La crisi del papato e dell’Impero.

Negli stessi secoli in cui le monarchie dell’Europa occidentale vanno trasformano in Stati territoriali e nazionali,

e i Comuni e le Signorie dell’Italia settentrionale avviano a divenire Stati regionali, i due grandi poteri universali

— il papato e l’Impero — mostrano gravi segnali di crisi. Al vertice della Chiesa il collegio cardinalizio,

chiamto nel 1294 a eleggere un nuovo papa, sceglie l’eremita Pietro da Morrone (1210-1296), uomo d’intensa

spiritualità, affatto incline alla politica, e ancor meno disposto ai compromessi. Celestino V (questo il nome

scelto da Pietro da Morrone) lascia però dopo pochi mesi l’incarico, facendo tramontare il sogno di quanti

avevano visto in lui il possibile “papa angelico”.

Di ben altra altra tempra è il successore, Bonifacio VIII, della potente famiglia dei Caetani. Per sgomberare ogni

dubbio circa la pienezza dei poteri del papa, Bonifacio VIII, riprendendo un’immagine del Vangelo di Luca,

ricorda che Dio ha consegnato al papa sia la spada del potere spirituale che quella del potere temporale:

l’imperatore può governare sui sudditi solo in quanto il pontefice gli ha affidato l’uso della spada temporale; in

virtù di questa delega il potere del sovrano secolare è subordinato a quello del papa. A mettere in discussione la

supremazia della Chiesa romana non sono, come in passato, gli imperatori, troppo deboli e in difficoltà persino

nel conservare la propria autorità nell’Impero, ma i sovrani dei Regni nazionali come Filippo il Bello di Francia

(1285-1314): con il sostegno della nazione, egli revoca i privilegi fiscali del clero e, superando la dura

opposizione del papa Bonifacio VIII, sottopone gli ecclesiastici francesi all’obbligo di contribuzione fiscale.

Analoghi provvedimenti tesi a controllare l’attività che la Chiesa svolge sui territori degli Stati nazionali e a

sottoporre il clero all’imposizione fiscale e alla giurisdizione dei tribunali civili, vengono presi dai sovrani

d’Inghilterra, di Ungheria, di Polonia: all’universalismo dei pontefici le Corone in questo modo intendono opporre così il diritto di esercitare tutte le prerogative regie sui loro sudditi, compresi gli stessi ecclesiastici.

Nuove occasioni per indebolire la sovranità pontificia sono create dal lungo periodo di “cattività avignonese”

(1309-1377), durante il quale il papa, che ha trasferito la propria sede ad Avignone, è sottoposto all’influenza

del re di Francia dallo scisma che dal 1378 al 1417 divide l’occidente opponendo tra loro fedeli e nazioni che

riconoscono pontefici eletti da diversi conclavi; dalle rivendicazioni dei cardinali che affermano la superiorità

del concilio sul pontefice, esigendo da quest’ultimo l’ossequio alle sue direttive.

Minacciati da questi contrasti, i papi del secolo xiv e xv si impegnano per ricomporre l’unità della cristianità: nel

1417, a Costanza, un concilio elegge come papa Martino V ponendo fine allo scisma d’Occidente ; nel 1439, al

termine di un nuovo concilio tenuto a Basilea, le Chiese orientale e occidentale, divise dal 1054, si riavvicinano

sia pure solo temporaneamente. Forti di questo successo i papi trionfano sul conciliarismo, riaffermando la loro

supremazia su tutto il mondo cristiano (sugli ecclesiastici non meno che sui laici) e procedono alla

riorganizzazione politica e territoriale dello Stato pontificio. Pur senza rinunciare alla propria vocazione

universalistica, i pontefici del secolo xv si comportano ormai come dei principi italiani: concentrano l’attenzione

sui loro domini, che si estendono dalla Romagna ai confini della Campania, accentrano nelle proprie mani ogni

potere, si circondano di una corte sfarzosa di artisti, di diplomatici, di aristocratici che provengono dalle corti

degli Stati cristiani.

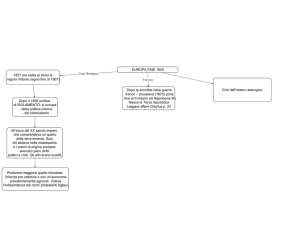

Anche l’Impero attraversa, nei secoli xiii e xiv, una grave crisi. L’estinzione della dinastia di Svevia apre, nel

1250, un periodo di lotte tra i più potenti principi dell’Impero che si disputano la Corona. Durante il “grande

interregno” (1250-1273) assumono la carica imperiale principi che non riescono a imporre stabilmente la loro

autorità; solo nel 1273 l’elezione di Rodolfo d’Asburgo pare porre fi ne all’anarchia: Rodolfo infatti ottiene la

temporanea cessazione delle guerre dinastiche, impone la restituzione dei beni della Corona usurpati da altri

principi, ottiene il giuramento di fedeltà dall’alta aristocrazia dell’Impero, consolida la potenza patrimoniale

della propria famiglia affermando il diretto dominio su Stiria, Carinzia, Austria.

Con l’assassinio del successore di Rodolfo, Alberto d’Asburgo (1308), naufraga definitivamente il progetto di

una monarchia ereditaria asburgica. Infatti gli imperatori che verranno eletti — Enrico VII di Lussemburgo

(1308-1313) e Ludovico il Bavaro (1314-1347) — riprendono senza fortuna il sogno di una restaurazione del

potere imperiale sull’Italia: né l’uno né l’altro, dopo essere stati incoronati a Roma, riescono a portare a termine

il loro disegno. In questa situazione al successore, Carlo IV di Boemia (11346-11378), non resta che prendere

atto della potenza e della influenza dei maggiori signori feudali dell’Impero (il re di Boemia, il duca di Sassonia,

il conte del Palatinato, il margravio del Brandeburgo, gli arcivescovi di Treviri, Colonia, Magonza),

riconoscendo loro — con la Bolla d’oro emanata il 1356— il diritto esclusivo di eleggere l’imperatore. Egli

rinuncia cosi a fare dell’Impero una monarchia ereditaria, simile a quelle che nell’Europa occidentale si stanno

nel frattempo affermando con successo

documenti storiografici

Il popolo come legislatore sovrano

(da Il difensore della pace di Marsilio da Padova, 1324)

Le concezioni del potere su cui papi e imperatori medievali fondano la loro supremazia sono sottoposte a una

radicale messa in discussione in un’opera del magister e rettore dell’università parigina Marsilio da Padova 12801343), pubblicata nel 1324 col titolo Il difensore della pace.

Al principio dell’origine divina del potere, da cui discende la responsabilità del sovrano di fronte a Dio,

Marsilio contrappone il principio dell’origine popolare del potere, a cui deriva la responsabilità dei governante

di fronte alla collettività che ha conferito loro il potere. Al centro della sua riflessione Marsilio pone la

distinzione tra legge civile e norma religiosa: mentre la prima mira a garantire condizioni di pace e benessere

per la comunità dei cittadini, la seconda propone ai fedeli i comportamenti necessari per raggiungere la salvezza.

In ragione dei diversi fini, il potere dello Stato è coercitivo (le leggi civili si impongono ai cittadini con la

previsione di una pena per i trasgressori), mentre quello della Chiesa è pastorale (e si affida alla libera volontà

dei fedeli). Allo Stato, inteso dai canonisti come comunità di fedeli composta di ecclesiastici dotati di

supremazia e di laici in posizione subalterna, Marsilio oppone lo Stato come comunità di cittadini, ecclesiastici e

laici posti su di un piano di assoluta parità.

Marsilio non intende con ciò disconoscere l’importanza della Chiesa, ma segnalare come l’attività di questa

si svolga in direzione della salvezza e non debba pertanto interferire con quella dello Stato; è quest’ultimo

semmai che per garantire la pace e la tranquillità dei cittadini potrà regolamentare materie, come la repressione

delle eresie, che riguardano la Chiesa ma anche la comunità civile.

Chi o che cosa dà, però, alla legge la forza coercitiva di cui abbisogna per garantire i pace civile? La

tradizione aveva risolto la questione richiamando la volontà divina che ispira il monarca nella sua opera di

legislatore e di governante. Marsilio nega che la fot za della legge possa scendere dall’alto, trovare la sua

legittimazione in investiture divine o unzioni religiose: solo il popolo, cioè la comunità, ha titolo per regolare la

propria vita e convivenza, elaborando le leggi fondamentali e affidando l’amministrazione del potere a uno o più

soggetti (il re, come accade nelle monarchie che stanno affermandosi in Francia, Inghilterra o Spagna, oppure

un’assemblea di consoli, come avviene nei comuni italiani); questi eserciteranno le proprie funzioni nell’ambito

dei poteri che sono loro conferiti dalle leggi costitutive e dalla volontà della comunità: se eccedono e violano tali

miti decadono dal loro ufficio.

Così come la comunità dei cittadini detiene pieni poteri civili (al di sopra dì essa n vi è alcun soggetto o

organismo), allo stesso modo il popolo cristiano (comprensivo di laici ed ecclesiastici) detiene la sovranità

nell’ambito della vita religiosa: tale sovranità esercita mediante il concilio ecumenico che elegge il pontefice, ne

fissa i poteri; designa soggetti cui sono affidati gli uffici ecclesiastici.

Nell’ambito della vita politica come in quello della Chiesa, Marsilio viene così imponendo una nuova visione

ascensionale del potere che impegna coloro che ricevono il governo a rispondere del loro operato di fronte alla

collettività: il principio secondo cui «che riguarda tutti deve essere approvato da tutti» esige che sia il popolo a

essere legislatore sovrano e che la pienezza di poteri, sino ad allora prerogativa dei sovrani (papi, re, imperatori),

sia riconosciuta alla comunità civile.

Nella lunga e argomentata riflessione politica che svolge ne Il difensore della pace, Marsilio si sofferma su

molte importanti questioni: l’origine della comunità civile, i regimi politici; la legge (le sue fonti, i suoi fini), il

governo civile e quello sacerdotale, l’origine della Chiesa, il concilio e il pontefice. Tra esse assumono

particolare significato, sul piano storico, le posizioni espresse sull’origine popolare della legge e della sovranità,

quella sull’indipendenza del potere laico (coercitivo) da quello sacerdotale (pastorale), sulla sovranità del

concilio; di ciascuna di esse riportiamo un passaggio significativo del testo di Marsilio.

Diciamo dunque, per cominciare, che può spettare a ogni cittadino di scoprire la legge intesa quasi

materialmente, nel suo terzo senso1, come la scienza di ciò che è giusto e civilmente vantaggioso, benché tale

indagine possa esser svolta e compiuta più appropriatamente, e nel modo migliore, da quelli che, per essere più

anziani e sperimentati negli affari pratici, sono appunto detti “uomini prudenti”, che non da uomini dediti alle

arti meccaniche, i quali debbono dedicare tutti i loro sforzi per procurarsi il necessario per vivere. Però, siccome

la vera conoscenza o scoperta di ciò che è giusto e civilmente vantaggioso e dei suoi opposti non è ancora la

legge, intesa in quel primo significato del termine per cui diviene la misura degli atti umani civili, finché non

venga emesso un precetto coattivo che ne obblighi l’osservanza, o la legge non venga emanata per mezzo di un

tale comando da chi possa e debba con la sua autorità punire i suoi trasgressori, dobbiamo dire ora subito a chi

spetti l’autorità di emanare un tale comando e di punire i suoi trasgressori. Ma ciò vuol dire indagare chi sia il

legislatore o autore della legge.

Diciamo dunque, d’accordo con la verità e l’opinione di Aristotele, nella Politica, libro III, capitolo VI, che il

legislatore, o la causa prima ed efficiente della legge, è il popolo e l’intero corpo dei cittadini o la sua “parte

prevalente” (pars valentior)2, mediante la sua elezione o volontà, espressa con le parole nell’assemblea generale

1

2

Nel capitolo X Marsilio presenta tre definizioni della nozione di legge: «inclinazione naturale sensitiva verso qualche razione o passione»,

«ogni abito produttivo e in generale ogni norma esistente nella mente di cosa producibile della quale, come esemplare o misura, derivano

le forme delle cose prodotte dall’arte»; «regola che contiene i moniti per gli atti umani comandati secondo che essi siano ordinati alla

gloria o alla punizione nel mono». E a quest’ultimo significato che Marsilio si riferisce qui.

Come spiega subito dopo con questa espressione Marsilio intende la maggior parte dei cittadini, in termini quantitativi , ma anche quella

dei cittadini, che comanda che qualcosa sia fatto o non fatto nei riguardi degli atti civili umani, sotto la minaccia

di una pena o punizione temporale. Con il termine “parte prevalente”, intendo prendere in considerazione non

solo la quantità ma anche la qualità delle persone in quella comunità per la quale viene istituita la legge; e il

suddetto corpo dei cittadini o la sua parte prevalente è appunto il legislatore, sia che faccia la legge da se stesso

o invece ne attribuisca la funzione a qualche persona o persone le quali però non sono né possono essere il

legislatore in senso assoluto, ma lo sono invece solo in senso relativo e per un periodo di tempo particolare e

secondo l’autorità del primo legislatore. E dico poi, in conseguenza di questo, che le leggi e qualsiasi altra cosa

stabilita per mezzo di elezione debbono ricevere la loro necessaria approvazione da parte della stessa autorità

prima e non di qualche altra3, checché ne sia di cene cerimonie o solennità che sono necessarie per l”’essere”

(esse) delle cose elette, ma soltanto per il loro “esser bene” (bene esse), poiché l’elezione non sarebbe certo

meno valida anche se non venissero compiute queste cerimonie. Inoltre, alle leggi e alle altre cose stabilite per

mezzo elezioni debbono essere apportate aggiunte, sottrazioni, mutamenti totali, interpretazioni e sospensioni,

solo da parte di questa stessa autorità, e solo in quanto le esigenze di tempo e di luogo o le altre circostanze

rendano opportuna qualcuna di queste azioni il vantaggio comune. E le leggi debbono essere promulgate e

proclamate dopo la istituzione, sempre da parte di questa autorità, in modo che nessun cittadino o straniero che

manchi di osservarle possa esser scusato per la sua ignoranza.

Chiamo “cittadino”, secondo quanto dice Aristotele nella Politica, libro III, capitoli 1,111 e VII, colui che

partecipa secondo il suo proprio rango alla comunità civile, al governo o alla funzione deliberativa o giudiziaria.

Ma questa definizione esclude appunto dal novero dei cittadini i fanciulli, gli schiavi, gli stranieri e le donne4,

sebbene questa esclusione avvenga secondo un modo diverso. Difatti i figli dei cittadini sono anch’essi cittadini

in prossima potenza, perché manca loro soltanto il requisito dell’età. [...]

Cristo non volle soltanto tenersi lontano dal potere secolare o dalla potestà giudiziale coattiva, ma volle

negarlo anche agli Apostoli sia nei loro rapporti reciproci che nei confronti degli altri. Nel capitolo xx di Matteo

e nel XXII di Luca, si trova infatti questo passo: «E allora nacque contesa tra loro per stabilire chi fosse il

maggiore. Ed Egli», Cristo, «disse loro: “i re dei Gentili dominano su di loro, quelli che hanno potere su di essi

sono detti benefattori”». (Ma in Matteo questa clausola suona cosi: «E quelli che sono più grandi esercitano il

potere sovra di essi».) «Ma voi non fate così; e anzi chiunque è il maggiore tra voi, divenga il minore, colui che

è il capo, divenga come colui che serve, Ma chiunque vuol esser il più grande tra voi, sarà il vostro ministro. E

colui che vuol essere il primo tra voi sarà il vostro servo; cosi come il Figlio dell’uomo non è venuto qui a esser

servito ma a servire», cioè, a esser servo nel Regno temporale, non signore o governante, mentre era primo nel

ministero spirituale e non un servo tra gli apostoli. E questo passo è cosi commentato da Origene: «Sapete che i

principi dei gentili li signoreggiano, cioè, non contenti di reggere soltanto i loro sudditi, tentano di dominarli con

la violenza», ossia, se è necessario, con il loro potere coattivo. «Ma ciò non accadrà tra voi che siete miei;

poiché come tutte le cose carnali sono sottoposte a necessità e le spirituali alla volontà, anche il governo di

coloro che sono governanti spirituali», cioè prelati, «dev’esser fondato non sul timore ma sull’amore.»

E il Crisostomo, tra le altre, scrive anche queste parole che fanno al nostro proposito «I governanti mondani

esistono per dominare coloro che sono loro soggetti, per gettar in schiavitù e spogliarli dei loro beni (aggiungi,

naturalmente, se hanno demeritato) e per servirsi di loro se occorre fino alla morte per la propria utilità e gloria

(cioè per la gloria l’utilità del governo). Ma i governanti (cioè i prelati) della Chiesa esistono per servire i loro

inferiori e per amministrare loro tutto ciò che hanno ricevuto da Cristo, e per trascurare il proprio utile e favorire

quello degli altri, e per non rifiutare nemmeno di morire per la salvezza dei loro inferiori. Non è dunque né

giusto né utile che la Chiesa desideri il primato mondano. Quale uomo saggio desidererebbe infatti di sottoporsi

spontaneamente a una servitù e a un pericolo cosi grande, come quello di esser responsabile per tutta la Chiesa?

Soltanto chi non teme il giudizio di Dio e abusa del suo primato ecclesiastico per scopi secolari, sì da mutarlo in

un primato secolare».

Perché dunque mai i sacerdoti dovrebbero intromettersi nei giudizi secolari coattivi? Essi non debbono infatti

dominare temporalmente ma servire, secondo l’ammaestramento e l’esempio di Cristo. Onde dice Gerolamo

«Infine Egli», cioè Cristo, «propone il suo proprio esempio, perché nel caso che essi», cioè gli Apostoli, «non

rispettino le sue parole, possano almeno arrossire dei loro atti» perché dominano temporalmente. E Origene,

sempre commentando quel passo, «E a dare la loro anima per la redenzione di molti», scrive così: «I governanti

della Chiesa debbono dunque imita Cristo che si lascia avvicinare da tutti, parla alle donne, impone le mani ai

fanciulli, lava i piedi ai suoi discepoli, si che anch’essi facciano lo stesso con i loro fratelli.

Ma noi (e qui parla dei prelati del suo tempo) siamo diventati capaci di superare la superbia dei governanti

mondani, e senza comprendere o addirittura disprezzando il comando di Cristo, chiediamo, come dei re, armi

parte dei cittadini “sani”, “onorabili”, in termini qualitativi.

3

4

Ogni atto, sia di legislazione o di governo, deve essere approvato dalla universitas civium, unica suprema autorità

Marsilio riprende qui la tradizione aristotelica ancora assai radicata nel Medioevo (solo Guglielmo di Occam se ne distacca prevedendo

che le donne possano partecipare persino al concilio ecumenico) secondo cui la moglie il figlio e lo schiavo devono subordinarsi al maritopadre-padrone perché non possiedono interamente la ragione

violente e terribili».

Bisogna dunque ammonire i prelati che agire cosi significa ignorare o disprezzare il comando di Cristo; ed è

appunto quello che dobbiamo fare in questo trattato, mostrando quale sia l’autorità a loro conveniente. Ma se

rifiuteranno di emendarsi, allora i governanti secolari dovranno costringerli e obbligarli a farlo perché non si

corrompano anche i costumi degli altri cristiani. Questo dicono i commenti a quel passo di Matteo. E Basilio,

commentando Luca, scrive: «Coloro che comandano debbono offrire il loro servizio carnale, secondo l’esempio

di Cristo che lavò i piedi ai suoi discepoli».

Disse infatti Cristo: «I re dei gentili dominano su di loro, ma voi», cioè, gli Apostoli, «non fate cosi». Dunque

Cristo, re dei re e signore dei signori, non diede loro affatto il potere di esercitare i giudizi secolari che spettano

ai governanti, né di esercitare la potestà coattiva nei riguardi di qualcuno; ma anzi lo vietò loro apertamente

quando disse: «Ma voi non fate cosi». E, conseguentemente, questo principio vale anche per i successori degli

Apostoli, vescovi o sacerdoti.

Io mostro adesso che l’autorità principale per compiere tali definizioni, sia mediata che immediata, spetta al

solo concilio generale dei cristiani, oppure alla sua parte prevalente, o a coloro ai quali tale autorità sia stata

concessa dalla totalità dei fedeli cristiani.

La procedura è la seguente: tutte le comunità o province notabili del mondo, secondo la determinazione dei

loro legislatori umani, siano essi uno solo o più d’uno, e secondo la loro proporzione riguardo alla quantità e

qualità delle persone, eleggono degli uomini fedeli prima i preti e poi quelli che non sono preti che siano

adatti a questo compito perché di vita specchiata e maggiormente periti nella legge divina. Questi uomini

debbono agire come giudici nel primo senso della parola, quali rappresentanti di tutta la totalità dei fedeli, e in

virtù dell’autorità che questo stesso corpo ha loro concesso, e debbono radunarsi in un luogo, che per la

decisione della loro maggioranza, sia ritenuto il più conveniente, ove definire quelle materie concernenti la

legge divina che siano sembrate dubbie e che comunque sembri loro utile, conveniente e necessario, definire. E

ivi debbono dar ordine anche a tutte le altre cose concernenti il rito ecclesiastico e il culto divino, e che

realizzeranno la quiete e la tranquillità dei fedeli.

Sarebbe infatti cosa oziosa e inutile che la moltitudine dei fedeli indotti convenisse in quest’assemblea;

inutile perché costoro sarebbero distratti dalle attività che necessarie per il sostentamento della vita

corporale, cosa che sarebbe onerosa e forse insostenibile per loro.

—

—

[Marsilo da Padova, Il difensore della pace, trad. di C. Vasoli, Utet, Torino 1960, pp. 168-172, 286-289,

6-517]

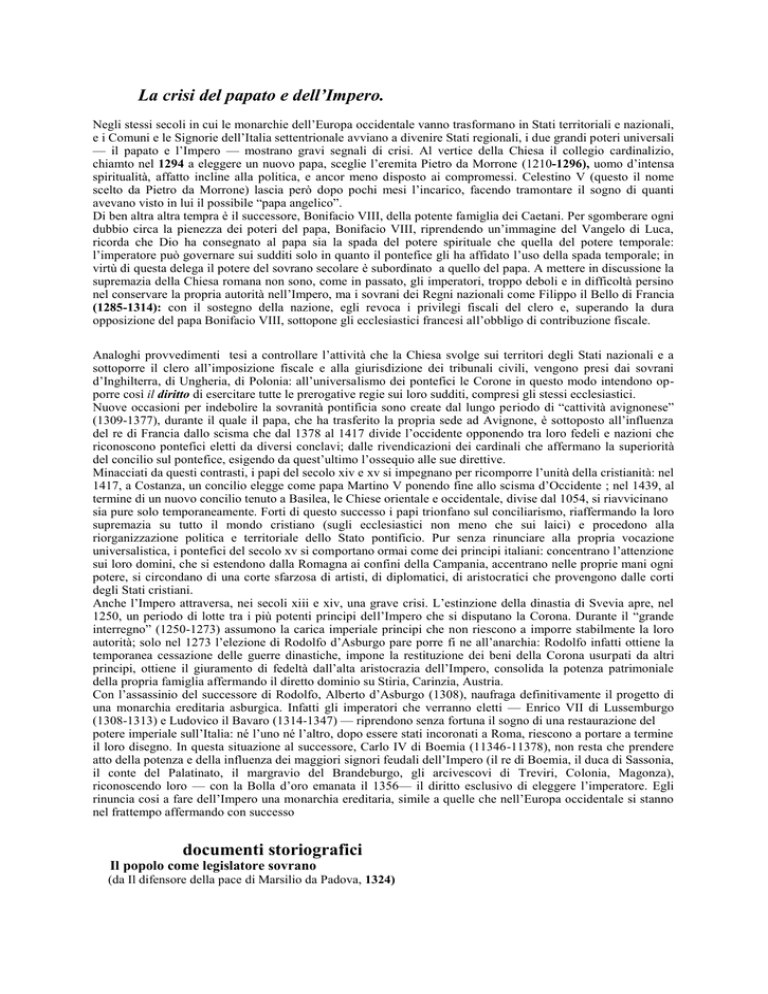

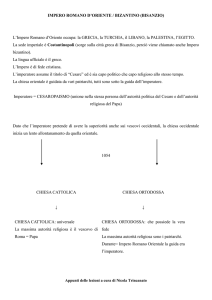

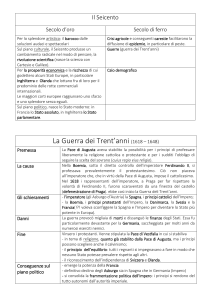

La crisi dell’autorità imperiale

(dalla Bolla d’oro di Carlo IV, 1356)

A partire dalla seconda metà del secolo XIII si aggrava la crisi dell’autorità imperiale: le scomuniche

comminate dai pontefici ne hanno indebolito il prestigio presso il mondo cristiano, le concessioni fatte alle

grandi casate nobiliari tedesche hanno rafforzato la sovranità dei principi a discapito di quella

dell’imperatore; analogo indebolimento dell’autorità imperiale è prodotto dal successo delle leghe che le città

tedesche più prospere hanno stretto tra loro per difendere autonomie politiche e privilegi economici e, in Italia

settentrionale, dalla vittoria dei comuni nello scontro militare con gli eserciti imperiali di Federico I e Federico

II.

Gli imperatori eletti dopo il lungo interregno apertosi con la morte di Federico Il (Rodolfo d’Asburgo nel

1273, Enrico VII di Lussemburgo nel 1308, Ludovico di Baviera nel 1314, Carlo IV di Lussemburgo nel 1 347) non

possono o non riescono a riaffermare la loro autorità né sull’Italia né sui molti principati sorti in Germania; la

vocazione universalistica dell’Impero sopravvive cosi più come ideale che come realtà politica: la sottomissione dei re alla superiore autorità dell’imperatore è sentita ormai come un atto puramente formale, privo

di qualsiasi contenuto politico.

Il potere dell’imperatore è del resto circoscritto alla Germania e anche all’interno di quell’area, a causa del

rafforzarsi dell’autonomia dei principi (alcuni dei quali costituiscono forti Stati territoriali come la Baviera e il

Brandeburgo), la sovranità dell’imperatore si esercita prevalentemente sui domini che fanno parte del

patrimonio familiare.

A documentare questo fatale svuotamento di contenuto subito dalla sovranità imperiale è la Bolla d’oro

emanata da Carlo IV nel 1356: in essa l’imperatore riconosce di fronte alla dieta delle città e dei principi il

carattere elettivo della sua canta e, per porre fine alle contese che sorgono in occasione di ogni elezione,

individua in tre autorità religiose (gli arcivescovi di Colonia, Treviri e Magonza) e quattro laiche (il re di

Boemia, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo, il conte palatino del Reno) i sette grandi elettori

dell’imperatore.

Ai principi elettori, oltre che il diritto di eleggere l’imperatore, vengono riconosciuti ampi poteri politici tra

i quali i diritti di regalia sulle monete, sulle dogane, sulle miniere e sul sale e, nel caso dei principi laici, la

trasmissibilità per successione dei diritti sui loro principati.

La Bolla d’oro sancisce, in tal modo, una serie di situazioni di fatto: il carattere solo germanico dell’Impero

(gli elettori sono solo tedeschi), l’impossibilità di creare in Germania un forte potere centrale i principi vedono

rafforzato il loro potere e l’imperatore non è ora che una sorta di primus inter pares, privo di reali forti poteri

sull’intero territorio), la rinuncia degli imperatori a riaffermare la loro autorità in Italia (Carlo IV rinuncia,

con la Bolla, a ogni pretesa sugli affari italiani), l’indipendenza dell’imperatore dal papa (non siprevede infatti

alcun diritto di intervento del papa nell’elezione o nella conferma dell’imperatore).

Quando poi sarà accaduto che nella diocesi di Magonza consti la morte dell’imperatore o re dei romani, entro

un mese, da contare senza interruzione dalla notizia di tale morte, comandiamo e decretiamo che da parte

dell’arcivescovo di Magonza, con sue lettere patenti, sia notificata a ciascun principe elettore tale morte e

l’invito di cui si è detto [a riunirsi entro tre mesi a Francoforte sul Meno per procedere alla nuova elezione]. Che

se per caso il medesimo arcivescovo sarà negligente o tardivo nella esecuzione e in tale invito, allora i medesimi

principi di propria iniziativa, anche non convocati, in virtù del loro giuramento di fedeltà, per il quale sono

tenuti a continuare il Sacro romano Impero, entro i tre mesi dopo di ciò, come è detto nella disposizione immediatamente precedente, si riuniscano nella predetta città di Francoforte per eleggere il re dei romani destinato

a diventare Cesare.

Dopo che i predetti elettori o i loro rappresentanti saranno entrati nella città di Francoforte, subito, il giorno

seguente, sul far del giorno, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo nella stessa città, in presenza di tutti loro,

facciano cantare la messa dello Spirito Santo, affinché lo stesso Spirito Santo illumini i loro cuori, e infonda ai

loro sensi la luce della sua virtù in modo che, cosi illuminati, essi possano eleggere re dei romani e futuro

Cesare, per la salvezza del popolo cristiano, un uomo giusto, buono e utile. Quindi, terminata tale messa, tutti gli

elettori o i loro rappresentanti si accostino all’altare in cui la messa è stata celebrata e i principi elettori

ecclesiastici, davanti al Vangelo di san Giovanni «In principio erat verbum» che deve essere posto davanti a

loro, incrocino le mani al petto con reverenza, e i principi elettori secolari tocchino materialmente il predetto

Vangelo con le mani: i quali tutti con tutto il loro seguito dovranno assistere senza armi. L’arcivescovo di

Magonza darà loro la formula del giuramento, ed egli insieme con essi, ed essi o i rappresentanti degli assenti

insieme con lui, presteranno giuramento, in volgare, in questi termini:

«Io, arcivescovo di Magonza, arcicancelliere del Sacro Impero per la Germania e principe elettore, giuro su

questi santi Vangeli di Dio materialmente posti davanti a me, di voler eleggere, per la fede da cui sono legato a

Dio e al Sacro Romano Impero, con ogni mia capacità e intelletto, con l’aiuto di Dio, il capo temporale del

popolo cristiano, cioè il re dei romani destinato poi a diventar Cesare, che sia idoneo a tale ufficio; per quanto la

mia capacità e i miei sensi mi consentono di scorgere, e secondo la fede predetta; e darò il mio voto o suffragio e

farò l’elezione predetta senza alcun patto, pagamento, sussidio o promessa o in qualunque altro modo tali cose

possano essere chiamate. Cosi Dio mi aiuti, e tutti i santi».

Infine, prestato tale giuramento dagli elettori o dai loro rappresentanti, nella forma e nei termini predetti,

procedano all’elezione, e da quel momento non si allontanino dalla già menzionata città di Francoforte, se prima

la maggioranza di loro non avrà eletto il capo temporale del mondo ovvero del popolo cristiano, cioè il re dei

romani destinato poi a diventare Cesare. Che se mancheranno di farlo entro trenta giorni da contare senza

interruzione dal giorno della prestazione del giuramento, una volta passati i medesimi trenta giorni, si nutrano di

pane e acqua, e non possano assolutamente lasciare la città predetta, se prima da essi e dalla maggioranza di loro

non sarà stato eletto il reggitore o capo temporale dei fedeli, come prima è detto.

E poiché, per antica, approvata e lodevole consuetudine, fu sempre e costantemente osservato finora ciò che

segue, anche noi stabiliamo e decretiamo nella pienezza della potestà imperiale, che colui che sarà stato eletto re

dei romani nel modo predetto, appena fatta tale elezione, prima di intervenire in nome dell’Impero in qualsiasi

altra causa o in qualsiasi altro affare, debba con sue lettere o sigilli, senza ritardo e contraddizione, confermare e

approvare a tutti e a ciascuno dei principi elettori ecclesiastici e secolari, che sono riconosciuti come le membra

più vicine dell’Impero, tutti i loro privilegi, lettere, diritti, libertà e concessioni, antiche consuetudini e dignità, e

tutto ciò che essi ottennero e possedettero da parte dell’Impero sino al giorno dell’elezione, e rinnovare a essi

tutte queste cose dopo che sarà incoronato con le insegne imperiali. Anzi lo stesso eletto farà tale conferma

particolarmente a ciascun principe elettore, prima a titolo di re, e poi la rinnoverà a titolo imperiale, e in queste

cose sarà tenuto a non ostacolare in alcun modo tutti gli stessi principi in generale e ciascuno di essi in

particolare, ma piuttosto ad agevolarli graziosamente e senza dolo.

[Cit. in R. Romeo – G. Talamo, Documenti storici , Loescher, Torino , pp.155-156]