18b.

La battaglia del Trasimeno

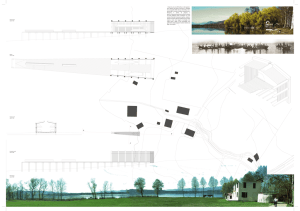

Tenendo le alture cortonesi sulla sinistra, la mia armata si spinse dunque verso

l’interno; e, giunta in prossimità del lago che i Romani chiamano Trasimeno, poté

celarsi alla vista del nemico, scomparendo all’improvviso oltre una strettoia che si

apriva sulla costa settentrionale di quel bacino.

Al di là dell’angusto passaggio lo specchio d’acqua, ampio e poco profondo, si

disponeva quasi ad angolo retto, lasciando, tra la costa e l’anfiteatro naturale formato

dalle alture circostanti, una sottile piana lunata che andava gradualmente impaludandosi

ed era chiusa, all’estremità opposta, da un’ultima propaggine collinare.

Il luogo mi parve ideale per un’imboscata. Fin dal giorno stesso, quindi, collocai le mie

truppe. Lungo lo sprone che chiudeva la piana, a mezza costa, posi il campo, ben

visibile nell’intento di attirare l’attenzione dei nemici in marcia. Qui presso schierai la

fanteria pesante veterana, Iberi e Libi. Sulle stesse alture, allargati ai fianchi

dell’accampamento, collocai i Baleari e gli armati alla leggera; infine, lungo la cerchia

dei colli, fino al varco d’entrata, appostai i Celti, che costituivano l’altro braccio della

tenaglia, e i cavalieri, che dovevano chiudere la trappola.

Sistemata ogni cosa, mi preparai ad aspettare gli eventi. L’imboscata – me ne rendevo

ben conto – poteva essere evitata semplicemente inviando in avanscoperta poche

centinaia di cavalieri. Se, come mi pareva probabile, Flaminio avesse fiutato la

trappola, avrei avuto però l’occasione almeno di decimare le sue forze montate. Quanto

a me, non correvo rischi di sorta: pochi uomini scelti posti a custodire l’entrata mi

avrebbero dato il tempo di raccogliere di nuovo le truppe e di riprendere la marcia in

sicurezza assoluta.

Quando, in ritardo di molte ore, sopraggiunse finalmente il nemico, le ultime schiere

della mia armata erano non solo invisibili oltre il passaggio, ma da tempo acquattate in

agguato tra le forre montane. Per quel giorno, tuttavia, fui costretto ad attendere. Giunto

al calar del sole, Flaminio dovette infatti accamparsi per la notte, in attesa di riprendere

l’inseguimento il mattino seguente.

Quando, sul fare dell’alba, i legionari uscirono dal campo, cominciando ad avanzare

incolonnati oltre lo stretto varco tra i monti ed il lago, quasi non credevo ai miei occhi:

con incredibile leggerezza il console stava consegnando nelle mie mani un’armata

intera. La natura stessa parve, nella circostanza, voler favorire i miei piani. Non

infrequente in quella stagione, sorse dal lago una fitta nebbia; la quale non impedì alle

avanguardie romane di scorgere il mio campo, illuminato dai fuochi, ma nascose assai

meglio di quanto avessi fatto io stesso la minaccia disposta sul fianco dell’esercito in

marcia.

Quando fui sicuro che tutta l’armata nemica o la maggior parte di essa era entrata nella

sacca, alzai – ben visibile sopra la coltre, che copriva solo il fondovalle – il segnale di

un attacco simultaneo. Mentre la fanteria pesante punica calava da nord-est in ordine di

battaglia, sulla lunga e sottile colonna dei legionari si avventarono da ogni parte i miei

uomini.

Prima ancora di aver visto i Punici, celati dalla caligine, le sventurate truppe di

Flaminio sentirono, dal repentino clamore, di essere circondate: col lago alle spalle e

subito disanimate dalla sorpresa, irreparabilmente svantaggiate dalla posizione e per di

più gravemente inferiori di numero, esse compresero che la battaglia era perduta prima

ancora di cominciare. Impediva qualsiasi difesa efficace l’ordine stesso di marcia, con

l’esercito romano completamente allungato nella valle, che rendeva problematica la

trasmissione dei comandi; malgrado ciò, gli ufficiali e soprattutto il console si

prodigarono oltre l’umano, riordinando per quanto possibile le file e portando ovunque

il conforto della parola e dell’esempio.

Proprio attorno al console, insigne per le sue armi, si sviluppò più feroce la mischia. Mi

auguro che, nell’ora della morte, Flaminio abbia finalmente trovato, con il suo

coraggio, il riscatto dalla costante ostilità dei suoi pari. Mentre si adoperava a rianimare

la lotta, egli cadde sotto la lancia di un principe degli Insubri, a nome Ducario, che votò

ai Mani dei suoi concittadini massacrati da Roma l’anima del console.

Anche i legionari, pur nella congiuntura disperata, seppero dimostrare appieno il loro

valore, tenendo per ben tre ore testa ai miei uomini. Essi tentarono invano di dispiegarsi

nella valle. Alcuni raggiunsero – nello sforzo di battersi o di fuggire – le prime pendici

dei colli; là dove una serie di ustrina – le fosse di cremazione che ho fatto scavare io

stesso – segna ora il punto in cui le schiere più avanzate trovarono, combattendo, la

morte. Altri cercarono scampo nel lago, e furono in parte trascinati a fondo dalle

armature, in parte raggiunti e massacrati dalla mia cavalleria, che spinse i cavalli a

inseguirli nelle acque basse. Seimila uomini dell’avanguardia riuscirono addirittura a

rompere il fronte opposto, aprendosi la via con le armi nel punto in cui erano schierati

più fitti i Baleari; e ripararono su una collinetta alle spalle del campo di battaglia, sulla

quale sorgeva un villaggio etrusco. Qui, il giorno dopo, si concluse la vicenda

dell’esercito di Flaminio; raggiunti e circondati dagli Iberi e dalle truppe leggere al

comando di Maarbale, i superstiti si arresero, a patto di aver salva la vita.

Nell’occasione lasciai liberi ancora una volta gli Italici, ribadendo di essere venuto a

combattere contro Roma per la loro libertà.

(Giovanni Brizzi, Annibale come un’autobiografia, Bompiani, Bologna 2003, pp. 145 ss.)