MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

SEMINARIO DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA – A.A. 2011-2012

DALL’ESSENZA DEL PENSIERO ALL’ANALISI DEL LINGUAGGIO.

FREGE, RUSSELL E LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA ANALITICA

(Marco Bastianelli)

Dispense di lavoro. Versione: 16/05/2012 11.50

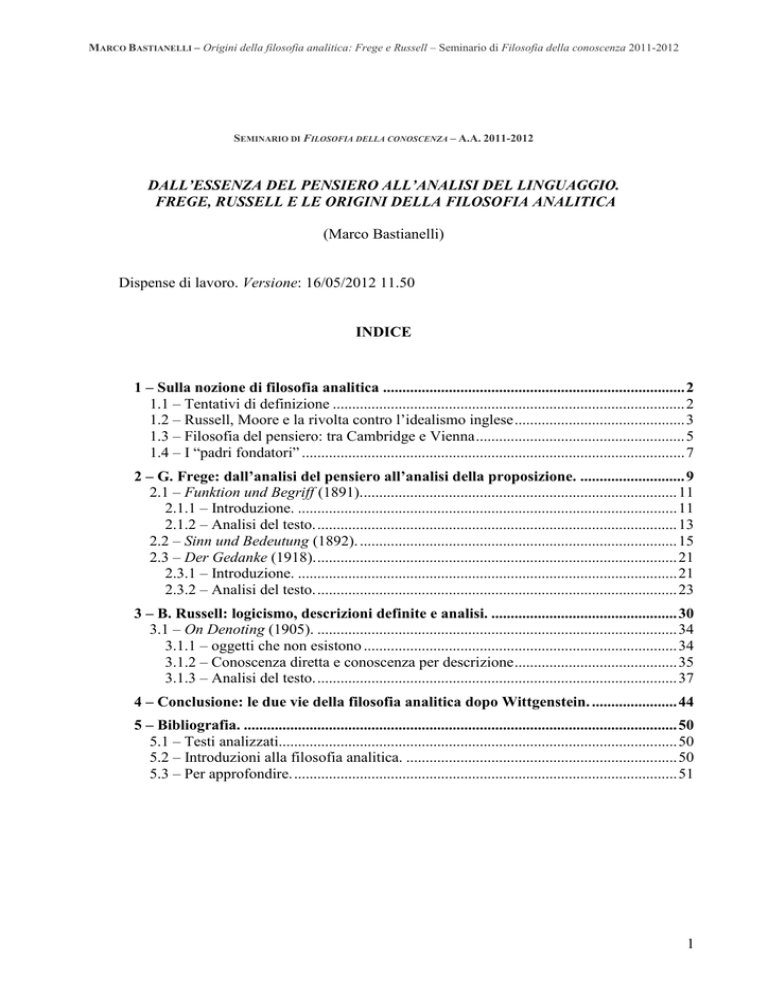

INDICE

1 – Sulla nozione di filosofia analitica .............................................................................. 2

1.1 – Tentativi di definizione ........................................................................................... 2

1.2 – Russell, Moore e la rivolta contro l’idealismo inglese ............................................ 3

1.3 – Filosofia del pensiero: tra Cambridge e Vienna ...................................................... 5

1.4 – I “padri fondatori” ................................................................................................... 7

2 – G. Frege: dall’analisi del pensiero all’analisi della proposizione. ........................... 9

2.1 – Funktion und Begriff (1891).................................................................................. 11

2.1.1 – Introduzione. .................................................................................................. 11

2.1.2 – Analisi del testo. ............................................................................................. 13

2.2 – Sinn und Bedeutung (1892). .................................................................................. 15

2.3 – Der Gedanke (1918). ............................................................................................. 21

2.3.1 – Introduzione. .................................................................................................. 21

2.3.2 – Analisi del testo. ............................................................................................. 23

3 – B. Russell: logicismo, descrizioni definite e analisi. ................................................ 30

3.1 – On Denoting (1905). ............................................................................................. 34

3.1.1 – oggetti che non esistono ................................................................................. 34

3.1.2 – Conoscenza diretta e conoscenza per descrizione .......................................... 35

3.1.3 – Analisi del testo. ............................................................................................. 37

4 – Conclusione: le due vie della filosofia analitica dopo Wittgenstein. ...................... 44

5 – Bibliografia. ................................................................................................................ 50

5.1 – Testi analizzati....................................................................................................... 50

5.2 – Introduzioni alla filosofia analitica. ...................................................................... 50

5.3 – Per approfondire. ................................................................................................... 51

1

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

1 – SULLA NOZIONE DI FILOSOFIA ANALITICA

1.1 – Tentativi di definizione

Sebbene l’espressione “filosofia analitica” sembri connotare un movimento unitario e ben

definito, in realtà comprende autori e indirizzi di pensiero spesso tra loro notevolmente eterogenei.

Tale eterogeneità non vale soltanto per gli sviluppi più recenti, ma anche quando si pone la questione di rintracciarne le origini. A proposito di queste ultime, però, la critica appare piuttosto concorde

nel ritenere che la filosofia analitica trovi le sue radici, almeno come comun denominatore, nelle

opere di Frege, Moore, Russell e Wittgenstein.

A livello generale, si è cercato di individuare un carattere distintivo di questa tradizione nel

particolare metodo di indagine di cui si serve: l’aggettivo “analitica”, infatti, rimanda all’analisi applicata al linguaggio, metodo che viene impiegato per affrontare i problemi filosofici tradizionali,

sulla scorta dell’impostazione fornita dagli autori sopra richiamati1.

Con la filosofia analitica, in altre parole, all’analisi è attribuito uno statuto specifico, perché

viene interpretata, almeno inizialmente sul modello delle discipline logico-scientifiche, come un

metodo che permette di chiarire la natura e il funzionamento del pensiero attraverso l’indagine sulla

forma logica del linguaggio con cui esso si esprime. Per questo carattere linguistico, l’espressione

“filosofia analitica” è stata per molto tempo utilizzata come sinonimo di “filosofia del linguaggio”,

sebbene risulti non sempre sufficientemente chiaro se tra le due denominazioni vi sia effettivamente

una tale coincidenza. Ad ogni modo, l’attenzione al linguaggio, sia esso ideale o quotidiano, costituisce uno dei principali caratteri distintivi dell’analisi filosofica come è stata a lungo esercitata soprattutto nei Paesi di lingua anglosassone, oltre che in Scandinavia, Olanda e Polonia2.

In termini generali, secondo F. D’Agostini, per definire la filosofia analitica si può ricorrere

a quattro criteri: «a) storico, ossia facendo riferimento ad autori e scuole; b) filosofico, in base ad

assunzioni fondamentali o premesse metodologiche, epistemologiche, ontologiche considerate caratterizzanti; c) stilistico, in base allo stile di scrittura e di discorso, o alle modalità di costruzione e

sviluppo degli argomenti; d) metafilosofico, in base alla concezione della filosofia, dei suoi compiti

e della sua collocazione nel quadro dei saperi»3.

Per un’introduzione alle origini della filosofia analitica, può risultare sufficiente soffermarsi

soltanto sui primi due criteri. Ciò non significa che gli altri non siano importanti; al contrario, è indubbio che, come sostiene D’Agostini, il terzo criterio si possa ritenere come «decisivo» per distinguere la tradizione analitica dalle altre correnti della filosofia contemporanea 4. Tuttavia, esso sembra più adatto a definire la tradizione successiva almeno agli anni Trenta, quando tale stile trova

progressivamente un’applicazione diffusa e consapevole, in parte col Neopositivismo logico, ma

specificamente con la cosiddetta Oxford-Cambridge Philosophy, o filosofia del linguaggio ordinario.

1

A testimonianza del fatto che si tratta soltanto del tentativo di reperire un denominatore comune, occorre osservare che

al metodo di analisi già erano ricorsi, alla fine del XIX secolo, sulla scia del rinnovamento delle discipline logiche e del

successo delle nuove teorie scientifiche, indirizzi di pensiero come il neokantismo e la fenomenologia. Secondo H.-J.

Glock, inoltre, è possibile ricostruire la storia e le applicazioni del termine analisi già a partire dall’antica Grecia, con la

distinzione tra una nozione «progressiva» di analisi, che si può far derivare da Socrate e Platone, ed una «regressiva» di

origini aristoteliche. Nel primo senso, l’analisi è rivolta a scomporre i concetti complessi in concetti più semplici, mentre nel secondo si applica alle proposizioni e ne ricerca «i principi primi», da cui esse possono essere derivate come teoremi (cfr. H.-J. GLOCK, What is Analytic Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 21-26).

2

A. PAGNINI, Filosofia analitica, in P. ROSSI (a cura di), La filosofia, UTET, Torino, 1995, vol. 4, p. 148.

3

F. D’AGOSTINI, Che cos’è la filosofia analitica?, in F. D’AGOSTINI-N. VASSALLO (a cura di), Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002, p. 3.

4

Ibid., p. 4. Lo stile analitico, secondo D’Agostini, si caratterizza per una «propensione per testi brevi, che affrontano

questioni dettagliate, si addentrano in distinzioni sottili, e spesso usano linguaggi “disciplinati”, schemi, formalismi» (F.

D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Raffaello Cortina, Milano 1997, pp.

205-206).

2

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

Se si cercano dunque le radici da cui la corrente analitica si sviluppa e da cui trae alimento, è

bene muovere innanzitutto dai problemi affrontati e dalle questioni metodologiche. A tale proposito,

P.M.S Hacker ritiene che la filosofia analitica abbia «una duplice radice a Cambridge, alla svolta

del secolo, nell’opera di G.E. Moore e Bertrand Russell»5. Questa tesi, che si può ritenere quella

tradizionale, è stata esposta tra i primi da J. Urmson, per il quale lo sfondo storico su cui sorge

l’analisi del linguaggio va individuato nell’atomismo logico di Russell e nella filosofia di Moore,

che egli considera «i cofondatori del movimento analitico»6. Ritiene, tuttavia, che tale contributo si

limiti alla prima fase della filosofia analitica, giacché è fondamentale il momento di passaggio in

cui, sotto i colpi di critiche interne e del Neopositivismo viennese, la metafisica dell’atomismo logico fu rigettata come fondamento dell’analisi e sostituita da un metodo imperniato sulla chiarificazione del linguaggio della scienza7.

1.2 – Russell, Moore e la rivolta contro l’idealismo inglese

Secondo l’impostazione tradizionale, dunque, il contributo di Russell e Moore consiste principalmente nell’aver condotto una critica alle correnti di derivazione idealistica che, nell’Università

di Cambridge, erano sostenute principalmente da F.H. Bradley. Russell e Moore, in particolare, sotto la guida di J.M.E. McTaggart, studiarono il testo di Bradley Appearance and Reality, pubblicato

nel 18938, che costituiva la più autorevole esposizione delle dottrine idealiste in Inghilterra. Per

qualche tempo, in effetti, furono entrambi idealisti finché, verso la fine del 1898, entrambi si ribellarono: Moore, come ricorda Russell nella sua autobiografia, «si mise alla testa della ribellione, ed

io lo seguii, con un senso di liberazione. Bradley sosteneva che tutto ciò che il senso comune crede

è mera apparenza; noi ci volgemmo all’estremo opposto, e pensammo essere reale tutto ciò che il

senso comune, quando non è influenzato dalla filosofia o dalla teologia, ritiene reale. Con la sensazione di evadere da una prigione, ci permettemmo di credere che l’erba è verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se nessuno li percepisse, ed anche che c’è un mondo pluralistico senza tempo

di idee platoniche»9.

È necessario precisare, dunque, che in questo contesto il termine idealismo non è usato in riferimento alla filosofia hegeliana, bensì all’impostazione filosofica di Bradley che, secondo

un’interpretazione soggettivistica e spiritualistica, rimandava piuttosto all’empirismo di Berkeley.

Ciò è evidente, ad esempio, nel saggio The Refutation of Idealism, in cui Moore esordisce definendo

«l’idealismo moderno» come la concezione che, «se pure asserisce una qualche conclusione generale intorno all’universo, asserisce che questo è spirituale»10.

Ora, Moore non si propone di confutare questa tesi, perché a suo avviso potrebbe anche essere vera e, confessa, «sinceramente lo spero»11. Ritiene invece che le argomentazioni utilizzate per

dimostrarla siano fallaci e, in particolare, lo è quella che parte dalla proposizione, che è «essenziale

all’idealismo», secondo cui «esse è percipi»12. In base a quest’ultima premessa, infatti, «di tutto ciò

di cui si può con verità predicare l’esse» si può «con verità predicare il percipi» e ciò equivale a di-

5

P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, in H.-J. GLOCK (ed.), The Rise of Analytic Philosophy, Blackwell, Oxford-Malden 1997, p. 57.

6

J. URMSON, Philosophical Analysis: Its Development Between the Two World Wars, Clarendon Press, Oxford 1956; tr.

it. di L.M. Leone, L’analisi filosofica. Origini e sviluppi della filosofia analitica, Mursia, Milano 1966, p. 17.

7

Cfr. ibid., pp. 142-143.

8

Tr. it. di D. Sacchi, Apparenza e realtà, Rusconi, Milano 1999.

9

B. RUSSELL, My Mental Development, Allen & Unwin, London 1959, pp. 42, 62; tr. it. di L. Pavolini, La mia vita in

Filosofia, Longanesi, Milano 1961.

10

G.E. MOORE, The Refutation of Idealism, in «Mind», 12(1903); tr. it. La confutazione dell’idealismo, in ID., Studi filosofici, a cura di G. Preti, Laterza, Bari 1971, p. 43.

11

Ibid., p. 45.

12

Ibid., p. 47.

3

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

re «che tutto ciò che è, è oggetto di esperienza» e, infine, «che tutto ciò che è, è un oggetto mentale»13.

Questo principio viene utilizzato dagli idealisti per affermare che, siccome ci sono cose che,

pur esistendo, non sono esperite da noi, allora devono essere percepite da un soggetto a noi superiore; in particolare, «poiché il mondo nella sua totalità deve essere un oggetto, dobbiamo pensare che

esso appartenga a un soggetto», a uno spirito affine al nostro. Insomma, secondo gli idealisti, «ogni

volta che si tenti di asserire una cosa qualunque di ciò che è parte di un intero organico, ciò che si

asserisce può essere vero solo dell’intero»14. L’idealismo, pertanto, comporta una forma di monismo, per il quale le cose ordinarie sono tra loro essenzialmente collegate, in modo da formare

un’unità organica che, in definitiva, è l’unica realtà veramente esistente. Moore, in particolare, ha

qui in mente la concezione di Bradley, per il quale l’Assoluto è l’unica cosa reale.

Dal punto di vista logico, Moore aveva già scagliato la sua critica al monismo di impostazione idealista nel saggio The Nature of Judgment15. Egli vi discute la tesi di Bradley secondo cui la

verità e la falsità dipendono dalla relazione delle nostre idee con la realtà. Sebbene Bradley intenda

il termine idea non come stato mentale, ma come “significato universale”, tuttavia Moore evidenzia

che, in questo senso, il termine “idea” è «pieno di ambiguità»16 e che, pertanto, è preferibile utilizzare il termine “concetto”, inteso nel senso in cui i tedeschi distinguono Begriff da Vorstellung. Nella posizione di Bradley, afferma Moore, l’ambiguità rimane, perché, il significato universale di cui

egli parla è considerato come un’astrazione da idee, in quanto lo si ottiene eliminando una parte delle nostre idee mentali, la quale diventa una sorta di contenuto separato. In tal modo, però, sebbene il

concetto non sia propriamente considerato come un fatto mentale, tuttavia sembra esserne una parte.

Il giudizio, invece, per Moore non consiste nell’attribuire parti di idee ad altre parti di idee,

perché ciò comporterebbe un regresso all’infinito, una sorta di circolo vizioso già evidenziato nel

classico argomento del terzo uomo. Pertanto, egli afferma, «quando dico “Questa rosa è rossa” non

sto attribuendo parte del contenuto della mia idea alla rosa e nemmeno parti del contenuto delle idee

di rosa e di rosso ad un qualche terzo soggetto»17. Quello che il giudizio asserisce è «una specifica

connessione di certi concetti che formano il concetto complessivo di “rosa” con i concetti di “questo” e “ora” e “rosso”; e il giudizio è vero se questa connessione è esistente»18.

In effetti, un giudizio o, meglio, una proposizione, «non è composta di parole o di pensieri,

ma di concetti» e i concetti sono «possibili oggetti del pensiero», che esistono indipendentemente

da chi li pensa. I concetti non sono parte delle nostre idee, ma esistono già prima che noi emettiamo

i nostri giudizi. Essi, cioè, sono immutabili, «non possono cambiare»19.

Di conseguenza, secondo Moore, «una proposizione non è altro che un concetto complesso».

Questo significa che la verità o la falsità di una proposizione non dipendono dalla sua relazione con

la realtà, bensì dal modo in cui i concetti che la costituiscono sono composti. Una proposizione,

scrive Moore, «è una sintesi di concetti» e «proprio come i concetti sono immutabilmente ciò che

sono, così essi stanno in infinite relazioni immutabili l’uno con l’altro». Pertanto, una proposizione

è composta di concetti in una specifica relazione tra loro e, «secondo la natura di tale relazione, la

proposizione può essere vera o falsa». Tuttavia, egli conclude, «quale tipo di relazione renda una

proposizione vera o falsa, non può essere ulteriormente definito, ma deve essere riconosciuto immediatamente»20.

La teoria del giudizio di Moore sottende l’idea di un’analisi dei contenuti oggettivi del pensiero, le proposizioni, intesi come gli elementi che compongono la realtà. Sulla stessa linea si colloca la posizione di Russell, il quale afferma:

13

Ibid., pp. 47-48.

Ibid., p. 57.

15

G.E. MOORE, The Nature of Judgment, in «Mind», 8(1899), pp. 176-193.

16

Ibid., p. 177.

17

Ibid., p. 179.

18

Ibid.

19

Ibid.

20

Ibid., p. 180.

14

4

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

«La logica che sosterrò è atomistica, in contrapposizione alla logica monistica di coloro che, in un

modo o nell’altro, seguono Hegel. Quando affermo che la mia logica è atomistica, intendo dire che condivido

la convinzione comune che vi siano cose distinte; non penso che la molteplicità apparente del mondo sia costituita semplicemente da fasi e da suddivisioni irreali di una singola Realtà indivisibile. Ne consegue che, per

suffragare il tipo di filosofia che sostengo, bisognerebbe dedicarsi prevalentemente a suffragare il procedimento di analisi. Si dice spesso che il procedimento di analisi è una falsificazione, che analizzando un determinato

processo complesso lo si falsifica, che i risultati dell’analisi sono falsi. Non credo che questo modo di vedere

sia giusto»21.

1.3 – Filosofia del pensiero: tra Cambridge e Vienna

Nella concezione di Moore e Russell, come è evidente, l’interesse principale non è il linguaggio, bensì il pensiero e, se l’analisi logico-filosofica prende come oggetto il linguaggio, lo fa

solo in quanto lo considera l’espressione dei contenuti del pensiero.

Da questo punto di vista, come rileva P. Hacker, le idee sostenute a Cambridge da Moore e

Russell avevano un corrispettivo nell’Europa continentale, e precisamente nelle riflessioni fenomenologiche di Franz Brentano22 e di Alexius von Meinong. In particolare, sostiene Hacker, la motivazione che spinse Moore a criticare l’idealismo di Bradley, «non era dissimile da quella che ispirò

Meinong e Brentano nel continente»23. Sulla stessa linea, in effetti, anche M. Dummett ritiene «che

le radici della filosofia analitica risalgano a un periodo assai anteriore all’esistenza della scuola analitica vera e propria, e, quel che più conta, che si tratti delle medesime radici della scuola fenomenologica»24.

Secondo Dummett, in particolare, la filosofia analitica è una filosofia del pensiero e, quel

che la distingue, «è il convincimento che, in primo luogo, una spiegazione filosofica del pensiero

sia conseguibile attraverso una spiegazione filosofica del linguaggio e, in secondo luogo, che una

spiegazione comprensiva sia conseguibile solo in questo modo»25. Hacker ritiene che questa caratterizzazione della filosofia analitica «lasci perplessi, poiché non è chiaro che cosa possa significare

“filosofia del pensiero”»26. Infatti, afferma, se pensiero significa proposizione, allora, «sebbene il

concetto di proposizione sia di grande interesse filosofico», tuttavia «difficilmente si può identificare con esso tutta la filosofia»; d’altra parte, se pensiero significa «pensare», allora sembra che «la filosofia del pensiero sia semplicemente una parte della psicologia filosofica»27.

D’Agostini, tuttavia, non considera questo aspetto della ricostruzione di Dummett un difetto;

al contrario, ritiene che essa sia adatta «soprattutto alla filosofia analitica delle origini»28 e, in particolare, al pensiero di Gottlob Frege. Del resto, su ciò è d’accordo anche Hacker, il quale ammette

che, «manifestamente, Frege non pensava che l’esame del linguaggio naturale fosse il modo migliore per indagare il pensiero»29. Come vedremo, in effetti, il ricorso alla formalizzazione logica fu

proprio il mezzo che egli adottò per eliminare gli equivoci e le imperfezioni del linguaggio ordina-

21

B. RUSSELL, The Philosophy of Logical Atomism, in Id., Logic and Knowledge, Essays 1901-1950, ed. by R.C.

Marsh, Allen & Unwin, Longon 1956, p. 178 (tr. it. Logica e conoscenza, Longanesi, Milano 1961, pp. 105-106).

22

Sull’importanza di F. Brentano nello sviluppo della filosofia analitica cfr.: L. ALBERTAZZI-M. LIBARDI-R. POLI, The

School of Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996; K. MULLIGAN, Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in C. NYJRI (ed.), Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen

Philosophie, Holder-Pichler, Wien 1986; K. MULLIGAN, The Expression of Exactness: Ernst Mach, the Brentanists and

the Ideal of Clarity, in R. PYNSENT, a cura di, Decadence and Innovation. Austro-Hungarian Life and Art at the Turn of

the Century, Weidenfeld and Nicolson, London 1989; B. SMITH, Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano,

Open Court, La Salle 1994.

23

P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 57.

24

M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, tr. it. di E. Picardi, Einaudi, Torino 2001, p. 5.

25

Ibid., p. 13.

26

P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 52.

27

Ibid.

28

F. D’AGOSTINI, The cosa è la filosofia analitica, cit., p. 10.

29

P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 53.

5

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

rio. Ciò che va evidenziato, piuttosto, è che «la filosofia analitica del ventesimo secolo si distingue,

alle sue origini, per l’orientamento non-psicologico»30.

Di conseguenza, non appare illegittimo, dato il tema della presente introduzione, partire proprio dalla sollecitazione di Dummett per proporre un percorso che presenti e analizzi alcuni testi

fondamentali degli autori che hanno, direttamente o indirettamente, costituito le basi per la filosofia

analitica. Infatti, non si può trascurare che, come afferma Hacker, «ogni caratterizzazione della “filosofia analitica” che escluda Moore, Russell e il secondo Wittgenstein […] debba essere rifiutata»31. In particolare, tale esame sarà condotto lasciando emergere come i problemi sollevati da questi autori e le modalità con cui li affrontano costituiscono il carattere distintivo di un modo di pensare europeo che, già dalla fine dell’Ottocento, ha fornito, almeno in parte, un terreno comune per lo

sviluppo delle due correnti fondamentali della filosofia del Novecento: quella analitica e quella fenomenologico-ermeneutica.

Il tentativo di ricercare le radici della filosofia analitica, perciò, ha un duplice scopo: da un

lato, vi è certamente l’intento di offrire una possibile ricostruzione della genesi di una delle più influenti correnti filosofiche attuali; dall’altro, però, vi è anche il tentativo teorico di mostrare che la

filosofia analitica si svolge sullo stesso terreno della tradizione filosofica, in senso lato occidentale,

ridimensionando l’idea che essa costituisca una tradizione autonoma. A tale proposito, occorre precisare che, sebbene vi siano alcuni tentativi di ricondurre lo stile analitico a pensatori della tradizione classica32, tuttavia sembrano più convincenti quelli che ne riscontrano le origini specifiche nella

riflessione logico-psicologica della fine dell’Ottocento33.

In questo ordine di idee, cercheremo di far emergere che la filosofia analitica è una filosofia

del linguaggio, soltanto nel senso che, sulla base di certe assunzioni teoriche, prende il linguaggio

come oggetto privilegiato di indagine. Ciò significa che essa non si riduce al linguaggio, dal momento che il suo intento principale, come si ricava dagli scritti dei filosofi che prenderemo in considerazione, resta quello di indagare il pensiero e le sue connessioni con la realtà. La domanda da cui

nasce, cioè, è quella riguardante la natura del pensiero e, nel rispondervi, i filosofi della fine

dell’Ottocento si trovarono ad affrontare il problema di distinguere la natura psicologica da quella

logica del pensiero. Questo processo è indicato solitamente come “depsicologizzazione” e investe,

in generale, la riflessione dei filosofi cui la tradizione analitica e quella fenomenologica individuano

le proprie origini.

La svolta linguistica, sostiene Dummett, va dunque considerata come espressione di una «filosofia del pensiero», che non poteva svilupparsi se prima «non avesse preso le distanze dalla psicologia filosofica», ovvero se non avesse proceduto alla «estromissione dei pensieri dalla mente»34.

La storia delle origini della filosofia analitica, perciò, non può che iniziare presentando il lavoro de30

Ibid., p. 56.

Ibid., p. 55.

32

Cfr., ad esempio: A. COFFA (The Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge University Press, Cambridge

1991; tr. it. di G. Farabegoli, La tradizione semantica da Kant a Carnap, il Mulino, Bologna 1998) che ne riscontra i

prodromi già in Kant; M. SCHLICK (Die Wende der Philosophie, in «Erkenntnis» I(1930), pp. 4-11; tr. it., La svolta della filosofia, in Tra realismo e neopositivismo, a cura di A. Pasquinelli, Bologna, il Mulino, pp. 31-32) e J.L. AUSTIN

(Philosophical Papers, Clarendon Press, Oxford 1961; tr. it. di P. Leonardi, Guerini, Milano 1990), i quali la riconducono addirittura alla metodologia di analisi dei problemi di ascendenza socratico-platonica; G.E.M. ANSCOMBE e P.

GEACH (Three Philosophers, Blackwell, Oxford 1961) ed E. TUGENDHAT (Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, Surkamp, Frankfurt a.M. 1976; tr. it. parziale di C. Salvi, Introduzione alla filosofia analitica,

Marietti, Genova 1989), che ne individuano l’antecedente in Aristotele.

33

J.C. NYÍRI (hrsg., Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen Philosophie, Holder-Pichler,

Wien), P. SIMONS (Philosophy and Logic in Central Europe, Kluwer, Dordrecht 1992) e D. FØLLESDAL (Analytic Philosophy: What Is and Why should One Engage in It?, in H.-J. GLOCK, ed., The Rise of Analytic Philosophy, Blackwell,

London 1997, pp. 1-16) ne individuano l’antecedente più lontano nella filosofia pura di B. Bolzano. K. MULLIGAN (Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in J.C. NYÍRI, hrsg., Von Bolzano zu

Wittgenstein, cit., pp. 86-97), B. SMITH (ed., Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano, Open Court, La Salle

1994) e L. ALBERTAZZI, M. LIBARDI, R. POLI (The School of Franz Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996) rimandano

invece al realismo psicologico di Franz Brentano.

34

M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 143.

31

6

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

gli autori che, per primi, si confrontarono con il problema della natura del pensiero e, in particolare,

con Frege, che compì il passo decisivo per preparare il terreno alla svolta linguistica.

1.4 – I “padri fondatori”

Dal punto di vista storico, ciò su cui gran parte degli interpreti concordano è che le origini

della filosofia analitica possono essere individuate nell’opera di Frege. Questo non significa che egli

sia il primo filosofo analitico, ma soltanto che preparò il terreno alla svolta linguistica. Il suo contributo principale, infatti, consiste nell’aver avanzato una spiegazione della natura del pensiero che

«poggiava sul convincimento che vi fosse un parallelismo tra linguaggio e pensiero»35.

Nel corso delle sue indagini sui fondamenti logici della matematica, infatti, Frege si occupò

di questioni filosofiche fondamentali, come quelle sulla natura del pensiero e sul funzionamento del

linguaggio. In tal modo, egli delineò un orizzonte problematico che resterà un punto di riferimento

per tutti gli autori successivi e, nel farlo, definì anche i contorni di un vero e proprio metodo. Per

mezzo degli strumenti della logica formale, egli ha posto le basi per compiere il passaggio

dall’analisi del pensiero all’analisi del linguaggio con cui esso si esprime, che è uno dei tratti distintivi del metodo analitico, se non un vero e proprio «assioma fondamentale»36.

L’importanza di Frege, però, risiede anche nelle sue radici tedesche, perché,

nell’elaborazione di questo mutamento di prospettiva, egli si inserisce nella scia dei tentativi di depsicologizzazione della ricerca logico-matematica compiuti, tra gli altri, da Franz Brentano37, il quale

ha posto l’attenzione sull’oggettività del contenuto intenzionale della coscienza. Secondo

D’Agostini e Vassallo, le tesi di Brentano avrebbero avuto un influsso anche su Moore e Russell, attraverso la lettura della Analytic Psychology di G.F. Stout, pubblicata nel 189638.

Frege, tuttavia, sebbene ispirato alle concezioni della nascente fenomenologia, critica il tentativo, compiuto in particolare da Husserl, di ricondurre le nozioni logiche a oggetti di coscienza e

avanza l’idea che gli oggetti matematici e logici abbiano un loro statuto ontologico indipendente

dalla mente umana39.

Frege, Russell e Moore possono essere dunque ragionevolmente considerati i «padri fondatori»40 del movimento analitico. La loro opera, però, non avrebbe probabilmente avuto l’influenza

che oggi gli viene riconosciuta, se non fosse stata oggetto di una sintesi complessiva e di uno sviluppo teoretico ad opera del giovane filosofo viennese Ludwig Wittgenstein.

La filosofa analitica, infatti, secondo Dummett sorse soltanto quando «la svolta linguistica

fu portata a compimento», ossia «quando i filosofi abbracciarono consapevolmente la strategia seguita da Frege»41. In questo senso, allora, «se identifichiamo nella svolta linguistica il punto di partenza della filosofia analitica vera e propria, non v’è dubbio che per quanto grande sia stato

35

M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 144.

Ibid.

37

Sull’importanza di F. Brentano nello sviluppo della filosofia analitica cfr.: L. ALBERTAZZI-M. LIBARDI-R. POLI, The

School of Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996; K. MULLIGAN, Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in C. NYJRI (ed.), Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen

Philosophie, Holder-Pichler, Wien 1986; K. MULLIGAN, The Expression of Exactness: Ernst Mach, the Brentanists and

the Ideal of Clarity, in R. PYNSENT, a cura di, Decadence and Innovation. Austro-Hungarian Life and Art at the Turn of

the Century, Weidenfeld and Nicolson, London 1989; B. SMITH, Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano,

Open Court, La Salle 1994.

38

Cfr. F. D’AGOSTINI-N. VASSALLO (a cura di), Storia della filosofia analitica, cit., p. 8.

39

Per un’analisi dei rapporti tra Husserl e Frege, si vedano: V. COSTA-E. FRANZINI-P. SPINICCI, La fenomenologia, Einaudi, Torino 2002, spec. pp. 307 e ss.; R. MCINTYRE, Husserl and Frege, in «Journal of Philosophy», 84(1978), pp.

528-535.

40

J. URMSON, Philosophical Analysis, Clarendon Press, Oxford 1956; tr. it. di L.M. Leone, L’analisi filosofica, Mursia,

Milano 1966, p. 17.

41

M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 145.

36

7

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

l’apporto di Frege, Russell e Moore nel prepararne il terreno, il passo decisivo fu compiuto da Wittgenstein»42.

Attraverso l’analisi logica del linguaggio ordinario e tramite un’originale applicazione del

trascendentalismo kantiano43, Wittgenstein individua nella ricerca sui limiti del linguaggio lo scopo

ultimo dell’analisi filosofica. Come Frege, egli interpreta il linguaggio come espressione del pensiero e, seguendo l’idea di Russell per cui la forma grammaticale di un enunciato non è la sua forma

reale, riconduce tutto il linguaggio ordinario alla sua originaria forma logica. In tal modo, egli ritiene di poter eliminare le confusioni linguistiche da cui, a suo avviso, hanno origine la maggior parte

dei problemi filosofici tradizionali.

L’influenza immediata di Wittgenstein, come vedremo brevemente nelle conclusioni, si estende al Neopositivismo logico, del quale è stato per molto tempo annoverato come una sorta di

padre fondatore, senza tuttavia averne fatto mai parte; inoltre, almeno dagli anni Cinquanta, al suo

metodo di indagine si è ispirata gran parte della filosofia analitica del linguaggio44.

In entrambi i casi, tuttavia, sembra che il suo effettivo contributo sia stato solamente negativo. Nel caso del Neopositivismo, infatti, si è accentuata la tesi del Tractatus secondo la quale «su

ciò di cui non si può parlare, si deve tacere» e che «nulla può dirsi se non proposizioni della scienza

naturale», facendone così derivare che i problemi dell’etica, della religione e della metafisica andassero esclusi dall’indagine filosofica. Nel caso della filosofia analitica del linguaggio, invece, si è

troppo spesso posta l’attenzione sull’idea per cui la filosofia «lascia tutto com’è» (PU §124), dovendosi essa limitare alla mera descrizione della grammatica delle parole o degli usi effettivi del

linguaggio all’interno dei giochi linguistici.

A un lettore odierno, che è passato attraverso la critica al riduzionismo neopositivista e che

assiste a una fase, per così dire, di ritorno alla realtà dopo l’ubriacatura linguistica degli scorsi decenni, le tesi di Wittgenstein rischiano di apparire insoddisfacenti. A quale scopo, ci si può infatti

domandare, praticare l’attività filosofica? Di certo, non per restare in silenzio dopo aver chiarito che

nell’ambito del dicibile rientrano solo le proposizioni della scienza naturale; e nemmeno per passare

semplicemente in rassegna gli usi del linguaggio, come una sorta di sociologi o antropologi.

Tali aspettative, del resto, oltre che figlie di un tempo diverso, in cui dalla filosofia ci si attendono parole significative sulla realtà o su ciò che vorremmo da essa, sono legittimate anche dalla

lettura o rilettura di Wittgenstein alla luce di ulteriori elementi emersi nel corso degli anni. La lettura neopositivista, infatti, ha dimenticato o ignorato il fatto che, secondo il filosofo austriaco, aver risolto i problemi nell’ambito del dicibile «mostra a quanto poco valga l’aver risolto questi problemi», dal momento che «anche se tutte le domande della scienza trovassero una risposta, con ciò i

problemi vitali non sarebbero neppure sfiorati». La filosofia, d’altra parte, non può ridursi a mera

descrizione degli usi del linguaggio, come Wittgenstein afferma chiaramente nelle Ricerche filosofiche: «Non già che cosa siano le rappresentazioni (Vorstellungen), ci si deve domandare, o che cosa accada quando uno si rappresenta qualche cosa; bensì: come si usi la parola “rappresentazione”.

Ma questo non significa che io voglia parlare soltanto di parole (Das heisst aber nicht, dass ich nur

von Worten reden will). Infatti, nella misura in cui, nella mia domanda, si parla della parola “rappresentazione”, viene anche messa in questione l’essenza della rappresentazione […]» (PU I, §370).

42

Ibid., p. 143.

Su questi aspetti ci permettiamo di rinviare al nostro M. BASTIANELLI, Oltre i limiti del linguaggio. Il kantismo nel

“Tractatus” di Wittgenstein, Mimesis, Milano-Udine 2008.

44

Hacker ritiene che sono molte le figure che hanno svolto un ruolo nello sviluppo della filosofia analitica, ma «nessuno

grande quanto quello di Ludwig Wittgenstein» (P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy,

cit., p. 51).

43

8

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

2 – G. FREGE: DALL’ANALISI DEL PENSIERO ALL’ANALISI DELLA PROPOSIZIONE.

Gottlob Frege (1848-1925) fu professore di logica e matematica presso l’Università tedesca

di Jena. Le sue ricerche erano rivolte a investigare la possibilità di fondare, in modo filosoficamente

sicuro, la teoria dei numeri e, di conseguenza, l’intero edificio matematico che ne deriva. Egli riteneva di poter condurre a compimento questo progetto, definito in seguito “logicista”, attraverso

l’elaborazione di un simbolismo che fosse in grado di esprimere, in modo chiaro e univoco, le relazioni logiche fondamentali che presiedono all’espressione del pensiero.

Tale ricerca si concretizzò, nel 1899, con la pubblicazione della Begriffsschrift (Ideografia)45. L’ideografia, o scrittura (Schrift) dei concetti (Begriff), si caratterizza come un simbolismo che

esprime soltanto il contenuto oggettivo del pensiero, senza alcun riferimento a fenomeni soggettivi

o psicologici. Per tale ragione, Frege afferma che essa è una sorta di «linguaggio in formule del

pensiero puro»46.

L’ideografia, dunque, aveva come suo movente principale proprio il fatto che, ogni volta che

tentiamo di esprimere un pensiero, siamo costretti a utilizzare la lingua quotidiana, la quale, però,

male si adatta a questo scopo. Come scrive Frege, «cercando di soddisfare nel modo più rigoroso

questa esigenza, incontrai un ostacolo nella inadeguatezza della lingua» e proprio «da questa necessità nacque l’idea dell’ideografia», cioè di un mezzo per esprimere soltanto «quelle relazioni che

sono indipendenti dalla natura particolare delle cose»47.

Tra l’ideografia e la lingua quotidiana, perciò, vi è un rapporto ben preciso:

«Credo di poter rendere nel modo più chiaro il rapporto della mia ideografia con la lingua di tutti i

giorni, paragonandolo al rapporto esistente fra il microscopio e l’occhio. Quest’ultimo, per l’estensione della

sua applicabilità, ha una grande superiorità nei confronti del microscopio. Considerato però come apparecchio

ottico, esso rivela certamente parecchie imperfezioni che di solito passano inosservate solo in conseguenza del

suo intimo collegamento con la vita spirituale. Ma, non appena scopi scientifici richiedano precisione nel discernere, l’occhio si rivela insufficiente. Il microscopio invece è adatto nel modo più perfetto proprio a tali

scopi, ma appunto per questo risulta inutilizzabile per tutti gli altri. […] In modo analogo la mia ideografia è

uno strumento inventato per determinati intenti scientifici e non si può condannarla se essa non è di alcuna utilità per altri scopi»48.

Di conseguenza, rispetto al linguaggio, il compito della ricerca logico-filosofica, secondo

Frege, è quello di

«spezzare il dominio della parola sullo spirito umano svelando gli inganni che, nell’ambito delle relazioni concettuali, traggono origine, spesso quasi inevitabilmente, dall’uso della lingua e liberare così il pensiero da quanto di difettoso gli proviene soltanto dalla natura dei mezzi linguistici di espressione»49.

La prima concretizzazione di queste ricerche si ebbe con la pubblicazione, nel 1884, dei

Grundlagen der Arithmetik che, come recita il sottotitolo, espone una ricerca logico matematica sul

concetto di numero. Nel 1893, inoltre, apparve il primo volume dei Grundgesetze der Arithmetik50,

in cui il logico tedesco impiega la nuova notazione per elaborare una fondazione logica della teoria

dei numeri.

Il 16 giugno 1902, tuttavia, il giovane logico inglese Bertrand Russell scrisse a Frege una

lettera, con la quale gli comunicava che il sistema da lui esposto conduceva a una contraddizione,

45

G. FREGE, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle 1879; tr.

it., in ID., Logica e aritmetica. Saggi scelti, a cura di C. Mangione, Torino 1965, pp. 99-206.

46

Ibid., p. 104.

47

G. FREGE, Begriffschrift; tr. it. Ideografia, in ID., Logica e aritmetica, cit., p. 104.

48

Ibid., p. 105.

49

Ibid., p. 106.

50

G. FREGE, Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, Pohle, Jena, vol. 1, 1893; vol. 2, 1903. Una

traduzione parziale, ma completa nell’essenziale, si trova in ID., Logica e aritmetica, cit., pp. 475-594

9

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

legata all’ambiguità della nozione di classe e divenuta poi nota come “paradosso di Russell”51; nel

tentativo di risolvere queste difficoltà, nel 1903 Frege pubblicò il secondo volume dei Grundgesetze, quando però le sue ambizioni di fondare la matematica su basi logiche si erano ormai notevolmente ridimensionate.

Durante e dopo l’esecuzione di questo progetto di ricerca, Frege affrontò profonde questioni

filosofiche, relative alla natura della logica e delle nozioni fondamentali di essa. L’impegno su problemi a metà strada tra la logica e la filosofia lo condannò, per molto tempo, a non godere di buona

reputazione né tra i filosofi né tra i matematici, come egli stesso riconosce in un passo dei Grundgesetzte der Arithmetik:

«Le prospettive del mio libro non sono certo molto belle. È chiaro infatti che esso non piacerà a quei

matematici i quali, appena incontrano qualche espressione logica come “concetto”, “rapporto”, “giudizio”,

pensano subito: “Metaphisica sunt, non leguntur!” né a quei filosofi che, al vedere una formula, esclamano

“Mathematica sunt, non leguntur!”»52.

Nonostante questo, però, i suoi scritti teoretici ebbero una notevole influenza sul pensiero filosofico successivo, in quanto propongono distinzioni e nozioni che, come ormai la storiografia ha

ampiamente riconosciuto, si possono collocare tra le pietre di fondazione della filosofia analitica.

Tra questi scritti prenderemo in esame dapprima, in modo generale, l’articolo Funktion und Begriff

(1891) e, data la loro importanza, in modo più dettagliato gli articoli Sinn und Bedeutung (1892) e

Der Gedanke (1918).

51

Nella sua formulazione originaria, il paradosso è espresso come segue: in un villaggio vi è uno ed un solo barbiere;

sull’insegna del suo negozio è scritto che “il barbiere rade tutti – e unicamente – coloro che non si radono da soli”; ora,

se ci si chiede “Chi rade il barbiere?”, si incorre in un paradosso, giacché, se si risponde che egli si rade da solo, allora,

secondo quanto è scritto sull’insegna, non è possibile che si rada da solo; se, invece, viene raso da un altro, allora si violerebbe la premessa per cui vi è uno ed un solo barbiere. In termini insiemistici, il paradosso riguarda le classi che possono essere membri di se stesse e sarà risolto da Russell per mezzo della teoria dei tipi logici (cfr. infra, p. 31).

52

G. FREGE, I fondamenti dell’aritmetica, tr. it. in ID., Logica e aritmetica, cit., p. 492.

10

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

2.1 – Funktion und Begriff (1891).

2.1.1 – INTRODUZIONE.

Uno dei presupposti fondamentali dell’ideografia, come si è detto, è la distinzione tra gli aspetti psicologici e quelli oggettivi del pensiero. Al fine di realizzare il suo programma di fondazione logica dell’aritmetica, Frege aveva più volte ribadito la necessità di individuare la forma logica

che giace al di sotto della forma grammaticale degli enunciati. Questa ambizione si concretizza nel

ripensamento delle due nozioni chiave della logica tradizionale sin dai tempi di Aristotele, vale a dire quelle di soggetto e predicato.

Nella logica aristotelica, come è noto, sono studiate le inferenze di tipo sillogistico, a partire

da proposizioni analizzate in soggetto e predicato. L’esempio classico “Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è uomo. Quindi Socrate è mortale” è riconducibile alla forma “Tutti gli U sono M. S è U.

Quindi S è M”. Tuttavia, come già gli Stoici avevano osservato, vi sono inferenze in cui le proposizioni non possono essere considerate in questo modo, perché operano come unità di senso. Consideriamo, ad esempio, il sillogismo “Se oggi piove, allora prendo l’ombrello. Oggi piove. Quindi prendo l’ombrello”. Un’inferenza di questo tipo è riconducibile alla forma “Se p allora q; p; dunque q”

e, come si nota facilmente, la sua validità non dipende tanto dal contenuto delle proposizioni che la

compongono, ma dai rapporti tra le proposizioni, ciascuna considerata come un tutto.

Se però non si presta attenzione al contenuto concettuale che la proposizione esprime e si

rimane fermi alla distinzione tra soggetto e predicato, allora è difficile riconoscere che, ad esempio,

le due proposizioni “A Platea i Greci sconfissero i Persiani” e “A Platea i Persiani vennero sconfitti

dai Greci”, esprimono sostanzialmente lo stesso pensiero. Pertanto, conclude Frege, «il posto del

soggetto nella successione delle parole ha linguisticamente il significato di un posto privilegiato, nel

quale si pone ciò su cui si vuol far convergere l’attenzione di chi ascolta»53. Ma questa è una distinzione chiaramente psicologica o grammaticale che, come tale, non può e non deve interessare la riflessione logica.

Per lo stesso motivo, il significato di una parola non può essere considerato a prescindere dal

senso della proposizione in cui compare. A partire da ciò, Frege formula il noto “principio di contestualità”:

«Noi dobbiamo […] prendere in esame le proposizioni complete. Soltanto in esse, a rigore, le parole

hanno un significato. Le immagini interne, che balenarono innanzi a noi allorché pensiamo a quelle proposizioni, non hanno bisogno di corrispondere alle componenti logiche del giudizio. È sufficiente che la proposizione, nella sua totalità, abbia un senso; da esso si ricava poi il contenuto delle singole parti costitutive»54.

Per poter superare le difficoltà insite nel simbolismo della logica tradizionale, Frege dichiara

di voler seguire «l’esempio del linguaggio in formule della matematica, ove solo con molto sforzo

possiamo distinguere soggetto e predicato»55. Dalla matematica, in particolare, egli evince l’utilità

della nozione di funzione, con la quale si può definire in modo più chiaro lo statuto della proposizione.

Per comprendere il senso di tale applicazione, nella Begriffsschrift si serve come esempio

dell’enunciato “l’idrogeno è più leggero dell’acido carbonico” e invita il lettore a sostituire il segno

dell’idrogeno con il segno dell’ossigeno o dell’azoto, ottenendo giudizi di senso diverso. Da ciò segue che l’enunciato suddetto può essere analizzato in una componente fissa (“… è più leggero

dell’acido carbonico”), e una variabile. Così, scrive Frege, «chiamo funzione la prima componente,

suo argomento la seconda»56. Il medesimo enunciato, tuttavia, può essere anche analizzato in “… è

più pesante dell’idrogeno”, ottenendo così una funzione diversa. In conclusione, egli afferma che

«la sostituzione dei concetti di soggetto e predicato con quelli di funzione e argomento è nella dire53

ID., Ideografia, cit., p. 111.

Ibid., p. 297.

55

Ibid.

56

Ibid., p. 126.

54

11

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

zione di separare logica e grammatica»57, ossia di rivelare i rapporti logici che sono mascherati dalla

grammatica ordinaria del linguaggio.

Frege elabora la nozione di funzione applicata all’analisi logica nel testo Funzione e concetto, del 1891, che brevemente prenderemo in esame.

57

Ibid., p. 107.

12

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

2.1.2 – ANALISI DEL TESTO.

Nello scritto Funzione e concetto, Frege esplicita l’importanza logica del concetto matematico di funzione.

L’articolo riprende il testo della conferenza Funktion und Begriff, tenuta dal logico jenese il 9 gennaio 1891, presso la

Società jenese di Medicina e Scienza naturale. In tedesco è apparso nella raccolta Kleine Schriften (a cura di I. Angelelli, Olms, Darmstadt 1967, 19902, pp. 125-142). Per la sintesi che segue abbiamo fatto riferimento alla traduzione italiana Funzione e concetto (in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, a cura di C. Penco e E. Picardi, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 3-27).

Se si esaminano funzioni del tipo “2∙13+1”, “2∙22+2”, “2∙43+4”, si osserva che esse non sono

che modi alternativi di scrivere, rispettivamente, i numeri 3, 18, 132. Pare così che la funzione non

sia altro che «il significato di un’espressione di calcolo». Se così fosse, però, «non avremmo acquisito nulla di nuovo per l’aritmetica».

Se però ci serviamo di una delle due scritture “2∙x3+x” o “2∙ ( )3+( )”, allora constatiamo che,

nei casi precedenti, «abbiamo sempre di nuovo la stessa funzione, solo con argomenti diversi, e cioè

1, 4 e 5». È perciò evidente, conclude Frege, «che l’essenza della funzione risiede in quel che accomuna queste espressioni».

In queste ultime scritture, inoltre, emerge chiaramente che «l’argomento non fa parte della

funzione, ma che insieme alla funzione forma un tutto compiuto; la funzione, infatti, in quanto tale

può dirsi incompleta, bisognosa di completamento o insatura». Quando diciamo, ad esempio, «“la

funzione 2∙x2+x”, la x qui non va vista come facente parte della funzione, perché questa lettera serve

soltanto a indicare il genere di completamento richiesto segnalando le posizioni che il segno

dell’argomento deve occupare». A partire da ciò, Frege propone di chiamare «valori» della funzione

quelli che si ottengono completando, di volta in volta, la funzione stessa.

Considerando poi altri usi del termine “funzione” in matematica e, in particolare, in geometria, egli stabilisce che, per indicare la generalità cui il termine “funzione” rimanda, «si impiegano

prevalentemente le lettere f e F, di modo che in “f(x)” e “F(x)” x rappresenta l’argomento»; in questo modo, egli continua, «il bisogno di completamento della funzione trova espressione nel fatto che

le lettere f e F recano con sé una parentesi, il cui interno è destinato ad accogliere il segno per

l’argomento».

Ogni funzione, in altre parole, esprime propriamente un concetto e, a partire da ciò, si può

operare una estensione della sua applicazione al linguaggio in generale. Anche gli enunciati assertori, infatti, nella misura in cui esprimono un contenuto concettuale, possono essere scomposti in una

parte insatura e in una satura. L’estensione della nozione di funzione dipende allora dal fatto che ora

«non sono ammessi più soltanto semplici numeri, bensì oggetti in generale». Ad esempio, precisa

Frege,

«l’enunciato “Cesare conquistò la Gallia” può essere scomposto in “Cesare” e “conquistò la Gallia”.

La seconda parte è insatura, reca con sé un posto vuoto e solo quando questo posto vuoto è riempito da un nome proprio o da un’espressione che fa le veci di un nome proprio si ottiene un senso conchiuso. Io chiamo anche qui “funzione” il significato della parte insatura. In questo caso l’argomento è Cesare».

Analogamente, ogni asserzione può essere ricondotta a una funzione: “Cesare conquistò la

Gallia” può diventare “x conquistò la Gallia” o, più in generale, F(x).

L’analisi degli enunciati per mezzo del concetto di funzione si rivela così uno strumento

proficuo, che permette a Frege di portare in luce altri problemi di grande rilevanza filosofica. In particolare, se si esaminano le uguaglianze tra espressioni matematiche, come ad esempio “2 4=4∙4”, si

nota che i segni “24” e “4∙4” significano entrambi il numero 16, sebbene in modi diversi. Analogamente, anche nel caso degli enunciati si osserva che

«quando diciamo “la Stella della sera è un pianeta il cui periodo di rivoluzione è più piccolo di quello

della Terra”, abbiamo espresso un pensiero diverso da quello espresso dall’enunciato “la Stella del mattino è

un pianeta il cui periodo di rivoluzione è più piccolo di quello della Terra”, infatti chi non sapesse che la Stella

13

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

del mattino è la Stella della sera58 potrebbe ritenere vero il primo e non il secondo. […] Occorre dunque fare

una distinzione tra senso e denotazione. “24” e “4∙4” hanno certo la stessa denotazione, sono, cioè, nomi propri

dello stesso numero, ma non hanno lo stesso senso [cioè] non contengono lo stesso pensiero».

E questa distinzione tra senso e denotazione è l’argomento discusso sistematicamente nello

scritto Senso e denotazione.

58

Entrambi i nomi denotano il pianeta Venere. Anticamente, quando tale pianeta sorgeva ad est poco prima dell’alba, lo

si chiamava Lucifero, dal latino portatore di luce. Quando appariva alla sera, invece, lo si chiamava Espero. Pare che il

primo ad accorgersi che si tratta in realtà dello stesso pianeta sia stato Pitagora.

14

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

2.2 – Sinn und Bedeutung (1892).

L’articolo Sinn und Bedeutung (Senso e denotazione) è apparso originariamente in «Zeitschrift für Philosophie

und philosophische Kritik», 100(1892), pp. 25-50. È stato quindi ristampato in G. FREGE, Kleine Schriften, a cura di I.

Angelelli, Olms, Hildesheim 1967, pp. 143-162. In italiano è stato tradotto come Senso e significato, in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, a cura di C. PENCO e E. PICARDI, Roma-Bari 2001, pp. 32-57.

Data l’importanza dello scritto, ne proponiamo un’ampia selezione di passi, con alcuni commenti intermedi. Il

testo di riferimento è quello della traduzione italiana contenuta in AA.VV., Filosofia del linguaggio, a cura di A. Iacona

e E. Paganini, Raffello Cortina, Milano 2003, pp. 18-26. Rispetto a questa traduzione, tuttavia, si è preferito rendere

Bedeutung con denotazione, invece che con significato, anche per uniformare la trattazione rispetto alle critiche di Russell59.

La riflessione di Frege prende spunto dalla questione circa che cosa renda due simboli diversi e, di conseguenza, su che cosa significhi, propriamente, porre un’uguaglianza tra due nomi. Ora,

questa operazione è significativa soltanto se tra i nomi che si pongono in uguaglianza vi è una differenza quanto al rispettivo contenuto concettuale. Riconoscere che a=b, infatti, è importante perché

ci dice su a e b qualcosa che, se li consideriamo ciascuno per sé, non sappiamo, e cioè che sono appunto uguali. I simboli a e b, dunque, pur essendo diversi, sono utilizzati per oggetti che sono uguali o che possono essere riconosciuti come tali e che, ad esempio, possono essere così impiegati l’uno

al posto dell’altro nei contesti in cui ricorrono.

«L’uguaglianza60 sfida la riflessione con quesiti che a essa si connettono e ai quali non è facile dare risposta. È l’uguaglianza una relazione? È una relazione fra oggetti oppure fra nomi o segni di oggetti?

Quest’ultima è la soluzione che avevo adottato nella mia Ideografia61. Le ragioni che sembrano militare a suo

favore sono le seguenti: a=a e a=b sono evidentemente enunciati di diverso valore conoscitivo: a=a vale a

priori e secondo Kant va detto analitico, mentre enunciati della forma a=b spesso contengono ampliamenti assai preziosi del nostro sapere e non sempre sono giustificabili a priori. La scoperta che ogni giorno non sorge

un nuovo Sole, bensì sempre il medesimo, è stata fra le più gravide di conseguenze dell’astronomia. Ancora

oggi non sempre il riconoscimento di un pianetino o di una cometa è qualcosa di scontato».

Tuttavia, se l’uguaglianza riguardasse solamente ciò che i segni a e b designano, allora non

potremmo scorgere l’effettiva differenza tra a=a e a=b, perché queste uguaglianze hanno importanza soltanto nella misura in cui vi sono coinvolti simboli diversi. Infatti, osserva Frege,

«quel che si vuol dire con a=b sembrerebbe essere che i nomi o segni “a” e “b” designano la stessa

cosa, nel qual caso il discorso verterebbe appunto sui segni, e verrebbe asserita una relazione fra segni».

È chiaro, però, che i segni sono simboli soltanto in virtù della loro connessione con l’oggetto

che designano. Ma questa connessione è arbitraria e, di conseguenza, tra le espressioni a=a e a=b

può sussistere una differenza

«solo se alla diversità di segno corrisponde una diversità nel modo di darsi di ciò che è designato. Siano a, b e c le rette che connettono i vertici di un triangolo con il punto mediano dei lati opposti. Il punto di intersezione di a e b coincide con il punto di intersezione di b e c. Abbiamo qui modi diversi di designare lo stes59

Si veda anche infra, p. 33.

Impiego questa parola nel senso di identità e intendo “a=b” nell’accezione di “a è identico a b”, “a e b coincidono”

[nota di Frege].

61

Scrive Frege nell’Ideografia: «L’uguaglianza di contenuto […] riguarda nomi, non contenuti». Col segno di uguaglianza «viene denotata la circostanza che due nomi diversi hanno lo stesso contenuto. […] Con l’introduzione di un segno per l’uguaglianza di contenuto viene necessariamente a crearsi la scissione nel significato di tutti i segni, potendo

essi figurare ora per il loro contenuto, ora per se stessi. […] La necessità di un segno dell’uguaglianza di contenuto si

basa quindi su quanto segue: lo stesso contenuto può venire completamente determinato in differenti modi; il fatto però

che in un caso particolare, a mezzo di due modi differenti di determinazione venga dato lo effettivamente lo stesso contenuto, è il contenuto di un giudizio. […] Risulta da ciò che i nomi differenti per lo stesso contenuto non sempre sono

semplicemente una trascurabile questione di forma, ma riguardano l’essenza della cosa stessa, se sono connessi a modi

diversi di determinazione. In questo caso il giudizio che ha per oggetto l’uguaglianza di contenuto è un giudizio sintetico in senso kantiano» (G. FREGE, Ideografia, tr. it. cit., pp. 123-125).

60

15

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

so punto e questi nomi (ossia: “il punto d’intersezione di a e b” e “il punto d’intersezione di b e c”) accennano

al tempo stesso al modo in cui esso ci è dato; pertanto nell’enunciato è racchiusa una conoscenza effettiva».

A questo punto, conclude Frege, è naturale distinguere un segno per due aspetti distinti. In

primo luogo, esso è segno di qualcosa che, scrive il logico tedesco, «io propongo di chiamare denotazione [Bedeutung]». In secondo luogo, i segni che designano la stessa cosa sono diversi perché

operano tale denotazione in un modo diverso, che è quello che egli propone di chiamare «il senso

[Sinn] del segno, nel quale è contenuto appunto il modo di darsi dell’oggetto».

Di conseguenza, nell’esempio precedente del triangolo, la denotazione delle espressioni

“punto d’intersezione di a e b” e “punto d’intersezione di b e c” è la stessa, sebbene non lo sia il

senso. Allo stesso modo, anche le espressioni “Stella del mattino” e “Stella della sera” denotano lo

stesso pianeta, ma lo fanno in modo diverso e, pertanto, hanno un senso diverso.

Occorre osservare che Frege non distingue tra nomi propri in senso stretto, come ad esempio

le parole “Venere”, “Aristotele”, “Mario” ecc., e le descrizioni, ossia quei complessi del tipo “La

Stella della sera”, “Il punto di intersezione di a e b” ecc. L’esame di questa distinzione e dei problemi a essa connessi, come vedremo, saranno questioni affrontate da Russell.

Frege osserva che, tra segno e senso, sembra esservi una connessione regolare; tuttavia,

mentre «al segno corrisponde un senso determinato e a questo, a sua volta, una denotazione determinata», «a una denotazione (un oggetto) non corrisponde un segno soltanto. Lo stesso senso può

essere espresso diversamente in lingue diverse e anche nella stessa lingua». In un linguaggio simbolico chiaro e univoco, auspica Frege, a ciascuna espressione «dovrebbe corrispondere un senso determinato; ma le lingue parlate non soddisfano questo requisito in vari rispetti, e dobbiamo ritenerci

soddisfatti quando per lo meno nello stesso contesto la stessa parola ha sempre lo stesso senso». E

continua:

«Forse possiamo convenire che un’espressione grammaticale ben costruita che funge da nome proprio

ha sempre un senso. Ma che a questo senso corrisponda anche una denotazione non è affatto detto. La locuzione “la serie meno convergente” ha un senso ma è dimostrato che non ha alcuna denotazione, poiché data una

serie convergente se ne può trovare un’altra meno convergente ma pur sempre convergente. Pertanto, quando si

afferra un senso, non si ha ancora con sicurezza una denotazione».

Il senso e la denotazione sono dunque due aspetti distinti di ogni segno che utilizziamo.

Quando parliamo, però, comprendiamo il senso di un enunciato associandolo non alla denotazione,

che ad esempio può non esserci presente in quel momento, ma a un’immagine che, per così dire,

formiamo dentro di noi, quale può essere un ricordo, un’immagine fittizia, l’idea della cosa che ci è

più familiare ecc. Lo statuto di questa immagine, che Frege propone di chiamare rappresentazione

(Vorstellung) o idea, in ogni caso,

«è il risultato di atti, sia interiori che esteriori, da me compiuti 62. L’immagine interna è spesso intrisa

di sentimenti e la nitidezza delle singole parti è disuguale e fluttuante. Neppure per una stessa persona la stessa

rappresentazione è sempre associata allo stesso senso. La rappresentazione è soggettiva: quella dell’uno è diversa da quella dell’altro. In questo modo vengono a prodursi naturalmente ogni sorta di differenze nelle rappresentazioni annesse al medesimo senso. Un pittore, un cavaliere e uno studioso di zoologia connetteranno

rappresentazioni diverse al nome “Bucefalo”63».

La rappresentazione, di conseguenza, non coincide con la denotazione, perché l’idea che ho

dentro di me di una casa, ad esempio, non è la medesima casa che ho fisicamente presente, poniamo, nella via dove abito. Il nome “Stella della sera”, dunque, è connesso all’oggetto “pianeta Vene62

Possiamo accostare alle rappresentazioni anche le intuizioni: nel caso di queste ultime le impressioni sensibili e gli atti interiori prendono il posto delle tracce lasciate nella psiche dalle prime. Per i nostri scopi la differenza è trascurabile,

poiché, accanto alle sensazioni e alle attività psichiche, a completare l’immagine dell’intuizione concorre sempre anche

il ricordo di tali sensazioni e attività. Per intuizione però si può intendere anche un oggetto, quando esso sia percepibile

dai sensi o spaziale [nota di Frege].

63

Era lo straordinario cavallo di Alessandro Magno.

16

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

re” e, al tempo stesso, alle innumerevoli rappresentazioni soggettive di ciascuno. A causa di queste

sue caratteristiche, di conseguenza, oltre che dalla denotazione, la rappresentazione differisce in

modo sostanziale anche dal senso del segno. Il senso, infatti,

«può essere possesso comune di molti e non è parte o modo della psiche individuale; e infatti nessuno

vorrà disconoscere che l’umanità ha un tesoro comune di pensieri che si tramanda di generazione in generazione64».

Quando due persone odono lo stesso enunciato, perciò, ciascuna di loro associa ad esso una

rappresentazione diversa. In tal modo, «per la rappresentazione in senso stretto dobbiamo specificare colui al quale essa appartiene e in quale momento». Tuttavia, tali persone si comprendono non

sulla base delle rappresentazioni soggettive, che non possono mai condividere in tutto e per tutto,

dal momento che hanno due coscienze diverse, bensì per quel qualcosa di oggettivo che indichiamo

come il “senso” dell’enunciato. Il senso, dunque, ha uno statuto indipendente dalla soggettività particolare di colui che lo comprende.

In base a quanto detto, Frege conclude che

«la denotazione di un nome proprio è l’oggetto stesso che con esso designiamo; la rappresentazione

che ne abbiamo è soggettiva. In mezzo sta il senso, che naturalmente non è più soggettivo come la rappresentazione ma non è neppure l’oggetto stesso».

Per chiarire meglio la distinzione, inoltre, egli formula il seguente esempio:

«Supponiamo che uno osservi la Luna attraverso un cannocchiale. Io paragono la Luna stessa alla denotazione: essa è l’oggetto che osserviamo, mediato dall’immagine reale proiettata dalla lente dell’obiettivo

all’interno del cannocchiale e dall’immagine che si forma sulla retina dell’osservatore. La prima è paragonabile

al senso, la seconda alla rappresentazione o all’intuizione».

A partire da ciò, nell’analisi del linguaggio, e in particolare quando si intende stabilire la differenza tra due nomi, si può concentrare l’attenzione su tre livelli distinti:

«La differenza può riguardare le rappresentazioni, oppure il senso ma non la denotazione, o infine anche la denotazione. Per ciò che attiene il primo livello occorre osservare che, dato l’incerto legame fra parole e

rappresentazioni, per una persona può sussistere una differenza che all’altra sfugge».

A queste differenze si aggiungono quelle che riguardano il modo in cui le parole vengono utilizzate nella poesia. Qui, infatti, sono importanti «le tonalità di luce e colore» che l’eloquenza cerca di conferire al discorso. Queste ultime «non sono obiettive, ma sta al lettore e all’ascoltatore supplirle, assecondando i cenni del poeta e dell’oratore». La possibilità di riuscire a comunicare queste

tonalità e l’accordo che si stabilisce tra poeta e lettore, però, non sarebbe possibile «se non vi fossero affinità nel modo di rappresentare degli uomini», cioè se non vi fosse quel patrimonio di “sensi”

a cui si deve fare riferimento.

A causa della soggettività e instabilità delle rappresentazioni e delle intuizioni, Frege dichiara di rinunciare a servirsi di questi termini nel prosieguo della discussione. D’ora in avanti, cioè, si

occuperà solamente di ciò che è oggettivo nella comprensione del linguaggio, vale a dire della denotazione, da un lato, e del senso, dall’altro. Ogni volta che si parla di senso, insomma, non si deve

scambiare l’elemento oggettivo che viene compreso dagli interlocutori con le rappresentazioni soggettive di ciascuno o con l’oggetto fisico che le parole denotano.

Per rendere più precisa la trattazione, Frege introduce la seguente terminologia:

64

Pertanto è controproducente impiegare la parola “rappresentazione” per designare cose tanto diverse fra loro [nota di

Frege].

17

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

«Un nome proprio (parola, segno, complesso di segni, espressione) esprime il proprio senso, e significa o designa la propria denotazione. Impiegando un segno ne esprimiamo il senso e ne designiamo la denotazione […]».

Dopo aver distinto il senso e la denotazione di nomi, Frege applica la stessa distinzione agli

enunciati in cui essi sono coinvolti e, in particolare, degli enunciati assertori. Ora, quando asseriamo

qualcosa, esprimiamo un pensiero: ad esempio, se affermiamo “La Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal sole”, intendiamo dire che l’oggetto denominato “Stella del mattino” ha la natura di essere un corpo celeste, e non, poniamo, di una pianta, che esso è illuminato dal sole e che non

brilla di luce propria.

Un enunciato assertorio, pertanto, è un’entità linguistica che esprime un pensiero 65. Ora, si

chiede Frege, «questo pensiero è da intendersi come il senso o come la denotazione

dell’enunciato?». Per rispondere, il logico tedesco prende in esame dapprima gli enunciati cui corrisponde una denotazione. Se nell’enunciato “La Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal

sole” sostituiamo un nome con un altro munito della stessa denotazione, dovremmo ottenere, in base all’uguaglianza considerata all’inizio del saggio, un enunciato equivalente. Così, sapendo che

“La Stella del mattino” denota lo stesso che “La Stella della sera”, possiamo sostituire l’occorrenza

del primo nome nell’enunciato in questione e otteniamo “La Stella della sera è un corpo illuminato

dal Sole”. Tuttavia, osserva Frege, in tal caso, il pensiero non è più lo stesso:

«infatti, ad esempio, il pensiero dell’enunciato “la Stella del mattino è un corpo illuminato dal Sole” è

diverso da quello dell’enunciato “la Stella della sera è un corpo illuminato dal Sole”. Infatti, chi non sapesse

che la Stella del mattino è la Stella della sera potrebbe ritenere vero il primo enunciato e falso il secondo».

Il pensiero, dunque, non può essere la denotazione dell’enunciato, perché esso cambia, sebbene la denotazione resti la stessa. Esso, allora, non può essere altro che il senso dell’enunciato.

Ma perché, si chiede Frege, siamo così interessati al fatto che un enunciato abbia una denotazione? «Non potrebbe forse l’enunciato avere solo un senso, ma essere privo di denotazione?». È

chiaro che vi possono essere enunciati privi di denotazione, così come esistono nomi privi di denotazione. Nomi come “Ulisse”, ad esempio, hanno chiaramente un senso, ma non denotano un individuo reale. L’enunciato “Ulisse approdò a Itaca immerso in un sonno profondo”, perciò, ha evidentemente un senso, anche se, siccome il nome proprio “Ulisse” non ha una denotazione, non ha una

denotazione.

Chi però si chiedesse se l’enunciato “Ulisse approdò a Itaca immerso in un sonno profondo”

sia vero o falso, sarebbe portato a riconoscere al nome “Ulisse” «anche una denotazione e non soltanto un senso». Infatti, sostiene Frege, «è alla denotazione del nome che viene ascritto o negato un

predicato. Colui che non riconosce al nome una denotazione non può attribuire o negare un predicato».

In tal modo, ci poniamo il problema della denotazione soltanto quando andiamo oltre il pensiero che l’enunciato esprime e ci chiediamo se l’enunciato sia vero o falso.

«Ma come mai esigiamo che ogni nome proprio abbia non solo un senso ma anche una denotazione?

Come mai non ci basta il pensiero? Per il fatto che, e nella misura in cui, siamo interessati al suo valore di verità. Non sempre è così. Ad esempio, quando ascoltiamo un poema epico siamo conquistati oltre che dalla bellezza del suono della lingua anche dal senso delle frasi e dalle rappresentazioni e dai sentimenti che suscitano

in noi. Se ci ponessimo il problema della verità metteremmo da parte il godimento artistico e ci applicheremmo

a un’indagine scientifica. Ci è indifferente se, ad esempio, il nome “Odisseo” abbia una denotazione fintanto

che consideriamo il poema alla stregua di un’opera d’arte66. Il tendere alla verità è dunque ciò che ovunque ci

spinge ad avanzare dal senso alla denotazione».

65

Come Frege precisa in nota, per pensiero si deve intendere non l’atto soggettivo del pensare, bensì «il suo contenuto

obiettivo che può diventare possesso comune di molti».

66

Sarebbe auspicabile disporre di un’espressione apposite per quei segni che hanno solo senso. Se, ad esempio, li chiamiamo “immagini”, allora le frasi pronunciate dall’attore sul palcoscenico sarebbero immagini e l’attore stesso sarebbe

un’immagine [nota di Frege].

18

MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012

Questo tendere alla verità, sebbene sia superfluo in poesia o in epica, è tuttavia fondamentale nelle scienze. In generale, la denotazione di un enunciato «è da ricercare in tutti quei casi in cui è

chiamata in causa la denotazione delle parti componenti; e ciò accade sempre se, e solo se, ci interroghiamo sul valore di verità»67.

Qual è, però, la denotazione di un enunciato vero? In altri termini, l’enunciato assertorio “La

Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal sole”, nella misura in cui è vero, che cosa denota? A questo punto, Frege è portato a ritenere che, così come il senso di un enunciato del genere è

qualcosa di oggettivo e di univocamente definito, anche la sua denotazione deve essere qualcosa di

altrettanto definito. Pertanto,

«siamo così condotti a riconosce il valore di verità dell’enunciato quale sua denotazione. Per valore di

verità di un enunciato intendo la circostanza che sia vero o falso. Non vi sono altri valori di verità. Per brevità

chiamo l’uno il Vero e l’altro il Falso. Ogni enunciato assertorio, in cui abbia importanza la denotazione delle

parti componenti, va dunque concepito come un nome proprio, e la sua denotazione, posto che vi sia, è appunto

il Vero o il Falso. Questi due oggetti vengono riconosciuti, ancorché tacitamente, da tutti coloro che formulano

un giudizio, che ritengono vero o falso qualcosa, e dunque anche dallo scettico. Il chiamare oggetti il Vero e il

Falso può apparire a questo punto della trattazione una decisione arbitraria, un mero gioco di parole, dal quale

non è lecito trarre conseguenze di ampia portata. Quel che io qui chiamo oggetto può essere inteso con precisione solo nel contesto della discussione dei concetti e delle relazioni, che rinvio a un altro articolo. Ma questo

almeno dovrebbe essere già chiaro fin d’ora, e cioè che in ogni giudizio68, per banale che sia, è già stato compiuto il passo dal livello del pensiero al livello delle denotazioni (dell’obiettività)».

Il Vero e il Falso sono dunque veri e propri oggetti, che fungono da denotazione per tutti gli

enunciati rispettivamente veri e falsi. Tuttavia, non sono oggetti reali, ma di natura puramente logica. Intendere la verità come un oggetto logico ha come conseguenza che il rapporto che intercorre

tra un enunciato vero e la verità non è assimilabile a quello tra un soggetto e un predicato. In altri

termini, la verità non è una proprietà e, pertanto, asserire “L’enunciato ‘5 è un numero primo’ è vero” non significa attribuire il predicato “vero” al soggetto “5 è un numero primo”. Scrive Frege:

«Si potrebbe essere tentati di intendere il rapporto che intercorre fra il pensiero e il Vero non alla stregua di quello che intercorre fra senso e denotazione, bensì della relazione che sussiste tra soggetto e predicato.

Infatti, si può anche dire: “Il pensiero che 5 è un numero primo è vero”. Ma se osserviamo la cosa più da vicino, ci accorgiamo che questo enunciato non dice nulla di più del semplice “5 è un numero primo”.

L’asserzione della verità risiede in entrambi i casi nella forma dell’enunciato assertorio […]. Se ne desume che

il rapporto che intercorre fra il pensiero e il Vero non va paragonato a quello che intercorre fra soggetto e predicato. Soggetto e predicato (nell’accezione logica) sono infatti parti di pensiero, e dal punto di vista del conoscere si trovano sullo stesso piano. Attraverso l’unione di soggetto e predicato si perviene sempre e soltanto a

un pensiero e non dal senso alla sua denotazione o dal pensiero al suo valore di verità. Ci si muove sempre sullo stesso piano, ma non v’è trapasso da un livello a quello successivo. Il valore di verità può far parte del pensiero tanto poco quanto il Sole, poiché non è un senso, ma un oggetto».

Questa posizione di Frege, nell’ambito della filosofia analitica è da alcuni considerata come

una versione ridondantista della verità. In altre parole, “vero” è uno pseudo-predicato, nella misura

in cui non è una proprietà degli enunciati. Affermare “L’enunciato p è vero”, pertanto, non significa

attribuire a p una proprietà che prima non aveva, ma stabilire una corrispondenza tra p e, potremmo

dire, l’oggetto logico del “Vero”. Dire “p è vero”, così, da un punto di vista strettamente formale è

ridondante, superfluo, giacché ciò equivale semplicemente a “p”.

La corrispondenza che sussiste tra tutti gli enunciati veri e l’oggetto logico “Vero” garantisce per Frege l’oggettività dei nostri giudizi sul mondo. Inoltre, è in virtù di questa corrispondenza

univoca che è possibile sostituire, in un enunciato, una parte con un’altra che ha la stessa denotazio67

Questo principio è noto anche come “tesi di composizionalità” o “tesi di estensionalità”. Come vedremo, risulterà

fondamentale per l’elaborazione della concezione di Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus.

68

Un giudizio, per come io intendo il termine, non è il mero concepimento di un pensiero, bensì il riconoscimento della

sua verità [nota di Frege].

19