EDITORIALE

Una rivista allestita da un Dottorato non può non essere, anche nella propria organizzazione, del tutto

sperimentale. Oltretutto, appena al secondo numero, sia la struttura grafica che i contenuti, appaiono essere

necessariamente ancora ad uno stato grezzo. Ciò è in parte voluto. Nel senso che, pensata con una cadenza

trimestrale, a metà tra i tempi dell’attualità e quelli più lunghi, meditativi, del saggio breve, la rivista, anche per

aprirsi ai contributi esterni, dispone alternativamente i numeri su un argomento monografico ovvero sull’assoluta

libertà dei temi, nell’intenzione di sfuggire sia il tono paludato dell’accademia che quello più superficiale della

cronaca . Il primo numero era così dedicato all’architettura italiana, mentre in questo sono pubblicati gli scritti

liberamente redatti. Se il primo numero rivelava l’ingenuità delle letture, quindi, il secondo può apparire

estemporaneo, con giudizi contradditori tra i diversi testi, ripetizioni, vocazioni teoriche contratte. E’ sperabile

che i pochi lettori siano benevoli. Il nostro sforzo è nell’allestire un luogo di confronto libero cui il lettore

medesimo possa partecipare. Naturalmente ce la metteremo tutta per migliorare e per offrire un prodotto sempre

più definito.

la redazione

I CRISTALLI DI GIO PONTI E IL JUNKSPACE DI KOOLHAAS

Rosario Di Petta

Nel multiforme panorama internazionale che segna le complesse vicende dell’architettura contemporanea è sin

troppo agevole notare come, sempre più spesso, si stiano perdendo dei riferimenti importanti per la messa a punto

di opere che, a ragione, possano iscriversi nell’alveo della difficile arte architettonica; e come l’ansietà della

novità ad ogni costo e l’ostentazione di vuote complicazioni formali e tecnologiche troppo spesso abbiano preso il

posto della riflessione e della capacità di ascolto, prerogative ineludibili per chi è preposto alla creazione degli

spazi in cui trovano significato le vicende umane.

Tra quei libri che abbracciano la profondità delle tematiche della composizione architettonica uno dei più intensi,

affascinanti e sempre utili resta sicuramente quello pubblicato da Gio Ponti nel lontano 1957 dal titolo più che

mai significativo “Amate l’architettura”. Nella premessa l’autore precisa che il libro avrebbe potuto avere anche

altri titoli, ovvero “Perorazione sull’architettura”, “Ideario d’architettura”, “Amate gli architetti”, ed infine

“L’architettura è un cristallo”. La metafora del cristallo serviva evidentemente ad esprimere un ideale di

essenzialità, purezza, ordine, perennità, silenzio, <<di forme chiuse, dove tutto fosse consumato nel rigore dei

volumi e d’un pensiero>>. Riflettendo sulle architetture di ogni tempo, dai recinti ipostili degli egizi fino a

giungere alla Crown Hall di Mies, è facile verificare quanta corrispondenza vi sia tra le architetture e le parole di

Ponti.

Per tutti noi è altresì evidente come l’architettura in ogni epoca debba porsi il non facile obiettivo di un

superamento di molte convenzioni oramai consolidate ed evitare così facili cristallizzazioni dell'ambito

disciplinare. In fondo,è stata proprio questa la principale battaglia culturale combattuta con veemenza da Bruno

Zevi. Questo difficile sforzo verso cui sono protesi da sempre i migliori architetti non può tuttavia trasformarsi in

una sin troppo comoda scorciatoia tendente ad annullare un patrimonio di conquiste formali che dovrebbero,

invece, essere la base da cui partire per poter giungere a formulazioni senz'altro nuove, ma al contempo cariche di

quella sapienza compositiva emanata da chi ci ha preceduto nell’atto del comporre, e dalla quale inevitabilmente

siamo partiti, dal momento che, anche in architettura, niente proviene dal nulla.

Detto ciò, stupisce non poco la posizione assunta da Rem Koolhaas a proposito dell’architettura del XX secolo. In

un suo recente saggio l’architetto olandese, con il cinismo che puntualmente contraddistingue i suoi enunciati,

sostiene addirittura che l’obsolescenza dei modelli architettonici del Novecento produce Junkspace, ovvero

spazio spazzatura: <<Secondo un nuovo Vangelo della bruttezza, c’è già molto più Junkspace in costruzione nel

XXI secolo di quanto ne sia sopravvissuto dal XX… Inventare l’architettura moderna, nel XX secolo, è stato un

errore. Nel XX secolo l’architettura è scomparsa; abbiamo speso il nostro tempo a leggere al microscopio una

nota a piè di pagina sperando che si trasformasse in un romanzo; la nostra preoccupazione per le masse ci ha reso

ciechi all’Architettura della Gente. Il Junkspace sembra un’aberrazione, ma è l’essenza, ciò che conta…>>. La

riflessione dell'autore, come nota Massimo Ilardi, è inchiodata agli anni Novanta del Novecento e da lì non si

muove. Quindi Junkspace non è un libro sul presente, perché si ferma a quella coincidenza tra spazio socialmente

percepito come significativo e superficie dell'intero mondo e che era al centro del primo passaggio della

rivoluzione prodotta dal mercato, ma che oggi non basta per spiegare la complessità dei rapporti che si sono man

mano stabiliti tra spazio e soggettività sociali.

Tra le prese di posizione ideologiche dell’architetto olandese troviamo anche quella relativa alla Bigness, ovvero

all’architettura estrema. Koolhaas sostiene, con una serie di esempi adatti ad avvalorare le sue tesi, che quando un

edificio supera una certa massa critica non può essere controllato da un solo gesto architettonico, e quindi tale

impossibilità annulla e svuota il repertorio classico dell’architettura. In definitiva, l’arte dell’architettura diventa

inutile nella Bigness. L’errore koolhaasiano sta nell’aver dimenticato paradossalmente che proprio perché la

priorità del dato visivo è innegabile, nessun segno che troviamo nel paesaggio urbano può essere definito

insignificante, perché esprime sempre qualcosa dell’uomo. E’ indispensabile, pertanto, considerare sempre il

nostro lavoro di architetti come lavoro sugli insiemi ambientali a tutte le scale dimensionali. Del resto, Vittorio

Gregotti fa notare come <<…una parte importante dell’architettura dei nostri anni si muove nello sforzo di

rappresentare (più o meno consciamente) nel modo più coerente lo stato di presa del potere della globalizzazione.

E ciò può essere fatto ovviamente con diversi livelli di qualità…,esaltandone i principi di omogeneità dei

comportamenti e di delocalizzazione globale (Koolhaas)>>.

Vale la pena, a questo punto, di ricordare gli esordi di Koolhaas, i suoi riferimenti presi in prestito dai “Radical”,

ma spesso interpretati in maniera approssimativa; se il gruppo fiorentino degli anni Settanta sognava l’utopia

silenziosa di un mondo senza oggetti, soprattutto sulla scorta del Situazionismo di Constant e di Debord,

l’architetto olandese sembra rovesciare tutto ciò, prefigurando un mondo in cui contano solo le merci griffate

delle èlite dominanti. A tal proposito, Francois Burkhardt nel suo intervento a X Media Conference del 2002 ha

parlato di Rem Koolhaas come di un abile stratega del consumismo subliminale.

Anche Franco Purini si domanda perché <<…l’unica voce legittimata a parlare della città contemporanea (sia)

Rem Koolhaas, alla cui architettura intenzionale si rivolgono anche in Italia molte scuole, prima fra tutte quella

pescarese. L’architetto olandese accetta per un verso le logiche del mercato teorizzando nello shopping l’unica

autentica azione urbana; per l’altro accenna a potenziali eversioni linguistiche di questo stesso universo del

consumo, eversioni che rimangono comunque ampiamente inespresse>>. E’ altresì evidente, a tal riguardo, come

la qualità architettonica delle opere di Koolhaas, a dispetto delle tante prese di posizione teoriche, non sempre

raggiunga risultati eccellenti. Già dalla stesura di S,M,L,XL (descritto come un romanzo sull’architettura, il libro

combina fotografie, piani, narrativa, vignette, composizioni e pensieri casuali con il lavoro prodotto per l’OMA)

l’architetto olandese si interroga sui fenomeni legati allo sviluppo globale delle società occidentali, e sui

conseguenti effetti che questi finiscono con l’avere sulla condizione urbana del pianeta. Egli stesso si traveste,

quindi, da reporter e scatta dall’automobile una sequenza di fotografie sfocate di un anonimo paesaggio urbano a

Singapore, a cui fa seguire il testo della Città Generica. Una città in cui, a sua detta, è possibile un’unica attività:

quella dello shopping, e il cui ideale è quello della densità nell’isolamento.

Nel suo bel libro, dal tagliente titolo “Contro l'architettura”, Franco La Cecla si chiede il perchè a Rem Koolhaas

venga consentito di mettere le mani su una cosa seria come la città, visto che egli dimostra di più una conoscenza

da aeroporti e jet-set. In fondo, dice l’architetto antropologo, che ne sa lui delle città e di come la gente ci vive e

dà significato ai propri spazi, se per l'archistar le città sono un prodotto? In altri termini, per l’architetto olandese

la forza dell’economia può annientare qualsiasi contenuto architettonico – “business can invade any

architecture”- fino a condizionare qualsiasi scelta abitativa ed in definitiva il destino delle nostre città.

E’ del tutto evidente come tali riflessioni contengano un fondamento di verità, ma è altresì palese che in tale resa

al reale Koolhaas riesce ad annullare in un colpo mortale quella carica utopica, ideale, sulla cui base l’architettura

di ogni epoca ha potuto compiere qualche progresso, sempre contro le costrizioni della realtà e del presente.

Quello che più stupisce è vedere come le posizioni teoriche dell’architetto olandese trovino grande seguito anche

in Italia, soprattutto presso la generazione più giovane di progettisti, sempre più frequentemente protesa verso

modelli figurativi tipici dell’architettura olandese contemporanea. Un’architettura ‘alla moda’ che sembra non

ricercare un proprio ‘modo’ di affrontare e trovare soluzione al problema del progetto architettonico e che, cosa

ancor più grave, non coltiva più alcun atteggiamento di distanza critica dal reale.

COME INTERPRETARE UNA LEZIONE SUL TEMPO

Andrea Carbonara

In un interessante scritto Pierre Alain Croset inquadra la lezione di un architetto come Rafael Moneo

sull’importanza di perseguire un’architettura della “durata”, all’interno di una visione complessiva della realtà

contemporanea, che si fonda sull’impossibilità di interpretare il tempo in riferimento ad un modello di sviluppo

lineare. Introduce, in relazione a ciò, il pensiero formulato dallo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger

sulla necessità di dover accettare, come conseguenza inevitabile della velocità con la quale i cambiamenti e le

novità si susseguono nella realtà attuale, la produzione diffusa di condizioni di anacronismo culturale, di spazi di

non contemporaneità nei quali si vengono a trovare gruppi di individui progressivamente più estesi. Cioè la

rapidità con cui si manifestano le trasformazioni produce scarti, di volta, in volta più ampi, tra coloro che sono

nella posizione opportuna per poter partecipare ed essere coinvolti in esse, ed «una schiera sempre più folta di

ritardatari» (Hans Magnus Enzensberger) che rimane a quelle stesse trasformazioni completamente estranea.

Questa compresenza di strati culturali differentemente ‘sincronizzati’, nei quali la società si articola, rende tanto

più incomprensibile agli occhi di Enzensberger e - sembra suggerire Croset – anche a quelli di Moneo,

quell’ossessiva ricerca del “nuovo” che viene continuamente praticata da molti – non ultimi gli architetti –

nell’ambito del proprio specifico campo di attività. Una ricerca sempre meno giustificabile - nelle sue premesse

quanto nelle finalità - perché tutta volta al soddisfacimento di attese riferibili a “strati” della società molto

limitati; in grado di produrre, dunque, fenomeni di esclusione piuttosto che l’effettivo ed ampio coinvolgimento

della società in un processo di rinnovamento reale e condiviso.

Enzensberger interpreta in questo modo la realtà contemporanea alla luce di una concezione generale secondo la

quale è possibile rappresentare il tempo attraverso un modello matematico detto della “pasta sfoglia”; secondo il

quale quei modi di vita, identificabili di volta in volta come manifestazione più concreta di un “presente ultimo”,

non rappresentano altro che un sottile strato che emerge in superficie trai tanti che sono ad esso compresenti.

Strati, questi ultimi, che divengono espressione di altrettante posizioni di anacronismo culturale solo se si

pretende di identificare quanto di “nuovo” appare e viene prodotto ad un ritmo incessante e sempre più frenetico,

come ciò che è in grado di fornire una rappresentazione - nella realtà distorta e falsante - di una contemporaneità

che, come detto, si presenta molto più complessa.

Pierre Alain Croset sembra trovare in questa prospettiva la possibilità di interpretare alcuni aspetti della strategia

di Rafael Moneo - ma il discorso potrebbe essere allargato ad altre figure del panorama architettonico

internazionale – riferibili a quella predisposizione dell’architetto spagnolo ad includere nel progetto elementi

eterogenei; una predisposizione che si traduce in un sostanziale rifiuto di distinguere, nelle condizioni descritte,

ciò che appartiene definitivamente al passato, e che quindi deve essere consegnato alla storia, da ciò che invece si

presume debba avere cittadinanza all’interno della disciplina perché accompagnato da una specie di ‘marchio’

che ne garantisca della sufficiente modernità.

Certamente l’uso della memoria come strumento, come materiale di progetto, elemento caratterizzante il modo

di operare di un architetto come Moneo – la sua capacità di interpretare il passato per scoprire quanto spazio ci

sia ancora per esso nel presente e nel futuro - trova una sua ragione fondamentale nella necessità di tenere conto

del complesso sistema di forze inerziali e propulsive che interessa un ambito come quello dell’architettura, e nella

volontà di confrontarsi con tale sistema senza chiudersi in questioni legate al linguaggio; di evitare cioè il

perpetuarsi della riproduzione di scarti sempre più ampi rispetto alle «finalità abitative dell’architettura, che si

presentano per necessità come inerziali in quanto incorporano categorie a lentissima trasformazione» (F. Purini).

Ciò che appare evidente, però, è che, se da un lato la prospettiva offerta da Croset fornisce una interpretazione

plausibile dell’orientamento di Moneo, dall’altro, alcune considerazioni fanno ritenere che il modello stratificato

di società sulla quale essa, riprendendo le riflessioni di Enzensberger, si fonda, sia messo in discussione da alcune

evidenze desumibili dalla realtà a noi più prossima, almeno con riferimento al campo più propriamente

architettonico. Bisogna, infatti, osservare che quanto viene prodotto di “nuovo” in architettura - anche e

soprattutto attraverso l’innovazione dei mezzi di produzione e di comunicazione - non solo convive – come

ovvio che sia se si pensa alla produzione artistica nella storia delle nostre civiltà – con quello che viene tenuto in

vita del passato; ma di tale convivenza parallela appare difficile rintracciare le ragioni culturali, sociali etc. che

possono essere messe in relazione all’emergere - in determinati contesti - di un linguaggio del nuovo o, invece in altri - di un linguaggio volto al recupero di elementi riconducibili alla tradizione. Cioè a differenza di quanto

sostiene Enzensberger in rapporto a considerazioni di respiro più generale, in un ambito come quello

dell’architettura, sempre più connesso a quello della moda, la compresenza di elementi di permanenza e di

cambiamento non sembra collegabile ad una articolazione del tessuto sociale in strati rappresentativi – per così

dire - di posizioni culturali più o meno permeabili alle trasformazione. Sembra altresì motivato da un

generalizzato livello di omogeneità culturale all’interno del quale opera, come forza unificante, una

predisposizione ad includere e ad assorbire tutta la produzione architettonica contemporanea con un ‘sentimento’

– per così dire - di sostanziale indifferenza rispetto al segno, qualunque esso sia, che essa può assumere. La

ragione di tale ‘indifferente disponibilità’ probabilmente si esplicita con maggiore evidenza nel paradosso,

continuamente verificabile, secondo cui quanto più l’architettura diviene oggetto dell’interesse mediatico, tanto

più sembra perdere rilevanza nel mondo reale.

Non è il caso di soffermarci sulle ragioni di ciò: fiumi di inchiostro sono stati impiegati per determinare le cause

e profetizzare gli effetti di questo impoverimento del ruolo cui l’architettura - intesa come entità che

materialmente definisce un modo di vivere, utilizzare e percepire lo spazio fisico - sembra destinata, nella società

contemporanea. Non si può però non osservare che anche il tentativo di architetti come Moneo di rileggere in

modo problematico il patrimonio - appartenente ad un passato più o meno lontano - che l’architettura mette a

disposizione, come strumento la cui interpretazione è utile a cogliere temi sostanziali che si ripropongono, anche

se in forme diverse, nella contemporaneità; corre il rischio di essere vanificato di fronte ad una tendenza

fortemente pervasiva a ridurre l’architettura ad una delle tante manifestazioni immediatamente consumabili

attraverso la loro immagine. Come i vestiti, come le acconciature.

Peter Eisenman in un recente articolo su Casabella parla della produzione architettonica contemporanea come

produzione di icone la cui immediata comprensibilità non rimanda che al processo informatico che sta alla base

della loro costruzione. Parla di tali icone come i nuovi duck di venturiana memoria, senza però che l’immagine

rimandi alla funzione alla quale l’edificio (Eisenman riporta l’esempio del chiosco per la vendita degli hot-dog) è

destinato. Icone, in qualche modo, vuote; interessanti solo per la loro capacità di registrare i procedimenti più o

meno originali che stanno alla base della loro forma, ma di «scarso significato e dai limitati riferimenti culturali»

(Peter Eisenman). Ad esse sono affiancabili altre icone, consumabili con altrettanta immediatezza, in grado di

rimandare ad un passato spogliato dei propri contenuti, ridotto a caricatura.

Tuttavia, il segno che tale tendenza stia prevalendo - come accennato - non è rintracciabile tanto nella

caratterizzazione iconica di queste architetture, ma soprattutto nella disponibilità delle persone, degli stessi

architetti, ad accettare senza il minimo problema, che una accanto all’altra possano ‘convivere pacificamente’

opere tra loro diversissime. E che questo possa accadere in ragione del fatto che tanto diverse tra loro esse

appaiono, quanto più simili in realtà sono nella premessa concettuale dalla quale, in definitiva, muovono: quella

secondo cui l’architettura deve limitarsi ad essere la traduzione letterale ed esplicita di un’idea o di un

procedimento; e che tale traduzione debba avvenire nel modo più facile e meno mediato possibile. Si tratta di un

fenomeno simile a quello riprodotto quotidianamente nei palinsesti - dotati di una certa fortuna mediatica - che i

canali televisivi tematici (che trattano di architettura(?) e di design(?)) propongono; nei quali vengono

indifferentemente veicolate immagini di architetture “extra-contemporanee”, insieme ad altre immagini di

consolatorie ambientazioni, prodotto, più o meno simulato, di epoche e scenari passati. Il tutto ridotto, ad opera di

sorridenti conduttori, agli aspetti, dell’una o dell’altra ‘tendenza’, più agevolmente consumabili.

Credo si possa concludere dicendo che la profondità della lezione di architetti come Moneo, ma pur con le

evidenti differenze, di una personalità come Eisenman, tesa giustamente a reclamare una condizione di autonomia

dell’architettura rispetto alle esigenze immediate di consumo della sua immagine, debba inevitabilmente essere

individuata nel tentativo di collegare il fare architettura a contenuti più complessi e stabili rispetto ai quali trovare

il senso del proprio operare. Un operare che certamente rimane inevitabilmente un fare artistico, ma che deve

ammettere la necessità, se vuole conservare la ragione della propria esistenza, di includere trai materiali rispetto

ai quali definire la forma, contenuti più profondi di quelli immediatamente collegabili alla ricerca delle

potenzialità iconiche che l’edificio deve possedere: contenuti, cioè che non andrebbero definiti con troppo

anticipo e con atteggiamento troppo poco critico, perché legati al tema, al luogo e al tempo in riferimento ai quali

il progetto dovrebbe pazientemente ricercare la propria identità formale..

LE CASE DIETRO AGLI ALBERI

Gianluigi Freda

Percorrendo la recente storia della critica d’architettura s’incrociano infinite rivoluzioni, annunciate affinché risaltassero quegli spostamenti di prospettiva, rispetto ai linguaggi, alle tecniche, alla poetica, che disegnano il

tempio di un’architettura imprescindibile, inattaccabile.

È il nostro universo teorico di riferimento in cui vaghiamo disorientati; chi poi, innamorato del proprio istinto di

critico d’avanguardia, ne cerca altri, di riferimenti, ci costringe a rassegnarci anche di fronte a questi ultimi, come

se quasi non potessimo lottare contro le tendenze che ci costruiscono sopra la testa.

A guardare lontano, però, non ci si guarda intorno e la critica ignora una architettura che scorre sottotraccia senza clamori, ma che fa grandi cose: costruisce case, edifici pubblici, città; i luoghi della vita.

Accade in ogni parte del mondo, continuamente.

È accaduto in Israele, con l’opera di un architetto vero: Zvi Melzer la cui storia professionale ed umana

s’incrocia con quella di uno dei più importanti architetti israeliani - e non solo- del novecento, Dov Carmi.

Melzer presto s’innamora del mestiere dell’architetto e giovanissimo, dopo il liceo, viene introdotto nello studio

di Dov Carmi, a Tel Aviv, per imparare l’architettura, nell’esercizio concreto del progetto, prima ancora di dedicarsi agli studi universitari.

Il lungo apprendistato professionale ed umano, accanto a Carmi, gli basterà tanto da indurlo a rinunciare agli studi universitari: il titolo di architetto gli verrà poi riconosciuto per i suoi meriti professionali, per le opere costruite…

Tel Aviv era, negli anni ’30 e ‘40, il cantiere degli ideali architettonici del novecento e degli ideali politici e sociali che sottendevano al nascente Stato d’Israele. Il fervore e lo spirito modernista che pervadeva la città si conciliava sorprendentemente con la laboriosa dignità con cui gli architetti compivano il loro mestiere concorrendo

ad un ideale collettivo. Melzer lavora accanto a Carmi, raccogliendone quella sua raffinata cifra personale, anche

lontana dal diffuso spirito bauhaus della Tel Aviv di quegli anni.

La sua esperienza professionale approda alla formazione dello studio Carmi-Melzer-Carmi, con Dov ed il figlio

Ram. È lo studio che firma decine di progetti a Tel Aviv e non solo, che si occupa di edifici residenziali e di

grandi edifici pubblici, che vince nel 1961, il concorso per il Parlamento della Sierra Leone. Da solo, Melzer, parte per l’Africa con i rotoli dei disegni sotto il braccio per dirigere i lavori che porteranno, in meno di un anno, alla

costruzione del Parlamento a Freetown. Lì, poi, apprenderà la notizia della scomparsa di Dov Carmi, perdendo,

come lui stesso racconta, non solo un maestro ma anche un padre.

Sono piani che non si possono separare, quello umano e quello professionale: la biografia e l’opera sono entrambi elementi indispensabili all’indagine critica. Melzer racconta che, ad ogni nuovo progetto, partiva con Carmi per andare nel mondo a studiare le opere che potevano aiutarli ad affrontare al meglio la progettazione, concentrandosi soprattutto sugli aspetti funzionali. Di ritorno da uno di questi viaggi, Carmi decise che il suo studio

doveva diventare una famiglia, senza capi o patriarchi, probabilmente impressionato dalla infruttuosa tendenza

europea a gerarchizzare le dinamiche, convinto che tale tendenza non potesse che nuocere all’architettura stessa.

Melzer si forma dunque all’insegna di questo spirito, la sua architettura ed il suo atteggiamento progettuale ne restano definitivamente permeati.

L’architettura di Melzer si concentra sulla soluzione del problema, sull’equilibrio della forma e della struttura:

non ci sono verità nascoste, ogni elemento rappresenta se stesso ed esiste in quanto necessario all’obiettivo unico

dell’edificio di funzionare, inseguendo sì un preciso ideale estetico, ma che da questo non si lascia mai incantare.

Il disegno si ferma di fronte all’inconciliabilità con il problema ed ha il coraggio di fare un passo indietro, se necessario.

I temi di cui si fanno carico i suoi progetti sono, dunque, proprio le soluzioni ai quesiti che pone il progetto, al di

là di dogmi e retoriche. Nell’edificio per abitazioni in via Arlozorov, a Tel Aviv, il tema è il rapporto con la strada, la ventilazione dell’edificio per via delle alte temperature ed il modo con cui questo aspetto possa conciliarsi

con la distribuzione interna tra zona giorno e zona notte.

L’edificio è disposto lungo l’asse nord-sud e si compone di due blocchi: uno sul fronte strada che ospita i living

esposto ad ovest, l’altro ad est con la zona notte ed i servizi

I due ambiti insistono a quote diverse con un funzionamento simile ad un duplex, ma la scala che li collega è al

centro dei due blocchi, cosicché sia garantita attraverso questa separazione, una naturale ventilazione

dell’edificio. I volumi che ospitano le diverse funzioni sono collegati tra loro da scale ricavate nei tagli ottenendo

così una ricca articolazione spaziale.

Questo articolato svolgersi dello spazio interno dell’edificio, inoltre, risulta essere una naturale continuazione

del rapporto che l’edificio stesso ha con l’esterno. Questa, infatti, era tra i propositi di Melzer una priorità.

All’edificio si accede attraverso una rampa di scale disposta parallelamente alla strada, lungo il marciapiede, rendendo naturale, a chi cammina lungo quest’ultimo, accedere allo spazio antistante l’edificio, mentre le scale che

disimpegnano gli appartamenti sono disposte con grande naturalezza in continuità con il percorso esterno. Il dislivello guadagnato con la rampa di scale di accesso consente all’architetto di alzare ulteriormente rispetto alla

quota della strada, il fronte dei living che insiste sugli alti e robusti pilastri in cemento faccia a vista, creando uno

spazio fluido che coinvolge dinamicamente lo spazio pubblico e quello privato. La struttura è sempre denunciata

con l’austera essenzialità del cemento faccia a vista, mentre le tompagnature in mattoni alleggeriscono la massività, già scomposta in più parti, dell’intero volume.

Progettato e costruito nel 1959, l’edificio racconta la nuda essenzialità propria della modernità in cui

l’equilibrio delle misure e gli elementi, che fondano il progetto, denunciano una sensibilità formatasi su riferimenti lecorbuseriani misurati sulle geometrie, sullo stendersi lungo tutta la facciata delle finestre a nastro (qui nascoste dagli scuri in legno per proteggere l’interno dal caldo), fino a sembrare riferirsi, nella rampa di scale

d’accesso al piano d’ingresso, a Villa Stein. Il filo poetico che lega Melzer a Le Corbusier lo porta a definire la

ruvida materialità dell’intera struttura, come nella ricerca sulla Unitè di Habitation di non molti anni precedenti.

Qui tutto, però, è riportato ad una dimensione umana: l’edificio riesce a far sfumare il lirismo delle suggestioni

nella concretezza del progetto, nelle risoluzione del rapporto dell’edificio con ciò che lo circonda e con se stesso.

Melzer ha disegnato ogni cosa: ogni dettaglio è stato concepito e seguito con la dedizione di chi ne fa un valore

imprescindibile.

Tornano, dunque, anche i valori della Bauhaus, che permeano l’architettura di tutta Tel Aviv, ma proprio questo

edificio non si allinea agli altri della White City: scompaiono le superfici bianche e la curva dolce, rinunciando

così ad un’aulica omologazione per riferirsi soltanto alla propria poetica ed alle necessità del progetto e raccontando, con grande trasparenza dialettica, un’architettura colta, sapiente e vera.

In cerca di Dov Carmi, a Tel Aviv, ho avuto il privilegio di incontrare l’architetto Melzer. Abbiamo trascorso

insieme un’intera mattina in cui i suoi racconti sull’architettura di Carmi s’intersecavano senza pudori o reticenze

ai sentimenti di una vita trascorsa ad amare l’architettura con gentilezza, essenzialità, umiltà: una lezione per tutti

noi, sommersi dal rumore, dal pressappochismo, dal cinismo vile delle archistar che condizionano l’immaginario

degli architetti più giovani ed inesperti, salvo poi ritrattare qualunque posizione pur di mantener saldo il proprio

piedistallo di vate.

Una lezione contro tutta l’architettura della superficie, la contrarchitettura, la transarchitettura, la nonarchitettura e via andare.

Una lezione, infine, sulla necessità di amare il proprio mestiere: finita la lunga conversazione, l’architetto Melzer mi ha spontaneamente condotto a visitare l’edificio di cui si parla in questo articolo e di cui si sentiva molto

orgoglioso a distanza di cinquant’anni. Sorridendo, lungo il tragitto, mi ha insegnato un proverbio diffuso tra gli

architetti israeliani: “uno dei regali più grandi che Dio può fare agli architetti sono gli alberi, per nascondere i loro

disastri”.

Ho pensato a quanti alberi dovrebbero crescere di questi tempi… poi siamo arrivati davanti alla casa che stavamo cercando e ho scoperto che lì davanti, nel tempo, di alberi non ne sono cresciuti.

Schizzo originale di Zvi Melzer

L’ARCHITETTURA DI PAOLO ZERMANI

METAFISICA DEL PAESAGGIO

Francesco Sorrentino

Lo stato attuale delle nostre città è indicativo di una crisi profonda che segna il declino di un’architettura incapace di

confrontarsi con la realtà che la circonda. La città sembra vivere di frammenti, ultimi avanzi alla rapacità distruttiva del

paesaggio contemporaneo; tra un frammento e l’altro vi sono la dispersione della periferia che oggi è condizione esistenziale, l’alterazione della campagna e del paesaggio rurale, che appaiono come ibridi indistinguibili, tra speculazione edilizia e alienazione del residuo territorio agricolo. Tutto questo processo di sovrascrittura del nulla sull’edificato della memoria procede con una rapidità impressionante, tanto più ora che l’architettura è vista, nella miopia dei nostri politici, come esclusivo strumento economico e non come pratica volta alla ricomposizione di una profonda lacerazione del territorio

destinato all’uomo.

L’architettura, nelle sue varie forme, sembra aver perso ogni attenzione nei confronti del costruito, a favore di una visione che la costringe a determinarsi come prodotto e in quanto tale a seguire le logiche del mercato e della moda.

L’attenzione smodata verso il linguaggio ed i suoi improbabili funambolismi, la concentrazione di tutti gli sforzi compositivi sulla pelle o meglio sull’abito dell’edificio, come mezzo di attrazione commerciale e di marketing architettonico, sono

tutti elementi indicativi della direzione verso cui l’architettura oggi si muove.

All’interno di questo panorama ci sono figure che si muovono controcorrente e l’architetto Paolo Zermani è senz’altro

una di queste.

Attraverso l’osservazione del paesaggio contemporaneo Zermani ci introduce al concetto di distanza, come metro attraverso il quale misurare lo spazio e il tempo della città. Egli intende la distanza come quello spazio fisico e concettuale che

si frappone tra gli elementi significativi del paesaggio e l’uomo. Nelle nostre città lo spazio di interrelazione tra i monumenti è cambiato e di conseguenza anche la percezione che noi stessi abbiamo dello spazio urbano. La dimensione temporale diventa fondamentale per capire l’alterazione percettiva di cui Zermani parla, la velocità degli spostamenti e la stessa

dimensione dinamica urbana portano ad una contrazione dello spazio, il quale conduce, così, su una scala differente i rapporti percettivi tra l’uomo e il paesaggio di cui è parte integrante.

L’architettura di Zermani trova il suo principio, la sua essenza nel ritorno al paesaggio, quale spazio che l’uomo si è dato

per vivere, modificando quello naturale. Tale spazio, in cui è possibile il vivere comune, manifestato in una specifica

forma o societas, è forse l’archetipo più adatto a rappresentare l’architettura. Essa nel ritornare al paesaggio si ricongiunge con il suo significato originario, simbolo dell’abitare, memoria dell’esser-ci dell’uomo sulla terra.

In una tale visione il paesaggio assume un valore assolutizzante, in quanto punto di partenza e di arrivo del progetto, esso assurge a principio essenziale dell’architettura. Si genera, così, una metafisica dell’architettura quale processo attraverso il quale giungere all’identità stessa dell’architettura, sottraendola alla moltiplicazione formale a cui essa si concede.

Il paesaggio, in quanto archetipo, più che predisporsi come forma pre-determinata, rappresenta una possibilità di forma,

una disposizione a rappresentare l’esperienza spaziale Prima, compiuta dall’uomo all’origine dello sviluppo della sua coscienza. A tale metafisica non appartengono categorie formali, non vi è un ipostasi di forme e materie precostituite, ne deriva da ciò che la metodologia operativa di Zermani non può essere accostata al contestualismo, che è un modo di alludere

dell’architettura, attraverso forme e materiali, al paesaggio, piuttosto la sua architettura tende ad essere essa stessa paesaggio.

Il risultato formale, al quale l’attività compositiva deve pur tuttavia giungere, non è dato quindi dalla messa in atto di invarianti compositive prese a prestito dal contesto, ma esso è stretta conseguenza del processo di identificazione con il paesaggio.

La modalità in cui la forma si appropria di tale processo identificativo è essenzialmente quella del percorso: come

l’uomo ha percezione dell’ambiente in cui vive percorrendolo, così l’architettura si riappropria del paesaggio attraverso

un percorso, che nelle architetture di Zermani costituisce la matrice generativa del progetto.

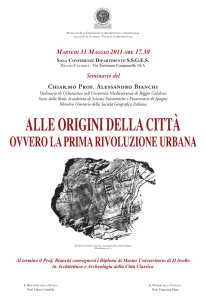

Nel progetto del Municipio di Noceto (figura 1) il percorso è costituito dallo scalone centrale al quale si aggrappano i

volumi che costituiscono gli ambienti dell’edificio. Il processo di organizzazione formale è diretta conseguenza della linearità del percorso, che funge anche da elemento distributivo dell’edificio. Lo scalone centrale segna un asse che congiunge i due estremi costituiti da un lato dall’ingresso, posto in corrispondenza dell’abitato storico di Noceto, e dall’altro

dalla sala civica, posizionata nella direzione che guarda al paesaggio agrario del comune. L’asse che congiunge città (ingresso) e campagna (sala civica) è una metafora della rigorosa organizzazione territoriale delle città emiliane, che vedevano in questo dualismo l’essenza del loro paesaggio. L’edificio tenta un ideale ripristino di tale dualismo, oggi irrimediabilmente compromesso. La finestra della sala civica, posta in asse con lo scalone, apre la vista su un frammento di

campagna, costituito da un edificio rurale porticato, elemento che marca la riconoscibilità del paesaggio agrario

dell’Emilia. Lungi da un nostalgico rimpianto di un passato non più rievocabile, il Municipio di Noceto, nel suo carattere

istituzionale, ci spinge alla riflessione, sulle nostre origini e sul senso profondo dello spazio che noi abitiamo e trasformiamo.

Il progetto della Cappella-Museo della Madonna del Parto (figura 2) a Monterchi si pone come uno spazio dalla duplice

veste sia museale che religiosa. Anche in questa opera l’architettura diventa un percorso attraverso il quale giungere alla

contemplazione del paesaggio e il frammento di paesaggio, al quale Zermani vuole legare l’opera, nasce da un’attenta lettura del contesto in cui l’affresco della Madonna del Parto era originariamente collocato. Piero della Francesca collocò

l’opera sulla parete di fondo dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria di Momentana, che sorgeva in una località

alle pendici della collina di Monterchi, totalmente immersa nella campagna aretina e distante dal centro abitato. A seguito

di un terremoto, che distrusse la cappella nel 1785, l’affresco fu staccato e collocato in una nuova chiesa.

Con il progetto della Cappella-Museo Zermani intende ricollocare l’opera all’interno del paesaggio, ripristinando così

l’ambiente nel quale Piero della Francesca l’aveva pensata. La cappella-museo è composta da quattro spazi che corrispondo a quattro momenti differenti del percorso. Dall’ingresso, che conduce il visitatore da una condizione di luce ad

una di penombra, si accede alla sala di maggiore ampiezza, generando una pausa all’interno del percorso, un momento di

preparazione all’atto contemplativo dell’immagine sacra. L’affresco, visibile sin dall’ingresso, è posto in un’ulteriore spazio, una cella nella quale la luce piove dall’alto ad illuminare l’opera, attraverso una copertura trasparente; ai due lati della cella si intravede la luce proveniente dal quarto ambiente, posto alle spalle della cella, che riconduce il visitatore, attraverso un affaccio sulla campagna toscana, al paesaggio e alla luce.

Con questo progetto Zermani inscena un rito, codificato in una liturgia rigorosa costituita dal percorso. La contemplazione del paesaggio diventa contemplazione della “creatio divinae”, e l’architettura, ricomponendo il senso perduto

dell’opera di Piero della Francesca, lo strumento per l’uomo per perpetuare il suo millenario dialogo con il sacro.

L’architettura di Zermani risponde ad un’estetica per cui l’arte è portatrice di idee e generatrice di conoscenza. Non vi è,

in essa, l’attuale abbandono al puro piacere visivo della forma, non più mezzo attraverso il quale manifestare l’idea e la

visione del mondo, ma essa stessa oggetto della propria indagine. L’architettura di Zermani rimanda sempre ad un altrove, il paesaggio, come luogo dell’abitare e come destino del costruire.

1. Cappella-Museo della Madonna del Parto

2. Municipio di Noceto

GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI: SILVIO D’ASCIA E LA STAZIONE DI MONTESANTO

A NAPOLI

Francesca Buonincontri

All'interno di una immagine dell'architettura complessa e contraddittoria, ma comunque in evoluzione, nella

seconda metà degli anni Novanta comincia ad operare una nuova generazione di architetti identificata come

“generazione Erasmus” in quanto parte della loro formazione e della loro esperienza professionale è avvenuta

all'estero.

Questi giovani architetti hanno assistito direttamente alla nascita del decostruttivismo e alle straordinarie

architetture di Gehry, Nouvel, Libeskind, Hadid, Koolhaas, Eisenman, Fuksas. Tutte architetture disegnate

integralmente al computer, con cui è possibile superare le forme legate agli schemi dello spazio cartesiano e

trasformare i plastici di studio del progetto in formule matematiche. Hanno imparato, dall'inizio dei loro studi, ad

utilizzare il digitale che permette di rappresentare con rapidità un’idea architettonica e di visualizzarla come se

già esistesse nel mondo reale, costruendo, grazie ai modelli informatici, il progetto in parallelo tra interno ed

esterno e trasformandolo continuamente. Utilizzano il computer non solo per sviluppare un’idea già nata nella

mente del progettista ma anche per generare idee nuove, consapevoli però del pericolo di essere coinvolti nella

‘ubriacatura digitale’.

Gli architetti di questa generazione si servono con facilità delle nuove reti di comunicazione interagendo a

distanza, moltiplicando all’infinito le modalità di interazione tra individui, riuscendo a superare il limite fisico

dello spazio. Trasferendo le esperienze in una dimensione astratta e virtuale sanno però che possono correre il

rischio, come teorizza il filosofo e architetto delle nuove tecnologie, Paul Virilio, della perdita di realtà, « nel

senso che l'impatto delle nuove tecnologie e della realtà virtuale potrebbero assumere un'importanza tale da farci

perdere i nostri punti di riferimento nello spazio reale», sanno di vivere un tempo che non ha equivalenti nel

passato, "un tempo mondiale" che è diverso dal tempo fino ad oggi vissuto, che è stato un tempo locale, di un

paese, di una regione.« La storia di domani, la storia che oggi comincia, si fa in un tempo unico, il tempo

mondiale, il tempo dell'immediatezza, quello che si chiama live, ‘tempo reale’.

Questo comporta un trauma...il tempo reale, il tempo mondiale ha il sopravvento sullo spazio reale, sullo spazio

tempo locale, sullo spazio-tempo della storia...La situazione presente finirà, o meglio già sta finendo nel caos,

nell'inquinamento dell'informazione, nella mancanza di controllo, nella deregulation ....L'uomo non sa più dov'è.

Il vicino e il lontano si confondono.... Oggi, dinanzi all’affermazione delle nuove tecnologie, si rischia di perdere

la realtà, di precipitare nel disordine, di arrivare a uno sdoppiamento dell’identità del reale.»

Dopo l'abbattimento delle Twin Towers, l'11 settembre del 2001, questi architetti sembrano meno coinvolti dalla

passione per l’high tech, aumenta in loro la voglia di lavorare con mezzi più semplici, cominciano a nutrire seri

dubbi sul modello globalizzante proposto dallo Star System consolidatosi negli anni Novanta. Nasce un nuovo

interesse per le correnti eco-costruttive, di utilizzo consapevole di una sostenibilità ecologica.

Si incomincia a ricapire il valore etico dell'architettura, in un'intervista Silvio D'Ascia scrive che : « non si puo'

pensare che fare architettura, ieri come oggi e domani e ancor più di fronte ai rischi di una deriva nel virtuale e

nello star system, non sia un atto etico di primaria importanza e di responsabilità enorme, che coinvolge spesso

un gran numero di persone e di generazioni nello spazio e nel tempo. »

La generazione di questi giovani architetti è abituata alla commistione dei linguaggi avendo vissuto in un più

aperto clima culturale, favorito da Internet, dai voli a basso costo, dalla diffusione di riviste internazionali di

architettura. Hanno letto i filosofi Derrida, Virilio, Deleuze e Guattari, il guru dell' informatica Negroponte,

l'antropologo Augé, ma conoscono anche Loos, Le Corbusier, Tafuri, Zevi, Purini. Sanno che « operando in un

contesto storico e culturale è necessaria la presa di coscienza dell’importanza dell’esistente, come materiale

strutturale e non come semplice sfondo, all’interno del processo di progettazione. »

Queste conoscenze e consapevolezze guidano, a mio parere, Silvio D'Ascia nel progetto di riammodernamento e

completamento della ottocentesca stazione di Montesanto a Napoli. Il progetto della trasformazione e

rifunzionalizzazione dell'intera struttura in Polo di Scambio

polifunzionale a scala urbana, regionale e

territoriale risponde anche al ruolo che D’Ascia affida alle stazioni, una volta definite come non luoghi, oggi

trasformate in spazi pubblici polifunzionali, sempre aperti al quartiere, espressioni evidenti della trasformazione

della città europea del XXI secolo.(5) La stazione è progettata come « luogo nel quale si reinventa la città

moderna, in quanto luogo d’interazione e d’incrocio di grandi folle e di tutti i trasporti meccanizzati del nostro

secolo: treni, linee regionali, metropolitana, funicolare, bus, tram, automobili, taxi».

L’integrazione tra antico e moderno è favorita dall’uso del vetro e dalla valorizzazione della preesistenza storico.

D'Ascia recupera infatti, con un fedele restauro stilistico, il portico centrale con il loggiato superiore in ghisa, e i

due torrini laterali in tufo, elementi caratterizzanti la valenza storica ed estetica dell'edificio, demolisce le

strutture aggiunte nel XX secolo, interviene con opere di consolidamento statico ed infine aggiunge «elementi

architettonici peculiari che ne rendono evidente e riconoscibile la loro identità contemporanea in continuità

storica e tipo-morfologica con il modello della stazione ottocentesca, rinnovato dall'esigenza funzionale

dell'intermodalità, dall'integrazione polifunzionale di servizi urbani e dalla innovazione tecnologica».

Integra funzionalmente e fisicamente le due stazioni di Sepsa e funicolare, precedentemente separate, ottimizza i

sistemi degli ingressi e dei flussi interni con scale, scale mobili, ascensori, scale di sicurezza e con un'ampia hall

vetrata, ottenuta ripetendo tre volte la restaurata loggia liberty, terrazza su piazza Montesanto.

Risolve il problema della mancanza di luce, propria delle stazioni delle metropolitane urbane, utilizzando la

copertura vetrata per portare la luce naturale fino ai percorsi sotterranei.

Un grande tetto piano di vetro, tenuto sospeso da una struttura di acciaio reticolare, ricopre quattro piattaforme

per i treni. Sospeso tra i due torrini, un volume ponte, rivestito in acciaio e chiuso da cristallo, è un vasto open

space aperto verso la piazza e, dalla parte opposta, verso la copertura trasparente della stazione. La copertura

della hall e del fascio dei binari è ottenuta con pannelli in vetro e metallo dotati di cellule fotovoltaiche, il

progetto propone la luce, la vegetazione, la natura e l’uso dell’energia solare come fonte di energia alternativa.

Nella hall di accesso sono raggruppati i servizi legati alle ferrovie Cumana e Circumflegrea e alla funicolare e

una serie di negozi utili anche alla vita del quartiere perchè, spiega il progettista, « i nodi di scambio oggi vanno

intesi come luoghi di una nuova urbanità....Abbiamo ripensato l’antica stazione non solo come nodo

d’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto, ma anche come luogo di vita che riesca a risanare lo stato

di degrado del quartiere e faccia da catalizzatore di un possibile sviluppo.» L’impianto della funicolare è stato

collegato con il sistema ferroviario attraverso l’allungamento della corsa delle carrozze della funicolare verso

valle; il nuovo volume esterno, in struttura d'acciaio schermato da lamelle di vetro autopulente che ripropongono

il ritmo orizzontale imposto dal bugnato del torrino settentrionale, segue la risalita del fianco nord delle mura

vicereali verso la collina del Vomero.

Il progetto ripropone «i temi storici dell'immagine urbana della Stazione Porta della Città, della Halle, come

spazio aperto pubblico coperto da una grande struttura vetrata, e dei binari come presenza formale qualificante lo

spazio semi-interno della stazione, alla luce della necessità di interconnessione tra le diverse modalità di

trasporto, della polifunzionalità necessaria ed implicita nell'idea stessa di polo di scambio, delle nuove tecnologie

costruttive e dei moderni materiali » la riqualificazione della stazione, diventa funzionale anche alla

riqualificazione urbana di Montesanto con l'edificio che diventa testa di ponte per un potenziale dispositivo

culturale della soprastante collina del Vomero che comprende i complessi di Trinità delle Monache, Certosa di

San Martino e Castel Sant'Elmo.

LE CORBUSIER: IDEA E PROGETTO DELL’ABITARE.

Daniela Conte

Nel corso degli anni sono diventato un cittadino del mondo.Ho viaggiato attraverso i continenti.

Ma non ho che un legame profondo: il Mediterraneo.

Io mi sento mediterraneo, profondamente. Mediterraneo, regno di forme e di luce.

Nelle significative parole citate è nascosto lo spirito dei progetti di abitazioni di uno dei maestri dell’architettura

del secolo scoro: Le Corbusier.

Agli inizi della sua carriera, negli anni ’20, Le Corbusier pone il problema della casa come quello di «una

macchina da abitare», un problema cui tenta di dare una risposta con i mezzi a disposizione della sua epoca. Egli

vuole definire uno standard costruttivo che sia il prodotto del nuovo spirito scientifico industriale moderno, e

definisce una teoria fondata su cinque punti di una nuova architettura: i pilotis, la pianta libera, la facciata libera,

la finestra in lunghezza, il tetto giardino.

In realtà, l’obiettivo principale dei cinque punti non è solo quello di risolvere un problema strutturale e pratico,

ma è soprattutto quello di isolare gli elementi strutturali dell’architettura per ridurli a forme geometriche pure ed

essenziali, così da elevarli al grado di ‘struttura ideale’.

Nell’utilizzo che Le Corbusier fa dei pilotis in alcuni dei suoi primi progetti come in Maison La Roche, non c’è

alcuna ragione pratica bensì una finalità teorica e simbolica, quella di evidenziare il pilastro e la sua natura

strutturale nel modo più semplice ed esplicito. Anche gli altri quattro punti rivelano il desiderio di isolare e di

astrarre gli elementi strutturali dell’architettura ed evidenziarne il carattere ideale: la pianta libera consente libertà

di organizzazione spaziale interna, la facciata libera e la finestra a nastro, rispondono alla funzione simbolica ed

estetica di evidenziare l’indipendenza della struttura rispetto ai muri, la rampa è l’elemento cristallizzato in forma

ideale pura intorno alla quale è possibile articolare una promenade d’architecture.

Le prime ville di Le Corbusier sono l’espressione più compiuta di questa nuova architettura moderna, del

pensiero illuminista e progressista fiducioso delle capacità della tecnologia e della scienza, ma sono anche il

frutto della formazione intrisa d'idealismo filosofico di un’artista colto, che vuole realizzare “macchine per fare in

modo che gli occhi vedano”. (P.V. Turner)

Nella villa Savoye a Poissy la struttura puntuale dei pilotis sostiene un parallelepipedo bianco compatto

all’interno del quale intorno alla rampa si articolano una successione di imprevedibili accadimenti pensati per far

guardare un determinato scorcio paesaggistico; nella piccola casa sul lago Lemano a Ginevra un’intera facciata di

undici metri diventa la finestra continua della casa e il paesaggio esterno s'inscrive come orizzonte all’interno del

taglio orizzontale nel muro; nell’attico Beistégui sugli Champs-Elysées la vista di Parigi è possibile solo

attraverso un periscopio, elemento surrealista che media il rapporto tra l’abitazione e la città, e, giunti sul tetto

nella «camera a cielo aperto», i parapetti e le aperture sono studiate in maniera tale da incorniciare solo alcuni

episodi significativi della città, la Torre Eiffel o la sommità dell’Arco di trionfo, che isolati dalla loro realtà

contingente diventano «oggetti a reazione poetica». (M. Tafuri)

La finestra in lunghezza introduce nella casa il paesaggio così com'è, imponendo i suoi tempi e i suoi ritmi,

seguendo un principio di oggettività caro al movimento moderno e al purismo, quindi svela il trascorrere del

tempo durante l’arco della giornata e porta all’interno, insieme al paesaggio, anche la luce. La casa è un

trasformatore d'intensità luminose e grandezze spaziali tra l’ambiente intimo interno e quello pubblico esterno. La

luce è ovunque, le pareti fungono da riflettori della luce ed ogni oggetto è svelato nella sua concretezza perdendo

quell’alone di mistero che le cose hanno quando sono avvolte nella penombra. Si perde il carattere d'intimità ed

esclusività che deriva dalla tradizionale finestra verticale e dalla sua specificità antropomorfa.

Al IV Congresso CIAM di Atene Le Corbusier afferma che le città in cui si può ritrovare la gioia della vita, sono

quelle in cui nel verde degli alberi e l’azzurro del cielo s'insediano le moderne costruzioni di acciaio e cemento.

Infatti, Le Corbusier nel tetto giardino delle sue ville, dove non c'è alcuna necessità pratica, gioca con forme

curve e articolate sulle quali la luce modula ricchi effetti chiaroscurali, esprimendo tutta la sua sensibilità di

pittore e scultore. Qui il colore diventa protagonista assoluto: in contrapposizione alle monocromatiche bianche

facciate esterne, espressione di una rigida operazione morale, risplendono vibranti interni policromi in cui il

colore assorbe diversamente la luce, rendendola ora più intensa e accecante, ora più fredda, ora calda e diffusa.

Questa sensibilità deriva a Le Corbusier dal suo sentirsi profondamente mediterraneo: dagli anni ’30 agli anni ’40

egli realizza una serie di residenze locali con le quali esplora materiali, caratteristiche climatiche, tipologiche e

costruttive della regione in cui opera, il Mediterraneo.

Il desiderio di confrontarsi con i valori locali non gli fa abbandonare le regole e i risultati perseguiti negli anni

precedenti, ma gli consente di combinare e comporre regole universali e necessità locali.

Nella villa Le Sextant a La Palmare-Les Mathes, in Francia (1935) Le Corbusier affronta un incarico con un

budget molto ridotto, tanto che non può eseguire sopralluoghi, non può trasportare materiali da Parigi, non può

assumere personale specializzato. Eppure risponde perfettamente alle richieste del committente di possedere una

casa per le vacanze che duri nel tempo. Mentre in altre abitazioni di questo periodo, come la villa Melene de

Mandrot a Toulon, combina la pietra tradizionale locale per le strutture portanti verticali con il cemento armato

per le coperture orizzontali, qui, si trova costretto a utilizzare esclusivamente materiali locali la cui lavorazione

sia nota al costruttore. Così associa un'organizzazione funzionale e spaziale moderna a modelli e tecniche

tradizionali locali. L’impianto della villa attinge a un prototipo del mediterraneo: la stoa. Gli spazi sono articolati

in sequenza lineare come nelle case contadine, rinunciando ai percorsi tortuosi della promenade, e il blocco

rettangolare contenente l’alloggio si apre da un lato su una veranda che funge da loggia e che con la sua

profondità, assicura l’ombra e la ventilazione necessarie per controllare la qualità del microclima della casa. La

casa è realizzata interamente con pietra locale e legno secondo la tradizione vernacolare mediterranea. La pietra è

usata per le pareti, il legno è utilizzato per le opere di rifinitura e per costruire un tetto a doppia falda inclinato

verso il centro che distingue i due ambiti, quello dell’alloggio e quello della veranda. Sulla veranda si apre una

parete vetrata continua policroma e trasparente, mentre nella facciata principale il muro compatto in pietra è

forato da piccole aperture strombate lungo lo spessore murario per filtrare una luce troppo forte.

Quando lavora in India Le Corbusier tenta di applicare i principi dell’architettura moderna entro i vincoli

regionali, climatici, tradizionali e culturali di un paese tropicale.

Villa Shodan ad Ahmedabad (1954-57) ha una pianta che ricorda quella di Villa Savoye, sia nell’impianto

compatto quadrato, sia nell’articolazione degli spazi intorno alla rampa, e nell’indipendenza della distribuzione

interna dal sistema portante, ma recupera alcuni elementi tipici locali derivanti dalle condizioni climatiche del

luogo. La struttura è in calcestruzzo a vista gettato in casseforme di legno per le parti verticali e in casseforme di

lamiere per i soffitti, trattati con colori diversi e accesi. Questa struttura combina la sua semplicità con un'enorme

plasticità, dovuta non solo a forma e dimensioni degli ambienti, ma soprattutto alle ombre generate sulle facciate

dai frangisole e dal tetto parasole. Sebbene l’idea del frangisole nasca in Francia per il condominio Molitor a

Parigi, nel cui attico Le Corbusier vive e lavora per parecchi anni della sua vita, in India il tetto parasole e il

frangisole sono un omaggio allo spirito del paese e cercano di dare una soluzione ai vincoli climatici. Le aperture

hanno bisogno di una schermatura che protegga gli ambienti interni dal forte irraggiamento solare, quindi si

utilizza il brise-soleil, che conserva il calore d’inverno e filtra i raggi solari d’estate. Così, partendo dalla

necessità di produrre l’ombra, Le Corbusier estende il concetto di brise-soleil dalla finestra all’intera facciata e ne

decide l’orientamento in relazione al corso del sole e alla latitudine del luogo nel quale costruisce.

Col trascorrere degli anni Le Corbusier da spirito anarchico, stabilisce con la realtà un rapporto a distanza e

l’unico legame con la realtà è il racconto poetico della propria solitudine svelato nella sua arte. Dal 1945 in poi

nelle sue opere Le Corbusier denuncia palesemente questa contraddizione interiore, iniziando un discorso

autobiografico che attraversa tutti i suoi progetti più importanti.

Nell'Unitè d’habitation di Marsiglia (1945), realizza l’ideale di casa collettiva autosufficiente, applicando a

grande scala gli studi iniziati con la casa Citrohan e sperimentati nelle ville isolate, nell'immeuble-ville, nei piani

urbanistici. L’unitè è realizzata rispettando perfettamente i cinque punti della nuova architettura e, piante

prospetti e sezioni, sono studiati in base ai tracciati regolatori e al Modulor.

L’Unitè ospita 337 appartamenti distinti in ventitré tipologie diverse, ai quali si accede da corridoi definiti come

vere e proprie ‘strade interne’. Le cellule sono costituite da alloggi duplex, dotati di loggia frangisole, spazio a

sua volta agibile, che protegge la casa dall'intensa luce mediterranea.

Anche nell’Unitè come nelle sue opere precedenti, Le Corbusier attinge le soluzioni progettuali dal proprio

bagaglio culturale grazie alla sua acuta capacità di reinterpretare e riutilizzare le proprie conoscenze. I precedenti

sono la capanna su palafitte dei primi insediamenti svizzeri e l’acquedotto romano che attraversa il paesaggio, la

cantina dove riporre le bottiglie, il ponte dei transatlantici per il tetto. «Vivere un edificio è come abitare un

piroscafo» è la metafora dell’Unitè, la metafora della vita umana che si esprime in una composizione di oggetti a

reazione poetica: la palafitta, la grossa scala antincendio, la gabbia colorata, il ponte, il tetto con le sue sculture,

sono tutti oggetti desunti da realtà differenti, che, associati, suscitano riflessioni e forti emozioni. (A. Tzonis)

D’altra parte l’Unitè è costruita subito dopo il conflitto mondiale e non può che esprimere la disillusione, la

solitudine e l’angoscia della vita quotidiana.

Essa esprime l’obiettivo irraggiungibile di vivere l’intero paesaggio urbano e naturale: nella parete occidentale

cieca, che sembra tagliare un organismo vivo, nei corridoi interni che aspirano a essere strade urbane, nel

passaggio al piano terra su pilotis che simula il comportamento di un'infrastruttura urbana, e nelle forme scultoree

e surrealistiche del tetto, che esprimono la frammentarietà e la disomogeneità dello spazio.

L’unitè d’habitation è un gigantesco frammento di un'idea di città che esiste soltanto nella memoria del suo

artefice, il quale, alla fine della sua ricca esperienza artistica, si sente libero di esprimere un proprio linguaggio

architettonico che ritorna alle origini, un linguaggio autoriflessivo sul proprio ruolo all’interno della società

moderna, un linguaggio che comunica uno stato di malessere, di emarginazione dalla realtà metropolitana nella

quale l’artista in principio sperava di potersi integrare.

VIRUS E DELIRI

L’architettura tra Derrida e Koolhaas

Alberto Cuomo

Antiarchitettura e demolizione è il titolo del volume di Nikos Salingaros, tradotto di recente, subito divenuto, se

non la bibbia, un vademecum per gli antidecostruzionisti nostrani, i quali hanno ospitato lo studioso nelle diverse

facoltà di architettura italiane. Salingaros è un matematico, ed insegna questa disciplina nell’Università del Texas di San Antonio. Egli è pero stato anche collaboratore di Christopher Alexander, e questa esperienza lo ha

condotto a ricoprire incarichi di docenza nelle discipline urbanistiche in giro per il mondo, a Deft, in Olanda, o

nel Messico, o negli stessi States. La tesi singolare di Salingaros si articola intorno all’opinione che il cosiddetto

decostruttivismo architettonico, con l’uso dell’elettronica nella progettazione di edifici e luoghi urbani, sia in

continuità con il modernismo, essendo entrambi i movimenti rivolti a distruggere i sistemi connettivi storici propri alla città e, quindi, le stesse relazioni tra gli uomini, dal momento che tali sistemi, e la relazionalità da cui sono sottesi, sarebbero propri all’umano. Chi ha memoria delle proposte urbanistiche di Alexander ricorda come

esse si fondassero appunto sulle complesse connessioni tra le diverse funzioni urbane interpretate attraverso la

matematica combinatoria ed informatica. Paradossalmente, dopo aver egli stesso introdotto l’uso dell’elaboratore

nel gioco delle infinite combinazioni relazionali proprie all’urbano, Salingaros ne denuncia l’utilizzazione proposta dai decostruttivisti rivolta a polverizzare, ed in definitiva a distruggere, la forma dell’architettura, quella

della città e la vita sociale che vi si svolge. Nel contrastare la nuova architettura elettronica egli demolisce altresì

lo stesso fondamento culturale, o, meglio, l’assenza di fondamento culturale negli architetti che la propongono,

accusati di non conoscere neppure i dispositivi che utilizzano, la logica ed il senso dell’aritmetica modulare e dei

“frattali”, di cui essi dicono o tentano di fare uso, sì che sarebbe proprio la loro ignoranza a determinare applicazioni errate nel campo della (de)formalizzazione architettonica colpevoli della fine dell’architettura e della città.

In proposito lo stesso Salingaros non esita a tacciare se stesso di ignoranza, riferendosi alla filosofia, che non

comprende, particolarmente quella dei presunti ispiratori della decostruzione, Foucault, Derrida, Baudrillard, Deleuze, impropriamente assimilati in un’unica corrente, nella confessione, non solo di non averne conoscenza,

quanto di non volerne avere, o meglio, di non voler «perdere tempo» con le loro inutili astruserie. Tra gli architetti afferma di privilegiare Ungers, il quale a propria volta ricambia con il suo giudizio positivo sul new urbanism, ovvero la progettazione di nuove strutture urbane secondo criteri storici, dall’uso delle tipologie tradizionali ai parametri quantitativi riguardanti il numero di abitanti, le proporzioni degli standards, le distanze tra gli interventi ecc. Qualche divisione tra i due insorge a proposito dei grattacieli i quali, del tutto bocciati da Salingeros, sono accettati dall’architetto tedesco, che pure ne ha progettato qualcuno, qualora non eccedano misure tali

da richiedere contorsioni impiantistiche. Nella ammessa scarsa conoscenza di Derrida, verificando l’affezione

verso il suo pensiero da parte dei progettisti che maggiormente sono rivolti alla demolizione della forma e con

essa a quella della città, ritenendo forse di esprimere un giudizio negativo sul filosofo, reo di aver instillato

nell’architettura il germe della malattia, egli attribuisce agli architetti decostruttivisti un «virus-derrida», una infezione virale cioè interna al loro fare che, come è per i morbi contratti attraverso le ultime generazioni di virus,

appare essere mortale: l’architettura sarebbe finita o starebbe per finire a causa del virus letale «derrida». Salingaros finge di non sapere, o forse veramente non sa, che, utilizzando tale definizione, egli incontra proprio il

pensiero di Derrida, il quale denomina se stesso un virus e la decostruzione una attività destabilizzante di natura

virale. Nella metafora morbosa infatti, il filosofo assimila sia lo scompenso informatico che quello immunitario,

determinati dai virus, ad una necessaria destabilizzazione la quale, provocando l’alterazione dei sistemi comunicativi, dello stabilito ordine dell’universo informatizzato e di quello biologico, aspira a costruire nuovi sistemi

convenzionali, a rifondare il senso delle definizioni e delle cose, come è in fondo per la reintegrazione della

struttura fisiologica attraverso i vaccini. Ed è per questo motivo che, superando l’aspetto «contemplativo» della

riflessione filosofica in Heidegger, nella medesima accusa mossa da Annah Harendt, egli ne riprende

l’attenzione al linguaggio riportato, invece che al risalimento ermeneutico verso l’essere, allo scavo verso il nucleo logico, eidetico, del prodursi dei significati nella coscienza cui Husserl si dedica, sì che, riconoscendo il

nocciolo da cui si promana il senso in quel luogo primo di animalità ed umanità insieme, di fusione e distinzione,

la Khora, in quello in cui il primo gesto della scrittura si fa traccia insieme del soggetto e dell’altro, egli intende

la decostruzione in una dimensione politica, modo di interrogare le definizioni, i sistemi convenzionali del signi-

ficato, per ritrovare la mancanza originaria comune (il noi husserliano), il centro vuoto da cui si diparte ogni organizzazione umana. E’ da questo aspetto ‘politico’ che muove allora anche l’attenzione di Derrida verso

l’attività costruttiva, cui offrire la propria «incompetenza» quale possibile apertura all’architettura che antecede

ogni architettonica. Se Salingaros invece che professarsi ignorante rispetto alla decostruzione si fosse inoltrato

nel suo metodo, nei suoi procedimenti, forse avrebbe scoperto il tratto contradditorio, per niente decostruzionista, degli architetti, Tschumi, Eisenmann, Libeskind, che pure si ispirano a Derrida, verso i quali questi si rivolge

spesso interrogativamente, chiedendo ragione della loro affermata «presenza dell’assenza», del loro Dio assente.

La lettura dei testi di Derrida sull’architettura, pure pubblicati recentemente a cura di Francesco Vitale, lascia

emergere infatti la continua volontà di riportare gli architetti “decostruttivisti”, cui pure dedica la propria riflessione, al primo incontro, ad un territorio iniziale cioè in cui il “decostruttivismo architettonico” non si è ancora

determinato come nuovo sistema, occlusivo del senso e dell’abitare, fondato oltretutto, ancora sulla linea della

metafisica, su una affermata originaria assenza, su un presupposto Nulla. Certo l’umanesimo salingarosiano non

troverebbe riscontro nel pensiero virale, e si direbbe animale, di Derrida, e tuttavia la professata ignoranza del

metodo e della filosofia decostruzionista non sembra centrare il giudizio critico sul decostruttivismo degli architetti, semplicemente negato a partire da un punto di vista solo apparentemente diverso, potendosi rilevare in entrambe le proposte circa l’architettura e la città un atteggiamento ideologico, metafisico, in definitiva comune,

fondato, nel caso di Salingaros, sulla centralità dell’uomo, dell’ente, e, nel caso dei decostruttivisti, sulla centralità del ni-ente. Del resto, a voler inoltrare la critica all’architettura decostruttivista sin verso Derrida, verrebbe

semmai da chiedere se il virus decostruzionista sia veramente tale, se cioè esso mini veramente la costituzione

del Soggetto, o non sia ancora un suo strumento. Se esso rompa i sistemi di potere o non sia invece l’arma di un

più occulto e terreo potere, come mostrano gli esiti fascisti di tutte le rivoluzioni che si proclamino permanenti.

Se il gioco dello scombinamento e della ricombinazione dei pezzi che la sua affezione produce non sia piuttosto

quello di un superprogetto che tende a prevedere ogni cosa, il caso stesso, da parte di un supersoggetto, un soggetto “eletto” posto oltre i sistemi con cui giocare.

E’ noto come alcuni virus, attaccando il sistema nervoso centrale provochino deliri. Ed a leggere Delirious New

York di Koolhaas, sembra che il gigantismo oltreurbano della città sia stato prodotto proprio da una affezione virale che con la malattia avrebbe generato anche nuova vita. Giornalista, Koolhas sembra offrirci un resoconto

della crescita di New York, tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento, secondo la scrittura tipica di quotidiani e Magazine, attraverso storie singolari, aneddoti, pettegolezzi persino, particolari, che, quali pezzi di un

puzzle, finiscono per comporre un quadro in cui è restituita, più che la realtà della città, il suo lato oscuro, quello

della scalata verso il cielo del cosiddetto manhattanismo, che non rende le ragioni del suo sviluppo, determinatosi, secondo il cronista postumo, da una visione delirante, una nascosta utopia, il cui manifesto viene ricostruito

retroattivamente. Scritto oltre trent’anni or sono il testo di Koolhaas ebbe immediato successo. E non poteva essere altrimenti, data la scrittura accattivante ed aggressiva insieme, in cui il fluido eloquio lascia intravedere una

intenzione teorica mai espressa, interrotta, con la rottura degli schemi consolidati dell’analisi urbana, tale da invogliare curiosità ed attenzione verso una tesi lasciata sempre sospesa e mai detta. Un testo che, a dispetto del

giudizio di Marco Biraghi, è solo un testo di piacere, un testo sterile, celibe, esaurito in se stesso, nelle immagini

che propone, affascinanti, certo, ma inutili alla ricostruzione della storia e delle stesse intenzioni poeticoculturali, che diedero vita alla città. Un testo d’evasione, da leggere (come feci) su una spiaggia di periferia, tra

un sonnellino ed una cocacola, con nelle orecchie il vociare della folla, il battere delle palline sui tamburelli o

dei piedi e delle mani sul pallone, il grido del venditore di cocco ed il sorriso di un vucunprà che ti distoglie dalla

lettura per proporti la sua povera e colorata merce. Un testo, come è per tutti i testi giornalistici, del tutto privo di

scientificità, del tutto singolare, destinato alla quotidianità, alla cronaca, privo della possibilità di assurgere alla

letteratura, e rivolto ad ingiallire, come il corsivo di un quotidiano conservato in un libro, nella memoria, per essere forse ripreso, come talvolta si fa con un giornale dimenticato in uno scaffale, ed essere riletto, ma subito

cancellato con un sorriso. Dopo questo scritto Koolhaas naturalmente ha scritto altri testi, essi pure privi di vocazioni teoriche o letterarie. S,M,L,XL è il successivo volume nel quale, occultando la volontà agiografica,

l’architetto olandese presenta i proprio progetti, secondo le diverse taglie, quasi ad offrirli ad un possibile

shopping. Seguiranno quindi testi in riviste e libri, quali Bigness, La città generica, Junkspace, tutti apparentemente rivolti a definire una possibile teoria dell’urbano e tutti invece risolti in una scrittura non lineare, brillante,

graffiante anzi, provocatoria, principalmente intesa ad offrire valore ai gracili progetti redatti nel tempo i quali,

sostenuti dal continuo battage di trovate editoriali, pubblicitarie e grafiche, finiscono per accreditare Koolhaas

internazionale archistar, cui giunge alfine il sospirato premio Pritzker. Gabriella Lo Ricco e Silvia Micheli, alle

quali si deve il conio del termine archistar, mettono in luce, nel loro volume Lo spettacolo dell’architettura, come nei suoi scritti e nel suo propagandarsi, l’architetto, se retroattivamente conduce la storia alla cronaca, tenda

all’inverso ad offrire il proprio presente, l’immedesimarsi dei propri progetti nel presente, quello transeunte del

mercato e della moda, allo spessore della storia. L’uso di foto in bianco e nero, il suo posare con personaggi con-

segnati alla fama globale, il tono encomiastico verso i propri prodotti, aspirano cioè a determinare a sé ed ai lavori elaborati dall’OMA, lo studio fondato con Elia Zenghelis, una distanza dal presente in cui sono immersi, secondo una sorta di presbiopia del tempo, di spostamento di là dell’odierno, pure esibito, in un’aura storicizzante,

che corrisponde, sul piano spaziale, alla vocazione dei progetti di attuare possibili dislocazioni rispetto all’ordine

urbano o, anche, al disordine suburbano e metropolitano in cui si inseriscono. E’, come è palese, il gioco del

marketing, l’offerta di prodotti che, fingendo di proporre in immagini insolite un futuro, ammiccano di fatto a

determinare solo la moda presente, fondandola comunque su consolatori e rassicuranti riferimenti a modelli del

passato. Oltre le discutibili realizzazioni dell’architetto infatti, a leggere gli scritti di accompagnamento ai progetti ed i suoi sapienti disegni appare facile riscontrare il tono profetico, un glamour avveniristico, ed insieme il

ricorso, con annotazioni banalmente quotidiane, a forme trascorse, in un mix tipico della moda e delle strategie

di mercato. E’ noto come il fare di Koolhaas affondi le radici nelle esperienze dell’architettura “radicale” degli

anni sessanta, ovvero nell’arte new dada successiva alla pop art. Andy Warhol, con le sue performances tra moda e cultura, appare quindi essere il vero mentore dell’architetto, dal quale egli ha assunto, non solo

l’atteggiamento spregiudicato e dissacratorio nei confronti del reale, quanto l’idea della possibile conversione dei

modi e dei prodotti più vili dell’industria, del consumo e del mercato metropolitano e mondiale, attraverso l’arte,

in valore. Ed è qui, se si vuole, una delle palesi contraddizioni di Koolhaas. Nel fatto cioè che mentre Warhol

gioca insieme mondo quotidiano e sistema istituzionale artistico, opera-critico-galleria-mercato, per dare loro

scacco, smontare la struttura culturale, sociale, economica che li sostiene, offrendo valore al disvalore e svalorizzando i valori consolidati all’interno dell’universo autonomo, si direbbe separato, dell’arte, Koolhaas sembra invece non accorgersi che il medesimo gioco, giocato con il costruire sulla scacchiera della città, polis o megalopolis che sia, e della vita cui il costruire si dedica, conduce piuttosto l’architettura allo scacco, alla valorizzazione

speculativa cioè di suoli e parti urbane che si avvantaggia dell’oggetto ‘artistico’ costruito per fagocitarlo nelle

sue logiche. Ed invero neppure dovrebbe parlarsi di contraddizione, quanto di un destino accettato, cercato, attraverso il quale Koolhaas si conduce sul palcoscenico spettacolare della globalizzazione ergendosi sulle rovine

dell’architettura che egli contribuisce a determinare (a Napoli sarebbe detto “il gallo sull’immondizia”). Non è

stato infatti Koolhaas ad indicare come lo stesso coacervo funzionale metropolitano, i mali della megalopoli, il

suo junkspace, siano piuttosto i contenuti cui l’architettura deve uniformarsi aderendo, oltre ogni progetto ed ogni utopia, realisticamente alle questioni presenti? E non è stato ancora Koohlaas a proporre una architettura rivolta alla composizione della complessità megafunzionale dei grandi contenitori metropolitani fuori dalle aspirazioni alla forma? Non è stato quindi lo stesso Koohlaas ad invitare all’abbandono del progetto delle avanguardie,

a sciogliere la tensione del progettare rivolto al sociale, verso la soluzione delle problematiche momentanee, circoscritte, poste dalla committenza all’architettura, la quale finisce in tal modo con l’assumere solo il ruolo di agente Real Estate? Appare pertanto del tutto paradossale che Marco Biraghi interpreti Koohlaas in continuità con

Manfredo Tafuri, confinando quest’ultimo nella prospettiva e nella logica, ed anzi nella «ideologia del moderno», per elevare l’architetto olandese a campione del postmoderno, non inteso questo in una caratterizzazione stilistica quanto in una nuova modernità più eterogenea ed instabile. Se infatti è già del tutto falsante indicare in

Tafuri, il quale ha sottoposto a critica proprio l’ideologia del moderno ed ogni ideologia architettonica, la stessa

architettura quale luogo ideologico, un epigono del moderno, sicuramente appare una offesa all’intelligenza sostenere che «Koolhaas prende le mosse dove Tafuri si arresta». Citando Nietzsche, senza averlo evidentemente

compreso (senza averne compreso il tratto metafisico illustrato dai suoi esegeti, da Heidegger a Severino, Cacciari) Biraghi sostiene infatti che, Al di là del bene e del male, Koolhaas agisce la crisi, lavora la crisi, quella

stessa lucidamente diagnosticata da Tafuri all’architettura, ormai inutile e superfluo orpello alle stringenti logiche economiche che determinano lo sviluppo urbano, operando nella aporeticità della nostra realtà con lo strumento della contraddizione. Che il gioco della contraddizione sia tutto interno ai sistemi comunicativi, linguistici

e sovrastrutturali, tale da confermare la possibile critica tafuriana alla sua ideologia, neppure sfiora la maldestra

analisi di Biraghi, e tantomeno l’architetto olandese. Del resto, se l’appropriazione di Nietzsche non può non far

riconoscere con il filosofo che il mondo, da tempo, è divenuto favola, quale realtà muove Koolhaas? Quale il suo