LibertàEdizioni

Piero Isgrò

L’OROLOGIO DI CELLULOIDE

I ragazzi dal vestito grigio che amavano il cinema

LibertàEdizioni

Alla memoria dei miei amatissimi genitori

e di mio nipote.

Che la terra gli sia leggera.

Chi crede che il presente

sia l’unica cosa presente,

non sa nulla dell’epoca in cui vive.

Oscar Wilde, Il critico come artista.

Se niente può far sì

che si rinnovi all’erba il suo splendore

e che riviva il fiore

della sorte funesta non ci dorremo

ma ancor più saldi in petto

godremo di quel che resta.

William Wordsworth,

dall’ode Intuizioni di immortalità nei ricordi dell’infanzia, 1807

L’OROLOGIO DI CELLULOIDE

I ragazzi dal vestito grigio che amavano il cinema

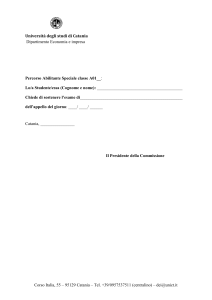

La famiglia Isgrò: da sinistra l’autore, la madre con il fratellino,

il padre, la sorella

Introduzione

L’orologio di celluloide scandisce idealmente il

tempo dell’Autore che nella sua vita professionale si è

occupato di teatro, letteratura, musica e soprattutto

cinema. Le lancette cominciano a scorrere dalla

mezzanotte. Sul quadrante splendono come lontane

stelle Greta Garbo e Marlene Dietrich; un’ora dopo

s’accendono Jean Harlow, Claudette Colbert, Vivien

Leigh; alle due, Ingrid Bergman, Katharine Hepburn,

Joan Crawford, Bette Davis e poi, alle prime luci del

mattino, Rita Hayworth, Lauren Bacall, Lana Turner e

tante altre fino a raggiungere, a giorno concluso, Grace

Kelly, Marilyn Monroe, Liz Taylor. In tutto,

quarantadue ritratti femminili che vanno dagli anni ’30

ai ’50 e che hanno reso immortale il cinema americano.

Accanto a questi personaggi scorre la vita

dell’Autore, dall’infanzia alla maturità, una vita che

appartiene un po’ a tutti i bambini, poi ragazzi, poi

adulti che sono cresciuti nella società povera degli anni

Cinquanta ma con un cuore forte e che mai si sono

arresi. Ragazzi dal vestito grigio, senza i colori della

rivoluzione, apparentati in qualche misura ai giovani

americani descritti da Sloan Wilson, estranei al

consumismo. Ragazzi che hanno amato il cinema e i

libri, ragazzi che nelle feste di Natale mettevano sotto il

piatto di papà la letterina con la quale promettevano di

essere più buoni e studiosi, ragazzi che scrivevano

dichiarazioni d’amore alle ragazze che amavano e si

disperavano per i loro rifiuti, ragazzi che non hanno

conosciuto le lusinghe terribili della droga, che hanno

spinto con gli occhi la propria età acerba col piccolo

sogno di raggiungere presto l’emancipazione

indossando i calzoni lunghi, la giacca e la cravatta,

presentarsi al botteghino senza arrossire se il film era

vietato ai minori e restringersi nel cerchio mistico della

loro avventura umana. Quelle dei ragazzi di allora

erano vite semplici e percorribili, non artificiali, vuote e

9

ingannevoli.

Poi, un giorno, l’incanto s’è spezzato. Crescendo si

sono accorti che la loro amata Catania cominciava ad

essere percepita come un impasto di sicilianismo e di

folklore dozzinale, una città produttrice di semilavorati

intellettuali destinati all’emigrazione. Quando all’alba

degli anni Novanta l’autore si trasferisce a Roma, al

TG1, è anche lui un “prodotto semilavorato”, pur

avendo i suoi anni e la sua formazione professionale,

ma era a un bivio: crescere o tornare indietro. La città

era giunta a un punto morto, anzi, stava precipitando

nel suo provincialismo di maniera, nei suoi club

culturali inutili e paesani, nelle sue mafie bianche e

nelle sue mafie nere, nella sua editoria da strenna, nel

saccheggio del denaro pubblico, nei tanti Thénardier

impegnati a fare sottocultura strizzando l’occhio a

questo e a quel politico di turno… insomma, la città, al

pari di tutte le città meridionali, stava svendendo i

propri sogni e gli stessi giovani che di quei sogni

s’erano alimentati.

10

Città di visioni e di scena

C’era una volta a Catania, antica città del

Mediterraneo, al numero 72 di via Luigi Capuana, non

molto distante dal teatro dei pupi di Nino Insanguine, un

cinematografo di 132 posti. In realtà, era un dopolavoro

frequentato da operai e impiegati delle Ferrovie dello

Stato e dell’Azienda municipale trasporti. In questo

locale, una sorta di garage stretto e lungo dove il

biglietto costava venticinque lire, m’innamorai

perdutamente del cinema americano e delle sue dive.

Non avevo nemmeno quattordici anni, l’età dello

stupore, l’età che si approssima alla giovinezza, quella

condizione “dolorosa, limpida e disinteressata”, come la

descrive Sándor Márai nelle Confessioni di un borghese,

alla quale non si può resistere. Del resto, come poteva

un ragazzino resistere al cinema in cui l’apparenza è più

seducente della realtà? Basta indossare una parrucca per

smettere d’essere calvo o recitare un copione per

diventare ciò che non si è: eroe, scienziato, tombeur de

femmes, milionario. Quale regno meraviglioso di

travestimenti, dunque, per uno che aveva appena

sbirciato nella vita e intendeva piegarla, per ciò che

poteva, alla sua dimensione fantastica?

Correva la metà degli anni Cinquanta in quella Catania che Brancati negli Anni perduti ribattezzò Natàca

come a disegnare un fossato tra realtà e fantasia, quasi a

mettersi al riparo dalla reazione degli “inquisiti” o dai

processi ingannevoli della memoria; oppure, semplicemente, per confondere le acque. Se non faccio mia

l’astuzia è perché il mio tempo malinconico e fanciullo

non vedeva separazioni tra lo schermo del cinema e

quello della vita.

I film erano divisi per lo più in tre tempi perché la

pellicola da proiettare arrivava in distribuzione custodita

in tre grosse bobine (se le bobine erano quattro il film

veniva suddiviso di conseguenza). Gli intervalli tra un

tempo e l’altro servivano all’operatore di cabina per sca11

ricare il rullo e mettere in macchina il successivo. Una

volta che l’occhio del proiettore tornava a bucare la nuvola di fumo della sala, illuminando lo schermo con la

magia delle immagini, l’operatore riavvolgeva la bobina, appena utilizzata, per l’altra proiezione. Molti uomini, poiché il locale non era riscaldato, rimanevano a capo coperto sicché quelli che stavano dietro, dopo oscillazioni varie del busto e contorsioni del collo, si rassegnavano a uscire dalla timidezza e pregavano i maleducati di scoprirsi. Qualcuno, però, più duro del polpo,

non capiva o fingeva di non capire e allora la sala tutta

si metteva in movimento e imprecava, “u cappeddu!”,

“a coppula!”, e addio film. Il proiezionista bloccava la

bobina, accendeva le luci in sala e, come d’incanto,

cappelli e berretti sparivano.

Non era solo questione di freddo alla testa, era anche

una forma di cultura imitativa. Molti film mostravano i

protagonisti col cappello che non levavano nemmeno in

casa d’altri, in ufficio o di fronte alle signore. I

maleducati per eccellenza erano i poliziotti in borghese

e gli investigatori privati; anzi, il cappello era il loro

segno distintivo, la loro cifra intellettiva. Di norma, nei

film western i buoni indossavano il cappello bianco, i

cattivi quello nero. Ma la varietà delle fogge e dei colori

apparteneva un po’ a tutti i personaggi dei film

americani.

Si entrava anche a spettacolo cominciato. Non c’era

la preoccupazione di perdere qualche scena o di non

afferrare subito la trama perché il film veniva visto una

seconda volta, in tutto o in parte; altrimenti c’erano le

domande bisbigliate ai vicini di posto per capire, dopo

aver capito, la dimensione della propria inettitudine.

Sembrava che la gente non avesse nulla da fare, che

trascinasse la vita da uno spettacolo all’altro, quasi a

drogarsi dell’invenzione della vita stessa. Pagava il

biglietto pure se non c’erano posti a sedere. Si sistemava

in piedi, lungo i corridoi, appoggiandosi alla parete e

aspettando che qualcuno si alzasse. Non era in fila per il

pane o l’acqua, che s’attingeva con bidoni e bottiglie

12

alla fontana, era in fila per l’effimero, per dimenticare

ciò che stava all’esterno di quelle quinte di celluloide.

Formidabile epoca di speranze, di linee rette verso il

futuro indistinto, di passi faticosi verso il benessere a

lungo accarezzato, di pericolosi inciampi anche perché

si correva con la testa tra le nuvole, senza guardare a

terra, perché troppo a lungo s’era guardato nelle fosse

dei bombardamenti, nelle rovine dei palazzi, negli

anfratti della sofferenza e del bisogno. Fuori c’era una

città che s’ingegnava a inventarsi il lavoro, a dare un

senso di bellezza alle cose minute, alle cose povere e

necessarie, per renderle accettabili. Anche questo era un

auto-inganno. Ma la città cercava di guardare con

ottimismo al proprio futuro, dimenticare la guerra, la

sua tragedia, i suoi lutti e tentare di costruire qualcosa

che assomigliasse a un mondo edenico.

Il pubblico, sistemato nei sedili di legno che a fine

spettacolo rendevano quadrati gli ossuti mappamondi,

assisteva alle imprese dei divi con infantile passione.

Spesso la visione del film era cadenzata da fragorosi

ciàk che a intervalli regolari fumatori e masticatori di

tabacco sputavano a terra con indifferenza. Il disgusto di

noi giovani era lo stesso del signorino Maletti di

gaddiana definizione. Quando il film stava per finire,

cominciava il controllo degli orologi. Faticoso controllo,

in verità, perché non era tempo d’orologi quello.

Costavano troppo e non servivano a calcolare lo

sfruttamento. Le ore fluivano lente e potevi misurarle a

grandi linee sui quadranti arrugginiti delle chiese e degli

edifici pubblici, sul sole che tracciava l’arco del giorno.

E allora si domandava ai vicini, ai fortunati, non per

scappare via ma per calcolare quanto ancora restasse

dell’incanto. Era come trovarsi alle ultime pagine di un

romanzo appassionante e cercare di rallentarne la lettura

rimandando per quanto possibile il finale che poi ti

lasciava per alcuni minuti inchiodato al tuo silenzioso

carnefice di legno. Passata l’emozione, le rialzate erano

lente e faticose, in uno sbattere di sedute e di luci che

trafiggevano gli occhi.

13

I film erano parrocchiali, innocui e raramente

sconsigliati o vietati, non certo per disciplina clericale

ma per antico pudore e alla fine per ristrettezze

(culturali) di mercato. Le scene d’amore si fermavano

alle soglie delle camere da letto e i baci erano dati a

labbra serrate, non come nei film d’oggi in cui l’uomo

sembra strappare le tonsille alla donna. Tutto era

suggerito, appena mostrato, intravisto; a non dire degli

occhiuti censori che tagliavano con l’accetta le

situazioni scabrose al punto da compromettere la

comprensibilità della vicenda. Memorabile la scena del

parroco in Nuovo cinema Paradiso che a ogni bacio

eterodosso scampanella per avvisare il proiezionista di

tagliare.

Il giorno dedicato al cinema era il sabato pomeriggio

e tutta la famiglia vi partecipava con entusiasmo: mio

padre, mia madre, mia sorella di un anno più grande,

mio fratello di cinque anni più piccolo, naturalmente io,

che stavo in mezzo. La nostra abitudine assomigliava a

migliaia d’altre abitudini. I cinema erano sempre pieni,

sempre colmi di promesse consolatorie. Il dopolavoro si

trovava a due passi da casa nostra. Abitavamo in via

Giuseppe Verdi, alla confluenza con via Vecchia

Ognina, all’ultimo piano di un palazzotto grigio,

naturalmente senza ascensore e con tutta la scomodità

del tempo: freddo in inverno, caldo in estate. Mio padre

dirigeva un’industria farmaceutica che aveva sede in

fondo al Corso Italia, poco prima delle sciare Borgetti,

in una magnifica villa ottocentesca disegnata

dall’architetto Carlo Sada. Mia madre faceva la

casalinga. Nel pomeriggio era impegnata in lavori di

cucito o di rammendo e a badare a mio fratello. Ogni

tanto cantava filastrocche dolci e ripetitive… “c’era una

volta un piccolo naviglio, che non voleva non voleva

navigar…” come tutte le mamme del tempo, sagge e

attente, che cercavano in quelle cantilene un ritaglio di

serenità. Cantilene e canzoni napoletane. Struggenti,

spesso insensate per le motivazioni personali che le

accompagnavano.

14

Sarà stato il Regno delle Due Sicilie ma le società

meridionali, di qua e di là del Faro, hanno tessuto un

linguaggio comune sin dal Settecento, e forse anche

prima. Fino a qualche anno fa le sceneggiate di Mario

Merola avevano grande successo a Catania e grande

successo hanno tuttora le canzoni partenopee,

salmodiate più che cantate. Maestri del ramo sono i

muratori, ovviamente senza grembiule, che impastano

calce e costruiscono muri di mattoni al canto di Anema e

core, oppure, al passaggio di una bella ragazza,

ripescano dal canzoniere paterno l’immortale invito di

Claudio Villa: “Vieni, c’è una strada nel bosco, il suo

nome conosco, vuoi conoscerlo tu?…” Le ragazze non

alzano lo sguardo, camminano dritte, solo crespi di

sorrisi agli angoli della bocca, mentre la canzone rompe

la severità del tempo... “Vieni, è la strada del cuore dove

nasce l’amore…” Tutti intonati e scostumati i muratori.

Mai sconci o volgari però. Sempre sul limite

dell’alcova, sulla linea narrativa delle parole, del dire e

non dire. Poi, alla pausa pranzo, con la faccia scura

bruciata dal sole e dal vento, aprono il sacco del pane e

delle olive, e qualche acciuga e pezzo di formaggio e,

smozzicando, continuano a scherzare e sognare.

Tornando a casa, i più giovani troveranno mogli

bambine alle quali porteranno arance, come il siciliano

incontrato sul traghetto da Vittorini, e tenteranno di

convincerle che si può star bene senza arricchire.

Una canzone napoletana è un’opera lirica in piccolo,

uno struggimento, un’impossibilità di amare, una nenia

di dolore; spesso è un addio, una lontananza, un modo

di coltivare un ricordo che accompagna l’emigrante

verso “terre assai luntane”. Le terre erano quelle delle

Americhe, che tra il 1880 e il 1920 accolsero oltre

quattro milioni di italiani alla ricerca di un lavoro e di

un’esistenza migliore. In quegli “anni di pellicola”,

quelli della mia infanzia e giovinezza, Napoli e Genova

aprivano il loro mare antico alle ultime navi della

speranza con una massiccia ondata d’emigranti diretti

negli Stati Uniti, in Argentina, in Colombia, in

15

Venezuela. Da lì, dopo qualche anno, sarebbero arrivati

soldi, lettere e malinconici canti. “E nce ne costa

lacreme st’America a nuje napulitane! Pe’ nuje ca ce

chiagnimmo ’o cielo ’e Napule, comm’è amaro stu

ppane!”

Anche mia sorella faceva lo stesso. Le filastrocche la

allontanavano dal rigore dei compiti e della lettura per

immergerla nelle regioni del cuore e della fantasia.

Seduta accanto a mia madre, che ogni tanto le misurava

sul braccio o sulle spalle la maglia di lana che stava

lavorando ai ferri, masticava la matita, tornava a usarla

sul quaderno, piegando la testa da un lato e, più per

liberazione che per infantilismo, completava la

filastrocca: “e dopo una due tre quattro settimane, il

piccolo naviglio riprese a navigar…”

“Che fai, esci?” La domanda di mamma era, al

solito, retorica. Lei sapeva benissimo che sarei andato al

cinema: in realtà, uno strappo infrasettimanale alla

regola del sabato. Ne avevamo parlato a tavola e

commentato il film che avrei visto, ma quella mia

individuale avventura cinematografica un poco

l’infastidiva. Lei, con la sua arte del preoccuparsi,

avrebbe voluto vedermi sempre accanto a sé, seduto a

studiare o a leggere, a brano a brano, e ripetere le poesie

da mandare a memoria. Il cinema andava bene, era

l’unico edonismo che potevamo permetterci, ma doveva

essere un rito collettivo, di famiglia, non un gusto

solitario che le sapeva di “vizio”. Oltretutto, era

convinta che non avessi l’età. Ma poi osservava i miei

occhi scintillanti e la delusione pronta a esplodere e mi

dava il permesso con una domanda altrettanto retorica:

“I compiti?” La mia risposta era sempre la stessa, fuori

tono: “Mi porto le chiavi?” Lei non rispondeva, si

limitava a oltrepassarmi con lo sguardo. E le chiavi

restavano sulla piccola consolle dell’ingresso.

Ero un bambino buono, penso, felice del margine

scarno della vita; un bambino come tanti; un bambino

col suo cappottino corto, gli occhi sgranati sul mondo, il

vestito rivoltato; un bambino mai con le scarpe slacciate

16

(come Adriano Sofri da piccolo) o i calzini arrotolati

alle caviglie, e se ciò accadeva si chinava subito a

sistemare le stringhe o gli elastici, per fastidio più che

per disciplina; un bambino che aspettava il giorno dei

morti con ansia febbrile e se talvolta restava a mani

vuote la delusione del mancato regalo non lo spingeva

al pianto ma a occupare gli angoli appartati della casa,

in solitaria infinita malinconia. Le lacrime avrebbero

sancito la rivolta a un’ingiustizia. Ma quale ingiustizia

potevo rimproverare ai miei genitori che si facevano in

quattro per noi figli non riservando per sé che sacrifici e

dolore? Forse quella di avere rimandato a un tempo

migliore l’acquisto di un giocattolo costoso? Ero maturo

abbastanza da capire il limite tra il superfluo e il

necessario. Non avere trovato, un anno dei pochi, la

pistola a fulminanti fu una mazzata che smaltii

immaginando di salvare, con l’indice e il pollice in

evidenza, un gruppo di coloni attaccati dai pellirosse sui

versanti nevosi dell’Etna. Un mio compagno di banco

alle medie, Peppino Siracusa, possedeva un fortilizio di

legno attorno al quale, dopo i compiti, condizionati dai

film di John Ford, inventavamo assalti d’indiani e

cruente battaglie con i soldati blu. Di fronte alla

seduzione del gioco quei combattenti di plastica

acquistavano l’anima, la foga, la bizzarria di chi li

muoveva, diventavano proiezione del nostro

temperamento. E guardate come questo lontano ricordo

mi conduca oggi a innestarvi memorie adulte e in

qualche misura drammatiche.

La redazione del TG1 a Saxa Rubra dava su una

collinetta erbosa. All’imbrunire, qualche ora prima della

messa in onda del telegiornale, la guardavo perdendomi

nei suoi alberi e arbusti e immaginavo che dalla vetta da

un momento all’altro si sarebbe affacciato un gruppo di

pellirosse a cavallo pronti a scendere e a battagliare.

Attraverso quella suggestione infantile si stava

determinando in me il distacco e il conseguente ritorno

a casa, nella casa di un tempo, nella casa in cui i

pellirosse mantenevano ancora i loro accampamenti, le

17

loro frecce e i loro piumaggi, pronti a scontrarsi col

Settimo cavalleggeri. Era un ricordo che potrei definire

borderline, al limite della saviezza, ricostruito su

disarmonie di film e filmetti ma anche su disagi reali,

inseriti a loro volta in memorie di carillon, profumi

dimenticati, dolcezze familiari che risalivano

rapidamente dalla profondità degli anni per

rammentarmi che il tempo stava tornando indietro a

proteggermi. In realtà, sostituivo il ricordo con la sua

illusione per affrontare meglio le paure e i disagi

romani.

Mi sarei ammalato, anche fisicamente intendo, se

avessi continuato a lottare, senza farmene una ragione,

contro le vellutate prepotenze in Rai e il variopinto

mondo delle raccomandazioni, contro le manovre della

gran parte dei colleghi che a ogni cambio di

maggioranza fuori e dentro il palazzo dell’informazione

pubblica facevano come Angelo Musco... Una volta il

grande attore catanese fu ricevuto da Mussolini a

Palazzo Venezia. Dopo i convenevoli d’uso, il Duce gli

sparò la domanda che faceva un po’ a tutti: “Musco,

siete voi fascista?” L’ospite prese tempo, sorrise. La

risposta, assolutamente spiazzante, fu questa:

“Eccellenza, marinaru sugnu”. Allo sguardo perplesso

del duce, precisò: “Vado dove mi porta il vento”. Lo

stesso avrebbe detto il capitano Renault all’amico Rick

Blaine in Casablanca: “Seguo il vento che tira, e in

questo momento tira un forte vento di Vichy”.

Un giorno Rodolfo Brancoli, da poco direttore del

TG1, si fece due lunghi corridoi per venire nella mia

stanza a farmi i complimenti per un servizio (sulla

formula segreta, se non ricordo male, della Coca Cola)

che avevo realizzato per l’edizione delle 13.30. Disse:

“Poiché le mie parole ogni volta cadono nel vuoto, sono

venuto personalmente a congratularmi con te”. Aveva

capito che il mio caporedattore, col quale talvolta

entravo in conflitto, non mi trasmetteva i suoi elogi,

semmai comunicava quelli rivolti agli altri, amici e

sodali, che potevano aiutarlo politicamente. Che

18

finezza. Una volta, per protesta contro un collega che

aveva osato criticarlo, questo britannico caporedattore

alla rovescia buttò in aria le cassette-video che portava

con sé, si allungò sul pavimento e cominciò a battere

ripetutamente i piedi a terra. Come i bambini. La

scenetta si divertiva a raccontarla quella malalingua di

Enrico Mentana, giornalista brillante e con una marcia

in più rispetto alle mezzecalzette che affollavano il

servizio pubblico. E l’avrebbe dimostrato non solo

fondando il Tg5, che sarebbe diventato un pericoloso

concorrente del Tg1, ma risuscitando il TgLa7 che in

mano ad Antonello Piroso stava pressoché sparendo.

Nel lasciare la direzione del telegiornale Piroso si

paragonò a Lay Gaga e attribuì a Mentana il ruolo di

Madonna. Come dire, il nuovo (Lay Gaga) veniva

sostituito dal vecchio (Madonna). A parte

l’incongruenza del ragionamento, il piccolo e patetico

Piroso dimenticava che in 30 anni la regina della disco

music, così come ha fatto “mitraglia” Mentana con

molti e più autorevoli colleghi, ha triturato parecchie

Lay Gaga.

Brancoli durò pochi mesi. Mi confessò che passava

più tempo a correggere i pezzi dei colleghi che a

dirigere il giornale: “Non posso accettare che in un testo

di dieci righe una parola sia ripetuta sette volte!”

Portava con sé il rigore della carta stampata e della

buona scrittura, e aveva un vezzo per me

incomprensibile: indossava sempre un pullover blu,

abbottonato sul davanti, con smagliature ai gomiti. Altri

direttori c’erano stati e altri sarebbero venuti. In dieci

anni ne ho sperimentati nove. Ma Brancoli fu fatto fuori

perché era un osso duro, perché aveva idee precise sulla

professione, perché era allergico alle pressioni della

politica. Il giornalismo, era solito dire, deve imparare a

essere indipendente dal potere politico, deve imparare a

controllarlo, a incalzarlo, senza però assumere un altro

punto di vista ma restando in una prospettiva distaccata.

Figurarsi. Nel teatrino politicizzato della Rai, in cui

tutti, a gara e a turno, giudicano re e reucci, pur nudi,

19

riccamente vestiti, era come spostare l’Etna al largo dello

Jonio.

Un pomeriggio di primavera tornai di corsa da Parigi

dove avevo intervistato Johnny Depp. Il pezzo era

previsto per l’edizione delle venti, tuttavia, controllando

la scaletta definitiva del telegiornale, mi accorsi che era

stato depennato a favore di un servizio di Vincenzo

Mollica, confezionato in redazione e che riguardava il

lancio di un disco di Enrico Ruggeri. Montai in bestia,

per la soperchieria e per il fatto di non essere stato

informato del cambiamento. Non avevo protezioni,

essendo politicamente apolide, ma per difendere la mia

dignità ero disposto a tutto, anche a licenziarmi. Entrai

come una furia nella stanza di Marcello Sorgi che mi

guardò sorpreso. Di solito i giornalisti entravano con il

cappello in mano anche se non l’avevano. Era un

direttore piccolo di statura, giovane e di poche parole.

Figlio di un noto avvocato di Palermo, aveva fatto

carriera alla Stampa con la sua aria di bravo ragazzo che

tanto piaceva all’avvocato Agnelli. Fronte alta, occhiali

a stanghetta, camminava radente i muri non guardando

in faccia nessuno e aggiustandosi continuamente la

giacca per mantenerne l’appiombo. Conservò il suo

punto di vista ma il servizio sul cantante Ruggeri non

andò in onda. Sui giornalisti della carta stampata e su

quelli televisivi aveva una sua teoria. Ai primi basta la

bravura, diceva, ai secondi è necessario che siano anche

“personaggi”. In altre parole, i giornalisti televisivi

devono saper “recitare” le notizie, essere in grado di

colpire la fantasia del pubblico col loro stile attoriale, la

loro presenza fisica, i loro tic, insomma l’estetica è più

importante del contenuto. Se ripenso ai suoi telegiornali

non mi padre che la teoria avesse trovato importanti

applicazioni. In verità, egli giocava coi pupi di creta che

aveva o che gli spedivano per corriere espresso. Alcuni

erano fisicamente e professionalmente impresentabili.

Ma chiuse un occhio. Poi chiuse l’altro. Anni dopo lo

incontrai a Catania. Presentava un libro nella terrazza

del museo diocesano. Fu contento di rivedermi. Ed era

20

sincero. Lontano dalle lusinghe e dai corrompimenti

della Rai aveva ritrovato il senso della professione e dei

rapporti umani.

Alla fine ero stanco, deluso, sfiduciato. Sarei tornato

nella mia città, a pezzi. Ma di questo avrò modo di

parlare più avanti. Posso qui aggiungere che i direttori

che mi mostrarono simpatia e considerazione furono in

particolare Nuccio Fava e Bruno Vespa, ambedue

democristiani: l’uno moroteo, l’altro espressione del

famoso CAF (Craxi, Andreotti, Forlani). Non posso che

ringraziarli. Il tanto vituperato Vespa fu un buon

direttore, nonostante tutto; difese sempre la redazione,

ebbe il coraggio di entrare in conflitto con l’allora

presidente della Repubblica, il bizzarro Francesco

Cossiga, e alla fine da molti colleghi, me compreso,

venne abbandonato e affossato. Di ciò mi porto un

rimorso, appena bilanciato da qualche attenuante, che

ogni tanto affiora e mi fa male. In realtà, Vespa fu

costretto a dimettersi non tanto per il voto contrario

della maggioranza della redazione, che storicamente si è

sempre riconosciuta nella sinistra, quanto per il mancato

sostegno del direttore generale, il democristiano

Pasquarelli, che per altro gli aveva “suggerito”

l’assunzione come giornalista dell’istruttore di tennis

della figlia. Per quel voltafaccia si sentì pugnalato alle

spalle, lui che aveva simpatizzato da sempre per la

Democrazia Cristiana fino a definirla “editore di

riferimento”. Definizione fin troppo sincera, che scatenò

il putiferio ma che fotografava una situazione reale: il

TG1 saldamente in mano alla DC, il TG2 in mano al

PSI e il TG3 (teleKabul) in mano al PCI. Queste erano

le zite, le fidanzate. Fu un dramma che visse male e che

in seguito condizionò e inasprì il suo carattere e le sue

scelte politiche. In tempi più recenti s’è lasciato

affascinare dalla sirena berlusconiana senza capire che

quel canto gli ha fatto perdere equilibrio, saggezza e

l’ha rovinosamente allontanato dal grande sogno che

nutriva da ragazzo: assomigliare a Walter Cronkite,

scomparso alcuni anni fa, icona mondiale del

21

giornalismo televisivo, l’uomo che la gente ammirava

perché era onesto, autorevole, inflessibile. La cronaca

del defenestramento apparve nell’edizione serale del

telegiornale e fui io a occuparmene. Lo feci, credo, con

scrupolo e onestà. Ma l’avere tributato al collega

sconfitto l’onore delle armi non mi fu perdonato, e

questo l’avrei capito molti anni dopo.

Il maggiore difetto di Bruno Vespa? A parte la

durezza del carattere e l’ossessiva puntigliosità nel

ribattere alle critiche, anche quelle giuste, egli ha una

visione conservatrice del mondo ed è un governativo per

cultura e formazione provinciale, com’eravamo

governativi noi de La Sicilia di Catania che mai ci

saremmo sognati di andare contro le istituzioni e le

maggioranze espresse dal voto popolare. Vespa viene

dall’Abruzzo, terra dura e drammatica, e forse porta con

sé l’arco di quelle montagne battute dal gelo e dal vento,

com’io mi porto appresso le sciare fredde dell’Etna che

rendono insicuri i pensieri e stravolgono lo spirito. Con

gli anni Bruno s’è meritato elogi e critiche ma è

diventato un personaggio al punto da finire in cronaca

per le notizie più banali. E nessuno ricorda più la

spettacolare intervista che fece a Bagdad a Saddam

Hussein. Unico al mondo. Lo intervistò in perfetto

inglese. E nessuno sapeva che quella lingua conoscesse.

Lasciandogli il testimone, Nuccio Fava trovò parole

di grande nobiltà. Riporto fedelmente il brano del

discorso che tenne alla redazione: “Il nuovo direttore, il

collega Bruno Vespa, voi lo conoscete benissimo. Posso

solo aggiungere che io con Bruno Vespa, quasi

vent’anni fa, ho fatto una selezione e poi un concorso

per radio telecronisti, assieme a altri colleghi: Frajese,

Angela Buttiglione, Bruno Pizzul, tutti nomi a voi noti.

Ebbene, Bruno Vespa – questo molti di voi non lo sanno

– a quel concorso risultò primo. Il mio augurio è che

come nuovo direttore del Tg1 risulti anche il direttore

migliore”. Altri tempi, altro stile.

Tornando all’infanzia, ricordo con precisione il

primo giorno di scuola di mia sorella. Non avevo ancora

22

l’età e tuttavia volevo andare con lei, avere i miei libri, i

quaderni delle cartiere Pigna con la copertina illustrata, i

pennini Presbitero, l’astuccio di legno col coperchio

scorrevole, la gomma per cancellare Staedtler, le matite

Fila e i gessetti colorati della Fim Torino; insomma,

tutto ciò che stava nella cartella magicamente misteriosa

di mia sorella, magicamente profumata di cuoio e

cancelleria. E piansi, oh quanto piansi! L’altro giorno

mi sono rivisto, in un lampo, nella figura di un bambino

di sei-sette anni che all’uscita di un supermercato teneva

tra le braccia, quasi più grande di lui, un vaso pieno di

fiori. Era fiero e felice. La mamma che l’accompagnava

fece il gesto di aiutarlo, ma lui rifiutò. Doveva piacergli

un sacco quel vaso. Se la madre glielo avesse tolto gli

avrebbe rubato il mondo, il suo mondo vivo di colori.

Oh, piccolo bambino che non sarai più, piccolo bambino

che crescerai e dimenticherai quel forte sentimento di

gioioso possesso che ho colto nei tuoi occhi e che un

tempo lontano mi apparteneva!

La finzione del cinema la respiravo attraverso la

finzione della città, da sempre divisa tra il martirio

cristiano di Sant’Agata e quello pagano di Eliodoro,

bruciato vivo dal santo vescovo Leone che lo tenne

“fermo dentro una fornace, senza riportare lui stesso –

miracolosamente – la minima scottatura”, come ricorda

in un bellissimo saggio postumo lo storico Antonino

Recupero. La finzione e la magia di Eliodoro, intendo,

che una volta per scommessa fece spogliare alcune

donne creando l’illusione d’una fiumana d’acqua che le

investiva. Forse per questo Catania è una città che si

auto-rappresenta nelle sue quinte di palazzi barocchi,

che recita i ruoli della vergine e della baldracca e poi

s’addormenta dentro il suo “teatro”, nella misera realtà

di ciò che sta nascosto, invisibile. Città di visioni e di

scena, dunque, di attori che imparano dalla vita e si

perfezionano nella finzione “tecnica” del teatro e del

cinema. Città di supplizi, di simbologie estreme, di fede

e laicità, di santificazione e ludibrio. Ed è questa

contrapposizione che la rende complessa e inafferrabile.

23

In questo libro parlo della mia vita, delle mie

esperienze umane e professionali, delle vittorie e delle

sconfitte ma tutto questo non è solo mio, appartiene a

tutta una generazione nata durante la guerra ma che la

guerra non ha conosciuto, appartiene a tutti quei

bambini, poi ragazzi, poi adulti che sono cresciuti nella

società povera degli anni Cinquanta ma con un cuore

forte e che mai si sono arresi. Ragazzi vestiti di grigio,

senza i colori della rivoluzione, apparentati in qualche

misura ai giovani americani descritti da Sloan Wilson,

estranei al consumismo. Ragazzi che hanno amato il

cinema e i libri, che nelle feste di Natale mettevano

sotto il piatto di papà la letterina con la quale

promettevano di essere più buoni e studiosi, che

scrivevano dichiarazioni d’amore alle ragazze e si

disperavano per i loro rifiuti, ragazzi che non hanno

conosciuto le lusinghe terribili della droga, che hanno

spinto con gli occhi la propria età acerba magari col

piccolo sogno di raggiungere presto l’emancipazione

indossando i calzoni lunghi, la giacca e la cravatta,

presentarsi al botteghino senza arrossire se il film era

vietato ai minori e restringersi nel cerchio mistico della

loro avventura umana. La volontà di crescere era ed è di

tutti i ragazzi com’è naturale ma a quei tempi, come

scrive Ian McEwan in Chesil Beach, “essere giovani

costituiva un ingombro sociale”.

Quelle di allora erano vite semplici e percorribili,

non vite artificiali, vuote e ingannevoli. I padri, che

avevano combattuto due guerre e cercato di costruire un

avvenire migliore, non hanno mai ingannato i loro figli.

Pur riempiendoli d’amore e di tenerezza, li hanno

costantemente messi di fronte alle responsabilità e alle

durezze della vita. Così anche le madri. E sono stati

ascoltati non perché erano “genitori”, non perché come

tali avevano il diritto di sbagliare e di essere assolti

sempre e comunque, ma perché avevano le carte in

regola, avevano l’autorevolezza dei comportamenti.

Dunque, i figli non sarebbero stati capaci, come John

March, di vivere al di fuori del proprio destino,

24

aspettando o temendo chissà cosa e nel frattempo

allungarsi gli anni senza accorgersi per esempio

dell’amore puro e disinteressato di May Bartram. Quei

ragazzi avevano troppe cose da fare, troppo cammino da

percorrere per fermarsi a contemplare il proprio

ombelico. Ragazzi con infanzie di pietra, precocemente

adulti, ragazzi che si distinguevano dai grandi solo per

l’altezza. Per rendere spiritosamente l’idea, ricordo un

fulminante

dialogo

cinematografico.

Sabrina,

protagonista dell’omonimo film di Billy Wilder,

domanda al padre, autista dei ricchi e potenti Larrabee:

“Com’era Linus da bambino?” Risposta: “Più basso”.

Per dire che il più grande dei fratelli Larrabee era stato

sempre vecchio, sempre serio, senza giochi e senza

infanzia. Poi l’incanto s’è spezzato. Crescendo ci siamo

accorti che la nostra amata città, per dirla ancora con

Nino Recupero, cominciò a essere percepita come “un

impasto ripugnante di sicilianismo e di folklore

dozzinale”, una città non finita, violentata dalla

speculazione edilizia, una città produttrice di

semilavorati intellettuali destinati all’emigrazione.

Quando all’alba degli anni Novanta mi trasferii a

Roma ero anch’io un “prodotto semilavorato”, pur

avendo i miei anni e la mia formazione professionale,

ma mi trovavo a un bivio: crescere o tornare indietro. E

poi mi sentivo “come uno chiuso in un sommergibile

affondato”, secondo il giudizio di Andrea Camilleri

intervistato da Sebastiano Messina su la Repubblica,

uno che deve uscire per forza a respirare all’aperto, pena

l’asfissia. Catania era giunta a un punto morto, anzi,

stava precipitando nel suo provincialismo di maniera,

nei suoi club culturali paesani e inutili, nelle sue mafie

bianche e nelle sue mafie nere, nella sua editoria da

strenna, nel saccheggio del denaro pubblico, nei tanti

Thénardier impegnati a fare sottocultura strizzando

l’occhio a questo o a quel politico di turno… insomma,

Catania stava svendendo i propri sogni e noi stessi che

di quei sogni c’eravamo alimentati. Poi l’incanto è

tornato a rompersi per quella legge invisibile che rende i

25

siciliani deplacierten, fuori posto o fuori luogo,

nell’isola, nelle penisole, nei continenti, come sostiene il

prof. Tino Vittorio scopritore di letture ardue e di

scrittori appartati, a volte appannati, come l’ebreo

tedesco Kurt Tucholsky che del suo essere deplacierten

fece una condizione drammatica di vita.

Un po’ tutti, di questo mestiere del vivere e dello

scrivere dolente, siamo andati e tornati, siamo ancora

risaliti per le colline e le pianure delle palme (non

ancora devastate dal punteruolo rosso) e abbiamo rifatto

il viaggio all’incontrario, finalmente per dormire, dopo

tanta fatica, nelle nostre poltrone di velluto. Abbiamo

fatto i pendolari dello spirito, sempre delusi, sempre alla

ricerca di noi stessi, sempre sradicati, attraversando e

riattraversando lo Stretto come hanno fatto generazioni

prima di noi, ben più salde nel talento. Parlo delle

migliaia di professionisti che hanno lasciato gli

orizzonti illuminati dell’infanzia per radicarsi nei paesi

della Luna e ogni tanto dimenticarli volgendo lo

sguardo ai paesi del Sole fino a farsi prendere dal

rimorso. A quel punto basta una vecchia canzone, un

film in bianco e nero, una foto, e magari il sapore

dimenticato di un frutto a spingerti a rifare la valigia e a

tornare laddove Giovanni Percolla si fece cullare

dall’affetto ossessivo delle zie. Mortale decisione, come

molti sanno. Perché nulla è cambiato, né può cambiare,

nelle paludi siciliane che restano luogo ideale degli

uccelli migratori. Come sopravvivere dunque? Abitando

non in città ma a casa propria, e portando sugli antichi

altari la propria malinconia.

È da un pezzo che intendo scavare nel mio

giardinetto una profonda buca, come ha scritto Paolo

Giordano, non per nascondermi – sono nascosto

abbastanza – ma per costruire una cisterna d’acqua. Lo

scopo recondito, però, è di scoprire, smassando lo strato

lavico che sta sotto la terra che nutre alberi e fiori, una

casa di campagna sepolta dalle antiche colate. Ce ne

sono tante di queste piccole e grandi masserie sulle

falde dell’Etna, e alcune sono state anche trovate:

26

affumicate, diroccate, più o meno intatte persino.

Immagino allora di calarmi in questo luogo segreto,

come in una tomba di sovrani egizi, e scoprire il passato

della gente che vi abitava e che doveva condurre una

vita onesta prima d’essere tragica. Aprire cassetti alla

ricerca di impossibili foto, diari, quaderni risparmiati

dal calore, aprire quel mondo antico e portarlo alla luce,

alla verità. Alla fine realizzare lì il mio studio e la mia

biblioteca. Per nascondermi meglio e pensare meglio

utilizzando quel ritrovato filo di memorie fulminate.

È un libro di ricordi, ma che non vuole inserirsi nella

“letteratura della memoria”, in quel filone di

manierismo narrativo che sotto il fascismo prese vigore

sia per la censura che limitava la libertà espressiva sia

per l’influenza potente che esercitò La recherche di

Proust sugli scrittori del tempo. È invece, come scrisse

Giansiro Ferrata nella prefazione al libro fortemente

evocativo di Lalla Romano, La penombra che abbiamo

attraversato, un rendere onore o comunque

testimonianza “a un determinato intreccio fondamentale

di passato che merita singolarmente attenzione,

interesse e consenso d’onesto tipo storico-poetico, oltre

che trascinante e indefinibile solidarietà affettiva”.

Senza cadere nella trappola della nostalgia, questo libro

vuole ripristinare anche il senso politico di quegli anni

lontani, l’orgoglio di una patria oggi nemmeno divisa

ma polverizzata, vuole insomma riscoprire il senso

comune delle cose, la rigidità persino dei concetti, dei

valori, perché nell’oggi vedo solo fumo e smarrimento,

vedo uno Stato che si lascia ricattare dalle bande del

Nord e del Sud e non sa nemmeno ricordare il suo

secolo e mezzo di vita.

La piccola patria che era la mia città di gelsomini è

ancora salda nel mio cuore, pur con i necessari

distinguo, ma non mi ha mai forzato a mitizzarne i

luoghi, le persone, i sentimenti. Se forzatura c’è stata

questa riguarda il cinema, la sua capacità incantatrice, la

sua forza di tracciare un percorso spirituale, il cinema

ultraromantico in definitiva, il cinema incline all’enfasi

27

melodrammatica per dirla con Vittorio Spinazzola nel

momento in cui descrive l’universo poetico e letterario

di Grazia Deledda che in gioventù si nutrì di disordinate

letture ora nobili ora mediocri.

È il cinema il protagonista del libro. La mia vicenda

personale vi si mescola per renderla più affascinante e

raccontabile. L’orologio che ha segnato il mio tempo di

ragazzo è stato un orologio di celluloide. Al posto dei

numeri c’erano le dive del cinema americano. Alle

dodici, Greta Garbo e Marlene Dietrich; all’una,

Claudette Colbert e Vivien Leigh; alle due, Ingrid

Bergman e Jennifer Jones; alle tre, Katharine Hepburn e

Rita Hayworth… In definitiva, se la vita non sempre

accompagna la grandezza del pensiero, il cinema

completa il pensiero con la suggestione, il sentimento, il

mito e paradossalmente lo rende meno astratto e più

vero.

28

UNO

Greta Garbo, Marlene Dietrich

Nel cinema di poveri di via Capuana, gestito dal

signor Matteo Lombardo, e che ci era possibile

frequentare grazie a uno zio materno, funzionario delle

ferrovie, si proiettavano film di terza visione ma

soprattutto film del passato. L’industria cinematografica

stava rialzandosi a fatica dalla tragedia della guerra e

dunque si era costretti a ripescare dal magazzino le

opere censurate nel Ventennio fascista oppure quelle

che mantenevano ancora fascino e interesse. Ricordo La

regina Cristina di Rouben Mamoulian, con Greta Garbo

e John Gilbert, girato nel 1933 ma che nei primi anni

Cinquanta riuscì a parlare al cuore di tutti, a quello dei

padri e a quello dei figli, a due generazioni diverse ma

che dividevano lo stesso orizzonte di speranza.

Struggente la scena finale. La protagonista, sulla prua

della nave che la porta in esilio, guarda dolente davanti

a sé e ripensa al suo amore impossibile: nel film è

l’ambasciatore di Spagna, nella realtà l’affascinante

dama di corte Ebba Sparre. La censura, nei Trenta come

nei Cinquanta, funzionava a pieno regime (fascista

prima democristiano dopo). Più semplice allora sarebbe

stato attribuire alla Divina un’indole criminale piuttosto

che una vocazione sessualmente imbarazzante.

Mio padre era innamorato di Greta Garbo. Il film

l’aveva visto a vent’anni e n’era rimasto folgorato

(quella

folgore

si

allungò,

per

naturale

“indottrinamento”, fino al mio tempo fanciullo). Mio

padre. Si trasferì a Catania dal segmento etneo AdranoBronte-Maletto-Randazzo proprio quando la “città

tentacolare” si stava allontanando dal suo grande

vecchio che l’aveva intrisa, e nobilitata, con la sua arte

verista. (Negli ultimi anni Giovanni Verga se ne stava

seduto, solitario e malinconico, davanti al Circolo

Unione “col bastone tra le gambe e le mani appoggiate

29

sopra il manico”, come ce lo descrive Ercole Patti,

simbolo rispettabile ma superato di una società dalla

quale occorreva prendere congedo). Mio padre, dicevo,

copia conforme di James Mason in Operazione Cicero,

approdò nell’era brancatiana degli anni Trenta, nel

risvolto ingannevole del fascismo al quale più o meno

tutti s’inchinarono, compreso il giovane Vitaliano

Brancati, che tentò di farsi raccomandare da Mussolini

per avere la direzione di un giornale, e compreso mio

padre che sgomitò tra la folla, nel ’37, per stringere la

mano al duce venuto a inaugurare l’apertura del cantiere

del nuovo Palazzo di Giustizia. Senza contropartite,

però, armato solo della sua giovinezza e del suo

entusiasmo. Del resto, lui e la gran parte degli italiani

erano in eccellente compagnia: Ezra Pound in primo

luogo e poi Rainer Maria Rilke che ammirò Mussolini

per avere imposto l’ordine della dittatura al disordine

della democrazia.

Se ne avesse avuto il modo, mio padre, avrebbe

sottoscritto le parole di Brancati: “Sono nato in

un’epoca d’asfissia. Ricordo che non c’era nulla da fare;

che sedevo, bambino, in un mondo ove tutto pareva

finito; e il dubbio di vivere era così grande da togliere

anche il pensiero della morte”. Le avrebbe sottoscritte

perché a soli otto anni aveva perduto la madre: una

“spagnola” fulminante se l’era portata via nel 1918.

Oltrepassando tuttavia la sua linea d’ombra, non fu tra

quelli come Giovanni Centorbi che a mo’ di manifesto

generazionale scrisse: “Noi fummo gli inquieti del Sud,

i giovanotti irsuti che avevano fretta di scappare lontano

dall’odore delle sardelle fritte”. In realtà, quei giovani

con la retina in testa e le giacche rivoltate, nati a ridosso

del Novecento, sentivano la “necessità di uscire da un

mondo persecutorio di costrizioni morali”. Eppure, il

piccolo orfano che fu mio padre avrebbe di certo

agognato inebriarsi di sardelle fritte e persino di

“costrizioni morali” perché tutto ciò avrebbe significato

l’esistenza di una famiglia non di un suo surrogato.

Problemi familiari a parte, mio padre apparteneva al

30

periodo drammatico con efficacia descritto da Ferenc

Körmendi nel suo libro più conosciuto e amato, La

generazione felice, che felice non era affatto: due guerre

mondiali, dittature sanguinarie, grande depressione,

paura, incerto futuro.

Negli anni che separano le due guerre mondiali,

mentre l’eco dell’Inutile Strage andava affievolendosi e

il fascismo si esercitava con goliardiche parate e fucili

di legno, mio padre frequentò i caffè letterari in cui

artisti di vario peso e provincialismo si riunivano per

parlare di arte e letteratura. Il caffè di punta era

Caviezel, che sorge tra piazza Duomo e piazza

Università. Freschi di barba e capelli, solitari o in

gruppo, arrivavano Francesco Guglielmino, Giuseppe

Villaroel, Antonio Aniante, don Antonio Corsaro,

Antonio Prestinenza (poi direttore de La Sicilia),

Gesualdo Manzella Frontini e Titomanlio Manzella

padre del giornalista e inviato de La Stampa Igor Man,

scomparso alcuni anni fa, che una collega del TG1

credendo fosse un giornalista americano ribattezzò

Aigor Men. Come l’amico di Proust, Bloch, incontrato a

Balbec, che diceva laift invece che lift e Venaice invece

che Venice.

D’estate, quando lo scirocco avviliva il corpo e la

mente, allungavano il passo verso i due chioschi di

piazza Università, posti come garitte l’uno di fronte

all’altro, e si facevano servire acqua e zammù, acqua

seltz limone e sale (che chiamavano “completo”) e vari

scialacore a base di sciroppo di menta, mandarino,

amarena. E lentamente i pensieri tornavano a librarsi,

piccoli o grandi che fossero. C’erano poi Ottavio

Profeta, Giacomo Etna, Vitaliano Brancati, Ercole Patti,

M. M. Lazzaro, Arcangelo Blandini, Sebastiano

Addamo, Vito Mar Nicolosi (padre del capo cronista

storico de La Sicilia Turi Nicolosi), Giuseppe Patanè,

Concetto Marchesi, i giovani Fiore Torrisi e Manlio

Sgalambro.

“Villaroel, con il suo tocco garbato e faunesco”,

raccontava Corsaro “cercava di attirarmi nel suo giro,

31

ma soprattutto voleva che mi accorgessi della presenza

di Dio nel suo canto”. Don Antonio Corsaro era amico

di mio padre e di Fiore Torrisi, “poeta cittadino” come

lo definì il premio Nobel della letteratura Salvatore

Quasimodo. Era amico dello stesso Quasimodo col

quale s’azzuffava sulla paternità dell’ermetismo. “Sono

stato io, non Ungaretti, a fondarlo”, sosteneva con foga

il cantore di Acque e terre. “Va a leggerti le riviste e

non i manuali di storia letteraria, va a confrontare le

date! Non ripetere a orecchio quello che ti dicono i

toscani che ci odiano, noi siciliani. Quelli, i Luzi, i

Bigongiari, non sono poeti, fanno letteratura!” Antonio

Corsaro non lo amava molto, non amava il suo carattere

ombroso e saccente che lo aveva reso inviso a buona

parte dell’intellighenzia italiana. Non stimava nemmeno

i poeti siciliani, provinciali e ignoranti, a parte Fiore

Torrisi. Il suo giudizio era tranchant, come lo era quello

di Carlo Muscetta che rivoluzionò l’insegnamento della

letteratura italiana nella nostra università giudicata

provinciale, polverosa, inadeguata.

Il sette maggio del 1924, durante la sua prima visita

a Catania, Mussolini pose un dubbio amletico: che cos’è

meglio, disse in sostanza, il passato intriso di brumose

teorie antivitali e antistoriche oppure il presente che si

rifà alla gloria dell’impero romano e che “affronta la

vita come un combattimento”... punto interrogativo. La

folla osannante scelse la lotta, senza capire che si

trattava di un paralogismo, senza capire che non

sceglieva il presente ma il passato prossimo, quello

retorico e confuso di Mario Rapisardi che Victor Hugo

si sventurò a definire un “precursore” e non era che un

mediocre e pomposo poeta di provincia. A confondere

le acque, qualche decennio dopo, ci si mise pure

Edmondo De Amicis, cuore sanguinante, che del Vate

catanese tracciò questo panegirico: “È una figura

elegante e fiera di poeta romantico del secolo scorso…

Cessa di sorridere, però, e s’oscura in viso e fa vibrare

lo sdegno della parola profetando che la viltà della

borghesia liberale, clericaleggiante per timore dello

32

spettro rosso, finirà col dar l’Italia nelle mani del partito

cattolico, il quale vi rifarà la rivoluzione a rovescio”. Il

clero cittadino si vendicherà facendo marcire il corpo

del Rapisardi nei depositi del cimitero per dieci anni.

Molti esponenti della sinistra catanese, prima di

confluire nel partito del “compagno” Mussolini,

s’inchinarono al “profeta” laico; e mio padre, socialista

per vocazione, non fu da meno procurandosene l’opera

omnia. Insomma, quella generazione preferì Venezia a

Belmont, preferì il mondo borghese (d’affari e di

commercio) a quell’altro (favoloso, antico, cortese). Poi

la guerra fece giustizia di tutto.

Il 25 luglio del 1943, dopo il famoso colloquio tra il

re e il duce a Villa Savoia, un maggiore dei carabinieri

scattò sull’attenti davanti a un Mussolini allucinato e

stravolto e disse: “Eccellenza, per ordine di Sua Maestà

il Re dovete seguirci”. E la storia cambiò. L’ufficiale

era Paolo Vigneri che a guerra finita si sarebbe rimesso

a studiare, sarebbe diventato notaio e si sarebbe

trasferito a Catania. Oggi il figlio Giorgio ha ereditato lo

studio, mentre l’altro figlio, Riccardo, è un ricercatore

medico di fama mondiale.

La modernità post-verghiana aveva come referenti

Pirandello e Martoglio, si colorava dei film americani e

dei suoi divi: Greta Garbo, stella del mattino e della

sera, Ramon Novarro, Douglas Fairbanks, Mary

Pickford, Gloria Swanson, Norma Shearer, Lupe Velez,

Conrad Nagel che aveva amato sullo schermo ottanta

stelle. Nagel veniva da una cittadina dell’Iowa, suo

padre era musicista, sua madre cantante. Era un

bell’uomo (alto, biondo, occhi azzurri), un marito

esemplare e un pezzo grosso della chiesa americana.

Nei primi tempi i giornali tentarono di attribuirgli

qualche scappatella immaginandolo una sorta di dottor

Jekill nella vita privata e di mister Hyde nella vita

professionale. Trovarono solo dive di celluloide: Alice

Brady, che allora era una mezza regina del muto, Bessie

Lowe, Norma Talmadge, Renée Adorée, e in seguito

Joan Crawford, Dolores Costello, Elena Hyams. Si

33

sposò tre volte, ebbe due figli e girò, tra muti e sonori,

oltre cento film: il primo fu Piccole donne (1918),

l’ultimo Secondo amore (1955).

Nei sogni faticosi di quella generazione di reduci e di

sperduti della vita c’erano anche le nostre Isa Miranda,

Clara Calamai, Assia Noris, Luisa Ferida, Vittorio De

Sica, Osvaldo Valenti, Amedeo Nazzari. Su questo

domestico fronte cinematografico italiano il fascismo

mise un filo spinato così come sull’informazione, i

cinegiornali, la radio. L’intento era di separare il Paese

vero da quello falso e di rappresentarlo come operoso,

onesto, benestante, quasi inventato.

Il flusso della letteratura e del cinema, ma anche del

pettegolezzo e della goliardia, scorreva sulla strada

maestra, la via Etnea, che De Roberto definì il “salotto

di Catania”. In questa strada dell’ironia e dello

sberleffo, dell’indolenza e del chiacchiericcio, si è

svolta buona parte della storia cittadina, tutto ciò che

merita di essere ricordato. In questo salotto, che la gente

frequenta solo per recarsi da qualche parte mentre prima

andava meticolosamente a zonzo, si faceva flanella e si

discuteva di calcio, di ragazze, di film che venivano

scelti in base ai cartelloni affissi all’ingresso dei

cinematografi.

Negli anni dei caffè letterari i manifesti erano

capolavori d’arte pubblicitaria, un poco veri un poco

fasulli ma suggestivi e talvolta commoventi. Come

quello del film Una romantica avventura di Mario

Camerini, 1940, che ritrae in primo piano una dolente

Assia Noris con sullo sfondo un uomo in frac e una

carrozza che aspetta. L’idea che il manifesto vuole

trasmettere è la rottura della relazione tra la ragazza, di

modeste condizioni, e il giovane elegante che si

allontana per sempre dalla sua vita. Preciso e

inquietante il manifesto del Testimone, primo film di

Germi, 1946. Sopra il titolo sono disegnati i protagonisti

della storia, Marina Berti e Roldano Lupi,

disperatamente abbracciati. Su di loro incombe una

sorta di fantasma rosso con le mani sporche di sangue.

34

Anche stavolta l’idea è quella di un amore infelice.

Si potrebbero scrivere romanzi sui manifesti del

cinema, tanto è ricca la loro iconografia, la potenza del

disegno, la sapiente combinazione delle immagini.

Accanto alla loro storia, però, che sottende quella del

cinema, si potrebbe anche raccontare la vita di una

comunità che quelle immagini ha amato ed elaborato

come un nastro di fotogrammi muti eppure parlanti, una

comunità ossessionata dal confronto tra la grande e ricca

America e la piccola e povera Italia, l’America di

Cappello a cilindro e l’Italia del Feroce Saladino in cui

un’esordiente Alida Valli tenta con molta ingenuità di

rubare qualche scintilla di grandezza a Ginger Rogers.

Il regime fascista, intanto, andava concentrandosi

sulla morale e sui costumi degli italiani. Esaltando la

“maschia gioventù”, mise mano al bastone per castigare

gli omosessuali che il nazismo aveva equiparato, in

quanto “razza”, agli ebrei e ai negri. Secondo i rapporti

dei prefetti e dei questori, le città prese di mira furono

Venezia, Firenze, Salerno e Catania. La città etnea,

forse unico caso nell’Italia dell’epoca, ospitava una

comunità gay organizzata e consapevole, con le sue vie,

i suoi luoghi d’incontro, i suoi locali, da tutti tollerati

tranne dalla polizia, naturalmente, che in una nota

riservata al duce ne denunciò il comportamento con

queste parole: “Vivono la loro condizione a viso aperto,

adescando la gioventù in pieno centro e in pieno

giorno”. Delle 90 condanne al confino “politico”,

inflitte agli omosessuali tra il 1936 e il 1939, ben 42

furono opera del questore di Catania, Molina. Questo

solerte funzionario dello Stato, espressione cieca di

quella Catania che Brancati avrebbe descritto come

centro del gallismo e della maschia virilità, fu preciso

fino alla pignoleria, vessatorio e crudele.

Il primo vero film di Greta Garbo, La leggenda di

Gösta Berling, diretto nel 1924 da Mauritz Stiller a

Stoccolma, curiosamente l’ho visto per ultimo, in casa

d’un appassionato cinefilo del cinema muto, Gioacchino

35

Russo, che aveva una collezione pazzesca di quei film

che andavano da La nascita di una nazione a Settimo

cielo. Anche le dive di quel tempo erano entusiasmanti

per bellezza e intensità espressiva, a partire da Mary

Pickford e Louise Brooks per finire alle sorelle

Talmadge e alle nostre Lyda Borelli e Francesca Bertini,

e nulla avevano da invidiare alle attrici che sarebbero

venute dopo, col sonoro. Gioacchino, che quelle attrici

“possedeva” nei loro silenziosi scrigni, abitava nel

centro storico, nelle memorie del passato: libri rilegati

in pelle, divani damascati, tappeti persiani, ceramiche di

Caltagirone, foto d’antenati, silenzio lucente, profumo

di colonie fuori commercio. Al centro di questo

Ottocento velato ma palpitante troneggiava un

apparecchio radio degli anni Trenta, ancora funzionante

pur con gli inevitabili gracchiamenti. Dopo averlo

acceso bisognava aspettare che le valvole si

riscaldassero prima che Radio Londra, sotto la guerra,

facesse da controcanto alle notizie dell’Eiar diramate da

Forges Davanzati e poi da Mario Appelius. La Voce del

nemico era quella del colonnello Stevens ed era

preceduta dalle prime quattro battute della Quinta

sinfonia di Beethoven: ta-ta-ta-tan. Nell’idea del

ministero della propaganda inglese corrispondevano ai

tre punti e una linea dell’alfabeto Morse, cioè a dire alla

lettera V come Vittoria. La figlia di Harold Stevens,

Betty, fu compagna dell’industriale farmaceutico

catanese Ciccio Gorgone, uomo di grande simpatia e

intelligenza che per anni frequentò Eleonora Rossi

Drago prima che l’attrice sposasse il nobiluomo

palermitano Mimì La Cavera. La leggenda narra che la

fortuna di Gorgone la fecero due ricchi americani,

incontrati per caso sull’aereo, che volevano impiantare

in Sicilia un’industria di farmaci.

Radiogiornali, radiodrammi, concerti, canzoni,

collegamenti, cabaret… questo componeva l’avaro

tempo libero degli italiani brava gente che sognavano e

cercavano di diventare migliori immaginando dietro la

rete dell’altoparlante il mondo del futuro, un poco

36

casalingo e un poco avventuroso. Nel dopoguerra, sul

riflesso del vetro, dove erano segnate le stazioni radio,

talvolta mi attardavo a rimirarmi e a fantasticare che

quel “trono” di legno, vetro e fili, acquistato da mio

padre “a violino”, potesse un giorno diventare non solo

voce ma anche immagine.

Qualche anno prima della Leggenda, siamo intorno

al Duemila, avevo visitato a Mårbacka nel Wärmland,

quasi al confine con la Norvegia, la casa natale della

scrittrice svedese Selma Lagerlöf, premio Nobel nel

1909 e autrice del romanzo che avrebbe ispirato il film

con la Garbo. È una villa immersa nel bosco, vicino al

lago Fryken, ampia e luminosa, luogo insostituibile per

raccogliere il silenzio e il suo immaginare. Qui la

solitudine diventa specchio e nutrimento della fantasia.

Orizzonte. In questo spazio verde e azzurro la piccola

Selma ascoltò, e se ne nutrì nel profondo, i racconti

della nonna paterna sulle saghe del Wärmland e ancora

qui si ammalò di una forma di poliomielite, che allora

era definita paralisi infantile, finché un giorno si alzò

improvvisamente dalla sedia per seguire il volo di un

uccello dai colori fantastici, mai visto. Era guarita, come

d’incanto, senza cure o stregonerie. Solo la volontà di

raggiungere quel piccolo alato sogno.

Lasciando la dimora fatata il visitatore viene

catturato da un pensiero inevitabile: solo quelle terre di

fiumi e di laghi hanno potuto ispirare le saghe, le

leggende metastoriche delle popolazioni nordiche, i

racconti di Gösta e dei bizzarri Cavalieri di Ekeby.

Selma era una viaggiatrice instancabile e attenta. Alla

fine dell’Ottocento visitò la Sicilia e ne fu tanto

impressionata da ricavarne un libro, I miracoli

dell’Anticristo, in cui il popolo siciliano avrebbe potuto

superare la propria miserevole condizione a patto di

coniugare i valori evangelici (il Cristo) con la speranza

di riscatto del socialismo (l’Anticristo).

Greta Lovisa Gustafsson era figlia di un netturbino e

di una contadina di origine lappone. Alla morte del

padre era stata costretta, appena quattordicenne, ad

37

abbandonare la scuola e a lavorare prima in una bottega

di barbiere poi come commessa in un grande

magazzino. Storia comune a molte attrici del tempo che

venivano per lo più da famiglie operaie e che nel cinema

trovarono, prima che i soldi, orgoglio e riscatto sociale.

In qualche caso trovarono la pazzia. Come quella che

colse la brava e sprovveduta Daniela Rocca tirata fuori

da un quartiere popolare catanese e catapultata a Roma,

la capitale del cinema, dove girò alcuni film storici, che

ne esaltarono la bruna avvenenza meridionale, fino al

capolavoro Divorzio all’italiana, di Pietro Germi, che la

impose all’attenzione del pubblico internazionale. Poi,

più nulla. Se introduci una contadinotta in un salone

sfavillante di luci e poi la metti a fare la sguattera in

cucina crei in lei una dissociazione che può farle

smarrire la ragione. Daniela si lasciò ingannare dai finti

scenari di Cinecittà fino al degrado, fino a che confuse

la realtà con le sue illusioni. S’innamorò perdutamente,

e invano, del regista Germi senza capire che dietro il

cinema non c’era solo il cinema ma qualcosa di peggio,

c’era la vanità, l’ignoranza, il vizio, l’invidia, la

violenza, la bugia. Morirà nel 1995, in una clinica

psichiatrica di Siracusa, folle d’amore e di solitudine.

La romantica Greta fu una grande attrice perché

grande era stata la sua umiliazione. E questo il pubblico

del dopolavoro ferroviario, ignorante e semplice ma

vicino al dolore e alle privazioni della gente umile, lo

capiva perfettamente. L’occasione decisiva arrivò la

mattina del 15 ottobre 1921. La giovane Greta lavorava

da un anno ai grandi magazzini PUB con un salario

settimanale di 35 corone e il suo reparto era diventato

meta di curiosi e ammiratori. La sua figura alta e

slanciata, il portamento, il viso bellissimo dal “pallore

raggiante” non potevano passare inosservati. Qualcosa

di simile avvenne alla Rinascente di Catania, negli anni

Sessanta, dove al reparto profumeria lavorava una

commessa alta e bionda, occhi azzurri, figura da

mannequin. Non era cosa nostra, naturalmente. Veniva

dalla Svizzera e non ci rimase molto in quel reparto che

38

doveva essere frequentato da donne ma i cui clienti

abituali erano soprattutto uomini. Dopo qualche anno

convolò a giuste nozze con un imprenditore che la fece

sparire dai luoghi santi del passio e dall’allupamento

degli sguardi. Forse il marito, che doveva avere

ascendenze mussulmane, si comportò come il

personaggio pirandelliano Ciampa: la chiuse in casa e

non se ne parlò più.

Quel giorno fu proprio Olaf Bergstroms,

amministratore della Paul U. Bergstroms Aktiebolag, a

chiamare la giovane Greta, a offrirle la promozione a

indossatrice e un aumento di 15 corone. Greta, non

ancora Garbo, dapprima cominciò con alcuni

reklamfilm per la società stessa poi fu scritturata per una

piccola parte nel film comico Peter il vagabondo, in

realtà il suo primo vero impegno cinematografico anche

se La leggenda di Gösta Berling fu quello che la

consacrò come attrice vera.

In Anna Karenina di Clarence Brown, 1935, l’attrice

diventa mirabilmente il corpo e l’anima dell’eroina

tragica di Tolstoj. Molti anni più tardi, dopo aver letto il

romanzo del vecchio Lev, e già m’ero in qualche modo

svezzato dall’infatuazione, mi feci un’idea diversa della

protagonista: non la vidi più con la faccia della Garbo,

per

la

verità

eccessivamente

svenevole

e

melodrammatica, ma con quella di altre attrici che

s’erano cimentate nello stesso ruolo. In primo luogo

Tatjana Samojlova, la dolente protagonista di Quando

volano le cicogne di Kalatozov, poi Sophie Marceau,

quindi Vivien Leigh, una delle poche a salvarsi dalla

mediocre riduzione di Duvivier. Ma a quattordici anni

l’amore per la Garbo, gelida bellezza senza tempo, non

conobbe rivali.

In un libro di Alfredo De Sanctis, Caleidoscopio

glorioso, pubblicato nel 1946 dall’editore fiorentino

Giannini, la bellezza dell’attrice viene in qualche modo

messa in discussione. “Ella possiede in primo luogo”,

sostiene l’autore “il misterioso segreto di rendere

interessanti i suoi stessi difetti fisici, poiché, esaminata

39

un poco, non si può dire che sia bella”. Giudizio

sghembo, ambiguo, che si esplicita in sostanziale

avversione quando l’attrice mostra di volere

impersonare Eleonora Duse: “Respingete questa

tentazione. L’Arte mondiale ve ne sarà riconoscente e

risparmierete a voi stessa, signora, una prova certamente

negativa e biasimevole”.

Forse non sarebbe stato un cattivo affare per la

memoria di Eleonora Duse se la Garbo si fosse

cimentata nel difficile confronto ma in quel tempo

l’attrice italiana, che aveva perduto la testa per Gabriele

D’Annunzio fino al degrado, era per il pubblico italiano

una sorta di sacra effigie, l’interprete d’eccellenza del

teatro europeo, una delle poche in grado di dare sangue

e anima ai personaggi di Henrik Ibsen, il grande padre

della scena europea.

Quando mia cognata dirigeva l’ambasciata italiana a

Oslo mi raccontò una curiosa storia sulla Duse che i

norvegesi si tramandano da generazioni. In un gelido

mattino di maggio del 1906 Henrik Ibsen si stava

spegnendo nella sua abitazione di Oslo. I giornali della

vecchia Europa e del Nuovo Mondo avevano parlato

con commossi accenti e rispetto della sua lenta agonia,

del suo umile congedarsi dalla vita che aveva vissuto

come per raccontarla, come ha fatto Gabito Márquez

con la propria autobiografia. Ma mentre lui se ne

andava, a vegliarlo sotto casa c’era proprio lei, Eleonora

Duse, che s’era partita dall’Italia per rendergli omaggio.

Pur bussando ripetutamente alla sua porta, l’attrice

italiana, che se la batteva solo con Sarah Bernhardt, non

era stata ricevuta, forse per innata ritrosia del

drammaturgo o forse perché questi, già in deliquio,

viaggiava verso la luce immortale. E così l’attrice, che il

pubblico europeo aveva acclamato come interprete

divina ancor prima della Garbo, s’accomodò sul

marciapiede di fronte, col freddo che scendeva dal

profondo Nord, appena mitigato dalle correnti

primaverili di quel giorno infausto, e aspettò che il

destino si compisse. La gente che passava non fece caso

40

a quel monumento vivente del teatro mondiale, e forse

nella sua testa s’articolò lo stesso pensiero del

funzionario della Universal mandato alla stazione di Los

Angeles a ricevere Bette Davis e che se ne tornò negli

studi di Hollywood confessando ai dirigenti di non aver

visto “alcuna donna che assomigliasse a un’attrice”.

Particolare era la voce italiana della Garbo, lo

sfacciato birignao di Tina Lattanzi colmo d’irritanti

anapesti eppure così caldo e riconoscibile come un

marchio di fabbrica che garantisce la qualità del

prodotto. Del resto, la voce originale della Garbo aveva

toni e inflessioni non comuni, come raccontò una volta

al Maurizio Costanzo Show la celebre doppiatrice,

morta alla fine del secolo scorso a 95 anni. Greta Garbo

era solita allungare le vocali e strascicare le parole.

Maria Walewska, per esempio, non lo pronunciava

come normalmente si pronuncia, diceva: “Mariaa

Walewskaa…” Di conseguenza, la vecchia Tina cercava

di fare del suo meglio per adattarsi all’originale pur

mantenendo la sua affascinante impronta sonora che

sapeva di polvere, ninnoli, ventagli ricamati e fruscio di

seta. Dopo avere visto la versione italiana di Margherita

Gauthier, la Garbo confessò che sarebbe stata migliore

interprete se avesse avuto la voce di Tina Lattanzi. La

“regina delle voci” ha reso la parola anche a altre grandi

attrici come Marlene Dietrich, Joan Crawford, Bette

Davis, Greer Garson, Myrna Loy, Rita Hayworth. Dagli

anni Trenta ai Sessanta, assieme a Rina Morelli,

Andreina Pagnani e Lidia Simoneschi, ha costituito il

quadrunvirato femminile del doppiaggio.

Dopo il fiasco di Non tradirmi con me di George

Cukor, l’attrice abbandona la luce della sua vita d’artista

per entrare nella grande ombra della vita privata. “In

questo crudo nuovo mondo”, disse “non c’è più posto

per me”. Era il 1941. Gli Stati Uniti entrano in guerra,

tutto il mondo entra in guerra. “La storia della mia vita”,

confessa nella biografia scritta da Barry Paris “è la

storia di uscite secondarie e ascensori segreti e altri

modi di seminare la gente che mi infastidisce perché mi

41

ha riconosciuta”. E però, lasciando il cinema, si consola

con un’altra eccitante avventura: lo spionaggio. A

rivelarlo è lo scrittore americano Charles Ingham nel

libro Un uomo chiamato Intrepido in cui sostiene che

l’attrice, dopo avere lasciato il set, fu reclutata

dall’Intelligence Service britannico e mandata prima

alle Bahamas, per controllare un milionario svedese in

odore di nazismo, e poi a Stoccolma, per collaborare

alla creazione di una rete di informatori scandinavi.

In Danimarca prese contatto con il famoso fisico

Niels Bohr, prima che questi espatriasse in Inghilterra;

mentre in Norvegia, nelle cui fredde montagne i

tedeschi distillavano l’acqua pesante per la costruzione

della bomba atomica, tentò di sabotare il progetto

nucleare che avrebbe reso il nazismo padrone del

mondo. Che tutto questo fosse vero e certificato è un

altro paio di maniche. Ingham è uno scrittore che lavora

con molta fantasia e pochi documenti. È suo per altro il

libro sui coniugi Windsor e le loro imbarazzanti

simpatie per il Terzo Reich. Il ritratto che l’autore fa di

Wallis Simpson è agghiacciante. La descrive come

un’arrampicatrice sociale dai muscoli d’acciaio e

un’abile spia sessuale al soldo dei nazisti. Secondo

Ingham avrebbe potuto dare la vittoria a Hitler e un

nuovo ordine all’Europa se non fosse incorsa

nell’implacabile ostilità degli ambienti di corte, a

cominciare dalla Regina Madre che non le perdonò

d’essere stata definita con il nomignolo di Cookie.

Spionaggio a parte, il dopo è una lunga e noiosa

fuga. Ipocondriaca, avara e ricchissima, Greta passò il

resto della vita (quasi mezzo secolo) camminando.

Come testimoniano le immagini del fotografo asiaticoamericano, Ted Leyson, che negli ultimi anni l’assediò

senza alcun rispetto della sua privacy. Viveva in una

casa modesta, sulla 52ma Strada, a New York, arredata

male e con l’unica compagnia di due gatti che aveva

battezzato Litrozzo e Mezzolitro: nomi italiani, anzi

siciliani, appresi durante i soggiorni a Taormina. Per

altro, “litrozzo” viene da “litruzzu” (di vino) che gli osti

42

le servivano nelle trattorie alla buona, senza sapere che

dietro quella donna trasandata si nascondeva il più

grande mito della storia del cinema. Un mito reso tale

anche dalla sua caparbia volontà di astrarsi dalla vita

reale, d’essere di celluloide più che di carne. Una volta

Jean Cocteau diede questo consiglio a Yul Brynner:

“Ricordati, mon cher, che quando sarai un divo il

pubblico non deve pensare che vai al gabinetto”.

Marlene Dietrich, di quattro anni più vecchia, fu

diva, anzi divissima, anche lei; una giornalista la definì

“antifascista per decenza e lesbica per vocazione”. Più

che amarli, uomini e donne, li colonizzava. Come fece

Isabel Burton con suo marito. Lo amò tanto che lo

distrusse. Chiaramente, della sua omosessualità noi

ragazzi degli anni Cinquanta poco o nulla sapevamo ma

anche se l’avessimo saputo o solo intuito non

l’avremmo compresa, e certo ci sarebbe caduto il

mondo addosso se avessimo appreso che quell’amore

distorto trovava una precisa consonanza proprio nella

divina Greta Garbo.

Il lesbismo di Marlene emerse sin dalla prima

giovinezza. Tra il 1925 e il 1929, a Berlino, prima di

essere scoperta dal pubblico come l’Angelo azzurro,

aveva messo su un teatro-cabaret molto equivoco, ed era

amica di Claire Waldoff, lesbica dichiarata e popolare

interprete di operette e riviste, che per altro le insegnò a

cantare. Fu il film di Josef von Sternberg del 1930 a

lanciarla nel firmamento internazionale, un film

pressoché perfetto, apologo della disperazione

dell’umanità in generale e, in particolare, della

borghesia della Repubblica di Weimar. La storia del

professor Unrath che s’innamora perdutamente della

cantante Lola-Lola catapultò il pubblico più giovane, a

quel tempo acerbo e per nulla smaliziato, in un mondo

di contrasti insanabili: da un canto non capì la passione

di un vecchio per una donna giovane e fantastica,

dall’altro criticò il cinismo della ragazza, la sua

strafottenza, il suo dare e non dare, il suo apparire e

43

scomparire di fronte alla disperazione di un uomo che

per amore perdeva ogni dignità.

Mezzo secolo dopo ho rivisto in teatro, al

Metropolitan di Catania, la drammatica vicenda del

professore Unrath interpretata da Giorgio Albertazzi e

dalla soubrette Valeria Marini. Alla fine del primo

tempo ci siamo guardati con mia moglie, ci siamo alzati

e ce ne siamo tornati a casa. Una performance, quella

dell’attrice bambolona, assolutamente irritante. Il mito

deve restare nella sua dolce oscurità, non farsi

strapazzare gratuitamente da attrici che non sanno

nemmeno dove stanno di casa. Ricordo il momento in

cui, nell’Angelo azzurro, Marlene, con voce rauca e

atteggiamento volgare, seduta su una botte, canta “Dalla

testa ai piedi sono fatta per l’amore”. Il pubblico del

dopolavoro restò incollato alla sedia, incapace di

esprimere una qualsiasi emozione. Non capiva le parole,

ovviamente, ma sentiva potente il flusso erotico che

emanavano la figura e la voce della diva. Poi, in una

nube di fumo da nevrosi, esplose in un applauso

interminabile.

Nei successivi film, Marlene Dietrich venne

spogliata della sua carnalità berlinese e ridefinita all’uso

hollywoodiano. I maghi della Paramount, alla ricerca di