Shakespeare e il paradosso dell’identità. A

mo’ di prologo

Shakespeare e il paradosso dell’identità. A mo’ di prologodi Cesare Catà del 15/06/2016

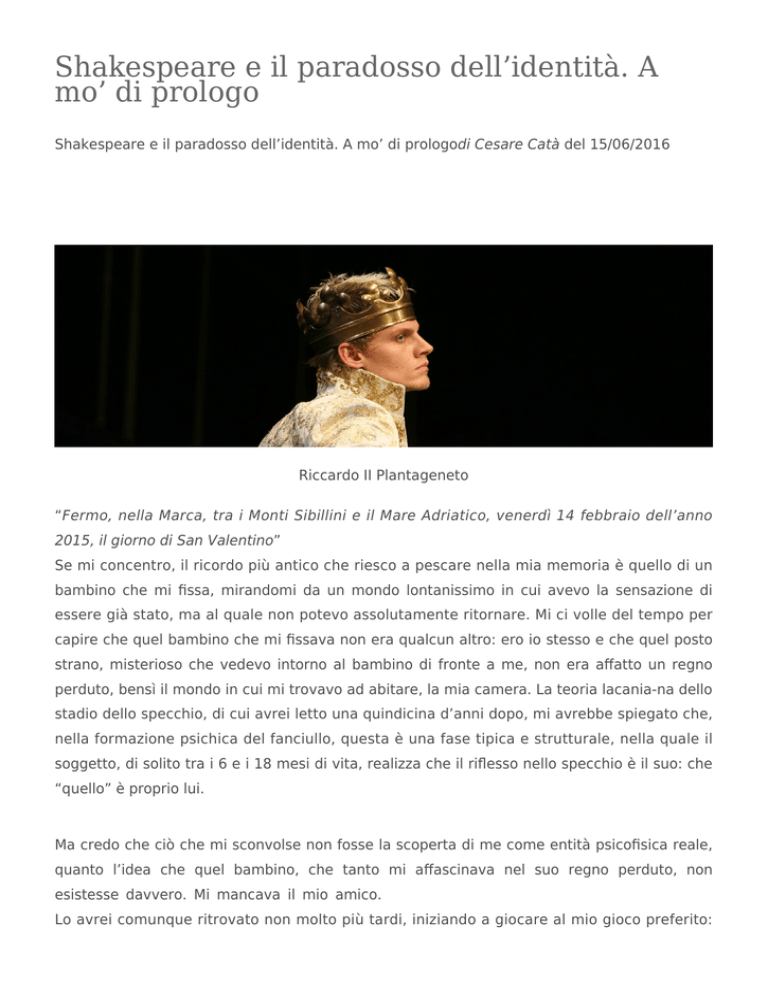

Riccardo II Plantageneto

“Fermo, nella Marca, tra i Monti Sibillini e il Mare Adriatico, venerdì 14 febbraio dell’anno

2015, il giorno di San Valentino”

Se mi concentro, il ricordo più antico che riesco a pescare nella mia memoria è quello di un

bambino che mi fissa, mirandomi da un mondo lontanissimo in cui avevo la sensazione di

essere già stato, ma al quale non potevo assolutamente ritornare. Mi ci volle del tempo per

capire che quel bambino che mi fissava non era qualcun altro: ero io stesso e che quel posto

strano, misterioso che vedevo intorno al bambino di fronte a me, non era affatto un regno

perduto, bensì il mondo in cui mi trovavo ad abitare, la mia camera. La teoria lacania-na dello

stadio dello specchio, di cui avrei letto una quindicina d’anni dopo, mi avrebbe spiegato che,

nella formazione psichica del fanciullo, questa è una fase tipica e strutturale, nella quale il

soggetto, di solito tra i 6 e i 18 mesi di vita, realizza che il riflesso nello specchio è il suo: che

“quello” è proprio lui.

Ma credo che ciò che mi sconvolse non fosse la scoperta di me come entità psicofisica reale,

quanto l’idea che quel bambino, che tanto mi affascinava nel suo regno perduto, non

esistesse davvero. Mi mancava il mio amico.

Lo avrei comunque ritrovato non molto più tardi, iniziando a giocare al mio gioco preferito:

prendere qualsiasi sorta di oggetto inanimato e farne un personaggio, inventare storie,

creare trame, conferire nomi. Lì, durante quel gioco, sentivo di essere tornato nel regno

dietro lo specchio, nello spazio chiuso e infinito della mia fantasia dove l’immagine riflessa di

me mi stava magicamente accanto.

Quando il mio gioco preferito finiva, ne iniziava un altro, che amavo assai meno: interagire

con persone vere, senza poter inventare la storia che vivevo, ma dovendola patire. Essendo

me stesso corrispondendo all’immagine riflessa dallo specchio invece di averla come amica

del cuore mi trovavo costretto in una parte il cui copione era troppo aridamente scritto per

essere interpretato con l’impeto che sentivo dentro. Un copione che il più delle volte non

aveva senso.

Una parte fondamentale dell’opera teatrale di William Shakespeare ha a che fare proprio con

il rapporto tra questi due giochi: quello che compiamo nello spazio sconfinato e conchiuso

della nostra imaginatio, e quello cui siamo chiamati a giocare al di fuori di tale spazio,

nell’empirico distendersi delle ore che legano i giorni alle notti con il filo tanto tenue quanto

potente della nostra identità. Questo secondo gioco viene generalmente chiamato “vita”, e si

distingue dal primo per un particolare: si gioca insieme e con le stesse regole prefissate. Il

primo gioco potrebbe chiamarsi, altrettanto generalmente, “teatro” e in esso il filo

indistruttibile e fragile dell’identità si mostra in tutta la sua lancinante, meravigliosa,

terrificante paradossalità.

Continuando a guardarsi nello specchio, l’essere umano compirà un viaggio senza fine in un

abisso – per l’equazione, mai pienamente risolvibile ma sempre approssimata, tra la sua

persona e l’immagine: tra il suo io nel gioco della vita e il suo sè nel regno fantastico dello

specchio.

La celeberrima battuta di Antonio nel Mercante di Venezia, secondo cui “la vita umana non è

che un palcoscenico in cui ognuno recita la propria parte”, ci dice dunque moltissimo; essa

non tradisce l’idea della vita come finzione, come talvolta si legge. Al contrario, ci mostra

come il concetto stesso di identità, su cui si fonda l’esistenza umana, sia, a un tempo,

assolutamente necessario e pericolosamente assurdo. E’ quello che vorrei chiamare il

paradosso di Narciso, individuando nel teatro shakespeariano la più alta e compiuta forma di

espressione artistico-culturale di tale principio: il paradosso secondo cui l’identità non è

identica a se stessa.

Potrebbe esserci proprio questo fondamento irrazionale della logica alla base del fenomeno

antropologico del teatro nella civiltà occidentale: la ricerca di una fissità identitaria attraverso

una maschera, per esorcizzare la terrificante fuggevolezza psichica del soggetto. La

creazione di una persona (nel senso latino, appunto, di “maschera”) come conferimento di

senso alla persona.

William Shakespeare (la cui identità storica, a sua volta, continua curiosamente e

significativamente a sfuggirci) porta all’apice questa paradossalità. Il dubbio amletico tra

essere e non essere, ben lungi dal costituire l’indecisione fattuale di un principe stufo della

vita, rappresenta anzitutto lo scacco matto dell’io di fronte a se stesso, che si trova ad essere

e al tempo stesso, non-essere se stesso. Come se essere se stessi significasse rispondere al

copione dell’ego: come se agire, nella vita, significasse essere attori, obbedendo a forze più

grandi e sovrumane che sgorgano dall’abisso dell’identità, dal mondo misterioso dietro lo

specchio.

La definizione del concetto di identità nella cultura europea, che Harold Bloom attribuisce al

teatro di Shakespeare – e che negli stessi anni del drammaturgo veniva definendosi nelle

riflessioni di Cartesio e nelle pennellate di Rembrandt, porta con sé il paradosso insito in tale

concetto. Forseè per questo motivo che Shakespeare descrive sempre il passaggio umano

sulla terra come una sorta di guerra civile che si compie su più livelli: civico, ontologico e

psicologico.

Si tratta della divisione stessa dell’uomo tra il suo io e la sua immagine: si tratta

dell’infrangersi dello specchio in mille indistinguibili frammenti, ogni qualvolta l’essere umano

tenti di scorgersi definitiva- mente in esso. Tanto nelle tragedies, che nelle commedies, che

nei chronicle plays, ciò che William Shakespeare descrive è questa guerra civile che siamo

faticosamente e infinitamente chiamati a sopire e ricomporre nel nostro tentativo di essere

uomini. Quasi fosse dotato di una sorta di magica e metafisica antenna, William Shakespeare,

questo genio letterario senza eguali nella storia dell’uomo, fu in grado di captare, nell’aria

d’Inghilterra che gli stava d’attorno, le voci di personaggi archetipici che riflettono l’identità

umana nel suo paradosso fondamentale.

E dei paradossi si può piangere, come si piange di fronte all’assurdità di una fatalità; o ridere,

come si ride dell’assurdità di una barzelletta. Solo la prospettiva e la forma mutano tra

tragedia e commedia, ma la sostanza del teatro shakespeariano rimane la medesima. I

paradossi non si sciolgono. Il paradosso di Narciso al centro del teatro di Shakespeare rimane

infatti tale, alla fine di ogni dramma. Come lettori, come spettatori, non abbiamo mai

soluzioni definitive, morali al termine delle narrazioni che questo cantore della modernità

intesse su antiche storie reinventate. Il paradosso resta, in quanto tale. Per questo ogni finale

del teatro shakespeariano è ricco di dubbi e interpretazioni. Comprendeva benissimo la

questione Virginia Woolf quando, nella sezione del suo saggio The Common Reader dedicata

al teatro elisabettiano, affermava che metà del lavoro del drammaturgo, negli autori del

tempo, era svolto dal pubblico. Perfettamente vero. E si potrebbe aggiungere che anche il

lettore e l’interprete, nel teatro di Shakespeare, siano coautori.

I drammi di Shakespeare non sono mai favole con una morale; sono, semmai, fiabe dai

profondi e

innumerevoli significati simbolici. Nello insolubile rapportarsi alla identità umana che

Shakespeare presenta in tutta la sua meravigliosa e virulenta paradossalità, l’ultima parola

su chi abbia torto o ragione, su come stiano le cose, spetta sempre a noi in quanto lettorispettatori. E le soluzioni sono infinite. E’ pazzo, Amleto? E’ colpevole, Otello? La ragione sta

dalla parte di Marcantonio o da quella di Bruto? Le opere di Shakespeare non ci danno una

risposta in questo senso, perchè essere Amleto, Otello, Bruto o Marcantonio è di per sè un

paradosso. Questa è la svolta moderna del teatro shakespeariano, in cui l’uomo è solo con se

stesso – un se stesso che costantemente gli sfugge. Non è un caso che, per amare e

realizzarsi, i personaggi di Shakespeare debbano tentare con tutte le proprie forze di non

essere chi essi sono. Giulietta chiede a Romeo di non essere Romeo, perchè solo così la loro

love story può avere seguito; ed è significativamente nel travestimento, come in Much A do

About Nothing o in Twelfth Night, che invece il destino può compiersi: quando viene meno il

cortocircuito dell’identità. Si mostra qui con evidenza come il teatro, anche e soprattutto

nella sua parte performativa, registica e attoriale, non possa e non debba essere scisso

dall’analisi e dalla ricerca filosofica, per un binomio spesso dimenticato da cui il presente

studio cerca, al contrario, di prendere le mosse: la pratica teatrale e la riflessione speculativa.

Nel ferreo gioco del teatro, essenziale è la comprensione ermeneutica del testo che, affinchè

il pubblico comprenda, gli attori con la loro e locuzione e con i loro movimenti comunicano al

pubblico. Raccontare una storia, cosicchè l’uomo faccia pace con il suo regno perduto dietro

lo specchio: questo fine originario del teatro trova in Shakespeare il suo punto più alto.

Tra tutte le storie da lui narrate, una si concentra in modo particolare sul paradosso

dell’identità – un paradosso che è anche al centro della storia inglese. La vicenda di Riccardo

II Plantageneto.

Egli è, più di ogni altro, il personaggio shakespeariano che cerca se stesso nell’abisso dello

specchio. E questo lo rende forse il protagonista più emblematico del teatro del bardo di

Stratford.

Sovrano che si rifugia nella sua fantasia dimenticando il mondo, egli è colui che, più di ogni

altro, tenta di contrapporre il “teatro” alla “vita”, sino alle estreme conseguenze. Le quali

significano, anzitutto, escludere il mondo esterno per rimanere aggrappato alla immagine

ideale di sè, in un solipsismo fatale proprio come quello del mito di Narciso.

La storia di Riccardo II Plantageneto, paradigma del paradosso dell’identità, ci mostra perciò

le radici filosofiche e antropologiche di quella sindrome psicologica nota come Narcisismo; e

come tale sindrome, espressa nell’opera teatrale e poetica del dramma di Shakespeare,

tocchi alcuni punti fondamentali della cultura occidentale moderna e contemporanea.

Il solipsismo di Riccardo diviene il nostro, non appena inseguiamo vanamente la nostra

immagine al fondo dello specchio. Ricordo che quando giocavo, da bambino, inventando

trame e personaggi con gli oggetti inanimati che avevo di fronte, ciò che davvero non

sopportavo era un amico che mi venisse a trovare per giocare insieme. Il gioco che facevo io

si poteva fare soltanto da soli. Lo sguardo dell’altro mi avrebbe individuato come soggetto

reale, distruggendo l’immagine di me nel fantastico regno perduto al fondo dello specchio.

Quando poi finivo di giocare, e accanto me non c’era nessuno, ero invaso da una tristezza

senza fine.

Per approfondimenti:

_Cesare Catà, Shakespeare e l’urlo di Narciso: viaggio nel Riccardo II, Edizioni Aguaplano,

2015

© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata