FULVIO IRACE

Politecnico di Milano

METROPOLIS *

“Alla scultura ormai non resta come futuro che il campo urbano e sociale, e la

misura e i modi che ne conseguono”. Francesco Somaini

In un appunto senza data (ma certamente scritto attorno al 1974) custodito,

insieme a tanti altri fogli di disegni e di pensieri, tra le carte d’archivio, Francesco

Somaini abbozzava una stringata autobiografia, assai prossima però, per modi e

contenuti, al messaggio di un possibile manifesto. “Dal 1970 – annotava – con

disegni e scritti ed un libro con Enrico Crispolti ‘Urgenza nella città’ […] credo di

aver messo a fuoco, oltre che una critica, la tipologia di una progettazione

plastica urbana con un arco che va dall’intervento preesecutivo sino

all’immagine contestatoria. Dal 1974 ho scelto come medium espressivo a

questo fine il fotomontaggio.” L’annotazione contiene insieme un consuntivo e

un programma: “il contenuto di un messaggio urbano e le sue implicazioni

sociali postulano uno specifico di più vasta risonanza, atto ad incontri su una

scala più ampia di quelli forniti dai circuiti privilegiati tradizionali dell’arte”.

I primi anni settanta sono per Somaini densi di riflessioni, testimoniate da fitti e

numerosi appunti manoscritti in cui egli riversa, con la foga di annotazioni

subitanee, pensieri, studi e propositi da far poi confluire in una più pacata e

argomentata redazione: se non scientifica, certamente icastica e definitiva. Un

manifesto in fieri, insomma, in bilico sul confine labile che in quel decennio

turbinoso metteva in discussione la separatezza delle discipline, avocando più

stretta cooperazione tra scultura, architettura, paesaggio.

Non è la sua una posizione isolata, giacché per tutto il decennio precedente crisi

dell’arte e crisi della città erano state il sottofondo comune al generale stato di

insoddisfazione e malessere che aveva alimentato l’insorgere inaspettato e

virulento del pensiero utopico e della ricerca di possibili vie d’uscita. A partire

dall’“anarchitettura” con cui Gordon Matta-Clark commentava fallimenti e

disastri dell’architettura richiamando i diritti dell’anarchia, negli anni della land

art e dei movimenti “radical” si configurano infatti nuovi format professionali: e

se gli architetti si imparentano e si ibridano con gli artisti accogliendoli nelle loro

fila o cooptandone le modalità operative, non sorprende che gli artisti escano

dal guscio delle gallerie con l’ambizione di misurarsi con l’ambiente. Alla crisi

della scultura come oggetto chiuso in sé corrisponde quasi simmetricamente

quella dell’architettura come professione al servizio delle tecniche. Entrambe

sentono di dover oltrepassare un limite, di dover intraprendere un viaggio di

riscoperta che ridia una prospettiva e un senso a posizioni e attività

sclerotizzate.

Primo e comune punto di partenza è la critica alla città moderna e

l’insoddisfazione verso quello stile internazionale che ha disseccato l’utopia delle

avanguardie del primo Novecento nella formulazione burocratica di una

tecnologia al servizio del capitale. Si tratta di un’onda lunga, avviata dalla messa

in mora dell’idea di “modernità classica” e perseguita poi dal movimento

discontinuo ma incalzante di messa a punto di nuovi strumenti, di nuove

prospettive per superare d’abbrivio un’impasse più che storica, epocale. La

soluzione non poteva essere trovata entro le istituzioni; andava sollecitata

nell’ambiente urbano, perché la prova più evidente del fallimento erano proprio

le distorsioni della metropoli, che in America Jane Jacobs aveva evidenziato con

grande successo nel suo capolavoro del 1961, Vita e morte delle grandi città.

Sostenitrice di una radicale revisione del modello di sviluppo urbanistico delle

città moderne incentrate sulla scala del traffico e dunque ostili alle

manifestazioni della vita di relazione, Jacobs non a caso è uno degli autori su cui

maggiormente si accentra l’attenzione di Somaini, che tuttavia annota ai margini

dell’edizione italiana del 1969: “giusto, ma troppo intimistico”. Come vedremo,

infatti, per Somaini la disumanizzazione della metropoli contemporanea non può

essere combattuta con il rifiuto della grande città. Al contrario, accettandone

come irreversibile e insopprimibile la “forza attrattiva”, bisogna imparare a

canalizzarne la potenza deviandola nella “forza d’urto” di una nuova tensione

estetica.

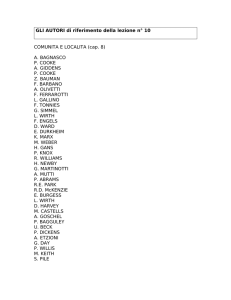

Non si tratta nel suo caso di posizioni improvvisate, ma anzi di scelte

conseguenti un impegno silenzioso e ostinato di sistematica ricognizione nella

vasta letteratura scientifica nell’ambito soprattutto della sociologia e

dell’antropologia urbana che l’industria editoriale in quegli anni mette a

disposizione del lettore italiano: la lista è lunga, ma tutt’altro che casuale, e la

frequentazione della biblioteca dello scultore riserva a studiosi e ricercatori

molte sorprese. Punto di partenza – e testo di riferimento per l’intensa

frequentazione – è La città nella storia di Lewis Mumford (di cui l’artista

possiede l’edizione del 1967); ma la lista si allunga a comprendere, tra altri,

Henri Lefebrve (Il diritto alla città, 1970), Alexander Mitscherlich (Il feticcio

urbano), Michel Ragon (La cité de l’an 2000, 1968), Aldo Rossi (L’architettura

della città, 1970), Carlo Aymonino (Origini e sviluppo della città moderna, 1965),

Jane Jacobs (Vita e morte delle grandi città, 1969), Clarence S. Stein (Verso

nuove città per l’America, 1969), Willy Hellpach (L’uomo della metropoli, 1960),

oltre a due classici d’inizio secolo: Città in evoluzione di Patrick Geddes, nella

traduzione italiana del 1970 per Il Saggiatore, e La città lineare di Arturo Soria y

Mata, pubblicato in traduzione italiana dalla stessa casa editrice nel 1968.

La sua sembra più la biblioteca di un architetto impegnato che quella di un

artista: non a caso Somaini stesso si definisce “operatore estetico, scultore,

compagno di via dell’architetto”. Le sue letture sono avide e metodiche e,

soprattutto, tutt’altro che estemporanee: inseguono con precisione una linea a

cavallo tra urbanistica, storia, psicologia ambientale, antropologia e sociologia.

Somaini è lettore vorace ma selettivo: le pagine dei testi della sua biblioteca

sono intarsiate di sottolineature che mirano a isolare nel flusso del

ragionamento punti chiave da trasformare in punti d’azione: impressionante

l’intensità con cui chiosa pagine e passaggi con riflessioni e commenti attinenti

alla sua specificità. Sulle pagine di Una città più umana di Hans Paul Bahrdt

(nell’edizione De Donato, 1960) annota: “non critica al concetto della grande

città come operato dalla critica conservatrice ma da un lato affermazione della

necessarietà e ineluttabilità della grande città e dall’altro percezione e

figurazione della sua tragicità immanente di oggi”.

Legge con partecipe attenzione Teorie e storia dell’architettura, il rovente saggio

in cui Manfredo Tafuri faceva tabula rasa delle grandi narrazioni di cui si

alimentava ancora il mito salvifico delle avanguardie, trovando nelle sue tesi

radicali un supporto alla convinzione per cui “un frammento architettonico ha la

capacità di investire di nuovi significati un insieme precostituito”. La tesi critica,

cioè, viene assimilata e riportata alla sua urgenza di incisione sulla realtà urbana

attraverso la particolare espressione della sua arte. Si rinsalda così la ricerca di

una scultura “scioccante” – capace cioè di entrare in rotta di collisione con

l’inospitalità della metropoli – ma anche il suo deciso rifiuto di soluzioni troppo

facili, come gli appaiono – negli anni della loro massima declinazione – i tentativi

delle neoavanguardie.

Si tratta di un punto fondamentale, perché la cultura di quella che Tafuri aveva

ironicamente definito “internazionale delle utopie” era allora al suo apogeo,

consacrata dalla pervasiva circolazione di nuove immagini di città che

promettevano una via d’uscita dall’apocalisse urbana nei paradisi artificiali di

metropoli sospese, di armonie riconquistate e ricomposte nel vuoto

antropizzato, dagli oceani ai deserti, addirittura galleggianti come nuvole

tecnologiche nell’aria.

Appare dunque netto il suo rifiuto di quell’utopismo di maniera (particolarmente

feroci gli strali contro l’Arcology di Soleri) e ancora più lucida l’equiparazione di

quei mondi perfetti alle gated community americane, risultato di una

privatizzazione dello spazio sociale sottoposto a ferreo controllo centrale. “Oggi

[…] non è lecito avere sogni non possibili. L’utopia astratta fatta di avvenirismo

puro porta in sé un troppo largo margine di errore ed è un rischio che non si può

correre.”1 Contro quest’utopismo sterile, si dichiara a favore di “una

concentrazione dell’analisi su limitati insiemi settoriali, individuati però fra gangli

vitali della struttura urbana”. Coerentemente, dalla lettura di L’architettura della

città di Aldo Rossi (di cui possiede l’edizione del 1970) è spinto a riflettere sulla

necessità di individuare i “luoghi primari” su cui far convergere le sue azioni.

Milano, 12 gennaio 2017

* Estratto dal testo in catalogo Skira