Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Quirino Camerlengo

INTRODUZIONE ALLO STUDIO

DELLA

COSTITUZIONE ECONOMICA

a.a. 2014-2015

2

Presentazione della dispensa

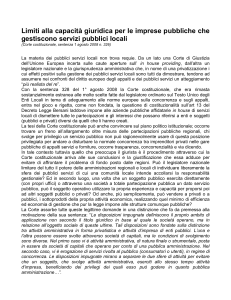

Il corso di “Costituzione economica” (6 CFU), affine-integrativo collocato al secondo anno

della laurea triennale in Management, aspira a fornire gli strumenti necessari per interpretare il senso

e la portata delle disposizioni della Cara fondamentale in tema di rapporti economici. Questi

strumenti si rivelano necessari per affrontare il corso di “Diritto dell’economia” (6 CFU),

caratterizzante collocato al terzo anno del medesimo corso di laurea triennale in Management.

L’indice di questa dispensa chiarisce bene il percorso seguito. Da una introduzione di carattere

generale sul senso della “costituzione economica”, passando attraverso l’analisi del sistema delle fonti

del diritto, si approderà ad uno studio degli elementi qualificanti tale disciplina: i protagonisti della

costituzione economica (pubblici e privati), i mezzi utilizzati nello svolgimento delle attività

economiche, i poteri attribuiti dall’ordinamento a tali soggetti. L’epilogo sarà la descrizione di quella

vocazione sociale del sistema costituzionale con la quale dovrà fare i conti la disciplina della libertà di

iniziativa economica privata.

L’eterogeneità dei contenuti ha imposto una trattazione spesso trasversale, tale cioè da

attraversare molte branche dell’ordinamento giuridico: quindi, non solo il diritto costituzionale, ma

anche il diritto privato, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro e il diritto

sindacale. Non deve, perciò, destare sorpresa imbattersi in istituti e in categorie concettuali proprie di

settori scientifico-disciplinari diversi dal diritto costituzionale.

In fondo, è la stessa complessa nozione di “costituzione economica” ad imporre un simile

approccio. Che senso avrebbe studiare la libertà di iniziativa economica privata senza i necessari

rudimenti di diritto privato e, soprattutto, di diritto commerciale ? Che senso avrebbe occuparsi dei

limiti e delle condizioni che influenzano l’esercizio concreto di tale libertà senza attingere alle

categorie del diritto amministrativo ?

Quanto al metodo seguito, la dispensa è articolata in ricostruzioni e analisi condotte

direttamente dall’autore, spesso (ma non sempre) integrate da saggi, attinti da alcune fonti

bibliografiche espressamente identificate, di cui sono autori importanti studiosi. Tramite questi scritti

è possibile acquisire i necessari approfondimenti, lasciando al lettore la libertà di decidere sino a che

punto addentrarsi nei meandri di tematiche spesso complesse e intricate, persino per gli operatori del

diritto.

Nel confezionare questa dispensa il mio pensiero va a tutti gli studenti e a tutte le studentesse di

Economia a Pavia che in questi anni hanno contribuito, con la loro vivace, intelligente e, soprattutto,

tenace partecipazione ai corsi di Diritto pubblico e dell’economia e di Diritto dell’economia, a

stimolare l’interesse verso una materia complessa e multiforme come quella della costituzione

economica. Naturalmente, questa dispensa è un contenitore di idee sempre aperto. Dunque, sono

ben accette osservazioni, critiche, suggerimenti, anche semplici correzioni formali, per rendere questo

scritto sempre più congeniale alle esigenze formative di questo corso ([email protected]).

Pavia, 31 ottobre 2014

3

INDICE

Capitolo I

DIRITTO ED ECONOMIA

In questo capitolo è introdotto il tema dei rapporti tra diritto ed economia, spesso conflittuali.

La comunità e le sue regole

(pag. 8)

Le frequenti tensioni tra diritto ed economia (pag. 10)

Capitolo II

IL DIRITTO OGGETTIVO E LA NORMA GIURIDICA

Il secondo capitolo mira a descrivere il concetto di “diritto oggettivo” e la nozione di “norma giuridica”, mettendo in luce

le differenze rispetto ad altre forme di regolamentazione sociale.

Il diritto oggettivo come insieme di norme giuridiche (pag. 12)

Capitolo III

LE FONTI DEL DIRITTO

Questo capitolo illustra il concetto di “fonte del diritto” e tratta del problema dei contrasti tra fonti, esaminando i diversi

criteri di risoluzione.

Introduzione (pag. 15)

Il diritto oggettivo come sistema normativo e il problema delle antinomie tra fonti del diritto (pag. 16)

I criteri di risoluzione delle antinomie (pag. 18)

Alcune riflessioni e precisazioni (pag. 22)

Capitolo IV

VERSO LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA

Partendo dalla nozione generale di “costituzione” e passando attraverso lo studio dei caratteri propri della Costituzione

italiana, questo capitolo focalizza l’attenzione sulla controversa nozione di “costituzione economica”

Sezione I

LA COSTITUZIONE IN GENERALE

La nozione di costituzione nella teoria generale (pag. 37)

S. BARTOLE, voce Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. IV ed.,

Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 288 ss.

Sezione II

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Storia, caratteri e princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana (pag. 50)

V. ONIDA, voce Costituzione italiana, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino,

1989, pp. 321 ss.

4

Sezione III

LA COSTITUZIONE ECONOMICA

Il fattore economico nella Costituzione (pag. 66)

M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V,

Utet, Torino, 1990, pp. 373 ss.

L’evoluzione della costituzione economica italiana (pag. 76)

Capitolo V

I SOGGETTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA

Il capitolo quinto è dedicato ai protagonisti, sia sul versante pubblico sia su quello privato, della costituzione economica.

In particolare, nella parte dedicata agli organi di garanzia è trattato il tema, centrale nella costituzione economica, delle

autorità amministrative indipendenti. Quanto ai soggetti privati, partendo dalla distinzione tra persone fisiche e persone

giuridiche, una breve disamina è dedicata alle società.

Sezione I

I SOGGETTI PUBBLICI

Lo Stato (pag. 80)

L. ORNAGHI, voce Stato, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. XV, Utet, Torino, 1999, pp. 25

ss.

Considerazioni sul concetto tradizionale di Stato (pag. 91)

Il Parlamento (pag. 92)

Il Governo (pag. 94)

La pubblica amministrazione (pag. 95)

L’ordine giudiziario (pag. 96)

Gli organi di garanzia (pag. 97)

M. POTO, voce Autorità amministrative indipendenti, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., Agg.,

vol. III, Utet, Torino, 2008, pp. 54 ss.

Le autonomie territoriali e funzionali (pag. 103)

Le istituzioni dell’Unione europea (pag. 104)

Sezione II

I SOGGETTI PRIVATI

Persone fisiche e persone giuridiche (pag. 105)

5

Q. CAMERLENGO, Lobbies e processi di decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La

Costituzione in officina. Il primo intervento urgente, Pavia University Press, Pavia, 2013,

pp. 37 ss.

Capitolo VI

GLI OGGETTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA

Il capitolo sesto è dedicato ai beni (pubblici, privati, comuni) quali strumenti per l’attività svolta dia diversi protagonisti

della costituzione economica.

Sezione I

I BENI PRIVATI (pag. 115)

F. MACARIO, Commento all’art. 42, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 864 ss.

Sezione II

I BENI PUBBLICI (pag. 122)

Sezione III

I BENI COMUNI (pag. 123)

L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium

genus ?, in Politica del diritto, 2014, pp. 253 ss.

Capitolo VII

GLI STRUMENTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA

Sezione I

I POTERI DEI SOGGETTI PUBBLICI

Nella parte dedicata alla funzione legislativa saranno esaminate diverse forme di trasformazione della “legge” (leggiprovvedimento, leggi incentivo, leggi di interpretazione autentica). C’è poi la parte dedicata alla manovra di bilancio e alla

legge di stabilità. Una specifica attenzione è poi riservata alla legge regionale, anche in ambito finanziario. Quanto alla

funzione amministrativa, una specifica attenzione verrà dedicata al concetto di discrezionalità amministrativa.

La funzione legislativa (pag. 139)

L. ANTONINI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e

prospettive, in RivistaAIC, 2014.

La funzione amministrativa (pag. 163)

I servizi pubblici (pag. 171)

A. LUCARELLI, Commento all’art. 43, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 883 ss.

giurisdizionale

La funzione giu

risdizionale (pag. 186)

Sezione II

I POTERI DEI SOGGETTI PRIVATI

6

Questa sezione è dedicata al concetto di diritto soggettivo e alle sue classificazioni. Si passerà quindi all’analisi del negozio

giuridico (con classificazione dei contratti) e della responsabilità. Una specifica attenzione verrà naturalmente dedicata

all’analisi dell’art. 41 Cost. e allo studio delle più importanti previsioni relative al diritto al lavoro.

Le posizioni giuridiche soggettive (pag. 187)

legittimo

imo (pag. 192)

Diritto soggettivo e interesse legitt

La libertà di iniziativa economica privata (pag. 195)

R. NIRO, Commento all’art. 41, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 846 ss.

Il diritto al lavoro (pag. 206)

A. CARIOLA, Commento all’art. 4, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 114 ss.

I sindacati e la contrattazione collettiva (pag. 219)

A. D’ALOIA, Commento all’art. 39, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 796 ss.

C. COLAPIETRO, Commento all’art. 36, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 739 ss.

O. ROSELLI, Commento all’art. 40, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 825 ss.

Capitolo VIII

LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA

In quest’ultimo capitolo la costituzione economica dovrà confrontarsi con l’anima sociale del sistema costituzionale, con

particolare riferimento all’impatto prodotto su di essa dal principio di eguaglianza sostanziale. Al termine, verrà esposta la

tesi della promozione sociale quale valore costituzionale volto a stimolare la mobilità sociale.

Introduzione (pag. 257)

I princìpi costituzionali ad alta valenza sociale (pag. 257)

A. GIORGIS, Commento all’art. 3, secondo comma, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti

(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 88 ss.

I diritti sociali (pag. 272)

Dall’eguaglianza sostanziale alla promozione sociale (pag. 280)

Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 337

ss.

7

Capitolo I

DIRITTO ED ECONOMIA

La comunità e le sue regole

Ogni comunità organizzata non può fare a meno di regole per garantire la propria

sopravvivenza. La vita della comunità, infatti, si manifesta attraverso relazioni tra i propri componenti,

i cosiddetti “consociati”. Tali relazioni riflettono interessi,

interessi di diversa natura, di cui i singoli consociati

sono titolari. A loro volta, questi interessi possono entrare in conflitto,

conflitto risultando tra di loro

incompatibili. Il contrasto tra interessi, se non risolto, può turbare la pacifica convivenza e, se esteso

su vasta scala, può condurre all’anarchia ed al caos. Sono, dunque, necessarie regole per decidere

quale, tra gli interessi in conflitto, merita di prevalere (→ dirimere una controversia; comporre una

lite).

Un esempio può aiutare a comprendere questa dinamica. Il proprietario (Tizio) di un terreno ha diritto di

godere pienamente di tale bene: in particolare, egli ha diritto, com’è intuibile, di impedire agli altri l’accesso al suo

terreno. Un altro soggetto (Caio), proprietario del terreno confinante, vanta gli stessi diritti. Diversamente dal

primo, però, per la particolare posizione del fondo di sua proprietà, non ha accesso diretto alla strada pubblica. In

pratica, tra il terreno e la strada pubblica c’è di mezzo proprio il fondo di Tizio. È altrettanto intuibile che Caio

abbia, come qualsiasi consociato, diritto di utilizzare la strada pubblica e, quindi, di raggiungere il proprio fondo.

Caio inizia ad attraversare il terreno di Tizio con l’automobile. Tizio per un po’ di tempo tollera, ma ad un certo

punto non sopporta più i continui passaggi di Caio e fa recintare il terreno, munendolo di un cancello di accesso

provvisto di serratura. Nasce un conflitto tra Tizio e Caio: il primo ha interesse a che il suo terreno non sia rovinato

dai continui attraversamenti di altre persone; il secondo ha interesse a raggiungere il proprio fondo dalla strada

pubblica. Il conflitto rischia di degenerare in atti di violenza (in verità, già la repentina realizzazione del recinto

chiuso potrebbe considerarsi quale atto di “violenza”). Come prevenire il conflitto ? Come risolvere un conflitto

eventualmente nato tra i due contendenti ?

I conflitti, all’interno di una determinata comunità sociale, possono essere prevenuti e, se del

caso, risolti attraverso la fissazione di regole. Una regola è uno schema astratto di qualificazione entro

il quale ricondurre un concreto fatto della vita che pone in contrasto i titolari di interessi confliggenti

(→ sussunzione del caso concreto). La regola, cioè, stabilisce che, in presenza di determinate

situazioni, si hanno altrettanto determinate conseguenze. In estrema sintesi, la regola descrive un

rapporto di causa/effetto (→ rapporto di causalità; nesso eziologico).

Facciamo qualche esempio di regole volte a dirimere contrasti all’interno della comunità. Chiunque cagiona

la morte di un uomo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Così recita l’art. 575 del codice

penale. Questa regola pone in relazione un comportamento (l’uccisione di un uomo) con una reazione (la

reclusione dell’omicida): in altri termini, se uccidi un uomo (causa), finirai in prigione (effetto). Altro esempio,

meno cruento. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad esempio,

perché minore d’età). Questa è la previsione dell’art. 1425 del codice civile. Ciò significa che un contratto stipulato

da una persona incapace secondo la legge (causa) può essere annullato (effetto). O, ancora: secondo l’art. 68 della

Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti

dati nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, un deputato che, nel corso di una seduta alla Camera, esprime

dichiarazioni offensive in merito all’operato di un magistrato (causa), non può essere processato e, quindi,

condannato da alcun giudice (effetto).

Già da questi pochi esempi affiora chiaramente l’importanza delle regole. In una comunità che

ha raggiunto un sufficiente livello di civiltà, ogni contrasto deve essere risolto da un soggetto terzo

rispetto ai contendenti (un giudice, un arbitro, una giuria, una commissione di esperti, ecc.). è

fondamentale, però, che la persona investita del compito di dirimere una lite possa decidere secondo

regole predeterminate, in modo tale da garantire un giudizio equo e neutrale. La condizione ideale

8

sarebbe, comunque, che ogni consociato conoscesse in anticipo le regole e le rispettasse, in modo tale

da evitare conflitti.

Il giudice, quindi, una volta conosciuti i fatti reali, in base alle “prove” allegate dalle parti in

conflitto, ricostruisce in maniera puntuale l’effettiva dinamica degli eventi controversi e procede al

raffronto tra il concreto comportamento contestato ed il comportamento previsto in astratto dalla

regola.

Alla luce di tale raffronto, il giudice darà ragione ad una delle parti e dichiarerà soccombente

l’altra.

Torniamo all’esempio dei due proprietari di terreni confinanti. Il problema da risolvere è il seguente: può

Tizio impedire a Caio il passaggio sul proprio terreno ? Il giudice, al quale i due litiganti si rivolgono (→ adire il

giudice), una volta ricostruita la realtà, cerca la regola da applicare al caso concreto. E la trova nel codice civile. Gli

articoli 1027 e seguenti stabiliscono, a carico del fondo che si frappone tra una strada pubblica ed un altro fondo

(→ fondo intercluso), un “peso”, consistente nell’obbligo, per il proprietario, di consentire l’attraversamento a

favore del fondo intercluso (→ servitù di passaggio). In particolare, la regola che il giudice applicherà è la seguente:

“il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela

senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il

conveniente uso del proprio fondo” (art. 1051 del codice civile). Ponendo la recinzione e non consegnando al

vicino le chiavi del cancello, Tizio impedisce a Caio di esercitare il diritto previsto dalla citata regola (causa). Il

giudice condannerà, quindi, Tizio a consentire il passaggio a Caio, ai sensi dell’art. 1079 del codice civile (effetto).

In verità, spesso senza rendercene conto, siamo circondati da regole. Viviamo applicando e

rispettando, talvolta subendo, regole.

Quando giochiamo a briscola con gli amici, rispettiamo regole (l’asso vale più del tre). Il matematico che

calcola l’area di un triangolo applica una regola (base per altezza diviso due). Il chimico che armeggia nel suo

laboratorio tra elementi e composti sa che unendo il sodio al cloro (causa) otterrà il sale (effetto). Il chirurgo, prima

di affondare il bisturi nella carne del paziente, deve rispettare severissime regole d’igiene: la carente pulizia delle

mani (causa) può provocare infezioni a danno del malcapitato paziente (effetto). E così via. Provate a lasciare

un’autovettura in sosta vietata, e vi accorgerete della ... funzionalità delle regole !

L’esperienza dimostra, dunque, la complessità delle regole che ogni giorno definiscono rapporti

di causalità tra situazioni e conseguenze. Tuttavia, non tutte le regole hanno la stessa natura.

Pensiamo agli esempi dapprima riferiti. Se, nel corso di una partita a briscola, il mio avversario butta l’asso

di briscola e io rispondo con un asso di bastoni, mi ritroverò con undici punti in meno, ma la mia vita continuerà

ad essere felice. Se un matematico non applica o applica male una regola di trigonometria farà una brutta figura

con i suoi colleghi nel tentativo di dimostrare la fondatezza di una determinata congettura. Il discorso cambia se,

guidando imprudentemente, investiamo sulle strisce un pedone o se non paghiamo le tasse o se non restituiamo il

libro che il nostro amico ci ha gentilmente prestato.

Dalle esemplificazioni appena riportate emerge una prima, importante sensazione.

Le regole si differenziano tra di loro per il tipo di reazione provocata dalla loro inosservanza.

In effetti, di fronte ad una regola, il singolo consociato sa che per ottenere un determinato

risultato o per evitare una determinata conseguenza negativa (effetto) dovrà oppure non dovrà

assumere un certo comportamento (causa).

Così, se non voglio procurarmi una ustione dovrò evitare di infilare la mano nel forno acceso. Se voglio

evitare che il concessionario si riprenda la splendida decappottabile che ho appena acquistato, dovrò pagare

regolarmente tutte le rate del prezzo. Se voglio scongiurare l’esplosione del laboratorio in cui lavoro come chimico,

dovrò usare una certa cautela nel mischiare determinate sostanze. Se voglio evitare di passare il resto della mia vita

nel penitenziario di Opera, dovrò fare a meno di provocare la morte dei miei nemici.

Si tratta, dunque, di identificare le caratteristiche che permettono di classificare i diversi tipi di

regole applicate e rispettate all’interno di una data comunità.

9

Le frequenti tensioni tra diritto ed economia

Di recente, uno dei maggiori studiosi di diritto costituzionale ha così osservato: «economia e

diritto parrebbero dislocarsi su due fronti contrapposti: la prima richiama la competitività, il secondo

evoca le garanzie» (Michele Ainis, in federalismi.it).

La tensione tra diritto ed economia è particolarmente forte quando sono coinvolti i diritti

fondamentali. Sovente, l’economia contesta al diritto di approntare troppe garanzie alle posizioni

individuali vantate dai consociati: si contesta alle persone di evocare diritti insaziabili. Senonché, pare

aver ragione Stefano Rodotà quando, in un articolo apparso su Repubblica del 20 ottobre 2014,

ammonisce che «non sono i diritti ad essere insaziabili, lo è la pretesa dell’economia di stabilire quali

siano i diritti compatibili con essa». E questa compatibilità è valutata non alla stregua di princìpi

giuridici condivisi o di valori morali comuni, ma alla luce di criteri economici quali quelli associati

all’analisi costi-benefici. Così, si finisce coll’affermare che, di fronte ad una crisi economica, i diritti

diventano un lusso che una società non può permettersi, al pari dell’eguaglianza.

L’Ilva di Taranto è la più grande acciaieria d’Europa, e vanta una storia pluridecennale.

Nel 2012 la procura della Repubblica di Taranto sottopone ad indagine i vertici della società

che gestisce l’Ilva con accuse pesanti: disastro doloso e colposo, avvelenamento di alimenti, omissione

dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento di beni pubblici, sversamento di

sostanze inquinanti. A supporto di tale accusa le perizie di parte mettono in luce la diffusione di

patologie, anche mortali, a livelli decisamente superiori rispetto alla media nazionale.

Nel corso delle indagini, al fine di evitare la reiterazione dei reati contestati e in attesa del

giudizio finale, la stessa procura dispone il sequestro cautelare degli impianti con conseguente

sospensione delle attività lavorative in esse svolte.

Interviene, quindi, il Governo, che con un apposito decreto legge revoca le misure adottate dai

magistrati requirenti. La Corte costituzionale, adìta dai giudici tarantini, rigetta la questione di

incostituzionalità sollevata contro il decreto legge. Secondo la Corte, l’intervento legislativo del

Governo rappresenta un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco (→ sentenza n. 85 del

2013).

Questo episodio mette in evidenza la tensione tra diritto ed economia. Da un lato, il diritto

oggettivo impone alle imprese l’assunzione di misure volte a prevenire l’inquinamento: dunque,

misure dirette a salvaguardare il bene salute. D’altro canto, l’imprenditore, che intende massimizzare

il profitto rendendo più ampio possibile il divario tra ricavi e costi, tende a contenere le uscite. Le

misure antinquinamento costano, e anche tanto e, dunque, fino a quando può l’imprenditore, in

quanto attore economico, è indotto a limitare le proprie spese da questo punto di vista. In breve, il

diritto impone alle imprese costi che queste farebbero volentieri a meno di sostenere.

Nel caso dell’Ilva di Taranto, il quadro si complica perché oltre al bene “salute” e al bene

“iniziativa economica” entra in gioco anche il bene “lavoro” (peraltro, come vedremo, tutti beni

riconosciuti e protetti dalla nostra Costituzione): una impresa che inquina, superando le soglie

accettabili e non adottando i necessari accorgimenti, è una impresa che deve chiudere, perché lo

impone il diritto. Ma un’impresa che chiude è anche un’impresa che licenzia, perché l’imprenditore

non ha più bisogno di manodopera.

Si pone, quindi, in questo come in tantissimi altri casi analoghi, un problema di bilanciamento

tra beni ed interessi che, talvolta, confliggono. Diritto ed economia entrano in tensione in quanto il

punto di equilibrio cercato da entrambi può anche non coincidere. Il diritto opera secondo criteri

politici. L’economia opera secondo criteri di efficienza. Il diritto riflette l’indirizzo politico di chi

governa, di chi ha il potere, di chi dunque decide attraverso le leggi. L’economia segue altri percorsi,

segnati dalla ponderazione dei ricavi, dei costi, delle esternalità, delle efficienti allocazioni delle risorse

disponibili, dell’incontro tra domanda e offerta, delle utilità.

10

Un altro esempio è particolarmente significativo. Nell’ottobre 2014 il Governo Renzi mette in

pericolo il rapporto fiduciario con la sua maggioranza parlamentare perseguendo l’obiettivo di

modificare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. L’art. 18 della legge n. 300 del 1970 mira a garantire

la stabilità del posto di lavoro. Nelle aziende con più di quindici dipendenti, in caso di licenziamento

illegittimo è previsto il reintegro nel posto di lavoro. Il Governo Renzi intende circoscrivere l’obbligo

di reintegro solo a casi eccezionali (ad es., in caso di licenziamento discriminatorio). I sindacati e

persino una parte del partito di maggioranza insorgono, denunciando il venir meno di una

importante, vitale garanzia per i lavoratori subordinati, i quali, quand’anche venisse riconosciuta dal

giudice l’illegittimità del licenziamento, dovrebbero accontentarsi di un indennizzo per la perdita del

lavoro.

Il diritto oggettivo, tramite l’art. 18, ha inteso condizionare le scelte dell’imprenditore quanto al

dimensionamento della propria azienda sul versante della manodopera. Il datore di lavoro, dal canto

suo, comportandosi da attore economico, vorrebbe poter contare su ampi margini di manovra,

ponendo fine ai rapporti di lavoro quando una situazione di crisi o una esigenza di riconversione o di

ammodernamento della struttura produttiva dovessero richiederlo.

Eliminando l’obbligo di reintegro nel caso dei licenziamenti cd. “economici” (cioè, per ragioni

di ristrutturazione dell’azienda), il punto di equilibrio tra beni in conflitto tende a spostarsi sul

versante dell’impresa, nel convincimento che una maggiore libertà nella gestione dei rapporti di

lavoro possa favorire la ripresa del sistema produttivo italiano.

Ancora. Tutte le volte che la legge prevede una autorizzazione, una concessione, una licenza,

un permesso, e via discorrendo, per intraprendere un’attività economica, il diritto oggettivo finisce col

porre dei costi alle imprese. Quanto più pesante è la burocrazia, tanto più complicato sarà svolgere

un’attività economica. E si pensi, poi, ai requisiti logistici, alle incombenze burocratiche per la

gestione del personale, ai certificati da presentare, ai controlli cui sottoporsi periodicamente.

Invece, una volta imboccata la strada delle liberalizzazioni, gli oneri burocratici a carico delle

imprese tenderanno a diminuire significativamente, spostando il punto di equilibrio verso le ragioni

delle imprese.

Pertanto, alla luce di questi esempi, e di tanti altri che l’immaginazione e la conoscenza reale

dei fatti aiuterebbero a intercettare, appare importante descrivere e analizzare il rapporto, spesso

controverso, tra diritto ed economia.

11

Capitolo II

IL DIRITTO OGGETTIVO E LA NORMA GIURIDICA

Il diritto oggettivo come insieme di norme giuridiche

Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato ordinamento.

L’ordinamento

ordinamento giuridico è a sua volta l’insieme delle istituzioni e delle norme che operano all’interno

di uno Stato. Lo Stato è l’organizzazione giuridica complessa in cui sono presenti tre elementi

costitutivi: il territorio, il popolo, il governo.

Il diritto positivo è l’insieme delle norme giuridiche che, all’interno di uno Stato, sono prodotte dalle

istituzioni titolari del potere normativo (dal latino positum, ossia “posto”, prodotto). È una nozione che,

sostanzialmente coincide con quella di diritto oggettivo, anche se viene in essa rimarcata l’origine delle norme dalle

istituzioni che l’ordinamento statale autorizza a produrre norme giuridiche. Il diritto positivo diverge dal diritto

naturale.

naturale Questo è l’insieme di regole che aspirano a disciplinare i rapporti umani in quanto espressione di

razionalità (dimensione laica) oppure in quanto espressione della volontà di una divinità superiore agli uomini

(dimensione spirituale). Negli attuali ordinamenti occidentali, i giudici applicano il diritto positivo, e non il diritto

naturale, in quanto solo il primo è espressione della volontà manifestata da istituzioni sulle quali il popolo può

esercitare poteri di delega e di controllo. Margini significativi di azione del diritto naturale si hanno

nell’ordinamento internazionale, che regge i rapporti tra gli Stati. In altri ordinamenti vi è una tale

compenetrazione tra norme giuridiche e precetti religiosi da non poter distinguere il diritto positivo dal diritto di

matrice religiosa (si pensi alla sharī’ah nei paesi di area islamica).

A sua volta, la norma giuridica è lo schema di qualificazione che associa una determinata

conseguenza ad una determinata causa. La norma giuridica definisce un rapporto di causalità tra

comportamento ed effetto giuridico, secondo lo schema, se A, allora B.

Tutte le regole sociali definiscono questo rapporto, allo scopo di garantire l’ordinato e pacifico

svolgimento delle relazioni tra i membri di una data comunità. Tuttavia, la norma giuridica presenta

alcune caratteristiche proprie, diverse da quelle delle altre norme sociali:

a) esteriorità:

esteriorità la norma giuridica è prodotta sempre da un soggetto diverso da quello che è

chiamato a rispettarla;

b) generalità e astrattezza:

astrattezza la norma giuridica non si riferisce a situazioni specificamente e

puntualmente identificate, ma descrive una determinata condotta attraverso l’individuazioni di alcuni

elementi essenziali. Così, solo se ricorrono nel caso concreto tutti quegli elementi, allora si farà

applicazione di quella norma.

Si pensi, ad esempio, al reato di furto. La norma giuridica non dice: «se Mario Bianchi, nato a Milano il 28

febbraio 1975, sottrae il motorino a Giulio Rossi, nato a Pavia il 25 dicembre 1980, è punito con la reclusione fino

a tre anni». La norma giuridica, invece, stabilisce: «chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a

chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la

multa da euro 154 a euro 516» (art. 624 del codice penale). Il furto semplice è descritto in termini generali e

astratti: perché possa trovare applicazione la norma giuridica è necessario verificare che, in concreto: a) qualcuno

abbia compiuto un atto di impossessamento; b) che oggetto di tale atto sia un bene mobile; c) che tale bene mobile

sia di altri; d) che vi sia stata sottrazione del bene a danno di chi lo detiene; e) che chi ha agito lo abbia fatto per

trarne, per sé o per altri, un profitto. È sufficiente che difetti anche uno solo di questi elementi, che il giudice non

condannerà il presunto ladro.

c) coattività:

coattività la norma giuridica è assistita da una sanzione,

sanzione vale a dire da una conseguenza

negativa che affligge colui che ha violato la norma stessa. Chi subisce una sanzione è giuridicamente

responsabile

responsabile in quanto ha posto in essere un comportamento divergente da quanto stabilito dalla

12

norma giuridica. Anche le norme sociali hanno una sanzione (così, ad esempio, chi non ricambia il

saluto può subire una reazione di biasimo da parte degli altri). Tuttavia, la sanzione della norma

giuridica ha una caratteristica particolare: può essere imposta anche contro la volontà del trasgressore

mediante l’uso della forza (in ciò sta la coattività).

Così, chi commette il reato di furto subirà un processo e, una volta condannato in via definitiva, subirà la

sanzione prevista dalla norma, anche contro la sua opposizione: le forze di polizia potranno costringerlo

legittimamente ad andare in carcere o a corrispondere la somma di denaro a titolo di multa. Chi non restituisce

una somma avuta a prestito da un istituto di credito, sarà condannato dal giudice a corrispondere la somma dovuta,

con gli interessi e le spese processuali. In caso di rifiuto, i suoi beni potranno essere pignorati e, cioè, venduti

all’asta, così che il ricavato sarà destinato a estinguere il debito verso la banca.

Relativamente a due dei tre caratteri essenziali della norma giuridica appena descritti bisogna,

però, fare alcune precisazioni.

1) Quanto alla generalità e astrattezza, questo requisito è il riflesso del principio di eguaglianza.

In effetti, per evitare discriminazioni tra soggetti che versano in condizioni sociali, economiche,

culturali, diverse, la norma giuridica si applica in maniera uniforme, indirizzandosi alla moltitudine

indistinta dei membri che compongono una data comunità. Tuttavia, come si avrà modo di notare

più avanti a proposito delle trasformazioni della legge, non mancano norme giuridiche che, pur

essendo tali, si rivolgono direttamente a soggetti o situazioni specificamente identificati.

2) Quanto alla coattività, non tutte le norme giuridiche sono assistite da una sanzione. «La

capacità giuridica si acquista al momento della nascita»: così recita l’art. 1 del codice civile. In questo

caso la sanzione non c’è. La norma giuridica, che tale è in quanto prodotta da un atto idoneo a creare

diritto oggettivo, stabilisce che l’attitudine degli individui a diventare soggetti di diritti soggettivi e di

doveri si acquista pienamente con la venuta al mondo. In altri casi, poi, la norma giuridica è sì

presidiata da una sanzione, ma questa è diversa dalla concezione tradizionale di sanzione. Così, un

contratto stipulato da un minorenne è annullabile in quanto senza capacità di agire (che si acquista al

compimento del diciottesimo anno di età) non si possono concludere validamente negozi giuridici.

Pertanto, pur senza sanzione, una regola ben può essere considerata quale norma giuridica se

stabilisce un rapporto di causalità tra un determinato fatto e un effetto giuridico, ossia una

conseguenza rilevante per il diritto oggettivo.

La coattività delle norme giuridiche segna il passaggio da una condizione di anarchia, in cui ogni

individuo esercita le proprie libertà anche avvalendosi della forza contro gli altri, ad una comunità

organizzata in cui la forza viene assegnata e gestita da apposite autorità o istituzioni o strutture. Più

precisamente, nelle comunità sociali più avanzate, lo Stato è l’ente dotato del monopolio dell’uso

della forza. Solo lo Stato, attraverso i propri apparati (giudici, forza di polizia, esercito ecc.), può

legittimamente ricorrere alla forza per ottenere il rispetto (per l’appunto coattivo) delle norme

giuridiche. Solo in casi assolutamente eccezionali, il singolo consociato può ricorrere alla forza per

preservare i propri diritti.

La legittima difesa e lo stato di necessità, ad esempio, sono situazioni in cui il singolo consociato ricorre alla

forza in caso di necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta

oppure se è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona

(pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile). In questo modo, egli non sarà responsabile

per i danni così provocati (→ Cause di giustificazione o esimenti o scriminanti). Ovviamente, il ricorso alla forza da

parte dell’individuo non dovrà oltrepassare la soglia dell’uso arbitrario o sproporzionato dei propri mezzi di difesa.

In effetti, il codice penale punisce il cd. esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) o

sulle persone (art. 393). È tale, ad esempio, il caso di chi, imbattendosi in una autovettura parcheggiata in un passo

carraio posto davanti alla propria abitazione, usa la forza fisica per rimuoverla: occorre, invece, chiedere

l’intervento della polizia municipale.

In altri casi, anch’essi tassativamente ed eccezionalmente previsti, è la stessa norma giuridica che attribuisce

al singolo consociato il potere di ricorrere alla forza per ripristinare l’ordine violato. Così, l’art. 383 del codice di

procedura penale stabilisce che, nei casi in cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza di reato (art. 380), ogni persona

13

è autorizzata a procedere all’arresto. L’arresto è una limitazione coattiva della libertà personale e, dunque,

rappresenta una delle modalità più incisive di ricorso alla forza per ottenere il rispetto delle norme giuridiche.

14

Capitolo III

LE FONTI DEL DIRITTO

Introduzione

La nozione di “fonte

fonte del diritto”

diritto è associata alla produzione e alla conoscenza delle norme

giuridiche. In effetti:

a) per fonte di produzione del diritto s’intende qualsiasi atto o fatto al quale l’ordinamento

attribuisce l’idoneità a produrre norme giuridiche;

b) per fonte sulla produzione del

del diritto s’intende l’atto che individua i soggetti e le modalità di

produzione del diritto;

c) per fonte di cognizione s’intende l’atto che consente, in via ufficiale, la conoscenza delle

norme giuridiche.

Più nel dettaglio...

a) Si definiscono fonti di produzione del diritto oggettivo gli atti o i fatti abilitati

dall’ordinamento a porre norme giuridiche. Questa definizione riflette una prima distinzione:

- le fontifonti-atto sono manifestazioni di volontà, tradotte in documenti, poste in essere da organi o

autorità legittimate a produrre norme giuridiche.

È questa la figura tipica di fonte di produzione del diritto oggettivo. Si pensi, ad esempio, ad una legge

approvata dal Parlamento. Il Parlamento, assemblea composta dai rappresentanti dell’elettorato, organo supremo

dello Stato, è legittimato dall’ordinamento italiano ad esercitare la funzione legislativa. Quest’ultima si realizza

attraverso l’approvazione di leggi che, a loro volta, sono manifestazioni di volontà idonee a produrre norme

giuridiche (norme legislative, come si suol dire). O, anche, un decreto-legge è una fonte-atto di produzione di

norme giuridiche che il Governo, espressione della sola maggioranza parlamentare, organo supremo dello Stato,

titolare del potere esecutivo, può adottare in casi straordinari di necessità ed urgenza. E gli esempi potrebbero

continuare: decreti legislativi, statuti e leggi regionali, regolamenti del Governo, statuti e regolamenti di Province e

Comuni, decreti ministeriali. La stessa Costituzione è qualificabile come fonte-atto. Tutte manifestazioni di volontà,

imputabili ad organi qualificati, che confluiscono in atti redatti, per l’appunto, per iscritto. Si badi bene: la scrittura

è elemento costitutivo di tali fonti, e non assolve semplicemente una funzione conoscitiva.

- le fontifonti-fatto sono comportamenti che, in presenza di determinati presupposti, sono abilitati a

produrre norme giuridiche. La fonte-fatto per eccellenza è la consuetudine. La consuetudine consiste

in un comportamento, reiterato in modo uniforme dalla generalità dei consociati per un certo lasso di

tempo, e sorretto dalla convinzione di osservare una norma giuridica. Come si deduce da questa

definizione, affinché si abbia una consuetudine, come fonte-fatto di produzione del diritto oggettivo, è

necessario il concorso di due presupposti:

- elemento materiale: ripetizione di una condotta uniforme da parte della grande maggioranza

dei consociati. Non è stabilito quanto lungo debba essere il lasso di tempo ai fini della formazione di

una regola consuetudinaria, né quanto diffuso, presso i consociati, debba essere il comportamento

obbligatorio. Spetterà ai giudici verificare, caso per caso, la nascita della consuetudine, tenuto conto

del contesto, dell’incisività della regola, del tipo di rapporti regolati, e via dicendo;

- elemento psicologico: la ripetizione della condotta uniforme da sola non basta. È

indispensabile che i consociati tengano quel dato comportamento convinti di rispettare una norma

giuridica, cioè una regola che impone loro quel comportamento pena l’applicazione di una sanzione.

Anche in questo caso il ruolo dei giudici sarà decisivo nel verificare l’avvenuta creazione di una

consuetudine.

15

La stragrande maggioranza degli italiani inizia la giornata con la colazione, più o meno ricca. Si può,

dunque, affermare che la colazione costituisce un comportamento ripetuto nel tempo, in modo uniforme, dalla

generalità dei consociati. Ma è una consuetudine ? Siamo, cioè, in presenza di una fonte-fatto del diritto ? In

questo caso, manca senz’altro l’elemento psicologico. I consociati fanno colazione per iniziare bene la giornata, per

acquisire le risorse energetiche indispensabili per non svenire in ufficio, ma non certo per osservare una regola

giuridica. Astenersi da fare colazione non comporta l’applicazione di alcuna sanzione giuridica, ma solo il biasimo

di familiari o del medico.

Diversamente dai sistemi normativi più antichi, negli ordinamenti moderni, a parte rarissime seppur

importanti eccezioni, la consuetudine è divenuta la fonte “meno importante” (più avanti preciseremo questa

qualificazione). Infatti, l’esigenza fondamentale di certezza del diritto, in forza della quale i consociati possono

prevedere le conseguenze giuridiche delle loro azioni, appare meglio soddisfatta da norme scritte, agevolmente

accessibili, piuttosto che da fatti di problematica identificazione. L’affermazione della fonte-atto, come modello

privilegiato di strumento normativo, è contestuale alla consacrazione del Parlamento come organo legislativo: una

assemblea che rappresenta il popolo. Al contrario, la consuetudine valorizza eccessivamente il ruolo dei giudici,

che invece sono preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale. Allo stato attuale, dunque, nel nostro

ordinamento le consuetudini sono rinvenibili soltanto in relazione ad alcuni settori commerciali o agricoli. Talora,

è lo stesso codice civile che fa esplicito rinvio agli “usi locali”, ma sempre in caso di mancanza di regolamentazione

da parte di altre fonti (ad esempio, l’art. 892 del codice civile in materia di distanze degli alberi dai confini dei

terreni).

b) Quanto alle fonti sulla produzione, ci si limita ad osservare che ad esse spetta il compito di

identificare l’organo al quale è attribuito il potere di produrre norme giuridiche e di disciplinare la

procedura di produzione delle norme stesse. Così, ad esempio, la Costituzione è una fonte sulla

produzione in tutte le previsioni che regolano, dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista

procedurale, la produzione di norme giuridiche.

c) Quanto alle fonti di cognizione, nel nostro ordinamento sono tali la Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana e, in ogni Regione, il Bollettino ufficiale. Le fonti di produzione del diritto

iniziano a produrre i loro effetti (e, dunque, devono essere rispettate) solo con la pubblicazione in

questi documenti. La conoscenza del diritto oggettivo è la condizione indispensabile affinché operi

l’obbligo di rispettare le norme giuridiche. La conoscenza si acquisisce dal momento della

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o, nel caso delle fonti regionali di produzione del diritto, nel

rispettivo Bollettino ufficiale. Tutto ciò è connesso al valore fondamentale della certezza del diritto:

diritto

ogni individuo deve poter conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Ciò

che si richiede agli individui è di adoperarsi per conoscere il diritto, in quanto ignorantia legis non

excusat.

Con una sentenza del 1988 la Corte costituzionale ha precisato che, fermo restando che la mancata

conoscenza di una norma giuridica non può giustificare chi l’ha violata, nondimeno se un individuo,

comportandosi diligentemente, ha fatto tutto il possibile per conoscere il diritto applicabile alle proprie azioni (ad

esempio, rivolgendosi ad uno specialista di quel settore), allora il suo errore è scusabile e, dunque, non subirà

alcuna sanzione.

Il diritto oggettivo come sistema normativo

e il problema delle antinomie tra fonti del diritto

In un ordinamento complesso come il nostro sono molteplici le fonti di produzione del diritto.

Senza ambizione di completezza, si pensi alle seguenti fonti: costituzione, leggi di revisione

costituzionale, leggi costituzionali, statuti regionali speciali, leggi statutarie delle regioni a statuto

speciale, leggi ordinarie del Parlamento, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti di Camera e di

Senato, statuti regionali ordinari, leggi regionali (e delle province autonome di Trento e di Bolzano),

regolamenti governativi, regolamenti regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali,

regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, decreti ministeriali, consuetudini. E questo è

un elenco incompleto, sol che si pensi che nel nostro ordinamento producono effetti anche fonti del

16

diritto poste in essere al di fuori del nostro paese: così, ad esempio, i regolamenti e le direttive

comunitarie.

Si suole affermare che il nostro sistema delle fonti è policentrico in quanto il potere di produrre

norme giuridiche non è concentrato in capo ad una sola istituzione, ma è distribuito tra più autorità: il

Parlamento, il Governo, i Consigli e le Giunte regionali, gli organi di governo degli enti locali, le

amministrazioni indipendenti. Il pluralismo delle fonti del diritto è congeniale ad una migliore cura

degli interessi generali, in quanto si tiene conto delle specificità di alcune materie e delle peculiarità

dei processi decisionali presso determinate istituzioni.

Tuttavia, c’è anche il rovescio della medaglia. La proliferazione di fonti del diritto spesso

conduce ad una situazione conflittuale, nel senso che il medesimo caso della vita risulta regolato in

modo difforme da due o più fonti di produzione del diritto.

diritto Ebbene, quando lo stesso fatto, posto

all’attenzione di un giudice o di un pubblico funzionario, si rivela regolato da (almeno) due diverse

norme giuridiche, allora si è in presenza di una antinomia tra fonti del diritto.

diritto

Prima di procedere oltre soccorrono due importanti precisazioni:

a) un fatto è regolato in modo diverso da due distinte norme giuridiche (prodotte da due

diverse fonti del diritto) quando le due norme prevedono lo stesso fatto, ma ad esso attribuiscono

conseguenze diverse.

Ecco un esempio. Lo stesso fatto è: apertura di un esercizio commerciale. La norma A, prodotta da una

legge regionale, stabilisce che: «chi intende intraprendere una attività commerciale deve chiedere l’autorizzazione al

sindaco competente». La norma B, prodotta da un regolamento comunale, stabilisce che: «chi intende

intraprendere una attività commerciale deve darne comunicazione al sindaco competente». Sussiste una antinomia,

ossia un contrasto, tra le norme A e B in quanto esse associano al medesimo fatto due conseguenze diverse;

b) si hanno diverse fonti del diritto, che producono differenti norme giuridiche, non solo

quando le fonti appartengono a tipologie diverse (antinomia eterogenea), ma anche quando si tratta di

fonti dello stesso tipo, ma poste in essere in momenti temporali distinti (antinomia omogenea).

Si ha, quindi, antinomia sia nel caso di contrasto, come nell’esempio prima descritto, tra una legge regionale

e un regolamento comunale (antinomia eterogenea), sia nel caso di contrasto, ad esempio, tra una legge del

Parlamento del 2001 e una legge del Parlamento del 2009.

Ebbene, le antinomie impediscono al diritto oggettivo di funzionare come fattore di ordine

nelle relazioni sociali in quanto producono incertezza e caos. Quale norma giuridica dovrà applicare

il giudice chiamato a risolvere una controversia che riguarda un fatto disciplinato in maniera diversa

da due o più norme giuridiche ? Quale norma giuridica dovrà applicare il pubblico funzionario al

quale si rivolge una persona che intende svolgere un’attività economica ? Quale norma giuridica

dovrà rispettare il singolo individuo intenzionato a porre in essere una determinata azione ?

Affinché il diritto oggettivo possa davvero funzionare come fattore di ordine nelle relazioni

sociali, nel pieno rispetto della certezza del diritto, è indispensabile che esso sia strutturato come un

sistema.

sistema Tale è, infatti, un insieme organico di elementi eterogenei i quali, seppur differenti, sono

coerenti tra di loro, ossia non si contraddicono.

Pertanto, la condizione ultima di equilibrio e di funzionalità del diritto oggettivo come sistema

normativo è la seguente:

ogni fatto, giuridicamente rilevante, deve essere disciplinato da una, e una sola,

sola norma giuridica.

Il diritto oggettivo è un sistema normativo non quando non vi sono antinomie. Le antinomie ci

saranno sempre, vista la pluralità multiforme di fonti del diritto. Il diritto oggettivo è sistema

17

normativo quando al suo interno sono presenti regole per risolvere le antinomie: regole, quindi, che

consentono al giudice, al pubblico funzionario, al singolo individuo di identificare la norma da

applicare al caso concreto,

concreto con esclusione dell’altra.

Queste regole sono definite criteri di risoluzione delle antinomie.

antinomie

I criteri di risoluzione delle antinomie

Benché, come si è detto, il nostro ordinamento sia caratterizzato da una moltitudine variegata di

fonti del diritto, nondimeno esiste un ordine tale da consentire la loro unificazione nella medesima

struttura.

struttura

Il modello teorico più diffuso per descrivere questa struttura è ancora oggi quello costruito da

uno dei più grandi studiosi del diritto del XX Secolo: HANS KELSEN (Praga, 1881 – Berkeley, 1973).

Il sistema normativo è stato rappresentato con una struttura piramidale o costruzione a gradi.

gradi

Questa struttura si sviluppa in verticale e si compone di diversi livelli.

livelli Dal vertice si scende, di gradino

in gradino, sino a raggiungere la base. Le fonti del diritto sono collocate nei diversi livelli. Più ci si

avvicina al vertice, maggiore è la “importanza” della singola fonte (più avanti, cercheremo di capire

quali ragioni giustificano la collocazione delle diversi fonti di cui si compone un ordinamento

giuridico).

Pertanto...

1) ci sono fonti collocate su piani diversi;

2) ci sono fonti collocate sullo stesso piano.

Questo significa che l’antinomia può esserci...

1) tra fonti collocate su piani diversi (antinomia verticale);

2) tra fonti collocate sullo stesso piano (antinomia orizzontale).

Se ne deduce che il sistema normativo contempla...

1) un criterio per risolvere le antinomie tra fonti collocate su piani diversi;

2) un criterio per risolvere le antinomie tra fonti collocate sullo stesso piano.

In verità, come vedremo in seguito, i criteri non sono soltanto due…

1) ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SU PIANI DIVERSI

La scelta della struttura piramidale, a “gradi”, non riflette ragioni estetiche. L’idea di una

costruzione che si sviluppa verticalmente su più livelli allude e, nel contempo, presuppone differenti

gradi di “importanza” degli elementi collocati sui diversi piani. Si può, dunque, affermare (e penso

che lo abbiate già intuito) che tra le fonti collocate su piani diversi vi è un vero e proprio rapporto

gerarchico, tale per cui la fonte (collocata sul livello) superiore prevale (in questo senso, è più

“importante”) sulla fonte (collocata sul livello) inferiore.

Ecco, dunque, il criterio gerarchico,

gerarchico applicabile per risolvere le antinomie tra fonti collocate su

piani diversi:

IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL

DIRITTO

COLLOCATE

SU

PIANI

DIVERSI,

PREVALE

QUELLA

GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATA (O SUPERIORE)

18

Il funzionamento del criterio gerarchico è particolarmente semplice. Occorre individuare la

posizione delle fonti della struttura piramidale. Se una è posta ad un livello più alto rispetto a quello

occupato dall’altra, allora la prima prevale e, dunque, si applica al caso concreto.

Criterio gerarchico significa, anche, che la fonte inferiore non può violare la fonte superiore. La

fonte inferiore non può contraddire la fonte superiore. Dato un certo fatto, giuridicamente rilevante,

la fonte inferiore non può prevedere una conseguenza giuridica diversa da quella prevista dalla fonte

superiore. In questi casi, il contrasto determina l’applicazione di una sorta di “sanzione” a danno della

fonte inferiore.

2) ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SULLO STESSO PIANO

L’individuazione della posizione occupata, nella struttura piramidale, dalle due fonti in conflitto

potrebbe, però, condurre anche ad un esito diverso da quello appena riferito. In effetti, sullo stesso

piano possiamo trovare più fonti, anche di diversa natura e fisionomia. Pertanto, l’antinomia può

sorgere tra fonti collocate sul medesimo piano.

Che fare ? Qual è la fonte più “importante”, destinata, dunque, a prevalere sull’altra ? Qui la

risposta non è così immediata, in quanto si tratta pur sempre di fonti che hanno lo stesso rango

gerarchico (se due capitani impartiscono ordini diversi, quale prevale ?).

È facile constatare come i rapporti sociali siano mutevoli, nel senso che essi, sollecitati da una

serie di fattori di diversa natura, tendono a cambiare nel tempo. Mutano le convinzioni diffuse presso

la comunità, varia il contesto politico di riferimento, si registra un graduale progresso delle

conoscenze scientifiche e delle relative applicazioni tecnologiche: il lento, regolare, ineluttabile fluire

del tempo segna l’evoluzione della società.

Se, in un dato frangente, per la gestione dei certi rapporti sociali furono concepite determinate

norme giuridiche, non appare difficile intuire che, una volta mutati quei rapporti, le norme giuridiche

originarie si rivelano inappropriate e, dunque, si rende necessaria una loro sostituzione con nuove

norme giuridiche.

Pertanto, se il contrasto è tra due norme giuridiche “nate” in momenti diversi, prevale la norma

“più giovane”: tra la norma precedente e quella successiva prevale quest’ultima. Questo tipo di

antinomia è, dunque, risolto con il criterio cronologico:

cronologico

IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL

DIRITTO COLLOCATE SULLO STESSO PIANO, PREVALE QUELLA SUCCESSIVA

NEL TEMPO

Il criterio cronologico è, in effetti, anche definito come criterio della successione delle norme

nel tempo. Nella “successione” tra norme – una più vecchia, l’altra più recente – prevale quella più

vicina dal punto di vista cronologico.

È importante sottolineare che (oltre all’eccezione che descriveremo nel successivo punto 3)), il

criterio cronologico NON si applica nei rapporti tra fonti collocate su piani diversi: in questo caso,

l’unico criterio applicabile (tale da escludere gli altri) è quello gerarchico.

Le ragioni sottese a questa eccezione sono molteplici. Per semplificare, si può osservare come man mano

che ci si avvicina al vertice della piramide delle fonti del diritto, aumenta il bisogno di stabilità, anche nel tempo,

delle norme giuridiche. Una fonte del diritto, superiore rispetto ad un’altra, aspira a conseguire un tasso di stabilità

maggiore. Si pensi, ad esempio, alla Costituzione, fonte del diritto posta al vertice della scala gerarchica, e ai suoi

rapporti con le “comuni” (ordinarie) leggi del Parlamento: la prima aspira a garantire stabilità all’assetto

19

fondamentale del nostro Stato, specie in ordine ai rapporti che intercorrono tra le istituzioni e le libertà. Non

necessariamente i cambiamenti sociali sono destinati ad intaccare le norme costituzionali, l’evoluzione delle quali è

soggetta a tempi più lunghi. Le leggi ordinarie del Parlamento, invece, sono destinate a seguire le trasformazioni

sociali (talvolta provocandole, altre volte semplicemente assecondandole).

La “sostituzione” della vecchia norma con la nuova è definita abrogazione.

abrogazione La norma giuridica

più recente abroga la norma più vecchia.

Più nel dettaglio, sono conosciute tre forme di abrogazione:

a) abrogazione espressa: si ha quando la nuova norma giuridica individua, in maniera esplicita e

puntuale, la norma giuridica abrogata;

Es. L’art. 36 del d.lgs. 112/1998, in materia di miniere, stabilisce l’abrogazione degli artt. 44 e 53 del d.P.R.

396/1991. La norma più recente (del 1998) che abroga norme precedenti (del 1991), provvedendo ad identificarle

in maniera precisa.

b) abrogazione tacita: si ha quando la nuova norma giuridica risulta incompatibile con la norma

giuridica più vecchia. Incompatibile significa che la nuova norma tratta in maniera diversa fatti e

situazioni regolati da una norme precedente.

Es. L’art. 20 della legge 142/1990 attribuisce al consiglio comunale il potere di disciplinare “l’istituzione e

l’ordinamento dei tributi”. Il successivo d.lgs. 504/1992 attribuisce alla giunta comunale il potere di determinare

l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Relativamente a questo particolare tributo, la norma nuova

(il d.lgs. del 1992) ha tacitamente abrogato la norma vecchia (la l. del 1990), in quanto giunta e consiglio comunale

sono organi diversi: la nuova norma è incompatibile con la vecchia, ma prevale in virtù del criterio cronologico

(legge e decreto legislativo sono fonti dello stesso livello).

c) abrogazione implicita: si ha quando interviene una nuova disciplina giuridica di un’intera

materia. Diversamente da quella tacita, nel caso dell’abrogazione implicita l’incompatibilità è tra interi

gruppi di norme giuridiche.

Es. Quanto alla disciplina del condominio (materia), le norme giuridiche poste dal codice civile del 1942

hanno sostituito le norme giuridiche poste dal codice civile del 1865.

Riassumendo. L’abrogazione è il risultato dell’applicazione del criterio cronologico, che fa

prevalere, tra due fonti collocate sullo stesso piano, quella successiva nel tempo (ossia, più vicina a

noi). Diversamente dall’abrogazione espressa, le altre due forme di abrogazione richiedono un

notevole sforzo ai fini della loro individuazione, in quanto si tratta di verificare, caso per caso,

l’effettiva incompatibilità tra norme (a. tacita) o discipline (a. implicita).

È necessaria, comunque, una precisazione. La norma abrogata non scompare

dall’ordinamento. Semplicemente essa, di regola (ossia, normalmente: v. l’eccezione più avanti), si

applica ai fatti o ai rapporti che si sono materialmente realizzati sino all’entrata in vigore della nuova

norma.

Es. L’art. X della legge N del 1990 è stato abrogato dall’art. Y della legge M del 2006. La nuova norma (Y) è

entrata in vigore il 30 giugno 2006. Nel momento in cui leggiamo questo esempio, l’art. X è stato abrogato e,

dunque, non può più essere applicato. Ma per un fatto accaduto il 20 maggio 2006, quale norma applicherebbe

oggi il giudice ? La risposta è l’art. X, in quanto la norma abrogante (art. Y), come visto, si applica per i fatti

accaduti a partire dalla sua entrata in vigore (30 giugno 2006).

3) ancora ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SULLO STESSO PIANO

MA…

Il criterio gerarchico si applica per risolvere antinomie tra fonti collocate su piani diversi

(prevale la fonte superiore).

20

Il criterio cronologico si applica per risolvere antinomie tra fonti collocate sullo stesso piano

(prevale la fonte successiva nel tempo).

Tuttavia, l’ordinamento giuridico talvolta riserva a particolari fonti del diritto la disciplina di

determinate materie o complessi organici di fatti e rapporti. Questa riserva è giustificata dalla

maggiore attitudine che una determinata fonte ha, rispetto alle altre, di regolare certi fatti o

comportamenti.

L’esempio classico è quello dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali. In effetti, nel nostro ordinamento la

funzione legislativa è esercitata non solo dallo Stato, ma anche dalle Regioni: ossia da enti pubblici territoriali che,

in condizioni di autonomia, tutelano gli interessi delle rispettive comunità anche approvando leggi.

Quando furono pensate le Regioni, e quando si immaginò di conferire loro la stessa funzione legislativa

assegnata allo Stato, si rese necessario rispondere ad un quesito molto semplice: quando interviene la legge statale

? e quando interviene la legge regionale ? Il criterio prescelto dalla Costituzione è quello fondato proprio sul

concetto di materia.

materia Allo stato attuale (quindi, a seguito della riforma costituzionale del 2001), la Costituzione (→

art. 117) individua:

- una serie di materie (es. difesa, ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza, immigrazione, ecc.) riservate

alla legge statale (→ potestà legislativa statale esclusiva);

- una serie di materie in cui intervengono leggi statali (per fissare i princìpi fondamentali) e leggi regionali (per

attuare quei princìpi) (es. commercio con l’estero, istruzione, tutela della salute, ecc.) (→ potestà legislativa

concorrente);

- mentre tutte le altre materie, non indicate espressamente, sono riservate alla legge regionale (→ potestà legislativa

regionale residuale).

Pertanto, ad es., in una materia come l’agricoltura, non inclusa nei due elenchi previsti dalla Costituzione,

c’è spazio solo per leggi regionali. La Costituzione “ritaglia”, nell’ambito di tutte le materie disciplinate

dall’ordinamento italiano, alcuni settori da riservare alle Regioni. Perché ? La risposta è intuibile: si ritiene (per

esperienza e per altre ragioni) che in determinati settori della vita sociale, economica, culturale ecc., le Regioni,

meglio dello Stato, possono soddisfare i bisogni della comunità innanzitutto facendo leggi. Al contrario, vi sono

materie in cui le esigenze da tutelare sono riferibili a tutto il popolo italiano e, dunque, è preferibile che se ne

occupi la legge statale. Quando vi è il dubbio circa la prevalenza degli interessi nazionali o degli interessi regionali,

allora opera il modello, già richiamato, della potestà legislativa concorrente.

Un altro esempio importante. La Costituzione (→ art. 64) stabilisce che ogni ramo del Parlamento (Camera

e Senato) abbia un proprio regolamento. Una fonte del diritto, questa, destinata a disciplinare l’organizzazione ed il

funzionamento di tali organi (appunto, la “materia parlamentare”), ad esclusione di tutte le altre fonti di pari o più

basso livello.

Domanda: se l’ordinamento riserva ad una specifica fonte del diritto la disciplina di una

determinata materia, si applicano ancora i due criteri (gerarchico e cronologico) in caso di antinomia

?

Risposta:

1) continua a trovare applicazione il criterio gerarchico, sebbene la fonte “inferiore” sia

competente a regolare una determinata materia. Si è già detto che nei rapporti tra fonti collocate su

piani diversi si applica sempre e solo il criterio gerarchico. La competenza, vantata da una fonte del

diritto in un data materia, non può essere invocata per contraddire l’ordine gerarchico delle fonti.

Peraltro, avete notato qualcosa dai due esempi appena illustrati ? Quale fonte stabilisce che una

materia spetti alla legge statale o alla legge regionale ? Quale fonte stabilisce che la “materia

parlamentare” sia regolata dai regolamenti di Camera e Senato ? In entrambi i casi, la Costituzione,

vale a dire una fonte superiore rispetto alla legge statale, alla legge regionale, ai regolamenti

parlamentari.

Ciò significa che la distribuzione per materie della potestà normativa può essere fatta solo da

una fonte superiore rispetto a quelle che partecipano alla distribuzione. Così, ad esempio, una legge

regionale non potrebbe mai autoqualificarsi unica ed esclusiva fonte di disciplina di una data materia

(e lo stesso vale per la legge statale);

2) NON si applica il criterio cronologico. Se una fonte è competente in via esclusiva, e l’altra no,

non importa quale sia la più recente: in caso di antinomia prevale sempre la fonte competente. In

questo caso si applica il criterio della separazione delle competenze:

competenze

21

IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL

DIRITTO COLLOCATE SULLO STESSO PIANO, MA DI CUI UNA COMPETENTE IN

VIA ESCLUSIVA PER MATERIA, PREVALE PROPRIO QUEST’ULTIMA, ANCHE SE

PIÙ “VECCHIA”

Quindi, in caso di antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, occorre prima verificare se

una delle due sia competente per materia (ad es., nei rapporti tra legge statale e legge regionale – che

sono fonti del diritto di pari grado – occorre verificare se c’è una fonte superiore che riservi ad una

delle due una determinata materia: e, infatti, c’è la Costituzione): in caso affermativo, si applica il

criterio della separazione delle competenze. Altrimenti, si ricorre al criterio cronologico.

RIASSUMENDO...

1) se vi è una antinomia tra fonti collocate su piani diversi, si applica sempre e solo il criterio

gerarchico:

gerarchico prevale la fonte superiore

2) se vi è una antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, si applica il criterio cronologico:

cronologico

prevale la fonte successiva nel tempo, a meno che …

3) se vi è una antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, MA una è competente in via

esclusiva a regolare un determinato fatto o rapporto, si applica il criterio della separazione

delle competenze:

competenze prevale la fonte competente per materia

Alcune riflessioni e precisazioni

A) Sul criterio gerarchico

Si è detto più volte che il sistema delle fonti del diritto può essere raffigurato come una

piramide o anche come una scala: comunque, come una struttura a più livelli. Le diverse fonti sono

poste su questi livelli con tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione dei descritti criteri di

risoluzione delle antinomie.

La collocazione delle diverse fonti non è casuale, in quanto riflette una logica precisa. Ed è

proprio individuando tale logica che è possibile ricostruire la piramide delle fonti, dal momento che

manca, nel nostro ordinamento, una “fonte sulle fonti” che, una volta per tutte, stabilisca una simile

gerarchia (la Costituzione aiuta molto, ma non contempla tutte le fonti del diritto italiano).

A quale logica risponde, dunque, la sistemazione gerarchica delle fonti di produzione del diritto

oggettivo ?

Non è un quesito semplicemente teorico. Se, davanti ad un giudice chiamato a dirimere una

controversia, un consociato fonda la propria pretesa su di una fonte, e la controparte (per difendersi)

invoca l’applicazione di un’altra fonte (che gli darebbe ragione), non è indifferente il modo in cui

l’antinomia si risolve. Colui che fonda la propria pretesa su di una fonte gerarchicamente superiore

vincerà sull’avversario, che ha invece invocato una fonte di rango (forza o valore) inferiore. Perché,

dunque, una fonte è “più importante” (in termini gerarchici) di un’altra ?

Per cogliere la logica sottesa all’ordine gerarchico prescelto dal nostro ordinamento, proviamo a

percorrere la strada più semplice, attivando un procedimento induttivo (ossia, dal particolare al

generale). Dapprima, quindi, ricostruiremo, quanto meno nei suoi elementi fondamentali, il vigente

assetto gerarchico e, poi, cercheremo una spiegazione plausibile.

Pertanto:

22

a) al vertice della piramide troviamo la Costituzione. Per questa ragione, essa viene

comunemente definita la fonte superprimaria del diritto. La Costituzione (semplificando al massimo)

aspira a garantire la stabilità nel tempo dei princìpi fondamentali che reggono, da un lato, i rapporti

tra autorità e libertà (diritti e doveri, limiti ai poteri restrittivi delle istituzioni) e, dall’altro, i rapporti tra

gli organi istituzionali di vertice (forma di governo; rapporti con le autonomie territoriali). È

necessario preservare la stabilità di questi princìpi in modo da garantire la permanenza nel tempo

dell’identità del nostro Stato nonostante il cambiamento continuo di maggioranze e di orientamenti

politici. La Costituzione, salvo il suo “nocciolo duro” o “nucleo forte”, non è immodificabile. Le sue

norme possono sì essere modificate o persino abrogate, per adattarle alle trasformazioni più rilevanti

della società, ma solo seguendo una procedura parlamentare particolarmente complessa, se

raffrontata col comune procedimento di formazione delle leggi ordinarie (→ revisione costituzionale;

art. 138 della Costituzione; procedura aggravata; costituzione rigida). Alla Costituzione sono

equiparate le leggi costituzionali, in quanto pur sempre deliberate con la procedura aggravata: e, tra

queste, spiccano gli statuti delle Regioni speciali, che sono appunto adottati con legge costituzionale;

b) sul gradino immediatamente inferiore troviamo le leggi ordinarie del Parlamento e gli atti

aventi forza di legge. Questi atti vengo usualmente definiti come fonti primarie del diritto. Il

Palamento, con una procedura meno complicata rispetto a quella prevista per modificare la

Costituzione, approva le leggi ordinarie. Il Governo, sulla base di una legge-delega del Parlamento

(che stabilisce princìpi e criteri direttivi, oggetto, termine: ossia limiti vincolanti il Governo), approva i

decreti legislativi. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può adottare i decreti-legge,

che, tuttavia, per poter consolidare nel tempo la loro efficacia normativa, debbono essere convertiti in

legge dal Parlamento entro sessanta giorni: in mancanza di conversione, essi perdono efficacia sin

dall’inizio. Le Regioni ordinarie, tramite i loro Consigli (organi legislativi), producono statuti (con una

procedura aggravata) e leggi (con la procedura ordinaria);

c) al di sotto delle leggi e degli atti aventi forza di legge sono collocate le fonti secondarie del

diritto. L’esempio più rilevante è costituito dai regolamenti che il Governo può adottare per dare

attuazione o integrazione o esecuzione alle fonti primarie o anche, sia pure in presenza di determinate

condizioni, per sostituire leggi in determinate materie (→ delegificazione). Anche a livello regionale,

le Giunte (organi esecutivi) possono adottare regolamenti. Gli enti locali, poi, (principalmente i

Comuni e le Province), pur privi della funzione legislativa, possono approvare statuti e regolamenti;

d) ci sono, poi, altri livelli, ancora inferiori, in cui troviamo, ad esempio, i decreti ministeriali,

che sono pur sempre assimilabili ai regolamenti, ma sono gerarchicamente inferiori a questi in quanto

approvati da un solo ministro e non da tutto il Governo;

e) l’ultimo livello è, infine, occupato dalla consuetudine.

Quella descritta è, approssimativamente, la struttura piramidale del sistema delle fonti del

diritto italiano.

A questo punto, però, occorre identificare le ragioni poste a fondamento di tale gerarchia.

Potremmo, a tal fine, utilizzare tre indicatori o parametri per “misurare” l’ “importanza” di ogni

singola fonte, in vista della collocazione di ognuna nella predetta struttura:

a) tasso di rappresentatività: questo indicatore misura la capacità, di ogni fonte, di rappresentare

la comunità. Più precisamente. Si è detto che le norme giuridiche non vengono prodotte a caso, bensì

per realizzare determinati obiettivi. Queste finalità sono strettamente connesse agli interessi espressi

dalla comunità. Non tutti gli interessi, però, sono disciplinati dal diritto: si procede, in effetti, ad una

selezione alla luce di vari fattori (politici, economici, culturali, ecc.). È intuibile come questa scelta

23

non sia indolore, in quanto i portatori degli interessi non ritenuti meritevoli di protezione giuridica

resteranno privi di una tutela molto forte nell’ambito delle relazioni sociali.

Questa selezione è rimessa ai soggetti legittimati dall’ordinamento a produrre il diritto oggettivo

(vi ricordate le fonti sulla produzione ?). A loro volta, questi soggetti producono le norme giuridiche

attraverso appositi procedimenti (un procedimento è una serie di atti ed operazioni coordinati in vista

del conseguimento di un determinato obiettivo).

Questi procedimenti hanno una configurazione spiccatamente politica, nel senso che il

principale fattore che guida la selezione degli interessi è costituito proprio dall’indirizzo politico

seguito dagli organi titolari della funzione normativa. L’indirizzo politico riflette la concezione ideale

della società prescelta dai soggetti che producono diritto.

Il liberalismo, da un lato, e la socialdemocrazia, dall’altro, hanno concezioni ideali molto diverse quanto, ad

esempio, agli spazi di manovra da concedere agli imprenditori che producono ricchezza: per il primo indirizzo

occorre lasciare loro molto spazio; per il secondo indirizzo è necessario che le istituzioni pubbliche controllino le

iniziative economiche e, talora, che le stesse siano direttamente coinvolte in attività produttive e commerciali. Il

liberalismo persegue obiettivi di affermazione individuale; la socialdemocrazia si preoccupa della giustizia e

dell’equità sociale.

Soprattutto con la Rivoluzione francese si afferma l’idea che la produzione del diritto sia

attribuita ad un organo collegiale composto dai rappresentanti del popolo (→ democrazia

rappresentativa). Il Parlamento (o assemblea o congresso o altra denominazione di significato

equipollente) è la sede in cui si confrontano (oggi sicuramente) tutte le componenti della comunità:

infatti, il Parlamento è composto da cittadini eletti dal popolo. Il Parlamento (salvo nei regimi

dittatoriali) non è omogeneo e compatto: in esso sono rappresentate più formazioni politiche (→

partiti politici), che hanno concezioni ideali anche profondamente diverse.

Come in ogni organo collegiale, però, le decisioni sono assunte dalla maggioranza. Nei sistemi

politici “semplici”, caratterizzati cioè dalla contrapposizione tra due grandi partiti (democratici contro

repubblicani negli Stati Uniti, laburisti contro conservatori in Gran Bretagna), uno solo decide. Nei

sistemi politici “complessi”, invece, ci sono tanti partiti e questi, per governare, sono costretti a

coalizzarsi (→ coalizioni di governo): è il caso dell’Italia, della Germania, della Francia, ad esempio.

In questi sistemi, vi è una contrapposizione tra una coalizione di maggioranza e l’opposizione (o

minoranza). Anche in questo caso, è la maggioranza a decidere.

Ebbene, nei procedimenti che si svolgono in Parlamento, se è vero che alla fine decide la

maggioranza, è altrettanto vero che comunque la minoranza può partecipare: come ? Presentando

richieste di modifica del testo da approvare (→ emendamenti), chiedendo la parola e adottando

strategie legittime per ritardare la conclusione de procedimento (→ ostruzionismo), sollecitando

l’attenzione dell’opinione pubblica e, infine, semplicemente votando contro. In questo modo, si può

affermare che all’interno dell’assemblea eletta dal popolo il procedimento di produzione del diritto è

congegnato in modo tale da permettere a tutte le componenti della comunità di far valere le rispettive

ragioni. In questi casi, perciò, si ha un alto tasso di rappresentatività.

In epoca più recente, però, anche per ragioni di efficienza e di rapida soluzione di problemi

sociali ed economici, gli ordinamenti hanno iniziato a “decentrare” la funzione normativa

coinvolgendovi l’organo esecutivo, ossia il Governo. Pensiamo ai regolamenti. In alcuni Stati, come il

nostro, è stato persino deciso di riconoscere al Governo la capacità di fare atti aventi la stessa forza e