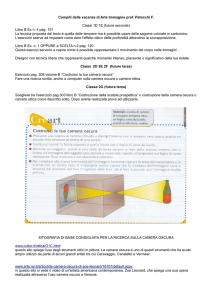

Prospettive sulla camera oscura

Emiliano Ferrari

Per camera obscura s’intende uno spazio buio, in cui gli oggetti esterni esposti alla luce del giorno sono rappresentati sulla carta, o su di una qualsiasi

superficie bianca.

Willem Jacob ’s-Gravesande, L’uso della camera obscura nel disegno

La “camera obscura”: strumento ottico, modello epistemologico, metafora

La cultura europea dell’età moderna si caratterizza per un’ampia riorganizzazione

delle pratiche e dei saperi modellata su una razionalità fortemente visiva. La sistematizzazione teorica rigorosa della prospettiva, lo sviluppo e l’ampia diffusione di

nuovi strumenti di osservazione, la fondazione di una nuova soggettività riflessiva

nel cogito cartesiano, la scoperta della stampa a caratteri mobili, la diffusione della

cartografia insieme con la crescita della viabilità e dei viaggi di scoperta, la nascita

di un’urbanistica razionale, sono solo alcuni degli elementi di questa straordinaria

trasformazione. Ma ciò su cui ora vogliamo soffermarci sono l’uso e il significato

di uno strumento ottico che conosce una larghissima diffusione nei secoli XVII e

XVIII, tanto da influenzare non solo le forme e i modi delle pratiche visive ma

anche i modelli teorici attraverso cui viene pensata ed esercitata la conoscenza. Si

tratta della camera obscura, uno strumento il cui principio ottico di funzionamento

era conosciuto fin dai tempi della civiltà greca: in una stanza completamente buia,

un piccolo foro che lascia entrare la luce determina la formazione di una immagine

rovesciata sulla parete opposta ad esso. Pensatori e scienziati di varie epoche hanno

sperimentato questo fenomeno e vi hanno cercato risposte ai problemi dell’ottica

e dell’osservazione astronomica (in particolare per quanto riguarda il fenomeno

c 2004 ITINERA (http://www.filosofia.unimi.it/itinera/)

Copyright Il contenuto di queste pagine è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali.

Il titolo e i copyright relativi alle pagine sono di proprietà di ITINERA. Le pagine possono essere riprodotte e

utilizzate liberamente dagli studenti, dagli istituti di ricerca, scolastici e universitari afferenti ai Ministeri della

Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per scopi istituzionali, non a fine

di lucro. Ogni altro utilizzo o riproduzione (ivi incluse, ma non limitatamente a, le riproduzioni a mezzo stampa,

su supporti magnetici o su reti di calcolatori) in toto o in parte è vietato, se non esplicitamente autorizzato per

iscritto, a priori, da parte di ITINERA. In ogni caso questa nota di copyright non deve essere rimossa e deve

essere riportata anche in utilizzi parziali.

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

delle eclissi): possiamo ricordare Euclide, Aristotele, Alhazen, Ruggero Bacone,

Leonardo, Witelo, Keplero, Cartesio. Ma è solo all’alba della modernità che la

camera oscura conosce, insieme a un larghissimo impiego negli studi scientifici,

anche un crescente progresso tecnologico, una svariata produzione di modelli dalle

caratteristiche tecniche diverse, finalizzati alla produzione di immagini artistiche

o alla semplice e piacevole osservazione del mondo esterno. A questo proposito

Heinrich Schwarz, in un saggio sulle origini della fotografia, scrive:

la camera obscura si presentò sotto le forme più svariate, anche se i principi basilari della sua costruzione, stabiliti nel XVII secolo, rimasero quasi

inalterati fino alla metà dell’Ottocento. A volte si presentò come una scatola

portatile, altre a forma di tenda (un progetto originale di Johannes Kepler che

fu in seguito modificato per poter essere adattato al tavolo da disegno degli

artisti); venne anche inserita in una porte-chaise e, nel Settecento, troviamo

persino la descrizione di una camera incorporata nel tetto di una carrozza.1

Dalla prima camera immobilis, una semplice camera ottica spesso ricavata in

una vera stanza, si passa a camere sempre più piccole, come la camera portabilis, che permetteva una più ampia libertà di utilizzo, fino alla costruzione di una

camera alloggiata su una carrozza, dove quindi l’esperienza dell’osservazione si

lega a quella del movimento in un modo che potrebbe farci pensare ai primordi di costruzioni e stili percettivi che più tardi sarebbero stati diffusi dal cinema.

Inoltre la camera oscura viene anche utilizzata da numerosi artisti e pittori per dipingere immagini otticamente più fedeli, si pensi alla pittura fiamminga (Vermeer,

Van der Heyden) e ai “vedutisti” veneziani (Canaletto, Bellotto).

Tuttavia la camera oscura non è solamente un dispositivo ottico che può essere

utilizzato in vari modi e migliorato dal punto di vista tecnico-strutturale. In un testo

dedicato alla visione e alla sua costruzione storica nella modernità dal titolo Techniques of the Observer2 , Jonathan Crary sostiene una tesi che deve essere considerata

come la premessa indispensabile al tentativo di indagare il posto che questo strumento ottico ha occupato nella formazione del pensiero moderno. Dal suo punto di

vista la camera oscura è stata «molto di più che un semplice apparecchio ottico. Per

oltre duecento anni [essa] fu considerata come una metafora filosofica, un modello

per l’ottica fisica, ed anche come uno strumento tecnico usato in una vasta gamma

di attività culturali»3 .

Modello epistemologico e metafora filosofica, la camera oscura ha quindi anche un’identità discorsiva: non è solo uno strumento che si usa ma anche un oggetto di cui si parla e con cui si pensa, un luogo in cui si intersecano pratiche e

saperi, azioni ed enunciati4 . Da una parte, infatti, la camera oscura funziona come

1

H. Schwarz, Arte e fotografia: precursori e influenze, tr. it. di Ch. Spallino Rocca e P. Costantini,

Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 38-39.

2 J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century,

MIT Press, Cambridge 1990. Vedi in particolare il cap. II, “The Camera Obscura and its Subject”.

3 Ibid., p. 29.

4 «La sua esistenza come figura testuale non era mai separabile dai suoi utilizzi meccanici» (ibid.,

p. 31).

2

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

dispositivo capace di produrre un’immagine; dall’altra invece significa come figura

del discorso, nelle forme dell’analogia e della metafora.

È proprio a partire da questa distinzione che diventa possibile indicare le occorrenze retoriche e discorsive di questo particolare strumento ottico, che a nostro

avviso sono essenzialmente due. La prima è riconducibile al progetto epistemologico dell’automa cartesiano così come è descritto da Francesca Bonicalzi5 , a cui

riteniamo si debba ricondurre anche l’utilizzo che lo stesso Cartesio compie della

camera oscura nella Diottrica. L’altra invece ci riporta al significato metaforico che

la camera oscura assume più in generale nella gnoseologia moderna, in particolare per la costituzione di una teoria rappresentazionalista della conoscenza in cui,

come sostiene Richard Rorty6 , la mente viene pensata come spazio chiuso abitato

da un Occhio Interiore che osserva le sue proprie rappresentazioni. In questo caso,

nel ricco panorama di pensatori che hanno fatto ricorso a tale metafora, ci siamo

limitati a considerare di nuovo la riflessione cartesiana, accostandola a quella di

John Locke.

La “camera obscura” come automa

La fisica cartesiana, nel suo tentativo di rendere comprensibile in modo “chiaro e

distinto” la totalità del mondo naturale, ce ne restituisce una “favola” immaginaria,

attraverso cui viene costruito passo dopo passo un nuovo Mondo7 . Ma chi abiterà

questi spazi immaginari? Cartesio non ha dubbi: in questo mondo gli abitanti

saranno come macchine8 .

Suppongo che il corpo altro non sia se non una statua o macchina di terra che

Dio forma espressamente per renderla più che possibile a noi somigliante:

dimodoché, non solo le dà esteriormente il colorito e la forma di tutte le

nostre membra, ma colloca nel suo interno tutte le parti richieste perché possa

camminare, mangiare, respirare, imitare, infine, tutte quelle nostre funzioni

che si può immaginare procedano dalla materia e dipendano soltanto dalla

disposizione degli organi.9

Come scrive Francesca Bonicalzi, i modelli che ispirano la concezione di questa macchina o statua di terra fanno parte del mondo culturale del XVII secolo.

Cartesio infatti prosegue scrivendo: «vediamo orologi, fontane artificiali, mulini e

altre macchine siffatte che, pur essendo opera di uomini, hanno tuttavia la forza di

5

Cfr. F. Bonicalzi, Il costruttore di automi. Descartes e le ragioni dell’anima, Jaca Book,

Milano 1987.

6 Cfr. R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, tr. it. di G. Millone e R. Salizzoni,

Bompiani, Milano 1986.

7 Cfr. R. Descartes, Il mondo o trattato della luce, in Opere filosofiche, a cura di E. Garin, vol. I,

Laterza, Bari 1998, p. 143.

8 Per le considerazioni che seguono vedi F. Bonicalzi, op. cit., pp. 15-23.

9 R. Descartes, L’uomo, in Opere filosofiche, cit., p. 205.

3

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

muoversi da sé in più modi»10 . Questi oggetti artificiali avevano una funzione decorativa ed erano anche pensati per generare meraviglia nello spettatore, soddisfacendo nello stesso tempo il bisogno di semplificazione meccanicista della realtà e

le suggestioni più magiche e alchemiche. Contatti, urti, spinte, trazioni e compressioni rendono infatti possibile l’illusione di un movimento e di un’organizzazione

vitale che stupiscono proprio in quanto dissimulano le loro proprie cause. Cartesio

continua raccontando infatti di macchine capaci di suonare strumenti musicali e di

pronunciare qualche parola grazie alla «sola forza con cui l’acqua sgorga»11 . Ma

non è solo l’automa idraulico che suggerisce a Cartesio una metafora con il vivente; l’orologio gli sembra ancora più appropriato al suo progetto filosofico perché

si tratta di un oggetto puramente meccanico, determinato solo dalla disposizione

delle sue parti.

Ma qual è, al di là di ogni specificità, il significato dell’operazione cartesiana?

Francesca Bonicalzi risponde a questa domanda esplicitando la tesi che sostiene il

suo lavoro: «il corpo umano [. . . ] viene ricondotto alla macchina [. . . ] non per un

riduzionismo, ma per rispondere ad una istanza ermeneutica. Trasferire la struttura organica dell’uomo in un altro sistema – la macchina – dove è evidente che

le funzioni procedono dalla materia e non dipendono che dalla disposizione degli

organi, questo è ciò che rende interpretabile la realtà»12 . Secondo la Bonicalzi

il ricorso cartesiano al modello dell’automa risponde a un progetto epistemologico capace di produrre comprensione certa. Cartesio non parte dalla macchina per

arrivare alla realtà, bensì costruisce e studia una macchina che assomiglia al corpo umano nella produzione di effetti, e poi passa a spiegarne il funzionamento.

Da questa poi muove verso la realtà non perché la macchina sia uguale alla realtà

corporea, ma perché ne è uguale il funzionamento e soprattutto perché «nella macchina è visibile e comprensibile ciò che non lo è nel corpo umano»13 . Che l’automa

sia innanzitutto un modello capace di produrre visibilità è lo stesso Cartesio a dichiararlo, quando nell’Uomo evidenzia la necessità di sopperire alla piccolezza

di alcuni pezzi che compongono la macchina-corpo risalendo a essi attraverso i

movimenti che li compongono:

Non mi attarderò a descrivervi le ossa, i nervi, i muscoli, le vene, le arterie,

lo stomaco, il fegato, la milza, il cuore, il cervello, né tutte le altre varie parti

di cui essa [la macchina-corpo] deve comporsi; le suppongo infatti del tutto

simili alle parti del nostro corpo che hanno lo stesso nome, e che, se non le

conoscete abbastanza per conto vostro, potete farvi mostrare da qualche dotto

analista, almeno quelle abbastanza grandi per risultare visibili. Quanto poi

a quelle che sono invisibili perché troppo piccole, potrò farvele conoscere in

modo più facile e chiaro parlandovi dei movimenti che ne dipendono; quindi,

10

Ibid.

Ibid., p. 213.

12 F. Bonicalzi, op. cit., p. 19.

13 Ibid., p. 20.

11

4

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

ora, devo soltanto spiegarvi questi movimenti per ordine dicendovi in pari

tempo quali tra le nostre funzioni essi rappresentano.14

Dal passo citato emerge innanzitutto una distinzione che concerne le parti del

nostro corpo: quella fra organi visibili e organi invisibili (distinzione che, su scala

cosmica, ritroviamo anche nella Diottrica quando Cartesio parla di oggetti accessibili e inaccessibili). Il passaggio dal visibile all’invisibile, vale a dire da ciò che è

direttamente osservabile a ciò che non lo è, avviene attraverso effetti di movimento cui Cartesio affida una vera funzione rappresentativa. L’invisibile si manifesta

attraverso i suoi effetti visibili perché nell’automa “effetti di movimento e movimento di effetti” assicurano e garantiscono visibilità15 . L’invisibile è così spiegato

attraverso i movimenti che lo rappresentano, i quali istituiscono, con le parti da cui

provengono, una relazione di supplenza che ricorda il concetto d’immagine stabilito nella Diottrica. In quest’opera, infatti, Cartesio teorizza un’immagine che non si

definisce più per la somiglianza con il rappresentato, ma per la funzione che svolge

nella spiegazione del processo percettivo. Le immagini si svincolano dalla relazione mimetica con il modello, e quindi il nesso di rappresentazione può sussistere

anche in virtù di un rapporto solamente funzionale. Cartesio, infatti, si propone di

spiegare questi movimenti per farci comprendere quali funzioni essi rappresentano.

D’altro canto è lo stesso Cartesio, in una lettera a Mersenne datata 16 ottobre 1639,

a dichiarare che con la parola “immagine” egli non intende altro che i movimenti

di cui è composta16 .

Il progetto epistemologico dell’automa risponde inoltre al bisogno di comprensione e spiegazione non solo producendo visibilità, ma anche riducendo il

complesso al semplice: la combinazione di pochi elementi, di pezzi uguali permette di ricondurre l’infinità varietà della natura a una variazione finita e quindi

controllabile.

In questo senso la Bonicalzi ritiene che l’utilizzo cartesiano dell’automa sia

assolutamente innovatore (nella storia degli automi), perché non cerca in esso la

produzione di effetti meravigliosi e sorprendenti, né tantomeno insegue le aspirazioni mistiche e alchemiche diffuse in epoca rinascimentale, che sognavano un

14

R. Descartes, L’uomo, in Opere filosofiche, cit., p. 206 (corsivo nostro).

Cfr. F. Bonicalzi, op. cit., p. 21.

16 Cfr. R. Descartes, Œuvres de Descartes, publiées par C. Adam et P. Tannery, 11 voll., Vrin,

Paris 1996, vol. II, p. 591. Questa affermazione dovrebbe essere accompagnata da un’adeguata

contestualizzazione, perché riferita ai movimenti cerebrali in cui si traducono le nostre immagini

retiniche, una volta che l’azione cinetica della luce (di cui sono composte) ha stimolato i nervi che

ricoprono il fondo dell’occhio. Per Cartesio, infatti, le immagini retiniche hanno una consistenza

figurativa solo quando le consideriamo come proiezioni sul fondo dell’occhio. Una volta che sono

comunicate al cervello, sotto forma di movimenti, perdono qualsiasi valenza mimetica. Se la luce,

penetrando nell’occhio, si traduce in un’immagine realmente osservabile, una volta oltrepassata la

retina di quest’immagine non resta nulla, solamente una configurazione di movimenti. Ma non è

questo l’argomento che vogliamo approfondire in questa sede, dove invece ci siamo limitati a forzare

il senso dell’affermazione cartesiana a sostegno della tesi sopra esposta, e cioè che nell’automa i movimenti meccanici che lo costituiscono svolgono un ruolo di supplenza nei confronti degli oggetti che

li hanno determinati. Ciò a dire che in qualche modo li rappresentano, ma non perché li raffigurano,

bensì perché ne mostrano l’organizzazione operativa.

15

5

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

gesto creatore capace di animare la materia inerte (il Golem, l’omuncolo di Paracelso)17 . L’interesse di Cartesio per l’automa si rivolge all’oggetto tecnico non in

quanto tale, «bensì in quanto capace di produrre comprensione»18 , secondo una

nuova modalità di rapporto con la realtà che sancisce il carattere naturale della

macchina e quello artificiale della natura. Si istituisce così una pratica scientifica

che permette di spiegare la natura a immagine dell’automa, vale a dire a immagine

della propria immagine, e che, svuotando la realtà di qualsiasi senso immanente,

riduce tutta la ricchezza del mondo sensibile a semplici variazioni della materia

estesa. Tutto il mondo naturale, sia vegetale che animale, può essere così osservato attraverso l’automa come attraverso uno «strumento ottico», un «microscopio

teorico»19 che fa parte a pieno titolo del linguaggio e degli strumenti del meccanicismo, grazie a cui la visione si connota come evidenza e la «spiegazione si pone

nei termini di una spazializzazione geometrica»20 .

Il progetto epistemologico dell’automa cartesiano che abbiamo brevemente descritto ci ha suggerito una possibile interpretazione di un altro strumento meccanico, che potrebbe affiancarsi ai modelli che abbiamo visto ispirare l’immaginazione

di Cartesio: fontane, giardini, statue semoventi, orologi. Siamo infatti convinti che

anche la camera obscura del “Discorso quinto” della Diottrica possa essere compresa alla luce delle stesse esigenze esplicative che hanno portato Cartesio a teorizzare un automa razionale, capace di produrre comprensione e visibilità. Vediamo

perché.

Innanzitutto bisogna ricordare per quale ragione Cartesio, a un certo punto del

suo trattato, introduca l’esperienza della camera oscura. Egli vuole mostrare che

nel nostro occhio si formano davvero delle immagini, quelle retiniche, ma che la

visione non si risolve in esse, bensì accade quando gli stimoli luminosi, codificati

sotto forma di movimenti, giungono al cervello. Il “paragone” con la camera oscura per la spiegazione del funzionamento ottico dell’occhio non è certo una novità

introdotta dal pensiero cartesiano: egli stesso conobbe questa esperienza dai testi

di Della Porta e di Keplero. Ma ciò che qui si deve evidenziare è il modo in cui

viene pensato il rapporto tra l’organo naturale e la camera oscura, che Cartesio considera nella forma della camera immobilis classica, ricavata in una stanza di casa.

Sembra infatti che anche in questo caso l’oggetto meccanico istituisca con l’organo

naturale una relazione di supplenza che ne rappresenta per intero il funzionamento. Leggiamo cosa scrive Cartesio: «dicono, [. . . ] che tale camera rappresenta

l’occhio, il foro la pupilla, il vetro l’umore cristallino o, piuttosto, tutte quelle parti dell’occhio che causano qualche rifrazione e il lenzuolo la membrana interna,

che è costituita dalle estremità del nervo ottico»21 . La camera oscura riproduce,

attraverso le sue singole parti, la struttura e l’ordine funzionale di quelle dell’oc17

F. Bonicalzi, op. cit., pp. 22-23.

Ibid., p. 23.

19 J.C. Beaune, Les automates et ses mobiles, Flammarion, Paris 1980, p. 175, tr. it. nostra.

20 F. Bonicalzi, op. cit., p. 38.

21 R. Descartes, La diottrica, in Opere scientifiche, a cura di E. Lojacono, UTET, Torino 1983,

vol. II, p. 234.

18

6

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

chio, costituendosi come una sua rappresentazione efficace, la cui somiglianza con

l’organo naturale risiede solo nell’identità dell’organizzazione operativa. Proprio

come l’automa non è uguale alla realtà corporea22 , possiamo dire che la camera

oscura non è uguale all’occhio, ma uguale è il funzionamento e ciò che resta invisibile alla visione diretta dell’osservatore diventa accessibile attraverso la macchina.

La camera oscura, come l’automa, produce quindi visibilità, perché attraverso la

produzione di effetti rende visibile ciò che non lo è, cioè il processo di formazione

dell’immagine retinica.

Dobbiamo inoltre notare che se la camera oscura può essere pensata secondo

il modello dell’automa, quindi come “immagine” dell’occhio, è perché la peculiare concezione cartesiana della somiglianza lo permette. Se è possibile sostenere

che l’automa è un’immagine della realtà23 , qui il concetto di “immagine’ deve essere compreso secondo quella somiglianza imperfetta di cui Cartesio scrive nel

“Discorso quarto” della Diottrica. Come le immagini retiniche sono concepite

per la funzione che svolgono nel processo percettivo, così la camera oscura può

essere utilizzata come un modello analogico dell’occhio alla luce di motivazioni

essenzialmente funzionali.

In questo caso, la somiglianza fra la macchina e l’organo naturale è ricondotta

a una serie di ragioni puramente meccaniche, di rapporti di identità e differenza.

Considerati infatti per la loro struttura e per l’effetto che producono, l’occhio e

la camera oscura sono due dispositivi analoghi (e quindi “somiglianti”), capaci di

produrre in modo autonomo un’immagine.

Questa considerazione funzionale della somiglianza, che permette di vedere

nella camera oscura un modello analogico dell’occhio, giustifica anche la seconda funzione epistemologica che guida il progetto dell’automa: la semplificazione.

Attraverso una semplice analogia fra poche parti (foro, vetro, lenzuolo), un sistema così complesso come quello dell’occhio può essere spiegato e ricondotto alla

chiarezza.

Vi è un’altra osservazione da fare, che a nostro avviso accomuna l’utilizzo della camera oscura e dell’automa: il ruolo scientifico-osservativo e non illusionistico

o spettacolare che essi hanno nel pensiero cartesiano. Come l’automa per Cartesio

non deve generare meraviglia ma comprensione, così nella camera oscura gli effetti

prodotti hanno il compito di spiegare e non di stupire. Nella Diottrica, infatti, il tema della meraviglia e del piacere estetico che potrebbe cogliere l’osservatore delle

immagini nella camera oscura occupa lo spazio di un breve accenno. L’attenzione

è tutta posta a indicare le equivalenze funzionali che fanno di una particolare esperienza ottica, quella della camera oscura, la conferma di un’ipotesi teorica, quella

della formazione dell’immagine retinica. Parlare allora della camera oscura come

automa significherà comprendere una delle forme attraverso cui si è esplicitata la

sua natura discorsiva, perché la camera oscura, come un Giano bifronte, da una

22

23

Cfr. F. Bonicalzi, op. cit., p. 20.

Cfr. ibid., p. 55.

7

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

parte funziona come dispositivo ottico e dall’altra come modello esplicativo, come

strumento di interpretazione di una data realtà.

Un’ultima considerazione sulla relazione fra l’automa e la camera oscura ci

riporta a un passo della Diottrica, dove ci sembra che Cartesio si dichiari in modo esplicito “teorico” della camera oscura come automa, come strumento ottico

capace di fornire comprensione e spiegazione attraverso una maggiore “visibilità”.

Siamo sempre nel “Discorso quinto”, ma la situazione è completamente cambiata, perché Cartesio, subito dopo l’esperienza della camera oscura, ha proposto

un altro esperimento, a suo dire molto più convincente, per mostrare la formazione delle immagini sul fondo dell’occhio. L’esperimento non è però un’intuizione cartesiana, ma risale agli studi sull’anatomia dell’occhio condotti dall’astronomo tedesco Christoph Scheiner e raccolti nel suo Oculus sive fundamentum opticum (1619). Si tratta di un’operazione di notevole perizia chirurgica (soprattutto

per le competenze di quei tempi), che consiste nella rimozione della sclera di un

occhio asportato da un animale, per verificare così in modo diretto e senza mediazione meccanica (quale poteva essere la camera oscura) la formazione dell’immagine retinica24 . Ma dopo aver considerato questa immagine, giustificandone pregi

e difetti attraverso ragionamenti geometrici, Cartesio ritorna alle immagini nella

camera oscura. In essa, infatti, queste si formano in modo più grande e vario, cosa che permette una miglior considerazione delle loro caratteristiche ottico-fisiche.

Scrive Cartesio:

Non si può neppure dubitare che le immagini che si fanno apparire su un

lenzuolo bianco, in una camera oscura, vi si formino nello stesso modo e

per la stessa causa per cui si formano nel fondo dell’occhio; anzi, giacché vi

appaiono in genere molto più grandi e vi si formano in diverse maniere, vi si

possono notare più facilmente parecchi dettagli [. . . ].25

Qui la camera oscura mette la sua struttura meccanica al servizio della riflessione ottico-geometrica che, considerando le immagini in essa prodotte e studiandone

le caratteristiche in relazione alle variabili strutturali (lenti, ampiezza foro, distanza oggetti, distanza lenzuolo-foro), può così determinare le condizioni ideali che

permettono la produzione di immagini otticamente perfette, condizioni che sono

poi applicabili anche all’occhio, camera obscura naturalis.

Questo procedimento s’inscrive a pieno titolo nel proposito strumentale che

orienta la Diottrica: esaminare come si compie l’atto del vedere, per passare poi a

24

Scheiner mostra come sia possibile, enucleato un occhio animale dalla sua orbita, ritagliare con

un bisturi sul fondo della sclera (la parte che ricopre la retina dall’esterno del bulbo oculare) una

apertura, una “finestra” rettangolare, senza danneggiare la retina. Fatto questo, e dopo aver posto

una candela davanti all’occhio, Scheiner si china e ci guarda dentro, attraverso la nuova apertura, e

vede l’immagine della candela, piccola e rovesciata, stamparsi sul fondo dell’occhio. In questo modo

viene stabilita la certezza empirica dell’esistenza di un’immagine ottica reale all’interno dell’occhio

stesso. Per ulteriori considerazioni su questo esperimento si veda: R. Pierantoni, L’occhio e l’idea.

Fisiologia e storia della visione, Bollati Boringhieri, Torino 1981, cap. I.

25 R. Descartes, La diottrica, in Opere scientifiche, cit., pp. 245-247.

8

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

elencarne le condizioni naturali e artificiali che lo rendono perfetto, al fine di portare la visione oltre i suoi limiti originari26 . Questo stigmatismo perfetto, su cui si è

soffermato Michel Fichant27 , rende le condizioni ideali della visione perfetta doppiamente ideali. In primo luogo perché sono condizioni geometriche organizzate

secondo le esigenze del pensiero dimostrativo; in secondo luogo perché il terreno empirico su cui sono verificate non è più l’organo naturale, l’occhio umano o

animale per quanto enucleato dal corpo, bensì uno strumento meccanico, in cui

la produzione di immagini può essere osservata e compresa senza i limiti imposti

dall’anatomia e dalla fisiologia dell’occhio.

La “camera obscura” come metafora gnoseologica

Nella sua opera Le parole e le cose Michel Foucault si propone di mettere in luce,

attraverso un’indagine archeologica, le due grandi discontinuità che hanno contraddistinto l’episteme della cultura occidentale: una inaugura l’età classica (intorno

alla metà del XVII secolo) e l’altra, agli inizi del XIX secolo, segna l’avvento della

nostra modernità28 . Delle riflessioni di Foucault vogliamo ripercorrere soprattutto

quelle che sono rivolte a caratterizzare la cultura rinascimentale del XVI secolo,

per mostrare quali trasformazioni abbiano determinato la sua fine e preparato l’avvento di un nuovo paradigma epistemologico, che coincide con l’inizio dell’età

moderna e che può essere messo in relazione con l’ordinamento visivo instaurato

dalla camera oscura e con la sua capacità di operare come metafora gnoseologica.

L’ordine e la struttura del sapere nell’età rinascimentale si distingue per l’intreccio fra linguaggio e natura, fra ciò che è letto e ciò che è visto, e la conoscenza si

caratterizza come un atto di fusione fra conoscente e conosciuto. Convenientia, aemulatio, analogia e simpatia sono le forme attraverso cui la somiglianza organizza

la conoscenza delle cose visibili e invisibili almeno fino alla fine del XVI secolo.

In questa indistinzione fra l’oggetto e l’immagine, fra la cosa e la sua proiezione, il mondo si mostra come un libro da interpretare e la sua superficie visibile si

riempie di blasoni, di cifre29 . Ma affinché la somiglianza sia rilevata, affinché sia

possibile cogliere le similitudini sepolte nel cuore della natura occorre un segno

visibile di queste analogie invisibili; come scrive Foucault «non vi è somiglianza

26

Ibid., pp. 270-271.

Cfr. M. Fichant, “La géométrisation du regard. Réflexions sur la Dioptrique de Descartes”, in

Science et méthaphysique dans Descartes et Leibniz, P.U.F., Paris 1998, p. 30.

28 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose.

Un’archeologia delle scienze umane, tr. it.

di E. Panaitescu, Rizzoli, Milano 1970, p. 12.

29 A proposito della visione rinascimentale del cosmo Foucault scrive: «Il mondo si avvolgeva su

se medesimo: la terra ripeteva il cielo, i volti si contemplavano nelle stelle e l’erba accoglieva nei

suoi steli i segreti che servivano all’uomo. [. . . ] In virtù di questo rapporto di emulazione le cose

possono imitarsi da un capo all’altro dell’universo senza concatenamento né prossimità: in virtù della

sua reduplicazione speculare, il mondo abolisce la distanza che gli è propria; trionfa in tal modo del

luogo assegnato ad ogni cosa. Di questi riflessi che percorrono lo spazio, quali sono i primi? Dov’è

la realtà, dove l’immagine proiettata?» (ibid., pp. 31-34).

27

9

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

senza segnatura. Il mondo del simile non può essere che un mondo segnato»30 .

La segnatura ha il compito di indicare e rendere visibile la somiglianza nascosta,

ma a sua volta la segnatura si costituisce, nel suo valore di segno, come somiglianza, «un’altra somiglianza, una similitudine prossima e di tipo diverso che serve al

riconoscimento della prima, ma che a sua volta è celata da una terza»31 .

La simpatia che esiste fra l’aconito (una pianta erbacea medicinale) e l’occhio,

scrive Crollius nel suo Traité des signatures, non potrebbe essere colta se sulla

pianta non vi fosse una segnatura che, come una parola, ne dichiara l’efficacia per

le malattie degli occhi. Questo segno, inoltre, è perfettamente leggibile nei semi

dell’aconito, piccoli globi oscuri incastonati nelle bianche pellicole che raffigurano

all’incirca ciò che le palpebre sono per gli occhi32 . In questo caso conoscere significa individuare una somiglianza tra due cose (la pianta dell’aconito e l’occhio),

ma questa somiglianza può essere rilevata solo quando un segno, alla superficie di

esse, si pone come testo di un’indicazione perentoria (i semi dell’aconito). Tuttavia questo segno medesimo non è esso stesso che un’altra somiglianza (il seme

come la pupilla dell’occhio), che rinvia ancora oltre se stessa a ulteriori similitudini: il sapere della somiglianza si costituisce quindi come un processo infinito

che avanza per accumulazione, condannato per questo «a non conoscere altro che

l’identico»33 , il simile e le sue infinite implicazioni. In questo sistema semantico

ternario la superficie visibile delle cose si intreccia con le parole perché il linguaggio abita nelle cose, e non è ancora diventato un sistema arbitrario e indipendente

di segni: risiede dalla parte del mondo, tra le piante, le erbe, le pietre e gli animali.

Ma questo modello gnoseologico ed epistemologico fondato sulla somiglianza

e sulle sue segnature visibili, esse stesse leggibili solo in virtù di ulteriori somiglianze, è sostituito nel XVII secolo da un sistema di relazioni semantiche in cui

un significante si lega arbitrariamente a un significato. Questa importante mutazione, che secondo Foucault avviene con la fine del Rinascimento, è caratterizzata

da due aspetti principali. Per prima cosa «le figure che oscillavano continuamente

fra uno e tre termini verranno fissate in una forma binaria che le renderà stabili»34 ;

e in secondo luogo «il linguaggio, invece di esistere in quanto scrittura materiale

delle cose, non troverà più il proprio spazio se non nel regime generale dei segni rappresentativi»35 . In questo modo scompare la profonda inerenza di mondo

e linguaggio e insieme nascono nuovi problemi: non si tratterà più di cercare le

segnature visibili delle somiglianze nascoste nella natura, bensì di chiedere come

un segno possa essere legato a ciò che esso significa. Così il linguaggio, separato

dal mondo, si risolve nella sua funzione rappresentativa e segnica, determinando la

scomparsa di quel terreno uniforme «in cui s’intrecciavano senza tregua il veduto

30

Ibid., pp. 40-41.

Ibid., p. 43.

32 Cfr. ibid., p. 41.

33 Ibid., p. 45

34 Ibid., p. 57

35 Ibid.

31

10

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

e il letto, il visibile e l’enunciabile. Cose e parole si separeranno. L’occhio sarà

destinato a vedere, e a vedere soltanto; l’orecchio solamente a udire»36 .

Questa separazione fra il visibile e il leggibile, che l’episteme rinascimentale

conosceva come due momenti di uno stesso processo gnoseologico, affida al linguaggio un nuovo compito: quello di dire ciò che è, di diventare puro discorso.

«Ormai – scrive Foucault – i segni (leggibili) non somigliano più agli esseri (visibili). [. . . ] I segni del linguaggio non hanno più come valore che la tenue finzione

di ciò che rappresentano. La scrittura e le cose non si somigliano. [. . . ] Le parole si

sono chiuse sulla loro natura di segni»37 . Questa separazione tra il linguaggio e la

natura porta con sé il presupposto fondante che la conoscenza sia un processo che

dimora nell’uomo, nel soggetto in quanto capace di pensiero e di linguaggio, e che

si organizza attraverso le forme della rappresentazione e del segno. Non si tratta

più di interpretare il libro della natura nel gioco infinito delle somiglianze, bensì di ordinare il mondo attraverso una teoria generale dei segni che permetta di

individuare identità e differenze38 .

Ma in che misura la camera obscura può essere messa in relazione con tale processo? In che modo la gnoseologia moderna può essere stata modellata sulla configurazione spaziale e sulle relazioni implicite in tale strumento? Quali significati

metaforici la camera oscura ha potuto favorire?

Jonathan Crary individua nella camera oscura e in uno dei suoi presunti inventori, Giovanni Battista della Porta, il momento inaugurale di una nuova organizzazione della conoscenza e del vedere, che segna una rottura nei confronti del sapere

rinascimentale, di un paradigma gnoseologico in cui tutte le cose sono adiacenti e

in una relazione di somiglianza. Come scrive Crary, «questo intreccio fra la natura e la sua rappresentazione, questa indistinzione fra la realtà e la sua proiezione

saranno abolite dalla camera obscura, ed al contrario questa favorirà l’istituzione

di un regime ottico [optical regime] che separerà e distinguerà a priori l’immagine dall’oggetto»39 . Questa separazione fra l’oggetto e la sua immagine implica

un’altra distinzione, molto importante, e cioè quella fra soggetto e oggetto, fra osservatore e mondo che la camera oscura sembra radicalizzare proprio per la sua

stessa struttura.

I primi modelli di camera oscura (camera immobilis) erano ricavati in una stanza di casa, semplicemente tirando le tende e chiudendo le imposte in modo da

lasciare uno spiraglio di luce40 . Questo gesto porta con sé numerosi e nuovi significati. Innanzitutto lega l’osservazione del mondo esterno allo spazio privato della

casa, trasformando la natura in uno spettacolo fruibile all’interno dei luoghi adibiti

36

Ibid.

Ibid., pp. 61-63.

38 Cfr. ibid., p. 73.

39 J. Crary, op. cit., p. 37.

40 Heinrich Schwarz, nel suo saggio “Vermeer e la camera obscura”, riporta un’informazione molto interessante. Dalle sue ricerche sembra che Vermeer utilizzasse la stessa stanza dove dipingeva

come camera oscura, semplicemente chiudendo tende e persiane. L’atelier del pittore, dove egli

produce le sue opere, diventa anche il luogo dove osservare la realtà esterna che intende dipingere,

trasportandola addirittura dentro la propria stanza (cfr. H. Schwarz, op. cit., pp. 54-55).

37

11

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

alle attività domestiche e quotidiane. In questo modo la camera oscura compie anche una vera e propria operazione di individuazione, perché stabilisce i confini di

un osservatore autonomo, isolato e chiuso nella sua oscurità privata41 .

Come scrive Crary, la camera oscura è inseparabile da una certa “metafisica

dell’interiorità”, e anche dall’emergere del rispetto e dell’elogio borghesi della vita

privata con le sue dilettevoli attività42 . Essa implica una sorta di askesis, un ritirarsi

dal mondo al fine di ordinare e di purificare le relazioni che l’osservatore intrattiene

con i molteplici contenuti della realtà, divenuta ora davvero “esterna”. Ma senza

dubbio, in questo ritirarsi dal mondo, c’è anche il piacere di osservare senza essere

visti, di guardare un paesaggio o una via cittadina senza essere parte di questa

rappresentazione, attraverso una distanza che si carica di un senso voyeuristico.

Nella camera oscura quindi la visione prende le distanze da ciò che è visto,

di cui conosce solamente un’immagine proiettata, che, se stupisce per l’estrema

naturalezza e delicatezza dei contrasti luminosi e cromatici, tuttavia contribuisce a

separare l’atto del vedere dal corpo fisico dell’osservatore, togliendo alla visione

le sue radici corporee43 . La camera sembra innanzitutto realizzare quell’intimità

solitaria e tranquilla che Cartesio elogia nelle sue Meditazioni Metafisiche come

condizione di praticabilità del pensiero. Il percorso teoretico che porta alla scoperta del cogito inizia proprio così, ritirandosi fisicamente nello spazio chiuso della

propria camera, dove tutta la realtà corporea e sensibile assume la consistenza delle immagini ingannevoli e realistiche, e ingannevoli proprio perché assolutamente

realistiche, che appaiono nei sogni. Indossando solo una vestaglia, liberata la mente da ogni preoccupazione, Cartesio siede davanti al fuoco e inizia a percorrere un

cammino a ritroso che dalle cose «molto minute e molto lontane»44 lo porterà a

dubitare del suo stesso corpo e persino delle verità matematiche elementari. Sebbene nelle Meditazioni non si trovi un riferimento esplicito alla camera oscura, ci

sembra plausibile che il filosofo francese, individuando nella solitudine domestica il cammino per decostruire tutte le sue certezze (insieme a quelle di un’intera

tradizione filosofica), possa essere stato influenzato dalle nuove esperienze rese

possibili dalla camera oscura, come l’isolamento contemplativo che caratterizza

il suo osservatore, la separazione netta tra l’interno e l’esterno, la riduzione della

41

Cfr. J. Crary, op. cit., pp. 38-39.

Ibid. Potrebbe essere molto interessante prendere in considerazione, quale esemplificazione

pittorica di un tale atteggiamento, l’opera di Johannes Vermeer, che conobbe ed utilizzò la camera

oscura. Tutta la sua produzione è infatti incentrata sulla raffigurazione di scene di vita quotidiana

all’interno di eleganti ambienti borghesi, scorci di una tale intimità che ci restituiscono un’attitudine

diffusa nel ’600 olandese. La camera oscura favorisce infatti l’idea che l’osservazione e la conoscenza siano faccende private, domestiche: processi che cominciano nel mondo esterno per terminare

nella propria casa, o nella propria mente. Su queste considerazioni, che legano l’esperienza della

camera oscura con il mondo domestico, si veda: S. Alpers, L’arte di descrivere. Scienza e pittura nel

Seicento olandese, tr. it. di F. Cuniberto, Bollati Boringhieri, Torino 1984, cap. I; B.J. Wolf, Vermeer

and the Invention of Seeing, The University of Chicago Press, Chicago and London 2001.

43 Ibid.

44 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, a cura di G. Cantelli, La Nuova Italia, Firenze 1982,

p. 18.

42

12

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

natura a un’immagine bidimensionale, la costituzione dell’immagine stessa come

momento di mediazione fra interno ed esterno.

In un certo senso il percorso delle Meditazioni è reso possibile da una condizione di cecità ai dati dei sensi, che permette una libera considerazione dei valori di

verità di tutte le nostre conoscenze. Come scrive ancora Crary, «il mondo esterno

non è conosciuto tramite un’ispezione sensoriale diretta, ma attraverso un’indagine

mentale [mental survey] delle sue rappresentazioni “chiare e distinte” nella stanza»45 . Certamente non basta chiudersi in una stanza per liberare la mente dalla

presenza dei sensi (ad abducendam mentem a sensibus)46 , ma questa condizione di

oscurità e penombra diventerà fondamentale non solo per Cartesio, ma anche per

molti pensatori a lui immediatamente successivi. Questo bisogno di ritirarsi dal

mondo e quindi dal corpo, ben rappresentato dalla struttura della camera oscura,

può essere connotato anche di un valore morale.

Nel suo saggio Discourses of Vision in Seventeenth-Century Metaphysics47 Catherine Wilson pone attenzione sull’aspetto morale [The Morality of Seeing] che la

visione assume nelle metafisiche del ’600 sotto forma di una domanda:

Non è forse vero che la metafisica, specialmente quella razionalista, è completamente pervasa da un horror materialis di matrice platonico-agostiniana,

che si traduce in un horror naturae o anche in un horror feminae, il cui

compimento viene raggiunto fuggendo dalla realtà per costruire, nell’isolamento di una stanza buia, un sostituto ordinato del nostro mondo caotico, un

universo immaginario in cui i valori intellettuali regnano sovrani e dove gli

oggetti che risvegliano il nostro desiderio nel mondo materiale sono illusioni

e non-enti?48

Sembra quindi che la metafora della camera oscura non compaia solo laddove

si parli esplicitamente di tale strumento, ma ovunque vi sia la necessità di una

“messa tra parentesi” del mondo, che vede nell’oscurità della stanza il primo passo

verso la conoscenza. In questo senso, ci sembra possibile parlare di una retorica

della camera obscura che si sviluppa attraverso una serie di rinvii ad un’idea di

isolamento, come mostra il ricorrere dell’espressione «essere in una stanza».

L’horror naturae di cui scrive la Wilson si mostra innanzitutto in questo ritirarsi dalla natura e dalla prossimità del mondo che è finalizzato a ripensare questo

nostro regno naturale sotto le forme della razionalità, operazione che è evidente

nella prima opera in cui Cartesio cerca di esporre la sua fisica: il Mondo. Qui Cartesio ci invita letteralmente a uscire con il pensiero da questo mondo «per venirne

a vedere un altro, nuovissimo» che egli farà nascere al suo cospetto negli spazi im45

J. Crary, op. cit., p. 46.

Questa espressione latina è usata da Cartesio in una lettera del 22 febbraio 1638 a Padre Vatier,

gesuita amico del filosofo francese.

47 C. Wilson, “Discourses of Vision in Seventeenth-Century Metaphysics”, in D. Levin (a cura di), Sites of Vision. The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy, MIT Press,

Cambridge 1997.

48 Ibid., p. 123.

46

13

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

maginari49 . Bisogna, scrive ancora Cartesio, penetrare in questi spazi immaginari

«quanto basta a farci perdere di vista tutte le creature create da Dio cinque o seimila anni fa»50 . La visione del nuovo mondo presuppone il rifiuto del vecchio mondo

visibile, innanzitutto nella sua variopinta dimensione qualitativa. In questo nuovo

mondo sarà innanzitutto la materia ad assumere un carattere nuovo, insensibile e

assolutamente diverso da quello a cui siamo abituati. Questa “materia immaginata”

non avrà la forma della terra, né del fuoco, né dell’aria, né del legno o di una pietra,

ma neppure avrà qualità, come caldo o freddo, liscio o ruvido, leggero o pesante, e

neppure sapore, odore, suono, colore, luce, ecc51 . In essa non vi sarà nulla, tranne

che pura estensione in lunghezza, larghezza e profondità.

Questo mondo, irriconoscibile ai nostri sensi, viene raggiunto proprio attraverso la spoliazione della materia di tutte le sue qualità intuitive, e questo processo

viene reso plausibile grazie a una retorica del ritirarsi e della distanza che si declina

come un perdere di vista. Non è forse all’opera, anche qui, il modello dell’«essere

in una stanza», anche se si tratta dello spazio impalpabile del nostro pensiero, dove

il mondo può essere riplasmato «dal libero giuoco della nostra fantasia»52 ? In tal

senso siamo d’accordo con la Wilson, quando sostiene che il concetto di mente

come “teatro delle rappresentazioni” enfatizza e favorisce il ruolo della fantasia

e dell’immaginazione, la libertà cioè di mettere in scena, nella propria interiorità

privata, ciò che si desidera53 . Cartesio infatti, vogliamo ricordarlo, parla del suo

Mondo proprio come di una «favola»54 .

Così la metafora della camera oscura e la retorica dell’«essere in una stanza»

non forniscono solamente il modello per l’inizio di un percorso ascetico che si

spoglia del sensibile per riconsiderarlo alla luce di ciò che in esso è “chiaro e

distinto”, ma inaugurano anche quell’idea, a cui già abbiamo alluso più volte, che

la mente sia uno spazio interiore dove osservare e organizzare i propri contenuti

cognitivi.

A questo proposito, Barry Sandywell scrive: «la conoscenza, ora, si mostra

come un tipo di “contemplazione interiore” condotta da un meditante solitario.

Il pensiero riflessivo si svolge in uno spazio interiore – una camera obscura – raggiunto attraverso un distacco voyeuristico dalla vita pratica e dal linguaggio quotidiano»55 . Secondo Sandywell la filosofia cartesiana inaugura un nuovo modo di

pensare la conoscenza e la presenza del soggetto nel mondo attraverso una retorica

dell’auto-riflessione. Innanzitutto la conoscenza assume i caratteri di una visione

interiore e per questo localizzabile nello “spazio” della coscienza [the mind as a

49

Cfr. R. Descartes, Il mondo, in Opere filosofiche, cit., p. 143.

Ibid. (corsivo nostro).

51 Cfr. ibid., p. 144.

52 Ibid.

53 Cfr. C. Wilson, op. cit., p. 122.

54 Cfr. R. Descartes, Il mondo, in Opere filosofiche, cit., p. 143.

55 B. Sandywell, “Specular Grammar. The Visual Rhetoric of Modernity”, in I. Heywood, B. Sandywell (a cura di), Interpreting Visual Culture. Explorations in the Hermeneutics of the Visual,

London and New York 1999, p. 37.

50

14

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

theatre of representation]. In secondo luogo la natura si riduce a regno dell’estensione e degli oggetti “esterni”, disponibili al controllo e alla razionalizzazione del

pensiero scientifico56 .

Questa retorica della riflessione e della speculazione viene sviluppata e analizzata da Richard Rorty nella sua opera La filosofia e lo specchio della natura57 .

Rorty considera Cartesio e Locke come i due pensatori in cui si rende più evidente

la reificazione della mente in un’entità spaziale capace di contenere le nostre private rappresentazioni del mondo esterno. Si potrebbe considerare una citazione dalle

Meditazioni Metafisiche di Cartesio, che mostra in modo chiaro i problemi in gioco.

«Il principale e più ordinario errore che [. . . ] si possa trovare consiste in ciò, che

io giudico che le idee, le quali sono in me, siano simili o conformi a cose che sono

fuori di me»58 . Questa distinzione fra le idee che sono in me e le cose che stanno

fuori di me, la vera «svolta epistemologica» operata da Cartesio59 , presuppone la

nozione della mente come di uno spazio privilegiato in cui le rappresentazioni degli oggetti esterni sono disposte sotto lo sguardo dell’Occhio della Mente (l’acies

mentis delle Regole). Secondo Rorty questa distinzione si fonda su una spazializzazione del processo conoscitivo che determina la nascita di un problema nuovo,

sconosciuto alla tradizione filosofica precedente. «Noi dovremmo distinguere tra

lo scetticismo tradizionale pirroniano sulla nostra capacità di raggiungere la certezza, dallo scetticismo del velo-delle-idee che Descartes rese possibile plasmando lo

spazio interiore»60 . Se lo scetticismo antico si era posto innanzitutto “il problema

del criterio”, cercando di motivare la legittimità delle nostre procedure di ricerca, per Cartesio si tratta di giustificare il passaggio dallo spazio interno a quello

esterno, di risolvere la questione della fedeltà delle nostre rappresentazioni.

Per Cartesio l’idea del sole che ci viene dall’esterno (in termini cartesiani un’idea avventizia, che dipende da oggetti posti al di fuori del soggetto, a differenza

delle idee fattizie, che sono dedotte dalle procedure razionali o determinate da certe conoscenze innate) è il risultato finale di un processo che comincia fuori di noi

per concludersi dentro di noi, con la produzione, appunto, di un’idea. Difficile,

in questo caso, non pensare alle relazioni spaziali che organizzano la produzione

di un’immagine nella camera oscura. Come nella camera oscura l’oggetto esterno

proietta la sua propria immagine sulla superficie interna della camera in virtù di

una legge di natura ottico-fisica, così lo stesso oggetto produce nella nostra mente la sua stessa idea in virtù delle causalità fisico-fisiologiche che costituiscono

i nostri sensi. Attraverso i sensi, come attraverso il foro stenopeico della camera oscura, il mondo si imprime su una superficie estesa, il lenzuolo bianco o “la

mente”, dove può essere contemplato da un osservatore che abita questa oscurità

privata. Tuttavia, se Cartesio non ha mai parlato chiaramente nei termini di un’analogia fra mente e camera oscura, ma ha invece fatto uso di altri modelli meccanici

56

Ibid.

R. Rorty, op. cit., in particolare pp. 106-113.

58 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, cit., p. 47.

59 Cfr. R. Rorty, op. cit., p. 106.

60 Ibid.

57

15

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

per descrivere il rapporto fra il mondo esterno e la mente (un esempio fra tutti è il

modello cera-sigillo), John Locke ha esplicitamente sostenuto questa similitudine.

Nel suo Saggio sull’intelletto umano, pubblicato a Londra nel 1690, Locke si

propone di cercare quali siano i limiti che separano l’opinione dalla conoscenza, e

di individuare «le misure che dovremmo adottare, nelle cose di cui non abbiamo

conoscenza certa, per regolare il nostro assenso e moderare la nostra persuasione»61 . La maggior parte delle oscurità e degli errori in filosofia sono generati,

secondo Locke, dall’incapacità di valutare che cosa si può legittimamente aspirare

di conoscere, e quando invece ci si deve fermare: «se possiamo scoprire fin dove

l’intelletto può estendere la sua vista, [. . . ] forse impareremo ad accontentarci di

ciò che è raggiungibile nello stato in cui ci troviamo»62 . Questa ricerca sui limiti

e l’estensione della nostra conoscenza assume per Locke la forma di un «semplice

metodo storico»63 , dove qui per storia si deve intendere il racconto della genesi

della nostra soggettività, iniziando dai “materiali” di cui essa è “fornita”: le idee.

«In primo luogo – scrive Locke – indagherò sull’origine di quelle idee o nozioni o che dir si voglia, che un uomo osserva ed è conscio di avere nel proprio

spirito; e i mezzi con i quali viene ad essere rifornito di esse»64 . Le idee sono nel

nostro spirito che le osserva come degli oggetti particolari, oggetti che hanno una

consistenza puramente mentale. Il linguaggio obiettivante con cui Locke descrive

i nostri contenuti soggettivi è necessariamente determinato dal modo in cui viene

concepito l’intelletto. Il continuo richiamarsi all’osservazione delle proprie idee

nello spirito, il parlare dell’intelletto come di uno sguardo, di una capacità visiva

di cui sondare l’estensione sancisce la nascita di un nuovo concetto di soggettività.

Come scrive Richard Rorty, «la novità fu la nozione di un singolo spazio interiore

in cui le sensazioni del corpo e della percezione [. . . ], le verità matematiche, le

regole morali, e tutto ciò che oggi chiamiamo “mentale” sono oggetti di una pseudosservazione»65 . Si tratta quindi di uno spazio interiore con il suo osservatore

interiore che contempla i suoi propri oggetti. Difficile, anche qui, non pensare alle

relazioni spaziali implicite nel funzionamento della camera oscura.

Di fatto è lo stesso Locke a parlare delle idee come di oggetti. Nell’introduzione al Saggio l’idea è definita come «qualunque cosa che è l’oggetto dell’intelletto

quando un uomo pensa»66 , o come «un qualche oggetto dello spirito, [. . . ], cioè

quale è visto e percepito dallo spirito»67 , o ancora come «un qualche oggetto immediato dello spirito, che esso percepisce e ha davanti a sé»68 . Ecco allora che se

le idee sono nello spirito come degli oggetti, avrà senso chiedersi quale sia la loro

origine, da dove vengono e come giungono nell’intelletto. Come è noto, la risposta

61

J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, a cura di M. e N. Abbagnano, UTET, Torino 1996, p. 62.

Ibid., p. 63 (corsivo nostro).

63 Ibid., p. 62.

64 Ibid. (corsivo nostro).

65 R. Rorty, op. cit., p. 42.

66 J. Locke, op. cit., p. 65.

67 Ibid., p. 58 (corsivo nostro).

68 Ibid., p. 59 (corsivo nostro).

62

16

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

a queste domande passa attraverso la negazione dell’esistenza di idee o principi

innati, per indicare nell’esperienza l’origine di esse.

Per Locke le fonti della conoscenza sono due: la sensazione e la riflessione.

Con la prima si intende il processo attraverso cui gli oggetti esterni vengono in

contatto con i nostri sensi, i quali trasmettono all’intelletto tutte quelle idee che

chiamiamo “qualità sensibili” (le idee del giallo, del bianco, del caldo, del freddo,

ecc.). Con la seconda, invece, si intende quel particolare movimento dello spirito che riflette sulle proprie operazioni interne e viene così ad acquisire idee che

i sensi non saprebbero trasmettergli: le idee delle proprie operazioni spirituali (le

idee del percepire, del pensare, del dubitare, del conoscere, ecc.)69 . Queste sole,

scrive Locke, sono le fonti di tutte le nostre idee, e «l’intera nostra provvista di

idee si riduce ad esse»70 . Con questa metafora della “provvista” delle idee vogliamo introdurre l’altra metafora, oggetto della nostra analisi, che Locke costruisce a

partire dallo strumento della camera oscura. Nel “Libro secondo” del suo Saggio,

“Delle idee”, Locke descrive il processo di formazione delle idee di sensazione e

di riflessione paragonandolo a ciò che avviene in una camera obscura immobilis,

cioè in una stanza adibita a tale uso.

La sensazione esterna e quella interna sono le sole vie che io sappia trovare

per le quali la conoscenza passa nell’intelletto. Per quanto mi riesce di vedere, queste soltanto sono le finestre attraverso le quali la luce penetra in questa

camera obscura. Infatti mi sembra che l’intelletto non sia dissimile da un

ripostiglio interamente chiuso alla luce, che abbia soltanto qualche piccola

apertura che lasci entrare le similitudini visibili o idee delle cose esterne.71

L’intelletto è pensato come una camera oscura, come uno spazio in cui attraverso le “finestre” della sensazione e della riflessione giungono tutte le nostre conoscenze. Se nella camera oscura le immagini si producono naturalmente in virtù di

un principio ottico-fisico, così nell’intelletto le idee semplici si producono grazie

al funzionamento dei sensi. Quando Locke scrive che «l’idea è l’oggetto del pensiero»72 , utilizza un linguaggio obiettivante per descrivere un contenuto soggettivo

e questo linguaggio è anche favorito dalle metafore con cui la mente viene pensata.

L’intelletto come camera obscura o, secondo un’altra metafora, come tabula

rasa, si correla infatti all’idea che gli oggetti esterni lascino nella mente una propria

impronta, e che ogni conoscenza venga fornita dall’Occhio che osserva la tavoletta

impressa: ciò che conta non è tanto la presenza dell’impressione nella mente ma

l’osservazione di essa73 . È evidente allora che la camera oscura, nella filosofia di

Locke, fornisce un modello teorico capace di visualizzare spazialmente le relazioni

che nel processo gnoseologico sussistono fra la mente, il mondo e le nostre rappresentazioni. Risultato altrettanto evidente di tale metafora è la costituzione di una

69

Cfr. J. Locke, op. cit., pp. 134-135.

Ibid., p. 135.

71 Ibid., pp. 199-200.

72 Ibid., p. 132.

73 Cfr. R. Rorty, op. cit., p. 109.

70

17

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

teoria della conoscenza dal punto di vista dello spettatore, quell’Occhio interiore

che abita il ripostiglio chiuso della mente e nel cui sguardo si trova l’origine di tutte

le nostre conoscenze. A partire dalla percezione, cioè la consapevole presenza dell’idea nella mente, fino alla conoscenza, che per Locke coincide con la percezione

dell’accordo o del disaccordo tra le nostre idee, il terreno comune che rende possibile ogni nostra attività dello spirito è la sua capacità osservativa, ovvero, scrive

ancora Locke, la visione delle proprie idee74 .

Per quanto la metafora della camera oscura sia sicuramente sembrata a Locke

decisiva per mostrare il funzionamento dell’intelletto, nelle sue riflessioni si possono individuare almeno due condizioni limite che, se non ne compromettono la

validità, ne circoscrivono chiaramente il campo di applicazione. Quando Locke

paragona l’intelletto alla camera oscura sembra soprattutto guidato dalla convinzione che quello sia uno spazio chiuso e protetto, dove la continuità delle relazioni

fisico-causali, garantita dal sistema nervoso e fisiologico del corpo umano, permette la comunicazione di stimoli motori dall’esterno all’interno. Come nella camera

oscura, così nella mente vi sono immagini, idee degli oggetti esterni comunicate

dai sensi. Proprio in questo punto della rete di somiglianze che fondano la metafora

incontriamo la prima incongruenza. Se prendessimo in considerazione la nozione

lockiana di “idea” alla luce della nota distinzione fra qualità primarie e qualità

secondarie, essa ci apparirebbe ben lontana dall’essere qualcosa di paragonabile a

un’immagine nella mente. Per Locke infatti le idee non “rassomigliano” agli oggetti che le hanno generate: nella palla gialla che vedo in giardino non vi è nulla di

ciò che io chiamo giallo, non vi è nulla della mia idea di giallo. Ma questo significa

allora che le idee nella mente non possono essere paragonate alle immagini nella

camera obscura, le quali si mantengono in un rapporto mimetico con gli oggetti

reali che le determinano e di cui esse sono, appunto, immagini. Da ciò ci sembra si

possa trarre una conclusione importante, e cioè che la metafora dell’intelletto come camera oscura sia per Locke (ma questa osservazione vale anche per Cartesio)

un utile strumento concettuale per spiegare il processo di acquisizione dei nostri

contenuti mentali, ma non il loro statuto in quanto tali. Se le idee si formano nella

mente come le immagini nella camera oscura, le idee, però, non sono immagini,

perché non si definiscono per la loro somiglianza con ciò da cui procedono.

Vi è poi una seconda ragione che rende impossibile una traduzione letterale

della metafora. Nel suo argomentare, Locke sostiene che l’intelletto sarebbe davvero uguale a tale camera, solo se in essa le immagini degli oggetti si potessero

fermare definitivamente, per restare a nostra disposizione nel tempo, proprio come

fanno le idee nella memoria75 . “Immagini” capaci di sopravvivere all’istante in cui

sono state create, solo le idee possono restare nell’intelletto, archiviate e ordinate

nella forma del ricordo.

Ora, forse Locke non sapeva nulla delle importanti scoperte che di lì a poco avrebbero rivoluzionato il campo della fotochimica, permettendo di fissare su

74

75

Cfr. J. Locke, op. cit., pp. 607-613.

Cfr. J. Locke, op. cit., p. 200.

18

ITINERA – Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura

una lastra di vetro misteriose silhouette delle cose76 ; ma forse intuì qualcosa. Se

Locke avesse visto una macchina fotografica, anche una delle prime rudimentali

fotocamere, forse si sarebbe stupito, forse vi avrebbe visto un apparato meccanico

più idoneo a rappresentare il funzionamento dell’intelletto. Probabilmente avrebbe usato un’altra metafora, perché l’intelletto gli sarebbe sembrato analogo a una

macchina fotografica, capace di ricevere “immagini” degli oggetti esterni, come

la camera oscura, ma anche di trattenerle, esercitando una vera e propria funzione

mnestica.

L’impossibilità tecnica della camera obscura di fissare le immagini che si proiettano al suo interno, insieme al carattere non-mimetico delle idee nell’intelletto,

ci sembrano i due più evidenti limiti di percorribilità di una metafora che ha comunque segnato la filosofia moderna e che, pur se in contesti culturali e teorici

differenti, continuerà a riproporsi come un efficace strumento ermeneutico fino al

pensiero dell’Ottocento, ad esempio nei lavori di Marx, Nietzsche e Freud77 .

76 Possiamo ricordare che nella seconda metà del XVIII secolo l’inglese Thomas Wedgwood (1761-1805) contribuì in modo determinante all’individuazione del processo fotochimico per

la produzione di un’immagine. Egli immerse della carta in una soluzione di nitrato d’argento, per

poi coprirla con un disegno traslucido. Successivamente espose i due fogli in contatto all’azione dei

raggi luminosi, ottenendo così un’immagine che poteva guardare alla luce di una candela, ma che si

anneriva fino a scomparire sotto l’effetto della luce diurna. In questo modo era stato compiuto un

passo fondamentale: la possibilità di rendere una superficie cartacea sensibile alla luce. Si trattava

adesso di stabilizzare l’immagine prodotta, cioè di fissarla sulla superficie stessa (cfr. Jean-A. Keim,

Breve storia della fotografia, tr. it. di L. Lovisetti Fuà, Einaudi, Torino 1976, p. 5).

77 Cfr. S. Kofman, Camera Obscura: Of Ideology, tr. ing. di W. Straw, Cornell University Press,

New York 1999.

19