N 47 – Anno XXII – Settembre 2016 – Pubblicazione riservata ai soli Soci

La storia di un sigillo amministrativo

Quante volte mi è stata rivolta la domanda sul perché io possa

amare la storia, oppure se valga veramente la pena dedicare il

tempo libero allo studio dell’araldica. Ora mi sovvengono

ricordi con risposte fin troppo ridondanti di motivazioni.

Mentre, giunto al termine di questa ricerca mi giunge più

facilmente alle labbra la spiegazione di quanto mi viene

domandato; oggi appare semplice e chiaro il vero fine delle

nostre appassionati ricerche. Infatti, seppur da semplice dilettante, proprio grazie a queste mie appassionate letture, sono in

condizione di dare un senso storico ad un oggetto che ben

rappresenta la grande quantità di cui la nostra Italia è cosi

ricca. E di non ultima importanza ho la fortuna di poter trovare

un’associazione di appassionati che, come me, condividono la

passione per la ricerca e per queste piccole scoperte, che donano una grandissima soddisfazione.

Viviamo in una nazione dotata di un patrimonio vasto ed inestimabile, un paese che ha dissipato moltissimo delle sue

bellezze e che, in molti casi, ha addirittura scelleratamente e

volontariamente distrutto tantissimo, ma che ancora oggi conserva infinite testimonianze storiche tangibili.

Così come spesso accade a noi appassionati cultori, mi sono

imbattuto in un oggetto che merita a mio avviso la nostra

attenzione.

L’oggetto che mi ha catturato e che intendo descrivere è un

semplice sigillo da ufficio, entrato recentemente in una collezione privata lombarda e che, a mio avviso, rappresenta

l’enorme potenzialità di narrazione storica, contenuta in

manufatti spesso a torto considerati come documenti minori.

Non ci resta che analizzare queste capsule del tempo per

scoprire un racconto storico di sorprendente interesse.

Questo sigillo è stato realizzato in ottone, una lega di rame e

zinco e presenta una forma ovale; costituito dal consueto

corpo matrice su cui sono incise lettere ed immagini ed una

corona metallica superiore atta a contenere il manico.

Oggi, l’oggetto in questione risulta privo dell’ impugnatura,

una mancanza piuttosto comune nei tempi passati. Questa

situazione era dovuta alla consuetudine tipica dell’esercizio

concreto della buona amministrazione dei patrimoni, che suggeriva il riciclo delle impugnature dei sigilli spesso realizzate

in legni rari o costosi come il legno di bosso. Un legno duro e

pregiato dal colore giallo o marrone chiaro, che per la sua caratteristica di durabilità meritava il recupero.

Infatti, al momento del cambio d’autorità o proprietà era

consuetudine ricevere dall’ente preposto un nuovo sigillo dotato della nuova matrice che veniva completato per l’uso con

l’impiego del vecchio manico.

Il sigillo veniva considerato il più importante mezzo di prova

per la genuinità e per il valore giuridico dei documenti e, seppur oramai fuori uso, spesso veniva conservato nel medesimo

archivio che aveva deciso di sostituirlo. Perché da quest’ oggetto era possibile anche a distanza di tempo, continuare ad

avvalorare l’autenticità documentale. Il sigillo in questione

viene definito dagli specialisti di archivistica di tipo aderente e

fu realizzato per essere impiegato con la ceralacca. Infatti,

fino al sec. XVI le impronte del sigillo furono realizzate in

prevalenza in metallo o in tenera cera; solo in seguito s’iniziò

ad usare la ceralacca (XVII – XIX sec). Infine, in epoca

moderna si ebbe la sostituzione dei sigilli con timbri in metallo o gomma che impiegano inchiostri nero o di altro colore.

La matrice centrale risulta incisa con uno stemma piuttosto

complesso di buon gusto e realizzato graficamente secondo i

dettami della moda araldica tedesca. La scritta posta nel contorno come si conviene per un sigillo pubblico recita testualmente.:

Scrittura maiuscola capitale o meglio lapidario romano

“AMNE DI S.A.R. IL P. EUG. DI LEUCHTENBERG

IN SENIGALLIA” entro ovale verticale a due filetti continui.

Nel campo stemma principesco con padiglione.

Così, con l’aiuto di quest’oggetto, iniziamo un viaggio storico

sorprendente, che ci condurrà ad alcune vicende storiche

piuttosto singolari. Per conoscere meglio quest’oggetto sarà

utile principiare con metodo e quindi dall’analisi del titolo

feudale riportato. Il Duca di Leuchtenberg fu un titolo che fu

creato storicamente per ben due volte, dai sovrani di Baviera

con lo scopo di onorare i propri parenti.

La prima creazione fu assegnata da Massimiliano I, elettore di

Baviera a suo figlio Massimiliano Filippo Girolamo, alla cui

morte senza figli le terre passarono a suo nipote l'Elettore

Massimiliano II. In seguito il titolo fu ricreato da Massimiliano I Giuseppe, Re di Baviera il 14 novembre 1817 e concesso

al genero Eugenio di Beauharnais.

Mi sembra utile accennare qualche nota su Massimiliano

Giuseppe. Quest’ultimo il 1º aprile 1795 succedette al fratello, Carlo II, come duca del Palatinato Zweibrücken, ed in

seguito il 16 febbraio 1799 divenne principe elettore di Baviera e conte palatino del Reno, a causa dell'estinzione della

casata dei Wittelsbach-Sulzbach avvenuta con la morte

dell'elettore Carlo Teodoro. Le sue simpatie per gli ideali

francesi dell'illuminismo furono presto note a tutti. Infatti,

nella riorganizzazione dei ministeri, il conte Massimiliano

Giuseppe di Montgelas, che in precedenza era caduto in

disgrazia sotto Carlo Teodoro, ritrovò l’incarico di segretario

personale di Massimiliano, divenendo un personaggio influente in grande vicinanza con la Francia.

Massimiliano Giuseppe sin dal 1803 divenne uno dei più importanti alleati tedeschi di Napoleone; un’alleanza che fu definitivamente suggellata con il matrimonio della figlia maggiore di Massimiliano con Eugenio di Beauharnais.

In cambio dell’amicizia e dell’alleanza con Napoleone, Giuseppe ottenne con il trattato di Presburgo (26 dicembre

1805), il titolo regale per la Baviera ed alcuni territori come

Svevia e Franconia situati attorno al proprio regno.

Assumendo definitivamente la corona il 1º gennaio 1806. Il

nuovo re di Baviera fu una delle personalità più influenti degli

stati facenti parte della Confederazione del Reno, e rimase

alleato di Napoleone sino alla battaglia di Lipsia dove, grazie

al trattato di Ried (8 ottobre, 1813), mantenne l'integrità dei

propri domini. Successivamente, con il trattato di Parigi (3

giugno 1814), dovette cedere il Tirolo all'Austria in cambio

del formale ducato di Würzburg. Al Congresso di Vienna, a

cui partecipò personalmente, Massimiliano dovette fare numerose ed ulteriori concessioni all'Austria, cedendo Salisburgo e la zona del fiume Inn con Hausruck in cambio del

vecchio Palatinato. Il re si batté in modo arduo per mantenere

l'integrità dei domini bavaresi, ma fu costretto a rinunciare ad

una possibile successione al granducato di Baden per ordine

di Metternich. Massimiliano morì al castello di Nymphenburg, presso Monaco, il 13 ottobre 1825 e gli successe il

figlio Luigi I.

Compresa l‘origine del titolo a la fons honorum di provenienza ritengo utile indagare più approfondi-tamente sul

duca di Leuchtenberg cercando anche di comprendere meglio riguardo alla legittimità del trattamento di Principe, così

come citato dal sigillo.

Eugène nacque il 3 settembre 1781 a Parigi e fu il figliastro

adottivo del deposto Imperatore Napoleone I di Francia, e

figlio di Alexandre François Marie, Visconte de Beauharnais,

nato a Fort-Royal Martinique, il 28 Maggio del 1760. La

famiglia aveva diversi rami si suppone originaria del ducato di

Bretagna. Molti illustri componenti della Casata sono ricordati

per aver ricoperto incarichi prestigiosi nella marina reale e

nell’amministrazione delle colonie francesi in America. Il

Visconte Alexandre de Beauharnais, padre di Eugene, era un

militare di carriera. Egli entrò in servizio nella « 1re compagnie des mousquetaires » e in seguito nel 1775, fu nominato sottotenente nel Reggimento de Sarre-Infanterie e

partecipò all’assemblea Costituente . Nominato generale nel

1792 (durante le guerre della Rivoluzione francese), si

rifiutò, nel giugno del 1793, di divenire ministro della Guerra.

Venne in seguito nominato generale in capo delle Armate

rivoluzionarie del Reno nel 1793. Successivamente arrestato

venne ghigliottinato dal terrore giacobino a Parigi, il 23 luglio

1794. Alexandre venne ghigliottinato, insieme al fratello

Augustin, nella Place de la Révolution, l'attuale Place de la

2

Concorde, solo cinque giorni prima della caduta e decapitazione del suo persecutore, Robespierre.

Nella stessa prigione fu rinchiusa anche la moglie Giuseppina,

arrestata il 21 aprile 1794, ma quest’ultima venne liberata tre

mesi dopo, grazie all'interessamento personale dello stesso

Robespierre. Eugenio crebbe nell’era turbolenta della rivoluzione si trovò al centro degli eventi quando la madre si

sposò con il giovane generale Bonaparte nel 9 Marzo 1796.

Napoleone prese Eugenio come proprio aiutante di campo e lo

portò con sé in Egitto. Il colpo di Stato del 18 brumaio, con il

quale divenne console, lanciò nel firmamento europeo pure

Eugenio, ormai divenuto giovane ufficiale. Eugenio era

presente a Marengo e, con la proclamazione dell'Impero, il 18

maggio 1804, fu nominato grand'ufficiale della Legion

d'onore, generale di brigata e colonnello generale dei

cacciatori della guardia. Anche il re Massimiliano Giuseppe

ebbe grande affetto e stima per il genero. Infatti, lo ricompensò quando con l’eclissi delle fortune napoleoniche egli

venne a perdere gli altri suoi titoli nominandolo erede al

regno; ovviamente in successione ai discendenti in linea

maschile della casa reale e prossimo in precedenza, dopo la

famiglia reale. Contestualmente ricevette anche titolo connesso, che lo ascriveva nella matricola della nobiltà bavarese.

Il titolo di Principe di Eichstätt venne restituito dal IV Duca al

re di Baviera nel 1855.

Pertanto, chiarite le vicende storiche che legano lo stemma al

personaggio e, dimostrato come il nostro titolare sia venuto in

possesso di questi titoli, diventa opportuno esaminare in

dettaglio la simbologia araldica contenuta.

Lo stemma in questione è posto al centro del sigillo e presenta

un padiglione in ermellino caricato con uno scudo sannitico

affiancato da due aquile nere al naturale che si sostengono su

un ramo verde

Al 1° d’argento con una fascia azzurra che è quella dei conti

di Leuchtemberg una famiglia nobile già estinta nel lontano

1646

Al 2° smalto rosso a un muro merlato con nel mezzo una porta

aperta della città in argento, i lati del castello sono un muro

merlato sovrastato da due torri anch’esse a loro volta merlate e

dello stesso smalto argento. Ciascuna torre sostiene a sua volta

una quercia verde

Al 3° stemma di Eichstatt: smalto verde caricato di una spada

con la punta posta verso l’alto dall’elsa d’oro e dalla lama

d’argento. Avvicinate alla lama tre stelle d’oro poste in ordine

due ed una per lato come a triangolo rovesciato Inizialmente

per secoli fu un feudo assegnato ad un Principe Vescovo

divenne un Principato sotto il Regno di Bavaria assegnato al

Principe Eugenio dal 1817 al 1855.

Al 4° arma dei de Beauharnais: smalto d’argento con fascia

nera caricata da tre merlotti dello stesso posti in capo.

Stemma de Beauharnais: D’argento alla fascia di nero

accomapagnati da tre merlotti dello stesso posti in capo. Il

motto : « Autre ne sers » antico o « Honneur et fidélité. »del

periodo napoleonico

Su tutto la corona di Principe del S.R.I.

Ci resta infine da chiarire quale fosse l’ufficio amministrativo

a cui apparteneva l’uso del timbro ovvero la gestione della

Amministrazione feudale della Casa Ducale del Principe

Eugenio .

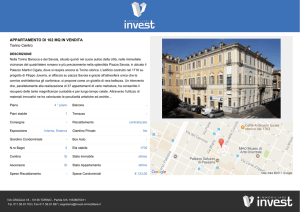

Così il Decreto napoleonico del 2 aprile 1808, le Marche

entravano a far parte del Regno Italico, già istituito il 26

maggio del 1805 con l'incoronazione di Napoleone Bonaparte

Re d'Italia. Contestualmente quale Vicerè del Regno fu

nominato il Principe Eugenio di Beauharnais.

Al Vicerè Eugenio venne assegnato un appannaggio costituito

da una parte dei beni immobili ecclesiastici confiscati alla

Chiesa per volere di Napoleone; tali beni vennero intestati per

voltura catastale come: "APPANNAGGIO DI S.A. IL

PRINCIPE VICERE' D'ITALIA EUGENIO NAPOLEONE".

Una proprietà davvero consistente che contava ben 2300

tenute agricole e 137 palazzi urbani.

Dopo l'abdicazione di Napoleone e la caduta del Regno Italico

nel 1814, il Congresso di Vienna confermò l'appannaggio dei

"BENI DELLA CASA DUCALE" a Eugenio, nominato Duca

di Leuchtemberg.

Quest’ultimo doveva pagare alla Camera Apostolica 160.000

scudi romani, a titolo di laudemio. (Questo era un istituto che

prevedeva una prestazione di norma in denaro che era versata

al concedente dall'enfiteuta nel momento in cui si trasferiva il

diritto di enfiteusi, in altre parole con la concessione del solo

diritto di utile dominio.) . Era altresì previsto un canone annuo

per una somma pari a 4.000 scudi. L'8 maggio 1816 fu

stipulato un atto notarile tra il Governo Pontificio ed il

Principe Eugenio, con il documento si precisava che i beni

posseduti da quest'ultimo erano concessi in enfiteusi (

l’istituto prevede in generale l ‘obbligo di miglioramento del

fondo, il divieto di alienazione dello stesso ed era previsto il

pagamento di un canone annuale). Inoltre, la Camera Apostolica poteva riscattarli quando lo avesse ritenuto opportuno.

Per l'amministrazione dei beni ducali fu istituito un ufficio

centrale ad Ancona con sedi distaccate site in altre città

marchigiane; contestualmente vennero inviati dalla Germania

(dove Eugenio risiedeva) alcuni abili amministratori ed esperti

dirigenti d'azienda, che introdussero nuovi metodi di

coltivazione e di produzione agricola. In particolare, tra questi

amministratori si contavano diversi ufficiali napoleonici e

persone che a causa della loro comprovata compromissione

con il vecchio regime napoleonico non avevano altre

possibilità di poter facilmente trovare spazio nelle istituzioni

del regime pontificio restaurato. Questo fatto creava non poca

apprensione allo Stato della Chiesa. Sembra che il Papa Leone

XII avrebbe voluto affrettare il riscatto di tali beni poiché

temeva che all’interno di queste proprietà ed attraverso

numerosi amministratori di vecchia tradizione napoleonica, si

potessero avviare moti rivoluzionari.

Tra questi uffici amministrativi periferici troviamo quello di

Senigallia che ci viene contestualizzato e valorizzato dallo

studio del nostro sigillo.

Nel 1845 sotto il Pontificato di Papa Gregorio XVI

(Bartolomeo Eugenio in religione Mauro Cappellari)si giunse

al riscatto dell’ appannaggio in virtù di un atto dato in Roma il

3 Aprile 1845 tra Filippo Rousc De Damianio, il quale si

trovava in Ancona, sede dell’amministrazione generale

dell'Appannaggio, in qualità d’intendente generale delle

proprietà di Eugenio ed il Cardinale Mario Mattei,

rappresentante della Santa Sede.

Il Cardinale Giacomo Antonelli, in quel tempo Gran

Tesoriere, sembra sia stato il grande regista di questa

operazione che restituiva alla Chiesa delle importantissime

proprietà nelle Marche. L’atto fu rogato dal Cancelliere

Felice Argenti e prevedeva l’acquisto della proprietà per

3.740.000 scudi. Una somma sicuramente cospicua per

l'epoca. Il palazzo dell’amministrazione di Senigallia

diventerà in seguito parte dell’Opera Pia Mastai per espressa

volontà del Papa Pio IX. Il monumento è tuttora visibile e

degno di nota. Si realizzava per gli eredi del Principe Eugenio

quella che si potrebbe definire una simpatica plusvalenza.

Carlo Del Grande

Ricordo di Roberto Nasi

La S.I.S.A. ha perso recentemente, con la dolorosa dipartita terrena di Roberto Nasi, colui il quale fu in realtà l’iniziale fondatore del nostro sodalizio, insieme a Salvatorangelo Palmerio Spanu, altro caro consocio scomparso da

tempo.

Fu infatti, esattamente trent’anni or sono che fu fondata la

S.I.S.A. proprio nella bella casa torinese di Roberto e consorte, essendosi trattato più precisamente della trasformazione di un precedente sodalizio di appassionati araldisti e cultori delle scienze ausiliari della storia in generale.

Roberto Nasi, scomparso poco prima di avere compiuto 85

anni di età (era nato il 1 maggio 1931) era dotato delle migliori qualità di un gentiluomo piemontese di antico stampo che lo resero popolarissimo tra tutti coloro che lo frequentarono ed in particolare tra noi consoci.

La sua vita professionale di Dirigente industriale, nella

quale raggiunse importanti livelli di responsabilità, fu

sempre accompagnata da intensa attività culturale e varie

sono le pubblicazioni storiche, di carattere prevalentemente militare da lui lascateci; in realtà la sua vocazione

inespressa fu proprio quella definita da un grande letterato francese «servitude et grandeur de la vie militaire»,

avendo Roberto peraltro assolto brillantemente a suo

tempo gli obblighi di servizio militare di leva quale ufficiale complemento di cavalleria.

Cavaliere egli fu realmente nel vero senso della parola, in

ogni contesto da lui frequentato dove ricoprì quasi sempre

ruoli significativi, essendo in ogni caso universalmente

stimato, apprezzato ed amato, in particolare dai noi tutti

3

soci S.I.S.A. che lo conserveremo sempre presente nel

nostro cuore.

Gustavo di Gropello

Janus Gerbaix de Sonnaz

e il corpo dei volontari Savoiardi

Nella storia degli ultimi duecento anni si è quasi sempre

parlato con entusiasmo di quanti nei diversi stati italiani si

schierarono con la Francia, raccontando di mirabolanti

imprese da questi compiute combattendo negli eserciti napoleonici, in genere in occasioni di eroiche sconfitte, come

quelle durante la guerra in Spagna, la campagna di Russia o a

Lipsia, poco, ma più spesso nulla, si dice di quanti non accettarono l’occupazione francese e quando poterono insorsero

contro di essa. Quasi che i veri patrioti non fossero quelli che

erano attaccati al loro paese e che si battessero per la sua

indipendenza ma piuttosto coloro che avevano accettato la

dominazione straniera, ammantata dalla grandeur dell’astro

napoleonico.

Così si tacciono ad esempio le insurrezioni di quanti nel

Veneto, in Romagna, in Toscana e in Savoia, si ribellarono

agli occupanti non appena le condizioni glielo consentirono, o

respinsero come in Sicilia i tentativi d’invasione, aiutati in

questo dall’Austria e dall’Inghilterra. Dei falliti tentativi

insurrezionali in Sardegna sponsorizzati dalla Francia e tutti

falliti perché senza alcun sostegno popolare, in genere gli

storici risorgimentali tacciono se non per raccontare di feroci

repressioni, che nella realtà non ci furono, limitandosi ad

interessare qualche capo bandito.

Già dopo la sconfitta in Russia, nel corso del 1813 era risorta

contro Napoleone la Prussia e l’intera Germania si era liberata

dell’ingombrante presenza francese, nel giugno di quello

stesso anno, falliti i tentativi per una pace l’Austria si schierò

di nuovo contro la Francia e fu Lipsia. Napoleone, in quel

periodo si rese responsabile di gravi errori, sia politici, sia

militari che lo portarono alla rovina. Quello più grave fu di no

essersi reso conto che in Europa regnava un nuovo spirito, che

la Francia non era più la sola nazione ad essere animata da un

vero spirito nazionale e che stavano impiegando la loro nuova

energia contro di lui e ciò che rappresentava.

La battaglia di Lipsia

Così anche nell’Italia settentrionale con l’aiuto dell’Austria

sorsero unità di insorgenti quali il corpo franco italiano, al

comando del capitano Mistruzzi, il corpo franco Finetti, gli

insorti Toscani, mentre in Sicilia erano sorti i tre reggimenti

dell’Italian Legion che unitamente alle truppe regolari borboniche ed inglesi nel 1814 liberarono dai Francesi Toscana e

Liguria.

4

Se i bravi Piemontesi, inglobati nella nazione francese,

rimasero tranquilli, per lo stretto controllo della polizia napoleonica, non così avvenne in Savoia, anche per l’approssimarsi

alla frontiera dell’esercito austriaco. Diversi erano i fattori il

primo di essi era quello della mancata assimilazione della popolazione, la Francia aveva occupato al Savoia da 20 anni , ma

molti si consideravano ancora come dei prigionieri che gli

Alleati stavano per liberare. L’occu-pazione francese era stata

contrassegnata al suo inizio da un’ estrema violenza, spesso la

ghigliottina e la fucilazione erano stati i principali argomenti

dei seguaci delle idee nuove. Quando era tornata la tranquillità, le continue guerre, la cos-crizione obbligatoria avevano generato odio contro la politica napoleonica cui si era

contrapposto il secolare amore dei Savoiardi per i loro antichi

sovrani, sostenuto e propagandato questo sia dal clero, assai

influente nella regione, sia dal-l’aristocrazia, i cui membri

erano rimasti in gran numero in patria a difesa dei propri

interessi. Esponente di spicco di questo ceto era il generale

conte Janus Gerbaix de Sonnaz. Appartenente ad un’antica

famiglia che per tradizione aveva servito nella magistratura e

nell’esercito Casa Savoia, Janus era nato a Thonon il 3

settembre 1736, a 13 anni era stato nominato paggio di S.A.R

la duchessa di Savoia, e nel 1755 era stato promosso alfiere

nel reggimento delle Guardie.

Conte Janus Gerbaix de Sonnaz

Aveva così iniziato la sua lunga carriera militare che per un

lungo periodo, sino al 1792, contrassegnato dalla pace. Da

secoli il Piemonte e la Savoia non avevano goduto di tanti

anni di assenza di guerra sul loro territorio. La carriera di

Janus era stata così lenta, d’altra parte così era per le

condizioni di avanzamento previste dalle leggi del tempo, Nel

marzo del 1781, era sttao promosso maggiore e dal

reggimento delle Guardie era passato alla Legione degli

Accampamenti, un nuovo reparto d’élite voluto da Vittorio

Amedeo III. Nel 1792 venne promosso colonnello e nominato

comandante del reggimento di Savoia, dislocato in maggior

misura in Piemonte, che partecipò quindi solo con qualche

distaccamento alla difesa della Savoia dall’invasione francese.

Nell’aprile del 1793, Janus venne promosso generale di

brigata e gli venne affidato il comando delle truppe incaricate

della difesa della valle Po. I baracons de l’Argentera costituivano la sua avanguardia, rimase quindi in quella posizione

tutta l’estate del ‘93 alloggiando sotto una tenda a Pian del Re

ai piedi del Monviso, avendo ai suoi ordini parte del reggimento di Savoia e le compagnie delle milizie delle vallate del

Cuneese. Al comando della difesa di questo settore, dove si

trovavano tre tradizionali direttrici di penetrazione francese

verso il Piemonte, le valli dello Stura, del Maira e del Varaita,

rimase anche per il 1794 ed il 1795.

Forte dell’Argentera

Tenne in questo periodo in rispetto forze francesi assai

superiori per numero, realizzando un sistema di ridotte e

batterie che assicurassero la copertura col fuoco di tutti i più

facili ed importanti passaggi. di strade che consentissero il

facile arroccamento delle poche unità a sua disposizione e di

ripari che durante la dura stagione invernale permettessero la

permanenza delle truppe ad alta quota. Dopo la sfortunata

battaglia di Mondovì, nell’aprile del 1796 venne chiamato ad

assumere il comando della divisione che avrebbe dovuto

assicurare la difesa di Fossano e fermare il Bonaparte, cosa

che non si verificò essendosi firmato l’armistizio di Cherasco.

Arma Gerbaix de Sonnaz

Merita essere ricordato la lettera che indirizzò al sovrano,

quando dovette lasciare il comando del settore montano:«

Sire, non so rendere a Vostra Maestà completa testimonianza

dello zelo e della fermezza con i quali i miei ufficiali e soldati

hanno sopportato il continuo ed inevitabile malessere delle

posizioni che occupiamo, dove sopportiamo i rigori

dell’inverno e dell’estate. Riguardo ai quali nessuno di essi si

è però mai permesso non tanto di lamentarsi ma nemmeno di

mormorare.

Supplico Vostra Maestà di volersi nell’occasione, ricordare le

prove di attaccamento al suo servizio dategli in questa

campagna dal reggimento di Savoia e dalle milizie e dagli

abitanti della Val Maira».

Janus, malgrado fosse Savoiardo (quindi Francese per il

governo di Parigi) poté continuare a servire Vittorio Amedeo

III e quindi Carlo Emanuele IV, sino al dicembre 1798,

quando a seguito della partenza del sovrano da Torino lasciò il

servizio. Nel breve periodo fra l’arrivo degli Austro-Russi nel

1799 e Marengo, venne chiamato a ricoprire l’incarico di

governatore di Alessandria, poi tornò a ritirarsi nel castello di

Arenthon ove vennero a cercarlo gli avvenimenti del 1813 e

1814.

L’avvicinarsi delle armate alleate agli antichi confini della

Francia, aveva provocato anche in Savoia, da parte di

rappresentanti del potere napoleonico, il prefetto Finot e il

generale Desaix, la necessità di ordinare una leva di massa con

la quale venivano chiamati alle armi tutti gli uomini dai 20 ai

60 anni. La leva avrebbe dovuto fornire circa 9700 uomini con

i quali riportare a numero le unità esistenti, ma fu un

fallimento. Sia la rapida avanzata, del’avversario, l’armata

austriaca, sia i timori, sia la propaganda alleata, sia la

stanchezza della popolazione, sia la presenza di un movimento

a favore del re di Sardegna a capo del quale si era posto Janus,

fecero sì che i risultati di questa chiamata alle armi fossero

meno che mediocri. Janus, fedele servitore di Vittorio Amedeo

III, aveva mantenuto il suo affetto e la sua dedizione a Casa

Savoia, per lui i Francesi erano rimasti il nemico. Così quando

Thonon venne abbandonata dalle truppe francesi, alzò lo

stendardo della rivolta ed inviò al generale Schwarzemberg

una delegazione per sottomettere alla approvazione di questo

il suo piano di una sollevazione tesa a restituire la Savoia ai

suoi antichi sovrani. La delegazione, della quale facevano

parte anche due figli di Janus, venne poi ricevuta

dall’Imperatore d’Austria e dallo zar di Russia che la

accolsero con favore. Lo stesso generale che comamdava il

corpo d’armata austriaco indirizzò alla popolazione della

Savoia un proclama nel quale scriveva: «Vecchi guerrieri

della Savoia, radunatevi di nuovo sotto le bandiere del vostro

amato monarca».

Il 21 di gennaio il generale de Sonnaz decretava la formazione

a la Roche, Annecy, Rumilly e Thonon dei quattro antichi

reggimenti del ducato: Savoia, Chablais, Moriana, Genevese.

La reazione francese con la parziale riconquista del terreno

perduto e la morte del generale Janus stroncarono però tale

progetto. Lo sforzo del generale non fu tuttavia vano in quanto

venne a costituirsi un battaglione savoiardo , corpo dei

volontari savoiardi al servizio del re di Sardegna, che si

affiancò agli Austriaci sino alla conclusione del conflitto. Ne

facevano parte quali ufficiali: il cav. Ippolito de Sonnaz (già

cornetta delle guardie del Corpo di S.M.), il cav. De Ruphy

(già maggiore dei granatieri), il conte Gaspard de Maréchal

(già capitano del rgt di Saluzzo); cav. Francesco de Ruphy

(già capitano del rgt di Savoia), Jaillet d’Annemasse (già capitano del rgt del Genevese); barone Luigi de Villars de Thoire

(già capitano del rgt di Savoia); conte Ippolito de Sonnaz (già

capitano al servizio austriaco); Paul Seillard (già capitano al

servizio britannico), barone Filiberto de Thoire (già ten. nel

rgt di Savoia), cav. Giacinto de Constantin (già ten. nel rgt di

Moriana); cav. Gaspard de Ruphy (già ten. nel rgt della

Regina); cav. Amedeo de Ruphy (già ten. nel rgt di Savoia);

cav. Francesco de Chissée de Polinge (già sten nel rgt di Moriana); conte Giuseppe de Sonnaz (già sten nel rgt di Savoia);

Giacinto Frèzier (sergente decorato di medaglia d’argento nel

rgt di Savoia); cav Gabriele de Launay (già cap. della guardia

nazionale); cav. Alfonso de Sonnaz (già volontario nel rgt di

Chablais); conte Giuseppe de Forax (ten. della guardia urbana

a Thonon); conte Giuseppe de Constantin (già volontario nel

rgt di Savoia); Felix Challud (già volontario nel rgt nel rgt dello Chablais); nobile Francesco de Saxel (già volontario nel rgt

5

dello Chablais); cav Clemente de Maugny, nobile Luigi

d’Araine, Urbano Rogès (tutti già volontari nel rgt di Savoia).

Poco meno di cinquanta anni dopo a riconoscimento dell'

impegno prestato verso quella che ritenevano la loro patria

vennero ceduti alla Francia.

ALFS

La corona Liturgica Ortodossa

- rilievi storico-ecclesiastici ed araldici «...il Signore ti ha posto sul capo la corona di pietre

preziose...... vita gli hai chiesto ed Egli ti ha concesso

lunghezza di giorni....», con questa preghiera, i prelati di Rito

Orto- dosso, vestendo i sacri paramenti e, dopo aver ricevuto

tra le mani “la Corona”, e, baciatone il medaglione centrale

anteriore - rappresentante l'effige di Gesù - la pongono in

capo, esaltando, in questo modo, la Regalità di Cristo, paragonandola al Sacerdozio del Pontefice, secondo quanto stabilito dallo Ordine di Melchisedecco.

Nelle diocesi, nelle quali si pratica la liturgia di Rito Orientale,

pur essendo cattoliche, i riti, peraltro si riferiscono ad altre

espressioni liturgiche.

Tra queste, voglio ricordare, quelle che si rapportano al rituale

greco, a quello melkita, a quello ruteno, rumeno, bulgaro, slavo e russo.

Questi rituali liturgici hanno, da sempre, adottato l'uso di un

copricapo sacerdotale denominato “Corona” - in contrapposizione alla “Mitra” di Rito Occidentale, che si diffuse in

tutte le Chiese Ortodosse e che, sul piano strettamente

liturgico, si rifà, alla Tiara Pontificia – sia a quella Romana sia

a quella Alessandrina -.

Questo copricapo origina dagli “Antichi Berrettoni Bizantini”

che, si ricordano, quali “progenitori” di quasi tutte le corone di

sovranità occidentali (per eventualmente approfondire l'argomento, mi permetto di suggerire la lettura di un mio studio

recente: «le Corone Nobiliari etc. etc.» in Atti della Società it.

di Studi Araldici - Torino - Società del Whist-Filarmonica ottobre 2014) e, si definisce, esteticamente, quale turbante quasi quadrilobato - arricchito da ornamentazioni ricamate in

oro e tempestato di pietre preziose contenenti, sopra i quattro

lati, ciascuno, un medaglione smaltato.

In centro, sul lato frontale, è raffigurata la rappresentazione

del Volto di Cristo.

Sui lati, la raffigurazione del Volto della Vergine e di quella di

S.Giovanni Battista. Posteriormente, l'effige di S. Nicola.

Sulla sommità è posta una piccola Croce Greca d'oro oppure

d'argento.

Questo particolare “simbolo crociato” è, tuttavia, presente

esclusivamente se, il dignitario ecclesiastico, rientra nelle

categorie degli Arcivescovi o Metropoliti.

La testimonianza più antica dell'uso di questo tipo di “Corona

Liturgica”, sembra sia stato presente già a Costantinopoli –

dopo la caduta dell'Impero Romano d'Oriente – ed, alcuni

storici, vorrebbero, che ciò, stesse a simboleggiare il ripristino

della “già perduta sovranità” da parte del Patriarca.

Tuttavia, la prima documentazione ufficiale dell'uso di tale

copricapo liturgico, è rilevabile attorno al 1621, allorquando,

il Patriarca Cirillo Lukaris, trasferendosi da Alessandria a

Costantinopoli, rinunciò alla “tiara” in uso, per adottare la

“Corona” che, così, venne definitivamente mantenuta.

La portarono, successivamente, per primi, i Patriarchi di

Antiochia e, quindi, quelli di Gerusalemme; poi la adottarono,

altresì, tutti i Metropoliti, gli Arcivescovi Maggiori ed, infine,

anche i Vescovi.

Nella Chiesa Russa, questa “Corona” fu concessa agli

6

Archimandriti (superiori di un monastero oppure di una

Congregazione Cristiano-Ortodossa) ai Protopresbiteri Mitrati

(simili, per dignità,agli Abati Mitrati del Rito Latino

d'Occidente) sia, per privilegio, ad importanti prelati per

missioni od incarichi speciali cui erano demandati.

Gli Archimandriti iniziarono ad assumerla, per la prima volta,

dello Zar Paolo I.

Sul territorio italiano esistono “due enclaves” di Rito GrecoBizantino-Uniate: le diocesi di Lugro, in Calabria, (eretta da

Benedetto XV il 13 febbraio 1919) e di Piana degli Albanesi,

in Sicilia, (eretta da Pio XI il 26 ottobre 1937).

A capo di questa diocesi è posto un Esarca (Vescovo) che

esercita la propria funzione spirituale sopra i paesi di lingua

“Arbaresche” (albanese) sia insulari che continentali che,

anche, esteri.

Parimenti l'Archimandrita del Monastero Esarchico di

S.Maria di Grottaferrata, fondato da S.Nilo nel 1200, nel Lazio, retto da monaci basiliani, usa gli stessi apparati liturgici.

Tutti i summenzionati ecclesiastici, appartenenti al “Rito

Greco”, usano la “Corona” così come tutti gli altri paramenti

sacri relativi a questa liturgia: la Croce Astile Trilobata ed il

Pastorale “a TAU”, /oltre ad altre numerose varianti rituali ed

oggettistiche.

Il simbolismo araldico, rappresentativo di questi presuli,

anch'esso si differenzia da quello in uso per le dignità corrispondenti, dal Rito Latino d'Occidente.

Essi innalzano, infatti, la propria arma di dignità nel seguente

modo: lo Scudo Personale, risulta, infatti, accollato ad una

croce astile trilobata - detta, anche, greca - ed al bastone

pastorale ortodosso (a forma di “una TAU” costituita da due

serpenti affrontati miranti una piccola croce) posti in decusse;

il tutto accollato ad un manto scarlatto legato e frangiato d'oro

(simile a quello principesco o ducale) cimato dalla “Corona

Liturgica” sopra descritta.

Arma -vacua - per la dignità archimandritica

Questo bastone pastorale “serpentifero” merita un cenno: i

pastorali di rito orientale presentano, al proprio apice, due

serpenti controaffrontati, miranti un globo cerchiato e crociato.

Essi vogliono simboleggiare, infatti, l'apporto di benefici spirituali sul mondo dei credenti; infatti:« come il serpente di

bronzo di Mosè, essi, rappresentano il Cristo».

Il Cristo-serpente, posto sopra i detti bastoni, si ispira, infatti,

al racconto biblico secondo il quale: «avendo, il Faraone, chiesto a Mosè e ad Aronne di manifestargli un prodigio, quest'

ultimo, non fece altro che gettargli ai piedi la propria verga, la

quale, tosto, si tramutò in serpente».

Il serpente di Aronne è, quindi, paragonato al Cristo vittorioso

sopra le colpe dell'umanità, in ragione della propria morte

sulla Croce.

Il bastone pastorale (poi simbolo vescovile) è, quindi,

considerato un oggetto antichissimo proprio per la sua storia

rituale simbolica.

Si vuole, infatti, raffigurato, già, nel mito di Osiride e, posto,

nel “vincastro dei pastori”.

Furono, secondo la tradizione, proprio i Celti irlandesi, ad

assegnare il pastorale ai propri capi religiosi e a definire il

valore simbolico alla “spirale romanica” che sostiene la

“testa” del pastorale medesimo (già usata dai propri antenati).

A testimonianza, infatti, del valore simbolico della spirale

romanica, concorrono, anche, i coronamenti, in avorio, della

TAU, la cui formula, ha preceduto il pastorale propriamente

detto.

Questi coronamenti, infatti, si riferiscono alla “TAU di

Ezechiele” che fu tracciata, dal Profeta, sulla fronte degli

Ebrei e, nel qual simbolo, i Padri della Chiesa, hanno poi

ravvisato una prefigurazione del Segno della Croce e nello

stesso tempo, un'immagine della Trinità.

Sopra quest'asta tortile, però, i serpenti sono due.

Uno rappresenta, come accennato, il Cristo, l’altro, il suo

oppositore: la bestia infernale.

Ambedue mirano al controllo del mondo (rappresentato dal

globo)!

Noi sappiamo che, il Cristo, risulterà vincitore; infatti, sul

globo, trionfa la Croce (simbolo della “totalità della Fede

Universale”).

Queste tipologie araldiche, così ben definite nei secoli passati,

vennero ad assumere, specialmente dal sec. XX, sempre

“maggior confusione”, riscontrandosi, frequentemente, sgradevoli commistioni estetiche, causate da un “maldestro scambismo simbolico” tra le usanze rituali sia d'Oriente che d'Occidente.

La superficialità dell'uomo contemporaneo e la scarsa conoscenza della Tradizione, anche in ambito ecclesiastico..... ha

fatto il resto!

Alberto Gamaleri Calleri Gamondi

Emilio RICCIARDI, L’Ordine di Malta nel Regno di

Napoli (secoli XVI-XIX), con presentazione di Angelandrea

CASALE, Collana Parva Melitensia diretta da Angelandrea

Casale, Centro Sudi Archeolici di Boscoreale Boscotrecase

Trecase, Nepi, 2014. pp. 87.

Quella di Angelandrea Casale è una figura a me

particolarmente cara non soltanto sul piano amicale, ma per la

sua infaticabile, poliedrica passione per la cultura, nella più

ampia accezione del termine, e per il suo diuturno impegno al

fine di salvare e valorizzare l’immenso patrimonio del

Mezzogiorno in generale e della Campania in particolare,

purtroppo troppo spesso posto in pregiudizio dalla criminalità

di pochi e dalla ignavia di tanti. Ha saputo creare attorno a sé

un autentico cenacolo di giovani (tali sempre, malgrado il

trascorrere degli anni) studiosi, che danno prove crescenti di

valore scientifico e di dedizione piena all’obiettivo primario,

che è la generosa diffusione del sapere. Ciò avviene mediante

convegni, pubblicazioni, interventi, corsi e iniziative varie di

sostegno, facenti capo a una serie di sodalizi, che operano su

un numero notevole di campi. Naturalmente ci sono araldica,

la sfragistica, la diplomatica, ma non manca la storia in tutte

maiuscole in ogni suo comparto, la magistra vitae di cui esse

sono operose ausiliarie. Il territorio – siamo a due passi da

Pompei, a tre da Stabia ed Ercolano e a pochi in più da

Paestum e da Velia – esige e sollecita una forte azione sul

piano della conoscenza – non meno che della difesa – dei

tesori archeologici, accanto a quella volta all’approfondimento

delle storie municipali e dei personaggi che ne furono anima.

L’arte di ogni epoca, il pensiero e la scienza trovano degna

celebrazione, come può rilevare chiunque dalla larga messe di

produzioni a stampa.

Questa pubblicazione, la decima di Parva Melitensia, collana

che ospita pregnanti sudi sulla storia dei Gioanniti nel già

regno di Napoli, espone due precedenti saggi di Emilio Ricciardi: L’Ordine di Malta in Campania (2010) e Rileggendo

Michele Gattini. Brevi note sul Priorato di Capua (2011). In

certo senso, l’attuale lavoro costituisce il prosieguo del secondo di essi. Purtroppo, non conosco personalmente l’autore, ma

di lui so che si è laureato in biologia, prima che in conservazione dei beni culturali, che si è addottorato in storia e critica

dell’architettura e che insegna scienze naturali al liceo ‘Sannazzaro’ della sua città (Napoli), oltre a rivestire ruolo di docente in storia dell’architettura e di museografia all’ Università ‘Orsola Benincasa’. Naturalmente, ha dato alle stampe

numerosi volumi e tanti articoli su riviste di alto profilo, aventi a prevalente oggetto architettura e urbanistica napoletana.

Quello che stupisce, nel volumetto, è la capacità di sintesi di

Ricciardi, che, senza sacrificare proprio nulla, consente,

qualora non si conosca che di nome la fondamentale opera del

Gattini, di ‘leggerla’ assieme a lui, acquisendo peraltro integrazioni, mende e un vasto repertorio di fonti, assai apprezzato da chi voglia approfondire i temi.

Al conciso capitolo introduttivo, seguono quelli dedicati

all’organizzazione dei benefici dell’Ordine di San Giovanni

Gerosolimitano nelle province del regno. Campania e Terra di

Lavoro con la precettoria di Capua, risalente al secolo XII, cui

seguirono le domus di Marigliano, di Aversa, di Arinzo, di

7

Caiazzo, Di Maddaloni, di Nola, di Pietramolara, di San’Agata

de’ Goti, di Scafati. Si descrivono edifici di culto, si citano

diplomi e cabrei.

Eccellenti le quattro appendici, riportanti la cronotassi dei titolari dei benefici (con successione nominativa); la riproduzione

di una serie di tabelle, conservate presso l’A.S. di Napoli e

rappresentanti dati statistici sulla situazione della Lingua

d’Italia nel 1776, vale a dire imposizione tributaria, numero

dei cavalieri e delle dignità, numero delle commende, rendite,

pet i sette priorati italiani; Roma, Lombardia, Venezia, Pisa,

Barletta, Messina e Capua; infine la serie di ricevitori di

Napoli tra i XVII e il XIX secolo e l’elenco delle commende

‘della ricetta’ di Napoli.

Angelo Scordo

Francesco ALLIATA, Il Mediterraneo era il mio regno –

Memorie di un aristocratico siciliano. Introduzione e

didascalie di Stefano Malatesta, Neri Pozza editore, Vicenza,

2015, pp. 346.

Negli Abruzzi e Molise, la presenza gerosolimitana si

riscontra dal 1297, cioè dalla caduta di San Giovanni d’Acri.

Nel 1312 l’Ordine si avvantaggiò della soppressione del

Tempio, acquisendone numerose magioni. Si tratta, quindi,

delle vicende di numerose precettorie e domus molisane ,

confluite nel ‘500 nelle tre commende di San Giovanni di

Boiano, di Isernia e di Larino, centri di notevole rilievo sotto

più profili e sedi episcopali. Le commende abruzzesi furono

riunite in due: quella dell’Aquila, rientrante nella giurisdizione

del priorato di Roma, e quella di Chieti, spettante al priorato di

Capua.

In Calabria, gli insediamenti dell’Ordine risalgono al XII

secolo e di essi, quello di gran lunga più importante,fu il

baliaggio di Sant’Eufemia, che il Gattini definì splendido e

che possedeva un patrimonio feudale e immobiliare più che

ragguardevole. Malgoverno, usurpazioni e tragedie telluriche

portarono alla sua concessione in affitto e, successivamente, al

suo parziale smembramento, che dette vita a sei nuove

commende: Crotone, San Francesco, Santa Maria Carolina,

San Sidero, Belcastro ‘prima’ e Belcastro ‘seconda’. La

precettoria di Cosenza era stata la prima sede dei cavalieri di

San Giovanni in Calabria e il suo territorio, disseminato di

grance, comprendeva quello dell’attuale provincia. La

commenda di Castrovillari, presente già alla fine del

Duecento, aveva ‘ereditato’ diverse terre appartenute ai

Templari. Quella di San Giovanni di Melicuccà e di San

Martino di Drosi provenivano da uno scorporo, operato nel

1550 sul Baliaggio di Sant’Eufemia. Risaliva al 1612 circa

l’istituzione della commenda di Santa Maria Rocca Verdara di

Cannitello, tra Reggio e Scilla; al 1616 e al 1642 quelle delle

due maggiori commende di giuspatronato: quella di Roccella,

istituita dai Carafa, principi di Roccella, e quella di Bagnara,

creata da Ruffo, duchi di Bagnara. Nella metà del Seicento fu

fondata anche la commenda di Reggio, che non ebbe, però,

vita facile.

In Puglia l’Ordine disponeva molte sedi, ubicate per lo più nei

pressi dei porti di Barletta, Monopoli, Trani e Molfetta. A

Barletta aveva sede il priorato, cui facevano capo i baliaggi di

Santo Stefano e di Venosa, le camere magistrali di Maruggio e

di Casaltrinità e molte commende. Monopoli vantava il

baliaggio di Santo Stefano e la commenda di San Giovanni

Battista e l’importante feudo di Putignano.

La presenza gioannita in Basilicata è documentata dal 1149 a

Melfi, La Santa Sede donò all’Ordine nel 1297 l’abbazia

benedettina della Santissima Trinità di Venosa, assieme ai

suoi tanti beni, cui si aggiunsero assai presto quelli dei soppressi Templari.

8

Ho inveterato il vizio di orientare le mie letture, prevalentemente notturne, sull’ago della bussola dello stato d’animo e dell’interesse prevalente del momento, il che mi induce a

‘prendere e lasciare’ un numero di volumi talora non

irrilevante. Le memorie di Francesco Alliata di Villafranca

rientrano tra le rare eccezioni: una volta aperto il libro, in

ottobre, la lettura ha registrato poche stasi, dovute in via

esclusiva allo stimolo di recuperare e integrare il testo recuperando informazioni e organizzando personali ricordi. L’ho

riletto ai primi del nuovo anno e una ulteriore lettura, in chiave

interrogativa, è di fatto intervenuta nel corso della stesura di

queste righe.

Come definire Francesco Alliata di Villafranca? Lungo l’elenco, che provo a ridurre a estrema sintesi: uomo di cinema di

prim’ordine, imprenditore di genio, narratore considerevole

(torneremo sul tema) e, in più, gran signore, non soltanto

per nascita.

Accantonando la gens Allia e analoghe ipotesi genealogiche di

terzo tipo, gli Alliata, olim Agliata, sin dal XIII secolo erano

numerosi e di censo più che ragguardevole nella loro patria, la

repubblica di Pisa. A partire dal Trecento, assieme a tanti altri

esponenti di famiglie pisane che, da un canto, mal sopportavano l’incombente signoria medicea, e, dall’altro, ravvisavano nella Sicilia un’ottimale allocazione per dare libera

stura alla loro imprenditorialità, estrinsecatesi prevalentemente nel binomio mercatura-banca, alcuni rami degli Alliata si trapiantarono in Sicilia. Acquisita nel 1413 la cittadinanza palermitana, indispensabile premessa al trionfale

successo che ben presto loro arrise, impressero ritmo crescente

ad attività e investimenti, oculatamente indirizzati all’acquisto

di feudi e di offici di grande rilievo o altamente remunerativi.

Dettero capitani di giustizia e pretori di Palermo, mastri

razionali, deputati, pari e vicari generali del regno di Sicilia;

l’acquisto dell’officio di Protonotaro del regno da parte di

Gerardo, alla metà deel secolo XV, è di particolare significatività e non lo è meno quello, altamente redditizio, di

corriere maggiore del regno di Sicilia, esercitato dalla metà del

Cinquecento alla fine dell’ancien régime, accanto al quale si

collocano cariche e privilegi a spiccata valenza commerciale e

industriale, quali la privativa della neve. Gli Alliata, grazie

anche a un’attenta politica di cospicue alleanze matrimoniali

(dei grandi nomi della feudalità siciliana, a guardar bene,

manca soltanto quello dei Chiaramonte: per la semplice

ragione che s’erano estinti, in pratica, nel primo periodo della

immigrazione pisana, quando i toscani indulgevano a sposalizi

endogami all’interno della comunità d’origine), si inserirono a

pieno titolo nei ranghi della grande aristocrazia isolana, senza

mai venir meno, però, all’antico loro credo nella operatività

industriale e commerciale. Francesco Alliata e Paruta, che

dall’avo Andriotto, dottor di leggi, aveva ottenuto nel 1499 il

jus populandi nel suo feudo di Troccola sulla terra (per tal

motivo) denominata Villafranca, ne ricevette titolo di principe

il 16 aprile 1610, che potè abbinare, tre lustri più tardi, con

quello di duca di Salaparuta, titolo conferitogli sul feudo di

Sala, ereditato dalla famiglia materna. Nel 1722, Giuseppe

Alliata e Colonna, 4° principe di Villafranca, che nel 1710

aveva sposato Anna Maria Di Giovanni, di gran sangue

iberico (erano una diramazione della storica casa dei

Centelles), della cui dote facevano parte i principati di

Trecastagni, di Buccheri e di Castrocarao, e che era stato

capitano di giustizia di Palermo e tenente maresciallo di

campo, ottenne dall’imperatore Carlo VI, al tempo re di

Sicilia, il Grandato di Spagna di 1a classe, che gli Asburgo

seguitavano a conferire, malgrado il trattato di Utrecht avesse

assegnato a un Borbone, nipote di Luigi XIV, le corone di tutti

i regni di Spagna (Leòn, Aragona, Castiglia e Granada). Il 5°

principe di Villafranca, Giuseppe, tolse in moglie un’altra Di

Giovanni, Vittoria, che portò agli Alliata, tra i tanti feudi e

titoli, anche la pretenzione alla dignità di principe del Sacro

Romano Impero, titolo riconosciuto dal regno d’Italia con

D.M. 9 aprile 1904. Passati per giustizia nell’Ordine Gerosolimitano fin dal 1530 con Giovan Battista, da Palermo (la

diramazione rimasta a Pisa farà il suo ingresso nel 1586 e, dal

1601, esprimerà buon numero di Cavalieri di Santo Stefano),

vestirono anche i prestigiosi abiti di altri ordini, tra i quali

Calatrava e Costantiniano di San Giorgio, cumulando alle

croci le fasce rosse del Supremo Insigne Real Ordine di San

Gennaro, dei quali l’ultimo fregiato fu, nel 1969, Giuseppe

Alliata, fratello maggiore (di quattro anni) del nostro

Francesco. Dal 1722, come s’è detto, vantano il Grandato di

Spagna di 1a classe, puntualmente rinnovato ai primogeniti,

sino al nostro autore. Ma abbandoniamo il notorio, lasciando a

chi voglia saperne di più l’imbarazzo della scelta

Data la sede, si permetta, però, una breve digressione araldica.

A Maruggio, presso Taranto, al di sopra dell’ingresso di quella

Matrice spicca l’arma di Giovan Battista Alliata, che dal 1560

fu titolare di quella ricca Commenda Magistrale. Lo scudo

appuntato, accollato ad eleganti svolazzi rinascimentali,

mostra l’arma Alliata, che era ed è D’oro, a tre pali di nero.

Essa, considerata la dignità ricoperta nell’Ordine da Giovan

Battista, ha il capo di Malta, cioè, di rosso, alla croce

ottagona d’argento. Detto capo, detto della Religione, è

normalmente caricato, però, di croce piana (1).

Sulla facciata di palazzo Villafranca, nella piazza Bologni di

Palermo, fanno bella mostra due ‘grandi’ armi Alliata, realizzate in stucco nella prima metà del Settecento dal famoso

scultore Giacomo Serpotta. Entrambe risultano:: Inquartato:

nel 1°, d’azzurro, alla pianta di frumento d’oro, spigata di tre

pezzi e nodrita su una zolla di terreno al naturale, accostata

da due leoni d’oro, affrontati e controrampanti (Di Giovanni);

nel 2°, d’oro, alla pianta sradicata di ruta (Paruta); nel 3°, di

rosso, alla colonna d’argento, con la base e il capitello d’oro,

coronata dello stesso (Colonna); nel 4°. di rosso, a due spade

d’argento, guarnite d’oro, passate in decusse, accantonate da

quattro spronelle d’oro (Morra); col capo di rosso, alla croce

d’argento (capo di Malta); sul tutto: d’oro, a tre pali di nero

(Alliata). Lo scudo in petto all’aquila bicefala di nero, beccata

e membrata d’oro, lampassata di rosso, le due teste sormontate dalla corona di principe del Sacro Romano Impero,

sorretta da due puttini alati. Dalla punta dello scudo, accollato

alla croce Melitense e posante sul manto di Principe del S.R.I.,

carico in basso di un trofeo d’armi, pende una corona di

rosario con croce ottagona di Malta, che viene a sormontare la

croce dell’Ordine di San Gennaro. Naturalmente (e ciò vale

anche per lo stemma che precede), l’assegnazione degli smalti,

assenti nel manufatto, è avvenuta sulla base della notorietà

araldica delle armi spettanti a famiglie di primaria nobiltà,

quali le predette. Da rilevare la persistenza del capo della

Religione con croce piana, non spettante alla famiglia, in

quanto non è traccia di concessione ereditaria, ma si tratta,

piuttosto, un diritto all’arricchimento dell’arma, spettante a

dignitari dell’Ordine Gerosolimitano. Ancora, l’errore nella

raffigurazione dell’arma Morra, rappresentata con le punte

delle spade verso l’alto, mentre la loro posizione corretta è

orientata in basso, verso la punta dello scudo. Va peraltro

detto che l’alleanza Morra non è da considerare ‘diretta’, ma

derivata. Anna Maria Di Giovanni, infatti, moglie – come s’è

ante scritto – di Giseppe Alliata, 4° principe di Villafranca, era

figlia di Domenico, principe di Trecestagne e di Isabella

Morra dei principi di Buccheri e di Castrocarao e da queste

nozze pervennero agli Alliata i tre principati. .Considerazione

d’ordine generale: essendo stato l’Insigne Reale Ordine di San

Gennaro istituito da Carlo III nel 1738 e di esso insignito,

primo della famiglia, il principe di Villafranca Domenico

Alliata nel 1747, i due grandi stucchi araldici devono avere

subito un più tardo intervento ‘integrativo’, dato che Giacomo

Serpotta si era spento nel 1732. (2)

All’interno del palazzo, in una sala detta oggi ‘dello stemma’,

si ammira un mosaico a piastrelle maiolicate di scuola

napoletana di fine Settecento, riproducente anch’esso una

‘grande arme’ Alliata. Anche questo splendido azulejo riporta

manto, aquila bicipite, trofeo d’ami, corona da principe del

Sacro Romano Impero e scudo inquartato, carico di scudetto

sul tutto, ma, dulcis in fundo, viene finalmente meno

l’improprio capo della Religione. Le quattro armi dell’

inquartato sono: Di Giovanni, Paruta, Colonna e Morra e

naturalmente, Alliata domina dallo scudetto sul tutto. Non

manca qualche stranezza: il manto, foderato d’ermellino,

appare d’oro, al pari del campo dell’arma Morra (le cui spade

seguitano a puntare verso il basso), che dovrebbe essere rosso.

Nell’arma del 3° punto si distingue malamente un tronco di

colonna, peraltro addestrato e non centrato, in uno sfondo

verdastro. Tale ultimo disastro araldico è parzialmente

imputabile alle ingiurie degli uomini e del tempo, considerato

che il mosaico, prima di essere portato a parete, dove oggi si

trova, era terragno, facendo parte della pavimentazione. (3)

In ultimo, ho rappresentato graficamente la blasonatura data

alla ‘grande arme’ Alliata da Palazzolo Drago, facendo

giustizia delle imprecisioni di cui sopra: Inquartato: d’oro,

alla panta di ruta, sradicata, di verde (Paruta); nel 2°,

d’azzurro, alla pianta di frumento d’oro, spigata di tre pezzi e

9

nodrita su una zolla di terreno al naturale, accostata da due

leoni d’oro, affrontati e controrampanti (Di Giovanni); nel 3°.

di rosso, a due spade d’argento, guarnite d’oro, passate in

decusse, accantonate da quattro spronelle d’oro (Morra); nel

4°, d’argento, a due fasce di rosso (Valguarnera); sul tutto:

partito: a) d’oro, a tre pali di nero (Alliata), b) scaccato

d’argento e di nero; colla bordura di rosso, carica di otto

crocette di Sant’Andrea d’oro (Bazan). Lo scudo in petto

all’aquila bicefala di nero, rostrata e membrata d’oro,

sormontata tra le due teste dalla corona di principe del Sacro

Romano Impero. Maria Bazan, di grande casa spagnola, era

figlia del barone Alvaro e nel 1870 andò sposa a Giuseppe,

11° principe di Villafranca e avo paterno di Francesco, al

quale facevano capo il titolo di principe del Sacro Romano

Impero, 8 principati, 2 ducee, 1 marchesato, 6 baronie, 20

signorie e, in più, il Grandato di Spagna di 1 a classe. Questa

imponente titolatura, alla sua scomparsa, è passata a Gabriele,

suo nipote ex fratre..

,

(1)

(2)

(3)

(4)

10

Tornando al volume, non è certamente il suo pregio minore la

freschezza. La raccolta di ricordi sembra stesa non da un

signore novantacinquenne, ma da un uomo nel pieno vigore

della giovinezza. È arduo compito una sintesi di queste pur

succinte (per numero di pagine) memorie, che abbracciano,

però, quasi un secolo, giacché lo stile, lucido e scarno, esige

decisa attenzione del lettore, che voglia andare oltre la semplice narrazione dei fatti ed entrare in sintonia con l’autore, il

quale non affida al caso:una sola virgola, ma talora, mediante

un sapiente aggettivo, conferisce colore, suono e valore a

quello che rimarrebbe soltanto un nome. La sua penna è un

obiettivo fotografico, capace di formare l’immagine, latente

non soltanto nel senso caro agli adepti di Nièpce, ma riferità

alla interiorità del personaggio ritratto.

È appena giusto che nell’infanzia giganteggi la figura ardita e

colta di mamà, Vittoria San Martino de Spucches, figlia di

quel Francesco, duca di Santo Stefano di Briga, storico eminente ben noto ai cultori dei nostri studi, in quanto autore della

monumentale, pregevolissima Storia dei feudi e dei titoli

nobiliari di Sicilia, pubblicata a Palermo in ben dieci volumi

dal 1924 al 1940. Ciò grazie anche al settenne nipote omonimo, che, su disposizione materna, pestò sui tasti di una macchina da scrivere, degna oggi di essere esposta in un museo, la

correzione delle bozze, che inevitabilmente risultarono infarcite di una caterva di comprensibili errori in tema di luoghi e

di nomi. Donna Vittoria, soprannominata dagli umili con grato

affetto la principona, è sicuramente la prima delle donne che

hanno arricchito la mia esistenza alla quali è dedicato il

volume. Credo che accanto ad essa si possa collocare la zia

paterna Felicita, autrice di un volume di memorie familiari

pubblicato nel 1946 da Flaccovio e plasmatrice sapiente di

apprezzate, baffutissime ‘teste di turco’, forse in qualche

modo ispirate dagli archetipi, costellanti l’incredibile palazzo

Beneventano di Scicli. Fu la nubile zia a donargli, quand’era

ancora un bambino la sua prima macchina fotografica, una

Kodak box, sulla quale esercitò la sua passione per l’immagine fissa, in attesa di passare alla tecnologicamente superavanzata Exacta. Fu sempre lei a sollecitare il suo interesse

per l’immagine dinamica mediante le proiezioni casalinghe su

Pathé Baby, sollecitando alla cognata l’asserzione secondo la

quale suo figlio Francesco sarebbe nato con la pellicola

attorcigliata al collo.

La guerra è finita. Nel campo Arar di Livorno ritrova e acquista la stessa Arriflex 35 mm con cui ha ripreso, per servizio, gli effetti dei bombardamenti e la distruzione dell’abbazia

di Montecassino. Ora l’amore di sempre per la natura e i mare,

esaltato dalla lettura di un libro galeotto, Tra squali e coralli

di Hans Haas, lo portano a catalizzare attorno a sé un piccolo

gruppo di amici e parenti e, con Pietro Moncada di Paternò,

Renzino Avanzo e il cugino (figlio di una sorella del padre),

Quintino di Napoli, fonda nel 1946 la Panaria Film. Intorno ai

fondatori ruoteranno i simpatizzanti, tra i quali il cugino

d’acquisto Fosco Maraini, consorte della cugina Topazia

Alliata, genitori di Dacia Maraini. Teatro d’azione, le splendide Eolie, al tempo pressoché ignote e del tutto incontaminate, nei cui fondali si iniziano a immersioni in apnea con

maschere e pinne di fortuna. Scafandra ingegnosamente una

Rolleiflex, ma gli scatti non bastano più: aspira a immagini

dinamiche. Superando grosse difficoltà d’ordine tecnico, primo nel mondo, realizza in quell’anno un lungometraggio

girato in mare aperto, Cacciatori sottomarini, che l’anno

successivo viene premiato al Festival di Cannes. Tonnara

(coevo, grosso modo, di Bianche Eolie, Isole di cenere e di

Tra Scilla e Cariddi) si afferma al Festival di Edimburgo del

1948 e Opera dei pupi è applaudito al Festival di Bruxelles del

1949. Anno fatidico questo, che vede i soci della Panaria

impegnati nella progettazione di Vulcano, ispirato dalla

vicenda di una ragazza di Filicudi, conosciuta al tempo delle

riprese di Cacciatori sottomarini. Se ne innamora Roberto

Rossellini, che è cugino di Renzo Avanzo, ma, purtroppo, un

altro amore, di fisica tangibilità, quello per Ingrid Bergman, lo

soppianta e gli fa abbandonare il set di Vulcano e la

protagonista, compagna nella vita, Anna Magnani. Le spese

corrono in salita e Rossellini (che frattanto, con faccia di

bronzo, sta plagiando pari pari il soggetto di Panaria e attende

alla realizzazione di Stromboli, interprete – manco a dirlo –

Ingrid) viene sostituito dal grande regista tedesco William

Dieterle, che l’hanno precedente ha trionfato a Hollywood con

Portrait of Jenny, la cui protagonista, Jennifer Jones, è la

moglie del grande produttore David O. Selznick. Attorno alla

Magnani ronzano ‘disturbatori’ come Raimondo Lanza di

Trabia ed Errol Flynn. Si erano conosciuti durante la guerra di

Spagna e l’attore, noto per le sue interpretazioni di don Juan

Tenorio, anche nella vita teneva fede al personaggio di gran

seduttore, al pari di Bela Lugosi che, a forza di vestire i panni

di Drakula, si convinse di essere un vampiro. Flynn era allora

proprietario di quella che era considerata l’imbarcazione più

bella del mondo, lo yacht “Zaca”, a bordo del quale raggiunse,

dalle coste della California, le isole Eolie.

Moncada, Maraini, Avanzo Alliata, di Napoli

Lo “Zaca”

Magnani, Flynn, Lanza

Le sorti di Vulcano non furono delle più felici, perché la

Bergman mise al mondo un figlio, Robertino, che esaltò la

platea del gossip e decretò un quasi successo a Stromboli,

mentre Vulcano venne considerato un suo plagio, malgrado

vero fosse esattamente il contrario. Ma non fu questo l’ultimo

danno, accompagnato da beffa (a dr poco) che Panaria Film

ebbe a subire dai mostri sacri del neorealismo, perché il colpo

grosso venne tre anni più tardi, a opera di Luchino Visconti,

celebre allora nel mondo cinematografico per Ossessione e La

terra trema. Era cognato dell’innocente Renzo Avanzo (che,

peraltro, ne subì non pochi sgarbi), che lo propose alla regia di

La carrozza d’oro, un film, tratto da un lavoro di Prosper

Mérimée, ambientato nell’America latina del Settecento,

protagonista ancora una volta la Magnani, nelle vesti di donna

di piccola virtù e di grande cuore. La carrozza del titolo era lo

stupendo cocchio, fabbricato nel 1766 per il principe di Butera

(oggi esposto a Palazzo dei Normanni), sottoposto a

scrupoloso restauro e, nel film, simbolo di corsa al successo.

Francesco Alliata appare quasi benevolo, quando definisce

Visconti ‘personaggio perverso’: lo specifico comportamento

tenuto dal pur grande regista nei confronti di Panaria Film,

per come descritto, sarebbe stato meritevole delle sanzioni

previste dall’art. 340 del codice penale e non soltanto. Per

oltre un anno non produsse un solo rigo di sceneggiatura, ma,

in compenso esigette un crescente numero di collaboratori alla

sua stesura (almeno quattordici), con nomi che andavano da

Moravia a Suso Cecchi D’Amico, tutti iperpagati. Quando

Alliata riuscì, dopo infiniti solleciti, a ottenere un abbozzo di

sceneggiatura, da presentare a De Pirro, direttore generale

dello Spettacolo, ebbe in mano una trama in cui, con tinte

granguignolesche, veniva sferrato un gratuito e volgare attacco

alla Chiesa, laddove le linee guide concordate prevedevano

nulla di più di una commedia scanzonata.. Interpellato,

Visconti rifiutò sdegnosamente di apportare alcuna modifica

al suo testo, per cui si rese necessario ricorrere a un altro

sceneggiatore, sopportando ulteriori spese. Era ormai evidente

che la posizione di Luchino era tale da portare alla rovina

Panaria e Francesco Alliata decise di giungere a un aut-aut

alla presenza di testimoni (occultati da un telone). Così,

quando venne consegnata al regista la nuova sceneggiatura,

con l’ordine di tradurla sul tamburo in narrazione filmica e

Visconti andò in escandescenze, Francesco, senza perdere

tempo in ulteriori chiacchiere, lo mise direttamente alla porta,

rifiutando cortesemente, poi, di addivenire a una sanatoria,

proposta da eminenti personaggi del cinema. Si apprese, poco

più tardi, che Luchino Viscconti, nel lungo periodo di

colpevole inerzia, aveva, a spese di Alliata & Soci, girato

Bellissima, interpretato da Anna Magnani, la quale, peraltro,

non si fece scrupolo di esigere da Panaria un aumento di 18

milioni sul cachet (per allora, favoloso) di 60 milioni,

concordato per la La carrozza d’oro, a causa proprio dei

ritardi viscontiani. Naturalmente, tutti i registi italiani,

chiamati a sostituire Luchino, si tirarono indietro,per

solidarietà coatta, ma fu tutt’altro che un male, perché la

realizzazione del film, alla fine, fu affidata a Jean Renoir, che

viene definito gran signore, oltre che magnifico artista, il

figlio dell’impressionista Claude-Auguste. Tra i tanti films,

aveva diretto l’indimenticabile La grande illusione e, peraltro,

era stato nell’anteguerra il maestro di Visconti. La carrozza

d’oro è opera di primo livello, il capolavoro di Renoir, che

ancora stupisce per l’elevatissimo livello estetico, ma, ai costi

sopportati a causa della scorretta ignavia di Luchino, si

aggiunsero quelli, al tempo ingentissimi, del pur splendido

Technicolor e la necessità di girare in teatro di posa, stante la

selva di cavi svettante per ogni dove nella Sicilia barocca. Il

bilancio economico di La carrozza d’oro, purtroppo, si

posizionò sul grande rosso, anche perché i media specializzati,

legati a Visconti, fecero barriera. I soci e i finanziatori, uno

dopo l’altro, si ritirarono e Francesco, rimasto solo, progettò

Sesto continente, la cui direzione tecnica fu affidata al

giovanissimo Folco Quilici, scopertto e formato sul campo (i

fondali di Ponza) da Francesco Alliata, al quale si associarono

personaggi della Technicolor, che, profittando di una malattia,

giunsero al punto impadronirsi della produzione, di

escludendo Alliata anche dai titoli del filmato.

Chiuso l libro sull’amatissimo cinema, nel 1956 Francesco

fondò la Sikelia, avendo a socio Pietro Moncada, l’amico di

sempre. Lo scopo era la rinascita e la diffusione, in chiave

forzatamente industriale, di quella sintesi armoniosa di gusti e

di profumi, che è il gelato siciliano, noto in Europa non

soltanto grazie ai partecipanti al Grand Tour, ma anche

11

all’intraprendenza di personaggi come il siciliano Procopio de

Curtellis (forse appartenente alla nobile famiglia Cutelli di

Catania), che, durante il regno di Luigi XIV, aprì a Parigi il

primo caffè d’Europa, dove grandi personaggi della corte e

delle lettere (da Saint-Simon a Voltaire, per esempio)

gustavano celebrati sorbetti. Il café Procope, si sa, esiste

ancora. I Valguarnera vantavano ‘diritto proibitivo’ sulla neve

(il ghiaccio) delle Madonie, per privilegio loro conferito dal

Senato di Palermo nel 1557. Tale privativa aveva, come

contropartita, l’obbligo di non farla mai mancare alla capitale,

per cui, ove le Madonie ne fossero state disgraziatamente

sprovviste, erano obbligati a procurarsela altrove e, per

fortuna, l’Etna non ne era mai sprovvisto. Pian piano, le

richieste si estesero a tutta l’isola, compresa la Malta dei

Cavalieri, e la neve divenne un business tutt’altro che

trascurabile. Sotto il marchio storico di Duca di Salaparuta,

nato nel 1824 per la commercializzazione dei pregiati vini di

Bagheria, la Sikelia ha prodotto granite, sorbetti e finanche

creme gelate, rappresentanti tutti un compromesso ottimale tra

artigianato e produzione industriale. A Pietro Moncada si

aggiunse una socia: Arabella Salviati, figlia di un rampollo

della storica famiglia fiorentina e di Igea Florio, ultimo rejeton

della famosa dinastia di armatori, sposa di un Lanza di Scalea,

dotata di notevole spirito imprenditoriale e di buone

introduzioni in campo politico. Con sostanziosi contributi

della Cassa del Mezzogiorno, Alliata entrò nei mercati della

floricultura e della surgelazione, ma l’odoree del sangue

richiama gli squali e ne giunsero tanti, per di più sponsorizzati

dalla Regione Siciliana. Ma non basta: intervennero gravi

boicottaggi di vario genere, immissioni sui mercati di prodotti

squalificati, intralci burocratici, atti vandalici, sottrazioni

sistematiche e, infine, venne dichiarato il fallimento di Sikelia,

malgrado il sui amministratore fosse disponibile al pagamento

della somma, rientrante nella sua disponibilità.

L’ultima battaglia di Francesco Alliata è certamente quella

che, se da un lato lo ha grandemente amareggiato, dall’altro

gli ha innegabilmente riservato soddisfazioni non da poco,

dato che ha ottenuto più di una vittoria contro avversari dotati

di enorme potere. Suo fratello Giuseppe muore nel 1979, lasciando erede universale la moglie, Saretta Correale Santacroce (Francesco ne ha sposato in prime nozze la sorella minore, Teresa, ancora vivente), che si spegne dopo lunga malattia nel febbraio 1988. Lascia con testamento il palazzo Villafranca di piazza Bologni alla Curia arcivescovile di Palermo

e la Villa Valguarnera all’Opus Dei. Nrll’ultimo periodo della

sua vita è stata assistita (e, di fatto, assolutamente isolata da

tutti, congiunti compresi) da una terza sorella Correale, che s’è

monacata l’anno precedente e si avvale di un factotum, ex

autista, che finirà col divenire custode per la Curia e custode

giudiziale per villa Valguarnera, quando, inopinatamente,

l’arcipotente prelatura personale (come tale, unica e senza

precedenti), fondata da padre Escrivà deciderà di rinunciare al

pingue lascito. Scempi d’ogni genere, ruberie, incuria

colpevole delle istituzioni preposte alla salvaguardia, si

abbattono sullo splendido palazzo e lo stesso archivio

gentilizio (che Francesco descrive nelle prime pagine: 34

armadi alti m.5, zeppi centinaia e centinaia di faldoni, ove è

tutta la documentazione storico-economica degli Alliata da

quando misero piede in Sicilia, appare grandemente

depauperato. L’ex autista si dà a una speculazione edilizia,

ovviamente all’insegna dell’abusività, realizzando un quartiere

nel parco della dimora, oggetto peraltro, di episodi misteriosi e

di minacciose presenze. Si scoprirà più tardo che il vecchietto

dai baffoni (finti), che circola nei viali e abita nella villa, altri

12

non è che don Binnu, al secolo Bernardo Provenzano, il

latitante al vertice della cupola mafiosa isolana.

Vittoria Alliata, la figlia Antea con le sue due bambine e il

bisnonno Francesco Alliata

Ma, fortunatamente, non è solo a combattere la battaglia,

perché accanto a lui è la terza donna della sua vita, la figlia

Vittoria, accorsa al suo richiamo, abbandonando le tante vie di

mondi lontani, percorse da lunghi anni nella ricerca della

conoscenza. Dietro l’aspetto, oscillante tra una basilissa e una

belle dame sans merci, si cela una determinazione d’acciaio,

degna degli avi pisani. Non soltanto insegue col fiuto del colto

segugio, nell’avita villa, tracce probanti della presenza

dell’Algarotti e di seguaci di Swedenborg, di von Hund, di

Naselli e di latomisti settecenteschi di diverse osservanze, ma

si batte lucidamente, coraggiosamente ed efficacemente su

mille fronti, senza mai prendere pur lontanamente in considerazione l’ipotesi di una resa e, così, è riuscita, tra mille

traversie, a salvare non solo a sé e ai suoi, ma a tutti noi, villa

Valguarnera, che era ormai sulla buona strada di fare la triste

fine di altri monumenti. Gli Alliata hanno già visto sparire, tra

l’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, quell’autentico

giardino dell’Eden, noto come Firriato Villafranca (settanta

ettari di meraviglie della fauna e dell’arte nel centro di Palermo), e il castello, d’età aragonese, di Villagonia, che impreziosiva la costa di Taormina. L’augurio è il palazzo, gemma

dell’antica capitale, torni agli Alliata, alla Sicilia, agli Italiani.

Un libro da leggere e da conservare per rileggere, insomma,

cui – per quanto mi sforzi – non posso attribuire altro che un

neo: l’assenza di un indice di nomi e di luoghi.

Angelo Scordo

Sul tutto periodico della SISA riservato ai Soci

Direttore

Alberico Lo Faso di Serradifalco

Comitato redazionale

Marco Di Bartolo, Andrew Martin Garvey,

Vincenzo Pruiti, Angelo Scordo

Testata del periodico

di † Salvatorangelo Palmerio Spanu

Indirizzi postali

Direttore: Piazza Vittorio Veneto n. 12 10123 Torino

Redattore: Marco Di Bartolo, via IV novembre n. 16 10092 Beinasco

(Torino)

Sito Internet

www.socistara.it

Posta elettronica

[email protected], [email protected]

Segreteria della Società

Arch. Gianfranco Rocculi. Via S. Marco 28 20121 Milano