3/6/2017

Bibliografia

Psicologia della Personalità.

Le teorie.

8 cfu

A.A. 2016/17

prof.ssa Lisa Di Blas

[email protected]

S.M. Andersen & J.S. Thorpe (2009). An IF-THEN theory of personality: Significant others and the

relational self. Journal of Research in Personality, 43, 163-170

A. Bandura (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational

psychologist, 28, 117-148.

A. Caspi, B.W. Roberts , & R. L. Shiner (2001). Personality development: Stability and change. Annual

Review of Psychology, 56, 453-484.

D. Cervone (2005) Personality architecture: Within person structure and processes. Annual Review of

Psychology, 56, 423-452.

L. Di Blas (2002). Che cos’è la personalità. Roma:Carocci Editore.

S.E. Hampson (2012). Personality processes: Mechanisms by which personality traits “get outside the

skin”. Annuul Review of Psychology, 63, 315–339

M.L. Leary (2007). Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317344.

E. Turkheimer, E. Pettersson, E.E. Horn (2014). A phenotypic null hypothesis for the genetics of

personality. Annual Review of Psychology, 65, 515-540.

Tuckett, J.L. (2006).Evaluating models of personality-psychopathology relationship in children and

adolescents.Clinical Psychology Review, 26, 584-599

Slide messe a disposizione su Moodle

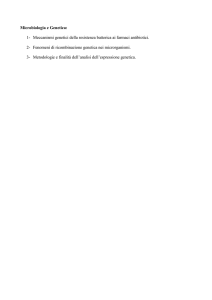

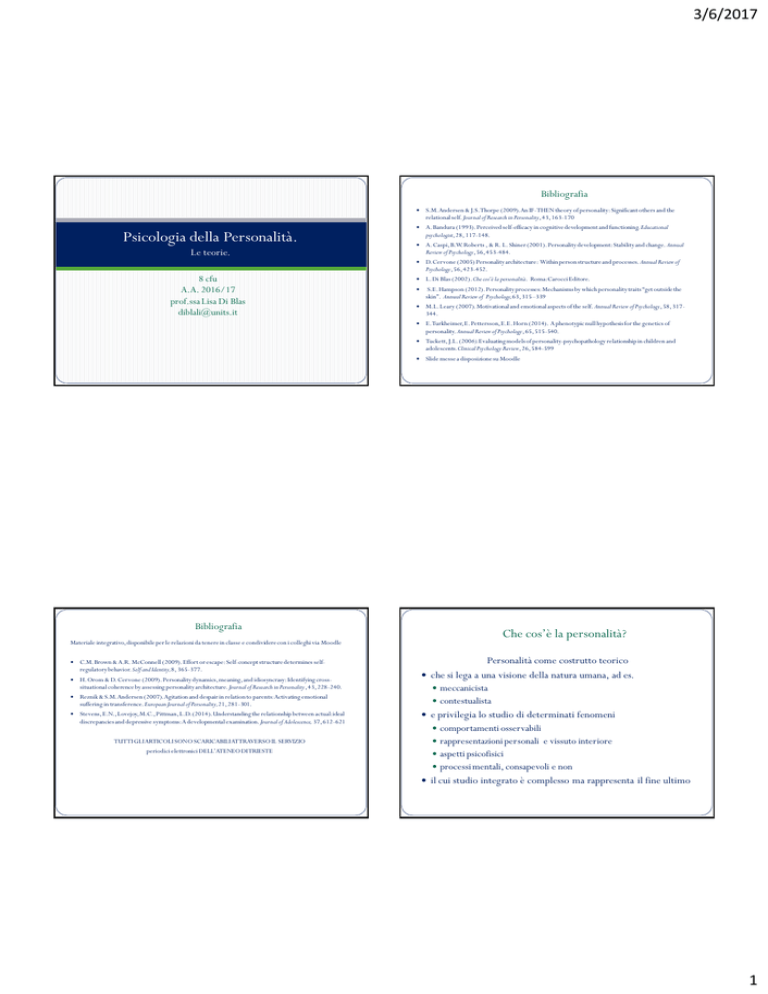

Bibliografia

Che cos’è la personalità?

Materiale integrativo, disponibile per le relazioni da tenere in classe e condividere con i colleghi via Moodle

C.M. Brown & A.R. McConnell (2009). Effort or escape: Self-concept structure determines selfregulatory behavior. Self and Identity, 8, 365-377.

H. Orom & D. Cervone (2009). Personality dynamics, meaning, and idiosyncrasy: Identifying crosssituational coherence by assessing personality architecture. Journal of Research in Personality, 43, 228-240.

Reznik & S.M. Andersen (2007). Agitation and despair in relation to parents: Activating emotional

suffering in transference. European Journal of Personality, 21, 281-301.

Stevens, E.N., Lovejoy, M.C., Pittman, L.D. (2014). Understanding the relationship between actual:ideal

discrepancies and depressive symptoms: A developmental examination. Journal of Adolescence, 37, 612-621

TUTTI GLI ARTICOLI SONO SCARICABILI ATTRAVERSO IL SERVIZIO

periodici elettronici DELL’ATENEO DI TRIESTE

Personalità come costrutto teorico

che si lega a una visione della natura umana, ad es.

meccanicista

contestualista

e privilegia lo studio di determinati fenomeni

comportamenti osservabili

rappresentazioni personali e vissuto interiore

aspetti psicofisici

processi mentali, consapevoli e non

il cui studio integrato è complesso ma rappresenta il fine ultimo

1

3/6/2017

Che cos’è la personalità?

Elementi dominanti nello studio della personalità

tendenze di base o tratti o disposizioni

condizioni ambientali

rappresentazioni di sé, degli altri, del mondo

caratteristiche adattive: competenze acquisite, atteggiamenti,

valori, obiettivi, stili interpersonali e ruoli sociali

biografia, narrato e storia di sé

concetto di coerenza (consistency)

Che cos’è la personalità?

Questioni dominanti e trasversali alle teorie della personalità

ruolo della genetica

ruolo dell’ambiente

aspetti stabili o strutture e aspetti dinamici o processi

intra-personali

inter-personali

ruolo del tempo

stabilità e cambiamento

passato, presente e futuro

leggi generali e leggi idiografiche

Teorie dei tratti o disposizionali

Le teorie dei tratti o delle disposizioni

Modelli tassonomici o di classificazione dei tratti disposizionali

Il costrutto di personalità si articola

intorno a queste idee principali:

la personalità è definita come un insieme di tratti o disposizioni

i tratti si manifestano direttamente attraverso i nostri comportamenti,

cognizioni, emozioni

hanno una base biologica

sono relativamente coerenti e stabili attraverso

i contesti

il tempo

si privilegiano gli aspetti stabili o strutturali della personalità

si privilegiano leggi generali per descrivere e spiegare la

personalità

2

3/6/2017

Teorie dei tratti:

le costanti comportamentali

Teorie dei tratti e teorie disposizionali

Lo studio delle disposizioni viene affrontato sul piano

Tratti come predisposizioni a manifestare alcuni comportamenti,

(cognizioni ed emozioni) in modo più regolare di altri:

il comportamento dipende dai tratti

descrittivo

sviluppo

temperamento e personalità

continuità nel tempo

TRATTO (elemento latente)

esplicativo

genetica

COMPORTAMENTO

biologia

ambiente

effetti additivi e interazione tra genetica e ambiente

TRATTO

COGNIZIONE/AFFETTI

Teorie dei tratti: la classificazione delle

costanti comportamentali

Tratti come categorie sovraordinate di un sistema che organizza

comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le tassonomie

Obiettivo

classificazione sistematica delle differenze individuali

indagando come in generale ci si comporta, si sente, … al di là del contesto e

del tempo

Metodi

COMPORTAMENTO

Teorie dei tratti: la classificazione delle

costanti comportamentali

Tratti come costrutti psicologici e categorie sovraordinate di un sistema

che organizza comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le

tassonomie

Estroversione

ottimismo

energia

Benevolenza

altruismo

ubbidienza

Coscienziosità

ordine

perseveran

za

Stabilità Emotiva

ansia

sicurezza

Immaginazione

creatività

curiosità

osservazione, questionari, produzione libera, …

self- report, peer report, TR, …

Tecniche di analisi

validazione psicometrica

riduzione dei dati via ACP e AFC (validazione interna)

correlati esterni e sperimentali (validazione esterna)

3

3/6/2017

Teorie dei tratti: la classificazione delle

costanti comportamentali

Teorie dei tratti: costanti comportamentali

Attraverso le tecniche di riduzione dei dati si organizzano comportamenti, emozioni,

cognizioni in categorie più generali che svelano così le differenze individuali più

rilevanti mediante un approccio BETWEEN PEOPLE

ACP: relazione di indicazione

AFC: relazione di dipendenza

L

L

X

Ancora un esempio: Tassonomia e validazione dei Problemi esternalizzanti e

Problemi internalizzanti secondo il modello ASEBA (fonte D’Orlando et al, 2010)

Teorie dei tratti: le costanti comportamentali

… al contempo pertanto il comportamento rivela i tratti

TRATTO (elemento latente)

COMPORTAMENTO

biologia

TRATTO

COGNIZIONE/AFFETTI

COMPORTAMENTO

Y

Teorie “deboli” o descrittive dei dati,

la componente classifica e riassume,

senza obiettivi esplicativi

X

Y

Teorie “forti” dei tratti che assumono una

disposizione latente,

che descrive e spiega i correlati (coerenze)

comportamentali

Teorie dei tratti: categorie temperamentali e della personalità

TEMPERAMENTO

“… quei fenomeni che caratterizzano la natura emozionale di un

individuo e che includono la sua suscettibilità alla stimolazione

sensoriale, la qualità del suo stato umorale prevalente, nonché le

fluttuazioni e l’intensità del suo stato umorale; questi fenomeni

vengono considerati come dipendenti da elementi costituzionali e

dunque in origine ampiamente ereditari” (Allport, 1937)

PERSONALITÀ

Si riferisce in modo più inclusivo alle tendenze relativamente stabili

e coerenti che le persone hanno di comportarsi, pensare e sentire

Distinguiamo, per entrambe i costrutti, tra modelli

bottom up: puramente esplorativi e descrittivi

top down: biologici che utilizzano espliciti criteri di definizione e

selezioni delle disposizioni di base

4

3/6/2017

Teorie dei tratti: categorie temperamentali

Teorie dei tratti: categorie temperamentali

Elementi di accordo

Basi biologiche

Stabilità temporale: Il substrato temperamentale rimane costante, si

Legame diretto temperamento-comportamento solo nella prima

modificano le sue espressioni comportamentali

infanzia oppure in condizioni ambientali nuove

Forte componente affettiva

Elementi di disaccordo

Quali e quante dimensioni

Peso dell’ereditarietà

Centralità dell’emozionalità

Teorie dei tratti:

categorie temperamentali e della personalità nell’infanzia

Big Five: Hierachical Personality Inventory for Children (bottom up)

approccio bottom-up, descrittivo, non assume basi biologiche:

Estroversione (Ottimismo, Espressività, Timidezza, Energia)

Benevolenza (Egocentrismo, Altruismo, Ubbidienza, Dominanza, Irritabilità)

Coscienziosità (Ordine, Concentrazione, Perseveranza, Motivazione alla

riuscita)

Stabilità emotiva (Ansia, Sicurezza)

Immaginazione (Creatività, Intelletto, Curiosità)

Thomas e Chess (bottom up)

Progetto NYLS

base biologica, non

necessariamente genetica

il come o stile del comportamento

in 9 categorie

1. ritmicità delle funzioni

biologiche

2. livello di attività

3. approccio / evitamento

4. qualità predominante umore

5. soglia sensorio-percettiva

6. adattabilità

7. intensità reazioni (emotive)

8. distraibilità

9. perseveranza

9 categorie ridotte poi a 4-7, tra

cui:

Inibizione sociale

Emozionalità negativa

Adattabilità

Attività

Perseveranza

Teorie dei tratti: categorie temperamentali

Rothbart (top down)

Le differenze comportamentali dipendono da differenze di natura biologica, a

base genetica ed ereditaria, riconducibili a

Reattività intesa proprio come risposta biologica di attivazione ed

eccitabilità che coinvolge il sistema endocrino, neurovegetativo e

nervoso centrale

Auto-regolazione intesa come funzione di regolazione mediante

approccio, ritiro, inibizione, attacco e attenzione

Le differenze biologiche generano differenze legate a 3 macro-sistemi, ciascuno

dei quali rappresenta differenze costituzionali nei livelli di reattività

(affettiva e comportamentale) e di modulazione della reattività:

Reattività negativa, reattività positiva, sistema attentivo

5

3/6/2017

Teorie dei tratti:

categorie temperamentali

Teorie dei tratti: categorie temperamentali

Rothbart:

Reattività negativa o Sistema dell’ansia (BIS), la cui attivazione genera stati

affettivi negativi, inibizione del comportamento, sensibilità alle minacce

Reattività positiva o Sistema d’approccio (BAS), la cui attivazione genera

affetto positivo, approccio all’ambiente e alle novità, sensibilità alle

ricompense

Sistema attentivo o effortful control (volontarietà del controllo) che coinvolge

controllo inibitorio (sopprimere risposte inappropriate), direzione e

mantenimento dell’attenzione, sensibilità a stimoli a bassa intensità

Buss e Plomin (top down)

base biologica, si all’ereditarietà

metodo dei gemelli

modello EASI: Emozionalità (negativa), Attività, Socievolezza, Impulsività

Teorie dei tratti: le categorie della personalità

Molti modelli, tra questi BF (bottom up) e PEN (top-down)

Big Five psicolessicali e il modello a 5 fattori (FFM)

ipotesi di sedimentazione

primi studi anni ’40 ma fiorisce anni ‘80/’90

liste di aggettivi classificati in macro-categorie

denominate poi Big Five (BF)

e in parallelo si afferma il Five Factor Model (FFM—che diventa anche modello

esplicativo secondo Costa e McCrae)

BF e FFM sono ancora modelli dominanti

correlati esterni

continuità attraverso il tempo (cfr tassonomie temperamentali)

basi biologiche

seppure complessa la questione della loro tenuta trans-culturale

Per un sistema tassonomico unitario nell’infanzia (R. Shiner)

Estroversione e Affettività positiva

Inibizione sociale (verso il nuovo)

Timidezza (verso il conosciuto)

Socievolezza

Dominanza

Energia-Livelli di attività

Nevroticismo e Affettività negativa

Irritabilità e rabbia

Categorie concettualmente legate

attraverso le fasce d’età sono un

pre-requisito per lo studio della

continuità delle differenze

individuali nel tempo

Ansia e Paura

Coscienziosità e Constraint

Attenzione e persistenza nel compito (vs. impulsività cognitiva)

Controllo inibitorio (vs. impulsività comportamentale)

Motivazione alla riuscita

Amabilità

Antagonismo e Aggressività

Prosocialità (empatia e altruismo)

Teorie dei tratti: categorie della personalità

Il modello sperimentale di H. Eysenck

cfr visione critica di un approccio correlazionale come quello

del modello a 5 fattori (“costellazioni di parole”)

necessario lo sviluppo di una teoria causale e di un metodo

d’indagine ipotetico-deduttivo

che prevede come la personalità debba essere studiata

tenendo conto di

fattori causali

tratti fenotipici

conseguenze comportamentali

approccio etic-imposed (FFM)

approccio emic per dimensioni psicolessicali

6

3/6/2017

Teorie dei tratti: la personalità

IL MODELLOSPERIMENTALE DI

H. EYSENCK

fattori causali

deteminanti genetiche

strutture fisiologiche

tratti fenotipici

modello PEN

conseguenze comportamentali,

rilevabili in

contesti sociali

laboratorio

Genotipo:

il livello di una qualità

individuale così come

risulterebbe unicamente

determinata dal nostro DNA

Fenotipo:

una combinazione di

genetica

ambiente

strumento di

osservazione/misurazione

Teorie dei tratti: la personalità

Eysenck: La teoria dell’attivazione differenziale

le persone hanno diversi livelli di attività corticale

vi è una relazione tra attività corticale e

Estroversione/Introversione

estroversi livelli minori

introversi livelli maggiori

questa è una correlazione !

per affermare che l’Estroversione ha basi biologiche è necessario

trovare che vi sono precise conseguenze comportamentali:

per innalzare i loro livelli di attività della corteccia gli estroversi

cercano stimolazioni vs. gli introversi

Teorie dei tratti o disposizionali

Le teorie dei tratti o delle disposizioni

Meccanismi, Tempo e Ambiente

Il costrutto di personalità si articola

intorno a queste idee principali:

la personalità è definita come un insieme di tratti o disposizioni

i tratti si manifestano direttamente attraverso i nostri comportamenti,

cognizioni, emozioni sistemi tassonomici

hanno una base biologica

sono relativamente coerenti e stabili attraverso

i contesti quale il ruolo dell’ambiente? Temi trasversali!

il tempo quali forme di continuità? Temi trasversali!

si privilegiano gli aspetti stabili o strutturali della personalità, lo

studio dei tratti, ma crescente attenzione verso modelli dinamici

si privilegiano leggi generali per descrivere e spiegare la

personalità quali i meccanismi? Temi trasversali!

7

3/6/2017

Teorie dei tratti: I meccanismi

Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)

Teorie dei tratti: I meccanismi

Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)

STIMATORE

TRATTO

OUTCOME

ASSOCIAZIONE

DIRETTA

il nevroticismo si associa a molti outcome anche oggettivi:

•bassa auto-stima

•maggiori livelli di problemi psicosomatici

•relazioni interpersonali meno soddisfacenti

•maggiori problemi cardiovascolari

•minore longevita’

Vi è dunque un supporto empirico a favore del costrutto di Nevroticismo

OUTCOME

MODERATORE

TRATTO

•Studi sperimentali mostrano che il NEVROTICISMO

modera l’impatto delle discrepanze di sé sugli stati depressivi, più intenso

se maggiore Nevroticismo

• Studi a misure ripetute in tempi brevi (dynamic modelling)

mostrano che il nevroticismo modera l’intensità delle reazioni emotive (rabbia)

agli eventi percepti come ingiusti, associazione più intensa

Teorie dei tratti: I meccanismi

Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)

TRATTO

OUTCOME

Teorie dei tratti: I meccanismi

Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)

ASSOCIAZIONE

MODERATA

MODERATORE

Studi sperimentali mostrano che l’associazione tra Nevroticismo e

violenza verso il partner è

• più intensa in condizioni di maggiore stress

•meno intensa se sono maggiori le abilità di tipo problem-solving

TRATTO

OUTCOME

ASSOCIAZIONE

MEDIATA

MEDIATORE

La relazione tra Nevroticismo e distress è mediata da

• maggiore percezione di eventi stressanti (processo di selezione)

• reazione agli eventi stressanti (processo di reazione)

8

3/6/2017

Teorie dei tratti: coerenza comportamentale e

coerenza della personalità cross-situazionale (il ruolo del contesto)

coerenza come invarianza negli ordini di

teorie disposizionali

p1

p2

50

25

s1 s2 s3 s4 s5

situazioni

aggressività

75

rango (r) attraverso i contesti

si esprime come elevazione del

punteggio o profilo

aggregazione tiene sotto controllo

l’errore di misurazione e la variabilità

cross-situazionale casuale (noise) e

permette di far emergere le

differenze individuali globali

C = P +A

Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza

Persona (disposizioni) e ambiente:

relazioni e meccanismi di reciproca influenza

intreccio statico

persona può

stimolare reazioni ambientali (elicitazione)

reagire alle stimolazioni ambientali (reazione)

agire sull’ambiente attraverso (azione)

la selezione

NB La relazione tra P e A coinvolge

la costruzione

non solo disposizioni personali, ma

ovvero l’ambiente può

anche processi cognitivi affettivi e motivazionali

stimolare reazioni individuali

reagire a stimoli/azioni individuali

agire sulla persona attraverso

la selezione

la costruzione

Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza

Elicitazione

le qualità disposizionali elicitano risposte ambientali:

i bambini con elevata impulsività comportamentale possono elicitare risposte

ambientali quali

nei pari: rifiuto, in part. verso gli ineffective aggressors (= scarso controllo della

loro aggressività + rifiuto delle regole)

negli adulti stili comportamentali ostili, negativi verso b: di scarso controllo,

punitivi, incoerenti nell’uso della punizione / premio

le qualità ambientali elicitano risposte personali

stili genitoriali coercitivi o di scarso controllo contribuiscono a sviluppo di c.

disadattivi

rifiuto dei pari contribuisce a sviluppo c. disadattivi

Elevata impulsività comportamentale combinata con stili genitoriali coercitivi

aumenta probabilità di insorgenza di problemi di tipo esternalizzante (P x A)

Reazione

dalle qualità disposizionali (P) possono dipendere le reazioni agli stimoli

ambiantali

b. impulsivi non rispondono alla punizione

b. inibiti rispondono alla punizione

L’ambiente rinforza positivamente o negativamente (reazione dell’ambiente

alla persona) qualità personali

si rinforza l’ansia di un b. verso il nuovo allontanandolo prontamente da nuovi

contesti che lo agitano

in ambienti degradati, pressioni sociali in direzioni disadattive: atteggiamenti positivi

verso modelli devianti

Tendenza all’inibizione combinata con stili genitoriali punitivi aumenta il

rischio di sviluppare problemi di tipo internalizzante (P x A)

9

3/6/2017

Persona (disposizioni) e ambiente: rlazioni e meccanismi di reciproca influenza

Selezione

dalle qualità disposizionali dipendono le caratteristiche dell’ambiente scelto

b. / adol aggressivi tendono a legarsi a pari difficili

adulto sceglie ambiente lavorativo, partner, amici

l’ambiente seleziona p. compatibile e respinge p. incompatibile

pari adattivi respingono bambini aggressivi (ma anche particolarm timidi)

pari accolgono b/i parim difficili

Ragazzi con probl comportamentali ricercano pari simili,

se accolti aumenta probabilità di creare spirale a rischio (P x A)

Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza

Costruzione

dalle qualità disposizionali dipendono rappresentazioni dell’ambiente

b. aggressivi tendono a interpretare come ostili azioni e intenzioni altrui

b. esternalizzanti tendono a sovrastimare proprie competenze sociali

dalle rappresentazioni altrui dipendono le rappresentazioni personali

l’adulto trasmette al b. ciò che è bene/male (attraverso il dialogo quotidiano)

l’altro trasmette al b. chi è e quanto vale (genitori, pari)

l’altro trasmette teorie sul mondo (es. t. intelligenza)

Tendenze all’aggressività combinate con rappresentazioni altrui del mondo

come ostile mantengono e aumentano livelli di aggressività personale (P x A)

Lo studio della continuità dei tratti disposizionali

L’approccio è quantitativo e indaga diverse forme di continuità

psicometrica attraverso il tempo, tra le quali

1.

Continuità differenziale o gerarchica:

2.

Continuità assoluta:

stabilità degli ordini di rango (test-retest)

andamento dei livelli medi nel tempo (studi trasversali e studi

longitudinali)

gap maturazionali

3.

Continuità individuale

Continuità differenziale

verifica la stabilità degli ordini di rango

e si misura mediante coefficiente di correlazione

(test-retest)

Qual è la relazione tra età e stabilità dei tratti?

A quale età si osserva il picco della stabilità?

Qual è il livello di questo picco? Sufficientemente elevato per dire che

non si cambia più?

stabilità di una singola variabile a livello individuale (RCI)

10

3/6/2017

Continuità differenziale

Roberts e DelVecchio, 2000: meta-analisi di 152 studi longitudinali con oltre

3000 correlazioni test-retest (min = 1 anno, max = 53 anni, media = 6,7 con sd = 7,5),

età da 6 settimane a 73 anni; categorie BF e 5 fattori di Martin e Presley (1994)

Continuità assoluta

verifica la stabilità dei livelli medi di una caratteristica individuale

e si indaga mediante studi trasversali e studi longitudinali

Quale l’andamento dei livelli medi?

Vi è un picco vs un livello minimo ? A quale età?

Vi sono gap maturazionali?

Continuità assoluta: self-esteem

Continuità individuale

verifica la stabilità del livello

di una caratteristica

individuale nel singolo

individuo attraverso il tempo

e indaga se vi sia variazione o

cambiamento affidabile da un

tempo all’altro

11

3/6/2017

Determinanti ambientali del comportamento

Il contributo dell’ambiente

Teorie comportamentiste: L’apprendimento per associazione

Teorie sull’impatto del contesto ambientale:

Il comportamento

dipende largamente da fattori esterni alla persona

viene appreso

può essere spiegato attraverso meccanismi di condizionamento e

rinforzo

I modelli che legano Persona P all’Ambiente variano attraverso le

diverse teorie della personalità, tra queste

Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano

comportamentismo radicale: C = f A

interazionismo: P x A

genetica comportamentale

teorie cognitivo-sociali: P x A

Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano

Il condizionamento pavloviano

Watson attacca il metodo introspettivo, siamo agli inizi del ‘900

soggetto e oggetto di osservazione devono essere nettamente

separati

oggetto di studio può essere solo ciò che è direttamente

osservabile, ciò che è manifesto

comportamento come unità complessa, ma scomponibile in unità

semplici, caratterizzate da

frequenza e recenza

C = f frequenza e recenza

e spiegabile in termini di condizionamento pavloviano ( “classico”)

equazione fondamentale: R = f S (ovvero C = f A )

si possono distinguere

stimoli incondizionati (S INC)

stimoli condizionati (S CON) è uno stimolo inizialmente neutrale, arbitrario

e si possono distinguere

R incondizionate: RINC = f SINC

R condizionate: RCON è la risposta appresa mediante

condizionamento allo stimolo inizialmente neutrale

L’associazione costante di uno Sneutro ad uno SINC genera infine la stessa

risposta prodotta dallo SINC alla sola presenza, però, dello Sneutro; così

Sneutro diventa SCON e la risposta a questo RCON

12

3/6/2017

Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano

Il condizionamento classico: esempi

cane di Pavlov, dove la salivazione (RINC) al cibo (SINC) diventa RCON al

suono del campanello (stimolo neutrale che diviene SCON)

L’approccio è di tipo associazionista:

l’efficacia dello SCON dipende dal suo appaiamento con lo SINC

SCON deve precedere lo SINC, anche di pochi millisecondi

e l’apprendimento è rivelato dalla comparsa di una nuova risposta allo

SCON, la RCON che dimostra cambiamento

Teorie disposizionali: P C

Comportamentismo radicale: A C (non c’è posto per P)

Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano

Le nevrosi: ancora Pavolov

• ancora sul cane: l’esperimento con cerchi (stimolo neutarle riforzato) ed elissi

(stimoli neutrali non rinforzati) e la progressiva difficoltà a discriminare tra cerchi

ed elissi, modificando progressivamente la forma dei cerchi in elissi, determina

reazioni nevrotiche nel cane

• l’esperimento sul piccolo Albert condotto da Watson: reazione emotiva

condizionata

Terapia associata al condizionamento classico:

la desensibilizzazione sistematica di Wolpe

Si inibiscono le reazioni fobiche e ansiose attraverso il contro-condizionamento,

per fasi

rilassamento muscolare profondo

gerarchia di stimoli ansiogeni

intervento terapeutico: associazione rilassamento a stimoli ansiogeni

Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano

Processi associati al condizionamento classico:

generalizzazione: una RCON ad uno SCON viene associata anche ad altri SCON simili

processo che porta ad una coerenza comportamentale rispetto a stimoli simili;

discriminazione: se l’associazione Sneutrale /SINC si verifica per certi stimoli

ma non per altri che non sono seguito da SINC, una RCON si verifica solo in

funzione Sneutrali condizionati processo che conduce ad una specificità delle R CON

a stimoli simili;

estinzione: se lo SCON è presentato ripetutam senza essere seguito almeno

occasionalm da SINC, l’associazione si indebolisce progressivam, sino a

estinguersi del tutto;

differimento della gratificazione: a un aumento nell’intervallo di tempo tra

SCON e SINC progressivamente corrisponde un’estensione anche della RCON,

fino a essere osservata proprio poco prima che lo SINC sia presentato

Ancora sul condizionamento pavloviano secondo la

prospettiva funzionale

Il condizionamento pavloviano rimane un meccanismo basilare di

apprendimento

Le teorie funzionaliste mettono in evidenza come però in setting ecologici i

meccanismi di apprendimento possano funzionare in modo in parte diverso:

lo SCON deve essere naturalmente legato allo SINC, proprietà diverse dello

stesso oggetto (es. sapore e odore del cibo)

potenziamento dell’effetto di 2 SCON simultaneam presenti insieme allo SINC

(es., gusto e odore di cibo avariato)

apprendimento più rapido se maggiore rilevanza ecologica dello SCON (es.

suono del serpente a sonagli)

in termini adattivi, le RCON sono funzionali solo nel grado in cui facilitano un

organismo nella sua interazione con lo SINC

comportamento sessuale o di difesa del territorio

tolleranza condizionata all’assunzione di droghe

13

3/6/2017

Il comportamentismo secondo Skinner: il condizionamento operante

Del comportamentismo classico rimane centrale

l’idea del controllo (dall’esterno: A C)

il principio dell’associazione

ma non tutto è spiegabile con il condizionamento classico:

non vi sono solo RINC e RCON

ma anche comportamenti spontanei o operanti

condizionamento operante: un comportamento spontaneo (non elicitato da uno stimolo

ambientale specifico) è seguito da un evento nell’ambiente che funge da rinforzo; si

osserva come tale comportamento inizialm spontaneo diventi progressivamente più

frequente

in questo caso, l’ordine stimolo-comportamento appare invertito rispetto al

condizionamento classico

vs. meccanismo dell’estinzione operante: un comportamento spontaneo o piuttosto già

appreso non è seguito da rinforzo e progressivamente diventa meno frequente, fino a

cessare

Il controllo avviene attraverso la manipolazione dei rinforzi;

Vi è condizionamento operante se vi è CAMBIAMENTO

Skinner e la tecnica del modellaggio

Il condizionamento operante: shaping

ovvero come modificare il comportamento

analisi funzionale come tecnica di analisi delle covariazioni tra S e R

attraverso l’osservazione sistematica del comportamento

per estinguere comportamenti problematici

e rafforzare comportamenti desiderati

shaping

approssimazione graduale

esecuzione del comportamento

rinforzo positivo

estinzione operante

Il comportamentismo secondo Skinner: il condizionamento operante

Lo Skinner box:

associazione tra frequenza di un comportamento e tipo di programma

di rinforzo (time-based schedule vs response-based schedule)

apprendimento per successive approssimazioni

Il condizionamento operante: premi e punizioni

rafforzatore positivo: ciò che rende più forte il comportamento cui si

associa—può variare da individuo a individuo

sequenzialità del rinforzo:

rinforzo continuo

rinforzo parziale

rinforzo accidentale

rafforzatore negativo

rimozione rafforzatore positivo

stimoli aversivi

le punizioni sono efficaci?

Il comportamentismo secondo Skinner: e la personalità?

non trova posto il concetto di struttura della personalità

il comportamento è dettato dalle condizioni ambientali

non occorre ipotizzare / inferire strutture sottese o latenti

coerenza comportamentale

dipende dal contesto

meccanismi di generalizzazione / discriminazione

la liberà scelta e volontà sono un’illusione

I meccanismi di apprendimento individuati dall’approccio

comportamentista rimangono meccanismi basilari, anche per quel che

riguarda lo sviluppo delle differenze individuali

14

3/6/2017

Oltre il comportamentismo:

L’apprendimento sociale e l’introduzione della persona

L’ apprendimento tramite osservazione: modeling

l’esperimento di Bandura e Mischel (1965) sull’differimento della gratificazione

Pretest (selezionati b/i con % maggiore di scelte estreme tra 14 coppie di premi)

Fase sperimentale

Post test

L’apprendimento sociale: l’introduzione della persona

Apprendimento vicario e condizionamento operante

osservare per apprendere, ma senza diretta esperienza o pratica

rinforzo: non sono più necessari

progressiva approssimazione

esperienza diretta rinforzata

ripetuti rinforzi

può bastare una singola osservazione, anche per apprendere

1 mese dopo

comportamenti complessi

apprendimento ≠ prestazione

generalizzazione degli effetti nel tempo e attraverso stimoli e contesti

processi simbolici e cognitivi sono elementi essenziali per comprendere

e spiegare l’apprendimento: è la P a legare stimolo e conseguenze

qui ed ora: si re-interpretano i risultati osservati con il piccolo Albert

attraverso il tempo (anticipo esiti attesi )

attraverso i contesti

Oltre il comportamentismo:

come definire l’ambiente?

L’ambiente

può essere definito in modo

• OGGETTIVO:contesti definiti e accettati in modo consensuale

• “tassonomie” di ambienti oggettivi: rituali, divertimento, sport, conflitto

interpersonale

• SOGGETTIVO: contesti definiti e percepiti anche affettivamente in

modo individuale

offre RISORSE

esercita PRESSIONI

agisce sulla persona attraverso diversi meccanismi

può essere potente tanto da rappresentare “environtype”

Ambiente oggettivo: possibili variabili

(Evans, 2006)

Diversi studi mostrano come lo sviluppo

• cognitivo (capacità attentive, prestazioni in matematica o nella lettura)

• comportamentale ed emotivo caratterizzato p.es. da iperattività, aggressività

siano legati a variabili ambientali oggettive:

• inquinamento (es. esposizione prenatale a inquinamento da piombo), anche

acustico

• sovraffollamento

• qualità del quartiere, del vicinato

Condizioni economiche e sociali svantaggiate

minore accesso a cure mediche (mortalità infantile, problemi di crescita i

cui effetti permangono nel tempo)

minori stimolazioni cognitive (maggior abbandono scolastico)

minori aspettative di riuscita scolastica

maggiore stress, maggiore parenting negativo

esposizione a modelli devianti

15

3/6/2017

Ambiente oggettivo: possibili modelli persona e SE (Conger e Donnellan, 2007)

Modello diretto ambiente persona

modelli mediati

modello dello stress famigliare

Condizioni

economiche

Pressione

economica

Stress a

livello

famigliare

Il contributo della genetica comportamentale

Parenting

Difficolta

comportam

ed emotive

bambino

Conflitti

famigliari

modello dell’investimento famigliare

SES

Investimento

sui figli

Difficoltà

comportam ed

emotive figli

Teorie dei tratti: basi genetiche

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Se le differenze individuali di base dipendono da disposizioni, allora è

necessario trovare conferma che i tratti hanno una base biologica, in

particolare genetica

Genetica comportamentale cerca di comprendere fino a che punto il

genotipo determina le differenze nel fenotipo

genetica quantitativa

genetica molecolare

Genetica e ambiente agiscono sull’individuo, non si può considerare

l’una senza l’altro

Lo studio della genetica comportamentale contribuisce alla

concettualizzazione dell‘ambiente e alla comprensione del suo ruolo

sullo sviluppo delle differenze individuali

… ovvero

i GENI sono quegli elementi che determinano le caratteristiche

manifeste (codificando sequenze di aminoacidi e generando specifici enzimi

e proteine)

i geni possono avere forme alternative dette ALLELI o fattori

che hanno la capacità di controllare un carattere FENOTIPICO

(ALLELOMORFISMO)

un allele può essere dominante o recessivo (cfr legge della

dominanza)

una combinazione di alleli è detta GENOTIPO

16

3/6/2017

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

i geni sono collocati in luoghi o LOCI specifici all’interno di un

cromosoma che a sua volta è collocato nel nucleo di una cellula

l’uomo è un organismo DIPLOIDE per cui ogni cromosoma è

presente in doppia coppia

nell’uomo vi sono 23 coppie di cromosomi omologhi

ogni coppia di cromosomi omologhi contiene le stesse

informazioni genetiche, cioé dettano in ogni punto lo stesso

carattere, ma non necessariam lo stesso allele

da un gene con 2 alleli possono derivare 3 genotipi (PP, Pp, pp)

se 2 cromosomi omologhi hanno 2 alleli identici, allora l’organismo è omozigote

per quel carattere (es. PP omozigote dominante vs pp omozigote recessivo)

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Un esempio: la malattia di Huntington

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

G. Mendel e 3 leggi fondamentali

Legge della segregazione o della disgiunzione

• 2 elementi determinano una caratteristica individuale manifesta

• in un individuo, i 2 elementi si separano durante la riproduzione

• ciascun individuo eredita un elemento paterno e uno materno

Legge della dominanza

• un elemento può essere dominante o recessivo

• se si combinano un elemento dominante e uno recessivo, il carattere

manifesto dipenderà da quello veicolato dall’elemento dominante

Legge dell’assortimento indipendente

• ciascun elemento viene ereditato indipendentemente dall’altro (uno

dalla madre, uno dal padre)

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Un altro esempio: la fenilchetonuria o PKU, una malattia recessiva

malattia degenerativa ereditaria che si manifesta per lo più tra 40-50

malattia degenerativa ereditaria, si manifesta nella primissima infanzia,

anni, con disturbi del movimento, cognitivi e comportamentali

responsabile è un gene specifico (localizzato sul cromosoma 4), con

allele dominante e genotipo Hh (eterozigote dominante)

responsabile è un gene specifico (localizzato sul cromosoma 12), con

Hh

Si può dimostrare

che la frequenza

rimane inalterata per

la generazione

successiva

allele recessivo e genotipo pp (omozigote recessivo)

hh

Pp

H

h

h

h

Hh

Hh

hh

hh

50% affetti

determinando importanti ritardi nello sviluppo

50% sani

Pp

P

p

PP

Pp

25% sani

P

50% portatori

Pp

p

pp

25% affetti

75% stesso fenotipo

17

3/6/2017

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Indipendenza dell’assortimento: un esempio

i tratti complessi: le qualità individuali , siano discrete (colore degli

Aa

Bb

AB

Ab

occhi) siano continue (intelligenza), spesso dipendono non da un

singolo gene, ma da più geni tratti POLIGENICI

Aa

BB

aB

AB

ab

AA

BB

AA

BB

Aa

BB

AA

Bb

AA

Bb

Aa

Bb

Aa

BB

Aa

BB

aa

BB

Aa

Bb

Aa

Bb

aa

Bb

Aa

BB

Aa

Bb

aa

BB

aa

Bb

AB

aB

aB

16 combinazioni possibili

6 genotipi

se allele A e B dominanti,

allora 2 fenotipi (dove A e B

dominanti risultano nel

75% dei casi)

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

Figli

50%

Gemello

fraterno /

fratelli

50%

In generale, i dati empirici mostrano che

il rischio di schizofrenia e i livelli di

correlazione tra profili del QI aumentano

in base al grado di parentela

Genitore

50%

Zii

25%

target

Genello

identico

100%

Figli

50%

Nipoti

25%

Come lavorare su dimensioni continue?

Si applicano ancora le leggi di Mendel?

Due esempi:

Schizofrenia: il rischio di schizofrenia è del 48% per gemelli identici,

17% per gemelli frateni, 9% per i fratelli e genitori/figli, 4% per nipoti

(nonni/nipote, zii/nipote)

QI: il coeff di correlazione tra punteggi al QI è pari a .85 per gemelli

identici, .60 per gemelli fraterni, . 45 per i fratelli e genitori/figli, .15

tra cugini

Basi genetiche del comportamento: un’introduzione

le leggi di Mendel si applicano anche a tratti poligenici

in particolare, se operano con EFFETTI ADDITIVI, per cui

non sono completamente dominanti o recessivi, ma operano

contribuendo ciascuno al fenotipo,

allora si può dimostrare facilmente come

da 1 gene con 2 alleli 3 genotipi e 2 fenotipi

da 2 geni con 2 alleli 9 genotipi e 5 fenotipi

da 3 geni con 2 alleli 27 genotipi e 7 fenotipi

vale a dire, all’aumentare del numero di geni che

contribuiscono al tratto, ci si approssima a una distribuzione

normale dei fenotipi

18

3/6/2017

Basi genetiche del comportamento: genetica comportamentale

Alla base della genetica quantitativa vi è l’idea che i tratti quantitativi

dipendono da tratti poligenici

Benchè la maggior similitudine fenotipica di tratti poligenici si associ al

crescere del legame di parentela (within family), di per sé tale legame non

prova la base genetica del tratto, poiché la somiglianza potrebbe dipendere

dalla condivisione ambientale

Per questo, la genetica quantitativa tiene conto non solo della variabilità

genetica ma anche di quella ambientale, in particolare stima il grado in

cui le differenze individuali dipendano da differenze genetiche e da

differenze ambientali

Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa

La genetica quantitativa: la scomposizione delle fonti di variabilità

variabilità within family : i livelli di somiglianza fenotipica tra membri

di una famiglia possono dipendere da genetica e ambiente

varianza fenotipica P = G + E

G = variabilità genetica o grado in cui le differenze a base genetica si associano

alle differenze fenotipiche

E = variabilità ambientale (unica e condivisa)

La genetica molecolare stima specifici geni e profili genetici che sottendono

manifestazioni fenotipiche delle differenze individuali

Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO DELLA GENETICA

metodo dei gemelli

MZ condividono 100% patrimonio genetico (r = 1.0) vs DZ condividono

parte del patrimonio genetico (50%)

se differenze fenotipiche sono unicamente attribuibili a G, allora la

correlazione attesa è r = 1.0 per MZ e r = 0.5 per DZ (es. peso e altezza)

ovvero la differenza nell’intensità della correlazione dovrebbe dipendere da

base genetica

MZ cresciuti assieme vs DZ cresciuti assieme (G + E condiv)

MZ cresciuti separatam vs DZ cresciuti separatam (G)

adozioni

fratelli naturali ma cresciuti separatamente (r attesa= 0.5 ) (G)

genitori naturali e figli dati in adozione (r attesa= 0.5) (G)

genitori/figli naturali e vissuti assieme vs genitori naturali e figli dati in

adozione (G)

Basi genetiche del comportamento: I risultati

Risultati

Legami di parentela

Estroversione

Nevroticismo

MZ cresciuti assieme

.51

.46

DZ cresciuti assieme

.18

.20

MZ cresciuti separat

.38

.38

DZ cresciuti separat

.05

.23

Genitori naturali e figli

.16

.13

Genitori adottivi e figli

.01

.05

Fratelli naturali cresciuti

assieme

.20

.09

Fratelli adottivi

-.07

.11

(Lohelin, 1992)

Impatto degli effetti di

contrasto e di assimilazione sui

dati MZ e DZ

19

3/6/2017

Basi genetiche del comportamento: I risultati

Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE

CONDIVISO

Metodo dei gemelli

I risultati

gemelli identici cresciuti assieme (G + Acon) vs separatamente (G)

adozioni

fratelli adottivi (Acon)

genitori e figli adottivi (Acon)

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE

NON CONDIVISO

Metodo dei gemelli

gemelli identici cresciuti assieme (grado di dissimilitudine)

(Plomin & Caspi, 1999)

Genetica quantitativa: l’impatto dell’ambiente non condiviso

Non shared environment is generally the way environment works in behavioral sciences (Plomin)

Un esempio empirico: progetto NEAD (Nonshared Environment and Adolescent Development, Reiss et

al, 2000)

Basi genetiche del comportamento: l’indice di ereditarietà

Indice di ereditarietà (H) come proporzione della varianza fenotipica

attribuibile alle differenze genetiche tra gli individui

coinvolge 720 famiglie, con 2 figli

include dati osservativi e questionariali

risultati

dati

Report Figli

Report genitori

Dati osservativi

r

Parenting

.25

Relazione tra fratelli

.40

Parenting

.70

Relazione tra fratelli

.80

Figlio genitore

.20

Genitore figlio

.30

ci sono correlati comportamentali delle diverse percezioni dell’amb famigliare? SI,

negative parenting (punteggi residui da legame con fratello) si lega a comport antisociali e

depressione

Alcuni caveat fondamentali per interpretare l’indice di ereditarietà

(Plomin et al. 2008):

l’ereditarietà si stima in base a dati correlazionali: la significatività

statistica rivela se la genetica conta e la grandezza dell’effetto

stima quanto conta (logica di base: se un tratto fosse di origine del tutto

genetica, r tra fratelli cresciuti assieme sarebbe comunque non superiore a .50 e

pertanto il valore di r osservato viene raddoppiato ovvero la differenza nell’intensità

della correlazione tra MZ e DZ viene raddoppiata)

H stima differenze individuali WITHIN family, non BETWEEN

people differenze mediam osservate tra gruppi di individui appartenenti a popolazioni

diverse possono dipendere interamente da condizioni ambientali (es. QI)

20

3/6/2017

Basi genetiche del comportamento: l’indice di ereditarietà

Indice di ereditarietà (H) come proporzione della varianza fenotipica attribuibile alle differenze

genetiche tra gli individui

i dati riguardano la popolazione non il singolo individuo

Basi genetiche del comportamento: la genetica

agisce attraverso l’ambiente

La genetica può agire attraverso l’ambiente (non condiviso)

la PKU colpisce 1 su 10.000, perciò ha scarso impatto sulla variabilità abilità cognitive sulla

popolazione, mentre impatto fortissimo sul singolo

Genetica personalità ambiente

se H = .90 non significa che per il singolo il 90% della sua qualità fenotipica dipende da G e

il resto da A, ma che la variabilità tra le persone per quella caratteristica dipende

largamente dalla genetica

il 99.9% del DNA non varia da individuo a individuo: mutazioni anche minime avrebbero

un impatto dirompente

per il singolo contano sempre G + A

H si riferisce a quanto si osserva, non ad un potenziale che dipende da

G +A

e nemmeno a ciò che dovremmo osservare non implica

Esperienze correlate a profili genetici (the nature of nurture):

Le persone costruiscono il loro ambiente parzialmente in base a

propensioni genetiche

Esperienze e profili genetici interagiscono:

Alcune esperienze favoriscono alcune propensioni

determinismo, ma un fattore di rischio che da solo non determina

un comportamento manifesto

Teorie dei tratti: basi genetiche

Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente

Genetica molecolare

Genetica molecolare

identificare specifici geni associati alle differenze comportamentali

relazioni dirette

relazioni dirette tra specifici polimorfismi genetici e comportamenti:

gene recettore D4 spiega parte della variabilità nelle differenze individuali

nel tratto Ricerca di Novità

gene trasportatore della serotonina 5-HTT spiega parte della variabilità nelle

differenze individuali nei livelli di Nevroticismo

la quota di varianza spiegata è sempre molto contenutta

interazioni tra specifici polimorfismi genetici e comportamenti,

interazioni tra specifici polimorfismi genetici e ambiente (cfr parte 2)

dove la caratteristicha genetica può fungere da

fattore protettivo rispetto all’impatto dell’ambiente sullo sviluppo di

caratteristiche di personalità non adattive

ovvero è l’ambiente a fungere da fattore protettivo rispetto allo

sviluppo di comportamenti disadattivi legati a specifici profili genetici

21

3/6/2017

Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente

Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente

Genetica molecolare

Genetica molecolare

ATTACCAMENTO

MATERNO

GENE: 5HTTLPR

ESPERIENZE

STRESSANTI

GENE:

GABRA6

DEPRESSIONE

Se omozigote per l’allele L vs. omozigote per l’allele S o eterozigote S/L,

allora maggior efficienza nella regolazione della serotonina e funge da fattore

protettivo rispetto allo sviluppo della depressione

REATTIVITA’

FISIOLOGICA AD

EVENTI STERSSANTI

Se l’attaccamento materno è di tipo insicuro vs. sicuro, allora chi si caratterizza

per un profilo con gabra6 omozigote per l’allele S mostra maggiore

reattività fisiologica ad eventi stressanti,

in altre parole, attaccamento sicuro può fungere da fattore protettivo rispetto

ad elevati livelli di reattività in condizioni ambientali stressanti

22