Castel Gandolfo (Rm), 2 settembre 2011

Francesco Totaro

Docente di Filosofia morale all’Università di Macerata

Le erosioni del lavoro e l’antropologia integrale*

1. Mettere il lavoro in questione

Vorrei svolgere questo intervento con uno spirito di ricerca. La ricerca è animata proprio

dall’espressione che compare nel titolo del mio intervento, così come mi è stato assegnato: le

erosioni del lavoro. Le erosioni del lavoro costituiscono uno degli aspetti più inquietanti della crisi

nella quale siamo immersi. Nella enciclica Caritas in veritate si invita a fare della crisi una

opportunità di cambiamento. Lo stesso incitamento può spingerci a una riconsiderazione del lavoro

che vada oltre la sua ‘celebrazione’ e ne proponga un ‘riposizionamento’ a partire dalle difficoltà che

attraversa. Usando altri termini, la ricerca che intendo proporre corrisponde alla domanda: cosa

possiamo chiedere al lavoro in vista della realizzazione dell’umano, in un’epoca nella quale il lavoro

manca oppure è distribuito in modo ineguale o, ancora, viene retribuito con evidenti disparità o,

infine, diviene veicolo di precarietà esistenziale e causa di rinvio di aspirazioni e piani di vita?

Ridare al lavoro il suo valore: è la parola d’ordine che risuona nobilmente in chi indica nello

svilimento del lavoro la «malattia dell’Occidente» (cfr. M. Panara, La malattia dell’Occidente, Perché

il lavoro non vale più, Laterza, Roma-Bari 2010). L’intenzione è buona e giusta. Rischia però di fare

del lavoro un luogo mitico e quasi palingenetico per l’uscita dalla crisi, senza tenere conto che anche

il lavoro fa parte della patologia della crisi. Le analisi in tale direzione abbondano e possono essere

riassunte per titoli: il lavoro come ideologia; dalla società del lavoro alla società dei lavori; lavoro

precario; moltiplicazione non ricomponibile dei modi del lavoro, dei suoi profili professionali,

cognitivi, retributivi, gerarchici, di riconoscimento sociale ecc.

A prendere sul serio queste analisi, è la stessa compattezza dell’idea e della realtà del lavoro a

dover essere messa in questione. L’esperienza più recente dovrebbe anche informarci a sufficienza

che il lavoro, nelle diverse articolazioni che assume e nella logica di frammentazione che lo colpisce,

va incontro a notevoli ambiguità nei modi di concepirlo e di praticarlo. Può essere veicolo di

cooperazione e di solidarietà, ma può anche diventare oggetto di appropriazione esclusiva,

animando atteggiamenti non soltanto di competizione ma anche, appunto, di esclusione. Del resto,

non si deve dimenticare che, nella modernità, l’affermazione della positività del lavoro è in origine –

con Locke – coniugata con l’appartenenza all’individuo prima ancora che con il suo carattere

sociale: occorrerà la critica di Marx per mettere in evidenza il carattere sociale della produzione.

2. La cattura del lavoro nel produttivismo illimitato

Ma, comunque il lavoro venga inteso, sia come produzione dell’individuo sia come produzione

sociale, resta il fatto che, di per sé, il lavoro, nella sua vicenda storica, non è stato in grado di

sottrarsi al meccanismo della espansione quantitativa illimitata, che assume se stessa come fine

supremo e, quindi, riduce a funzione strumentale la totalità dell’umano e del mondo che lo ospita.

Viceversa, l’umano che si è risolto interamente nel lavoro è andato incontro a un tipo di alienazione

che lo stesso Marx – il quale aveva denunciato incisivamente l’espropriazione dell’oggetto prodotto

e dell’attività produttiva nel lavoro salariato, cioè l’alienazione nel lavoro – non aveva previsto e che

possiamo chiamare alienazione da lavoro. Quest’ultima avviene quando l’umano assume il lavoro

come il proprio intero e a esso sacrifica le altre dimensioni che lo costituiscono. L’umano diventa

soltanto attività lavorativa e converte la propria esistenza in materiale di lavoro, per un risultato

che è l’incremento di ciò che è producibile. André Gorz (L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale,

trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2003) ha parlato di un dispositivo di eteroproduzione favorito

dall’applicazione delle tecnologie dell’immateriale all’attività produttiva. Potremmo però

aggiungere che, su questa via, marciano anche le pretese di autoproduzione assoluta e illimitata

dell’umano. E, allora, qui la domanda diventa: come sottrarre il lavoro alle spire soffocanti del

produttivismo illimitato, il quale si dilata fino al progetto di autogenerazione incondizionata

dell’umano? Un produttivismo illimitato al cui rimorchio si aggancia un consumismo altrettanto

illimitato, in una catena circolare sempre più stringente e pervasiva, sebbene non egualmente

partecipata.

Una considerazione ulteriore: si è soliti attribuire la causa dei guasti della globalizzazione allo

sganciamento dell’economia finanziaria dall’economia reale, cioè produttrice di beni reali ancorati

al lavoro. L’economia finanziaria sarebbe quindi responsabile di una crescita esponenziale delle

transazioni monetarie del tutto incontrollata e senza riscontro nell’ordine degli scambi della

ricchezza reale. Dovrebbe però venirci il dubbio, o il sospetto, che ci sia forse una linea di continuità

tra economia finanziaria ed economia reale e che forse il parossismo della prima abbia ricevuto la

propria incubazione nelle tendenze all’espansione illimitata già presenti nella logica dell’economia

reale. C’è insomma un filo, non so quanto sottile, che lega l’economia finanziaria all’economia reale

ed è il filo dell’accumulazione capitalistica che, come si sa, può prendere la piega anche del

capitalismo di stato.

Ora – ed è ciò che ci preme sottolineare – da queste tendenze non è immune nemmeno il lavoro

se esso rimane incapsulato nel meccanismo dell’accumulazione fine a se stessa, che si è imposto

dovunque abbia prevalso quella che Simone Weil chiamava «la religione delle forze produttive»,

quando denunciava (come ricordava Bruno Trentin nella Città del lavoro. Sinistra e crisi del

fordismo, Feltrinelli, Milano 1997) non soltanto la de-personalizzazione del lavoro legata alla logica

di razionalizzazione del modello taylorista e del sistema fordista, ma pure il trionfo delle dottrine

produttiviste anche nel movimento socialista.

3. Ripensare il lavoro nel contesto antropologico

La conclusione delle riflessioni precedenti, molto sommariamente, può essere la seguente: il

lavoro da solo non basta a garantire la pienezza della realizzazione dell’umano, ma nemmeno la

pienezza della propria realizzazione. Si tratta quindi di fare i conti con un duplice deficit. L’erosione

attuale del lavoro può essere però l’occasione propizia per dare al lavoro una collocazione più

adeguata nel contesto complessivo dell’umano e per guadagnare alla persona le condizioni della sua

fioritura integrale. Su questa via, con un rovesciamento della gerarchia attualmente dominante, la

ricchezza alla quale mirare diventa la ricchezza antropologica, alla quale va orientata la ricchezza

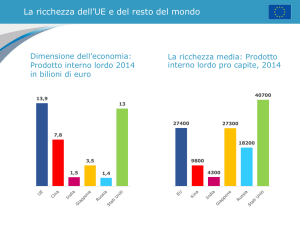

economica, che quindi dalla prima riceve la propria finalità e, insieme, la propria misura.

Le elaborazioni di pensiero che marciano in questa direzione non mancano affatto e si

dispongono lungo una scala di minore o maggiore radicalità, fino alla proposta della «decrescita»

associata all’obiettivo di realizzare il bene e la felicità «a minor prezzo», grazie alla riscoperta della

vera ricchezza, consistente nel dispiegamento delle relazioni sociali conviviali all’interno di un

«mondo sano» e nell’esercizio di pratiche di frugalità, sobrietà e austerità nel consumo materiale (S.

Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla

costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, Torino 205, p 78 s.). Tutti noi siamo

debitori, in particolare, al paradigma della finalizzazione dell’economia allo sviluppo umano,

proposto da Amartya Sen e dall’«approccio delle capacità». Grazie al nuovo paradigma, il

superamento del Pil come criterio unico o supremo di valutazione della ricchezza è un’acquisizione

largamente accettata. Ciò nonostante, tale accettazione viene regolarmente archiviata quando arriva

il momento di impostare bilanci e di calcolare costi o di fare tagli lineari.

Non è questo il luogo per approfondire il discorso concernente la revisione delle coordinate

economiche in rapporto allo sviluppo complessivo dell’umano. Vorremmo piuttosto sottolineare il

contributo che a una visione antropologica integrale può venire dal patrimonio del pensiero classico

intrecciato con l’eredità cristiana. In questa tradizione – io ritengo – l’umano è definito non soltanto

dal lavorare, ma anche dall’agire e dal contemplare. Il lavorare ha a che fare con l’avere, l’agire

riguarda la ricerca di un “più di essere” per noi, il contemplare si apre all’essere che non dipende da

noi o dalla nostra potenza di produrlo, ma piuttosto si dà a noi come la fonte di senso che

accompagna la nostra esistenza verso una meta di compimento e di appagamento infinito.

Le competenze e le virtù dell’agire e del contemplare non sono le stesse che attengono al

lavorare: non vanno dissociate le une dalle altre, ma nemmeno confuse. Si tratta di tenerle in

equilibrio e di coniugarle in un intreccio fecondo. Lungo la vicenda storica dell’Occidente, queste tre

dimensioni non sono state invece tra loro in un rapporto equilibrato. In epoca premoderna si è

avuta una vistosa disparità a svantaggio del lavoro, guardato come uno stare presso i mezzi in una

costrizione che riduce a mezzo l’umano stesso e quindi come attività indegna dell’uomo libero – si

pensi all’ostracismo del lavoro nella teoria di Aristotele, che però ci ha fatto capire, sia pure in una

cornice discriminante che noi rifiutiamo, che l’umano non può essere catturato nella semplice

strumentalità – . Con l’avanzamento della modernità e nella situazione postmoderna sono sempre

più l’agire e il contemplare ad essere messi a rischio, in quanto delegittimati come dimensioni

anzitutto valide per se stesse e viste invece in una funzione subordinata al lavorare. A soffrire di

questi squilibri è il profilo complessivo dell’umano, prima decurtato del lavoro e poi a rischio della

privazione dell’agire e del contemplare.

4. Dare al lavoro la sua giusta misura

E’ chiaro che, con i cambiamenti della struttura e della composizione del lavoro che si fa sempre

più lavoro cognitivo e immateriale, non si possono riproporre vecchie gerarchie o nette separazioni

tra i contenuti del lavorare, dell’agire e del contemplare. E’ però la finalizzazione di tali contenuti a

dover essere distinta, in quanto una cosa è applicarli con destinazione primaria alla produzione e

alla vendita di beni e servizi in vista di un profitto, un’altra cosa è impiegarli primariamente per

l’arricchimento della propria persona e della relazione con altre persone, un’altra cosa ancora è

farne l’ambito di un conoscere disinteressato e universalmente partecipabile. Solo se si distinguono

le intenzioni peculiari che attengono a questi atti differenti, se ne può fare un intreccio fecondo nel

comportamento concreto dei soggetti umani. Se tutto confluisce invece esclusivamente e

unilateralmente nell’ordine dell’applicabilità produttiva, allora l’orizzonte antropologico si

restringe, con la conseguenza che si agirà e si conoscerà soltanto in vista del produrre, a sua volta

impoverito proprio perché assolutizzato.

Con un non facile esercizio di saggezza, volto a dare al lavoro la sua giusta misura nell’ordine

complessivo dell’attività umana, occorre stare in guardia dall’eccesso di attività lavorativa che

mette a rischio le nostre istanze pratiche (esigenze di comunicazione interpersonale, di legami

associativi, di partecipazione civile, di costruzione politica ecc.) e le istanze connesse al nostro

essere (conoscenza e fruizione di contenuti non specialistici, sviluppo della personalità a tutto

campo, coltivazione delle abilità di discernimento attraverso l’educazione al vero, al bene e al bello

ecc.).

La correlazione con l’essere e con l’agire si può quindi riversare nella stessa qualità del lavoro. Si

tratta infatti di far emergere all’interno del lavoro componenti consapevoli e autogovernate di

azione e di essere, quindi elementi di sapere, di partecipazione, di responsabilità e di decisione,

ossia quei profili di valore che rischiano di rimanere soffocati in un vissuto lavorativo catturato da

prestazioni di natura puramente quantitativa o assorbito in un contesto ristretto di mera

funzionalità.

E’ vero infatti che il lavoro, nella sua evoluzione, ha manifestato la capacità non soltanto di

afferrare, avvicinare, trasformare e curare il modo, ma anche di esplorarlo e conoscerlo con gli

artifici che escogita e di cui si serve operativamente. Questa potenza manifestativa, e non solo

produttiva, delle forme del mondo, o di disvelamento creativo del suo essere, sarà valorizzata

quanto più la sfera del lavoro sarà coltivata da un soggetto umano che abbia come orizzonte di

senso anche l’azione e la contemplazione non asservite a scopi soltanto strumentali. L’homo

laborans è chiamato a entrare in sintesi con l’homo agens e l’homo contemplativus

L’assorbimento totale dell’umano nel lavoro, atrofizzando il contesto degli atti nel quale il lavoro

si inserisce, nuoce allo stesso lavoro, mortificandone lo spessore relazionale e la qualità spirituale.

Questo impoverimento avviene anche nelle forme apparentemente più ricomprensive di elementi

cognitivi, emozionali e motivazionali cioè nei processi lavorativi nei quali, come si dice, “tutta la vita

viene messa al lavoro” e non si dà quindi soluzione di continuità tra il lavorare e il vivere. Proprio i

soggetti dediti al lavoro in full immersion rischiano di diventare sofisticatissimi strumenti di

produzione e di soggiacere alle forme più subdole dell’autosfruttamento consensuale, con l’esito di

una spremitura totale delle energie umane, come avviene in casi ‘avanzati’ di job organization (con

la palestra o la piscina o il relax sessuale incorporati nel luogo di produzione). Del resto,

contrariamente a quanti ritengono che sarebbe l’ora di estendere il modello cinese di accanimento

lavorativo su scala globale, è forse la capacità di non assorbimento totale e, quindi, la libera distanza

dal lavoro a propiziare la creatività anche in ambito produttivo. In una pagina tra le più istruttive

della Ricchezza delle nazioni, Adam Smith ci dà il resoconto dell’invenzione di un sistema

automatico di apertura e di chiusura di un portello di una macchina a vapore (un forno, se ricordo

bene): non sono gli operai, che si spendono manualmente e con rischio fisico a manipolare l’oggetto

avanti e indietro, a escogitare il rimedio automatico, bensì un ragazzo che osserva a distanza il

processo e, proprio perché non coinvolto direttamente in modo strumentale, suggerisce il giusto

rimedio.

5. Nuova cultura del lavoro, dignità della persona e cittadinanza

La cosa più importante allora è che ogni persona coltivi l’insieme delle capacità antropologiche

ed eserciti la capacità, più di ogni altra essenziale, di discernere i confini, per quanto mobili ed

elastici, tra le diverse dimensioni umane. E ancora più importante è la consapevolezza che la dignità

della persona, di ogni persona, non si esprime e si risolve esclusivamente nell’attività lavorativa. La

persona è sempre più del proprio lavoro e, quindi, conta come persona anche quando non lavora,

non ha accesso al lavoro o rimane senza lavoro. E’ una magra consolazione in tempi di penuria del

lavoro? No! E’ anzitutto un sostegno alla propria identità, al senso della stima di sé e del

riconoscimento da parte degli altri quando ci sono difficoltà nella collocazione lavorativa. E’ una

sorta di ammortizzatore, per così dire, di carattere culturale che dovrebbe essere affiancato agli

ammortizzatori sociali a beneficio delle persone le quali, facendo leva anche sulla loro dignità

essenziale che non è legata in modo unilaterale al lavoro, si mettono al riparo da cadute di tipo

depressivo, dovute spesso alla falsa persuasione che chi non lavora ‘è un nulla’, e quindi possono

meglio attivarsi, senza subire l’onta della ‘vergogna sociale’, nella ricerca del lavoro o nel

reinserimento in esso.

La dignità della persona è quindi anche un pilastro della dignità del lavoratore. Inoltre è un punto

di forza che può sollecitare una nuova politica nell’impiego delle risorse della convivenza, una

politica che investa direttamente sulle persone in quanto tali prima ancora che sulla persona in

quanto lavoratore. E’ questa la motivazione più valida per la realizzazione dell’idea del reddito

universale di base (universal basic income) o, con una espressione forse meno cospicua, del reddito

minimo garantito, che può benissimo essere associato alle politiche attive per il lavoro, ma che

parte dal principio che ci sono diritti universali riconoscibili a ogni persona in quanto membro di

una convivenza solidale e quindi in quanto inserito nella rete della cittadinanza.

Un nuovo patto sociale o socio-politico dovrebbe essere connotato da tre ingredienti

indispensabili: il reddito universale nelle proporzioni e nelle modalità distributive consentite dalla

alimentazione di un fondo comune che subentri a politiche assistenziali di settore, il lavoro

riposizionato in una economia di mercato sensibile alla responsabilità sociale dell’impresa e alle

compatibilità ambientali, l’attività di impegno civile per la soddisfazione dei bisogni della

convivenza (attività volontaria e/o retribuita). Anche in proposito non mancano elaborazioni

progettuali, che hanno già trovato anche attuazioni significative, come quelle formulate da Philippe

van Parijs, riprese tra gli altri dal più noto Ulrich Beck.

E’ in ogni caso evidente che progetti di tal genere possono decollare se dietro c’è una

sedimentazione culturale favorevole a una nuova cultura del lavoro: un lavoro disincastrato dalla

sua declinazione economicistica e inquadrato invece in una antropologia dell’intero umano, che si

apre alla ricchezza di tutte le sue componenti.

Si tratta di prospettive di ricerca, non attuabili dall’oggi al domani. Ma puntare la rotta su di esse

è cosa che si può fare subito. All’erosione del lavoro si può così rispondere efficacemente con un

impegno volto alla sua trasformazione.

*testo provvisorio