2.2 PRINCIPI DI MENDEL

ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

BASI CROMOSOMICHE DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

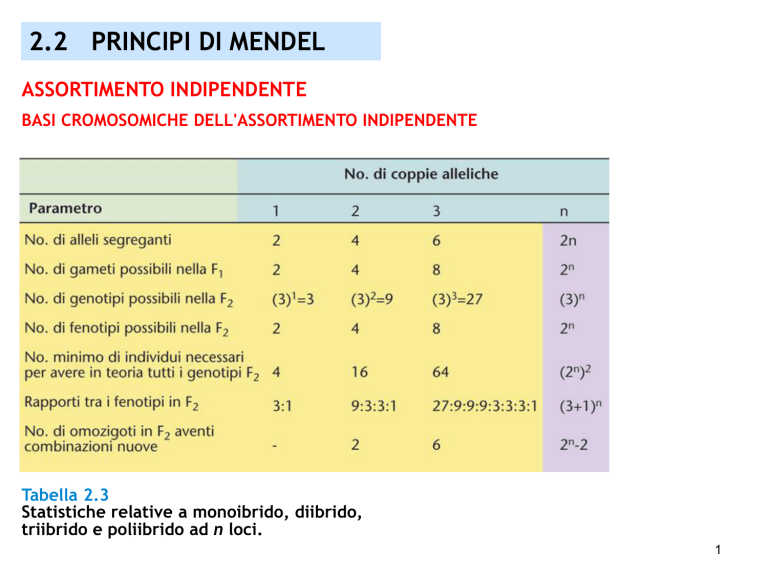

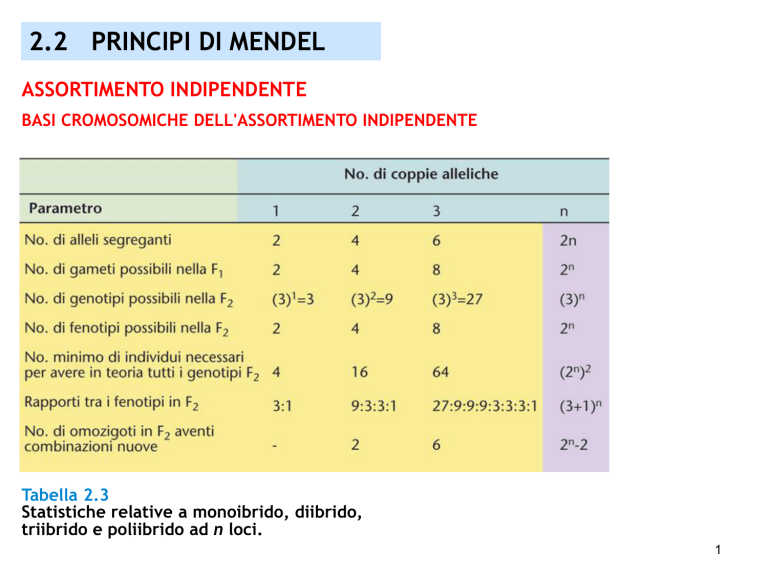

Tabella 2.3

Statistiche relative a monoibrido, diibrido,

triibrido e poliibrido ad n loci.

1

2.2 PRINCIPI DI MENDEL

ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

BASI CROMOSOMICHE DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

Figura 2.18

Basi cromosomiche del III principio

di Mendel: segregazione indipendente

durante la meiosi in presenza

di crossing-over.

2

2.2 PRINCIPI DI MENDEL

ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

BASI CROMOSOMICHE DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

Figura 2.19

Applicazione del metodo delle biforcazioni con un triibrido.

3

2.2 PRINCIPI DI MENDEL

ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

BASI CROMOSOMICHE DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE

Figura 2.20

Determinazione

dei genotipi ottenibili

in un incrocio con un

triibrido mendeliano.

4

2.3

RICOMBINAZIONE DEI GENI INDIPENDENTI

Figura 2.21

Classificazione dei gameti parentali (P) e ricombinanti (R) di un diibrido

mendeliano in relazione al tipo di incrocio e quindi alla costituzione

genotipica delle linee pure parentali.

5

2.5 ANALISI STATISTICA DELLA SEGREGAZIONE

E DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE:

SAGGIO DEL CHI-QUADRATO (χ2)

Tabella 2.4

Esempio di calcolo del χ2 usando i dati di Mendel relativi

alla forma e al colore dei semi.

6

2.5 ANALISI STATISTICA DELLA SEGREGAZIONE

E DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE:

SAGGIO DEL CHI-QUADRATO (χ2)

Tabella 2.5

Probabilità

di differenti valori

di chi-quadrato

per un numero

crescente di gradi

di libertà.

7

2.5 ANALISI STATISTICA DELLA SEGREGAZIONE

E DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE:

SAGGIO DEL CHI-QUADRATO (χ2)

Tabella 2.6

Applicazione del fattore di correzione di Yates con riferimento ai dati

ottenuti da Mendel per la segregazione di un monoibrido.

8

2.5 ANALISI STATISTICA DELLA SEGREGAZIONE

E DELL'ASSORTIMENTO INDIPENDENTE:

SAGGIO DEL CHI-QUADRATO (χ2)

QUADRO 2.3 – TEST DI INDIPENDENZA (tabella 2x2)

Tabella 2.7

Tabella di contingenza

(tabella 2x2) relativa

alle segregazioni di alleli

a due distinti loci e formula

per il calcolo del chiquadrato di contingenza.

9

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.27

Dominanza incompleta

di Mirabilis jalapa

(bella di notte).

10

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.8

Eredità intermedia

per la dimensione

della foglia e il colore

del fiore in Anthirrinum

majus (bocca di leone).

11

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.9

Esempi di

rapporti fenotipici

modificati relativi

alla discendenza

F2 di un diibrido

AaBb x AaBb

(Modificato da:

G.W. Burns e

P.J. Bottino (1989)

Science of

Genetics).

12

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.28

Eredità del colore del fiore

in Lathyrus odoratus

(pisello odoroso).

13

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI DI

SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE

PIANTE

Figura 2.29

Cariosside di mais e sezione

che evidenzia l’assenza di

colorazione dell’endosperma.

14

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.30A

Piante di Capsella bursapastoris

in fioritura, con particolare

dei frutti (siliquette).

15

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.9

Esempi di

rapporti fenotipici

modificati relativi

alla discendenza

F2 di un diibrido

AaBb x AaBb

(Modificato da:

G.W. Burns e

P.J. Bottino (1989)

Science of

Genetics).

16

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.30B

Eredità della forma del frutto

in Capsella bursa-pastoris:

rapporto 15:1 silique triangolari

e ovoidali.

17

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.31

Epistasia dominante

riguardante l’eredità

del colore del frutto

nella zucca (Cucurbita

pepo): rapporto

12 bianchi, 3 gialli

e 1 verde.

18

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.32

Spighetta di Avena sativa

con glume in evidenza.

19

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.9

Esempi di

rapporti fenotipici

modificati relativi

alla discendenza

F2 di un diibrido

AaBb x AaBb

(Modificato da:

G.W. Burns e

P.J. Bottino (1989)

Science of

Genetics).

20

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.33

Eredità del colore

del bulbo di cipolla

nelle progenie F2

dei genotipi CcRrii

(A), IiRrCC (B) e IiCcR

oppure IiCcrr (C).

21

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.10

Eredità del colore dell’aleurone in mais: risultati degli incroci effettuati

tra linee con aleurone bianco omozigoti per alleli diversi ai loci

responsabili della sintesi di pigmenti colorati nelle cellule dello strato

aleuronico.

22

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.35

Possibili forme della zucca e genotipi corrispondenti:

zucca a disco, a sfera e allungata.

23

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Tabella 2.9

Esempi di

rapporti fenotipici

modificati relativi

alla discendenza

F2 di un diibrido

AaBb x AaBb

(Modificato da:

G.W. Burns e

P.J. Bottino (1989)

Science of

Genetics).

24

2.6

INTERAZIONI GENICHE E MODELLI

DI SEGREGAZIONE ATIPICI: DOMINANZA

INCOMPLETA ED EPISTASIA NELLE PIANTE

Figura 2.36

Segregazione secondo

un rapporto 9:6:1 in F2

della forma del frutto

nella zucca.

25

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.46

Epistasia dominante relativa

al colore del piumaggio nei polli

Livornese e Wyandotte.

26

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.47

Epistasia recessiva relativa

al colore del mantello nel topo

Domestico (Mus musculus).

27

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.48

Epistasia recessiva relativa

al colore del mantello nei cani

Labrador retriever.

28

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.49

Variabilità per la forma

della cresta dei polli:

cresta a rosa (A),

a pisello (B), a noce (C)

e semplice (D).

29

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.50

Eredità della forma

della cresta dei polli.

30

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Figura 2.51

Eredità condizionata

dal sesso: differenze

nel tipo di piumaggio

tra maschio e

femmina

nei polli Andalusi.

31

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

MODELLI DI EREDITÀ NEGLI ANIMALI

Tabella 2.12

Piumaggio di gallo e gallina: esempio di carattere

condizionato dal sesso.

32

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.52

Caratteri ereditari nell’uomo

controllati da un singolo

gene.

33

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Tabella 2.13

Elenco di malattie ereditarie nell’uomo controllate

da singoli geni alla stato dominante o recessivo.

34

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.53

Fotografie al microscopio

elettronico di globuli rossi

falcemici (in alto) e normali

(in basso).

35

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.54

Anemia falciforme, una malattia

ereditaria umana controllata

da un singolo gene: (A) struttura

dell’emoglobina, composta di due

polipeptidi e due polipeptidi ,

ciascuno associato ad un gruppo eme

che lega l’ossigeno; (B) risultato

dell’elettroforesi dell’emoglobina

di individui affetti da anemia

falciforme (a sinistra),

con tratti di anemia falciforme

(al centro) e normali (a destra).

36

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.55

Alberi genealogici: simboli convenzionalmente usati.

37

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.56

Modello di eredità verticale di un carattere dominante.

38

2.7

ESTENSIONI DEL MENDELISMO

EREDITÀ MENDELIANA NELL’UOMO

Figura 2.57

Modello di eredità orizzontale di una carattere recessivo.

39

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.58

Variazione continua

di un carattere quantitativo:

a livello cromosomico

i poligeni preposti al loro

controllo risiedono nei QTL

(dall’inglese Quantitative

Trait Locus).

40

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.59

Risultati degli esprimenti

condotti da East riguardanti

l’eredità della lunghezza

dei fiori in tabacco

(Nicotiana spp.)

41

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.60

Distribuzione teorica

in una popolazione F2

per un carattere

quantitativo controllato

da cinque geni: le classi

fenotipiche sono messe

in relazione con gli

alleli di tipo plus e

minus a livello

genotipico.

42

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.61

Azioni geniche intra-locus: valori fenotipici ad un locus

teorico in caso di azione genica additiva (–) e dominante (–).

43

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.62

Eredità del colore

della cariosside in

frumento: relazione

tra variazione continua

e controllo poligenico.

44

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.63

Frequenze relative

dei genotipi ottenuti

incrociando individui

eterozigoti per un certo

numero – 1, 2, 3, 5, 10,

molti – di loci

indipendenti.

45

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.64

Spiegazione

mendeliana

della variazione

fenotipica continua

nel caso di carattere

sotto controllo

monogenico (A)

e poligenico (B,C).

46

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.65

Eredità di un QTL

principale: distribuzione di

un carattere quantitativo

nelle linee parentali

antagoniste,

nel corrispondente ibrido

F1 e nella popolazione

segregante F2.

47

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.66

Eredità del colore

degli occhi nell’uomo.

48

2.8

MENDELISMO APPLICATO AI CARATTERI

A VARIAZIONE CONTINUA

Figura 2.67

Eredità del colore

della pelle nell’uomo.

49