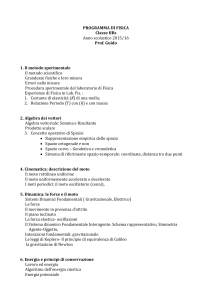

Michele Camerota

LEZIONI DI STORIA DEL

PENSIERO SCIENTIFICO

6.

LA MECANICA TRA

CINQUECENTO E SEICENTO

LA SCIENZA DELLE MACCHINE

«Chiamo scienza meccanica quella disciplina da cui si possono ricavare le

cause e i principi di molte arti manuali. Queste arti sono comunemente, in

modo improprio, denominate anch’esse ‘meccaniche’, mentre dovrebbero

piuttosto dirsi arti basse, sellularie o banausiche. [...] E invero, pur

trattando di cose attinenti alla materia e al movimento – come i corpi

pesanti e leggeri in relazione alla velocità e alla tardità – la scienza

meccanica deve essere inclusa nel novero delle discipline matematiche,

poiché considera quegli oggetti secondo modalità matematiche. Per

quanto, infatti, gli strumenti meccanici e le stesse macchine vengano

concepiti in funzione di una qualche operazione pratica, tuttavia lo

studioso di meccanica, esaminandone esclusivamente le cause e i principi,

si sofferma e si concentra sulla sola contemplazione».

A. Piccolomini, In Mechanicas Quaestiones Aristotelis paraphrasis,

Roma, 1547, f. IIIr-v.

MATEMATICA E MECCANICA

Ben lungi dall’identificarsi con il patrimonio di cognizioni praticooperative degli artigiani e dei costruttori, la meccanica ha, per

Piccolomini, una dimensione genuinamente speculativa che la colloca a

buon diritto nell’ambito delle vere e proprie scientiae. In particolare, la

natura ‘scientifica’ (dimostrativa) è garantita dall’approccio matematico.

Al pari dell’ottica, dell’astronomia, della musica, la meccanica rientra,

infatti, nel genere delle scientiae mediae, ovvero di quelle branche

dottrinali che applicano dimostrazioni matematiche a soggetti di carattere

naturale. Come spiega lo stesso Piccolomini, «seppure tali discipline,

concernendo la materia, non possano essere qualificate come puramente

matematiche, tuttavia si debbono definire più convenientemente

matematiche che naturali» (ibid., f. IIv).

LE QUAESTIONES MECHANICAE

Attribuite ad Aristotele (ma più verosimilmente ascrivibili alla sua

scuola), le Quaestiones mechanicae vennero incluse nel secondo dei

cinque volumi del corpus aristotelico greco stampato da Aldo Manuzio tra

il 1495 e il 1498. Presto tradotte in latino, il loro esame si caratterizzò

come un momento centrale della riflessione scientifica del ’500 e del

primo ’600. Non a caso, allo scritto veniva riconosciuto il merito di aver

ricercato «in modo acuto e sintetico, le vere cause non solo di quasi tutte

le meravigliose macchine inventate finora, ma anche di quelle che lo

saranno in futuro» (A. Piccolomini, In Mechanicas Quaestiones

Aristotelis paraphrasis, f. Ivr;).

Le Quaestiones mechanicae sostengono con forza il carattere di scientia

media della meccanica. Secondo il trattato, i casi in cui – per citare la

traduzione italiana di Antonio Guarino – «le cose minori vincono le

maggiori, et quelle che havendo poco et moto et tempo muovono pesi

grandi», presentano aspetti «communi alle speculationi mathematiche et

alle naturali». L’occorrenza più emblematica in tal senso è quella della

leva, che con una «picciola forza» solleva «uno gran peso»

LE QUAESTIONES MECHANICAE:

LA SPIEGAZIONE DELLA BILANCIA

Secondo l’autore delle Quaestiones mechanicae, tutti i fenomeni

meccanici vanno riportati alla leva. Questa, a sua volta, è assimilata ad

una bilancia, i cui bracci, vincolati nel fulcro, si muovono descrivendo

archi di cerchio in direzioni contrarie. Assumendo che in tale bilancia i

bracci siano diseguali, avremo che l’estremità del segmento (braccio) più

corto, in quanto più vicino al centro, risulta più fortemente attratto da esso,

e, a causa di quel freno, si muove meno speditamente (cfr. Mech., 849a 619). All’opposto, l’estremità del più lungo si muoverà più velocemente

(sarà cioè in grado di tracciare un arco di cerchio più ampio in un tempo

dato). Ne consegue che «il punto più distante dal centro si muove più

velocemente, pur messo in movimento dalla stessa forza». (Mech., 849b

21-22). L’efficacia di un peso sulla bilancia (o il rendimento di una leva) è

allora tanto maggiore quanto più il punto di applicazione si allontana dal

fulcro.

QUAESTIONES MECHANICAE:

LA SPIEGAZIONE DELLA BILANCIA

Ecco come il principio fondamentale della meccanica aristotelica viene

illustrato da Alessandro Piccolomini in relazione al caso della leva:

«Poiché [...] quanto più una linea dista dal centro, tanto più velocemente e

facilmente si muove (descrivendo un cerchio più grande), risulta allora

necessario che, comunque esigua sia la forza (o il peso) applicata,

nondimeno, in virtù dell’aiuto della distanza, tale forza riesca a muovere

un peso più grande di lei. Il peso mosso si relaziona, infatti, a ciò che lo

muove nella misura inversa al rapporto tra le distanze; nella stessa misura,

cioè, con cui il movente supera il mosso, così la distanza dal centro di

quest’ultimo viene superata da quella del primo. In effetti, il peso mosso,

assunto come maggiore, per sua natura dovrebbe muovere di più che non

la piccola forza movente. Ma poiché questa forza si esercita lungo una

linea che dista maggiormente dal centro – e tale distanza non solo

compensa la sua debolezza, ma la aiuta a prevalere – non ci si deve

meravigliare se il peso maggiore mostrerà una minor efficacia. Pertanto,

tra due forze eguali, tanto più sarà efficace quella che si troverà ad essere

applicata ad una maggiore distanza dal fulcro, cioè dal centro». (In

Mechanicas Quaestiones Aristotelis paraphrasis, ff. XXIIIv – XXIVr).

QUAESTIONES MECHANICAE:

IL CONCETTO DI VELOCITA’

L’approccio proprio della trattazione sviluppata nelle Quaestiones

mechanicae ha una decisa valenza dinamica. L’equilibrio statico è, infatti,

il risultato di una condizione in cui i pesi liberi sono inversamente

proporzionali alle “velocità” (ossia agli archi di cerchio descritti dagli

estremi dei bracci cui sono fissati detti pesi).

L’analogia con il cerchio e la tesi della diversa velocità caratteristica dei

vari punti dei suoi raggi (bracci di un’ideale bilancia) serve, insieme ad

altre considerazioni anch’esse attinenti alle proprietà della figura circolare,

all’esame di 35 diverse questioni. Si va dall’analisi di alcune macchine

semplici (leva, bilancia, argano, puleggia, cuneo), a problemi legati alla

marineria (remo, timone, navigazione con venti non favorevoli), fino alla

resistenza dei materiali, al lancio con la fionda, e alla durata e cessazione

del moto. A queste si aggiungono delle quaestiones dedicate a temi più

teorici, di tipo geometrico, come il moto di cerchi concentrici e il rombo.

LA TRADIZIONE ARCHIMEDEA - 1

A differenza dell’approccio “dinamico”, di stampo aristotelico, le opere di

Archimede privilegiavano l’analisi delle determinazioni statiche. Ciò vuol

dire che, nella spiegazione del funzionamento della leva e della bilancia

(cui si riducevano tutte le altre macchine semplici), le condizioni di

equilibrio venivano sostanzialmente attribuite all’effetto combinato del

peso e della distanza dal fulcro del sistema meccanico.

Era questo il criterio utilizzato dallo stesso Archimede per formulare il

fondamentale teorema dell’equilibrio di una leva: «Le grandezze

commensurabili sono in equilibrio se sospese a distanze inversamente

proporzionali ai loro pesi» (Equilibrio dei piani, proposizione 6). Da tale

inversa proporzionalità tra pesi e distanze si desume immediatamente

l’eguaglianza dei prodotti dei pesi per le distanze, vale a dire

l’eguaglianza dei momenti statici.

LA TRADIZIONE ARCHIMEDEA - 2

A coloro che si ponevano sulla scia del matematico di Siracusa non

sfuggiva il vantaggio di sostituire la disorganica esposizione fornita dalle

Quaestiones mechanicae con il rigore proprio del modello archimedeo,

basato su un esatto apparato di assiomi, postulati e dimostrazioni.

Nondimeno, l’orientamento “dinamico” (pseudo)-aristotelico continuò a

godere di ampio credito nella seconda metà del Cinquecento e nei primi

decenni del Seicento.

NICCOLO’ TARTAGLIA

La Nova scientia di Tartaglia risponde alla domanda concernente il «modo

de mettere a segno un pezzo de artigliaria al più che può tirar» (cioè l’alzo

ideale di un obice per conseguire la massima gittata). Tartaglia stabilisce

che l’inclinazione ottimale di un cannone è di 45 gradi.

L’importanza dello scritto non sta tuttavia tanto e solo in questa

conclusione, quanto nell’originalità con cui approccia il tema del

movimento. Benché ispirata da problemi pratici, la Nova scientia mirava,

infatti, al rigore matematico, sia nella veste espositiva che negli esiti

concettuali e teorici. In tal senso, essa segna un distacco dalla tradizionale

considerazione “metafisica” delle quaestiones de motu, e concentra invece

l’attenzione sulle determinazioni geometriche dell’argomento.

NICCOLO’ TARTAGLIA:

IL MOTO DEI PROIETTILI

Tartaglia affronta l’esame della traiettoria dei proiettili, sostenendo che

essa risulta divisa in tre parti: una prima ascensionale rettilinea; una

seconda, intermedia, curva; e una finale di caduta verticale:«Ogni transito,

– recita il testo – over moto violente de’ corpi egualmente gravi, che sia

fuora della perpendicolar de l’orizonte, sempre sarà in parte retto e in

parte curvo, et la parte curva sarà parte d’una circonferentia di cerchio».

(Scientia nova, (1537), ed. Venezia 1550, f. 10v).

L’assunto sarebbe pienamente valido in sede teorica, ma in pratica, come

si avverte subito, nessun moto violento può incorporare tratti

perfettamente rettilinei a causa della «gravità», che continuamente «va

stimulando e tirando» il mobile verso il centro del mondo. La deviazione

indotta dal peso risulta, tuttavia, a giudizio di Tartaglia, assolutamente

trascurabile.

NICCOLO’ TARTAGLIA:

IL MOTO DEI PROIETTILI

A distanza di qualche anno, Niccolò Tartaglia rivide le proprie

convinzioni, e, forse, si convinse dell’errore fatto nella Nova scientia,

quando aveva stabilito che il moto naturale e quello violento non potevano

in alcun modo comporsi («Niun corpo egualmente grave può andare per

alcun spacio di tempo, over di luoco, di moto naturale et violente insieme

misto». Ibid., f. 7r). Nei Quesiti et inventioni diverse, sostenne infatti

l’idea di una traiettoria curva in tutti i punti. Richiamando quanto già

affermato nell’opera del 1537, egli specificava di aver fatto riferimento

alla tesi del carattere rettilineo di una parte della traiettoria al solo scopo di

«essere inteso dal volgo».

GIOVAN BATTISTA BENEDETTI

«Contro Aristotele e i filosofi tutti» si proclamava, fin dal titolo di una sua

opera (Demonstratio proportionum motuum localium contra Aristoteles et

omnes philosophos, Venezia, 1554), il veneziano Giovanni Battista

Benedetti: «Aristotele – scriveva – fu certamente uno straordinario

indagatore della natura. Tuttavia, non voglio asserire, come fanno alcuni

(che non hanno letto le sue opere o, se le hanno lette, non le hanno

comprese), che ogni parola di Aristotele ha il valore di una sentenza, e che

egli fu un dio della filosofia e non ha mai sbagliato in nulla. Se i poveracci

che lo hanno divinizzato conoscessero la differenza tra l’argomentazione

dimostrativa e il discorso basato sull’esperienza sensibile, non avrebbero

mai fatto quelle affermazioni». (Ibid., p. [20]).

La presa di distanza dalla fisica peripatetica è operata da Benedetti in

forza di un’esigenza di rigore dimostrativo di stampo matematico, che si

richiama direttamente all’esempio di Archimede. Così, tutta la sua

dinamica è costruita a partire dal modello dell’idrostatica archimedea.

BENEDETTI: IL MOTO DI CADUTA

In contrasto con la teoria aristotelica che considerava la velocità dei moti

naturali come proporzionale al peso assoluto dei corpi, Benedetti afferma

che essa è invece determinata dalla sperequazione tra il peso specifico del

mobile e quello del mezzo. Ciò implica che corpi della stessa materia,

anche se di differenti dimensioni, si muovono nello stesso mezzo (o nel

vuoto) con eguale velocità. Se, infatti, due corpi sono omogenei (della

stessa materia), essi hanno un identico peso specifico; e poiché nella

determinazione della velocità del moto ciò che conta è il confronto tra i

pesi di eguali volumi del mobile e del mezzo (cioè la comparazione tra

pesi specifici), ne consegue che mobili della stessa materia si muoveranno

appunto con eguale velocità perché identica sarà la differenza tra il loro

peso specifico e quello del mezzo.

È opportuno precisare che, nella dinamica di Benedetti, la velocità del

movimento è data dalla differenze tra i pesi specifici del mobile e del

mezzo e non – come voleva Aristotele – dal rapporto tra il peso assoluto

del corpo e la densità (resistenza) del mezzo.

BENEDETTI: L’IMPETUS

Opponendosi poi alla spiegazione aristotelica del moto violento, Benedetti

ricorre alla concezione (medievale) dell’impetus, che estende anche ai

corpi in moto di moto naturale per giustificarne il carattere accelerato:

«Ogni corpo grave, che si muova naturalmente o con violenza, riceve in sé

un’impressione (impressio) e un impeto (impetus) di moto, così che, pur

separato dalla forza motrice, continua a muoversi per un certo lasso di

tempo. Pertanto, se un corpo si muove di moto naturale aumenterà sempre

la sua velocità, poiché in esso l’impressio e l’impetus crescono di

continuo, dal momento che il corpo risulta costantemente a contatto con la

sua forza motrice [cioè con la gravità]». (Ibid., pp. 286-87).

La fisica di Benedetti, modellata sull’idrostatica di Archimede,

rappresentava, dunque, un notevole tentativo di fuoriuscita dal paradigma

aristotelico allora dominante. Di fatto, essa segnò la via su cui si sarebbe

posto il più coerentemente innovativo tra i philosophi naturales

dell’epoca: Galileo Galilei.

GALILEO: GLI SCRITTI DE MOTU

Una concezione assai simile a quella sostenuta da Benedetti si trova

esposta in alcuni lavori giovanili di Galileo noti come scritti De motu. Se e

come egli venne a contatto con l’opera di Benedetti è ancora un problema

aperto, per quanto, allo stato attuale, si tenda ad escludere la possibilità di

una influenza diretta.

In ogni caso, le tesi dei De motu galileiani prospettano anch’esse una

spiegazione del moto di stampo archimedeo, basata sul confronto tra il

peso specifico del mobile e quello del mezzo. Ciò conduce Galileo – come

già Benedetti – ad affermare che mobili della stessa materia, in un

medesimo mezzo, si muovono con eguale velocità, qualunque sia la loro

mole.

GALILEO: L’ESPERIMENTO DELLA TORRE

PENDENTE

È probabile che proprio per provare tale conclusione Galileo abbia

compiuto il semileggendario esperimento di lasciar cadere corpi dalla

sommità della Torre di Pisa. Secondo Vincenzo Viviani (1622-1703),

discepolo e primo biografo galileiano, la prova mirava, infatti, ad

accertare che «le velocità de’ mobili dell’istessa materia, disegualmente

gravi [cioè di differente peso assoluto], movendosi per un istesso mezzo,

non conservano altrimenti la proporzione delle gravità loro, assegnatagli

da Aristotele, anzi che si muovon tutti con pari velocità» (OG, XIX, p.

606).

I problemi veri per la concezione delineata nei De motu si presentano

tuttavia con la spiegazione del carattere accelerato del moto di caduta.

Poiché gli elementi determinanti (i pesi specifici del mobile e del mezzo)

non subiscono alcun mutamento durante il moto, risulta infatti impossibile

imputare loro la causa dell’accelerazione.

GALILEO: IL PROBLEMA DELL’ACCELERAZIONE

Allo scopo di risolvere tale difficoltà, Galileo postulò una causa

estrinseca, rappresentata da una forza, la virtus impressa, “preternaturale”

e “accidentale”, che agisce sui mobili contribuendo ad aumentarne la

velocità. La virtus impressa opera come un fattore perturbatore della

naturale tendenza dinamica del corpo:

«Diciamo che la forza impressa è un venir meno del peso (privationem

gravitatis) quando il mobile si muove verso l’alto; mentre nel caso di un

moto verso il basso è un venir meno della leggerezza (privationem

levitatis)». (OG, I, pp. 309-10).

Ora, nelle prime fasi della caduta, il corpo non viene mosso verso il basso

dall’intero suo peso, ma solo dalla parte eccedente la leggerezza indotta

(cioè la virtus impressa). E poiché tale eccedenza cresce in concomitanza

con l’indebolirsi della residua forza impressa, il corpo cade sempre più

veloce.

GALILEO: LA LEGGE DI CADUTA DEI GRAVI

Negli anni successivi al suo trasferimento a Padova (avvenuto nel 1592), Galileo

continuò a lavorare sul tema, cambiando tuttavia prospettiva. Ad interessarlo non

era più la giustificazione del fenomeno in termini causali, quanto la comprensione

delle proprietà e dei “sintomi” (come egli li chiama) del moto accelerato, ossia la

determinazione delle relazioni quantitative sussistenti tra gli spazi passati e i tempi

necessari a percorrerli. Una simile indagine otterrà un notevole risultato con la

scoperta della legge di caduta dei gravi (il caso paradigmatico di moto naturalmente

accelerato), esposta per la prima volta in una lettera a Paolo Sarpi del 16 ottobre

1604.

GALILEO: LA LETTERA A P. SARPI DEL 16 OTTOBRE

1604

«Ripensando circa le cose del moto, nelle quali, per dimostrare

li accidenti da me osservati, mi mancava principio totalmente

indubitabile da poter porlo per assioma, mi son ridotto ad una

proposizione la quale ha molto del naturale et dell’evidente; et

questa supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazzii passati

dal moto naturale esser in proporzione doppia dei tempi, et per

conseguenza gli spazii passati in tempi eguali esser come i

numeri impari ab unitate, et le altre cose. Et il principio è

questo: che il mobile naturale vadia crescendo di velocità con

quella proportione che si discosta dal principio del suo moto;

come, v. g., cadendo il grave dal termine a per la linea abcd,

suppongo che il grado di velocità che ha in c al grado di velocità

che hebbe in b esser come la distanza ca alla distanza ba, et così

conseguentemente in d haver grado di velocità maggiore che in

c secondo che la distanza da è maggiore della ca». OG, X, p.

115 (corsivo mio).

GALILEO: TEMPO E SPAZIO

Il documento appena citato esprime due fondamentali acquisizioni: 1) gli

spazi percorsi nella caduta sono proporzionali ai quadrati dei tempi; 2) di

conseguenza, gli spazi passati in tempi eguali si succedono come i numeri

dispari a partire dall’unità. Il fondamento di entrambi i risultati è

identificato nel “principio” per cui la velocità cresce al crescere della

distanza dal punto di inizio del movimento. L’assunto è tuttavia errato,

poiché, come lo stesso Galileo scoprirà ben presto, la velocità non aumenta

proporzionalmente allo spazio passato dalla quiete, bensì al tempo trascorso

dall’inizio del movimento.

Già in uno stralcio manoscritto, risalente forse al 1609, troviamo una

definizione del moto naturalmente accelerato basata sull’idea di

un’accelerazione proporzionale al tempo: «Chiamo moto uniformemente o

equabilmente accelerato, quel moto i cui momenti o gradi di velocità

aumentano, dall’abbandono della quiete, secondo l’incremento del tempo a

partire dal primo istante del movimento». (OG, II, p. 266).

La definizione verrà riproposta nelle pagine dei Discorsi e dimostrazioni

matematiche intorno a due nuove scienze (1638), l’ultima grande opera

galileiana.

GALILEO: L’INERZIA

Le acquisizioni concernenti il moto di caduta costituiscono una parte

importante del grande lascito intellettuale di Galileo. Va tuttavia segnalato

che la crucialità del contributo galileiano è soprattutto legata ad un

profondo ripensamento della stessa nozione di movimento e alla stretta

connessione che egli seppe istituire tra la dinamica e la cosmologia

copernicana.

Già nel 1613, Galileo affermava:

«rimossi tutti gl’impedimenti esterni, un grave nella superficie sferica e

concentrica alla Terra sarà indifferente alla quiete ed a i movimenti verso

qualunque parte dell’orizonte, ed in quello stato si conserverà nel qual una

volta sarà stato posto; cioè se sarà messo in stato di quiete, quello

conserverà, e se sarà posto in movimento, verbigrazia verso occidente,

nell’istesso si manterrà». (OG, V, p. 134).

Siamo qui di fronte ad una più compiuta esposizione di quel connotato

inerziale abbozzato (solo in termini cinematici) nei De motu e ne Le

mecaniche. Dietro questa formulazione si legge il decisivo abbandono

dell’immagine del moto propria della tradizione aristotelica.

GALILEO: IL MOTO COME STATO

Per Aristotele il movimento (anche quello locale) si configura nei termini di

un passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto, cioè come un

processo attraverso il quale gli enti si “attualizzano”, realizzano cioè una

disposizione latente, in uno sviluppo che ha per fine il conseguimento di

una compiuta attualità. Nell’ambito della prospettiva galileiana, invece, il

moto viene equiparato ad uno stato, deprivato di qualunque determinazione

di natura teleologica, e, di fatto, reso indistinguibile dalla quiete («se sarà

messo in stato di quiete, quello conserverà, e se sarà posto in movimento,

[...] nell’istesso si manterrà», recita il passo poc’anzi citato).

GALILEO: IL MOTO DELLA TERRA È COME S’E’

NON FUSSE

«Rispetto alla Terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci

moviamo, col moto diurno, insieme con la pietra, il moto diurno è

come se non fusse, resta insensibile, resta impercettibile, è senza

azione alcuna, e solo ci resta osservabile quel moto del quale noi

manchiamo, che è il venire a basso lambendo la torre». OG, VII, pp.

197 (corsivo mio).

Il movimento viene quindi riscontrato solo «nella relazione che hanno

essi mobili con altri che manchino di quel moto» (OG, VII, p. 142), il

che significa che esso è apprezzabile solo nel riferimento tra un mobile

ed un oggetto che non si muove.

GALILEO: LA RELATIVITA’

Concepire il moto nei termini di uno stato, è essenziale per poter affermare

quella relatività che fonda la possibilità stessa di una fisica “copernicana”,

ossia di una fisica della Terra in movimento. Nel Dialogo sopra i due

massimi sistemi, ribattendo all’argomento secondo cui, posto il moto

terrestre, un sasso lasciato cadere da una torre non atterrerebbe al piede

dell’edificio, Galileo argomenta:

«Rispetto alla Terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci moviamo, col

moto diurno, insieme con la pietra, il moto diurno è come se non fusse,

resta insensibile, resta impercettibile, è senza azione alcuna, e solo ci resta

osservabile quel moto del quale noi manchiamo, che è il venire a basso

lambendo la torre». (OG, VII, p. 197).

In sostanza, un moto uniforme non esercita alcuna influenza sul

comportamento meccanico degli elementi che lo condividono. Il

movimento viene riscontrato solo «nella relazione che hanno essi mobili

con altri che manchino di quel moto» (ibid., p. 142), il che significa che è

apprezzabile solo nel riferimento tra un mobile ed un oggetto che non si

muove.

«Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi

fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’

pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell’acqua in un

altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come

quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar

notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi,

gettando all’amico alcuna cosa, non piú gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso

questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazii passerete

verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che

mentre il vassello sta fermo non debbano succeder cosí, fate muover la nave con quanta si voglia velocità;

ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima

mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure

sta ferma: voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né, perché la nave si muova

velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché, nel tempo che voi state in

aria, il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa al

compagno, non con piú forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso poppa,

che se voi fuste situati per l’opposito; le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne

pur una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor

acqua non con piú fatica noteranno verso la precedente che verso la sussequente parte del vaso, ma con

pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell’orlo del vaso; e finalmente le farfalle e

le mosche continueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino

verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave,

dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate; [...] E di tutta questa

corrispondenza d’effetti ne è cagione l’esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa

ed all’aria ancora» OG, VII, pp. 212-13.