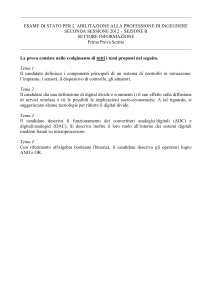

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

II SESSIONE 2010

SEZIONE B - NUOVO ORDINAMENTO

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

PRIMA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato illustri i sistemi di distribuzione idrica e discuta la loro influenza sulle dinamiche dello

sviluppo urbano.

Traccia 2

Il candidato descriva i requisiti delle acque potabili e di quelle destinate alla produzione di acqua

potabile, alla luce della legislazione nazionale ed europea.

Traccia 3

Il candidato descriva i legami costitutivi e le principali caratteristiche meccaniche dei materiali da

costruzione anche alla luce dei modelli semplificati alla base delle formulazioni di progetto

contenute nelle attuali normative tecniche.

SETTORE INDUSTRIALE

PRIMA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato descriva le modalità di impiego dei sistemi di protezione contro i sovraccarichi ed i

cortocircuiti negli impianti di distribuzione in media tensione, mettendole a confronto con quelle

usate negli impianti di distribuzione in bassa tensione.

Traccia 2

Il candidato descriva i principali processi per asportazione di truciolo soffermandosi sulla

lavorazione di tornitura. Il candidato descriva, inoltre, le caratteristiche dell’utensile monotagliente

ed i criteri per la scelta degli angoli caratteristici in relazione al materiale da lavorare.

Traccia 3

Descrivere i principi di funzionamento e i principali criteri di progettazione di una macchina

(termica o elettrica) a scelta del candidato.

INGEGNERIA MECCANICA

SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato illustri i principali metodi utilizzati per la regolazione della portate delle pompe

centrifughe mettendone in evidenza vantaggi e svantaggi.

Traccia 2

Il candidato descriva i principali criteri di usura per la determinazione della durata degli utensili da

taglio e le relazioni tra durata ed i principali parametri di processo. Il candidato descriva, inoltre, i

metodi per l’ottimizzazione di un processo di lavorazione per asportazione di truciolo.

Traccia 3

Il candidato descriva le possibili applicazioni delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia

residenziale popolare, evidenziando i possibili schemi impiantistici.

INGEGNERIA ELETTRICA

SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato introduca il concetto di circuito magnetico e ne presenti il modello descrittivo, le sue

equazioni e le sue proprietà. Introduca inoltre il concetto di riluttanza magnetica e presenti la

descrizione di tali sistemi attraverso i modelli circuitali elettrici equivalenti. Con riferimento ad un

circuito magnetico scelto dal candidato, che contenga due avvolgimenti ed almeno un traferro, il

candidato illustri poi la procedura per valutarne i coefficienti di auto e mutua induzione.

Traccia 2

Il candidato descriva e confronti le tecniche e gli strumenti per la misurazione dello sfasamento tra

due segnali. Si evidenzino gli aspetti inerenti le scelte progettuali delle stazioni di misura.

Traccia 3

Il candidato descriva le grandezze 'portata' e 'energia termica specifica' di una linea in cavo,

indicando contestualmente per quali condizioni di funzionamento del sistema elettrico sono definite

ed illustrando le modalità con le quali si giunge alla loro definizione. Il candidato ne illustri infine

l'impiego.

INGEGNERIA CIVILE

SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato illustri la metodologie e le considerazioni progettuali per un sistema di drenaggio

urbano di tipo separato.

Traccia 2

Si descrivano le metodologie sperimentali per la resistenza al taglio dei terreni a grana fina in

condizioni drenate e non drenate.

Traccia 3

Il candidato illustri i criteri generali per la verifica ed il progetto di sezioni di elementi in cemento

armato soggetti a flessione semplice o composta secondo l’approccio alle Tensioni Ammissibili e

allo Stato Limite Ultimo.

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E PER IL TERRITORIO

SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Nell’ambito della pianificazione di “Area Vasta”, il Candidato illustri ed esemplifichi le linee guida

volte alle azioni per la tutela e la riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio,

differenziando gli aspetti strutturali e le possibili direttive programmatiche.

Traccia 2

Si descrivano le metodologie sperimentali per la resistenza al taglio dei terreni a grana fina in

condizioni drenate e non drenate.

Traccia 3

Il candidato illustri le procedure previste dalla legislazione vigente per la valutazione dell’impatto

ambientale derivante dalla realizzazione di un’opera sul territorio.

INGEGNERIA MECCANICA

QUARTA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato effettui il dimensionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua

calda sanitaria che garantisca una copertura pari al 50% del fabbisogno annuo per una famiglia

composta da 4 persone. Si ipotizzi che il suddetto impianto debba essere installato su un tetto piano

in una località scelta dal candidato.

Traccia 2

Un albero di acciaio utilizzato in un riduttore ad ingranaggi cilindrici è soggetto ad una coppia

costante ed ad un momento flettente alterno simmetrico. La tensione dovuta al momento torcente

vale 80 MPa, mentre la flessione origina uno sforzo massimo di 60 MPa. Questi valori sono

nominali, non tengono cioè conto di uno spallamento (vedi figura).

Con D=36mm;

d=30 mm;

r=3mm.

Le superfici sono tutte lavorate di macchina utensile.

Caratteristiche del materiale: carico di rottura=700MPa; carico di snervamento=500 MPa

Durezza= 200 HB.

1. Valutare il coefficiente di sicurezza per una durata a fatica infinita

2. Valutare il numero di cicli di rottura se il momento flettente origina un carico di tensione di

100 MPa (invece che 60 MPa).

Traccia 3

Una Limatrice è una macchina utensile caratterizzata da un movimento rettilineo alternativo dello

slittone portautensili (Fig.1a), che è realizzato mediante un meccanismo a glifo oscillante, noto

come Guida di Fairbairn (Fig.1b).

Nelle ipotesi in cui la manovella motrice 2 ruoti in senso orario con n costante pari a 180 giri/min,

ricavare la velocità massima dello slittone portautensili, rispettivamente nella corsa di andata e di

ritorno, e le accelerazioni dello slittone portautensili in entrambe le posizioni di fine corsa.

A tal fine, si rilevino le dimensioni degli altri elementi partendo dalla conoscenza della lunghezza

della manovella a = 20 cm e ricavando la scala dal disegno di Fig.1b.

Si commentino i risultati ottenuti ponendo in evidenza le principali caratteristiche cinematiche della

Limatrice.

Fig.1 - Limatrice: a) vista complessiva della macchina utensile; b) schema cinematico.

INGEGNERIA ENERGETICA

QUARTA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Il candidato effettui il dimensionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua

calda sanitaria che garantisca una copertura pari al 50% del fabbisogno annuo per una famiglia

composta da 4 persone. Si ipotizzi che il suddetto impianto debba essere installato su un tetto piano

in una località scelta dal candidato.

Traccia 2

Un impianto a ciclo combinato, con turbina a gas e turbina a vapore a valle, eroga

complessivamente una potenza di 200 MW.

L’impianto a gas, in circuito aperto, utilizza aria (cp = 1.005 kJ/kg K; k = 1.4) evolvente tra le

temperature minima e massima di 18 °C e 900 °C rispettivamente, con un rapporto di compressione

β = 9. I gas di scarico della turbina (cpg = 1.11 kJ/kg K; k = 1.33) vengono riportati a 900 °C nella

camera di combustione a monte del generatore di vapore a recupero ove entrano a tale temperatura e

lo abbandonano alla temperatura di 150 °C.

Il ciclo a vapore surriscaldato, a condensazione, evolve tra le pressione di 70 bar e di 0.05 bar ed è

caratterizzato da una temperatura massima T3 = 550 °C.

Determinare la portata di gas combusti disponibile e la portata di vapore prodotta, assumendo che il

combustibile impiegato nella camera di combustione suddetta sia caratterizzato da un potere

calorifico inferiore Hi = 43.000 kJ/kg.

Traccia 3

Si debba collegare in rete un impianto idroelettrico di piccola potenza. Il generatore sincrono trifase

abbia i seguenti dati di targa:

Potenza nominale

60 kVA

Frequenza nominale

50 Hz

Velocità nominale

1500 giri/min

Tensione nominale

1kV

cos nominale

0.84

Reattanza sincrona p.u.

0.8

Resistenza p.u.

0.01

La tensione della rete di potenza prevalente sia pari a 10kV.

Si progetti il convertitore elettronico per la connessione in rete, indicando lo schema elettrico, i

componenti elettronici di potenza scelti, gli algoritmi e gli schemi di controllo.

INGEGNERIA ELETTRICA

QUARTA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Si consideri uno stabilimento alimentato a 20 kV con cabina di proprietà dell’utente. L’impianto elettrico

deve alimentare:

- un edificio adibito a uffici (potenza complessiva 15 kW) che dista 60 m dalla cabina;

- un’officina che dista 80 m dalla cabina con carichi di forza motrice (potenza complessiva 90 kW) e

impianto di illuminazione (potenza complessiva 9 kW);

- un impianto di illuminazione esterna (potenza complessiva 3 kW).

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:

a) disegni lo schema unifilare dell’intero impianto;

b) dimensioni le linee di alimentazione dei carichi;

c) disegni lo schema del quadro generale in cabina e ne dimensioni le principali apparecchiature.

Traccia 2

Un carico trifase di potenza 10MVA tensione nominale 400V con cos=0.9 rit. sia alimentato

tramite un trasformatore avente i seguenti dati di targa:

Tensione primaria nominale 10kV

Tensione secondaria a vuoto

450V

Potenza nominale

12MVA

Frequenza nominale

50 Hz

Potenza a vuoto percentuale

4.00%

Corrente a vuoto percentuale 2.00%

Tensione di corto circuito

percentuale

10.00%

Potenza di corto circuito

percentuale

4.00%

Si consideri che una variazione dei carichi intervenuta successivamente all'installazione del

trasformatore abbia portato la potenza assorbita pari a 15MVA con cos=0.8 rit. Si discutano le

diverse scelte possibili per alimentare i carichi, calcolando:

a) le correnti a carico nominale e al 50% del carico nella condizione di carico iniziale ( 10MVA con

cos=0.9 rit.)

b) le correnti erogate nella nuova configurazione al 30%, al 50% e al 100%del carico.

c) le cadute di tensione in tutte le condizioni considerate.

INGEGNERIA CIVILE

QUARTA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Nelle seguenti tabelle sono forniti i dati relativi ad una prova edometrica effettuata su un campione

di argilla limosa prelevata in una formazione naturale alla profondità di 18 m dal piano campagna.

Nella formazione la falda è presente alla profondità di 3 metri dal piano campagna.

Il candidato determini:

a) le proprietà fisiche iniziali del campione (, d, e0, n, Sr)

b) la curva di compressibilità nel piano e – log’v

c) il coefficiente di compressibilità Cc

d) la curva rappresentativa di Eed in funzione di ’v

e) il rapporto di sovra consolidazione OCR

altezza

H0

(mm)

20.13

diametro

D

(mm)

50.43

tara anello

Ta

(g)

58.181

anello+provino umido

Ta+W u

(g)

tara pesafiltro

Tp

(g)

143.999

100.710

pesafiltro+anello+provino umido

Tp+Ta+W u

(g)

242.166

pesafiltro+anello+provino secco

Tp+Ta+W s

(g)

230.690

peso specifico

gs

(g/cm3)

2.73

tempo, t

(min)

cedimenti in fase di carico, w (mm)

(ore, min)

12.5

0

0.1

0.25

0.5

1

2

5

10

15

30

60

1.00

100

1.40

200

3.20

400

6.40

1440

24.00

peso applicato, Q (g)

carico, q (kPa)

6.000

5.995

5.980

5.975

5.970

5.970

5.970

5.970

5.975

5.985

6.010

6.030

6.075

6.120

6.185

248.0

12.18

25

50

100

200

400

6.190

6.170

6.170

6.170

6.170

6.165

6.160

6.160

6.160

6.155

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

495.0

24.32

6.150

6.115

6.110

6.110

6.105

6.100

6.090

6.085

6.080

6.070

6.060

6.055

6.000

5.990

5.990

1003.7

49.31

5.990

5.950

5.945

5.940

5.940

5.930

5.920

5.910

5.900

5.890

5.860

5.850

5.845

5.840

5.830

2000.4

98.27

5.830

5.770

5.755

5.750

5.740

5.725

5.705

5.690

5.675

5.650

5.630

5.615

5.605

5.555

5.510

3986.6

195.83

5.510

5.360

5.350

5.340

5.320

5.300

5.270

5.240

5.215

5.170

5.120

5.100

5.080

5.065

5.015

7986.9

392.34

tempo, t

(min)

5.015

4.870

4.850

4.840

4.830

4.810

4.775

4.750

4.720

4.675

4.640

4.620

4.600

4.590

4.570

15951.7

783.60

1600

2400

3200

4.570

4.410

4.390

4.375

4.345

4.310

4.240

4.160

4.105

3.990

3.870

3.810

3.750

3.720

3.695

31835.7

1563.87

3.695

3.630

3.620

3.610

3.600

3.580

3.535

3.500

3.470

3.405

3.340

3.295

3.250

3.220

3.200

47760.5

2346.15

3.200

3.165

3.155

3.150

3.145

3.130

3.110

3.080

3.065

3.020

2.980

2.940

2.900

2.870

2.825

63894.1

3138.69

cedimenti in fase di scarico, w (mm)

(ore, min)

0

0.1

0.25

0.5

1

2

5

10

15

30

60

1.00

100

1.40

200

3.20

400

6.40

1440

24.00

peso applicato, Q (g)

carico, q (kPa)

800

1600

400

100

2.835

2.860

2.860

2.865

2.870

2.870

2.885

2.895

2.895

2.900

2.905

2.905

2.910

2.910

2.910

31835.7

1563.87

2.920

2.950

2.960

2.965

2.975

2.990

3.015

3.040

3.060

3.100

3.150

3.180

3.205

3.215

3.225

7984.1

392.21

3.225

3.250

3.260

3.265

3.270

3.280

3.300

3.320

3.335

3.365

3.410

3.450

3.505

3.540

3.570

2000.4

98.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

Traccia 2

Con riferimento allo schema riportato in figura, il candidato esegua il calcolo del solaio

considerando la tipologia di solaio latero-cementizio gettato in opera e la destinazione d’uso di

civile abitazione. Si eseguano altresì gli elaborati grafici in opportuna scala.

Eventuali dati non inclusi nella traccia possono essere liberamente scelti dal candidato purché se ne

fornisca adeguata giustificazione.

1.00

4.00

4.00

1.50

Traccia 3

Data una strada extraurbana principale di tipo F1, il cui tracciato geometrico è riportato nella successiva

tabella, il candidato, in ottemperanza ai dettami riportati nelle “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001)”, provveda a:

1) calcolare numericamente, verificare alla luce del D.M. 5/11/2001 e rappresentare graficamente il

diagramma di velocità;

2) si verifichi la necessità, alla luce del D.M. 5/11/2001, di inserire delle corsie di arrampicamento per

entrambi i sensi di marcia sapendo che il valore della Velocità Limite, Vlim in Km/h, su di una

livelletta di assegnata pendenza longitudinale è stimabile, per un veicolo commerciale tipo,

attraverso l’espressione:

Vlim 134.96 e-18.244(i mr )

3)

4)

5)

6)

dove i (in frazione) rappresenta la pendenza della livelletta ed mr il coefficiente di resistenza a

rotolamento pari a 0.035, e le curve di prestazione sono espresse attraverso le seguenti relazioni:

accelerazione: V ( s ) Vlim (1 e k s ) , decelerazione: V ( s ) Vlim (V0 Vlim )e k s

dove s rappresenta la progressiva in metri, V0 è la velocità massima iniziale delle curve di

prestazione pari a 90 Km/h, e k = 0.005. Si assuma una velocità all’inizio del tratto in esame del

veicolo pari a 73 Km/h.

assumendo le clotoidi di flesso simmetriche, effettuare le relative verifiche (contraccolpo,

sovrappendenza ed ottica) e calcolare i parametri rilevanti per la loro geometrizzazione;

effettuare le verifiche sugli altri elementi del tracciato (curve e rettifili);

calcolare numericamente e rappresentare il diagramma dei cigli;

calcolare il Livello di Servizio, secondo la procedura dell’ Highway Capacity Manual 2000,

assumendo un valore del Traffico Giornaliero Medio (mono-direzionale) pari a 2700 veicoli/giorno,

una percentuale di veicoli pesanti pari al 14 %, una ripartizione del traffico nelle due direzioni pari a

49/51, un terreno ondulato, una densità di 5 accessi per chilometro ed una percentuale di tracciato

con visibilità superiore a quella necessaria al sorpasso pari al 38 %.

N. progressivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elemento

Rettifilo

Clotoide di transizione

Curva

Clotoide di flesso

Curva

Clotoide di flesso

Curva

Clotoide di transizione

Rettifilo

Sviluppo [m]

225

205

175

295

480

160

90

250

250

Raggio [m]

362

395

305

-

Pendenza [%]

3.9

3.9

3.9

-1.2

-1.2

1.1

1.1

0.5

0.5

Infine, sulla scorta dei dati di ingresso già riportati, si provveda a dimensionare una pavimentazione flessibile

con il metodo semi-probabilistico AASHTO Guide 1986, assumendo una vita utile di 20 anni, un tasso di

crescita annuo del traffico pari all’ 1.5 %, un valore del Modulo Resiliente del sottofondo pari a 42 MPa, un

valore di affidabilità pari all’85% , un valore del PSI finale pari a 2.5 ed uno spettro di traffico dei veicoli

pesanti riportato nella tabella seguente:

(N.B. gli assi ravvicinati sono da intendersi Tandem)

Peso degli assi [kN]

Tipo di veicolo

40

Autocarri medi e pesanti

80

100 100

Autocarri pesanti

60

Autotreni

60

100

100

100

80 80

80 80

Autoarticolati

40

50

80

Autobus

% sul traffico

Commerciale totale

16

34

30

15

5

Traccia 3

Il candidato progetti un sistema per la misura di una resistenza elettrica mediante la tecnica voltamperometrica.

Si considerino per la resistenza incognita i seguenti dati di targa:

d) resistenza nominale 10 Ω;

e) potenza nominale 2 W;

f) tensione di isolamento 150 V;

Dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) scelta della strumentazione necessaria all’esecuzione della prova;

b) progettazione del circuito più idoneo motivandone le scelte;

Descrivere le possibili soluzioni progettuali (voltmetro a monte o a valle) valutando la

scelta rispetto alle caratteristiche della strumentazione e della resistenza incognita.

c) scelta della tensione di alimentazione del circuito di misura;

Valutare sia gli aspetti relativi al dimensionamento elettrico del sistema sia quelli

metrologici.

d) la valutazione dell’incertezza di misura associata alla resistenza misurata;

Per la configurazione circuitale scelta, riportare la trattazione matematica del calcolo

dell’incertezza di misura, evidenziando gli aspetti legati agli errori di consumo degli

strumenti.

Nello sviluppo del progetto si considerino, per l’amperometro ed il voltmetro scelti, le seguenti

caratteristiche relative alla resistenza interna.

g) Resistenza interna voltmetro: valore 10 MΩ; accuratezza percentuale 0,5 %.

h) Resistenza interna amperometro: valore 2 Ω; accuratezza percentuale 0,7 %

INGEGNERIA AMBIENTALE

QUARTA PROVA SCRITTA

Traccia 1

Nelle seguenti tabelle sono forniti i dati relativi ad una prova edometrica effettuata su un campione

di argilla limosa prelevata in una formazione naturale alla profondità di 18 m dal piano campagna.

Nella formazione la falda è presente alla profondità di 3 metri dal piano campagna.

Il candidato determini:

f) le proprietà fisiche iniziali del campione (, d, e0, n, Sr)

g) la curva di compressibilità nel piano e – log’v

h) il coefficiente di compressibilità Cc

i) la curva rappresentativa di Eed in funzione di ’v

j) il rapporto di sovra consolidazione OCR

altezza

H0

(mm)

20.13

diametro

D

(mm)

50.43

tara anello

Ta

(g)

58.181

anello+provino umido

Ta+W u

(g)

tara pesafiltro

Tp

(g)

143.999

100.710

pesafiltro+anello+provino umido

Tp+Ta+W u

(g)

242.166

pesafiltro+anello+provino secco

Tp+Ta+W s

(g)

230.690

peso specifico

gs

(g/cm3)

tempo, t

(min)

cedimenti in fase di carico, w (mm)

(ore, min)

12.5

0

0.1

0.25

0.5

1

2

5

10

15

30

60

1.00

100

1.40

200

3.20

400

6.40

1440

24.00

peso applicato, Q (g)

carico, q (kPa)

6.000

5.995

5.980

5.975

5.970

5.970

5.970

5.970

5.975

5.985

6.010

6.030

6.075

6.120

6.185

248.0

12.18

25

50

100

200

400

6.190

6.170

6.170

6.170

6.170

6.165

6.160

6.160

6.160

6.155

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

495.0

24.32

6.150

6.115

6.110

6.110

6.105

6.100

6.090

6.085

6.080

6.070

6.060

6.055

6.000

5.990

5.990

1003.7

49.31

5.990

5.950

5.945

5.940

5.940

5.930

5.920

5.910

5.900

5.890

5.860

5.850

5.845

5.840

5.830

2000.4

98.27

5.830

5.770

5.755

5.750

5.740

5.725

5.705

5.690

5.675

5.650

5.630

5.615

5.605

5.555

5.510

3986.6

195.83

5.510

5.360

5.350

5.340

5.320

5.300

5.270

5.240

5.215

5.170

5.120

5.100

5.080

5.065

5.015

7986.9

392.34

tempo, t

(min)

800

5.015

4.870

4.850

4.840

4.830

4.810

4.775

4.750

4.720

4.675

4.640

4.620

4.600

4.590

4.570

15951.7

783.60

1600

2400

3200

4.570

4.410

4.390

4.375

4.345

4.310

4.240

4.160

4.105

3.990

3.870

3.810

3.750

3.720

3.695

31835.7

1563.87

3.695

3.630

3.620

3.610

3.600

3.580

3.535

3.500

3.470

3.405

3.340

3.295

3.250

3.220

3.200

47760.5

2346.15

3.200

3.165

3.155

3.150

3.145

3.130

3.110

3.080

3.065

3.020

2.980

2.940

2.900

2.870

2.825

63894.1

3138.69

cedimenti in fase di scarico, w (mm)

(ore, min)

0

0.1

0.25

0.5

1

2

5

10

15

30

60

1.00

100

1.40

200

3.20

400

6.40

1440

24.00

peso applicato, Q (g)

carico, q (kPa)

2.73

1600

400

100

2.835

2.860

2.860

2.865

2.870

2.870

2.885

2.895

2.895

2.900

2.905

2.905

2.910

2.910

2.910

31835.7

1563.87

2.920

2.950

2.960

2.965

2.975

2.990

3.015

3.040

3.060

3.100

3.150

3.180

3.205

3.215

3.225

7984.1

392.21

3.225

3.250

3.260

3.265

3.270

3.280

3.300

3.320

3.335

3.365

3.410

3.450

3.505

3.540

3.570

2000.4

98.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Traccia 2

Con riferimento ad una utenza di 195.000 abitanti (dotazione idrica pari a 230 l/abgiorno) e una

risorsa idrica fluviale (categoria A3, D.Lgs. 152/06), il candidato definisca il ciclo di trattamento

per un impianto di potabilizzazione. Dimensioni, altresì, le singole fasi del ciclo di trattamento. Le

scelte progettuali siano volte a prevedere un impianto di trattamento versatile e contestualmente

contraddistinto da elevate performance.

Traccia 3

Il candidato mediante un'anali costi-benefici dimensioni la condotta di mandata e il gruppo di

pompaggio dell’impianto di sollevamento schematicamente illustrato in figura, caratterizzato da:

-

prevalenza geodetica HG = 25 m;

lunghezza della condotta premente L = 1200 m;

portata da sollevare Q = 80 l/s

HG

L

Per la progettazione si faccia riferimento ai costi indicati nel seguito:

Costi delle tubazioni (in acciaio bitumato senza saldatura), come da tabella seguente

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

D esterno [mm] Spessore [mm] Costo [€/m]

48,3

2,6

11,10

60,3

2,9

11,59

76,1

2,9

14,52

88,9

3,2

17,08

114,3

4,0

28,43

139,7

4,5

34,71

168,3

4,5

50,14

219,1

5,6

79,06

273,0

6,3

110,23

323,9

7,1

167,26

355,6

7,1

177,33

406,4

8,0

203,31

457,2

8,0

238,94

508,0

8,8

290,24

609,6

10,0

406,26

- Costo di valvole e dispositivi: 15 % del costo della tubazione;

- Costo della centrale di sollevamento: 1500 €/kW di potenza installata;

- Costo dell’energia elettrica: 0,20 €/kWh

Per il gruppo di pompaggio si adottino pompe caratterizzate dalla curva caratteristica indicata in

tabella e dal rendimento ipotizzato costante e pari a h = 0.8:

33.3 38.3 50

58.3

Q [l/s] 25 30

32.5 24.5

H [m] 47 45.5 43.5 41

Infine, il candidato individui l’effettivo punto di funzionamento dell’impianto.