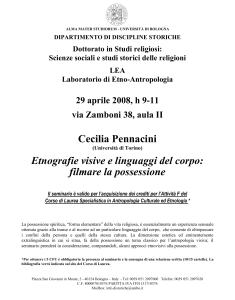

Cecilia Pennacini

Comunità, famiglia, terapia: una visione antropologica

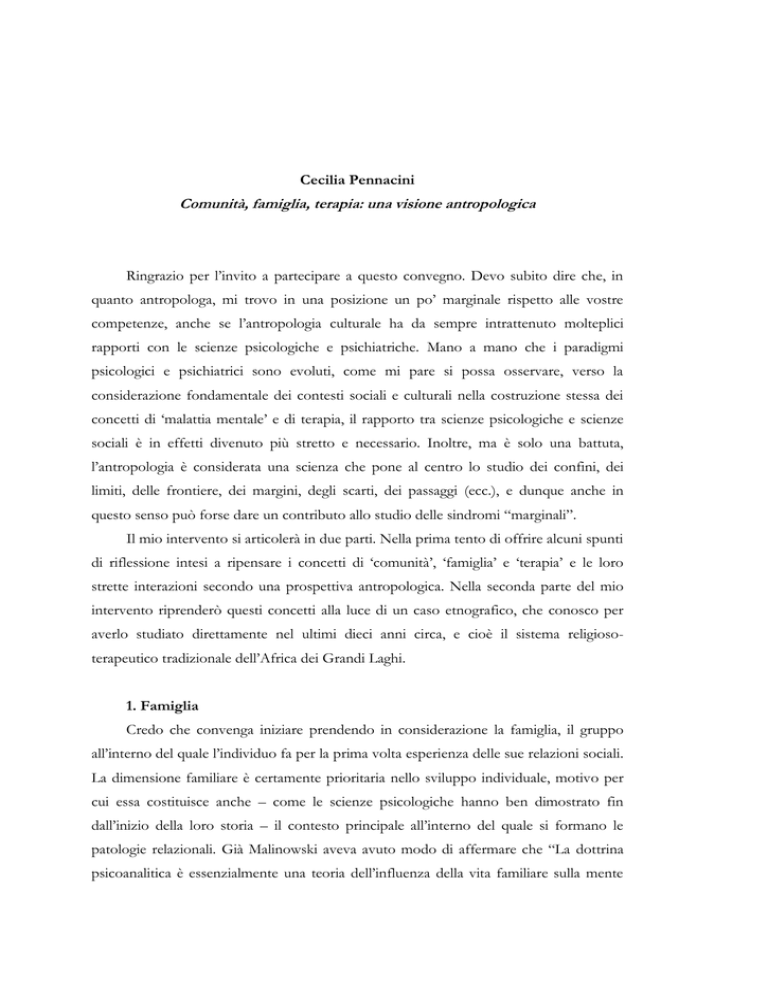

Ringrazio per l’invito a partecipare a questo convegno. Devo subito dire che, in

quanto antropologa, mi trovo in una posizione un po’ marginale rispetto alle vostre

competenze, anche se l’antropologia culturale ha da sempre intrattenuto molteplici

rapporti con le scienze psicologiche e psichiatriche. Mano a mano che i paradigmi

psicologici e psichiatrici sono evoluti, come mi pare si possa osservare, verso la

considerazione fondamentale dei contesti sociali e culturali nella costruzione stessa dei

concetti di ‘malattia mentale’ e di terapia, il rapporto tra scienze psicologiche e scienze

sociali è in effetti divenuto più stretto e necessario. Inoltre, ma è solo una battuta,

l’antropologia è considerata una scienza che pone al centro lo studio dei confini, dei

limiti, delle frontiere, dei margini, degli scarti, dei passaggi (ecc.), e dunque anche in

questo senso può forse dare un contributo allo studio delle sindromi “marginali”.

Il mio intervento si articolerà in due parti. Nella prima tento di offrire alcuni spunti

di riflessione intesi a ripensare i concetti di ‘comunità’, ‘famiglia’ e ‘terapia’ e le loro

strette interazioni secondo una prospettiva antropologica. Nella seconda parte del mio

intervento riprenderò questi concetti alla luce di un caso etnografico, che conosco per

averlo studiato direttamente nel ultimi dieci anni circa, e cioè il sistema religiosoterapeutico tradizionale dell’Africa dei Grandi Laghi.

1. Famiglia

Credo che convenga iniziare prendendo in considerazione la famiglia, il gruppo

all’interno del quale l’individuo fa per la prima volta esperienza delle sue relazioni sociali.

La dimensione familiare è certamente prioritaria nello sviluppo individuale, motivo per

cui essa costituisce anche – come le scienze psicologiche hanno ben dimostrato fin

dall’inizio della loro storia – il contesto principale all’interno del quale si formano le

patologie relazionali. Già Malinowski aveva avuto modo di affermare che “La dottrina

psicoanalitica è essenzialmente una teoria dell’influenza della vita familiare sulla mente

umana”, 1927: 27); la psicoanalisi prende in considerazione però un tipo molto specifico

e nient’affatto universale di organizzazione sociale: la famiglia nucleare. L’intero

“dramma freudiano” (Malinowski 1927: 27) si svolge all’interno di questa specifica forma

socio-culturale. Uno sforzo di relativizzazione del concetto di famiglia in quanto parte

essenziale della struttura sociale può forse aiutarci a comprendere come determinate

sindromi potrebbero essersi originate all’interno di forme sociali specifiche.

Parlare di famiglia, da una prospettiva antropologica, significa affacciarsi su uno

scenario straordinariamente complesso e variegato, di fronte al quale è opportuno

domandarsi se esista davvero una famiglia universale o al contrario se le forme di

famiglia non siano così tante e sconcertanti nella loro diversità da mettere in dubbio la

definizione stessa di un concetto generale, con tutte le conseguenze teoriche ed

epistemologiche che si possono trarre da questa posizione.

Come sappiamo, il dibattito su cosa sia o su cosa debba essere una famiglia è oggi

estremamente attuale. Nonostante la tesi ampiamente diffusa (e riproposta anche dalla

costituzione italiana, all’art. 29) della famiglia come “società naturale fondata sul

matrimonio” - l’idea cioè che la famiglia umana (ma che tipo di famiglia?) esista in natura

e sia in qualche modo inscritta nei geni della specie - l’antropologia è oggi unanime nel

presentare invece la famiglia come un costrutto culturale. Non esistono (almeno per

l’antropologia) “famiglie naturali” ma solo modelli culturali di famiglie, estremamente

variabili nel tempo e nello spazio.

Una prima “relativizzazione” del concetto di famiglia rinvia all’opposizione

famiglia estesa – famiglia nucleare. In Occidente quando si parla di famiglia si pensa

immediatamente alla famiglia nucleare composta da due genitori di sesso opposto e dalla

loro prole. Se possiamo ammettere che questa famiglia nucleare rimane il caso più

diffuso nell’Occidente attuale, essa non costituisce invece la forma predominante se

prendiamo in considerazione una dimensione storica e geografica più vasta. In Europa la

famiglia nucleare si diffonde infatti piuttosto tardi, soprattutto in concomitanza con i

fenomeni di urbanizzazione che hanno accompagnato le rivoluzione industriale del

XVIII secolo, e fuori dal primo mondo essa è ancora oggi abbastanza rara. Comuni

invece sono diverse forme di estensione del gruppo domestico in senso orizzontale

(fratelli o sorelle che vivono insieme ai loro coniugi e alla prole) o verticale (matrimoni

patrilocali o matrilocali). Vi lascio immaginare le conseguenze psicologiche di una

situazione familiare dove i bambini fin dalla più tenera infanzia abbiano costantemente a

2

disposizione una molteplicità di figure di riferimento (nutrici, zie, zii, cugini, fratelli,

sorelle, vicini, nonni, prozii, ecc.) i quali scardinano la chiusura della relazione parentale a

favore di una molteplicità di modelli affettivi e identitari. In questa molteplicità, che

spesso è dato di vedere ad esempio nelle famiglie africane, i bambini sembrano in un

certo senso più liberi di scegliersi i propri riferimenti e i propri modelli, in un processo

che potremmo definire “auto-poietico”.

La questione delle relazioni familiari si complica poi ulteriormente se teniamo

conto delle diverse modalità di calcolo della discendenza e sugli effetti che queste scelte

culturali producono sulle relazioni tra le generazioni. Malinowski aveva già chiaramente

mostrato nel famoso volume del 1927 che la presunta universalità del complesso di

Edipo era messa in dubbio dalla diffusione di sistemi di discendenza matrilineari

all’interno dei quali l’autorità maschile non è rappresentata dal padre bensì dallo zio

materno, con tutte le conseguenze psicologiche che questo fatto può comportare. Più in

generale, molte culture incoraggiano una molteplicità di “care-givers”, spesso favorendo

addirittura l’adozione di bambini da parte di zii o altri parenti. E’ ciò che accade ad

esempio nell’isoletta polinesiana di Tikopia, studiata da Raymond Firth. Qui gli indigeni

affermano che “E’ male per un figlio aderire soltanto ai suoi genitori” ed è male che la

famiglia si isoli troppo rispetto al resto della società (cit. in Remotti 2007: 49). E’ positivo

invece spezzare quei legami che rischiano di diventare esclusivi, assorbenti e in qualche

modo anti-sociali. Il bambino deve essere socialmente svezzato al di fuori della famiglia

nucleare, in un contesto di cura più ampio e diversificato, anche semplicemente per

minimizzare i rischi di eventuali relazioni patogeniche.

Esistono dunque molti tipi di famiglia, dalle famiglie monoparentali o matrifocali,

sempre più diffuse in ogni parte del mondo, alle famiglie estese in senso orizzontale o

verticale, a matrimoni tra persone delle stesso sesso (diversi i casi classici, come il berdache

degli indiani delle pianure o il matrimonio tra donne dei Nuer) che prevedono anche

meccanismi che consentono la riproduzione e l’allevamento dei bambini, oppure

matrimoni tra persone con marcate differenze di età (ad es. donne adulte che sposano

lattanti), senza alcuna implicazione sessuale ma con importanti ricadute sociali e

patrimoniali. Ovviamente è importante in questo complesso e bizzarro scenario tener

conto del fatto che in molte delle società cui si è fatto cenno il matrimonio e la famiglia

sono istituzioni fondamentalmente sociali, che poco hanno a che vedere con l’esercizio

3

della sessualità. Tale sfera solo raramente è considerata di pertinenza della materia che

regola la vita matrimoniale e familiare.

2. Comunità

La dimensione della famiglia, fondamentale pur nelle sue differenze nella maggior

parte delle società, si inquadra nella dimensione dei più ampi rapporti sociali definiti da

ambiti economici, occupazionali, politici, di genere, di età, ecc., che nel loro insieme

vanno a comporre la struttura sociale. A questo livello, le scienze sociali hanno

individuato in generale due dimensioni diverse e complementari all’interno delle quali le

relazioni sociali extrafamiliari si dispiegano: la dimensione della comunità e quella della

società più vasta.

In particolare, il concetto di comunità ha avuto grande successo nelle scienze

umane, soprattutto in sociologia e in antropologia. Esso sembra rispondere all’esigenza

di definire e analizzare l’evoluzione dei gruppi sociali, che si muoverebbero dalla

dimensione ristretta della piccola comunità a quella della società più vasta. Il sociologo

tedesco Ferdinand Tönnies introduce a fine ottocento la dicotomia gemeinshaft (comunità)

e gesellshaft (società) per marcare appunto questo passaggio. Se la comunità era vista da

Tönnies come una dimensione sociale caratterizzata da rapporti faccia a faccia, relazioni

concrete vissute in un luogo fisico definito e abbastanza circoscritto (ad esempio un

villaggio), la società è invece una dimensione sociale complessa, fatta di relazioni molto

più ampie, anonime, impersonali, per lo più regolate da una struttura abbastanza rigida e

spesso gerarchica, conflittuale e competitiva. Tönnies inseriva le due dimensioni della

comunità e della società in una prospettiva evolutiva: man mano che i gruppi si

ingrandiscono e si sviluppano, essi abbandonano la vita di comunità per costruire

relazioni sociali sempre più complesse e spersonalizzate.

Nel corso del Novecento l’evoluzionismo culturale, all’interno del quale possiamo

situare questa teoria di Tönnies, verrà abbandonato lasciando il posto a un succedersi di

diverse teorie che rifiutano la prospettiva evolutiva. L’opposizione comunità/società

riemerge, in una prospettiva non più evoluzionistica ma piuttosto strutturalfunzionalistica, presso un autore che diverrà famoso per i suoi studi sul rituale: Victor

Turner. In un famoso volume dedicato appunto al processo rituale (1969), Turner

introduce il concetto di “communitas”, che mutua dai lavori del filosofo ebreo Martin

Buber. Per Turner “communitas” da un lato e società, o meglio struttura sociale,

4

dall’altra non sono due momenti di un’evoluzione storica del gruppo sociale, bensì due

dimensioni essenziali e compresenti in ogni società, strettamente collegate tra loro da un

rapporto di reciproca dipendenza dialettica.

Per Turner, infatti, ogni società si fonda su di una struttura di relazioni complesse,

gerarchiche e spesso competitive, all’interno della quale l’individuo è incardinato e in un

certo senso anche incastrato da forze coercitive; per quanto si possano prevedere talune

forme di mobilità e di creatività, a ciascuno viene in generale assegnato nella società un

ruolo preciso, determinato dal suo status, genere, età, ecc. Tuttavia, Turner mette in luce

come ogni struttura sociale, per poter sopravvivere e riprodursi nel tempo, deve potersi

rigenerare all’interno di un processo dinamico, descritto come una dialettica tra la

struttura e l’antistruttura. In altre parole, nessuna società può permettersi di vivere

costantemente in una dimensione strutturale. E’ sempre necessario prevedere momenti

antristrutturali che consentano alla struttura di rigenerarsi e di mutare e agli individui di

percepire i confini della struttura e il loro ruolo in essa. La ‘communitas’ rappresenta

precisamente questa dimensione anti-strutturale. Buber definisce la comunità: “Il non

essere più fianco a fianco (e si potrebbe aggiungere sopra e sotto) di una moltitudine di

persone, ma l’essere l’uno con l’altro. E questa moltitudine, pur muovendosi verso un

obiettivo, tuttavia sperimenta dappertutto un volgersi a, un dinamico star di fronte degli

altri, un fluire dall’Io al Tu” (Buber, 1961: 51, cit. in Turner 2001: 143). La comunità in

questo caso è la dimensione in cui si sviluppano rapporti di parità, fratellanza,

condivisione profonda e anche emotiva di esperienze sociali fondamentalmente antistrutturali. Come possiamo notare, la comunità in questa concezione si pone in un certo

senso agli antipodi della famiglia, la quale costituisce invece la cellula base della struttura

sociale.

Le comunità di cui ci occupiamo in questo convegno sono naturalmente qualcosa

di molto più specifico, trattandosi di comunità terapeutiche. Tuttavia mi pare si possa

cogliere in esse alcuni aspetti delle teorie cui ho fatto cenno: 1) le comunità terapeutiche

sono infatti ambiti sociali profondamente caratterizzati da rapporti in praesentia, vissuti,

concreti e dunque carichi di contenuti emotivi; 2) esse si contrappongono in certa misura

alla società più vasta dove vigono invece relazioni impersonali, strutturali e gerarchiche;

3) esse vengono proposte come alternativa almeno temporanea alla struttura familiare,

consentendo al paziente di fare esperienza di relazioni che sfuggono alla dimensione

5

strutturale e si dipanano invece in un’atmosfera maggiormente spontanea e antistrutturale.

Se la società più vasta mette l’accento dunque sulla struttura e sulle sue esigenze di

gerarchia e competitività, la comunità (anche quella terapeutica) valorizza invece una

condivisione di esperienze e di valori che, più che dividere le persone ponendole su piani

diversi, tenta di affratellarle e unirle. Ben inteso, le due dimensioni della società e della

comunità risultano entrambe necessarie e complementari e non si pongono mai in

alternativa l’una con l’altra. Ciascun individuo dovrebbe poter fare alternativamente

esperienza della dimensione strutturale e di quella comunitaria, che normalmente si

esprime nei momenti rituali. Le comunità terapeutiche, per quel poco che ho potuto

vedere, ripropongono la dimensioni delle relazioni vissute e concrete in alternativa

(almeno momentanea) alla più vasta struttura sociale. In questa dimensione, coloro che

per ragioni in questo caso patologiche devono essere momentaneamente allontanati dalla

società, hanno la possibilità qui di rigenerare la loro esperienza relazionale attraverso

rapporti di “fratellanza”. La dimensione antigerarchica e antistrutturale (nei limiti delle

possibilità di funzionamento di una struttura di tipo sanitario) mi pare siano valorizzate,

almeno nella comunità che ho potuto visitare. Questa dimensione dovrebbe, almeno in

linea teorica, favorire la ricostruzione di relazioni sociali strutturali.

3. Terapia

Società e culture hanno inventato diversi tipi di famiglia, predisposti a riprodurre la

struttura sociale attraverso l’esercizio del controllo della riproduzione biologica, per poi

forgiare la prole secondo uno specifico modello. In questo processo si costruiscono

letteralmente gli individui i quali vengono fin da subito proiettati, attraverso le relazioni

familiari, verso il modello sociale in vigore. La famiglia e le sue relazioni, che si tratti di

nucleare, estesa, monoparentale o altro, prepara l’individuo a una certa struttura sociale e

ai ruoli che vi dovrà ricoprire. Ovunque, tuttavia, questo complesso e delicato

meccanismo può entrare in crisi, dando luogo a patologie specifiche. Se la malattia

mentale si produce essenzialmente all’interno delle relazioni familiari, tale patologia non

può che essere strettamente dipendente nelle sue manifestazioni e nelle sue concezioni

dalla specifica forma di famiglia che la società si è data. Detto altrimenti, se la famiglia è

un costrutto socio-culturale lo sono anche le sue patologie.

6

Una delle domande che possiamo porci a questo punto riguarda le patologie

specifiche della società occidentale e del suo particolare tipo di famiglia: la sindrome

bordeline può essere considerata il prodotto specifico della famiglia nucleare, una forma

sociale inventata nelle città europee nei secoli XVIII e XIX, e delle sue disfunzioni? La

chiusura (che in taluni casi sembra la ricerca di una sorta di autosufficienza) della

relazione madre-figlio, che si attua talvolta all’interno di questo modello familiare, può

essere considerata un fatto antisociale e dunque potenzialmente pericoloso, nel

momento in cui la madre è portatrice a sua volta di traumi precedenti? Infine, la

relazione psico-terapeutica classica che si esplica nel rapporto a due paziente/terapeuta,

nel chiuso di una stanza, soggetta alle limitazioni temporali che vengono di consueto

imposte, non riproduce a sua volta tale chiusura e tale dipendenza?

L’ipotesi che sto tentando di formulare vorrebbe proporre una relazione stretta tra

modello di famiglia, patologia psichiatrica e risposta diagnostico-terapeutica. Questi tre

aspetti sono a mio parere strettamente connessi all’interno del medesimo orizzonte

culturale che li ha originati. La controprova potrebbe consistere nel prendere in

considerazione un contesto che presenti un diverso modello di famiglia e di conseguenza

patologie relazionali descritte, classificate e trattate secondo altri schemi interpretativi.

Tenterò dunque di presentarvi brevemente il caso del sistema terapeutico-religioso

utilizzato nell’Africa dei Grandi Laghi, che ho potuto studiare nel corso delle mie

ricerche sul campo.

4. Il sistema religioso-terapeutico dell’Africa dei Grandi Laghi

La regione dei Grandi Laghi africani, pur suddivisa in cinque stati nazionali e in

una ventina di società diverse (che parlano lingue differenti e presentano svariate forme

di organizzazione politica), presenta una notevole uniformità culturale, rilevabile in

particolare a livello della tradizione terapeutico-religiosa. In tutte le società interlacustri

viene infatti praticato un culto di possessione, denominato kubandwa nelle lingue locali,

all’interno del quale dei medium, posseduti da spiriti di eroi e sovrani che si ritiene

avessero un tempo vissuto nell’area, esercitano funzioni divinatorie e terapeutiche.

Accanto a queste figure maggiori, sono presenti altri specialisti magico-religiosi:

guaritori-indovini che apprendono tecniche magico-divinatorie da colleghi anziani (senza

tuttavia possedere il carisma che i medium ottengono in virtù della possessione spiritica),

erboristi specializzati nell’impiego della farmacopea, e infine stregoni che utilizzano la

7

magia nera a scopi malefici. Tali categorie di specialisti, soprattutto al giorno d’oggi

tendono a sovrapporsi le une all’interno di un’offerta terapeutica piuttosto flessibile.

Inoltre, accanto a queste figure tradizionali troviamo attualmente numerose figure di

guaritori religiosi, soprattutto pentecostali o musulmani, oltre che rappresentanti della

medicina e anche della psichiatria occidentale. L’offerta terapeutica è dunque vasta e

articolata; essa si fonda sulla compresenza di sistemi religiosi e terapeutici differenti.

Mi concentrerò sul sistema tradizionale, in quanto è quello che si discosta

maggiormente dal sistema europeo. Innanzitutto descriverò brevemente (e fin troppo

schematicamente) il modello di famiglia presente nei Grandi Laghi. Qui siamo in

presenza di una struttura di discendenza patrilineare, che dunque calcola i parenti solo

per via maschile (la madre e le relazioni uterine non danno luogo, almeno in linea

teorica, a rapporti di parentela). Il matrimonio è poliginico e virilocale, dunque un uomo

può sposare diverse donne, le quali vanno a vivere nel villaggio e sulla terra del clan del

marito, ciascuna dando luogo a una sua cellula matrifocale basata in una casa (un

“focolare”) dove la donna vive lavorando la sua porzione di campo con i suoi figli. Il

marito circola tra le mogli visitandole a turno. Il modello si è ovviamente modificato a

partire dall’evangelizzazione (circa il 65% della popolazione oggi è cristiana), e tuttavia

nonostante l’avversione dei missionari e del clero nei confronti della poliginia, essa è

ancora presente soprattutto nei contesti rurali, dove assolve anche a una funzione

economica.

La famiglia dei Grandi Laghi non è però descritta correttamente, almeno in termini

“emici”, se non si dà risalto alla presenza in essa dei defunti. La famiglia è infatti

concepita come un gruppo di discendenza di cui fanno parte con egual diritto i vivi e i

defunti. La morte comporta infatti la trasformazione di una persona in uno spirito, che

continua - in forme e gradi diversi a seconda del tempo intercorso dal momento della

morte - a vivere all’interno del nucleo domestico, dove per altro è stato sepolto. I defunti

sono vividamente percepiti come parte del gruppo domestico, protagonisti di offerte e

rituali miranti a pacificarli, poiché la loro presenza è sentita per lo più come minacciosa e

pericolosa. La famiglia è dunque estesa soprattutto nella dimensione verticale delle

generazioni che si susseguono, nonostante la morte.

Quali patologie mentali possono affliggere individui che crescono all’interno di

queste famiglie? La visione locale ci parla di una costellazione di disturbi ben codificata e

ricorrente nelle storie dei pazienti, che viene ricondotta a due ordini di spiegazioni-

8

classificazioni: la causa prima e principale dei disturbi mentali rimanda alla possessione

da parte degli spiriti. Si può trattare degli spiriti dei defunti della famiglia, gli antenati, che

vengono a vessare e infastidire un discendente che ha mancato nei loro confronti,

dimenticando le offerte e i rituali che dovrebbero tener viva la memoria del morto,

oppure di spiriti super-clanici divinizzati, la cui possessione prelude all’iniziazione al

rango di medium. Come si può vedere, la patologia è considerata anche il primo passo

nel percorso che conduce una persona a divenire medium e guaritore. Solo colui o colei

che ha fatto esperienza personale della malattia potrà infatti trasformarsi in mediatore e

terapeuta.

La seconda causa di disturbo rinvia invece alla stregoneria, cioè alla volontà di

qualcuno di danneggiare il paziente utilizzando tecniche e sostanze streganti, per cause

che vanno dall’invidia al rancore, e più in generale all’espressione del conflitto sociale.

Queste due condizioni (possessione e stregoneria) danno luogo a una costellazione di

disturbi mentali e sociali che rientrerebbero, in Occidente, in una diagnosi di tipo

psichiatrico. Si tratta tipicamente di una serie di sintomi che implicano una difficoltà a

mantenere le relazioni familiari all’interno del gruppo domestico. I pazienti descrivono

una storia clinica spesso abbastanza stereotipata, fatta di delirio, allucinazioni, incapacità

di comunicare, rifiuto a condividere il cibo nella dimensione familiare, successivo

abbandono del nucleo domestico, vagabondaggio nella foresta, sintomi che in generale

rinviano a un’interruzione delle relazioni familiari, non più sostenibili per il paziente.

Come si svolge la terapia? Il paziente viene normalmente portato dal medium

dopo un periodo prolungato di manifestazione dei sintomi. La famiglia estesa

accompagna il paziente (il coniuge se c’è, i genitori, spesso i nonni, a volte i vicini di

casa). Il medium procede a una consultazione collettiva, in cui di fronte a tutti i parenti

riuniti effettua una delle forme di divinazione in suo possesso, proponendo

un’interpretazione della malattia. Le cause vengono per lo più rinviate a una rottura nelle

relazioni con i parenti defunti. La cura consiste allora nell’effettuare per un certo periodo

una serie di rituali mirati ai defunti, fatti di offerte e gesti significativi, che risvegliano nel

paziente e nei suoi familiari il senso di appartenenza al gruppo esteso rigenerando le

relazioni familiari. Nel caso di disturbi gravi, che la famiglia non riesce a gestire al suo

interno, il paziente viene “internato” nella clinica del medium (che possiede sempre la

possibilità di ospitare il paziente e alcuni suoi parenti per un periodo anche prolungato)

insieme ad alcuni parenti stretti. In questo modo il medium accompagna i rituali familiari

9

riorganizzando le relazioni. In alcuni casi la patologia può essere curata soltanto tramite

un’iniziazione al rango di guaritore. Dopo tale iniziazione il paziente ottiene un nuovo

ruolo che lo porterà a vivere al di fuori della famiglia, il suo status viene modificato e

innalzato così ad una dimensione pubblica.

In questo sistema, la “pazzia” viene interpretata fondamentalmente come una

presenza spirituale aliena dentro al Sé: si tratta di spiriti ancestrali che vengono a

infastidire la persona che ha mancato nei loro confronti dimenticandosi di loro, oppure

di spiriti superclanici che per così dire estraggono la persona dal suo ambiente familiare

per farne un guaritore e un indovino. Nel primo caso è evidente come il sistema della

famiglia estesa produce le sue patologie nel momento in cui i vincoli ancestrali vengono

trascurati. La terapia consiste allora nel riorganizzare tali relazioni ricostruendo

l’immagine dei defunti. Nel secondo caso invece la società prevede la possibilità di una

vera e propria uscita dalla famiglia per quegli individui che non riescono ad integrarvisi.

In questo caso, invece di insistere sulla ricostituzione dei legami, si apre una strada

completamente diversa, quella della loro rescissione in vista dell’acquisizione di un

nuovo status, lo status del medium-guaritore. Questi individui hanno in un certo senso

abbandonato la loro famiglia dapprima durante la fase della malattia iniziatica, che

significativamente li portava fuori dall’ambiente domestico a vagabondare in solitudine

nella foresta, e successivamente, attraverso il rito iniziatico a entrare in una nuova

dimensione, quella del gruppo dei medium che si occupa non più del benessere della

propria famiglia ma di chiunque anche fuori dal clan richieda i suoi servigi.

La pazzia è dunque “creata” per così dire dagli spiriti, dagli spiriti familiari nel

primo caso, da quelli nazionali nel secondo. Essa non è mai concepita come un disturbo

organico, “naturale”, anche se organiche eventualmente possono essere le sue

manifestazioni. Anzi, persino patologie che chiaramente nel sistema medico occidentale

presenterebbero un’eziologia batterica o virale (addirittura l’AIDS), vengono il più delle

volte ricondotte a cause spirituali o alla stregoneria. Si tratta dunque di un sistema

medico che pone al centro la dimensione spirituale, la quale a sua volta rinvia alla

centralità delle relazioni familiari della famiglia estesa dei vivi e dei defunti e ai rischi

delle loro interruzioni. Nonostante tale centralità, tuttavia, non tutti sono costretti a

vivere all’interno di tali relazioni. Alcuni individui manifestano spesso fin dall’infanzia

una sintomatologia grave che viene ricondotta alla possessione degli spiriti non familiari.

A queste persone viene offerto un percorso alternativo: uscire definitivamente dalla

10

famiglia e entrare nella “comunità” dei medium, intraprendendo un percorso terapeutico

e iniziatico che in generale trasforma i sintomi in manifestazioni della positiva presenza

degli spiriti. Nella comunità dei medium non c’è famiglia e non c’è gerarchia. Ciascun

medium vive occupandosi dei suoi pazienti, in una dimensione considerata parallela a

quella della società normale e delle sue regole.

Per quel che ho potuto vedere, questi percorsi terapeutici hanno in generale

successo. Gli unici casi non trattabili che ho potuto osservare riguardavano persone che

la famiglia non aveva, per diversi motivi, voluto far iniziare al culto. In questo caso i

sintomi della malattia iniziatica, che normalmente si trasformano attraverso il rito di

iniziazione in tecniche divinatorie e terapeutiche, restavano allo stadio patologico,

cronicizzando per così dire il malato in una condizione di asocialità definitiva.

5. Conclusioni

Il sistema terapeutico dei Grandi Laghi è coerente con il modello famigliare che

queste società si sono date: esso insiste soprattutto su di una famiglia trans-generazionale

che comprende i vivi e i defunti, una struttura all’interno della quale ego si sente erede di

una lunga lista di parenti patrilineari la cui memoria risulta indispensabile nella

costruzione della propria identità. La pazzia nasce dal trascurare la memoria dei defunti;

la terapia interviene allora a ricostituire i legami rotti, un’operazione svolta

collettivamente dai parenti in vita, dal momento che la relazione con i defunti viene

coltivata collettivamente. Tuttavia, per quanto il sistema ponga al centro la famiglia

estesa in senso verticale, è previsto che alcuni individui possano fuoriuscire

completamente da questa rete. La pazzia severa che colpisce i futuri medium viene letta

come la manifestazione di una rottura insanabile con i parenti e il clan. In questo caso

un’alternativa alla famiglia viene offerta ai pazienti: entrare nella comunità dei medium,

una dimensione caratterizzata da forti elementi di anti-struttura. I medium sono infatti

persone in qualche modo marginali e trasgressive, esse vivono accanto alla struttura

sociale ma non vi partecipano completamente, a loro è consentito rovesciare e

trasgredire alcune regole fondamentali, tra loro non c’è gerarchia n’è organizzazione

sociale.

Le società dei Grandi Laghi hanno dunque immaginato due percorsi patologici e

terapeutici differenti per chi non si adatta “naturalmente” alla struttura familiare e

sociale: un primo percorso per coloro che, avendo manifestato disturbi a livello delle

11

relazioni familiari, possono essere risocializzati all’interno del nucleo domestico,

attraverso un consolidamento per così dire “artificiale” dei vincoli ancestrali; un secondo

percorso per coloro che invece devono rompere completamente con la famiglia e con la

società per entrare a vivere in una dimensione comunitaria e anti-strutturale, all’interno

della quale assumeranno il ruolo di mediatori e guaritori. Una scelta radicale, che

permette di recuperare individui altrimenti del tutto inutilizzabili nella società normale,

che vengono innalzati a uno status per molti versi superiore anche ai ruoli dell’autorità

politica, ma che rimane sempre parallelo e almeno in parte estraneo alla vita sociale.

Riferimenti bibliografici

Buber Martin, 1958, Il principio dialogico, Milano, Comunità.

Kernberg Otto, 1978, Sindromi marginali e narcisismo patologico, Torino, Bollati

Boringhieri (ed. orig. 1975, Borderline Condition and Pathological Narcissism, New York, Jason

Aronson).

Malinowski Bronislav, 2000, Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, Torino, Bollati

Boringhieri (ed. orig. 1927, Sex and Repression in Savage Society, Kegan Paul and Company,

London).

Obbo Christine, 1996, “Healing. Cultural Fundamentalism and Syncretism in

Buganda”, Africa (London), n. 66 (2), pp. 183-201.

Pennacini Cecilia, 1998, Kubandwa. La possessione spiritica nell’Africa dei Grandi Laghi,

Torino, Il Segnalibro.

Teuton Joanna, 2007, Bentall Richard, Dowrick Chris, “Conceptualizing Psycosis

in Uganda: The Perspective of Indigenous and Religious Healers”, Transcultural Psychiatry,

March 2007, pp. 79-113.

Remotti Francesco, 2005, “Comunità e società”, Terapia di Comunità. Rivista

Bimestrale di psicologia, Anno 5, n. 30, dice. 2005, www.terapiadicomunita.org

Turner Victor, 2001, Il processo rituale, Brescia, Morcelliana (ed. orig. 1969, The Ritual

Process. Structure and Anti-Structure, The Lewis Morgan Lecture 1966, New York, Aldine de

Gruyter).

Viazzo Pier Paolo e Remotti Francesco, 2007, “La famiglia: uno sguardo

antropologico” in Personal Manager. L’economia della vita quotidiana. Vol. 4, La Famiglia,

Università Bocconi Editore, pp. 2-65.

12