ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA FUTURITÀ DEI BENI

(Di Lorenzo Balestra)

Nozione di bene.

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Così recita l’art. 810

del codice civile che, come pare evidente, indica la cosa quale genere ed il bene

quale specie. Il bene quindi è una cosa che ha la particolare attitudine a formare

oggetto di diritti. Questa la nozione generale di bene in senso giuridico.

Al di là di una definizione apparentemente piana si celano, però, alcune

problematiche interpretative.

Il c.c. parla di “cosa” in numerose norme: l’art. 495 in materia di

beneficio di inventario (Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti

insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa

determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato); l’art. 535

in materia di petizione dell’eredità (Il possessore in buona fede, che ha alienato

pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il

prezzo o il corrispettivo ricevuto); l’art. 562 in tema di azione di riduzione (Se

la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o

se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente,

e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si

può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano

impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti

contro il donatario insolvente); l’art. 1001 in materia di usufrutto

(L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al

termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995. Nel godimento

della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia) solo per

elencarne alcuni ma gli esempi sono centinaia.

Il termine “bene” si trova anch’esso in quantità copiosa nel nostro codice

civile: l’art. 219 in materia di regime di separazione beni fra coniugi (Il coniuge

può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un

bene); l’art. 700 in materia di esecutore testamentario (Se sono nominati più

esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore

abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la

conservazione di un bene o di un diritto ereditario); l’art. 1155 in materia di

possesso (Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene

mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita

alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore) ed anche qui gli esempi

possono continuare.

Analogo utilizzo dei due termini si trova, poi, anche nella legislazione

speciale.

Appare, quindi, ad una prima lettura, che il termine “bene” ed il termine

“cosa” siano utilizzati quasi come sinonimi, e pure questo è stato affermato.

Ad una attenta lettura sembra che il nostro legislatore abbia voluto

utilizzare il termine “cosa” in una chiave descrittiva, mentre abbia voluto

utilizzare il termine “bene” in chiave tecnica ed identificativa di ciò che può

formare effettivamente oggetto di diritti.

Continua: la posizione della dottrina.

E’ utile quindi, effettuare una sommaria panoramica delle opinioni

dottrinali che si sono evolute nel tempo:

Per l’ordinamento non vi è, quindi, coincidenza fra “bene” e “cosa”. Per il c.c., quindi,

possono esistere cose che non hanno la caratteristica di bene in quanto non possono formare

oggetto di diritti.

Il legislatore non ci aiuta di più ed a ben vedere tale affermazione così perentoria non fa altro

che evidenziare che sono beni in senso giuridico le cose che possono considerarsi beni. Ma

cosa è il bene in senso giuridico il c.c. non lo dice lasciando, quindi, all’interprete la difficile

soluzione del problema

(Barcellona M. 1987, 615 ss.).

Le posizioni dottrinarie si sono sempre affannate nella definizione di

“bene” e “cosa”:

Può ben immaginarsi l’imbarazzo e le difficoltà nelle quali dottrina e giurisprudenza si

sono dovute muovere.

Secondo una prima opinione il legislatore con tale norma ha voluto intendere la categoria dei

beni giuridici come una categoria aperta e non chiusa in valutazioni normative nominate.

Sarà compito dell’interprete, allora, definire e qualificare come bene in senso giuridico quello

che, in accordo all’intero ordinamento, nelle situazioni peculiari, può formare oggetto di

diritti

(Pugliatti 1959, 164 ss.).

A tale concezione (cui sostanzialmente aderisce il Messinetti - 1970, 106

ss. -) se ne sono contrapposte poi altre:

A tale concezione sembra contrapporsene una di stampo più oggettivistico che

qualifica beni tutto ciò che rientra nel campo della regolamentazione giuridica. In tal modo,

l’interprete non deve vagliare volta per volta se quella determinata entità, pur presente in

qualche norma di legge, possa e debba essere considerata bene in senso giuridico. Se il

legislatore la ha compresa essa è senza dubbio un bene in senso giuridico

(Costantino 1982, 13).

Il bene futuro come oggetto del contratto.

L’art. 1348 c.c. reca nella rubrica: “cosa futura”. Afferma che oggetto del

contratto possa essere una cosa (rectius: un bene) futura.

L’art. 1346 c.c., nel definire l’oggetto del contratto afferma che questo deve

essere, oltre che lecito, determinato o determinabile, anche possibile. Da tale

concetto di possibilità dell’oggetto del contratto, si ricava lo spazio che il

legislatore dà al c.d. bene futuro. La possibilità, per il legislatore, riguarda,

quindi, anche un qualcosa di non ancora esistente ma ugualmente deducibile in

contratto in vista della sua futura esistenza.

In questa ottica il bene futuro può formare oggetto di diritti: ha il

carattere della possibilità e della esistenza, non attuale, ma futura. Il bene futuro

ha, inoltre, anche le caratteristiche della determinatezza o determinabilità e

della liceità.

Il codice civile, quindi, considera la nozione di bene (nonché la nozione

di oggetto del contratto), sia in senso presente che in senso futuro. La non

attuale esistenza del bene, quindi, non è sinonimo di impossibilità. Il bene

futuro è un bene che, pur non esistendo attualmente, ha la possibilità di venire

ad esistenza ed in tale ottica ha la possibilità di formare oggetto del contratto.

L'art. 1348 c.c., non a caso, viene collocato nel libro IV, Titolo II,

relativo ai contratti in generale. La sua portata generale lo rende riferibile,

quindi, a tutti i contratti (e atti unilaterali ai sensi dell'art. 1324 c.c.), sia a quelli

tipici che a quelli atipici, per mezzo del richiamo di cui all'art. 1323 c.c.

Continua: portata del concetto di “futurità”.

Il concetto di futurità, pertanto, deve intendersi in senso ampio:

Si deve avvertire, poi, che lo stesso concetto di futurità della cosa va inteso in modo

relativo e secondo un doppio profilo. Innanzitutto si deve tenere conto della qualificazione

che di tale connotato cronologico offre il diritto per i suoi fini caratteristici. Per cui future

debbono reputarsi, oltre che le cose (e i relativi diritti) inesistenti in natura, anche e per lo più

quelle già esistenti, ma che non costituiscono beni giuridici autonomi (gli alberi non tagliati, i

frutti non separati di cui all'art. 1472 c.c., i prodotti della miniera, ecc.). Mentre si intende

agevolmente che le cose in questione non sono soltanto quelle destinate a prodursi in natura,

perché anzi e di nuovo le ipotesi di maggior rilievo sono quelle in cui esse costituiscono il

risultato di un'attività lavorativa di un terzo o addirittura della controparte (o comunque da

svolgersi a sua cura). E piuttosto debbono restarne escluse le cose generiche, perché tale

connotato assorbe e rende irrilevante il diverso dato del differimento dell'esistenza (della

cosa) nel tempo. Come anche conviene mettere da parte, riconducendosi ad una diversa

prospettiva, le cose altrui che non possono considerarsi inesistenti, come beni giuridici di

specie, ma piuttosto non si rinvengono (all'epoca del contratto) nel patrimonio di chi ne

dispone (art. ex art. 1478). Si deve tenere distinta infine la futurità dall'attuale impossibilità e

successiva possibilità: alla stregua dell'art. 1347 già considerato (e al cui commento si fa

rinvio).

In un'altra direzione, già adombrata, la futurità va riferita invece al contesto del contratto;

nel qual caso rimane pur sempre da stabilire se gli stipulanti hanno intesso disporre di una

cosa attuale, che risulta invece inesistente, ed allora il contratto non è valido; oppure, ed è

l'ipotesi di specie, di una cosa futura se e quando verrà ad esistenza. Qualora, poi, si contratti

su di una cosa di cui non si sa se attualmente esiste (e cioè di una cosa già venuta ad

esistenza, ma di cui si ignorano le successive sorti), occorre valutare se le parti non abbiano

inteso concludere un contratto aleatorio. Ed infine un contratto in ogni caso aleatorio si ha

nell'ipotesi in cui si dispone solo della speranza di una cosa (argomento ex art. 1472)

(Scognamiglio 1972, 366-367).

Della necessità di dare una connotazione ampia al concetto di cosa futura

è d’accordo pressoché tutta la dottrina moderna:

Il codice civile, pertanto, come regola generale del contratto, ammette nell'art. 1348

c.c., la deducibilità della prestazione di cose future, salvo i particolari divieti imposti dalla

legge; mentre in altri luoghi della parte speciale regola singole ipotesi di contratti su cose

future (cfr. gli artt. 1029, 1472, 1938, 2823 c.c.). Sicché si presenta il problema di coordinare

disciplina di parte generale e disciplina di parte speciale, a maggior ragione per il fatto che

l'ipotesi più significativa (art. 1472 c.c.) fa espressamente riferimento alla venuta ad esistenza

della cosa, sia per sancire la produzione dell'effetto traslativo, sia con riguardo alla natura

(commutativa o aleatoria) del contratto ai fini del riconoscimento della sua validità. (...) Nel

concetto di possibilità è infatti già logicamente ricompreso quello di futuribilità dell'oggetto.

(...) Si è rilevato in dottrina che la norma, sia nel titoletto che poi nel contesto, si riferisce alla

cosa e non già all'oggetto futuro, con il che si precisa che l'oggetto del contratto dev'essere

attuale, altrimenti ci si troverebbe, tutt'al più, di fronte al progetto o programma di un futuro

contratto, e quindi nella specie si prenderebbe in considerazione l'oggetto della situazione

giuridica effettuale regolata dal contratto, che si trova a costituire un elemento del

costituendo diritto. La futurità si determinerebbe in relazione al momento in cui il contratto si

realizza e come possibile alternativa alla preesistenza della cosa, e ciò con riguardo peraltro

unicamente alle prestazioni di dare o di trasferire una cosa e non già per le altre (tipicamente

quelle di fare e di non fare) che, per la loro stessa natura, appaiono già destinate a realizzarsi

in un tempo futuro.

Nella nozione di cosa futura, la dottrina tende comunque a far rientrare sia le cose future,

sia i diritti futuri, vale a dire (pur con la precisazione delle linee di distinzione tra diritto

futuro e diritto condizionato) il diritto derivante da una fattispecie in corso di formazione, o

per il quale la fattispecie costitutiva non si sia ancora formata.

Per altro verso si sottolinea che della norma gli interpreti hanno fornito un'integrazione che

procede in diverse direzioni: in un'interpretazione restrittiva, finisce per negare la possibilità

di rinunce a diritti futuri; in altre ipotesi, la categoria della cosa futura "serve di sfogo per le

ipotesi in cui l'oggetto manchi, ma possa venire in essere in tempo utile"; ogni altra ipotesi di

oggetto mancante verrebbe assorbita nella generale fattispecie dell'impossibilità

(impossibilità della vicenda voluta come tale, impossibilità, anche futura, della vicenda

voluta ora per allora), con la conseguenza di dar luogo a qualche eccessivo allargamento

della categoria dell'impossibilità

(Gabrielli E. 1999, 681 ss.).

Il bene futuro in relazione al tipo contrattuale.

Inquadrata la nozione di cosa futura (e di bene futuro), occupiamoci, ora,

dell'ambito applicativo relativamente a tale specie di beni.

Ci si chiede, infatti, se la prestazione di cose future possa formare oggetto di

tutti i tipi contrattuali (comprendendovi non solo i contratti tipici ma anche

quelli atipici) oppure necessiti di una delimitazione. Il problema che agita

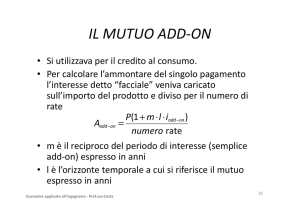

maggiormente dottrina e giurisprudenza riguarda i contratti reali, cioè quei

contratti nei quali la traditio della cosa riveste un’importanza fondamentale

nella conclusione del contratto stesso (ad es. il mutuo, il pegno, ecc.), nonché

l’ammissibilità di una prestazione di cosa futura non solo in contratti obbligatori

ma anche in contratti ad efficacia reale, nei quali il diritto si trasferisce per

effetto del solo consenso legittimamente prestato.

La posizione della dottrina …

La naturale premessa all’identificazione dei tipi contrattuali interessati,

parte certamente dall’analisi dell’art. 1348 c.c.

Se la prestazione di cosa futura può essere dedotta in contratto, certamente i

tipi contrattuali previsti dal nostro legislatore possono contenere un siffatto

oggetto.

Ciò è fin troppo semplice da affermare. Bisogna, però, andare più in

profondità chiedendosi se effettivamente tutti i contratti tipici, ciò quelli i quali

sono stati previsti dal legislatore, abbiano la capacità di “sostenere” un oggetto

futuro.

Infatti la particolarità dell’oggetto futuro tende, per così dire, a scardinare

l’impalcatura dogmatica degli istituti, proiettando in un momento successivo la

venuta ad esistenza del bene e, in alcuni casi, dell’obbligazione.

Il nostro codice prevede, espressamente, la vendita di cosa futura, e la

costituzione di servitù per vantaggio futuro, quali contratti consensuali e reali

per mezzo dei quali il diritto si trasferisce per effetto del solo consenso (altre

fattispecie sono, poi, la fideiussione per un’obbligazione futura – art. 1398 c.c.

– e l’ipoteca su beni futuri – art. 2823 c.c. -).

Se si assume quale categoria, allora si potrà ben affermare che tutti i contratti

consensuali ad effetti reali, siano capaci di “sopportare” un oggetto futuro ed

allargando il discorso tutti quei contratti che prevedano il sorgere di

obbligazioni per il solo effetto del consenso prestato.

Così la permuta, la divisione, la transazione, i conferimenti in società, la

somministrazione, la locazione, l’appalto, l’agenzia, la rendita perpetua o

vitalizia, i preliminari di tali contratti, ecc…

Più difficile appare la costruzione con i contratti consensuali reali, i quali si

perfezionano per mezzo del consenso più la consegna del bene.

Si parla del muto, del comodato, del deposito, ecc…

Tutti questi contratti prevedono la materiale consegna del bene, ragion per

cui un oggetto futuro farebbe venir meno questo elemento perfezionativo

essenziale.

Il mutuo, che necessita della consegna della cosa fungibile, non potrebbe

concludersi fino a che la cosa non venisse ad esistenza, così il deposito, così il

comodato.

Tanto è vero questo, che alcuna dottrina ha anche negato, sulla base di simili

argomentazioni, la possibilità di effettuare una contrattazione preliminare di

contratto reale.

Infatti anche qui mancherebbe l’elemento perfezionativo che consiste nella

consegna del bene. Mancando questa non si perfeziona il contratto, mentre

avvenuta la consegna non si può certo essere in una fase preliminare in quanto

il contratto perfezionato è già quello “definitivo”.

La lettera della legge esplicitamente contempla la prestazione (di cose future), ma

l'espressione (prestazione) non va intesa, per quel che di già è emerso, in senso tecnico, e

dunque come se le cose future possano essere solo l'oggetto di contratti essenzialmente

obbligatori. Si deve ribadire al contrario che la fattispecie sembra destinata a realizzarsi

soprattutto, se non esclusivamente, a proposito dei contratti ad efficacia reale, i quali peraltro,

ove si riferiscono a cose non ancora esistenti, danno luogo dall'inizio soltanto agli effetti

obbligatori, con tale situazione compatibili; mentre gli effetti reali che il contratto tende pur

sempre a porre in essere, secondo la sua caratteristica funzione, si possono verificare solo se

e quando la cosa verrà a sua volta ad esistenza. Ma ci pare il caso di osservare subito che la

deduzione in contratto di cose future, seppure influisce in vario modo sugli effetti dei

contratti traslativi (ed in specie della vendita) e solleva problemi particolari per la loro

disciplina, non altera in modo sostanziale la configurazione di quei tipi contrattuali. Quel che

ben si spiega del resto, a voler considerare ancora che la legge prevede in generale, e con una

disposizione valida per ogni singolo tipo contrattuale (e del resto riprodotta nelle norme

relative ai tipi contrattuali di maggior rilievo), che i contraenti possano in tal modo disporre.

Altro discorso è beninteso che a questo punto si possano determinare ipotesi di

interferenza, che anche debbono essere lumeggiate, con diversi contratti tipici ed atipici. Di

fronte a cui il criterio distintivo in linea di massima (...) rimane quello già per altro verso

adombrato, di stabilire se l'autoregolamento contrattuale si volge senz'altro alla disposizione

di una cosa non ancora esistente, che può implicare altresì una connessa obbligazione di fare

del contraente vincolato, oppure si riferisce essenzialmente alla ripetizione successiva di

un'attività che culmina a sua volta nella consegna della cosa finita.

E' appena il caso di osservare infine che tanto più, ed ovviamente, la prestazione di cosa

futura può essere dedotta nei contratti ad efficacia tipicamente obbligatoria. Ai quali tuttavia

il codice non dedica alcuna norma specifica e che non costituiscono la materia di una

particolare elaborazione dottrinale, perché qui nessun problema particolare e di un certo

rilievo si solleva; e tutto si riduce a constatare che l'obbligazione di dare la cosa non è ancora

operante e potrà tuttavia divenire tale se la cosa verrà in essere entro il tempo debito, secondo

quella che risulta essere per l'appunto la volontà delle parti. (…) Ai fini di un breve bilancio

critico vanno esaminate per prime, e messe da parte, tutte quelle teorie (...) secondo le quali

nella fase della contrattazione su cose future non ancora esiste un contratto definitivo del tipo

divisato dalle parti (...), concezioni che ravvisano nella vendita di cosa futura una promessa

di vendita o una promessa anticipata e un contratto obbligatorio distinto da quello di

compravendita che sopravviene. (…) Incontrano tuttora un buon credito invece le teorie che

ravvisano nel negozio su cose future un'ipotesi di formazione successiva (del negozio)

oppure lo considerano sotto il profilo specifico del procedimento. Nella prima direzione si

discute (...) di consenso anticipato (...) nell'altro senso (...) della fattispecie a formazione

successiva (...) che si completa allora con la nascita della cosa. (…) Un altro indirizzo

dottrinale (...) spiega la natura del negozio su cosa futura, ricorrendo al meccanismo della

condizione sospensiva o più specificamente alla condicio juris

(Scognamiglio 1972, 367 ss.).

Diversamente afferma quella dottrina (e giurisprudenza), che svaluta la

traditio a semplice momento esecutivo del negozio:

Ci si chiede. inoltre, se la prestazione di cose future possa essere dedotta in tutti i tipi

contrattuali, ovvero necessiti di una più rigorosa delimitazione.

Alcuni autori, infatti, la escludono in relazione alle modalità di perfezionamento o alla

funzione del contratto (come avverrebbe. ad es.. nei contratti reali, o nei contratti nei quali la

funzione negoziale comporterebbe lo scambio tra un godimento duraturo della cosa e un

corrispettivo).

Il discorso, in realtà, subisce le conseguenze applicative della diversa ricostruzione

dogmatica del tipo, o della categoria contrattuale, dalla quale prende le mosse. Così, per

quanto riguarda, ad esempio. i contratti reali. potrà ben ammettersi (e non sarebbe incoerente)

un contratto reale di cosa futura (come, peraltro si ritiene avvenga per il pegno), se si aderisce

alla lettura che — svalutando nella configurazione del contratto reale il ruolo della traditio, in

ragione del maggior rilievo riconosciuto al precedente accordo configurativo, già pienamente

valido ed efficace — la colloca nella fase meramente esecutiva del programma negoziale.

L’espressione prestazione di cose future dovrebbe piuttosto essere considerata nella sua più

ampia accezione, e quindi con riguardo sia ai contratti obbligatori, sia a quelli ad efficacia

reale, nei quali la produzione del relativo e conseguente effetto troverà spiegazione e avverrà

secondo (la ricostruzione dogmatica e la connotazione del) la disciplina propria dei singoli

tipi.

Sul piano dell’efficacia (che rappresenta uno degli snodi più impegnativi della teoria dei

negozi su cosa futura) la disciplina applicabile alla mancata venuta ad esistenza della cosa

muta, nelle prospettive della dottrina, coerentemente al diverso atteggiarsi delle proposte

ricostruttive formulate; al pari di quanto avviene per la questione della trascrivibilità del

negozio su cosa futura.

Si procede, così, dall’idea che se non si versa in un caso di contratto aleatorio, e la cosa non

viene ad esistenza, ovvero non viene ad esistenza nel tempo previsto — per cui l’assetto di

interessi predisposto nell’atto di autonomia risulta irrealizzabile — il contratto sarebbe

inefficace. Tale qualificazione, per quanto implicitamente richiamata solo nell’ipotesi di cui

all’art. 1472 c.c., varrebbe “certamente, in via logica, per ogni caso di negozio avente ad

oggetto una cosa futura”; secondo altra linea costruttiva, invece, non potrebbe parlarsi di

inefficacia in senso tecnico, ed il rinvio operato all’art. 1472 c.c. andrebbe inteso “come

espressione traslata di una diversa vicenda”, e quindi nel senso che, non potendo il contratto

ulteriormente realizzare la sua funzione, “si caduca del tutto, ovvero, come anche si dice con

suggestiva espressione, diviene inutile”.

In una differente lettura, l’inutilità del negozio andrebbe considerata alla stregua di un

fenomeno di risoluzione di diritto.

Nella linea della risoluzione si colloca anche chi ritiene che, se la produzione del bene

diviene impossibile, il contratto si risolve per sopravvenuta impossibilità della prestazione,

con la conseguente necessità di accertare se la sopravvenuta impossibilità debba o no essere

imputata alla parte. la cui responsabilità comporterebbe l’obbligo al risarcimento del danno

per inadempimento, consistente nella violazione dell’interesse positivo all’esecuzione del

contratto

(Gabrielli E. 1999, 688 – 691).

… e della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è posta le medesime problematiche in relazione ai

contratti reali; in specie, sempre con riferimento al paradigma del mutuo, la

Suprema Corte si è sofferma ampiamente circa la sua natura, nella nota forma

utilizzata in ambito bancario dei cosiddetti contratti “condizionato” e successivo

“contratto definitivo di erogazione e quietanza” (anche in considerazione della

normativa in materia di mutuo fondiario), analizzandone le modalità attuative in

funzione della loro natura:

Non costituisce titolo esecutivo, né nei confronti del mutuatario, né verso il fideiussore di

costui, il contratto di finanziamento condizionato stipulato con atto pubblico notarile; tale

contratto, infatti, prevedendo la restituzione della somma promessa a mutuo solo dopo la

concreta erogazione del finanziamento stesso, non documenta l'esistenza di un diritto di

credito dotato del requisito della certezza.

(Cass. 18.01.1983, n.477, GC, 1983, I, 1493).

Vedi anche:

Il cosiddetto contratto condizionato di mutuo, stipulato ai sensi dell'art. 16 t. u. delle leggi sul

credito fondiario, approvato con r. d. 16 luglio 1905, n. 646, attiene ad una tipica operazione

di finanziamento a lungo termine, ed è anzi prescritto dalla legge come atto necessario

dell'operazione medesima, per assicurare all'istituto mutuante il conseguimento della prima

ipoteca; esso, pertanto, rientra nel trattamento tributario agevolato per le operazioni di credito

a medio e lungo termine previsto dagli art. 15 segg. d. p. r. 29 settembre 1973, n. 601 (ed in

precedenza dalla l. 27 luglio 1962, n. 1228), e con esso vi rientrano, in base al disposto della

legge, tutti gli atti relativi alla vicenda del rapporto posto in essere, e tutti gli atti e formalità

attinenti alla costituzione delle relative garanzie ed alle successive vicende di queste ultime,

ivi compreso, quindi, l'annotamento di cancellazione dell'ipoteca iscritta in base al contratto,

anche se avvenuta a seguito della risoluzione consensuale del contratto condizionato, senza

che il mutuatario abbia effettivamente usufruito de finanziamento concessogli, attenendo tale

circostanza soltanto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto senza incidere né

sull'oggetto giuridico proprio del contratto, non dipendendo dalla mera discrezione

dell'istituto, né sull'obietiva inerenza e strumentalità di esso rispetto ad una operazione di

finanziamento a lungo termine, come richiesto dalla legge.

(Cass. 04.07.1983, n. 4470, MGI, 1983).

Ed ancora:

Il contratto di c.d. "mutuo condizionato" o contratto preliminare di mutuo (espressamente

contemplato, quale categoria negoziale, dalla normativa civilistica codificata: art. 1822 c.c.) è

privo, per sua stessa natura, dei requisiti di cui all'art. 474 n. 3 c.p.c. e pertanto inidoneo,

sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo.

(Trib. Roma, 28.07.1998, DF, 1999, II, 150).

Ed inoltre:

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, il c.d. contratto condizionato di

mutuo edilizio, stipulato ai sensi dell'art. 16 del t.u. delle leggi sul credito fondiario

(approvato con r.d. 16 luglio 1905 n. 646), configura una operazione di finanziamento a

lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli art. 15 ss. D.P.R. 29

settembre 1973 n. 601 - e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad

efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di

scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione

creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma rappresenta

esecuzione dell'obbligazione principale e non elemento costitutivo del contratto. Ne consegue

che il momento perfezionativo del contratto medesimo è quello della stipula dell'atto

pubblico, a nulla rilevando l'apposizione di condizioni, e che, pertanto, a tale momento

occorre fare riferimento per stabilire l'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art.

17 del citato D.P.R. n. 601 del 1973, tenendo conto che l'aliquota del 2%, stabilita dall'art. 18

del D.P.R. medesimo, è stata ridotta allo 0, 25% a decorrere dal 15 maggio 1988, data di

entrata in vigore della legge n. 154 del 1988 (di conversione del d.l. n. 70 del 1988), il cui art.

10, comma 2 bis, ha operato detta riduzione.

(Cass. 26.03.2002, n. 4327, AC, 2003, 114).