Paolo Gallarati

Lettura del Trovatore

LIBRERIA STAMPATORI

TORINO

1

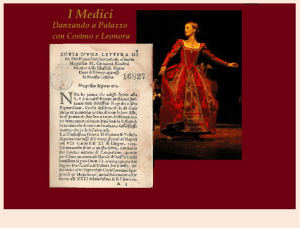

In copertina:

Giorgio de Chirico, Trovatore, 1938

olio su tela

Roma, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico

Lettura del Trovatore

© Paolo Gallarati, 2002

Edizioni Libreria Stampatori,

via S. Ottavio 15

10124 Torino

E-mail: [email protected]

ISBN 88-88057-23-4

2

Indice

Premessa

Elementi di drammaturgia musicale

p.

7

Capitolo primo

La genesi del Trovatore

p.

19

Capitolo secondo

Atto primo (Parte prima: Il duello)

p.

39

Capitolo terzo

Atto secondo (Parte seconda: La gitana)

p.

63

Capitolo quarto

Atto terzo (Parte terza: Il figlio della zingara)

p.

99

Capitolo quinto

Atto quarto (Parte quarta: Il supplizio)

p. 121

3

Premessa

Elementi di drammaturgia musicale

Questa parte monografica del corso di Istituzioni di storia della musica,

ha lo scopo d’illustrare alcuni meccanismi fondamentali che regolano il

funzionamento della drammaturgia musicale e mostrare, dunque, la specificità

del melodramma, che possiede alcune caratteristiche parzialmente affini e altre

molto diverse da quelle del teatro parlato, non senza realizzare, in alcuni casi,

effetti di sinestesia e d’articolazione spazio-temporale simili a quelli del

cinematografo. Vi sono, nell’opera, molte convenzioni che costituiscono

indubbiamente un ostacolo ad un approccio immediato: ma ogni forma di

spettacolo ha le sue convenzioni (nella tragedia greca, ad esempio, esse non

sono meno imperiose di quanto non lo siano nel melodramma) che, una volta

comprese e accettate, non disturbano più e permettono al fruitore di recepire il

messaggio in tutta la complessità della sua natura.

Si potrebbe dire, approssimativamente, che, se il teatro di parola è un

teatro delle idee, quello musicale è un teatro delle passioni. Naturalmente,

questa definizione non va presa in senso assoluto, perché anche il teatro delle

idee esprime sentimenti e passioni e, attraverso la musica del melodramma,

filtrano idee e concetti. Però, l’oggetto principale della rappresentazione è da

una parte, appunto, un fatto razionale, dall’altra, emotivo, perché i mezzi

principali di cui si servono i due generi di rappresentazione drammatica sono,

da un lato la parola, capace di esprimere significati precisi, dall’altro la musica

che, anche sposata ad un testo, non perde mai il suo tasso d’ambiguità e la sua

polivalenza espressiva, e si pone come strumento ideale per evocare ciò che

sfugge al controllo della ragione, e appartiene al flusso metarazionale di

emozioni, sentimenti, passioni, vita psicologica cosciente e subcosciente. La

musica, come s’è detto, non esprime nulla di preciso. Non si può tradurre

esattamente in suoni l’affermazione «il sole splende». Però si possono

esprimere la sensazione esterna di luce e calore; il sentimento che quella

condizione ambientale suscita nei personaggi, che può variare da un semplice

senso di benessere ad una panica esaltazione, al fastidio della calura e

dell’accecamento.

L’opera è formata dall’incontro fra la musica e il testo, chiamato

«libretto» dall’antica usanza di distribuire agli spettatori un librino tascabile su

4

cui è stampato il poema drammatico. L’elaborazione musicale del testo si attua

attraverso due elementi: il canto e l’orchestra. Testo, canto e orchestra hanno

ciascuno una vita espressiva autonoma, e dall’incontro di questa triplice

espressività nasce la drammaturgia musicale.

Nel teatro recitato l’attore può variare il significato delle parole

attraverso l’intonazione della recitazione. Nell’opera questa possibilità è

enormemente potenziata perché la varietà delle melodie che si possono

applicare ad una frase verbale, ad una battuta, non ha limiti. Inoltre, il canto e

l’orchestra, indipendentemente l’uno dall’altra, possono, di volta in volta,

confermare, esaltare ma anche ignorare o, addirittura, contraddire il significato

delle parole.

Immaginiamo che, in una scena d’opera, un personaggio faccia ad un

altro una dichiarazione d’amore. Le soluzioni musicali possibili sono diverse.

Per esempio, il cantante può lanciarsi in una bella melodia affettuosa, piana,

liscia; l’orchestra la sostiene, le dà risalto, l’avvolge di timbri chiari, dolci,

morbidi. Ci sarà dunque un accordo tra il significato del testo, l’intonazione

espressiva del canto e quella dell’orchestra. Ma se, sotto quel canto lirico,

dolce, appassionato, l’orchestra scandisce, ad esempio, una pulsazione sinistra,

come un rintocco funebre, l’espressione cambia completamente e può

significare che la serenità di quell’a-more è minacciata da un presentimento

inquietante. Facciamo un altro esempio, sempre riferito alla stessa

dichiarazione d’amore; il canto, invece di essere piano, liscio, melodico, è

tormentato e contorto, ci sono degli intervalli che esprimono un senso di sforzo

innaturale; alle parole, la musica aggiunge un imprevisto senso d’insicurezza,

insinuando il dubbio che quell’amore sia tormentato in partenza, e alterando

completamente il significato letterale del testo. Oppure, sempre sulle stesse

parole, il cantante può assumere, perché no, toni grotteschi, enfatici, comici:

vorrà dire che finge, magari per far capire ad un terzo personaggio che ascolta,

o al pubblico presente in sala, che questa dichiarazione d’amore è un inganno,

o una burla scherzosa. L’opera richiede, dunque, un ascolto molto selettivo,

attento ai dislivelli espressivi creati dalla musica rispetto al testo verbale e

capace di cogliere ciò che il canto aggiunge al testo e l’orchestra al canto, nella

continua interferenza dei tre canali di comunicazione.

Consideriamo, ad esempio, il preludio strumentale che apre l’ultimo

atto del Don Carlo di Verdi, dove la protagonista, Elisabetta, disperata per il

suo amore impossibile, giunge presso la tomba di Carlo V, a pregare. Il

preludio rappresenta due situazioni contrastanti: c’è dapprima un corale

d’ottoni, molto pesante e cupo: è la rappresentazione musicale del sepolcreto.

Questo corale è però spezzato da incandescenti ventate degli archi che salgono

come grida di dolore e di passione, due, tre volte, s’innalzano, poi si ripiegano,

come spossate: è la rappresentazione del dramma che lacera l’animo di

5

Elisabetta, mentre entra in quel luogo funebre. Quindi la musica rende

tangibile il rapporto tra individuo e ambiente, esaltandone reciprocamente la

forza espressiva. Nell’a-ria che segue, il canto svolge questo conflitto tra

desolazione, paura e aspirazione all’amore impossibile.

Talvolta l’orchestra assume un andamento così indipendente dal canto

che sembra commentare le situazioni drammatiche, facendole vedere, in un

certo senso, «dall’esterno». Questo ha permesso d’individuare, nel suo

comportamento, la voce dell’au-tore, la presenza dell’io narrante che permette

di assimilare l’opera ad un racconto, secondo il titolo di un libro sulla

semiotica del melodramma1; un racconto in cui il musicista commenta i fatti,

collega i dialoghi, entra come interlocutore tra i personaggi. C’è, dunque,

nell’opera una componente narrativa inesistente nel teatro di prosa, dove

manca una voce esterna che osserva gli avvenimenti, mettendo in prospettiva

la realtà drammatica e presentandola sotto un’imprevedibile molteplicità di

apparenze.

Questo gioco d’interferenza tra significato del testo, espressione del

canto ed espressione dell’orchestra determina, dentro l’opera, una serie di

prospettive drammaturgiche specifiche. Per esempio, la musica può creare

degli effetti d’avvicinamento e allontanamento dagli eventi rappresentati,

analoghi ai mutamenti d’inquadratura utilizzati nel cinematografo quando si

passa dal primo piano alla visione totale.

Si veda l’ultimo atto della Traviata. Violetta, mortalmente malata, è

nella sua camera da letto, dopo quella che rimarrà l’ultima notte della sua vita.

La donna è ormai esangue, priva di forze. La musica scava nei suoi sentimenti

con estrema delicatezza e profonda intimità, rappresenta il suo stato fisico con

un suono diafano, quasi spettrale, mentre l’attenzione del teatro buio converge

su di lei, ingigantita in un primo piano tra i pochi oggetti – il letto, il comodino

da notte, il bicchiere d’acqua, lo specchio – che arredano l’ambiente,

musicalmente saturo di sofferenza e di dolore. Quando però Violetta, nel primo

atto, era comparsa in una festa dove gli invitati intrecciavano danze,

chiacchierando fra loro, e cantando con il coro in sonorità squillanti,

l’inquadratura musicale si era ampliata a comprendere il totale del

palcoscenico. Ma, improvvisamente, in una scena di questo tipo, può emergere

la voce di un personaggio che cova un pensiero segreto, un dramma interiore,

qualcosa da nascondere tra la gente che lo circonda (si pensi alla scena finale

di Un ballo in maschera); basta una frase musicale, una linea di canto

autonoma che esca fuori di quella massa, un restringersi della sonorità a

dimensione cameristica perché noi, immediatamente, individuiamo, al centro

Cfr. L. ZOPPELLI, L’opera come racconto.Modi narrativi nel teatro musicale

dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 11-24.

1

6

della folla, il singolo; e quindi percepiamo un effetto di primo piano all’interno

della totalità. Insomma, la musica, come una macchina da presa, «taglia»

l’inquadratura della scena con estrema libertà e varietà.

Lo spazio, infatti, può anche dilatarsi in misura impensabile quando, ad

esempio, il compositore piazza della musica fuori scena. Si pensi ad un corteo

che passa di lontano, accompagnato da una marcia; ad un personaggio che

canta dietro le quinte, oppure ad un temporale che avanza, e che la musica fa

vivere, al di là del palcoscenico, in echi e prospettive sonore: nella nostra

immaginazione «vediamo» attraverso i suoni uno spazio che si apre oltre il

fondale e si perde, virtualmente, all’infinito. Di questa stereofonia spaziale

troveremo un esempio superbo nella scena del «Miserere» nel Trovatore,

articolata sul rapporto fra tre fonti sonore: Eleonora, che canta la sua

disperazione in primo piano perché Manrico, condannato a morte, è

prigioniero in una torre ed è prossimo all’esecuzione capitale. Sul palcoscenico

c’è la torre da cui proviene il canto del tenore; fuori scena si sente un coro

maschile che prega per i condannati alla prossima esecuzione. Così, quando

Leonora canta guardiamo lei, poi la nostra attenzione si sposta sul coro fuori

scena dove immaginiamo spazi non rappresentati visivamente, indi rimbalza,

ancora, in cima alla torre da cui proviene il canto di Manrico. Le tre fonti

sonore, attivandosi in successione prima e in sovrapposizione poi, provocano lo

stesso effetto ottenuto dal cinema con il cambiamento d’inquadratura, la

contemporaneità d’immagini diverse, la dissolvenza incrociata.

Ma, oltre a questa modulazione dello spazio, la musica applicata al

teatro può anche operare una modulazione del tempo e far rivivere fatti,

sentimenti, passioni, presentando nuovamente dei motivi che sono già risuonati

in altre situazioni. Nel primo atto della Traviata, ad esempio, c’è un duetto tra

Alfredo e Violetta in cui, per la prima volta, Alfredo canta una dichiarazione

d’amore sincero, con una melodia famosissima e bellissima sulle parole «di

quell’amor ch’è palpito | dell’universo intero». Quando, nell’ultimo atto,

Violetta, ormai alla fine, legge una lettera in cui le si promette il sospirato

ritorno di Alfredo, in orchestra risuona il tema d’amore ascoltato all’inizio

dell’opera, ridestando un cumulo di memorie, dolcezze, sofferenze passate.

Questa melodia, resa spettrale da un’orchestra diafana, senza suono, ritorna,

ancora una volta, nel momento in cui Violetta muore, come se

l’accompagnasse nel trapasso con una sorta di viatico, d’estrema unzione.

Quindi il tempo passato ritorna presente attraverso la musica; il ricordo diventa

tangibile; l’esperienza si accumula nella coscienza e affiora come fatto

interiore, attraverso i temi, ricorrenti e deformati.

In tutta l’opera di Wagner, la tecnica dei motivi conduttori determina

simili interferenze della memoria. Ci sono temi che si presentano per la prima

volta in certe situazioni, e poi ritornano, deformati ma sempre riconoscibili, a

7

distanza di pagine e pagine di partitura. L’ascoltatore percepisce, così,

attraverso la musica, una trama psicologica che gli permette di cogliere la

complessità dell’esperienza interiore accumulatasi e trasformatasi nel tempo. I

personaggi, che hanno nel frattempo vissuto, rivivono il passato attraverso il

ritorno di certe figure musicali: si creano, così, dei cortocircuiti di grande

potenza espressiva, capaci di produrre forti scosse emotive. Una cosa è, infatti,

esprimere un ricordo a parole, un’altra riascoltare un tema capace di rendere

nuovamente presente un fatto, un’immagine, un personaggio in un contesto

drammatico del tutto diverso. Si crea, in tal modo, una compresenza di conscio

e inconscio, che la musica rende bruciante nella sua immediatezza.

Oltre a questa capacità di far rivivere il ricordo, la drammaturgia

musicale sfrutta, in modo molto evidente, la possibilità di concentrare o

dilatare il tempo. Può esserci, per esempio, una situazione di terrore collettivo:

i personaggi sono in pericolo e devono fuggire. Ma il momento viene dilatato

dalla musica: tutto si blocca in una di quelle situazioni sovente derise da chi

non capisce le convenzioni del teatro d’opera perché è impossibile, sul piano

razionale, accettare il fatto che tutti si esortino a partire, pur continuando a star

fermi. In realtà, non è l’azione che si vuole rappresentare, bensì lo stato

d’animo che si crea nei personaggi nel momento in cui prendono atto del

pericolo: la musica dilata il senso di paura, d’ansia, d’angoscia, e lo

rappresenta in una forma astratta ma efficacissima sul piano emotivo. Una

musica di terrore, ad esempio, può essere lentissima, e allungare il momento

singolo in un lungo passo, sospeso fuori del tempo. La rappresentazione è

irreale, perché nella vita non succede così; ma è anche molto vera, perché quel

sentimento, così dilatato, acquista una forza d’impatto emotivo e psicologico

che non avrebbe se fosse risolto semplicemente in un grido e tutti i presenti,

subito, scappassero. Pensiamo, ancora, ai grandi momenti lirici del

melodramma in cui i personaggi, cantando, ripetono più volte le parole: alcuni

versi che, se recitati, passerebbero in pochi secondi, durano molto di più,

mentre la musica dà loro spessore e significato.

Ma, se è possibile una dilatazione del tempo, può esserci, attraverso la

musica, una sua compressione, quando, nei pezzi concertati, ci sono magari in

scena quattro, cinque, sei o più personaggi che cantano contemporaneamente

parole diverse. Nel teatro parlato queste battute sarebbero recitate una dopo

l’altra. Il musicista, invece, può sovrapporle e concentrare, così, il tempo, in un

precipitare vorticoso di frasi, parole, sillabe che s’addos-sano le une alle altre,

in una rappresentazione esclusivamente musicale della situazione drammatica.

Anche nel teatro di prosa ci può essere una concentrazione e una

dilatazione del tempo: in Shakespeare, per esempio, il passaggio fulmineo da

una scena all’altra può sottintendere intervalli di ore, giorni, mesi, o anche di

anni. Oppure ci sono monologhi in cui l’analisi poetica dilata il sentimento in

8

una dimensione irreale, ma tanto più vera. La musica, però, in questo senso,

può fare di più, e si dimostra molto più elastica della parola, ad esempio

quando porta al proscenio quattro, cinque o sei personaggi e li blocca,

sovrapponendo le loro voci, in pezzi musicali lentissimi, oppure velocissimi:

nelle opere di Rossini ci sono brani d’assieme in cui l’azione si arresta mentre i

personaggi cantano dapprima lentamente, poi un po’ più rapidamente, fino ad

arrivare ad un vortice di frasi musicali e di elementi ritmici e fonetici che si

combinano in una velocità vertiginosa; ma la scena resta ferma, e la situazione

assolutamente statica.

Dunque l’opera ci porta in un mondo irreale, in cui i mezzi naturali

della comunicazione quotidiana saltano, per il fatto stesso che i personaggi

cantano invece di parlare. Ma quel sistema fantastico creato dalla musica non è

evasione, né puro divertimento, bensì interpretazione del mondo. Ci sono,

infatti, diversi modi di fare teatro musicale e di rappresentare in musica l’uomo

e i suoi conflitti. Certo, l’opera si è evoluta e ha continuamente oscillato tra il

desiderio di piacere al pubblico, stupirlo, divertirlo, intrattenerlo, e l’esigenza

di esprimere conflitti drammatici. Le trasformazioni sono state molto notevoli

ma non vanno viste in senso evoluzionistico, per cui ciò che viene dopo è

meglio di ciò che viene prima: ogni momento vale di per sé ed ogni forma

d’arte va colta in rapporto alle sue esigenze espressive.

Detto questo, passiamo ad alcune considerazioni sulla funzione del

libretto d’opera. Negli ultimi anni c’è stata una netta rivalutazione del genere,

sovente considerato un sottoprodotto letterario in base all’abitudine, sbagliata,

di leggerlo come un dramma. Ma il libretto non è paragonabile a un dramma e

neppure a un poema drammatico perché non aspira a trasmettere un messaggio

in proprio. La sua funzione è quella di un’impalcatura, di uno scheletro

destinato a sparire sotto il corpo della musica che lo riveste. Il valore di un

libretto sta, dunque, essenzialmente nella sua funzionalità, rispetto a cui la

qualità letteraria, complessivamente maggiore nel ‘700 e nel ‘900, minore

nell’800, passa in secondo piano. Un libretto è buono se sostiene bene

l’edificio melodrammatico, e offre al compositore delle salde fondamenta su

cui poggiare le forme operistiche. Se noi leggiamo i libretti delle Nozze di

Figaro o del Don Giovanni, del Trovatore o del Don Carlos, del Barbiere di

Siviglia o della Bohème, e anche i testi di Wagner, avremo un’idea molto vaga

e imprecisa delle singole opere, perché i libretti non hanno minimamente il

peso drammatico, la qualità espressiva, la profondità che il lavoro acquista una

volta che la musica trasfigura il testo, operandone la metamorfosi. D’altra

parte, non possiamo comprendere le ragioni della riuscita di un’opera se non

partiamo dalla conoscenza della sua impalcatura strutturale. Quindi la presenza

di un buon libretto è essenziale perché possa nascere un capolavoro, e

viceversa, tutte le grandi opere musicali sono tali in quanto poggiano su libretti

9

da considerarsi dei capolavori per il solo fatto che hanno prodotto quella

musica. Evitiamo, dunque, la vecchia usanza di ironizzare sulle debolezze

letterarie dei testi di Piave, Cammarano, Solera, Ghislanzoni, Boito utilizzati

da Verdi e da altri compositori; cerchiamo invece di capire in che cosa consiste

la loro funzionalità.

La qualità letteraria del libretto, infatti, è semplicemente un valore

aggiunto; se c’è, tanto meglio, ma, se non c’è, questo non compromette

necessariamente la sua funzionalità che dipende, innanzi tutto, dalla struttura

drammatica: taglio degli atti, successione delle scene, organizzazione del

soggetto, rapporto tra le varie situazioni, per affinità o per contrasto. Il libretto

è lo schema di un’azione che deve svolgersi secondo determinati criteri di

logica, organicità, compattezza.

Un’altra qualità importante del libretto è il tipo di rapporto che in esso

s’instaura tra i versi sciolti e rimati. I versi regolari hanno una ritmica costante

che suggerisce un determinato ritmo musicale (arie, concertati); i versi sciolti,

in quanto asimmetrici, implicano, invece, un declamato aperto, in cui ci

possono essere anche occasionali melodie regolari, ma nel quale il canto si

svolge, in genere, liberamente, in un procedimento «senza forma» (recitativi).

Ora, questo contrasto tra episodi formati e episodi liberi crea una pulsazione

formale che ogni compositore regola in base alla propria estetica, ma che

trova, nel libretto ben fatto, la propria ineludibile base di articolazione. Inoltre,

ogni verso ha un ritmo e ogni ritmo suggerisce un’espressività musicale

diversa; quindi, se il compositore deve esprimere un sentimento di nostalgia,

d’abbandono, di malinconia, non chiederà al librettista un verso martellante,

bensì dolce, morbido, che gli suggerisca melodie con una determinata

intonazione espressiva.

Un terzo elemento determinante per la funzionalità melodrammatica del

testo è la presenza d’immagini riferibili al mondo esterno ed imitabili

attraverso la musica (ad esempio, il fuoco, la pioggia, il mormorio del ruscello,

il volo degli insetti, la tempesta, il mare in burrasca ecc.) oppure allusive a

sentimenti, stati d’animo, passioni. Il libretto può essere letterariamente

scadente, semplice, addirittura rozzo, ma insieme molto raffinato nell’offri-re

al compositore una sapiente alternanza d’immagini, in modo da creare un

chiaroscuro di stati d’animo, una tensione drammatica di situazioni emotive in

divenire. Naturalmente, queste qualità si scoprono solo se si tiene presente la

partitura che ci permette di verificare perché il testo è stato determinante per

produrre quella musica. L’atteggiamento giusto è quindi quello che ci porta a

concludere: «ah! ecco, certo, questo pezzo è meraviglioso perché nel testo ci

sono queste o queste altre immagini, c’è quest’al-ternanza molto precisa di

ritmi e di metrica, questa determinata successione di stati d’animo, di idee, di

pensieri, di concetti, ecc.». Verdi era esigentissimo nei confronti dei suoi

10

librettisti: dava indicazioni precise sulla costruzione delle scene, richiedeva

determinate parole, suggeriva la lunghezza dei versi, in modo che si

adattassero alle melodie e ai ritmi che aveva in mente per dare alla scena la

massima efficacia.

Il compositore d’opera, dunque, ha davanti un testo che gli offre una

serie di possibilità semantiche, fonetiche, metriche, ritmiche, melodiche, e

quindi espressive, drammatiche. Il libretto è un campo di forze in attesa di

essere sprigionate: il compositore può scegliere che cosa fare, traccia i suoi

percorsi attraverso il testo, lo interpreta come vuole, con soluzioni

imprevedibili e di cui ci renderemo conto, leggendo il libretto del Trovatore,

testo schematico, addirittura burattinesco eppure straordinariamente

funzionale, nella potenza del suo immaginario, e predisposto a lasciarsi

fecondare dalla musica che lo incarna, con meravigliosa sovrabbondanza

inventiva, dandogli senso e vita.

11

Capitolo primo

La genesi del Trovatore

1. Le fasi della produzione di Verdi.

Verdi nasce nel 1813 e muore nel 1901. La sua arte risponde

esattamente alle esigenze dei tempi. Lo dimostra, con impressionante carica

profetica, il trattatello Filosofia della musica di Giuseppe Mazzini, pubblicato

a Parigi nel 1836 e dedicato ad un «nume ignoto» il cui avvento è auspicato,

per la necessaria modernizzazione dell’opera italiana. La musica italiana,

secondo Mazzini, identificata nel genio di Rossini, è bella, brillante,

affascinante, ma un po’ superficiale: esprime con efficacia le passioni umane

ma il suo è un rappresentare «l’uomo senza Dio, le potenze individuali non

armonizzate da una legge suprema, non ordinate ad un intento, non consacrate

da una fede eterna»2. Ad essa Mazzini contrappone la musica tedesca che,

secondo lui, ha il difetto opposto: è troppo idealistica e poco umana: «l’anima

vive, ma d’una vita che non è della terra»3. Mazzini auspica dunque la nascita

d’una musica né italiana né tedesca, bensì «europea», che «non s’avrà se non

quando le due, fuse in una, si dirigeranno ad un intento sociale – se non

quando, affratellati nella coscienza dell’unità, i due elementi che formano in

oggi due mondi, si riuniranno ad animarne uno solo; e la santità della fede che

distingue la scuola germanica benedirà la potenza d’azione che freme nella

scuola italiana; e l’espressione musicale riassumerà i due termini fondamentali:

l’individualità e il pensiero dell’universo – Dio e l’uomo»4. Il melodramma di

Verdi risponde a queste esigenze: nelle sue opere il compositore sa scolpire

l’individuo, dargli il massimo rilievo, creare dei personaggi concreti,

riconoscibili, diversi fra loro, ma sa anche conferire all’azione quella

organicità, compattezza, tensione continua che nasce da un profondo intento

drammatico nutrito di un nuovo senso morale.

Il primo grande successo di Verdi fu il Nabucco (1842) che appartiene

al genere dell’opera corale, praticata da Gluck e da Rossini (il Mosè in Egitto,

nella versione francese Moïse et Pharaon, tradotta e diffusa nei teatri italiani, è

2

G. MAZZINI, Filosofia della musica, Firenze, Guaraldi, 1977, p. 56.

Ibidem, p. 56.

4

Ibidem, p. 58.

3

12

il suo antecedente immediato) in cui la collettività ha una parte importante,

almeno quanto quella del protagonista. Infatti, il pezzo più celebre del

Nabucco non è un’aria bensì il coro «Va’ pensiero». Verdi prosegue questo

filone nei Lombardi alla prima crociata (1843); poi, in Ernani (1844), trova la

sua vera strada che punta non più alla rappresentazione di conflitti generali ma

alla definizione di caratteri individuali. Nella prima fase dell’arte verdiana si

registrano risultati alterni: tra il Nabucco e Rigoletto ci sono opere buone e

opere scadenti, scritte di fretta durante i cosiddetti «anni di galera», nell’ansia

di ottemperare ad ogni commissione per la necessità di imporsi sul mercato

teatrale italiano. Lavori come I due Foscari (1844) Giovanna d’Arco (1845)

Alzira (1845) Attila (1846) I masnadieri (1847) Il corsaro (1848) La battaglia

di Legnano (1849) denotano una formidabile volontà di rinnovamento,

posseggono un ritmo drammatico incalzante e sonorità rivoluzionarie, ma

anche una stesura sovente rozza, sommaria e poco meditata che impediscono

loro di elevarsi al livello artistico del Macbeth, composto nel 1847, e

rimaneggiato nel ’65. La piena maturità è raggiunta in quella che è stata un po’

arbitrariamente definita la trilogia «romantica» (Roncaglia) o «popolare»

(Mila) formata da Rigoletto (1851), La Traviata (1853) e Il Trovatore (1853):

non di opere concepite unitariamente, infatti, si tratta, ma di tre capolavori tra

loro diversissimi in cui gli elementi di divisione sul piano drammaturgico sono

più forti di quelli che li uniscono nell’indubbia affinità di linguaggio musicale

e nella preminenza conferita alla melodia vocale che si specifica nelle tre opere

in modo molto diverso, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la

parola.

Sin dall’inizio della sua produzione, Verdi aveva voltato le spalle al

gusto di Bellini e Donizetti che incentravano le loro opere essenzialmente sul

tema amoroso. Con Verdi gli argomenti si ampliano e toccano altri temi: il

legame tra genitori e figli, l’amor di patria, la politica, il rapporto tra stato e

individuo, lo scontro con il destino avverso che impedisce la felicità dell’uomo

ma ne irrobustisce la forza morale, la religione come prospettiva di speranza o

strumento di potere, l’ingiustizia e la sanzione, la rinuncia e il sacrificio come

atto nobilitante che permette all’individuo di affrontare con interiore serenità i

colpi tremendi che la vita gli riserva. Il tema amoroso diventa, così, uno dei

tanti, e perde la centralità che possedeva negli operisti precedenti. Verdi era di

estrazione umile, contadina, legato ad un mondo in cui dominavano i valori

della schiettezza, della semplicità, della immediatezza comunicativa. Rigoletto,

La Traviata e Il Trovatore rappresentano, in un certo senso, la sublimazione

delle radici popolari di Verdi, della sua arte in apparenza semplice, fondata su

contrasti elementari, che raggiungono, però, una straordinaria potenza di

effetti, grazie alla raffinatezza della forma musicale, troppo spesso ignorata

13

nelle esecuzioni correnti e messa in secondo piano dalla critica rispetto alla

considerazione dei valori drammatici.

Nella prima fase della sua produzione, il mezzo più importante di cui

Verdi si serve per tradurre in musica personaggi e situazioni è la melodia

vocale capace di costruire i caratteri attraverso una ricchezza di atteggiamenti

che vanno dalla melodia formata e simmetrica al recitativo quasi parlato,

attraverso una gamma di soluzioni intermedie già presenti in Rigoletto,

Trovatore e Traviata ma distribuite nelle tre opere in modo diversissimo, in

rapporto alle esigenze drammatiche di ciascuna. Verdi teorizza un

procedimento che Mozart aveva già sperimentato a suo tempo: la cosiddetta

«parola scenica», ossia l’emersione di alcune parole-chiave che si devono

percepire con chiarezza per comprendere il significato di una determinata

situazione drammatica. L’orche-stra, pur giocando un ruolo importante, è

sostanzialmente intesa come sostegno e completamento della parte vocale:

raramente acquista indipendenza e valore autonomo.

Dopo la trilogia popolare, l’arte di Verdi si apre ad una dimensione

europea. Cresce in lui l’interesse per l’ambiente che circonda i personaggi con

alcune figure secondarie, di grand’evi-denza teatrale, che appaiono e

spariscono rapidamente come, ad esempio, il paggio Oscar e i congiurati in Un

ballo in maschera. Nella Forza del Destino (1862) la presenza dell’ambiente è

ancora più marcata. In questo dramma molto avventuroso, i personaggi

passano da un paese all’altro attraverso guerre e vicende rocambolesche,

mentre la forza del destino li separa e li unisce di nuovo, a distanza di tempo,

in posti lontanissimi da quelli in cui si erano incontrati la prima volta. I soldati

inneggianti all’avven-turosa ebbrezza della vita militare; i frati che pregano; il

popolo che chiede l’elemosina costituiscono lo sfondo della vicenda su cui

spiccano, con vivacità bozzettistica, le figure minori: Mastro Trabuco, umile

venditore ambulante; Fra Melitone, che distribuisce l’elemosina tra i poveri e

moraleggia, sferzando comicamente la rilassatezza dei costumi; il solenne

Padre Guardiano che accoglie gli afflitti e li consola con manzoniana

commozione religiosa; la vivandiera Preziosilla che segue gli eserciti e allieta i

soldati con i suoi canti spensierati e scattanti, e così via. A questo

arricchimento dell’ambiente corrisponde, nella seconda fase dell’arte di Verdi,

un approfondimento della psicologia.

Paragonando il libretto del Trovatore a quello, poniamo, del Don

Carlos, notiamo un divario incolmabile: il Trovatore è un dramma

estremamente schematico, fatto di poche scene contrapposte con la volontà di

creare contrasti di sentimenti e di passioni organizzati in un una drammaturgia

schematica che la musica trasforma in una possente immediatezza di

rappresentazione. Il Don Carlos, invece, che si basa sull’omonimo dramma di

Schiller, è un lavoro di grandiosa complessità drammatica e psicologica che

14

non rappresenta passioni elementari semplicemente accostate, ma conflitti

espressi e inespressi, stati psicologici sottili, sfuggenti, ambigui, temi amorosi

accostati a temi politici, grandi scene di massa insieme a scene raccolte

nell’intimità della dimensione domestica. Così, mentre le figure della trilogia

popolare erano tratteggiate in modo molto potente ma sommario, per momenti

culminanti, nel periodo di mezzo Verdi lavora i personaggi con una nuova

attenzione per i trapassi psicologici e sentimentali che portano all’esplosione

passionale e ne registrano i riverberi, gli echi, i prolungamenti segreti. Questo

implica, naturalmente, una trasformazione dei mezzi musicali. Se la trilogia

popolare è essenzialmente basata sulla melodia vocale, nelle opere di mezzo

quali Un ballo in maschera (1859) La forza del destino (1862) Don Carlos

(1867) e Aida (1871), accanto alla voce, acquista sempre più importanza

l’orchestra. Ora Verdi è attentissimo a quello che succede fuori d’Italia;

ascolta, studia, legge le partiture dei grandi sinfonisti austro-tedeschi; i viaggi

all’estero lo mettono in contatto con la civiltà musicale europea, con la

raffinatezza strumentale dell’opera francese. L’orchestra di Verdi abbandona,

così, quella semplice funzione d’accompagnamento che aveva, per lo più, nel

primo periodo, e diventa protagonista insieme alle voci: dialoga con esse, le

sostiene, ma, molte volte, procede per andamenti autonomi, svolgendo un

discorso proprio, che può essere di sostegno, ma anche di contrasto nei

confronti del canto. Nella trilogia popolare l’orchestra è trattata per lo più con

colori netti e timbri isolati; in Don Carlos e Aida presenta impasti raffinati e

sottili sfumature, utili come mezzo di approfondimento psicologico.

Tutti questi elementi sono accompagnati da un’altra, importantissima

trasformazione: quella delle forme. Nelle prime opere si contrapponevano

recitativi, arie, cori, pezzi concertati, ben definiti nella loro struttura. Un’aria,

un recitativo del Trovatore, sono oggetti musicali perfettamente identificabili

nelle loro caratteristiche formali. Le arie del Don Carlo (ad esempio «Ella

giammai m’amò!» di Filippo II) o quelle dell’Aida («Ritorna vincitor!») sono

più articolate e complesse: il recitativo iniziale passa dal quasi parlato al

declamato arioso, si gonfia di melodia, sembra che diventi un’aria, ma non si

organizza ancora in una forma regolare, e ritorna ad essere recitativo; poi

compare un’idea melodica, ma subito si spezza; ritorna il declamato, e, solo

alla fine, la melodia formata prende il sopravvento, concludendo il pezzo con

una maggiore cantabilità. L’aria è dunque una concrezione di forme vocali che

si trasformano, fluttuano, passando continuamente da un regime all’altro.

Verdi, ora, vuole scandagliare i sentimenti dei personaggi, e l’analisi

psicologica lo induce ad ampliare le forme. Questa ricerca non termina con

Aida, ma prosegue sino alle due ultime opere che costituiscono la fase finale

della sua produzione, Otello (1887) e Falstaff (1893) su libretti di Arrigo Boito

tratti da Shakespeare. In queste opere, la trasformazione dello stile verdiano è

15

ormai giunta a compimento; lo stile acquista un grado di raffinatezza e di

complessità impensato. Le forme sono quasi completamente rotte; Verdi punta

a un declamato che si trasforma con una straordinaria duttilità, mentre

l’orchestra raggiunge sovente degli effetti che non hanno nulla da invidiare a

quelli della musica moderna. In particolare, in alcune pagine dell’Otello certe

esplosioni timbriche, di spaventosa densità sonora, certi effetti puramente

rumoristici (per esempio, nella tempesta iniziale), mostrano che il suono, di per

sé, si fa espressione, attraverso la combinazione degli strumenti, l’interferenza

dei timbri, la densità delle armonie.

In Otello e Falstaff l’antica linearità di rapporti tra recitativo e aria è

ormai abbandonata, tutto si svolge in un declamato che diventa melodico, si

effonde in frasi cantabilissime ma, una battuta dopo, ritorna simile al parlato, e

procede, così, senza regole che non siano quelle dettate dalle esigenze

espressive del testo. Certo, ci sono ancora in Otello dei pezzi individuabili

come arie, cori e strutture «chiuse», per esempio nella grande scena di

Desdemona del quarto atto quando, prima di esser uccisa, la sfortunata sposa

di Otello prega e ripensa alla sua vita passata: qui la musica si concentra in

organismi melodici ben definiti, seppur molto articolati e formalmente sfumati.

Nell’ultima fase della sua produzione Verdi partecipa, dunque, a quella che è

stata definita l’arte della transizione che, nel secondo Ottocento, trovava in

Wagner il suo grande maestro. Nelle sue opere si rappresenta la sottigliezza dei

sentimenti che trapassano gli uni negli altri, dei ricordi che si affollano alla

mente dei personaggi, dei momenti psicologici che si succedono e che talvolta

si sovrappongono in una densità straordinaria di avvenimenti interiori.

Nel corso della sua carriera Verdi è stato accusato di wag-nerismo da

parte di alcuni critici che rimasero sconcertati dinanzi alla modernità stilistica

di Aida, Otello, e Falstaff. Accusa infondata. Verdi, infatti, è arrivato a quel

tipo di teatro attraverso un’evoluzione personale, assolutamente organica che,

da un’ope-ra all’altra, coinvolge tutti gli aspetti della drammaturgia musicale.

Inoltre, l’atteggiamento dei due compositori nei confronti del proprio pubblico

è radicalmente diverso: Wagner impone allo spettatore di sintonizzarsi sulla

propria lunghezza d’onda, lasciarsi prendere dal flusso lento di una

drammaturgia che indugia sui particolari, scava nell’interiorità, esplora gli

intimi recessi della psicologia, diffondendosi in ampi monologhi, tenuti

insieme dall’intreccio dei temi conduttori che ritornano, deformati ma

riconoscibili, a costellare, con prodigiosa capacità evocativa, il flusso lento e

maestoso del divenire drammatico. Verdi, anche nelle ultime opere, non

abbandona mai il criterio fondamentale della sua drammaturgia:

concentrazione e brevità, contrasti fulminei e costante tensione teatrale. A

differenza di Wagner, il punto di vista che stabilisce il ritmo dello spettacolo

non è quello del compositore ma quello dello spettatore: preoccupazione

16

massima è che il dramma venga costruito in modo da mantenere desta la sua

attenzione, avvincerlo ad un ritmo sostenuto, trascinarlo con l’incalzare dei

fatti. In Wagner è la vita interiore che si manifesta in forma drammatica, la

psicologia che si traduce in gesto; in Verdi è il dramma che viene interiorizzato

attraverso la rappresentazione dei sentimenti e delle passioni, è il gesto che si

carica di contenuto sentimentale e psicologico. Il punto di partenza

drammaturgico è, quindi, diametralmente opposto. In Wagner la «melodia

infinita» si organizza, talvolta, in forme strofiche, e articolate concrezioni

melodiche, per scivolare nuovamente nel flusso aperto e «senza forma» del suo

stato più naturale; in Verdi è l’incastro reciproco e sempre più minuto delle

tradizionali forme melodrammatiche – recitativo, declamato aperto, melodia

strofica, aria, coro, concertato – mai realmente negate, anzi sempre sfruttate

nella loro reciproca funzione dialettica, che determina l’effetto d’apertura

formale sempre più accentuato, dal Don Carlos in poi.

Sono pochi gli artisti che hanno saputo evolversi nella misura in cui lo

ha fatto Verdi. Rossini, nel 1829, compose, a Parigi, Guillaume Tell, opera

romantica capace di dimostrare che il compositore avrebbe saputo

modernizzarsi e aggiornare la propria arte al gusto del tempo; ma, in seguito,

egli preferì rinunciare all’impegno di un rinnovamento inevitabile e visse

ancora trentanove anni senza scrivere una nota di musica teatrale. Verdi,

invece, rimase artista d’avanguardia sino all’età di ottant’anni, mostrando una

capacità di rinnovamento che lo portò a mutare completamente genere

nell’ultimo capolavoro, Falstaff, commedia brillante scritta in stile

modernissimo, capace di porsi come modello ai più moderni compositori

europei (impensabile sarebbe, ad esempio, senza il precedente di Falstaff la

figura del Barone Ochs nel Cavaliere della rosa di Strauss).

Le diverse fasi dell’arte verdiana hanno dato luogo ad interpretazioni e

giudizi contrastanti. Gabriele Baldini5, ad esempio, ritiene che Verdi abbia

dato il meglio di sé in opere come Il Trovatore e Un ballo in maschera, in cui

le forme musicali sono in sé concluse e fondate essenzialmente sulla rotondità

della melodia. Per Massimo Mila6, invece, la parte più interessante del lavoro

compositivo di Verdi consiste nella ricerca e nell’evoluzione del declamato,

cioè in quell’esaltazione musicale della parola che a poco a poco sbriciola la

forma per incarnare il dramma con sempre maggiore aderenza. Da una parte

c’è il Verdi «tutta musica» di Baldini, dall’altra il Verdi drammaturgo, maestro

della parola, esaltato da Mila. Contrapposizione che potrebbe essere superata,

oggi, attraverso la considerazione del valore drammatico che anima le melodie

5

Cfr. G. BALDINI, Abitare la battaglia. La storia di Giuseppe Verdi, Milano,

Garzanti, 2001 [1970].

6

Cfr. M. MILA, Giuseppe Verdi, Milano, Rizzoli, 2000.

17

e le forme chiuse di Verdi e di quello musicale che impregna il declamato e le

forme aperte, più esplicitamente volte alla rappresentazione del dramma. Il

libro di Baldini, studioso di letteratura inglese, e, in particolare, di

Shakespeare, non è completo: a causa della scomparsa dell’autore,

s’interrompe all’inizio del capitolo sulla Forza del destino e lascia prevedere

una possibile svalutazione d’opere come Don Carlos, Aida e Otello. Per Mila,

invece, l’opera più grande della trilogia popolare è Rigoletto, dove la ricerca

sul declamato, destinata ad approfondirsi in seguito, raggiunge i primi risultati

assoluti

La preferenza per l’una o l’altra delle fasi stilistiche verdiane è

assolutamente legittima. Pericoloso è invece accostarsi al complesso sistema

del teatro musicale di Verdi con una mentalità evoluzionistica, che tende

inevitabilmente a presentarci le singole opere come tappe successive di una

teleferica che porta progressivamente alle mete più alte di Otello e Falstaff. A

cavallo tra Otto e Novecento, sull’onda dell’infatuazione wagneriana, si

consideravano povere, rozze e irrimediabilmente invecchiate le partiture di

Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, svalutate, nel giudizio della critica e del

pubblico, rispetto ad Otello e Falstaff, che, aggiornate al gusto moderno,

parevano, invece, incomparabilmente più perfette, complesse e

qualitativamente superiori. Era diffusa la tendenza a giudicare l’arte di Verdi

come un fenomeno che, dalla semplicità, modestia di mezzi ed ingenuità

popolare dei primi anni si fosse progressivamente elevato alle vette della

produzione ultima.

Negli anni ’30 c’è stata la reazione a questa assurda visione teleologica.

In Germania, il movimento della Verdi-Renaissance, con contributo di critici e

scrittori (ad esempio, quello del romanziere austriaco Franz Werfel, autore di

Verdi, il romanzo dell’o-pera) operò una rivalutazione globale di tutto il teatro

verdiano: emblematico, a questo proposito, il contributo di Paul Bekker nel

capitolo su Verdi del volume dedicato alle principali figure del teatro d’opera7.

In Italia, la riscossa del primo Verdi aveva già avuto tra i suoi pionieri le

esecuzioni di Toscanini alla Scala e il libro di Gino Roncaglia 8. Ma fu

soprattutto Massimo Mila che, nel suo studio su Il melodramma di Verdi,

pubblicato da Laterza del 19339, mise in luce la grandezza delle prime opere,

7

P. BEKKER, Wandlungen der Oper, Zürich-Leipzig, Orell Füssli, 1934.

G. RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, l’ascensione creatrice dell’arte sua, Napoli,

Perella, 1914, ripubblicato con il titolo L’ascensione creatrice di Giuseppe

Verdi, Firenze, Sansoni, 1940. Le citazioni contenute in questo volume si

riferiscono alla seconda edizione.

9

Questo studio di Mila è confluito, con altri saggi verdiani, nel recentissimo

Verdi, cit.

8

18

senza svalutare quelle successive, bensì mostrando che, anche in Rigoletto, nel

Trovatore e nella Traviata, l’arte di Verdi si era già posta a livelli altissimi,

seppure con strumenti stilistici e interessi drammatici profondamente diversi

da quelli dei capolavori successivi. L’entusiasmo per la riscoperta del primo

Verdi giunse a determinare addirittura un rovesciamento di prospettive: il

critico e scrittore Bruno Barilli, nella sua celebre raccolta di articoli Il paese

del melodramma, pubblicata nel 1930, opponeva il Trovatore «dove c’è

crepitio di genio: tanto genio che grandina» al Falstaff in cui il fuoco del primo

Verdi gli appariva solo come «cenere calda»10.

Il dibattito generato dall’effettiva varietà stilistica dell’opera verdiana è

stato sovente condizionato da un’ottica evoluzionistica che, seppure attenuatasi

col tempo, ha lasciato le sue tracce anche nella gigantesca monografia di Julian

Budden11 che distingue, ad esempio, le partiture «innovative», che aprono nuove

vie, da quelle «conservatrici» che consolidano risultati acquisiti.

La tendenza a incasellare le opere di Verdi in categorie alternative

distinguendo l’artista «conservatore» da quello «innovatore», rischia di

compromettere l’esatta comprensione della complessità del fenomeno: meglio

è considerare ciascun’opera in sé e per sé, al riparo da qualsiasi interpretazione

evoluzionistica, perché ogni capolavoro di Verdi ha le sue leggi e proporzioni

interne e mescola diverse scelte stilistiche che non sono né “innovative” né

“conservatrici”, ma solamente funzionali in rapporto alla natura del soggetto,

alla costruzione del libretto, al carattere dei personaggi ed alla specificità delle

situazioni. In ogni capolavoro che guarderebbe indietro ci sono scelte

rivoluzionarie, e viceversa, ogni partitura orientata all’impiego di forme più

libere e audaci contiene brani di struttura apparentemente tradizionale. Verdi

non è mai conservatore, guarda sempre avanti: solo che per lui l’innovazione

ha diverse strade. Così, l’impiego delle forme chiuse e l’esclusione del

declamato dal Trovatore, che fanno per lo più considerare quest’opera come

passatista, come se l’autore si fosse improvvisamente pentito e avesse

rinnegato le scelte rivoluzionarie di Rigoletto, sono dettate dalla natura del

dramma e dall’impostazione retorica del testo: rispondono, cioè, a criteri di

intrinseca necessità espressiva e drammatica. Verdi ha fatto queste scelte

perché non avrebbe potuto farne altre in base alla logica dei rapporti tra

contenuto drammatico e stile. Che cosa «conserva» Il Trovatore del

melodramma passato? Proprio nulla, perché il modo di impiegare la melodia e

le forme chiuse è talmente nuovo da portare quei mezzi stilistici ad un tipo di

espressione non meno elettrizzante, moderna e rivoluzionaria di quella fondata

sulle forme più libere e aperte dominanti nel Rigoletto o nella Traviata; dove

10

11

Cfr. B. BARILLI, Il paese del melodramma, Torino, Einaudi, 1985 [1930].

J. BUDDEN, Le opere di Verdi, 3 voll., trad. it., Torino, Edt, 1985-88.

19

peraltro non mancano pagine «conservatrici» (si vedano le parti di Gilda o di

Germont), perché così esigeva imperiosamente la natura di certi personaggi o

di specifiche situazioni; e questo non per una rinuncia all’originalità, ma per

creare una voluta, potente e originalissima frizione dialettica con le pagine

«innovatrici»; il che fa sprizzare l’energia musicale e drammatica che anima il

progetto operistico nel suo complesso: progetto nuovo, rivoluzionario, audace

come la scelta dei tre soggetti consapevolmente adottati dal compositore per la

loro dirompente originalità: «…io desidero soggetti nuovi, grandi, belli,

variati, arditi […]» scriveva Verdi, il 1° gennaio 1853, a Cesare de Sanctis «ed

arditi all’estremo punto, con forme nuove ecc. ecc., e nello stesso tempo

musicabili […] Quando mi si dice: ho fatto così perché così han fatto Romani,

Cammarano ecc., non c’intendiamo più: appunto perché così han fatto quei

grandi, io vorrei si facesse diversamente». Naturalmente, anche il Trovatore,

pur se scritto da Cammarano, è radicalmente diverso da ciò che il poeta aveva

fatto per gli altri compositori, cui Verdi pensa in questa professione di estetica

rivoluzionaria.

Sbarazzato il campo dalla tentazione di leggere il complesso dell’opera

verdiana e le singole opere alla luce della contrapposizione fasulla tra

innovazione e conservazione, è opportuno oggi guardarsi da un’altra insidia

estetica. Dietro la prudenza di Massimo Mila che, davanti al «più pazzo dei

melodrammi», esortava ad un giudizio equilibrato, per evitare di far del

Trovatore un «polemico oggetto sia di esagerato disprezzo che di esagerata

ammirazione»12, perdurava la convinzione che questo fosse il melodramma

«più lacerato fra altezze vertiginose di appassionata disperazione e abissi di

sommaria brutalità»: ossia, in pratica, un’opera spaccata nell’opposizione di

bello e brutto. Niente da stupirsi: il criterio di leggere le opere di Verdi,

distinguendo le pagine buone dai presunti errori estetici, percorre tutta la

critica verdiana sin dalla prima monografia sull’argomento, quella di Abramo

Basevi, pubblicata nel 1859 e ora disponibile per il lettore moderno in

un’edizione minutamente annotata da Ugo Piovano13. Hanslick, lo storico

viennese amico di Brahms, citato da Mila, osservava nel 1880 che «la musica

del Trovatore è a un tempo la piena espressione della rozzezza artistica di

Verdi e dell’intensità del suo talento». «E acutamente aveva osservato –

commenta Mila – che questi alti e bassi non erano tanto dovuti ad un

indebolimento dell’ispirazione, ‘come avviene spesso in Bellini’, ma piuttosto

ad una ‘voluta, dolosa ricerca del triviale’ ch’egli era tentato di definire

12

M. MILA, Verdi, cit., p. 486.

A. BASEVI, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, ed. critica a cura di U.

Piovano, Milano, Rugginenti, 2001.

13

20

ingegnosamente come ‘cattiva volontà estetica’»14. Hanslick, dunque, aveva

visto giusto: il dislivello qualitativo delle pagine del Trovatore è voluto; non

capiva, però, che il gioco di alti e bassi, la contrapposizione di sublimi

dilatazioni poetiche e pagine precipitose ha, come vedremo, una profonda

ragione strutturale e costituisce la pulsazione vitale che anima la drammaturgia

dell’opera, determinandone l’identità e il valore. Ma ciò che Mila e Hanslick

giudicavano triviale e brutale lo è veramente? O questi giudizi appartengono

solo alla sfera del gusto personale, condizionato da una cattiva tradizione

esecutiva, di cui il Trovatore è stato sovente vittima illustre?

Alcune esecuzioni teatrali e discografiche degli ultimi decenni hanno

rivelato, in ogni pagina del Trovatore, una scrittura accuratissima, sia nella

dinamica, mantenuta molto sovente nel piano e nel pianissimo, e quindi

lontana da quelle pesantezze che si sono incrostate, come cattive abitudini

interpretative, su di una partitura molto eseguita, sia nella strumentazione,

tanto semplice, quanto limpida, trasparente ed efficace nel fissare la tinta dei

singoli brani attraverso l’uso e i contrasti dei timbri (basti vedere che

strumentazione squisita Verdi destina ad una pagina d’immediata presa

popolare ed in sospetto di volgarità come il coro degli armigeri che apre il

terzo atto: ma va eseguita come è scritta). Non esistono nel Trovatore le

trivialità, ravvisabili, invece, nel Corsaro e nell’Alzira, nella Giovanna d’Arco

e nei Masnadieri. Esiste, invece, una contrapposizione voluta di stile alto e

stile basso, nobile e popolare, melodie che si sviluppano con imprevedibile

varietà e complessità ed altre, più semplici e regolari, stupori lirici e incalzanti

vertigini in cui la situazione precipita e si conclude con rapidità inaudita: ma

tutto è governato da una vigile coscienza formale, e nutrito da una vena

melodica al massimo del suo splendore, il che ha permesso a Verdi di

raggiungere, nel Trovatore, la qualità veramente discriminante rispetto alle

opere (brutte) degli anni di galera: l’impressività, la memorabilità, la

personalità fortissima di ogni idea melodica impiegata a scopi di

rappresentazione drammatica.

È questo il criterio di giudizio che ci può utilmente guidare in una

rilettura odierna del teatro verdiano: impressività tematica significa altissima

individualizzazione. Per raggiungerla, Verdi lavorava sodo: gli abbozzi delle

singole opere mostrano che melodie apparentemente facili sono in realtà frutto

di un’accurata elaborazione, alla ricerca di quella caratterizzazione melodica in

funzione drammatica che le rende indelebili nella nostra memoria, e

indissolubilmente legate al personaggio ed alla situazione. Pagine come la

canzone del Duca «La donna è mobile», nel Rigoletto, o l’aria di Germont «Di

14

M. MILA, Verdi, cit., p. 486.

21

Provenza il mare e il suol», con relativa cabaletta15, nella Traviata, potranno

piacere o non piacere: ciascuno giudicherà in base al proprio gusto, che a noi

interessa fino ad un certo punto. Ma sta di fatto che la loro impressività

melodica, e la loro collocazione in quel determinato punto del dramma,

colgono con icastica esattezza, da un lato la sfacciataggine libertina del duca,

dall’altra il vacuo perbenismo borghese di Germont, e la sua indifferenza di

fronte al dramma di Violetta, e alla nervosa disperazione di Alfredo.

È dunque la memorabilità tematica raggiunta nelle opere della trilogia,

divenute popolari proprio per questa caratteristica, che permette a Verdi di

sintetizzare una situazione drammatica non solo in una melodia in quanto tale,

ma anche per il contrasto che essa instaura con altre invenzioni musicali, più

semplici o più elaborate, ma ugualmente in grado, attraverso la loro personalità

melodica, di determinare un gioco di opposizioni vigorosissime, cui si deve la

pulsazione segreta della drammaturgia verdiana; la quale si svuoterebbe quasi

del tutto se fosse affidata alle melodie generiche che caratterizzano le opere dei

cosiddetti anni di galera. In Verdi, invenzioni musicali che, di per sé, non

avrebbero grande valore, acquistano un’espressività straordinaria per il

contesto in cui sono poste e che conferisce loro un’esaltante funzione

espressiva (vedasi «Amami Alfredo!» nella Traviata): solo giudicando ogni

pezzo in rapporto alla sua collocazione nel tutto, considerando l’energia

musicale e drammatica sprigionata dall’acco-stamento, molto moderno, tra

stile alto e stile basso, melodie chiuse e declamati aperti, forme strofiche e

passi del tutto liberi, musica sublime e musica “prosaica”, si comprendono la

funzione del singolo brano e le sue ragioni espressive.

Il Trovatore, dove simili contrasti sono portati all’incan-descenza, è la

partitura più “melodrammatica” di Verdi, l’emble-ma più rappresentativo della

forza passionale che divampa nel melodramma italiano dell’Ottocento e si

concretizza, qui, in un’e-ruzione di pura musica, teatralmente orientata.

L’opera richiede da parte nostra uno sforzo di superamento delle convenzioni:

ma è uno sforzo ripagato dal premio di un’eccezionale capacità di fascinazione

musicale. Forse mai più, nella sua carriera, Verdi ha trovato e inventato delle

melodie immediate come quelle del Trovatore, forse mai più Verdi ha

incarnato lo spirito melodrammatico nella sua essenza, che è appunto quella di

esprimere il dramma col melos, affidandosi al potere che la musica, nelle sue

forme autosufficienti, possiede di creare contrasti e fare teatro esclusivamente

con i propri mezzi.

15

In particolare la cabaletta «No, non udrai rimproveri», è nata da un minuto

lavoro di correzioni successive. Cfr. G. VERDI, La Traviata. Schizzi e abbozzi

autografi, a cura di F. Della Seta, Parma, Istituto di Studi Verdiani, 2000, pp.

161-65.

22

2. La genesi del Trovatore.

Il libretto del Trovatore è del poeta napoletano Salvatore Cammarano,

già autore di fortunati libretti per diversi musicisti (basti ricordare quello di

Lucia di Lammermoor di Donizetti e di Luisa Miller, per lo stesso Verdi), ed è

tratto dal dramma cavalleresco El trovador dello spagnolo García Gutiérrez,

massimo drammaturgo spagnolo dell’epoca, rappresentato a Madrid nel 1836.

L’opera fu creata a Roma, con grande successo, nel Teatro Apollo, il 19

gennaio 1853. Immediatamente, il Trovatore venne ripreso da teatri italiani e

stranieri e costituì il più grande successo mai ottenuto da Verdi che era reduce

dal trionfo del Rigoletto, rappresentato a Venezia nel 185116.

Si tratta di una vicenda a tinte molto fosche, piena di elementi

avventurosi, zingareschi, orrifici, particolarmente amati nel teatro del primo

Ottocento. La storia attraeva Verdi che, in Rigoletto, aveva messo in scena un

dramma, tratto da Le roi s’amuse di Victor Hugo, cui Gutiérrez s’avvicinava

per gusto e scelte narrative e drammatiche.

Salvatore Cammarano aveva già dato prova d’una grande capacità

d’intuire quelle che erano le esigenze del teatro d’opera: situazioni chiare,

contrasti netti, messa a fuoco di sentimenti e di situazioni con poche parole,

semplici e significative. Come succede per altre opere di Verdi, anche la

genesi del Trovatore è documentata da un carteggio, recentemente pubblicato

dall’Istituto di Studi Verdiani di Parma 17. Il 29 marzo 1851, Verdi scriveva

all’amico Cesare De Sanctis: «Sono fieramente in collera con Cammarano:

egli non considera niente il tempo che per me è una cosa estremamente

preziosa. Egli non m’ha scritto una parola su questo Trovatore: gli piace o non

gli piace?» e continua nella stessa lettera:

Non capisco cosa vogliate dire sulle difficoltà sì pel buon senso che pel

teatro!! Del resto tanto più Cammarano mi presenterà novità, libertà di

forme io farò meglio. Faccia pure tutto quello che vuole: tanto più sarà

ardito io sarò più contento. Solo abbia di mira le pretese del pubblico

Per la genesi dell’opera e i rapporti con Cammarano relativi alla stesura del

libretto cfr. la prefazione all’edizione critica della partitura a cura di David

Lawton, pubblicata da Ricordi / The University of Chicago Press nel 1993.

17

Carteggio Verdi-Cammarano (1843-1852), a cura di C. M. Mossa, Parma,

Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2001.

16

23

che vuole brevità. A voi dunque che siete suo amico sollecitatelo a non

perdere un minuto di tempo18.

Verdi dunque cerca il nuovo, vuol cimentarsi con qualche cosa che gli

altri non abbiano ancora fatto; inoltre, la ricerca della brevità, della

concentrazione, costituisce una legge ineludibile della sua drammaturgia.

Una lettera a Cammarano del 4 aprile 1851 ci mostra come il

compositore fosse attento ai minimi particolari del libretto:

La scena della monacazione bisogna lasciarla (è cosa troppo originale

perché io vi possa rinunciare) ed anzi bisogna cavarne tutto il partito,

tutti gli effetti possibili. Se non volete che la monaca [Leonora] fugga

volontariamente fate che il Trovatore (con molti seguaci) la rapisca

svenuta. È vero che la Gitana [Azucena] fa intendere che Manrique non

è suo figlio, ma è una parola che le sfugge nel racconto e che la ritira sì

presto che il Trovatore, lontano dal pensare cosa simile, non può

credere sia quella una verità. La Gitana non salva sé e Manrico perché

sua madre sul rogo le aveva gridato: ‘Vendicami!’. Altrove dice: ‘il

feroce fantasma, le braccia verso me tendendo, urlò: Vendicami! […] e

si lanciò tra le nubi nell’aria ripetendo: Vendicami!’ L’ultima parola del

dramma: ‘è sei vendicata’19.

E, sempre rivolto al librettista:

Voi non dite una parola se questo dramma vi piace: io ve l’ho proposto

perché pareva mi presentasse bei punti di scena, e soprattutto qualche

cosa di singolare e di originale nell’insieme. Se voi non eravate del mio

parere, perché non mi avete suggerito altro argomento?

Ma queste parole significavano poco per Cammarano, perché il suo

“programma”, quando arrivò, fu sul punto di indurre Verdi ad abbandonare il

progetto. C’è ancora una lettera in cui sembra scontento del libretto del

Trovatore:

Parmi, o m’inganno, che diverse situazioni non abbiano la forza e l’originalità di prima, e che soprattutto Azucena non conservi il suo

carattere strano e nuovo; parmi che le due passioni di questa donna,

amor filiale e amor materno, non vi sia più in tutta la loro potenza. Per

esempio non amerei che il Trovatore restasse ferito nel duello. Questo

18

19

Cit. in J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II. p, 65.

Ibidem, pp. 65-67.

24

povero Trovatore ha sì poco per lui che se gli togliamo valore che cosa

gli resta? Come interessare Leonora sì alta di rango? Non mi piacerebbe

che Azucena facesse il racconto ai Zingari; che nel pezzo concertato 3 a

parte, dicesse: “Tuo figlio fu arso vivo” ecc. ecc. “ma io non v’era” ecc.

ecc.; e finalmente non la vorrei pazza in ultimo. Desidererei che

lasciaste la grand’Aria!! Eleonora non ha parte con Canto dei morti e la

Canzone del Trovatore, e mi sembra questa una delle migliori posizioni

per un’Aria.

Il carteggio tra Verdi e Cammarano va avanti con minute osservazioni

sulla composizione dell’opera che nel giugno viene funestata da un evento

inatteso e tragico: l’improvvisa morte del librettista. Questo fatto scompagina

il piano di Verdi e gli impone la necessità di cercare un altro collaboratore che

porti a termine il lavoro: lo trova in Emanuele Bardare, giovane poeta che

accetta con entusiasmo l’idea di lavorare per Verdi e rifinire il libretto del

predecessore che era, a dire il vero, praticamente concluso20.

Ma, nella composizione di un’opera, non è solo il rapporto con il

librettista che conta, è anche la disponibilità di certi interpreti. Come tutti i

grandi operisti, Verdi scrive su misura per determinati cantanti, e la figura

dell’interprete è strettamente connessa a quella dei suoi personaggi. Ci sono

casi, nell’epistolario verdiano, in cui il musicista afferma di aver in mente un

personaggio proprio per un determinato cantante, altri in cui rifiuta un cantante

perché inadatto al personaggio che sta per nascere. Ecco alcuni giudizi sui

cantanti del Trovatore, che doveva essere rappresentato al Teatro Apollo di

Roma, espressi dall’amico De Sanc-tis che, il 23 ottobre 1852, così informava

Verdi:

La Penco [prima interprete di Leonora] […] ha dei difetti ma molti

pregi […]. Ella non è soprano perfetto. Vi dirò che è molto graziosa,

attento Maestro! Vi avverto però che è un demonio! Al certo bastonerà

l’altra prima donna. Mi dicono che la Goggi [Azucena] sia una vecchia

artista; voi la ringiovanirete con la magia della vostra musica. Maestro,

tutti attendiamo un capolavoro nel Trovatore. Verdi con la sua musica

deve eternare l’ultimo lavoro del Cammarano21.

L’annotazione sull’aspetto fisico della cantante mostra che Verdi dava

grande importanza all’allestimento scenico delle sue opere che, negli anni

successivi, verrà minutamente illustrato nelle cosiddette “disposizioni

20

21

Cfr. J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 68.

Ibidem, p. 68.

25

sceniche”, in cui è descritto tutto lo spettacolo: costumi, scene, azione, gesti

dei singoli e delle masse. Leggendo questi veri e propri «copioni di regia»,

muta completamente l’immagine vulgata del melodramma ottocentesco che,

nelle sue espressioni più alte, era uno spettacolo estremamente curato sul piano

scenico. Ciò che colpisce, nelle intenzioni di Verdi, è il desiderio di rendere

ogni gesto significativo, evitando pose scomposte ed esagerazioni retoriche per

far sì che l’azione e i sentimenti dei personaggi si esprimano con la massima

verità

e

naturalezza:

una

concezione

registica

assolutamente

«antimelodrammatica» e vicinissima al gusto moderno. Ecco perché la

considerazione della personalità dell’interprete, sotto il profilo scenico e

musicale, era determinante, e il rapporto diretto con l’ese-cutore, le sue

esigenze, pretese e capacità di comprendere il valore della musica a lui

destinata entrava quotidianamente nel lavoro compositivo. Lo documenta, ad

esempio, una lettera a Francesco Maria Piave del 17 aprile 1853, che riguarda

la messa in scena del Trovatore a Venezia, dove Marianna Barbieri Nini

doveva cantare la parte di Eleonora, e non amava l’aria «Tacea la notte

placida». Ecco il drastico giudizio di Verdi:

Saluterai la Barbieri e le dirai che parmi la cavatina del Trovatore

buona, che io perciò non posso né devo cambiarla. Sarebbe un suicidio!

Se mi è lecito dire la mia opinione, perché la Barbieri fa quella parte se

non ci sta bene? E volendo pur fare il Trovatore, c’è un’altra parte,

quella della Zingara. Bando alle convenienze, né si dica, è una parte

secondaria: no davvero: è prima, primissima, più bella, più drammatica,

più originale dell’altra. Se io fossi primadonna (il bell’affare!) farei

sempre nel Trovatore la parte della Zingara22.

Nella prima esecuzione del Trovatore, il 19 gennaio 1853, i cantanti erano:

Rosina Penco, nella parte di Leonora, Emilia Goggi come Azucena, Giovanni

Guicciardi, baritono, nella parte del Conte di Luna e il tenore Carlo Baucardè in

quella di Manrico.

22

Ibidem, pp. 72-73.

26

Capitolo secondo

Atto primo (Parte prima: Il duello)

N. 1 Introduzione «All’erta!» (Ferrando, Coro)23.

L’opera è divisa in quattro atti, chiamati «parti», ciascuna

contrassegnata da un titolo che indica per due volte un personaggio, e per altre

due una situazione: «Il duello», «La gitana», «Il figlio della zingara», «Il

supplizio».

Il Trovatore non possiede Ouverture. Il sipario si leva, durante la breve

introduzione strumentale, sull’«atrio del palazzo dell’Aliaferia. Da un lato

porta che mette agli appartamenti del Conte di Luna. Ferrando e molti

Familiari del Conte giacciono presso la porta: alcuni Uomini d’arme

passeggiano in fondo».

L’azione avviene parte in Biscaglia, parte in Aragona, all’inizio del

secolo XV, nel tardo medioevo spagnolo. Il Conte di Luna comanda le truppe

fedeli alla Principessa d’Aragona, nella guerra da lei condotta contro un

ribelle, il Conte d’Urgel. L’idea dell’ambiente è molto importante per Verdi.

La musica della prima scena riflette, infatti, il carattere militaresco della

fortezza medievale di Saragozza, dominata dal grigio della pietra e del ferro,

nell’oscurità della notte. Ferrando è lo scudiero del Conte di Luna; i Familiari

sono i servi accompagnati da soldati. L’opera inizia quindi con personaggi

secondari. Ferrando è un basso che, unito al coro di tenori e di bassi, conferisce

un colorito scuro all’Introduzione, aperta dall’esortazione di Ferrando ai servi

che stanno dormendo:

All’erta, all’erta! Il Conte

n’è d’uopo attender vigilando, ed egli

talor, presso i veroni

della sua cara, intere

passa le notti.

Familiari

Gelosia le fiere

23

La suddivisione della partitura in numeri è quella proposta dalla edizione

critica a cura di David Lawton, pubblicata da Ricordi / The University of

Chicago Press nel 1993.

27

serpi gli avventa in petto!

Ferrando

Nel Trovator, che dai giardini move

notturno il canto, d’un rivale a dritto

ei teme!

In questi versi c’è una densità d’informazioni che non può essere

casuale. Apprendiamo che il Conte s’apposta sotto i balconi di una donna, di

notte, e che il Trovatore lo disturba con un canto che si diffonde nei giardini.

Le immagini contengono in nuce un contrasto drammatico fra tre personaggi e

un movimento ambientale: è già un piccolo esempio di concentrazione

narrativa, tipicamente verdiana. La parte di Ferrando è una specie di mappa

dell’opera, ci dice tutto di quello che è successo, ci parla dei personaggi e dei

loro rapporti, di una donna amata da due uomini, di una zingara, dei giardini,

della notte. Subito dopo, Ferrando inizia a raccontare la storia avventurosa e

macabra del fratello del Conte di Luna. Il vecchio Conte aveva due figli:

accanto alla culla del minore, la nutrice aveva trovato, una mattina, una zingara

che era stata immediatamente cacciata. Ma il bimbo, stregato, aveva

cominciato a deperire; la zingara era stata allora condannata e arsa sul rogo. La

figlia di costei, per vendicarsi, aveva rapito il bambino: in seguito erano stati

trovati, sul luogo stesso del rogo, i resti di un bimbo bruciato. Il vecchio Conte

era morto pochi giorni dopo, facendosi promettere dal figlio maggiore che

avrebbe in ogni modo continuato le ricerche per rintracciare il fratello.

Questo racconto, con immagini al limite del grottesco, c’introduce in un

mondo d’azioni eccessive, passioni smisurate, fatti abnormi che ci possono far

sorridere, nei poveri versi del Cammarano: poveri ma non sprovveduti, perché,

come vedremo, sono assolutamente funzionali alle esigenze della musica di

Verdi, volta a destare la curiosità dello spettatore, creando una tensione

narrativa in un’atmosfera fosca, notturna, in cui albergano immagini di paura,

terrore e mistero, ma anche guizzi di zingaresca vivacità.

Verdi imprime un ordine preciso alla scena, affermando, sin dall’inizio,

il carattere molto strutturato dei brani del Trovatore che sono sempre assai

semplici come articolazione formale. Il primo episodio (fino a «ei teme») è

preceduto da una breve introduzione strumentale, con una serie di segnali che

si susseguono uno dopo l’altro, con effetto quasi spaziale: triplice rullo della

grancassa e del timpano, nel registro basso, sempre più forte; fanfara della

grande orchestra in fortissimo; appello del corno. Gli arpeggi, legati, in

pianissimo, segnano l’alzarsi del sipario che mostra Ferrando e molti servi del

Conte sdraiati e assonnati presso la porta, mentre, sullo sfondo, alcuni soldati

passeggiano: il disegno degli archi, mollemente adagiato in un gioco imitativo

e punteggiato dal triplice richiamo delle trombe, dà un senso di attesa e di

28

torpore. I servi si stanno addormentando, e Ferrando, subito dopo, li richiama

alla veglia. Ma questa successione di segnali non è solo narrativa: crea un

effetto spaziale. C’è un senso di profondità dato dal rullo iniziale che si

avvicina a poco a poco, passando dal piano al fortissimo; l’effetto di un

accecante primo piano nello squillo della fanfara militaresca a piena orchestra;

poi un’idea di lontananza nell’appello, pianissimo, del corno che sembra

provenire da chissà dove, e annuncia qualcosa di misterioso, notturno,

impreciso. Naturalmente è una spazialità immaginaria, creata in virtù della

dinamica (contrasto tra piano e forte) e dei colori timbrici: ma fissa una

dimensione «stereofonica», articola una spazialità sonora che avrà grandi

sviluppi nel corso dell’opera.

Subito attacca il canto di Ferrando, con un recitativo abbastanza

convenzionale, pausato dai commenti del coro («All’erta! All’erta!»). Alle

parole «d’un rivale a dritto ei teme», finisce la parte introduttiva: il tempo

cambia, inizia un Moderato in Sol maggiore in cui il coro chiede a Ferrando

che gli venga raccontata la vera storia di García, fratello del Conte. E Ferrando

attacca la sua ballata, che narra un fatto lontano, circondato da un’aura

misteriosa e leggendaria. Nella partitura questo pezzo è indicato come

«Racconto» che non è una definizione musicale, come «aria», «cabaletta»,

«cavatina» ma letteraria. La ballata aveva una forte circolazione nella musica

europea del tempo, specie in Germania, dove costituiva un genere ricorrente

nella produzione liederistica per canto e pianoforte. Sua caratteristica è la

forma strofica, qui molto semplice: A–B–A’–B’ corrispondente ai seguenti

versi:

A

B

A’

B’

Di due figli vivea padre beato

Abbietta zingara fosca e vegliarda

Asserì che tirar del fanciullino

La fattucchiera perseguitata

Qui le due sezioni A–B si ripetono, con pochissime varianti. La prima

sezione:«Di due figli vivea, padre beato, | il buon Conte di Luna» presenta

versi endecasillabi, alternati a settenari, mentre quelli che seguono sono

quinari doppi: «Abbietta zingara, fosca vegliarda!»: il mutamente ritmico è

riflesso dalla musica in modo evidentissimo. Il compositore avrebbe potuto

mascherarlo in una forma a sviluppo continuo, senza salti: di fronte al testo il

musicista ha sempre una gran libertà di scelta. Qui Verdi intende esaltare

proprio lo scatto energetico che si determina nel passaggio tra i due tipi di

versi che, dal punto di vista del contenuto narrativo e dell’impostazione

retorica, sono del tutto affini.

29

Il canto di Ferrando inizia in modo tranquillo, con una specie di

preambolo in cui la melodia si mette in moto a poco a poco. La voce è

accompagnata dal suono cupo di clarinetto e fagotto che creano intorno alle

prime frasi un clima di mistero:

Sul romper dell’aurora un bel mattino

ella dischiude i rai;

e chi trova d’accanto a quel bambino?…

Con quest’ultimo verso, in orchestra c’è una discesa cromatica, fosca e

presaga. Tutto il pezzo è punteggiato da frasi striscianti che sembrano uscire

dall’ombra con il loro andamento serpeggiante, oscurissimo. Si entra, poi, nel

cuore dell’argomen-to, e la musica cambia completamente.

Abbietta zingara, fosca vegliarda!...

cingeva i simboli di maliarda!

E sul fanciullo, con viso arcigno,

l’occhio affiggeva torvo, sanguigno!

D’orror compresa è la nutrice!

Acuto un grido all’aura scioglie;

ed ecco, in meno che il labbro il dice,

i servi accorrono in quelle soglie:

e fra minacce, urli e percosse

la rea discacciano, ch’entrarvì osò.

Il racconto si svolge su una musica che si ripete con caratteristiche

fisse. La tonalità di mi minore, il ritmo in 3/4 come di valzer, la sonorità in

pianissimo, il canto con appoggiature e quartine di semicrome staccate su

tempo forte, i salti di ottava con accenti sulla nota acuta, suggeriscono un

colorito avventuroso, quasi zingaresco, ma avvolto da un senso di mistero: c’è

come un suono soffocato di nacchere che crepitano nella voce del basso, se il

cantante è capace di sgranare le quartine con scattante precisione. Le

figurazioni che si susseguono acquistando tensione, scattano ritmicamente una

dopo l’altra, come una molla che s’avvita, portando avanti il discorso con

quella spinta energetica in cui sta il senso drammatico della scena. Il carattere,

tipicamente verdiano, del pezzo, consiste nel suo progressivo caricarsi

d’energia, mentre la sonorità sale da piano a forte e il coro esplode in

fortissimo, con martellante durezza ritmica:

Giusto quei petti sdegno commosse;

l’insana vecchia lo provocò!

30

La tensione momentaneamente si scarica, per riprendere subito dopo.

Ferrando ricomincia. Si noti come Verdi intona questi versi:

Coverto di pallor, languido, affranto

ei tremava la sera,

il dì traeva in lamentevol pianto...

Ammaliato egli era!

Ecco un caso evidente di parola scenica. Le parole, nel racconto di

Ferrando, non si capiscono, ma l’espressione «ammaliato egli era!» è invece

chiarissima, perché mette a fuoco la situazione insieme ad «abbietta zingara»:

due parole sceniche che fissano gli elementi essenziali del racconto: il tono

zingaresco e una fatalistica minaccia che aleggia su tutto il pezzo. Qui

l’elemento zingaresco è oggettivato attraverso il racconto di persone e fatti