INTRODUZIONE

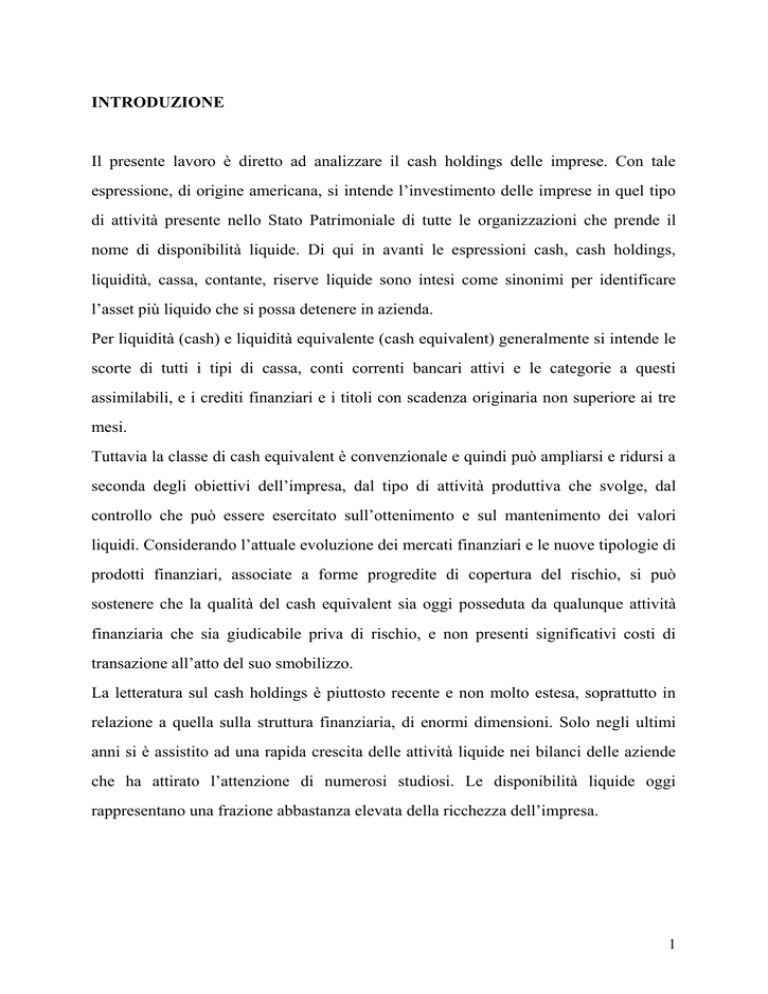

Il presente lavoro è diretto ad analizzare il cash holdings delle imprese. Con tale

espressione, di origine americana, si intende l’investimento delle imprese in quel tipo

di attività presente nello Stato Patrimoniale di tutte le organizzazioni che prende il

nome di disponibilità liquide. Di qui in avanti le espressioni cash, cash holdings,

liquidità, cassa, contante, riserve liquide sono intesi come sinonimi per identificare

l’asset più liquido che si possa detenere in azienda.

Per liquidità (cash) e liquidità equivalente (cash equivalent) generalmente si intende le

scorte di tutti i tipi di cassa, conti correnti bancari attivi e le categorie a questi

assimilabili, e i crediti finanziari e i titoli con scadenza originaria non superiore ai tre

mesi.

Tuttavia la classe di cash equivalent è convenzionale e quindi può ampliarsi e ridursi a

seconda degli obiettivi dell’impresa, dal tipo di attività produttiva che svolge, dal

controllo che può essere esercitato sull’ottenimento e sul mantenimento dei valori

liquidi. Considerando l’attuale evoluzione dei mercati finanziari e le nuove tipologie di

prodotti finanziari, associate a forme progredite di copertura del rischio, si può

sostenere che la qualità del cash equivalent sia oggi posseduta da qualunque attività

finanziaria che sia giudicabile priva di rischio, e non presenti significativi costi di

transazione all’atto del suo smobilizzo.

La letteratura sul cash holdings è piuttosto recente e non molto estesa, soprattutto in

relazione a quella sulla struttura finanziaria, di enormi dimensioni. Solo negli ultimi

anni si è assistito ad una rapida crescita delle attività liquide nei bilanci delle aziende

che ha attirato l’attenzione di numerosi studiosi. Le disponibilità liquide oggi

rappresentano una frazione abbastanza elevata della ricchezza dell’impresa.

1

Uno studio di JP Morgan1 ha evidenziato come dal 2000 al 2004, nel settore corporate

delle nazioni più ricche, si è assistito ad un incremento del risparmio di più di un

trilione di dollari. Questo fenomeno assume maggiore importanza per il fatto che negli

ultimi quarant’anni non vi è mai stato un tale accumulo di risorse liquide da parte delle

aziende, e inoltre perché parallelamente vi è un forte decremento della propensione al

risparmio da parte delle famiglie.

Un caso particolarmente interessante è stato quello della Microsoft, il gigante

americano del software. Ha destato molto clamore tra gli addetti il notevole cash

savings del colosso di Bill Gates.

Reuters al 2002 riporta che “Microsoft non ha mai pagato dividendi durante i suoi 15

anni di vita da public company e ha invece ammassato la più grande quantità di cash

nella storia industriale:36 miliardi di dollari…”. Sempre al 2002 da una lettera

dell’avvocato Ralph Nader a Bill Gates si apprende che “il cash holdings della

Microsoft sta crescendo ad un tasso impressionante di circa 1,5 miliardi di dollari al

mese nell’ultimo quadrimestre”.

Nel 2004 Microsoft presenta nel suo report annuale una posizione in cash pari a 60,6

miliardi di dollari. La crescente pressione degli investitori ha però costretto l’azienda a

annunciare il pagamento di dividendi pari a 32 miliardi di dollari e il riacquisto di 30

miliardi di dollari di azioni nei successivi quattro anni. A tale annuncio il mercato ha

reagito immediatamente, facendo salire il valore delle azioni del 5,7%.

Viene naturale chiedersi perché le compagnie trattengano al loro interno alte quantità

di cash, che invece potrebbero essere investite in maniera più redditizia. Oppure,

messa in un’altra prospettiva, domandarsi qual è il valore reale della liquidità. Per

Brealy e Myers questo rappresenta uno dei dieci quesiti ancora irrisolti della finanza

d’azienda.

1

“Corporate are driving the global saving glut”, JP Morgan Research, June 24, 2005

2

Per trovare una risposta occorre comunque distaccarsi dall’assunzione di mercati dei

capitali perfetti di Modigliani Miller.

Già assumendo la presenza di costi di transazione, sorge la necessità di determinare un

livello di cash ottimale che bilanci i costi e i benefici dell’accumulo di cash.

Ma è soprattutto la considerazione delle asimmetrie informative che assume maggiore

rilevanza nell’ambito del cash holdings. I fenomeni di moral hazard e di adverse

selection, introdotti da Akerlof nel 1970, con i conseguenti costi di agenzia, ci

mostrano le due facce di una stessa medaglia.

Da un lato il motivo precauzionale del cash, utile per i rainy day, per futuri periodi

possibili di scarsa liquidità, e collegato ai financial constraints, i vincoli finanziari

dovuti ad una differenza elevata nel costo delle finanze esterne rispetto a quelle interne.

In questo senso la liquidità permette di poter sfruttare le opportunità d’investimento

future senza dover sopportare costi troppo elevati o, nella peggiore delle ipotesi, senza

dover rinunciare a tali opportunità. È questo il succo della teoria di Myers e Majluf

(1984): il cash diventa un asset che crea valore per gli azionisti.

Ma, come detto, esistono due lati per ogni cosa. Come afferma Dittmar, “ c’è una linea

sottile tra l’avere abbastanza denaro per fare ciò che devi fare e l’avere abbastanza

denaro per fare ogni cosa tu voglia fare”. Le riserve liquide sono facilmente accessibili

da chi controlla l’azienda ed il loro utilizzo è eccessivamente discrezionale. Entrano

quindi nell’analisi considerazioni di corporate governance, a causa dei conflitti di

interesse tra manager e azionisti e, trasferendoci in un ambito più europeo, tra azionisti

di minoranza ed azionisti di maggioranza. Chi controlla di fatto l’impresa può mettere

in atto comportamenti opportunistici (moral hazard); il cash è sicuramente lo

strumento più semplice per estrarre benefici privati ai danni delle minoranze.

L’investimento in cash in questo caso distrugge valore per gli azionisti.

Quanto detto finora è il contenuto del primo capitolo, dove si passano in rassegna i

vari contributi teorici, a partire da Keynes, che nel 1936 spiega i possibili motivi per

detenere liquidità, continuando con la letteratura sui financial constraints e sui costi di

3

agenzia, per poi concludere dando uno sguardo alla realtà ormai diffusa dei gruppi e

alla possibile formazione di un mercato dei capitali interno sostitutivo del mercato

esterno così come del cash holdings.

Nel secondo capitolo sono invece esaminati i risultati riscontrati in letteratura. Si

analizzano le evidenze della letteratura sui financial constraints tramite i lavori

sull’investment cash flow sensitivity e sul cash cash flow sensitivity. Quindi sono

analizzati tutti i tipi di lavori empirici svolti sul cash holdings: quelli che ne studiano le

determinanti e il livello ottimale, quelli che ne studiano il valore, quelli che infine

esaminano l’utilizzo del cash definito excess cash, ossia il cui impiego è a totale

discrezione degli amministratori.

Nel terzo capitolo è svolta un’analisi empirica su di un campione di circa 4000 imprese

Europee di medio grandi dimensioni, quotate e non quotate. L’analisi si propone di

capire quali siano le determinanti dell’investimento in liquidità attraverso una

regressione del cash holdings sulle caratteristiche economico-finanziarie delle imprese.

Viene inoltre identificato il cash in eccesso per ogni impresa, analizzandolo nella sua

persistenza e nel possibile effetto che tale extra-cash può avere in un’equazione

classica d’investimento.

4

CAPITOLO 1

CONCETTI TEORICI ALLA BASE DEL CASH HOLDINGS

1.1 Motivi dell’accumulo di liquidità

L’essere a corto di liquidità è costoso per l’azienda, per cui essa formerà delle riserve

di liquidità fino al punto in cui i costi eguaglieranno i benefici che derivano dal

detenere cash. Trattenere un’unità addizionale di riserve liquide permette di diminuire

la probabilità che l’impresa si trovi in una situazione di mancanza di liquidità ed

abbassare i costi che ne derivano.

1.1.1 Motivo delle transazioni

Un’impresa che si trova a corto di liquidità deve reperirla sul mercato dei capitali, o

vendere assets, o tagliare i dividendi e investimenti, o infine rinegoziare i contratti

finanziari esistenti. Trovare sul mercato risorse fresche è molto costoso e non è sempre

possibile, ma anche le altre opportunità che si offrono all’impresa risultano tutte più

costose se riferite alle risorse interne prontamente disponibili come il cash. Il problema

di quest’ultimo è che la creazione ed il mantenimento di riserve di cash comportano

degli oneri da sostenere. Si tratta quindi di bilanciare il costo marginale delle riserve

liquide con il costo marginale dell’essere a corto di liquidità.

In letteratura, a partire da Keynes nel 1936, emergono due ragioni importanti per

detenere liquidità: il motivo dei costi di transazione e il motivo precauzionale2. Nel

primo caso si può generalmente affermare che le imprese mantengono in forma liquida

una parte dei loro portafogli per far fronte alle esigenze che derivano dalle transazioni

2

Keynes parla anche di un terzo motivo, quello speculativo. Questo dipende dalla previsione sul livello futuro

del tasso d’interesse.

5

correnti. Alcuni modelli classici della finanza (Baumol 1952, Miller e Orr, 1966)

derivano la domanda ottima per il cash quando un’azienda incorre in costi di

transazione nel momento in cui converte un asset finanziario non liquido in cash ed

utilizza il contante per i pagamenti. I due modelli principalmente riconosciuti sono

quello deterministico di Baumol e Tobin (1952;1956) e quello stocastico di Miller e

Orr (1966). I modelli, presentati nella teoria monetaria, sono consistenti con la teoria

dell’impresa e sono largamente accettati in finanza. E’ opportuno precisare che

entrambi gli approcci si riferiscono alla domanda di moneta delle imprese, quindi alla

liquidità in senso stretto.

Baumol è il primo ad osservare che la gestione dei saldi di cassa è assimilabile alla

gestione delle scorte. Se si suppone di possedere una riserva di liquidità a cui attingere

con regolarità per fare fronte ai pagamenti, quando essa si riduce a zero le si

ricostituisce vendendo buoni del tesoro. Il costo di ordinazione è rappresentato dalle

spese amministrative fisse che ogni vendita dei buoni del tesoro comporta.

L’importanza del modello di Baumol è la messa in luce della scelta fondamentale che

il cash manager deve fare fra i costi che conseguono alla negoziazione dei titoli ed i

costi che conseguono dal mancato investimento della liquidità.

Il modello di Baumol aiuta a capire perché le piccole e le medie imprese tendono a

detenere saldi di liquidità proporzionalmente più consistenti. Per le imprese più grandi

i costi di transazione connessi alla vendita e all’acquisto di titoli sono trascurabili, se

paragonati al costo opportunità di mantenere saldi di cassa eccedenti.

Il modello di Baumol si basa sul fatto che la riserva di liquidità viene creata ed usata

costantemente. Nella realtà però in certe settimane l’incasso di alcune ingenti fatture

può dare origine ad un’entrata netta di cassa, in altre invece si può avere, per effetto ad

esempio dei pagamenti ai fornitori, un’uscita netta di cassa.

Il modello di Miller e Orr (1966) tiene conto proprio dell’incertezza dei cash flows. Il

loro approccio fa si che i cash flows netti fluttuino in modo totalmente stocastico tra

6

un limite superiore ed un limite inferiore di controllo. Quando uno di questi limiti è

raggiunto l’impresa provvede a comprare o vendere titoli scambiabili sul mercato.

Si può affermare che il modello di Baumol e Tobin e quello di Miller e Orr implicano

entrambi che ci sono economie di scala nell’uso della moneta o, detto in altro modo,

che l’elasticità della domanda di moneta rispetto alle transazioni è inferiore all’unità.

In presenza di costi di transazione, un’impresa che massimizza il valore valuta i costi

marginali ed i benefici marginali del cash holdings per determinare un ottimo (tradeoff theory).

Nei modelli precedentemente esaminati il costo dell’investimento in liquidità è un

costo opportunità, dato dalla rinuncia al rendimento dei titoli di stato. Nel caso in cui

l’azienda si indebiti per ottenere denaro, il calcolo del costo fa riferimento al tasso

d’interesse che generalmente è assunto essere più alto di quello a cui si rinuncia

vendendo i titoli. Il calcolo diventa più complicato se si considera l’incertezza del

cash flow, come avviene in Miller e Orr. Si supponga questo esempio: per poter

massimizzare gli interessi percepiti, si vuole mantenere basso il saldo di cassa, ma ciò

comporta una maggiore probabilità di dovere ricorrere all’indebitamento in situazioni

di scarsità di contante. Si supponga che si debba decidere se mantenere liquidità senza

percepire interessi o investire i liquidi in titoli che fruttano il 10%. Il costo della

liquidità in questo caso è pari al 10%. Tuttavia, vendere titoli potrebbe essere difficile

e costoso, soprattutto con un preavviso piuttosto breve. Si può però ottenere un prestito

bancario al 12%. Per massimizzare il risultato atteso, il saldo di cassa deve essere

mantenuto ad un livello tale per cui la probabilità di ricorrere al debito bancario è pari

a 10/12, lo 0,83. Il saldo di cassa dipende quindi dall’indebitamento e dall’incertezza

dei flussi di cassa futuri. Se, rispetto ai titoli, il costo dell’indebitamento è elevato, ci si

deve assicurare che la probabilità di ricorrere a tale forma di copertura sia bassa. Se i

flussi di cassa sono molto incerti, può essere necessario mantenere un saldo di cassa

piuttosto elevato in modo da non dover ricorrere al prestito bancario. Al contrario se la

varianza del cash flow è bassa, si può mantenere un minore saldo di cassa.

7

Come detto prima, questa considerazione di costo della liquidità ha senso nei modelli

di Baumol-Tobin e Miller-Orr, in quanto studiano la liquidità in senso stretto, ossia

come domanda di moneta.

Il concetto di cash holdings invece contiene al suo interno non solo la cassa, il contante,

ma anche titoli di stato, banche c/c attivi e commercial paper, generando comunque un

rendimento, al contrario del semplice contante che non genera interessi. Damodaran

(2000) distingue tra wasting cash e non-wasting cash, dove nel primo caso si tratta di

cash lasciato in conti che non fruttano interessi. Riprendendo l’esempio della

Microsoft, la maggior parte dell’investimento in liquidità è in treasury bills e

commercial paper.

Il costo più rilevante dell’accumulo di liquidità è dato dal suo basso ritorno monetario

risk adjusted, se si assume che i managers massimizzano la ricchezza degli azionisti.

Tale costo è usualmente chiamato cost of carry: rappresenta la differenza tra il ritorno

che si ha dall’investimento in cash e l’interesse che si deve pagare per finanziare un

dollaro addizionale di cash. Infatti le attività liquide, come tutte le altre attività, devono

essere finanziate: coerentemente, il costo della liquidità può essere immaginato come il

differenziale tra l’interesse ricavato dall’investimento dei fondi in attività liquide ed il

costo del loro finanziamento. Se l’impresa potesse indebitarsi ed impiegare allo stesso

tasso di interesse non ci sarebbero costi nel detenere liquidità.

Infine, se si considera che i manager possono non agire in linea con gli interessi degli

azionisti, vi sarà un ulteriore costo rappresentato dai costi di discrezionalità

manageriale. Come vedremo nel seguito del capitolo, i manager tendono ad

accumulare liquidità per ottenere benefici personali a discapito degli altri portatori

d’interesse.

In presenza di costi di transazione il beneficio derivante dell’investimento in liquidità è

quello di poter convertire gli assets in cash evitando (o quanto meno riducendo) i costi

fissi dell’accesso al mercato dei capitali.

8

Il motivo del costo delle transazioni porta a molte predizioni circa l’accumulo di cash

delle imprese. Quella che appare più evidente è la diversità di comportamento delle

imprese in base alla dimensione. E’ già stato visto come la presenza di economie di

scala determini una maggiore propensione a detenere cash da parte delle imprese più

piccole. Tale tesi è avvalorata dal fatto che un’impresa che accumula assets che

possono essere convertiti ad un prezzo equo in cash può trovare fondi a costi bassi

vendendo tali assets. Quindi le imprese con un alto grado di specificità degli assets

tendono ad avere un accumulo di cash più alto. Un’ipotesi correlata è che le imprese

più grandi sono generalmente più diversificate e possono liquidare assets in segmenti

non core, permettendo quindi loro di trattenere meno liquidità.

Un altro modo per mantenere cash all’interno è la riduzione dei dividendi: poniamo il

caso di due imprese che si trovano a corto di liquidità. L’impresa che correntemente

paga dividendi può ottenere fondi a basso costo con la riduzione del pagamento dei

dividendi, evitando quindi di approvvigionarsi sul mercato dei capitali ad un costo

maggiore.

Ancora, il ciclo di conversione in cash3 è collegato al livello di liquidità poichè esso

misura l’ammontare medio di tempo, espresso in giorni, in cui i flussi in uscita relativi

all’acquisto dei fattori produttivi e alle spese rientrano in cassa attraverso i crediti

verso clienti.

Kim, Mauer e Sherman (1998), Deloof (2001) affermano che un’impresa con un ciclo

più lungo dovrebbe avere livelli di cash più bassi, in quanto un più basso livello di

cash significa un più alto livello di scorte e crediti commerciali che possono essere

convertiti in cash velocemente. Al contrario Drobetz (2006) spiega che un ciclo di

conversione più corto migliora il timing dei pagamenti in entrata ed in uscita (dei cash

flows), richiedendo in tal modo posizioni di cassa più modeste.

3

Il ciclo di conversione in liquidità è dato da: ciclo economico (acquisto-produzione-vendita) + ciclo incassi dei

crediti commerciali + ciclo dei pagamenti dei debiti commerciali.

9

Un ciclo più corto è caratteristico delle imprese maggiori, che generalmente

presentano un’elevata forza contrattuale. Alcune imprese presentano cicli addirittura

negativi, con payable maggiori dei valori di inventario e receivables sommati. Ciò vuol

dire avere denaro disponibile per il proprio business, prima ancora di doverne spendere.

Andando ad analizzare i pagamenti dei debiti commerciali, le imprese con più potere

riescono ad avere indici molto elevati, cioè riescono a ritardare i pagamenti ai loro

fornitori per molti mesi. Un esempio estremo è quello della Coca Cola che possiede un

indice pari a 220, cioè paga i creditori dopo sette mesi.

Infine le imprese che operano in mercati finanziari maggiormente sviluppati

manterranno meno liquidità, perché i costi di transazione saranno minori nel momento

in cui l’impresa necessità di risorse liquide.

1.1.2 Il motivo precauzionale

Il motivo precauzionale si collega all’ineliminabile incertezza del futuro. Si tratta di

eventi inattesi, non pianificati, quindi non inseriti in documenti di pianificazione

economico-finanziaria. La mancata disponibilità di liquidità può infatti in molte

circostanze rappresentare un costo notevole. Generalmente si possono verificare due

situazioni base:

mancanza di liquidità, intesa come incapacità dell’impresa di far fronte agli

impegni di pagamento assunti, comunemente associabile ad una situazione di

debito eccessivo o di attivo patrimoniale eccessivamente immobilizzato;

inadeguatezza di liquidità, ovvero carenza di fondi per scopi ritenuti fondamentali

per la normale operatività o per politiche di sviluppo dell’azienda, che non

comportano un rischio immediato di insolvenza, ma che di fatto rallentano la

10

crescita nell’ambito dei programmi previsti e limitano i margini di manovra

disponibili.

La liquidità si pone in questo caso come una sorta di cuscinetto che ha la funzione di

ammortizzare l’effetto di impreviste necessità finanziarie, evitando in tal modo che si

creino difficoltà nel fronteggiare le obbligazioni aziendali, nell’attuare progetti di

sviluppo previsti, nel mantenere le posizioni di mercato. Inoltre essa permette

all’azienda di fornire alla gestione un’idonea flessibilità che le consenta una più ampia

libertà di scelta tra differenti alternative di sviluppo, permettendole di cogliere

improvvise opportunità di crescita.

A conferma di ciò un’interessante survey di

Graham e Harvey (1999) mostra come la flessibilità è un obbiettivo di primaria

importanza nelle scelta della struttura finanziaria delle imprese. In un’altra survey di

Lins, Servaes e Tufano del 2007, viene chiesto alle imprese i motivi dell’accumulo di

cash definito strategico (cioè non legato alle operazioni quotidiane). Le risposte hanno

evidenziato una tendenza delle imprese al motivo precauzionale, visto che la ragione

primaria è quella di prevenirsi contro ammanchi futuri di cash flow.

Possiamo dire che il motivo precauzionale è collegato ai problemi d’informazione e

agli agency cost, o parlando più genericamente, ai cosiddetti financial constraints.

Questi ultimi sono determinati da tutte quelle frizioni, derivanti da imperfezioni del

mercato dei capitali, che non permettono all’impresa di finanziare tutti gli investimenti

desiderati (ad esempio vincoli di credito, incapacità di emettere equity, dipendenza dal

prestito bancario..).

E’ importante comunque specificare la differenza esistente tra financial constraints e

financial distress, ossia dissesto finanziario, sebbene questi due concetti sono

indubbiamente collegati (Lamont, Polk e Saa-Requejo (2001)). Per Whited e Wu

(2001) per distinguere un’impresa in situazione di crisi finanziaria da un’impresa

vincolata finanziariamente può essere utile immaginare la differenza tra un’impresa

sull’orlo della bancarotta ed una giovane impresa che vorrebbe crescere rapidamente

11

ma la cui velocità è frenata a causa di mancanza di finanziamenti. La prudenza nasce

dal fatto che uno shock negativo di cash flow può rendere difficile l’investimento in

progetti profittevoli, essendo il finanziamento esterno eccessivamente costoso o non

disponibile. Risulta evidente il collegamento con il “financial slack” di Myers e Majluf

(1984) della celebre teoria della gerarchia di finanziamento, che verrà approfondita nel

seguito del lavoro.

E’ evidente che, riguardando gli investimenti futuri, il collegamento con le opportunità

future d’investimento è necessario4. Quando un’azienda ha la possibilità di investire in

un progetto d’investimento a NPV positivo5, la liquidità diventa importante quando

l’impresa per varie ragioni non può approvvigionarsi nel mercato dei capitali. In tal

senso i fondi interni sono importanti anche quando non vi è la possibilità di prevedere

con una certa precisione quando tali opportunità arrivano, ed il mercato non è reattivo

nella fornitura di capitale.

In ultimo, le imprese con un grande ammontare di debiti di breve periodo potrebbero

affrontare una maggiore incertezza riguardo il grado di rifinanziamento (Holmstrom

Tirole 2000), che diviene più incerto quando c’è una possibilità che il rollover dei

debiti futuri sia negato.

.

1.2 Modigliani Miller: irrilevanza della struttura finanziaria

In un mondo alla Modigliani Miller vi è perfetta sostituibilità delle fonti di

finanziamento. Il teorema di

Modigliani Miller introduce infatti il concetto di

irrilevanza della struttura finanziaria: in un mercato perfetto e completo, ed in assenza

di arbitraggio, la politica di finanziamento delle imprese è irrilevante. Il teorema,

approfondendo la relazione tra costo del capitale ed investimenti, dimostra che il

Le opportunità future d’investimento sono centrali anche per il motivo speculativo.

E’ il valore atteso dell’investimento (VAN). Esso è dato dalla somma dei cash flow futuri scontati ad un tasso

che riflette il valore temporale della moneta, l’inflazione attesa, ed il rischio associato a tali cash flow.

4

5

12

valore di un’impresa è indipendente dal suo grado d’indebitamento: l’accumulazione

di beni di capitali da parte delle imprese ed il flusso di risorse che questa può

determinare sono dati ed indipendenti dalla struttura finanziaria. La prima

proposizione di Modigliani Miller sostiene che un’impresa non può cambiare il valore

complessivo dei titoli in circolazione modificando la ripartizione tra debito e azioni.

Ciò equivale ad affermare che nessuna struttura finanziaria è migliore di qualsiasi

altra per gli azionisti della società.

Il modello è basato su due ipotesi quali la perfezione del mercato dei capitali ed

assenza d’imposizione fiscale, che appaiono lontane dalla realtà. Quand’è che un

mercato dei capitale è perfetto? Quando le seguenti condizioni sono rispettate:

Non ci sono tasse

I manager interni all’organizzazione hanno lo stesso set d’informazioni degli

investitori esterni

Non ci sono costi di transazione

Gli investitori e il mercato sono razionali

Non ci sono costi di ricontrattazione o di bancarotta

Gli interessi dei managers e degli azionisti sono allineati

La condizione di perfezione del mercato, ed in particolare quella di razionalità degli

investitori, consente di assumere che, se all’imprese indebitate viene attribuito un

prezzo troppo alto, gli investitori (razionali) possono indebitarsi personalmente, al

posto delle società, per acquistare azioni nelle imprese prive di debito; possono cioè

imitare senza costi qualsiasi struttura finanziaria che l’azienda intende scegliere.

Ciascun operatore ha l’opportunità di replicare tutte le combinazioni finanziarie

possibili, dunque di effettuare qualsiasi operazione di arbitraggio. Questa sostituzione

si basa sulla possibilità di indebitamento a livello personale. Finchè gli individui si

indebitano e finanziano alle stesse condizioni dell’impresa, possono riprodurre gli

13

effetti dell’indebitamento aziendale. In tal modo il valore di un’impresa è determinato

esclusivamente dalla sua capacità di produrre reddito e, quindi, proprio dalle sue scelte

d’investimento che si sono considerate date.

Occorre però sottolineare che il risultato di Modigliani-Miller dipende dall’assunzione

fondamentale che gli individui possano indebitarsi allo stesso tasso delle società. Il

concetto, in estrema sintesi, è che l’impresa non è in grado di fare per gli investitori ciò

qualcosa che essi non possano fare di propria iniziativa.

Con le assunzioni di Modigliani Miller (1958) c’è chi afferma che il contante abbia

sempre VAN negativo, essendo il suo costo la perdita di interessi; come detto prima

l’investimento in buono del tesoro hanno si un basso rendimento, ma comunque si

tratta di un rendimento equo. Un investimento in BOT è un investimento a VAN zero,

e perciò non ha un effetto sul valore dell’impresa. Di conseguenza l’investimento in

contante è al di sotto del tasso di rimunerazione di mercato conseguendone un

abbassamento del valore dell’impresa. Damodaran, come già detto, distinguendo tra

wasting cash e non-wasting cash propone un modo semplice per vedere quanto

l’investimento in liquidità, inteso in senso lato, possa distruggere valore. Il metodo

consiste nell’esaminare gli interessi guadagnati da un’impresa sulla posizione di

liquidità durante il corso dell’anno e comparare questo interesse di libro sul cash con il

tasso d’interesse di mercato durante il periodo. Se il cash è investito produttivamente, i

due tassi dovrebbero convergere. Si consideri un esempio: un’impresa ha un saldo di

liquidità di 200 milioni di dollari nel 2004 e guadagna interessi di 4,2 milioni di dollari

da questo investimento. Se il tasso medio dei treasury bill del periodo è stato del

2,25% si può stimare la componente wasting in questo modo:

Interesse guadagnato nel 2004 = 4,2 milioni di dollari

Tasso d’interesse sul saldo di liquidità = 4,2/200 = 2,1%

Tasso d’interesse di mercato dei treasury bill = 2,25%

14

Proporzione di liquidità che è considerata wasting-cash = 1- 0,021/0,0225 = =0,0667

(6,7%)

Perciò il 6,67% di 200 milioni di dollari, pari a 13,34 milioni di dollari, sarà

considerato wasting cash, ossia liquidità che distrugge valore all’azienda.

La liquidità quindi è un elemento che non solo non è in grado di incrementare la

ricchezza dell’azionista, ma, a meno che non è tutta investita in titoli di stato, la sottrae.

Nel 1963 tuttavia gli stessi autori dimostrano che l’esistenza di sussidi fiscali sui

pagamenti degli interessi avrebbero fatto aumentare il valore dell’impresa con

l’ammontare del debito, per una somma pari al valore capitalizzato del beneficio

fiscale. Ma questa linea di argomento non implica che l’impresa potrebbe essere

finanziata solo interamente col debito. Modigliani e Miller stessi infatti commentano

che ciò non significa che l’impresa dovrebbe sempre cercare di usare il massimo

livello di debito, perché ci sono limitazioni imposte dai creditori, così come altri tipi di

costi nei problemi reali di strategie di finanziamento.

Gli autori affiancano ai benefici fiscali del debito i costi del dissesto finanziario che

agiscono in senso contrario allo scudo fiscale, riducendo il valore dell’impresa

indebitata. Essi arrivano all’individuazione di un punto in cui l’incremento del valore

attuale dei costi di dissesto dovuto ad un dollaro addizionale di debito eguaglia

l’incremento del valore attuale dello scudo fiscale; il punto definisce la quantità ottima

di debito, la struttura ottimale del capitale.

Jensen e Meckling (1976) criticano questa teoria in quanto essa implica che nessun

debito sarà utilizzato in assenza di sussidi fiscali se i costi di bancarotta sono positivi.

E’ però risaputo che il debito è stato usato da sempre anche prima dell’esistenza di

sussidi fiscali sugli interessi, per cui la teoria non cattura alcuni aspetti della struttura

del capitale di un’azienda. Inoltre né i costi di bancarotta né i vantaggi fiscali riescono

a spiegare l’utilizzo di warrants o preferred stock che non hanno la possibilità di

usufruire di scudi fiscali.

15

Secondo gli autori, la presenza di costi di agenzia può fornire ragioni più forti per il

superamento della teoria di Modigliani-Miller del 1958, rispetto a quelle della

deducibilità degli interessi passivi o dei costi di bancarotta 6 . I problemi di moral

hazard e di adverse selection (dovute alle asimmetrie informative sugli assets correnti

e sui progetti futuri), gli agency costs, che ne sono una conseguenza, possono essere

raggruppati, tenendo conto anche dei costi di transazione, nel concetto più generale di

imperfezioni del mercato finanziario.

1.2.1 Asimmetrie informative, agency costs ed incompleta specificazione dei

contratti

Il concetto di asimmetria informativa è stato per la prima volta esaminato in Akerlof

(1970). Un mercato è caratterizzato da una situazione di asimmetria informativa

quando alcuni individui possiedono informazioni privilegiate rispetto ad altri e la

utilizzano per il proprio tornaconto, assumendo comportamenti poco corretti (moral

hazard) come, ad esempio offrire prodotti mentendo sulla loro qualità. Tali

comportamenti generano sfiducia e producono un appiattimento del prezzo dei prodotti:

gli operatori non informati non potendo conoscere con esattezza il valore effettivo

della merce disponibile, offriranno un prezzo che rispecchia un livello di qualità medio

(adverse selection). Tale valore medio se da un lato è troppo basso per soddisfare gli

offerenti prodotti di alta qualità, dall’altro lato è sufficientemente alto da incentivare i

proponenti prodotti di qualità scadente, la cui offerta si intensifica rispetto a quella

della merce buona, riducendo gradualmente gli standard qualitativi del mercato,

destinato nel tempo a scomparire.

6

Vi è da notare però che una parte dei costi indiretti di bancarotta è rappresentato dai costi di agenzia.

16

Secondo Holmstrom e Tirole (1998, 2000), le asimmetrie informative tra le imprese e i

mercati finanziari aggravano le difficoltà di reperimento dei finanziamenti esterni,

aumentandone il costo, e quindi creano una domanda precauzionale di liquidità

aziendale.

Le asimmetrie informative causano frizioni, le quali impediscono o quanto meno

complicano la sostituibilità del capitale proprio e di debito. Infatti, proprio a causa di

queste asimmetrie, nascono i cosiddetti agency cost, ossia quei costi che derivano dai

rapporti di agenzia. La teoria dell’agenzia nasce da un’idea introdotta da Adam Smith

già nel 17767 e sviluppata successivamente da Jensen e Meckling nel 1976.

Secondo Jensen e Meckling (1976) la relazione principale-agente avviene

ogniqualvolta un individuo, l’agente, prende decisioni per conto di qualcun altro (il

principale), per le quali egli influenza sia il benessere proprio sia quello di altre

persone. L’agente ha una propria funzione di utilità e di benessere. Se essa coincide

con quella del principale, quindi se la realizzazione degli obiettivi definiti massimizza

l’utilità di entrambe le parti, ci sono buone ragioni per ritenere che l’agente agirà

nell’interesse del principale. Se invece gli obiettivi contrattualmente definiti

massimizzano principalmente l’utilità del delegante, si creano i presupposti per il

manifestarsi di un problema di agenzia, che può compromettere irrimediabilmente

l’efficienza e, quindi, l’efficacia della relazione.

Questo conflitto è chiamato “principal-agent conflict”, e la perdita risultante

dall’azione dell’agente rispetto quella ottimale rappresenta una parte dei cosiddetti

agency costs.

Jensen e Meckling individuano tre tipi di costi di agenzia: i costi di monitoring,

necessari per controllare l’eventuale azione sleale del suo agente; i costi di cauzione

(bonding costs) tramite i quali l’agente offre garanzie e rassicura il principale che non

“Non possiamo aspettarci che i dirigenti di società, chiamati a gestire il denaro di altre persone, si dedichino a

tale attività con la stessa cura con cui agirebbero i soggetti titolari di una partecipazione in una società

nell’amministrazione del proprio denaro (……). Nella gestione di tali attività, pertanto, negligenza e sprechi

saranno sempre presenti.”.

7

17

si comporterà slealmente; la perdita residua (residual loss) definita come “perdita del

valore dell’impresa che sopporta il principale e che deriva dalla delega data all’agente”.

Nei lavori di Jensen e Meckling (1976) e Fama e Jensen (1983) è sviluppata la

cosiddetta visione contrattuale dell’impresa, proposta in precedenza da Coase (1937).

Quest’ultimo caratterizza i confini dell’impresa come lo spazio entro il quale

l’allocazione delle risorse non segue una logica di mercato ma procede in base ai

principi di autorità e di indirizzo. Per Coase l’impresa dovrebbe internalizzare tutti i

processi per i quali l’uso del mercato (che si attua per mezzo dei contratti e quindi

dello scambio) presenta un costo superiore all’esercizio dell’autorità di indirizzo.

L’impresa in tal modo è un organismo che cerca di bilanciare i benefici interni di una

struttura di governo con i benefici esterni delle transazioni di mercato.

Jensen e Meckling (1976), riprendendo i concetti espressi da Alchian e Demsetz 8 ,

affermano che il problema di monitoraggio e quindi dei costi di agenzia esiste per tutti

i tipi di contratto, indipendentemente dal fatto che si realizzi o meno la produzione

congiunta: “l’impresa privata è semplicemente un’invenzione legale che funge da

legame tra le relazioni contrattuali che esistono tra gli individui”. Per la prima volta

emerge la definizione di impresa come nesso di contratti (nexus of contract).

1.3 Corporate governance: introduzione

L’essenza della teoria dell’agenzia è la separazione tra management e finanza, cioè

della proprietà dal controllo. In termini semplicistici, i finanziatori ed i manager

8

Alchian e Demsetz (1972) mettono in risalto il ruolo dei contratti come veicolo per lo scambio anche

all’interno dell’impresa. La definizione contrattuale si traduce, in pratica, nell’implementazione di processi

produttivi congiunti che coinvolgono tutti i fornitori di input di produzione e si sintetizzano nell’esercizio

dell’attività economica. L’esistenza di una produzione congiunta o in team può generare un problema di

asimmetrie informative in termini di non controllabilità della prestazione, che rende necessario il monitoraggio

dei partecipanti al processo produttivo.

18

stipulano contratti che specificano come i manager utilizzano i fondi, e come i ritorni

sono divisi tra loro e i finanziatori.

Idealmente il contratto dovrebbe essere completo, specificando cosa il manager farà in

tutti gli stati futuri del mondo e come i profitti saranno allocati. Nella realtà è

facilmente intuibile che molte circostanze future non possono essere descritte e

previste nel contratto. Emerge allora il problema di allocare i diritti di controllo

residuali, ossia i diritti di prendere determinate decisioni nelle circostanze non previste

dal contratto (Grossman e Hart (1986), Hart e Moore (1990)). Da qui nasce il concetto

di possesso di diritti di controllo residuali: il possessore di un asset ha “residual control

rights” quando ha il diritto di decidere tutti i possibili usi di questo asset nel rispetto

del contratto, del costume o della legge.

Le tematiche lasciate senza specificazione saranno spesso più importanti delle

tematiche oggetto di specificazione all’interno dei contratti. In questo quadro è

evidente che qualcosa deve completare i dettagli. Il diritto di voto assume importanza

in quanto svolge questo compito.

Il diritto di voto è il diritto di prendere tutte le decisioni non altrimenti previste dal

contratto o dalle norme di legge. Secondo Easterbrook e Fischel (1991) il voto dà il

potere di agire (o delegare) quando i contratti non sono esaurienti.

Gli azionisti sono titolari delle pretese sul residuo attivo dell’impresa. I creditori hanno

diritti prestabiliti, mentre i dipendenti di solito concludono accordi retributivi

precedenti alla prestazione. Gli azionisti, come titolari delle pretese sul residuo,

normalmente hanno gli incentivi appropriati per prendere decisioni discrezionali. Gli

altri soggetti attori, invece, mancano degli incentivi appropriati. Chi vanta diritti

prestabiliti sul flusso di cassa può ricevere solo un beneficio impercettibile (nel senso

di una garanzia maggiore) dallo sviluppo di un nuovo progetto. Gli azionisti ricevono

la massima parte dei guadagni marginali e sopportano la massima parte dei costi

marginali. Ciò è in linea con la visione tradizionale della massimizzazione del valore

degli azionisti. Quanto descritto fino ad ora è valido solo in prima approssimazione.

19

Nella realtà vi possono essere situazioni in cui il controllo e quindi le pretese sul

residuo non spettano agli azionisti. Ad esempio quando l’impresa si trova in stato

d’insolvenza, la pretesa sul residuo degli azionisti viene a cadere ed essi perdono

l’incentivo appropriato a perseguire la massimizzazione marginale. Altri gruppi invece,

come gli azionisti privilegiati o i creditori, ricevono i benefici di nuove decisioni e di

nuovi progetti fino a che i loro diritti vengono soddisfatti. Gli azionisti perdono i loro

voti di controllo quando le loro azioni vengono congelate o per contratto o per

l’applicazione delle norme sul fallimento; gli amministratori dovranno quindi

rispondere ad altri investitori.

Sul tema, essenziale è il paper di Aghion e Bolton (1992) i quali introducono il

concetto di allocazione contingente del controllo. Essi costruiscono un modello

intertemporale a tre periodi, dove, in presenza di un contratto di debito incompleto e

nel caso di vincoli di ricchezza dell’imprenditore9, l’allocazione del controllo dipende

dalla realizzazione di un segnale di profittabilità futura che si manifesta nel periodo

intermedio. Nel contratto di debito (rispetto ad altri tipi di relazioni, quali ad esempio

con un contratto di venture capital o di titoli convertibili) l’imprenditore mantiene il

controllo quando il ritorno atteso nel periodo di mezzo è abbastanza alto da coprire le

spese iniziali dell’investitore. Nel caso in cui il segnale è negativo, ossia i ritorni nel

periodo intermedio sono bassi, il controllo passa nelle mani del creditore.

1.3.1 Corporate governance: definizioni

La relazione contrattuale principale-agente è alla base della disciplina della corporate

governance. Secondo Hart (1995) i temi di corporate governance emergono in

un’organizzazione ogni qual volta si verificano due condizioni. In primo luogo quando

In quest’ultima ipotesi Aghion e Bolton si distinguono da Hart e Moore, dove gli agenti sono in grado di

comprare qualsiasi assets loro desiderino.

9

20

si è in presenza di un problema di agenzia, ovvero di un conflitto d’interessi, che

coinvolge i membri dell’organizzazione (siano i proprietari, i manager, i lavoratori, o i

consumatori). In secondo luogo, quando i costi di transazione sono tali che questo

problema di agenzia non può essere risolto attraverso un contratto. In linea con questa

idea la governance è vista da Zingales (1998) come sinonimo di esercizio di autorità,

direzione e controllo. Il principio di autorità nasce proprio da un vuoto contrattuale.

La definizione di Corporate Governance più citata in letteratura è quella di Schleifer e

Vishny (1997): si tratta di quel complesso sistema di regole che devono assicurare un

rendimento adeguato al capitale fornito dagli investitori. E’ una prospettiva basata

chiaramente sul rapporto di agenzia e a volte riferita alla separazione della proprietà

dal controllo.

La distinzione tra diritti di controllo in diritti formali e diritti reali è fondamentale per

la comprensione del meccanismo di governance. Il diritto formale di controllo spetta ai

soci, e non, come si potrebbe pensare, ai manager.

I manager usufruiscono di un diritto di fatto di controllo che scaturisce dalle già note

asimmetrie informative. Essi hanno a disposizione e gestiscono le principali

informazioni che si creano internamente all’azienda. La distribuzione efficiente dei

diritti di controllo che la governance mira ad ottenere consisterà nella soluzione di due

problemi: l’attribuzione efficiente dei diritti formali e la loro possibilità di essere

esercitati, cioè di diventare diritti effettivi.

Nelle imprese generalmente si assiste alla coesistenza di molteplici tipi di securities

con diversi diritti di controllo. Tuttavia, soltanto un gruppo alla volta detiene il

controllo (Easterbrook e Fischel (1991)). Di conseguenza gli investitori che hanno il

controllo non internalizzeranno il benessere degli altri investitori, creando così

esternalità. Si è in presenza di una vera e propria architettura di titoli da parte delle

imprese in cui la liquidità assume un ruolo rilevante mostrando, oltre ai suoi lati

positivi, anche il suo lato oscuro (Myers e Rajan “The paradox of liquidity” (1998)).

21

1.4 Costi di agenzia del debito

Jensen e Mackling (1976) analizzano gli effetti di incentivazione associati al debito in

un’ottica uniperiodale. Questi mostrano come il proprietario-manager, nel caso abbia

la possibilità di emettere titoli di debito prima di scegliere quale investimento

realizzare, possa manifestare un comportamento scorretto nei confronti dei creditori.

Egli infatti promettendo di intraprendere un progetto a bassa rischiosità, dopo aver

raccolto capitale di debito, può investire in un progetto più rischioso trasferendo valore

dai nuovi bondholders ai portatori di equity e quindi a se stesso. Tutto questo è

possibile per le responsabilità limitata (limited liability) di cui gode il proprietario che

detiene azioni e se gli obbligazionisti non prevengono tale comportamento; se loro

percepiscono che il manager ha l’opportunità di intraprendere il progetto più rischioso,

pagheranno un prezzo più basso per i titoli di debito. In questo modo non ci sarà alcun

trasferimento di valore e quindi nessuna perdita di ricchezza. Questo fenomeno è

conosciuto come risk shifting e rappresenta la componente principale degli agency

costs del debito. Un’ altra parte importante, legata al trasferimento del rischio, è il

costo di monitoraggio che viene espressa attraverso dei patti (covenants) inseriti nella

fase di contrattazione, che rappresentano dei vincoli all’effettuazione di operazioni a

danno dei creditori. I costi associati a questi covenants rappresentano i costi di

monitoring. I creditori avranno l’incentivo a monitorare le azioni dei manager fino al

punto in cui il costo marginale nominale di tale attività eguaglia il beneficio marginale

che loro percepiscono sempre dalla stessa. Si parla di costo nominale perché in pratica

i portatori di debito non sopportano tali costi. Come detto prima, gli azionisti scontano

il costo atteso dei possibili effetti redistributivi ed i costi di monitoraggio.

Esempi pratici di covenants possono essere i limiti all’assunzione di nuovo debito,

limiti alla concessione di garanzie, l’obbligo di mantenere alcuni valori finanziari

minimi, o ancora, limiti alla distribuzione dei dividendi.

22

Riguardo quest’ultimo vincolo, è interessante vedere come i dividendi siano utilizzati

come strumenti per modificare il rischio dell’impresa, attraverso una modifica del

rapporto indebitamento/equity. Infatti se l’impresa prima assume debito e poi finanzia

nuovi progetti senza gli utili mantenuti, allora il rapporto scende. Più esso si abbassa

più il rischio diminuisce, e più grande sarà il dono conferito ai creditori. Vi sarà un

trasferimento di ricchezza dagli azionisti ai portatori di debito. Così, come gli azionisti

preferiscono un aumento dei dividendi per evitare che la ricchezza sia trasferita ai

portatori di debito, così i debitori vogliono limitare i dividendi per evitare che gli

azionisti si avvantaggino, una volta che i tassi d’interesse sono stati fissati.

(Easterbrook (1982)).

La teoria di Jensen e Mackling regge sull’ipotesi di decisione singola di investimentofinanziamento. In un modello multiperiodale subentrerebbero dinamiche più

complesse, come ad esempio una questione di reputazione da parte del managerimprenditore. Il suo comportamento influirà negativamente sui termini con cui otterrà

capitale da risorse esterne nel futuro.

Chi spiega gli agency costs del debito con un modello multi periodale è Myers (1977).

Secondo l’autore quando l’azienda è già indebitata, un investimento aggiuntivo

finanziato con equity trasferirà valore dagli azionisti, che intraprendono l’investimento,

ai portatori di debito, che invece non contribuiscono all’investimento. Questo perché il

valore del debito esistente dipende dal valore dell’impresa e dall’incertezza

riguardante il valore futuro della impresa stessa. Ponendo che la volatilità sia uguale a

zero (la classe di rischio dell’impresa non è influenzata dalla decisione che si deve

prendere) la variazione del valore del debito, rispetto alla variazione del valore

dell’impresa, sarà sempre positiva a meno che non si tratti di debiti free-risk. Di

conseguenza si osserverà un trasferimento di valore verso i creditori; se l’investimento

abbassa la volatilità, si ha un trasferimento più alto; se invece l’investimento

incrementa la volatilità il trasferimento potrebbe anche essere negativo, come in

Jensen e Mackling, inducendo l’azienda ad investire anche in progetti a NPV negativo.

23

Si afferma quindi che l’esistenza di debiti rischiosi nel periodo t della scelta

indebolisce l’incentivo ad investire (anche in progetti a NPV positivo) e induce ad una

strategia d’investimento subottimale, riducendo il valore dell’impresa in tutti i periodi

prima di t.

Le asimmetrie informative non incidono solamente sul costo del finanziamento esterno

ma in alcuni casi anche sulla quantità di risorse disponibili. In tal caso si ha a che fare

con fenomeni di credit rationing. Un borrower è detto razionato quando non può

ottenere il prestito che desidera anche se cerca di pagare gli interessi che il creditore

richiede, essendo a volte disposto a pagare anche un interesse più alto.

Stiglitz e Weiss (1981) affermano che se un imprenditore non ottiene credito ed un

altro, indistinguibile dal primo per la banca, lo ottiene, allora sicuramente c’è

razionamento ed il fenomeno è rilevante per il benessere sociale. Gli autori, insieme

con altri economisti quali Russell (1976) e Keaton (1979), arrivano alla conclusione

che il credit rationing sia un fenomeno di equilibrio guidato dalle asimmetrie

informative tra debitori e creditori. Queste, attraverso i fenomeni di selezione avversa

e di azzardo morale, spiegano perché un creditore non voglia alzare i tassi d’interesse

anche se il debitore è disposto a pagare tassi più alti, e perché i mercati sono in

equilibrio nelle quantità (limiti nel credito) così come nei prezzi (tassi d’interesse).

Il tasso d’interesse svolgerà una duplice funzione: avrà un ruolo d’incentivo (azzardo

morale) ed un ruolo selettivo (selezione avversa). Nel primo caso un incremento del

tasso d’interesse indurrà gli imprenditori a scegliere i progetti più rischiosi e di

conseguenza più profittevoli (ovviamente in caso di successo), sacrificando il profitto

atteso 10 . Si avrà selezione avversa quando, in una situazione in cui i creditori non

possono distinguere tra debitori buoni o cattivi, un più alto tasso d’interesse attrarrà

debitori di bassa qualità. I creditori di conseguenza vorranno mantenere bassi i tassi

d’interesse per ottenere un campione migliore di debitori.

10

L’assunzione di base è che i creditori non conoscono la rischiosità del progetto.

24

1.4.1 Costi di agenzia dell’equity

In Jensen e Mackling (1976), il proprietario-manager può entrare in conflitto con i

nuovi azionisti esterni, operando in modo tale da massimizzare la sua utilità. Per

ottenere tale risultato, egli trova un mix ottimale di benefici pecuniari e non pecuniari

(questi ultimi sono i cosiddetti perks: uffici più grandi, migliori assicurazioni, maggior

prestigio e segni del potere in genere) che si ha quando l’utilità marginale che deriva

da un dollaro addizionale di spesa è uguale per ogni voce non monetaria ed allo stesso

tempo uguale all’utilità marginale di un dollaro addizionale di potere d’acquisto dopo

il pagamento delle tasse.

Se il proprietario-manager vende titoli di equity identici a quelli da egli stesso

posseduti (suddivisi proporzionalmente in base ai profitti dell’azienda e aventi

responsabilità limitata), i costi di agenzia saranno generati da una divergenza tra i suoi

interessi e quelli degli azionisti esterni. Questo perché il manager sopporterà solo una

frazione dei costi dei benefici non monetari ma ne riceverà tutti i benefici collegati.

Egli riceverà i benefici totali di questi costi attesi finchè il mercato dell’equity

anticiperà questi effetti. Gli azionisti futuri capiranno che gli interessi dei manager si

discosteranno dai loro; per cui il prezzo (ridotto) che loro pagheranno per le azioni

rifletterà i costi di monitoraggio e gli effetti della divergenza di interessi.

Myers e Majluf (1984) sviluppano un modello in cui i managers agiscono

nell’interesse degli azionisti, in particolare di quelli vecchi. Essi teorizzano che il

fenomeno di selezione avversa può tenere conto della reazione negativa del prezzo

delle azioni associata all’offerta di equity. Tale reazione negativa non è un fenomeno

ovvio. Infatti gli investitori possono capire da un annuncio di offerta di un titolo

stagionato che l’impresa stia per intraprendere opportunità d’investimento nuove ed

attraenti. Una spiegazione logica deriva dal fatto che l’emissione può essere motivata

dal desiderio di partire con assets sopravvalutati. Il manager, infatti, che possiede tutte

25

le informazioni, e che quindi è a conoscenza del fatto che gli assets dell’impresa sono

sottovalutati dal mercato, è riluttante ad emettere azioni in condizioni che potrebbero

essere favorevoli ai nuovi investitori e potrebbe, per difendere gli interessi dei vecchi

azionisti, preferire abbandonare un’opportunità d’investimento profittevole. Gli

investitori interpreteranno l’emissione di azioni come un bad signal, un segnale

negativo riguardo la profittabilità dell’azienda11.

Myers e Majluf trovano che i costi di agenzia dell’equity sono superiori a quelli del

debito. Tale ipotesi è alla base della Pecking Order Theory, secondo la quale l’impresa

preferisce utilizzare i fondi interni (equity iniziale ed utili non distribuiti) per

finanziare i propri investimenti. Se questi sono insufficienti ed è richiesta una forma di

finanziamento esterna, l’impresa prima contrarrà debiti, che sono i titoli più sicuri, poi

emetterà titoli ibridi, come ad esempio le obbligazioni convertibili, ed infine, come

ultima risorsa, si affiderà all’emissione di equity. L’idea che sta alla base è che né i le

fonti interne né i debiti default-free soffrono di asimmetrie informative generalmente

associate alle altre fonti esterne. Per questo l’equity interno è anche chiamato equity

informato. Quando le fonti interne non bastano, l’impresa cercherà di emettere titoli a

bassa intensità di informazione, ossia quei titoli la cui valutazione è meno contaminata

dalle asimmetrie informative.

La gerarchia delle fonti di finanziamento tuttavia non viene sempre rispettata perché

l’informazione asimmetrica non è l’unica forza al lavoro, ma ve ne sono altre che

influenzano le scelte delle imprese. Ad esempio sempre Myers e Majluf introducono la

Pecking Order Theory modificata, che tiene conto dei costi di dissesto finanziario

(oltre che delle asimmetrie informative). Tale modifica permette al finanziamento di

equity di avere un ruolo più importante e significativo. Le imprese possono emettere

equity al posto del debito per mantenere sia assets liquidi che capacità di debito per

futuri investimenti, evitando quindi potenziali problemi di sottoinvestimento ed

Un ragionamento simile si applica al riacquisto di azioni. I segnali sono molteplici: a) l’intenzione del

management di non impegnarsi in acquisizioni o altre spese inutili; b) il fatto che l’azienda non avrà bisogno di

cash per coprire spese future; c) l’assenza di nuove opportunità d’investimento.

11

26

abbassando i costi attesi di bancarotta.(in linea con il motivo precauzionale). In questo

caso l’annuncio di emissioni di azioni non sarebbe affatto una cattiva notizia.

Anche le imprese ad alta tecnologia e ad alta crescita sono credibili emittenti di azioni.

Le attività di queste imprese sono per lo più immateriali, ed il fallimento o il dissesto

sarebbero particolarmente costosi. L’unico modo per crescere e per mantenere un

livello d’indebitamento prudente è emettere azioni.

In effetti le cose sono più complicate rispetto a quanto affermato nel modello della

Pecking Order Theory. Ad esempio l’equity accumulato dai precedenti progetti sarà

sicuramente privo di asimmetrie informative, ma invece gli utili non distribuiti sono

endogeni; il management può avere la necessità di dover convincere gli azionisti a non

distribuire grandi dividendi e a mantenere cash in azienda per reinvestirlo. Gli azionisti

si allineeranno alle raccomandazioni dei manager se avranno fiducia nella profittabilità

scaturente dalla reintroduzione di cash in azienda e dal conseguente reinvestimento.

Per questo motivo la finanza interna non è libera dalle asimmetrie informative. Inoltre

cosa costituisce un finanziamento a bassa intensità di informazione dipende dalle

informazioni che sono in possesso dell’emittente, per cui non si può sempre associare

un finanziamento a bassa intensità di informazione con il debito.

1.4.2 E la liquidità?

In questo quadro la liquidità svolge un ruolo importante. In Jensen e Meckling si

intravede il “dark side” della liquidità che, come vedremo, verrà fuori nei lavori di

Jensen (1986) e Myers e Rajan (1998). Infatti un buon livello di assets liquidi accentua

il problema dell’assets sobstitution da parte dei portatori di equity, . In Myers (1977),

invece, mantenere un alto livello di liquidità riduce la probabilità di dissesto

finanziario, e quindi riduce gli agency costs associati con l’incentivo da parte dei

proprietari al sottoinvestimento.

27

Complessivamente si può notare però che i costi di agenzia del debito, quelli

dell’equity ed il razionamento del credito hanno conseguenze simili che li accomunano,

cioè quelle di portare in ogni caso ad un problema di sottoinvestimento. Il capitale

esterno (nella forma di debito o azioni) viene a costare troppo o (nel caso del credit

rationing) può non essere disponibile. Una buona scorta di liquidità permette di essere

indipendenti dalle fonti più costose di finanziamento e soprattutto di non dover

rinunciare ad investimenti profittevoli.

In letteratura, come si è già detto, si parla di costrizioni finanziarie (“financial

constraints”) che appaiono a causa di imperfezioni dei mercati dei capitali. In tali

mercati il finanziamento esterno non è perfetto sostituto di quello interno e si assiste ad

un “wedge” tra fonti interne ed esterne relativamente al loro costo. A questi vincoli

finanziari è associato il motivo precauzionale della liquidità descritto da Keynes

(1936).

1.5 Investment cash flow sensitivity e cash flow sensitivity of cash

1.5.1. Investment cash flow sensitivity

Il capostipite della letteratura sui financial constraints può essere considerato il lavoro

di Fazzari Hubbard e Petersen del 1988.

In realtà precedenti studi economici avevano già suggerito che le costrizioni

finanziarie tra le imprese erano importanti determinanti degli investimenti aggregati.

Meyer e Kuh (1957) osservano che le considerazioni sulla liquidità interna e la forte

preferenza per le finanze interne sono i primi fattori nel determinare il volume

d’investimento12.

12

John Meyer e Edwin Kuh, The investment decision: an empirical study (Cambridge, Massachussetts: Harvard

University Press, 1957).

28

Fazzari Hubbard e Petersen (1988) studiando la sensibilità dell’investimento al cash

flow cercano di testare la presenza di vincoli finanziari, mostrando come la

disponibilità di fonti finanziare svolge un ruolo importante nelle decisioni reali

d’investimento. Gli autori esaminano l’importanza della gerarchia di finanziamento

creata dalle imperfezioni del mercato dei capitali, in linea con l’argomento della

selezione avversa di Myers e Majluf (1984). L’esistenza di questo premio, legato alle

imperfezioni del mercato dei capitali, fa aumentare il differenziale di costo tra le

finanze interne ed il nuovo equity, e, di conseguenza, aumenta la probabilità che

l’impresa si trovi nel punto di discontinuità dove tutti i profitti sono trattenuti, non si

pagano dividendi e le prospettive future dell’impresa non sono così buone da indurla

ad emettere nuove azioni.

I fondi interni quindi assumono importanza per poter finanziare l’investimento: tale

concetto è sottolineato da una significatività positiva nell’equazione di investimento.

Infatti, qualora l’impresa dovesse riconoscere un premio rilevante per l’ottenimento di

capitale di mercato, senz’altro cercherà di aumentare la sua capacità di generare cassa

e le sue decisioni reali saranno maggiormente sensibili al cash flow disponibile.

Gli autori, utilizzando un campione di 421 imprese americane appartenenti al settore

manifatturiero, stimano un’equazione d’investimento utilizzando il valore del “Q” di

Tobin 13 e aggiungendo, come termine che rappresenta la variabile finanziaria, il

rapporto cash flow/capitale.

Il lavoro di Fazzari, Hubbard e Petersen porta ad un dibattito ancora irrisolto sul tema

della sensibilità dell’investimento al cash flow. Numerosi sono stati gli studi successivi

che hanno confermato i loro risultati così come numerose sono state le critiche

ricevute, a partire dall’articolo di Kaplan e Zingales del 1997.

13

Aggiustato in considerazione delle tasse a livello corporate e a livello personale. Per un approfondimento sul

significato economico del Q di Tobin si veda il capitolo successivo.

29

Kaplan e Zingales di fatto confutano l’ipotesi fondamentale di Fazzari, Hubbard e

Petersen (1988), che vi sia una relazione monotona positiva (monotonicity hypothesis)

fra la severità dei vincoli finanziari e la sensibilità dell’investimento al flusso di cassa.

Kaplan e Zingales, pur constatando la relazione positiva tra investimenti e cash flow,

spiegata dall’evidente maggiore onerosità del capitale di terzi rispetto alle risorse

prodotte internamente, dimostrano che non necessariamente l’intensità della risposta

degli investimenti alla disponibilità di cash flow aumenta all’aumentare del grado di

costrizione finanziaria. Le loro affermazioni sono sostenute attraverso un modello

teorico (uniperiodale) che evidenzia come gli investimenti siano legati positivamente

alla disponibilità di risorse interne, giustificabile dal fatto che l’accesso ai fondi esterni

comporta almeno costi di transazione, ma anche come la sensibilità dell’investimento

al flusso di cassa aumenti all’aumentare dei fondi interni, ovvero al ridursi del vincolo

finanziario.

La replica di Fazzari, Hubbard e Petersen (2000) non tarda ad arrivare. Questi

criticano l’uso dei criteri quantitativi utilizzati da Kaplan e Zingales per la

classificazione delle imprese: stocks di liquidità, linee di credito inutilizzate ed

indebitamento. Le imprese potrebbero infatti avere un basso indebitamento

semplicemente perché non riescono a convincere i creditori a concedere loro ulteriore

finanza, probabilmente per la scarsa disponibilità di garanzie, e pertanto anche imprese

con un basso leverage potrebbero sottostare a notevoli vincoli finanziari. Allo stesso

modo, la presenza di riserve di liquidità non permette di escludere la presenza di

vincoli finanziari. Infatti in caso di una forbice maggiore tra costi del finanziamento

interno ed esterno (maggiori vincoli finanziari), ci potrebbe essere un maggiore

incentivo ad accumulare liquidità o conservare sufficiente capacità di debito al fine di

preservare la possibilità di cogliere le opportunità future di crescita.

Ultimo atto del dibattito è il commento di Kaplan e Zingales del 2000, che, in modo

decisamente provocatorio evidenziano come, in effetti, i risultati di Fazzari, Hubbard e

Petersen (2000) non facciano altro che confermare più che confutare la loro tesi:

30

un’alta sensibilità dell’investimento al cash flow non può essere interpretata come un

segnale di elevata costrizione finanziaria. Inoltre gli autori rispondono alla critica sulle

riserve di liquidità riportando l’esempio della Microsoft, che secondo loro non può

essere classificata come impresa financially constrained14.

In definitiva, Kaplan e Zingales (1997) trovano una relazione non monotona tra cash

flow ed investimento, ma non specificano che tipo di relazione sia.

A questo proposito studi successivi, come quelli di Almeida (1999) e Povel e Raith

(2001), mostrano come la relazione tra fondi interni ed investimenti sia a forma di U

(U shaped), confermando così l’ipotesi di non monotonicità di Kaplan e Zingales.

Ipotesi ulteriormente rafforzate in modelli ancora più recenti che, utilizzando, a

differenza degli studi precedenti, dei modelli multiperiodali (biperiodali), analizzano la

relazione tra cash flow ed investimenti.

Myers (1984) e, più recentemente, Fama e French (2000), hanno notato che modelli

intertemporali possono avere importanti conseguenze sulla scelta della struttura del

capitale, nelle scelte di finanziamento, investimento e cash holdings. Le imprese

possono decidere di mantenere financial slack (definito come cash più capacità di

credito inutilizzata) se hanno opportunità d’investimento nel futuro che sono più

attraenti rispetto a quelle correnti. In altre parole, le imprese, dati i flussi di cassa

derivanti dai progetti correnti e le prospettive sui futuri investimenti, possono allocare

la loro liquidità intertemporalmente. In questo filone rientrano i lavori di Boyle e

Guhtrie (2001), Dasgupta e Sengupta (2001), Lyandres (2007).

La principale conseguenza di questi lavori è che una sensibilità più alta non può essere

interpretata come evidenza della presenza di vincoli finanziari: anche imprese in buona

salute finanziaria possono fare affidamento sulle risorse interne di finanziamento a

14

Kaplan e Zingales mostrano, come secondo i criteri di Fazzari, Hubbard e Petersen del 1988 (nessun payout

agli azionisti) e del 2000 (enormi stock di liquidità), la Microsoft sarebbe dovuta essere classificata come

azienda financially constrained, ipotesi rafforzata dai risultati positivi della sensibilità dell’investimento al cash

flow. Tuttavia Kaplan e Zingales trovano implausibile considerare imprese come la Microsoft (vedi anche la

Hewlett-Packard) come imprese costrette finanziariamente. Infatti, secondo i loro criteri, la Microsoft non è

considerata financially constrained.

31

causa di fattori non collegati solo alla mancanza di disponibilità di finanziamenti

esterni ma anche alle prospettive di investimento future, esibendo quindi un’alta

sensibilità dell’investimento al cash flow.

1.5.1 Cash flow sensitivity of cash

Queste conclusioni spingono alcuni autori a cercare una via alternativa per testare la

presenza di vincoli finanziari. In questo senso Almeida, Campello e Weisbach (2004)

sviluppano un modello teoretico che collega i vincoli finanziari con la domanda di

liquidità dell’impresa. In particolare Almeida, Campello e Weisbach affermano che le

costrizioni finanziarie creano una domanda di liquidità, che quindi nasce perché la

liquidità rappresenta un mezzo per assicurare all’impresa la possibilità d’investire in

un mercato dei capitali imperfetto. Il loro modello formalizza le intuizioni di Keynes15.

In esso un’impresa il cui accesso al mercato dei capitali è limitato dalla natura dei

propri assets, può venire a conoscenza con anticipo del fatto che affronterà costrizioni

finanziarie quando dovrà intraprendere progetti d’investimento nel futuro. Il cash

holding assume valore perché fa aumentare le probabilità che l’azienda sarà capace di

finanziare questi investimenti. Lo studio di Almeida, Campello e Weisbach suggerisce

che i vincoli finanziari potrebbero essere collegati alla propensione dell’impresa ad

accantonare cash dai nuovi flussi di cash flow (la cosiddetta cash flow sensitivity of

cash). Partendo da Almeida, Campello e Waisbach (2004) i lavori basati sulla

variazione di cash in risposta a nuovi cash flow (vedi Han e Qiu (2006)) portano ad un

risultato quasi univoco, spiegando come la propensione all’accumulo di risorse liquide

15

Keynes (1936) affermava che il principale vantaggio della liquidità è che essa permette alle imprese di

intraprendere progetti d’investimento di valore quando essi sorgono e sono disponibili. Tuttavia lo stesso autore

affermava come l’importanza dell’accumulo di liquidità fosse influenzata dalla misura con cui l’impresa aveva

accesso al mercato esterno dei capitali. Se un’impresa ha un accesso senza restrizioni al mercato dei capitali,

allora la liquidità aziendale non ha rilevanza; se invece l’impresa fronteggia frizioni finanziarie la gestione della

liquidità diviene un problema chiave per le politiche a livello corporate.

32

da parte delle aziende derivi da un atteggiamento prudente di queste verso il futuro. Il

motivo precauzionale può essere evidenziato solo se si utilizza un modello teoretico

dinamico, in cui le costrizioni finanziarie che agiscono sulle imprese creano un tradeoff intertemporale tra investimenti correnti e futuri. Grazie alla possibilità di allocare

intertemporalmente la liquidità l’impresa può decidere se portare tale liquidità in stati

futuri in cui vi potrebbe essere il rischio di incontrare vincoli finanziari. In questo

modo si abbassa il rischio che l’impresa non possa essere in grado di intraprendere

progetti nel futuro.

Han e Qiu (2006) propongono un modello molto simile a quello di Almeida, Weisbach

e Campello (2004). L’unica differenza riguarda la possibilità di coprire i guadagni con

strumenti adeguati di copertura. Mentre in Almeida, Campelo e Weisbach è possibile

coprirsi ad un prezzo equo, in Han e Qiu non vi è un mercato esterno perfetto per

coprirsi, lasciando come unica opzione l’investimento in cash ed equivalenti.

Han e Qiu (2006) partono dal modello di Almeida, Campello e Weisbach (2004) e

affermano che, laddove non vi sia la possibilità di coprire totalmente dall’esterno la

rischiosità del cash flow, l’impresa costretta finanziariamente (quelle unconstrained

non hanno lo stesso una politica di cash holdings) tratterrà più denaro di quanto lo

faccia un’impresa constrained del modello di Almeida, Campello e Weisbach, che in

questo modo sottostima il cash holdings ottimale di un’impresa costretta. Questo cash

holdings aggiuntivo rappresenta il vero e proprio motivo precauzionale che sta dietro

le scelte delle aziende con vincoli finanziari..

Altri autori apportano differenze al modello di Almeida, Weisbach e Campello, e, non

come in Han e Qiu, arrivano a conclusioni in alcuni casi contrastanti da quelle di

Almeida, Weisbach e Campello. Infatti, vi è la possibilità di assistere ad una sensibilità

dell’investimento in cash alla variazione di cash flow negativa, un risultato opposto a

quello ottenuto precedentemente in letteratura.

Gli stessi Almeida, Campello e Weisbach in uno studio successivo del 2007

migliorano il modello teorico alla base della cash flow sensitivity of cash.

33

La differenza fondamentale rispetto al precedente modello è che l’impresa può anche

utilizzare l’investimento reale per gestire la liquidità intertemporalmente. Prima il cash

è assunto essere l’unico modo con cui l’impresa può trasferire fondi nel tempo, motivo

per cui gli autori ottengono sempre una sensibilità del cash al cash flow positiva per le

imprese costrette finanziariamente. Nel modello più recente, invece, gli autori

mostrano che in presenza di un investimento liquido alternativo, meno liquido e più

rischioso del cash, la sensibilità può essere negativa.

Il loro modello funziona in questo modo: un aumento del cash flow corrente porta ad

una riduzione dei financial constraints sia correnti che futuri. In questo modo l’azienda

può investire maggiormente in investimenti meno liquidi, più rischiosi. L’incremento

di tali investimenti fa aumentare la domanda corrente di finanziamento esterno, con la

conseguente diminuzione dell’investimento in cash holdings. Questo è il caso che può

portare ad una diminuzione della propensione all’accantonamento di cash dal cash

flow. Rimane la possibilità di trovare una sensibilità positiva poiché l’aumento del

cash flow corrente porta direttamente ad una diminuzione dei financial constraints

correnti. Se questo effetto è forte abbastanza, la sensibilità è positiva.

Tuttavia, in altri studi emergono altri fattori che possono influire sulla positività o

negatività della sensibilità del cash al cash flow. Infatti il cash flow corrente può essere

correlato non solo ai financial constraints, ma anche ai cash flow futuri oppure alle

opportunità d’investimento future.

Ad esempio, l’analisi teorica di Riddick e Whited (2007) si differenzia da quella di

Almeida, Campello e Weisbach (2004) in quanto un incremento del cash flow è

accompagnato da un incremento della produttività di capitale, per cui l’impresa

potrebbe avere l’incentivo a trasformare gli assets liquidi in assets fisici. Questo è ciò

che gli autori definiscono effetto sostituzione (in contrapposizione all’effetto ricavo,

che induce le imprese ad accantonare cash dal cash flow). Quando un’impresa subisce

shocks positivi dei ricavi, il suo cash flow aumenta. Se l’effetto degli shocks non è

troppo transitorio, ossia se gli shocks positivi sono serialmente correlati, la produttività

34

del capitale, sia corrente che futura, aumenta, e tale produttività convergerà ad un

valore medio molto lentamente. L’impresa quindi desidera investire maggiormente in

assets fissi, e per questo trasformerà alcuni dei suoi assets finanziari in asset fisici. Si

assiste ad una diminuzione della propensione dell’impresa all’investimento in cash.

Acharya, Almeida e Campello (2005) creano un modello teoretico nel quale il cash ed

il debito sono congiuntamente determinati all’interno di un problema intertemporale

d’investimento. L’impresa può migliorare le sue disponibilità liquide, o salvando fondi

interni disponibili in quel momento o contraendo ulteriori debiti, o, alternativamente,

l’impresa può salvare la sua capacità di credito usando i cash flow correnti per ridurre i

debiti esistenti o evitando di contrarre ulteriori debiti (i financial slacks di Myers e

Majluf).

Più alti stock di cash e una più alta capacità di debito incrementano la capacità di

finanziamento futura dell’impresa, e quindi l’abilità dell’impresa di intraprendere

nuovi progetti d’investimento. Il cash ed il debito non utilizzato possono essere

entrambi usati per trasferire risorse nel tempo. Gli autori tuttavia mostrano che questi

fondi possono non essere equivalenti quando c’è incertezza riguardo il cash flow

futuro e le future opportunità d’investimento. Il ragionamento è questo: si consideri

un’impresa che contrae debiti rischiosi contro cash flow futuri. Siccome i cash flow

sono incerti, il valore corrente del debito sarà largamente supportato da stati futuri del

mondo nei quali i cash flow sono alti. Contraendo debiti rischiosi oggi l’impresa

trasferisce valore dagli stati futuri con alti cash flow al presente. Successivamente,

mantenendo in azienda la somma derivante dall’emissione del debito, l’impresa

colloca fondi in tutti gli stati futuri, includendo quelli in cui i cash flow ed i valori del

debito sono bassi. In altre parole, contrarre debiti rischiosi e trattenere il ricavato nelle

riserve di cash, significa trasferire risorse da stati futuri con alti cash flow a stati futuri

con bassi cash flow. Ovviamente il ragionamento vale non per i debiti revocabili, ma

per finanziamenti a medio lungo termine.

35

A questo proposito Ferrando e Pal (2006) trovano che solo per le imprese

unconstrained, che sono capaci di ottenere debiti finanziari, i risparmi di cash sono

usati per l’allocazione intertemporale di risorse sia interne che esterne. Le imprese

possono decidere di allocare il debito di lungo termine ottenuto nel tempo e non

investire l’intero ammontare disponibile nel primo anno. Inoltre, un incremento del

leverage dell’impresa risulta in un incremento della liquidità per soddisfare i più alti

interessi e il pagamento del debito nel futuro. Per Acharya Almeida e Weisbach

solamente le imprese soggette a vincoli finanziari, preferiranno accantonare cash