1

ALLEGATO

[3]

CENNI SU:

LA CELLULA: unita’ elementare della vita

Procarioti ed Eucarioti e loro differenza

Cellule procarioti

Cellule eucarioti

I VIRUS

Ciclo lisogenico e ciclo litico

2

Inizio Allegato [ 3 ]

LA CELLULA

E’ noto che gli organismi viventi sono costituiti da cellule e che:

La cellula è l’unità fondamentale dei viventi.

Tuttavia questa asserzione riguarda l’inizio dei ragionamenti che hanno portato alla teoria cellulare.

La cellula è stata intesa per lungo tempo, nel senso classico, provvista di un nucleo, senza

considerare diverse eccezioni che riguardano cellule plurinucleate (fibre muscolari, elementi dei

canali secretori, ife,ecc.) o strutture derivanti da cellule.

Gli organismi viventi sono costituiti da cellule o prodotti di cellule.

Ma anche questa asserzione può non essere appropriata per i microrganismi più semplici (Virus).

Un’altra affermazione importante che riguarda l’essenza delle cellule venne enunciata da Wirchow:

Le cellule producono altre cellule in continuità nel tempo.

In base a ciò, si comprende come tutte le cellule derivino da altre cellule.

Attualmente la teoria cellulare mette in evidenza due punti:

1. Cellule o prodotti di cellule sono le unità di struttura e funzione degli organismi

2. Tutte le cellule derivano da cellule preesistenti

Abbiamo dato perciò per scontato che esistano cellule con nucleo e cellule prive di nucleo. Anzi per

la verità dovremmo parlare di organismi con cellule nucleate e organismi con cellule non dotate di

nucleo che corrispondono a due gruppi fondamentali: Eucarioti e Procarioti.

Le cellule degli Eucarioti hanno una compartimentazione ben definita, con sistemi di membrane, un

nucleo delimitato da membrana e veri e propri cromosomi, i procarioti mancano di ciò.

CENNI SUI PROCARIOTI

Le cellule procariote, oltre ad essere normalmente assai più piccole di quelle

eucariote (con un diametro generalmente compreso fra 1 e 5 µm), hanno una struttura

interna alquanto semplice. Il loro DNA si trova concentrato in una regione del

citoplasma, senza essere delimitato da alcuna membrana. Sono prive di organuli, a

eccezione dei ribosomi, preposti alla sintesi delle proteine. Le funzioni cellulari sono

comunque effettuate da complessi enzimatici analoghi a quelli delle cellule eucariote.

3

Struttura

dei

cianobatteri

(o

alghe

azzurre)

Le cellule dei procarioti (tra cui i batteri) mancano di molte delle strutture interne tipiche di quelle

degli organismi eucarioti. Pur essendo dotate di membrana plasmatica ed eventuale parete cellulare,

sono prive di membrana nucleare; la molecola di DNA circolare si trova, pertanto, libera nel

citoplasma. Sono pure assenti i mitocondri, il reticolo endoplasmatico, i cloroplasti e l’apparato di

Golgi. Benché generalmente non vi siano strutture interne limitate da membrane, nei cianobatteri

(qui illustrati) si trovano invece numerose strutture membranose, chiamate tilacoidi, contenenti

clorofilla e altri pigmenti fotosintetici necessari a catturare l’energia solare per la sintesi degli

zuccheri.

Abbiamo già accennato che i Procarioti non hanno un vero nucleo e nemmeno dei veri cromosomi.

Il DNA non è organizzato in complessi insieme con proteine e non è racchiuso in un involucro

membranoso, ma costituisce un “cromosoma” primitivo centrale, circolare ed eventuali altre

molecole d’informazione, più piccole e circolari (plasmidi). I procarioti inoltre non hanno organuli

specializzati e delimitati da membrane, atti a funzioni specifiche, seppure possano presentare

regioni particolari (centroplasma, flagelli, ecc.). I movimenti cellulari, in particolare quelli

citoplasmatici, sono primitivi,anche se si rilevano movimenti delle cellule per scivolamento o

mediante flagelli.

Tra i procarioti possiamo annoverare batteri e alghe azzurre (cianobatteri), ma vedremo meglio in

seguito quali altre categorie comprendano.

Normalmente la cellula procariotica ha dimensioni minori di quella eucariotica, ma, poiché l’attività

metabolica è inversamente proporzionale alle dimensioni cellulari, la cellula procariotica è assai più

attiva di quella eucariotica. Per esempio, molti batteri presentano tempi di raddoppiamento inferiori

ad un’ora(in condizioni ottimali) e ciò rappresenta un vantaggio decisivo nella competizione e nella

sopravvivenza.

Ad eccezione dei micoplasmi, le cellule dei procarioti sono delimitate da una parete più o meno

rigida,variabile nella composizione.

Molti organismi procarioti vivono in ambienti ipotonici; se non fossero dotati di una robusta difesa

meccanica come la parete cellulare, le soluzioni esterne tenderebbero ad entrare nei microrganismi

gonfiando irreparabilmente le cellule. Esiste pertanto un meccanismo di difesa passivo. In molte

cellule procariotiche, però, la parete non è lo strato più esterno, poiché essa è ricoperta da una

4

capsula mucosa (costituita da polisaccaridi o polipeptidi) che rappresenta una ulteriore barriera nei

confronti dei pericoli esterni. La capsula può mancare in diversi batteri (Gram positivi), ma è quasi

sempre presente nelle Alghe azzurre.

Le cellule procariotiche hanno un numero elevatissimo di ribosomi (20.000-30.000). Essi sono

molto più

piccoli ed hanno una velocità di sedimentazione minore (70 Svedberg) rispetto a quelli delle cellule

eucariotiche.

Più volte abbiamo pronunciato il termine “specie”, ma che cosa è una specie? esistono diverse

definizioni di specie, la maggior parte delle quali fa riferimento a complessi di individui

interfecondi fra loro (che danno luogo a prole fertile). Non si ha intenzione di affrontare

quest’argomento perché richiederebbe un corso apposito, tuttavia si nota che questa comune

accezione di specie non può essere riferita ad organismi come i procarioti dove è assente una

sessualità definita, quantunque esista uno scambio genico fra individui. Per i batteri ed altri

microrganismi si usa parlare di “ceppi” riferendosi a gruppi che derivano da un unico individuo ben

caratterizzato morfologicamente e fisiologicamente limitando il termine specie a raggruppamenti di

ceppi distinti da un alto grado di analogia fenotipica interna e che differiscono da altri

aggruppamenti per un gran numero di caratteri loro propri.

La differenza tra procarioti ed eucarioti è molto netta, al punto che non si

conoscono specie viventi con strutture intermedie. I procarioti sono tutti

unicellulari e all'interno dell'unica cellula che li compone non si osserva alcuna

compartimentazione dovuta a membrane interne: anche il materiale genetico

si trova libero nel citoplasma. Tra gli eucarioti invece, oltre a organismi

unicellulari, si trovano tutti gli organismi pluricellulari. I procarioti sono divisi in

due regni distinti: Archea, a cui appartengono gli archeobatteri, ed Eubacteria,

a cui appartengono i batteri veri e propri, detti anche eubatteri. La distinzione

degli archeobatteri dai batteri si basa su importanti differenze biochimiche e

molecolari, tra le quali la mancanza di acido muramico nella parete della cellula

degli archeobatteri. A differenza degli eubatteri, gli archeobatteri si rinvengono

spesso in ambienti caratterizzati da valori estremi di salinità, temperatura e

anossia che, secondo alcuni scienziati, riprodurrebbero le primitive condizioni

in cui si sarebbe originata la vita sulla Terra.

Gli eucarioti appartengono al regno Eucarya. Nelle cellule che li compongono si

possono distinguere sia un vero e proprio nucleo delimitato da una membrana

sia alcuni organelli, anch'essi delimitati da una membrana, che hanno

morfologia e funzionalità proprie e sono dotati di una molecola di DNA

codificante un ristretto numero di proteine. Tali organelli si distinguono in

mitocondri e cloroplasti. I mitocondri producono energia, che viene

immagazzinata nella molecola nota come ATP, ossidando le sostanze organiche

fino a ottenere anidride carbonica e acqua mediante l'ossigeno molecolare (O2)

secondo una serie di processi metabolici denominati, nel complesso,

respirazione cellulare. I cloroplasti sono gli organelli responsabili della

fotosintesi nelle piante.

5

LA CELLULA DEGLI EUCARIOTI

Le cellule eucariote presentano un'organizzazione più complessa e sono molto più

grandi (solitamente il loro asse maggiore è compreso fra i 10 e i 50 µm). Le cellule

eucariote si distinguono nettamente da quelle procariote per la presenza di organuli

cellulari, cioè di corpuscoli ben differenziati e provvisti di una loro membrana di

separazione dal citoplasma. Gli organuli hanno la funzione di separare fisicamente

complessi di reazioni specifiche, in modo che esse si svolgano indipendentemente le

une dalle altre. Ciò conferisce alle cellule eucariote la possibilità di svolgere,

contemporaneamente, più funzioni, anche se incompatibili tra di loro.

Cellula

eucariota

Tutti gli organismi sono costituiti da una o più unità fondamentali dette cellule. Negli eucarioti ossia protisti, animali, piante e funghi - la cellula è caratterizzata da un nucleo, in cui è racchiuso il

patrimonio genetico, e da organuli membranosi deputati allo svolgimento di specifiche funzioni.

Queste strutture sono protette dalla massa gelatinosa del citoplasma e da un involucro detto

membrana plasmatica. Dunque, le cellule eucariote sono suddivise in zone funzionali in cui possono

avvenire contemporaneamente reazioni metaboliche che richiedono differenti condizioni; per tale

proprietà, definita compartimentazione, risulta più efficiente delle cellule dei procarioti (batteri e

alghe azzurre), prive di organuli (possiedono solo ribosomi) e di nucleo. Rispetto al modello

cellulare qui illustrato, tra gli eucarioti si possono riscontrare diversità nel numero e nell'effettiva

presenza di tutti gli organuli: ad esempio, molte cellule fungine, così come le fibre muscolari umane,

possiedono numerosi nuclei; cellule dotate di mobilità, come molti protisti e gameti, sono dotate di

flagelli e ciglia; le cellule vegetali, inoltre, possiedono alcune strutture caratteristiche (parete,

cloroplasti e vacuoli).

6

FORMA E DIMENSIONI

Forma e dimensioni della cellula sono legate alla funzione che essa deve svolgere. Tra le cellule

vegetali,la forma sferica è assai rara, mentre più frequente è quella poliedrica. Ciò dipende

soprattutto dal fatto che la forma sferica non è conveniente perché unisce il maggior volume alla

minore superficie; la superficie di una cellula è di importanza vitale poiché determina la capacità di

scambio tra ambiente esterno ed interno alla cellula stessa (anche fra cellule adiacenti). Negli

organismi pluricellulari la forma delle cellule dipende anche dalla mutua pressione fra esse. Al

microscopio si distinguono cellule a sezione ellittica, quadrangolare, poligonale, stellata, allungata,

ecc.; ognuna di queste forme è determinata dalle modalità di genesi della cellula e soprattutto dalla

funzione a cui questa è deputata.

Le dimensioni variano per lo più tra 10 e 40 μm, tuttavia vi sono cellule che raggiungono

dimensioni notevoli (le fibre del lino e dell’ortica raggiungono i 6-7 cm e quelle del ramiè 50 cm, e

tra gli animali basti pensare alle dimensioni d’alcune cellule uovo). L’aumento del volume porta,

come conseguenza, una maggiore necessità d’energia e, quasi sempre, ad un certo limite, la cellula

si divide o muore.

Nel caso dei vegetali pluricellulari, la morte cellulare non significa necessariamente che viene a

mancare lo svolgimento della funzione; anzi in diversi casi (tessuti di conduzione e meccanici) la

morte della cellula è programmata affinché gli elementi che succedono all’evento possano svolgere

meglio le funzioni previste. La presenza del nucleo nelle cellule è, in parte, motivata dalle maggiori

esigenze organizzative che si evidenziano con l’aumento delle dimensioni cellulari degli eucarioti

rispetto ai procarioti. Nelle cellule vegetali la presenza di un grosso vacuolo contribuisce a risolvere

il problema derivante da un rapporto sfavorevole superficie/volume. La forma stessa di alcune

cellule, inoltre, tende a stabilire un rapporto superficie/volume, laddove sono necessari intensi

scambi con l’esterno (cellule del tessuto di trasfusione nelle foglie aghiformi di conifere; cellule

renali, ecc.).

STRUTTURA GENERALE

Se si osserva una cellula eucariotica vegetale al microscopio, si nota immediatamente una struttura

complessa, ben delimitata esternamente: accanto ad organuli evidenti (nucleo, mitocondri, eventuali

cloroplasti), è evidente un sistema di compartimenti realizzato da membrane. Il sistema di

membrane costituisce il reticolo endoplasmatico (ER): esso circonda il nucleo ed è connesso,

tramite un flusso di vescicole, all’apparato di Golgi (dittiosomi); inoltre partecipa alla realizzazione

del vacuolo ed è in comunicazione col ER di cellule adiacenti. Secondo Schnepf le membrane

interne (endomembrane) suddividono la cellula in compartimenti (fasi): ogni membrana separa una

fase acquosa da una fase plasmatica. Le fasi acquose occupano gli spazi tra le membrane del ER e

quelli tra le membrane interne ed esterne dei mitocondri e dei cloroplasti, oltre che lo spazio interno

al vacuolo. le fasi plasmatiche sono rappresentate da citosol e nucleoplasma (fase mista nucleocitoplasmatica), stroma dei cloroplasti (plastoplasma) e dei mitocondri (mitoplasma). Il sistema di

membrane non è rigido, ma evidenzia continue variazioni, scissioni e flussi; tutto ciò avviene, però,

senza che si assista a fenomeni di fusione tra fase acquosa e fase plasmatica.

Oltre a queste “fasi”, la cellula è attraversata da un intreccio di strutture filamentose e tubulari che

rappresentano il citoscheletro.

L’origine di tale organizzazione è da ricercarsi, secondo alcuni autori in una ancestrale simbiosi tra

cellula procariotica eterotrofa e cellule procariotiche autotrofe, documentata anche da altri caratteri

che vedremo più avanti.

Uno schema della cellula vegetale è riportato nella Tabella Si distinguono alcuni componenti che

sono proprie della cellula vegetale: parete cellulare, plastidi, vacuoli ed ergastoplasma. Nella cellula

7

animale, vi sono però alcune strutture particolari come i centrioli, assenti da quella vegetale, ed i

lisosomi (in sostituzione dei vacuoli).

Virus (biologia) Agente infettivo di dimensioni ultramicroscopiche,

costituito da acido nucleico circondato da un rivestimento protettivo proteico.

2

CENNI STORICI

Il termine deriva dal latino virus, 'veleno' e venne usato per la prima volta alla

fine del XIX secolo per indicare particelle patogene più piccole dei batteri.

L'esistenza dei virus fu accertata nel 1892, quando lo scienziato russo Dmitrij

Iosifovič Ivanovskij scoprì delle particelle microscopiche, conosciute in seguito

come virus del mosaico del tabacco. Il termine virus fu attribuito a queste

particelle infettive nel 1898, dal botanico olandese Martinus Willem Beijerinck.

Pochi anni dopo, anche nei batteri furono isolati dei virus, denominati

batteriofagi. Nel 1935 il biochimico statunitense Wendell M. Stanley riuscì a

cristallizzare il virus del mosaico del tabacco e dimostrò che era formato solo

da un acido nucleico, l'acido ribonucleico (RNA), e da un rivestimento proteico.

Negli anni Quaranta, lo sviluppo della microscopia elettronica rese possibile la

visualizzazione dei virus, mentre il successivo sviluppo di centrifughe ad alta

velocità permisero di concentrare e purificare il materiale di origine virale. Lo

studio di questi agenti infettivi compì una svolta con gli esperimenti di Avery e

con la scoperta dei virus che infettano soltanto batteri, denominati batteriofagi.

I batteriofagi, per le loro proprietà, furono in seguito largamente impiegati

negli studi di genetica: in particolare, furono oggetto delle ricerche degli

scienziati Salvatore Luria, Alfred Hershey e Max Delbrück. Negli anni Sessanta

e Settanta si poterono determinare le caratteristiche fisiche e chimiche della

maggior parte dei virus.

3

8

CARATTERISTICHE GENERALI

I virus si possono considerare parassiti intracellulari. Essi sono costituiti di acidi

nucleici, o da RNA o da DNA, per cui si distinguono virus a DNA e virus a RNA.

L'acido nucleico è racchiuso da un rivestimento protettivo di proteine. L'acido

nucleico è, in genere, una molecola unica, a singolo o doppio filamento, anche

se in alcuni virus può essere diviso in due o più frammenti. Il rivestimento

proteico è detto capside e le subunità proteiche del capside, sono dette

capsomeri. Insieme, acido nucleico e capside formano il nucleocapside. Altri

virus hanno un ulteriore involucro, che generalmente viene acquisito quando la

particella virale fuoriesce per gemmazione dalla membrana della cellula

infettata. La particella completa del virus è detta virione.

Forma e dimensioni

3.1

Hanno forma e dimensioni molto variabili, e in base alla loro struttura possono

essere suddivisi in tre gruppi: i virus isometrici; quelli bastoncellari; e quelli

formati dall'unione di una testa e una coda, come alcuni batteriofagi. I virus

più piccoli hanno forma icosaedrica e sono lunghi circa 18-20 nanometri (un

nanometro è uguale a un milionesimo di millimetro). I virus più grandi hanno,

invece, forma bastoncellare e alcuni raggiungono una lunghezza di diversi

micron, ma sono, comunque, larghi meno di 100 nanometri. Pertanto, anche i

virus più grandi hanno una larghezza inferiore ai limiti di risoluzione del

microscopio ottico, usato per studiare i batteri e gli altri microrganismi di

dimensioni maggiori.

Molti dei virus con una struttura elicoidale interna hanno un rivestimento

esterno (detto anche envelope), composto di lipoproteine, glicoproteine o

entrambi i tipi di molecole. Questi virus sono grossolanamente sferici e hanno

un diametro variabile da circa 60 a più di 300 nanometri. Virus complessi come

alcuni batteriofagi presentano una testa e una coda tubulare, usata per

attaccarsi al batterio ospite, mentre gli herpesvirus hanno simmetria cubica e

sono composti di proteine complesse. Queste due categorie rappresentano,

9

tuttavia, delle eccezioni, in quanto la maggior parte dei virus ha forma

semplice.

4

RIPRODUZIONE

I virus sono incapaci di replicarsi autonomamente; all'interno delle cellule

possono invece duplicarsi numerose volte. Le modalità di replicazione dei virus

sono state particolarmente studiate nei batteriofagi, nei quali è stato descritto

un ciclo di replicazione litico e un ciclo lisogenico. Le particelle virali

generalmente non contengono enzimi, né i precursori metabolici necessari per

riprodursi e quindi devono ricavare queste molecole dalle cellule che infettano.

La riproduzione dei virus comprende, pertanto, una fase di sintesi delle varie

componenti e una fase di assemblaggio della nuova particella virale. Questi

processi hanno inizio quando il virus penetra nella cellula ospite e dirige la

sintesi delle proteine specificate dal materiale genetico virale. Quindi viene

duplicato l'acido nucleico e sono sintetizzate le subunità proteiche che

costituiscono il rivestimento virale. Infine, queste due componenti sono

assemblate in un nuovo virus.

Da una singola particella virale possono avere origine migliaia di nuovi virus,

che possono essere liberati per distruzione della cellula infetta oppure per

gemmazione dalla membrana cellulare, senza uccidere la cellula.

Virus a RNA

4.1

I virus a RNA si distinguono da quelli a DNA per alcune particolarità nel sistema

di replicazione. Un gruppo particolare di questi virus è rappresentato dai

retrovirus, che comprendono l'HIV, l'agente eziologico dell'AIDS. In questi

virus, prima della replicazione avviene la sintesi di DNA a partire dall’RNA

virale, mediante l’azione di un enzima detto trascrittasi inversa.

5

MALATTIE DA VIRUS NELL’UOMO E NEGLI ANIMALI

Non vi è gruppo animale o vegetale che non possa essere colpito da

un’infezione virale. Malattie virali pericolose, e a volte addirittura fatali,

comprendono la rabbia, la febbre emorragica, l'encefalite, la poliomielite, la

febbre gialla, l'epatite e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

10

La maggior parte dei virus causa, tuttavia, malattie che in genere provocano

solo disturbi acuti, a meno che il paziente non sviluppi gravi complicazioni.

Alcune di queste malattie sono il raffreddore, che colpisce milioni di persone

ogni anno, l'influenza, il morbillo, la parotite, l'herpes simplex e zoster, la

varicella, alcune malattie respiratorie, la diarrea acuta e le verruche. Altri virus,

come il virus della rosolia e il citomegalovirus, possono provocare gravi

anomalie o morte del feto. Alcuni ceppi virali che infettano l'uomo sembrano

essere correlati a specifiche forme di cancro. Sempre maggiori prove indicano,

inoltre, che alcuni virus possono essere coinvolti in patologie croniche come la

sclerosi multipla e altre malattie degenerative.

Vie di infezione

5.1

Per provocare nuovi casi di una malattia, i virus devono essere trasmessi da

persona a persona. Molti, come quelli responsabili dell'influenza e del morbillo,

sono trasmessi attraverso le vie respiratorie, nelle goccioline emesse nell'aria

con starnuti e colpi di tosse. Altri virus, come quelli che provocano la diarrea,

sono trasmessi per via oro-fecale.

Altri ancora, come i virus della febbre gialla e i cosiddetti arbovirus, sono

trasmessi tramite vettori animali come gli insetti. Le malattie virali possono

essere endemiche o epidemiche.

Possibili terapie

5.2

Attualmente non esiste alcun trattamento completamente soddisfacente delle

infezioni virali, poiché la maggior parte dei farmaci che distrugge i virus

danneggia anche la cellula ospite.

Un agente antivirale molto promettente sembra essere l'interferone, una

molecola con funzioni antivirali, prodotta naturalmente dalle cellule di molti

mammiferi e impiegata nella terapia di alcune forme di epatite cronica. Oggi si

sta valutando l'uso dell'interferone anche nel trattamento di alcune forme di

cancro. Solo fino a qualche tempo fa, questi studi erano limitati dalla scarsa

disponibilità di questa molecola in forma pura, mentre oggi, grazie alle

tecniche di ingegneria genetica, è possibile ottenerne rapidamente grandi

quantità.

Il solo metodo efficace per prevenire le infezioni virali è l'uso dei vaccini.

Eclatante è il caso della vaccinazione antivaiolosa che, estesa su scala

mondiale, ha determinato la scomparsa della malattia e, nel maggio 1980,

11

l’annuncio da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità di avvenuta

eradicazione del poxvirus responsabile della patologia. La maggior parte dei

vaccini antivirali è stata sviluppata per l'uomo o per altri animali; fra quelli

umani vi sono i vaccini contro il morbillo, la rosolia, la poliomielite e l'influenza.

L'immunizzazione con un vaccino antivirale stimola il sistema immunitario

dell'organismo a produrre anticorpi specifici, diretti contro il virus

immunizzante. I virus impiegati per elaborare i vaccini vengono prima alterati

o uccisi, in modo da non risultare patogeni.

6

MALATTIE DA VIRUS NELLE PIANTE

I virus possono provocare una grande varietà di malattie delle piante, che

spesso causano gravi danni ai raccolti. I più comuni virus patogeni per le

piante sono quello del mosaico giallo della rapa, il virus X della patata e il virus

del mosaico del tabacco.

Le cellule vegetali hanno pareti cellulari rigide che le particelle virali

generalmente non riescono ad attraversare; pertanto questi virus sono

trasmessi soprattutto da vettori animali, come gli insetti o i nematodi, che si

cibano di vegetali infetti. Il metodo di infezione utilizzato da questi virus limita

anche gli studi delle interazioni tra particelle virali e cellule vegetali, poiché in

assenza del vettore animale non è sempre facile riprodurre l'infezione in

laboratorio.

I virus delle piante possono accumularsi in enormi quantità all'interno delle

cellule contagiate; ad esempio, il virus del mosaico del tabacco può costituire

anche il 10% del peso secco di una pianta infetta.

7

IMPORTANZA DEI VIRUS NELLA RICERCA

Lo studio dei virus e delle loro interazioni con la cellula ospite ha avuto grande

rilevanza per lo sviluppo della biologia a livello molecolare. Ad esempio,

l'esistenza dell'RNA messaggero, la molecola responsabile della trasmissione

delle istruzioni contenute nel DNA all'apparato cellulare che sintetizza le

proteine, fu scoperta nel corso delle ricerche sulla duplicazione dei batteriofagi.

12

Inoltre, la comprensione dei meccanismi di controllo della moltiplicazione dei

virus è fondamentale per lo studio dei processi biochimici degli organismi

superiori.

I virus possiedono un patrimonio ereditario di piccole dimensioni e diverso da

quello della cellula ospite; ciò consente ai ricercatori di studiare un sistema di

replicazione più piccolo e più semplice di quello della cellula ospite, ma

funzionante in base agli stessi principi. Gran parte delle ricerche sui virus è

finalizzata a comprenderne i sistemi di duplicazione e a cercare metodi per

controllarne la crescita e, pertanto, sconfiggere le malattie da essi provocate.

Gli studi sulle malattie virali hanno, inoltre, fornito enormi contributi alla

comprensione della risposta immunitaria dell'organismo agli agenti infettivi.

Alcuni dettagli della funzione degli anticorpi presenti nel sangue sono stati, ad

esempio, caratterizzati studiando le reazioni di queste molecole alle infezioni

virali. Attualmente un grande interesse scientifico è concentrato sui progetti

che cercano di isolare alcuni geni virali, che possono essere usati per produrre,

con le tecniche di ingegneria genetica, le corrispondenti proteine virali, da

impiegare, a loro volta, per produrre vaccini.

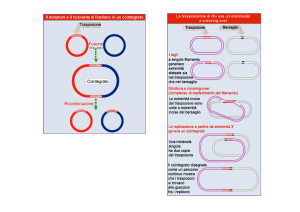

Ciclo litico e lisogeno

Il ciclo litico e il ciclo lisogeno sono i due modi in cui i virus sopravvivono utilizzando le cellule.

Entrambi i cicli cominciano con l'iniezione dell'acido nucleico virale nella cellula ospite. Questa

fase rappresenta un bivio tra i due possibili cicli.

Ciclo litico senza lisi cellulare

Nel ciclo litico il genoma virale prende il controllo della cellula ospite inducendola a sintetizzare

nuovo acido nucleico virale e proteine che, una volta assemblate con il genoma, andranno a

costituire nuovi virioni, i quali usciranno dalla cellula uccidendola in una fase detta lisi o verranno

da essa secreti.

13

Nel ciclo lisogeno il genoma virale, invece, si inserisce nel DNA della cellula ospite, prendendo il

nome di provirus (nei batteriofagi profago) e mantenendo molti dei suoi geni disattivati. Una volta

che la cellula si duplica viene trasmesso anche il DNA virale alle cellule figlie formando così in un

breve periodo una vasta colonia di genomi virali senza che avvenga la lisi. Il genoma del provirus

reprime la maggior parte dei suoi geni, che vengono riattivati in caso di danni alla cellula ospite,

dando il via ad un ciclo litico.

Un esempio a tutti familiare è quello dell'Herpesvirus umano, i cui provirus vengono indotti da

stress termici, psicologici o da radiazioni ultraviolette, dando origine alla cosiddetta febbre nascosta.

. È riferita ad una malattia, che viene detta endemica, quando è costantemente presente o molto frequente in una

popolazione o territorio: in certe zone asiatiche la malaria è endemica. In alcune zone africane, l'aids è endemico

Quando una epidemia è geograficamente molto estesa ed interessa molti individui della popolazione si parla di

«pandemia».