![C] La vita “trinitaria” come paradigma relazionale[6]](//s1.studylibit.com/store/data/002161891_1-65f132108ea0e4d6bfd6d307a40e82da-768x994.png)

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

1

Dalla

PAROLA

di Dio

al DIO

della

Parola

7 Giugno

MMIX

Sussidio a cura di TONINO FALCONE sdB [Dimensione teologico-biblica]

e di JESUS MANUEL GARCIA sdB [Dimensione teologico-spirituale].

Domenica della

SANTA TRINITÀ

[ciclo B]

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

DOMENICA DELLA SANTA TRINITÀ

I DOPO LA PENTECOSTE [B]

“Dalla PAROLA di DIO al DIO della PAROLA!”

1

11]] E

Evvaannggeelloo11:: M

Maatttteeoo 2288,,1166--2200

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato

dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

22]] E

Esseeggeessii ee T

Teeoollooggiiaa222

Matteo 28,16-20 va letto insieme al parallelo di Mc 16,15-20.

I discepoli, morto Giuda, sono restati in undici. Essi, dunque, dietro la parola del Risorto riportata

dalle Donne fedeli, si recano “alla Galilea, sul monte3“, come Gesù aveva ordinato [v. 16, che

richiama i vv. 7 e 10].

1

Prendiamo le Letture dal Lezionario del Messale Romano [LEV, 2007], preparato secondo l’editio typica altera

dell’Ordo lectionum Missae, utilizzando la versione della Santa Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale Italiana

[CEI], approvata secondo le delibere dell’Episcopato. L’edizione 2007 del Lezionario del Messale Romano deve essere

considerata “tipica” per la lingua italiana, ufficiale per l’uso liturgico. Il Lezionario si potrà adoperare a partire dal 2

dicembre 2007, Prima Domenica di Avvento; diventerà obbligatorio dal 28 novembre 2010.

2

Si avvisa il lettore che nel commentare “liturgicamente” la Santa Scrittura ci si attiene all’ormai pluridecennale

proposta del compianto amico e collega prof. TOMMASO FEDERICI pubblicata nei suoi numerosi scritti [a cui si rinvia in

nota e in bibliografia] e da noi rilanciata con le diverse pubblicazioni sullo studio del suo metodo “unico” di lavoro. Per

i dettagli cfr. ANTONIO FALCONE, Tommaso Luigi Federici [in memoriam], in Rivista Liturgica 89 [4-5 2002], 576583.801-806; La lettura liturgica della Bibbia: il Lezionario, in Rivista Liturgica 89 [4-5 2002], 747-756; La Bibbia

diventa Lezionario, in Atti della Settimana Biblica Diocesana [21-23 febbraio 2002], Piedimonte Matese 2002, 1-16;

Profilo biografico e bibliografia di Tommaso Federici, in Itinerarium 11 [2003], 17-55; Il metodo della “Lettura

Omega” negli scritti biblici, patristici, liturgici e teologici di Tommaso Federici, in Itinerarium 11 [2003], 71-95; La

comunità religiosa oggi, “scuola di preghiera”, in A. STRUS - R. VICENT [a cura di], Parola di Dio e comunità

religiosa, ABS-LDC, Torino 2003, 87-97; The religious community today “a school of prayer”, in M. THEKKEKARA

[edited by], The word of God and the religious community, ABS, Bangalore 2006, 117-134; “Annuncia la Parola ...” [2

Tim 4,2], in R. VICENT - C. PASTORE [a cura di], Passione apostolica. Da mihi animas, ABS-LDC, Torino 2008, 161172; Il discorso della montagna. Lettura analitica e retorica di Mt 5,13-16 [Parte I], in Parola e Storia 3 [2008], 67101; Il discorso della montagna. Lettura analitica e retorica di Mt 5,13-16 [Parte II], in Parola e Storia 4 [2008], 241288. È utile avere sotto mano anche TOMMASO FEDERICI, Cristo Signore Risorto amato e celebrato. Commento al

lezionario domenicale cicli A,B,C, Quaderni di “Oriente cristiano” 11, Eparchia di Piana degli Albanesi, Palermo 2001;

“Resuscitò Cristo!”. Commento alle Letture bibliche della Divina Liturgia bizantina, Quaderni di “Oriente cristiano” 8,

Eparchia di Piana degli Albanesi, Palermo 1996; Cristo Signore Risorto amato e celebrato. La scuola di preghiera

cuore della Chiesa locale, Dehoniane, Bologna 2005; Per conoscere Lui e la potenza della Resurrezione di Lui. Per

una lettura teologica del Lezionario, Ciclo C, Dehoniane, Roma 1988, III, 828; Per conoscere Lui e la potenza della

Resurrezione di Lui. Per una lettura teologica del Lezionario, Dehoniane, Napoli 1987, I, 444; Per conoscere Lui e la

potenza della Resurrezione di Lui. Per una lettura teologica del Lezionario, Ciclo B, Dehoniane, Napoli 1987, II, 587;

Per conoscere Lui e la potenza della Resurrezione di Lui. Per una lettura teologica del Lezionario, Ciclo A, Dehoniane,

Roma 1989, IV, 1232.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

2

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

Il v. 17 è tipico. I discepoli finalmente “Lo videro” e Lo adorano. Esiste qui però un piccolo inciso

che si può leggere in due modi secondo la sfumatura che si dà al pronome greco hoi. Il testo dice

sobriamente: Hoi dé edístasan, da tradurre: “essi che però dubitarono”, il che revoca in dubbio la fede

di tutti i discepoli, oppure: “alcuni però dubitarono” [v. 17b]. L’annotazione è preziosa per noi nel

senso che qui non siamo in presenza di creduloni e visionari, ma di buoni Ebrei, dalla salda

coscienza storica e da un non meno senso del realismo dei “fatti”: grande garanzia per la nostra fede.

I vv. 18-20 sono il “discorso di congedo” del Signore. Sta qui un prologo, il v. 18, seguito dal

precetto di battezzare dopo la predicazione [v. 19] e di custodire la Tradizione [v. 20a] e poi dalla

promessa indelebile della Presenza [v. 20b]. Il prologo è ieratico, regale, solenne. Il Signore Risorto

conclude la sua vicenda tra gli uomini ed in un certo senso riassume tutto il suo insegnamento

rivendicando il titolo e la funzione del Figlio dell’uomo [cfr. Dan 7,13-14]. A Lui il Signore

dell’eternità e dei tempi affida “tutto il potere” che comprende tutto l’esistente, il cielo come la terra

[cfr. Col 1,15-20]. Tale potere unico è di dominare che biblicamente indica la regalità salvifica. Sul

Signore Risorto si concentra “tutto il potere”, tutta la Promessa, tutta la Benedizione per gli uomini.

Luca mostra come Egli trasmetta tutto questo con l’imposizione consacratoria delle mani sui

discepoli da cui si congeda [24,50]. Matteo qui esplicita piuttosto i contenuti trasmessi riassunti con

un “oún, dunque”. Il mandato finale, perciò, comincia con l’invio: “partiti, dunque” [v. 19a] e prosegue

con l’imperativo: “fate discepole” tutte le nazioni [che ancora sono pagane]. Nessuna realtà creata deve

restare senza il risuonare dell’Evangelo della Resurrezione e della Grazia. L’invio del Signore Risorto

si rivolge ai suoi discepoli ed insieme ha come oggetto il “fare discepole le nazioni pagane”,

“battezzandoli” [gli uomini di quelle nazioni, uno per uno]. Il precetto di battezzare è dato da un

participio presente con valore di imperativo. Il battesimo è “nel Nome [unico] del Padre e del Figlio e

dello Spirito Santo” [v. 19b].

Il v. 20 si compone della consegna finale dei precetti ai discepoli e della promessa della Presenza

divina indefettibile. Il v. 20a è massimamente importante per la vita della Chiesa. I discepoli del

Signore, in pratica gli Apostoli, i Dodici e gli altri, debbono insegnare permanentemente; il verbo che

è presente nel testo biblico è un participio presente durativo ed intensivo ed indica l’insegnamento e

la dottrina ed il “custodire” lungo le generazioni “tutte le realtà che [Cristo] comandò ad essi”. La

dottrina custodita è la santa Tradizione divina ed apostolica.

Il v. 20b chiude in modo grandioso l’Evangelo di Matteo con la formula: “Ed ecco”, che già nell’A.T.

indica un prodigio divino [Is 7,14]. “Ed ecco, Io sto con voi” è l’annuncio della realizzazione finale

della promessa antica; il Signore vuole “stare con” gli uomini. Il brano conclude la narrazione delle

apparizioni di Gesù Risorto ed è il termine dell’intero evangelo di Matteo. Esso descrive la missione

universale di Gesù, la missione da lui affidata agli Apostoli, la promessa di esistenza fino alla fine del

tempo.

Il potere universale di Gesù Risorto: «In quel tempo gli Undici discepoli andarono in Galilea sul monte

che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E

Gesù avvicinatesi disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra» [Mt 28,16-18]. Colui che

parla è il Signore Risorto e glorioso. Anche nel tempo della sua vita mortale Gesù aveva ricevuto dal

Padre ogni potere; il potere di compiere miracoli, il potere di parlare con autorità, il potere di

perdonare i peccati, il potere di cacciare i demoni, il potere della conoscenza di tutti i misteri del

Regno. Ma prima della sua Resurrezione Gesù era soggetto a limiti: alla fame, alla sete, al sonno, alla

La precisione del luogo non dovrebbe lasciare dubbi: è la località di Gerusalemme, “la Galilea”, con l’aggiunta “sul

Monte”. Si notino qui gli articoli determinativi che indicano luoghi ben conosciuti da chi riceve l’avviso di recarvisi.

Ora, la Galilea da dove era partita la missione del Signore, non ha vere “montagne”. Gerusalemme invece sta su due

monti, conosce il Monte degli Ulivi e qui conosce il “Monte della Galilea”, come si direbbe “il colle del Campidoglio”,

oppure “il Campidoglio, sul colle”, località conosciuta da tutti. Il Risorto si vuole manifestare, dunque, solo a

Gerusalemme da dove deve dare il saluto supremo ai suoi discepoli.

3

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

3

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

stanchezza, all’indigenza ed infine alla sofferenza ed alla morte; la sua stessa missione si era limitata

alle pecore perdute della casa di Israele. Ora Gesù è Risorto, ogni limitazione è scomparsa; egli

afferma di avere ricevuto il potere totale assoluto universale; tutto il potere su tutte le realtà; Colui

che gli ha dato tale potere è il Padre. In virtù di tale potere universale egli affida ora la missione

universale ai suoi discepoli.

La missione: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni battezzandoli nel Nome del Padre e del

Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato» [Mt 28,1920a]. In queste parole è espressa anzitutto l’universalità della missione; essa si rivolge a tutte le

nazioni, a differenza del tempo della vita mortale di Gesù in cui aveva detto ai Dodici inviandoli:

«Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore

perdute della casa di Israele» [Mt 10,5-6]; ora l’invio è universale. Il compito della missione è triplice:

“fare discepoli, battezzare, fare osservare i comandamenti”; è l’ufficio dottrinale profetico,

sacramentale santificante, pastorale di governo. Si esprime così la totalità dell’esistenza apostolica

che consiste nel predicare, nel battezzare, nell’amministrare i sacramenti, nel guidare e dirigere la

comunità credente affinché raggiunga la salvezza finale. Alla totalità della vita apostolica corrisponde

la totalità della vita cristiana che consiste nel credere alla predicazione, nel ricevere il battesimo ed i

sacramenti, nell’osservare i comandamenti e così giungere alla vita eterna.

La promessa dell’assistenza di Gesù: «Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» [Mt

28,20b]. La formula: Io sono con voi [oppure: Io sono con te] pronunciata da Dio significa nella Santa

Scrittura la garanzia del successo nel compito affidato a qualcuno; Dio dice questa parola a Mosè [Es

3,12] comunicandogli la buona riuscita nel liberare Israele dall’Egitto e ripete questa frase ad altri

personaggi a cui dà mandato di compiere un’impresa. Nel nostro testo Gesù si appropria la parola

divina rivelando così la sua dignità divina e con essa assicura il buon esito nella missione data ai suoi.

La promessa di Gesù significa in concreto che sempre, fino alla fine del tempo vi saranno

predicatori dell’evangelo, vi saranno ministri del battesimo e dei sacramenti, vi saranno guide della

comunità credente, e corrispondentemente sempre vi saranno ascoltatori della predicazione che

crederanno, fedeli che riceveranno i sacramenti, credenti battezzati che osserveranno i

comandamenti. È l’indefettibilità della Chiesa fino alla fine del mondo. Sono queste le ultime parole

dell’evangelo di Matteo, il quale non narra l’Ascensione di Gesù, come avviene al termine

dell’evangelo di Marco e di quello di Luca.

La pienezza della potestà divina di Gesù è ciò che nella sua Ascensione al cielo viene disvelato nel

segno; la formula trinitaria che sta al centro della missione ottiene anch’essa una sensibile

manifestazione nell’ascendere e sedersi alla Destra del Padre. La promessa della presenza del Signore

con i suoi fino alla fine del mondo indica la natura trasformante del mistero dell’Ascensione; essa

consente un nuovo tipo di presenza del Signore glorificato; assise in cielo alla destra del Padre egli

intercede per i credenti in lui, per i battezzati nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

per coloro che osservano i suoi comandamenti, per i suoi predicatori, per i suoi ministri, i pastori del

popolo cristiano; la sua efficace intercessione che avrà come effetto l’invio dello Spirito Santo è la

sua nuova presenza non visibile, come la presenza corporale durante il tempo della vita mortale, ma

è assai più efficace. Gesù salito al Cielo è presente alla sua Chiesa in quanto è sommamente attivo in

tutti attraverso lo Spirito Santo.

33]] L

Leettttuurraa ee M

Meeddiittaazziioonnee

La concezione del Dio Trinità, così centrale nella fede cristiana, il mistero che la distingue, insieme

alla divinità di Cristo, dalle altre religioni monoteiste, rimane però estremamente difficile da

esprimere in termini comprensibili. Quando esponenti di altre religioni monoteiste accusano i

cristiani di essere politeisti, noi reagiamo con forza a tale accusa, ma quando si tratta di esprimere in

positivo il contenuto della fede nel Dio Trinità, le parole ci mancano. L’idea che guida tutta la

Liturgia odierna è che dal Padre, mediante il Figlio, tutto si compie nello Spirito. Per illustrare un po’

più precisamente questa idea, partiamo dalla Colletta che recita: «Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa,

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

4

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

contemplando il Mistero della Tua Sapienza». Anzitutto della vita di Dio in sé, quella che la Teologia

definisce ‘Trinità immanente’, non conosciamo nulla. In questo senso si parla di Mistero secondo

l’accezione corrente del termine. Quello che possiamo comprendere almeno un po’, è la presenza di

Dio, l’opera di Dio nella storia della salvezza [la ‘Trinità economica’], a partire dalla Creazione. La

Creazione parla di Dio, ci rimanda ad un ordine e ad un senso armonioso e bello, che l’uomo può

soltanto riconoscere. L’originalità dei testi biblici sta nel presentare la Creazione utilizzando una

metafora ludica: nella creazione è all’opera un progetto, che è presentato come un gioco, come il

lavoro di un artista che esprime se stesso in quello che fa. Per cui c’è un lavoro che però dà gioia,

esprime qualcosa del suo autore. Questo discorso ancora vago, si precisa nel N.T. attraverso Gesù,

che è identico al Padre [«Tutto quello che il Padre possiede è mio»]. Guardando la vita di Gesù,

possiamo comprendere un po’ meglio chi è Dio. Ma è la presenza dello Spirito Santo in noi a farci

fare esperienza dell’amore di Dio. Passiamo così da un piano riflessivo, pure necessario, ad un piano

esperienziale, in cui possiamo balbettare qualcosa del Mistero di Dio perché lo Spirito parla in noi.

Apriamoci a questo dono affinché dilati il nostro cuore concedendoci non solo di parlare di Dio, ma

di farne soprattutto esperienza.

44]] PPrriim

maa lleettttuurraa [[PPrrooffeezziiaa]]:: D

Deeuutteerroonnoom

miioo 44,,3322--3344..3399..4400

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio

creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai

cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e

che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con

prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il

Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il

Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi

comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il

Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».

Il testo fa parte del primo discorso di Mosè nelle steppe di Moab mentre prepara il popolo

all’ingresso nella terra promessa [Dt 1,1-4,43], insegnandogli una lunga mistagogia sui fatti divini che

Israele sperimentò dall’esodo dall’Egitto alla vita trascorsa nel deserto. Mosè interpella il suo popolo,

che esplori la storia a partire dall’inizio, dalla creazione dell’uomo [Gen 1-2], e scruti anche i cieli, per

avere la certezza se si vide o si sentì mai un fatto grande come questo presente, della divina

Rivelazione [v. 32]. Nessuno popolo mai, infatti, udì Dio che parla agli uomini da mezzo il fuoco [Es

19,16-19] e tuttavia ne uscì incolume [Es 20,18-21]. Questo avvenne solo a Israele [v. 33]. L’indagine

nella storia e nello spazio, inoltre, rivela che solo Dio aveva creata ed eletta la nazione che è Israele, e

venne anche a prendersela, strappandola ad un’altra nazione tiranna, l’Egitto. E questo avvenne

perché il Signore era intervenuto in favore d’Israele con il Braccio onnipotente ed irresistibile

dispiegato contro i nemici, attraverso fenomeni terrificanti: con forza e segni dimostrativi [le “piaghe

d’Egitto”], con tremendi prodigi miracolosi e con guerra vittoriosa [il passaggio del Mar Rosso],

incutendo immane terrore all’Egitto [v. 34].

Ora Mosè chiama Israele alla riflessione sensata, a scrutare i fatti ed averne una memoria storica

indelebile. E il primo fatto è la stessa Rivelazione con cui il Signore si manifesta ad Israele, ma anche

agli uomini, come il Dio trascendente che abita i cieli irraggiungibili, ed insieme come il Dio presente

sulla terra dove raggiunge tutti i fatti degli uomini. E così, come tale, si dimostra come il Signore

Unico, nessun altro “dio” esiste accanto ed insieme a Lui [v. 39]. Questa è l’intera divina Rivelazione.

Tutto il resto nella storia degli uomini e del mondo ne discende. Israele ne deve prendere coscienza

poiché è stato eletto certamente per amore [Dt 7,8], ma al fine di portare il Signore Unico al mondo,

e quindi cominciando a confessarlo e ad amarlo [Dt 6,4-5], e a farne il contenuto unico della sua

Dottrina [Dt 6,6-12].

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

5

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

L’esortazione di Mosè segue con logica pacata. Mediante Mosè “oggi” il Signore ha concluso la sua

alleanza con Israele, “oggi” ha emanato per esso la sua Legge santa ed i suoi precetti salvifici. Il

popolo, allora, “oggi” è esortato a vivere la Legge ed i precetti e a porli in esecuzione. Da questo

solo gli verrà il bene ed altrettanto ai suoi discendenti. Questa è anche la condizione per poter vivere

per sempre nella terra promessa, alla presenza del suo Signore [v. 40].

4

55]] SSaallm

moo rreessppoonnssoorriiaallee44:: SSaall 3322,,44--55..66..99..1199--1199..2200..2222,, II [[““IInnnnoo ddii llooddee””]]

Il Versetto Responsorio, v. 12b, canta ripetutamente la beatitudine del popolo, scelto per diventare

l’eredità del Signore per l’eternità.

66]] SSeeccoonnddaa lleettttuurraa [[AAppoossttoolloo]]:: R

Room

maannii 88,,1144--1177

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno

spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo

del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.

E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue

sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

L’esordio di questo testo paolino è lapidaria e grandiosa: i figli di Dio autentici sono esclusivamente

quelli mossi internamente dallo Spirito Santo [v. 14]. Il Padre, infatti, non donò affatto uno spirito di

schiavitù e soggezione servile, che di nuovo facesse ricadere nella paura quelli che già prima, e

sempre, vivevano nella paura. Il Padre donò “lo Spirito di filiazione” che rende figli veri del Padre e

solo nello Spirito Santo questi figli veri possono invocare il Padre vero con la suprema acclamazione:

“Abbâ’, Papà! [v. 15].

Qui vanno fatte alcune annotazioni. Anzitutto il Dono dello Spirito Santo è il fatto reale che avviene

in forza dell’Iniziazione a Cristo con il suo Mistero, che avviene con il Battesimo, ma soprattutto

con la Confermazione che è l’ammissione al Convito del Regno. Poi lo Spirito Santo rende i fedeli

figli veri del Padre. La Scrittura non conosce l’istituto giuridico romano e greco dell’”adozione”, che

resta sempre estrinseca tra adottante ed adottato, poiché per quanto vi sia un legame di affetto,

adottante ed adottato non sono mai del medesimo sangue parentale. Il termine greco hyiothesía,

perciò, se è tradotto “adozione a figli” comporta un gravissimo errore teologico. Esso va tradotto

“filiazione” nella sua piena autenticità. Lo afferma il N.T. e qui si può rimandare a Rom 8,16 che va

letto qui di seguito a Rom 8,29: Cristo Primogenito tra molti fratelli, tutti rigenerati come icone di

Lui; Gv 1,12-13: chi accoglie il Verbo divino diventa figlio di Dio; 1 Gv 3,1-2: “figli di Dio siamo

chiamati, ma lo siamo realmente!”, e perciò diventeremo simili al Padre, Lo vedremo come è. Infine,

rispetto al parallelo Gal 4,6, Paolo introduce lo Spirito Santo che prega il Padre dal cuore dei fedeli,

mentre qui il medesimo Paolo mostra che i fedeli stessi dallo Spirito Santo sono ormai abilitati ad

invocare il Padre. I fedeli possono restare stupiti ed incerti della loro filiazione divina. Paolo assicura

4

T. FEDERICI, Cristo Signore Risorto amato e celebrato. Commento al lezionario domenicale cicli A,B,C, Quaderni di

“Oriente cristiano” 11, Eparchia di Piana degli Albanesi, Palermo 2001. Cfr. anche Comprendiamo e celebriamo i

Salmi. A. I Salmi di Supplica e Fiducia, «Doxologia» 9, pro manuscripto, P.U.U., Roma 31994, 1-307; Comprendiamo e

celebriamo i Salmi. B. I Salmi di Lode, «Doxologia» 10, pro manuscripto, P.U.U., Roma 1990, 307-482;

Comprendiamo e celebriamo i Salmi. C. Salmi della Regalità divina. Cantici di Sion, «Doxologia» 11, Parte I, pro

manuscripto, P.U.U., Roma 1994, 483-660; Comprendiamo e celebriamo i Salmi. C. Salmi della Regalità divina.

Cantici di Sion, «Doxologia» 11, Parte II, pro manuscripto, P.U.U., Roma 1994, 661-862; Comprendiamo e celebriamo

i Salmi. E. I Salmi di Azione di Grazie, «Doxologia» 19, pro manuscripto, P.U.U., Roma 1996, 858-1020;

Comprendiamo e celebriamo i Salmi. C. Salmi della Regalità divina. Cantici di Sion, «Doxologia» 11, Parte I, pro

manuscripto, P.U.U., Roma 1994, 483-660; A. WEISER, I Salmi, I-II, Edizione italiana a cura di T. FEDERICI, Paideia,

Brescia 1984.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

6

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

invece che lo stesso Spirito Santo che indirizza i cuori dei fedeli verso il Padre, opera anche su questi

cuori, testimoniando alla loro profondità che sono “figli di Dio” [v. 16]. Anche l’A.T. parla

ampiamente della filiazione, concessa al popolo d’Israele come tale [Es 4,22-23; Os 11,1], o al Re

messianico [Sal 2,7]. Con il N.T. la filiazione divina è di tutte le persone dei fedeli, individuate una

per una.

La dimostrazione di Paolo, perciò, prosegue. I figli di Dio sono assimilati al Figlio Unico di Dio,

l’Erede unico del Padre [Ebr 1,1-4] così che essi sono diventati figli eredi del Padre precisamente in

quanto sono stati innalzati ad essere coeredi con Cristo [v. 17a]. Esiste, tuttavia, una condizione a

tutto questo: i fedeli debbono accettare di “con - soffrire” con Cristo, al fine che siano anche “con glorificati” con Lui [v. 17b]. Per l’intera loro esistenza il cui principio fu l’Iniziazione a Cristo con il

suo Mistero.

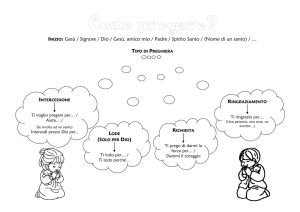

77]] PPrreegghhiieerraa ee C

Coonntteem

mppllaazziioonnee

5

AA]] LLaa T

Trriinniittàà ccaam

mm

miinnaa ccoonn nnooii55 …

…

Lentamente ho cominciato a rendermi conto che nel grande circo, pieno di domatori di leoni e di

trapezisti, che con le loro strabilianti acrobazie richiamano la nostra attenzione, la storia reale e vera

era raccontata dai ‘clown’. I clown non stanno al centro degli eventi. Essi appaiono tra una grande

esibizione e l’altra, si muovono goffamente, cadono e ci fanno sorridere di nuovo dopo la tensione

creata dagli eroi che veniamo ad ammirare. I clown non sono coordinati tra loro, non riescono nelle

cose che cercano di fare, sono buffi, in precario equilibrio, e sono maldestri, ma... loro stanno dalla

nostra parte. Noi non reagiamo nei loro confronti con ammirazione, ma con simpatia, non con

stupore, ma con comprensione, non con la tensione, ma con un sorriso. Degli acrobati diciamo:

«Come riescono a farlo?». Dei pagliacci diciamo: «Sono come noi». I pagliacci, con una lacrima e un

sorriso, ci ricordano che condividiamo le medesime debolezze umane [...]. Tra le azioni emozionanti

degli eroi di questo mondo, vi è costante bisogno di clown, di persone che con la loro vita vuota e

solitaria - di preghiera e di contemplazione - ci rivelano l’altra faccia e ci offrono così consolazione,

conforto, speranza e un sorriso.

In questa grande, indaffarata, affascinante e sconvolgente città continuiamo a sentirci tentati di unirci

ai domatori di leoni e ai trapezisti che ricevono il massimo dell’attenzione. Ma ogni volta che

appaiono i clown, ci viene ricordato che ciò che realmente conta è qualcosa di diverso dallo

spettacolare e dal sensazionale: è ciò che accade tra una scena e l’altra. I clown, con il loro

comportamento ‘inutile’, ci mostrano non soltanto che molte delle nostre preoccupazioni, dei nostri

affanni, delle nostre ansie e tensioni hanno bisogno di un sorriso, ma che anche noi abbiamo del

bianco sul nostro volto e siamo chiamati a comportarci come clown.

B

B]] T

Trriinniittàà ““bbeeaattaa ee ssaannttaa””

Ti lodo, o Padre, Creatore e Signore,

perché mi hai creato ed esisto, perché hai mandato tuo Figlio per salvarmi.

Ti lodo, o Figlio di Dio, perché mi hai redento,

mi hai rivelato il Padre, mi hai fatto erede del Regno, mi hai reso suo figlio.

Ti lodo, Spirito Santo, perché mi doni la Grazia,

perché mi trasmetti l’amore del Padre e del Figlio, perché mi rendi partecipe dell’amore trinitario.

5

H.J.M. NOUWEN, I clown di Dio. Una vita spirituale per il nostro tempo, Queriniana, Brescia 2000, 7 e 162, passim.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

7

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

Ti contemplo, Trinità beata e santa, amore infinito e misericordioso.

Fammi percepire la tua inabitazione in me.

Aiutami a coglierne la bellezza ed il mistero per poter essere un giorno nel tuo amore, in un abbraccio senza fine.

6

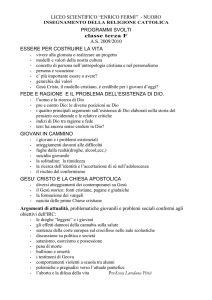

C

C]] LLaa vviittaa ““ttrriinniittaarriiaa”” ccoom

mee ppaarraaddiiggm

maa rreellaazziioonnaallee66

La Trinità è, innanzitutto, “amore reciproco” fra le tre Persone, è «inabitazione reciproca».

L’espressione classica con cui la Teologia denomina questo «reciproco essere l’uno nell’altro» è

pericoresi. Com’è noto, in origine pericoresi era il nome di una danza la cui caratteristica consisteva nella

reciprocità del danzare: uno danza intorno all’altro, l’altro danza intorno a lui, in un costante e

reciproco circondarsi. L’immagine di questa danza, dunque, esprime bene la continua tensione

reciproca che caratterizza la dinamica intratrinitaria. Essa, infatti, è sempre protesa all’edificazione

reciproca. In essa la diversità asserisce se stessa non contraddicendo o negando l’altro, ma divenendo

«dono» per l’espressione piena dell’altro. Nell’«edificazione reciproca» la diversità si compone

nell’unita, si manifesta e ha senso nell’unità, è per l’unità. Le differenze, cioè, non emergono per

entrare in conflitto e/o per competere con l’altro, per mostrarsi ad esso nella loro superiorità, ma per

cooperare alla sua espressione e alla sua edificazione. D’altra parte, ciascuna differenza viene alla luce

e raggiunge la sua pienezza soltanto quando si trasforma in «dono», soltanto se è per l’altro e si

delinea in questo suo essere-per-l’altro. Pur avvolta nel suo insondabile Mistero, la vita della Trinità

manifesta all’uomo un paradigma relazionale in cui ognuno deve agli altri la sua vita personale ed in

cui le molteplici differenze si dispiegano soprattutto come molteplicità di doni reciprocamente

interdipendenti, in un’unica vita fondata sull’amore vicendevole.

Si delinea così un modello di relazione nel quale ogni identità esprime se stessa senza negare la

reciproca interconnessione con l’altro; si configura un percorso nuovo all’interno del quale

coesistono insieme diversità ed appartenenza, distinzione ed unità, sviluppo di ciascuna delle

personalità coinvolte e vita di comunione. Nel paradigma trinitario che Gesù svela all’uomo i termini

della relazione con l’altro si capovolgono radicalmente. L’affermazione di sé non passa più attraverso

la cancellazione dell’altro, ma segue una strada del tutto nuova, quella del «donarsi» e del «donarsi di

ritorno», che è propria della reciprocità. Nella prospettiva trinitaria, la mia accoglienza dell’altro e

delle sue differenze non solo conferma questi nella sua specifica distinzione da me, ma «espande» il

mio stesso universo esistenziale, mi fa essere in misura maggiore, sicché la mia vita e la mia

realizzazione personale risultano indissolubilmente legate all’altro. Se, poi, il riconoscimento e

l’accoglienza, così come nella dinamica trinitaria, assumono il carattere della reciprocità, allora

l’esperienza relazionale acquista una valenza qualitativa tale da fare esprimere, con autentica

pienezza, ciascuno dei partecipanti. Il paradigma relazionale che Gesù svela all’umanità, infatti,

scardina il tradizionale modo di concepire i rapporti fra gli uomini non solo in quanto capovolge le

vecchie logiche, ma soprattutto perché propone la relazione con l’altro come «luogo» di incontro

con Dio e con se stessi. La possibilità di penetrare nel Mistero di Dio e nel mistero della mia stessa

esistenza è legata all’altro, alla sua misteriosa presenza nella mia vita. Nella misura in cui la mia

esistenza quotidiana si «apre» all’altro e si pone in ascolto del mistero che in lui si cela, Dio si disvela a

me e, con esso, si disvela il senso compiuto del mio vivere. Più mi «abbandono» all’incontro con

l’altro e mi espongo al rischio di questo evento misterioso, più mi appartengo.

D

D]] SSee iill m

moonnddoo cc’’èè,, D

Diioo èè AAm

moorree

Al nonno, professore universitario, che cercava di trasmettergli il concetto che “Dio è onnisciente,

onnipotente, non ha bisogno di nulla, basta a se stesso, insomma è tutto!” il nipotino di cinque anni rivolge a

bruciapelo questa domanda inaspettata: “ma senti un po’ nonno, se Dio è tutto perché ha fatto il mondo?”.

6

CHIARA LUBICH, Spiritualità dell’unità e vita trinitaria, in “Nuova Umanità” 151 [2004], 15-16.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

8

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

Quando mi raccontarono il fatto rimasi sbalordito, ero appena uscito dalla lettura di due testi, il

primo di un fisico, premio Nobel, STEVE WEINBERG che chiudeva il suo libro sull’origine

dell’universo con una frase più o meno simile: “quanto più l’universo ci diventa noto, tanto più non

riusciamo a spiegarcene il perché, ci resta incomprensibile”. Il secondo libro era di un teologo, HANS

URS VON BALTHASAR [1905-1988], il quale affermava che: “il mondo rimane per noi incomprensibile

non soltanto se Dio non c’è, ma anche se Dio c’è e non è Amore”. La domanda “se Dio è tutto

perché ha creato il mondo?” può avere una sola risposta: “perché Dio è Amore”. La prima

conclusione suona allora così: “se il mondo c’è, Dio è Amore!”.

7

E

E]] U

Unn D

Diioo ccoonn llaa ppeellllee77

So di un bambino che all’ora di andare a letto voleva essere tenuto dalla mamma. Quando la madre

ricordò al bimbo che le braccia di Dio lo avrebbero circondato tutta la notte, il piccolo rispose: «Lo

so, ma questa sera ho bisogno di un Dio che abbia la pelle». Ebbene, credo che la risposta di questo

bambino contenga qualcosa di profondo, poiché ci sono dei momenti in cui abbiamo tutti bisogno

di un Dio che abbia la pelle. Tutte le conoscenze contenute nella nostra mente devono in un certo

senso attraversare i canali dei nostri sensi. In un modo o nell’altro, dunque, Dio deve rendersi

visibile, udibile e palpabile. Nell’A.T., si ode la voce di Dio e la si vede nel lampo al di sopra del

Sinai. La voce di Dio rimbomba dal roveto ardente e mediante le bocche dei suoi profeti umani. Dio

è la voce silenziosa che giunge nella brezza leggera e dice: «Fermatevi e sappiate che Io Sono Dio!»

Giovanni, all’inizio della sua I Lettera, dice che desidera parlarci di Gesù e lo fa in questi termini: «Ciò

che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,

ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita

[poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi

annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi], quello che abbiamo

veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La

nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» [1 Gv 1,1-3].

FF]] G

Glloorriiaa ttiibbii T

Trriinniittaass!!

HANS URS VON BALTHASAR8 [1905-1988] ha approfondito una stupenda analogia per parlare

dell’azione trinitaria in favore di noi uomini, per parlare della Trinità per come la conosciamo noi in

quello che ha fatto per noi uomini. L’analogia è quella del teatro. Pensiamo al teatro, ad un dramma.

Pensiamo al rapporto che c’è tra l’Autore del testo del dramma, l’Attore protagonista della scena e il

Regista di tutta la scena. Quanto i tre fanno può essere espresso dai verbi seguenti:

L’Autore genera, concepisce, esprime, formula.

L’Attore incarna, rende vivo, realizza, presta alla parola dell’autore presenza e azione.

Il Regista ispira, suggerisce, dirige, orchestra, armonizza.

Pensiamo ad un dramma in cui i tre sono coinvolti allo stesso modo: perché l’attore è la persona più

cara per l’autore, perché nell’attore persona e ruolo coincidono, il dramma cioè è qualcosa in cui non

si recita, ma si vive, chi fa la parte del re è re davvero, non si muore per finta, ma con vero

spargimento di sangue. La bellezza della rappresentazione dipende tutta dalla sintonia del regista e

dell’attore con l’autore. Il pubblico è coinvolto, ci sono ponti fluidi tra platea a scena. Chi sono

l’Autore, l’Attore e il Regista del dramma divino che coinvolge l’uomo? Sono proprio il Padre, il

Figlio e lo Spirito.

Il Padre genera, esprime, formula, dà tutto ciò che è.

7

8

J. POWEL, Perché ho paura di essere pienamente me stesso, Gribaudi, Milano 2002, 170.

HANS URS VON BALTHASAR, Teodrammatica, voll. VII, Jaca Book, Milano 1986.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

9

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

Il Figlio incarna, rende vivo, realizza, dà presenza e azione.

Lo Spirito Santo ispira, suggerisce, dirige, orchestra, unisce nella distanza.

La bellezza che attrae, stupisce e coinvolge è la sintonia perfetta, l’unità. Il Padre non troneggia

immobile, giudice sopra il dramma. Il suo testo è il suo stesso piegarsi sulla sua creatura. L’Attore, il

Figlio è ciò che di più caro il Padre abbia. In lui persona e ruolo coincidono perfettamente, non c’è

neppure un minuto in cui reciti, vive! Muore e risorge realmente. Lo Spirito Santo sa cogliere

perfettamente lo spirito del testo: è lui! È allo Spirito che il Padre affida il suo testo, è

all’interpretazione e alla guida dello Spirito che il Figlio si affida per tradurre in vita il testo. Il

pubblico, l’uomo, è coinvolto, ci sono ponti fluidi tra platea e scena. Tutti possono divenire attori

insieme all’attore principale, figli nel Figlio, basta avere l’umiltà di farsi assumere nella regia dello

Spirito come ha saputo fare Maria.

Che il mondo lo voglia o no il suo dramma è dramma trinitario, dramma dell’amore puro dono di sé.

Noi cristiani lo sappiamo, e sappiamo che sta qui il senso vero, ultimo della vita. Sta a noi lasciarci

coinvolgere fino in fondo e portare questo nella vita di ogni giorno. Gloria tibi Trinitas!

9

G

G]] LLaa ffaam

miigglliiaa,, iiccoonnaa ddeellllaa T

Trriinniittàà99

“Il Signore benedica tutti i vostri progetti, miei cari fratelli. Il Signore vi dia la gioia di vivere anche

l’esperienza parrocchiale in termini di famiglia. Prendiamo come modello la Santissima Trinità: Padre

e Figlio e Spirito che si amano, in cui la luce gira dall’uno all’altro, l’amore, la vita, il sangue è sempre

lo stesso rigeneratore dal Padre al Figlio allo Spirito, e si vogliono bene. Il Padre ed il Figlio e lo

Spirito hanno spezzato questo circuito un giorno e hanno voluto inserire pure noi, fratelli di Gesù.

Tutti quanti noi. Quindi invece che tre lampade, ci siamo tutti quanti noi in questo circuito per cui e

la parrocchia e le vostre famiglie prendano a modello la Santissima Trinità. Difatti la vostra famiglia

dovrebbe essere l’icona della Trinità. La parrocchia, la chiesa dovrebbe essere l’icona della Trinità.

Signore, fammi finire di parlare, ma soprattutto configgi nella mente di tutti questi miei fratelli il

bisogno di vivere questa esperienza grande, unica che adesso stiamo sperimentando in modo

frammentario, diviso, doloroso, quello della comunione, perché la comunione reca dolore anche,

tant’è che quando si spezza, tu ne soffri. Quando si rompe un’amicizia, si piange. Quando si rompe

una famiglia, ci sono i segni della distruzione. La comunione adesso è dolorosa, è costosa, è faticosa

anche quella più bella, anche quella fra madre e figlio; è contaminata dalla sofferenza. Un giorno,

Signore, questa comunione la vivremo in pienezza. Saremo tutt’uno con Te. Ti preghiamo, Signore,

su questa terra così arida, fa’ che tutti noi possiamo già spargere la semente di quella comunione

irreversibile, che un giorno vivremo con Te”.

10

H

H]] PPrreegghhiieerraa1100

ELISABETTA DELLA TRINITÀ [1880-1906], carmelitana scalza, nel monastero di Digione, in Francia,

dopo un momento di intensa preghiera, il 21 novembre 1904, scrive di getto una preghiera, nota

come “Elevazione”, sintesi di tutta la sua spiritualità:

“O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente, per stabilirmi in Te, immobile e

tranquilla come se l’anima mia già fosse nell’eternità. Nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire da

Te, o mio Immutabile; ma ogni istante mi immerga sempre più nelle profondità del tuo mistero! Pacifica

l’anima mia; fanne il tuo cielo, la tua dimora prediletta e luogo del tuo riposo. Che, qui, io non ti lasci

mai solo; ma tutta io vi sia, ben desta nella mia fede, immersa nell’adorazione, pienamente

abbandonata alla tua azione creatrice. O amato mio Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una

9

TONINO BELLO, Icona della Trinità. Lettera sulla famiglia, La Meridiana, Molfetta [BA] 1987.

10

ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti spirituali di Elisabetta della Trinità, Queriniana, Brescia 1961, 73s.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

10

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

sposa per il tuo cuore, vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti ... fino a morirne! [...]. Ma sento tutta la mia

impotenza; e ti prego di rivestirmi di Te, di immedesimare la mia anima a tutti i movimenti dell’anima

tua, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che una irradiazione

della tua Vita. Vieni in me come Adoratore, come Riparatore e come Salvatore. O Verbo eterno, Parola

del mio Dio, voglio passar la mia vita ad ascoltarTi, voglio rendermi docilissima ad ogni tuo

insegnamento, per imparare tutto da Te; e poi, nelle notti dello spirito, nel vuoto, nell’impotenza, voglio

fissarTi sempre e starmene sotto il tuo grande splendore. O mio Astro adorato, affascinami, perché io

non possa più sottrarmi alla tua irradiazione. O Fuoco consumatore, Spirito d’amore, discendi in me,

perché faccia dell’anima mia quasi una incarnazione del Verbo! Che io gli sia prolungamento di umanità

in cui egli possa rinnovare tutto il suo mistero. E Tu, o Padre, chinati verso la tua povera, piccola creatura,

coprila della tua ombra, non vedere in essa che il Diletto nel quale hai posto le tue compiacenze. O miei

‘Tre’, mio Tutto, Beatitudine mia, Solitudine infinita, Immensità nella quale mi perdo, io mi abbandono a

voi come una preda. Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare

nella vostra Luce l’abisso delle vostre grandezze”.

1111

G

N

D

R

E

U

B

L

E

V

G]] AAnnaalliissii ddeellll’’iiccoonnaa ddeellllaa T

Trriinniittàà ddii AAN

ND

DR

RE

EJJJ R

RU

UB

BL

LE

EV

V 11

In occidente oggigiorno c’è un crescente interesse per le “icone”, dal greco eikon, che significa

“immagine”. È un genere di pittura a carattere religioso su pannello di legno che è nata e si è

sviluppata in Oriente in ambiente greco-bizantino e russo-slavo nei secoli IV e V al tempo in cui

l’arte Cristiana era ampiamente trattata. Le icone, inizialmente di grande formato, furono destinate

alle Chiese e impiegate nelle processioni. Quando apparvero in formato ridotto [icone portatili]

divennero sempre più ricercate come segni religiosi da tenere tra le pareti domestiche. Sono molti i

monaci e i santi che hanno pregato dipingendo icone e tra questi il più grande è il russo Andrej

Rublev. Della sua vita si sa poco: nacque a Mosca intorno al 1370 e fu allievo e poi assistente di

Teofane il Greco [altro grande autore di immagini sacre]. Diventò monaco del Monastero

Andronikov di Mosca dove trascorse la maggior parte della sua vita e vi morì nel 1430 circa. Rublev

fu canonizzato nel 1988 in occasione del Millennio del Battesimo della Russia, ma la sua fama di

Santità ha attraversato i secoli insieme con le sue celebri rappresentazioni. La sua opera più

conosciuta, l’icona della Santissima Trinità [in realtà, l’Ospitalità di Abramo], dipinta verso il 1425 e

ora conservata al Museo Tetjakov di Mosca, apparve in tutto il suo splendore verso il 1909 dopo un

accurato restauro per ovviare all’oscuramento prodotto dalla fuliggine delle lampade e dell’incenso. Il

capolavoro di Rublev è tra le “immagini” più antiche del mistero trinitario e il Concilio dei Cento

Capitoli di Mosca del 1551 dichiarò canonica la sua Trinità e stabilì che gli iconografi dovevano

prendere esempio da quell’opera. Il monaco russo, abituato alla contemplazione delle “cose celesti”,

trasfuse nelle sue opere un profondo spirito religioso che lo ispirò e che espresse attraverso una

pittura notevolmente sensibile e fluida, dai colori molto delicati e armoniosi. Com’è riuscito l’artistamonaco a parlare del mistero di Dio con l’immagine? Da Giovanni 1,18 leggiamo: “Dio nessuno l’ha

mai visto: proprio il Figlio Monogenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato”. Scrive San

Giovanni Damasceno [675-749], grande teologo che difese l’uso delle immagini durante la crisi

iconoclastica: “Dio che non ha né corpo né forma, non poteva essere rappresentato in alcun modo.

Ma oggi si è fatto carne e ha vissuto fra gli uomini, si può rappresentare il visibile di Dio”. Delle tre

divine persone dunque soltanto Gesù Cristo incarnatosi, è raffigurabile. E, a partire dai fatti, gli

artisti non hanno esitato a trasporre in immagini anche il “mistero centrale della fede e della vita

cristiana”, avvalendosi della simbologia delle linee, delle forme geometriche, dei colori, delle

posizioni del corpo, della testa, degli atteggiamenti del volto, dei gesti delle mani, traendo elementi

dalla natura e dall’esperienza umana. Ciò che la Scrittura ci insegna con le parole è presentato in

questa icona, dove ogni particolare non è lasciato alla libera fantasia dell’artista, ma ha un suo preciso

e universale significato teologico. Il testo biblico di riferimento è Gen 18,1-16. L’artista ha

11

GIOVANNA FERRABOSCHI, in “Il Faro” [Giugno 1998].

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

11

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

sintetizzato in un’unica immagine il racconto scegliendo il momento in cui tre misteriosi pellegrini,

ospiti di Abramo, sono seduti a mensa davanti alla tenda del Patriarca, presso il querceto di Mamre.

Questo episodio della Sacra Scrittura è sempre stato interpretato dai Padre della Chiesa come un

preannuncio del Mistero di Dio in tre persone, poiché nel testo sacro si alterna il singolare, quasi

fosse una sola persona, al plurale.

Accostiamoci all’icona e osserviamola attentamente, tenendo presente la ricchezza dei simboli usati

dal pittore per sottolineare la comune natura divina dei Tre e la Loro identità. Essi sono raffigurati

come Angeli con le ali, i Loro volti sono uguali e nessuno è più giovane o anziano dell’altro: in Dio

non c’è un prima p un dopo, ma un perenne oggi. Tutti e tre tengono in mano il bastone del

viandante, segno della stessa autorità; anche le aureole, di giallo luminoso, sono tutte e tre uguali

senza alcun segno di distinzione e ancora l’azzurro, colore divino, è in tutte e tre le figure che sono

sedute su troni uguali, segno della stessa dignità. Nonostante la Loro somiglianza, gli angeli hanno

però identità diverse riferite alla loro azione nel mondo. L’identificazione è suggerita dai colori degli

abiti, dalle posizioni dei corpi, dai gesti delle mani, dalla testa, dalla simbologia delle forme

geometriche. L’atteggiamento delle tre persone divine, disposte a cerchio aperto verso chi guarda e

in conversazione tra di Loro, esprime l’Amore trinitario: l’angelo al centro con la tunica rossoporpora, il colore dell’amore che si dona sino al sacrificio, ha il mantello azzurro che lascia scoperta

una spalla: è il Figlio, figura centrare delle Redenzione, è ripreso nel momento in cui ritorna

all’interno della Trinità. Due dita della mano destra appoggiata alla mensa rivelano la duplice natura:

umana e divina. L’angelo di destra sembra sul punto di mettersi in cammino e raffigura lo Spirito

Santo che sta per iniziare la Sua missione: è rivestito di un manto verde, segno di speranza. Ha un

atteggiamento di assoluta disponibilità e di consenso alle altre due figure. Entrambi hanno il viso

rivolto verso il Padre, che li ha mandati. È Lui il punto di partenza dell’immagine. Il mantello ha i

colori regali: oro e rosa con riflessi vedi, simbolo della vita. Al centro della mensa luminosa sta un

calice-coppa con dentro l’agnello. Se si osserva attentamente l’immagine, l’angelo centrale [Figlio] è

contenuto nella coppa formata dai contorni interni degli altri due angeli [Padre e Spirito]. “La coppa,

punto di convergenza dei tre - spiegò Filarete, metropolita di Mosca, in un’omelia del 1816 contiene il mistero dell’amore del Padre che crocifigge, l’amore del Figlio crocifisso, l’amore dello

Spirito che trionfa con la forza della croce”.

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

12

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

APPORTO TEOLOGICO-BIBLICO

«CREDO NELLO SPIRITO SANTO»

687 «I segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio» [1 Cor 2,11]. Ora, il

suo Spirito, che lo rivela, ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua Parola vivente, ma non manifesta se

stesso. Colui che «ha parlato per mezzo dei profeti»5 ci fa udire la Parola del Padre. Lui, però, non lo

sentiamo. Non lo conosciamo che nel movimento in cui ci rivela il Verbo e ci dispone ad accoglierlo

nella fede. Lo Spirito di verità che ci svela Cristo non parla da sé.6 Un tale annientamento, propriamente

divino, spiega il motivo per cui «il mondo non può ricevere» lo Spirito, «perché non lo vede e non lo

conosce» [Gv 14,17], mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di loro.

688 La Chiesa, comunione vivente nella fede degli Apostoli che essa trasmette, è il luogo della nostra

conoscenza dello Spirito Santo: - nelle Scritture, che egli ha ispirato; - nella Tradizione, di cui i Padri

della Chiesa sono i testimoni sempre attuali; - nel Magistero della Chiesa, che egli assiste; - nella liturgia

sacramentale, attraverso le sue parole e i suoi simboli, in cui lo Spirito Santo ci mette in comunione con

Cristo; - nella preghiera, nella quale intercede per noi; - nei carismi e nei ministeri per mezzo dei quali si

edifica la Chiesa; - nei segni di vita apostolica e missionaria; - nella testimonianza dei santi, in cui egli

manifesta la sua santità e continua l’opera della salvezza.

La missione congiunta del Figlio e dello Spirito

689 Colui che il Padre ha mandato nei nostri cuori, lo Spirito del suo Figlio,7 è realmente Dio.

Consustanziale al Padre ed al Figlio, ne è inseparabile, tanto nella vita intima della Trinità quanto nel

suo dono d’amore per il mondo. Ma adorando la Santissima Trinità, vivificante, consustanziale ed

indivisibile, la fede della Chiesa professa anche la distinzione delle Persone. Quando il Padre invia il suo

Verbo, invia sempre il suo Soffio: missione congiunta in cui il Figlio e lo Spirito Santo sono distinti, ma

inseparabili. Certo, è Cristo che appare, egli, l’immagine visibile del Dio invisibile, ma è lo Spirito Santo

che lo rivela.

690 Gesù è Cristo, «Unto», perché lo Spirito ne è l’unzione, e tutto ciò che avviene a partire

dall’incarnazione sgorga da questa pienezza.8 Infine, quando Cristo è glorificato,9 può, a sua volta, dal

Padre, inviare lo Spirito a coloro che credono in lui: comunica loro la sua gloria, 10 cioè lo Spirito Santo

che lo glorifica.11 La missione congiunta si dispiegherà da allora in poi nei figli adottati dal Padre nel

corpo del suo Figlio: la missione dello Spirito di adozione sarà di unirli a Cristo e di farli vivere in lui:

«La nozione di unzione suggerisce [...] che non c’è alcuna distanza tra il Figlio e lo Spirito. Infatti, come

tra la superficie del corpo e l’unzione dell’olio né la ragione né la sensazione conoscono intermediari,

così è immediato il contatto del Figlio con lo Spirito; di conseguenza colui che sta per entrare in

contatto con il Figlio mediante la fede, deve necessariamente dapprima entrare in contatto con l’olio.

Nessuna parte infatti è priva dello Spirito Santo. Ecco perché la confessione della signoria del Figlio

avviene nello Spirito Santo per coloro che la ricevono, dato che lo Spirito Santo viene da ogni parte

incontro a coloro che si approssimano per la fede».12

II. Il nome, gli appellativi e i simboli dello Spirito Santo

Il Nome proprio dello Spirito Santo

691 «Spirito Santo», tale è il Nome proprio di colui che noi adoriamo e glorifichiamo con il Padre e il

Figlio. La Chiesa lo ha ricevuto dal Signore e lo professa nel Battesimo dei suoi nuovi figli. 13 Il termine

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

13

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

«Spirito» traduce il termine ebraico Ruah, che nel suo senso primario significa soffio, aria, vento. Gesù

utilizza proprio l’immagine sensibile del vento per suggerire a Nicodemo la novità trascendente di colui

che è il Soffio di Dio, lo Spirito divino in persona.14 D’altra parte, Spirito e Santo sono attributi divini

comuni alle tre Persone divine. Ma, congiungendo i due termini, la Santa Scrittura, la Liturgia ed il

linguaggio teologico designano la Persona ineffabile dello Spirito Santo, senza possibilità di equivoci

con gli altri usi dei termini «spirito» e «santo».

Gli appellativi dello Spirito Santo

692 Gesù, quando annunzia e promette la venuta dello Spirito Santo, lo chiama Avvocato, letteralmente:

«Colui che è chiamato vicino», «advocatus» [Gv 14,16.26; 15,26; 16,7]. Avvocato viene abitualmente

tradotto anche «Consolatore», essendo Gesù il primo Consolatore.15 Il Signore stesso chiama lo Spirito

Santo «Spirito di verità» [Gv 16,13].

693 Oltre al suo nome proprio, che è il più usato negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere, in Paolo

troviamo gli appellativi: «Spirito [...] promesso» [Ef 1,13; Gal 3,14], «Spirito da figli adottivi» [Rm 8,15;

Gal 4,6], «Spirito di Cristo» [Rm 8,9], «Spirito del Signore» [2 Cor 3,17], «Spirito di Dio» [Rm 8,9.14;

15,19; 1 Cor 6,11; 7,40] e, in Pietro, «Spirito della gloria» [1 Pt 4,14].

I simboli dello Spirito Santo

694 L’acqua. Il simbolismo dell’acqua significa l’azione dello Spirito Santo nel Battesimo, poiché dopo

l’invocazione dello Spirito Santo essa diviene il segno sacramentale efficace della nuova nascita: come la

gestazione della nostra prima nascita si è operata nell’acqua, allo stesso modo l’acqua battesimale

significa realmente che la nostra nascita alla vita divina ci è donata nello Spirito Santo. Ma, «battezzati in

un solo [unico] Spirito», noi «ci siamo» anche «abbeverati ad un solo [unico] Spirito» [1 Cor 12,13]: lo

Spirito, dunque, è anche personalmente l’Acqua viva che scaturisce da Cristo crocifisso come dalla sua

sorgente16 e che in noi zampilla per la vita eterna.17

695 L’unzione. Il simbolismo dell’unzione con l’olio è talmente significativo dello Spirito Santo da

divenirne il sinonimo.18 Nell’iniziazione cristiana essa è il segno sacramentale della Confermazione,

chiamata giustamente nelle Chiese d’Oriente «Crismazione». Ma per coglierne tutta la forza, bisogna

tornare alla prima unzione compiuta dallo Spirito Santo: quella di Gesù. Cristo [«Messia» in ebraico]

significa «unto» dallo Spirito di Dio. Nell’Antica Alleanza ci sono stati alcuni «unti» del Signore,19 primo

fra tutti il re Davide.20 Ma Gesù è l’unto di Dio in una maniera unica: l’umanità che il Figlio assume è

totalmente «unta di Spirito Santo». Gesù è costituito «Cristo» dallo Spirito Santo.21 La Vergine Maria

concepisce Cristo per opera dello Spirito Santo, il quale, attraverso l’angelo, lo annunzia come Cristo fin

dalla nascita22 e spinge Simeone ad andare al Tempio per vedere il Cristo del Signore;23 è lui che ricolma

Cristo,24 è sua la forza che esce da Cristo negli atti di guarigione e di risanamento. 25 È lui, infine, che

resuscita Cristo dai morti.26 Allora, costituito pienamente «Cristo» nella sua umanità vittoriosa della

morte,27 Gesù effonde a profusione lo Spirito Santo, finché «i santi» costituiranno, nella loro unione

all’umanità del Figlio di Dio, l’«uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo»

[Ef 4,13]: «il Cristo totale», secondo l’espressione di sant’Agostino.28

696 Il fuoco. Mentre l’acqua significava la nascita e la fecondità della vita donata nello Spirito Santo, il

fuoco simbolizza l’energia trasformante degli atti dello Spirito Santo. Il profeta Elia, che «sorse simile al

fuoco» e la cui «parola bruciava come fiaccola» [Sir 48,1], con la sua preghiera attira il fuoco del cielo sul

sacrificio del monte Carmelo,29 figura del fuoco dello Spirito Santo che trasforma ciò che tocca.

Giovanni Battista, che cammina innanzi al Signore è «con lo spirito e la forza di Elia» [Lc 1,17],

annunzia Cristo come colui che «battezzerà in Spirito Santo e fuoco» [Lc 3,16], quello Spirito di cui

Gesù dirà: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!» [Lc 12,49]. È

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

14

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

sotto la forma di «lingue come di fuoco» che lo Spirito Santo si posa sui discepoli il mattino di

Pentecoste e li riempie di sé.30 La tradizione spirituale riterrà il simbolismo del fuoco come uno dei più

espressivi dell’azione dello Spirito Santo:31 «Non spegnete lo Spirito» [1 Ts 5,19].

697 La nube e la luce. Questi due simboli sono inseparabili nelle manifestazioni dello Spirito Santo. Fin

dalle teofanie dell’Antico Testamento, la nube, ora oscura, ora luminosa, rivela il Dio vivente e

salvatore, velando la trascendenza della sua gloria: con Mosè sul monte Sinai,32 presso la tenda del

convegno33 e durante il cammino nel deserto;34 con Salomone al momento della dedicazione del

Tempio.35 Ora, queste figure sono portate a compimento da Cristo nello Spirito Santo. È questi che

scende sulla Vergine Maria e su di lei stende la «sua ombra», affinché ella concepisca e dia alla luce

Gesù.36 Sulla montagna della Trasfigurazione è lui che viene nella nube che avvolge Gesù, Mosè e Elia,

Pietro, Giacomo e Giovanni, e «dalla nube» esce una voce che dice: «Questi è il mio Figlio, il Diletto;

ascoltatelo» [Lc 9,35]. Infine, è la stessa nube che sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli il giorno

dell’Ascensione37 e che lo rivelerà Figlio dell’uomo nella sua gloria il giorno della sua venuta.38

698 Il sigillo è un simbolo vicino a quello dell’unzione. Infatti su Cristo «Dio ha messo il suo sigillo» [Gv

6,27], e in lui il Padre segna anche noi con il suo sigillo.39 Poiché indica l’effetto indelebile dell’unzione

dello Spirito Santo nei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordine, l’immagine del

sigillo è stata utilizzata in certe tradizioni teologiche per esprimere il «carattere» indelebile impresso da

questi tre sacramenti che non possono essere ripetuti.

699 La mano. Imponendo le mani Gesù guarisce i malati40 e benedice i bambini.41 Nel suo nome, gli

Apostoli compiranno gli stessi gesti.42 Ancor di più, è mediante l’imposizione delle mani da parte degli

Apostoli che viene donato lo Spirito Santo.43 La lettera agli Ebrei mette l’imposizione delle mani tra gli

«articoli fondamentali» del suo insegnamento.44 La Chiesa ha conservato questo segno dell’effusione

onnipotente dello Spirito Santo nelle epiclesi sacramentali.

700 Il dito. «Con il dito di Dio» Gesù scaccia «i demoni».45 Se la Legge di Dio è stata scritta su tavole di

pietra «dal dito di Dio» [Es 31,18], «la lettera di Cristo», affidata alle cure degli Apostoli, è «scritta con lo

Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei [...] cuori» [2 Cor 3,3]. L’inno

«Veni, Creator Spiritus» invoca lo Spirito Santo come «dexterae Dei tu digitus - Dito della mano di

Dio».46

701 La colomba. Alla fine del diluvio [il cui simbolismo riguarda il Battesimo], la colomba fatta uscire da

Noè torna, portando nel becco un freschissimo ramoscello d’ulivo, segno che la terra è di nuovo

abitabile.47 Quando Cristo risale dall’acqua del suo battesimo, lo Spirito Santo, sotto forma di colomba,

scende su di lui e in lui rimane.48 Lo Spirito scende e prende dimora nel cuore purificato dei battezzati.

In alcune chiese, la santa Riserva eucaristica è conservata in una custodia metallica a forma di colomba

[il columbarium] appesa al di sopra dell’altare. Il simbolo della colomba per indicare lo Spirito Santo è

tradizionale nell’iconografia cristiana.

III. Lo Spirito e la Parola di Dio nel tempo delle promesse

702 Dalle origini fino alla «pienezza del tempo»,49 la missione congiunta del Verbo e dello Spirito del

Padre rimane nascosta, ma è all’opera. Lo Spirito di Dio va preparando il tempo del Messia, e l’uno e

l’altro, pur non essendo ancora pienamente rivelati, vi sono già promessi, affinché siano attesi e accolti

al momento della loro manifestazione. Per questo, quando la Chiesa legge l’Antico Testamento,50 vi

cerca51 ciò che lo Spirito, «che ha parlato per mezzo dei profeti»,52 vuole dirci di Cristo. Con il termine

«profeti» la fede della Chiesa intende in questo caso tutti coloro che furono ispirati dallo Spirito Santo

nel vivo annuncio e nella redazione dei Libri Sacri, sia dell’Antico sia del Nuovo Testamento. La

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

15

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

tradizione ebraica distingue la Legge [i primi cinque libri o Pentateuco], i Profeti [corrispondenti ai

nostri libri detti storici e profetici] e gli Scritti [soprattutto sapienziali, in particolare i Salmi].53

Nella Creazione

703 La Parola di Dio e il suo Soffio sono all’origine dell’essere e della vita di ogni creatura:54«È proprio

dello Spirito Santo governare, santificare e animare la creazione, perché egli è Dio consustanziale al

Padre ed al Figlio [...]. Egli ha potere sulla vita, perché, essendo Dio, custodisce la creazione nel Padre

per mezzo del Figlio».55

704 «Quanto all’uomo, Dio l’ha plasmato con le sue proprie mani [cioè il Figlio e lo Spirito Santo] [...] e

sulla carne plasmata disegnò la sua propria forma, in modo che anche ciò che era visibile portasse la

forma divina».56

Lo Spirito della Promessa

705 Sfigurato dal peccato e dalla morte, l’uomo rimane «ad immagine di Dio», ad immagine del Figlio,

ma è privo «della gloria di Dio»,57 della «somiglianza». La Promessa fatta ad Abramo inaugura

l’Economia della salvezza, al termine della quale il Figlio stesso assumerà «l’immagine»58 e la restaurerà

nella «somiglianza» con il Padre, ridonandole la gloria, lo Spirito «che dà la vita».

706 Contro ogni speranza umana, Dio promette ad Abramo una discendenza, come frutto della fede e

della potenza dello Spirito Santo.59 In essa saranno benedetti tutti i popoli della terra.60 Questa

discendenza sarà Cristo,61 nel quale l’effusione dello Spirito Santo riunirà insieme i figli di Dio che erano

dispersi.62 Impegnandosi con giuramento,63 Dio si impegna già al dono del suo Figlio Prediletto64 e al

dono dello Spirito della Promessa che prepara la redenzione del popolo che Dio si è acquistato.65

Nelle Teofanie e nella Legge

707 Le Teofanie [manifestazioni di Dio] illuminano il cammino della Promessa, dai patriarchi a Mosè e

da Giosuè fino alle visioni che inaugurano la missione dei grandi profeti. La tradizione cristiana ha

sempre riconosciuto che in queste teofanie si lasciava vedere e udire il Verbo di Dio, ad un tempo

rivelato e «adombrato» nella nube dello Spirito Santo.

708 Questa pedagogia di Dio appare specialmente nel dono della Legge,66 la quale è stata donata come

un «pedagogo» per condurre il popolo a Cristo.67 Tuttavia, la sua impotenza a salvare l’uomo, privo

della «somiglianza» divina, e l’accresciuta conoscenza del peccato che da essa deriva68 suscitano il

desiderio dello Spirito Santo. I gemiti dei Salmi lo testimoniano.

Nel regno e nell’esilio

709 La Legge, segno della Promessa e dell’Alleanza, avrebbe dovuto reggere il cuore e le istituzioni del

popolo nato dalla fede di Abramo. «Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, sarete

per me un regno di sacerdoti ed una nazione santa» [Es 19,5-6].69 Ma, dopo Davide, Israele cede alla

tentazione di divenire un regno come le altre nazioni. Ora il regno, oggetto della promessa fatta a

Davide,70 sarà opera dello Spirito Santo e apparterrà ai poveri secondo lo Spirito.

710 La dimenticanza della Legge e l’infedeltà all’Alleanza conducono alla morte: è l’esilio, apparente

smentita delle promesse, di fatto misteriosa fedeltà del Dio salvatore e inizio della restaurazione

promessa, ma secondo lo Spirito. Era necessario che il popolo di Dio subisse questa purificazione;71

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

16

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

l’esilio immette già l’ombra della croce nel disegno di Dio, e il resto dei poveri che ritorna dall’esilio è

una delle figure più trasparenti della Chiesa.

L’attesa del Messia e del suo Spirito

711 «Ecco, faccio una cosa nuova» [Is 43,19]. Cominciano a delinearsi due linee profetiche, fondate

l’una sull’attesa del Messia, l’altra sull’annunzio di uno Spirito nuovo; esse convergono sul piccolo

resto», il popolo dei poveri,72 che attende nella speranza il «conforto d’Israele» e la «redenzione di

Gerusalemme» [Lc 2,25.38]. Si è visto precedentemente come Gesù compia le profezie che lo

riguardano. Qui ci si limita a quelle in cui è più evidente la relazione fra il Messia e il suo Spirito.

712 I tratti del volto del Messia atteso cominciano a emergere nel Libro dell’Emmanuele73 [quando «Isaia

[...] vide la gloria» di Cristo: Gv 12,41], in particolare in Is 11,1-2: «Un germoglio spunterà dal tronco di

Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di

sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del

Signore».

713 I tratti del Messia sono rivelati soprattutto nei canti del Servo.74 Questi canti annunziano il

significato della passione di Gesù, e indicano così in quale modo egli avrebbe effuso lo Spirito Santo

per vivificare la moltitudine: non dall’esterno, ma assumendo la nostra «condizione di servi» [Fil 2,7].

Prendendo su di sé la nostra morte, può comunicarci il suo Spirito di vita.

714 Per questo Cristo inaugura l’annunzio della Buona Novella facendo suo questo testo di Isaia [Lc

4,18-19]:75«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione

e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la

liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del

Signore».

715 I testi profetici concernenti direttamente l’invio dello Spirito Santo sono oracoli in cui Dio parla al

cuore del suo popolo nel linguaggio della Promessa, con gli accenti dell’amore e della fedeltà,76 il cui

compimento san Pietro proclamò il mattino di pentecoste.77 Secondo queste promesse, negli «ultimi

tempi», lo Spirito del Signore rinnoverà il cuore degli uomini scrivendo in essi una Legge nuova;

radunerà e riconcilierà i popoli dispersi e divisi; trasformerà la primitiva creazione e Dio vi abiterà con

gli uomini nella pace.

716 Il popolo dei «poveri»,78 gli umili e i miti, totalmente abbandonati ai disegni misteriosi del loro Dio,

coloro che attendono la giustizia, non degli uomini ma del Messia, è alla fine la grande opera della

missione nascosta dello Spirito Santo durante il tempo delle promesse per preparare la venuta di Cristo.

È il loro cuore, purificato e illuminato dallo Spirito, che si esprime nei Salmi. In questi poveri, lo Spirito

prepara al Signore «un popolo ben disposto» [Lc 1,17].

IV. Lo Spirito di Cristo nella pienezza del tempo

Giovanni, Precursore, Profeta e Battista

717 «Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni» [Gv 1,6]. Giovanni è riempito «di

Spirito Santo fin dal seno di sua madre» [Lc 1,15]79 da Cristo stesso che la Vergine Maria aveva da poco

concepito per opera dello Spirito Santo. La «visitazione» di Maria ad Elisabetta diventa così visita di Dio

al suo popolo.80

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

17

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

718 Giovanni è «quell’Elia che deve venire»:81 il fuoco dello Spirito abita in lui e lo fa «correre avanti»

[come «precursore»] al Signore che viene. In Giovanni il Precursore, lo Spirito Santo termina di

«preparare al Signore un popolo ben disposto» [Lc 1,17].

719 Giovanni è «più che un profeta».82 In lui lo Spirito Santo termina di «parlare per mezzo dei profeti».

Giovanni chiude il ciclo dei profeti inaugurato da Elia.83 Egli annunzia che la consolazione di Israele è

prossima; è la «voce» del Consolatore che viene.84 Come farà lo Spirito di verità, egli viene «come

testimone per rendere testimonianza alla Luce» [Gv 1,7].85 In Giovanni, lo Spirito compie così le «indagini

dei profeti» ed il «desiderio» degli angeli:86 «L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è

colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio.

[...] Ecco l’Agnello di Dio» [Gv 1,33-36].

720 Infine, con Giovanni Battista lo Spirito Santo inaugura, prefigurandolo, ciò che realizzerà con

Cristo e in Cristo: ridonare all’uomo «la somiglianza» divina. Il battesimo di Giovanni era per la

conversione, quello nell’acqua e nello Spirito sarà una nuova nascita.87

«Gioisci, piena di grazia»

721 Maria, la santissima Madre di Dio, sempre Vergine, è il capolavoro della missione del Figlio e dello

Spirito nella pienezza del tempo. Per la prima volta nel disegno della salvezza e perché il suo Spirito l’ha

preparata, il Padre trova la Dimora dove il suo Figlio e il suo Spirito possono abitare tra gli uomini. In

questo senso la Tradizione della Chiesa ha spesso letto riferendoli a Maria i più bei testi sulla Sapienza: 88

Maria è cantata e rappresentata nella liturgia come «Sede della Sapienza». In lei cominciano a

manifestarsi le «meraviglie di Dio», che lo Spirito compirà in Cristo e nella Chiesa.

722 Lo Spirito Santo ha preparato Maria con la sua grazia. Era conveniente che fosse «piena di grazia» la

Madre di colui nel quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» [Col 2,9]. Per pura grazia

ella è stata concepita senza peccato come la creatura più umile e più capace di accogliere il Dono

ineffabile dell’Onnipotente. A giusto titolo l’angelo Gabriele la saluta come la «Figlia di Sion»:

«Gioisci».89 È il rendimento di grazie di tutto il popolo di Dio, e quindi della Chiesa, che Maria eleva al

Padre, nello Spirito, nel suo cantico,90 quando ella porta in sé il Figlio eterno.

723 In Maria, lo Spirito Santo realizza il disegno misericordioso del Padre. È per opera dello Spirito che

la Vergine concepisce e dà alla luce il Figlio di Dio. La sua verginità diventa fecondità unica in virtù

della potenza dello Spirito e della fede.91

724 In Maria, lo Spirito Santo manifesta il Figlio del Padre divenuto Figlio della Vergine. Ella è il roveto

ardente della teofania definitiva: ricolma di Spirito Santo, mostra il Verbo nell’umiltà della sua carne ed

è ai poveri 92 e alle primizie dei popoli 93 che lo fa conoscere.

725 Infine, per mezzo di Maria, lo Spirito Santo comincia a mettere in comunione con Cristo gli uomini,

oggetto dell’amore misericordioso di Dio.94 Gli umili sono sempre i primi a ricerverlo: i pastori, i magi,

Simeone e Anna, gli sposi di Cana e i primi discepoli.

726 Al termine di questa missione dello Spirito, Maria diventa la «Donna», nuova Eva, «Madre dei

viventi», Madre del «Cristo totale».95 In quanto tale, ella è presente con i Dodici, «assidui e concordi

nella preghiera» [At 1,14], all’alba degli «ultimi tempi» che lo Spirito inaugura il mattino di Pentecoste

manifestando la Chiesa.

Gesù Cristo

A cura di Tonino Falcone sdb [Dimensione teologico-biblica]; Jesus Manuel Garcia sdb [Dimensione teologico-spirituale].

18

“Dalla Parola di Dio al Dio della Parola”

Domenica della Santa Trinità [B]

727 Tutta la missione del Figlio e dello Spirito Santo nella pienezza del tempo è racchiusa nel fatto che

il Figlio è l’Unto dello Spirito del Padre dal momento dell’incarnazione: Gesù è Cristo, il Messia. Tutto

il secondo articolo del Simbolo della fede deve essere letto in questa luce. L’intera opera di Cristo è

missione congiunta del Figlio e dello Spirito Santo. Qui si menzionerà soltanto ciò che concerne la

promessa dello Spirito Santo da parte di Gesù e il dono dello Spirito da parte del Signore glorificato.

728 Gesù rivela in pienezza lo Spirito Santo solo dopo che è stato egli stesso glorificato con la sua

morte e risurrezione. Tuttavia, lo lascia gradualmente intravvedere anche nel suo insegnamento alle

folle, quando rivela che la sua carne sarà cibo per la vita del mondo. 96 Inoltre lo lascia intuire a

Nicodemo,97 alla Samaritana98 e a coloro che partecipano alla festa delle Capanne.99 Ai suoi discepoli ne

parla apertamente a proposito della preghiera 100 e della testimonianza che dovranno dare. 101

729 Solo quando giunge l’Ora in cui sarà glorificato, Gesù promette la venuta dello Spirito Santo, poiché

la sua morte e la sua Resurrezione saranno il compimento della Promessa fatta ai Padri: 102 lo Spirito di

verità, l’altro Avvocato-Consolatore, sarà donato dal Padre per la preghiera di Gesù; sarà mandato dal

Padre nel Nome di Gesù; Gesù lo invierà quando sarà presso il Padre, perché è uscito dal Padre. Lo

Spirito Santo verrà, noi lo conosceremo, sarà con noi per sempre, dimorerà con noi; ci insegnerà ogni

cosa e ci ricorderà tutto ciò che Cristo ci ha detto e gli renderà testimonianza; ci condurrà alla verità

tutta intera e glorificherà Cristo; convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.

730 Infine viene l’Ora di Gesù: 103 Gesù consegna il suo spirito nelle mani del Padre 104 nel momento in

cui con la sua morte vince la morte, in modo che, «resuscitato dai morti per mezzo della gloria del

Padre» [Rm 6,4], egli dona subito lo Spirito Santo «alitando» sui suoi discepoli. 105 A partire da questa

Ora, la missione di Cristo e dello Spirito diviene la missione della Chiesa: «Come il Padre ha mandato

me, anch’io mando voi» [Gv 20,21]. 106

V. Lo Spirito e la Chiesa negli ultimi tempi

La Pentecoste