JFK, LA LEGGENDA E LA REALTA'

Un campione della sinistra e dell'unilateralismo

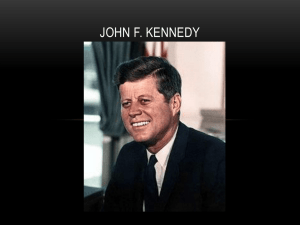

Il 22 novembre 1963 John F. Kennedy veniva assassinato a

Dallas, Texas. Il 35° presidente degli Stati Uniti era restato alla

Casa Bianca per “mille giorni”, dopo essere stato eletto a 43 anni,

il più giovane nella storia, il primo cattolico e il primo nato nel

Ventesimo secolo. In questi giorni se ne celebra la memoria in

Italia con convegni e iniziative giornalistiche cui prendono parte

personaggi in qualche modo riconducibili al kennedismo: familiari,

antichi collaboratori, studiosi e cultori del “mito”. Quel mito che

specialmente nel nostro Paese ha un folta schiera di officianti che

tendono ad occupare l’immaginario pubblico rimuovendo ogni più

seria riflessione storica e critica sull’importante ruolo che JFK nella

vicenda contemporanea, americana e mondiale.

Al mito kennediano contribuiscono due ingredienti:

l’immagine della persona e le modalità della sua fine. Non c’è

pubblicazione, trasmissione, rievocazione e intervista che non

sottolinei la straordinarietà e singolarità dello stile di vita che John

portò alla Casa Bianca, e non mitizzi la giovinezza, la vitalità, il

fascino e l’attrazione che la sua persona irresistibilmente

emanava. A questa impostazione concorre la sempreverde

leggenda costruita intorno alla moglie Jacqueline e alle donne di

cui il Presidente era noto estimatore e brusco consumatore,

nonché le oleografie sulla dinastia familiare perpetuate fino a

Schwartznegger. Non è perciò difficile comprendere come mai la

realtà della Presidenza Kennedy sia stata offuscata o comunque

distorta presso l’opinione pubblica dal mito. L’altro pilastro della

mitologia è l’assassinio di Dallas: il modo in cui JFK è morto è

divenuto più importante del modo in cui è vissuto. Del resto,

quando la vita giovane di un uomo potentissimo viene stroncata, è

ovvio che ci si interroghi non su quello che l’uomo ha fatto bensì

su quello che avrebbe potuto fare se fosse rimasto in vita. Inoltre

le modalità dell’assassinio e la catena delle morti violente che ne

sono seguite hanno offerto il terreno ideale per la fioritura di

dietrologie che, di per sé, sono divenute simboliche non solo della

tragedia kennediana ma degli stessi valori che si ritiene che il

presidente Kennedy impersonasse. Il Presidente è stato ucciso, si

è seguito a ripetere con sempre maggiore insistenza e minore

argomentazione, perché era uomo di pace, di giustizia e di libertà.

1

Dunque la morte di JFK ha alimentato ciò che la sua vita non è

stata o, forse, è stata solo in parte ma che molti speravano che

potesse essere.

* * *

Parte importante delle celebrazioni romane avrà Arthur

M.Schlesinger Jr, storico di prestigio ed autore nel 1967 di A

Thousand Days: John Kennedy in the White House, capostipite

della letteratura di glorificazione kennediana: “Ha riportato questo

Paese indietro alle sue migliori tradizioni, ripulendo nel mondo

l’impressione di una vecchia nazione e di un vecchio uomo

[Eisenhower], stanco, antiquato, timoroso delle idee, del

cambiamento e del futuro… Ha trasformato lo spirito americano…

Le energie che ha messo in moto, gli standard che ha affermato, i

propositi che ha ispirato e gli obiettivi che ha stabilito guideranno

negli anni che verranno la terra che amava”. E’ fuor di dubbio che

l’elezione del giovane Presidente dopo gli “anni del conformismo”

di Eisenhower, abbia rappresentato una svolta psicologica nella

massima istituzione americana, la Presidenza, tanto più in quanto

avvenne contemporaneamente alla nascita e allo sviluppo di quei

movimenti sociali nuovi che avrebbero dominato la scena

americana negli anni Sessanta ben oltre lo stesso Kennedy. Ma

quel che in Italia viene spesso mistificato, è proprio il senso

dell’opinione di Schlesinger Jr. che lo stesso storico avverte

essere “non una storia comprensiva della presidenza Kennedy,

ma una memoria personale di una persona che ha servito alla

Casa Bianca durante gli anni di Kennedy”. Alimentare il mito

kennediano sulla base di queste opere, è un cattivo servizio che si

rende anche all’onestà di chi propone una memoria così

appassionatamente personale, consegnata al pubblico a poca

distanza da un assassinio così impressionante. Per fare un

paragone comprensibile è come se in Italia si scambiassero le

memorie di Tonino Tatò per una storia di Enrico Berlinguer.

Un’altra opera che ha avuto grande influenza nella

percezione popolare è il Kennedy di Theodore C.Sorensen, il

collaboratore del Presidente addetto a scrivere i discorsi e quindi

all’origine diretta della retorica cresciuta sul verbo kennediano:

“Sarebbe difficile misurare John Kennedy con un metro storico

ordinario. E’ stato un uomo straordinario, un politico straordinario e

2

uno straordinario Presidente. Come nessun grafico nella storia

delle armi può riflettere accuratamente l’avvento dell’atomo, così

credo che nessuna misurazione del bene e del male è adeguata

per JFK. Una mente così libera dalla paura, dal mito e dal

pregiudizio, così opposta alle cantonate e ai cliché, così riluttante

alla finzione e ad essere ingannato, ad accettare o riflettere la

mediocrità, è rara nel nostro mondo, e ancor più rara nella politica

americana. Senza diminuire alcuno dei grandi uomini che hanno

fatto i Presidenti in questo secolo, non vedo come John Kennedy

possa essere secondo a nessuno”. Se però ci si vuole sottrarre

alla “Leggenda Camelot” che seguita a riproporre stancamente

quel che all’indomani della scomparsa del Presidente scrissero da

memorialisti i suoi più stretti collaboratori (anche Sorensen avverte

“un appassionato partecipante non può essere un osservatore

obiettivo), e si vuole tentare un’analisi più circostanziata, è

opportuno fare una ricognizione della storiografia che per

quarant’anni ha seguitato ad interrogarsi sulla Presidenza

Kennedy ed a proporre nuove interpretazioni.

* * *

Non pochi storici che potremmo definire “revisionisti”, hanno

esplorato i diversi aspetti della Presidenza Kennedy, specialmente

quando sono state rese consultabili fonti in precedenza

indisponibili. E’ così che è stata messa in dubbio con sempre

maggiore consistenza la linea Schlesinger/Sorensen considerata

come una ricostruzione tendenziosa volta a gonfiare i successi e a

minimizzare i fallimenti della Presidenza. Non mi riferisco qui a

tutti quegli aspetti “personali” riguardanti il suo stile di vita che

hanno portato JFK a sfiorare alcuni boss del crimine organizzato,

e neppure alle sistematiche menzogne circa il suo stato di salute,

le sue medicine e droghe che potevano influire sulla sua condotta

politica. Non è questo il metro per valutare il senso politico della

Presidenza, se non per quel tanto che poteva influire sulle scelte e

sui comportamenti politici. Interessa piuttosto la scoperta e la

conoscenza che si sono andate allargando di vicende e atti della

sua Amministrazione tenuti nascosti, nonché i solidi

approfondimenti che sono stati messi in ombre dall’eccessiva

enfasi sull’immagine dell’uomo.

3

Con la pubblicazione dei “Pentagon Papers” nel 1971, si è

avanzato il sospetto che Kennedy sarebbe entrato ancor più

pesantemente di quel che fece in Vietnam, sulla stessa linea poi

seguita dal successore Lyndon Johnson, con un’interpretazione

che ribalta quella accreditata dai kennediani. Nel 1975 una

commissione del Senato rendeva pubblica un’inchiesta sui

presunti tentativi di assassinio di leader esteri incluso Fidel Castro

da parte della CIA, i cui piani furono in gran parte preparati

durante l’Amministrazione Kennedy. Lo storico Garry Wills, nel

suo The Kennedy Imprisonnment: A Meditation on Power del

1982, sottolinea come il tentativo di invasione di Cuba preparato

dalla Cia non fu praticamente sottoposto ad alcuna analisi da

parte del nuovo Presidente con l’effetto sia di mandare allo

sbaraglio gli esuli cubani sia di provocare un danno di immagine

per gli Stati Uniti. Anche la cosiddetta operazione “Mangusta”,

preparata successivamente per ribaltare Castro, fu rovinosamente

abbandonata, così come risultarono dei fallimenti i laboratori di

tattica controinsurrezionali sperimentati in Vietnam. Un altro

storico, Thomas Reeve, in A Question of Character sostiene che

la ragione della debolezza della leadership di Kennedy stava nella

completa mancanza del senso di moralità che fu alla base

dell’autorizzazione della spedizione della Baia dei porci,

dell’escalation in Vietnam e della tardiva conversione alla politica

dei diritti civili. Thomas Paterson, da parte sua, contesta un altro

luogo comune della leggenda kennediana secondo cui negli ultimi

mesi di vita il Presidente stava sviluppando un più maturo e

moderato approccio alla politica estera. Herbert S.Parmet in JFK

del 1983 ritiene che l’inclinazione di Kennedy per le guerre segrete

all’estero abbia favorito le crisi internazionali degli anni successivi,

un fallimento pari alla mancanza di determinazione nel far votare

dal Congresso programmi di riforma all’interno. Più recentemente,

nel 1991, James N. Giglio in The Presidency of J.Kennedy dà un

giudizio più equilibrato sull’intera Presidenza: “Gli Stati Uniti

stavano meglio nel novembre 1963 alla morte del Presidente di

quanto lo fossero all’inizio nel gennaio 1961…In conclusione JFK

è stato superiore alla media dei Presidenti americani, buono ma

non grande”. Infine tra i tanti altri che si sono occupati della

questione, Michael R. Beschloss in The Crisis Years: Kennedy

and Khrushev 1960-1963 apparso nel 1991 distingue nella politica

estera di Kennedy tra la mancanza di abilità nelle questioni di

4

lungo termine e la buona capacità di risolvere le crisi di breve

termine.

* * *

Le molte ricerche apparse negli ultimi trent’anni modificano

notevolmente le interpretazioni agiografiche più diffuse che hanno

tenuto e seguitano a tenere banco presso i cultori del mito

kennediano . Ma per fare un bilancio complessivo occorre

superare sia la linea cosiddetta “Camelot” (il mito), sia quella antiCamelot, tentando di concettualizzare i principali snodi che hanno

caratterizzato la Presidenza Kennedy in politica estera e in politica

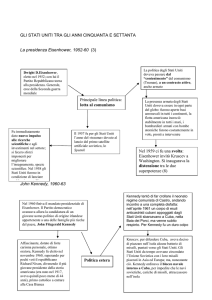

interna. Quando JFK fu eletto alla Presidenza come Democratico

con un esiguo margine di voti sull’avversario Repubblicano

Richard Nixon (vice di Eisenhower), gli Stati Uniti si trovavano in

piena Guerra fredda. La linea portante della politica estera era il

“contenimento” del blocco sovietico con l’uso, se necessario della

“rappresaglia massiccia” anche atomica. Il confronto/scontro tra i

due blocchi era ideologico, politico, militare e anche, per così dire,

morale. Durante la seconda Presidenza Eisenhower (1955-61), si

era diffusa l’impressione che gli Stati Uniti fossero in posizione di

ripiegamento, quasi per un complesso di inferiorità rispetto

all’URSS guidata dal nuovo aggressivo leader post-staliniano

Chruscev che puntava sull’espansione economica e sulla gara

tecnologica. Si aggiunga che il movimento comunista

internazionale non era più limitato all’Unione Sovietica ma fioriva

in ogni angolo del mondo, in Asia, Africa e America latina, sia

direttamente (Cina) che attraverso le forze della decolonizzazione

al massimo del vigore. A questo clima, che fu definito di “apatia”

occidentale, contribuirono negli Stati Uniti anche l’immagine

pubblica di un Eisenhower che apparve logorata, la malattia e poi

la morte (1959) dell’artefice della politica estera John Foster

Dulles, e il lancio dello Sputnik (ottobre 1957), il primo ordigno

spaziale che apparentemente indicava la preminenza tecnologica,

quindi militare, dei sovietici.

E’ su questo sfondo che l’elezione di Kennedy nel novembre

1960 assunse il significato di una svolta radicale il cui banco di

prova non poteva che essere il ruolo internazionale dell’America in

un mondo diviso con un’accentuata competizione tra i due blocchi.

Il giovane Presidente si connotò subito e continuò ad agire fino

5

alla fine come un energetico e fervente anticomunista che fece

della contrapposizione dura all’Unione Sovietica di Chruscev e più

in generale a tutte le forme in cui si manifestava il comunismo

internazionale, la sua missione centrale. Ricorrendo alle categorie

usate nel mondo bipolare, John Kennedy deve essere senz’altro

definito un “Cold Warrior”, sottospecie “falco” , ben più dei suoi

predecessori Truman ed Eisenhower e di molti dei suoi

successori. Questo aspetto è stato talvolta occultato da quei

cultori del mito che hanno voluto vedere in JFK un campione della

distensione (perseguita nell’ultimissima parte della Presidenza

dopo una vita passata a mostrare muscoli), se non addirittura il

rappresentanti di una sinistra corriva e accomodante con il mondo

comunista. Tutte le sue brevi ma intense iniziative in politica

estera e militare e le sue scelte tattiche e strategiche non possono

che essere lette in questo quadro, anche se alcune furono

coronate da successo e altre da fallimenti, alcune ebbero vero e

proprio carattere di scontro ideologico altre invece aprirono la

strada alla trattativa tra i due blocchi come nel caso del Limited

Test Ban Treaty tra Urss, Usa e Gran Bretagna dell’aprile 1963.

* * *

La filosofia di JFK più volte enunciata faceva perno sulla

convinzione che l’avversario sovietico e comunista andasse

affrontato con ogni mezzo ricorrendo alla totale mobilitazione delle

energie americane. E’ vero che sostituì alla strategia della

“massive retaliation” di Foster Dulles, quella della “risposta

flessibile” elaborata dal Segretario alla difesa Robert McNamara,

ma questo nuovo indirizzo faceva perno sul pesante riarmo sia di

natura convenzionale, sia atomico tattico e atomico strategico.

Senza volere entrare nei dettagli, è un fatto che Kennedy sviluppò

straordinariamente gli armamenti di ogni tipo, per esempio la

costruzione di una quarantina di sottomarini nucleari e i missili a

testata multipla. Del resto le più importanti vicende della sua breve

ma travagliata Presidenza parlano chiaro. Appena insediato alla

Casa Bianca, nel gennaio del 1961, ruppe le relazioni con la Cuba

di Castro e diede il via libera al tentativo di invasione della Baia dei

Porci (aprile 1961), senza peraltro assumersi la responsabilità

dell’iniziativa preparata dalla CIA né correre in soccorso degli

esuli cubani mandati allo sbando sull’isola. Nel primo incontro con

6

Chruscev a Vienna (giugno 1961) si mostrò molto più duro del suo

predecessore, tanto da meravigliare l’interlocutore sovietico. In

uno storico discorso del luglio 1961 enunciò i principi della sua

politica muscolare: rafforzamento dell’armamento nucleare e

convenzionale, orgoglio della potenza americana che doveva

essere incontrastata nel mondo e proclamazione della sua

superiorità atomica che sarebbe stata usata in caso di necessità.

Quando nell’estate del 1961 fu costruito il Muro a Berlino,

Kennedy reagì con estrema durezza raffermando per la prima

volta che gli americani sarebbero restati in Europa, in particolare

in Germania, a tempo indeterminato assicurando la difesa del

vecchio continente dall’espansione sovietica: “Credo che i

comunisti comprendano che Berlino Ovest è per noi di interesse

vitale e che abbiamo intenzione di rimanerci”. Nella crisi dei missili

a Cuba (autunno 1962) costrinse Chruscev a fare marcia indietro

arrivando sull’orlo dell’abisso nucleare anche se portava qualche

responsabilità per avere fornito l’alibi all’intervento sovietico a

protezione dell’isola centroamericana a cui erano stati diretti

diversi progetti di invasione. L’Alleanza per il progresso disegnata

per l’America latina sul modello del Piano Marshall non andò molto

avanti perché non faceva affidamento su classi dirigenti locali in

grado di gestire sviluppo economico e democratizzazione. Dove

tuttavia furono maggiori le responsabilità nel fallimento della sua

politica anticomunista fu nel Vietnam. Si deve a Kennedy e a

nessun altro che alla sua decisione l’intervento militare americano

in quella regione asiatica condotto con il criterio dell’escalation fin

dal 1961 per combattere il comunismo, una strategia che portò

alle ben note disastrose conseguenze che affondarono il suo

successore Johnson.

Anche per quel che riguarda i rapporti con l’Europa

nell’ambito dell’Alleanza atlantica, si tende ad ammorbidire quel

che fu il reale atteggiamento di Kennedy. Il giovane Presidente era

sì per cultura “più europeo” di altri Presidenti, ma nei rapporti

atlantici agì da deciso “unilateralista “ e “interventista”. Nella

gravissima crisi di Cuba, gli alleati europei furono tenuti

completamente all’oscuro; a Berlino fu chiaro che gli Stati Uniti

intendevano dirigere senza interferenze l’intera politica occidentale

e, più in generale nella strategia del riamo nucleare, fu proprio

durante il periodo kennediano che i poteri di comando furono

concentrati nelle mani americane sì da provocare la reazione di

De Gaulle: “Nei prossimi mesi” dichiarò nella sede qualificata del

7

National Security Council nel gennaio 1963, “sarà necessario

concentrarsi sugli interessi degli Stati Uniti. La nostra politica

[europea] è stata molto generosa, ma noi abbiamo perso la nostra

potenza economica e la nostra influenza su quei Paesi. Non

crediate che gli Europei facciano qualcosa per noi checché gli

Stati Uniti abbiano fatto per loro. Sarà necessario che i nostri

rappresentanti difendano con molta forza gli interessi americani”.

* * *

Il Presidente è stato descritto come il sostenitore all’interno

dei diritti civili. La realtà storica è alquanto diversa. Il movimento

per i diritti civili incentrato in un primo tempo (1956-1963) sulla

desegregazione degli Stati meridionali nasceva dalle popolazione

locali guidate dai pastori delle chiese nere (Martin Luther King) e

poi sostenuto dai giovani attivisti bianchi e neri che venivano dai

movimenti militanti nonviolenti sorti nelle università del Nord.

Quello dei diritti civile era dunque un movimento autonomo dalla

politica tradizionale, specialmente da quella del partito

Democratico che nazionalmente si reggeva ancora sulla

coalizione rooseveltiana composta dai sindacati, i gruppi etnici, i

liberal progressisti e i conservatori segregazionisti del Sud. John

Kennedy, per essere eletto nel 1960, ebbe bisogno anche del

sostegno determinante dei Democratici del sud (Dixiecrat) attestati

su posizioni fortemente anti-diritti civili. Proprio per questo l’intera

politica interna kennediana fu assai prudente nell’intervenire sui

diritti civili, almeno fin quando, nella primavera 1963 a Birmingham

in Alabama, vi fu una durissima repressione del manifestanti neri

da parte della polizia locale. E’ solo allora, a soli tre mesi dalla sua

morte, che si colgono nel discorso all’Università dell’Alabama dei

segni concreti ed espliciti di attenzione alla situazione dei neri del

Sud. Per la prima volta la desegregazione viene definita da

Kennedy “una questione morale” più che “una questione politica” e

viene preannunciata un’iniziativa legislativa federale per i diritti

civili che sarebbe stata portata a compimento nel 1964 da Lyndon

Johnson. Ma la campagna per i diritti civili era iniziata da ben dieci

anni con la storica sentenza della Corte suprema (Brown vs.

Board of Education) che aveva dichiarato di per se portatrice di

disuguaglianza la separatezza (segregazione) tra neri e bianchi.

In definitiva i risultati della politica interna di Kennedy furono

poveri, poverissimi. E’ invece L.B. Johnson il Presidente

8

Democratico che riuscì a realizzare su grande scala il più vasto

programma sociale riformatore mai messo in atto dopo

F.D.Roosevelt con una serie di provvedimenti sui diritti civili, il

welfare e il sostegno ai poveri e marginali. John F. Kennedy non

aveva la forza per fare approvare in Congresso proposte

riformatrice, anche ne avesse voluto la voglia, ne avesse avvertito

la priorità e l’urgenza, cosa di cui c’è da dubitare, almeno stando

ai documenti.

Il Foglio

18 novembre 2003

| Torna agli articoli | Scrivete a [email protected] |

9