Dispensa n. 9b del corso di

PLANETOLOGIA

(Prof. V. Orofino)

FORMAZIONE PLANETARIA:

UN POSSIBILE MODELLO

B. DAL DISCO PROTOPLANETARIO AI PIANETI

Università del Salento

Corso di Laurea Magistrale in Fisica

A.A. 2011-2012

Ultimo aggiornamento: Agosto 2011

1. Caratteristiche generali del disco protoplanetario solare

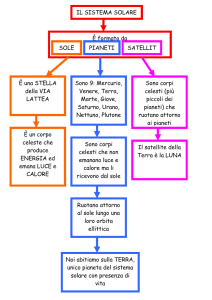

Il Sistema Solare è un oggetto alquanto complesso composto da una stella

centrale, il Sole, attorno a cui orbitano i pianeti con i rispettivi satelliti, nonché

asteroidi e comete. Tali corpi si sono formati nell’arco di qualche centinaio di milioni

di anni a partire da un disco circumstellare (la cui formazione è stata descritta nella

dispensa precedente).

Evidentemente la massa del disco protoplanetario doveva essere almeno pari

alla massa attuale del Sistema Solare. Di questa si può dare però solo una stima

poiché non è facile calcolare quanta massa sia sotto forma di materia interplanetaria,

asteroidi e soprattutto comete. Il contributo della materia interplanetaria può essere

considerato trascurabile mentre quello degli asteroidi è di circa 3 1024 g e quello

delle comete, secondo le ultime stime, dovrebbe essere compreso tra 7 1029 e

1 1030 g (Duncan et al., 1995; Stern, 1995; Weissman, 1998). A circa 1027 g

ammonta il contributo dei satelliti, mentre i pianeti, le cui masse sono note con

precisione, forniscono una massa di circa 3 1030 g. Escludendo il Sole, la massa del

Sistema Solare attuale risulta globalmente di 2 10-3 M ed è per lo più concentrata

nel pianeta Giove. Tuttavia questo valore costituisce un limite inferiore poiché, se si

considerano le abbondanze chimiche degli elementi delle nebulosa protosolare (v.

tab.1) e si tiene conto del fatto che gli elementi più volatili (prevalentemente idrogeno

ed elio) sono scomparsi dalla zona dei pianeti interni, bisogna arrivare ad un valore

della massa della nebulosa di almeno 0.02 M, cioè dieci volte più grande del

precedente (Coradini et al., 1978; Ruden, 1999).

Tab. 1 Abbondanze relative (sia in massa rispetto a quella totale, che in numero di atomi per atomo

di silicio) di alcuni elementi presenti nel disco protoplanetario (da Coradini et al., 1980).

Elemento Percentuale in massa

N(X) /N(Si)

Caratteristiche

H

He

0.762

0.224

25000

2000

gassosi in tutte le regioni del disco

C

N

O

0.0032

0.0009

0.0072

10

3

20

volatili, condensano nelle regioni

esterne (T 150 K)

Mg

Si

Fe

0.0003

0.0006

0.0012

1

1

0.8

solidi, sono i maggiori costituenti

dei pianeti di tipo terrestre

2

Secondo alcuni ricercatori, come per esempio Cameron (1976), questo valore

è però ancora troppo piccolo perché bisogna tener conto anche di un altro

meccanismo che può aver contribuito in modo notevole a far perdere massa alla

nebulosa: il forte vento stellare emesso dal Sole nelle sue fasi iniziali (fase T Tauri).

Secondo Cameron (1976) l’intensa emissione di gas ionizzato solare non solo avrebbe

spazzato via gli elementi volatili nella zona dei pianeti interni, ma avrebbe fatto

perdere alla nebulosa anche una cospicua quantità di materiale solido. Pertanto

Cameron assume per la massa del disco protoplanetario un valore dell’ordine dei 0.1

M. Tuttavia secondo calcoli eseguiti da Safronov (1977), il meccanismo del vento T

Tauri difficilmente può essere responsabile di una grande fuoriuscita di materia dal

sistema planetario. In effetti il nostro Sole attraversò la fase T Tauri quando i pianeti

avevano già completato il loro accrescimento ed a quel punto, cioè a pianeti già

formati è difficile eliminare una grande quantità di materiale solido. Questa

osservazione, unita ad un grave problema di instabilità che compare quando la massa

del disco supera 0.3 M (Shu et al., 1990), ha ormai fatto abbandonare i modelli alla

Cameron che prevedono un disco massiccio.

In conclusione, quindi, all’inizio del processo di formazione planetaria il

Sistema Solare è costituito da un ammasso di gas e polvere concentrati in un disco di

massa pari a pochi centesimi della massa del Sole.

2. Formazione dei planetesimi di prima generazione secondo i primi modelli

Come già accennato in precedenza, i grani di polvere, dalle dimensioni via via

crescenti al passare del tempo, tendono a scendere verso il piano centrale sotto

l’azione della forza di gravità non efficacemente contrastata dalla forza associata alla

pressione del gas. Si forma allora una struttura stratificata in cui la polvere,

sedimentando sul piano centrale, tende ad addensarsi e a prevalere sul gas nelle

regioni poste immediatamente intorno a tale piano, mentre il gas predomina negli

strati al di sopra ed al di sotto di quello centrale. Inizialmente, il rapporto tra la

densità dei grani e quella del gas è circa pari a 1/60 nelle regioni più esterne dello

strato centrale, dove T 170 K; nelle regioni più interne, dove la temperatura

raggiunge i 1500 K e molta polvere sublima lasciando solo i solidi più refrattari, il

valore di scende a 1/240 (Hayashi, 1981). In ogni caso, al passare del tempo, il

rapporto di densità va aumentando sempre di più, raggiungendo alla fine un valore

dell’ordine dell’unità.

In assenza di turbolenze una configurazione a due strati del tipo ora descritto è

però instabile poiché basta una piccola perturbazione per far si che il disco

protoplanetario si frammenti in una serie di anelli concentrici che tendono

3

rapidamente a separarsi gli uni dagli altri contraendosi sotto l’azione

dell’autogravitazione. Gli anelli a loro volta sono instabili e tendono a frammentarsi

formando condensazioni di polvere che si contraggono fino a raggiungere la densità di

almeno 3 g/cm3, nella zona dei pianeti terrestri e di 0.01 g/cm3 in quella dei pianeti

esterni (Coradini, 1983). Tali aggregati di particelle non sono ancora corpi solidi, ma

possono essere pensati come delle enormi “nuvole di polvere” dalle dimensioni di

circa 400 km che alla fine condensano in corpi solidi denominati “planetesimi”

(Coradini et al., 1978). Questi ultimi sono corpi dalle dimensioni che vanno da uno ad

una decina di chilometri in prossimità del Sole e di qualche centinaia di chilometri

nelle regioni esterne (Coradini, 1983). Le masse di questi corpi sono tali da

disaccoppiarli totalmente dal gas e farli muovere con moto kepleriano attorno alla

stella (Coradini et al., 1978).

Il meccanismo della formazione dei planetesimi, è stato studiato per la prima

volta da Safronov (1969) e indipendentemente da Goldreich e Ward (1973). Questi

autori hanno trovato che il disco diventa instabile se la sua densità superficiale supera

un certo valore critico dato da:

c

,

G

(1)

dove = (G/r3)1/2 è la cosiddetta “frequenza di Keplero”, mentre c rappresenta la

velocità del suono nel gas, molto vicina a quella termica media delle particelle che lo

costituiscono. Se la densità del disco supera *, allora quest’ultimo, secondo i

processi descritti in precedenza, si frantuma in agglomerati in cui le particelle,

attraendosi per la mutua forza gravitazionale, condensano in planetesimi. Ed è questo

secondo Safronov (1969) e Goldreich e Ward (1973) l’unico modo possibile per

spiegare la formazione di tali corpi. Qualsiasi processo di adesione tra grani viene

trascurato dal momento che secondo questi autori la crescita dei grani per le collisioni

binarie e la conseguente coagulazione è un meccanismo che richiederebbe tempi

molto lunghi.

Le dimensioni e la massa dei frammenti che si creano nel disco sono

rispettivamente c = 5 108 cm ed m 1018 g, dai quali si formano corpi solidi di

massa inferiore a 2 1014 g e dimensioni inferiori a 0.5 km (Goldreich e Ward, 1973).

Questi costituiscono i così detti “planetesimi di prima generazione”.

4

3. Formazione dei planetesimi di prima generazione secondo i modelli più

recenti: ruolo delle turbolenze

Nell’ultimo decennio sono state mosse numerose critiche al modello sopra

descritto perché troppo semplicistico, in quanto considera la formazione dei

planetesimi direttamente dalle particelle micrometriche attraverso l’autogravitazione,

trascurando ogni altro processo di adesione (Wetherill, 1980; Weidenschilling, 1988).

In effetti la forza di gravità che interessa particelle delle dimensioni del micrometro è

trascurabile rispetto a quella associata alla pressione del gas; pertanto, quello che

porta alla formazione di aggregati di grani non può essere solo la gravità, ma questa

tutt’al più potrebbe subentrare in un secondo momento, quando si sono già formati

corpi di dimensioni superiori al metro (Weidenschilling, 1994). Di fatto, fino a

quando gli agglomerati in via di formazione sono di dimensioni inferiori al metro, essi

risentono della presenza del gas che li trascina nel suo moto. Ed è proprio per questo

effetto di trascinamento e per la discordanza tra la velocità del gas e quella kepleriana

posseduta dalle particelle, che si dovrebbero creare delle turbolenze all’interno del

disco. In altre parole l’attrito tra il gas e i grani di polvere è una delle principali cause

delle turbolenze nel disco che si manifestano come dei vortici sia sul piano del disco

che lungo la direzione ad esso perpendicolare. Le dimensioni di questi vortici possono

variare enormemente. Infatti, come da una nube molecolare si formano nubi

protostellari più piccole, anche nel disco protoplanetario si ha una ridistribuzione dei

grandi vortici in uno spettro di vortici di dimensioni minori. Si noti che l’attrito tra gas

e polvere genera moti turbolenti anche in assenza di altre cause. L’effetto delle

turbolenze è quello di inibire il raggiungimento della densità critica richiesta *

(Weidenschilling, 1997).

In ogni caso, anche ammesso che la densità critica si raggiunga e si instauri

l’instabilità gravitazionale, affinché questa continui si deve considerare un’altra

importante condizione; e cioè che la dispersione delle velocità deve essere minore di

un valore critico, condizione che viene raggiunta solo quando le particelle hanno

dimensioni di qualche metro (Weidenschilling, 1994).

Si deve comunque osservare che nelle regioni più esterne della nube è più

facile raggiungere l’instabilità, perché tutta una serie di condizioni favorevoli la

facilitano. Prima di tutto il valore * è più basso a causa della lontananza dal Sole (in

quanto sono più bassi sia che c); inoltre si trova una più bassa densità del gas, e

quindi una minore trazione che questo esercita sulle particelle (Weidenshilling, 1994).

Secondo questo scenario, quindi, i planetesimi non si sarebbero formati

esclusivamente per instabilità gravitazionale, ma anche per l’accrescimento dei grani

in seguito alla loro collisioni binarie, quanto meno fino alla formazione di corpi

dell’ordine del metro, quando finalmente potrebbe essere intervenuta l’instabilità

5

gravitazionale prima citata. La mancanza di studi approfonditi sull’argomento,

successivi ai pionieristici lavori di Safronov (1969) e Goldreich e Ward (1973) lascia

però ancora aperta la possibilità che l’instabilità gravitazionale possa essersi instaurata

già nelle prime fasi, quando i grani erano ancora delle dimensioni di qualche

micrometro. In particolare, proprio l’attrito del gas potrebbe fornire una causa di

instabilità non ostacolata dalle turbolenze (Ward, 1999).

4. Collisioni binarie ed accrescimento dei grani

Nella prima fase della nascita di un sistema planetario, la componente solida è

costituita da grani interstellari sopravvissuti al collasso della nube e/o da particelle

direttamente condensate all’interno del disco (laddove le condizioni di densità e

temperatura lo consentano). Tutti questi grani sono composti principalmente da ferro,

olivina ((MgFe)2 SiO4), quarzo (SiO2), troilite (FeS), sostanze organiche varie e

ghiaccio d’acqua (Pollack et al., 1994).

Nei correnti modelli standard la formazione dei pianeti terrestri e degli

eventuali nuclei solidi dei pianeti giganti avverrebbe dall’accumulazione dei piccoli

grani micrometrici che, aggregandosi durante le collisioni binarie, aumentano le loro

dimensioni di un fattore 1013 e la loro massa di un fattore 1040 (Beckwith et al., 2000).

La crescita dei grani dipende da meccanismi di aggregazione non

gravitazionali e comincia già nel mezzo interstellare, sebbene qui sia molto lenta a

causa delle grandi distanze tra i grani nel mezzo estremamente rarefatto. Inoltre,

raggiunge probabilmente un valore limite per la presenza di un fattore equilibrante

costituito dagli urti ad alta velocità che tendono a distruggere e frammentare i grani

stessi (Coradini e Magni, 1978).

I più importanti processi di aggregazione dei grani di polvere sono legati alla

presenza di forze attrattive che si esercitano quando i grani si avvicinano e si urtano a

causa dell’agitazione termica e dei moti browniani (ovvero moti disordinati e casuali

delle particelle microscopiche legati al movimento delle molecole del gas).

Un primo tipo di forza è legata alla carica elettrica posseduta dai grani e dagli

aggregati. In effetti durante le collisioni le particelle possono acquistare una carica

elettrica a causa di processi di triboelettricità (vedi Appendice B). Inoltre nel mezzo

interstellare e quindi anche nella nube protoplanetaria, c’è un continuo passaggio di

elettroni dai grani al gas, causato sia dalle collisioni tra atomi e ioni, sia dall’effetto

fotoelettrico dovuto alla radiazione ultravioletta che causa la fuoriuscita di elettroni

dal materiale di cui sono composti i grani. Questi avranno alla fine una carica che

6

dipende dalle condizioni fisiche del gas circostante, dalla loro composizione chimica e

dimensione (Coradini e Magni, 1978) e saranno soggetti a forze elettrostatiche che

secondo recenti esperimenti sono di norma attrattive (Poppe et al., 2000b).

Un’altra forza attrattiva è data dalla forza di Van der Waals. Tale forza è una

versione più debole delle forze di dipolo-dipolo, ovvero le forze che si esercitano tra le

molecole che possiedono dei dipoli permanenti. Le forze di Van der Waals sono anche

dette “forze di dipolo indotto”, poiché l’attrazione avviene quando molecole non polari

diventano polari per un breve periodo di tempo. Anche le molecole che non

possiedono un dipolo permanente, infatti, possono acquisirne uno temporaneo.

All’inizio i loro elettroni sono costantemente in moto in modo tale da costituire una

struttura che globalmente ha carica totale neutra. Se il moto degli elettroni è, però,

disturbato, può succedere che in alcune parti della molecola si crei un accumulo di

carica negativa; si ha quindi una separazione tra i baricentri delle cariche positive e

negative, cosicché la molecola acquista temporaneamente un momento di dipolo,

finché non si ristabilisce l’equilibrio delle cariche elettriche. Durante questo periodo in

cui la molecola si comporta da dipolo, disturba la distribuzione di carica nelle

molecole vicine generando altri dipoli temporanei con i quali si stabilisce un legame

(Brandvold, 2000). Tuttavia, sia le forze di Van der Waals che le forze elettrostatiche

hanno un raggio d’azione molto corto e sono rilevanti solo fino a quando si parla di

particelle delle dimensioni del micrometro che si muovono accoppiate con il gas

moderatamente turbolento (Weidenschilling, 1980). Quando le dimensioni crescono

cominciano a diventare rilevanti altri aspetti legati alle collisioni binarie tra le

particelle come ad esempio i processi anelastici, che portano i corpi collidenti ad

accrescersi quando si incastrano e si conficcano gli uni dentro gli altri.

Dopo una prima fase in cui, ai fini delle collisioni è fondamentale il moto

legato all’agitazione termica, acquista un’importanza sempre maggiore il moto delle

particelle verso il piano centrale legato alla sedimentazione o il moto radiale dovuto

principalmente al decadimento dell’orbita per effetto del frenamento del gas o per i

moti turbolenti legati ai fattori descritti in precedenza. Diventa quindi importante

quella che è la forma delle particelle ed alcune loro caratteristiche come ad esempio la

compattezza e la composizione, perché tutto ciò influisce direttamente sulle

caratteristiche aerodinamiche delle particelle. Nell’Appendice A si discuterà anche

l’importanza ad esempio di uno strato di ghiaccio che ricopre gli aggregati e ne facilita

la crescita per le sue caratteristiche di adesività. Solo dopo che le particelle hanno

raggiunto le dimensioni del metro subentra la gravità come forza legante, che porta i

corpi di quelle dimensioni a raccogliere la polvere rimasta mescolata al mezzo

circostante raggiungendo le dimensioni dei planetesimi.

La crescita dei grani di polvere è fortemente influenzata dalla temperatura che

gioca un ruolo diverso a seconda della zona del disco che si considera. T varia in

7

funzione della distanza dalla stella centrale: quanto più ci si allontana dalla stella,

tanto più diminuisce la temperatura. In prossimità della stella infatti dove la

temperatura è elevata al punto da fondere il materiale solido, la capacità di

aggregazione aumenta per la tendenza che hanno le gocce di un liquido, urtandosi di

formare gocce più grosse (Coradini e Magni, 1978). Per questo si ipotizza che in

questa regione si possano formare più facilmente particelle di massa di qualche

grammo (Coradini e Magni, 1978). Le zone più esterne invece sono più fredde, ma

ciò non vuol dire che lì non ci sia accrescimento; tutt’altro. In queste zone compare

un’altra forma di aggregazione delle particelle dovuta alla condensazione di strati di

ghiaccio sui grani e gli agglomerati. Un tale rivestimento è fondamentale perché

influisce sul comportamento dinamico delle particelle in due modi: prima di tutto

favorisce la perdita di energia nella collisione ammortizzando l’urto e poi favorisce

l’accrescimento con le sue caratteristiche strutturali e l’elevata capacità di unificare

più corpi (Bridges et al., 1996). Tuttavia, un tale processo è importante per la crescita

delle particelle submicrometriche, ma irrilevante per la crescita delle particelle dal

micrometro al metro o al chilometro (Preibisch et al., 1993).

In realtà la temperatura può dipendere anche dall’altezza sul piano,

presentando spesso forti discontinuità avvicinandosi ad esso. Così le particelle che

sedimentano, possono attraversare fasi di sublimazione e di condensazione che

influiscono sulla loro forma e struttura interna originale (Nelson et al., 2000).

La temperatura gioca un ruolo importante nella fase in cui il disco è opaco alla

radiazione stellare che non riesce a raggiungere la periferia e riscaldarla. Quindi questa

rimane molto fredda e tale condizione le permette di trattenere con molta facilità il gas

che rimane mescolato alla polvere per molto più tempo rispetto alle zone più interne e

più calde. In queste zone, infatti, l’alta temperatura favorisce il deflusso del gas verso

l’esterno del disco protoplanetario. Ciò spiega anche come mai i pianeti che si trovano

al di qua della fascia degli asteroidi sono di natura rocciosa, mentre i pianeti giganti

sono di natura gassosa. Si intuisce così che a seconda del luogo considerato, le

particelle, i planetesimi e i pianeti, possono avere caratteristiche molto diverse, così

come a seconda della fase evolutiva considerata risultano diversi i meccanismi di

aggregazione delle particelle solide.

Nel disco esiste una discrepanza tra la velocità del gas ad una data distanza

dalla stella centrale e quella che le particelle dovrebbero avere se si muovessero in

orbita kepleriana a quella stessa distanza. Detta Vg la velocità del gas e Vk quella

kepleriana delle particelle, la quantità V = (Vk – Vg) rappresenta lo scarto della

velocità del gas da quella kepleriana, che è stimato dalla teoria di Hayashi et al.

(1985) in un valore molto minore della velocità del suono (c), ossia: V = 5400 cm/s.

E’ per questo motivo che nelle prime fasi evolutive del disco le particelle (che sono

trasportate dal gas) hanno una velocità inferiore rispetto a quella che dovrebbero avere

8

se non ci fosse il gas e ciò almeno fino a quando non si formano corpi di dimensioni

sufficienti (i planetesimi) per disaccoppiarsi dal gas. In realtà, comunque, i corpi

cominciano a disaccoppiarsi dal gas già quando raggiungono le dimensioni del metro,

per muoversi poi con moto perfettamente kepleriano una volta assunte le dimensioni

dei planetesimi (Weidenschilling, 1997).

Per studiare la dinamica dei grani e dei loro agglomerati è comodo rifarsi alla

dinamica dei fluidi ed introdurre quindi un parametro che permetta di valutare se e

quanto tali particelle sono accoppiate al gas. Si introduce così il “tempo di risposta”

che si indica con te ed è dato da (Weidenscilling e Cuzzi, 1993):

te

mV

Fd

dove m e V sono la massa e la velocità delle particelle, mentre Fd è la forza legata al

trascinamento che esercita il gas, che dipende sempre dalle dimensioni e dalla velocità

delle particelle nonché dalle proprietà locali del gas. Queste altre si esprimono

attraverso due parametri fondamentali: i numeri di Reynolds e di Knudsen

(rispettivamente: Re =Vd/, con d che è il diametro della particella, la viscosità

molecolare; Kn = /d, con libero cammino medio).

In classiche condizioni nebulari, essendo di norma le dimensioni delle

particelle inferiori al loro libero cammino medio, si ricorre alle leggi dei fluidi di

Epstein, in cui Fd = - (1/3) d 2 c V, dove si ricorda che è la densità volumetrica

del gas. Per una particella sferica, con opportune sostituzioni si trova (Weidenscilling

e Cuzzi, 1993):

te

d p

(2)

2 c

con p che rappresenta la densità del materiale costituente le particelle. Questo

parametro può essere interpretato come il tempo di cui ha bisogno un agglomerato per

adeguarsi al moto del gas e comuoversi con esso.

Un parametro importante da cui dipende te, è la forma degli agglomerati che,

data la casualità con cui si uniscono i grani, risulta altamente irregolare (si ricordi che

la (2) si riferisce invece ad una struttura a simmetria sferica di diametro d). Un

esempio della complessità degli aggregati di polvere è riportato in fig. 1. Per le loro

caratteristiche strutturali tali oggetti si possono trattare come “frattali”

(Weidenschilling e Cuzzi, 1993), cioè sistemi che possiedono strutture molto

9

irregolari a tutte le scale, con le strutture di piccola scala che sono simili a quelle a

scala più grande (Pietronero et al., 1998). A questi oggetti si attribuisce una

“dimensione frattale” D, legata implicitamente alla loro irregolarità.

Fig. 1 – Modello di grano frattale di dimensione D = 2.1 riprodotto al computer. La sua struttura

irregolare è fondamentale nello studio della coagulazione, perché una tale proprietà è tipica dei grani

presenti nella nube protoplanetaria (da Weidenschilling e Cuzzi, 1993).

Per capire però se le particelle sono o no accoppiate al gas, bisogna effettuare

un confronto di te con l’inverso della frequenza di Keplero (). Si trova che, se

te 1/, ossia te 1, le particelle sono fortemente accoppiate al gas e le forze di

attrito viscoso costringono le particelle a comuoversi con il gas. Quando te 1 la

gravità del Sole domina e le particelle si muovono con moto kepleriano. Poiché te

dipende dal rapporto massa/area e questo aumenta con le dimensioni, si ha che i

piccoli aggregati sono fortemente accoppiati al gas mentre quelli più grandi e più

compatti risentono sempre più debolmente del gas e maggiormente della gravità

solare (Weidenscilling e Cuzzi, 1993).

Si definiscono piccole particelle quelle per cui te 1, e grandi quelle che

hanno te 1. Per modelli nebulari di bassa concentrazione di massa (M 0.1 M),

la transizione tra il diametro dei piccoli e dei grandi oggetti si ha quando te 1, che

corrisponde ad un diametro di circa 1 metro ed é indipendente dalla distanza dal Sole

(Weidenschilling, 1977).

10

5. Planetesimi della seconda generazione ed instabilità del gas

Indipendentemente da come possano essersi formati i planetesimi di prima

generazione (se per instabilità gravitazionale o per le continue collisioni binarie), la

fase successiva che porta alla formazione dei planetesimi di seconda generazione,

ovvero di corpi più massicci e più grandi dei precedenti, è sicuramente controllata

dalle forze attrattive legate alla gravità.

Secondo Cameron (1976) i planetesimi di prima generazione dopo la loro

formazione si raggruppano in piccoli ammassi composti da 104 membri che ruotano

attorno ad un asse comune e sono abbastanza stabili contro il collasso gravitazionale

(il valore di cambia, se pur di poco dalla teoria di Safronov in cui vale 0.1 ed in

quella di Goldreich e Ward in cui vale 0.25 ). Tali ammassi non si fondono in un

solo grande aggregato solido a causa del momento angolare dei corpi che li

costituiscono, che li fa ruotare velocemente intorno al centro di gravità dell’ammasso.

Tuttavia, quando due ammassi si avvicinano, si fondono in uno solo; in tal caso la

fluttuazione del campo gravitazionale dovuta alla formazione del grande ammasso,

provoca un violento rilassamento dinamico dei moti dei corpi, di modo che molti di

essi si fondono per formare dei nuclei intorno a cui altri entrano in orbita.

Incontri ravvicinati tra ammassi non sono rari in questo periodo poiché essi

interagiscono gravitazionalmente tra loro su distanze abbastanza grandi. Molto

lentamente, così, si formano quei corpi che sono normalmente denominati

“planetesimi di seconda generazione” di massa e raggio dati rispettivamente da

(Goldreich e Ward, 1973):

m 2 1018 2 g ,

2

r 5 3 km

che, considerato l’ordine di grandezza di , devono avere massa dell’ordine di 1017 g e

diametro al più di pochi chilometri.

Per concludere il discorso sull’instabilità gravitazionale occorre notare che tale

processo potrebbe interessare anche il gas che fa parte della nube protoplanetaria.

Infatti dalla (1) si può ottenere un valore critico anche per la densità superficiale del

gas; esso vale (Goldreich e Ward, 1973):

g * = 7.6 103 T 1/2 g/cm2 .

(3)

Se si assume una massa del disco pari a 0.01 , dalla sua estensione si ricava un

valore della densità superficiale media data da g = 1.5 103 g/cm2 (Goldreich e

11

Ward, 1973). Ciò implica per la (3) che il disco è instabile per T 0.04 K. Ma

essendo questa temperatura inaccettabilmente bassa si deve concludere che, in tale

caso, nel gas non si instaura mai un’instabilità gravitazionale. Tuttavia se il disco

avesse una massa M = 1 , rifacendo i conti il disco risulterebbe instabile per T

400 K. Siccome in gran parte del disco questa condizione risulta soddisfatta, si può

quindi concludere che soprattutto nelle parti più esterne del disco si potrebbe

innescare l’instabilità gravitazionale del gas che porterebbe alla formazione di grandi

protopianeti gassosi.

6. Accrescimento dei planetesimi e formazione degli embrioni planetari

Una volta che i planetesimi si sono formati ed hanno cominciato ad orbitare

attorno al Sole non influenzati dal gas, questi corpi continuano ad interagire

gravitazionalmente, urtandosi gli uni contro gli altri, tendendo nuovamente a

frammentarsi e diffondere nello spazio uno sciame di detriti di dimensioni ridotte.

A questo punto è determinante la massa del più grande frammento prodottosi.

Se infatti questo è sufficientemente massiccio, è improbabile che una successiva

collisione lo frantumi o gli sottragga una grande quantità di massa, così la sua

attrazione gravitazionale è sufficientemente grande da permettergli di catturare le

particelle che gli passano vicino e le sue dimensioni possono così aumentare. Questo

processo di crescita (comunemente denominato “runaway”), porta alla formazione dei

cosiddetti “embrioni” dei futuri pianeti, di dimensioni comprese tra 200 e 500 km e

massa compresa tra 1025 e 1027 g (Wetherill e Stewart, 1989).

Il problema della formazione degli embrioni è stato approfonditamente

affrontato da diversi lavori. Questi studi si dividono in due categorie: quelli basati su

un approccio analitico di tipo statistico legato allo sviluppo delle equazioni della

coagulazione delle particelle (Safronov, 1969; Nakagawa et al., 1983; Wetherill e

Stewart, 1988; Weidenshilling et al., 1997); e quelli basati su simulazioni al

calcolatore che hanno come oggetto l’evoluzione dinamica di sistemi ad N-corpi

(Wetherill e Stewart, 1998, Wetherill, 2000; Kokubo e Ida, 1996, 2000; Richardson et

al., 2000).

Per quanto riguarda i modelli che sfruttano il primo approccio, vi è da dire che

i primi lavori sono stati realizzati da Safronov (1969) e Nakagawa et al. (1983).

Secondo questi autori la formazione degli embrioni avviene attraverso una crescita

ordinata, in cui da un gran numero iniziale di planetesimi della stessa massa (circa

1010 corpi di massa m = 1018 g) si giunge alla formazione di circa mille corpi di massa

pari a 1025 g. Wetherill e Stewart (1989) hanno dimostrato, invece, che diversi

12

processi non considerati in questi primi lavori possono condurre ad una crescita

oligarchica (runaway) di pochi corpi di dimensioni maggiori che si accrescono più

rapidamente di quelli vicini andando a formare gli embrioni planetari. Tra i due più

importanti processi di questo tipo, si devono ricordare la frantumazione dei

planetesimi durante le collisioni e la ridistribuzione dell’energia dai corpi più grandi a

quelli più piccoli durante gli incontri ravvicinati. In particolare Stewart e Kaula

(1980) hanno trovato che la mutua interazione tra i planetesimi che si incontrano

percorrendo orbite eliocentriche si può anche esprimere in termini di viscosità, simile

a quella che si esercita tra le particelle di un fluido. Questa viscosità conduce ad una

trasformazione dell’orbita da circolare in eccentrica. Inoltre negli incontri ravvicinati

l’attrito dinamico dovuto alla viscosità, decelera i planetesimi più massivi ed accelera

quelli di piccole dimensioni tendendo verso una equipartizione dell’energia, contro

quanto affermato da Safronov (1969). Secondo Wetherill e Stewart (1989) tale

equipartizione conduce ad una crescita preferenziale dei planetesimi più grandi e dà

quindi luogo al runaway.

Un altro importante risultato è stato raggiunto poi da Wetherill e Stewart

(1993), riguardo alla ricostruzione delle fasi della frammentazione dei corpi. Questi

autori hanno trovato che tale processo contribuisce a riempire in continuazione lo

spazio di piccoli corpi con una bassa velocità relativa, in modo tale da agevolare la

cattura e quindi la crescita dei corpi maggiori. I frammenti residui che non sono

catturati, invece, hanno dimensioni abbastanza piccole da essere trascinati per l’attrito

del gas e spiraleggiare sulla stella ripulendo così lo spazio circostante (Wetherill e

Stewart, 1993).

Per quanto riguarda i modelli basati sulle simulazioni al calcolatore, bisogna

notare che vi è un’ottima concordanza tra i risultati che portano a concludere che il

tempo necessario perché si formino gli embrioni planetari è di circa 105 anni ad 1 UA

dal Sole e che il tempo aumenta con l’aumentare della distanza. Da queste simulazioni

emerge anche un altro risultato importante riguardante l’orbita degli embrioni che

appare quasi circolare, con un’eccentricità pari a 10-410-5 (Wetherill e Stewart,

1989).

Un altro importante risultato è costituito dalla verifica che la presenza di un

pianeta di grandi dimensioni (tipo Giove), posto in un’orbita esterna alla zona dei

pianeti terrestri, non ostacola la loro formazione, ma tutt’al più quella degli oggetti

che si trovano a ridosso della sua orbita (giustificando anche l’attuale distribuzione

dei corpi nella fascia degli asteroidi).

Nei lavori più recenti, Wetherill e Stewart (1998) partono da corpi delle

dimensioni di 15 m, che nel giro sempre di 105 anni, si accrescono in embrioni di

massa pari a 10261027 g. La crescita per runaway, comunque comincia solo dopo che

13

si sono formati corpi di dimensioni di 110 km, in quanto fino a quelle dimensioni i

planetesimi si accrescono in maniera ordinata per un periodo che dura circa 50000

anni. Inoltre la maggior parte della massa iniziale rimane concentrata in corpi di

diametro medio pari a 1 km (contro i 10 km dei lavori precedenti), mentre il 10 si

raggruppa in embrioni dal diametro di 2000 km circa.

Le varie tappe del processo ora descritto, che porta dalla nube protoplanetaria

alla formazione degli embrioni planetari, sono mostrate in fig. 2.

Fig. 2 – Evoluzione della nube protoplanetaria. (a): L’inviluppo protoplanetario, costituito da gas e

particelle micrometriche, si stacca dalla protostella; (b): Si crea un disco appiattito in cui le particelle si

accrescono per le loro collisioni binarie, fino a raggiungere le dimensioni del metro; (c): I corpi

continuano ad accrescersi per le collisioni binarie (e probabilmente a causa dell’insorgenza di

instabilità gravitazionale), formando i planetesimi di prima generazione che si riuniscono in ammassi

(non in scala); (d) Si formano successivamente gli embrioni planetari (da Coradini et al., 1980).

14

7. Formazione dei pianeti e comparsa in essi di un moto di rotazione assiale

diretto

La crescita degli embrioni planetari continua fino a quando questi non hanno

raccolto, in un’epoca dominata da violentissime collisioni, tutti i planetesimi minori

rimasti ad orbitare attorno al Sole che ricadono nel loro raggio di azione.

All’aumentare delle dimensioni dell’embrione maggiore, segue un

ampliamento della sua sfera d’azione, tanto da perturbare l’orbita dell’embrione

minore più vicino che viene così catturato. Il processo si esaurisce quando i corpi

formati, che ormai possono essere chiamati pianeti, sono a distanze tali da non potersi

influenzare gravitazionalmente in maniera tale da distruggere la stabilità dinamica del

sistema.

Secondo il modello di Safronov (1969) la massa m di un embrione di raggio r

cresce in maniera proporzionale alla sezione d’urto di collisione, alla densità

superficiale p del materiale solido che si trova nella sua zona di accrescimento ed in

maniera inversamente proporzionale al periodo P di rivoluzione dell’embrione intorno

al Sole, cioè:

p

dm

4 r 2 1 2

4 r 2

dt

P

2Gm p

1

r v 2 P

(4)

dove è un parametro adimensionale compreso tra 2 e 7, mentre v è la velocità

relativa media dei corpi collidenti; quest’ultima è dell’ordine della velocità di fuga

dall’embrione e quindi vale:

v2

Gm

.

r

Nella (4) la grandezza r2 ( 1 + 2 ) è la sezione d’urto efficace dell’embrione

planetario. Tale sezione d’urto non è evidentemente quella geometrica perché tiene

conto dell’effetto focalizzante della forza gravitazionale.

Secondo questo modello gli embrioni riescono a perturbare gravitazionalmente

prima e catturare per urti poi tutti i corpi all’interno di una zona la cui ampiezza è

migliaia di volte maggiore del loro diametro (v. fig. 3) dando alla fine origine ai

pianeti.

15

Fig. 3 – Geometria del processo di accumulazione protoplanetaria (da Paolicchi, 1979).

Si dovrebbe in tal modo spiegare la legge di Titius-Bode che nella sua forma

più conosciuta si esprime come:

dn = 0.4 + 0.3 2n

( n = - , 0, 1, ......., 7 )

(dove dn è la distanza media orbitale dell’n-esimo pianeta in UA) e al di là della

numerologia, dovrebbe in qualche modo riflettere un meccanismo fisico (ancora quasi

completamente sconosciuto) che, nel processo di accrescimento degli embrioni, ha

privilegiato certe posizioni piuttosto che altre, dando luogo ai vari pianeti.

Dalla (4) si ricava che il tempo di formazione di un pianeta vale in prima

approssimazione (Safronov, 1969):

1 P

rp

2 p

(5)

(con e rp che rappresentano rispettivamente la densità e il raggio del pianeta

definitivamente formato). Si può così vedere che il processo di formazione del

Sistema Solare richiede un tempo compreso tra qualche decina ed alcune centinaia di

milioni di anni alla fine dei quali il Sistema Solare raggiunge una configurazione

simile a quella attuale. Questo valore teorico è consistente con i risultati delle

simulazioni eseguite da Wetherill (1988) e da Weidenschilling (2000).

16

Scendendo più in dettaglio è importante, però, precisare che dopo 100 milioni

di anni solo i pianeti terrestri hanno più o meno raggiunto le loro dimensioni attuali.

Nella zona dei pianeti giganti i processi di accumulazione sono infatti complicati dalla

presenza del gas e dai processi di eiezione di materiale verso l’esterno. Tale processo

di accrescimento può essere grossolanamente distinto in due fasi: dapprima

l’accumulazione di embrioni allo stato solido con meccanismi del tipo di quelli che

interessano pianeti terrestri e successivamente la cattura del gas presente nella

nebulosa.

Nella descrizione data da Cameron (1976) la formazione dei pianeti esterni si

attuerebbe nel seguente modo: al crescere della massa del nucleo solido dell’embrione

planetario, il gas del disco viene concentrato gravitazionalmente nei pressi

dell’embrione stesso; con la crescita continua di quest’ultimo la quantità di gas

concentrato vicino al nucleo aumenta più rapidamente della massa del nucleo stesso e

così, ad un certo punto, l’embrione raggiunge una massa critica (che dipende dalle

condizioni di temperatura del gas circostante e che ad esempio nel caso di Giove e

Saturno è di 10 20 masse terrestri) tale che il gas diventa idrodinamicamente

instabile e collassa sul nucleo planetario.

Il processo di accrescimento del protopianeta solido, fino a raggiungere una

massa tale da consentire la cattura del gas, dovrebbe richiedere, come per i pianeti

terrestri, un tempo dell’ordine dei 100 milioni di anni. Secondo Coradini et al. (1978)

la seconda fase dovrebbe avere invece una durata decisamente più breve; circa 10

mila anni nel caso di Giove e Saturno, ma in generale è fortemente legata alle

condizioni presenti negli specifici dischi protoplanetari considerati.

Occorre però ricordare che nelle ultime simulazioni sulla formazione del

Sistema Solare (Kokubo e Ida, 2000), la massa finale che dovrebbe raggiungere

l’embrione di Giove prima di iniziare la cattura del gas circostante risulta pari a 5

masse terrestri (Mt) e si attuerebbe in un periodo di circa 107 anni. Secondo altre

simulazioni eseguite, invece, da Inaba e Wetherill (2001) il pianeta Giove potrebbe

completare la sua formazione addirittura in 2 106 anni.

I principali componenti delle atmosfere di Giove e Saturno sono idrogeno ed

elio e si ritiene che questi pianeti abbiano acquisito la maggior parte della massa

proprio attraverso processi di concentrazione e di collasso del gas. Idrogeno ed elio

sono invece responsabili di una piccola frazione della massa di Urano e Nettuno, fatto

che dimostra che probabilmente i loro nuclei non raggiunsero mai le dimensioni

critiche per il collasso idrodinamico; questi pianeti crebbero però abbastanza per

conservare gran parte dell’idrogeno e dell’elio che si erano concentrati per gravità in

prossimità del loro nucleo.

17

Per quanto riguarda Urano, Nettuno ed in parte anche Saturno, bisogna notare

che esistono notevoli difficoltà per spiegare la loro formazione dato che essa

richiederebbe tempi che, per la (5), risultano essere più lunghi dell’età del Sistema

Solare. La situazione non è però senza speranza perché, in base alla (5), per

abbreviare si possono invocare grandi valori del prodotto p; in particolare per

ottenere tempi di formazione accettabili per Urano e Nettuno è necessario che il

prodotto suddetto risulti pari almeno a 100 g cm-2 e questo valore non è irragionevole

se si tiene conto che la densità attuale è sicuramente sottostimata a causa

dell’espulsione di materia da quella zona e che è certamente maggiore di 5 a causa

della presenza del gas.

Tempi brevi sono richiesti anche per la formazione di Giove, in modo che le

sue perturbazioni gravitazionali sulle zone vicine ed interne possano essere usate per

giustificare la presenza della fascia asteroidale e la massa anomala di Marte.

Un problema a parte è rappresentato poi da Plutone, la cui piccola massa,

l’esistenza di un satellite paragonabile al primario, l’orbita molto eccentrica e

inclinata indicano l’intervento di meccanismi ad hoc rispetto al modello di formazione

qui descritto.

L’intero processo di formazione del Sistema Solare, dalla polvere fino ai

pianeti, è rappresentato nella fig. 4.

La rotazione diretta dei pianeti deve essere un prodotto secondario del

processo di formazione. Giuli (1968) ha mostrato che nel calcolo del momento

angolare assiale il contributo dominante (pari a circa il 90%) è dato dai planetesimi

che urtano l’embrione su orbite quasi tangenti in afelio o in perielio. Infatti mentre

l’embrione si muove su un’orbita quasi circolare i planetesimi percorrono orbite

ellittiche. Ciò fa sì che, per i corpi su orbite tangenti “dall’esterno” la velocità al

perielio è maggiore di quella dell’embrione e pertanto i planetesimi raggiungono

l’embrione e l’impattano dall’esterno, trasferendo momento angolare in senso diretto

(ossia in senso antiorario guardando l’embrione dal suo polo Nord). Un

ragionamento analogo vale per i planetesimi tangenti “dall’interno”, per i quali la

velocità all’afelio è minore di quella dell’embrione e questa volta sono i planetesimi

stessi ad essere raggiunti e trasferire il momento angolare in senso diretto (v. fig. 5).

Infine le diverse inclinazioni degli assi di rotazione dei vari pianeti possono

essere state determinate da impatti sporadici di corpi massivi che hanno potuto essere

equilibrati solo da una modificazione dell’assetto dinamico del sistema. Il rapporto tra

la massa del corpo responsabile di tali variazioni e quella del pianeta risulta, in questa

ipotesi, sempre dell’ordine di qualche millesimo, con l’importante eccezione di Urano

18

(che ha un asse inclinato di circa 90 ed inoltre ha, insieme con Venere, una rotazione

assiale retrograda) per cui si ha un valore di tale rapporto pari circa ad un decimo.

Fig. 4 – Fasi del processo di formazione dei pianeti. I pianeti cominciano a formarsi quando granuli di

polvere interstellare collidono e si aggregano tra loro formando grani più grandi (a). Questi cadono sul

piano mediano dell’inviluppo (b) e vi formano un disco diffuso dove continuano a collidere

aggregandosi fino a raggiungere le dimensioni di qualche metro. Ulteriori collisioni binarie ed

instabilità gravitazionali danno, poi, luogo a migliaia di corpi di dimensioni intorno ad 1 km (c), che

danno origine ad ammassi gravitazionali (d). Quando gli amassi collidono e si fondono (e), i loro campi

gravitazionali diminuiscono ed essi coagulano in nuclei solidi di una decina di chilometri attorno ai

quali probabilmente orbitano dei corpi (f). Accrescimento e consolidamento continuati possono creare

un corpo di dimensioni planetarie (g). Se il nucleo diventa sufficientemente grande può concentrare per

effetto gravitazionale parte del gas della nube (h). Un nucleo ancora più grande può provocare il

collasso del gas fino a formare un guscio compatto (i) (adattata dalla figura a pag. 27 di Cameron,

1976).

19

Fig. 5 – Processo di cattura di planetesimi da parte di un embrione planetario. I planetesimi con orbite

eliocentriche sempre esterne rispetto a quella dell’embrione (schema a sinistra) lo urtano sempre

nell’emisfero non illuminato dando luogo ad una rotazione assiale diretta dell’embrione. I planetesimi

con orbite sempre interne rispetto a quelle dell’embrione (schema a destra), lo urtano sempre

nell’emisfero illuminato, trasferendo momento angolare ancora nel verso diretto.

8. Influenza della massa della nebulosa originaria sull’evoluzione di sistemi

planetari

Alla luce di quanto visto finora, è interessante esaminare l’evoluzione di un

sistema stellare a seconda della massa della polvere presente nella nube di partenza.

Per questo verranno presi in considerazione tre diversi sistemi stellari con diverse

configurazioni iniziali di massa, chiamando con A, B, e C tali sistemi. Nel sistema A

la massa iniziale dei grani della nebulosa originaria è relativamente piccola; nel

sistema C questa massa è relativamente grande; infine nel sistema B si ha un valore

intermedio, rappresentativo del Sistema Solare. Inizialmente i grani hanno dimensioni

dell’ordine del micrometro (v. fig. 6a).

Secondo un modello elaborato da Hartman (1976) sulla base dalla teoria

dell’instabilità gravitazionale di Goldreich e Ward (1973), nel sistema A le particelle

si uniscono finché il loro diametro medio cresce fino a circa un chilometro. Nel

sistema B il processo di mutua attrazione porta alla produzione di quasi lo stesso

numero di corpi, ma con un diametro medio molto superiore ad un chilometro. Nel

sistema C i corpi finali non solo sono più numerosi, ma anche più grandi di quelli dei

casi precedenti (v. fig. 6b).

L’evoluzione successiva dei tre ipotetici sistemi dipende dalla frequenza (e

dalla violenza) delle collisioni che avvengono tra questi planetesimi. In effetti questi

corpi simili ad asteroidi collidono tra di loro e stretti avvicinamenti ne alterano le

20

21

orbite. Nelle collisioni ad alta velocità che seguono, la frammentazione comincia a

competere con il processo di crescita continua.

La curva a forma di campana delle figg. 6b, che rappresenta le distribuzione di

dimensioni, è alterata perché una successione di collisioni polverizzatrici dà origine

ad una grande quantità di detriti di piccola scala (v. figg. 6c,d). La maggior parte di

questa polvere fine è probabilmente spazzata via da ciascuno dei tre sistemi, espulsa

nello spazio interstellare dalla pressione di radiazione o dal vento stellare. Frammenti

più grandi di dimensioni centimetriche possono muoversi a spirale verso la stella

centrale spinti dall’effetto Poynting-Robertson.

Se la velocità di collisione è alta, i planetesimi possono frammentarsi fino a

scomparire del tutto. Per lo stesso motivo, se alcuni planetesimi crescono fino a

dimensioni notevoli durante il periodo iniziale di collisioni a basse velocità, possono

continuare a crescere ancora, poiché diminuisce la probabilità che successive

collisioni li frantumino o sottraggano loro massa. Inoltre tanto più grande è il corpo,

tanto maggiore è il suo campo gravitazionale e la sua capacità di catturare particelle

che gli passano vicino. Perciò una volta superate certe dimensioni di soglia, i corpi si

accrescono fino a dimensioni planetarie. E’ questa la ragione per cui un diagramma

della distribuzione di massa del nostro Sistema Solare mostra una sovrabbondanza di

massa distribuita tra pochi corpi grandi.

Nel sistema A povero di polvere, nessun corpo diventa grande abbastanza da

avvicinarsi alla soglia planetaria. Il processo di frammentazione supera quello di

accumulazione, finché alla fine le dimensioni dei soli planetesimi in orbita intorno

alla stella sono comprese in un intervallo che va da meno di un centimetro a meno di

un chilometro. Questi sistemi planetari contengono solo asteroidi di piccole

dimensioni (v. figg. 6e,f).

Nel sistema C il rifornimento di planetesimi è abbastanza grande perché corpi

in accrescimento in ogni parte del sistema possano superare la soglia planetaria. Alla

fine il processo di accumulazione raccoglie quasi tutti i planetesimi con dimensioni da

subcentimetriche a subchilometriche. Sistemi come questi possono non contenere

neanche un asteroide e possono avere anche due o più soli.

Nel nostro Sistema Solare invece alcuni planetesimi sono rimasti sotto forma

di asteroidi e comete per l’effetto perturbatore di Giove e, forse, Nettuno che hanno

impedito un’ulteriore crescita di questi corpi. Per la stessa ragione anche i sistemi B e

C potrebbero contenere comete ed asteroidi (v. figg. 6e,f).

Occorre ricordare che il modello ora descritto (Hartman, 1976) si basa

sull’accrescimento dei grani ad opera dell’instabilità gravitazionale di Goldreich e

Ward (1973) e pertanto non si può considerare una fedele simulazione di quello che

22

realmente potrebbe accadere. L’analisi di tale modello (le cui varie fasi sono

schematizzate in fig. 6) è importante, però, quanto meno per mettere in evidenza le

diverse strutture finali che si possono ottenere in funzione di diversi valori iniziali che

si adottano per la massa.

9. Formazione dei corpi minori del Sistema Solare : satelliti, comete ed asteroidi

Finora non si è ancora discusso un altro importante aspetto della genesi del

Sistema Solare e cioè la formazione dei satelliti.

Si possono distinguere due classi di oggetti di questo tipo, i satelliti regolari e

quelli irregolari. I sistemi di satelliti regolari mostrano delle proprietà assai simili a

quelle del sistema planetario (orbite quasi circolari, bassa inclinazione sul piano

equatoriale, percorrenza dell’orbita in senso diretto). Si può ipotizzare pertanto che il

processo di formazione dei satelliti sia in qualche modo analogo e contemporaneo a

quello di formazione dei pianeti. Infatti intorno al pianeta può restare addensato uno

sciame di particelle solide collidenti anelasticamente. All’interno di questo sciame

possono verificarsi quindi fenomeni di coalescenza e accrezione delle particelle del

tutto analoghi a quelli descritti nel disco protoplanetario. Tali processi possono

portare alla formazione di corpi con mutue interazioni gravitazionali ridotte e quindi

relativamente stabili dal punto di vista dinamico. In effetti Black (1971) ha mostrato

che, anche nei sistemi di satelliti regolari di Giove, Saturno ed Urano è possibile

stabilire una legge del tipo di quella di Titius-Bode.

Accanto ai satelliti regolari ci sono poi quelli irregolari per orbita (che può

essere sia diretta che retrograda), forma e composizione, che sono presenti attorno a

tutti i pianeti giganti. E’ ormai certo che questo tipo di satelliti non si sono formati in

situ, ma si presume che siano asteroidi o corpi della fascia di Edgeworth-Kuiper

(fascia E-K) catturati dal pianeta in epoche successive alla loro formazione. In

particolare molti satelliti irregolari dei pianeti maggiori potrebbero provenire proprio

dalla fascia E-K.

Un’altra grossa anomalia è data anche dal nostro satellite, poiché questo è

troppo massiccio rispetto al nostro pianeta. Gli ultimi dibattimenti si concentrano

sull’ipotesi che la Luna si sia formata da un impatto della Terra con un grosso

planetesimo dalle dimensioni simili a quelle attuali di Marte. Il punto debole di questa

teoria è dato dal basso momento angolare posseduto attualmente dal sistema TerraLuna rispetto a quello che avrebbe dovuto avere se ci fosse stato realmente un

impatto; e se questo è stato dissipato, non si riesce a capire attraverso quale

meccanismo. Ma è ancora tutto da vedere.

23

Quanto alle comete, occorre dire subito che l’ipotesi di Cameron (1976) che i

nuclei cometari si siano formati nella stessa nube di Oort è molto improbabile perché

a simili distanze dal Sole la materia è troppo rarefatta per dar luogo, per collisioni

binarie, a corpi delle dimensioni cometarie. Öpik (1973) suggerì in un primo

momento che questi corpi si fossero formati vicino Giove e fossero stati perturbati dal

campo gravitazionale di tale pianeta su orbite molto grandi, arrotondate poi da

perturbazioni stellari. Tuttavia, tenendo conto delle temperature che dovevano

prevalere in prossimità di Giove, sembra improbabile che molecole come CO2, NH3,

CH4, molto abbondanti nei nuclei cometari, potessero conservarsi allo stato solido in

queste regioni. Queste sostanze si possono trovare invece allo stato solido nelle zone

più esterne del disco protoplanetario e perciò secondo Safronov (1969), i nuclei

cometari si sarebbero formati intorno Urano e Nettuno e sarebbero entrati a far parte

della nube di Oort per azione del campo gravitazionale di questi pianeti (v. tab. 2):

questo trasferimento fino agli estremi confini del Sistema Solare sarebbe stato

ultimato in circa 5 08 anni.

Tab. 2 – Masse cometarie espulse dalla zona dei pianeti esterni verso lo spazio interstellare e verso la

nube di Oort (da Bailey et al., 1986).

Pianeta

Massa espulsa

(Mt)

Massa posta nella Nube di Oort

(Mt)

Giove

Saturno

Urano

Nettuno

100

80

50

60

0.2

0.4

0.6

1.3

Totale

290

2.5

Recenti studi avvalorano l’idea che la formazione delle comete possa aver

avuto luogo in tutta la regione dei pianeti giganti; ciò spiegherebbe in parte anche la

diversa composizione chimica di diversi gruppi di comete (Weissman, 1998). Inoltre

una parte dei grani che compongono le comete sicuramente è stata prodotta nella parte

interna del Sistema Solare e successivamente trasportata nelle regioni esterne

attraverso moti di convezione. In effetti osservazioni spettroscopiche hanno

individuato la presenza nella chioma della cometa di Halley di particelle di olivina

cristallina (Campins e Ryan, 1989), che in laboratorio si ottengono da grani amorfi

che vengono riscaldati ad una temperatura non inferiore a 850 K (Nuth III et al.,

24

2000). Queste temperature non si possono certo ottenere nella zona dei pianeti giganti.

Si può quindi concludere che la regione di provenienza di quel particolare tipo di

particelle deve necessariamente essere quella dei pianeti interni.

Rimane inoltre da fare un cenno alla formazione della fascia asteroidale e della

fascia E-K. E’ ormai completamente superata l’ipotesi secondo la quale gli asteroidi

sarebbero stati originati dalla distruzione di un preesistente pianeta (anche a causa

dell’assoluta mancanza di una fonte plausibile per l’energia necessaria per spezzare

un pianeta di grandi dimensioni e disperdere i suoi frammenti in direzione contraria al

suo stesso campo gravitazionale). Si può invece pensare che il processo di

accumulazione protoplanetaria sia stato interrotto nel momento in cui Giove raggiunse

una massa sufficiente per perturbare la distribuzione delle velocità relative dei corpi,

in particolare aumentandole. Tale aumento di velocità relativa favorì le collisioni

distruttive nella fascia degli asteroidi ed in parte pure nella zona di formazione di

Marte. E’ per questo motivo che la massa di Marte risulta inferiore a quella che si

sarebbe potuta ottenere se non fossero intervenute queste perturbazioni.

Quello che sorprende nel caso degli asteroidi è che nella zona corrispondente

alla fascia principale il processo di accrescimento si è in qualche modo arrestato, e

gran parte della massa ivi presente è andata irrimediabilmente perduta (la massa totale

di tutti gli asteroidi messi insieme è infatti molto inferiore a quella da attendersi per

un pianeta formatosi in quella zona). Il motivo di questo insuccesso nella formazione

di un pianeta in questa regione è probabilmente imputabile alla rapida crescita di

Giove nella zona adiacente. In particolare, si pensa che durante le ultime fasi della sua

formazione, Giove possa aver perturbato ed espulso dalla sua zona numerosi

planetesimi massicci, che passando nella zona dell'attuale cintura asteroidale

potrebbero aver perturbato i planetesimi ivi presenti, facendo aumentare le velocità

medie di incontro, fino al punto di far diventare distruttivi, anziché costruttivi, gli

impatti reciproci tra questi corpi. In questo modo, un pianeta non si sarebbe mai

formato, e gran parte della massa sarebbe stata alla fine espulsa dalla zona, o

finemente polverizzata a seguito di impatti reciproci violenti. Secondo una teoria

alternativa, invece, almeno due grandi planetesimi di massa equivalente a quella di

Marte potrebbero essersi formati nella fascia asteroidale durante gli ultimi stadi di

formazione planetaria. Questi due grandi oggetti potrebbero essersi perturbati

reciprocamente fino al punto da provocare la mutua espulsione dalla regione e da

espellere allo stesso tempo la maggior parte della massa presente. Anche questa teoria

appare plausibile, e sappiamo in particolare che planetesimi di massa marziana

devono aver vagato per il Sistema Solare durante le ultime fasi di formazione dei

pianeti, provocando anche impatti violentissimi con questi ultimi, come l'esistenza

della nostra Luna (v. sopra) e l'obliquità di Urano starebbero a dimostrare. In ogni

25

caso, si può concludere che gli asteroidi dovrebbero essere dei "fossili viventi" della

popolazione di planetesimi da cui i pianeti maggiori hanno avuto origine. Per questo

motivo il loro studio può fornire informazioni insostituibili sulla formazione del

nostro Sistema Solare.

Per quanto riguarda la fascia E-K, nel processo di formazione di quest’ultima,

il pianeta Nettuno potrebbe aver avuto lo stesso ruolo giocato da Giove per la fascia

degli asteroidi. In effetti secondo alcuni autori ci sarebbero evidenze di una

inizialmente intensa accrezione planetaria nella fascia E-K bloccatasi alquanto

prematuramente a causa delle perturbazioni gravitazionali di Nettuno (Stern e

Campins, 1996). E’ tuttavia probabile che la mancanza di corpi di dimensioni

planetarie in questa regione del Sistema Solare sia semplicemente dovuta alla bassa

densità di quelle zone, che comporta, in base alla (5), tempi di scala per la formazione

planetaria molto più lunghi dell’età del Sistema Solare (Jewitt, 1999).

Comunque siano andate le cose, resta il fatto che l’azione gravitazionale di

Nettuno ha sicuramente influito sull’evoluzione dinamica della fascia E-K. Infatti

deboli instabilità dinamiche (dovute a risonanze tra il periodo orbitale dei corpi della

fascia e quello di Nettuno) dovrebbero aver rimosso dalla fascia E-K oggetti con

caratteristiche orbitali di questo tipo, spingendoli verso l’interno del Sistema Solare.

Tali oggetti hanno così dato luogo alle comete di corto periodo. Lo svuotamento di

queste regioni è ancora in atto, così come pure il processo di allontanamento dei corpi

dalle zone più interne della fascia, quelle cioè più prossime a Nettuno (Duncan et al.,

1995).

Dopo 107108 anni, quindi il Sistema Solare si può ormai considerare formato:

Sole, pianeti terrestri ed esterni (ed i loro satelliti), asteroidi e comete sono presenti in

uno stadio definitivo. Nell’ultima fase del processo di accrescimento ciascun

neopianeta sarebbe stato in grado di catturare per la sua maggiore gravità i frammenti

ancora presenti in prossimità della sua orbita. Ciò sarebbe all’origine dei mari lunari e

di tutti i bacini più grandi, scoperti sulle superfici dei pianeti fino ad oggi osservati,

che sarebbero appunto il prodotto dell’impatto catastrofico degli ultimi planetesimi,

vaganti nel Sistema Solare, sulla superficie planetaria appena formata. L’epoca di

questo bombardamento più intenso sembra collocarsi fra 4.5 e 3.8 miliardi di anni fa.

Da allora il flusso di impatti sembra essersi mantenuto costante su valori piuttosto

bassi e la storia di ciascun pianeta si è svolta indipendentemente da quella di tutti gli

altri, determinata dalle condizioni fisiche, chimiche e dinamiche in cui ogni oggetto è

venuto a trovarsi.

Un’ultima osservazione merita la lenta rotazione retrograda di Venere che non

può essere attribuita (come probabilmente nel caso di Urano) all’impatto di un corpo

di grande massa, ma che potrebbe essere messa in relazione con l’attuale mancanza di

26

satelliti. Infatti, se si suppone che Venere fosse originariamente dotata di un

movimento di rotazione assiale diretto e che avesse un satellite di tipo lunare in un

orbita leggermente più eccentrica di quella lunare, allora l’attrito di marea tra Venere

e il satellite avrebbe provocato un continuo rallentamento della rotazione planetaria

fino all’inversione ed un conseguente aumento della distanza del satellite che avrebbe

così potuto sfuggire all’attrazione del suo pianeta.

27

APPENDICI

Teorie ed esperimenti riguardanti la crescita dei grani di polvere

Appendice A

Primi studi e recenti simulazioni al calcolatore

I primi studi volti a descrivere i meccanismi di adesione tra particelle solide

risalgono alla fine del XIX secolo e furono condotti da Hertz (1882). Essi assimilano i

grani a delle sfere elastiche e trattano l’urto in una maniera molto semplificata. Circa

un secolo più tardi Johnson et al. (1971), utilizzando il modello di Hertz, hanno

simulato delle collisioni tra le particelle utilizzando sfere con caratteristiche tali da

imitare le forze attrattive che si esercitano tra di esse ottenendo di conseguenza un

aumento del raggio della superficie di contatto. Successivamente Meaking e Donn

(1988) hanno considerato per la prima volta i grani e i loro agglomerati dotati di un

moto di rotazione attorno ad un loro asse. Questo fornisce una maggiore possibilità di

disperdere l’energia dei corpi collidenti (ad esempio attraverso la trasformazione

dell’energia di impatto in energia rotazionale), che costituisce una condizione

fondamentale perché si abbia l’adesione tra i due corpi.

Decisamente più accurate e realistiche sono le simulazioni condotte da

Domink e Tielens (1997); esse tengono infatti conto dei nuovi processi attraverso i

quali l’energia di impatto tra due particelle può essere trasformata, in modo tale che,

dissipando l’energia cinetica di collisione, la crescita di un aggregato sia agevolata. I

risultati ottenuti da Dominik e Tielens (1997) suggeriscono di distinguere diversi casi

che possono realizzarsi nelle collisioni tra singoli grani (monomeri) o tra monomeri

ed aggregati o tra aggregati ed aggregati; si può avere, infatti, un’adesione senza una

ristrutturazione visibile degli oggetti in gioco o una ristrutturazione visibile o una

forte compressione degli aggregati o la perdita di un monomero o, infine, la

distruzione catastrofica dello stesso.

L’importanza di questo lavoro risiede anche nella varietà dei materiali di

interesse astrofisico utilizzati, quali ad esempio il quarzo (scelto come rappresentante

dei silicati), la grafite, il polistirene (come rappresentante della materia organica), il

ghiaccio ed il ferro. Anche le superfici dei grani sono trattate in maniera da tale da

riprodurre le “rugosità” di cui dovrebbe essere dotato un grano di origine interstellare.

L’unico inconveniente è dato, invece, dalla forma di questi monomeri, che vengono

assimilati a delle sfere elastiche.

28

Nelle simulazioni delle collisioni dei due autori viene utilizzato un modello

bidimensionale in cui i grani si muovono su un piano e possono ruotare ciascuno

attorno al proprio asse ortogonale a questo piano.

I risultati delle collisioni mostrano, come ci si aspetta, che in uno scontro

frontale tra due monomeri che impattano con una velocità minore di un certo limite

vstick, questi si uniscano, altrimenti per velocità superiori (e di conseguenza energie più

elevate di un’energia di soglia Ebreak) rimbalzino sempre senza unirsi. Se invece si

considerano collisioni tra un monomero ed un aggregato le cose cambiano perché

anche per energie di poco superiori ad Ebreak, ci può essere l’unione dei due oggetti.

Ciò avviene perché la struttura dell’aggregato non è rigida, e può ridistribuire

l’energia in eccesso su tutto il corpo mettendo in movimento i grani in prossimità del

punto di impatto. Ciò è illustrato nella fig. A1 dove è riportata la sequenza temporale

della collisione tra un aggregato composto da 40 grani, ed un monomero. Questi sono

tutti grani di ghiaccio di raggio pari a 10-5 cm, mentre la velocità di collisione è di

2000 cm/s che dà luogo ad un’energia di collisione pari Eimp 1.810-8 erg (che per

questo tipo di particelle risulta di poco superiore ad Ebreak). Per tempi-scala dell’urto

molto brevi, si può pensare all’urto come se avvenisse tra i primi due grani che

entrano in contatto anche se successivamente l’energia di impatto è trasferita ai grani

adiacenti, e così via.

Se si incrementa la velocità di collisione di un fattore 10 (v. fig. A2), si trova

che vimp = 20000 cm/s ed Eimp 1.710-6 erg, ottenendo la distruzione

dell’aggregato. La fig. A3 illustra invece la configurazione iniziale e finale dei grani

per diverse velocità di impatto, diversi tipi di materiali, e diverse dimensioni dei grani.

Accanto a questi modelli di collisione, si possono considerare anche urti più

complessi tra particelle di diversa dimensione (v. fig. A4). In questi casi non tutta

l’energia che trasporta con se la particella proiettile potrebbe essere utilizzata

dall’aggregato, proprio a causa della diversità della massa del grano incidente e quello

colpito. In particolare, se il grano incidente è più piccolo del primo grano

dell’aggregato con il quale entra in contatto, e la sua velocità è elevata, si verifica che

dopo l’urto il proiettile rimbalza via portando con sé una parte dell’energia cinetica

totale e lasciando all’aggregato la rimanente porzione. Tuttavia per velocità basse,

l’aggregato può avere la capacità di trattenere il proiettile e quindi tutta l’energia

incidente. Nella fig. A4 ad esempio si vede che in quel caso per velocità uguali o

inferiori a 1000 cm/s tutta l’energia incidente viene assorbita, mentre per velocità

superiori la particella incidente può rimbalzare via o distruggere l’aggregato. Nella

fig. A5 sono riportati, inoltre, i risultati di collisioni a diverse velocità tra aggregati

di grani di ghiaccio dal raggio di 1000 Å.

29

Fig. A1 Sequenza temporale della collisione tra un aggregato di 40 grani e un monomero.

Quest’ultimo è il primo da destra e proviene da questa direzione. Il materiale usato è ghiaccio. Il raggio

delle particelle, è di 1000 Å, e la velocità della collisione è di 2000 cm/s. I sei riquadri ricoprono un

tempo complessivo di 11.8 10-8 s, ed il tempo tra ogni riquadro è di circa 2.4 10-8 s (da Dominik e

Tielens, 1997).

Fig. A2 Idem come nella figura precedente, con la sola differenza che la velocità di collisione è di

20000 cm/s, ed il tempo totale è 11.510-9 s in intervalli di 2.310-8 s (da Dominik e Tielens, 1997).

30

(a)

(b)

Fig. A3 Risultati delle collisioni tra un monomero ed un aggregato per diverse velocità di impatto:

nel primo riquadro è presentata la configurazione iniziale (il monomero incidente è il primo da destra e

proviene da questa direzione), mentre negli altri la configurazione finale alle varie velocità nei due casi:

a ) particelle di ghiaccio di 1000 Å, b) grani di 1000 Å di silicati (da Dominik e Tielens, 1997).

31

Fig. A4 Risultati finali delle collisioni di un singolo grano di ghiaccio di 500 Å che impatta a diverse

velocità contro un aggregato di 40 grani dello stesso materiale, ma con dimensioni che vanno da 500 Å

a 2000 Å (da Dominik e Tielens, 1997).

Fig. A5 Risultati finali delle collisioni a diverse velocità tra due aggregati di grani di ghiaccio di

1000 Å di diametro (da Dominik e Tielens, 1997).

32

Occorre sottolineare la fondamentale importanza dei risultati di questo lavoro.

Per la prima volta, infatti, nelle simulazioni è possibile considerare i corpi presenti

all’interno della nube protoplanetaria come degli oggetti comprimibili. Dominik e

Tielens (1997) attribuiscono le cause che permettono di dissipare l’energia di impatto

di due corpi collidenti alla ristrutturazione dei corpi stessi che avviene attraverso un

riordino interno dei singoli grani di quei corpi. Le precedenti simulazioni, ignorando

tale possibilità, mostravano collisioni che davano luogo a frequenti rimbalzi a causa

del basso valore, che risultava dai conti, della velocità critica necessaria per

l’adesione; ad esempio per corpi considerati come delle sfere compatte di 1 metro di

diametro, la risultante velocità critica di adesione è dell’ordine di 10-3 cm/s (Dominik

e Tielens, 1997), molto più bassa della reali velocità di collisione tra grani previste

dalla teoria di Weidenschilling e Cuzzi (1993). Se gli stessi corpi si considerano

invece come sfere comprimibili (in modo tale da ridistribuire l’energia di impatto su

tutto l’aggregato), il valore delle velocità critica può salire fino a 1000 cm/s (Dominik

e Tielens, 1997). Siccome le velocità di collisione tra le particelle del disco devono

essere state minori di questo valore (Weidenschilling e Cuzzi, 1993), ciò implica che

collisioni con adesione dovevano essere molto frequenti nel disco, dando luogo a

corpi solidi di dimensioni sufficientemente grandi da innescare il processo di

instabilità gravitazionale.

33

Appendice B

Recenti studi sperimentali sulla collisione di grani sferici e non sferici e di grani

carichi

Non tutti i lavori sulla polvere sono realizzati attraverso simulazioni al

computer. Ci sono infatti esperimenti altrettanto importanti che ricavano i risultati

direttamente da collisioni realizzate in laboratorio. Come esempio in questa appendice

sono discussi gli ultimi lavori innovativi realizzati all’Università di Jena da Poppe et

al. (2000a). Anche in questo tipo di simulazioni vengono utilizzati grani ricavati da

materiali di interesse astrofisico come i silicati, i metalli ed il ghiaccio d’acqua, ma

l’impostazione è completamente diversa. Mentre Dominik e Tielens (1997) risolvono

le equazioni per ognuno dei grani, in questo caso si ha un approccio sperimentale vero

e proprio. Tramite un’apparecchiatura meccanica, infatti, un fascio di grani è

accelerato verso un bersaglio ben diaframmato in modo da ottenere collisioni con

diversi angoli d’impatto Le immagini dell’impatto vengono raccolte poi da un

microscopio a scansione elettronica a lunga distanza focale dotato di una sofisticata

camera CCD per risalire alla velocità e all’angolo d’impatto come pure alla velocità

di rimbalzo semplicemente conoscendo le caratteristiche tecniche della fotocamera

(tempo intercorrente tra i diversi fotogrammi, spazio fotografato, dimensione dei

pixel, etc.).

I risultati di questi lavori si possono commentare osservando i grafici

riguardanti i diversi parametri delle collisioni come ad esempio la probabilità di

adesione. Inizialmente Poppe e colleghi considerano il caso in cui i proiettili sono

delle particelle sferiche (v. fig. B1). Sulle superfici delle sfere sono presenti delle

scanalature e delle spaccature delle dimensioni di qualche decimo di nanometro per

richiamare le caratteristiche originali dei grani interstellari, il cui ruolo è quello di

facilitare la dispersione dell’energia che avviene prevalentemente attraverso canali

elastici.

L’importanza di queste prove sperimentali effettivamente risiede nei materiali

che rappresentano i grani. Questi materiali sono molto più vicini alla realtà rispetto a

quelli del passato perché le sfere non sono estratte da blocchi di quarzo, ma sono

prodotte in un liquido supersaturato, dove con una reazione chimica vengono poi

depositate le molecole di SiO sulla superficie. Tale metodo consente di produrre

particelle più rassomiglianti a quelle della nube protoplanetaria, perché rende più

realistica la distribuzione delle asperità superficiali.

In questi esperimenti vengono usati due tipi di bersaglio; uno di quarzo

levigato ed uno costituito da un wafer di silicio con le caratteristiche superficiali dei

grani-proiettile descritte in precedenza.

34

Fig. B1 Probabilità di adesione in vari casi: a) sfere di 1.2 m su quarzo levigato; b) sfere di 1.2 m

su wafer di silicio; c) sfere di 0.5 m su quarzo levigato; d) sfere di 0.5 m su wafer di silicio. Le due

linee continue indicano la misura nell’intervallo della deviazione standard (da Poppe et al., 2000a).

Nelle collisioni considerate possono verificarsi tre casi: o le particelle

aderiscono direttamente al bersaglio in seguito all’urto, o rimbalzano più volte sul

bersaglio per poi aderirvi, una volta smaltita l’energia di collisione (come una pallina

lasciata cadere per terra), oppure dopo il rimbalzo proseguono nel cammino ignorando

il bersaglio senza aderirvi. Le tre possibilità si presentano a seconda della velocità e

quindi dell’energia che le particelle possiedono dopo il rimbalzo. Quest’ultima, che è

pari alla differenza dell’energia di collisione meno quella persa nell’urto, deve essere

sufficientemente bassa altrimenti la particella non aderisce.

Sono stati realizzati 858 impatti osservando il comportamento dei proiettili

dopo la collisione col bersaglio. La velocità di cattura è definita come la velocità alla

quale la probabilità di adesione assume il valore 0.5. Per sfere di 1.2 m, Poppe et al.

(2000a) trovano che tale velocità varia nell’intervallo 1.1 1.3 m/s su entrambi i

bersagli, mentre per le sfere di 0.5 m varia nell’intervallo 1.5 2.3 m/s sul wafer di

silicio e si può trascurare per l’altro bersaglio, perché in questo caso si presenta

sempre una probabilità di adesione molto bassa (0.13 in media) e non ha senso parlare

di velocità di cattura.

Accanto agli esperimenti con grani sferici, Poppe et al. (2000a) hanno

realizzato anche delle collisioni con particelle non sferiche, dotate quindi di una

35

caratteristica che rende la collisione più realistica, utilizzando una vasta gamma di

materiali e forme (ad esempio piccoli grani irregolari di diamante prodotti

artificialmente come descritto da Dorschner et al., 1995). In particolare sono stati

utilizzati campioni con grani di diamante, di estatite (MgSiO3) e carburo di silicio

(SiC).

Le conclusioni sono state ottenute con le stesse procedure adottate per i grani

sferici e cambiando solo il tipo di particelle usate. I grafici si riferiscono ancora una

volta alla probabilità di adesione (v. fig. B2), in modo tale da offrire un facile e rapido

confronto con il caso precedente. Proprio da questo confronto emerge la maggior

predisposizione all’accrescimento dei grani non sferici, risultando maggiore la

probabilità di adesione anche a velocità molto elevate (per i grani sferici la velocità

doveva essere inferiore a 10 m/s, mentre per quelli non sferici si trovano velocità che

arrivano anche fino a 30 m/s). Una giustificazione può essere data dall’aumento dei

punti di contatto che un grano irregolare può offrire rispetto ad uno sferico.

Un altro problema affrontato dal gruppo di Jena (Poppe et al., 2000b) riguarda

le collisioni tra le particelle cariche, già studiate da molti altri autori per i molteplici

ruoli che queste hanno avuto nella formazione della nube protoplanetaria. Nel par. 4

della Dispensa n. 9a, infatti, è stato spiegato come le particelle cariche contribuiscano

a smaltire il momento angolare della nube in contrazione. C’è inoltre il sospetto che

le particelle cariche contribuiscano a creare le condizioni ottimali per la formazione

delle condrule di cui si è parlato al par. 3 della Dispensa n. 6. La separazione delle