N.6 – Giugno 2014

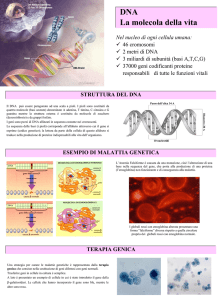

genetico, dove il singolo gene è parte di una rete costituita

dall’insieme degli altri geni e delle altre molecole (gli RNA

e le proteine). Questo sistema, inoltre, appare in costante

equilibrio con l’ambiente. Per esemplificare si può usare

un modello. Il DNA può essere paragonato ad una

biblioteca in cui ogni singolo libro rappresenta un gene. Il

DNA di una qualunque cellula umana è costituito da

30.000 geni, perciò secondo questo modello il corredo

genetico umano può essere visualizzato come una

biblioteca contenente 30.000 libri (un libro = un gene).

GENE, GENETICA,

EPIGENETICA, OGM

di P.S.P.

A che punto è la ricerca sui geni, le terapie genetiche,

gli organismi geneticamente modificati ? Quanto è

importante per ogni individuo portare l’attenzione a

tematiche di questo genere ? Sempre più spesso questi

argomenti irrompono nella vita quotidiana di ogni

individuo, obbligandolo a delle scelte di cui si ignorano

le possibili conseguenze nel tempo.

Ciascuno di noi può essere chiamato a prendere

posizione ed esprimere preferenze, pro o

contro, terapie genetiche, colture OGM nel territorio in

cui vive, proposte di acquisto di test genetici capaci di

prevedere la comparsa di malattie di cui è

inconsapevole portatore sano.

Per cui, ogni elemento di conoscenza in più

sull’argomento può risultare un utile contributo alla

riflessione personale e generale.

Ancora oggi sembra prevalere l’idea del DNA quale

“responsabile unico” dello stato di salute o di patologie

corporee, ereditate con precise e immutabili

caratteristiche dai genitori, che possono essere

modificate solo attraverso una “sostituzione” dei geni

ereditati o “innesto” di geni nuovi. Questo intervento

vale per la riparazione e sostituzione dei geni malati

dell’essere umano, così come per la modifica di

organismi, animali e vegetali, al fine di “migliorare” la

natura. Al punto in cui è giunta la ricerca (v. nota)

dovrebbe essere evidente il livello di complessità del

“sistema”

Una biblioteca per funzionare ha bisogno degli addetti che

catalogano i libri, li ripongono sugli scaffali, puliscono e

restaurano i libri periodicamente, sostituiscono i libri

spariti o danneggiati, tengono aggiornata la contabilità e

la catalogazione, e così via. Gli impiegati in questo

modello corrispondono all’RNA non codificante.

Gli utenti che si recano quotidianamente in biblioteca e

prendono in prestito i libri per leggerne le istruzioni e

applicarle in pratica, rappresentano gli RNA che

codificano per le proteine; queste ultime sono

rappresentate dagli oggetti realizzati e prodotti dagli

utenti a partire dalle istruzioni e progetti riportati nei libri

presi in prestito.

Nella biblioteca “modello”, perché tutto funzioni,

risultano necessari sia i libri che gli operatori e gli utenti;

analogamente, nella realtà microscopica della cellula, il

DNA ha un valore e può funzionare solo in presenza di

proteine ed RNA. Una biblioteca con 30.000 libri ma

senza alcun impiegato e non aperta agli utenti non ha

alcuna utilità e non sopravvive a lungo. L’importanza di

ogni singolo elemento e delle infinite correlazioni tra i vari

elementi del sistema è evidente. Il settore della genetica

ed epigenetica darà in futuro frutti concreti, ma al

momento i ricercatori stanno muovendo i primi passi.

Cosa succede se un gene estraneo viene introdotto nel

“sistema” di una cellula? Al momento, questa è una delle

tante domande a cui nessuno sembra poter dare risposte

certe.

N.6 – Giugno 2014

Un Organismo Geneticamente Modificato (in sigla

OGM) è un essere vivente (pianta o animale, escluso

l’uomo) a cui è stato modificato il DNA, tramite la

biotecnologia. Al momento solo alcune piante

transgeniche, (mais, soia, colza e cotone), sono state

finora autorizzate e commercializzate; in Italia,

nessuna di queste piante geneticamente modificate

viene coltivata a fini commerciali. Esistono però diversi

altri organismi sottoposti a sperimentazione genetica,

sia piante che animali. Questo settore biotecnologico è

in continua espansione e si sta sviluppando su più

livelli, nella ricerca sulle piante si possono ricordare tra

gli altri obiettivi, la produzione di biocombustibili, di

fibre vegetali più resistenti, una maggiore velocità di

crescita, una maggiore resistenza a climi estremi e ai

parassiti al fine di evitare o ridurre l’uso di pesticidi, e

molto altro ancora.

La risposta dell’organismo alla introduzione nella dieta

di piante o animali transgenici non risulta essere

prevedibile; i dati a disposizione sono discordanti.

Quasi sempre le pubblicazioni scientifiche

favorevolmente orientate verso gli OGM in agricoltura,

tendono a porre l’accento su alcuni dettagli tecnici

positivi, come i vantaggi della resa produttiva, il ridotto

uso di sostanze chimiche come insetticidi e fungicidi e

simili; viene però trascurata o minimizzata la questione

della reazione nel vivente che deve assimilare dei geni

diversi dal solito.

Anche il database della letteratura scientifica

biomedica del National Center for Biotechnology

Information (PubMed.gov), con oltre 23 milioni di

articoli, contiene relativamente poche pubblicazioni

sull’argomento degli OGM e gli effetti sulla salute

umana. Ad oggi (giugno 2014) cliccando su tale sito per

una ricerca generica (ad esempio riportando come

termini di ricerca: genetically modified organisms) si

apre una lista di oltre 40.000 articoli, se però si

restringe il campo di ricerca inserendo un filtro, ad

esempio aggiungendo il termine “human” (o simili) per

limitare la ricerca ai soli articoli riguardanti l’essere

umano, il numero delle ricerche si riduce

drasticamente. Comunque gli studi correlati all’essere

umano sono costituiti in gran parte da ricerche

riguardanti opinioni ed emozioni che i

cittadini/consumatori hanno verso questi prodotti

biotecnologici, oppure trattano dei vantaggi per la pianta

transgenica contro i diversi parassiti, una quota di studi

riguardano le metodiche per l’individuazione o l’analisi

dei geni modificati, infine vi sono esperimenti sui vari

animali di laboratorio, sulla resistenza ai parassiti dei

pesci transgenici in acquacolture, e così via. Molto poche

le ricerche riguardanti gli esseri umani che consumano

prodotti OGM e in genere focalizzate sul controverso

argomento delle allergie e infiammazioni.

Potrebbe risultare dirimente uno studio internazionale,

condotto sia da enti pubblici che da gruppi privati, su un

campione significativo di popolazione che consuma

abitualmente OGM messo in confronto con un gruppo

altrettanto numeroso ed omogeneo per età e condizione

socioeconomica che però non ingerisce organismi

transgenici; tale studio dovrebbe avere una durata

sufficientemente lunga (un periodo di dieci o quindici

anni, necessario a evidenziare patologie croniche e a

sviluppo lento) in modo da escludere o confermare i

sospetti e le paure correlate al consumo degli OGM. Ma

uno studio così costoso e lungo dovrebbe essere ripetuto

per i vari prodotti OGM correlati, direttamente o

indirettamente, alla nutrizione umana. Perché questi

costituiscono un caso a sé stante dal punto di vista

genetico e della possibile reazione di chi lo assimila.

Nel sito dell’organizzazione mondiale della sanità viene

precisato a proposito degli OGM, che gli studi sulla loro

sicurezza in genere sono basati sulla tossicità diretta del

prodotto, l’allergenicità, le proprietà tossiche o nutritive

del singolo specifico componente, la stabilità del gene

inserito, gli effetti nutrizionali associati alla modifica

genetica, gli effetti imprevisti che potrebbero derivare

dall’inserimento del gene. Il documento si focalizza solo

su tre problemi principali: l’allergenicità, il trasferimento

di geni alle cellule corporee o batteri della flora

intestinale, l’inquinamento genetico ambientale a causa

del trasferimento dei geni dalla pianta GM alle colture

convenzionali o specie naturali correlate (outcrossing).

Sull’allergenicità il giudizio è sintetico e rassicurante (“No

allergic effects have been found relative to GM foods

currently on the market”). Sul trasferimento di materiale

genetico, si ritiene che la probabilità di trasferimento sia

bassa e gli esperti FAO/WHO hanno incoraggiato l’uso di

geni senza antibiotico resistenza. A proposito dei

frammenti di DNA estraneo provenienti dalla dieta,

bisogna ricordare quanto assicurano i ricercatori: solo una

minima quantità di DNA può resistere al processo

digestivo, e non sembrano esserci prove che il suo

passaggio attraverso la mucosa gastrointestinale abbia

N.6 – Giugno 2014

portato ad un suo innesto stabile nel DNA di chi lo ha

ingerito o nel DNA dei batteri della flora intestinale. Il

problema non si esaurisce in questi termini.

L’introduzione di un singolo gene, non induce solo la

produzione della proteina desiderata, si verifica un

riverbero di azioni ad effetto domino sull’assetto

generale della cellula ricevente, analogamente ad un

sassolino lanciato in una bacinella d’acqua. Anche se

l’OCSE nel 1993 ha stabilito una “sostanziale

equivalenza” tra i prodotti OGM e non-OGM, ci si

rende conto alla luce di lavori recenti, quanto sia

modificato l’assetto dell’intera cellula che ha ricevuto

un gene estraneo.

In sintesi, le posizioni tra gli enti sanitari preposti al

controllo sulla sicurezza, le aziende produttrici di OGM

ed i singoli cittadini consumatori, sembrano rimanere

distanti. Poche sembrano al momento le soluzioni

possibili volte ad evitare che gli interessi contrapposti

possano collidere e scontrarsi tra loro. Difficilmente i

consumatori accettano il punto di vista delle

multinazionali, le quali hanno come obiettivo il

profitto, anche se ricorrono persino ad argomenti

filantropici per convincere l’opinione pubblica.

Note:

1) La genetica studia il materiale ereditario che si trova nella cellula.

L’oggetto principale dello studio è la molecola del DNA, la sua

struttura, il suo funzionamento, le informazioni che contiene e

trasmette alla cellula, al corpo di un individuo ed ai suoi discendenti.

L’informazione contenuta nel DNA (acido desossiribonucleico) viene

trasferita alla molecola dell’RNA (acido ribonucleico) che a sua volta

serve come istruzione per costruire nuove proteine. La singola cellula,

gli organi, il corpo intero risultano costituiti fondamentalmente dalle

proteine, costruite e disposte secondo le indicazioni del nostro

personale DNA. A motivo di tali informazioni si ereditano i caratteri

psicofisici dei genitori e avi ma anche i difetti e predisposizioni alle

malattie. Negli ultimi anni, la conoscenza del patrimonio genetico si è

notevolmente arricchita grazie a ricerche scientifiche come il “Progetto

Genoma” , che ha permesso di individuare circa 20.000 – 25.000 geni

nell’essere umano, oppure a gruppi di ricerca come quello di ENCODE

(Encyclopedia of DNA Elements) il cui obiettivo è quello di chiarire il

funzionamento dei geni. Oggi si sa che la maggioranza del DNA non

codifica delle proteine e quindi la sua funzione rimane in gran parte

ancora da chiarire. Nel recente passato è stato coniato il termine di

Junk DNA, tradotto impropriamente come DNA “spazzatura”.

La ricerca attuale pone le basi per nuove domande ed evidenzia i limiti

correlati agli studi precedenti; diventa importante capire la

collaborazione esistente tra le varie parti del DNA, anche tra porzioni

molto distanti tra loro, ed il collegamento tra DNA e le altre parti della

cellula, costituendo nel loro insieme un unico sistema. Confrontando il

numero totale dei geni dell’essere umano con quelli di altri organismi

(compresi gli esseri più semplici e piccoli) non sembrano esserci grandi

differenze; tra le varie specie animali lungo la scala evolutiva cambia

invece la quantità di Junk DNA che sembra aumentare con la

complessità dell’essere vivente. Adesso su un punto vi è chiarezza: il

cosiddetto DNA spazzatura non è inattivo, anzi sembra svolgere delle

Il singolo coltivatore che intravede un possibile

maggior guadagno, sostenuto dal tecnico

ideologicamente schierato, combatte la sua eroica

battaglia contro gli attivisti idealisti e preoccupati che

vigilano costantemente nell’interesse generale. Nel

frattempo il mercato avanza inesorabile verso una

maggiore unificazione delle regole e dei controlli tra

Europa e America, suscitando non pochi timori, anche

se il documento del Partenariato Transatlantico su

Commercio e Investimenti si mostra rassicurante sulla

questione degli OGM (“gli USA non costringeranno

l’UE ad accettare le proprie norme”). Che fare?

L’invito è a non distrarsi troppo da argomenti come

questi, apparentemente lontani dalla quotidianità.

Oggi sono disponibili numerose risorse in rete o in

libreria, adatte a coltivare e mantenere un pensiero

critico e indipendente, necessario per future scelte

consapevoli.

attività importanti, come ad esempio quella di funzionare da

“interruttore”, in grado di accendere o spegnere un gene. Tra le

funzioni di questa parte di DNA vi è quella di produrre un altro tipo di

RNA che non codifica per le proteine ed è quindi definito RNA non

codificante (ncRNA). Questa massa di molecole di RNA sembra avere la

funzione di regolare e modulare, sia il DNA che le proteine e l’altro

RNA, quello che permette la sintesi di queste ultime. In una prima fase

di studio queste scoperte sono apparse come scollegate tra loro;

successivamente si è consolidata l’opinione (non condivisa da tutti i

ricercatori) che questo RNA non codificante, potesse funzionare come

una sorta di apparato di sicurezza retroattivo nei confronti dello stesso

DNA da cui ha avuto origine; una probabile barriera contro un

eventuale DNA estraneo proveniente dall’ambiente esterno.

Oltre all’RNA non codificante esistono comunque altre molecole che

trasferiscono informazioni retroattivamente verso il DNA, modificando

il funzionamento di quest’ultimo. Ad esempio varie proteine funzionano

come segnali per l’avvio dell’attività del DNA (enzimi e fattori di

N.6 – Giugno 2014

trascrizione); senza questi segnali chimici di avvio il gene appare

conosciuti, può intervenire permettendo o inibendo l’espressione di

una sostanza inerte.

questa informazione. In pratica, questo significa che alcuni alimenti o

Vari enzimi intervengono ai livelli successivi di sintesi delle proteine

farmaci possono modificare il funzionamento del DNA, costituendo una

da parte del DNA. Da un unico gene possono essere prodotte

ulteriore possibilità terapeutica (terapia epigenetica) che affianca

diverse proteine grazie all’uso parziale e alternato delle

terapie più radicali in cui il gene malfunzionante viene eliminato o

informazioni contenute nelle varie porzioni del filamento unico di

sostituito (terapia genetica). Questo implica anche un’altra

RNA (in questo caso si tratta dell’RNA messaggero che permette la

conseguenza: l’introduzione di nuove sostanze nell’ambiente deve

sintesi delle proteine). In pratica, questo è possibile attraverso le

essere valutata anche dal punto di vista della possibile modifica del

varie combinazioni di porzioni di RNA selezionate per la

funzionamento del DNA; il riferimento è qui ai pesticidi, alle droghe e

traduzione (“splicing alternativo”).

ai farmaci, agli OGM. S

I diversi meccanismi che intervengono sulla attività dei geni, cioè

del DNA, costituiscono l’oggetto di studio dell’Epigenetica, una

Per eventuali approfondimenti:

branca della genetica che attraversa una fase di rapido sviluppo. Il

Progetto ENCODE :

termine Epigenetica, indica quelle variazioni ereditabili della

- genome.ucsc.edu/ENCODE/

espressione genica ottenuta senza la modifica della catena del DNA.

Epigenetica :

I geni sono sequenze di basi lungo una catena di DNA, lunga circa

- “L’epigenetica?”; pagina italiana di epigenome.eu/it/1,1,0

due metri, che appare avvolta attorno a delle proteine (gli Istoni).

- F. Bottaccioli “Epigenetica e PsicoNeuroEndocrinoImmunologia”

Ogni cellula presenta il proprio DNA compattato in modo diverso

(Ed. edra).

permettendo l’attivazione di alcuni geni e silenziandone altri. In un

OGM :

singolo individuo è presente lo stesso DNA all’interno delle cellule

- “OGM in generale” nel sito salute.gov.it

che lo costituiscono, ma mentre una cellula del fegato renderà

- Salute24.ilsole24ore.com/tags/1424-ogm

disponibili i geni utili a tale organo, vengono mantenuti silenziati i

- minerva.unito.it ).

geni necessari ad altri organi come il cuore, la pelle e così via).

- //prevenzione.ulss20.verona.it/ogm_rischi.html

Motivo per cui una dieta ricca di un aminoacido come la metionina

- PubMed.gov (database NCBI)

può aumentare la metilazione del DNA con possibili conseguenze

- who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/

sul decorso di alcune malattie psichiatriche. Viceversa

- greenreport.it/news/agricoltura/differenze-alimenti-ogm-e-

l’introduzione di sostanze che favoriscano l’acetilazione degli istoni

non/#prettyPhoto

possono migliorarne i sintomi. Diverse molecole presenti in

- greenreport.it/news/agricoltura/agricoltura-le-biotecnologie-in-

alimenti presentano delle capacità di modulazione di questi

aiuto-dei-

meccanismi. Le modifiche epigenetiche si possono “ereditare” da

piccoli-produttori/

una generazione all’altra, anche se non è stata modificata la

- Ec.europa.eu/trade/plicy/in-focus/ttip/questions-and-

struttura del DNA (attraverso cioè la perdita o l’alterazione di

answers/index_it.htm

porzioni del DNA). Le ricerche epigenetiche hanno portato la

biologia oltre il “Dogma centrale”, secondo cui l’informazione del

DNA procedeva in un solo senso (dal DNA alle proteine). Un punto

appare sempre più evidente: l’informazione del DNA può essere

modulata da un sistema che risente delle vicende personali a forte

impronta emotiva, delle abitudini come la dieta o la pratica di

attività sportiva, dell’uso di droghe o dell’esercizio mentale. Il DNA

contiene delle potenziali informazioni ma da solo conta poco

nell’economia della cellula; l’influenza dell’ambiente, attraverso

innumerevoli meccanismi cellulari ancora solo parzialmente

![mutazioni genetiche [al DNA] effetti evolutivi [fetali] effetti tardivi](http://s1.studylibit.com/store/data/004205334_1-d8ada56ee9f5184276979f04a9a248a9-300x300.png)