(da Tyler Burge, Filosofia del linguaggio e della mente: 1950-1990, Deferrari,

Genova 2005, a cura di A. Paternoster; ed. orig. 1992. Ho apportato alcune lievi

modifiche).

Il positivismo logico mirava a rendere scientifica la filosofia, così da metter fine alla sequela

di sistemi filosofici che non sembravano promettere alcunché di analogo al progresso scientifico.

Per perseguire questo scopo la corrente positivista proponeva una spiegazione del perché la filosofia

non riusciva ad essere scientifica e di quali fossero i suoi limiti e il suo ambito appropriato. Questa

spiegazione si basava su una teoria del significato e su una teoria della conoscenza.

La teoria del significato, che è stata la proposta più originale del movimento, consisteva di

due principi fondamentali. Il primo era che il significato di un enunciato è dato dal metodo per

verificarlo o confermarlo (principio verificazionista, o di verificazione). Il secondo era che gli

asserti della matematica e della logica, unitamente a quelli che esplicitano relazioni di significato,

sono analitici nel senso specifico di essere veri puramente in virtù del loro significato e di non

essere portatori di alcuna informazione sul mondo: essi sono veri in senso vacuo o degenere.

L‟affermazione tipica era che la verità analitica è verità in virtù di convenzioni o di altre pratiche i

cui esiti sfuggono a una giustificazione razionale.

Si pensava che il principio verificazionista spiegasse perché la filosofia, e in particolare la

metafisica, aveva fallito. L‟idea era che gli asserti filosofici sono privi di senso perché ad essi non è

associato alcun metodo di verificazione. Se vuole essere sensata e produrre conoscenza, la filosofia

deve imitare la scienza, associando alle sue affermazioni metodi per accertarne la verità.

I positivisti logici guardavano ad ambedue i principi sul significato come alla sottoscrizione di

una teoria empirista della conoscenza, in base alla quale ogni conoscenza non vacua è giustificabile

solo sulla base dell‟esperienza data dai sensi. La scienza, si pensava, ha successo solo in quanto

confronta e giustifica le sue affermazioni con l‟esperienza sensoriale. La logica e la matematica, che

tradizionalmente sono fonti di difficoltà per l‟empirismo, erano giudicate utili ma vacue in quanto

analitiche. Di conseguenza, si riteneva che tutti gli asserti sul mondo non vacui e dotati di

significato conoscitivo fossero giustificati soltanto da metodi di verificazione riconducibili in ultima

analisi all‟esperienza dei sensi.

Questo empirismo non è molto diverso da quello di Hume, e il tentativo di spiegare i limiti

della filosofia facendo riferimento al metodo scientifico è una rielaborazione di un progetto più o

meno simile di Kant. A distinguere più nettamente il movimento neoempirista dai suoi predecessori

filosofici erano la sua radicale teoria del significato, rappresentata dal principio verificazionista, e

l‟approccio collettivo e appassionato alla discussione filosofica praticato dai suoi sostenitori più

eminenti, uomini come Carnap, Schlick, Neurath, Reichenbach e Hempel. La teoria del significato

dava nuovo impulso all‟interesse per la filosofia, riscuotendo l‟attenzione del pubblico intellettuale

grazie alla sua radicale implicazione che molto di ciò che passava per essere un serio discorso

intellettuale (tanto dentro quanto fuori dalla filosofia) era in realtà “senza senso”. L‟autorità

intellettuale, la serietà e l‟ampiezza di vedute dei suoi leader guadagnarono al movimento molti

interlocutori di talento.

I problemi connessi al principio di verificazione hanno perseguitato il movimento

neopositivista fin dal primo momento o quasi. C‟era una difficoltà relativa all‟autoapplicazione: è

difficile trovare un metodo di verificazione che possa essere associato al principio medesimo, e in

assenza di un metodo siffatto il principio risulta “privo di significato conoscitivo” in base a quanto

esso stesso prevede. Alcuni dei suoi sostenitori ritenevano che il principio fosse analitico, vero in

senso vacuo, ma quest‟affermazione era difficilmente credibile perché il principio appariva di gran

lunga più controverso di altri supposti asserti analitici. Inoltre ammettere che la propria filosofia è

priva di valore conoscitivo non le rende un gran servizio. Tra i positivisti, la posizione più

sofisticata sulla questione era quella di Carnap. Egli suggeriva, come proposta pratica da giudicarsi

in base ai suoi vantaggi teorici, di adottare una struttura linguistica [linguistic framework, letter.:

“cornice linguistica”] nella quale il principio risultasse analitico, considerandolo come una proposta

di chiarificazione del significato informale di „significato‟. Tuttavia, data la sua natura

(presumibilmente) pratica, questa posizione non persuadeva chi non era già convinto. Inoltre, essa

aveva dei problemi con le nozioni di struttura linguistica, di analiticità, e di distinzione fra teorico e

pratico, di alcune delle quali avremo modo di discutere.

Una difficoltà ulteriore risiedeva nello stabilire che cosa valesse come metodo di conferma

ammissibile. Le varie proposte sulla struttura della conferma si rivelarono essere riedizioni

travestite di visioni filosofiche tradizionali (come il fenomenismo) prive di reputazione scientifica.

Più in generale, la maggior parte delle formulazioni più precise facevano rientrare nell‟ambito del

sensato alcune parti della metafisica, oppure relegavano nell‟ambito dell‟insensato parti della

scienza. Questo problema condusse a molte riformulazioni del principio verificazionista, ma la

frustrazione ingenerata da questa difficoltà finì col portare Hempel, nel 1950, all‟agnosticismo

riguardo alla verità di qualsiasi principio verificazionista di potenza adeguata.

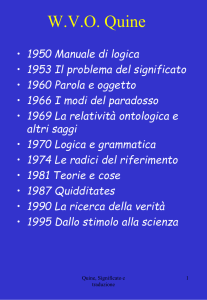

Gli attacchi frontali sferrati da Quine nei primi anni Cinquanta a entrambi i principi base del

positivismo logico segnarono la vera e propria fine del movimento. La sua critica del principio di

verificazione prendeva di mira la questione fondamentale. Quine sosteneva che nella scienza non è

possibile associare metodi di conferma agli enunciati singoli, come il principio richiedeva, e che gli

enunciati possono essere confermati o sconfessati soltanto in relazione ad altri enunciati, nel

contesto delle teorie. Questa affermazione di carattere generale si guadagnò il vago appellativo di

„olismo‟. In base a questo punto di vista, non si può associare univocamente un metodo di conferma

a un certo enunciato in qualità di suo significato. Inteso in questa accezione generale, l‟olismo

trovava riscontro in molti esempi tratti dalla pratica scientifica e, da allora, ha tenuto il campo nei

domini empirici.

Quine mise in discussione anche l‟idea che la nozione di analiticità avesse un‟applicazione.

Questo attacco assumeva i connotati più ampi di una campagna contro diverse nozioni legate allo

specifico concetto di analiticità sopra caratterizzato: poiché Quine stesso spesso non era in grado di

distinguere queste nozioni, l‟attacco alla nozione originale è stato messo in ombra nella controversia

sulla campagna di più ampio respiro.

Il punto più forte e importante di Quine era che la tesi secondo cui alcuni enunciati sono veri

in senso vacuo non apporta un vantaggio conoscitivo o esplicativo. Egli sosteneva che non abbiamo

alcuna base per affermare che gli enunciati in questione sono veri in senso vacuo,

indipendentemente da come il mondo è, piuttosto che veri in virtù di alcune caratteristiche della

realtà ovvie e universali (in termini tradizionali, “necessarie”). La tesi più potente di Quine non è

che la nozione di significato sia incoerente o richieda una spiegazione particolare, bensì che non c‟è

un buon argomento fondato sulla nozione di verità in senso vacuo e su quella di indipendenza

dall‟oggetto di discorso che sia in grado di avvalorare la distinzione tra i supposti casi di enunciati

analitici (comprese le verità logiche e le verità “per analisi di significato”) e gli altri tipi di verità.

Carnap difendeva l‟analiticità della logica sostenendo che si trattava di una proposta pratica a

sua volta analitica, da giudicarsi in base alla sua capacità di fornire un‟analisi dei significati. Questa

difesa rispecchiava quella del principio verificazionista dall‟obiezione dell‟autoapplicazione. Quine

pensava che la nozione carnapiana di proposta pratica non fosse distinguibile da quella di proposta

teorica, in quanto nella scienza le proposte teoriche sono valutate “pragmaticamente”, in base ai

benefici teorici che ne conseguono.

(…)

Molti positivisti simpatizzavano col programma logicista di Frege volto a definire i termini

matematici in termini logici e a derivare i teoremi della matematica dagli assiomi logici unitamente

alle definizioni, ma, a differenza di Frege, essi concepivano il programma come un sostegno alla

causa empirista di considerare la matematica vera in senso vacuo. C‟erano già molti problemi che

offuscavano questa prospettiva, ma Quine ne aggiunse uno ulteriore, facendo vedere che la vacuità

delle definizioni è tutt‟al più un tratto provvisorio. Egli osservò che quando le definizioni sono

incorporate in una teoria diventano soggette a critica e revisione teorica, e sono quindi lungi

dall‟essere vere in senso vacuo. Questo punto è stato successivamente avvalorato dalla

considerazione di molte definizioni teoriche nella scienza e nella matematica, definizioni che

altrimenti sarebbero false o inadeguate dal punto di vista teorico.

(…)

Nella disputa sull‟analiticità c‟era in gioco qualcosa di più generale dell‟empirismo. I

positivisti speravano di riuscire a far vedere che i “principi primi”, i limiti della discussione

razionale, erano veri in senso vacuo e immuni da questioni filosofiche di legittimità. Nell‟ambito

dei principi primi rientravano, oltre alla logica, altri principi relativi ai limiti della discussione

razionale, come il principio di verificazione o la tesi secondo cui alcune verità sono vere in senso

vacuo e senza legittimazione razionale. Se questi principi fossero a loro volta analitici, potrebbero

essere dispensati dalle tradizionali questioni metafisiche ed epistemologiche. Carnap difendeva un

principio di tolleranza che ammetteva l‟esistenza di “principi primi” diversi, che potevano essere

rispettivamente “adottati” per ragioni pragmatiche. Ma per questa concezione, così come per quelle

di altri positivisti meno liberali, era fondamentale che la scelta dell‟una piuttosto che dell‟altra

struttura di principi non dipendesse da valutazioni razionali (“teoriche”). Si supponeva che un

eventuale cambiamento di struttura di principi fosse “sollecitato” o “scelto”, o in alternativa che

fosse motivato “da ragioni meramente pratiche”.

L‟attacco di Quine all‟analiticità mise in discussione questa distinzione. In effetti, a quella che

è a mio parere la sua critica fondamentale dell‟analiticità non è mai stata data una risposta

soddisfacente: non è stato trovato un fondamento chiaro e ragionevole per la distinzione tra verità

dipendenti esclusivamente dal significato e verità dipendenti, oltre che dal significato, da

caratteristiche (forse necessarie) dell‟oggetto di discorso. Analogamente, né Carnap né nessun altro

è riuscito a distinguere tra motivi non razionali per adottare i “principi primi” e motivi che i

tradizionalisti (nonché Quine) avrebbero potuto considerare razionali ma ovvi (o anche razionali ma

discutibili). Quine pensava che i motivi fossero velatamente empirici. Un tradizionalista penserebbe

che i motivi sono razionali ma a priori e rilevanti per gli aspetti strutturali profondi del mondo.

Comunque sia, la nozione di analiticità in questione ha perduto il suo posto centrale nella

discussione filosofica. L‟attacco di Quine, in qualche misura contro la sua stessa inclinazione, ha

riaperto la strada alle questioni metafisiche ed epistemologiche riguardanti i “principi primi”, le

questioni tradizionalmente fondamentali della filosofia. I positivisti non sono riusciti a sottrarre

alcuna questione dall‟ambito dell‟indagine razionale, e men che mai quelle relative ai loro due

principi primi.

Quine ha criticato un‟altra nozione a cui si riferiva con „analiticità‟, senza fornire alcuna

indicazione che si trattasse di una nozione distinta dalla precedente. Un asserto è “analitico” in

questa seconda accezione (d‟ora in poi, “analitico-2”) se è derivabile dalla logica più le definizioni.

È chiaro che l‟analiticità-2 non è di per sé di nessuna utilità per l‟empirismo o per i tentativi di

mettere fine alla filosofia tradizionale, perché è del tutto neutrale sullo statuto metafisico ed

epistemologico della verità logica e delle definizioni. Molti filosofi mettevano insieme queste due

nozioni, in virtù dell‟assunzione, comune da Kant in poi, secondo cui la logica e le definizioni sono

vere in senso vacuo. Frege e Russell (per non menzionare Aristotele e Leibniz) avevano preceduto

Quine nel rifiutare questa assunzione.

Quine metteva insieme le due nozioni di analiticità per una ragione diversa: pensava che

fossero entrambe inutili. All‟analiticità-2 imputava di non possedere un chiaro valore esplicativo e

che tutti i tentativi di chiarire la nozione pertinente di definizione facevano uso di nozioni altrettanto

inutili. La nozione chiave per spiegare le definizioni era la sinonimia o identità di significato.

Sviluppando alcune osservazioni sopra citate sulle definizioni, Quine sosteneva che non c‟è una

distinzione esplicativamente utile tra i postulati teorici ordinari e gli asserti che danno il significato

dei termini, o tra le attribuzioni di un cambiamento di significato e le attribuzioni di un

cambiamento di credenza. Così Quine proponeva uno scetticismo generalizzato riguardo all‟u so

della nozione stessa di significato.