FEDE, ATEISMO E MORALITA’

Postulare l’esistenza di una dimensione oltremondana con premi e castighi è

conditio sine qua non dell’agire morale dell’uomo?

di Cristiana Bullita

L’immortalità dell’anima umana è dubbia e indimostrabile, sentenzia Pietro Pomponazzi nel De

immortalitate animae (1516). Con ciò, il filosofo rinascimentale contraddice Tommaso, che aveva affermato

che l’immortalità dell’anima, incorporea e incorruttibile, è dimostrabile e costituisce uno dei preamboli della

fede.

Però, precisa Pomponazzi, il fatto che la ragione ci suggerisca la mortalità dell’anima umana (ma rimane il

dogma della sua immortalità, sul piano religioso) non mina per nulla la moralità delle nostre azioni. La virtù,

infatti, è “premio a se stessa”, perché conferisce la felicità già su questo pianeta e non richiede premi

ulteriori in sede oltremondana. Al contrario, direbbe Kant, se si agisse praticando il bene ma con in vista un

premio finale, le nostre azioni non sarebbero conformi alla morale, ma risulterebbero compromesse da un

evidente condizionamento “ipotetico” al fine.

Allo stesso modo, chi vive nel vizio è sciagurato e infelice già in questo mondo; non è necessario

immaginare che un castigo supplementare e trascendente giunga a punire il peccatore. Né, d’altra parte,

kantianamente, può la paura della pena divina trattenere dal compiere una determinata azione senza che alla

rinuncia venga sottratta coloritura morale:

«La speranza del premio e il terrore della pena comportano un certo atteggiamento servile che è contrario

alla virtù».

P. Pomponazzi, De immortalitate animae

Nel XVII sec., l’olandese Ugo Grozio, identificando ciò che è naturale con ciò che è razionale, afferma che

le azioni suggerite dalla ragione sono di per se stesse buone e morali, e lo sarebbero anche se Dio non

esistesse. Un altro pensatore dello stesso periodo, Baruch de Spinoza, rilancia e amplifica il rapporto già

presente in Pomponazzi e Grozio tra l’ordine razionale e naturale delle cose e la moralità. Per lui, l’agire

umano è fortemente vincolato alle leggi deterministiche dell’universo; affetti, azioni e passioni dipendono da

regole naturali e perciò vanno compresi e non condannati. Tale concezione priva di qualsiasi significato il

timore dell’inferno e la speranza del paradiso, che appaiono come strumenti di sottomissione e di

obbedienza, superstizioni che svuotano di moralità l’agire umano.

“Se gli uomini potessero dirigere tutte le loro cose con sagge e ferme decisioni, oppure se la fortuna fosse

loro sempre favorevole, non sarebbero soggetti ad alcuna superstizione. Ma, poiché spesso si trovano in

difficoltà […]il loro animo è quanto mai incline a credere qualsiasi cosa, […] esita agitato dalla speranza e

dalla paura, mentre nei momenti di fiducia è pieno di vanità e presunzione”.

B. Spinoza, prefazione del Trattato teologico-politico

La certezza o la fiducia in una dimensione trascendente non sembrano necessarie nemmeno a garantire

un’etica collettiva e un ordine del vivere civile. In Pensieri diversi sulla cometa (1682), il filosofo Pierre

Bayle dichiara che una “repubblica degli atei” sarebbe eccellente modello di realizzazione di un’etica laica e

terrena. Gli atei, infatti, sono ben più rispettabili degli allarmisti superstiziosi che vedono in una cometa il

segno di un presagio divino e un invito alla penitenza.

“Quando nel mese di dicembre del 1680 apparve una cometa, ero professore di filosofia a Sedan, e dovetti

far fronte a tutte le questioni che molte persone, incuriosite e allarmate, continuamente mi ponevano.

Cercai, nei limiti delle mie possibilità, di rassicurare quelli che si preoccupavano di questo presagio

ritenuto cattivo; ma ben scarsi furono i risultati che riuscivo ad ottenere con i ragionamenti filosofici; mi si

rispondeva invariabilmente che Dio fa apparire questi grandi fenomeni per dar tempo ai peccatori di

prevenire con la penitenza i mali che pendono sul loro capo. Mi convinsi dunque dell’assoluta inutilità di

continuare a ragionare, a meno che non avessi trovato un argomento capace di dimostrare che Dio, proprio

per la perfezione della sua natura, non poteva inviare comete a questo scopo.”

L’etica non dipende dalla fede religiosa:

“Se […] si vuole sapere come io immagini una società di atei, non avrò alcuna difficoltà a sostenere che

essa sarebbe, a mio parere, nei costumi come nelle azioni civili, del tutto simile a una società di pagani.

Sarebbero necessarie, è vero, leggi molto severe e scrupolosamente applicate per punire i criminali; ma

leggi simili non sono necessarie ovunque? […] Non si deve forse esclusivamente al rinnovato vigore dato

dal re alle leggi contro i malfattori, se per le vie di Parigi giorno e notte siamo protetti dai loro soprusi?

[…] È proprio il caso di affermare, senza cadere nella retorica, che nella maggior parte delle persone la

giustizia umana è la vera causa della virtù”.

P. Bayle, Pensieri diversi sulla cometa

Dove vengono riconosciuti e rispettati i diritti altrui, attribuendo a ciascuno ciò che gli spetta secondo

ragione e legge, dove cioè funziona bene la giustizia umana, lì si realizza la virtù sociale che garantisce

l’ordine. Dio conserva anche agli atei “quella ragione e quell’intelligenza, che permette a tutti gli uomini di

comprendere la verità dei primi principi di metafisica e di morale”.

Eppure anche i filosofi più critici nei confronti della religione, come Giordano Bruno e Baruch de Spinoza

(“il più grande ateo che sia mai esistito”), riconoscono l’utilità dell’insegnamento religioso per educare il

popolo; tuttavia, l’uomo può trovare in se stesso e nelle leggi del diritto una valida guida morale e un freno

all’immoralità personale e sociale, che non richiedono alcun appello alla giustizia divina e ai suoi premi e

castighi.

“È possibile avere un’idea dell’onestà senza credere che ci sia un Dio”, sostiene ancora Bayle. Lo

dimostrano le vite virtuose di tanti individui antichi e moderni, privi di sentimenti religiosi.

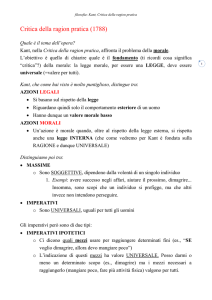

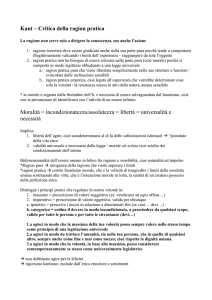

Nella Dialettica della ragion pura pratica, parte della Critica della ragion pratica (1788), Immanuel Kant

analizza l’antinomia etica di virtù e felicità. Virtù felice o felicità virtuosa, infatti, costituiscono degli

evidenti ossimori. Contrariamente a quanto aveva sostenuto Pomponazzi, il comportamento virtuoso non è

affatto premio a se stesso. Al contrario, pensa Kant, in questo mondo virtù e felicità restano irriducibilmente

separate. E allora l’unico modo per dare un senso alla nostra tensione etica, ai nostri tentativi di agire “come

si deve”, è quello di postulare un aldilà ove finalmente il binomio virtù-felicità si realizzi come equazione.

L’esistenza di Dio, l’immortalità dell’anima, la libertà dell’uomo sono postulati della ragion pura pratica,

infatti. Ciò significa che quello che conferisce senso al nostro libero agire morale è la supposizione che Dio,

in una dimensione non più spaziale e temporale, riconosca i nostri meriti e renda una felicità conseguente

alla nostra anima immortale. In quella stessa realtà oltremondana è possibile il perfetto adeguamento della

nostra volontà imperfetta alla legge morale e il conseguimento del “sommo bene”, inteso come sintesi di

virtù e felicità.

“Ma la conformità completa della volontà con la legge morale è la santità, una perfezione di cui non è

capace nessun essere razionale del mondo sensibile, in nessun momento della sua esistenza; [...] essa può

essere trovata soltanto in un progresso che va all'infinito verso quella conformità completa, [...] ma questo

progresso infinito è possibile solo supponendo una esistenza che continui all'infinito e una personalità dello

stesso essere razionale (la quale si chiama l'immortalità dell'anima). Dunque, il sommo bene, praticamente,

è possibile soltanto con la supposizione dell'immortalità dell'anima; quindi, questa, come legata

inseparabilmente con la legge morale, è un postulato della ragion pura pratica.”

Kant, Critica della ragion pratica

Un postulato è, tuttavia, una proposizione non dimostrabile. L’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima

sono credenze necessarie, in sede pratica, ma indimostrabili sul piano teoretico, e rappresentano soltanto una

ragionevole speranza. Kant sa che c’è un bene terreno che va conseguito con l’azione quotidiana, impegnata

e incessante, distinto dal sommo bene, che resta un desiderio. In lui, non è la religione che fonda la morale,

piuttosto è la morale che fonda la religione. L’uomo, cioè, segue la legge morale espressa dall’imperativo

categorico grazie al libero adeguamento della volontà a quella legge; il suo è un puro dovere-per-il-dovere,

senz’altro movente e senz’altro fine. A questa imprescindibile e aprioristica esigenza morale si aggiunge la

“ragionevole speranza” nell’immortalità dell’anima e nell’esistenza di Dio, che promette il giusto

riconoscimento dei propri meriti terreni.

“La morale, essendo fondata sul concetto dell'uomo come essere libero, il quale, appunto perché tale,

sottopone se stesso, mediante la propria ragione, a leggi incondizionate, non ha bisogno né dell'idea di un

altro essere superiore all'uomo per conoscere il proprio dovere, né di un altro movente oltre la legge stessa

per adempierla [...] non ha quindi bisogno (sia oggettivamente, per ciò che concerne il volere, sia

soggettivamente, per ciò che concerne il potere) del sostegno della religione, ma è autosufficiente grazie

alla ragion pratica pura.”

I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, pref. alla 1a ed.

L’imperativo categorico ordina il dovere in modo incondizionato e a prescindere da qualunque altro scopo.

La legge morale che riecheggia dentro di noi è indifferente a qualsiasi promessa di edenica felicità e a

qualsiasi minaccia di abissi sulfurei.