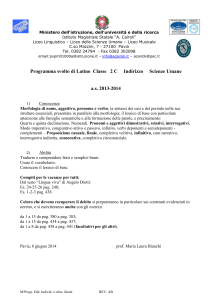

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Sociali

”Tito Lucrezio Caro”

35013 CITTADELLA (PD) - Via Alfieri, 58 tel. 049 5971313 - fax 049 5970692

Codice Fiscale 81004050282 - Codice Ministeriale PDIS01300X

e-mail [email protected] - www.liceolucreziocaro.it

ESAMI CONCLUSIVI

DEL CORSO DI STUDI SUPERIORI

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

5^ BSO

Approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 12 maggio 2010

Coordinatore di classe : Prof.ssa Marina Bernardi

Primo Premio 2006

Qualità per la

Scuola del Veneto

Label Europeo

Lingue 2007

Scuola polo per la

dimensione

Europea

dell’Istruzione

1

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE

pag. 3

2. PROFILO DELLA CLASSE

pag. 3

2.1 ELENCO MATERIE E DOCENTI

pag. 3

2.2 ELENCO ALUNNI

pag. 3

2.3 REPPRESENTANTI DI CLASSE

pag. 4

2.4 STORIA DELLA CLASSE

pag. 4

2.5 COMMENTO RIASSUNTIVO

pag. 5

3. SITUAZIONE IN INGRESSO

pag. 5

4. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

pag. 6

5. OBIETTIVI PROGRAMMI VALUTAZIONE

pag. 6

6.

pag. 8

INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE

7. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI

pag. 8

8.SIMULAZIONI TERZA PROVA D’ESAME

pag. 8

9.ELENCO ALLEGATI

pag. 9

ALLEGATO 1: TESTI DI SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

pag. 10

ALLEGATO 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA

TERZA PROVA

pag. 13

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA

pag. 17

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA

pag. 21

ALLEGATO 3: PROGRAMMI SVOLTI

pag. 22

ITALIANO

pag. 22

INGLESE

pag. 26

FRANCESE

pag. 30

STORIA

pag. 34

FILOSOFIA

pag. 36

DIRITTO ED ECONOMIA

pag. 39

SCIENZE SOCIALI

pag. 42

MATEMATICA

pag. 50

FISICA

pag. 52

SCIENZE INTEGRATE

pag. 56

LATINO

pag. 59

STORIA DELL’ARTE

pag. 62

EDUCAZIONE FISICA

pag. 65

RELIGIONE

pag. 71

2

INTRODUZIONE

1.1Specificità dell’indirizzo delle Scienze sociali

L’indirizzo di studio del Liceo delle Scienze sociali è centrato sulla conoscenza della

pluriculturalità, delle strutture e stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche,

delle dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e

collettivi.

L’obiettivo formativo di tale indirizzo mira all’acquisizione di competenze finalizzate alla lettura

della società contemporanea colta nella sua complessità e alla gestione del rapporto io-altri.

Strumento operativo fondamentale dell’indirizzo è lo stage curricolare, che si svolge in ambiti

lavorativi e realtà sociali del territorio e che è legato allo sviluppo di argomenti affrontati in classe.

Per quanto riguarda il piano degli studi, le materie opzionali nel corso del triennio sono: Latino,

Storia dell’arte, Musica, Scienze integrate. Sono inoltre previste ore di compresenza, che riguardano

in particolar modo Filosofia e Scienze sociali, Storia e Diritto ed economia.

1. PROFILO DELLA CLASSE

2.1 Elenco materie e docenti della classe 5ˆ

MATERIA

DOCENTE

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

STORIA

FILOSOFIA

DIRITTO ED ECONOMIA

PSICO-SC. EDUCAZIONE

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE INTEGRATE

STRORIA DELL’ARTE

FIOR FIORELLA

MARCON NICOLETTA

BERNARDI MARINA

SEMINARA LAURETTA

SEMINARA LAURETTA

MASTROMARINO ANTONIO

TOMBOLATO GRAZIELLA

FERRANTE DOMENICO

FERRANTE DOMENICO

MENDO DANIELA

DONADIO ALESSANDRO (supplente di Casarotto

Valentina)

LOVISETTO ALESSANDRA

TAFFARA ROBERTO

STECCANELLA ASSUNTA

LATINO

EDUCAZIONE FISICA

RELIGIONE

2.2 Elenco alunni

N°

Cognome e Nome

Data di

nascita

Residenza

1 BAGAROLO EVA

27.07.1991 FONTANIVA - PD

2 BAGOLAN NICHOLAS

14.10.1991 PIAZZOLA SUL BRENTA - PD

3 BIROLLO ALBERTO

24.12.1991 FONTANIVA - PD

4 BONALDO DANIELA

20.04.1991 CITTADELLA - PD

5 CARLESSO ANNA

04.02.1991 CARMIGNANO DI BRENTA-PD

6 CECCHIN PATRIZIA

17.08.1991 GALLIERA VENETA - PD

7 CERATO GIULIA

23.06.1991 CITTADELLA - PD

3

8 DOLZAN ERIKA

05.09.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI

9 FERRONATO ALESSANDRA

27.11.1991 GALLIERA VENETA - PD

10 GIOPP SILVIA

28.11.1991 CITTADELLA - PD

11 GRIGOLETTO SELENE

25.02.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI

12 GUARISE EMANUELA

10.03.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI

13 LASCARACHE DANUTA AIDA

12.12.1989 TOMBOLO - PD

14 MARCONATO IRENE

03.05.1991 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

15 MORETTI CHIARA

26.07.1991 SAN PIETRO IN GU - PD

16 PELLANDA FRANCESCA

04.09.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI

17 PICCOLI CRISTINA

13.02.1991 SAN PIETRO IN GU - PD

18 PILOTTO SARA

15.03.1991 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

19 PIRAN VERONICA

30.06.1991 LOREGGIA - PD

20 SUPPINI SARA

28.10.1991 GALLIERA VENETA - PD

21 TALIN FEDERICA

19.12.1991 FONTANIVA - PD

22 TONIATO MARTINA

04.04.1991 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

23 ZONTA NICOLE

22.10.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI

2.3 Rappresentanti di classe studenti: Carlesso Anna, Pilotto Sara

Rappresentanti di classe genitori: Signora Alessandra Ferronato

2.4

Storia della classe

CONTINUITÀ DIDATTICA

MATERIA

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

STORIA

FILOSOFIA

DIRITTO

ECONOMIA

PSICO-SC.

EDUCAZIONE

MATEMATICA

3ˆ

FIOR FIORELLA

4ˆ

FIOR FIORELLA

SETTIMO

SAMUELA

BERNARDI

MARINA

GALLATO

ROBERTA

GALLATO

ROBERTA

ED DI GIORGIO

PAOLO

GATTI SONIA

TUCCI CATERINA

5ˆ

FIOR FIORELLA

MARCON

NICOLETTA

BERNARDI

BERNARDI

MARINA

MARINA

SEMINARA

SEMINARA

LAURETTA

LAURETTA

SEMINARA

SEMINARA

LAURETTA

LAURETTA

MASTROMARINO

MASTROMARINO

ANTONIO

ANTONIO

GATTI SONIA

TOMBOLATO

GRAZIELLA

D’AMICO

MARIA FERRANTE

LAURA

DOMENICO

FERRANTE

-------DOMENICO

MENDO DANIELA

SBRISSA MATTEO

FISICA

---------SCIENZE CHIMICA MENDO DANIELA

4

GEOGRAFIA

SCIENZE

INTEGRATE

LATINO

STORIA

DELL’ARTE

EDUCAZIONE

FISICA

RELIGIONE

MENDO DANIELA

MENDO DANIELA

-------MENDO DANIELA

CHECCHINI

FLORISANA

CASAROTTO

VALENTINA

BUSÀ ELISABETTA

LOVISETTO

ALESSANDRA

CASAROTTO

VALENTINA

TAFFARA

ROBERTO

STECCANELLA

ASSUNTA

LOVISETTO

ALESSANDRA

CASAROTTO

DONADIO

TAFFARA

ROBERTO

STECCANELLA

ASSUNTA

STECCANELLA

ASSUNTA

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Alunni

Iscritti da Promossi Non

Sospensione Promossi

iscritti

altra

a giugno

promossi di giudizio

nella

scuola

a giugno

sessione

differita

Terza

Quarta

Quinta

2.5

24

23

23

1

/

/

13

17

--

/

/

--

11

6

--

10

6

--

Non

promossi

nella

sessione

differita

1

/

--

Commento riassuntivo

La discontinuità didattica nelle discipline di inglese e di matematica ha caratterizzato l’intero

quinquennio della classe, che ne ha indubbiamente risentito.

Per quanto riguarda i risultati di fine anno, la classe più critica è stata la terza, dove si è avuto un

numero cospicuo di sospensioni di giudizio e anche l’unica non ammissione alla classe successiva.

Per quanto riguarda la scelta delle materie opzionali, nel triennio si sono avuto i seguenti gruppi:

Latino 6 alunni, Scienze integrate 11 alunni, Storia dell’arte 6 alunni.

3.SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe 4^ (alunni promossi)

MATERIA

Italiano

Inglese

Francese

Storia

Filosofia

Diritto ed

economia

Psico-sc.educaz.

Matematica

Scienze chimica

geografia

Latino

Scienze integrate

Alunni promossi

con 6

6

11

12

4

10

6

Alunni promossi

con 7

11

7

5

10

5

11

Alunni promossi

con 8

4

4

6

8

7

3

Alunni promossi

con 9/10

2

1

/

1

1

3

1

13

13

7

6

5

11

4

3

4

/

2

/

5

2

5

3

1

1

/

5

Storia dell’arte

Ed. fisica

Religione

/

/

/

2

5

2

15

Buono : 12

/

2

3

Ottimo: 11

4.RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4.1 Situazione della classe, profitto e obiettivi

La classe è composta di 23 alunni, 21 femmine e 3 maschi. Ha sempre mantenuto un

comportamento sostanzialmente educato e corretto, partecipando attivamente alle lezioni e al

dialogo educativo.

Il profitto globale degli allievi è mediamente sufficiente / discreto nell’area umanistica e nelle

materie d’indirizzo. Una situazione di maggiore fragilità si evidenzia invece nell’area scientifica

della matematica e fisica, e nell’area linguistica dell’inglese, discipline caratterizzate dalla

discontinuità didattica nel corso dell’intero quinquennio.

Nella classe si possono riconoscere tre fasce di merito. La prima è costituita da un gruppo che per

capacità, impegno, assiduità nella frequenza e nello studio ha raggiunto un profitto decisamente

buono, possiede conoscenze precise, capacità di analizzare criticamente, di effettuare collegamenti e

di esprimersi in modo scorrevole e appropriato. La seconda, più ampia, presenta alunni che hanno

acquisito, grazie a uno studio abbastanza regolare e costante, conoscenze e competenze abbastanza

ampie per un profitto pienamente discreto, sia alunni che raggiungono un livello più che

sufficiente. La terza fascia raggruppa alcuni alunni che presentano qualche incertezza, fragilità o

lacuna, in certi casi nonostante l’impegno nello studio, in altri casi a causa di un impegno e una

frequenza discontinui.

Lo svolgimento dello stage curricolare (effettuato dal 9 al 13 novembre 2009, a cui ha fatto seguito

una mattinata dedicata alla restituzione) ha mostrato in modo più che soddisfacente la capacità da

parte degli alunni di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo e la

loro presa di coscienza delle responsabilità sociali (per un approfondimento sullo stage si rimanda

alla relazione del docente di Scienze sociali).

4.2 Casi particolari

All’inizio della classe 3ˆ (A.S. 2007-2008) è stata inserita nel gruppo classe una alunna proveniente

dalla Romania, arrivata in Italia nell’estate del 2007, in possesso di un Certificato di studi che

attesta la conclusione del Ciclo inferiore del Liceo nell’anno 2006, presso il Collegio Economico

(filiera tecnologica, profilo servizi, specializzazione turismo e alimentazione pubblica). La

scarsissima conoscenza della lingua italiana da parte dell’alunna ha reso necessaria la messa a

punto, nella classe 3ˆ e 4ˆ del triennio, di un Piano di lavoro individualizzato per le discipline di

Italiano, Storia e filosofia, Scienze sociali (solo in terza), Diritto ed economia, Francese e Inglese (si

veda il registro dei verbali del Consiglio di Classe: in allegato nei verbali del 4/10/2007 e del

3/11/2008), volto a una semplificazione dei contenuti e degli obiettivi.

Nel corso del secondo quadrimestre di quest’ultimo anno scolastico un’alunna è stata costretta, per

ragioni di salute, a una frequenza discontinua, che le ha comunque permesso di effettuare un

congruo numero di verifiche al fine della sua valutazione e che non ha compromesso il profitto.

5. OBIETTIVI, PROGRAMMI, VALUTAZIONE

DEGLI APPRENDIMENTI

5.1 Obiettivi trasversali

Il C.d.C. ha riconosciuto come prioritari nel corso dell’ultimo anno del triennio i seguenti obiettivi:

Educativi:

· Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti

· Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di

Stato

6

·

·

·

Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza

Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo

Consapevolezza delle proprie aspirazioni e attitudini al fine dell’inserimento nel mondo del

lavoro o per il proseguimento degli studi

· Puntualità nelle consegne.

Didattici:

· Affinare le capacità di autovalutazione e della riflessione critica autonoma

· Capacità di individuare e arricchire autonomamente i nuclei proposti anche nei percorsi

pluridisciplinari

· Fare propria una flessibilità mentale da tradurre sia nella capacità di affrontare problemi che

nella capacità di sapersi rapportare alla realtà in cui si opera

· Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso

compiuto usando una terminologia appropriata

5.2 Programmi

Ogni docente nel proporre, affrontare e sviluppare gli argomenti ha avuto come riferimento i

programmi e le linnee guida inerenti all’indirizzo specificati nel POF dell’Istituto. Si è cercato di

puntare su una didattica per progetti e su una didattica modulare, per consentire anche percorsi

multidisciplinari.

Si rinvia alle relazioni e ai programmi svolti dei singoli docenti posti in allegato.

STRUMENTI DIDATTICI

1. Lezione frontale

2. Lezione partecipata e dialogata

3. Discussione in classe

4. Lavori di gruppo

5. Progetti

6. Visite guidate

7. Film, teatro, conferenze

STRUMENTI TECNICI

1. Libri di testo

2. Materiale integrativo:

riviste, siti internet

3. Biblioteca

4. Laboratori

5. Sussidi multimediali

giornali,

5.3 Valutazione degli apprendimenti

Criteri adottati

Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al POF e per quelli specifici relativi ad ogni disciplina si

rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.

Numero di verifiche effettuate nell'anno scolastico e tipologie di prove

Interrogazioni /

Compiti scritti

Compiti scritti

Prova strutturata

Materia

Italiano

Inglese

Francese

Storia

Filosofia

Diritto ed ec.

Psicosc.educazione

Matematica

Fisica

Scienze

integrate

prove pratiche

(n. medio per

studente)

(tema, analisi del

testo, saggio breve

ecc)

(problemi, casi

esercizi)

3

4

3

4

4

4

4

5

4

3

5

4

1

2

1

2

o semistrutturata

3

4

/

3

/

2

1

1

/

2

1

4

7

Simulazione terza

prova

Latino

Storia

dell’arte

Ed. fisica

Religione

3

3

1

1

4

2

2

6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI E / O

INTEGRATIVE

5.1 Attività a cui ha partecipato tutta la classe:

· Viaggio d’istruzione: Berlino (dal 23 al 27 febbraio 2010)

· Visite guidate: Vittoriale di Gardone Riviera e MART di Rovereto: visita della mostra La

magia del teatro nella pittura dell’Ottocento (9 febbraio 2010)

· Progetti: Educazione alla salute: Centro trasfusionale (AVIS) (26 gennaio 2010).

Orientamento in uscita: Giornata dell’orientamento (20 aprile 2010); Scegli con noi il tuo

futuro, giornata di orientamento Università di PD ( 24 febbraio 2010). La fabbrica dei

lampi: Recitando la storia (6 maggio 2010).

· Iniziative culturali: Seminario a Venezia su Dante (30 ottobre 2009). Rappresentazione

teatrale: Toni e volumi. Poesia e musica intorno alla Libertà (21 aprile 2010).

6.2 Attività a cui ha partecipato parte della classe

· Nell’ambito del progetto di Orientamento in uscita incontri facoltativi con l’Università di

PD, TN, VE (IUAV e Cafoscari) (mese di febbraio)

· Certificazione linguistica DELF livello B1 di francese

6. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI

Argomento: La Multiculturalità

Materie interessate (per informazioni più dettagliate sui contenuti si rinvia ai programmi dei

singoli docenti in allegato):

· Italiano: lettura di articoli di giornale sulla tematica e discussione in classe

· Francese: la francofonia

· Scienze sociali: modelli e pratiche dell’educazione interculturale

· Religione: dalla multiculturalità all’interculturalità

7.

8.1

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME

La struttura della prova

Sono qui di seguito riportati i criteri generali per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova

scritta :

•

Numero di simulazioni per l'intero anno scolastico : 3

•

Periodi di effettuazione: metà dicembre, metà marzo, fine aprile

•

Durata della prova: 3 ore

•

Numero di materie: 4 materie

•

Tipologia dei quesiti: tipologia B (tre domande per materia)

•

Modalità: 8-10 righe per domanda

•

Strumenti utilizzabili: un dizionario d’italiano a disposizione della classe, dizionario bilingue

e monolingue delle lingue straniere, calcolatrice numerica.

8

8.2

Prove effettuate

Data di

Tipologia

Materie coinvolte

Ore assegnate

effettuazione

per la prova

14.12.2009

B

Filosofia-Inglese-Matematica-Diritto ed

3

economia

30.3.2010

B

Storia-Fisica-Inglese-Educazione fisica

3

28.4.2010

B

Inglese-Ed. fisica-Storia-Matematica

3

8.3 Valutazione delle prove

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate.

8.4

Risultati delle simulazioni

(Medie in quindicesimi)

<10

13

Prima

simulazione

9

Seconda

simulazione

8

Terza

simulazione

10-11

6

12-13

2

14-15

/

7

5

1

7

7

/

Prima simulazione:

Media in quindicesimi

Filosofia

8.8

Inglese

10.7

Matematica

7.8

Diritto ed ec.

9.4

Seconda simulazione:

Media in quindicesimi

Storia

10.7

Fisica

7.95

Inglese

9.6

Ed. fisica

12.72

Terza simulazione

Media in quindicesimi

Inglese

10.18

Ed. fisica

10.86

Storia

10.64

Matematica

8.81

Alunni assenti: prima simulazione1assente; seconda simulazione 1assente; terza simulazione1 assente.

8. ELENCO ALLEGATI

1

2

3

Testo delle simulazioni di terza prova d'esame somministrate

Griglie di valutazione

Relazioni e programmi svolti delle varie discipline

9

ALLEGATO 1:TESTI TERZE PROVE

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:

Si allega il testo delle simulazioni effettuate.

Data di

Materia

effettuazione

14.12.2009

Filosofia

Inglese

Matematica

Quesito

1. “I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza

concetti sono cieche. E’ quindi necessario tanto rendersi i

concetti sensibili (cioè aggiungervi l’oggetto dell’intuizione),

quanto rendersi intelligibili le intuizioni (cioè ridurle sotto

concetti). ... La conoscenza non può scaturire se non dalla

loro unione.” (I. Kant, Critica della Ragion Pura, 77).

Commentando in modo perspicuo il passo citato, spiega

perché secondo Kant non è possibile la metafisica come

scienza. (8 righe)

2. Qual è la differenza tra etica eudaimonistica ed etica

deontologica? (8 righe)

3. Che cosa è il bello per Kant? (8-10 righe)

1. Write a paragraph about the changes brought about by the

Industrial Revolution in England.

2. Write a paragraph about the meaning of the word

“Romantic”.

3. Write a paragraph about the poem “The Lamb” by W.Blake;

mention: subject of the poem, kind of language, symbols and

their meanings.

1- x2

1. Traccia il probabile grafico della funzione

y=

x2

utilizzando gli strumenti che conosci (intersezioni, studio del

segno, asintoti, simmetrie,…).

x 2 - 6x + 9

2. Determina gli asintoti della funzione y =

.

3x - 9

3. Data la funzione f ( x) =

x2 + x - 2 - x

calcola:

4 - 2x

lim f ( x) ;

b) lim f ( x) .

a)

x® 2

x ®¥

Diritto ed

economia

1. Spiega perché in condizioni di libero mercato, per qualsiasi

bene, il punto in cui la domanda è uguale all’offerta è un

punto di equilibrio stabile.

2. Spiega qual è lo scopo della politica monetaria secondo

Keynes, ed in che modo si attua.

3. Hobson, nella sua analisi dell’imperialismo, mette in

relazione “l’eccesso di risparmio” con il “sottoconsumo” e

con la”distribuzione del reddito”. Spiega in quale maniera

l’Autore lega questi tre concetti per interpretare la politica

imperialistica Inglese di fine ‘900.

10

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:

Data di

effettuazione

12.3.2010

Materia

Ed. Fisica

Storia

Quesito

1. In relazione agli aspetti biologici dell’esercizio fisico, definisci

brevemente i concetti di “Energia di lavoro” e di “Energia di

ripristino”.

2. Quali sono i tre meccanismi di liberazione dell’energia e quali

gli enzimi principali implicati in ogni meccanismo?

3. Cosa si intende per “Modello di Prestazione” e perché è utile

conoscerlo?

1. Qual è l’atteggiamento degli U.S.A. nei confronti della

Grande Guerra? (8-10 righe)

2. Quali errori si compiono nella stipulazione dei trattati di pace

alla fine della Prima Guerra Mondiale? (8-10 righe)

3. Perché il 1924 è un anno decisivo nella storia del Regno

d’Italia? (8-10 righe)

Problema 1

Nei primi 3 s di moto, la velocità di un modellino radiocomandato cambia

come illustrato nel grafico.

Calcola:

n l'accelerazione media nei primi 3 s.

n lo spazio percorso nei primi 2 s.

n la velocità media nei primi 2 s.

Fisica

Problema 2

Una monoposto di Formula 1 si muove inizialmente a 100

km/h. Accelerando in modo costante per 7,1 s, raggiunge i 200

km/h.

n Qual è stata la sua accelerazione?

n Quanti metri ha percorso durante la fase di accelerazione?

Problema 3

Inglese

Un sasso viene lanciato da un ponte con una velocità di 15

m/s diretta verso l’alto. Il sasso cade nel fiume dopo 5 s. Poni

l’accelerazione di gravità g = 10 m/s2.

n Calcola quanto è alto il ponte rispetto al fiume.

1.Write a paragraph about the poem “The Tyger”; also mention

the subject of the poem, the use of images and symbols and their

meanings

2. Describe, in your own words, the so-called “Victorian

compromise”

3. Write a paragraph on the character of Dorian Gray.

11

TERZA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

Data di

effettuazione

28.4.2010

Materia

Inglese

Ed. fisica

Storia

Matematica

Quesito

1. Referring to Joyce’s novel “Dubliners”, focus on the short

story “Eveline” and write a paragraph about it.

Mention:

- where is the story set

- Eveline’s life so far

- her relationship with Frank

- Eveline’s conflict

- what happens when she’s on the quayside

- how the story ends

2. Referring to Wilde’s novel “The picture of Dorian Gray”,

concentrate on the character of Dorian Gray and write a

paragraph about it, also mentioning his philosophy of life

3. Write a paragraph about “Hard Times”.

Mention :

- where is the story set

- who are the protagonists

- what difference/s it highlights ( and what it denounces)

-Dickens’s primary aim in this novel

1. In relazione ai meccanismi di liberazione dell’energia, cosa

stimola l’allenamento e come utilizzo questa informazione nella

programmazione dell’allenamento?

2. Nell’esecuzione di una gara di corsa sui 400 m quali

meccanismi di liberazione dell’energia vengono utilizzati e

quali principali enzimi intervengono nel processo?

3. Puoi definire i concetti di “ripetizione”, “serie” e “recupero”?

1. Quali sono le cause profonde della Prima Guerra Mondiale?

(8-10 righe)

2. Quali tratti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori

Tedeschi lo resero popolare nella Germania degli anni ‘30?

(8-10 righe).

3. Che cosa sono i piani quinquennali, da chi, quando, perché

vennero pensati e quali furono le condizioni della loro

attuazione? (8-10 righe)

1. Studia e rappresenta graficamente la seguente funzione

x2 -1

f ( x) = 2

x -4

2. Utilizzando i rapporti incrementali, calcola la derivata delle

seguenti funzioni nei punti indicati:

1

a.

y = x 3 in c = 2 ;

b) y = 3 x in c =

3

3. Utilizzando le formule, calcola le derivate delle seguenti

funzioni:

x3 -1

1 - 2x 2

a. a) y = x 5 - 2 + 3 x ;

b) y =

x

1- x2

12

ALLEGATO 2:

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

1.GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA

1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA E FILOSOFIA

Criteri di misurazione (descrittori)

10-9: conoscenze approfondite ed organiche; argomentazione rigorosa, fluida e con lessico

appropriato e ampio.

8: conoscenze complete ed articolate; argomentazione efficace con lessico ampio.

7: conoscenze presenti e sicure; argomentazione corretta, ordinata e con lessico appropriato.

6: conoscenze essenziali; argomentazione essenziale nel lessico, accettabile nella forma.

5: conoscenze scarse ed incomplete; argomentazione con forma impropria e lessico impreciso.

4: conoscenze frammentarie ed apparentemente casuali esposte in modo altrettanto casuale.

3: conoscenze nulle; argomentazione assente.

2-1: compito in bianco, a domanda tace.

Per la valutazione delle terze prove sono stati usati i criteri di cui sopra con la seguente

corrispondenza in quindicesimi.

DECIMI

1

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

QUINDICESIMI 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.5- 76/7 7.5

11

12

8

8.5

13

14

910

15

1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DIRITTO – ECONOMIA

INDICATORI

DESCRITTORI

1

2

3

Pertinenza,

4

5

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

completezza e

Conoscenze Conoscenze

non

lacunose o

essenziali e

correttezza delle

esaurienti approfondite e

pertinenti o frammentarie e sostanzialmente

conoscenze:

e corrette.

corrette.

e scorrette.

imprecise.

corrette.

1,5

1

Individua i

2,5

0,5

Capacità di

Disorganica o concetti chiave,

2

Completa,

Non individua

elaborazione e di

coglie solo

dandone una

Articolata e

organica e

alcun concetto

sintesi:

alcuni concetti

esposizione

coerente.

puntuale.

chiave.

chiave.

molto

schematica.

2

2,5

Competenze

1

1,5

Esposizione Esposizione

espositive e

0,5

Linguaggio

Linguaggio

chiara e

fluida e

padronanza del Linguaggio

impreciso e

corretto con

corretta,

precisa, con

lessico specifico. scorretto. lessico carente.

lessico

svolta con

padronanza

.

essenziale.

lessico

del lessico

specifico.

specifico.

IL VOTO COMPLESSIVO E’ ESPRESSO IN DECIMI.

Se la trattazione non è svolta il voto è l.

13

Tabella di corrispondenza decimi quindicesimi:

DECIMI

1

2

2,5

3

3,5

QUINDICESIM

I

1

2

3

4

5

4 4,5

5

5,5

6

6,47,2

7,37,9

8-8,8

8,99,6

10

6

8

9

10

11

12

13

14

15

7

1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER MATEMATICA E FISICA

INDICATORI

Conoscenza

dell’argomento

Capacità logico

argomentative

Possesso del

linguaggio tecnico

DESCRITTORI

Padronanza di principi,

formule e regole

Applicazione in

situazioni note o nuove

Formalizzazione e/o

decodificazione del

linguaggio matematico

Totale

LIVELLI

PUNTI

Inesistente

1

Scadente

2

Limitata

3

Adeguata

4

Completa

5

Inesistente

1

Inadeguata

2

Accettabile

3

Buona

4

Ottima

5

Inesistente

1

Impropria

2

Adeguata

3

Corretta

4

Eccellente

5

PUNTI DATI

/15

14

1.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER INGLESE

descrittori

voto

Non è stata fornita alcuna risposta

La risposta è un frammento praticamente incomprensibile

Risposta quasi del tutto incomprensibile o non pertinente

Risposta confusa, scarsamente pertinente e fortemente difettosa nel linguaggio

Risposta parzialmente accettabile, ma confusa nei contenuti e linguisticamente difettosa

Risposta comprensibile e sostanzialmente pertinente, sebbene incompleta o con qualche

grave errore grammaticale

Risposta soddisfacente per quanto riguarda l’essenza del contenuto e comprensibile

anche se non totalmente corretta nel linguaggio

Risposta pertinente nei vari aspetti del contenuto e sostanzialmente corretta nel

linguaggio

RIsposta caratterizzata da pertinenza e completezza contenutistica e da una buona

qualità di espressione linguistica

Risposta eccellente nel linguaggio e nel contenuto o, pur se contenente qualche

imprecisione linguistica, notevole per originalità di contenuto e/o efficacia testuale

1

2

3

4

5

Tabella di trasposizione dei decimi in quindicesimi:

punteggio totale Voto in quindicesimi

10

1

11-15

2

16-20

3

21-25

4

26-30

5

31-35

6

36-42

7

43-49

8

50-56

9

57-62

10

63-68

11

69-74

12

75-80

13

81-90

14

91-100

15

15

6

7

8

9

10

15 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE FISICA

VOTO

DESCRITTORE

2

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio

3

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o

incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e

confusione nella comunicazione scritta e orale.

4

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di

esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli

argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.

5

Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti

fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia

nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.

6

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche

inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.

Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali

7

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta.

Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione

corretta degli argomenti richiesti.

8

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e

personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati.

Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.

9

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e

personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di

organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.

10

Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.

16

2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –

Comprensione complessiva del

testo

ITALIANO TRIENNIO

Pertinenza rispetto alla

richiesta (analisi)

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”

CITTADELLA (PD)

TIPOLOGIA “A” - ANALISI TESTUALE

Correttezza linguistica e

coerenza testuale

Contestualizzazione

Approfondimento

Giudizio

Voto in

decimi

Voto in

quindicesimi

1-3

1-5

Confusa, priva di senso compiuto

Mancata comprensione della

richiesta

Gravi e numerosi errori, gravi

errori lessicali e mancanza di

progressione

Mancante

Negativi

Contraddittoria

Corrispondenza sporadica,

fraintendimenti, omissioni

Presenza di errori, punteggiatura

e lessico incerti, progressione

confusa

Collegamenti intra-intertestuali stentati e non

giustificati

Gravemente

insufficiente

4

6-8

Parziale o molto approssimativa,

non ricostruisce il senso essenziale

Corrispondenza limitata e

disorganica

Errori sporadici, linguaggio

generico, progressione poco

chiara

Collegamenti sporadici e

superficiali

Insufficiente

5

9

Limitata al senso centrale

Corrispondenza limitata, ma

coerente

Progressione chiara, anche se

semplice, errori occasionali

Esposizione schematica, ma

corretta nei collegamenti

Sufficiente

6

10

Essenziale, ma con elementi di

specificazione correlati

Adesione precisa, omissioni e

fraintendimenti poco rilevanti

Progressione chiara, sintassi

corretta

Esposizione schematica con

un ampliamento significativo

Discreto

6,5-7

11

Inferenze denotano autonomia nel

metodo d’analisi

Adesione precisa

Morfosintassi sicura

Esposizione autonoma

Più che

7-7,5

12

Frequenti inferenze denotano

autonomia nel metodo d’analisi

Adesione precisa e, in parte,

approfondita

Morfosintassi sicura, articolazione

e lessico precisi

Esposizione autonoma,

elaborata criticamente

Buono

8

13

Ampia, precisa, svela il senso

profondo con inferenze interessanti

Adesione precisa e

approfondita di tutte le

richieste

Discorso articolato e strutturato,

lessico specifico e stile personale

Contestualizzazione ampia

che giustifica le

interpretazioni personali

ottimo

9/10

14-15

discreto

17

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –

Aderenza al problema

ITALIANO TRIENNIO

TIPOLOGIA “B” – SAGGIO BREVE

Comprensione dei

documenti dati, utilizzo dei

documenti integrativi

Correttezza linguistica e coerenza

alla forma testuale prescelta:

destinatario, contesto comunicativo,

registro linguistico, scopo

Mancata focalizzazione del

problema

Assente

Gravi e numerosi errori, scelte lessicali

incongruenti, mancata progressione

Corrispondenza sporadica /

tesi non chiara

Approssimativa con

fraintendimenti e omissioni

Corrispondenza limitata e

disorganica / tesi esplicitata in

modo confuso

Giudizio

Voto

in

decimi

Voto in

quindicesimi

Mancanza di elementi

significativi

Negativo

1-3

1-5

Errori, uso della forma contraddittorio,

progressione confusa

Idee superficiali,

collegamenti stentati

Gravemente

insufficiente

4

6-8

Parziale, manca la

ricostruzione del quadro

essenziale

Errori sporadici; lessico, destinatario e

scopo generici; progressione non chiara

Collegamenti sporadici, idee

non significative

Insufficiente

5

9

Corrispondenza limitata ma

coerente / tesi chiara

Approssimazioni e omissioni n

on toccano i temi essenziali

Tipologia e progressione chiare, errori

occasionali

Esposizione schematica di

almeno un elemento

significativo

Sufficiente

6

10

Adesione coerente alle

principali articolazioni / tesi e

argomentazioni chiaramente

esplicitate

Limitata all’essenziale, ma con

conoscenze e documenti

integrativi

Tipologia e progressione articolate,

sintassi corretta

Esposizione schematica con

qualche ampliamento

significativo

Discreto

6,5-7

11

Adesione sicura alla traccia e

alle sue articolazioni

Sicura, ben integrata con un

quadro di riferimento

Morfosintassi corretta, tipologia e

progressioni fluide

Esposizione problematica

con sviluppo di idee ed

elementi significativi

Più che

discreto

7-7,5

12

Adesione sicura e, in parte,

approfondita

Precisa, articolata, giustificata

dalle conoscenze personali

Morfosintassi sicura, tipologia adatta

all’articolazione

Scelta autonoma degli

elementi significativi,

problematizzazione

Buono

8

13

Adesione sicura e, in gran

parte, approfondita

Precisa, acuta, integrata in

un’organizzazione concettuale

Realizzazione efficace, padronanza di

lessico e sintassi

Ricerca di significati nello

sviluppo critico-problematico

Più che buono

9

14

Adesione precisa e

approfondita a tutte le

richieste della traccia

Accompagnata da sicuri quadri

di riferimento

Testo piacevole ed efficace, stile creativo

Integra problematicamente;

documentazione e

conoscenze personali

Ottimo

10

15

18

Rielaborazione

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”

CITTADELLA (PD)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –

Pertinenza alla traccia

ITALIANO TRIENNIO

Conoscenza dei contenuti

TIPOLOGIA “C” – TEMA STORICO

Correttezza linguistica e coerenza

testuale

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”

CITTADELLA (PD)

Rielaborazione

Giudizio

Voto in

decimi

Voto in

quindicesimi

Negativo

1-3

1-5

Mancata comprensione della

richiesta

Scarsa o assente

Gravi e numerosi errori morfologici,

lessicali e di progressione

Mancano i collegamenti

Corrispondenza sporadica alla

traccia

Approssimativa, confusa su

date, avvenimenti e concetti

chiave

Errori morfologici, lessico incerto,

progressione confusa

Collegamenti stentati e non

giustificati

Gravemente

insufficiente

4

6-8

Corrispondenza limitata e

disorganica

Parziale, confusa; quadro

cronologico e culturale

incompleto

Alcuni errori, lessico generico,

progressione non chiara

Collegamenti sporadici e

superficiali

Insufficiente

5

9

Corrispondenza limitata ma

coerente

Approssimazioni e omissioni

non toccano i temi essenziali

Tipologia e progressione chiare, errori

occasionali

Esposizione schematica di

almeno un elemento

significativo

Sufficiente

6

10

Adesione coerente alle

principali articolazioni

Limitata all’essenziale, con

alcuni elementi correlati

esattamente

Articolazione essenziale, sintassi

semplice ma corretta

Esposizione schematica con

qualche ampliamento

significativo

Discreto

6,5-7

11

Adesione sicura alla traccia e

alle sue articolazioni

Essenziale, avvenimenti inseriti

in un chiaro quadro di

riferimento

Morfosintassi corretta, lessico specifico,

articolazione fluida

Esposizione con spunti

argomentativi, inferenze e

collegamenti

Più che

discreto

7-7,5

12

Adesione sicura e, in alcune

articolazioni, approfondita

Con riferimenti precisi,

articolati e giustificati

Morfosintassi corretta, lessico specifico,

articolazione fluida

Esposizione autonoma,

elaborata criticamente

Buono

8

13

Adesione sicura e approfondita

alla maggioranza delle

articolazioni

Con date, nomi e teorie in

un’organizzazione che sa

valorizzarle

Articolazione fluida, sintassi e lessico

specifico precisi

Sviluppo critico

argomentativo della

contestualizzazione

Più che buono

9

14

Adesione precisa e

approfondita a tutte le

richieste della traccia

Ampia, personale,e precisa di

nozioni, fonti e interpretazioni

Discorso articolato e strutturato, lessico

specifico e stile personale

Contestualizzazione ampia

che giustifica le

interpretazioni personali

Ottimo

10

15

19

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –

Pertinenza alla traccia

ITALIANO TRIENNIO

Conoscenza dei contenuti

TIPOLOGIA “D” – TEMA DI ATTUALITÀ

Correttezza linguistica e coerenza

testuale

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”

CITTADELLA (PD)

Rielaborazione

Giudizio

Voto in

decimi

Voto in

quindicesimi

Negativo

1-3

1-5

Mancata comprensione della

richiesta

Scarsa o assente

Gravi e numerosi errori morfologici,

lessicali e di progressione

Mancano i collegamenti

Corrispondenza sporadica alla

traccia

Approssimativa, confusa su

concetti chiave

Errori morfologici, lessico incerto,

progressione confusa

Collegamenti stentati e non

giustificati

Gravemente

insufficiente

4

6-8

Corrispondenza limitata e

disorganica

Parziale, confusa; quadro

culturale incompleto

Alcuni errori, uso di un lessico generico,

progressione non chiara

Collegamenti sporadici e

superficiali

Insufficiente

5

9

Corrispondenza limitata, ma

coerente

Con lacune che non toccano i

temi essenziali

Progressione chiara, anche se semplice,

errori occasionali

Esposizione schematica ma

corretta nei collegamenti

Sufficiente

6

10

Adesione coerente con la

traccia e le sue articolazioni

Limitata all’essenziale,con

alcuni elementi correlati

esattamente

Articolazione essenziale, sintassi

semplice ma corretta

Esposizione schematica con

qualche ampliamento

significativo

Discreto

6,5-7

11

Adesione sicura alla traccia e

alle sue articolazioni

Essenziale, avvenimenti inseriti

in un chiaro quadro di

riferimento

Morfosintassi corretta, lessico specifico,

articolazione fluida

Esposizione con spunti

argomentativi, inferenze e

collegamenti

Più che

discreto

7-7,5

12

Adesione precisa e, in alcune

articolazioni, approfondita

Riferimenti precisi, articolati e

giustificati

Morfosintassi corretta, lessico specifico,

articolazione fluida

Esposizione autonoma,

elaborata criticamente

Buono

8

13

Adesione sicura e approfondita

alla maggioranza delle

articolazioni

Teorie in un’organizzazione

efficace

Articolazione fluida, sintassi e lessico

specifico precisi

Sviluppo critico

argomentativo della

contestualizzazione

Più che buono

9

14

Adesione precisa e

approfondita a tutte le

richieste della traccia

Ampia, personale e precisa di

nozioni, fonti e interpretazioni

Discorso articolato e strutturato, lessico

specifico e stile personale

Contestualizzazione ampia

che giustifica le

interpretazioni personali

Ottimo

10

15

20

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA

Materia

Punteggio

(in quindicesimi)

Conoscenza e pertinenza

degli argomenti

Conoscenza completa ,

approfondita e corretta

6

Conoscenza adeguata e

abbastanza approfondita

5

Conoscenza essenziale e corretta

Conoscenze superficiale e

generica

Conoscenze frammentarie e

lacunose

4

3

Conoscenze inadeguate e

incomplete

Sostanzialmente preciso,

appropriato e corretto

Linguaggio pressoché corretto

anche se talvolta generico e con

qualche imprecisione

Linguaggio inadeguato e con

errori

Sa effettuare analisi e sintesi

corrette e autonome

Sa effettuare analisi e sintesi,

anche se talvolta parziali e

imprecise

Non sa effettuare analisi e sintesi

corrette

Sviluppo organico

nell’argomentazione anche in

modo personale

Elaborazione coerente e

abbastanza organica, anche se

talvolta imprecisa

Elaborazione e organizzazione

incoerente

1

(max punti 6)

Uso del linguaggio specifico

(max punti 3)

Capacità di analisi e di sintesi

(max punti 3)

Competenze

(max punti 3)

DECIMI

1

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.56/7

11

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

77.5

12

88.5

13

9

10

QUINDICESI 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14 15

MI

N.B. : Produzione nulla: 1/15.

Per produzione non pertinente al quesito si valutano soltanto competenza linguistica e

linguaggio specifico.

21

ALLEGATO 3:

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE VARIE DISCIPLINE

PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE

DOCENTE: FIORELLA FIOR

anno scol. 2009-2010

Materia: ITALIANO

Classe: V B sociale

Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativi-cognitivi generali che sono stati

riportati nella programmazione comune del consiglio di classe e ai quali il presente programma

svolto fa riferimento.

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe, nella quale ho insegnato nel triennio, è composta di 23 studenti dei quali due sono maschi e il

restante numero (21) femmine; nel complesso tutti hanno cercato di impegnarsi, in base alle loro

possibilità, nel seguire in modo costante il percorso proposto per questa disciplina.

Dal punto di vista delle conoscenze, la situazione di partenza era discreta e si è mantenuto un livello di

discreta collaborazione e partecipazione alle attività disciplinari proposte durante l’anno.

La classe si è mostrata sufficientemente motivata nell’apprendimento della disciplina e ha cercato di

rispondere alle sollecitazioni che l’insegnante ha proposto durante lo svolgimento del programma.

Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nello svolgimento dei compiti scritti, soprattutto nella

trattazione approfondita dei contenuti proposti dalle tracce. Il livello di preparazione può essere distinto in

tre fasce: un gruppo di studenti preparato e interessato alle tematiche proposte, un secondo gruppo di

allievi con conoscenze e competenze che si attestano su un giudizio discreto e un terzo gruppo che ha

conseguito risultati appena sufficienti, sia nella produzione scritta che orale.

CONOSCENZE

a) conoscere le linee essenziali della letteratura italiana dalla fine del 1700 al 1900, relativamente ai

principali autori e generi affrontati;

b) conoscere le opere letterarie e i testi più significativi dei periodi letterari presi in esame nel corso

dell'anno;

c) conoscere caratteristiche tipologiche e strutture formali delle opere letterarie considerate;

d) conoscere le principali vicende biografiche degli autori trattati, le linee evolutive del pensiero e della

produzione;

e) conoscere il contesto storico e culturale degli autori trattati;

f) conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.

COMPETENZE

LETTERARIE

LINGUISTICHE

a) saper contestualizzare i testi letterari affrontati nel corso dell’anno;

b) saper riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche di un testo;

c) saper analizzare gli elementi metrici e stilistici, riconoscere le principali figure

retoriche, individuare le parole chiave, le tematiche;

d) acquisire il senso storico dell'evolversi della lingua e della cultura.

a) saper utilizzare progressivamente un linguaggio adeguato ad esprimere i

diversi contenuti appresi;

b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che siano

completi, coerenti e coesi;

c) saper rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti appresi

utilizzando un lessico appropriato.

CAPACITA'

22

a) saper esprimere i contenuti utilizzando un lessico appropriato e specifico;

b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che siano corretti e completi;

c) saper collocare il singolo autore o movimento in rapporto con quanto lo ha preceduto e individuare gli

aspetti che lo legano con gli sviluppi successivi;

d) saper analizzare, sintetizzare e confrontare i testi, gli autori e i movimenti trattati nel corso dell’anno;

e) saper rielaborare in modo critico e autonomo i testi, stabilendo collegamenti in senso interdisciplinare.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO (ripasso generale)

1

2

3

Le idee e la visione del mondo di UGO FOSCOLO: la vita e le

opere; (pag. 477 e seg.) vol.2

studio di brani tratti dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: il tema

politico e la figura dell’eroe, l’amore e le illusioni,

l’incontro con Parini; la lettera da Ventimiglia;

I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; Dei

Sepolcri,

le Grazie: il velo delle Grazie.

Il ROMANTICISMO in Europa e in Italia: caratteri fondamentali della

società e della cultura del periodo; (pag.546 e seg.) vol.2

lettura e analisi di Madame de Stael: sulla maniera e l’utilità delle

traduzioni; Giovanni Berchet: la lettera semiseria di Grisostomo al

suo figliolo.

ALESSANDRO MANZONI: vita e opere; (pag.747 e seg.) vol.2

dalle Lettere: storia e invenzione poetica- lettera a Chauvet; l’utile,

l’interessante, il vero- lettera a M.D’Azeglio;

dalle Odi: il 5 maggio; Marzo 1821

dagli Inni Sacri: la Pentecoste;

dalle Tragedie: Dagli atrij muscosi, dai fori cadenti (coro atto III),

Sparsa le trecce morbide (coro atto IV); la morte di Adelchi (atto V

scene VIII-X);

I Promessi Sposi

La visione poetica di GIACOMO LEOPARDI: vita e opere;

(pag.853 e seg.) vol.2

studio di passi tratti dallo Zibaldone: alle origini della prima grande

stagione poetica (143-144), la teoria del piacere (646-648)

dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del di’ di festa, Alla

luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario; A

se stesso ( confronto con la poesia di Foscolo, Autoritratto)

dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e uno gnomo, Dialogo

della natura e di un islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo

Genio familiare.

23

PERIODO

Settembre

1 ora

Settembre

Ottobre

9 ore

Ottobre

5 ore

Ottobre

Novembre

11 ore

Dicembre

10 ore

Gennaio

2 ore

4

POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO: (pag.71 e seg.)

vol.3A

C: Darwin, Da L’origine delle specie, (estratto dalla III parte intitolata

La lotta per l’esistenza, pag.20 e seg.);

Prefazione a I Malavoglia (pag.33 e seg.)

GIOVANNI VERGA: vita e opere; (pag.283 e seg.) vol.3A

da Vita dei campi: Rosso Malpelo,

dalle Novelle rusticane: la roba, libertà;

da I Malavoglia: : la famiglia Toscano, la morte di Luca, Tre addii;

da Mastro Don Gesualdo: Gesualdo tra i notabili, la morte di

Gesualdo.

TRA CLASSICISMO E SPERIMENTALISMO (pag.179 e seg.

Vol.3A

Cenni al movimento della Scapigliatura

GIOSUE’ CARDUCCI: vita e opere; ( pag.186 e seg.)

dalle Rime nuove: Traversando la Maremma toscana, Pianto antico,

San Martino;

dalle Odi Barbare: Nevicata, Nella Piazza di San Petronio;

da Rime e ritmi: Mezzogiorno alpino.

5

L’ETA’ DEL DECADENTISMO: contesto storico e linee generali

della cultura europea e italiana del periodo (pag.105 e seg.)

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere; (pag.417 e seg.)

dal Fanciullino: la poetica;

da Myricae: Rio Salto, Arano, Temporale, Lavandare, L’assiuolo,

Novembre, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo,

da I canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere; (pag.363 e seg.)

da Terra vergine: Dalfino (fotocopia)

da Il Piacere: Ritratto di andrea Sperelli;

dalle Laudi, sezione Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel

pineto;

Da Notturno: Il bisogno di scrivere.

6

ITALO SVEVO: vita e opere; (pag.465 e seg.)

da Una vita: L’inetto e il suo rivale;

da Senilità: Un’avventura facile e breve, Angiolina scacciata e

trasfigurata;

lettura del romanzo ”La coscienza di Zeno”.

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; (pag.531 e seg.)

lettura e analisi delle novelle tratte da Novelle per un anno: Ciàula

scopre la luna, La patente;

Il fu Mattia Pascal, lettura e analisi dei brani: Morte di Mattia Pascal e

nascita di Adriano Meis, Adriano Meis e la sua ombra, La

resurrezione di Mattia Pascal.

7

Gennaio

4 ore

Febbraio

8 ore

Marzo

5 ore

Marzo

3 ore

Aprile

5 ore

Aprile

5 ore

AprileMaggio

5 ore

Maggio

6 ore

IL PRIMO NOVECENTO: caratteristiche del periodo, ideologie, e

forme letterarie (cenni di carattere generale)

Da

concludere

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE (pag.89 e seg.) vol. 3B

cenni generali

L’ERMETISMO E LA NUOVA POESIA: concetti fondamentali del

nuovo modo di far poesia.

Maggio

2 ore

GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere; (pag.205 e seg.) vol.3B

analisi delle poesie: da L’Allegria, I Fiumi, Veglia, Soldati.

Maggio

4 ore

24

EUGENIO MONTALE: la sua visione poetica e le nuove tecniche

poetiche; (pag.243 e seg.) vol. 3B

da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato;

da Le Occasioni: non recidere forbice quel volto;

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio…..

8

Divina Commedia di Dante Alighieri

Lettura, parafrasi e commento dei canti I-III-VI-XI-XII-XV-XVIIXXXIII del Paradiso

maggio

4 ore

Giugno

ripasso

durante

l’anno per 16

ore

Sono state dedicate 15 ore allo svolgimento dei compiti di produzione scritta.

Totale: 120 ore

CRITERI METODOLOGICI

Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da un’introduzione generale sul contesto storicoculturale caratterizzante ogni movimento letterario, per arrivare poi ad una conoscenza più ravvicinata

delle tematiche e degli autori attraverso la lettura commentata di testi significativi.

Il contributo degli alunni è stato importante nella strutturazione della lezione in classe, soprattutto per

l’acquisizione della capacità di riflettere sulle tematiche proposte e l’avviamento ad uno studio sempre più

autonomo.

Gli studenti sono stati stimolati alla riflessione in classe, in modo da poter acquisire la capacità di

confrontarsi su tematiche letterarie e culturali, soprattutto per comprenderne la modernità e l’attualità. Si è

cercato di creare rapporti interdisciplinari con le materie che hanno maggiore collegamento con la

letteratura italiana, in modo che le allieve potessero acquisire una mentalità aperta e flessibile. Lo

svolgimento del programma ha tenuto conto delle difficoltà delle alunne nel padroneggiare appieno tutte le

competenze previste per questa disciplina e per questo motivo le spiegazioni sono state precise e

puntuali, rispettando anche dei tempi adeguati per l’assimilazione dei contenuti e delle conoscenze. Come

rinforzo del lavoro scritto sono stati proposti temi di svolgimento a casa. Per quanto concerne la tematica

interdisciplinare sulla MULTICULTURALITA’ sono stati letti e commentati articoli di giornale.

MATERIALI DIDATTICI

S.Silveravalle Giusti Casati Saetti, Vaghe stelle dell’orsa, Einaudi scuola, (voll. 2, 3A,3B)

Il testo della Divina Commedia in adozione alla letteratura con canti scelti

Fotocopie, giornali e riviste.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate due prove scritte, due verifiche scritte valide per l’orale e una interrogazione orale

per il 1° quadrimestre; tre prove scritte, due prove scritte valide per l’orale e e due interrogazioni orali nel

secondo quadrimestre.

Le verifiche proposte sono state a risposta sintetica e/o commento ai testi. Tali prove hanno permesso di

valutare le conoscenze acquisite e/o le abilità.

Per quanto riguarda i compiti scritti, gli studenti hanno avuto a disposizione tre e talvolta anche 4 ore; sono

state proposte le prove previste dai nuovi esami di stato con le varie tipologie richieste (testo

argomentativo, articolo di giornale, saggio breve, analisi del testo).

Le verifiche orali hanno permesso di sondare l'acquisizione dei contenuti e il grado di rielaborazione

critica; la capacità di espressione e di commento autonomo ai testi.

I criteri per lo scritto sono stati i seguenti: la correttezza formale e l’uso di un lessico adeguato al contesto;

l’ adeguatezza rispetto alla traccia assegnata, la coesione e l’ ordine di svolgimento; l’originalità

dell'impostazione e la capacità critica.

Per l'orale: la correttezza nell’uso lessicale, la completezza nell’esposizione dei contenuti, la fluidità

d’esposizione, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di far collegamenti.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si

rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F.

Cittadella,lì 11.05.2010

La docente

Fiorella Fior

25

RELAZIONE FINALE

PER IL DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA BSO

MAGGIO 2010

docente: Prof.ssa MARCON NICOLETTA

materia: INGLESE

classe: V BSO

1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe, composta da 23 alunni, di cui 21 femmine e 2 maschi, dal punto di vista scolastico poteva essere divisa in

due gruppi: un gruppo era composto da studenti con un livello di conoscenza dell’inglese più che sufficiente; l’altro

gruppo presentava difficoltà sia nella produzione che nella comprensione;alcuni studenti del secondo gruppo

presentavano forti lacune nella conoscenza e quindi nell’uso delle strutture linguistiche di base ed avevano notevoli

difficoltà sia nella comprensione che nella produzione della lingua scritta e orale.

L’interesse della classe per la disciplina era inizialmente sufficiente; si è cercato di stimolare e controllare

continuamente gli studenti con maggiori difficoltà per aiutarli a raggiungere un apprendimento e delle competenze

della lingua inglese sufficienti, soprattutto in vista dell’Esame di Stato.

Il comportamento degli studenti in classe era complessivamente rispettoso, anche se richiedeva un controllo

costante da parte dell’insegnante. Il rapporto tra loro si presentava amichevole e tollerante, anche se il gruppo-classe

non risultava ben coeso.

È importante rilevare che la classe aveva cambiato docente di inglese in ogni anno scolastico: la mancanza di

continuità didattica non aveva certo contribuito a dare agli studenti un ritmo di lavoro stabile ed un riferimento

costante per il metodo di studio.

2. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (AL 12 MAGGIO 2010)

Il gruppo classe ha dimostrato un disceto impegno e desiderio di migliorare le proprie prestazioni linguistiche, sia

nello scritto che nell’orale, ottenendo miglioramenti nelle proprie competenze e capacità. L’interesse per la disciplina

si è via via intensificato, e la partecipazione alle attività proposte – anche con qualche spunto di approfondimento

individuale – è stata costante.

Dal punto di vista del comportamento, il rapporto tra studenti e docente è sempre stato improntato al rispetto e alla

collaborazione reciproca e la necessità di richiami e controllo è divenuta episodica. I rapporti con le famiglie sono stati

abbastanza frequenti, positivi e improntati al dialogo.

Dal punto di vista del profitto si può quindi tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:

livello 1 – non sufficiente:20% della classe

livello 2 –sufficiente: 40 % della classe

livello 3 – discreto: 30% della classe

livello 4 – buono:10% della classe

3. MATERIALI DIDATTICI

Testi adottati:

- Keystage English,follow up (Student’s Book + Workbook), Andreolli – Linwood, ed. Petrini.

- New Literary Landscapes, Thomson, Maglioni, ed.Black Cat

Altri materiali utilizzati:

- estratti di testi di letteratura forniti dalla docente in fotocopia ( Eveline, from Dubliners, Joyce;

- schede grammaticali approntate dalla docente e tratte dal testo Grammar files,

Durante le lezioni si è usufruito spesso di schemi preparati dalla docente, al fine di migliorare la comprensione del

lessico specifico e di conseguenza la correttezza grammaticale ed ortografica.

4. PROGRAMMAZIONE

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e didattici generali, le metodologie e gli strumenti di verifica, si rimanda alla

programmazione trasversale delineata dal Consiglio di Classe (30 settembre 2009). Si passa qui di seguito ad illustrare

nel dettaglio la programmazione curricolare svolta, distinguendo tra obiettivi cognitivi, competenze e capacità:

a. OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI E SCANSIONE DEI TEMPI:

MODULI DI LINGUA E GRAMMATICA

TEMPI E DURATA

26

MODULO 1: Ripasso e rinforzo di alcune aree della grammatica inglese con

7 ore tra settembre e ottobre

l’ausilio del testo Keystage English, follow up e di schede tratte da Grammar

files

[uso dei tempi al passato, futuro, condizionale,frasi relative, verbi

modali.discorso indiretto, forma passiva]

MODULO 2 : produzione scritta guidata.

6 ore tra settembre e gennaio

Sono stati affrontati i passi fondamentali di una produzione scritta su

argomenti personali e con l’ausilio di linee guida e quindi la riflessione su

errori tipici dei madrelingua italiani. Sono stati prodotti autonomamente

alcuni lavori di produzione scritta come esercizio di rinforzo.

NOTA: Per quanto riguarda le attività di grammatica e di rinforzo linguistico, il piano annuale è stato rispettato.Dato

che l’orario curricolare è di 2 ore settimanali,per buona parte dell’anno gli alunni hanno frequentato lezioni di

“sportello”, tenute dalla docente di classe, per rinforzare ed esercitare le strutture linguistiche di base e migliorare la

produzione orale. In occasione della correzione dei compiti si è sempre curata la correzione degli errori di lingua.

MODULI DI LETTERATURA

TEMPI E DURATA

Nel precedente anno scolastico lo studio della letteratura era stato solo accennato; si era svolto solo la parte

riguardante W.Shakespeare. Si è pertanto deciso di affrontare in quinta lo studio degli argomenti inerenti l’esame di

stato e di partire con l’epoca Romantica.

MODULO 1

TOTALE ORE 13 TRA OTTOBRE E

The Romantic Age

NOVEMBRE

(i)

The Romantic Age: Historical Context:

ore 3

The age of revolutions , the industrial revolution, from French

revolution to the Napoleonic wars,Radicalism in Britain, the road to

reform pag.141,142,143,144,attività pag147

(ii)

The Romantic Age : Literary Context:

ore 5

Literature in the Romantic age, Isn’t it Romantic?, Romantic poetry,

the sublime, the first generation of Romantic poets, characteristics of

Roamnticism, the second generation of Romantic poets,

pag.150,151,152,153,154

The Preface to Lyrical Ballads, pag.168

(iii)

William Blake: life and works, pag.158, 159

ore 5

Lettura, traduzione, analisi di “The Lamb”, “ The Tyger”, pag.160, 161,

162

MODULO 2

The Victorian Age

TOTALE ORE

15 TRA DICEMBRE E

FEBBRAIO

(i)

The Victorian Age: Historical Context :

The age of the empire, economy and society,the pressure for reform,

the cost of living, poverty and the Poor Laws,managing the empire,

the Victorian compromise, pag.211,212,213,215, 216, 220

(ii)

The Victorian Age: literary context:

The Victorian novel, early Victorian novelists,women’s voices, late

Victorian novelists, colonialist fiction, pag.223,224,225,226,227 attività

pag.228

(iii)

Charles Dickens : life and works, pag.239

Hard Times: the plot, features pag.239, 240

Lettura, comprensione analisi di un brano tratto da “Hard Times”pag.

240,241,242

(iv)

Oscar Wilde: life & works; pag.266,267

“The picture of Dorian Gray”: the Preface, the plot, features and

themes,pag.267,268

lettura, comprensione analisi di un brano tratto da “The picture of

Dorian Gray” pag.269, 270

27

ore 3

ore 3

ore 5

ore 4

MODULO 3

The Modern Age

(i) The Modern Age: Historical Context :

A time of war,the last days of Victorian optimism, World War I,

consequences of the war, the inter-years war, World War II, The Holocaust,

th

Hiroshima and Nagasaki,cultural transformation in the early 20 century,

pag. 299,300,301,302,304

(ii)

The Modern Age : Literary Context :

Modernism in Europe, Modernism and the novel, Freud, Bergson,

James, Stream of consciousness fiction, the continuity of the realist

tradition, pag. 308,312,314,315

(iii)James Joyce : life and works, pag. 337

Dubliners, pag. 337, 338

Lettura, comprensione, analisi del racconto “Eveline” da “Dubliners”,

J.Joyce ( fotocopie )

(iii)

George Orwell: life & works, pag.362

“Nineteen eighty-four” : the plot, features and themes, pag.362,363

Lettura, comprensione, analisi di un brano tratto da “Nineteen eightyfour” pag. 364,365,366

TOTALE ORE

16 TRA MARZO E MAGGIO

ore 3

ore 3

ore 5

ore 5

attività previste dopo il 15 maggio:

a) ripasso del programma svolto: gli studenti lavoreranno a gruppi o a coppie sugli schemi precedentemente

preparati; ogni gruppo presenterà poi alla classe in lingua il lavoro svolto (tale lavoro sarà funzionale alla

preparazione dell’esame scritto e orale) (4 ore)

b) allenamento per la terza prova (2 ore)

b. COMPETENZE E CAPACITÀ RAGGIUNTE:

Alla fine dell’a.s. la maggior parte della classe – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze pregresse

di ciascun studente– è in grado di:

i) applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello base e alcuni studenti

anche di livello intermedio;

ii) saper leggere, trovare, organizzare in uno schema, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di

diversa tipologia (narrativa, poesia);

iii) sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente appropriato e strutture

grammaticali di complessità base e in alcuni casi intermedia (in particolare per gli argomenti di letteratura);

iv) saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari ;

v) saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della letteratura

inglese.

5. METODOLOGIA

Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo

formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo.

Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di ascolto.

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

E’ stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite la correzione e

valutazione dei compiti assegnati a casa.

28

a. Produzione scritta: per le verifiche scritte sono state effettuate 3 verifiche (1 di grammatica, 2 di letteratura) per il

primo quadrimestre e 3 (di letteratura) per il secondo quadrimestre. Tre di queste verifiche (1 nel primo quadrimestre,

2 nel secondo quadrimestre) facevano parte delle simulazioni della terza prova dell’esame di stato.

La verifica di grammatica presentava tipologie varie di esercizi (simili a quelli del libro di testo e proposti in classe), di

diversa complessità, in relazione al livello raggiunto dagli studenti. Per le verifiche di letteratura si è utilizzata

prevalentemente la tipologia B (quesiti a risposta aperta breve, 8-10 righe).

Le verifiche di grammatica erano sufficienti se corrette per il 50%.

Le verifiche di letteratura – anche delle simulazioni di terza prova – sono state valutate adottando la griglia di

valutazione (elaborata e condivisa dal Dipartimento di Lingue Straniere) in allegato nel documento tra le griglie di

terza prova.

Verifiche svolte:

numero

Data

primo quadrimestre

1

10 ottobre 2009

2

5 dicembre

2

12 dicembre 2009 (simulazione terza prova, 3

domande)

secondo quadrimestre

1

6 febbraio 2010

2

12 marzo 2010(simulazione terza prova, 3

domande)

3

28 aprile 2010 (simulazione terza prova, 3 domande)

Tipologia

grammatica

Letteratura( Romantic Age)

letteratura (Romanticismo, Blake)

letteratura (Victorian Age, Dickens)

letteratura (Blake, Wilde, Victorian Age)

letteratura (Dickens, Wilde, Joyce)

L

b. Produzione orale: nelle prove orali si è valutata la comprensione della lingua, la conoscenza degli argomenti, la

pronuncia, la capacità di elaborazione personale. Sono state svolte 3 verifiche orali – 1 nel primo e 2 nel secondo

quadrimestre - suddivise in interrogazioni di grammatica, brevi interazioni in lingua e presentazioni guidate di

argomenti di letteratura.

Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale e sintattica, quella

lessicale e il contenuto (scritto o orale) prodotto.

La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali) effettuate durante

l’anno, dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza dell’impegno, della partecipazione alle

attività didattiche e al dialogo educativo, dei condizionamenti socio-culturali, anche in relazione ad eventuali

progressi o regressi nel profitto.

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO

Per rafforzare le competenze individuali (scritte e orali) si è assegnato del lavoro individuale (domande brevi sul

modello della tipologia B, tracce da svolgere) ; i lavoro svolti e consegnati sono stati corretti individualmente.

La docente ha tenuto un corso di recupero pomeridiano rivolto agli alunni con maggiori difficoltà e specificatamente

indirizzato al recupero delle conoscenze di base.

Dato che l’orario settimanale è di 2 ore e che la classe risultava particolarmente carente nell’espressione orale, la

docente si è resa disponibile da novembre a maggio per un’ora la settimana da dedicare alle abilità orali.

8. ORE DI LEZIONE SVOLTE

I quadrimestre :23 ore ore; II quadrimestre: (al 12 maggio 2010): 28 ore.

Cittadella, 12 maggio 2010

La docente

Prof.ssa Nicoletta Marcon

29

Relazione e Programma svolto

CLASSE 5 BSO

Materia: FRANCESE

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

DOcente: MARINA BERNARDI

1. RELAZIONE

Ho seguito la classe nell’intero triennio. Gli alunni si sono sempre dimostrati interessanti alla

materia, hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto e hanno partecipato in modo

attivo al lavoro proposto in classe. Il livello di apprendimento è mediamente più che sufficiente.

Alcuni alunni, grazie anche a un impegno costante e attento, hanno raggiunto un livello decisamente

buono sia nella produzione orale che nella produzione scritta. Un gruppo più ampio presenta un

livello discreto, mostrando una maggiore competenza nella produzione orale che nella produzione

scritta. Un ultimo gruppo, nel complesso pienamente sufficiente, presenta ancora qualche incertezza

nel padroneggiare nello scritto le strutture morfosintattiche.

2. PROGRAMMA SVOLTO

1. In relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi

disciplinari in termini di:

CONOSCENZE:

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:

s Ulteriori strutture linguistiche di livello B2

s Il linguaggio letterario e alcuni strumenti di analisi dei testi letterari

s Alcune tematiche e contenuti relativi alla geografia, alla civiltà, alla storia e alla letteratura

francese.

COMPETENZE:

Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:

s Comprendere globalmente e analizzare testi autentici anche di tipo letterario di L2

s Relazionare oralmente in modo sufficientemente corretto su testi autentici in L2

s Esprimersi in L2 anche su argomenti di tipo letterario

s Usare alcuni strumenti di base di analisi testuale

s produrre testi sufficientemente corretti anche di tipo argomentativo

s prendere appunti in L2

s riassumere in modo sufficientemente coeso e coerente un testo

CAPACITÀ:

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

s riorganizzare i contenuti sintetizzati e le conoscenze acquisite

s esprimere in modo sufficientemente corretto alcuni giudizi e valutazioni personali

s operare collegamenti con altre discipline

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe

Modulo / U.D.

MODULO 1. LE ROMAN RÉALISTE ET NATURALISTE

Libro di testo: Bonini, Jamet, Kaléidoscope, mod. C, Valmartina

U. 1

30

99

Ore

impiegate

·

·