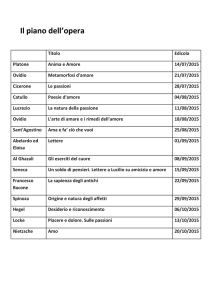

METAMORFOSI

Storie sull’origine del mondo

secondo Publio Ovidio Nasone

Locarno, 10 settembre 2015

METAMORFOSI

Storie sull’origine del mondo secondo Publio Ovidio Nasone

perque omnia saecula (...) vivam,

«e per tutti i secoli (...) vivrò»

Publio Ovidio Nasone,

Metamorfosi, (XV, 878-879)

Dobbiamo ammettere che, circa un anno fa, quando abbiamo cominciato a ipotizzare Ovidio e le sue Metamorfosi come protagonisti dell’edizione 2015 di «Piazzaparola», eravamo un po’ scettici. Ovidio,

c’eravamo detti, è stato un grandissimo poeta, ma la sua parabola

umana e sociale (per come è giunta a noi) rende difficile presentarlo a

ragazze e ragazzi di nove o dieci anni. Poco più che cinquantenne, l’imperatore romano Augusto lo mandò via da Roma, la capitale

dell’Impero, a trascorrere gli ultimi anni della sua vita in esilio a Tomi,

una piccola cittadina in riva al Mar Nero, lontano tanti e tanti chilometri dal centro della romanità (oggi si chiama Costanza e si trova in

Romania). Difficile stabilire se la ragione stia dalla parte della corte e

dei suoi intrighi, o da quella dell’uomo. In più Le Metamorfosi, che

sono il suo capolavoro, sono un testo difficile. Pensate: è un poema

epico-mitologico scritto duemila anni fa in latino, quindici libri in versi

che partono dalla descrizione del Chaos e dell’origine del Mondo per

arrivare fino al trionfo di Gaio Giulio Cesare, militare, console, dittatore, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più

importanti e influenti della storia. Non a caso Italo Calvino ha scritto

che «le Metamorfosi vogliono rappresentare l’insieme del raccontabile

tramandato dalla letteratura con tutta la forza d’immagini e di significati che esso convoglia».

Poi, però, col passare delle settimane, abbiamo cominciato ad amare

quest’uomo di 2’000 anni fa, la sua esistenza controversa e avventurosa, e, ciò che più conta, ad appassionarci alle sue Metamorfosi.

Allora, come succede a tutti quando incontrano qualcosa di meraviglioso e avvincente, ci è venuto il desiderio di suscitare anche l’interesse

altrui e di far conoscere ad altre persone la nostra scoperta, affinché

possano emozionarsi come ci siamo emozionati noi, preparando quest’edizione 2015 di «Piazzaparola», dedicata a Publio Ovidio Nasone,

detto Ovidio, e a una delle sue opere più importanti, Le Metamorfosi:

un capolavoro talmente capolavoro, che a venti secoli di distanza lo

leggiamo ancora con interesse e passione.

Questo fascicolo, destinato per lo più alle maestre e ai maestri, intende creare il miglior presupposto affinché l’incontro con lo splendore

delle Metamorfosi ovidiane — un’interpretazione del mondo che ha la

bella età di duemila anni — possa entusiasmare anche le ragazzine e i

ragazzini che frequentano le ultime classi della scuola elementare. Ma

l’incontro con queste storie sull’origine del mondo, scritte con gli occhi

di un antichissimo poeta, può essere l’occasione, volendo, per avvicinarsi più in generale alla storia di Roma antica — dalla sua fondazione

all’espansione di un impero smisurato, fino alla sua decadenza, più di

mill’anni dopo. Naturalmente, in queste pagine incontreremo anche

Ovidio, il nostro protagonista, il sommo poeta, e le sue opere.

Ci sarà un’altra avventura straordinaria da conoscere e avvicinare: la

nascita dell’italiano, la nostra bella lingua, ch’è figlia diretta e legittima

del latino, la lingua di Ovidio e di tanti re, condottieri, imperatori, donne

e uomini potenti o umili, che hanno fatto la storia di Roma e dell’Europa. L’italiano, si dice, è lingua neo-latina, cioè che deriva dal latino (o,

meglio, continua il latino), ch’era la lingua dei romani, la lingua parlata

e scritta di Ovidio e di tanti altri scrittori del suo tempo. Nel mondo vi

sono altre lingue neo-latine, dette anche lingue romanze, quali lo spagnolo, il rumeno, il portoghese e il francese.

Il 10 settembre sarà l’occasione per ascoltare la «voce» di Ovidio,

magari per la prima volta. E, ve lo garantiamo, sarà una incontro del

tutto inatteso, pieno di sorprese che, ne siamo sicuri, vi emozioneranno e vi lasceranno a bocca aperta. Questo quaderno dà a ognuno la

possibilità di prepararsi per bene all’appuntamento — un appuntamento con una persona importante — e, per chi vorrà, di saperne un po’ di

più.

Agosto 2015

Silvia Demartini e Adolfo Tomasini

Un pensiero di gratitudine a Stephanie Grosslercher e all’intero servizio Risorse didattiche, eventi e comunicazione del DFA per la preziosa

e qualificata collaborazione.

2

Nota per gli insegnanti

Come è sempre giusto e doveroso fare, è utile preparare i propri allievi ad affrontare un’attività «speciale», uno di quei momenti che si

potranno riprendere in seguito, ma che non sarà possibile riprodurre

dopo che saranno accaduti. Il discorso vale per un’uscita di studio, per

la visita a una mostra o per assistere a uno spettacolo teatrale. Salvo

poche eccezioni — e, a volte, scelte pedagogiche consapevoli, che ipotizzano i passi successivi — conviene che gli allievi sappiano a cosa

vanno incontro e cosa li aspetta: il che non significa azzerare la possibilità che nascano delle emozioni e delle curiosità. Insomma, non è

necessario rivelare come andrà a finire la storia.

Come preparare gli allievi all’incontro con Ovidio e le sue Metamorfosi,

affinché ne traggano beneficio e possano seguire con profitto le diverse proposte della mattinata? Questo fascicolo propone alcune piste

che saranno utili soprattutto nelle settimane e nei mesi successivi,

qualora l’insegnante volesse partire dagli stimoli di «Piazzaparola» per

scavare sotto la superficie di un mondo che si sarà appena disvelato.

Ma potrà essere utile all’insegnante anche se intende limitare l’incontro con Ovidio a ciò che si ascolterà e si vedrà quel giovedì mattina. In

altre parole, la preparazione all’incontro con Publio Ovidio Nasone

dipenderà almeno in parte dal percorso pedagogico e didattico che si

è scelto.

«Piazzaparola» 2015 si svolgerà in tre momenti distinti. La prima parte,

con tutti gli allievi, proporrà, al Teatro di Locarno, il racconto della

Creazione del mondo, con un accompagnamento musicale composto

espressamente per noi. Seguirà una prima metamorfosi, il racconto di

un mito in un adattamento proposto sul palco da due lettrici.

In seguito le classi si sposteranno, a rotazione, in due luoghi suggestivi: ai giardini «Rusca», davanti alla statua del toro bronzeo donato alla

città di Locarno dallo scultore Remo Rossi (1909-1982), dove Cristina

Zamboni racconterà due miti, che saranno illustrati dall’artista Simona

Meisser; e in Piazza Grande, nel cuore del mercato del giovedì, dove

Sara Giulivi racconterà due altre storie, con l’accompagnamento musicale di Daniele Dell’Agnola.

Le metamorfosi di Ovidio sono una grande raccolta di narrazioni derivanti dalla mitologia greca, che a sua volta le aveva recuperate da storie precedenti. Il poema contiene, legate fra loro in un’unica macro-storia, circa 250 narrazioni mitologiche. Noi ne presenteremo cinque,

oltre alla Creazione, che nell’originale è composta di per sé da almeno

tre o quattro trasformazioni.

Tenuto conto di quanto precede, e tornando all’imperativo iniziale, vi

sono alcuni spunti di partenza che conviene proporre agli allievi, affinché possano avere qualche indizio relativo al contesto che li accoglierà. Publio Ovidio Nasone, per cominciare, è un poeta: dunque, non scri-

3

veva in prosa, mentre i nostri

adattamenti sono in prosa. E

nemmeno scriveva in italiano,

bensì in latino. E cosa c’entra,

allora? Beh, c’è il discorso sull’italiano lingua romanza, e un

accenno, seppur minimo, lo si

può fare. Eppoi siamo in un’epoca lontana: Ovidio nasce nel 43

a. C. e muore nel 18 d. C. È quindi un uomo e un poeta della

prima età imperiale, dominata

da Ottaviano e poi da Tiberio.

Infine, le storie delle Metamorfosi si rifanno alla mitologia greca e romana, coi suoi dei, le sue

dee e le loro regge, le loro vicende appassionanti con animali,

appunto, «mitologici», gli amori,

le guerre, le competizioni. C’è la

dea che, per punizione, vien trasformata in un ragno e quell’altra in una pianta di alloro; e poi

Icaro che s’avvicina troppo al

sole e re Mida che muta in oro

tutto ciò che tocca.

Non è insomma il caso di anticipare dei possibili contenuti di

«Piazzaparola» raccontando storie e descrivendo dei e dee. Ma

sarà certamente utile sapere

che si ascolteranno storie di

migliaia d’anni fa, con personaggi un po’ particolari, quali dei e

dee e ninfe; e luoghi lontanissimi

e un po’ celesti, accanto ad altri

ancor oggi segnati sulle carte

geografiche.

Per tutto il resto, volendo, ci sarà

tempo dopo il 10 settembre.

Breve cronologia della storia romana

DI

LA ROMA DEI RE

Verso la fine dell’ottavo secolo

avanti Cristo le città del Lazio,

come Tarquinia e Veio, cominciarono a provare interesse per una

piccola città che si stava sviluppando sulla riva sinistra del

Tevere, a pochi chilometri dal

mare. Questa città si chiamava

Roma. Era circondata da mura

difensive, che racchiudevano

povere capanne e alcuni ripidi

sentieri che si inerpicavano su

sette colli fitti di boschi, e si

affacciava su una valle paludosa

e infestata dalla malaria.

Gli abitanti di questa città narravano alcune leggende che spiegavano la nascita di Roma.

Queste leggende avevano come

protagonisti i gemelli Romolo e

Remo, discendenti addirittura da

Enea, eroe troiano figlio della

dea Venere, sbarcato nel Lazio

dopo la caduta della sua città.

I gemelli, abbandonati da un loro

zio crudele, erano scampati

miracolosamente alla morte grazie a una lupa che li aveva allattati e a una coppia di pastori che

li aveva allevati. Romolo, diventato un giovane guerriero, aveva

fondato Roma nell’anno 753 a.

C. ed era diventato il suo primo

re. Per i romani quella data era

l’anno Uno della loro storia.

La leggenda narra che a Roma i

re furono sette. In realtà durante

tutto questo periodo furono più

di sette i re che governarono

Roma. L’ultimo di essi, che si

chiamava Tarquinio, fu sopran-

LISA FORNARA

nominato il Superbo perché

governò male. Secondo le leggende, suo figlio Sesto giunse ad

insediare una signora romana di

nome Lucrezia, che, non potendo tollerare la vergogna, si uccise. I romani, che oramai si consideravano capaci di governare da

soli, presero le armi e cacciarono

Tarquinio dalla città.

LA REPUBBLICA ROMANA

Era l’anno 509 a. C., in quella

data i romani abolirono la monarchia e fondarono la Repubblica. Così essi definivano uno

Stato che ha a cuore «la cosa

(res) pubblica», cioè che non ha

a capo un sovrano a vita di cui ci

si può liberare solo attraverso

una rivoluzione, ma è uno Stato i

cui governanti, eletti periodicamente dai cittadini, devono per

legge rendere conto agli elettori

del loro operato. A capo della

4

Repubblica stavano due consoli

che, eletti ogni anno, convocavano le assemblee e comandavano

gli eserciti. L’assemblea romana

più importante era il Senato, che

aveva molti poteri di decisione e

poteva emanare le leggi. Quando

la città di Roma era considerata

in pericolo e quando c’era un’emergenza grave veniva nominato

un dittatore, dotato di poteri

assoluti su tutti i cittadini ma che

poteva governare solo per sei

mesi al massimo.

Sotto la Repubblica, Roma si

espanse notevolmente. L’avversario più importante fu la città

africana di Cartagine, che fu

sconfitta durante le due guerre

puniche. La prima durò più di

vent’anni, tra il 264-241 a.C, e si

combatté quasi esclusivamente

sul mare.

Le navi di Cartagine erano dotate di rostri per speronare le

imbarcazioni nemiche.

I romani inventarono invece uno

strumento che si rivelò straordinariamente efficace: i corvi, cioè

passerelle uncinate che venivano agganciate alla nave nemica

permettendo l’abbordaggio. Grazie a questo sistema Roma riuscì

a battere Cartagine a Milazzo

nella più grande battaglia navale

dell’epoca, combattuta da

150’000 uomini e 480 navi.

Nella seconda guerra punica

(218-202 a. C.), il cartaginese

Annibale attraversò le Alpi per

raggiungere l’Italia e Roma con

degli elefanti. Egli fu però sconfitto e con questa vittoria, Roma

divenne padrona di tutto il

Mediterraneo.

Durante il periodo repubblicano,

numerose altre conquiste furono

fatte da Roma. Le continue guerre e l’occupazione di nuovi territori fecero vivere periodi tumultuosi per la repubblica. Numerose volte essa chiamò i più famosi generali a diventare dittatori

per superare le situazioni più difficili. Questi generali diventavano

cana, che i congiurati avevano

ritenuto l’unica in grado di garantire la libertà dei cittadini. Con

l’uccisione di Cesare, essi speravano di ripristinare la Repubblica. Al contrario, la morte di

Cesare diede avvio ad un altro

grande periodo di guerra civile.

Contro i congiurati si batterono i

generali Marco Antonio e Ottaviano, figlio adottivo di Cesare.

Sconfitti i congiurati, Marco Antonio, amante di Cleopatra, faraone d’Egitto, si pose in conflitto

anche con Ottaviano. Nel 31 a.C

Ottaviano sconfisse Marco Antonio ad Azio. Cleopatra, alla notizia, si suicidò facendosi mordere

da un serpente velenoso.

sempre più potenti, perché potevano avere l’appoggio totale

delle loro grandi armate che essi

pagavano con il bottino delle loro

conquiste. Per questo motivo ci

furono molte guerre civili tra

generali romani. Il più famoso di

questi generali fu Giulio Cesare

che conquistò l’odierna Francia,

chiamata allora Gallia (dal 58

a.C al 50 a.C).

Diventato estremamente potente, Cesare fu proclamato dittatore e imperatore a vita. Con questi

atti, la Repubblica aveva cessato

di esistere. Per questa ragione,

un gruppo di senatori uccise

Cesare in Senato il 15 marzo del

44 a. C. Tra i congiurati vi erano

il figlio adottivo Marco Bruto e

l’amico Crasso.

Proclamandosi dittatore a vita,

Cesare aveva inferto il colpo definitivo alla Costituzione repubbli-

L’IMPERO ROMANO

Nel 27 a. C. Ottaviano chiese dei

poteri eccezionali e assunse il

titolo di Imperatore. Con l’appellativo di Cesare Augusto, Ottaviano divenne capo del territorio

conquistato dai romani. Nel 15

d. C., alla morte di Augusto, gli

successe il figlio Tiberio, dando

inizio alla dinastia imperiale.

L’impero romano, organizzato da

Augusto raggiunse la sua massima espansione nel II secolo d.C

durante i regni di Traiano, Adriano e di Marco Aurelio (morto nel

180 d. C.). Nel secolo successivo

una serie di problemi tra cui la

crisi economica e la pressione

militare dei barbari alle frontiere

indussero l’imperatore Diocleziano a una riforma istituzionale

che divise l’impero in due parti.

Nel 313 l’Imperatore Costantino

concedette ai cristiani la libertà

5

di culto con l’editto di Milano.

Costantino nel 330 trasportò la

capitale dell’impero da Roma a

Bisanzio, che da lui prese allora

il nome di Costantinopoli. La crescente divisione tra le due parti occidentale e orientale - dell’impero ne minò infine l’unità fino

alla scissione del 395: iniziava la

storia

dell’impero

romano

d’Oriente, dal VI secolo chiamato

«bizantino», mentre quello d’Ocdente divenne preda dei barbari.

Nel 476 l’ultimo imperatore,

Romolo Augustolo, fu deposto

dal germanico Odoacre.

L’Impero romano d’Oriente sopravvisse ancora per ben 1000

anni fino al 1453, quando Costantinopoli fu conquistata dai

turchi e assunse il nome di

Istanbul.

L’espansione di Roma sull’arco di 1’200 anni

La città di Roma nel 500 a. C.,

quando governava Lucio

Tarquinio, detto Tarquinio il

Superbo, ultimo re di Roma.

Le conquiste romane dopo la

seconda guerra punica: siamo

più o meno nel 200 a. C., vale a

dire nel III secolo a. C.

Il territorio romano dopo la conquista della Gallia, attorno al

50 a. C.

6

Ecco l’Impero Romano alla morte

di Marco Aurelio e all’ascesa al

trono dell’imperatore

Commodoro (circa nel 180 d. C.).

Nel 313 d. C. gli imperatori

Costantino il Grande e Giovio

Licinio sottoscrivono l’editto di

Milano.

Il 4 settembre 476 venne destituito quello che è considerato

l’ultimo imperatore romano,

Romolo Augusto, conosciuto con

il diminutivo Augustolo, cioè piccolo Augusto.

È l’anno che, per tradizione,

segna l’inizio della seconda

grande epoca della storia europea: il Medioevo.

7

Vivere a Roma: le abitazioni, gli abiti, gli alimenti, il tempo libero

DI

LISA FORNARA

Un’insula, cioè un isolato, a Roma, nei pressi dei

mercati di Traiano.

Non tutti i quartieri di Roma luccicavano di marmi. La popolazione della città e gli alloggi scarseggiavano. Nei quartieri popolari imprenditori di pochi scrupoli

costruivano case di quattro o cinque piani, chiamate insulae

(cioè isole, da cui isolato), destinate ad ospitare molte famiglie

in piccoli appartamenti.

I materiali da costruzione erano

scadenti e i crolli frequentissimi.

Le strutture di legno e l’uso dei

bracieri per il riscaldamento favorivano gli incendi, che la man-

8

canza di acqua corrente, soprattutto nei piani alti, rendeva ancor

più pericolosi. Le case erano

addossate l’una all’altra e il

fuoco si propagava con rapidità

divorando interi quartieri.

Augusto istituì un corpo speciale

di vigili contro il pericolo di incendi e vietò che gli edifici superassero una certa altezza, ma non

sempre la legge è rispettata. Per

di più gli affitti erano altissimi e

le sottili pareti non proteggevano

da rumori molesti.

LE STRADE E I QUARTIERI

Poche strade principali avevano

un nome (la via Sacra, la via

Trionfale, la via Lata), le altre ne

erano prive; le case mancavano

di numeri civici. Perciò non era

facile orientarsi fra vicoli e viuzze. Per trovare un indirizzo bisognava basarsi su punti di riferimento come templi, portici,

negozi…

Nei quartieri stagnava spesso un

odore nauseabondo, prodotto

soprattutto da lavorazioni artigianali (del cuoio, della porpora, dei

detersivi…), e i passanti più delicati si proteggevano con un fiore

o una boccetta di balsami odorosi.

Di giorno la legge vietava il passaggio dei carri, ma per le strade

c’era lo stesso un rumore assordante. Una folla vociante e variopinta di gente indaffarata, di

sfaccendati, stranieri, ciarlatani,

mendicanti ingombrava a tutte le

ore le vie centrali dei fori. Poche

lettighe di ricchi, sorrette da

robusti schiavi, si facevano largo

a stento. I più si spostavano a

piedi.

GLI ABITI

Dall’abbigliamento era possibile

capire chiaramente la posizione sociale

di ciascuno.

L’abito dei cittadini romani

adulti, quando dovevano

mostrarsi in

pubblico, era

la toga, una

grande pezza

di stoffa, tagliata a semicerchio, che

copriva tutto il

corpo fino ai

piedi. Indossare la toga era un’operazione

complessa.

La stoffa poteva raggiungere anche i sei

metri di diametro e, per

accomodarsela addosso,

bisognava ricorrere all’aiuto di uno

schiavo.

La toga di un

cittadino adulto era priva di

decorazioni

ed aveva il colore giallastro della

lana. Quelli che intendevano

farsi eleggere dalle magistrature

facevano sbiancare la stoffa,

forse per essere meglio riconosciuti fra la folla, e dal colore

candido della toga deriva il loro

nome: candidati. I magistrati e i

bambini portavano la toga pretesa orlata di porpora, e i generali

trionfatori ne indossavano una

orlata d’oro.

9

LA TUNICA, LA STOLA,

LE CALZATURE

Sotto la toga i Romani si infilavano la tunica, una sorta di camicia

che lasciava scoperte le gambe

e parte delle cosce ed era stretta

in vita da una cintura. La tunica

era l’abito della plebe e degli

schiavi. Le donne indossavano la

stola, una tunica lunga fino alla

caviglia e su di essa portavano

un mantello simile alla toga ma

con assai meno pieghe, chiamato palla.

Insieme con la toga era d’obbligo

calzare calze chiuse e molto scomode che nascondevano completamente i piedi e stringevano

i polpacci. Naturalmente esistevano anche sandali, ma erano

calzature inadatte per le cerimonie e un cittadino distinto non le

avrebbe mai indossate in pubblico, a meno che non partecipasse ad un banchetto.

I BANCHETTI E I CIBI

Durante i pranzi era ammessa la

più grande libertà di vestiario. Gli

invitati ad un banchetto potevano indossare una comoda tunica

e si portavano da casa i sandali

per calzarli prima di entrare nella

sala da pranzo, il triclinio.

Secondo un’usanza orientale già

nota agli Etruschi e dalla quale

all’inizio le donne erano escluse,

si pranzava sdraiati sui letti.

I cibi si prendevano con le dita e si considerava educato usare

solo le punte per non ungersi

troppo - o un cucchiaio.

Ai Romani piaceva mescolare

gusti contrastanti: si univano ad

esempio pepe e miele o si usava

miele (lo zucchero era sconosciuto) misto ad aceto per condire gli arrosti. Un condimento

molto apprezzato, già noto ai

Cartaginesi, era il gaum, una

sorta di salsa che si otteneva

con carne di pesce mescolata a

sale e ad erbe aromatiche.

Nei banchetti di lusso si faceva

grande consumo di cibi rari e

costosi, manipolati in modo da

renderli irriconoscibili e da stupire in convitati. Ma il banchetto

era un mezzo per conversare e

discutere piacevolmente, per

ascoltare la musica (c’erano i

suonatori di flauto e cetra), per

assistere a mimi e a recite e per

rafforzare i legami tra amici.

Al di fuori dei banchetti la cucina

romana era molto meno elaborata. Del resto essa cambiò più

volte nei secoli. Nella severa età

repubblicana l’alimentazione si

basava sui cereali, le verdure, i

legumi. Per i poveri questi cibi

costituirono sempre la normalità.

LE CASE DEI RICCHI

Esistevano naturalmente anche

case signorili, bellissime e abitate da una sola famiglia. A Roma

se le potevano permettere solo i

cittadini molto ricchi.

Queste case erano costruite con

mattoni o calcestruzzo (impasto

di sabbia, ghiaia, acqua e

cemento), e si componevano di

due parti. La parte anteriore

aveva al suo centro un grande

vano (atrio)n con un’ampia apertura sul soffitto: di qui scendeva

l’acqua piovana, che veniva raccolta in una vasca e sistemata

nello spazio sottostante. Sul

fondo dell’atrio, proprio di fronte

all’entrata, si trovava una grande

sala di soggiorno (tablino), sepa-

rata dall’atrio soltanto da tendaggi. In questa parte della sala

erano esposte le immagini degli

antenati, le opere d’arte, gli oggetti di lusso e altri segni di nobiltà e ricchezza; qui il padrone di

casa riceveva visitatori e clienti,

soci e alleati politici.

La vita privata della famiglia si

svolgeva di solito nella parte

posteriore della casa, raccolta intorno ad un giardino ben curato,

che nelle case più belle era circondato da un portico a colonne

(peristilio) e ornato da statue,

marmi e fontane. La sala da

pranzo o triclinio, si trovava nell’una o nell’altra parte della

casa, spesso in tutte e due.

Come tutti gli ambienti destinati

al ricevimento, i triclini erano lussuosi, con affreschi alle pareti e

mosaici ai pavimenti.

Ricostruzione dello Stadio di Domiziano (oggi Piazza Navona).Vi si svolgevano per lo più gare tra atleti.

10

IL TEMPO LIBERO

Tutti i romani, ricchi e poveri, si

prendevano cura dell’igiene e

del loro corpo. Solo chi era in

lutto poteva vestire abiti stracciati e portare la barba lunga e

mostrare capelli ispidi per

mostrare il suo dolore.

In tutti gli altri casi un romano

doveva essere ben pulito e vestito decorosamente.

Il bagno in casa era un lusso

riservato alle persone ricche, ma

fin dall’età repubblicana esistevano numerosi bagni pubblici.

Più tardi gli imperatori li trasformarono in edifici sfarzosi e monumentali, chiamati terme , e li

adornarono di marmi, specchi,

statue e mosaici.

Il bagno si svolgeva in quattro

momenti. Prima si eseguivano

esercizi ginnici nella palestra

della terme, poi ci si immergeva

in acqua calda, in un ambiente

riscaldato con sistemi avanzatissimi, quindi si faceva un bagno

freddo seguito da una salutare

nuotata in piscina. Infine era la

volta delle frizioni con olio profumato, dei massaggi, della depilazione.

Tutti frequentavano le terme:

uomini e donne, ragazzi e adulti,

poveracci e ricchi magistrati che

sicuramente avevano il bagno in

casa, perfino imperatori con i

loro famigliari.

Non si trattava solo di un fatto

igienico. Oltre che per bagnarsi

alle terme di andava per altri

motivi, come incontrare amici e

clienti, prendere accordi politici,

fare scommesse e pettegolezzi.

All’interno degli stabilimenti era

possibile trascorrere piacevolmente il tempo, passeggiando in

giardini ombrosi, assistendo a

spettacoli, ascoltando musica e

poesia, mangiando e bevendo

alle numerose rivendite.

La visita quotidiana alle terme

era un fatto di costume, che presto si diffuse in tutto il mondo

romano. Dovunque nelle città

dell’impero sorsero stabilimenti

termali e, accanto ad essi, gli

edifici destinati ai giochi e agli

spettacoli, come i teatri e gli anfiteatri.

Gli anfiteatri erano grandi costruzioni a pianta quasi circolare con

al centro lo spazio per gli spettacoli, chiamato arena, e tutt’intorno le gradinate. Il teatro più

famoso era il Colosseo, inaugurato a Roma nel 80 d. C. e capace di contenere circa 45’000

posti a sedere. Vi si svolgevano

soprattutto giochi di gladiatori e

combattimenti di belve. Con speciali congegni era possibile inondare completamente l’arena trasformandola in un lago. Si rap-

Il Colosseo è ancor oggi il più imponente monumento di epoca romana e il più grande anfiteatro del

mondo. Era usato per gli spettacoli dei gladiatori e per e altre manifestazioni pubbliche, che si svolgevano

davanti a un pubblico stimato tra 50 e 75 mila.

tirati da due, quattro e più cavalli.

Generalmente le gare si svolgevano nel Circo Massimo, una

grande pista a forma di U allungata, divisa da un muro nel

senso della lunghezza.

Fina dalla notte precedente allo

spettacolo, gli spettatori si affollavano sulle gradinate, rinunciando al sonno pur di conquistare un buon posto. La passione

sportiva era accesa e le zuffe tra

Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato in particolare alle corse dei cavalli. L’immagine è

una ricostruzione di come appariva ai tempi dell’imperatore Traiano, attorno all’anno 103.

presentavano allora vere e proprie battaglie navali con l’impiego di grandi imbarcazioni e di

migliaia di gladiatori che si

affrontavano fra l’entusiasmo

del pubblico.

Uno degli spettacoli preferiti dai

romani erano le corse dei carri,

tifosi erano frequenti. Il mestiere

di auriga, cioè di guidatore di

cavalli era rischioso, perché i

carri sbandavano facilmente e si

capovolgevano, soprattutto in

curva. Tuttavia gli aurighi più

bravi guadagnavano cifre favolose e godevano di larghissima

11

popolarità. Non meno famosi

erano i cavalli. Sappiamo di uno,

di nome Incitato, che viveva in

una stalla di marmo, aveva coperte di porpora e schiavi a sua

disposizione. Si racconta perfino

che l’imperatore allora in carica

volesse nominarlo console.

Il circo massimo era la più grande piste del mondo e poteva contenere fino a 300’000 spettatori.

I teatri invece raccoglievano un

pubblico molto meno numeroso.

Si rappresentavano commedie,

tragedie e mimi, ma dall’età

augustea in poi solo gli spettacoli mimici riuscivano a reggere alla concorrenza dei giochi del

circo. Il pubblico partecipava rumorosamente all’azione con

grida, schiamazzi, battute di spirito. Gli attori - tutti maschi fuorché negli spettacoli di mimo non godevano di buona reputazione ed erano privati di alcuni

diritti (ad esempio non potevano

occupare uffici pubblici). Col

tempo la loro condizione migliorò, gli attori di successo diventarono famosi quasi quanto gli

aurighi, e furono anch’essi ricchi

e ricercati.

Perché leggere Ovidio?

Perché affrontare, oggi, questo

autore latino? Qual è il senso di

proporre gli articolati racconti

delle Metamorfosi a ragazzi nati

a duemila anni di distanza? Sono domande legittime, per rispondere alle quali possono essere stimolanti alcune brevi riflessioni introduttive, che proviamo a sintetizzare in tre parole: curiosità, fascino, complessità. Sono tre parole che si possono immaginare collegate da

un filo invisibile: la curiosità dei

bambini, motore primario dell’intelligenza e del desiderio di scoprire, trova nelle storie di Ovidio

molti stimoli e molte risposte; il

fascino è la risposta letteraria

alla curiosità: le storie di Ovidio

piacciono perché sono belle,

perché conquistano e perché

sanno portare il lettore-ascoltatore in altri mondi di immagini

e parole; la complessità è la

chiave che ci permette di provare a decodificare la realtà in cui

siamo immersi: l’opera ovidiana

è complessa e varia, e per questo ci affascina; non è mai banale o monodimensionale, e permette numerosissimi riferimenti

letterari ed extra-letterari.

Per questo e per molto altro vale

la pena di chiudere gli occhi e

ascoltare l’eco della voce del

poeta, liberi da restrizioni di

spazio e di tempo.

Anzi: Eco – maiuscolo! – pensando alla storia della ninfa che

portava questo nome e di cui

Ovidio racconta come mai è rimasta solo la voce. Ci sono parole – letterarie – la cui eco è

talmente potente che nei secoli

si amplifica, arrivando a orecchie lontane, che popolano un

mondo nuovo, ma alle quali

hanno ancora molto da dire.

Quest’eco sarà, ce lo auguriamo, la risposta alle domande dei

bambini e dei ragazzi quando,

mossi dal gusto di risalire

all’indietro alla ricerca di origini

e cause, si chiederanno (ci chie-

deranno): ma questa cosa, questa storia, questa partizione geopolitica, questo modo di dire…

da dove arriva? Spesso arriva,

come intuizione o già definita,

dall’antichità. Le Metamorfosi, il

poema della trasformazione

continua, dall’inizio dei tempi, ci

permettono di intuire, in forma

narrativa, la potenza di questo

legame con l’antico. Un legame

che è, inoltre, profondamente

culturale, nel senso più ricco del

termine: è nell’antichità classica, infatti, e nelle lingue greca e

latina, che pone le sue basi più

solide il sostrato culturale e linguistico che ci appartiene, e che

condividiamo con un numero

troppo spesso dimenticato di

nazioni che si affacciano sul

Mediterraneo e non solo.

Una bella immagine greco-latina

colloca anche noi nella metafora

infinita della traditio lampadis,

la consegna della fiaccola dagli

anziani ai giovani, immagine secondo cui l’umanità progredisce

attraverso un incessante passaggio di testimone. In questo

senso, conoscere il nostro ieri

serve a non farsi trovare sprovvisti di strumenti (critici, culturali) oggi. Per la letteratura che

rende possibile questo passaggio, e per i prosatori e i poeti che

le hanno dato vita, rendendola

patrimonio collettivo, si prestano

alla perfezione le parole di un

grande scrittore da poco scomparso, Sebastiano Vassalli, che,

nel suo libro Amore lontano, ha

scritto:

La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole.

Vita che vive al di fuori di un

corpo, e quindi anche al di fuori

del tempo. Vita che si paga con

la vita: le storie dei poeti […]

stanno a dimostrarlo.

Ovidio è stato proprio così: un

poeta vero, che ha trovato ispirazione nella sua vita e ha paga12

to la sua arte con la vita; non

perché abbia fatto un unico,

grandioso gesto eroico, ma perché la sua intera esistenza è

stata un mutuo scambio con la

letteratura, giorno dopo giorno.

Storia di un uomo

e di un poeta

Partiamo dal nome, o, meglio,

da una veloce analisi della sequenza dei tria nomina, che in

latino (come, del resto, in molte

lingue antiche e moderne) rappresentava una sintetica “carta

d’identità” della persona: Publio

Ovidio Nasone, in latino Publius

Ovidius Naso. Il praenomen, Publius, cioè il nome proprio, il

nomen (il nome per eccellenza),

che indicava la famiglia (o gens)

d’origine, Ovidius, e, infine, il

cognomen, Naso, che caratterizzava ogni individuo per una specifica caratteristica fisica o caratteriale. Ovidio aveva, dunque,

un naso importante e Naso (Nasone) era una sorta di soprannome, di quelli che ԟ a non voler

essere troppo teneri con le altrui

caratteristiche fisiche o morali ԟ

potremmo usare ancora oggi.

Certo oggi ne faremmo un uso

diverso, ludico e senz’altro non

giuridico, mentre, al contrario,

presso gli antichi romani, dall’e-

tà repubblicana in poi, il cognomen aveva un valore pari a quello del ben più illustre nomen; e

aveva un’utilità in più: serviva a

distinguere gli individui, almeno

quelli di censo superiore. Non a

caso, alcuni dei nostri cognomi

derivano proprio da lì: da qualche avo che si notava fra gli altri

per una caratteristica particolarmente spiccata e dalla sua

discendenza. Lo stesso cognome “Naso” è, tutt’oggi, vitale e

diffuso; non sarà difficile trovare

altri esempi analoghi.

Ma torniamo più precisamente

sulla vita del nostro autore. Noto, oggi, semplicemente come

Ovidio, il poeta nacque a Sulmona, nell’odierno Abruzzo, il

20 marzo del 43 a.C. e morì a

Tomi (oggi Costanza, nell’attuale

Romania) nel 18 d.C.. In realtà,

sulla sua vita si sa poco e

l’unico autentico resoconto che

abbiamo ci arriva dalle sue

stesse parole: quelle di una lunga elegia − cioè una poesia −

autobiografica rivolta ai posteri

(Tristia, IV, 10*, qui riportata in

traduzione nel capitolo che precede la presentazione delle Metamorfosi); accenneremo oltre a

che cosa sono i Tristia, anche se

il nome permette già di anticipare qualche suggestione).

Gli estremi cronologici ci permettono di ricavare una prima

informazione generale: Ovidio

nasce negli ultimi anni della

Roma repubblicana e nel pieno

delle guerre civili che seguirono

l’assassinio di Cesare (alle idi di

marzo del 44 a. C.). Se si considera che nel 27 a. C. viene assegnato a Ottaviano il titolo di

Cesare Augusto, possiamo dire

che Ovidio fu un uomo e un poeta della prima età imperiale. Gli

ultimi e turbolenti anni della sua

vita, dal 14 d. C. in poi, saranno

segnati dalla presenza dell’imperatore Tiberio. Queste brevissime notazioni storiche non

vanno considerate esterne ed

estranee alla sua biografia, perché, in particolare nel suo caso

e in generale per gli uomini di

cultura, il rapporto con il loro

tempo e con la società in cui vivono ha un’influenza determinante sul loro operato.

La famiglia di Ovidio era benestante, appartenente al rango

equestre1. A 12 anni, cioè nel 31

a. C., il padre mandò Ovidio a

Roma insieme al fratello per

completare gli studi di grammatica e retorica, studi che tutti i

giovani di famiglia agiata dovevano praticare: questi, infatti,

avrebbero permesso loro di intraprendere la prestigiosa carriera forense e politica. Ovidio

frequentò le lezioni dei più illustri maestri attivi nella capitale,

in particolare Marco Arellio Fusco e Porcio Latrone, e, più tardi, andò ad Atene, patria natale

dell’arte oratoria, per approfondire le sue conoscenze ed esercitare le sue capacità; durante il

viaggio di ritorno visitò numerose le città dell’Asia minore. Da

ormai un secolo circa, questo

viaggio formativo era un costume diffuso tra i ragazzi di buona

famiglia, un po’ come sarà il

grand tour e, in tempi assai recenti, le vacanze studio per imparare una lingua straniera,

l’anno scolastico all’estero o

l’Erasmus; insomma, a guardare

con attenzione ed evitando superficiali approssimazioni, ci sono analogie fra tutte le epoche.

Rientrato in patria, Ovidio capì

che la retorica, il foro e la politica non erano il suo mestiere: i

suoi interessi erano letterari,

così come le sue attitudini. Provò a intraprende la carriera

pubblica, ma non si distinse per

impegno o risultati particolari;

decise, dunque, di scontentare il

padre per provare a diventare

1

L’ordine equestre, nella Roma del tempo di Ovidio, si distingueva dai patrizi e

dalla plebe. Nella Roma antica, questa

classe sociale era formata dai cittadini

sufficientemente ricchi da possedere un

cavallo ed entrare, perciò, nella cavalleria; solo in seguito, questa divisione

dell’esercito diventò una classe di censo

e con caratteristiche specifiche (privilegi

e ricchezze che li distinguevano dalla

plebe, e l’accesso a specifiche professioni, una fra tutte gli esattori delle tasse).

13

ciò che davvero voleva: un poeta. Ai tempi era meno complicato di oggi fare di quest’arte una

professione, e viverne, ma era

comunque una carriera molto

più incerta e rischiosa del

cursus previsto per un giovane

di buona famiglia. Da ultimo,

un’informazione personale. Ovidio ebbe tre mogli: dopo due

matrimoni sfortunati (da uno dei

quali ebbe una figlia), sposò una

fanciulla della gens Fabia, che

amò profondamente sino alla

fine dei suoi giorni, lontano da

Roma.

Un poeta ribelle, cantore

dell’amore e del sogno

Destinato dalla famiglia alla carriera forense e politica, Ovidio

provò sin da giovanissimo una

spiccata inclinazione verso la

letteratura e la poesia: tutto ciò

che gli riusciva di esprimere bene era in versi (lo scrisse egli

stesso nell’elegia prima citata:

“quod temptabam dicere versus

erat”). Per seguire questa sua

inclinazione, contrariamente al

fratello e ribellandosi alla volontà di suo padre, si dedicò agli

studi letterari.

Le sue opere ebbero da subito

un notevole successo, cosa che

gli permise di entrare a far parte

dell’importante circolo letterario

romano di Messalla Corvino e di

conoscere molti illustri poeti, fra

i quali, ad esempio, Orazio e i

poeti elegiaci Properzio e Gallo,

che erano i principali autori di

poesie amorose del tempo (Virgilio, invece, lo conobbe appena). Anche Ovidio è stato, in

numerosi suoi testi, poeta galante, cantore di una Roma che,

dopo i difficili anni della guerra

civile, aveva voglia di vivere, di

gioire, di gustare la vita e la pace con leggerezza, cedendo al

lusso (in controtendenza coi

programmi di restaurazione dei

costumi morali promossi da Augusto). Ovidio ha saputo offrire a

questa società la letteratura che

cercava, una letteratura che ne

rifletteva i gusti e i comportamenti, e, perciò, ebbe un successo strepitoso. Tra le sue opere, molte sono di carattere giocoso-amoroso, come gli Amores

(tre libri di elegie in cui il poeta

canta il suo amore per Corinna e

per altre donne, e in cui sono

narrate le frivole avventure galanti dell’alta società romana), le

Heroides (ventuno lettere d’amore immaginarie, scritte da

donne della mitologia antica ai

loro amanti), l’Ars Amatoria (un

trattato che spiega che cosa fare per conquistare l’amore delle

donne: un autentico codice della

seduzione, gaudente, esplicito e

dettagliato, in netto contrasto

coi rigidi dettami morali promulgati da Augusto), i Remedia Amores (l’ “anti” Ars amatoria: un

libro che spiega come evitare

l’amore e in che modo liberarsene nel caso ci si innamori); da

ultimo, possiamo ricordare l’incompiuto Medicamina faciei:

circa 100 versi dedicati ai cosmetici femminili.

Apparentemente frivoli e superficiali, questi testi, scritti in metro elegante e impeccabile (distici elegiaci), ricchi di riferimenti storico-mitologici e astutamente ammiccanti, esprimono una

voce acuta, libera e moderna.

Non solo propagano leggerezza

e lodano il progresso, ma inneggiano con maestria al mondo

femminile e alla libertà in modo

non comune all’epoca delle severe disposizioni di Augusto, che

nel 18 a. C. aveva promulgato

leggi severe sui costumi (una in

particolare era de pudicitia, cioè

dettava le norme sugli adulteri e

sul comportamento sessuale in

generale). Altri poeti, quelli legati al circolo di Mecenate, avevano il compito di propagandare la

Roma augustea: Orazio, che faceva divertire con ironia, ma

sempre entro i limiti; Virgilio, che

celebrava la stirpe di Augusto

esaltandone le origini direttamente collegate a Enea. Ovidio

no: preferiva la libertà, e il prezzo che questa gli costò fu alto.

Una fine misteriosa:

l’allontanamento da Roma al

Mar Nero

Nell’8 d.C., con una procedura

eccezionale e istantanea, Ovidio

venne confinato da Augusto a

Tomi, sul Mar Nero, lontano dalla capitale e dai suoi cari, verso i

confini del mondo latino. A tutti

gli effetti si trattò di una relegatio, che, a differenza dell’exilium, non prevedeva la perdita

dei diritti di cittadino e la confisca dei beni; eppure, nonostante le suppliche sue, della moglie

e degli amici, rimase lì fino alla

morte, avvenuta nel 18 d.C. Sulle autentiche ragioni dell’esilio,

è calato, sin dall’antichità, un

silenzio inspiegabile e impenetrabile, e la parabola umana di

Ovidio è ancora oggi un mistero

sul quale si possono solo avanzare delle congetture a partire

dalle testimonianze pervenuteci:

la più probabile è che Ovidio sia

stato, in maniera più o meno volontaria, complice, partecipe o

magari testimone di qualche

scandalo che coinvolse la famiglia imperiale (forse l’adulterio

di Giulia Minore, nipote di Augusto, che fu esiliata nello stesso

anno). Secondo le vaghe parole

di Ovidio stesso nel secondo libro dei Tristia, “carmen et error”

furono le cause del suo allontanamento, cioè la pubblicazione

della troppo audace Ars amatoria e uno sbaglio (suo? Altrui?

Non possiamo dirlo).

In esilio il poeta scrive i cinque

libri dei Tristia, cioè una cinquantina di elegie redatte con

visibile disperazione tra l’8 e il

12 d.C.: dobbiamo immaginare

Ovidio, cantore e fruitore del

lusso, vivere solo, in un paese

sconosciuto, circondato da barbari che parlavano una lingua

incomprensibile. Erano i Geti,

che per i romani rappresentavano l’espressione estrema della

14

rozzezza e dell’incultura, relegati

con loro alla fine del mondo noto. Nei Tristia Ovidio racconta

l’ultima sera a Roma, con parole

drammatiche:

Quando mi torna in mente la visione tristissima di quella notte,

delle ultime ore che passai a

Roma, quando ripenso a quella

notte in cui lasciai i miei affetti,

ancora adesso mi si riga il viso

di lacrime. Si era quasi levato il

giorno in cui per ordine di Augusto dovevo allontanarmi dagli

estremi confini d’Italia. [...] Ero

attonito come quando una persona colpita dalla folgore resta

viva e non si rende conto d’esserlo.

A quell’epoca, un viaggio come

quello che Ovidio doveva compiere, solo, verso il mistero, era

un addio alla vita. Il poeta ricorda (e ci tramanda) anche le ultime parole che gli disse Fabia,

sua moglie, alla quale non cesserà mai di scrivere da Tomi:

“Non ti possono strappare a me.

Partiremo insieme, sì, insieme.

Ti seguirò, moglie in esilio di un

uomo in esilio. Anche per me c’è

un viaggio, anche per me c’è un

posto nella terra ai confini del

mondo: non sarò un gran carico

in più per la tua nave di fuggiasco”. Ma niente da fare: Ovidio

partì senza compagnia, per ordine imperiale, e morì da solo, in

esilio, dieci anni dopo, nonostante le ripetute suppliche a

Ottaviano Augusto e, poi, al suo

successore Tiberio. Del suo periodo sul Mar Nero ci restano

anche le Epistulae ex Ponto: un

epistolario che comprende lettere in forma di elegia ad amici e

parenti.

Ovidio secondo Ovidio

* TRISTIA, IV, 10.

In questa lunga poesia Ovidio

narra ai posteri l’intera storia

della sua vita, secondo il suo

punto di vista, dalla nascita al

sofferto esilio da Roma. Il testo è complesso e raffinato –

secondo lo stile ricercato e

curato tipico del poeta −, ricco

di riferimenti a personaggi, usi

e costumi del tempo, e a tutto

l’immaginario di divinità e

ambientazioni legate all’arte

della poesia (le Muse, il Monte Elicona); tuttavia, non occorre avere presenti con chiarezza tutti i riferimenti per gustare appieno un testo che

racconta la vita di un uomo

che ha vissuto con pienezza e

intensità, scegliendo e soffrendo con coraggio, caparbietà e un briciolo di sfrontatezza, sin dalla più giovane

età.

Chi io fossi, il noto cantore di teneri amori,

ascolta, per apprenderlo, posterità che mi leggi.

Mi è patria Sulmona ricchissima di gelide onde,

che dista nove volte dieci miglia da Roma.

Qui fui dato alla luce, e perché tu sappia la data,

fu quando con pari destino caddero i due consoli.

Se vale qualcosa, antico erede dell’ordine fin dai lontani

proavi, divenni cavaliere non per dono recente della fortuna.

Non fui il primogenito, ma fui generato dopo un fratello

che era nato quattro volte tre mesi prima di me.

La medesima stella vide la nascita di entrambi

e un unico giorno veniva celebrato con due focacce:

è quello, dei cinque giorni di festa dell’armigera Minerva,

che primo diviene cruento per le battaglie dell’arena.

Subito ancor teneri veniamo istruiti e per la premura del padre

frequentiamo i maestri celebri in Roma per la loro arte.

Il fratello fin dalla verde età tendeva all’eloquenza,

nato per le grandi schermaglie oratorie del foro.

Ma a me fin da ragazzo piaceva coltivare le cose celesti

e segretamente la Musa mi conduceva al suo ministero.

Spesso il padre mi diceva: «Perché tenti uno studio inutile?

Il Meonide stesso non ha lasciato alcuna fortuna.»

Ero scosso dalle sue parole e lasciato del tutto l’Elicona

provavo a scrivere parole libere dal ritmo.

Spontaneamente un carme si formava nei metri appropriati,

e ciò che tentavo di scrivere erano versi.

Intanto con tacito passo via scorrevano gli anni

e il fratello e io prendemmo la toga più libera,

e ci ricopre le spalle la porpora col laticlavio

ma la nostra inclinazione rimane quella di prima.

Già mio fratello aveva raddoppiato dieci anni di vita,

quando morì, e io cominciai a essere privo di una parte di me.

Ricoprii le prime cariche dell’età giovanile

e una volta fui uno dei triunviri.

Restava la curia: ma io restrinsi la striscia di porpora.

Quello era un fardello troppo grande per le mie forze;

né il corpo sopportava né la mente era adatta alla fatica

e io rifuggivo dagli affanni dei pubblici onori;

e le sorelle Aonie mi allettavano a cercare i tranquilli

ozi letterari, quelli che il mio intimo ha sempre amati.

Coltivai e adorai i poeti di quel tempo, e quanti vati

erano con me, tanti dèi ritenevo che mi fossero accanto.

Spesso mi lesse i suoi uccelli, più anziano di me, Macro,

e i serpenti che nuocciono e le erbe che giovano;

spesso era solito recitarmi i suoi amori Properzio

in virtù dell’amicizia che a me lo legava;

Pontico celebre per i versi eroici e Basso per i giambi

furono parte diletta della mia cerchia di amici,

e affascinò le mie orecchie Orazio ricco di ritmi,

mentre toccava sulla lira ausonia carmi di dotta fattura.

Virgilio lo vidi soltanto, né l'avaro destino

concesse tempo a Tibullo per la mia amicizia.

Egli successe a te, o Gallo, Properzio a lui,

quarto dopo questi fui io stesso in ordine di tempo.

E come io venerai i più anziani di me, così venerarono

15

me i più giovani, e non tardò a divenir nota la mia Talia.

Quando lessi per la prima volta al popolo i miei carmi

giovanili, la barba mi era stata tagliata una o due volte.

Aveva mosso il mio genio, da me cantata per tutta la città,

Corinna, così chiamata da me con nome non vero.

Ho scritto senza dubbio molto, ma le cose che ho giudicato

non buone le ho date io stesso da correggere alle fiamme.

E anche sul punto di fuggire bruciai certe cose che sarebbero

piaciute, adirato con la mia passione e con i miei carmi.

Tenero e non inespugnabile ai dardi di Cupido

era il mio cuore e un niente bastava a commuoverlo.

Tuttavia pur essendo io tale e accendendomi alla più piccola

fiamma, sotto il mio nome non corse nessuna diceria.

Quasi ragazzo mi fu data una moglie né degna

né utile, che per breve tempo rimase mia sposa;

a lei successe una sposa che, sebbene senza colpa,

non avrebbe diviso tuttavia per sempre il mio letto;

l’ultima, che è rimasta con me fino agli anni avanzati,

sopportò di essere la consorte di un marito esiliato.

Mia figlia, due volte madre nella prima giovinezza,

ma non da un solo marito, mi fece nonno.

E intanto mio padre aveva compiuto il suo destino

e a nove lustri aveva aggiunto altri nove lustri.

Lo piansi non diversamente da come avrebbe egli pianto

me stesso defunto. Resi poco dopo le dovute onoranze alla madre.

Felici ambedue e sepolti nel momento opportuno,

poiché morirono avanti il giorno della mia condanna!

Felice me pure, che sono esiliato quando essi

non sono più in vita e non hanno sofferto per me!

Se tuttavia agli estinti qualche cosa oltre il nome

rimane e una gracile ombra scampa al rogo eretto,

se notizia vi è giunta di me, o ombre dei miei genitori,

e nel foro stigio si parla della mia colpa,

sappiate, vi prego, − né potrei ingannarvi − che la causa

del mio esilio è un errore, non un delitto.

Questo basta per i Mani! A voi torno, o cuori

che desiderate sapere le vicende della mia vita.

Già la canizie, fuggiti via gli anni migliori,

era giunta a mescolarsi alle mie chiome di un tempo.

E dopo la mia nascita, il cavaliere vincitore, cinto

dell’olivo di Pisa, aveva strappato dieci volte il premio,

quando l'ira del principe offeso mi ordina di raggiungere

Tomi situata sulla riva sinistra del mare Eusino.

La causa della mia rovina a tutti troppo nota

non ha bisogno che sia attestata dalle mie parole.

Perché ricordare la slealtà degli amici e i servi malvagi?

Molte cose ho sopportato non più lievi dell’esilio stesso.

Ma l’animo ebbe a sdegno di dover soccombere ai mali

e si dimostrò invitto ricorrendo alle sole sue forze

dimenticando me stesso e una vita trascorsa negli ozi

impugnai con mano non avvezza le armi che il momento chiedeva

e affrontai per terra e per mare tanti pericoli quante

sono le stelle fra il polo nascosto e quello visibile.

Infine dopo essermi trascinato per lunghe peregrinazioni

toccai le rive di Samarzia contigue ai faretrati Geti.

Qui sebbene mi risuonino intorno le armi confinanti,

16

con la poesia, per quanto posso, allevio il triste destino,

e se essa non può giungere alle orecchie di nessuno,

trascorro tuttavia così la giornata e inganno il tempo.

Perciò se vivo, se resisto alle dure sofferenze

e non mi prende il tedio di una vita angosciata,

te ringrazio, o Musa! Infatti tu mi dai il conforto,

tu sei riposo agli affanni, tu vieni come medicina;

tu sei guida e compagna, tu mi porti via dall’Istro

e mi fai posto nel mezzo dell’Elicona.

Tu mi hai dato da vivo − e questo è raro – un nome

eccelso, che la fama suole dare dopo le esequie.

E l’invidia, che denigra le opere dei viventi, non ha morso

col suo dente malevolo nessuna delle mie opere.

Infatti, quantunque il nostro tempo abbia prodotto grandi

poeti, la fama non è stata maligna col mio genio,

e se io pongo molti davanti a me, sono stimato

non inferiore a loro e assai sono letto nel mondo intero.

Perciò se i presagi dei poeti hanno qualcosa di vero,

dovessi io anche subito morire, non sarò tuo, o terra.

Sia che io abbia raggiunto questa fama per il tuo favore,

o con la mia poesia, ti devo il mio grazie, benevolo lettore.

Le Metamorfosi: un canto dall’origine del mondo

Febo mi disse: “Esprimi un desiderio, vergine cumana:

sarà esaudito”. Io presi un pugno di sabbia e glielo mostrai,

chiedendo che mi fossero concessi tanti anni di vita

quanti granelli di sabbia c’erano in quel mucchietto.

Sciocca, mi scordai di chiedere che anni fossero di giovinezza.

(Met., XIV)

Le Metamorfosi (in originale alla greca Metamorphoseon libri, Libri

delle trasformazioni) sono solo un’opera tra le molte di Ovidio, ma di

certo sono la più lunga e la più complessa. Si tratta di un poema epico-mitologico dedicato alle “trasformazioni” (dal greco μεταμόρԄωσις,

che deriva dal verbo μεταμορԄόω, «trasformare»), che l’autore iniziò a

comporre intorno al 3 d. C. arrivando a realizzare (intorno all’8 d. C.

circa) quindici libri di esametri (unica delle sue opere scritta in questi

versi), contenenti circa 250 miti che condividono il tema del mutamento: in essi, esseri umani o creature mitologiche cambiano o vengono cambiati in parti della natura (animata e non).

Ovidio ci fa sapere che l’opera non ha potuto essere rivista da lui come avrebbe desiderato. Anzi, probabilmente sarebbe andata perduta

se non fosse stata pubblicata, su indicazione del poeta stesso da Tomi, a cura di un amico che ne possedeva una copia.

Per descrivere le Metamorfosi, seppur brevemente, partiamo col considerare due concetti generali, eterogenei fra loro, ma imprescindibili,

soprattutto quando si parla di opere antiche: la storia del testo (cioè

la sua tradizione filologica) e il dialogo con le opere precedenti. Il primo aspetto va tenuto presente ogni volta che ci si accosta, o si accompagnano bambini e ragazzi, all’incontro con un testo antico: il testo che oggi possiamo agevolmente sfogliare come sfogliamo un ro17

manzo moderno è un prodotto

totalmente diverso da un romanzo moderno, con una storia

del tutto particolare. Infatti, il

testo non ci è quasi mai arrivato

tale e quale in forma autografa

dell’autore, ma tramite numerosi manoscritti, ciascuno con somiglianze e differenze2 (basti

pensare che della ben più recente Commedia dantesca sono

pervenuti a noi oltre seicento

codici redatti da mani diverse!).

Solo l’accurato lavoro di confronto e scelta dei filologi ci

permette di fruire dell’opera in

una forma, se non originale, almeno coerente e plausibile; ciò

significa anche che possono

2

Nel caso delle Metamorfosi, i codici

pervenuti probabilmente continuano una

pluralità di edizioni antiche. Infatti, nonostante la grande popolarità che le

Metamorfosi ebbero quando vennero

composte nessun manoscritto di quel

tempo è giunto a noi; ciò non stupisce se

si considera che il poema fu tacciato di

essere “opera pericolosamente pagana”: probabilmente, molti manoscritti

vennero distrutti soprattutto durante il

periodo della cristianizzazione dell’Impero. Esistono frammenti dei secc. IX e

X, ma i primi manoscritti utilizzabili per la

ricostruzione testuale sono databili intorno all’XI secolo

sempre essere approntate nuove edizioni, che presentano nuove

scelte a livello di testo latino proposto (e, sicuramente, nuove traduzioni rispondenti a diversi criteri stilistici: più attuali, più poetiche, più

letterali…). Il secondo aspetto, quello del dialogo con le opere precedenti, è legato ai contenuti e ci porta a riflettere sul valore del bagaglio culturale, del sapere, delle informazioni che portiamo con noi e

sappiamo riutilizzare; oggi ԟ nella nostra società sintetica e veloce ԟ

molto meno, ma per gli antichi, e almeno fino al Rinascimento (con

esito estremo nel principio d’imitazione), riprendere le opere precedenti, giocare con l’intertestualità, fare tesoro e riproporre in forma

nuova i saperi precedenti erano segni del valore di un autore e di

un’opera. E al pubblico piaceva (i miti, ad esempio: sono storie di

sempre, e, a ben guardare, ritroviamo l’impronta di molti nelle novelle

e nelle fiabe di epoche successive).

In questo senso, le Metamorfosi sono una grande raccolta di narrazioni derivanti dalla mitologia greca ԟ che a sua volta le aveva recuperate da storie precedenti ԟ reinterpretate alla luce della storia e della

sensibilità latine, per mano di Ovidio: il poema contiene, infatti, legate

fra loro in un’unica macro-storia, circa 250 narrazioni mitologiche, più

o meno lunghe. Perché scegliere di scrivere un’opera del genere? Le

risposte che si potrebbero dare sono molte, e di diversa entità. Anzitutto, va detto che l’attenzione di Ovidio per i miti e le tradizioni si era

già, in parte, espressa nei Fasti: sei libri che descrivevano l’origine

delle feste del calendario romano, insieme a numerose altre leggende

e tradizioni (il progetto prevedeva dodici libri, uno per ogni mese

dell’anno). Inoltre, la mitologia rappresentava una materia apprezzata, vastissima e affascinante con cui cimentarsi, per la quale erano

disponibili numerosi modelli filosofici e letterari da rielaborare e personalizzare (uno per tutti, la raffinata poesia dei poeti alessandrini di

età ellenistica). Il fine più significativo dell’opera nel suo insieme, tuttavia, era ancora un altro: celebrare la storia della romanità inquadrandola nel percorso dell’intera creazione, romanità che, sotto il

principato di Augusto, aveva raggiunto il culmine.

Le Metamorfosi, lungi dall’essere una raccolta

disorganica, rivelano una profonda unità espressa attraverso la presenza pervasiva di una natura in dialogo con la leggenda e col mito, principio

instancabile del divenire del tutto: una natura

profondamente viva, in cui ogni albero e ogni fiore hanno una storia da raccontare. Nel fluire della storia universale, ogni mito si lega nella finzione letteraria al successivo, partendo dalla creazione dell’universo (la trasformazione più antica:

dal Chaos al Kosmos ordinato) fino alla storia più

recente (l’apoteosi di Cesare, trasformato in astro, e la glorificazione di Augusto). In questo

percorso trova posto l’intero bagaglio mitologico

e storico greco-latino, narrato in una sorta di

“carmen continuum” della nostra civiltà (da Medea a Teseo e Arianna, dalle fatiche di Ercole a

Orfeo ed Euridice, da Enea a Romolo), come se il

mito non fosse disgiungibile dalla storia reale,

nel fluire incessante e a volte angoscioso del

tempo che passa. La maestria del poeta è quella

di saper unire un episodio all’altro, di lunghezza

diversa, attraverso legami sottili, ma efficaci: a18

nalogie tra i miti, similitudini

contenutistiche, incastri, personaggi che diventano voci narranti e molto altro.

Sebbene il materiale sia in gran

parte tradizionale, il risultato

dell’operazione ovidiana è innovativo: nei suoi racconti ci sono

più fantasia, più sensibilità e più

attenzione alle sfumature psicologiche dell’individuo e alle sue

sofferenze; inoltre, lo stile, le

scelte lessicali accurate e il metro (un esametro di estrema musicalità) accompagnano con leggerezza l’incessante racconto

delle mutazioni e la percezione

della vanità delle forme solo apparentemente stabili. Della trasformazione, Ovidio mette in risalto talvolta la velocità, altre

volte la lentezza, il persistere

della natura precedente nella

nuova, con il dramma che questo comporta. Anche nei casi in

cui le narrazioni non comportino

una evidente trasformazione fisica, c’è comunque un sottile

gioco di trasformazione interiore. In tutti i casi, al di là della

superficie del racconto, si intravede una sensibilità inquieta

molto attuale, che trapela dal

tormento de

ei personaggii e che ha afffascinato arttisti di tutte le epoche: basti so

offermarsi a leggere i frem

miti che ancorra percorrono

o la ninfa Dafne tra

asformata in alloro per sfuggire

s

all’am

more imposssibile di

Apollo o l’ecco della voce della ninfa in

nnamorata dii Narciso, che

e a sua

volta, innam

morato di sé sttesso, si ridurrrà a un fiore.

Soffermiamo

oci, infine, brrevemente, su

s un aspetto

o formale della poesia, e cioè sull’esametro

s

. Non possiam

mo sapere co

ome i latini le

eggevano esattame

ente né questo né altri schemi metrici mutuati dalla tradizione greca, ma sappiam

mo che essi ra

appresentano

o delle seque

enze regolari di pied

di (gruppi di due

d o più silla

abe brevi o lu

unghe3) che costituic

vano la misu

ura del verso (piedi perché

é il ritmo si ba

atteva col piede).

Ogni forma poetica era realizzata se

econdo precisse e regolari scelte

metriche. L’e

esametro è la

a più antica tipologia di ve

erso in uso, im

mpiegato in partico

olar modo perr la poesia ep

pica (è il mettro dell’Eneid

de) o didascalica; esso

e

è formatto da una seq

quenza di se

ei piedi dattilici (prevalentementte di tipo

, lunga

a-breve-breve

e, ma con variante

frequente lu

unga-lunga: la

a sillaba lungga porta rego

olarmente l’acccento;

nel caso di due lunghe è sempre acccentata la prrima); l’ultimo

o piede

manca di un

na sillaba:

Proviamo a leggere

l

in me

etrica il primo

o distico delle Metamorfosi:

Ìn nova fèrt animùs

mutàtas dìce

ere fòrmas

còrpora dì co

oeptìs

nam vòs mu

utàstis et ìllass

3

Per una spieggazione sulle qu

uantità vocaliche

e si veda la sezione dedicata alla lingua

latina.

19

Solitamente, dopo il terzzo acS

c

cento

si rea

alizza una cesura,

d

detta

pentem

mimera (cioè

è una

p

pausa

brevisssima nella le

ettura,

c può colloccarsi anche altrove

che

a

n verso). Va ribadito, perrò, che

nel

q

queste

regola

arità di letturra, qui

s

solo

accennate, sono una

a conv

venzione

che non ci arriva

a diretta

amente dallla latinità: infatti,

n possiamo

non

o sapere con

n esatte

ezza come vveniva letta la

a poes nel mondo latino, e, probasia

b

bilmente,

la lettura era piiù timb

brica,

cromatiica e musicale della

a nostra (che si basa, in

nvece,

s

sull’aumento

dell’intensità

à della

v

voce

dove ccade un acccento).

P

Pertanto,

posssiamo anch

he god

derci

le opere

e poetiche dandone

u lettura in

una

n prosa espre

essiva;

tu

uttavia, è o

opportuno almeno

s

sapere

che, a livello formale, vi

e

erano

convenzioni metrich

he ben

p

precise

e che

e nulla, nem

mmeno

u singola p

una

parola, era la

asciata

a caso.

al

Dal latino alle lingue romanze: un parlare al modo dei romani

GIOCHI LINGUISTICI TRA PASSATO E PRESENTE

Noi parliamo latino? Perché

accostarsi a questa lingua.

La domanda potrebbe apparire

ingannevole. Troppo semplice

rispondere “No, parliamo italiano”, troppo vago – anche se più

vicino alla risposta esatta – rispondere “Sì, in un certo senso

sì”. Come fare, allora? Quali sono gli strumenti interpretativi

corretti per arrivare alla risposta

giusta? Come accompagnare i

bambini, gradualmente e in

forma ludica, a scoprire la grande trasformazione linguistica di

cui sono eredi e nella quale sono immersi ogni giorno? E, soprattutto, perché? Da più parti si

sente dire che il latino non serve

a nulla, perché è una lingua

morta e non insegna niente di

pratico. Limitiamoci a considerare l’aggettivo morta: se, in riferimento a una lingua, si intende

non più parlata, non più usata

come strumento di comunicazione, possiamo anche essere

d’accordo; tuttavia, se ci fermiamo a considerare la vitalità

del latino come base di derivazione dell’italiano e delle altre

lingue romanze di oggi, nonché

l’inesauribile possibilità che offre, insieme al greco, per la creazione di neologismi (in particolare scientifico-tecnologici) dobbiamo ricrederci.

È qui che l’argomento dell’inutilità dell’avvicinamento al latino

cade: non si tratta di diventare

traduttori esperti, ma, semplicemente, di stimolare la naturale curiosità dei ragazzi attraverso il materiale linguistico che li

circonda, in modo che ne diventino osservatori più consapevoli.

Perché si pensa sia possibile,

giusto e urgente incentivare nei

giovanissimi lo sguardo scientifico sulle diverse dimensioni della realtà, ma questo non si con-

sidera utile in campo linguistico? Il tentativo di risposta alla

domanda “Noi parliamo latino?”

parte proprio da qui, nella presa

di coscienza che l’italiano di oggi non è un prodotto stabile, nato, chissà come, qualche decina

d’anni fa, e non è nemmeno

sempre stato uguale, ma ha una

storia, in parte comune con altre

lingue, che si radica indissolubilmente a quella del latino, di

cui è la continuazione. Un simile

allargamento di prospettive, oltre a prestarsi come miniera di

possibilità didattiche, potrà contribuire, pian piano, a incentivare la sensibilità linguistica degli

allievi.

Cominciamo:

che cos’è il latino?

Intuitivamente, per formazione

scolastica o per cultura generale, grossomodo abbiamo tutti

un’idea più o meno esatta di

che cos’è il latino. Se dovessimo

rivolgere la domanda a un gruppo di persone (non classicisti o

filologi classici di professione),

dall’età dell’adolescenza in su,

otterremmo

presumibilmente

svariate risposte, ciascuna delle

quali contenenti una parte di

verità e ciascuna delle quali sarebbe una variante sui temi seguenti: “Era la lingua parlata

nell’antica Roma”, “Era la lingua

che si usava prima dell’italiano”.

Qualcosa di esatto c’è, ma mancano molti elementi.

Confrontiamo con queste risposte la definizione di un’illustre

enciclopedia (la voce “lingua latina” della Treccani, consultabile

online):

Lingua indoeuropea appartenente al gruppo italico o protolatino, lo stesso di cui fanno parte

quelle di altri popoli (Ausoni, Opici, Enotri e Siculi) che, insieme

20

ai Latini, si insediarono nella

parte centromeridionale dell’Italia fra il 3° e il 2° millennio a. C.

Vediamo, innanzitutto, che il

senso comune ci porta – con

alcune limitazioni e imprecisioni

− alla dimensione dell’uso (era

la lingua “parlata”, ma anche

“scritta”, a Roma), mentre l’enciclopedia ci offre per prima una

definizione della lingua dal punto di vista storico. Un manuale

universitario di glottologia andrebbe più a fondo nelle caratteristiche tipologiche ed evolutive della lingua, mentre un manuale specifico di grammatica

storica illustrerebbe i mutamenti

interni che hanno portato dal

latino al volgare italiano (per fare un esempio fra i più semplici,

mostrerebbe che, gradualmente, i dittonghi latini hanno subito

monottongamento: per intenderci, da AURUM sia derivato il

nostro oro).

Tutto ciò è “il latino” o, meglio,

tutto ciò è studio del latino.

Questi e altri approcci concorrono a descrivere una qualsiasi

lingua come entità caratterizzata da più livelli d’indagine e da

più dimensioni di variazione nel

tempo e nello spazio, a seconda

dei registri e del canale di trasmissione orale o scritto. Nella

realtà di individui parlanti e scriventi, siamo propensi a percepire una lingua nella sua dimensione concreta di strumento di

comunicazione immediatamente disponibile; eppure, dietro la

lingua dell’uso quotidiano odierno c’è una storia lunga e complessa, una storia che continua

ancora oggi. Infatti, nemmeno

l’italiano odierno è arrivato a

una conformazione grammaticale, sintattica e neppure ortografica definitiva: basti notare la

quantità di grafie concorrenti e

di abbreviazioni (più o meno accettate a seconda del mezzo di

comunicazione: ciò che è lecito

in un sms o in una chat può non

esserlo in una tesi di laurea),

per non parlare della libertà sintattica, dei neologismi, dei prestiti e delle rifunzionalizzazioni

di parole (un esempio per tutti,

tipo in luogo di come).

La data di nascita delle lingue: un compleanno impossibile

Da quel poco che abbiamo detto

finora, possiamo facilmente intuire che è estremamente complicato fissare una “data di nascita” per le lingue moderne; e il

risultato che si ottiene è inevitabilmente approssimativo e fittizio. L’evoluzione linguistica è,

infatti, più un flusso che una sequenza di tappe. Per l’italiano gli

storici della lingua hanno prova-

to a individuare nel 960 l’anno

natale del volgare e nel celebre

Placito Capuano (Sao ko kelle

terre... Con k per ch-: grafia, ai

tempi, perfettamente lecita) il

suo “atto di nascita” (si trattava

di un atto notarile vero e proprio, nel quale, in mezzo a frasi

tutte in latino, ne compariva una

chiaramente in volgare). Per il

latino, la questione è ancora più

complessa e, dato il difficile reperimento di testimonianze

scritte, è davvero difficile dire

quando questo idioma ha prevalso sugli altri diffusi tra le popolazioni dell’Italia preromana

(visibili nella cartina qui a fianco). Eppure, a un certo punto,

dopo una lenta competizione

con gli idiomi delle popolazioni

sottomesse (lingue di sostrato),

il latino è diventato protagonista

della storia della romanità e delle sue conquiste, della sua oratoria e della sua letteratura.

21

Dal latino alle lingue romanze:

l’italiano e le lingue sorelle

Insomma, anche le lingue hanno

una storia e non nascono come

prodotti pronti all’uso in un momento preciso della storia. Anzi,

la loro storia è, spesso, complessa e lunga, e procede su un

doppio binario: la storia interna

(come cambiano la grammatica

e le strutture delle lingue nel

tempo) e la storia esterna (Come cambia l’uso linguistico?

Come si trasforma la percezione

dei parlanti? Perché certe lingue, un tempo prestigiose, gradualmente perdono di vitalità?).

Le due “storie” sono indissolubilmente legate: infatti, sono

proprio i parlanti, che vivono in

un dato lasso di tempo, a cooperare lentamente e senza accorgersene al cambiamento linguistico interno. Dal latino parlato, più esposto ai mutamenti rispetto alla sua varietà scritta,

sono nate le diverse lingue romanze, che potete vedere qui

sotto; sono lingue sorelle in

quanto derivano da un unico

genitore: il latino, appunto. Ecco

perché in esse possiamo trovare

molte somiglianze (ad esempio

nel lessico). Le differenze nei

suoni, nelle parole e nelle strutture dipendono, invece, dalla

storia individuale delle singole

lingue, che si sono dovute confrontare con idiomi preesistenti

nei territori di diffusione. Il fenomeno di trasformazione del

latino nelle diverse lingue “figlie” è avvenuto lentamente.

Le lingue romanze o neolatine

sono, dunque, un gruppo di lingue geneticamente affini; esse

sono la continuazione del latino,

rispetto al quale non manifestano nessuna interruzione drastica. Il periodo intercorso fra

l’epoca dell’unità latina e quella

dell’attestazione dei diversi idiomi indipendenti non è troppo

grande; e comunque va detto

che anche lo stesso latino non

era una lingua davvero omogenea. L’espansione del Latino dal

suo primitivo centro sulla riva

sinistra del Tevere, prima in Italia e poi nell’intera Romània

(termine preso a prestito dalla

filologia romanza per indicare il

territorio di diffusione del latino),

e i conseguenti contatti con le

lingue dei popoli assoggettati

avevano senz’altro creato numerose differenziazioni nelle diverse aree di latinità. All’incirca

nel quinto secolo, quando

l’Impero Romano d’Occidente

cedette alla pressione dei barbari, le differenze regionali cominciarono a farsi più marcate e

lo divennero ancor di più quando i legami politici e amministrativi che riunivano le parti

dell’impero iniziarono ad allontanarsi, originando singole regioni man mano più autonome.

Insomma, fino a quando la forza

accentratrice della capitale

dell’Impero

permise

che

all’unità politica corrispondesse

anche una relativa unità linguistica, le varietà non uscirono

mai dagli argini delle differenze

regionali, almeno per quanto

risulta dalle testimonianze scritte superstiti. Man mano, però,

che l’unità imperiale si allentò,

anche l’unità linguistica, sebbene i legami culturali permanessero, ne risultò indebolita.

Per quanto riguarda il cambiamento linguistico, i glottologi

hanno individuato un elemento

importante e significativo nella

distinzione fra centro e periferia

dell’impero, che vale la pena di

ricordare. Partiamo da un caso,

quello della parola “plus”, più,

che nelle lingue moderne ha avuto gli esiti seguenti (provate a

pronunciarli, tenendo conto che

sardo e rumeno si pronunciano

come si scrivono, proprio come

il latino):

22

Plus (latino)

plus (rumeno)

pius (sardo)

plus (francese)

più (italiano)

mas (spagnolo)

mais (portoghese)

Consideriamo prima di tutto la

geografia: Spagna e Portogallo

sono laterali e più lontane rispetto al centro dell’impero, così

come la Romanìa (che oltre a

essere laterale è isolata fra lingue di ceppo slavo); isolata, nel

vero senso della parola, è la

Sardegna. Poi consideriamo che

mas e mais derivano da MAGIS,

forma comparativa arcaica precedente PLUS in latino. Mettendo assieme i pezzi possiamo notare che la forma più recente,

PLUS, si è affermata in Italia e in

Francia con vistose differenze di

pronuncia: questo vuol dire che

la lingua era più vitale; poi possiamo osservare che plus si è