il nostromuseo

Guida alla Mostra Permanente

della Grande Guerra

in Valsugana e sul Lagorai

A cura delle classi. VAL e VBL

Istituto di Istruzione A. Degasperi - Borgo Valsugana

(Foto Giacomo Bianchi)

coordinate dal prof. Pierluigi Pizzitola

Supervisione scientifica: Luca Girotto, Fulvio Alberini

1

2

Allestita all’interno dell’ex Mulino Spagolla in uno degli angoli fluviali più suggestivi del centro storico di

Borgo, la Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e sul Lagorai è il risultato dell’impegno

dell’Associazione Storico-Culturale della Valsugana Orientale e del Tesino (ASCVOT) che ha tra i suoi

scopi quello di conservare e valorizzare le testimonianze materiali, bibliografiche, archivistiche e fotografiche sulla Grande Guerra nell’area compresa tra la Valsugana e la catena del Lagorai-Cima d’Asta.

L’esposizione, inaugurata nell’ottobre 2002, ma ampliata e radicalmente rinnovata nella forma attuale a

fine 2005, occupa due ambienti strettamente connessi ma radicalmente diversi.

La prima parte si snoda in un ampio e luminoso locale a colonne, dove le vetrine si alternano a pannelli

fotografici e diorami. Articolata in spazi tematici, essa racconta al visitatore l’evolversi delle operazioni

militari, illustrando con materiale fotografico dell’epoca i campi di battaglia e le distruzioni subite dai

paesi della valle.

Anche il contemporaneo progredire dell’arte della guerra si dipana spaziando dall’evoluzione del copricapo alle trasformazioni dell’uniforme da combattimento, dal modernizzarsi delle armi da fuoco individuali alla progressiva perdita d’importanza della baionetta e all’apparizione del pugnale da trincea.

Nelle bacheche compaiono pezzi eccezionali, come il cavalletto italiano e austriaco per il tiro fisso, i prototipi di “berretto corazzato” che diedero avvio all’evoluzione dell’elmetto metallico, o le corazze “Farina”,

antesignane dei moderni giubbotti antiproiettile utilizzate dai guastatori italiani.

Suggestivi diorami illustrano scene di vita di trincea, o ci mostrano il riposo di militari annidati in una

baracca d’alta quota. Ariose vetrine ospitano poi fedeli ricostruzioni delle uniformi, realizzate con preziosi

materiali originali dell’epoca.

Questa pubblicazione fornisce un utile supporto alla visita ed è stata realizzata grazie al prezioso impegno delle classi VA e VB del Liceo scientifico Degasperi di Borgo Valsugana. Coordinati dal professor

Pierluigi Pizzitola, gli studenti hanno aderito con entusiasmo all’attività sperimentale Il Nostro Museo

che s’inserisce nel progetto Museo Diffuso finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e

Rovereto. Tale iniziativa è nata con lo scopo di mettere in dialogo i diversi spazi culturali e musei della

Valsugana orientale per valorizzare e comunicare con maggiore forza le ricchezze naturali e culturali di

questo territorio.

Organizzato in sezioni tematiche, il testo offre la possibilità di immergersi negli spazi della mostra e di

soddisfare le curiosità, il desiderio di approfondimento e conoscenza che naturalmente nasce nel corso

della visita al museo.

Nella sezione conclusiva una breve appendice racconta nel dettaglio il progetto, le motivazioni metodologiche, culturali e didattiche che lo hanno animato.

Guida alla

Mostra

Permanente

della Grande

Guerra in

Valsugana e

sul Lagorai

3

Un’introduzione allo sco

Grande Guerra in Valsug

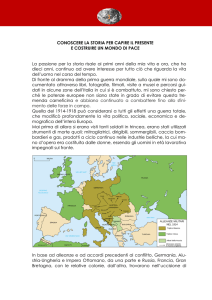

Non è possibile trattare gli eventi di una singola zona, ancor più se

periferica, senza fare un accenno al quadro storico che racconta la

dimensione e la complessità del primo conflitto mondiale.

4

Sarajevo, 28 giugno 1914: il nazionalista serbo Gavrilo Princip

uccide l’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’AustroUngheria, e la moglie Sofia Chotek.

L’evento provoca la reazione politica imperiale, che sfocia in un

inaccettabile ultimatum alla Serbia e porta, una volta rifiutato, allo

scoppio di un conflitto fra i due Stati. Il gioco di alleanze fra le principali nazioni europee fin dall’inizio del secolo (principalmente la

Triplice Alleanza e la Triplice Intesa) dà il via a un “effetto cascata” di

ultimatum e dichiarazioni di guerra.

Fra il 28 luglio e il 5 agosto 1914, si trovano coinvolte nel conflitto

anche Germania, Francia, Inghilterra e Russia: uno scontro regionale si trasforma in una guerra totale europea.

L’allargamento del fronte richiede sempre più truppe: all’indomani dello scoppio del conflitto vengono richiamati tutti i riservisti. In

Valsugana, come nelle altre province dell’impero Asburgico, vanno sotto le armi tutti gli uomini abili fra i 21 e i 42 anni che vengono

inquadrati in unità etnicamente miste (sia italiani che tedeschi) nei

reggimenti Landschutzen e Kaiserjager. Questi reparti vengono in

seguito inviati principalmente sul fronte Galiziano.

Le notizie che arrivano dal fronte diffondono l’idea di un conflitto

che si sarebbe vinto in poco tempo e con poche perdite. In seguito, i racconti dei feriti e dei convalescenti o reduci avrebbero

coppio della

ugana

raccontato una storia ben diversa, in cui dominavano i tre fattori determinanti

della Prima guerra Mondiale: la trincea, il baluardo della difesa ma che spesso era il regno del fango, di topi, insetti e malattie; il reticolato, disteso in barriere

fitte e impenetrabili che dovevano essere aperte con gran difficoltà ed alto costo

in vite umane; la mitragliatrice, che da sola poteva falciare centinaia di uomini.

L’entrata dell’Italia nel conflitto il 24 maggio 1915 trasforma il Trentino in vero e

proprio campo di battaglia: la linea del fronte austriaca viene tuttavia attaccata

solo da una delle cinque armate Italiane, mentre le altre quattro si concentrano

ad est e nord-est, tra Cadore, Carnia, alto e basso Isonzo e costiera adriatica.

All’inizio del 1915 l’Austria registra già la perdita di 2 milioni di uomini fra caduti,

feriti,dispersi e prigionieri. Vengono destinati alla difesa anche giovani con meno

di 21 anni e gli uomini fino ai 50, in generale male equipaggiati e scarsamente

addestrati.

Gli italiani cominciano a risalire la valle da Grigno verso Borgo Valsugana. Nonostante la mancanza di resistenza austriaca, impiegano tre mesi per arrivare

a Borgo Valsugana, che viene occupato il 24 agosto. Nel frattempo gli Austriaci

arretrano a Levico e occupano le zone montane circostanti individuando, in particolare, la Panarotta come punto di osservazione della valle.

Fra il luglio e il dicembre 1915 le regie truppe conquistano Telve e Olle, oltre a

varie alture tatticamente rilevanti fra cui il Monte Lefre, un fondamentale osservatorio per le artiglierie, e la Val di Sella. In questa fase gli Italiani procedono senza

opposizioni, salvo scontrarsi con poche pattuglie.

Dopo la battaglia di Sant’Osvaldo (aprile 1916), la situazione cambia radicalmente il 15 maggio 1916 quando gli Austriaci danno il via alla Strafexpedition

(Spedizione punitiva), l’offensiva con la quale le forze imperiali riescono a sfondare la linea italiana, dilagando sull’altipiano dei Sette Comuni vicentini. La Val di

Sella viene rapidamente rioccupata, gli Austriaci rientrano quindi a Borgo Valsugana e Olle (devastati da bombardamenti incendiari) costringendo gli Italiani alla

fuga. Anche Telve, Torcegno e l’altura del Civeron tornano in mano austriaca,

costringendo gli Italiani a ripiegare su Agnedo e Ospedaletto e al caposaldo di

Monte Lefre. Il fronte si sposta quindi alla confluenza del Maso col Brenta, mentre gli Italiani si aggrappano all’estremità orientale del Civeron.

Gli imperiali, il 24 maggio attaccano anche la zona di Samone, su Monte Cima

- chiave per l’accesso al settore di Strigno e del Tesino - dove però la puntata

offensiva viene respinta grazie alla resistenza dei battaglioni alpini.

Il 1917 culmina sull’Ortigara, senza risultati tangibili per gli italiani. Sul fondovalle

l’offensiva Italiana su Carzano si conclude in un massacro costato oltre 1300

perdite.

Con l’offensiva di Caporetto ed il conseguente ripiegamento italiano, il fronte si

sposta sul Grappa ponendo fine alle operazioni in Valsugana fino al novembre

dell’anno successivo, quando il crollo dell’apparato militare dell’Austria-Ungheria

permette alle regie truppe di risalire velocemente il corso del Brenta fino a Borgo,

Levico e Caldonazzo.

Quando gli sfollati e i reduci rientrano ai paesi natii, alla fine del 1918, trovano

abitati vuoti e in rovina, gravemente danneggiati dagli scontri e dagli scambi tra le

opposte artiglierie; le campagne, solcate dai trinceramenti, devastate e incolte;

il patrimonio pastorale distrutto ed i boschi bruciati dai bombardamenti o abbattuti per ricavare la legna. Un’economia e una società devastate, che dovettero

ripartire da zero per costruire una prospettiva di vita a una popolazione che nella

quasi totalità non aveva neppure immaginato l’idea diventare italiana.

Simone Lenzi, Andrea Zambiasi, 5BL

5

Le divise

Principali evoluzioni

nel corso della guerra

6

La tradizione militare dell’Esercito Austro-Ungarico era una

delle più antiche fra quelle esistenti all’epoca. I vari corpi

erano caratterizzati da una combinazione di mostreggiature e profilature colorate, bottoni metallici numerati e copricapi che potevano essere uguali per il Corpo e con differenze minime a seconda della specialità alla quale il militare

era destinato. In seguito al cambiamento delle condizioni

di guerra/battaglia si abbandonarono le uniformi tradizionali

con colori vivaci e bottoni luccicanti per dotare le truppe di

un abbigliamento mimetico e meno appariscente, adatto

agli ambienti rocciosi. La fanteria e l’artiglieria dell’esercito

comune adottarono così un’uniforme da combattimento

più moderna di panno grigio-azzurro.

I Tiroler Kaiserjager, i cosiddetti “cacciatori dell’Imperatore”, erano un corpo di

fanteria leggera. La nuova uniforme, di colore grigio-azzurro, aveva un taglio più

confortevole e pratico per muoversi più rapidamente nelle operazioni. La giacca era caratterizzata dalla fattura del colletto “in piedi” con applicate all’esterno

le mostrine rettangolari di panno verde erba, tipiche del Reggimento di appartenenza, sulle quali erano cucite le eventuali stellette di grado. A completare

l’uniforme c’era il berretto da campo di panno grigio-azzurro con la visiera rigida

su cui era fissata frontalmente una coccarda con il ricamo del monogramma

imperiale FJI. La tenuta era completata da un cinturone in cuoio con fibbia rettangolare in ottone, prodotta in diversi modelli, prima e durante la guerra.

I Tiroler Kaiserschutzen erano gli “alpini” austriaci. Il colore delle divise era il

Feldgrau (simile al colore dell’uniforme germanica). La giubba da truppa aveva

il bavero rivoltato con mostrine verde erba e il ricamo degli Edelveissabzeichen

che distinguevano le truppe da montagna. I pantaloni, ampi sulle cosce e stretti

sotto il ginocchio, venivano portati con gambaletti di lana al polpaccio; questi

ultimi erano privi del piede, avvolto di solito con pezze di cotone. Gli scarponi in

cuoio robusto alti fino alla caviglia, avevano suole e tacchi rinforzati da una fitta

chiodatura. Il berretto, di feltro impermeabile aveva un risvolto con taschino nel

quale era infilato il Federschmuck di penne di gallo forcello. Il fregio frontale recava il monogramma coronato dell’Imperatore Karl I. Al seguito dei soldati, pochi

ma essenziali oggetti per la sopravvivenza in montagna.

Le Sturmtruppen furono le ardimentose truppe d’assalto austro-ungariche della

Prima Guerra Mondiale. Istituite nel 1916, sull’esempio di quelle tedesche, erano

equipaggiate con una divisa rinforzata con toppe di cuoio su gomiti e ginocchia,

elmetto d’acciaio, tascapane con provviste, torcia elettrica, carabina, baionetta,

bombe a mano e pugnale d’assalto, spesso costruito dagli stessi soldati. La

giubba grigio-verde era aperta, con decorazioni sul bavero, un maglione a collo

rovesciato al posto del colletto chiuso e pantaloni all’alpina; l’equipaggiamento

era rappresentato da materiali comodi e leggeri. La giubba aveva inoltre un distintivo: il cosiddetto brevetto Sturmtrupp in lega di zinco, marchiato frontalmente

con la lettera “G“.

L’Uniforme del soldato italiano era composta da una giubba e pantalone di pan-

no pesanti, con piccole differenze per le Armi a Piedi (Fanteria, alcune specialità

di Artiglieria e Genio) o le Armi a Cavallo (Cavalleria, Artiglieria e Carabinieri). La

giubba, ampia e comoda, era a un petto con colletto in piedi ed era chiusa da

una bottoniera nascosta. Degli spallini a salsicciotto erano fissati all’attaccatura

delle maniche che terminavano con dei paramano a punta. Sotto la giacca, un

gilet di taglio classico.

Il soldato di fanteria apparteneva alla famosa brigata Sassari (come indicano le

mostrine della giubba) ed era armato di fucile con baionetta. L’uniforme, di colore grigio-verde, era composta da una giubba a un petto priva di tasche esterne,

pantaloni lunghi, stretti alla caviglia da due laccetti e ricoperti nella parte inferiore

dalle fasce mollettiere, stivaletti in cuoio ed elmetto metallico Adrian, oltre, a

scopo protettivo, degli occhiali paraschegge.

L’ufficiale di fanteria aveva un’uniforme da combattimento in panno grigio-verde. La giubba aveva quattro tasche esterne, sul bavero in piedi erano applicate

delle mostrine con stellette da ufficiale. Indossava pantaloni per truppe montate,

molto in uso tra gli ufficiali, corti e stretti sotto il ginocchio con fasce mollettiere in

panno che coprivano la parte inferiore delle gambe. Gli stivaletti, del modello per

truppe da montagna, avevano una chiodatura pesante della suola. Portava un

elmetto Adrian scuro di fornitura francese.

Caterina Giacobbo, Martina Natali 5AL

7

Le maschere

anti

gas

8

Durante la Prima Guerra Mondiale una delle innovazioni

che più cambiò la natura dei combattimenti fu il gas. Le

armi chimiche vennero utilizzate in larga scala grazie ai

notevoli progressi dell’industria che aveva messo a punto

sostanze sempre più nocive.

Il primo Stato a utilizzare questa nuova arma fu la Germania nel 1915. Solo due anni dopo, nel 1917 circa, i tedeschi lanciarono un attacco contro gli italiani utilizzando tali

armi; fu impiegato un nuovo composto, l’iprite, (chiamata

dai francesi Gas Moutarde a causa del suo forte odore di

mostarda) un liquido che impregnava il terreno per molto

tempo, provocando gravi lesioni alla pelle in caso di contatto e la morte se respirato.

Per difendersi i soldati iniziarono a usare tute gommate e

maschere protettive. Si sperimentarono poi nuovi composti e le tecniche per

l’impiego dei gas progredirono velocemente; dalle semplici bombole si passò

alle bombarde, ai proiettili e alle bombe a mano caricate a gas. Contemporaneamente però si svilupparono anche sostanze neutralizzanti e maschere che

proteggevano l’apparato respiratorio contro aggressivi chimici come il fosgene,

i lacrimogeni (irritanti per le mucose) o dall’iprite (tossica per l’organismo). Nonostante l’effetto dei gas fosse disastroso, la buona riuscita degli attacchi dipendeva dall’effetto sorpresa (che scomparve quasi subito a causa degli allarmi

adottati: sirene, fischietti, segnali luminosi) e dalla direzione del vento, che poteva

far cambiare la traiettoria ai gas, disperdendoli ed eliminando il loro effetto. L’Italia

non ricorse immediatamente a protezioni valide e per questo i gas tossici fecero

inizialmente molte più vittime del previsto.

L’utilizzo di questa metodologia offensiva basata sull’emissione di nubi di gas

asfissianti fu abbandonato dal nemico dopo l’attacco del 29 giugno 1916 a San

Michele in cui gli effetti furono inferiori alle aspettative. Si passò quindi all’impiego

di bombe da bombarda e di proiettili d’artiglieria “a liquidi speciali”, che assicuravano maggiormente l’effetto sorpresa. Episodi come quelli del S. Michele

aumentarono il terrore dei soldati anche se i mezzi per la neutralizzazione dei gas

erano diventati parte integrante dell’equipaggiamento. Le maschere limitavano

però l’udito, non permettevano di parlare e affaticavano la respirazione (molti soldati morivano proprio perché toglievano la maschera, non riuscendo a respirare

bene con essa), le lenti si appannavano facilmente.

Tra le armi chimiche utilizzate dai tedeschi si ricordano anche i proiettili a “croce

verde”, la cui miscela rendeva inizialmente insopportabile la maschera e poi,

una volta che essa veniva tolta, sviluppava un’azione soffocante; e i proiettili a

“croce gialla” per contaminare il terreno.

Le prime protezioni contro queste armi erano all’inizio semplici tamponi in garza

che coprivano naso e bocca; il soldato, al momento dell’utilizzo, doveva impregnare i tamponi con la sostanza neutralizzante contenuta in una boccetta

di vetro. La migliore si dimostrò essere l’inglese Small Box Respirator. Era un

oggetto complesso, formato da maschera in tela cerata, provvista di oculari,

pinza stringi-naso, boccaglio di gomma e un tubo che collegava la maschera

alla scatola del filtro. Nel kit c’era un tubetto di pasta antiappannante per le lenti.

Un’altra buona protezione fu la M2 francese, un tampone a numerosi strati con 2

neutralizzanti: era ricoperta di tela cerata per impedire l’evaporazione dei neutralizzanti e veniva riposta in una busta, oppure dentro una scatola in latta e sempre

portata a tracolla. La superficie di filtrazione era estesa a tutta la maschera, che

comprendeva anche la protezione per gli occhi.

Le maschere di produzione italiana erano composte inizialmente da tamponi a

diversi strati di garza da impregnare, o già imbevuti di neutralizzanti, che coprivano naso e bocca ad azione monovalente. Nel ‘17 si arrivò a quella polivalente

con occhiali incorporati.

La maschera antigas italiana polivalente a protezione unica ricopriva completamente viso e guance. Gli occhiali erano incorporati con lenti in acetilcellulosa. Era contenuta in un astuccio di latta a tracolla. Oltre a non proteggere contro i

gas vescicanti, era lenta da adattare al viso e l’astuccio di latta, ingombrante, era

spesso abbandonato in trincea.

La Gummimaske di produzione austriaca era in tela gommata e caucciù,

con lenti in celluloide. Nel filtro era contenuta pomice granulare imbevuta di potassa, urotropina e carbone attivo impermeabile ai gas e - altra novità - proteggeva totalmente anche gli occhi, grazie a due lenti cerchiate da anelli in metallo.

Inizialmente era contenuta in una custodia di stoffa, con il filtro supplementare

smontato poi, vista la scarsa praticità, la custodia fu sostituita con una in metallo

con la maschera già munita di filtro, pronta per l’uso.

La Lederschutzmasche fu prodotta nel giugno del 1917, era in cuoio impermeabilizzato, per sopperire alla penuria di caucciù. Lo spazio interno era

ridotto per facilitare la respirazione e per avere una maggiore aderenza al viso.

I visori erano composti di una lente esterna in acetilcellulosa con una griglia di

protezione metallica e una lente interna anti-appannamento intercambiabile.

Fra esse vi era uno strato di miscela di gelatina e cellulosa. Alla fine del 1917,

fu distribuito un filtro supplementare di 1,5 cm d’altezza da applicare al filtro

originale, contro le arsine.

Bora Mullameti, Giacomo Nicoletti 5BL

9

Guerra

e sanità

L’equipaggiamento di un medico,

le condizioni sanitarie sul fronte

10

La guerra determinò il richiamo di personale medico e infermieristico composto da

medici “anziani” e studenti. Generalmente gli studenti di medicina appena laureati si

trovarono a lavorare negli ospedaletti di prima linea, dove affluiva quotidianamente

un’enorme quantità di feriti.

I treni-ospedale e le navi-ospedale furono una soluzione al problema dello smistamento rapido dei feriti, dal momento che molti di essi necessitavano di cure immediate. Di queste strutture si avvalsero soprattutto i medici che lavoravano in prima linea

per prestare tempestivamente le prime cure (soprattutto per le ferite all’addome, le più

difficili da curare e che spesso i chirurghi si rifiutavano di operare perché le complicanze dell’operazione portavano facilmente alla morte).

Un ruolo molto importante venne svolto anche dalla croce rossa (CR) che mobilitò

800 infermiere volontarie, attrezzò più di 70 ospedali da campo mobili e 40 ambulanze

da montagna e radiologiche. Vennero aperti nuovi centri per il ricovero, sfruttando

scuole, conventi, ville, ospedali neuro-psichiatrici, centri per la rieducazione, sanatori

tubercolari.

Molto spesso la ricerca dei feriti sui campi di battaglia avveniva durante la notte.

Per il recupero ci si avvalse di cani di varie razze che dovevano perlustrare il

territorio: una volta trovato il ferito, il cane ritornava dal suo accompagnatore o si

accucciava a fianco della vittima e iniziava ad abbaiare per ottenere l’attenzione

degli uomini di soccorso.

Da ricordare il sacrificio delle infermiere volontarie che in numero rilevante rimasero ferite, uccise o vennero catturate.

La vetrina dedicata alla sanità militare austriaca propone la figura di uno Standschutze di sanità.

I Tiroler Standschützen erano stati mobilitati con la leva di massa nel 1915; chiamati anche “scizzeri” o “bersaglieri immatricolati”, vi appartenevano gli iscritti ai

tirassegno locali del Tirolo scartati alle visite di leva dell’esercito regolare o non

più (o non ancora) richiamabili per ragioni d’età (sotto i 20 o sopra i 50 anni). Si

trattava quindi di giovani e vecchi con una certa abilità nell’usare le armi, anche

se non avevano ancora ricevuto un formale addestramento militare o lo avevano

ricevuto decenni prima. Per privilegio imperiale avevano da secoli la concessione di combattere esclusivamente in patria, per difendere i confini del Tirolo.

I reparti regolari avevano ovviamente la precedenza su di essi in termini di rifornimenti ed equipaggiamenti e gli Standschütze ricevettero quindi quasi sempre

dotazioni obsolete.

Per gli infermieri la dotazione prevedeva un tascapane modificato, un bracciale

bianco con la croce rossa, una speciale giberna - cioè un astuccio di cuoio o di

tela, borracce, una daga detta “di sanità” (che faceva parte dell’equipaggiamento, ma non era considerata come un’arma, servendo per tagliare rami e creare

barelle di circostanza).

Quando molti feriti arrivavano negli ospedaletti di prima linea, spesso i più gravi

dovevano essere lasciati morire per dare la precedenza ai feriti “recuperabili”.

A causa della mancanza di antibiotici anche la più semplice operazione poteva

diventare fatale, provocare infezioni che portavano all’amputazione, a setticemie

e alla morte.

Fra le cause di morte c’era anche il dissanguamento: la pratica della trasfusione

era poco usata a causa dei problemi di coagulazione e di trasporto del sangue.

Il pacchetto di medicazione fornito al soldato era di garze per tamponare le ferite,

una benda per reggerle e, a volte, una fialetta di tintura di iodio da usare come

disinfettante.

La guerra portò però anche a rapidi miglioramenti della medicina, soprattutto

nella chirurgia addominale e ortopedica. Migliorarono anche i sistemi di anestesia: inizialmente si usava l’alcool per addormentare il ferito oppure, in mancanza

di questo, si operava senza anestesia. In questo periodo fece la sua comparsa

anche l’impianto radiologico da campo.

Venne introdotta la pratica della vaccinazione di massa contro alcune malattie

come il tifo, il tetano e il colera; i soldati erano comunque periodicamente affetti

da altre patologie come l’enterite batterica, la meningite, la malaria, i reumatismi

e i congelamenti. I militari erano inoltre facile preda delle infezioni anche a causa

della malnutrizione e delle scarse condizioni igieniche. A questa già precaria

situazione si aggiungeva la triste condizione di coloro che erano a contatto con

i cadaveri, a volte per lungo tempo sparpagliati nelle trincee o in prossimità di

esse. Inoltre, causa della durata del conflitto, si estendeva sempre più l’abitudine

ad avviare alla guerra uomini non perfettamente sani.

Sui campi di battaglia fecero la loro comparsa le malattie neuropsichiatriche che

colpivano i soldati costretti a vivere costantemente con l’immagine incombente

della morte. I danni psicologici spesso non avevano una cura poiché le conoscenze in merito erano ancora molto ridotte. Nelle trincee si diffusero anche

malattie a trasmissione sessuale, come la sifilide e la gonorrea, che però vennero per lungo tempo censurate: esse venivano portate al fronte dai militari che

frequentavano i bordelli che erano nati rapidamente nelle immediate retrovie.

Per rassicurare la popolazione circa il conflitto, venivano pubblicati degli opuscoli

informativi sull’andamento delle guerra e sui problemi politici e economici. Fra di

esse una riguardò la preparazione sanitaria dell’esercito in cui venivano elencati

i mezzi utilizzati dai medici e dalle infermiere, si affrontava il tema della preparazione sanitaria nell’esercito e venivano elencate delle statistiche sui i morti e i

feriti (statistiche che però erano riferite a guerre passate e perciò non avevano

nessuna corrispondenza con gli esiti del “nuovo conflitto”).

Nadia Bernardi, Silvia Purin 5BL

11

La trincea

12

Le operazioni militari su tutti i fronti subirono fasi alterne,

caratterizzate da manovre offensive e altre in cui gli eserciti impegnavano le loro forze a difendersi piuttosto che

ad attaccare. Così alla guerra di movimento subentrò una

logorante guerra di posizione: la trincea divenne allora il

tragico simbolo della Grande Guerra. Se inizialmente

erano state concepite come rifugi provvisori per le truppe

in attesa di un assalto, in seguito divennero la sede permanente dei reparti di prima linea, sempre più difficilmente

espugnabili.

La modalità di costruzione della trincea era connessa alle

condizioni del luogo in cui doveva essere realizzata. In alta

quota si scavavano gallerie tra neve e pietrame, con ricoveri in posti impossibili, giungendo alla realizzazione di veri

e propri paesi sulla roccia e nel ghiaccio. Nel fondovalle,

invece, si preferivano costruzioni in sasso e la creazione di

pianori per l’accampamento militare.

In entrambi i casi era indispensabile che i soldati fossero in

grado di costruire in breve tempo trincee e caposaldi, eseguendo il lavoro a mano. Non mancava, tra mille difficoltà,

l’uso di materiali di fortuna e riciclo.

La profondità della trincea era pari almeno all’altezza di un

uomo: era uno scavo collocato al di sotto del livello del

terreno e aveva come parapetto dei sacchi di sabbia sporgenti, punto debole

della struttura in quanto principale bersaglio. Col passare del tempo furono allargate, dotate di ripari, di “nidi” di mitragliatrici, e protette da reticolati di filo spinato.

Oltre alle barriere in sacchi a terra, situate in prossimità delle trincee, la prima tra

le “difese passive” era il filo spinato: un’arma semplice ma efficace. L’ostacolo

inizialmente era costituito solo da filo di ferro; poi si scoprì che poteva essere

spinato con appositi macchinari, sostenuto dai pali a coda di porco o dai cavalli

di Frisia, teso per chilometri fino a formare profondi sbarramenti di centinaia di

metri talvolta attraversati da corrente elettrica. Una variante del filo spinato era la

catena-reticolata, costituita da anelli legati fra loro e muniti di un paio di aculei

contrapposti, valida per il suo effetto a sorpresa nello sbarramento nei corsi d’acqua poco profondi o negli stretti passaggi in montagna.

La fuciliera era invece uno schermo antiproiettile dotato di una feritoia per il fucile

attraverso la quale era possibile anche osservare i movimenti nemici. I fucili venivano bloccati su un cavalletto e puntati sulla feritoia avversaria. All’interno della

trincea, vicino al bordo, vi erano gradini di tiro sui quali il soldato poteva affacciarsi

e sparare al nemico.

Se il soldato tentava di superare il filo spinato, vi rimaneva impigliato, diventando

facile bersaglio per il nemico. In aggiunta venivano utilizzate delle trance taglia

fili (all’inizio semplici cesoie da giardiniere procurate nei paesi di retrovia) per

recidere i fili del groviglio spinoso che proteggeva la trincea avversaria.

Di fronte all’imprendibilità delle trincee austriache in roccia, protette da multipli

sbarramenti di reticolato e da cavalli di Frisia (sul Carso e sulle montagne tirolesi),

al Comando supremo italiano la pinza taglia reticolato era apparsa come “la

soluzione”. Infatti il filo spinato austriaco, a differenza di quello italiano, era molto

più grosso, molto difficile da tranciare e con aculei e lamine di svariate forme

incastrate nell’intreccio. Per demolire il reticolato, i soldati italiani impiegavano

anche le bombarde e nel caso di fili percorsi da corrente elettrica dei taglia fili

con impugnature in bachelite o gomma isolante.

La zona tra due trincee nemiche era chiamata “terra di nessuno”. In essa erano disseminate, oltre a mine antiuomo, anche pericolose trappole, che potevano essere mortali. Vi erano i chiodi a 4 punte, grandi dai 2 ai 6 cm che, cadendo

a terra, mantenevano una punta rivolta verso l’alto. Essi venivano sparpagliati

dinnanzi alle trincee, tra i reticolati, o anche lungo le strade e i sentieri, celati da

terra e vegetazione, rendendo impossibile l’avanzata carponi dei soldati.

La tagliola antiuomo fu un’arma, inizialmente utilizzata dalla parte austriaca, simile al dispositivo impiegato per gli animali.

Vi erano poi fasci di palline in ferro appuntite, i cosiddetti istrici, lunghi 1 m e

tenuti insieme da un anello fisso che potevano essere posizionati sia orizzontalmente, come sbarramento, sia verticalmente, nascosti nelle “bocche di lupo”.

Per rafforzare la funzione del filo spinato venivano impiegate lamine di ferro

seghettate a denti grossi, fissate a tronchi o a pali o ai cavalli di Frisia.

Un’altra arma particolare era la freccia volante simile a una matita, con una

punta acuminata, spesso raccolta in mazzi e lanciata dagli aerei. Era un’arma

semplice ma micidiale, anche se non andava facilmente a bersaglio.

I cannoncini da trincea erano armi di dimensioni ridotte, che venivano impiegate all’interno della trincea, in particolare per colpire i sacchi si sabbia della

struttura delle trincee avversarie.

All’interno della trincea poteva essere impiegato anche un binocolo periscopico

che permetteva, attraverso ingrandimenti notevoli, di tenere sorvegliata la “Terra

di nessuno” e di controllare i movimenti nemici. Grazie alla sua struttura, permetteva all’osservatore di essere defilato rimanendo al sicuro al di sotto dell’orlo

del parapetto di sacchi di sabbia e di non essere esposto direttamente al fuoco

nemico.

La vita nelle trincee, monotona e rischiosa al tempo stesso, logorava i combattenti nel morale oltre che nel fisico gettandoli in uno stato di apatia e di torpore

mentale. Soldati e ufficiali potevano restare in prima linea per intere settimane

senza ricevere cambio, vivendo in condizioni igieniche deplorevoli e senza potersi lavare né cambiare. Erano esposti al caldo, al freddo e alle intemperie, oltre che ai bombardamenti dell’artiglieria nemica. Non uscivano dalle trincee se

non per compiere qualche pericolosa azione notturna di pattuglia o per lanciarsi

all’attacco delle trincee nemiche nelle prime ore del mattino.

Maddalena Galvan, Evelin Furlan 5AL

13

Le corazze

14

La corazza “Corsi” era costituita da 5 fasce a breve curvatura, incernierate a coda di gambero da due strisce di tela

parallele e collocate anteriormente. Permetteva una discreta agilità, poteva essere indossata anche sotto la giubba,

ma aveva scarsa resistenza ai proiettili di fucile. Garantiva la

protezione da una fucilata del fucile mod. 91 cal. 6.5 mm

sparata da 300 metri di distanza. Non essendo mai stata

ufficialmente adottata dall’esercito poteva essere acquistata privatamente da soldati e ufficiali.

L’elmetto da trincea Farina pesava dai 1.680 ai 1880 kg

fu il primo copricapo di protezione metallico usato dalle

truppe italiane. A causa dell’elevato costo e della sua pesantezza gli venne preferito l’elmo Adrian mod. 15, meno

costoso e meno resistente.

Il Daigrè alto era un esemplare di corazza pettorale di pro-

duzione francese, replicato poi in Italia dalla ditta Ansaldo; la protezione venne

effettivamente testata nelle trincee del fronte italo-austriaco. Si tratta di una piastra

di acciaio a strato unico, rivestita da uno strato di un particolare tipo di resina

chiamata “woodenite”, sul quale si colloca un guscio di spesso feltro. Offriva

una buona protezione essendo capace di fermare un proiettile sparato dal fucile

mod. 91 a 150 metri. Tuttavia, a causa del suo peso, si preferì farne uso come

scudo da trincea.

Nel museo è esposto il completo Ing. Farina, costituito da elmo, corazza pettorale e corazza ventrale. L’elmo, il secondo tipo prodotto dall’azienda, era più

pesante, con falda frontale di 7.5 mm di spessore; era dato come resistente

al proiettile da 6.5 mm del fucile italiano mod. 91 sparato da almeno 175 metri

di distanza. Aveva una calotta in lamiera alla quale era fissata la falda protettiva

composta da 4 fogli d’ acciaio con un’incisura per favorire la visione.

La corazza pettorale pesava 9.250 kg, era formata da un piastrone principale di

5 fogli d’acciaio e da due paraspalle. Era resistente al proiettile da 6.5 mm di una

fucilata sparata da 175 metri di distanza.

La corazza ventrale o ventriera, semplice e molto raro modello sperimentale,

probabilmente riservato alle vedette, aveva un peso simile a quella pettorale e

possedeva due elementi mobili liberabili verso il basso per proteggere la parte

anteriore superiore della coscia. Nella vetrina è presente una corazza pettorale

leggera, di produzione francese sperimentata sul fronte italo-austriaco e formata

da due pezzi inseribili in apposite tasche in tela da indossare sopra l’uniforme.

Le corazze, per la loro eccessiva pesantezza e scomodità, erano in genere malviste dai soldati, che spesso finivano per adoperarle come semplici scudi sui

parapetti delle trincee.

Nella vetrina del museo si possono notare la corazza pettorale mod. Daigrè

ridotto e la corazza frontale mod. Dunand per elmo Adrian. La prima fu prodotta in Italia modificando il “modello alto” per eliminazione della parte inferiore

arrotondata.

La seconda, prodotta in Francia, pur venendo effettivamente sperimentata in

prima linea, non fu mai adottata ufficialmente dal regio esercito.

Sulla sinistra della vetrina si trova una delle più efficaci combinazioni corazzate

utilizzate durante il primo conflitto mondiale, formata dalla corazza per sentinel-

la Sappenpanzern, di produzione germanica, in acciaio al manganese, e dalla

corazza frontale per sentinella Stirnpanzern, prodotta in Germania e montata alla

parte frontale dell’ elmo M16.

La Sappenpanzer era composta di una pesante piastra pettorale tondeggiante

che assicurava la protezione dal busto al collo. Le due spalline di sostegno

servivano per sostenere l’armatura agganciandola alle spalle. La protezione del

ventre era invece assicurata da una ventriera costituita da tre piastre minori.

La Stirnpanzern era invece una conchiglia metallica spessa circa 5 mm, allacciata dietro l’elmo tramite una cinghia in cuoio ed agganciata agli areatori laterali,

che offriva protezione antiproiettile alla parte frontale dell’ elmo mod. 16. Pesava

più o meno 2kg.

Infine, nella parte inferiore della vetrina, è presente uno scudo individuale d’attacco, probabilmente di produzione francese. Esso garantiva protezione contro

i proiettili mentre veniva spinto in avanti dal singolo militare.

Orgher Dalipi, Francesco Meneghello 5BL

15

Foto di Borgo Valsugana:

il passaggio della guerra nella cittadina

La maggior parte degli scatti che testimoniano le condizioni dei paesi della

Valsugana negli anni dopo la guerra sono stati fatti e conservati da don Cesare

Refatti, amato sacerdote di Borgo. Per le sue idee italianizzanti fu considerato pericoloso dall’Impero e per questo nell’estate del ‘17 venne arrestato dalle

guardie austriache e condotto al campo di Katzenau e poi trasferito nel convento di Reichersburg. Venne rilasciato solo dopo la fine della guerra, nel ‘18.

Tornato a Borgo si dedicò al difficile compito di raccogliere i resti dei Caduti e della loro identificazione. Strinse anche una forte amicizia con Alcide De Gasperi

che partecipò commosso al suo funerale con l’intera cittadinanza.

pletamente distrutte. La popolazione trovò rifugio nelle cascine di Prae o di Sella.

Il paese di Borgo Valsugana, considerato il “capoluogo della valle”, subì violentemente il passaggio delle truppe.

Delle 490 case 10 furono completamente distrutte, 160 scoperchiate e tutte le

altre fortemente danneggiate. Anche la chiesa arcipretale vanne colpita nei numerosi bombardamenti austriaci: sono state contate 2500 granate (lanciate dalla

Panarotta) in soli 10 mesi più vari attacchi aerei.

Quando la popolazione rientrò a Borgo, dopo essere stata prudentemente evacuata, trovò anche le campagne in condizioni disastrose e in più mancavano

luoghi dove riparare gli eventuali raccolti.

Grazie alle iniziative private dei cittadini, l’economia andò via via riprendendosi e

anche la vita iniziò a tornare alla normalità come può testimoniare la foto che ritrae

il ritorno del circo nella piazza di Borgo.

A Carzano i 500 abitanti trovarono riparo in 12 baracche o nelle cantine: su 101

case 99 furono distrutte, le altre 2 danneggiate.

Anche Olle fu ridotta ad un ammasso di rovine: su 178 case 128 furono com-

16

Roncegno, come Borgo, subì i bombardamenti austriaci dalla Panarotta che

distrussero 700 delle 880 case (cifra inclusiva degli innumerevoli masi sparsi

sulle pendici della montagna) presenti prima della guerra. Gli sfollati trovarono

riparo nello stabilimento termale.

Torcegno invece fu completamente distrutto (colpite 83 case su 84) da attacchi

partiti dal monte Collo.

Anche Telve si trovò in condizioni critiche dal momento che ai conflitti sopravvissero solo 5 case su 255.

Telve di sopra era il paese dove gli Austriaci avevano piazzato 3 loro cannoni.

Per questo subì dal monte Lefre gli attacchi italiani che distrussero 134 case sulle

137 presenti.

Silvia Pedri, Valeria Imburgia 5BL

17

Bombe

e proiettili

All’inizio del Primo Conflitto Mondiale la Germania si rivelò

più avanzata delle altre potenze internazionali: nel 1914

poteva già disporre di circa 70.000 pezzi, affiancati da

106.000 appositamente realizzati per essere innestati

su bacchetta e lanciati con il fucile.

Contrariamente a quanto si pensa spesso ai giorni nostri, l’arma impiegata maggiormente per gli assalti alle

trincee era proprio la granata o la bomba a mano, e

non la baionetta o il fucile.

In seguito all’introduzione di questi ordigni vennero

nacquero pattuglie di “granatieri” addestrate al lancio

degli ordigni esplosivi. Subito dopo un attacco, i granatieri “ripulivano” i tortuosi labirinti di una trincea con

una notevole quantità di ordigni esplosivi da lancio:

operazione particolarmente utile per convincere alla

resa eventuali superstiti rifugiati nelle “ridotte” o nelle

piccole caverne e ricoveri collegati ai camminamenti.

Fino al 1900 le bombe a mano rappresentavano an-

cora un’arma impiegata occasionalmente, il loro sviluppo non era stato

in alcun modo incentivato dall’industria bellica né tanto meno dalle

alte sfere militari: gli ordigni in dotazione all’inizio del conflitto erano

pertanto rudimentali, pesanti e di limitata efficacia.

La crescente importanza acquisita dalle bombe a mano nei combattimenti in trincea e a breve distanza sin dalle prime battute della

grande guerra, ebbe però l’effetto di stimolare le innovazioni in questo campo da parte dell’industria.

Il passaggio dall’iniziale guerra di movimento, tipica dei conflitti risorgimentali, alla molto più statica guerra di trincea rese necessaria la

presenza di questi ordigni in grado di sviluppare una grande potenza

distruttiva contro le fanterie a breve distanza.

Di forma solitamente sferica, con un foro per l’entrata della miccia,

l’involucro si doveva infrangere in schegge potenzialmente lesive e

al tempo stesso essere sufficientemente resistente da poter essere

maneggiato nelle fasi del combattimento ravvicinato. Specialmente nelle prime fasi del conflitto furono frequenti gli incidenti dovuti a

esplosioni accidentali, dato che la produzione di queste armi relativamente nuove era nella maggior parte dei casi ad uno stadio poco

18

più che sperimentale.

L’esercito italiano entrò in guerra con una dotazione di pochi rudimentali modelli,

in tutto meno di 2000: granate Aasen da fucile e a mano, granate a mano Baldari

e bombe da fucile Carcano. Questa carenza iniziale stimolò una tumultuosa e

scoordinata “produzione nazionale”. Prima che una spontanea selezione mantenesse in produzione solamente i tipi più pratici e meno costosi, arrivarono in

trincea innumerevoli congegni spesso complicati e pericolosi.

Vennero definite difensive le granate che esigevano la protezione del lanciatore

a causa delle schegge prodotte. Erano invece considerate offensive quelle

granate, denominate anche “petardi”, che potevano essere utilizzate rimanendo

allo scoperto, dato che lo scoppio immediato al momento dell’urto e le poche

e schegge generate non rappresentavano un pericolo per chi le adoperava.

Le granate “offensive” erano pertanto l’arma ideale per “ripulire” le posizioni avversarie da ogni resistenza nelle sequenze del combattimento corpo a corpo.

Anche i sistemi d’accensione si diversificarono: il più diffuso fu quello a tempo,

basato su una miccia a lenta combustione accesa tramite sfregamento della capocchia fosforosa terminale contro una piastrina di pasta svedese che il

combattente teneva al polso o al collo oppure tramite lo scoppio di una capsula

detonante.

Un terzo sistema di innesco per ordigni a tempo, poco usato dagli italiani e molto invece dagli austro-ungarici, era quello dell’accenditore “a frizione”, dove

l’accensione si otteneva tirando una funicella irruvidita ed avvolta nell’impasto

combustibile che ricopriva un capo della miccia.

Il dispositivo di accensione a tempo aveva però alcuni inconvenienti che in

combattimento potevano rivelarsi fatali: temeva l’umidità, che ne comprometteva spesso il funzionamento, inoltre, i lunghi secondi necessari alla combustione della miccia obbligavano il lanciatore ad una pericolosa attesa in posizione

esposta o comunque ad una sosta prima dello scoppio. La necessità di disporre, durante l’assalto ad una posizione nemica, di granate che esplodessero

all’impatto con il terreno (quindi senza che il lanciatore dovesse aspettare allo

scoperto prima di avanzare), determinò lo sviluppo dei sistemi a percussione:

1

grazie ad essi la granata, una volta privata del fermo di sicurezza, esplodeva al

momento dell’urto con il suolo.

Nel 1915, dopo varie sperimentazioni, la B.E.F. 1 fu dotata di un gran numero

di granate Mills, che divennero ben presto parte integrante dell’armamento di

ogni soldato inglese. Questo tipo di bomba a mano divenne subito popolarissima: si trattava del primo tipo di granata a frammentazione, che al momento

dell’esplosione si sbriciolava in una miriade di scheggie-proiettili. Al momento

del lancio, il soldato rilasciava bomba e levetta di sicurezza e quest’ultima attivava il detonatore tarato per 4 secondi.

A causa della sua forma sferica e poco pratica, veniva trasportata con secchi e

contenitori improvvisati, al seguito delle truppe attaccanti.

Nel 1915 l’esercito italiano aveva comunque in dotazione delle granate munite di

un’asticciola in metallo o legno alla base. Questi modelli vennero poi sostituiti da

altri più sicuri ed efficienti, rimanendo però in uso fino ad esaurimento delle scorte. Accanto alle bombe da fucile, anche le regie truppe disponevano comunque

di vari lanciabombe meccanici.

Al di là dei vari dispositivi di lancio, comunque, la bomba a mano divenne nel

1916 la regina indiscussa della guerra di fanteria sul fronte italiano. A quell’epoca

iniziarono i corsi di istruzione per l’impiego di queste armi estesi a livello di plotone, questo era l’unico metodo per far prendere confidenza al soldato con un

ordigno da sempre temuto come più pericoloso per sé che non per il nemico.

I modelli in dotazione al regio esercito furono molto vari agli esordi del conflitto,

ma andarono uniformandosi e riducendosi man mano che l’impiego sul campo

ne confermava o smentiva l’efficacia.

Francesca Bertoni, Gianna Campestrin, Mariana Guazzi 5AL

British Expeditionary Force: l’esiguo ma agguerrito “Corpo di Spedizione Britannico”, inviato sul continente ad inizio guerra a supporto delle armate francesi e belghe.

19

Fucili e baionette

Le armi lunghe rappresentano l’evoluzione degli armamenti del regio esercito Italiano e dell’esercito imperiale austroungarico. Nella mostra sono esposti tre modelli di armi

da fuoco lunghe della fanteria austriaca che rappresentano l’evoluzione progressiva dell’armamento individuale:

20

Werndl M67

Arma di foggia tipicamente risorgimentale, rappresenta sicuramente il modello più obsoleto.

Dopo l’umiliante sconfitta subita nella guerra contro la

Prussia del 1866, lo stato maggiore dell’Impero AustroUngarico aveva compreso che l’armamento individuale

dell’esercito doveva essere aggiornato e modernizzato.

Nacquero così i fucili con sistema a blocco ribaltabile Wanzel Mod. 1867 in calibro 14x32,5R a percussione anulare, ottenuti in gran parte trasformando le migliaia di avancariche presenti negli arsenali in armi a retrocarica, soprattutto per

ottimizzare i costi.

Mauser 1888

Quest’arma, calibro 7,92 mm a ripetizione ordinaria con chiusura ad otturatore

girevole e con caricatore da 5 colpi, fu prodotta dall’industria degli armamenti germanica e successivamente (s)venduta all’ Austria-Ungheria non appena

rivelatasi di concezione antiquata e non priva da gravi difetti come quello di arrugginire per il ristagno di condensa nel copricanna. Impiegata per sopperire alla

generale carenza di armi lunghe da fuoco che afflisse sin dal ’14 l’armata imperiale asburgica, fu utilizzata dai fanti austriaci in tutti i fronti della Grande Guerra.

Mannlicher M95”Stutzen”

Lo Steyr-Mannlicher M1895 è una versione migliorata del suo otturatore a trazione diretta. Fu usato dall’Imperial regio esercito per tutta la durata della prima

guerra mondiale. L’M95 è insolito tra i fucili dell’epoca, in quanto usa un otturatore a trazione diretta, più veloce dell’otturatore girevole-scorrevole degli altri fucili,

aveva infatti bisogno di soli due movimenti (indietro, avanti) per essere azionato.

Questo permise di effettuare circa un colpo al secondo, insieme ad una buona

robustezza e affidabilità, anche se per mantenere una buona operatività, il fucile

richiedeva relativamente maggior cura e pulizia degli altri contemporanei.

Il modello venne utilizzato anche dopo il conflitto: gli vennero infatti dati sia un

soprannome onomatopeico “Ruck-Zuck”, dato dai militari austro-ungarici per

via del rumore dell’otturatore, sia un soprannome italiano “Ta-pum” (da cui la

canzoneTapum) in riferimento alla velocità del proiettile che determinava un inconfondibile doppio suono al momento dello sparo.

ravicino, è un fucile ad otturatore girevole-scorrevole adottato dal Regio Esercito

nel1891 per sostituire il vecchio Vetterli-Vitali modello 1870/1887. Fu sviluppato

da Salvatore Carcano delle fabbrica d’armi di Torino con la collaborazione del

generale Parravicino e adotta il sistema di caricamento Mannlicher (austriaco).

Mannlicher-Carcano modello 91 TS (Truppe Speciali)

Quest’arma è il frutto del lavoro di ammodernamento del modello 91.

Per giungere alla versione definitiva TS si passò attraverso il modello per cavalleria 91, progettato nel 1893 e di dimensioni più contenute (910 mm e 3,16 kg).

Finalmente venne poi sviluppato il TS, destinato particolarmente ai genieri ed

agli artiglieri; nonostante fosse simile in lunghezza e peso a quello per cavalleria,

esso non era dotato di baionetta incorporata e il suo aspetto era più simile a

quella del fucile originale modello 91.

Fiat Revelli Villar Perosa M1915

La Villar Perosa viene ritenuta da molti la prima pistola mitragliatrice della storia.

La sua struttura è relativamente distante dalla configurazione classica comunemente associata ad un’arma di tale categoria. Fu continuamente rimaneggiata

nel corso del conflitto e costituì l’arma di punta dei neonati Reparti d’Assalto.

Anche gli austriaci ne apprezzarono la leggerezza, praticità e potenza di fuoco,

al punto da produrre nel ’18 una versione austriaca letteralmente “copiata” dal

modello italiano.

Leonardo Tecchio, Riccardo Ganarin 5BL

In mostra sono visibili anche due versioni più note dell’arma lunga della fanteria

italiana e un esemplare unico di Fiat-Revelli M1915 modificata da fanti austriaci.

Il fucile Carcano Mod. 91, anche conosciuto come Mannlicher-Carcano-Par-

21

Gli elmetti

22

L’elmo, come la divisa, denotava l’appartenenza del soldato ad una determinata nazione, uno degli ausili protettivi

essenziali in battaglia. Durante il primo conflitto mondiale

il suo impiego e la sua evoluzione hanno condizionato il

destino di innumerevoli uomini. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, l’impiego dei pittoreschi elmi ottocenteschi, come il puntuto pickelhaube germanico o il

sontuoso elmo da dragone austriaco, era inutile se non

addirittura dannoso in una guerra “di trincea”.

Inizialmente i vecchi copricapi vennero sostituiti da semplici berretti di panno o da caschi in cuoio, ma in seguito, le

varie potenze svilupparno i propri modelli di elmo in metallo. Le caratteristiche principali di un elmo erano il colore

mimetico (i francesi scelsero il “bleu horizon”, gli italiani il

grigio terra, mentre la fazione austro-tedesca optò per il

classico verde campo) dalla robustezza (garantita dai ma-

teriali e dallo spessore) e dalla forma, che doveva invece risultare la più protettiva

possibile senza però intralciare vista e mobilità del combattente. La qualità e i

miglioramenti dei copricapi venivano verificate costantemente dai produttori, ma

spesso, i veri collaudi avvenivano sul campo di battaglia a spese della sicurezza

e della salute del soldato.

Elmo modello “Farina”

Il primo modello di elmo in acciaio venne distribuito alle truppe italiane della 2a e

3a armata nell’estate del 1915. Esso viene considerato il progenitore degli elmi

di moderna concezione. Ne furono realizzate due versioni: il modello basso,

denominato “elmetto da trincea” ed un modello alto, “elmo pesante”, dato in

dotazione alle compagnie della morte e ai reparti maggiormente soggetti all’offesa avversaria in quanto destinati ad operare nella terra di nessuno (genieri,

sminatori, vedette). Il modello alto aveva la falda anteriore composta da quattro

(a volte cinque) strati d’acciaio sovrapposti e tenuti insieme da una serie di chiodini. Il suo peso era di 2.250 gr.

Il modello basso era quasi identico, con l’unica differenza che la parte anteriore

era alta solo 8 cm ed il peso complessivo era di 1.850 gr. In entrambi i casi comunque non furono previsti nè un sistema di aerazione, né un’imbottitura interna.

L’elmo Farina infatti era considerato un accessorio molto scomodo da usare

in battaglia e la sua produzione finì quando venne introdotto il famoso modello

francese Adrian mod. 15, molto più pratico e leggero, di cui vennero dotati in

zona di guerra tutti i reparti del regio esercito.

Modello “Adrian”

La Francia all’inizio del 1915 aveva ideato un elmetto in acciaio molto più pratico

e leggero del Farina. Si trattava dell’elmetto “Adrian” mod. 15; era composto

da una calotta, una visiera anteriore, un coprinuca posteriore simile alla visiera

anteriore, ed una crestina che fungeva da copertura dello sfiatatoio. Questi quattro pezzi, ottenuti da una lamiera di acciaio con spessore 0,7 mm stampata a

freddo, erano assemblati tra loro mediante coppiglie o chiodi. L’imbottitura era

costituita da una cuffia di pelle stretta da un laccio, il lamierino ondulato fissato

ai lati interni della calotta facilitava l’aerazione e permetteva, con la aggiunta o la

rimozione di alcuni elementi, di variarne la taglia. L’elmo, nelle tre taglie, pesava dai 670 ai 750 grammi, il costo andava dai 5 e i 6 franchi. Una particolarità

dell’elmo Adrian è che non fu sottoposto a test balistici, contrariamente a quelli

tedeschi ed inglesi. Dal lato estetico era un elmo ben riuscito, ma la particolare

tecnica di assemblaggio dei quattro pezzi e il ridotto spessore lo rendevano fragile. Per questo nel 1916 l’Italia ne produsse una nuova versione, l’Adrian mod.

16, di fattura teoricamente più solida perché composto da due pezzi anziché

quattro, ma di qualità inferiore in quanto realizzato con lamiera ancora più sottile

e meno resistente.

“Stahlhelme” M16

Le truppe Austro-Tedesche adottarono un elmetto dalle forme innovative, lo

Stahlhelme M16. Il suo disegno fu opera del dr. Friedrich Shwerd che nel 1915

produsse un elmetto di “forma a campana” in grado di proteggere non solo il

capo, ma anche parti di viso e collo dei soldati. Esso però venne introdotto al

fronte solo all’inizio del 1916, prendendo appunto il nome “Model 1916”, mentre

all’inizio del conflitto si adoperarono pickelhaube senza fregi o “berretti corazzati”. Al posto dell’acciaio al manganese usato dalle nazioni nemiche, i tedeschi

utilizzarono un acciaio più duro, al silicio-nickel. L’impiego di questo materiale e

la forma dell’elmetto comportarono una lavorazione a caldo di gran lunga superiore a quello degli elmetti “Adrian”. L’M1916 aveva degli occhielli di ventilazione

laterali, simili a piccole corna.

Il rivestimento interno consisteva in una fascia circolare in cuoio (metallica nella

versione austriaca) con tre sacche in cuoio, ognuna contenente materiale d’imbottitura. I primi camuffamenti in stoffa regolamentari, in bianco e grigio, apparvero fra il 1916 e il 1917. Durissimi test di valutazione dei singoli lotti di produzione

decretarono la loro qualità superiore.

Per l’esercito Austro-Ungarico, il primo elmetto fu il modello M1916 su licenza

dall’esercito alleato.

Riccardo Dalledonne, Ivano Carraro 5AL

23

Le armi bianche

La Prima Guerra Mondiale è un connubio di elementi moderni ed antichi, caratteristica che si evidenzia anche negli armamenti: dall’innovativo uso di armi

automatiche e gas tossici, alle primitive mazze ferrate utilizzate per liberarsi del

nemico in modo particolarmente cruento.

Da parte austroungarica, per dare maggiore efficacia al confronto “corpo a

corpo”, vennero utilizzate abbastanza diffusamente le mazze ferrate, uno strumento di morte arcaico, che si ispirava ai modelli d’arma medioevali; particolarmente cruenta e brutale la mazza ferrata fu messa in campo per la prima volta

dalle truppe austro-ungariche nella prima parte del 1916 sul fronte dell’Isonzo. La

produzione di queste armi aveva, per alcuni modelli “raffinati”, un vero e proprio

carattere industriale. I soldati italiani, non essendo prevista la dotazione di simili

ordigni nel proprio armamento, rimasero sconvolti quando, per la prima volta,

ne videro gli effetti sui caduti del monte San Michele sul Carso. Queste armi

non erano intese come strumenti per sferrare il colpo di grazia, bensì come una

24

potente implementazione del cosiddetto ”armamento da botta” del combattente. L’esercito italiano si adeguò ben presto a questo stile di guerra, ricorrendo

per iniziativa di singoli a mazze artigianali oppure sostituendole con attrezzi da

trincea.

Nella mente semplice del soldato, come dell’opinione pubblica italiana, il binomio mazze-gas era atroce: il livello di cinismo che pareva così raggiungersi

sconvolse gli uomini, i militari, i giornalisti. Gas e mazze, il moderno e l’antico,

fecero sì che la Prima Guerra Mondiale fosse l’ultima guerra “vecchio stile” e la

prima “guerra moderna”.

Mattia Bonomi, Alberto Refatti 5AL

Le bottiglie

È necessario accennare a cosa bevessero gli uomini impegnati nelle fatiche della guerra: in questo

periodo il vino fu sempre abbondante e considerato indispensabile al soldato. Oltre che come mezzo

per distrarsi e dimenticare, questa bevanda, facente parte della razione quotidiana del combattente,

aiutava a colmare le carenze caloriche dovute alla scarsità di viveri. In Italia il vino era una bevanda dal

prezzo proibitivo, che veniva dato in quantità minime (un quarto di litro solo tre volte a settimana); gli austriaci potevano invece usufruirne in maggiori quantità. All’esercito italiano venivano distribuite grappe e

birre che, a differenza del vino, risultavano di larga disponibilità.

L’alcool offriva coraggio per resistere sotto le granate e quella per uscire allo scoperto ed andare

all’assalto. I militari facevano uso di alcolici per semplice piacere, perché convinti di venirne fortificati,

per resistere più facilmente alle difficoltà che la prima linea richiedeva. Infatti era abitudine distribuire

maggiori quantità di cioccolata, cognac, rum o grappa prima di ogni assalto. Oltre alle bevande alcoliche erano presenti anche bevande stimolanti, quali il caffè che, tuttavia, non rientrava nella alimentazione quotidiana se non durante i periodi di maggior lavoro o in combattimento.

Nelle trincee austriache del Lagorai, sono state ritrovate svariate tipologie di bottiglie: quasi sempre in

vetro, avevano svariate forme a seconda della bevanda contenuta: i contenitori che racchiudevano il

vino erano solitamente i fiaschi, ma non mancavano le semplici bottiglie.

Alcune borracce erano fatte di vetro soffiato ricoperto da alluminio, contenevano svariati ricostituenti o

linimenti; tra esse un esempio può essere “DIANA”, consigliato contro i reumatismi. In Italia il più famoso di questi prodotti rinforzanti era il “PROTON”, aveva effetti benefici e aumentava il vigore fisico del

soldato. Altra funzione dei contenitori era quella di racchiudere l’”ODOL”, polvere per l’igiene orale, del

quale ne sono stati ritrovati alcuni reperti sulle nostre montagne.

Manuela Bressanini, Valentina Gerola, Linda Tomaselli, 5BL

25

I mezzi

di trasporto

26

Gli animali

Non si può dimenticare, quando si parla della prima guerra mondiale, dell’apporto dato al conflitto dalla forza animale: un aiuto che spaziò dai lavori di fatica,

passando per compiti delicati come portare ordini o ricercare feriti, fino ad un

ausilio di tipo terapeutico. Gli animali infatti offrivano compagnia ai soldati al fronte. Un animale che è diventato l’emblema della Grande Guerra e degli alpini è il

mulo. Durante la Grande Guerra era l’unico mezzo di trasporto sui sentieri alpini,

che non a caso continuano a essere chiamati “mulattiere”. Autentico mezzo

da combattimento, il mulo fu fondamentale per trasportare le armi e supportare

la logistica in alta montagna. Sui muli era basato lo spostamento delle derrate

alimentari e di ogni materiale necessario al sostentamento delle truppe.

Nell’impero austro-ungarico un’organizzazione impeccabile si preoccupava dei

periodici censimenti, di “reclutarli” e distribuirli. L’esercito austro-ungarico ebbe

a disposizione circa 4 milioni di capi, ma queste creature, come gli uomini, subirono pesanti perdite. Durante la guerra vennero studiati i mezzi per migliorare

le prestazioni degli animali da soma, soprattutto in montagna: la chiodatura da

applicare ai ferri per permettere agli animali di camminare su sentieri ripidi e scoscesi o in zone ghiacciate. Anche gli animali furono considerati, al pari dei soldati, nemici da colpire: si fabbricarono trappole, chiodi di ferro di varie dimensioni

e a quattro punte, che venivano sparse sul terreno accidentato. Se un uomo vi

s’imbatteva, era spesso necessario ricorrere all’amputazione per arrestare l’infezione, gli animali venivano invece soppressi.

Le biciclette

Durante la Prima Guerra Mondiale tutte le nazioni belligeranti hanno utilizzato la

bicicletta come mezzo di trasporto: gli esploratori, i portaordini, gli elementi portanti ciclo-montati dell’ambulanza.

In Italia le biciclette vennero utilizzate dai bersaglieri (unità di fanteria). Nell’esercito tedesco dagli Jäger (i battaglioni della fanteria). L’esercito austroungarico

ebbe un solo “battaglione ciclisti”, utilizzato nel 1916 anche in Valsugana e nella

parte orientale del Lagorai.

Anche se molto utilizzati, tali mezzi vennero col tempo rimpiazzati da mezzi di

trasporto motorizzati, ma rimasero comunque in uso costante fino alla fine delle

ostilità, in virtù della possibilità di trasportare grandi carichi.

Nella Prima Guerra Mondiale i battaglioni ciclisti dei bersaglieri italiani furono separati dalle altre unità per rimanere in carico ai comandi e sfruttarne al meglio

la mobilità. Circa a metà del 1917 fu costituita una compagnia di mitragliatrici

pesanti con sei armi per ogni battaglione, su biciclette modificate.

La conformazione del fronte italiano rese difficoltoso qualunque spostamento

logistico, in particolare durante i mesi invernali. Ciò fu causa di buona parte delle

difficoltà dei nostri soldati che non vedevano arrivare i rifornimenti mandati loro

da casa.

Simone Agostini, Alessandro Lira 5AL

27

La storia di

Paolo Monelli

28

Paolo Monelli nasce a Fiorano Modenese il 15 Luglio 1891

e termina gli studi conseguendo la laurea alla facoltà di giurisprudenza. Partecipa come alpino alla Grande Guerra. La

moglie è Palma Bucarelli. Muore a Roma il 19 Novembre

1984.

Sebbene esentato dal servizio militare, in qualità di figlio

unico fa domanda per arruolarsi nella Milizia Territoriale

specialità alpini. Combatte nelle battaglia di S. Osvaldo,

sul Ciste, a monte Setole; prende anche parte alle operazioni di contrasto alla “Strafexpedition”. Nel dicembre

del 1915 raggiunge il Battaglione Val Cismon. Con questo

battaglione resta fino alla fine dell’inverno ’16 -’17 per poi

passare al battaglione Cuneo, con il compito di addestrare

gli alpini all’uso degli sci; dopo la battaglia dell’Ortigara, alla

quale prende parte attiva, passa al battaglione Marmolada con il quale prosegue la guerra fino alla battaglia delle

Melette. Nel dicembre 1917 viene catturato proprio nella

battaglia d’arresto alle Melette e portato prima a Salisburgo e poi in Boemia.

Torna in Italia alla fine del conflitto.

Nel dopoguerra inizia la carriera di giornalista, redattore e corrispondente di

testate nazionali quali il “Corriere della Sera”, la “Gazzetta”, “Il mattino” e

“La Stampa”.

Nel 1921 scrive la sua opera principale, il diario di guerra intitolato: “Le scarpe

al sole”, da cui verrà anche tratta una trasposizione cinematografica nel 1935.

È corrispondente all’estero anche durante tutto il periodo fascista e del secondo conflitto mondiale. Tra le sue altre opere troviamo testi di documentazione

storica, una biografia di Mussolini, testi sul suo mestiere, sulla lingua e la cultura

italiana…

Le foto in mostra provengono dall’esposizione “1915-1918: al fronte con Paolo Monelli” a cura di Giuseppe Ielen e Luca Girotto, dell’Associazione storico

culturale della Valsugana Orientale e del Tesino in collaborazione con il sistema

culturale Valsugana Orientale. Sono foto scattate dallo stesso Monelli durante il

conflitto, rinvenute e riconosciute nel “fondo fotografico Monelli” della biblioteca

A.Baldini di Roma.

Tra gli oggetti in mostra ci sono gli scarponi che ricordano il titolo “le scarpe al

sole”: nel gergo militare “volgere le scarpe al sole” era un amaro eufemismo che

significava morire.

Si possono osservare anche un modello di macchina fotografica simile a quello

utilizzato da Monelli, gli attestati del Ministero della guerra italiano per il conferimento di una delle tre medaglie di bronzo ottenute per le azioni condotte in

Valsugana, nelle zone Ortigara, Tondacar e Castelgomberto, e un distintivo del

1916, trovato a Marter.

La prima delle due bacheche presenta due missive scritte da Monelli. La prima

è una lettera che, in prigionia, invia da Salisburgo, dove è stato mandato dopo

essere stato catturato; la seconda è indirizzata al padre per informarlo di essere

stato promosso tenente.

Sono visibili inoltre una foto di Paolo Monelli con laccetto 7° Val Cismon e un suo

bracciale, ricavato dalla corona di forzamento in rame di un proiettile d’artiglieria,

con scritto “Monte Setole, Valpiana Maggio 1916”.

La seconda bacheca presenta altri reperti storici di Monelli: una copia originale,

con le correzioni dell’autore, del 1922 del romanzo “le scarpe al sole”, inizialmente privo di foto. L’importanza del romanzo è dimostrata anche dal fatto che

di esso è stata fatta addirittura una traduzione in inglese.

Altri oggetti presenti sono una croce di merito di guerra, insieme al tesserino di

riconoscimento di Monelli, dei manualetti, una pipa e una tabacchiera.

Rodolfo D’Agostini, Deborah Rosso 5BL

29

La “Compagnia

della morte”

I componenti della “Compagnia della Morte”, nel primo dopoguerra, furono a lungo considerati i precursori degli

“Arditi”, un particolare corpo dell’esercito italiano organizzato nei cosiddetti “Reparti d’Assalto”, attivo dalla fine del ‘17

al novembre 1918. La Compagnia della Morte, un reparto autonomo, più correttamente denominato “compagnia

volontari esploratori della 15° divisione”, era composta da pattuglie speciali di fanteria o del genio, che effettuavano ricognizioni nella “terra di nessuno”, adibite al taglio dei reticolati, per aprire dei varchi nelle difese nemiche. Chi

vi aderiva lo faceva spesso per motivi economici, concessione di licenze, o per ottenere l’annullamento di una pena.

I volontari erano facilmente riconoscibili per l’uso di corazze ed elmi (principalmente l’elmo pesante “Farina”). In

combattimento erano forniti di tascapane, al cui interno erano contenute una borraccia ed eventuali bombe a mano,

giberne per le munizioni da fucile, una lunga cesoia con baionetta, occhiali paraschegge, passamontagna in lana

e corazza “Farina”. La divisa invece era quella della fanteria, ma cambiava da persona a persona: infatti, i volontari

mantenevano le mostrine e la tenuta del corpo da cui provenivano. Tutti indossavano, però, la stella nera degli

esploratori, che era dunque l’unico simbolo di riconoscimento.

Il nome pomposo di compagnia della morte era stato in realtà affibbiato al corpo dell’esercito quasi esclusivamente

per propaganda. Non era solo questo l’appellativo con cui era conosciuto. Venivano chiamati anche “Compagnia

Baseggio”, dal nome del loro capo del reparto che ne era stato anche l’ispiratore ed il propugnatore, o “Compagnia

esploratori volontari” nome che era stato deciso alla nascita del distaccamento il 16 ottobre 1915, alla sua costituzione ufficiale, allo scopo di eseguire operazioni ardite, compiti di avanguardia, esplorazioni, ricognizioni, prese di

posizioni. In queste azioni la compagnia era sempre animata da un grande spirito di corpo.

Componevano il gruppo, che non raggiunse mai un numero superiore alle 200 unità, volontari provenienti da ogni

30

regione d’Italia, dai reggimenti di fanteria o dai battaglioni alpini.

La compagnia fu impiegata solamente sui monti e

nei paesi della Valsugana, dove si era formata: da

notare che nei paesi di Ospedaletto, Borgo, Spera, Telve e Scurelle rimase vivo il loro ricordo anche

dopo la fine del conflitto.

Il 6 aprile 1916, a S.Osvaldo, a Roncegno, si registra la definitiva fine della compagnia della morte,

Da questa battaglia solo una cinquantina di componenti il nucleo uscirono superstiti illesi che, prima

di ritornare ai reparti d’appartenenza, si riunirono

un’ultima volta a Scurelle. La compagnia venne infatti sciolta, sia per difficoltà nel reintegrare il numero

di volontari persi, sia perché oramai non vi era più la

necessità di un reparto autonomo esplorante, dato

che le linee italiane ed austriache erano giunte quasi

a contatto.

Cristian Prai, Mauro Tomasini, 5AL

31

Le armi

corte

32

Le prime pistole distribuite alle truppe austroungariche furono destinate ad equipaggiare i cavalleggeri, che avevano bisogno di sostituire le loro lance obsolete con un’arma

da fuoco maneggiabile con una sola mano. In seguito le

pistole vennero introdotte solo per la difesa personale negli

scontri ravvicinati. Per questo motivo all’inizio della guerra le

pistole contenevano pochi proiettili, ma dovevano garantire

la massima affidabilità agli ufficiali inferiori e ai sottufficiali

privi di fucile. Tutte le pistole d’ordinanza erano munite di

un anello al quale doveva essere agganciato mediante un

piccolo moschettone un laccio di cotone “feldgrau” da

portare attorno al collo per evitare di perdere l’arma durante

il combattimento.

Nel corso della guerra l’esercito austro-ungarico impiegò

ufficialmente 6 modelli di pistole semiautomatiche. Di questi sei modelli di pistole vediamo qui esposte: la Dreyse

calibro 7,65mm, la Frommer Stop 7,65mm, la Roth-Steyr 9mm mod. 1907, la

Steyr 6,35mm mod. 1908, la Steyr 9mm mod. 1912 ed infine un revolver Gasser

9 mm.

Pistola semiautomatica Steyr mod. 1912 cal. 9mm (9mm M. 12 Steyrpistole). Lunga 216 mm alta 143 mm e pesante 970 g scarica, ha un serbatoio

fisso ricavato all’interno dell’impugnatura, contiene una lastrina di alimentazione

da 8 colpi. Questa pistola d’ordinanza era distribuita prevalentemente agli ufficiali

inferiori e ad i sottufficiali dei reparti combattenti privi di fucile.

Pistola semiautomatica Roth-Steyr mod. 1907 cal. 8mm (8mm Repetierpistole M. 7), lunga 232 mm, alta 159 mm e pesante 1002 g scarica, era stata

progettata per la cavalleria ed era priva dei dispositivi manuali di sicurezza. Le

truppe della cavalleria furono gradualmente appiedate dopo l’inizio della guerra

e impiegate in trincea al pari dei reparti di fanteria, dei quali ricevettero lo stesso

armamento. La pistola fu destinata perciò ad integrare le insufficienti dotazioni

di Steyr M. 12, e distribuita prevalentemente ai sottufficiali dei reparti mitraglieri e

dell’artiglieria.

Pistola semiautomatica Frommer Stop mod. 1912 cal. 7,65 mm (7,65

mm Frommer-Pistole) lunga 165 mm, alta 115 mm e pesante 582 g scarica.

Queste armi furono distribuite nel corso della guerra per integrare la dotazione

di pistole d’ordinanza di maggior calibro, e destinate agli ufficiali superiori o dei

servizi non combattenti.

Pistola semiautomatica Steyr mod. 1908 cal. 6,35 mm a 7 colpi lunga

116 mm alta 81 mm e pesante 348 g scarica. A differenza delle pistole semiautomatiche calibro 7,65 mm prodotte in origine per il mercato civile, ma impiegate

diffusamente dall’esercito austro-ungarico per armare gli ufficiali superiori e dei

servizi di retrovia, quest’arma era scelta personalmente dagli interessati, che di

solito ricoprivano i più alti gradi della gerarchia militare e risiedevano in comandi

situati lontano dal fronte.

Pistola semiautomatica Dreyse cal. 7,65 mm (7,65 mm Selbstladepistole) lunga 159 mm, alta 109 mm e pesante 107 g scarica. L’arma era prodotta da

una ditta tedesca della quale porta il monogramma “RMF” sull’impugnatura. Fu

destinata agli ufficiali di grado superiore o in servizio nei reparti non combattenti.

Revolver Rast & Gasser mod. 1898 cal. 8 mm (8mm Rast & Gasser Re-

volver M. 98) lungo 226 mm, alto 147 mm, pesante 940 g scarico. Fu distribuito

prevalentemente ai sottufficiali privi di fucile e ai mitraglieri, che potevano aver

bisogno di un’arma a fuoco rapido per difendere la loro postazione da un’eventuale irruzione del nemico.

Per quanto concerne l’esercito italiano, gli esemplari più significativi sono una

pistola semiautomatica Glisenti mod. 1910 ed un revolver Bodeo:

1. Pistola semiautomatica Glisenti Mod. 1910, cal. 9 mm, lunga 211 mm,

peso (scarica) pari a 800 g. Venne adottata dal regio esercito come arma di

ordinanza nel 1910. Venne data in dotazione agli ufficiali italiani fino alla sua sostituzione dovuta alla poca robustezza e praticità dell’arma nonché ai suoi elevati

costi di produzione.

2. Revolver “Bodeo” Ordinanza Italiana Mod. 1889 cal. 10,35 mm. Lungo

275 mm e pesante 890 g, con tamburo contenente 6 colpi da 10,35 mm. Fu

inventato dall’armaiolo napoletano Bodeo il quale riunì in esso tutte le innovazioni

dell’epoca. Durante la Grande Guerra i militari italiani dovevano comprarsi autonomamente l’arma da fianco, la cui fornitura non era prevista nella dotazione;

in seguito anche gli ufficiali furono costretti a comperare loro stessi l’arma corta

a causa della scarsità dei fondi dell’esercito. Le aziende italiane non riuscivano inoltre a fare fronte alle richieste seguite alla mobilitazione del Regno d’Italia,

così parecchie “Bodeo” furono prodotte all’estero, principalmente in Spagna.

Il modello originale, qui esposto, è riconoscibile per la presenza di un grilletto

snodato e per la mancanza del ponticello, cioè l’elemento ad anello che circonda e racchiude il grilletto, evitando lo sparo accidentale. Tutti i modelli hanno la

caratteristica di poter essere completamente smontati senza l’ausilio di alcun

attrezzo: per questo motivo la loro produzione continuò fino al 1945.

Fabio Capraro, Diego Giampiccolo 5AL

33

La vita in

trincea

34

Tutti gli oggetti hanno la funzione di legare il passato al presente e ci permettono di ricostruire la storia, hanno il valore

di un documento unico; sono racconti tridimensionali, delle esperienze di vita. Il museo espone una serie di oggetti

costruiti con i materiali di guerra riciclati, messi insieme da

soldati, prigionieri civili, internati, dietro le linee del fronte.

Due esempi sono il tascapane e la gavetta. Il primo permetteva al soldato di essere autonomo: veniva portato a

tracolla e conteneva generi di prima necessità e oggetti

personali.

I tascapani austriaci e italiani erano simili: di tela impermeabile piuttosto grossa, differivano solamen-

te per la rifinitura in cuoio di quelli italiani. I prodotti contenuti in questa sacca

erano: pane, gavette, scatolame, pacchetto per la medicazione, tasca per

il cucito, scatola di cibo in conserva, spazzola da scarpe, tazza o gavettino per bere e un cucchiaio. In quello austrico vi erano anche un fornelletto pieghevole, un tubo contenente dei chiodi e una scatola di grasso.

La gavetta invece era il recipiente in cui soldato riceveva e consumava il rancio.

Poteva fungere anche da pentola (soprattutto in trincea) per scaldare razioni in

scatola. Quelle degli alpini erano più grandi perché dovevano contenere rancio

doppio, per chi la portava e per il compagno che doveva portare la legna. I

soldati potevano essere riforniti di armi e suppellettili, ogni altro semplice oggetto

i militari dovevano produrlo da se’: l’abilità risiedeva proprio in questo, nella capacità di saper ricavare da qualsiasi materiale, soprattutto quello di scarto, utili

oggetti.

Il soldato doveva essere sempre presentabile e ben vestito, ma non aveva sempre a disposizione gli strumenti per la cura della sua persona: con i bossoli e i

ciuffi di peli di mulo posti sopra cartucce vuote era in grado di realizzare pennelli