Studio di Geologia tecnica & ambientale

Via Santa Lucia, 6

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Dott. Alberto PISCAZZI

Tel.080/768617-3683214310

COMUNE

DI

VALENZANO

(Provincia di Bari)

Impianto di trattamento delle acque meteoriche di

dilavamento ricadenti sui piazzali e superfici

scoperte impermeabili riferiti all’ampliamento

della Ditta Metalrecuperi S.r.l. sulla S.P. CeglieAdelfia. Fg. n°25 –P.lle 9 – 11 – 34 - 135

RELAZIONE GEOLOGICA E

IDROGEOLOGICA

Il Tecnico: Dott. Geol. Alberto PISCAZZI

Richiedente: METALRECUPERI S.R.L.

Acquaviva delle Fonti, Novembre 2014

PREMESSA

La presente relazione geologica e idrogeologica riguarda il sistema di raccolta e

trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali scoperti dell’area in ampliamento

della Ditta Metalrecuperi S.r.l. L’area è ubicata in territorio di Valenzano ed è distinta in

Catasto al Fg. 25 P.lle 9 – 11 - 34 – 135. Le acque di prima pioggia, stoccate

separatamente in una vasca, saranno depurate e smaltite sul suolo con condotte fuori

terra. Le acque di seconda pioggia subiranno processi fisici di grigliatura, disabbiatura e

disoleazione e, dopo accumulo in vasca, saranno smaltite nei primi strati del sottosuolo. I

processi di trattamento previsti sono meglio descritti nella relazione tecnica descrittiva.

Il trattamento delle acque di dilavamento è disciplinato dal R.R. n°26/2013, in

attuazione dell’art.113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii.

L’area, nella Cartografia Ufficiale delI’IGM ricade nel F°177 II S.E.

Il richiedente ha incaricato lo scrivente, Dott. Alberto PISCAZZI, di redigere la

presente relazione. In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente nazionale

e regionale la relazione riferisce della situazione morfologica, geologica ed idrogeologica

dell’area interessata al fine della salvaguardia degli aspetti ambientali e della valutazione

dei rischi idraulici e idrogeologici del suolo e sottosuolo interessato.

1

1. LINEAMENTI MORFOLOGICI E GEOLOGICI GENERALI DEL TERRITORIO

L’area oggetto di studio si colloca nel settore centrale della Tavoletta II S.E. del

F°177 dell’IGMI. Le quote dell’area, relativamente alle zone strettamente interessate, si

aggirano intorno ai 90 m s.l.m.

Stralcio Cartografia I.G.M. F°177 Tav. II SE (Scala 1:25.000)

Nel complesso si ha un’area digradante verso i settori settentrionali con pendenze

naturali variabili.

L’area di interesse ricade nel territorio pedemurgiano e risulta essere interessata

in maniera lieve dal fenomeno carsico. Sull’area, affiorano rocce calcaree che, risultano

spesso ricoperte da materiale terroso rossastro. Le acque meteoriche che insistono sul

2

territorio vengono convogliate verso nord-nordest attraverso i sistemi di impluvio naturale

esistenti sul territorio. Tali impluvi si sono formati in corrispondenza di quelle aree dove

la roccia calcarea presenta delle scadenti qualità fisiche (discontinuità primarie e

secondarie). L’azione carsica delle acque meteoriche, ha contribuito ad allargare le

fratturazioni esistenti e a provocare, localmente, fenomeni di crollo con formazione di

avvallamenti. Il ruscellamento delle acque nelle lame si sviluppa finché le stesse non

permeano nel sottosuolo attraverso l’intenso sistema di fratture e discontinuità presenti

nel substrato roccioso. La velocità di assorbimento delle acque presenti in questi solchi

dipende molto anche dalla quantità e granulometria dei materiali eluviali presenti sul

fondo degli stessi.

Le acque ricadenti sui piazzali scoperti della ditta Metalrecuperi S.r.l. non

interferiscono con l’assetto idrogeologico del territorio.

Sul territorio le formazioni geologiche affioranti dal basso verso l’alto sono le

seguenti(riferite alla Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 F° 177 “Bari”):

- CALCARE DI BARI (Cretaceo):

Affiora estesamente tra i territori di Valenzano e Loseto. Più a nord dell’area

interessata risulta ricoperto da litologie sabbiose e calcarenitiche quaternarie. Dal

punto di vista litologico, il Calcare di Bari è costituito da una successione di calcari

micritici di colore biancastro alternati a calcari dolomitici e a dolomie di colore grigiastro

molto compatti.

Nel complesso, risulta che le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche sono

regolarmente stratificate con inclinazioni di pochi gradi rispetto all’orizzontale, e con

immersioni variabili da zona a zona.

- TUFI DELLE MURGE O DEPOSITI MARINI TERRAZZATI (Pleistocene): si tratta di

depositi calcareo-arenacei e calcareo-arenaceo-argillosi con presenza di livelli

fossiliferi. Nel territorio si ritrovano, in trasgressione sul Calcare di Bari. Si tratta di

depositi sia sabbiosi che argillosi con presenza nella parte inferiore di arenarie molto

compatte (carparo). La parte più grossolana è costituita da depositi bioclastici e

3

litoclastici di colore bianco o giallastro. Il cemento è calcareo e il grado di diagenesi

variabile li rende a luoghi friabili e variamente porosi.

-

DEPOSITI ALLUVIONALI (Olocene): si tratta di depositi di riempimento del fondo

delle “lame”; sono costituiti da ciottolame calcareo eterometrico proveniente dal

disfacimento delle rocce calcaree, e da materiale terroso, tipo terra rossa, quale

prodotto residuale derivante dalla dissoluzione delle rocce.

STRALCIO DI CARTA GEOLOGICA F°177 “BARI” (Ingrandito1: 50.000)

LEGENDA:

CALCARE DI BARI (Cretaceo Inf.)

TUFI DELLE

pleistocenici)

MURGE

O

DEPOSITI

MARINI

TERRAZZATI

(Plio-

DEPOSITI ALLUVIONALI (Olocene)

Area oggetto di studio

4

2. GEOLOGIA DELL’AREA DI INTERESSE

La quota dell’area di interesse è di circa 90 metri s.l.m.

I rilevamenti geologici compiuti nell’ambito della zona hanno evidenziato che

sull’area affiorano rocce calcaree, anche se spesso ricoperte da depositi di terra rossa.

Le rocce calcaree, nella parte superiore della successione degli strati, risultano

poco compatte e intaccate da numerose fratture e da alterazioni dovute all’azione

carsica delle acque. La stratificazione della parte rocciosa, rilevata nelle zone di

affioramento, è appena visibile ed è costituita da straterelli (spessore variabile da 10 cm

a 50 cm) di calcari micritici di colore dal bianco al nocciola. Le discontinuità secondarie

sono spesso riempite da materiale terroso di colore brunastro. I rilevamenti effettuati

fanno ritenere che la roccia in posto, nella sua successione verticale, non presenti

sempre la stessa permeabilità, ma, questa, risulta essere più bassa per i primi metri di

spessore roccioso, e aumentare più in profondità.

3. CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO

Il territorio murgiano è caratterizzato dalla notevole estensione in affioramento

delle rocce carbonatiche mesozoiche, solo in piccola parte ricoperte per trasgressione da

sedimenti calcarenitici quaternari.

La successione carbonatica, formata dall’alternanza di calcari, calcari dolomitici e

dolomie, risulta, nel complesso, permeabile per fessurazione e carsismo, ed è sede di

una estesa falda idrica sotterranea, caratterizzata da notevole potenzialità e spessore.

La falda trae alimentazione dalle precipitazioni atmosferiche che ricadono su tutto

il territorio murgiano. L’area di ricarica di questa falda è situata, in prevalenza, in

corrispondenza delle zone più interne della Murgia, dove l’entità delle precipitazioni è

maggiore. In queste zone, inoltre, l’infiltrazione delle stesse acque è favorita dalla diffusa

presenza in superficie e in profondità di forme carsiche più o meno sviluppate.

I livelli piezometrici si attestano intorno ai 15-20 m sul livello del mare, mentre i

gradienti idraulici sono abbastanza elevati.

5

Le caratteristiche dell’acquifero sono legate alle condizioni strutturali e litologiche

delle rocce che lo costituiscono. Il frequente alternarsi, sia in senso orizzontale sia

verticale, di livelli rocciosi più o meno fratturati e carsificati, diversamente permeabili,

determina una forte disomogeneità delle caratteristiche idrauliche. La falda si rinviene

confinata tra livelli rocciosi poco permeabili, anche al di sotto del livello del mare.

L’alternanza, ai livelli acquiferi, di strati rocciosi poco fratturati determina il frazionamento

della falda idrica in più orizzonti a differenti profondità.

La circolazione idrica inoltre è influenzata dall’abbondante terra rossa inclusa nelle

cavità carsiche e nelle fessurazioni della roccia che ne riduce il grado di permeabilità.

Solo in presenza di rocce ampiamente carsificate e fessurate, non interessate da

riempimenti di terra rossa, il carico idraulico della falda tende a ridursi notevolmente e a

portarsi al valore del livello del mare. In questo caso la falda acquifera può rinvenirsi a

pelo libero e risentire degli effetti di una falda circolante in equilibrio sulle acque marine

di invasione continentale.

La permeabilità d’insieme dell’acquifero è indefinita in quanto rappresentata da

livelli delle stesse rocce calcareo-dolomitiche che con la profondità presentano un grado

di fratturazione, porosità d’insieme e permeabilità via via decrescente.

4.

CARATTERISTICHE

DALL’IMMISSIONE

IDROGEOLOGICHE

DELL’AREA

INTERESSATA

La situazione idrogeologica dell’area in studio è stata desunta, nei particolari, dai

dati stratigrafici e idraulici a disposizione di alcuni pozzi dell’Ente Irrigazione presenti nei

territori limitrofi.

In generale la zona insatura è costituita da uno spessore di circa 90 m di calcari

fratturati, alternati a calcari dolomitici sufficientemente compatti.

Risulta difficile ipotizzare una continuità laterale delle suddescritte condizioni

idrogeologiche su grande scala, poiché le caratteristiche idrauliche degli acquiferi

possono variare sia in verticale che in orizzontale, a causa del differente grado di

fratturazione e carsificazione delle rocce.

6

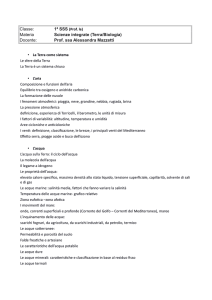

Di seguito è stato rappresentato uno schema di sezione idrogeologica applicabile

all’area interessata dall’immissione.

SCHEMA DI SEZIONE IDROGEOLOGICA

5. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO DEL TERRENO AI

FINI DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SUL SUOLO

Le acque di prima pioggia, successivamente al trattamento, saranno smaltite sul

suolo. Il calcolo della capacità di assorbimento del suolo è stato effettuato in un pozzetto

appositamente scavato, della profondità di 1,20 metri, e delle dimensioni di base di 0.60

x 0.60 m. Il pozzetto è stato prima portato a saturazione, e dopo il suo completo

svuotamento, è stato nuovamente riempito fino all’altezza di circa 20 cm dal fondo. Si è

successivamente misurato il tempo necessario affinché il livello scendesse di 5 cm.

7

La seguente formula ci permette di calcolare la capacità di assorbimento (C) del

terreno, espressa come i litri che il terreno assorbe in un ora per metro quadrato.

[

]

C = (V1 − V2 ): (t 2 − t1 ) : S b

dove:

Sb = 0,84 m²

(superficie bagnata);

V1 − V2 = 18 l

(volume di acqua assorbito nel corso della prova);

t 2 − t1 = 0,08 h

(tempo in ore di durata della prova).

Effettuando i calcoli si ricava:

C = (18 : 0,08):0,84 = 267,86

l

l

= 0,074 2

2

hm

sm

6. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI ASS0RBIMENTO DEI PRIMI STRATI DEL

SOTTOSOTTOSUOLO E DIMENSIONAMENTO DEL POZZO ASSORBENTE

.

Le acque di seconda pioggia saranno immesse nei primi strati del sottosuolo. Di

seguito viene calcolata la profondità dei dreni verticali assorbenti. In base alla portata da

smaltire q= 4,03⋅10

−2

m 3 / s e al coefficiente di permeabilità (k) del sottosuolo, stimato

pari a 7 ⋅10 −5 m/s. Il calcolo viene effettuato con la seguente formula:

0,423

4∆h

K =

q Log

2

∆h

d

dove:

K = coefficiente di permeabilità ( 7 ⋅ 10 −5 m / s );

∆h = altezza (in m) della colonna drenante;

q = portata d’acqua da smaltire (0,0403 mc/s)

d = diametro del pozzo assorbente (0,2 m);

8

Per garantire una superficie drenante pienamente sufficiente allo smaltimento

delle acque, si consiglia, in maniera cautelativa, la realizzazione di due pozzi drenanti

della profondità di 35 m ciascuno. I pozzi dovranno essere dotati di una vasca

(avanpozzo) a tenuta, con funzione di accumulo e sedimentazione, allo scopo di

trattenere eventuali residui di materiali di sedimentazione. Tale accorgimento preserverà

i dreni dal progressivo intasamento dei materiali in sospensione trasportati dall’acqua.

Nella fase di esercizio si avrà cura di effettuare interventi di pulizia e

manutenzione della vasca di raccolta e sedimentazione.

Considerate le condizioni idrostrutturali del sottosuolo che, per l’area in

esame, consistono in una zona insatura di circa 90 metri dal piano campagna, il

franco esistente per la zona insatura, in rapporto alle oscillazioni della falda idrica,

è sufficientemente protettivo.

9

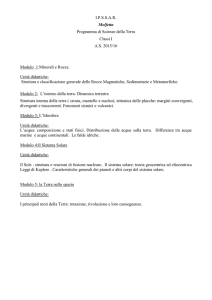

SCHEMA DI CIASCUN POZZO

DRENANTE PROFONDO 35 METRI

220 mm

Tratto di pozzo con

rivestimento

sfinestrato

10 m

25 m

200 mm

10

7. ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO, E IDROGEOLOGICO E DEFINIZIONE DEL

FRANCO DI SICUREZZA

Considerate le condizioni morfologiche delle aree strettamente limitrofe all’area di

dispersione, non si rileva alcun tipo di rischio idraulico in rapporto alle portate di acqua

da immettere.

La tipologia delle acque da smaltire non procurerà odori molesti.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dopo gli opportuni trattamenti

(vedi relazione tecnica generale), sono acque con bassi agenti inquinanti. Se si

considera lo schema idrogeologico descritto in precedenza, si capisce come queste

acque, durante la percolazione nella zona insatura, subiranno ulteriori processi

autodepurativi e di dispersione meccanica. I processi autodepurativi saranno favoriti

dalle interazioni chimico-fisiche tra i minerali argillosi contenuti nelle terre rosse e gli

eventuali inquinanti ancora presenti. I processi di dispersione avverranno per

mescolamento con le acque vadose all’interno dei condotti carsici.

Nella zona insatura è presente un acquitardo, costituito da calcari e calcari

dolomitici sufficientemente compatti, con bassa conducibilità, che funge da strato

protettivo nei confronti della sottostante falda idrica. Tale strato, infatti, ritarda la

propagazione delle acque in percolazione.

Da quanto descritto, anche il rischio idrogeologico è praticamente nullo, in quanto:

•

Il franco esistente tra il livello di immissione delle acque meteoriche

trattate e la prima falda carsica presente è sufficientemente protettivo;

•

La zona insatura è costituita da uno spessore di rocce calcaree e

calcareo-dolomitiche, la cui parte inferiore risulta essere compatta e

con permeabilità bassissima. Tale ultimo spessore rappresenta una

barriera protettiva nei confronti della falda idrica sottostante.

11

8. Indicazione di pozzi eventualmente presenti nelle zone limitrofe a

quella dell’area in studio

Sulla base delle informazioni disponibili e della consultazione della Tavola 6.4

“Ubicazione dei punti d’acqua censiti” allegata al Piano di Tutela delle Acque della

regione Puglia, nel raggio di 500 metri dalla Ditta Metalrecuperi S.r.l. non si rilevano

pozzi per uso irriguo, mentre in un raggio di 1000 metri non si rilevano pozzi per uso

potabile.

Acquaviva delle Fonti, Novembre 2014

Dott. Geol. Alberto PISCAZZI

12

13