Liceo “Quadri” di Vicenza

Corsi di cultura

La filosofia del linguaggio

Di Paolo Vidali

5 maggio 2011

1.1. Segno e linguaggio

Anzitutto va definito il segno, linguistico e non.

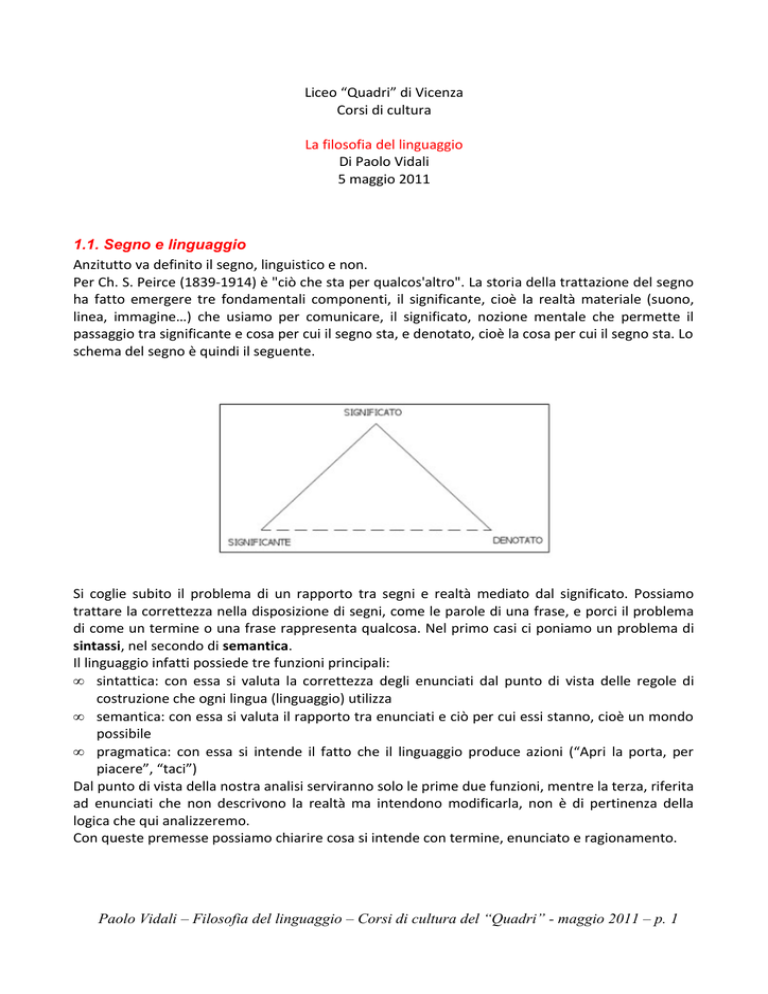

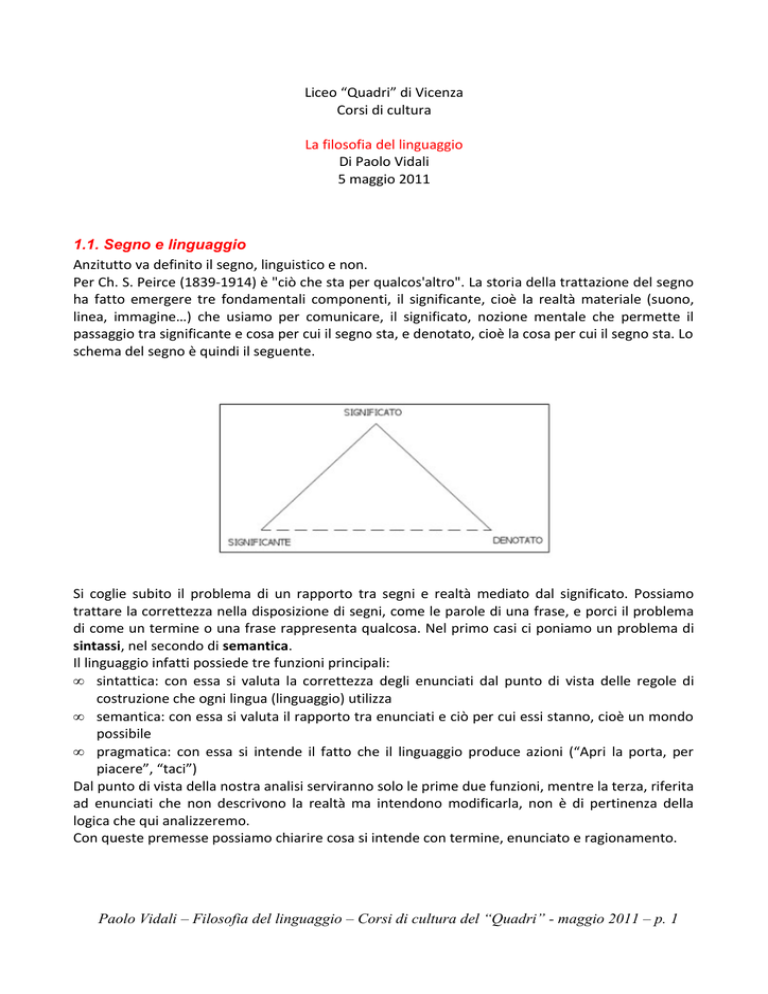

Per Ch. S. Peirce (1839-1914) è "ciò che sta per qualcos'altro". La storia della trattazione del segno

ha fatto emergere tre fondamentali componenti, il significante, cioè la realtà materiale (suono,

linea, immagine…) che usiamo per comunicare, il significato, nozione mentale che permette il

passaggio tra significante e cosa per cui il segno sta, e denotato, cioè la cosa per cui il segno sta. Lo

schema del segno è quindi il seguente.

Si coglie subito il problema di un rapporto tra segni e realtà mediato dal significato. Possiamo

trattare la correttezza nella disposizione di segni, come le parole di una frase, e porci il problema

di come un termine o una frase rappresenta qualcosa. Nel primo casi ci poniamo un problema di

sintassi, nel secondo di semantica.

Il linguaggio infatti possiede tre funzioni principali:

• sintattica: con essa si valuta la correttezza degli enunciati dal punto di vista delle regole di

costruzione che ogni lingua (linguaggio) utilizza

• semantica: con essa si valuta il rapporto tra enunciati e ciò per cui essi stanno, cioè un mondo

possibile

• pragmatica: con essa si intende il fatto che il linguaggio produce azioni (“Apri la porta, per

piacere”, “taci”)

Dal punto di vista della nostra analisi serviranno solo le prime due funzioni, mentre la terza, riferita

ad enunciati che non descrivono la realtà ma intendono modificarla, non è di pertinenza della

logica che qui analizzeremo.

Con queste premesse possiamo chiarire cosa si intende con termine, enunciato e ragionamento.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 1

1.2 Il termine

“Mario”, “bianco”, “corre”, sono termini, cioè nomi, verbi, avverbi, aggettivi dotati di senso. Una

frase, Per esempio “Il tavolo è bianco”, è composta da termini.

Vi sono però anche altri termini, come gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni…, che non hanno

un senso in sé, ma solo nel contesto della frase. “Per”, “il”, “e” significano qualcosa solo in

rapporto ad altri termini: per esempio “Mario e Giovanni sono fratelli”. Tali termini sono utili

perché con la loro presenza si modifica il senso della frase, come avviene utilizzando la negazione:

“Mario non è italiano”.

Vi sono quindi due tipi di termini:

• termini categorematici (o semantici), ovvero quelli in sé dotati di senso;

• termini sincategorematici (o sinsemantici), ovvero quelli in sé non dotati di senso ma che lo

acquistano collegandosi (sin) con quelli dotati di senso, secondo le regole della sintassi del

linguaggio in questione.

Finora abbiamo affermato che i termini sono o non sono dotati di senso proprio. E’ la stessa cosa

chiederci se sono veri o falsi? Qui appare una distinzione fondamentale, da tenere sempre

presente: la distinzione tra termini ed enunciati.

1.3. L’enunciato

Con enunciato siintende quella forma linguistica caratterizzata grammaticalmente da un soggetto,

una copula e un predicato.

Dallo studio della grammatica sappiamo che esistono diversi tipi di enunciati. Per i nostri scopi

basterà ricordarne due:

• enunciati dichiarativi, che descrivono una qualche situazione: “Mario è italiano”, “Mario

corre”;

• enunciati ipotetici, che esprimono una ipotesi intorno a una qualche situazione: “Se

Mario corre, allora arriva prima”, “Domani potrebbe nevicare”.

1.4 Linguaggio e verità

Gli enunciati sono composti da termini, ma qui appare quell’importante distinzione che prima

menzionavamo. I termini non possono essere veri o falsi: solo gli enunciati sono veri o falsi.

Cerchiamo di capire perché.

“tavolo” è un termine dotato di senso dal momento che dicendo “tavolo” sappiamo che cosa

vogliamo dire. Ma se diciamo solo “tavolo”, abbiamo detto qualcosa che non è né vero né falso.

Solo se passiamo a “Il tavolo è bianco" affermiamo qualcosa che può essere vero o falso. Quando

costruiamo una frase che afferma o nega certe relazioni tra termini, quindi quando usiamo

enunciati dichiarativi, o semplicemente enunciati, solo allora possiamo parlare di verità o falsità.

Se il tavolo a cui ci riferiamo nell’enunciato è proprio quel tavolo bianco che ci sta davanti e

diciamo “Il tavolo è bianco”, allora questo è un enunciato vero; se invece diciamo “Il tavolo non è

bianco” quell’enunciato è falso.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 2

2. La filosofia del linguaggio tra antichità e medioevo

La filosofia greca ed ellenistica si era concentrata sul tema dell'origine del linguaggio, sulla sua

naturalità o convenzionalità, sul rapporto tra parole e cose. Gran parte di questi problemi ha

ricevuto significative risposte da Platone, da Aristotele, dagli stoici, risposte che la filosofia

medievale eredita senza imbarazzi,.

Kai ò logos sarx egéneto: e il logos si fece carne (Gv 1, 14). Sono queste parole, tratte dall'inizio del

Vangelo di Giovanni, il punto di partenza migliore per riflettere sul linguaggio nella filosofia

medievale. Il cristianesimo, come l'ebraismo, è infatti una religione profondamente legata al tema

della parola, del libro, della scrittura e in generale del linguaggio. Dio ha parlato e il mondo ha

cominciato ad esistere, la Bibbia è verità rivelata attraverso la parola di Dio, Gesù è Verbum, parola

fatta carne per abitare con noi, le auctoritates sono testi e sentenze, la preghiera è discorso

umano rivolto a Dio, la parola giunge a dire quella trascendenza a cui lo sguardo sensibile non può

arrivare… Il linguaggio è al centro della riflessione cristiana per motivi religiosi, ma lo è anche che

per ragioni filosofiche.

Tuttavia il nuovo scenario portato dall'annuncio cristiano sposta molti termini della questione. E'

Dio stesso che crea usando la parola: Adamo è colui che dà un nome umano alle cose e il problema

classico dell'origine del linguaggio trova così una risposta. Dono di natura, come lo chiama san

Basilio (330 ca-379), derivato direttamente da Dio, come dice Tertulliano (160 ca - 220 ca), il

linguaggio è un segno della benevolenza divina, tuttavia non privo di ambiguità: nella vicenda

biblica della torre di Babele il gesto di superbia degli uomini che unendosi vogliono sfidare Dio

viene da Lui annullato confondendo le loro lingue. Anche per questo il problema della

convenzionalità o naturalità del linguaggio trova una sua soluzione: la diversità delle lingue è

l'esito di una colpa a cui si deve rimediare volgendo lo sguardo proprio alla Parola che Dio ha

rivolto agli uomini per offrire loro la salvezza.

Il problema centrale attorno a cui ruota la riflessione medievale è quello del significato dei termini.

Quando affermo che l'"uomo" è un animale razionale e quando dico che questo "uomo" è vecchio,

uso il termine nello stesso significato? In che cosa consiste la differenza?

A margine di questo problema, come una sorta di domanda di controllo, seguiremo una pista

secondaria, anche se collegata al problema principale. Proprio la potenzialità riconosciuta al

linguaggio lo rende in gran parte autonomo dalla realtà sensibile: il linguaggio dice Dio, nel

cristianesimo, e quindi non può limitare la sua significatività al mondo visibile, non possono essere

i sensi il criterio della sua validità. Ma allora, si chiederanno in molti, che valore hanno i termini

che rimandano ad enti non esistenti? Dire "nulla" significa qualcosa? Qual è il significato dei

termini che denotano qualcosa di non esistente?

2.1 il problema degli universali

Porfirio (233 – 305 ca), nella sua Isagogé, cioè Introduzione alle Categorie di Aristotele, si interroga

sulla natura dei termini universali, cioè genere (per esempio "animale") e specie (per esempio

"uomo"), e lo fa ponendo tre domande: 1) gli universali sono enti reali o concetti? 2) se sono enti,

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 3

sono oggetto di conoscenza sensibile? 3) sono separati dalle cose sensibili o vincolati Per esse? Le

posizioni che si preciseranno nel dibattito sono sostanzialmente tre.

Per i realisti, come Guglielmo di Champeaux (1070-1121), gli universali sono vere e proprie

componenti della realtà, per questo diventano concetti nella nostra mente ed espressioni del

nostro linguaggio.

Opposta è la posizione dei nominalisti: con Roscellino di Compiègne (†1123 ca) essi non accettano

né concetti né oggetti ma solo termini universali. Gli universali sono quindi espressioni

linguistiche, che dipendono dai singoli enti conosciuti e senza i quali non esisterebbero.

La terza posizione, che si rifà ad Abelardo (1079-1142), è quella dei concettualisti. Essi ammettono

l'esistenza di concetti e di termini universali, ma negano che vi siano enti universali. Il nostro

intelletto conosce e classifica l'esperienza, generando concetti universali che poi assumono forma

linguistica. In questa posizione è l'intelletto a giustificare e fondare il valore degli universali.

2.2. Significatio e nominatio

L'universale per Abelardo (1079-1142 è quindi un problema di predicazione (Logica Ingredientibus

p. 16): solo capendo l'uso linguistico, grammaticale e logico della predicazione si può fare luce

sulla questione degli universali.

La premessa da cui muove Abelardo è la differenza tra dire "uomo" e dire "essere un uomo": solo

la seconda espressione denota un ente preciso e definito, mentre la prima non rimanda a nulla.

Ma allora, perché diciamo che "Socrate è un uomo"? Perché esiste una capacità astrattiva

dell'intelletto che da più persone coglie quelle proprietà che insieme definiscono il concetto uomo.

Tali proprietà sono colte e riunite dall'intelletto nella nozione uomo e non serve un'essenza

realmente esistente per poterle cogliere.

Su queste basi la differenza tra termini universali e termini particolare diventa chiara: al nome

universale "uomo" corrisponde un'immagine comune a molte cose pur se confusa, mentre al

nome singolare "Socrate" corrisponde una forma unica e precisa che si riferisce ad un ente

determinato.

Pur con una qualche incertezza nei termini, Abelardo arriva a distinguere questi due modi di usare

i termini, o meglio queste due funzioni del segno:

1) la significatio, che coincide con il significato del termine, cioè con il riscontro concettuale della

parola "uomo";

2) la nominatio, che coincide con la denotazione, con quella che Anselmo chiamava appellatio e

che è il rimandare del termine all'ente realmente esistente.

Che cosa significa "rosa" senza le rose?

Alle tre questioni poste da Porfirio circa la natura degli universali, Abelardo aggiunge una quarta

domanda, destinata a suscitare ampie discussioni: gli universali avrebbero ancora un significato se

gli individui a cui rimandano cessassero di esistere? Detto diversamente, il termine "rosa" avrebbe

un significato anche senza le rose?

Come nome "rosa" continuerebbe a significare anche senza gli enti a cui rimanda. Infatti sarebbe

ancora comprensibile la frase "le rose non esistono". Il significato infatti è dato dal concetto, non

dalla realtà. Quando le cose non esistono più, il significato permane, ma non può riferirsi ad

alcunché di esistente. E se le cose nominate non sono mai esistite, come per la chimera o

l'ippogrifo? Allora la situazione è diversa, perché senza individui non si può astrarre nemmeno il

concetto, il che rende vuota la significazione.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 4

Come in Anselmo, anche in Abelardo la perdita di referenzialità non svuota il segno, semmai ne

esalta l'autonomia. I termini significano anche in assenza delle cose, perché ciò che dà valore è

l'operazione intellettuale dell'astrarre e del significare. Certo, è in rapporto alle cose che ci

formiamo nozioni a cui poi associamo delle parole: ma il confronto con la realtà non è tale da

rendere inefficace la parola in assenza delle cose.

2.3. La prova a priori dell’esistenza di Dio

Il contributo più importante e destinato a una enorme fortuna nella filosofia successiva è la prova

dell’esistenza di Dio detta “argomento ontologico”, sviluppato nel Proslogion. L’ambizione è

trovare un argomento che non abbia bisogno di altro al di fuori di sé solo, sia per sostenersi, sia

per provare che Dio esiste veramente. Così Anselmo immagina una sorta di dialogo fra un filosofo

e un ateo, chiamato “stolto” al pari del personaggio del Salmo XIII che affermava in cuor suo che

Dio non esiste. Il filosofo stimola l’ateo a produrre, apparentemente per amore di discussione, una

definizione di Dio; l’ateo, pur affermando che egli in ogni modo non crede all’esistenza di un tale

ente, trova un accordo col filosofo nella definizione di Dio come ciò di cui non si può pensare nulla

di maggiore. Tale concetto appare inizialmente neutro, cioè ammissibile sia dal credente che dal

non credente: per il credente Dio è esattamente questo ente ed esiste, per l’ateo lo sarebbe se

esistesse, cosa che lui tuttavia non è disposto a concedere.

Eppure proprio qui scatta l’argomento anselmiano: un essere che ha tutte le perfezioni non può

esistere solo nel intelletto, altrimenti se ne potrebbe pensare uno di ancora più ricco perché tale

da possedere in aggiunta l’esistenza reale (dal momento che una cosa reale è maggiore, cioè “più

perfetta”, della stessa cosa solo pensata). Chi asserisce che Dio è l’essere che possiede tutte le

perfezioni ma poi afferma che non esiste, non sta in effetti pensando quell’essere e dunque si sta

contraddicendo. Costui secondo Anselmo è stolto non solo perché non crede in Dio, ma anche

perché fonda le sue argomentazioni su un presupposto gnoseologico erroneo (e cioè che si possa

dire esistente solo quanto è constatabile coi sensi) e quindi perché sviluppa un’argomentazione

autocontraddittoria: dice di pensare l’essere che ha tutte le perfezioni e poi invece pensa l’essere

che ha tutte le perfezioni meno una (l’esistenza, appunto); pensa la parola ma non riesce a

cogliere tutta la portata del concetto significato da questa. Questo significa che, una volta

ammesso che nel nostro intelletto esiste il concetto di Dio secondo la definizione appena

formulata (in possesso dunque di quella che i medievali chiamavamo la existentia in intellectu),

siamo costretti ad ammettere che deve esistere anche nella realtà l’ente definito, Dio (che

possiede pertanto anche la existentia in re) (→ Testo ).

Le obiezioni all’argomento ontologico nel Medioevo

L’argomento ontologico suscitò una serie di obiezioni e riserve. Il monaco Gaunilone (sec. XI)

oppose al Proslogion un breve testo intitolato Difesa dello stolto in cui osservava che io potrei

immaginare un oggetto dotato di tutte le perfezioni pensabili come delle isole di fantasia, che lui

battezza Isole Beate, di cui non è possibile pensare isole più belle da nessun punto di vista. Ciò non

toglie che, come sappiamo fin dall’inizio, esse siano per l’appunto una pura creazione della

fantasia e che non esistano affatto: insomma per Gaunilone il passaggio dalla existentia in

intellectu a quella in re è un salto indebito, che Anselmo non argomenta. Gaunilone usa qui un

argomento quasi-deduttivo detto l’autofagia; lo si impiega quando si mostra che, applicando senza

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 5

eccezioni una regola, si arriva a distruggerla poiché alcune sue conseguenze sono in

contraddizione con essa.

Anselmo controreplicò (nella sua Risposta) che l’obiezione è scorretta perché le isole

possono avere solo le perfezioni del loro genere, cioè quelle che possono spettare a un’isola; Dio

invece le possiede tutte e per questo non si può escluderne l’esistenza. In tal modo Anselmo cerca

di evitare l’accusa di autofagia, affermando che solo nel caso di Dio in cui si può applicare

l’argomento a priori: solo per Dio (e proprio in quanto è l’unico essere dotato di tutte le perfezioni)

vale quindi il passaggio dall’existentia in re all’existentia in intellectu. In realtà Gaunilone poneva

un serissimo rilievo proprio sulla legittimità del passaggio dal concetto alla realtà: la pura e

semplice possibilità logica di un concetto non ci autorizza infatti ad asserire nulla sulla sua

esistenza effettiva, come in seguito parecchi altri filosofi anche scolastici, a cominciare da

Tommaso, rilevarono.

La seconda obiezione di Gaunilone appare altrettanto temibile: se il filosofo e l’ateo si

accordassero su un’altra definizione di Dio (che potrebbe essere “l’essere onnipotente”, “l’essere

più misericordioso” e via dicendo), allora tutta l’argomentazione di Anselmo non potrebbe più

decollare. La definizione “ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore” è essenziale, ma in realtà

solo perché contiene già la nozione della esistenza reale di Dio: l’argomento ontologico non è

autenticamente una dimostrazione, ma si limita a esplicitare qualcosa che era già da sempre

contenuto in essa, come un prestigiatore riesce a estrarre dal suo cilindro un coniglio solo se ce

l’ha gia messo dentro prima. Si tratta, in termini più tecnici, di una petizione di principio: una

argomentazione dove la tesi che si vuole dimostrare è già presente nella premessa, un circolo

vizioso (detto dai logici diallele).

Questo passo è tratto dal Proslogion, verosimilmente redatto negli anni 1077-1078, e riporta il nerbo dell’argomento

ontologico. Se la fede è una conquista a cui l’uomo non arriva solo grazie alle sue forze ma con l’aiuto

della grazia, la ragione non è per questo esonerata dal tentativo di comprendere. E mentre le prove a

posteriori sviluppate da Anselmo nel Monologion gli apparivano una serie di argomentazioni le cui

premesse richiedevano ulteriori giustificazioni, l’argomento ontologico gli pare l’unica dimostrazione

dell’esistenza di Dio davvero autosufficiente

1. Dunque, o Signore, tu che dai l’intelletto della fede, concedimi di intendere, per quanto tu sai

essere utile, che tu esisti come crediamo e che tu sei quello che crediamo. Ora noi crediamo che tu

sia qualcosa di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore.

2. O forse non esiste qualche natura siffatta, poiché «l’insipiente ha detto in cuor suo: “Dio non

esiste”» (Sal. 14, 1 e 53, 1)? Ma certamente quel medesimo insipiente, quando ode ciò che io dico,

cioè «qualcosa di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore», intende ciò che sente dire; e ciò

che intende è nel suo intelletto, anche se egli non intende che ciò esiste.

3. Altro infatti è che una cosa esista nell’intelletto e altro intendere che una cosa esista. …

4. Dunque anche l’insipiente deve convincersi che almeno nell’intelletto esiste qualcosa di cui non

può pensarsi nessuna cosa maggiore, poiché egli lo intende, quando lo sente dire, e tutto ciò che si

intende esiste nell’intelletto. Ma certamente ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore

non può esistere nel solo intelletto. Infatti, se esiste nel solo intelletto, si può pensarlo esistente

anche nella realtà e questo allora sarebbe maggiore.

5. Di conseguenza se ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore esiste nel solo intelletto,

ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore è ciò di cui può pensarsi una cosa maggiore.

Questo evidentemente non può essere. Dunque, senza dubbio, qualcosa di, cui non può pensarsi

nessuna cosa maggiore esiste sia nell’intelletto che nella realtà.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 6

[Anselmo, Proslogion, II, 1-5; trad. it. Rizzoli, Milano 1992, pp. 81-85]

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 7

3. La filosofia moderna del linguaggio

Che cosa accade quando la filosofia europea moderna affronta le tematiche linguistiche?

Da un lato recupera e approfondisce, su basi nuove, il problema semantico, cioè il rapporto tra

parole, significati e concetti. Anzi è proprio l’idea, tipicamente moderna, di una ragione unica e

presente in ogni uomo a saldare il piano del pensiero e quello del linguaggio. Da qui, come

vedremo, si aprono strade diverse, volte ad analizzare il processo con cui attribuiamo significati

alle parole, a correggere errori ed abusi del linguaggio e, in certi casi, anche ad inventare una

lingua universale che preservi da tali errori. A questi temi si dedicheranno tanto i filosofi di

tradizione empirista, come Bacone, Hobbes, Locke, quanto quelli di tradizione razionalista, come

Cartesio, i logici di Port Royal e Leibniz.

Al di là delle differenze, il problema su cui tutti finiscono per riflettere è se il linguaggio determina,

condiziona e talvolta confonde il pensiero, oppure se, viceversa, il linguaggio non sia una

condizione necessaria del pensiero.

D’altro canto il pensiero moderno riflette, con nuovo interesse, sul problema dell’origine,

questione più greca che medievale. In effetti la linguistica moderna valorizza proprio quanto il

medioevo aveva trascurato. Il latino resta la lingua dei dotti, ma la nascita e il rafforzarsi delle

lingue volgari, nel Cinquecento e nel Seicento, è ormai un fatto acquisito. Si rafforzano gli stati

nazionali e con essi acquistano dignità sempre maggiore le grandi lingue europee. A questa varietà

di lingue si affianca la scoperta di una ancora più grande diversità di idiomi, frutto dei nuovi

rapporti commerciali legati alle rotte oceaniche.

Si comincia così a porre la questione del rapporto tra popolo e lingua, e quella connessa del

rapporto tra lingua e progresso storico, una tematica che si afferma in epoca moderna per

consolidarsi definitivamente nell’Ottocento. La lingua, infatti, è lo specificarsi del linguaggio, la

condivisione di un codice per una comunità di parlanti. Il passaggio dal piano generale del

linguaggio a quello più specifico delle lingue parlate corrisponde ad una maggiore attenzione agli

elementi storici, sociali, pragmatici del linguaggio. In questo direzione vanno i contributi di Vico, e

Condillac, in diverso modo tesi ad indagare il nesso che unisce storia e linguaggio.

Riassumendo possiamo dire che le questioni centrali attorno a cui ruota il dibattito sono due,

articolate a loro volta in due sottotemi:

1. Linguaggio e conoscenza

1.1. teoria degli abusi e degli errori nel rapporto tra linguaggio e pensiero;

1.2. correzione di tali errori, anche attraverso la costruzione di una lingua universale:

2. Lingua e storia

2.1. genesi delle lingue e studio del rapporto tra lingue storiche e popoli che le parlano;

2.2. storicità del processo linguistico e primi passi della cosiddetta linguistica storica.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 8

4. La riflessione ottocentesca sul linguaggio

4.1 Von Humboldt e la lingua come visione del mondo

Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835) rappresenta una delle personalità intellettuali più ricche

e articolate di tutto il romanticismo. Figlio di una nobile famiglia prussiana, studia giurisprudenza,

filologia, filosofia e storia, frequenta tutti i maggiori pensatori e letterati del mondo tedesco,

assume incarichi politici di primo piano – ambasciatore a Roma, plenipotenziario prussiano al

Congresso di Vienna, riformatore del sistema scolastico e fondatore dell’Università di Berlino – ma

la sua fama rimane legata agli studi sul linguaggio, vera passione intellettuale che attraversa tutta

la sua vita. Egli parla perfettamente una decina di lingue europee, studia e conosce molte lingue

amerinde, l’egiziano, il cinese, il giapponese, il sanscrito, il malese e il giavanese. La sua

competenza linguistica non si limita, tuttavia, al piano comunicativo, ma si addentra nello studio

della linguistica comparata e nella stessa filosofia del linguaggio.

La lingua come espressione dello spirito

Per Humboldt la concezione del linguaggio risente profondamente del contesto romantico in cui

egli opera: le lingue sono una produzione spirituale, frutto di una energia creativa e di un processo

infinito. La lingua non è un’opera (érgon) ma un’attività (enérgheia). Essa “è il lavoro eternamente

reiterato dello spirito, volto a rendere il suono articolato capace di rendere il pensiero” (La

diversità delle lingue, 1830-1835, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 36). La lingua diventa così la

principale mediazione tra natura e spirito, tra sfera sensibile e sfera intellettuale, tra infinità dello

spirito e finitezza dei suoni e delle esperienze. Il linguaggio, scrive Humboldt, deve fare un uso

infinito di mezzi finiti ed è in grado di farlo perché tanto il pensiero quanto il linguaggio derivano

dall’unica forza spirituale infinita che li anima entrambi (ivi pp.78-79).

Lingue e popoli

Ma come si sviluppa la forza spirituale che genera tanto la lingua quanto il pensiero?

La risposta di Humboldt mette in campo, in modo determinato, il ruolo delle nazioni. Sono i popoli

gli autentici soggetti del parlare, poiché le lingue sono espressione di soggettività allargate. La

lingua, infatti, è un’attività collettiva, altrimenti non è strumento di comunicazione. Il rapporto tra

popolo e lingua riprende, in contesto romantico, il tema del “genio della lingua” proposto da

Condillac, allargandolo e approfondendolo. Humboldt, in un testo del 1806 (Latium und Hellas)

sostiene che clima, geografia, religione, politica, costumi e lingua determinano una nazione:

tuttavia la lingua lo fa in modo prevalente. Essa è l’anima stessa di una nazione ed è inseparabile

dal suo sviluppo. La lingua, quindi, è una condizione necessaria dello sviluppo spirituale di una

nazione e per questa ragione in essa si inscrive la più autentica identità di un popolo. “La lingua –

scrive Humboldt – è la manifestazione fenomenica dello spirito dei popoli: la loro lingua è il loro

spirito e il loro spirito è la loro lingua” (ivi, p. 33).

Perché, allora, le lingue sono diverse, posto che lo spirito che anima l’umanità è unico?

Servendosi di un argomento di causa, Humboldt fa risalire la diversità delle lingue ad una causa

comune: essa, infatti, dipende dalla necessità dello spirito di produrre forme sempre nuove. Le

singole lingue, come i singoli popoli, sono punti di vista parziali dello sviluppo umano, della unica

forza che lo attraversa e lo anima. Con una vigorosa inversione, Humboldt rovescia l’argomento

principale tradizionalmente utilizzato da chi sostiene l’origine empirica e occasionale del

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 9

linguaggio. La diversità delle lingue, si sosteneva, è un segno evidente dell’impossibilità a ravvisarvi

una causa o un’origine comune e depone a favore di una varietà di situazioni da cui prende avvio il

segno e la parola. Per Humboldt, invece, lo spirito è causa unica del linguaggio, del pensiero e in

genere dell’attività umana, perché tale spirito va inteso nella sua poliedrica attività: “dobbiamo

vedere nella forza spirituale delle nazioni l’effettivo principio esplicativo e la vera causa che

determina la diversità delle lingue” (ivi, p. 33).

“La vera ragione della molteplicità delle lingue è l’intimo bisogno dello spirito umano di produrre

una molteplicità di forme intellettuali che trova il proprio limite nel modo, a noi parimenti ignoto,

in cui lo trova la molteplicità delle forme viventi della natura” (Scritti sul linguaggio, Guida, Napoli

1989, p. 69) Quella di Humboldt è una visione laica, cosmopolita ed egualitaria della differenza di

popoli e lingue. Una visione che l’Europa dell’imperialismo ottocentesco non farà sua.

La lingua come visione del mondo

Altra tesi che Humboldt sostiene con forza è quella dell’identità di pensiero e linguaggio

Come in Hamann e in Herder, il linguaggio è visto innegabilmente connesso ad ogni tipo di attività

intellettuale. Tanto il pensiero quanto la lingua derivano dal medesimo spirito. Per la coerenza

degli effetti data l’unicità della causa, tra lingua e pensiero vi è corrispondenza stretta: come la

materia del pensare e l’infinità delle sue combinazioni è inesauribile, così è per gli elementi della

lingua. Non solo, la lingua porta con sé una strutturazione dell’esperienza, della realtà, del vissuto

che si traduce in una Weltanschauung, cioè in una visione del mondo. Ogni lingua rappresenta un

punto di vista nella visione del mondo, contiene la trama di concetti e di forme di

rappresentazione della realtà. Parlare una lingua, usarla come veicolo di comunicazione, abitarla

come lingua madre significa pensare in quella lingua. “Ogni lingua traccia attorno al popolo a cui

appartiene un cerchio dal quale è possibile uscire solo passando nel cerchio di un’altra lingua”

(Einleitung zum Kawi Werk, § 14, Werke III, p. 434).

Così, come abbiamo visto in Herder, anche in Humboldt il linguaggio da un lato forma il pensiero

ma, dall’altro, lo imprigiona. La lingua manifesta ed esterna il pensiero, ma tiene l’uomo

prigioniero nei suoi confini, precludendogli la possibilità di superarli. Non si può uscire dal cerchio

della lingua ricorrendo al solo pensiero - la definizione di un concetto è fatta comunque di parole né utilizzando una lingua diversa - la traduzione porta comunque all’interno di un altro schema

linguistico.

Eppure, come abbiamo visto, questa determinatezza della lingua sul pensiero non è vista da

Humboldt come un limite, ma come una risorsa. Attraverso il linguaggio trapela l’infinita ricchezza

dello spirito umano, che “non può mai essere conosciuto esaurientemente attraverso un numero

finito di punti di vista” (Latium und Hellas, Werke II, pp. 60-61)

Soprattutto quest’ultimo aspetto ha trovato, nel Novecento, una grande eco. Si vede in Humboldt

un fondatore della contemporanea filosofia del linguaggio proprio perché ha insegnato a vedere in

ogni lingua una peculiare visione del mondo.

Humboldt: la lingua come visione del mondo

Gli studi linguistici di Humboldt si concentrano in particolare dopo il 1820, anno in cui abbandona, deluso, la scena

politica. Segno di questa attività è l’opera in tre volumi Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, che uscirà postuma

nel 1836-1839. Ad essa Humboldt fa precedere un’ampia introduzione dedicata alla diversità di struttura delle lingue

umane e al loro influsso sullo sviluppo spirituale dell’umanità, comunemente nota come Einleitung zum Kawi-Werk e in

italiano come La diversità delle lingue. In essa Humboldt espone la sua più matura e completa elaborazione di una

filosofia del linguaggio.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 10

Solo ad un più attento esame e, in tal caso, in modo chiaro e distinto, si potrà individuare il carattere della diversa

concezione del mondo che i popoli hanno fissata nel valore delle parole. Già in precedenza ho spiegato che è difficile

che una qualsiasi parola, a meno che non venga usata nel momento contingente come segno materiale del suo

concetto, venga accolta nella rappresentazione al medesimo modo da individui diversi. Pertanto si può senz'altro

affermare che in ciascuna è insito alcunché, non distinguibile a sua volta con parole, e che, quantunque designino nel

complesso gli stessi concetti, nondimeno le parole appartenenti a più lingue non sono mai veri e propri sinonimi. Una

definizione, a rigor di termini, non le può comprendere e spesso è possibile solo, per così dire, indicare il posto che

esse occupano nel campo di cui fanno parte. Ho già parimenti ricordato in qual modo ciò si verifichi perfino nelle

designazioni di oggetti materiali. Ma il campo in cui davvero affiora il diverso valore delle parole è la designazione di

concetti spirituali. Di rado qui una parola esprime senza differenze molto evidenti lo stesso concetto espresso da una

parola di un'altra lingua. […] Presso le nazioni caratterizzate da una grande vivacità di spirito questo valore, se lo si

ricerca fin nelle più sottili gradazioni, resta per così dire in flusso perpetuo. Ogni epoca, ogni scrittore originale,

involontariamente vi aggiunge qualcosa di suo oppure lo modifica, perché non può fare a meno di fissare la propria

individualità nella lingua, la quale fa insorgere in essa un nuovo bisogno di espressione.

W. von Humboldt, Sulla diversità delle lingue, 1836, § 20, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 156-157.

4.2 Nietzsche e il linguaggio come metafisica popolare

Friedrich Nietzsche (1844-1900) è un pensatore inattuale. Inattuale per il suo tempo, dominato da

una solida fiducia nella ragione e nei valori etici del cristianesimo, mentre Nietzsche è tutto volto a

mostrare che anche la più nobile azione umana è frutto degli istinti e del bisogno. Inattuale per i

temi che affronta, come la morte di Dio, cioè la caduta di tutti i valori assoluti, o l’annuncio

dell’oltre-uomo, cioè di una umanità superiore capace di creare nuovi valori e di dare senso alla

realtà. Inattuale infine anche per il tema che stiamo affrontando, quello del rapporto tra

linguaggio e ragione, posto che tanto l’uno quanto l’altra sono, per Nietzsche, tracce di una

mentalità gregaria, di un bisogno di comunicazione basato sulla debolezza, di un’illusione cui ci

siamo abituati ma che va finalmente smascherata e distrutta.

Proprio tale inattualità fa di Nietzsche un pensatore contemporaneo: il suo pensiero asistematico,

fatto di aforismi e frammenti, anticipa le più meditate riflessioni critiche su cui si concentrerà il

Novecento, aprendo uno sguardo disincantato sulla natura umana, sui suoi limiti e sulle sue

illusioni.

La genealogia del linguaggio

Per Nietzsche la realtà di cui l’uomo è parte consiste in un perenne fluire, in un divenire in cui

forze, istinti e pulsioni si fronteggiano allo scopo di prevalere. Il divenire è la nota dominante di

questa realtà: eppure l’uomo ha cercato costantemente di imporle la stabilità dell’essere. Così è

nata la metafisica, la morale dei valori assoluti, la stessa idea di ragione, che cerca identità laddove

esistono solo differenze, che cerca permanenze laddove esiste solo il creativo porre e distruggere.

Il metodo che Nietzsche utilizza per smascherare l’invenzione dell’essere è la genealogia. Essa

consiste nel giustificare per via diversa, cioè storica, psicologica, sociale o antropologica, idee e

valori ritenuti perenni, astorici, assoluti.

Anche l’analisi del linguaggio ripercorre la stessa strada, nell’intento di mostrare che esso non è un

dono divino o comunque la traccia della superiorità umana sugli altri viventi, ma solo il frutto di

una più dimessa esigenza.

Nel ricostruire genealogicamente la nascita della coscienza, Nietzsche offre infatti un’analisi del

ruolo che il linguaggio ha svolto in questo processo. La coscienza, per Nietzsche, è frutto del

bisogno umano di comunicazione, della necessità di comprendersi in maniera rapida e sottile.

L’uomo infatti è un animale costantemente in pericolo e per questo ha bisogno dei suoi simili. Ma

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 11

tale esigenza produce la necessità di “sapere” che cosa serve, come agire, che ruolo svolgere. “Il

pensiero consapevole si determina in parole, cioè in segni di comunicazione, con la qual cosa si

rivela l'origine della coscienza medesima. Per dirla in breve, lo sviluppo della lingua e quello della

coscienza […] procedono di pari passo”(Gaia Scienza, 1882, § 354).

La tesi del bisogno naturale di comunicazione che sta alla base del linguaggio non è nuova: nuove

sono le considerazioni che Nietzsche trae da questa genealogia. Il bisogno di comunicare con gli

altri uomini spinge a dare importanza a ciò che appare uguale, comune, condiviso, cancellando

invece come non comunicabile quanto è individuale e originale. La coscienza si è sviluppata solo in

rapporto ad una utilità comunitaria e gregaria e di conseguenza ognuno di noi tende a sviluppare

un pensiero “adeguato alla maggioranza e ritradotto nella prospettiva del gregge […] Ciò di cui

possiamo aver coscienza è solo un mondo di superfici e di segni, un mondo generalizzato,

volgarizzato” (ivi).

Il linguaggio è la traccia di un mondo superficiale, fatto di segni comunicabili e di apparenza

immediatamente comprensibile: la “superficialità della coscienza e del linguaggio sono, per

Nietzsche, l’esatto opposto della profondità che la tradizione occidentale ha riservato al pensiero e

alla parola.

La metafisica del linguaggio

Ma il linguaggio non si limita a enfatizzare la superficie: esso trasforma e condiziona il pensiero,

imponendogli la sua struttura: “il linguaggio porta con sé grandi pregiudizi e li coltiva” (Frammenti

postumi 1879-1881, 6 [45]). L’errore ha il costante patrocinio del nostro linguaggio, scrive

Nietzsche, in particolare quando ci fa credere che dietro alla parola ci sia un evento, una cosa, un

ente.

Il bisogno di stabilità ci spinge a cercare unità, identità, durata, sostanza, causa, essere, e il

linguaggio asseconda tale bisogno, fino a determinarlo: viviamo la “metafisica del linguaggio”. Da

qui il nostro uso del nome come se esso identificasse sempre un ente, qualcosa di esistente, di

definito e stabile.

Anche il verbo, sia attivo che passivo, nasconde e contemporaneamente esprime il nostro bisogno

di vedere ovunque un autore. Anche quando un autore non c’è, la struttura del linguaggio ne

impone uno. Quando diciamo: “il lampo illumina” cadiamo nella trappola che il linguaggio ha teso

al nostro pensiero. E’ il linguaggio a spingerci a stabilire un autore – il lampo – e un’azione l’illuminare - come se fossero due stati diversi, mentre, di fatto, sono un solo evento. In forza del

linguaggio il lampo è divenuto qualcosa, un soggetto che compie un’azione. “Porre l’accadere

come un agire e l’effetto come un essere: è questo il duplice errore, o interpretazione, di cui ci

rendiamo colpevoli” (Frammenti postumi 1887-1888, 2 [84]).

E’ così che il nostro pensare si impiglia “nei lacci della grammatica (la metafisica popolare)” ( La

gaia scienza, (1882) § 354) quando vediamo dappertutto uomini che agiscono (soggetti), azioni

(verbi), effetti di cause (complementi oggetto). Per Nietzsche è il linguaggio stesso, coerentemente

con la sua origine, che impone l’essere all’esperienza del divenire. I mezzi espressivi del linguaggio,

infatti, “non servono per esprimere il divenire, ma l’essere, il permanere, il conservare (Frammenti

postumi 1879-1881, 11 [73]).

Un esempio di questa tendenza viene ravvisato in Cartesio: quando questi afferma “si pensa,

quindi c’è qualcosa che pensa” egli opera assecondando “la nostra abitudine grammaticale che fa

corrispondere a un fare uno che fa” (Frammenti postumi 1887-1888, 10 [158])

Nietzsche conclude la sua analisi sul feticismo della ragione con una frase ad effetto: “Temo che

non ci sbarazzeremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica” (Crepuscolo degli idoli, in

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 12

Opere, v.VI, t.III, p. 73). Vuol dire che la struttura di pensiero importata dalla lingua, almeno da

quelle di matrice indoeuropea, ci spinge a vedere sempre una causa (soggetto) che agisce (verbo)

producendo effetti (complemento oggetto). Se guardiamo un filo d’erba, il prato, la montagna, il

paesaggio intero e pensiamo al mondo e all’universo, ecco che scatta per ognuno di questi livelli di

realtà il meccanismo di ricerca della causa, indotto dal linguaggio: chi l’ha fatto? chi ne è l’autore?

se questo è l’effetto, quale ne è la causa? Per questa via si giunge a Dio, credendo alla grammatica.

Anche qui, con un radicale ricorso all’argomento del superfluo, Nietzsche spiega la usatissima via

ex causis alla esistenza di Dio. Ricordiamo che già Tommaso, nella sua seconda via, partendo

dall’esistenza di un ordine nel mondo, inferiva la necessità di una serie di cause, fino a giungere ad

una causa prima (non si può procedere all’infinito né una causa può essere prodotta dal suo

effetto) Per Nietzsche, tale modo di ragionare è semplicemente il frutto della gabbia linguistica in

cui opera il nostro linguaggio.

Nietzsche: il linguaggio e ragione

Nietzsche scrive il Crepuscolo degli idoli, ovvero come si filosofa col martello prima entro un più generale progetto di

stesura della Volontà di potenza, che non vedrà mai la luce, poi come testo a sé. Egli definisce questo materiale come

“la somma di tutte le principali eterodossie filosofiche”, una vera e propria opera di dissacrazione e svelamento dei

principali errori della filosofia e della cultura del suo tempo. In questo brano è la ragione ad essere presa di mira, ma

nell’analisi di Nietzsche le responsabilità del linguaggio sono rilevanti, al punto da fargli meritare l’epiteto di

“metafisica popolare”.

Stabiliamo finalmente al contrario in che diverso modo noi (- dico noi per cortesia ... ) consideriamo il problema

dell'errore e dell'apparenza. Una volta si prendeva la trasformazione, il cangiamento, il divenire in generale come

prova dell'apparenza, come indice che doveva esserci qualcosa a indurci in errore. Viceversa oggi, esattamente nella

misura in cui il pregiudizio della ragione ci costringe a stabilire unità, identità, durata, sostanza, causa, cosalità, essere,

ci vediamo in certo modo irretiti nell'errore, necessitati all'errore: per quanto si sia intimamente certi, sulla base di

una rigorosa verifica in noi stessi, che qui sta l'errore. E lo stesso di quel che accade nei movimenti delle grandi

costellazioni: nel caso di queste l'errore ha il costante patrocinio del nostro occhio, nel nostro caso invece ha quello

del nostro linguaggio. Il linguaggio, quanto alla sua origine, appartiene all'epoca della più rudimentale forma di

psicologia: noi entriamo in un grossolano feticismo se acquistiamo consapevolezza dei presupposti fondamentali della

metafisica del linguaggio, ossia, per esprimerci chiaramente, della ragione. Tale feticismo vede dappertutto uomini

che agiscono e azioni: crede alla volontà soprattutto come causa; crede all'«io», all'io come essere, all'io come

sostanza, e proietta la fede nell'io come sostanza in tutte le cose - soltanto in tal modo crea il concetto di «cosa» ... Il

pensiero introduce ovunque l'essere come causa, lo interpola in quanto tale; dal concepire l'«io» segue subito, come

derivato, il concetto di «essere» ... Al principio sta l'errore, grandemente funesto, che la volontà sia qualcosa di agente

-, che la volontà sia una facoltà ... Oggi sappiamo che essa è soltanto una parola ... Assai più tardi, in un mondo mille

volte più illuminato, la sicurezza, la soggettiva certezza nel maneggiare le categorie della ragione giunse

sorprendentemente alla coscienza dei filosofi: essi conclusero che queste non potevano avere un'origine empirica ma che anzi l'intera esperienza era in contraddizione con esse. Dove sta dunque la loro origine? - E in India come in

Grecia si è commesso lo stesso errore: «Dobbiamo già avere dimorato una volta in un mondo superiore ( - invece di

dire: in un mondo molto inferiore: ciò che sarebbe stata la verità), dobbiamo essere stati divini, giacché abbiamo la

ragione! » ... In realtà, nulla fino a oggi ha posseduto una più ingenua forza di persuasione che l'errore dell'essere,

come fu formulato, ad esempio, dagli Eleati: esso ha anzi a suo favore ogni parola, ogni frase che noi pronunciamo! Anche gli avversari degli Eleati soggiacquero alla seduzione del loro concetto dell'essere: tra gli altri Democrito,

quando escogitò il suo atomo ... La « ragione » nel linguaggio: ah, quale vecchia donnacola truffatrice! Temo che non

ci sbarazzeremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica ...

F. Nietzsche, il crepuscolo degli idoli, (1888) in Opere di Nietzsche, v.VI, t.III, pp. 72-73.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 13

5. La svolta linguistica nel Novecento

Il problema del linguaggio attraversa quasi tutte le principali correnti filosofiche del Novecento.

Filosofia della scienza, filosofia analitica, strutturalismo, ermeneutica, psicanalisi, per citare solo

alcuni settori di indagine, si concentrano sull’analisi del linguaggio con un’attenzione inedita. C’è

chi, come Richard Rorty (1931 -), ha parlato di "svolta linguistica" (linguistic turn) nella filosofia del

Novecento. Ma perché si sviluppa questo interesse e perché esso assume dimensioni così vaste?

Una risposta univoca è, ovviamente, impossibile, ma si possono avanzare alcune ipotesi.

1. Anzitutto nel nostro secolo prendono forma sempre più definita le scienze del linguaggio. Esse

sono la semantica, che permette l’interpretazione dei sistemi simbolici, la fonetica, cioè la scienza

dei suoni linguistici, la morfologia, lo studio delle forme linguistiche, la sintassi, cioè la disciplina

che studia la corretta combinazione di segni per produrre enunciati, la semiotica, cioè la teoria del

segno. Nei primi decenni del Novecento studiosi come Ferdinand de Saussure, Charles Sanders

Peirce (1839-1914) e Roman Jakobson (1896-1982), solo per citare i più noti, gettano le basi

teoriche che permettono uno studio scientifico del fenomeno linguistico.

2. Negli stessi anni, cioè all’inizio del secolo, matura una generale reazione alla tendenza

mentalistica di derivazione psicologista e neo-kantiana: da Gottlob Frege (1848-1925), a Bertand

Russell (1872-1970), a Ludwig Wittgenstein (1889-1951) prende il via uno studio del significato

inteso non più come analisi di un processo interiore, ma come indicazione delle condizioni di verità

(o falsità) degli enunciati. Il significato “esce dalla testa”, rendendo possibile analizzarlo in modo

nuovo.

3. Nel Novecento, poi, nascono o si sviluppano alcune correnti filosofiche fortemente

linguisticizzate, come la psicanalisi, l'ermeneutica, il neopositivismo: il loro “stile di indagine” e

l’agenda dei problemi affrontati saranno molto influenti per tutta la filosofia novecentesca.

Più in generale occorre ricordare che la cultura del XX secolo si sviluppa all’insegna della crisi, crisi

di valori, di risposte, di prospettive. In una cultura della crisi, in cui la verità sembra ancora più

sfuggente, è comprensibile che ci si ripieghi sulle condizioni della verità. L'involucro più esterno di

questa verità è, appunto, il linguaggio: si è accomunati nel modo di dire, anche se si è divisi sul

contenuto del detto.

4. Il linguaggio viene allora sempre più spesso considerato come un medium, nel senso latino del

termine: non solo, cioè, come strumento di comunicazione, ma anche come ambito, mondo,

ambiente in cui la comunicazione diventa possibile. L’attenzione al linguaggio mostra che un

accesso “immediato” all’essere o alla verità è impossibile. Nell’Ottocento il riferimento al

linguaggio serviva a illustrare il comune slancio verso il superamento della scissione, verso

l’Assoluto. Nel Novecento esso è piuttosto il segno di un’impossibilità, quella di abbracciare la

totalità dell'essere. Anche per questo le filosofie del linguaggio, pur nelle loro consistenti

differenze, portano ad una comune istanza anti-metafisica.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 14

5.1. La tesi Sapir-Whorf e il relativismo linguistico

Il grande sviluppo novecentesco dagli studi linguistici ha, evidentemente, comportato anche una

profonda diversificazione di approcci. Senza volerne rendere ragione qui, vale la pena ricordare

che proprio l’analisi linguistica ha portato ad un rinnovato interesse per quella integrazione tra

processi mentali e pratiche linguistiche da cui, almeno riferendoci a de Saussure, la linguistica

aveva preso le distanze. Punto di riferimento per questa nuova attenzione al rapporto tra pensiero

e linguaggio è la cosiddetta tesi Sapir-Whorf, dal nome dei due studiosi americani a cui si è soliti

riferirla.

Edward Sapir (1884-1939), antropologo e linguista, si riferisce spesso, nei suoi scritti, ad una

categorizzazione linguistica che diventa autonoma dall’esperienza, al punto da imporsi su di essa.

La realtà, egli sostiene, è in gran parte inconsciamente costruita sulle abitudini linguistiche del

gruppo. Ciò comporta che un cambiamento di lingua implichi un cambiamento di visione del

mondo. Con strumenti diversi e differente consapevolezza, riemerge qui la tesi di Karl Wilhelm von

Humboldt (1767-1835), secondo il quale la lingua costituisce una Weltanschauung, una visione del

mondo, da cui è possibile uscire solo per entrare nel cerchio di un’altra lingua.

L’allievo di Sapir, Benjamin Lee Whorf (1897-1941), studioso di lingue antiche americane, accentua

questa tesi giungendo a teorizzare la tesi del relativismo linguistico. Proprio lo sviluppo dell’analisi

linguistica, secondo Whorf, ha messo in luce che “ciascuna lingua non è soltanto uno strumento di

riproduzione per esprimere idee, ma […] dà forma alle idee, è il programma e la guida dell'attività

mentale dell'individuo, dell'analisi delle sue impressioni, della sintesi degli oggetti mentali di cui si

occupa” (Linguaggio, pensiero e realtà (1956), Boringhieri, Torino 1970, p. 169). Si inverte qui il

rapporto di causa-effetto tra esperienza e linguaggio: “Le categorie e i tipi che isoliamo dal mondo

dei fenomeni non vengono scoperti perché colpiscono ogni osservatore; ma, al contrario, il mondo

si presenta come un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato dalle nostre

menti, il che vuol dire che deve essere organizzato in larga misura dal sistema linguistico delle

nostre menti” (ibidem). Se la lingua struttura l’esperienza e il pensiero, allora una sensibile

variazione linguistica, per esempio la lingua degli indiani Hopi rispetto all’inglese, porta con sé una

consistente diversità concettuale. E’ questo il “principio di relatività, secondo cui differenti

osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo, a meno che

i loro retroterra linguistici non siano simili, o non possano essere in qualche modo tarati” (ibidem,

p. 170). Whorf produce analisi molto ricche delle differenze categoriali presenti nelle lingue, per

esempio quella degli indiani Hopi confrontata con l’inglese o con le lingue di origine indoeuropea.

Strutture centrali, come quelle di tempo e o di azione, sono trattate con considerevoli diversità in

una lingua o in un’altra. Ma allora, è possibile tradurre in inglese la lingua Hopi? Per Whorf la

risposta è positiva e si basa su una generosa dose di buon senso. Ma non sempre, nella riflessione

filosofica, le soluzioni sono così accessibili.

5.2 Quine e l’esperimento della traduzione radicale

Un percorso simmetrico ma indipendente, seguito dalla riflessione filosofica circa il problema del

significato, porta un filosofo e logico come Willard van Orman Quine (1908-2001) a sostenere

l’impossibilità di distinguere una componente linguistica e una componente fattuale nell’analisi di

un enunciato. Come conseguenza di questo approccio, in Parola e oggetto (1960) Quine avanza

l’esperimento mentale di un linguista che, data una lingua a lui completamente sconosciuta,

parlata da una popolazione indigena con cui non ha avuto alcun contatto precedente, riceve

l’incarico di produrre un manuale di traduzione, dalla propria lingua a quella. Così, alla vista di un

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 15

coniglio che passa saltellando (questa è la situazione-stimolo), poiché l’indigeno pronuncia

“gavagai”, il linguista annota “coniglio” o “guarda, un coniglio”. Quando il linguista, in presenza di

una situazione-stimolo simile, sottopone all’indigeno l’enunciato “gavagai”, si aspetta di ottenerne

l’assenso o il dissenso. Nel primo caso l’ipotesi che “gavagai” significhi “coniglio” esce rafforzata.

Ma chi ci dice che gli oggetti cui il termine si applica siano proprio conigli, anziché semplici stadi, o

piccoli segmenti temporali di conigli? Quando il linguista passa alla conclusione che un gavagai è

un coniglio intero e perdurante, egli dà per scontato che l’indigeno sia abbastanza simile a noi da

disporre di un breve termine generale per conigli e di nessun breve termine generale per stadi o

parti di coniglio. Ipotizza, senza averne certezza, una somiglianza di schemi concettuali e di termini

che li rappresentano. Ma tale somiglianza non ha un fondamento certo: si limita a registrare un

comportamento favorevole – l’indigeno non smentisce l’associazione fatta dal linguista – ma

niente più di questo.

5.3 L’approccio analitico

Una diversa modalità di studio del linguaggio è quella che si suole contraddistinguere con “filosofia

analitica”. Essa rappresenta una concezione “per cui i problemi filosofici possono essere risolti (o

dissolti) riformando il linguaggio o ampliando la conoscenza del linguaggio” (R. Rorty, La svolta

linguistica (1967), Garzanti, Milano 1994, p. 29). Questo programma di ricerca si è sviluppato

inizialmente nell’università di Cambridge e poi a Oxford (da cui il nome di Cambridge-Oxford

Philosophy), per poi diffondersi in gran parte della filosofia anglosassone. Partendo da interessi di

tipo logico, ma anche etico, l’approccio analitico cerca nel linguaggio un terreno di indagine che

permette di affrontare problemi filosofici, di correggere fraintendimenti ed errori determinati da

un cattivo uso linguistico, in generale di elaborare una teoria del linguaggio e, in molti casi, anche

una connessa teoria cognitiva.

5.4 Wittgenstein e la filosofia come terapia linguistica

Alle spalle di questo approccio vi è la figura di Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Egli inaugura una

originale concezione tanto del linguaggio quanto della filosofia. Figlio di una ricchissima famiglia

viennese, studia ingegneria ma si interessa di logica e di fondamenti della matematica. Intelligenza

acutissima e personalità inquieta, affida la sua concezione della logica, del linguaggio e dell’etica

ad un breve testo, il Tractatus logico-philosphicus, che influenzerà moltissimo le discussioni del

Circolo di Vienna.

Fin dalle prime pagine Wittgenstein avverte che “la formulazione dei problemi filosofici si fonda

sul fraintendimento della logica del nostro linguaggio” (Tractatus logico-philosphicus (1921-1922),

Einaudi, Torino 1974, p. 3). Obiettivo del libro è tracciare un limite all’espressione dei pensieri,

studiando la forma logica del linguaggio, ma sapendo tuttavia che tale limite non può essere detto:

ciò significherebbe ammettere la possibilità di essere da entrambi i lati di tale limite. Invece, il

senso del libro è riassumibile così: “Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò, di cui non si può

parlare, si deve tacere” (ibid.). Il linguaggio, secondo Wittgenstein, può descrivere il mondo, ma

non le modalità con cui lo fa.

La struttura portante del linguaggio, secondo Wittgenstein, consiste nella proposizione. Essa è un

enunciato che rappresenta il sussistere o il non sussistere di stati di cose. Per questo può venire

detta vera o falsa. “Oggi è venerdì” è vera o falsa, a seconda della data in cui è espressa. Vi sono

proposizioni sempre vere (le tautologie, come “oggi è venerdì o non è venerdì”) o sempre false (le

contraddizioni, come “oggi è venerdì e non è venerdì”), ma ogni altra proposizione, se ha senso,

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 16

deve potersi dire vera o falsa, a seconda che essa descriva o no uno stato di cose. Il linguaggio è

quindi la totalità delle proposizioni (4.001) e la scienza è la totalità delle proposizioni vere (4.11).

L’uso corretto del linguaggio non è affatto scontato. Esso, infatti, “traveste i pensieri” (4.002),

soprattutto quando si fa filosofia: “Il più delle proposizioni e questioni che sono state scritte su

cose filosofiche è non falso, ma insensato (unsinnig). Perciò a questioni di questa specie non

possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo stabilire la loro insensatezza” (4.003). E’ cioè

impossibile, per Wittgenstein, dire se “L’Assoluto esiste” è una proposizione vera o falsa: è

semplicemente insensata, perché non c’è un criterio per stabilire se descrive oppure no uno stato

di cose. Per questo i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” (5.6)

Ma se la filosofia è un fraintendimento del linguaggio, essa non ha alcuna funzione? Al contrario, il

suo scopo è “la chiarificazione logica dei pensieri. La filosofia non è una dottrina, ma un’attività […]

Risultato della filosofia non sono “proposizioni filosofiche”, ma il chiarirsi di proposizioni” (4.112).

Come ci ricorda Wittgenstein, “non meraviglia che i problemi più profondi propriamente non siano

problemi (4.003).

Gli esponenti del Circolo di Vienna (Moritz Schlick(1882-1936), Otto Neurath (1882-1945), Hans

Hahn (1879-1934), Rudolf Carnap (1891-1970), per citare i più noti), impegnati com’erano a

determinare limiti e condizioni del discorso scientifico, trovarono in queste tesi una conferma del

loro atteggiamento antimetafisico. Per Schlick, il fondatore del circolo di Vienna, ” la filosofia non è

un sistema di conoscenze ma un sistema di atti; essa è infatti quell’attività attraverso la quale

viene stabilito e scoperto il senso delle proposizioni. Per mezzo della filosofia le proposizioni

vengono chiarificate, per mezzo della scienza vengono invece verificate” (Die Wende der

Philosophie, in Gesammelte Aufsätze, Vienna 1938, p. 36). Secondo Rudolph Carnap, tutte le

proposizioni della metafisica si rivelano, all’analisi logica, delle pseudo-proposizioni. E

precisamente in tali pseudo-proposizioni o compare una parola che erroneamente si ritiene abbia

un significato (Dio, Principio, Assoluto…), oppure termini che sono significanti ma che vengono

combinati in proposizioni che non hanno senso (“Il Nulla dipende dall’esistenza della negazione”).

L’analisi del linguaggio è quindi una terapia contro il suo cattivo uso: la filosofia deve proporsi non

come un sapere autonomo ma come attività terapeutica, che impedisca e curi i “crampi del

linguaggio” da cui derivano i falsi problemi della filosofia. L’orizzonte dell’analisi linguistica sta

disegnando un nuovo destino per la filosofia.

Nelle Ricerche filosofiche, pubblicate postume nel 1953, Wittgenstein si allontana da

un’impostazione prevalentemente logica del Tractatus, approdando ad una diversa concezione del

linguaggio, più attenta al contesto di enunciazione e all’uso che viene fatto delle parole e degli

enunciati. Partendo dalla riflessione su espressioni di uso comune e su forme di linguaggio non

strutturate ma funzionanti (per esempio fare un gestaccio a qualcuno), egli si sposta

progressivamente verso una concezione più aperta e liberalizzata, centrata sulla nozione di gioco

linguistico. Comandare e agire secondo il comando, descrivere un oggetto, costruirlo in base a un

progetto, riferire un avvenimento…, questi sono alcuni esempi di gioco linguistico.

Wittgenstein rimane fedele all’idea, presente già nel Tractatus, che parlare sia un’attività

governata da regole, ma tali regole, nelle Ricerche filosofiche, sono sempre più simili a quelle di un

gioco. Anche la teoria semantica ne esce cambiata: il significato di un termine è il suo uso nel

linguaggio (Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1974, § 43). Ciò vuol dire che per determinarlo

occorre capire le condizioni in cui un termine è utilizzato, il gioco in cui appare, la forma di vita in

cui lo è utilizzato.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 17

Da un’idea regolare e purificata del linguaggio si va verso un’immagine più realistica e variegata: “il

nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: un dedalo di stradine e di piazze,

di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una

rete di nuovi sobborghi con stradine diritte e regolari, e case uniformi” (ivi, § 18).

La svolta pragmatica della teoria dei giochi linguistici, oltre a rendere plurali le regole del rapporto

tra parole e cose, sposta l’attenzione dai linguaggi formalizzati al linguaggio ordinario.

Wittgenstein: i giochi linguistici

Le Ricerche filosofiche sono il testo a cui Wittgenstein lavorò fino alla morte, avvenuta nel 1951, senza tuttavia

giungere a vederlo concluso e pubblicato. Il contenuto del libro è anticipato dai due quaderni di appunti, il Libro blu e il

Libro marrone, relativi ai suoi corsi a Cambridge nel 1933-35. Determinante è la nuova concezione di linguaggio, non

più raffigurativo, come nel Tractatus, non più sistema, come nella Grammatica filosofica, ma inteso a partire dalla

nozione di gioco, cioè un sistema di regole variabile e contestuale, socialmente condiviso e quindi non arbitrario.

Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio: asserzione, domanda e ordine? Di tali tipi ne esistono

innumerevoli: innumerevoli tipi differenti d’impiego di tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”. E

questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giuochi

linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. (Un’immagine approssimativa

potrebbero darcela i mutamenti della matematica.)

Qui la parola “giuoco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di

un’attività, o di una forma di vita.

Considera la molteplicità dei giuochi linguistici contenuti in questi (e in altri) esempi:

Comandare, e agire secondo il comando.

Descrivere un oggetto in base al suo aspetto o dimensioni.

Costruire un oggetto in base a una descrizione (disegno).

Riferire un avvenimento

Far congetture intorno all’avvenimento

Elaborare un’ipotesi e metterla alla prova.

Rappresentare i risultati di un esperimento mediante tabelle e diagrammi.

Inventare una storia; e leggerla.

Recitare in teatro.

Cantare in girotondo.

Sciogliere indovinelli.

Fare una battuta; raccontarla.

Risolvere un problema di aritmetica applicata.

Tradurre da una lingua in un’altra.

Chiedere, ringraziare, imprecare, salutare, pregare.

E’ interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e dei loro modi d’impiego, la molteplicità dei

tipi di parole e di proposizioni, con quello che sulla struttura del linguaggio hanno detto i logici. (E anche l’autore del

Tractatus logico-philosophicus)

L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953, trad. it. Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1968, § 23.

L’approccio ontologico

5.5 Heidegger e il linguaggio come dimora dell’Essere

Una prospettiva ancora diversa nell’analisi del linguaggio viene dalla tradizione ermeneutica,

legata ad autori come Martin Heidegger (1889-1976) e Hans Georg Gadamer.

Questa linea di riflessione prende le mosse, nel Novecento, dall’impostazione del problema

dell’essere che Heidegger delinea nelle pagine di Essere e Tempo (1927). Qui, nel quadro di una

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 18

articolata analisi delle strutture esistenziali, l’uomo, cioè l’Esserci (Dasein), appare come l’unico

ente che si pone il problema del senso dell’Essere, che si interroga cioè su che cosa significhi

“ente” ed “essere” e su che rapporto intercorra tra i due. Da tale analisi emerge una delle tesi

fondamentali di Heidegger, cioè che l’Essere, nella tradizione occidentale, dalla metafisica greca

fino a noi, viene pensato come cosa, ente, semplice-presenza. Questa analisi assume sempre più

importanza nelle opere di Heidegger, fino a diventarne il tema dominante: “Già sempre l’uomo si

attiene innanzitutto e solamente all’ente; e anche se, quando si rappresenta l’ente come ente, il

pensiero si riferisce in effetti all’Essere, in verità esso pensa sempre e solo l’ente come tale e mai

l’Essere come tale. La «questione dell’Essere» rimane sempre la questione dell’ente” (Lettera

sull’«umanismo» (1947), in Segnavia (1976), Adelphi, Milano 1987, p. 284).

Emerge così la tesi che accompagnerà Heidegger fino agli ultimi scritti, cioè una riflessione sul

darsi dell’Essere che coinvolge, in modo decisivo, il tema del linguaggio. Heidegger stesso

riconoscerà come un difetto fondamentale di Essere e Tempo l’aver trascurato il rapporto tra

linguaggio e essere. Ma perché tale rapporto è così decisivo?

Per Heidegger, a partire dalla filosofia classica, una millenaria esperienza ha travolto il linguaggio

nella sua autenticità, per privilegiarne solo un aspetto: la pura funzione di rimando alle cose.

Dietro questo travisamento si cela quello che per Heidegger è l'errore metafisico classico: il

dominio della semplice-presenza. Ma quale sarà il ruolo di un linguaggio che non venga

considerato nei termini della presenza?

Il linguaggio, per Heidegger, nella sua essenza non è né espressione né attività dell’uomo. Il

linguaggio parla (Die Sprache spricht). Esso non è uno strumento che l’uomo può prendere e

lasciare; non ne ha padronanza, perché non è l’uomo che parla il linguaggio, ma è il linguaggio che

parla l’uomo. Ciò avviene perché esso, in particolare nel dire poetico, preserva e mostra l’Essere,

non come qualcosa che si possegga, ma come qualcosa che si mostra e si sottrae. Da qui deriva

anche il ricorso, tutto heideggeriano, a profonde e talvolta spericolate etimologie, che illustrano

come, in un senso nascosto e quasi cancellato dall’uso, alcuni termini conservino la loro essenza

originaria, il rimando alla verità di ciò che indicano.

“Il linguaggio parla - scrive Heidegger-. Noi cerchiamo ora il parlare del linguaggio nella poesia. Ciò

che si cerca è, pertanto, racchiuso nella poeticità della parola” (In cammino verso il linguaggio

(1959), Mursia, Milano 1973, p. 33). Il linguaggio è la dimora dell’Essere e qui abita l’uomo. Ne

deriva un atteggiamento diverso da quello dominante nella metafisica classica, nella tecnica

moderna, in generale nella cultura contemporanea. L’uomo non parla per governare le cose

attraverso il linguaggio, né parla per realizzare un modello scientifico di verità, intesa come

corrispondenza tra soggetto e oggetto. Semmai è chiamato ad ascoltare e rispondere ad un

appello che l’Essere gli invia attraverso la parola dei poeti. Solo in questa apertura si dà una verità

autentica, perché la verità, seguendo l’etimologia della parola greca, è a-létheia, dis-velamento,

uscita dal nascondimento.

5.6 Gadamer: “l’essere che può venir compreso è linguaggio”

Hans Georg Gadamer (1900-2001) è l’autore che ha diffuso, articolato storicamente e rielaborato

teoreticamente le intuizioni fondamentali di Heidegger relativamente all’ermeneutica. L’idea per

cui ogni nostra comprensione muove da una pre-comprensione, presente in Essere e Tempo, viene

sviluppata e approfondita nel capolavoro del filosofo di Marburgo, Verità e Metodo (19601-19652).

L’ermeneutica contemporanea si precisa sullo sfondo dell’estetica, della storia, della filosofia greca

e tedesca, delle scienze dello spirito, ma soprattutto del linguaggio, che domina tutta la terza

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 19

parte dell’opera. Il linguaggio, per Gadamer, è il medium della comprensione, (Verità e Metodo

(1960), Bompiani, Milano 1990, p. 542), non nel senso dell’essere uno strumento, ma nel senso di

rappresentare l’ambito intrascendibile in cui si danno il pensiero e l’esperienza. “La lingua è

soprattutto nessuno strumento, nessun utensile, poiché è essenziale per lo strumento che noi ne

padroneggiamo l'uso e cioè che possiamo prenderlo in mano e lasciarlo quando non serve più […]..

Noi piuttosto siamo presi dalla lingua, che è propriamente nostra, in tutto il nostro sapere, in tutto

il sapere del mondo. Noi cresciamo, impariamo a conoscere il mondo, impariamo a conoscere gli

uomini e infine noi stessi, mentre impariamo a parlare. Imparare a parlare non significa: essere

introdotti alla raffigurazione del mondo a noi familiare e conosciuto nell'uso di uno strumento a

portata di mano, ma significa acquistare conoscenza e familiarità col mondo stesso, così come

esso ci incontra” (Ermeneutica e metodica universale, Marietti, Torino 1973, pp. 110-111). Nel

linguaggio si esprime la natura dialogica della comprensione, dell’intendere e dell’intendersi. Ma

si esprime anche l’azione della storia, la tradizione di testi che ci precedono e ci determinano, il

cammino di culture e uomini che hanno costituito un orizzonte di senso in cui ancora abitiamo.

Uscito dall’evocazione poetante di Heidegger, l’essere si determina come storia, discorso,

orizzonte di senso in cui le cose ci appaiono manifeste. Per questo, secondo Gadamer, “l’essere,

che può venir compreso, è linguaggio” (Verità e Metodo, p. 542). Non perché in esso l’essere trovi

un limite invalicabile, un condizionamento che non si riesce a superare. Al contrario, l’essere che

possiamo comprendere è linguaggio perché solo nel linguaggio si realizza l’esperienza umana della

comprensione, del sentirsi parte di un più vasto e precedente orizzonte.

6. Conclusioni

Che si indaghi l’origine e le strutture proprie del linguaggio, come nella linguistica, o che si ricerchi

il modo in cui il linguaggio ordinario plasma e talvolta confonde i nostri pensieri, come nella

filosofia analitica, o che si intenda il linguaggio come dimora dell’Essere, come nell’ermeneutica, in

ogni caso la svolta linguistica appare più un esproprio che una conquista.

L’uomo si trova sempre più in balia di questo medium in cui naviga ma anche, talvolta, naufraga.

Non per colpa solo del linguaggio, ovviamente. Semmai questa crisi del soggetto è una tendenza

generale del pensiero novecentesco, a cui la riflessione linguistica dà il suo contributo importante,

ma non unico.

Analogamente emerge una concezione di linguaggio come sistema strutturato, storicamente

determinato, pervasivo e condizionante, ma soprattutto intrascendibile.

La riflessione sul linguaggio crea anche le premesse per una migliore capacità di gestione della

differenza e di incontro tra culture diverse.

Ma, oltre a ciò, appare la consapevolezza che dalla riflessione sul linguaggio emerge una più

autentica visione dell’uomo e una più profonda concezione della verità.

Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 20