GIOVANNI VITUCCI

Linee di Storia Romana

con note critiche e bibliografiche

[per il modulo A dell’esame di Storia romana]

Aggiornato [fino a p. 146] il 13 novembre 2009

per informazioni: 329.2324633

1

SOMMARIO

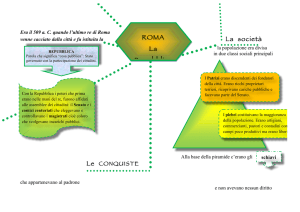

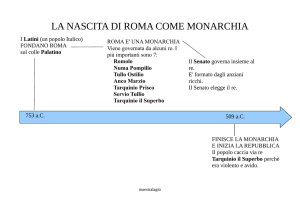

I. Il Lazio e Roma. L’età regia

1. Le popolazioni dell’Italia preromana, 5.

2. Gli Etruschi, 6.

3. I Latini, 7.

4. La Roma primitiva e i suoi ordinamenti, 8.

5. Evoluzione dell’istituto regio e avvento della repubblica, 11.

II. La repubblica sotto il predominio dei patrizi

1. I primi rapporti politici con Cartagine e il ritorno degli Etruschi, 18.

2. Le città latine e Roma, 19.

3. Lotte contro i Sabini, gli Equi e i Volsci, 21.

4. Guerre con gli Etruschi, 22.

5. Colonie romane e colonie latine. Origini del ‘diritto latino’, 24.

6. Il predominio politico e religioso dei patrizi sopra i plebei, 25.

7. Ordinamenti del più antico stato repubblicano, 28.

8. Le rivendicazioni della plebe e i suoi primi successi, 30.

III. Dall'incendio gallico al primato nell'Italia centrale

1. Il disastro e la ricostruzione, 37.

2. I Sanniti e il loro primo conflitto con Roma, 40.

3. Insurrezione e scioglimento della lega latina, 41.

4. La seconda guerra sannitica, 44.

5. La terza guerra sannitica e l’ampliarsi della federazione romanoitalica, 46.

IV. Il regime nobiliare patrizio-plebeo. Il controllo dell'Italia

meridionale

1. Conclusione delle lotte fra plebe e patriziato, 50.

2

2. Introduzione della costituzione ‛serviana’, 52.

3. La nuova nobilitas patrizio-plebea, 55.

4. Taranto e Roma, 56.

5. Pirro in Italia, 58

6. Pirro in Sicilia e il definitivo fallimento della sua impresa, 61.

7. Importanza dell'espansione nell’Italia meridionale. Sviluppo

economico e progresso civile, 63.

V. Roma e Cartagine

1. Dall'amicizia al conflitto, 67.

2. Gli sviluppi della prima guerra punica, 69.

3. Conseguenze della guerra in Roma e in Cartagine, 70.

4. I Romani oltre l’Adriatico e nell'Italia settentrionale, 72.

5. Origini della seconda guerra punica, 74.

6. Dal Ticino a Canne, 76.

7. Da Canne al Metauro, 79.

8. Annibale e Scipione, 81.

VI. Militarismo e imperialismo. Dall'espansione in Oriente alla

distruzione di Cartagine

1. Il conflitto con la Macedonia e il protettorato sulla Grecia, 87.

2. Roma e l'impero siriaco, 89.

3. La dissoluzione della monarchia macedone e il predominio sulla

Grecia, 91.

4. L'assoggettamento della Macedonia e della Grecia, 93.

5. La penetrazione nell'Italia settentrionale e nella Spagna, 94.

6. La terza guerra punica, 96.

7. Trionfo del conservatorismo. Catone e Scipione, 98.

8. Squilibrio economico e società in fermento, 100.

9. Cultura greca e humanitas romana, 102.

VII. La crisi del regime nobiliare. Dai Gracchi alla guerra sociale

1. Ripercussioni interne delle grandi conquiste, 107.

2. Il tribunato di Tiberio Gracco, 108.

3. Dal programma conservatore di Tiberio a quello rivoluzionario di

Gaio Gracco, 111.

4. L’azione politica di Gaio Gracco, 112.

5. Reazione nobiliare e sopravvivenza delle istanze graccane, 114.

6. Giugurta e l’ascesa di Gaio Mario, 116.

7. I Cimbri e i Teutoni. La gloria di Mario, 120.

8. Inasprimento della lotta politica. Eclissi di Mario, 121.

9. L'agitazione degli Italici e la guerra sociale, 122.

VIII. Le guerre civili: Mario, Sulla, Pompeo

1. Il pronunciamento di Sulla, 127.

3

2. La sedizione di Cinna e la vendetta di Mario, 129.

3. Le imprese di Sulla in Oriente, 130.

4. Il ritorno di Sulla, 132.

5. Dittatura e riforme antidemocratiche di Sulla, 133.

6. Ripresa delle forze democratiche. Sertorio e la resistenza in Spagna,

135.

7. Mitridate, Spartaco e l’ascesa di Pompeo, 137.

8. Fine di Mitridate e potenza di Pompeo, 139.

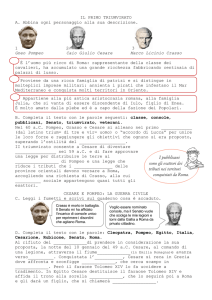

IX. Il declino della repubblica e la monarchia di Cesare

1. Le ambizioni di Crasso e gl'inizi di Cesare, 144.

2. La congiura di Catilina e l’effimero trionfo di Cicerone, 146.

3. Dal ritorno di Pompeo al ‘primo triumvirato’, 148.

4. Le prime campagne di Cesare nelle Gallie, 150.

5. Torbidi in Roma. Rinnovamento dell’intesa fra i ‘triumviri, 152.

6. Conquista e romanizzazione delle Gallie, 153.

7. Fine di Crasso e inizio della lotta fra Cesare e Pompeo, 155.

8. Dal Rubicone alla morte di Pompeo, 158.

9. Il potere monarchico di Cesare e le idi di marzo, 161.

X. Conclusione delle guerre civili. Il principato augusteo

1. Dalla morte di Cesare al triumvirato di Lepido, Ottaviano e Antonio,

167.

2. Rotta degli anticesariani e rivalità fra i triumviri, 169.

3. Il duello conclusivo fra Ottaviano e Antonio, 172.

4. Ottaviano ‘Augusto’ e ‘principe’ dell'impero, 174.

5. Compromesso tra vecchio e nuovo regime nelle riforme augustee,

176.

6. Pacificazione e riordinamento dell’impero, 179.

7. La conservazione del principato nel problema della successione, 181.

XI. Consolidamento del regime imperiale. I Giulio-Claudi

1. La personalità e il programma di Tiberio, 189.

2. L'opposizione senatoria e il lungo ritiro di Tiberio, 190.

3. L'esperimento assolutistico di Caligola (37-41), 193.

4. L'avvento di Claudio e i primi sviluppi della burocrazia, 194.

5. Le altre realizzazioni di Claudio, 196.

6. Nerone e il consolidarsi dell’assolutismo, 199.

7. Dalla prima persecuzione cristiana alla fine di Nerone, 201.

XII. Dai Flavii agli Antonini. L'ascesa della borghesia italica e

provinciale

1. La svolta degli anni 68-69, 207.

2. Il principato ‘borghese’ di Vespasiano, 209.

3. Tito e Domiziano. L'impero sotto i Flavii, 211.

4. Nerva. Il principato ‘adottivo’, 215.

5. Traiano e la ripresa dell'espansione territoriale, 218.

6. Il nuovo corso di Adriano, 221.

7. Gli Antonini e la fine dell’impero liberale, 223.

4

XIII. La crisi del terzo secolo e il tramonto del principato

1. Evoluzione politica e declino economico, 232.

2. Mistica dell’assolutismo e trasformazione culturale, 234.

3. La dinastia dei Severi, 236.

4. Il periodo della ‘anarchia militare’, 240.

5. La ripresa sotto gli imperatori ‘illirici’, 243.

XIV. Il dominato. Da Diocleziano alla fine dell'impero d'Occidente

1. Diocleziano e il nuovo volto dell’impero, 251.

2. Fallimento della tetrarchia. Costantino e l’impero cristiano, 255.

3. I discendenti di Costantino, 259.

4. I barbari nei confini e la bipartizione dell'impero, 260.

5. L'impero d'Oriente e la fine dell'impero d'Occidente. I regni romanobarbarici, 262.

5

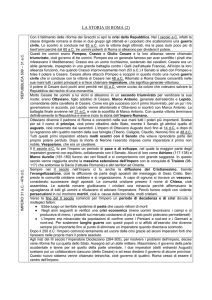

I

Il Lazio e Roma. L’età regia.

1. Le popolazioni dell’Italia preromana. - Uno degli aspetti

più interessanti della storia di Roma antica è l’unificazione

politica e civile dell’Italia, unificazione che in vario grado e

in varie guise si estese ai paesi gravitanti intorno al bacino

del Mediterraneo. Sarà quindi opportuno gettare anzitutto

uno sguardo d’insieme sulle varie popolazioni che

abitavano la Penisola quando ebbe inizio l’ascesa di Roma.

Il panorama che esse presentano, com’è noto, fu il risultato

di un lungo processo di sovrapposizione a genti

preesistenti di nuove genti venute di fuori, in possesso di

costumi e di lingua talora diversissimi (basti pensare che

alcuni appartenevano agli “Indoeuropei”, come i Latini, e

altri no, come gli Etruschi); pertanto il problema

dell’etnogenesi dell’Italia, sia per la scarsezza delle

testimonianze letterarie, sia per la relativa incertezza dei

dati forniti dalla moderna indagine archeologica e

linguistica, offre tuttora largo campo a ipotesi e

ricostruzioni non poco contrastanti. Oltre l’arrivo delle

genti già menzionate (quelle “indoeuropee” in scaglioni

successivi: i Latino-Falisci e i Siculi, gli Umbro-OscoSabelli, gli Illiri cui appartenevano da un lato i Veneti,

dall’altro gli Iapigi, che poi dettero il nome all’Apulia), si

ebbe anche la colonizzazione greca della Magna Grecia e

più tardi, dal principio del IV sec., l’immigrazione di tribù

celtiche, sì che alla fine ne risultò, come si diceva, un

quadro etnografico assai vario, che si può delineare nel

6

modo seguente. Nell’Italia settentrionale ad occidente i

Liguri e ad oriente i Veneti, tra cui vennero poi a incunearsi

i Galli riducendo progressivamente l’area occupata dagli

Etruschi. Nell’Italia centrale, oltre agli Etruschi (che nel

VII-VI sec. arrivarono anche in Campania), gli Umbri (alto

Tevere), i Sabini (Terni e Rieti), i Picenti (sull’Adriatico), i

Latini, gli Equi, i Volsci e gli Ernici (nell’od. Lazio); i Marsi,

i Peligni, i Vestini e i Marrucini (nell’od. Abruzzo).

Nell’Italia meridionale: i Campani, i Sanniti, i Lucani, i

Bruzi, gli Iapigi, i coloni greci.

2. Gli Etruschi. - Fra tutte queste genti

(prescindendo, naturalmente, dai Latini) particolare

importanza per la funzione che svolsero nella storia e nella

civiltà dell’Italia antica ebbero gli Etruschi.

È appena il caso di accennare qui al problema delle

loro origini, uno dei più dibattuti dalla moderna

storiografia, nella quale oggi, sull’opinione che essi siano

scesi in Italia attraverso le Alpi, prevale quella della

provenienza orientale, in accordo con la tradizione antica

raccolta, per esempio, da Erodoto (I 94).

Dal punto di vista politico gli Etruschi (come noi li

chiamiamo dal latino Etrusci; i Greci li chiamarono Tirreni,

, mentre essi stessi si denominavano

Rasèna) non riuscirono a realizzare una vera unità

nazionale. Il massimo organismo politico da loro creato fu

l’unione di dodici città-stati in una lega che aveva il centro

nel santuario della dea Voltumna presso Bolsena; ma, con

ogni probabilità, si trattava di una federazione di carattere

religioso che non giunse mai a cementare stabilmente le

forze dei collegati. Anche pensando a tale disunione si

spiega come gli Etruschi, dopo aver esteso il loro dominio

da Mantova, Adria e Spina fino alla Campania (compresa

Roma), dopo aver signoreggiato sul mare che porta ancora

7

il loro nome, cominciarono a declinare sotto i colpi dei

Greci d’occidente, dei Latini, dei Galli e infine dei Romani,

che s’imposero ad essi sul principio del III sec. a.C. Quanto

agli ordinamenti interni delle città étrusche, queste ebbero

dapprima un regime monarchico; più tardi, con un

mutamento costituzionale che quasi ovunque precorse

quello verificatosi a Roma, esse si vennero trasformando in

repubbliche nobiliari rette da magistrati annui (v. appresso).

3. I Latini. - Ad un certo momento dell’antica

riflessione (pseudo)storica di carattere erudito si fece

derivare il nome dei Latini da quello dal loro progenitore

Latinus; più tardi, questi venne concepito come un re

piuttosto che come un progenitore, e si pose quindi il

problema della denominazione dei Latini prima

dell’avvento del re Latino, problema che fu risolto con la

coniazione del nome di Aborigines. Indizio, questo nome, di

una convinzione di autoctonia (inesatta, peraltro), mentre

quello di Latini con ogni probabilità nacque per indicare gli

“abitatori della pianura” cioè del Latium. Questo originario

“territorio pianeggiante”, allargato poi con quello degli

Equi, degli Ernici, dei Rutuli, dei Volsci, e con quello delle

colonie latine che si presero a fondare dal V sec., giunse ad

estendersi dal Tevere (oltre il quale era l’Etruria) a Fondi,

confinando ad est con i Sabini e i Marsi. All’antico nome di

Latium si aggiunse più tardi la qualifica di vetus (Latium vetus,

o anche antiquum) allorché, dalla seconda metà del IV sec.

a.C., la denominazione di Lazio fu ancora estesa a sud di

Fondi fin oltre il Garigliano, e questo territorio costituì il

Latium novum o adiectum. Gli antichissimi Latini, appunto

perché abitatori di una piana costituente una naturale unità

geografica, realizzarono assai presto lo stabilimento di

reciproci legami fra i numerosi piccoli popoli in cui erano

organizzati; e, per prima cosa, comuni pratiche cultuali

8

riunirono intorno a un centro sacrale alcuni di quei populi.

Ne sorsero diverse leghe religiose, fra cui la più importante

fu quella che nel VII sec. giunse a riunire intorno ad Alba

Longa una cinquantina di stati (probabilmente la totalità di

quelli allora esistenti nel Lazio), partecipanti ogni anno alla

solennità detta Latiar o Feriae Latinae, che si celebrava sul

monte Albano in onore di Iuppiter Latiaris. Al di fuori di

queste vanno considerate le piccole comunità di Antemnae,

Caenina, Crustumerium, Politorium, Ficana, Tellene, Collatia,

Corniculum, Cameria, Ameriola, Medullia, situate nelle

vicinanze di Roma (nella zona compresa tra l’Aniene e il

Tevere che separa Roma dalla Sabina) e alle quali Roma si

sovrappose nella prima età regia. Intorno alla metà del VII

sec., con la distruzione di Alba Longa ad opera di Tullo

Ostilio, la direzione della lega di Iuppiter Latiaris passò nelle

mari dei Romani (e vi rimase nei secoli, esplicandosi però

fin dall’inizio più che altro nell’organizzazione delle Feriae

Latinae, cioè senza pervenire a tradursi in un’azione politica

di grande rilievo). Del resto, alle mire egemoniche dei

Romani le città latine risposero con lo stringere altri legami

di alleanza, e fra questi nuovi organismi federali salì poi a

grande importanza una lega avente il centro sacrale nel

santuario di Diana ad Aricia (v. appresso). Una idea della

posizione raggiunta da Roma nel Lazio verso la fine del VI

sec. è possibile ricavarla dal testo di Polibio (III 22) relativo

al primo trattato fra Roma e Cartagine (v. appresso).

4. La Roma primitiva e i suoi ordinamenti. - La

storiografia antica, salvo qualche divergenza, datò la nascita

di Roma (concepita in termini di fondazione con rituale

etrusco, o di insediamento di elementi greci) intorno alla

metà dell’VIII sec.; al primo anno dell’ottava olimpiade

(corrispondente al nostro 748/7 a.C.) l’aveva fissata Fabio

Pittore, il primo annalista (frgm. 3 Jacoby, FGrHist III C, p.

9

850), ma poi sulla sua data prevalse quella del terzo anno

della sesta olimpiade, equivalente al nostro 754/3 a.C.,

computata da Varrone (èra varroniana). A determinare

queste date d’intorno alla metà del sec. VIII gli antichi

autori giunsero sommando all’anno in cui dai fasti

consolari risultava iniziata la repubblica (anno

corrispondente al nostro 509 a.C.) il numero di circa 245

anni, quanti ne risultavano attribuendo ad ognuno dei sette

re un periodo di regno della durata media di 35 anni, ossia

all’incirca lo spazio di una generazione. Un procedimento

più o meno plausibile, ma fondamentalmente arbitrario, e i

suoi risultati non si accordano col dato dello scavo

archeologico, che qualche decennio fa ha messo in luce

resti di capanne del IX sec. sul Palatino, dalla parte del

Cermalo. Questa zona, che anche la tradizione indicava

come quella su cui Romolo avrebbe fondato Roma (e che

di fatto, per la sua posizione dominante sul Tevere nel

punto in cui l’isola Tiberina ne facilitava l’attraversamento,

si presentava come una delle più idonee per un

insediamento), fu dunque stabilmente abitata almeno dal

IX sec. a.C. Naturalmente, altra cosa dal cominciare dei

primi insediamenti stabili, di non precisabile datazione, è

l’origine di una vera e propria comunità organizzata,

costituitasi dal sinecismo del nucleo impiantato sul Palatino

con quello del Campidoglio, del Quirinale e via via degli

altri colli.

In questa primitiva comunità romana i più antichi

ordinamenti politici li troviamo imperniati intorno alla

figura di un rex, il quale ripeteva la sua autorità, politica e

religiosa insieme, dalla designazione del populus. Il popolo,

in una certa fase di sviluppo degli ordinamenti statali

ancora in embrione, si articolò in tribus e curiae,

raggruppamenti a base familiare e gentilizia nei quali si

coordinava la vita della comunità e del singolo in ogni atto

10

che avesse rilevanza giuridica: nella tradizione è allo stesso

Romolo, il mitico fondatore della città, che viene attribuita

la creazione sia delle tre tribù gentilizie dei Ramnes, Tities e

Luceres, sia delle trenta curie, dieci per ogni tribù. In origine

l’ordinamento a base gentilizia esprimeva e tutelava

gl’interessi della classe nobiliare che deteneva il potere; con

lo sviluppo dell’organizzazione statale le curie si vennero

poi trasformando in organi di governo, e le loro

competenze passarono all’assemblea generale delle trenta

curie, i comitia curiata. Questi divennero la principale

assemblea civile del popolo romano, con il potere anche di

eleggere il rex.

Oltre ai comizi curiati, che si radunavano alle pendici

del Campidoglio nell’angolo settentrionale del Foro,

esistevano i comitia centuriata, cioè l’assemblea del popolo in

armi diviso per centurie. Queste centurie, composte di

cento uomini, erano le unità base della fanteria, e in esse si

articolava la legio (= leva) formata complessivamente di

3.000 fanti e 300 cavalieri forniti da ciascuna delle 3 tribù.

Tanto i comizi curiati quanto i centuriati si

adunavano per convocazione del rex, e di fronte a lui erano

privi di ogni iniziativa: un sistema che manifestamente

riproduceva i modi di una ferrea disciplina militare e che

poi si perpetuò come un costume caratteristico delle

assemblee politiche romane. Gli elementi più cospicui del

populus si acconciarono a questo tipo di assemblea senza

libertà di parola perché potevano far sentire la loro voce

nel senatus. Ancora lo stesso Romolo, secondo la tradizione,

avrebbe istituito quest’organo consultivo del rex; esso era

formato dagli elementi più rappresentativi del patriziato,

che era in posizione di superiorità rispetto alla massa dei

plebei, e anche questa distinzione del popolo in patrizi e

plebei sarebbe stata opera di Romolo. In realtà, in una

società a base prettamente agricola dove sussisteva la

11

proprietà terriera, era naturale che assai presto si formasse

da una parte un certo numero di famiglie più ricche (che a

poco a poco si costituirono in un’aristocrazia fondiaria) e

dall’altra la moltitudine dei meno ricchi fino alla indigenza

(plebs è da confrontare col greco pléthos): si diversificarono

così i patrizi e i plebei, questi ultimi normalmente in

rapporto di dipendenza verso i primi come clientes verso il

patronus. Le cose, naturalmente, cambiarono quando si

presentarono condizioni industriali e commerciali

favorevoli a nuove e diverse ricchezze, e la vecchia

aristocrazia fondiaria, per quanto organizzata a difesa dei

suoi privilegi, dovette subire la concorrenza di famiglie

plebee che si affacciavano in primo piano nella vita politica

e sociale.

5. Evoluzione dell’istituto regio e avvento della repubblica. Come su Romolo, così sugli altri re di Roma la tradizione ci

ha conservato racconti relativi a opere di pace (ordinamenti

religiosi e giuridici, lavori pubblici, ecc.) e a imprese di

guerra contro le comunità vicine; tutti racconti sui quali è

legittimo esercitare punto per punto il vaglio della critica,

ma arbitrario giungere a conclusioni globalmente distruttive

(come quella, p. es., di non credere all’esistenza di un

periodo monarchico in Roma). Se ne farà qualche cenno

più avanti; qui conviene piuttosto soffermarsi sulle

caratteristiche dell’istituto regio dei Latini. A tal fine

bisogna tener conto della “comune nazionalità italica”

(come l’ha chiamata G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, p.

170) “dei Siculi e dei Latini”. Perciò è possibile il confronto

tra istituto regio dei Latini e istituto regio dei Siculi (v. S.

MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano, p. 28

sgg.). Infatti nel Lazio antico, e particolarmente a Roma, il

rex oltre le funzioni di comando sopra ricordate ha anche

funzioni sacrali: «Egli è il capo dello stato romano arcaico,

12

e l’esistenza di un’età regia in Roma è confermata (oltre che

dalla tradizione sui sette re di Roma) dall’istituto del

l’interrex, dall’esistenza (in età repubblicana) di un rex

sacrorum e di una regia, e da molti altri indizi, tra cui quello

del cippo del Foro». Anche presso i Siculi si trova che il re,

detto rhesós, ha caratteri sacrali. Un frammento di Epicarmo

mostra che a questo commediografo greco il rhesós appare

un capo veramente strano: un capo che sovrintende agli

oracoli. A noi moderni il rhesós siculo «deve apparire un

rudimento dell’arcaico stato siculo, conservatosi ancora al

tempo di Epicarmo, vale a dire agl’inizi del 5° secolo. Il re

dei Siculi (rhesós) è rex e augur... In epoca storica, il rex

appare a Roma come sacerdote, rex sacrorum: il sacerdozio

del rex sacrorum può dare un’immagine di quel contenuto

sacrale originario, che nell’istituto della regalità romana

dovette assumere un’importanza notevole, accanto al

contenuto militare e giusdicente».

Da questa regalità primitiva si passò ad una nuova

concezione del potere, e a una nuova prassi nel suo

esercizio, che s’inquadra nell’evoluzione costituzionale delle

città laziali come viene chiarita da un fregio architettonico

di Velletri. I rilievi di questo fregio si riferiscono (S.

MAZZARINO, op. cit., p. 58 sgg.) «a una scena di vita

pubblica, e non già a figurazione di dèi. Essi vanno datati

alla seconda metà del 6° secolo, e piuttosto nei primi che

negli ultimi decenni (all’incirca 550-525 a.C.) e mostrano

che in questo periodo esisteva già una collegialità

magistratuale». In conclusione (p. 76) «il rilievo di Velletri

ci presenta uno stato con magistrature collegiali. La

collegialità esisteva dunque nello stato da cui proviene la

matrice di quel rilievo già nella seconda metà del 6° secolo.

Roma non poté essere estranea a questa innovazione».

Il problema del modo in cui nelle città etrusco-laziali

si passò dalla monarchia alla collegialità del potere si pone

13

nel modo seguente. Nella costituzione romana c’è un

istituto con caratteristica “collegialità disuguale”: la

dittatura. Infatti il dictator nomina un suo “collega

subordinato”: il magister equitum. D’altra parte, in alcune

città del Lazio (Aricia, Nomento, Lanuvio) il dittatore è

ordinario (non già straordinario, come il romano) e

annuale. Connettendo i due dati, è facile pensare che dalla

monarchia alla repubblica il passaggio avvenisse, in Roma,

attraverso una magistratura ordinaria e annuale, e che

questa fosse, come in quelle città latine, la dittatura. Com’è

noto il De Sanctis (op. cit., I p. 393) cercò di spiegare quel

passaggio con la seguente teoria: «I consoli in età storica

erano due. La tradizione aggiunge che nel 366 si diede ad

essi un terzo collega col titolo di pretore, ossia col titolo

stesso che allora i consoli portavano... Non è chi non veda

quanto questa tradizione sull’origine della pretura sia poco

plausibile... È lecito congetturare che fin dall’origine i

pretori fossero tre... In tal guisa si spiega come solo i due

primi divenissero gli eponimi, e come invece coloro che

occupavano il terzo posto si prendessero a registrare solo

più tardi, quando si cominciò a tener nota anche dei

magistrati non eponimi ... Tale ipotesi rende ragione della

dualità, così singolare in un collegio di magistrati supremi

quali erano i consoli romani ... Il numero di tre ha poi facile

spiegazione nel numero delle tribù. I pretori furono, come

è da credere, in origine i comandanti dei Tiziensi,

Ramnensi e Luceri, subordinati dapprima al re, poi,

declinando l’autorità regia, a lui non sottoposti [...]; divenuti

comandanti supremi dell’esercito e poi capi dello Stato, le

loro attribuzioni non erano più compatibili col comando

dei reggimenti delle tribù».

Tale ricostruzione del De Sanctis parte da un

atteggiamento di diffidenza verso molti dati della

tradizione, diffidenza che, se pur temperata rispetto a

14

precedenti posizioni critiche, appare oggi sempre più da

circoscrivere. «La tradizione sul periodo regio è assai meno

priva di valore di quanto non si credeva un tempo; oggi un

atteggiamento del tutto negativo ed ipercritico sarebbe

ingiustificato. Già i nomi dei primi re, ed alcuni elementi

tradizionali ad essi relativi, non vanno soggetti a dubbi: a

prescindere da Romulus, nessuno più dubita o dovrebbe

dubitare che di Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco

Marcio i nomi sono autentici, essendo impossibile che essi

venissero inventati in epoca in cui nessuno avrebbe avuto

interesse a inventarli; ed anche le imprese ad essi attribuite

rispondono, con varie amplificazioni e confusioni e

reduplicazioni, a verità (p. es., la distruzione di Alba Longa

per opera di Tullo Ostilio). Per il periodo più recente, la

tradizione dà altresì non solo nomi che non vanno soggetti

a dubbi, quando parla dei due Tarquinii e fra essi pone

Servio Tullio, ma anche attribuisce a questi imprese che

certo a quel periodo vanno attribuite». Così il Mazzarino

(op. cit. p. 182 sgg.), che sulla base di queste premesse ha

collegato la tradizione romana con quella etrusca, nota dai

dipinti della tomba François di Vulci. In tali dipinti il

personaggio indicato col nome di MACSTRNA è l’autore

principale della rivoluzione “democratica” che pose fine al

governo di Cneve Tarchu[nies] rumach (= Cnaeus Tarquinius

Romanus), e macstrna è il rendimento etrusco di magister,

termine che nella formula magister populi equivaleva, in

Roma, a dictator.

La fine della dinastia degli Etruschi in Roma fu uno

degli ultimi episodi del declino della loro potenza in

Campania e nel Lazio, sanzionato dalla sconfitta subita

presso Aricia nel 524 ad opera dei Cumani uniti ai

confederati Latini.

15

Sull’etnografia dell’Italia preromana, S. PUGLISI, La civiltà appenninica.

Origini delle comunità pastorali in Italia, Firenze 1959; M. PALLOTTINO, Sulla

cronologia dell’età del bronzo e dell’età del ferro in Italia, in «Studi Etruschi» XXVIII

(1960), p. 11 sgg.: ID., Le origini storiche dei popoli italici, in «Relazioni del X

Congresso Intern. di Scienze Storiche, Roma 1955», II, p. 3 sgg.

Sulla provenienza degli Etruschi dall’Oltralpe, G. DE SANCTIS, Storia dei

Romani, I, Torino, 1907, p. 125 sgg.; L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano,

I, Torino 1952, p. 110 sgg.; sulla provenienza orientale, fra gli altri, A.

PIGANIOL, Les Etrusques peuple d’Orient, in «Cah. hist. mond.» I (1953), p. 328

sgg. In generale, cfr. M. PALLOTTINO, Etruscologia, 5a ed. Milano 1953.

Su Latini e Aborigeni, G. DE SANCTIS, op. cit., I, p. 170 sgg.;

sull’estendersi del Latium, G. VITUCCI in «Dizionario epigrafico di antichità

romane fondato da E. De Ruggiero», IV, p. 430 sg. Alcuni nomi dei populi che

partecipavano alle celebrazioni annuali in onore di Iuppiter Latiaris li

conosciamo attraverso un elenco che ci è stato trasmesso da Plinio (Nat. hist.

III 69). Tale elenco riguardava le comunità che in seguito avevano cessato di

esistere, e fra queste ne compaiono due che destano uno speciale interesse. Si

tratta dei Querquetulani e dei Velienses. Tacito (Ann. IV 65) ricorda che

anticamente il Celio si chiamava Querquetulanus, mentre i Velienses sono

evidentemente gli abitanti del Velia, il colle che sorgeva fra il Palatino e

l’Esquilino. Pertanto in quell’elenco si conserva traccia di un tempo in cui

esistevano due comunità a sé stanti, quella del Celio e quella del Velia,

comunità ben distinte da quella di Roma, la quale probabilmente ancora non si

era costituita dal sinecismo degl’insediamenti sparsi sui vari colli (cfr. S.

MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, Bari 1966, p. 193 sg.). A risultati

notevolmente nuovi, ma poco convincenti, è arrivato G. GJERSTAD (Legends

and facts of early Roman history, Lund 1962) attraverso un’analisi dei dati della

tradizione e il loro raffronto con gli elementi che si ricavano dalla esplorazione

archeologica; in conclusione, l’inizio della storia di Roma dovrebbe essere

posticipato di quasi due secoli.

Il testo del primo trattato romano-cartaginese viene così riferito in

POLYB. III 22: «Fu dunque stipulato il primo trattato fra Romani e Cartaginesi

al tempo di Lucio Giunio Bruto e di Marco Orazio, i primi che furono creati

consoli dopo l’abolizione della monarchia, dai quali fu anche consacrato il

tempio di Giove Capitolino. Questi fatti sono di ventotto anni anteriori al

passaggio in Grecia di Serse. Il quale (trattato) noi abbiamo trascritto qui di

seguito dopo averlo interpretato con la massima precisione possibile. Tale

infatti anche presso i Romani è la differenza fra la lingua attuale e quella antica,

che a stento anche i più esperti sono riusciti a comprenderne alcune

espressioni. Il trattato suona press’a poco così: Alle seguenti condizioni sia

amicizia tra i Romani e gli alleati dei Romani (da un lato) e i Cartaginesi e gli

alleati dei Cartaginesi (dall’altro); non navighino i Romani né gli alleati dei

Romani oltre il promontorio Bello, se non costretti da una tempesta o da

nemici, e se qualcuno vi fosse trasportato per forza, non gli sia lecito né di fare

compere né di prendere se non quanto sia necessario a riparare la nave e alle

16

sacre cerimonie, ed entro cinque giorni riparta. Quelli che arrivano per ragioni

di commercio non possano concludere alcun affare se non con l’intervento di

un banditore o di uno scriba. Delle cose che in presenza di costoro siano

vendute, tanto in Africa quanto in Sardegna, sotto pubblica garanzia il prezzo

sia dovuto al venditore. Se qualcuno dei Romani giunga in Sicilia, nella zona

che dominano i Cartaginesi, abbia completa uguaglianza di diritti. I Cartaginesi

non rechino danno al popolo di Ardea, di Anzio, di Laurento, di Circei, di

Terracina, né ad alcun altro popolo dei Latini quanti (siano) soggetti (ai

Romani); se alcuni non sono soggetti, si astengano dalle (loro) città, e se poi

(ne) dovessero prendere (qualcuna), la consegnino intatta ai Romani. Non

costruiscano una fortezza nel Lazio. Se entrano nel territorio (del Lazio) come

nemici, non vi dovranno pernottare» (Circa questo trattato, vedi il capitolo

seguente).

Sulla data calcolata da Fabio Pittore per la nascita di Roma, e su altri

problemi connessi con gl’inizi della storiografia romana, G. VITUCCI, in

«Helikon», 1966, p. 401 sgg.

Circa i fasti consolari (espressione che significa “elenco di consoli”) si

ricordi l’importanza che tale elenco ebbe nell’antico mondo romano per

individuare i singoli anni, e ciò sia in generale per i bisogni della vita pratica, sia

poi nell’uso storiografico per indicare la cronologia dei fatti. Nella lista i vari

anni si distinguevano dal nome dei magistrati eponimi, e questi furono per lo

più i consoli (donde il nome di fasti consolari) salvo il periodo in cui si ebbero i

decemviri consulari imperio legibus scribundis e poi i tribuni militum consulari potestate (v.

appresso). Considerata l’importanza dei fasti consolari per l’ordinato

svolgimento della vita civile, è da ritenere che se ne cominciasse la registrazione

non molto dopo l’inizio della repubblica, il che rappresenta un importante

elemento a favore della genuinità della lista anche nella sua parte più antica,

mentre una tendenza ipercritica vedrebbe in tale parte il prodotto di un

posteriore lavorio di interpolazioni. Su ciò v. K.J. BELOCH, Römische Geschichte,

Berlin 1926, p. 1 sgg.

I fasti consolari ci sono giunti in una duplice redazione; una proviene

soprattutto dalle fonti annalistiche (Diodoro Siculo, Livio, Dionisio di

Alicarnasso, che nel loro racconto distinguono appunto il succedersi degli anni

menzionandone gli eponimi), l’altra da fonti cronografiche quali il “Cronografo

del 354”, i “Fasti Idaciani” e il “Chronicon Paschale”. A tali fonti

cronografiche se ne deve aggiungere una quarta, che fu redatta non come opera

letteraria, ma per essere incisa sull’arco di Augusto nel Foro Romano. Di

questa lista, che elencava gli eponimi dall’inizio dell’età repubblicana al 13 d.C.,

molti frammenti furono trovati e ricomposti, col concorso di Michelangelo, nel

Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, donde la loro denominazione di Fasti

Capitolini. Una recente edizione di essi (e degli altri fasti superstiti) è stata curata

da A. Degrassi nel vol. XIII delle Inscriptiones Italiae.

Le varie liste a noi in tal modo pervenute sono identiche a cominciare

dal 280 a.C. in poi, mentre per la parte anteriore esse presentano varie

discrepanze, fra cui sono da ricordare almeno due. Livio (VI 35, 10) registra un

17

periodo di cinque anni, dal 375 al 371, in cui a causa della violenza dei contrasti

fra plebe e patriziato si sarebbe verificata una solitudo magistratuum, cioè

sarebbero stati eletti solo tribuni e edili della plebe (Licinius Sextiusque tribuni

plebis refecti nullos curules magistratus creari passi sunt; eaque solitudo magistratuum et

plebe reficiente duos tribunos et iis comitia tribunorum militum tollentibus per quinquennium

urbem tenuit); tale periodo invece si riduce a quattro anni in Eutropio (II 3:

Verum dignitas tribunorum militarium non diu perseveravit. Nam post aliquantum nullos

placuit fieri et quadriennium in urbe ita fluxit, ut potestates ibi maiores non essent), e così

pure in Zonara (VII 24) e nei “Fasti Idaciani”, mentre diventa di un solo anno

in Diodoro (XV 75, 1: Nell’anno in cui ad Atene fu arconte Polizelo, si verificò

a Roma, a causa di certi contrasti fra i cittadini, una “anarchia”).

L’altra particolarità da notare sono i quattro cosiddetti “anni

dittatoriali”, registrati unicamente dai Fasti Capitolini, secondo i quali nel 333,

324, 309 e 301 il governo della repubblica sarebbe stato per tutto l’anno nelle

mani di un dittatore, che ne sarebbe pertanto divenuto l’eponimo.

Solitudo magistratuum e anni “dittatoriali”, inammissibili come realtà

storica, si rivelano espedienti intesi ad allungare la lista ed escogitati quando ci

si accorse che il numero dei collegi di eponimi era inferiore a quello degli anni.

Sui più antichi ordinamenti di Roma, A. FERRABINO, L’Italia romana,

Milano 1934, p. 18 sgg.; L. PARETI, op. cit., I, p. 237 sgg.; P. DE FRANCISCI, La

comunità sociale e politica romana primitiva, in «Relazioni del X Congresso», cit., II,

p. 63 sgg.

18

II

La repubblica sotto il predominio dei patrizi.

1. I primi rapporti politici con Cartagine e il ritorno degli

Etruschi. - Uno dei primi atti a noi noti del governo

repubblicano fu la conclusione di un trattato di amicizia e

di commercio con i Cartaginesi (l’implacabile rivalità tra

Roma e Cartagine era ancora di là da venire!). Ce ne dà

notizia Polibio (III 22), il quale, come s’è visto, afferma che

l’accordo fu stipulato “essendo consoli L. Giunio Bruto e

Marco Orazio” (primo anno della repubblica [509 a.C.]) e

aggiunge che il documento, inciso su tavole di bronzo, era

ai suoi tempi conservato presso il tempio di Giove sul

Campidoglio. Cartagine, fondata alcuni secoli prima da

coloni fenici provenienti da Tiro, aveva acquistato sempre

maggior potenza fino a diventare il centro politico e

commerciale di un vasto impero. Nella seconda metà del

VI secolo i Cartaginesi avevano vittoriosamente conteso

con Marsiglia, colonia greca fondata dai Focesi, per il

predominio commerciale nel Mediterraneo occidentale, e in

questa lotta avevano avuto l’appoggio degli Etruschi. Da

tale momento presero l’avvio i rapporti amichevoli fra

Cartaginesi e Romani, la cui politica si svolgeva allora sotto

l’influenza etrusca, e pare che proprio per confermare

quelle buone relazioni dopo il mutamento di regime

avvenuto in Roma venisse stipulato il trattato di cui ci parla

Polibio. Ora è da considerare che in questo trattato i

Romani si atteggiano a protettori di varie città dell’interno e

della costa fino alla lontana Terracina, ma poiché tale

protettorato non corrispondeva affatto alla reale situazione

politica, se ne deve ricavare che in quel momento il

19

governo di Roma nutriva aperte pretese al predominio su

quei popoli del Lazio e, per intanto, le faceva valere nei

confronti di Cartagine.

Però a così rosee speranze i tempi erano poco

propizi: i Latini, in realtà, erano tutt’altro che pronti a

riconoscere la supremazia di Roma e, per di più, la città

dové presto affrontare il ritorno offensivo degli Etruschi.

Secondo la tradizione vulgata, Tarquinio aveva spinto

Porsenna, il re di Chiusi, a costringere con la forza i

Romani a rimetterlo sul trono, e n’era nata una guerra

terribile. Se essa non era terminata col disastro, il merito

era stato tutto degli atti di eroismo compiuti dal fiero

Muzio Scevola, dal fortissimo Orazio Coclite, dall’intrepida

Clelia, che riempirono di ammirazione il re etrusco

inducendolo a togliere il blocco della città e a concedere

onorevoli condizioni di pace, mentre Tarquinio veniva

abbandonato al suo destino. In realtà le cose andarono

assai diversamente; accadde, cioè, che Roma fu vinta dagli

Etruschi e costretta ad accettare le più dure imposizioni, fra

cui quella di rinunziare a tutti gli armamenti. La città era

alla mercé dei vincitori, e fu in grazia del colpo subìto dalla

potenza etrusca nella battaglia di Aricia se l’impresa di

Porsenna nel Lazio e la nuova sottomissione di Roma si

risolse in un fatto passeggero.

2. Le città latine e Roma - I Latini che, sia pure

indirettamente, avevano impedito che in Roma

s’instaurasse nuovamente la dominazione degli Etruschi,

erano uniti in una lega che stringeva intorno a Tuscolo (a 5

km dall’odierna Frascati) alcune importanti città, site per lo

più sui Colli Albani, e aveva come centro sacrale il

santuario di Diana nel territorio di Aricia. Come s’è detto,

essa rappresentava, dopo la distruzione di Alba Longa e il

declino dell’antica lega di Iuppiter Latiaris, uno degli

20

organismi più importanti del Lazio, cui Roma, già negli

ultimi tempi della monarchia, aveva cercato di

contrapporre un’altra lega da essa diretta, quella che aveva

il centro nel tempio di Diana sull’Aventino.

Noi non sappiamo in quali precise circostanze, vari

anni dopo, avvampò la guerra fra Roma e la lega capeggiata

da Tuscolo, ma si può ragionevolmente dubitare che i

Romani riportassero nella battaglia del Lago Regillo (oggi

prosciugato, nelle vicinanze di Frascati) quello strepitoso

successo di cui parlò più tardi la “storia ufficiale”, poiché

sembra che a spingere i contendenti a venire a un accordo

fosse la minacciosa avanzata nel Lazio di popoli vicini.

Unico punto fermo - ma anche qui non mancano motivi di

varie incertezze - è che la guerra si concluse a favore dei

Romani intorno al 493 con un trattato che vien detto foedus

Cassianum da Spurio Cassio, il console che lo stipulò.

In forza di questo trattato, il cui testo poteva ancora

leggersi a Roma alcuni secoli dopo, cioè al tempo di

Cicerone, si stabilivano non solo accordi di pace e di

alleanza, ma anche si regolavano gli scambievoli rapporti,

in materia di commercio, tra i cittadini di Roma e quelli

delle diverse città latine. Un particolare, quest’ultimo, assai

importante perché rappresentava il primo passo di quel

lungo processo di assimilamento che avrebbe portato

all’unificazione dei Latini nel nome di Roma. Il trattato era

stato concluso a parità di condizioni, vale a dire che in quel

momento la potenza romana era riconosciuta uguale a

quella di tutti i Latini uniti insieme, ma un sì grande

successo non fu ritenuto sufficiente dalla “storia ufficiale”,

che più tardi parlò addirittura di una supremazia instaurata

allora da Roma sul Lazio. In realtà, tale supremazia Roma

l’acquistò non al principio, ma alla fine del V sec. a.C., cioè

dopo aver validamente concorso alla difesa delle città latine

maggiormente esposte alla marea dei popoli confinanti che

21

minacciava di sommergerle. Nel corso del V secolo, infatti,

a più riprese Roma dovette scendere in campo non

soltanto contro la ricorrente pressione degli Etruschi sui

confini settentrionali, ma anche contro i Sabini, gli Equi e i

Volsci che premevano sul Lazio spostandosi dalle loro sedi

montane (a un dipresso nell’odierno Abruzzo occidentale)

in direzione delle terre più fertili verso il mare. L’alleanza

tra Romani e Latini, stretta sotto la spinta dei comuni

pericoli, stava per subire la prova del fuoco.

3. Lotte contro i Sabini, gli Equi, i Volsci. - Anche lo

sviluppo di questi lontani avvenimenti subì la consueta

deformazione nel racconto degli storici romani, ma non al

punto che non possiamo farcene un’idea sia pure sommaria

e, soprattutto, constatare che per fortuna delle città latine

mancò una vera intesa fra i loro aggressori. Per quanto

riguarda la stessa Roma, il pericolo più grave fu

rappresentato ad un certo momento dai Sabini che, dopo

una serie di incursioni verso il sud fino all’Aniene,

riuscirono nel 460 a penetrare nella città e ad occupare la

roccaforte del Campidoglio! La riscossa però fu immediata,

grazie anche - come pare - all’aiuto dei Tuscolani, e dopo

non molti anni, nel 449, una nuova vittoria allontanava per

sempre da Roma la loro minaccia.

Quanto agli Equi, essi, dopo aver sommerso, oppure

attirato dalla loro parte, Praeneste (Palestrina) e aver

occupato altri centri latini minori (tra cui Labici, forse

l’odierna Monte Compatri), giunsero ad accamparsi sul

monte Algido (Maschio dell’Ariano) fra i Colli Albani, a

pochi chilometri da Tuscolo. E fu appunto sui Tuscolani

che maggiormente gravò il compito di fermare gli Equi,

anche se più tardi gli storici romani esaltarono il contributo

delle armi romane, specie con la vittoria riportata nel 458

dal dittatore Cincinnato.

22

Del resto un notevole apporto alla causa comune fu

dato anche dagli Ernici, un popolo stanziato a sud degli

Equi e pertanto ugualmente soggetto alla loro pressione.

Gli Ernici costituivano anch’essi una lega che si raccoglieva

intorno ad Anagnia (altri centri più importanti: Ferentinum,

od. Ferentino; Aletrium, od. Alatri; Verulae, od. Veroli), e fin

dal 486 furono accolti a parità di condizioni nell’alleanza

che univa Romani e Latini e che si trasformò allora in

alleanza fra Romani, lega latina e lega ernica.

Solo verso la fine del secolo i tre collegati riuscirono a

bloccare la spinta espansionistica degli Equi, costringendoli

a ritirarsi dalle posizioni che avevano guadagnato nel Lazio.

Ancora più duro fu lo scontro contro i Volsci che,

aprendosi un varco fra gli Aurunci e i Latini, all’inizio del V

secolo dilagarono nell’agro Pontino occupando la regione

costiera da Terracina (che essi chiamarono Anxur) fin oltre

Anzio, e spingendosi nell’interno fino a Velletri. Come

capisaldi per contenere la loro avanzata, furono fondate

(intorno al 492) le colonie di Norba (Norma) e Signia

(Segni); quindi si combatté una serie di lotte asprissime nel

cui racconto venne intessuta, fra l’altro, la storia di Cn.

Marcio Coriolano, il condottiero ribelle che, costretto in

esilio, si sarebbe posto a capo dei Volsci guidandoli di

vittoria in vittoria da Circei fino a poche miglia da Roma.

La spinta volsca verso il nord lungo il litorale per poco non

culminò nella caduta di Ardea: la città fu rafforzata con

l’invio di coloni diventando anch’essa colonia latina (439).

La presa di Anxur nel 406 e il successivo trapianto di coloni

a Velletri nel 404 e a Circei nel 393 segnano le ultime tappe

della sottomissione dei Volsci, anche se continuò a

verificarsi qualche tentativo di ribellione.

4. Guerre con gli Etruschi. - A nord più diretto interesse

ebbe per Roma la lotta contro gli Etruschi meridionali,

23

soprattutto quelli di Veio, una popolosa e ricca città che

sorgeva a circa una ventina di chilometri sulle rive del

Cremera, piccolo affluente del Tevere. Verso l’inizio del V

secolo, mentre urgeva sul Lazio la minaccia dei Volsci e

degli Equi, i Veienti fecero ripetute scorrerie entro il

territorio romano e riportarono anche grossi successi,

come quello dell’anno 477 in cui restarono sul campo quasi

tutti i membri della nobile gens dei Fabi (si sarebbe salvato

solo un giovanetto, destinato ad avere tra i suoi discendenti

il grande Temporeggiatore). Fu un grave colpo per i

Romani, di cui la “storia ufficiale” non poté cancellare il

ricordo, ma solo abbellirlo con i colori della leggenda. Però

alcuni decenni dopo, fermati gli Equi e i Volsci, la

situazione si capovolse e fu Roma a prendere l’iniziativa

delle ostilità. Dapprima, nel 426, venne distrutta Fidene

(presso Castel Giubileo); poi fu la volta di Veio, espugnata

nel 396 dopo un assedio di dieci anni.

Molti dei particolari che gli storici romani

raccontarono su questa guerra debbono ritenersi

leggendari, a cominciare dallo stesso assedio la cui durata

sembra richiamare quella dell’epico assedio di Troia: in

maniera particolare fu ingigantita la figura di Marco Furio

Camillo, il capitano che condusse a termine l’ardua

impresa. Tuttavia è certo che i Romani avevano riportato

sui vicini Etruschi un successo di prim’ordine. Infatti, delle

città che avevano dato aiuto a Veio, le minori furono

anch’esse conquistate, come Capena, Sutrium (Sutri) e Nepet

(Nepi), mentre con quella assai importante di Falerii (Civita

Castellana), il principale centro del popolo dei Falisci, fu

concordata una tregua. Di questa in realtà si trattò, più che

di una pace, anche se poi gli storici romani favoleggiarono

che i Falisci si sarebbero addirittura sottomessi a Camillo

ammirati per il suo rifiuto di impadronirsi della città col

tradimento. Egli avrebbe infatti respinto la proposta di un

24

maestro di scuola, il quale gli aveva offerto di consegnargli i

suoi discepoli, tra cui erano i figli dei maggiorenti falisci.

Dei paesi così conquistati, quelli di Veio e Capena,

come già quello di Fidene, entrarono a far parte del

territorio propriamente romano, mentre Sutri e Nepi, con

l’invio di un certo numero di coloni, furono trasformate in

colonie latine, al pari di quanto già era stato fatto per

Norba, Signia, Ardea e Circei.

5. Colonie romane e colonie latine. Origini del “diritto latino”.

- Riguardo alle suddette (e, via via, alle future) colonie

latine si deve notare come esse si distinguessero nettamente

dalle colonie romane. Le colonie romane nacquero con una

funzione essenzialmente militare, e furono impiantate per

lo più sulla costa a difesa dagli attacchi provenienti dal

mare. Erano costituite da poche centinaia di cittadini

romani, che tali restavano nella loro nuova sede, anche se

praticamente, per la lontananza da Roma, non potevano

più esercitare i loro diritti di cittadinanza.

Le colonie latine, invece, ebbero importanza per

Roma non solo dal punto di vista militare, per la posizione

strategica in cui sorgevano, ma anche - e sempre più - dal

punto di vista economico e sociale come sfogo

all’emigrazione dei più bisognosi. Esse erano costituite con

l’invio di coloni provenienti sia da Roma, sia dalle città

degli alleati Latini ed Ernici, e diventavano altrettante

comunità latine comprese nella lega latina; pertanto quei

Romani che vi erano inviati come coloni cessavano di

essere cives Romani e diventavano cittadini della nuova

comunità latina. Ma se, in tal modo, Roma perdeva un

certo numero di cittadini nel tempo stesso che si ingrandiva

la lega delle città latine, questi svantaggi erano compensati

dalla presenza, nelle nuove comunità latine, di elementi in

genere favorevoli alla politica romana.

25

Di grandissima importanza fu poi che, per evitare che

rimanesse troncato ogni rapporto fra tali coloni ex-Romani

e la loro patria d’origine, si venne sviluppando il così detto

“diritto latino” in forza del quale furono a quelli concessi

alcuni privilegi come la facoltà di sposarsi in Roma (ius

conubii) e di riacquistare la cittadinanza romana col semplice

trasferimento del domicilio in Roma (ius migrandi). Più tardi

questi privilegi furono estesi indistintamente a tutti i Latini,

onde costoro godettero di una posizione privilegiata

rispetto agli altri popoli con cui Roma strinse via via

rapporti di alleanza.

A proposito dei quali si deve ricordare che

l’espansione dello Stato romano ben presto si sviluppò a

preferenza attraverso la forma federativa. Quando cioè

Roma affermò la sua supremazia sui popoli vicini, solo in

piccola parte li assoggettò immediatamente al suo diretto

controllo incorporandoli nel territorio dello Stato; ai più,

invece, conservò la loro autonomia legandoli però a sé con

un patto di alleanza (foedus), trasformandoli cioè in foederati

con particolari diritti e doveri. Tra questi alleati i Latini

ebbero, come dicevamo, una posizione di privilegio.

L’affermarsi di Roma in Italia, pertanto, sarà per lungo

tempo segnato non tanto dall’ampliarsi del suo territorio che fu piuttosto lento - quanto dall’allargarsi della cerchia

dei suoi foederati.

6. Predominio politico e religioso dei patrizi sopra i plebei. La riluttanza verso il troppo rapido dilatarsi dello Stato era

uno degli aspetti della tendenza eminentemente

conservatrice della classe che reggeva il timone della

repubblica. Un’eccessiva espansione territoriale avrebbe

comportato un moltiplicarsi dei problemi di governo e

rappresentato, quindi, una grave incognita per il

predominio del patriziato, predominio che la parte più

26

numerosa del popolo romano, cioè la plebe, era sempre

meno disposta a subire. Difatti per tutto il V secolo si

agitarono in Roma contrasti talvolta più aspri delle guerre

combattute senza posa contro i Volsci o gli Equi o gli

Etruschi.

I plebei, che avevano dovuto condividere gli sforzi e i

sacrifici imposti dalla politica dei patres, aspiravano ad

acquistare nel governo della repubblica un peso maggiore

di quello, assai scarso, che avevano. E la plebe non era

costituita soltanto dal popolo minuto, ma ne facevano

parte anche elementi cospicui per capacità d’ingegno e di

lavoro, i quali però, appunto perché estranei alla cerchia

delle grandi famiglie nobiliari, erano esclusi dalla carriera

politica: una condizione, questa, tanto più inaccettabile se si

pensa che (come mostra la parte iniziale dei fasti consolari)

all’inizio della repubblica uomini della plebe avevano

raggiunto, col consolato, il più alto fastigio nella direzione

dello Stato. Da tale direzione, peraltro, essi erano stati a

poco a poco allontanati ad opera dei patrizi, che vennero

monopolizzando l’esercizio del potere fino a costituirsi in

casta chiusa.

Però se la lotta fra patrizi e plebei conobbe episodi

veramente drammatici, essa non mise mai in pericolo le

sorti della repubblica: opportune concessioni da parte dei

patrizi e consapevole rispetto dei principi tradizionali (mos

maiorum) da parte dei plebei consentirono di mantenere una

concordia capace di assicurare col tempo non solo le

maggiori fortune, ma anche un ordinato progresso morale

e civile.

Nel mondo antico religione e politica si sono sempre

e variamente mescolate; soprattutto in Roma, dove tale

confusione fu favorita dal carattere stesso della religione

romana. Sorta, come presso le altre genti d’Italia, da

un’ingenua venerazione per le immense forze e i grandiosi

27

fenomeni della natura (Iuppiter è in origine il dio del cielo

luminoso; Iuppiter Fulgur propriamente non è che il diofulmine) commista a forme primitive di totemismo (si

pensi al culto di Iuppiter Lapis, una pietra conservata sul

Campidoglio) e di animismo (credenza nell’azione buona o

cattiva degli “spiriti”), la religione romana conservò la sua

arcaica rozzezza anche quando, per influsso della civiltà

ellenica, si fuse col paganesimo greco. Alcune divinità si

elevarono allora al livello delle più evolute concezioni dei

Greci (onde Iuppiter fu identificato col maestoso Zeus

dell’Olimpo, Iuno con Hera, Minerva con Athena, ecc.), altre

subirono una completa trasformazione della loro essenza

(come Venere, in origine custode degli orti, che fu poi

assimilata ad Afrodite e divenne la dea dell’amore con tutti

i relativi attributi), ma questo processo di fusione non valse

ad incrinare la vetusta compagine religiosa dello spirito

romano. In essa non un anelito di elevazione spirituale, ma

solo l’ansia di propiziare all’individuo, alla famiglia, e

soprattutto allo Stato l’aiuto degli dei, concepiti come

dispensatori di bene o di male a chi li onorasse nelle forme

dovute oppure no. Inoltre, mancando del fondamento di

una vera e propria speculazione teologica, il politeismo

romano fu sempre aperto ad accogliere da ogni parte

nuove divinità e nuovi riti, ma ciò solo nella fiducia che

anche questi potessero contribuire alla prosperità di tutti e

di ciascuno, sì che in fondo la religione dei Romani restò

ancorata alle sue rozze caratteristiche originarie e

soprattutto alla sua peculiare concezione utilitaria.

Ma perché lo Stato prosperasse bisognava assicurare

che ogni atto importante della vita pubblica si svolgesse

secondo la volontà degli dei. Di questo i soli patrizi

pretesero di essere capaci, in quanto essi soltanto “avevano

gli auspici”, cioè erano in grado di far sì che l’azione del

popolo corrispondesse al volere divino rettamente indagato

28

e interpretato con l’ausilio degli àuguri (che vennero

acquistando un’influenza sempre maggiore sui pubblici

affari). Per questa via si arrivò a non ammettere i

matrimoni misti fra patrizi e plebei, e così il patriziato finì

per formare una casta chiusa, esercitando quanto più

possibile in esclusiva l’imperium inerente alla suprema

magistratura della repubblica, il consolato.

7. Ordinamenti del più antico stato repubblicano. - I due

consoli avevano la direzione dello Stato in quanto erano

nello stesso tempo la più alta autorità civile, i giudici di

grado più elevato e i supremi comandanti delle forze

armate (quest’ultima attribuzione si rifletteva nella

denominazione che essi ebbero prima di chiamarsi consules,

quella cioè di praetores, da prae ire = marciare alla testa).

Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie i consoli

ebbero ben presto l’ausilio dei quaestores; per il resto essi

potevano avvalersi, come una volta avevano fatto i re, del

consiglio dei senatori, anche essi provenienti dalle famiglie

più ragguardevoli. Non avevano però l’obbligo di

sottostare ai loro pareri (senatusconsulta), anzi il senato non

poteva nemmeno adunarsi se non dietro convocazione dei

consoli, che ne presiedevano le sedute e ne dirigevano i

lavori. Tuttavia questa prevalenza dei consoli sui senatori

tendeva a diventare più formale che sostanziale, e sta di

fatto che per tutta l’età repubblicana il senato rimase il

principale organo di governo attraverso il quale si

attuavano i disegni politici della classe che deteneva il

potere. I maggiori esponenti delle casate nobili erano

sempre presenti in senato a difendere i propri interessi con

tutto il peso della loro autorità, mentre i consoli, che del

resto provenivano di massima da quella stessa nobiltà, non

duravano in carica che un solo anno, salvo il caso di

qualche rielezione. Poteva dirsi, quindi, che i consoli

29

passavano ma il senato restava. Inoltre i consoli, per effetto

della loro “collegialità uguale”, se fossero stati in

disaccordo potevano intralciarsi a vicenda con il diritto di

veto (ius intercessionis): in tal caso i loro contrasti non

potevano risolversi che seguendo i consigli del senato, i

quali anche per questa via divennero per i consoli sempre

più vincolanti. Nello stesso tempo questa collegialità, al

pari dell’annualità della carica, impediva che qualcuno,

attraverso il consolato, potesse costituirsi uno stabile

potere personale.

Del resto, anche sulle assemblee popolari il senato

faceva sentire il peso della sua volontà.

Il popolo, cioè l’insieme dei patrizi e dei plebei,

appunto perché composto di cittadini e non di sudditi, era

chiamato a collaborare ad alcuni atti fondamentali nella vita

dello Stato, per esempio l’emanazione delle leggi o la

nomina dei magistrati. Le deliberazioni al riguardo il

popolo le prendeva alcune radunato nei comizi curiati

(assemblea “civile” del popolo suddiviso in curie), altre nei

comizi centuriati (assemblea “militare” del popolo

suddiviso in centurie). Ora, a parte il fatto che in queste

assemblee i patrizi, forti della loro organizzazione e della

loro potenza, avevano facilmente ragione dei più numerosi

plebei, il senato poteva far sentire la sua autorità, sia

direttamente, negando la prescritta approvazione ad alcuni

deliberati, sia indirettamente, esercitando la sua influenza

sui consoli che presiedevano le assemblee popolari. I

comizi romani, infatti, avevano ancora in quest’epoca e

conservarono nei secoli quella fisionomia particolare cui già

si è accennato: essi si adunavano solo quando li convocava

il magistrato, e di fronte a lui osservavano una disciplina

assoluta. Praticamente, non v’era luogo a discussioni; chi

parlava era il magistrato che esponeva le sue proposte, e il

30

popolo non poteva che esprimere il suo voto, favorevole o

contrario.

Il senato, infine, non mancava di far sentire la sua

influenza nemmeno quando, per assicurare l’unità di

comando necessaria nei momenti di maggior pericolo per

lo Stato, sia per la gravità dei contrasti interni sia per la

minaccia di nemici esterni, procedeva alla nomina di un

dictator, che ora si era trasformato da magistrato ordinario e

annuo in magistrato straordinario. Questi aveva poteri

assoluti, ma la sua carica non poteva durare oltre sei mesi;

inoltre egli veniva nominato da uno dei consoli, i quali come s’è visto - in generale agivano d’intesa col senato.

8. Le rivendicazioni della plebe e i suoi primi successi. - Tali,

per sommi capi, erano gli ordinamenti che permettevano ai

patres di esercitare il predominio da essi acquistato nei primi

decenni del V secolo sopra i plebei; ma questi, una volta

imboccata la via delle rivendicazioni, seppero trarre grande

vantaggio da una recente innovazione amministrativa:

l’istituzione delle tribù territoriali.

Erano queste qualcosa di totalmente diverso dalle

antiche tribù gentilizie dei Ramnes, Tities e Luceres, le quali

all’inizio, prima di trasformarsi in organi governativi, erano

state raggruppamenti familiari consociatisi per assicurare

quella difesa delle persone e dei beni a cui lo Stato, ancora

in embrione, non provvedeva. Le tribù territoriali, che

sembrano istituite appunto verso il principio del V secolo,

erano invece circoscrizioni create con lo scopo di

migliorare l’andamento delle operazioni di leva e della

riscossione del tributo. Ogni cittadino doveva essere

iscritto in uno di questi distretti, e pertanto tutto il

territorio dello Stato fu inizialmente diviso in quattro tribù

“urbane”, ove erano iscritti i cittadini domiciliati in Roma,

e sedici tribù “rustiche” (queste ultime, allargandosi il

31

territorio per effetto delle successive conquiste, raggiunsero

poi il numero di trentuno).

Di tale organizzazione i plebei si valsero per tenere

adunanze (concilia plebis tributa) e ivi coordinare i loro

attacchi ai privilegi nobiliari; quindi cominciarono coll’usare

l’arma delle secessioni, cioè con una sorta di resistenza

passiva, rifiutandosi di continuare ad adempiere agli

obblighi del cittadino. La prima secessione viene ricordata

per il 494, quando la plebe si ritirò sul Monte Sacro; essa si

lasciò indurre a più miti consigli - si raccontò poi - dal

famoso apologo di Menenio Agrippa, ma è un fatto che

proprio allora ottenne uno dei più grandi successi, quello di

darsi dei capi riconosciuti. Nacquero così i tribuni della

plebe che in origine, prima di diventare anch’essi veri e

propri magistrati, non furono se non dei capipopolo

rivoluzionari, che il governo patrizio dovette acconciarsi a

tollerare nella loro azione spesso violenta. Sotto la loro

guida la plebe percorse la lunga strada delle sue

rivendicazioni, che erano di natura diversa.

Una delle esigenze che i plebei più largamente

sentivano era quella di strappare al patriziato il monopolio

dell’amministrazione della giustizia. Della legge erano

depositari esclusivamente i nobili, che se la tramandavano

oralmente ed avevano essi soli la facoltà di applicarla: nel

451 e nel 450 la plebe ottenne che, invece dei consoli, a

capo dello Stato fossero nominati alcuni magistrati

straordinari, i decemviri consulari imperio legibus scribundis, e

questi approntarono un codice scritto di leggi civili e

penali. Furono le famose Dodici Tavole che, col sancire

l’uguaglianza di tutti gli uomini liberi di fronte alle leggi

civili e col porre a fondamento dello Stato la legge

approvata dal popolo e nell’interesse del popolo, dovevano

diventare fons omnis publici privatique iuris in un senso ancora

più ampio di quello che Tito Livio (III 34, 6) dava a questa

32

espressione, e cioè il germe da cui si sviluppò il diritto

ancora oggi vigente presso tanti popoli.

Pochi anni dopo, nel 445, con una legge proposta dal

tribuno C. Canuleio (lex Canuleia), veniva abolito il divieto

di matrimonio fra patrizi e plebei, divieto che, osservato

per un certo tempo soltanto in forza della consuetudine,

era già stato imposto con una legge delle XII Tavole. I

plebei, ormai, potevano battersi per raggiungere di nuovo il

consolato, e nel 444 addivennero a un compromesso. Negli

anni successivi a capo della repubblica si sarebbero potuti

eleggere i soliti due consoli, provenienti dal patriziato,

oppure un certo numero di cittadini che avevano ricoperto

o tuttora ricoprivano la carica di tribuni militari (cioè di

ufficiali superiori nella legione) e che perciò vennero

denominati tribuni militum consulari potestate: in seno a

costoro potevano essere eletti anche dei plebei. Per effetto

di tale compromesso nel corso di vari anni non si

susseguirono più coppie di consoli, ma collegi di tribuni

militum consulari potestate composti da un numero variabile di

membri (tre, quattro, sei, otto); solo nel secolo successivo il

consolato fu stabilmente restaurato, quando si concordò

che uno dei due posti di console spettava alla plebe.

Naturalmente, i patrizi cercarono di resistere come

potettero e fra l’altro, quando furono costretti ad accettare

l’eventualità di tornare a dividere con i plebei la più alta

carica dello Stato, essi la svuotarono di alcune attribuzioni

assegnandole ad una nuova magistratura esclusivamente

patrizia, la censura (a. 443).

I due censori, che si elessero ogni cinque anni (lustro

è da lustrum, il sacrificio di purificazione per il popolo con

cui i censori concludevano i loro lavori), dovevano in

primo luogo tenere aggiornata sia la lista dei cittadini, cioè

di quelli che potevano godere i diritti di cittadinanza, sia la

lista dei senatori, magari cacciandone gl’indegni. Poiché

33

tutto questo comportava anche una sorveglianza sulla

condotta pubblica e privata di ognuno, i censori ben presto

acquistarono un’influenza grandissima.

Secondo gli storici antichi, nel corso del lo stesso V

secolo la plebe avrebbe strappato anche una specie di

diritto di emanare leggi, cioè avrebbe imposto che si

riconoscessero come valide le deliberazioni prese nei suoi

concilia, ma questa conquista in realtà avvenne più tardi.

Comunque, i plebei avevano gia fatto parecchi passi verso

la rivendicazione dell’antica uguaglianza; grazie anche

all’apporto delle loro fresche energie sembrava aprirsi,

dopo la presa di Veio, un periodo di maggiore sicurezza e

prosperità, quando su Roma si abbatté il flagello

dell’invasione gallica.

Con la datazione indicata da Polibio per il più antico trattato romanocartaginese (vedi il capitolo precedente) è in contrasto la tradizione confluita in

Livio, ove di un simile foedus si parla per la prima volta solo sotto l’anno 348

(VIII 27, 2: cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, cum amicitiam ac

societatem petentes venissent); di qui un dibattuto problema, soprattutto, ma non

soltanto, cronologico, su cui cfr. S. MAZZARINO, Introduzione alle guerre puniche,

Catania 1947.

Circa l’assoggettamento di Roma ad opera di Porsenna, cfr. TAC., Hist.

III 72: Id facinus (l’incendio del Campidoglio alla fine del 69 d.C.) post conditam

urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani accidit ... sedem Iovis

Optimi Maximi auspicato a maioribus pignus imperii conditam, quam non Porsenna dedita

urbe neque Galli capta temerare potuissent, furore principum exscindi. Si veda anche

PLIN., Nat. Hist. XXXIV 139: In foedere quod expulsis regibus populo Romano dedit

Porsina, nominatim comprehensum invenimus ne ferro nisi in agri cultu uteretur.

Sulla battaglia del lago Regillo v. L. PARETI in “Studi romani” VII

(1959) p. 18 sgg. L’accenno alla “storia ufficiale” vuole richiamare l’attenzione

su uno dei caratteri più salienti della tradizione storica romana. Si tratta in

breve di questo: quando i Romani cominciarono a scrivere la storia più antica

della loro città, questa si era innalzata al rango di potenza mediterranea. Gli

umili inizi, il travaglio affannoso delle guerre continue, con battaglie spesso

vinte, ma talora anche perdute, parvero a quegli scrittori come una macchia per

la presente grandezza della patria, ed essi si studiarono di cancellarla alterando

la verità con vari espedienti. In seguito vi furono storici che su quegli stessi fatti

diedero racconti inquinati da altri elementi, per esempio dal gusto per le

amplificazioni o invenzioni retoriche. In conclusione, quando ancora più tardi

34

quelle narrazioni furono riprese da storici la cui opera si è conservata fino a noi

(come Livio), si era formata e ancor più si venne consolidando una specie di

versione ufficiale spesso poco rispettosa della verità dei fatti e, quindi, più che

mai da sottoporre al vaglio di un’attenta critica.

Sul foedus Cassianum (le cui clausole sono in parte riferite da DIONYS.

HALIC., VI 95, 2) cfr. CIC., Pro Balbo 23, 53: cum Latinis omnibus foedus esse ictum

Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus quis ignorat? Quod quidem nuper in columna

ahenea meminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse. Cfr. anche LIV. II 33, 9: nisi

foedus cura Latinis columna aenea insculptum monumento esset ab Sp. Cassio uno, quia

collega afuerat, ictum, Postumum Cominium bellum gessisse cum Volscis memoria cessisset.

Sui rapporti instaurati dal foedus fra la lega latina e i Romani sono da tener

presente due testi. Uno è un lemma di Festo (p. 276 LINDSAY) contenente un

frammento di Cincio (antiquario del I sec., da non confondere con l’annalista

Cincio Alimento) ove si parla di Romani che, in veste di praetores (lo stesso

titolo che precedette quello di consules), si recavano ad assumere il comando

dell’esercito federale: Praetor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam pro praetore

aut pro consule exit; cuius rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem

“Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem; Alba deinde diruta usque ad P. Decium

Murem consulem (cioè all’anno 340) populos Latinos ad caput Ferentinae, quod est sub

monte Albano, consulere solitos, et imperium communi consilio administrare; itaque quo

anno Romanos imperatores ad exercitum mittere oporteret iussu nominis Latini, complures

nostros in Capitolio a sole oriente auspicis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem

illum, qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant, praetorem salutare

solitum, qui eam provinciam optineret praetoris nomine. La lega di città latine, che

Cincio ricordava come avente il suo centro alla fonte Ferentina, è quella stessa

che troviamo menzionata in un frammento (58 PETER) delle Origines di Catone,

ove si riporta il testo di una dedica fatta per conto della lega dal comandante

militare dei confederati: lucum [***] Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius

Tusculanus dedicavit dictator Latinus; hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus,

Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus. All’atto della

dedica era un tusculano che, col titolo di dictator Latinus, comandava l’esercito

della lega latina, della quale vengono nominati come membri gli stati-città di

Tusculum, Aricia, Lanuvium, Lavinium, Cora, Tibur, Pometia, Ardea.

Sull’ampliarsi della dominazione romana nella Penisola, sempre

d’importanza fondamentale K.J. BELOCH, Der italische Bund unter Roms

Hegemonie, Leipzig 1880 (rielaborato nella già citata Römische Geschichte). Del

medesimo autore è ancora da tener presente, sulle condizioni sociali ed

economiche della popolazione di Roma nei primi secoli della repubblica, Die

Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1886; in particolare, per la società

romana nel V sec., v. A. PIGANIOL, La conquête romaine, 2a ed., Paris 1930, p. 95

sgg.

Illuminante sul carattere della religiosità romana la classificazione fatta

da Varrone (a noi nota attraverso AUGUSTIN., De civ. dei VI 3) fra dii certi, dii

incerti e dii praecipui atque selecti. Sulle pratiche cultuali nell’antica Roma è da

vedere, in generale, G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, 2a ed., München

35

1912, sostituito ora, nello “Handbuch der Altertumswissenschaft” fondato da

I. MÜLLER, dall’opera di K. LATTE, Römische Religionsgeschichte, München 1960; v.

anche P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.

Sugli ordinamenti dello Stato romano, dalle origini al basso impero,

fondamentale TH. MOMMSEN, Das römische Staatsrecht, voll. I-III, Leipzig 1887

sgg. (sostanziali integrazioni di quest’opera, per quanto riguarda l’età imperiale,

sono rappresentati da due contributi di A. ALFÖLDI: Die Ausgestaltung des

monarchischen zeremonielles am römischen Kaiserhofe, in “Mitteilungen d. deutsch.

Arch. Inst.”, Röm. Abt., 1934, e Insignien und Tracht der römischen Kaiser, ibid.,

1935). Il Mommsen, peraltro, nell’indagare gli sviluppi degli ordinamenti statali

di Roma, li considerò come originati da una genuina creazione dei Romani,

cioè come affatto isolati da analoghi sviluppi verificatisi presso altri popoli

italici, i quali si sarebbero poi limitati, volenti o nolenti, ad adottare e adattare

gli schemi di governo elaborati dai Romani. Contro questa teoria già formulò

valide riserve A. ROSENBERG (Der Staat der alten Italiker, Berlin 1913);

sull’esistenza di una comune cultura italica e di un corrispondente comune

travaglio costituzionale che condizionò l’origine delle istituzioni romanoitaliche, v. S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano, sopra citato. Le

lacinie superstiti della legislazione decemvirale presso S. RICCOBONO, Fontes

iuris Romani anteiustiniani, I, Leges, 2a ed., Firenze 1941, p. 21 sgg.

36

37

III

Dall’incendio gallico al primato nell’Italia centrale.

1. Il disastro e la ricostruzione. - Col nome di Galli i

Romani chiamarono quelle popolazioni di stirpe celtica

che, muovendo nel primo millennio dalla Germania

meridionale, sciamarono nelle terre dell’Europa

occidentale. Nell’Italia settentrionale essi si affacciarono,

pare, all’inizio del IV secolo ed ebbero presto ragione delle

resistenze opposte dai Liguri e dagli Etruschi, cui

strapparono successivamente Melpum (che chiamarono

Mediolanum, Milano) e Felsina (Bologna).

Un’orda di questi Galli, con a capo Brenno, si spinse

attraverso l’Etruria interna e nel 390 (secondo Livio V 41

sgg.; 386 secondo la migliore cronologia di Polibio I 6, 1-2)

travolse sul fiume Allia, piccolo affluente del Tevere, lo

schieramento difensivo dei Romani e dei loro alleati.

Nessun altro ostacolo si frapponeva sulla via verso la vicina

Roma, che fu presa e messa a ferro e fuoco. Solo dopo vari

mesi i Romani riuscirono a fare allontanare i barbari dalla

città, e non per l’eroica riscossa di Camillo - come più tardi

si raccontò - ma pagando una forte somma di riscatto; del

resto gli invasori non erano mossi dal desiderio di

conquiste territoriali, ma solo dalla cupidigia di far bottino.

Gli storici romani, per attenuare le proporzioni del

disastro, raccontarono anche che si ebbe un’immediata

ripresa in ogni campo, tanto che un solo anno sarebbe

bastato a ricostruire la città, ma il vero è che il contraccolpo

subito dalla potenza romana fu assai duro: Volsci ed Equi

ripresero i loro attacchi mentre veniva meno l’aiuto dei

Latini e degli Ernici, che avevano colto il destro per

38

sottrarsi agli obblighi del trattato che li legava a Roma. Un

compenso a questo pericoloso isolamento i Romani lo

trovarono in una salda unione con la potente città etrusca

di Cere (oggi Cerveteri) che, situata presso la costa

tirrenica, non era stata toccata dalle devastazioni dei Galli.

A Cere erano stati posti in salvo e avevano trovato

ospitalità i patrii Penati e le Vestali: in cambio di questo

beneficio, che attraverso la continuità dei culti cittadini

aveva assicurato la sopravvivenza del la loro patria, i

Romani offrirono ai Cèriti la civitas sine suffragio (= senza

diritto di voto), una specie di cittadinanza onoraria che

cementava i vincoli fra i due popoli facendoli hospites gli uni

degli altri.

Forti di questa intesa, i Romani potettero

intraprendere quel trentennio di lotte che li portarono a

restaurare il loro prestigio nel Lazio. Contro i Volsci il

conflitto si protrasse con alterne vicende sino alla definitiva

occupazione della pianura pontina, che nel 358 entrò a far

parte del territorio dello Stato. Ugualmente fortunata fu la

lotta contro gli Equi collegati con Preneste, lotta nella quale

Roma fu largamente aiutata dai Tuscolani, i più esposti alla

minaccia degli Equi. Nello stesso anno 358, che aveva visto

chiudersi il duello con i Volsci, riusciva a Roma di

riannodare le fila della sua triplice alleanza rinnovando gli