Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 1 di 48

INDICE

0.01 PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3 0.02 RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................................. 6 1.00 ARTICOLAZIONE DEI CIRCUITI E DELLE PROTEZIONI ................................................................... 7 1.01 IMPIANTO DI MESSA A TERRA ......................................................................................... 8 1.02 DISPERSORI .................................................................................................................. 9 1.03 CONDUTTORI DI TERRA .................................................................................................. 9 1.04 COLLETTORE O NODO DI TERRA ...................................................................................... 9 1.05 CONDUTTORI DI PROTEZIONE ....................................................................................... 10 1.06 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI ................................................................................... 10 2.00 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LOCALI DA BAGNO ................................................................... 10 2.01 DIVISIONE IN ZONE E APPARECCHI AMMESSI .................................................................. 10 2.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE NEI LOCALI DA BAGNO ................................................ 11 2.03 ALIMENTAZIONE NEI LOCALI DA BAGNO ......................................................................... 12 2.04 CONDUTTURE NEI LOCALI DA BAGNO ............................................................................. 12 3.00 CAVI E CONDUTTORI ............................................................................................................................................. 12 3.01 GENERALITA’ ............................................................................................................... 12 3.02 CONDIZIONI DI POSA ................................................................................................... 13 3.03 ISOLAMENTO DEI CAVI ................................................................................................. 13 3.04 COLORI DISTINTIVI DEI CAVI ........................................................................................ 14 3.05 SEZIONI MINIME E CADUTE DI TENSIONE MASSIME AMMESSE .......................................... 14 3.06 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NEUTRI .................................................................... 14 3.07 SEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA E PROTEZIONE ....................................................... 14 3.08 SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA ................................................................ 15 3.09 SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI ....................................................... 15 3.10 RESISTENZA DI ISOLAMENTO ........................................................................................ 16 4.00 TUBAZIONI .................................................................................................................................................................. 16 4.01 SCATOLE DI DERIVAZIONE - MORSETTIERE ..................................................................... 17 4.02 TUBAZIONI PVC FLESSIBILI........................................................................................... 18 4.03 TUBAZIONI PVC RIGIDE ................................................................................................ 18 4.04 SISTEMA DI CANALIZZAZIONE IN MATERIALE PLASTICO .................................................... 18 5.00 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ................................................................................................................ 19 5.01 CRITERI DI PROTEZIONE............................................................................................... 19 5.02 PROTEZIONI CONTRO LE SOVRACORRENTI ED I SOVRACCARICHI ..................................... 20 5.03 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ..................................................................... 20 5.03.1 PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE................................................. 21 5.03.2 PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE .................................................................... 21 5.03.3 PROTEZIONE PARZIALE MEDIANTE OSTACOLI ............................................................................................. 21 5.04 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI.................................................................. 21 5.05 PROTEZIONE BIDIREZIONALE DI IMPIANTO CONTRO I RADIODISTURBI ............................... 21 6.00 QUADRI DI COMANDO ........................................................................................................................................... 22 6.01 NORME DI RIFERIMENTO............................................................................................... 22 6.02 CARPENTERIA ............................................................................................................. 22 6.03 VERNICIATURA ............................................................................................................ 23 6.04 SICUREZZE DI MANOVRA .............................................................................................. 23 6.05 APPARECCHIATURE ...................................................................................................... 23 6.06 STRUMENTI ................................................................................................................. 24 6.07 APPARECCHIATURE MODULARI ...................................................................................... 24 6.08 INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI.......................................................................... 25 6.09 SEZIONATORI MODULARI .............................................................................................. 26 6.10 INTERRUTTORI SEZIONATORI SOTTOCARICO .................................................................. 26 6.11 ACCESSORI DI CABLAGGIO ........................................................................................... 26 6.12 COLLEGAMENTI DI POTENZA ......................................................................................... 26 6.13 COLLEGAMENTI AUSILIARI ............................................................................................ 27 6.14 COLLEGAMENTI ALLE LINEE ESTERNE ............................................................................. 28 6.15 PROVE E COLLAUDI ...................................................................................................... 28 7.00 PUNTI DI COMANDO E PRESE ........................................................................................................................... 28 7.01 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE ............................................................................... 28 7.02 PRESE A SPINA ............................................................................................................ 29 7.03 APPARECCHI DI SEGNALAZIONE .................................................................................... 30 8.00 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE................................... 30 8.01 VALORI DI ILLUMINAMENTO .......................................................................................... 30 8.02 TIPI DI ILLUMINAZIONE ................................................................................................ 31 Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 2 di 48

8.03 UBICAZIONE E DISPOSIZIONE DELLE SORGENTI .............................................................. 31 9.00 IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE .......................................................................... 31 9.02 DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE ........................................................... 32 9.03 CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. ........................................................................ 32 9.04 SCELTA DEL VALORE DI NT. ........................................................................................... 32 9.05 IDENTIFICAZIONE DI Na . .............................................................................................. 32 9.06 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AMBIENTALE C....................................................... 33 9.07 CALCOLO DI Nd. ........................................................................................................... 33 9.08 PROCEDURA DI SCELTA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DELL’LPS ...................................... 33 9.09 SOVRATENSIONI .......................................................................................................... 34 9.10 FREQUENZA DELLE SOVRATENSIONI .............................................................................. 34 9.11 SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI................................. 34 10.00 IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO .............................................................................................................. 35 10.01 COMANDO Di EMERGENZA ........................................................................................... 36 11.00 CRITERI D'INSTALLAZIONE ............................................................................................................................ 36 11.01 IMPIANTO LUCE E PRESE .............................................................................................. 36 11.02 CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI DIMENSIONAMENTO ................................................... 37 11.03 IMPIANTO F.M............................................................................................................. 37 12.00 COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE, CONTEMPORANEITA' E CADUTA DI TENSIONE ....... 38 13.00 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI IN CORSO D’OPERA .............................................................. 39 13.01 PROVE IN corso d’opera............................................................................................... 39 13.02 DOCUMENTI PER LA DENUNCIA ALL’ ISPESL DELLA RETE DI TERRA ................................... 40 14.00 VERIFICHE E PROVE FINALI DI COLLAUDO ........................................................................................... 40 14.01 esame a vista ............................................................................................................ 41 14.02 VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI ......................................... 42 14.03 VERIFICA DEL TIPO E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO E DELLA

aPPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE........................................................... 42 14.04 VERIFICA DELLA SFILABILITA' DEI CAVI ........................................................................ 43 14.05 Prove ........................................................................................................................ 43 14.06 Prova della continuita’ dei conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e

supplementari ...................................................................................................................... 43 14.07 misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico .............................................. 43 14.08 verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione ................. 44 14.09 misura della resistenza di terra ..................................................................................... 45 14.10 prova di polarita’ ........................................................................................................ 45 14.11 prova di tensione applicata .......................................................................................... 45 14.12 prove di funzionamento ............................................................................................... 45 14.13 misura DELLa CADUTa DI TENSIONE ............................................................................. 45 14.14 collaudo definitivo ...................................................................................................... 46 14.15 documentazione e certificati ......................................................................................... 46 15.00 ALLEGATO 1 – PARTICOLARI ......................................................................................................................... 48 Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 3 di 48

0.01 PREMESSA

Il presente progetto si riferisce ad un edificio scolastico di nuova costruzione da destinarsi a

Liceo Classico nel Comune di Senise (PZ), in località Rotalupo.

Il complesso scolastico, strutturalmente già esistente, isolato rispetto ad altri fabbricati, ed

ubicato in area pressoché pianeggiante, è costituito da un unico corpo di fabbrica articolatosi

su tre livelli, nello specifico così composti:

PIANO TERRA

Al piano terra, a partire dall’atrio d’ingresso principale, risultano definite :

•

n° 4 aule didattiche (106-107-108-110);

•

n° 1 aula multimediale (109);

•

n° 2 locali archivio (111-112);

•

n° 1 sala lettura (101);

•

n° 1 sala professori (101a);

•

n° 1 locale ufficio-presidenza (102);

•

n° 1 locale ufficio segreteria (103);

•

n° 1 locale bidelli (104).

Nell’area centrale risultano inoltre allocati due gruppi di servizi igienici distinti per sesso e

dotati dei rispettivi antibagni.

PIANO PRIMO

Al primo piano sono ubicati :

•

n° 6 aule didattiche (204-205-206-207-208-209);

•

n° 3 aule multimediali (201-202-203);

e adeguati servizi igienici.

PIANO SECONDO

In uguaglianza al primo, Il secondo piano del complesso si compone di :

•

n° 6 aule didattiche (304-305-306-307-308-309);

•

n° 3 aula multimediale (301-302-303);

e adeguati servizi igienici.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 4 di 48

Il collegamento verticale tra i piani avviene tramite due vani scala di cui uno di tipo “protetto”

ed uno esterno, e da n° 1 vano ascensore, adeguato anche per l’utilizzo da parte di persone

disabili.

L'attività è individuata al Punto 85 del DM 16.2.1982: "Scuole di ogni ordine, grado e tipo,

collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti".

L’altezza antincendi dell’edificio è da 12 a 24 m.

La presente relazione tecnica è inerente la realizzazione degli impianti elettrici, di

terra, protezione scariche atmosferiche, nel rispetto delle norme CEI 64-8 sezione

751 (ambienti a maggior rischio in caso di incendio) e CEI 81-1 terza edizione,

relativi all‘edificio scolastico.

Ai sensi dell'Articolo 1 del DM 26.8.1992, la scuola in oggetto è classificata, sulla base delle

presenze prevedibili di alunni, docenti e personale di servizio, di “ TIPO2 “ : scuole con

numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone.

Gli impianti elettrici del complesso scolastico saranno realizzati in conformità ai disposti di cui

alla legge 1° Marzo 1968 n°186 e al Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992:

•

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in

posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all’impianto

elettrico dell’attività; tale interruttore deve essere munito di comando di

sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione

presidiata ;

•

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato

da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. L’impianto elettrico di

sicurezza

deve

alimentare

le

seguenti

utilizzazioni,

strettamente

connesse con la sicurezza delle persone:

a. Illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le

uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di

illuminazione non inferiore a 5 lux (Sono ammesse singole lampade o

gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Qualora impiegate il

dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e

tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore) e l’autonomia della

sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a 30°;

b. Impianto di diffusione sonora e/o impianti di allarme (Tale impianto

deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli

occupanti del complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 5 di 48

in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della

scuola.

La scuola è ubicata in un edificio a più piani a struttura in cemento armato.

Gli impianti che si andranno a realizzare sono :

a)

Quadri elettrici generali e di piano;

b)

Impianto di chiamata dalle aule;

c)

Impianto di segnalazione inizio/fine lezioni;

f)

Linee dorsali e di derivazione impianti di illuminazione e forza motrice;

g)

Impianto luce di sicurezza e di emergenza;

h)

Linea alimentazione centrale antincendio;

i)

Collegamenti equipotenziali;

l)

Montanti primarie;

m) Impianto di terra;

n)

Scaricatori di sovratensione.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 6 di 48

0.02 RIFERIMENTI NORMATIVI

Non esiste una norma specifica che tratti in maniera specifica gli edifici scolastici per cui si

deve fare riferimento per tutti gli ambienti ordinari alla Norma CEI 64-8.

Trattandosi di luogo a maggior rischio in caso di incendio (soggetto al controllo sistematico da

parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in base al D.M. 16/2/82) si deve rispettare

in particolare la Norma CEI 64-8/7 sezione 751.

Si ricorda inoltre che l’edificio scolastico è regolato dal D.M. 18 Dicembre 1975, che oltre alle

condizioni di abitabilità, prevede particolari condizioni di sicurezza fra le quali è compresa la

difesa dai fulmini.

Pertanto è sempre necessario almeno lo studio della protezione contro le scariche

atmosferiche, secondo la Norma CEI 81-1 terza edizione al fine di determinare l’eventuale

esigenza di uno specifico impianto.

Gli impianti di potenza e segnale ed i componenti dovranno essere realizzati a regola d'arte

(Legge 186 del 1.3.68). Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti

dovranno corrispondere alle norme di Legge e di regolamenti vigenti alla data del contratto ed

in particolare devono essere conformi:

- alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice della energia elettrica, per

quanto di loro competenza nei punti di consegna;

- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM;

- alle prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;

- norme CEI ed I.S.P.E.S.L.;

- norme UNI;

in particolare:

CEI 3-14

- Segni grafici per schemi (elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e segni

di uso generale).

CEI 3-15 - Segni grafici per schemi (conduttori e dispositivi di connessione).

CEI 3-18

- Segni grafici per schemi (produzione trasformazione e conversione dell'energia

elettrica).

CEI 3-19

- Segni grafici per schemi (apparecchiature e dispositivi di comando e

protezione).

CEI 3-20

- Segni grafici per schemi (strumenti di misura, lampade e dispositivi di

segnalazione).

CEI 3-23

- Segni grafici per schemi (schemi e piani di installazione architettonici e

topografici).

CEI 7-4

- Conduttori elettrici per connessioni di rame, di alluminio e di leghe d'alluminio.

CEI 11-1

- Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 7 di 48

Norme generali.

CEI 11-8

- Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

Impianti di terra.

CEI 11-17

- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica linee in cavo.

CEI 13-4

- Complessi di misura dell'energia elettrica.

CEI 13-6/10

- Strumenti di misura elettrici indicatori, ad azione diretta e relativi accessori.

CEI 13-11

- Strumenti di misura elettrici registratori ad azione diretta e relativi accessori.

CEI 14-6

- Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza.

CEI 16-1/2/3/4

- Contrassegni dei terminali ed altre identificazioni.

CEI 17-5

- Interruttori per corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1000 V.

CEI 17-12/14

- Apparecchi ausiliari per tensione non superiore a 1000 V.

CEI 17-13

- Apparecchiature costruite in fabbrica ACF (Quadri Elettrici) per tensioni non

superiori a 1000 V in corrente alternata, compresa variante, fascicolo s/605.

CEI 21-4

- Accumulatori elettrici alcalini.

CEI 21-6

- Accumulatori elettrici per impianti fissi.

CEI 23-19

- Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori uso battiscopa.

CEI 64-8

- Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali.

CEI 64-9

- Impianti elettrici utilizzatori negli edifici civili a destinazione residenziale similare.

CEI 70-1

- Gradi di protezione degli involucri. Classificazione.

CEI 79-1

- Impianti rivelazione incendi e relative apparecchiature.

CEI 81-1

- Protezione di strutture contro i fulmini.

CEI 103-1

- Impianti telefonici interni.

- DPR 547 del 24 aprile 1955

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Legge 18 ottobre 1977, n° 791

- Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/72/CEE) relativa alle garanzie di

sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di

tensione.

- Legge 1 marzo 1968, n° 186

- Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti

elettrici ed elettronici.

- Legge 7 dicembre 1984, n° 818

- Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

- Legge 5 marzo 1990, n° 46

- Norme per la sicurezza degli Impianti e successivo D.P.R. 447 del 6/12/1991.

1.00 ARTICOLAZIONE DEI CIRCUITI E DELLE PROTEZIONI

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 8 di 48

1.01 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impianto di messa a terra, dovendo essere conforme alle Norme CEI 64/8, 11/8, dovrà avere

le seguenti caratteristiche di base:

- disperdere nel terreno tutte le correnti elettriche di guasto che si vengono a generare

sugli involucri metallici esterni della apparecchiature elettriche quando nelle stesse

viene a mancare l'isolamento elettrico;

- ridurre al minimo la tensione di contatto verso terra che si viene a stabilire

tra la

parte esterna metallica degli apparecchi elettrici in contatto con le persone e la terra;

- deve essere coordinato con i dispositivi di protezione elettrica installati sulle linee di

alimentazione degli apparecchi elettrici in modo che, con il loro tempestivo intervento,

evitino il formarsi di tensioni di contatto superiori al limite massimo imposto dalle

Norme CEI.

Il raggiungimento della prima e seconda condizione è legato alle caratteristiche del terreno in

cui è posato l'impianto di terra, cioè alla sua capacità di disperdere più o meno le correnti di

guasto, ed alla struttura dello stesso impianto di terra.

Si deve tenere presente che la suddetta capacità del terreno è maggiore dove lo stesso è molto

compatto e poco permeabile.

La terza condizione si ottiene con il coordinamento tra le protezioni elettriche installate sulle

linee elettriche ed il valore della resistenza di terra dell'impianto, cioè con interruzione del

circuito elettrico interessato dal guasto mediante:

- interruttori automatici magnetotermici;

- interruttori automatici differenziali.

Premesso quanto sopra, in fase di installazione, si procederà nel modo seguente:

- misurazione della resistività del terreno (mediante idoneo strumento) nel quale si

dovrà procedere alla realizzazione dell'impianto;

- misura della resistenza di terra dell'impianto di dispersione attualmente installato.

La resistenza globale dell'impianto di terra sarà dimensionata in funzione della

relazione (trattasi di un sistema TT Trifase):

Rg = 50 /I

dove :

I = Valore di intervento del dispositivo differenziale a soglia di intervento più bassa

(0.5/1A);

50 V = massima tensione ammessa sulla rete di terra in caso di guasto;

- la dislocazione nel terreno degli elementi che costituiscono l'impianto di messa a terra

esistente deve essere rappresentato su apposita pianta con opportuni simboli che

saranno specificati nella legenda;

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 9 di 48

- si deve prevedere contatto con il personale responsabile dell’impresa edile in modo

che nelle prime fasi della ristrutturazione si possa coordinare:

- la posa in opera dell'impianto di messa a terra;

- la realizzazione dei collegamenti equipotenziali con la posa in opera delle strutture di

sostegno (travi, pilastri della costruzione).

1.02 DISPERSORI

Possono essere costituiti da elementi metallici in genere di acciaio rivestito di rame, ferro

zincato, oppure da un conduttore rettilineo, sempre degli stessi materiali, direttamente

interrato; possono utilizzarsi anche dispersori di altro materiale purché compatibili con il

terreno e di sezione più grande di quella dei dispersori protettivi contro le ossidazioni; inoltre,

devono essere costituiti in modo che il collegamento del conduttore di terra al dispersore

venga realizzato opportunamente con idonee superfici di contatto ed idonei mezzi di unione:

premesso quanto sopra, l'installatore dovrà operare in modo che siano specificate, sulla

planimetria esterna dell'edificio, tutte le caratteristiche tecniche del dispersore prima che

venga richiuso lo scavo; infatti, nel suddetto scavo, si dovrà interrare il dispersore che sarà

costituito da:

- conduttore nudo lungo il perimetro esterno dell'edificio;

- picchetti di terra collegati al suddetto conduttore e che dovranno scendere in

profondità nel terreno;

In questa fase dovranno essere indicati sul disegno, anche i punti di collegamento del citato

dispersore alle armature metalliche del cemento armato e delle travi e colonne dell'edificio.

1.03 CONDUTTORI DI TERRA

Possono essere di rame o ferro zincato, la sezione minima non deve essere inferiore a 16 mmq

se esiste una protezione contro le ossidazioni; i conduttori di terra sono quelli che collegano il

dispersore al collettore o nodo di terra.

1.04 COLLETTORE O NODO DI TERRA

In genere è costituito da una piastra o sbarra in rame alla quale devono convergere sia il

conduttore di terra che proviene dai dispersori e sia i conduttori di protezione ed equipotenziali

che andranno alle apparecchiature elettriche dei servizi comuni all'interno delle singole unità di

cui è costituito l'edificio; i collegamenti dei conduttori di terra alla suddetta piastra o sbarra

devono essere eseguiti in modo che, mediante attrezzo, si possa effettuare il loro

sezionamento per eseguire la misura della resistenza di terra; il suddetto nodo di terra dovrà

essere installato nel locale quadri elettrici da dove si dipartono tutte le colonne montanti e le

linee elettriche per i servizi.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 10 di 48

1.05 CONDUTTORI DI PROTEZIONE

I conduttori di protezione con sezione variabile a seconda delle sezioni dei conduttori di fase,

sono quelli che collegano all'impianto di terra tutte le apparecchiature elettriche dei servizi, il

polo di terra delle prese a spina ed i centri luce delle singole unità di cui è composto l'edificio.

1.06 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

Sono conduttori che collegano le masse estranee dell'impianto elettrico all'impianto di terra in

modo che, al momento del guasto elettrico verso terra, le suddette masse vengano a trovarsi

allo stesso potenziale elettrico; sono da considerarsi masse estranee all'impianto elettrico tutte

le tubazioni metalliche di acqua, gas e aria ed anche gli infissi metallici di porte e finestre

semprechè, gli stessi presentino verso terra, un basso valore di resistenza elettrica (≤ 0.2 KΩ

).

Particolare attenzione sarà curata nei locali servizi igienici con doccia o vasca da bagno, dove

sarà effettuato il collegamento equipotenziale a terra in corrispondenza delle entrate e delle

uscite di ogni tubazione metallica.

2.00 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LOCALI DA BAGNO

2.01 DIVISIONE IN ZONE E APPARECCHI AMMESSI

I locali da bagno sono suddivisi in 4 zone e rispettivamente per ognuna delle quali, valgono

regole particolari:

ZONA O:

è il volume all'interno della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici;

ZONA 1:

è il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal

pavimento: sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore

di protezione) o altri apparecchi utilizzatori fissi, purché questi ultimi alimentati a tensione non

superiore a 25 V, cioè con la tensione ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della

bassissima tensione di sicurezza, che corrisponde a 50V;

ZONA 2:

è il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di

2,25 m dal pavimento: sono ammessi oltre allo scaldabagno, altri apparecchi, alimentati a non

più di 25V. Gli apparecchi illuminanti dovranno essere dotati di doppio isolamento (Classe II).

Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono esser protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado

di protezione IP X4).

Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come

interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante

con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 11 di 48

Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi

installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli

eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per

esempio con lo

scaldabagno) devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina

isolante;

ZONA 3:

è il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca e la

doccia);

sono ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce

d'acqua (grado di protezione IP X4), come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso

quando installati verticalmente, oppure IP X5 quando è previsto l'uso di getti di acqua per la

pulizia del locale; inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti

condizioni:

a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50V (BTS).

Le parti attive del circuito BTS devono comunque essere protette contro i contatti diretti;

b) trasformatore di isolamento: si tratta di un trasformatore con rapporto 1:1 installato in una

scatola da incasso con una presa a spina.

c) interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30

mA: è l'unico modo da alimentare apparecchi di elevata potenza, come asciugacapelli (1000W)

.

Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i

pericoli provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso, e sono da considerarsi integrative

rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti

attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.).

2.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE NEI LOCALI DA BAGNO

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale bagno (ad esempio da una

tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale), è

richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro:

a) i tubi dell'acqua calda e fredda con i rispettivi condotti metallici di scarico della vasca, della

doccia, dei lavandini. Nel caso della vasca da bagno il collegamento può essere fatto

direttamente tra il gruppo dell'acqua calda e fredda e la vasca stessa; in particolare per le

tubazioni metalliche all'ingresso dei locali da bagno;

b) i tubi metallici rivestiti con materiale non conduttore;

c) i tubi dell'impianto di riscaldamento e del gas con i tubi dell'acqua calda e fredda;

d) la guaina metallica di un eventuale cavo riscaldante annegato nel pavimento. Se il cavo

riscaldante è senza guaina metallica si sovrappone ad esso una griglia da collegare al

conduttore equipotenziale;

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

e) le masse degli apparecchi elettrici

Pagina 12 di 48

(come lo scaldabagno e gli apparecchi alimentati con

prese a spina); questo collegamento avviene attraverso il conduttore di protezione;

f) altre eventuali masse estranee, come serramenti metallici, apparecchi di condizionamento,

ecc.

Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle Norme CEI

64-8; in particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono

essere impiegate fascette che stringano il metallo vivo.

Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di protezione, ad

esempio nella scatola dove è installata la presa a spina protetta dall'interruttore differenziale

ad alta sensibilità.

E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di

protezione.

Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime e comunque rispondenti le

Norme CEI 64-8

- 2,5 mmq (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto

intonaco;

- 4

mmq (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a

parete.

2.03 ALIMENTAZIONE NEI LOCALI DA BAGNO

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere

affidata all'interruttore locale, che può servire anche per diversi bagni attigui.

Nei bagni ciechi si deve provvedere all'aspirazione forzata dell'aria con ventola di aspirazione

comandata da temporizzatore da incasso componibile con gli interruttori.

Il temporizzatore deve anche consentire l'attivazione temporizzata dell'aspiratore dopo lo

spegnimento della luce del locale.

2.04 CONDUTTURE NEI LOCALI DA BAGNO

Possono essere usati cavi isolati in PVC tipo H07V (ex UR/3) in tubo di plastica incassato a

parete o nel pavimento.

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo di tipo flessibile, deve essere tripolare con guaina

(fase + neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno,

uscendo senza morsetti da una scatoletta passa cordone.

3.00 CAVI E CONDUTTORI

3.01 GENERALITA’

Tutti i conduttori impiegati all'interno della struttura facenti parte dell'intero complesso

saranno di costruzione di primaria casa, rispondenti alle Norme costruttive stabilite dal CEI,

alle Norme dimensionali stabilite dall ' Unel e dotati di Marchio Italiano di Qualità.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

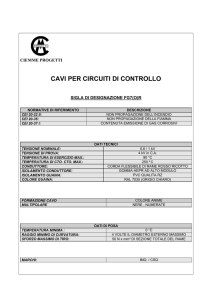

In particolare i conduttori di alimentazione saranno

Pagina 13 di 48

unipolari flessibili non propaganti

l'incendio tipo N07 V-k con grado di isolamento non inferiore a 0,6Kv per le linee derivate

posate entro tubazione sotto intonaco o a vista, mentre saranno

bipolari o quadripolari

flessibili non propaganti l'incendio tipo FG7O/R con grado di isolamento non inferiore a 0,6Kv

per eventuali linee elettriche posate all'interno di cavidotti in PVC interrati e/o canaline

metalliche (linea centrale termica, linea palestra, ecc.).

3.02 CONDIZIONI DI POSA

Dovranno in ogni caso essere rispettate le sezioni ed i tipi di cavi riportati negli elaborati grafici

dove la sezione in origine dai quadri deve essere intesa anche come sezione minima in derivazione; ogni eventuale variante a seguito di aumento di carico o per altro motivo, dovrà essere

sottoposta all'approvazione della D.L.

I cavi, nei loro alloggiamenti ispezionabili, dovranno essere contrassegnati in modo tale da

individuare prontamente il servizio a cui appartengono ed avranno le colorazioni delle guaine

prescritte dalla Normativa CEI-UNEL.

Opportune sigle, corrispondenti a quelle dei circuiti di appartenenza, dovranno essere apposte

sui cavi all'interno delle scatole di derivazione, dove dovrà esserci opportuna identificazione

con legenda da fissare sul retro della scatola stessa.

3.03 ISOLAMENTO DEI CAVI

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07.

Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali

non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05.

Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni

nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.

a) Propagazione del fuoco lungo i cavi.

I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono

rispondere alla prova di non propagazione prevista dalla Norma CEI 20-35. Quando i cavi sono

raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un

eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in

conformità alle Norme CEI 20-22.

b) Propagazione del fuoco lungo i cavi.

Allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e

di difficile e lenta evacuazione si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del

fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di

fumo secondo le Norme CEI 20-37 e 20-38.

c) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 14 di 48

Qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico,

oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente

vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi

bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non

sviluppare gas tossici e corrosivi ad altre temperature secondo Norma CEI 20-37 e 20-38.

3.04 COLORI DISTINTIVI DEI CAVI

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712 e 00722.

In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente

ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.

Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per

tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.

3.05 SEZIONI MINIME E CADUTE DI TENSIONE MASSIME AMMESSE

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei

circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) sono

state scelte tra quelle unificate.

In ogni caso non sono stati superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi

di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime dei

conduttori in rame ammesse sono:

0,50 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;

1,5 mmq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;

4

mmq montati singoli e linee alimentati singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale

superiore a 3,6 kW.

3.06 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NEUTRI

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori

di fase.

Per conduttori in circuiti trifasi, con sezione superiore a 16 mmq, la sezione dei conduttori

neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16

mmq (per conduttori in rame) purché

siano soddisfatte le condizioni dell ' art. 3.1.07 delle

Norme CEI 64-8.

3.07 SEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA E PROTEZIONE

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 15 di 48

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto

di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella

indicata nella tabella seguente, tratta dalle Norme CEI 64-8.

- SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE -

Sezione del conduttore di

Cond. prot. facente parte

fase che alimenta la

dello stesso cavo o infilato

macchina o l'apparecchio

nello stesso tubo

mmq

mmq

_______________________ _______________________

≤ 16

sezione del conduttore di

fase

Conduttore protezione non

facente parte dello stesso cavo e

non infilato nello stesso tubo del

conduttore di fase

mmq

_________________________

2,5 se protetto meccanicamente

4

se non protetto

meccanicamente

_______________________ _______________________

> 16 e ≤ 35

16

_________________________

16

_______________________ _______________________

_________________________

metà della sezione del cond.

metà della sez. del cond. di fase

di fase; la sez. specificata

nei cavi multipolari la sez.

dalle risp. norme

specificata dalle risp. norme

> 35

3.08 SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA

La sezione del conduttore di terra non sarà inferiore a quella del conduttore di protezione

suddetta con i minimi di seguito indicati:

sezione minima

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente

- non protetto contro la corrosione:

: 16 (Cu) 16 (Fe)

: 25 (Cu) 50 (Fe)

In alternativa ai criteri sopraindicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore

di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.01 delle Norme

CEI 64-8.

3.09 SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 16 di 48

a) Conduttori equipotenziali principali

I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella

del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6 mmq.

Non è richiesto comunque che la sezione superi 25 mmq se il conduttore equipotenziale è in

rame, o una sezione di conduttanza equivalente se il conduttore è in materiale diverso.

b) Conduttori equipotenziali supplementari.

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette due masse deve avere sezione non

inferiore a quella del conduttore di protezione di sezione minore. Un conduttore equipotenziale

supplementare che connette una massa a masse estranee deve avere sezione non inferiore a

metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione.

Un conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, non deve essere

inferiore a 2,5 mmq se è prevista una protezione meccanica, o 4 mmq se non è prevista una

protezione meccanica.

I conduttori equipotenziali devono soddisfare le condizioni di cui in 9.6.01 c), Norme CEI 64-8.

3.10 RESISTENZA DI ISOLAMENTO

Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o

poste a valle dell'ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso

terra o fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse non deve essere inferiore a:

- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50V.

- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale verso terra inferiore a 50V.

4.00 TUBAZIONI

I tubi di protezione dei cavi saranno scelti in base a criteri di resistenza meccanica e alle

sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa o l'esercizio.

I tubi in PVC da installare sotto intonaco saranno del tipo pesante corrispondenti alle Norme

CEI 23-14.

I tubi PVC da installare sotto pavimento o a vista saranno del tipo pesante corrispondenti alle

Norme CEI 23 - 8

I tubi per posa interrata ( linee primarie di alimentazione ed eventuale linea illuminazione

esterna) saranno in PVC pesante Norme CEI 23 - 8 o equivalenti.

Il diametro dei tubi è stato calcolato almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio

circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm. al fine di consentire eventuali utilizzi

futuri.

Le tubazioni incassate, entro parete o pavimento, osserveranno le seguenti indicazioni :

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 17 di 48

- sulle pareti le tubazioni avranno un percorso orizzontale o verticale, sono vietati i percorsi

obliqui.

- sulle pareti le scanalature, per l'incasso delle tubazioni, saranno realizzate solo da un lato

- i tubi posati a pavimento saranno disposti il più possibile paralleli ad eventuali tubazioni

presenti

- fra due cassette successive non ci saranno più di due curve da 900 ed in ogni caso l'angolo

totale non sarà maggiore di 2700.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando

opportuni morsetti o morsettiere.

Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione

non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione del

calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed

essere apribile solo con attrezzo.

4.01 SCATOLE DI DERIVAZIONE - MORSETTIERE

Ogni giunzione e derivazione (da canale a canale, da canale a tubo e da tubo a tubo) dovrà

essere effettuata tramite impiego di scatole e cassette di derivazione, inoltre:

- dovranno essere adottate ad ogni derivazione brusca e nei tratti rettilinei almeno ogni 10/12

mt.;

- dovranno essere diverse per gli impianti o servizi a diversa tensione e per tutti gli impianti a

correnti deboli;

- i raccordi con le tubazioni nei tratti in vista dovranno eseguirsi tramite imbocchi o pressatubi;

- i morsetti dovranno essere del tipo volante in materiale isolante con cappuccio imperdibile,

adeguati alla sezione dei conduttori derivati ed a quella dei conduttori di transito; ciò per cavi

con sezione unitaria fino a 6 mmq.; per cavi di sezione superiore si dovranno utilizzare morsettiere a mantello da fissare sul fondo delle scatole stesse;

- i coperchi dovranno essere fissati con viti in acciaio inox; quest'ultima caratteristica è

tassativa, qualsiasi siano le dimensioni delle scatole.

Per le scatole da incasso è fatto obbligo di utilizzare quelle in PVC autoestinguente con

coperchio a filo intonaco; in questi casi è consentito, per transiti di impianti o servizi a diversa

tensione, di utilizzare scatole predisposte per setti separatori da fissare a scatto sul fondo delle

scatole stesse.

Qualsiasi sia il tipo di scatola impiegata, incassata e/o in vista, sul retro del coperchio dovrà

essere apposta una legenda che permetta una immediata identificazione dei circuiti che vi si

attestano e/o transitano, utilizzando sigle e descrizioni

corrispondenti a quelle esistenti sui

cartellini indicatori dei circuiti ai quadri.

Non saranno in nessun caso consentite giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici realizzati

con nastrature, od altri sistemi che non siano quelli su descritti, ovvero giunzioni effettuate

all'esterno delle scatole.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 18 di 48

Le scatole da incasso o da parete dovranno essere del tipo idoneo a superare la prova del filo

ad incandescenza a 530^C o 650^C. se installate in luoghi ed ambienti particolari (classe 3).

4.02 TUBAZIONI PVC FLESSIBILI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente nelle percorrenze sottotraccia, impiegando materiali

muniti del contrassegno I.M.Q. che ne attesti la rispondenza alle rispettive Normative.

Nei percorsi in parete si potranno utilizzare tubazioni flessibili della serie leggera, mentre nei

percorsi a pavimento le tubazioni flessibili dovranno avere una resistenza allo schiacciamento

superiore a 750 N/dm.

Gli accessi delle tubazioni flessibili alle scatole dovrà avvenire tramite le prerotture esistenti

sulle fiancate delle medesime evitando per quanto possibile di intervenire sulle strutture delle

scatole stesse.

4.03 TUBAZIONI PVC RIGIDE

Dovranno essere utilizzate nelle percorrenze in vista in quei locali, in cui è ammesso detto tipo

di tubazione.

Dovranno essere munite del contrassegno IMQ che ne attesti la rispondenza alle rispettive

Normative ed assicurare un grado di protezione minimo IP40.

Dette tubazioni dovranno essere ancorate a parete e/o soffitto con sostegni in PVC fissati con

tassellature in PVC posti ad una distanza massima di 80 cm.

In quei locali, in cui è richiesto grado di protezione minimo IP44, le tubazioni in PVC dovranno

essere corredate di tutta una serie di accessori e/o di accorgimenti costruttivi (giunzioni

filettate) onde ottenere il grado di protezione richiesto.

Gli accessori delle tubazioni rigide alle scatole, e/o le derivazioni dei canali e dei quadri,

dovranno essere realizzati mediante la interposizione di appositi pressatubi; nei casi in cui è

richiesto un grado di protezione minimo IP40 i suddetti accessi possono realizzarsi anche senza

interposizione di pressatubi, purché il diametro delle tubazioni sia leggermente superiore a

quello dei fori di alloggiamento.

4.04 SISTEMA DI CANALIZZAZIONE IN MATERIALE PLASTICO

In alternativa alle tubazioni incassate verrà

utilizzato un sistema di canalizzazione in

materiale plastico appositamente studiato

per realizzare con la massima flessibilità e

nel rispetto delle vigenti norme CEI ogni

tipo di impianto elettrico a vista nel settore

civile e terziario.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 19 di 48

Tale sistema ha ottenuto il Marchio Italiano di Qualità (IMQ in quanto è rispondente alle vigenti

normative CEI in materia di canalizzazione in materiale plastico per installazione elettrica a

vista.

Tutti i componenti sono classificati, come previsto dalla norma stessa, con le seguenti

caratteristiche:

- grado di protezione: IP40;

- canale per posa a parete e a soffitto;

- coperchio ed accessori smontabili senza l'ausilio di un attrezzo ;

Mediante l’installazione di apposite scatole portapparecchi è possibile impiegare nella

canalizzazione tutti i moduli componibili della serie Living, Magic, Tekne, prese normalizzate

Telecom ed apparecchiature di tipo modulare installabili su guida Din.

Il sistema é composto da canali con dimensioni comprese da 21 x 10 mm a 75 x 20 mm e da

una vasta serie di accessori che consentono di realizzare qualsiasi installazione elettrica a

parete o a soffitto.

Disponibile nelle versioni da uno a quattro scomparti il canale consente di soddisfare le attuali

esigenze impiantistiche per quanto riguarda la integrazione degli impianti energia, telefono o

trasmissione dati nel settore civile e terziario.

Il sistema comprende, oltre alle

scatole portapparecchi universali

per tre moduli, pratiche scatole

portapparecchi dedicate alla serie

modulare

che

l'installazione

permettono

diretta

degli

apparecchi senza l'impiego dello

specifico supporto.

Per semplificare le operazioni di

installazione il canale è dotato di

fondo rigato per la posa con la

colla

e

di

un

particolare

separatore guidavite per la posa

del canale per mezzo di viti .

5.00 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE

5.01 CRITERI DI PROTEZIONE

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti

causate da sovraccarichi o da cortocircuiti.

La protezione contro i sovraccarichi sarà effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle

Norme CEI 64-8 cap. VI. In particolare i conduttori saranno scelti in modo che la loro portata

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 20 di 48

(Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in

funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori

automatici magnetotermici da installare a loro protezione avranno una corrente nominale (In)

compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una

corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti questi casi

saranno soddisfatte le seguenti relazioni:

Ib ≤ In ≤ Iz

If ≤ 1,45 Iz

La seconda disuguaglianza è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori

automatici conformi alle Norme CEI 23-2.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di cortocircuito che

possono verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel conduttore protetto non si

raggiungano temperature pericolose, secondo la relazione :

2

2

2

I t ≤ K S (Art. 6.3.02 Norme CEI 64-8).

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito

presunta nel punto di installazione.

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di

interruzione (art. 6.3.02 delle Norme CEI 64-8).

In questo caso le caratteristiche

dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che

2

l'energia passante I t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che

può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

5.02

PROTEZIONI CONTRO LE SOVRACORRENTI ED I SOVRACCARICHI

All'inizio di ogni impianto utilizzatore sarà installato un interruttore generale munito di adeguati

dispositivi di protezione contro le sovracorrenti.

Detti dispositivi saranno dimensionati secondo le disposizioni del paragrafo precedente e

devono essere in grado di interrompere la massima corrente di corto circuito che può

verificarsi nel punto in cui essi sono installati.

Saranno protette singolarmente le derivazioni all'esterno.

Saranno protette singolarmente le condutture che alimentano motori o apparecchi utilizzatori

che possono dar luogo a sovraccarichi.

5.03 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 21 di 48

5.03.1 PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE

Le parti attive saranno completamente ricoperte da un isolamento che ne impedisca il contatto

e possa essere rimosso solo mediante distruzione ed in grado di resistere agli sforzi meccanici,

termici ed elettrici cui può essere soggetto nell'esercizio.

Vernici, lacche, smalti e simili da soli non sono in genere considerati idonei.

5.03.2

PROTEZIONE TOTALE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE

Le parti attive saranno racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurino almeno il

grado di protezione IP2X o IP4X nel caso di superfici superiori di involucri o barriere orizzontali

se a portata di mano.

Quando sia necessario, per ragioni di esercizio, aprire gli involucri si deve eseguire una delle

seguenti disposizioni:

- uso di un attrezzo o di una chiave se in esemplare unico ed affidata a personale addestrato;

- sezionamento delle parti attive mediante apertura con interblocco;

- interposizione di barriere o schermi che garantiscono un grado di protezione IP2X.

5.03.3 PROTEZIONE PARZIALE MEDIANTE OSTACOLI

Gli ostacoli impediranno l'avvicinamento non intenzionale del corpo a parti attive ed il contatto

non intenzionale con parti attive sotto tensione.

5.04 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

Saranno protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto

elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento

dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione

(masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali alloggi

custodi e simili) dovrà essere collegato all’impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazione metalliche accessibili

destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonchè tutte le masse metalliche

accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

5.05 PROTEZIONE BIDIREZIONALE DI IMPIANTO CONTRO I RADIODISTURBI

Per evitare che attraverso la rete di alimentazione sorgenti di disturbo quali ad esempio motori

elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità, ecc., convoglino disturbi che

superano i limiti previsti dal Decreto Ministeriale 10/4/1984 in materia di prevenzione ed

eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico deve essere

disaccoppiato in modo bidirezionale per mezzo di opportuni filtri.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 22 di 48

Detti dispositivi devono essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base

17,5x45x53 mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.

Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB e 100 kHz e 60

dB a 30 MHz.

6.00 QUADRI DI COMANDO

6.01 NORME DI RIFERIMENTO

Il costruttore dovrà eseguire la costruzione del quadro seguendo tutte le indicazioni delle

principali norme CEI in vigore alla data di riferimento e precisamente:

Norma CEI 17-13

Norma CEI 17-43

LEGGI DI RIFERIMENTO

La costruzione e l’installazione del quadro dovrà rispondere alle seguenti leggi:

Legge 46/90 - DPR 6/12/91 - 447

Legge 791/77 - Direttiva Comunitaria 73/23 CEE

Decreto Ministeriale DM 23/7/79

Legge 186/68 - Direttiva Comunitaria 83/189 CEE

DPR 547 - 27/10/55

DIRETTIVE COMUNITARIE

Il quadro dovrà soddisfare le specifiche

tecniche delle direttive comunitarie per la

marcatura CE.

6.02

CARPENTERIA

La struttura dei quadri sarà realizzata con

montanti in profilato di acciaio e pannelli di

chiusura in lamiera ribordata di spessore non

inferiore a 10/10, per quadri di piccole

dimensioni o per montaggio da incasso .

I quadri saranno chiusi su ogni lato e, i

pannelli frontali saranno asportabili a mezzo

di viti.

Tutte le apparecchiature saranno facilmente

accessibili

dal

fronte

avvitati o incernierati.

mediante

pannelli

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 23 di 48

Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su apposite traverse di

sostegno.

Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli frontali.

Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne

indicheranno il servizio.

Ogni quadro, anche il più semplice, sarà corredato di apposita tasca porta-schermi dove

saranno contenuti in involucro i disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente

aggiornati.

6.03 VERNICIATURA

Per garantire una efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli saranno

accuratamente trattati e verniciati.

Il trattamento di fondo prevede il lavaggio, decapaggio, fosfatazione ed elettrozincatura delle

lamiere.

Le lamiere così trattate saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine

epossidiche mescolate con resine poliesteri colore a finire della gomma RAL liscio e semi lucido

spessore minino 70 micron.

6.04 SICUREZZE DI MANOVRA

Ogni sezione del quadro, sia verticale od

orizzontale, con alimentazione propria e

indipendente,

sarà

completamente

separata dalle altre mediante separatori

interni in lamiera e munita di portella e

pannello frontale di accesso; per impedire

che persone vengano accidentalmente in

contatto con parti in tensione saranno usati

apparecchi generali completi di dispositivo

di

blocco

meccanico

che

impedisce

l'apertura della portella con apparecchio in

posizione "chiuso" e calotte coprimorsetti

per i terminali in tensione.

Per armadi e cassette di piccole dimensioni potranno essere altresì impiegati interruttori con

bobine di sgancio azionate da microswitch sulle portelle.

Tutte le parti metalliche saranno collegate a terra; le portelle o pannelli asportabili, anche se

non montano componenti elettrici, saranno collegati a terra mediante corda di opportuna

sezione e dadi a gabbia autograffianti.

6.05 APPARECCHIATURE

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 24 di 48

Le caratteristiche fondamentali dei vari scomparti o cassette dovranno essere identiche.

Sarà

oggetto

di

preferenze

da

parte

del

committente,

comparti

che

incorporino

apparecchiature principali del medesimo costruttore.

Sarà garantita una facile

individuazione

delle

manovre da compiere, che

dovranno pertanto essere

concentrate sul fronte dello

scomparto. All'interno sarà

garantita

una

agevole

ispezionabilità ed una facile

manutenzione.

Le distanze tra le apparecchiature e le eventuali diaframmature metalliche saranno tali da

impedire che interruzioni di elevate correnti di corto circuito od avarie notevoli possano

interessare le apparecchiature montate in vani adiacenti.

Saranno in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti dal

costruttore delle apparecchiature principali.

Tutte le apparecchiature interne saranno contraddistinte con targhette di identificazione.

Sarà lasciato libero uno spazio pari al 20% dell'ingombro totale, in modo da consentire

eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza.

6.06 STRUMENTI

Avranno dimensioni 72x72 mm, saranno del tipo elettromagnetico per corrente alternata, a

magnete permanente e bobina mobile per corrente continua, ferrodinamici per i registratori e

ad induzione per i contatori.

Gli amperometri di lettura degli assorbimenti dei motori avranno il fondo scala ristretto, dove

sarà localizzata la corrente nominale del relativo T.A.

6.07 APPARECCHIATURE MODULARI

Le apparecchiature da installare nei quadri di comando e negli armadi saranno del tipo

modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato EN50022.

Gli interruttori automatici da 5 a 100A saranno modulari e componibili con dimensioni del

modulo base 17,5 mm.

- Tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad

es. trasformatori, suonerie, lampade di segnalazione, interruttori programmatori,

prese di corrente CEE ecc.) saranno modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli

interruttori automatici.

- Gli interruttori differenziali fino a 100A devono appartenere alla stessa serie degli

interruttori automatici.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 25 di 48

E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione

con dispositivo associato di almeno 4500A (quadri di piano) e 6000A ( quadro generale) . Al

fine di assicurare la continuità di esercizio nell'impianto anche in caso di dispersione superiore

a 0,03A è ammesso installare su circuiti monofasi interruttori differenziali con 2 soglie di

intervento, una ad alta sensibilità (0,03A) ed una a bassa sensibilità (0,3A).

Detta commutazione, a cura dell'utente, dovrà effettuata mediante la rottura di un sigillo e la

rotazione di 90 gradi del dispositivo di commutazione con l'uso di un attrezzo.

Il coordinamento con l'impianto di messa a terra deve essere effettuato prendendo come

riferimento la corrente differenziale più alta (0,3A).

Sugli interruttori, installati nell'uso ordinario, dovrà apparire chiaramente la posizione assunta

dal commutatore di sensibilità.

Nel caso di interruttori differenziali che alimentano prese a spina poste nella zona 3 di locali da

bagno è ammesso solo il tipo ad alta sensibilità.

Gli interruttori automatici magnetotermici fino a 60A saranno modulari e componibili con

dimensioni del modulo base 17,5x45x40 mm.

- Gli interruttori per impianti monofase devono avere un potere di interruzione di 4500A

in caso di installazione in sistemi TT.

- Gli interruttori per impianti trifasi devono avere un potere di interruzione di 6000A in

caso di installazione in sistemi TT o TN con corrente di corto-circuito fino a 4500A.

I morsetti devono poter serrare i conduttori e le barrette di rame o i capocorda a forcella.

- Gli interruttori differenziali fino a 100A saranno modulari e componibili con dimensioni

del modulo base 17,5x45x44 mm.

- Gli interruttori magnetotermici differenziali saranno componibili con gli interruttori

automatici .

Saranno interamente assemblati e tarati in fabbrica e la versione da 47A e da 60A non

dovranno occupare più di 8 moduli base.

Saranno dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e

permetta di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o da

quella differenziale.

- Gli interruttori tetrapolari saranno provvisti di morsetti per lo sgancio a distanza.

- La serie modulare alla quale appartengono gli interruttori magnetotermici e differenziali deve

comprendere una vasta gamma di apparecchi complementari come: trasformatori, limitatori di

sovratensione, filtri, antidisturbo, strumenti di misura, relè passo-passo, contatori, ecc.).

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con corrente nominale da 100A in su devono appartenere alla stessa serie.

6.08 INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 26 di 48

Gli interruttori automatici modulari saranno del tipo adatto per montaggio a scatto su profilato

tipo DIN 46.277/3 e dovranno soddisfare alle seguenti caratteristiche:

- dimensioni normalizzate (modulo = 17,5 mm.);

- curva d'intervento C (salvo diverse indicazioni rilevabili dalle Tav. di progetto);

- potere d'interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle protezioni e

comunque non inferiore a quanto indicato sulle Tavv. di progetto secondo le CEI 23-3 e CEE 19

II cd.;

- nel caso gli interruttori siano corredati di relè differenziali essi dovranno essere pure modulari

per montaggio su profilato DIN e solidali a corpo dell'interruttore, anche con eventuali

collegamenti esterni;

- accessoriabilità con tutti gli ausiliari richiesti dagli elaborati di progetto;

- cablaggio con corde dimensionate per la portata nominale dell'apparecchio.

6.09 SEZIONATORI MODULARI

I sezionatori modulari dovranno essere del tipo adatto per il montaggio a scatto su profilato

DIN 46.277/3 di dimensioni normalizzate con modulo DIN 17,5 mm.

Se utilizzati quali generali di quadri elettrici dovranno essere corredati di calotte e/o diaframma

isolante sul lato arrivo linee.

Cablaggio con corde dimensionate per la corrente nominale dell'apparecchio.

6.10 INTERRUTTORI SEZIONATORI SOTTOCARICO

Gli interruttori sezionatori sottocarico dovranno essere del tipo in scatola isolante con comando

simultaneo su tutti i poli per mezzo di manopola diretta e/o rinviata ad interruzione visualizzata, idonei anche per installazione orizzontale.

Se utilizzati quali generali di quadri elettrici dovranno essere corredati di calotte e/o diaframma

isolante sul lato arrivo linea ed essere dimensionati almeno per il doppio della corrente

presente nel punto d'installazione.

6.11 ACCESSORI DI CABLAGGIO

Costituiranno titolo di preferenza, accessori per l'alimentazione di apparecchiature modulati

previsti dal costruttore degli stessi.

6.12 COLLEGAMENTI DI POTENZA

Le sbarre e i conduttori di cablaggio saranno dimensionate per i valori della corrente nominale

e per i valori delle correnti di corto circuito richiesti.

Le sbarre dovranno essere completamente perforate e saranno fissate a mezzo supporti

isolanti a pettine, atti a sopportare gli sforzi elettrodinamici dovuti al corto circuito.

I supporti inoltre saranno adatti a ricevere fino a 4 sbarre per fase e dovranno essere fissati

alla struttura del quadro già predisposta anche nell'ipotesi di modifiche future.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 27 di 48

Le sbarre saranno in rame elettrolitico con punti di giunzione bullonati e predisposti contro

l'allentamento.

Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro e dovranno consentire ampliamenti su entrambi i lati.

Le derivazioni saranno realizzate in corda o bandelle inguainate di rame flessibile con isolamento non inferiore a 3KV.

I conduttori saranno dimensionati per la corrente nominale o massima del tipo di interruttore,

a prescindere dalla sua taratura, e alimenteranno singolarmente ogni interruttore a partire dal

sistema di sbarre sopra indicato od in caso di piccoli quadri, da un piccolo sistema di sbarre

prefabbricato ubicato a valle dell'interruttore generale.

Per correnti superiori a 160A tali collegamenti saranno in ogni caso realizzati con bandelle

inguainate.

Gli interruttori saranno normalmente alimentati dalla parte superiore, salvo diversa necessità,

preventivamente garantita dal costruttore.

Dovrà essere verificato altresì lo spazio, la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico

di tutti i cavi entranti od uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiere.

A tale riguardo di norma i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti dell'interruttore generale, provvisto di coprimorsetti, mentre non transiteranno in morsettiera i cavi

uscenti con sezione superiore a 50 mmq.

Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della

fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati.

Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza si attesteranno a delle morsettiere componibili su

guida, con diaframmi adatti, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a

6 mmq.

6.13 COLLEGAMENTI AUSILIARI

Saranno in conduttore flessibile con isolamento per 3KV con le seguenti sezioni minime:

.4

mmq per i T.A.

. 2,5 mmq per circuiti comandi

. 1,5 mmq per circuiti di segnalazione e T.V.

Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla

morsettiera e sullo schema funzionale.

Saranno identificati i conduttori per diversi servizi (ausiliari in alternata, corrente continua,

circuiti di allarme, circuiti di comando, circuiti di segnalazione, ecc.) impiegando conduttori con

guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati.

Saranno consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del

quadro. I morsetti dovranno essere del tipo cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite

una lamella e non direttamente dalla vite.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 28 di 48

I morsetti saranno in numero da garantire una scorta del 20% suddivisi per tipologia

impiegata.

I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.

Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di

quelli installati. Il sistema di fissaggio dovrà essere esclusivamente meccanico.

6.14 COLLEGAMENTI ALLE LINEE ESTERNE

Le linee di alimentazione si attesteranno alle morsettiere ordinatamente, con una buona scorta

dei conduttori.

Le morsettiere non dovranno sostenere il peso dei conduttori ma gli stessi devono essere

ancorati ove necessario a dei profilati di fissaggio.

6.15 PROVE E COLLAUDI

I quadri dovranno essere sottoposti alle prove di accettazione stabilite dalle norme CEI 17-13,

da effettuarsi presso l'officina a carico del fornitore.

Il fornitore inoltre dovrà, se richiesto, fornire i certificati relativi alle prove di tipo, previste dalle

norme CEI 17-13, effettuati dal costruttore sui prototipi del quadro.

Sono stati scelti apparecchi di protezione facendo riferimento alla produzione BTicino/ABB

con curva di intervento “ C “ ; gli stessi apparecchi potranno essere variati purché vengano

assicurate le protezioni ( contro sovraccarichi, correnti di corto circuito etc. ) richieste dalle

vigenti norme CEI 64-8, facendo riferimento alle caratteristiche delle utenze, alle

caratteristiche ed al dimensionamento dei cavi, riportati nell’elaborato .

7.00 PUNTI DI COMANDO E PRESE

7.01 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE

Per locali ad uso residenziale e similare si intendono ambienti nei quali gli impianti avranno uno

sviluppo prevalentemente sottotraccia e comunque rilevabile dalle Tavv. di progetto.

Le apparecchiature di comando da installare nei suddetti locali dovranno essere del tipo

componibile modulare assemblati su scatole portapparecchi in combinazione da 1 a 3 frutti,

montati su telai in PVC e protetti esternamente da placche in alluminio anodizzato.

Gli interruttori destinati alle accensioni dei punti luce rilevabili dalle Tavv. di progetto,

dovranno essere del tipo ad interruzione Unipolare 16A.

Le prese ubicate nelle aule dovranno essere del tipo modulare 10A, ad alveoli schermati.

Le apparecchiature dovranno essere munite del contrassegno I.M.Q. che ne attesti la

rispondenza alle vigenti Normative.

Relazione Tecnica Impianti Elettrici “Liceo Classico di Senise (PZ) “

Pagina 29 di 48

Le apparecchiature di comando devono essere installate a un'altezza massima di 1,10 m dal

pavimento .

Le apparecchiature di prelievo devono essere installate a un'altezza massima di 0,40 m dal

pavimento.

7.02 PRESE A SPINA

Le prese a spina devono essere installate in modo da rispettare le condizioni di impiego per le