Aesthetica Preprint

Supplementa

Esperienza estetica

A partire da John Dewey

a cura di Luigi Russo

Centro Internazionale Studi di Estetica

©

Aesthetica Preprint

Supplementa

è la collana editoriale pubblicata dal Centro Internazionale Studi di Estetica a integrazione del periodico Aesthetica Preprint©. Viene inviata agli studiosi im­pegnati nelle problematiche estetiche, ai repertori bibliografici, alle

maggiori biblioteche e istituzioni di cultura umanistica italiane e straniere.

Il Centro Internazionale Studi di Estetica

è un Istituto di Alta Cultura costituito nel novembre del 1980 da un gruppo

di studiosi di Estetica. Con d.p.r. del 7 gennaio 1990 è stato riconosciuto Ente

Morale. Attivo nei campi della ricerca scientifica e della promozione culturale,

organizza regolarmente Convegni, Seminari, Giornate di Studio, Incontri, Tavole

rotonde, Conferenze; cura la collana editoriale Aesthetica© e pubblica il periodico Aesthetica Preprint© con i suoi Supplementa. Ha sede presso l’Università

degli Studi di Palermo ed è presieduto fin dalla sua fondazione da Luigi Russo.

Aesthetica Preprint

Supplementa

21

Dicembre 2007

Centro Internazionale Studi di Estetica

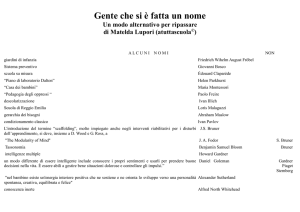

John Dewey, 1859-1952

Esperienza estetica

A partire da John Dewey

a cura di Luigi Russo

Il presente volume raccoglie gli interventi presentati nell’omonimo Seminario promosso

dal Centro Internazionale Studi di Estetica in collaborazione con l’Università degli Studi

di Palermo e la Società Italiana d’Estetica (Palermo, 23-24 novembre 2007), in occasione

della pubblicazione dell’edizione italiana di Arte come esperienza di John Dewey.

Il presente volume viene pubblicato col contributo del Miur (prin 2005, responsabile scientifico prof. Luigi Russo) – Università degli Studi di Paler­mo,

Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi (Fieri), Sezione di Estetica.

Indice

L’antropologia dell’esperienza estetica in Dewey

di Giovanni Matteucci

7

Emozioni e soggetti nell’espressione artistica: il contributo di Dewey

di Roberta Dreon

19

Estetiche empiristiche

di Simona Chiodo

35

Art as Experience e l’arte contemporanea

di Marco Senaldi

49

È ancora possibile un’esperienza estetica?

di Stefano Velotti

61

Il modello antropologico dell’esperienza estetica

fra Dewey, Gehlen, Plessner

di Salvatore Tedesco

71

Fenomenologia ed esperienza estetica

di Elio Franzini

85

L’estetica come filosofia dell’esperienza. Rileggendo Dewey con Garroni

di Leonardo Amoroso

99

La critica dell’esperienza estetica nella filosofia analitica angloamericana

di Paolo D’Angelo

111

Come leggere Art as experience

nel quadro dell’orizzonte estetico attuale?

di Mario Perniola

123

Esperienza estetica e interattività

di Roberto Diodato

137

Patologie dell’esperienza estetica contemporanea

di Fabrizio Desideri

151

Esperienza estetica e anestesie dell’esperienza

di Pietro Montani

163

Arte ed esperienza. Dopo Dewey

di Fulvio Carmagnola

175

Appendice

a cura di Alfonso Ottobre

191

L’esperienza estetica come fase primaria e come sviluppo artistico

di John Dewey

195

L’antropologia dell’esperienza estetica in Dewey

di Giovanni Matteucci

1. Come ogni opera filosofica di rilievo, Art as Experience 1 di

Dewey presenta una trama concettuale fitta e densa. In tutti i casi del

genere i concetti che vengono utilizzati non hanno la medesima funzione né il medesimo statuto. Vi sono concetti che definiscono alcuni

elementi chiaramente enucleati nel corso della trattazione, ossia i concetti tematici. Vi sono però anche concetti che esprimono dinamiche

pervasive essenziali che tuttavia non trovano uno specifico luogo di

elaborazione e di definizione. Questi sono i concetti operativi. Eugen

Fink, a cui si deve la classificazione, in un mirabile saggio sulla fenomenologia di Husserl ha mostrato come la concettualità del secondo

tipo costituisca il nutrimento genuino della concettualità del primo

tipo 2. Negli atti di determinazione e di definizione ci si serve di, ovvero si opera con, l’energia speculativa di ciò che accompagna come

un’ombra le tematizzazioni.

Come si diceva, quanto alla dialettica tra tematicità e operatività

Art as Experience non fa eccezione. I suoi concetti tematici principali

coincidono con ciò che indicano i termini che compaiono nei titoli

dei diversi capitoli. “Esperienza”, “espressione”, “forma”, “sostanza”,

“contenuto”, persino “arte”, sono lemmi in linea di massima ben modellati, e costituiscono in senso proprio gli elementi della riflessione

estetica deweyana. Nello svolgimento dell’opera, però, tali elementi

vengono precisati facendo ricorso ad alcune dinamiche che non conoscono una precisa determinazione. È tutt’altro che un difetto. In una

prospettiva come quella di Dewey, che ammonisce costantemente a

evitare forme indebite di ipostatizzazione, l’esistenza di tracce robuste

di una viva operatività concettuale depone a favore della coerenza tra

metodo e dottrina. Ma allora per valutare l’orizzonte complessivo nel

quale si inscrive l’estetica deweyana ci si deve impegnare a vagliare la

natura dei concetti operativi mediante i quali si disegnano gli aspetti

dottrinali resi evidenti dai concetti tematici.

La definizione dei contenuti su cui insiste Art as Experience rinvia a

concetti come “resistenza”, “tensione”, “energia”, “forza”, “equilibrio”,

“armonia”, “ordine”, “incorporazione”, “assimilazione”, “perfezionamento”, la cui peculiarità è di esorbitare dalla logica della contrapposizione tra soggetto e oggetto. Infatti, essi non designano né contenuti

7

psichici né porzioni di enti obiettivi. Le dinamiche a cui alludono sono

quelle dell’interazione tra organismo e ambiente che dà adito al «comportamento biologico dell’adattamento» 3. Descrivono cioè un confronto che si rivela produttivo quando l’organismo che subisce un’iniziale

sperequazione rispetto all’ambiente come inibizione all’affermazione

di sé, assimila l’ostacolo che l’ambiente oppone alla sua prassi vitale

facendone una sollecitazione immanente alla sua condotta. In particolare, mediante i concetti di “resistenza” ed “energia” viene messo a

fuoco ciò che Dewey chiama «il prodigio di ciò che è organico, vitale:

l’adattamento per espansione, anziché per contrazione e sistemazione

passiva» (AE, 41). Si può addirittura affermare che l’adattamento per

espansione costituisce la cornice e determina l’architettura del progetto

realizzato attraverso Art as Experience. Infatti esso viene considerato

da Dewey fenomeno tipicamente umano nel momento in cui comporta

la produzione di nuovi oggetti ove si addensano e si estrinsecano le

alterazioni dell’organismo e dell’ambiente grazie a cui si stabilisce un

pur momentaneo equilibrio – nel momento in cui, cioè, l’interazione

assume la medesima espressività che connota le opere d’arte 4.

La mia tesi è che i concetti operativi che caratterizzano essenzialmente la riflessione consegnata ad Art as Experience, rinviando a dinamiche relazionali di tal sorta, sono resi omogenei da una comune

natura antropologica. Se questo è vero, si dovrà parlare del programma

estetico di Dewey come di una vera e propria antropologia dell’esperienza estetica che si muove entro un territorio rispetto a cui i domini

ontologici del mondo interno e del mondo esterno appaiono incongruenti nella loro tendenza a risolvere la relazione in sostanza, la modalità in assolutezza e la qualità in quantità. Qui di seguito mi soffermerò

sommariamente su alcune implicazioni di questo programma.

2. Nel primo capoverso di Art as Experience Dewey afferma che

l’opera d’arte risiede, piuttosto che nell’ente obiettivo che si presenta alla fruizione, in ciò che l’ente prodotto dall’attività artistica «fa

della e nella esperienza» (AE, 31). Ciò che fa dell’esperienza, poiché

esso va colto come termine di una relazione; è un centro di resistenza

che trasforma il corso esperienziale vigente in quanto gli conferisce

una specifica intenzionalità, di modo che l’esperienza sia proprio di

quell’oggetto. Ciò che fa nell’esperienza, poiché è un vettore che interviene a qualificare l’evento; è un punto di energia efficace all’interno

dell’arco esperienziale vigente nella misura in cui l’esperienza assume

l’andamento che si addice proprio a quell’oggetto. Anche la definizione

dell’opera d’arte passa, dunque, attraverso un’elaborazione concettuale

che ha come fulcro i concetti operativi di resistenza, energia e forza

che ancorano l’analisi dell’esperienza estetica alla dimensione della relazione, della qualità e della modalità.

“Resistenza” ha un preciso connotato operativo-relazionale. A di8

stinguere il comportamento biologico umano da quello di altre creature viventi è la consapevolezza che può affiorare solo se si avverte una

resistenza (cfr. AE, 61). La produzione artistica rappresenta il culmine

di questo processo, tanto che per Dewey l’artista deve coltivare la

resistenza e acuirla al massimo grado. Egli deve cioè mettere a frutto

tutte le potenzialità che vi sono riposte per portare «a viva coscienza

un’esperienza che è unificata e totale» (AE, 41), rendendo l’evento in

atto una esperienza, ossia compagine articolata e compiuta il cui perimetro e il cui profilo combaciano con la forma assunta dall’espressione

artistica. D’altro canto, il connotato operativo-relazionale di “forza”

ed “energia” è altrettanto marcato. In quanto campo di forze, l’opera

d’arte consiste infatti delle interazioni che si avvertono al suo interno.

Ecco perché una delle rarissime definizioni esplicite dell’opera d’arte che offre Dewey si risolve nella descrizione di relazioni operative:

«quando la struttura dell’oggetto è tale da far sì che la sua forza interagisca felicemente (ma non con semplicità) con le energie che si

sprigionano dall’esperienza stessa; quando le loro reciproche affinità

e i muti antagonismi operano insieme per determinare una sostanza

che si sviluppa progressivamente e costantemente (ma non in maniera

troppo rigida) verso la soddisfazione di impulsi e tensioni, solo allora

c’è un’opera d’arte» (AE, 169).

Analoghe sono le premesse che motivano la posizione alternativa

che assume Dewey rispetto a prospettive estetiche e, più in generale,

teoretiche centrate sulla soggettività. Sulla scia della destituzione della

sostanzialità della coscienza elaborata da William James 5, egli attribuisce alla dimensione soggettiva un valore eminentemente funzionale.

Così la mente viene interpretata in accezione verbale. Essa coincide

con le attività mentali. Mind, scrive Dewey, «denota tutti i modi in

cui ci occupiamo consapevolmente ed esplicitamente delle situazioni

in cui ci troviamo», e solo a causa di «una maniera influente di pensare» ci si è abituati a trasformare «i modi di agire in una sostanza

soggiacente che compie le attività in questione». Quando si tratta «la

mente come un’entità indipendente la quale fa attenzione, si prefigge,

si prende cura, osserva e ricorda», si annulla la relazionalità operativa

dell’attività mentale, sciogliendola «dalla necessaria connessione con gli

oggetti e gli eventi, passati, presenti e futuri, dell’ambiente con cui sono

intrinsecamente collegate le attività di reazione» (AE, 258). Quindi,

come l’“oggetto” viene considerato per quel che attiene all’energia che

esercita sulla configurazione di un campo esperienziale 6, così nell’analisi deweyana il “soggetto” appare uno dei centri di forza interni all’arco

esperienziale. Soggetto e oggetto sono energie correlate, anzi diventano

termini tendenziali, fuochi, di una correlazione che non mette capo ad

alcuna sostanzialità. Se l’ente è l’orizzonte interno verso cui converge

e si distende un’esperienza quasi ne fosse l’ancoraggio intenzionale, la

mente è questo stesso distendersi che si attua nella concretezza dei gesti

9

e delle pratiche di manipolazione ed elaborazione dei contenuti oggettuali. La soggettualità si identifica con le maniere in cui ci si misura con

l’ambiente, in cui cioè si pone mente ad esso. Equivale a modalità e a

qualità della relazione che si istituisce tra uomo e mondo.

Di conseguenza, come un’ontologia dell’oggetto artistico si dimostra sviante poiché assolutizza le componenti oggettuali dell’esperienza trasfigurate in obiettività, così un’ontologia del soggetto artistico

– che, nell’elevare l’uomo a collettore di stati mentali, interpone uno

iato tra organismo e ambiente – emargina e depotenzia l’organo della

relazione tra uomo e mondo, ossia il corpo, nello stesso momento in

cui fa della mente una sostanza autonoma immateriale che conosce

solo un rapporto contingente con l’alterità radicale della realtà fisica.

Occorre ovviare a questi impoverimenti, che comprimono l’intreccio

pregnante di qualità oggettuali direttamente esperite nella controparte

virtuale delle impressioni sensoriali, e il crogiolo di attività mentali e

moti corporei nell’evanescente spiritualità di un’anima disincarnata. Ed

è tal fine che Dewey combatte ogni estetica che cerchi, per intonazione soggettivistica, di desumere gli elementi dell’esperienza estetica da

presunti contenuti mentali stabilmente definiti entro il solo perimetro

della psiche individuale (cfr. AE, 258-59).

3. Posta la premessa della corrispondenza indistricabile tra attività

e passività rivelata dalla relazione tra uomo e mondo, la riflessione è

tenuta a riconsiderare l’integralità antropologica precedente alla dicotomia tra mente e corpo. Sul piano gnoseologico, ciò spinge Dewey a

condurre una strenua battaglia contro l’intellettualismo. In sede estetica, ciò indirizza invece la sua attenzione alla funzione mediatrice

dell’organismo vivente. Perciò il tragitto descritto da Art as Experience

è costellato dai risultati di un’insistita analisi della sensibilità. La teoria

della percezione sottesa al volume diventa addirittura banco di prova

decisivo per specificare la natura antropologica del programma teoretico perseguito da Dewey. È infatti nel percepire che prende dapprima

rilievo come l’interazione con l’ambiente si esplichi attraverso dinamiche che investono l’essere umano nella sua interezza, a conferma di

quanto sia assurda la partizione rigida tra diverse facoltà e sterile la

subordinazione della percezione alla conoscenza intellettuale.

L’aisthesis è di per sé evenienza pregnante di senso, una volta che si

veda in essa qualcosa di più di una serie di atti istantanei di riconoscimento di oggetti ovvero di fenomeni isolati di ricezione passiva. Anche

il percepire è invece insieme un fare e un subire. Articola in maniera

complessa un progetto d’ordine dettato dal modo e dalla qualità della

relazione che si istituisce mentre l’esperienza procede, e che coinvolge

sinesteticamente l’unità della persona nella sua continuità temporale

concreta e vissuta 7. Oltre che prima della forzosa dicotomia tra mente

e corpo, ciò avviene anche prima della differenziazione analitica de10

gli organi sensoriali e motori, e prima della contrapposizione astratta

tra gli orizzonti temporali. È impossibile percepire qualcosa, osserva

Dewey, «se non quando sensi diversi lavorano in relazione reciproca, se

non quando l’energia di un “centro” si comunica agli altri, stimolando

così nuove modalità di risposte motorie che a loro volta suscitano

nuove attività sensoriali». Questa unità sinestetica e cinestetica è anche,

però, continuità temporale, poiché ogni qualità sensoriale ricapitola un

passato essendo «condizionata da una storia» e allude al futuro poiché

«l’impulso degli elementi motori che sono coinvolti genera un’estensione nel futuro, predisponendosi a ciò che deve venire e in un certo

senso preannunciando ciò che deve accadere» (AE, 180).

La matrice antropologica della teoria della percezione sottesa ad

Art as Experience fa sì che Dewey attribuisca al percepire la funzione

primaria di cogliere direttamente nella tessitura qualitativa il senso

della realtà concreta, non concettualmente idealizzata. Questo possibile

accesso diretto allo strato qualitativo che dà consistenza alla realtà si

riflette sul piano della produzione dell’arte in una ricerca naturalistica

che costituisce il denominatore comune di tutte le opere pienamente

riuscite. “Naturalismo”, per Dewey, designa perciò ogni indagine artistica condotta sulla pienezza del reale che emerge nella prassi percettiva. Non indica l’ideologica proposizione dell’ideale artistico posto nella

natura naturata, bensì la volontà di manifestare la relazione antropologica presa in tutta se stessa. Anziché in quanto esito dell’intento di

restituire una scena con fedeltà rigidamente mimetica, l’opera d’arte

risulta naturalistica nella misura in cui si sforza di presentare un’interazione nella sua ricca dotazione di qualità. Il naturalismo diventa allora

«necessità di tutta la grande arte»; significa «che tutto quello che si

può esprimere è un qualche aspetto della relazione tra l’uomo e il suo

ambiente, e che questo contenuto raggiunge la sua più perfetta unione

con una forma quando ci si vincola e ci si affida completamente ai

ritmi di base che caratterizzano la loro interazione» (AE, 159-60).

Alla tendenza al naturalismo corrisponde senza contraddizione la

tendenza all’astrazione, egualmente condivisa dalle opere d’arte ben

riuscite. Ogni volta che la creazione artistica si prefigge di esprimere la

concreta realtà relazionale, essa compie una riduzione della congerie di

contenuti attuali. Il senso di tale operazione non va comunque equivocato. La creazione artistica prescinde dal dettaglio, fino all’estremo di

raffigurare la modalità azzerando elementi obiettivamente identificabili,

come spesso accade nelle ricerche artistiche del Novecento. Non lo fa,

però, attraverso un’astrazione intellettualistica che miri a presunti scheletri essenziali e formalisticamente determinati. Nell’astrazione artistica

a cadere è quanto si è soliti ipostatizzare assecondando l’abitudine a

servirsi di costrutti già confezionati che mistificano la qualità nella

quantità. Questa ineludibile astrazione è pienamente compatibile con

l’espressività naturale delle opere d’arte 8.

11

In questo quadro, la funzione dell’arte risiede nel potenziamento

qualitativo della percezione che condensa e intensifica la naturalità.

Ciò che esibisce la forma prodotta è al più un nuovo modo di vedere le stesse cose che si incontrano nell’esperienza quotidiana. Affiora

di conseguenza un duplice vincolo estetico. L’opera d’arte nasce nel

dominio percettivo, poiché è dagli ordini immanenti delle qualità sensoriali che essa trae le dinamiche che la innervano. Inoltre è protesa

verso il dominio percettivo, poiché anzitutto contribuisce a plasmare

e consolidare modi di accedere al mondo talvolta inconsueti. In tal

senso, si potrebbe dire che il suo compito è di rendere evidenti leggi

estetiche che governano complessivamente il percepire anziché particolari contenuti sentiti o pensati. L’arte rivela i principi in base ai quali

qualcosa diviene percepibile prima che percepito o concepito, ossia i

principi della percettualizzazione 9.

4. Così incardinata su una teoria dell’aisthesis e della naturalità

percepibile, quella di Dewey si profila come un’estetica in senso originario che ha per argomento la soglia relazionale tra organismo umano

e ambiente. Quest’ultimo è al tempo stesso fisico e sociale. Anzi, la

disomogeneità di un ambiente fortemente antropizzato, di una natura

più che fisica, spinge al centro di Art as Experience il problema della

ricostituzione dell’unità dell’uomo, ossia di come pervenire a equilibrio, armonia, ordine in situazioni che tendono in misura crescente alla

disgregazione 10. È un programma che richiede di evadere dagli schemi

dominanti del pensiero moderno e che anzi ambisce a rispondere allo

svuotamento antropologico che quegli schemi hanno determinato sulla

scorta di una fraintesa semplificazione della natura umana.

La peculiarità risiede nel fatto che Dewey parte dallo stesso principio

di tale svuotamento anziché volgergli sterilmente le spalle. La drastica

diminuzione di senso dell’uomo è dovuta non da ultimo alla pretesa di

giungere alla sua totale e obiettivistica naturalizzazione. La risposta che

suggerisce Dewey è opposta alla ricerca di compensazioni da ottenere

rievocando nostalgicamente la metafisica di un soggetto spiritualizzato.

La naturalizzazione ha i suoi buoni diritti, dà ottimi risultati sul piano

scientifico e addirittura, osserva Dewey, produce «un effetto favorevole,

non sfavorevole, per l’arte nel momento in cui se ne coglie il senso

intrinseco e non se ne interpreta più il significato in base al contrasto

con le credenze che ci derivano dal passato» (AE, 321).

Nel confrontarsi con questa realtà epistemica la filosofia deve semmai farsi carico di mostrare come la natura dell’uomo ecceda l’obiettività della sua fisiologia perché fa qualcosa in, con e di essa. Per saperne qualcosa si possono solamente analizzare le forme della condotta

umana 11. L’organismo antropologico si innesta nella natura vivente

con una capacità che, essendo pragmaticamente e operativamente

produttiva, è anomala rispetto a ogni meccanismo deterministico. È

12

il decentramento interno alla natura (di cui ci appropriamo in parte

quando la rendiamo “nostra”) che crea quegli scarti vissuti dall’uomo

come dinamiche di sensatezza. Occorre allora radicalizzare lo studio

della natura umana per enuclearne le dinamiche senza ipostatizzarle,

magari perché si parte da un netto concetto di uomo o perché si attribuisce indebitamente valore esplicativo a strutture concettuali che

invece ne possiedono solo uno descrittivo così da incorrere in perniciose fallacie metodologiche 12. Ecco perché la relazione e la funzione

dell’uomo come creatura vivente anomala, poietica, trovano espressione

nell’analisi dell’esperienza estetica sotto forma di una concettualità che

si sottrae alla tematizzazione. Il risultato è un’antropologia che ha la

propria forza nella mancanza di una definizione preventiva della natura

umana.

La realizzazione di questo progetto esige il difficoltoso studio di

forze che risultano tanto più efficaci quanto più permangono sullo

sfondo. Per affrontare questo compito, in Art as Experience Dewey

effettua ripetuti rilievi sull’emozione, intesa come lo scenario qualitativo sul quale si stagliano i vettori soggettuali e i vettori oggettuali che

si intersecano nell’esperienza estetica 13. Anzitutto l’emozione viene

sottratta al dominio della soggettività. Per Dewey essa non va confusa

con uno stato mentale che insorgerebbe in aggiunta a, o in occasione

di, un contenuto sensoriale dato. L’emozione è, invece, l’intonazione

che pervade e permea sia i cosiddetti stati mentali che i cosiddetti

elementi obiettivi che agiscono in un arco esperienziale. Le attività

mentali e i punti di resistenza, ossia tutti gli aspetti passibili al limite

di naturalizzazione, fanno la loro comparsa in un campo di per sé

refrattario alla quantificazione, e anzi connotato solo qualitativamente.

È la modalità della relazione che si avverte come emozione, di cui ci

si accorge per come agisce dando configurazione alla circostanza, ossia conferendo alla circostanza potenzialità espressiva e prospettiva di

senso. Per questo motivo l’emozione mai va disgiunta dalla concretezza

materiale dell’evento in corso di svolgimento a cui afferisce 14. Diventa

privo di senso parlare di emozioni come se si trattasse di entità recluse

nel perimetro dello psichismo. In termini fenomenologici, ogni emozione possiede una particolare intenzionalità poiché costituisce il modo

in cui l’attività mentale, e in generale la condotta dell’organismo, si

distende verso l’orizzonte attuale del mondo. Grazie alla sua pervasività, l’emozione colora la stessa attività mentale senza tuttavia ridursi

a un distinto contenuto psichico, a un definito stato mentale. Sottratta a ogni obiettivazione e a ogni soggettivizzazione, l’emozione viene

avvertita solo come forza. Essa rivela così di possedere uno statuto

qualitativo (qualifica l’esperienza), relazionale (sussiste esclusivamente

nell’interazione tra organismo e ambiente) e modale (è l’indice che

esprime la maniera in cui l’esperienza si compagina e si articola) 15.

In tal senso essa impregna anche gli strumenti espressivi che vengono

13

prescelti per dare una forma all’esperienza dotata di validità extraindividuale (cfr. AE, 67).

Se si dicesse semplicemente che lo strato qualitativo che innerva un

arco esperienziale è sfondo, si rischierebbe di darne un’immagine di

assoluta vaghezza e indeterminatezza. Essendo operativa, l’emozione è

invece informata da grammatiche potenziali. È, cioè, uno sfondo selettivo e filtrante che tende al perfezionamento nella scansione, quando

assume quella ritmicità che rende l’espressione capace di restituire, in

forma condensata, la misura e il passo dell’ambiente circostante. Più

corretto sarà dire allora che nell’emozione si rispecchia la struttura

della percepibilità e della percettualizzazione, ovvero l’inobiettivabile

compagine olistica che, come campo di forze, governa l’aggregazione e l’ordinamento del pattern percettivo, da cui si sviluppano anche

eventuali costruzioni concettuali 16. L’enucleazione di contenuti chiari e

distinti si ottiene con un esercizio analitico che diminuirebbe in senso

e incisività qualora dovesse recidere le proprie radici che si inoltrano

nello sfondo da cui trae alimento. Come ogni forma è il profilo che

assume un gioco fluido di forze che intramano una scena percettiva

(cfr. AE, 147), così ogni elaborazione intellettuale – a prescindere da

che sia finalizzata alla produzione artistica o alla conoscenza scientifica

– non fa che restituire di scorcio l’intonazione qualitativa, la tonalità,

che tinge i vettori di campo sospinti di volta in volta in primo piano,

e che «non solo viene per prima, ma persiste quale substrato dopo che

sono emerse distinzioni; esse infatti emergono come sue distinzioni»

(AE, 195).

5. Il riferimento alla tonalità non è rapsodico. Si deve prima di

tutto al luogo schilleriano menzionato da Dewey nella pagina appena

citata, che verte sulla Stimmung quale origine e condizione di possibilità di un’idea poetica 17. Ha però anche una giustificazione di ordine teoretico. Il registro metaforico che evoca svela che la dimensione

uditivo-sonora occupa una posizione di tutto rispetto nell’indagine

deweyana. Infatti, più che attraverso ogni altro senso, l’efficacia di

forze che insistono prevalentemente sulla soglia di relazione tra organismo e ambiente costituita dal corpo si avverte attraverso l’orecchio. A

differenza dell’occhio, l’orecchio è incompatibile con l’inclinazione all’ipostatizzazione. Per almeno tre motivi. L’orecchio non prescinde dal

contesto, non isola profili di enti determinati, non sopporta l’ipotesi di

soggettività disincarnate (cfr. AE, 233). La sua radicale contestualità è

testimoniata dal fatto che l’ascolto avviene sempre in rapporto a uno

scenario estetico (presente al limite come silenzio). Inoltre, l’ascolto

è radicalmente anti-obiettivista poiché è l’accorgersi di cambiamenti

come tali, ossia è proteso a fuochi oggettuali presenti nel campo uditivo solo come nuclei d’energia in interazione tra loro e con l’organismo.

Infine, il fatto che i suoni equivalgano alla presenza di corpi sonori, e

14

non siano assimilabili a rappresentazioni mentali, smarca l’ascolto dal

rischio di ipostatizzazioni soggettivistiche.

È nell’ordine uditivo che ci si confronta in grado estremo con l’integrità antropologica. Il suono proveniente dall’esterno è al tempo stesso riverbero interno di un’eccitazione fisica dell’organismo. In questa

struttura triadica primitiva (fonte – organismo – riverbero) il segmento

cruciale è il corpo. Con e in esso la fonte si tramuta in riverbero. In

quanto ambito d’azione, confine e concerto di fare e subire, il corpo

si mantiene all’interno di una dimensione funzionale che vieta di metter capo a entità sostanziali 18. Avendo esclusivamente il carattere del

mutamento, il fenomeno uditivo è intimamente congenere allo sfondo qualitativo-emotivo a cui vuole accedere l’antropologia deweyana.

Di conseguenza, almeno dal punto di vista antropologico la musica

diventa l’arte per eccellenza. Essa gestisce un mezzo espressivo che

ha presa diretta sulle modalità d’andamento del sistema di energie

efficaci nell’interazione esperienziale. Il tessuto musicale, infatti, non

rappresenta ma incarna l’emozione – anzi, in gran parte si “limita”

a ciò, sfruttando il fatto che «i suoni hanno la forza dell’espressione

emotiva diretta», dal momento che «un suono è di per sé, nella sua

stessa qualità, minaccioso, lamentoso, rasserenante, deprimente, feroce,

tenero, soporifero» (AE, 235).

In breve, nella dimensione uditivo-sonora la soglia relazionale, qualitativa e modale diviene come tale esperienza, con il suo carico di minaccia e promessa che assegna prospettiva futura al presente, e dunque imprime il sigillo antropologico del possibile sul comportamento biologico

attuale: «il suono è ciò che comunica quanto incombe, quanto sta per

accadere, poiché è un’indicazione di quel che è probabile che accada.

Rispetto alla visione è molto più carico del senso delle conseguenze;

attorno a ciò che incombe vi è sempre un’aura di indeterminatezza e

incertezza – tutte condizioni favorevoli a un’intensa eccitazione emotiva» (AE, 235).

6. Lo scandaglio obliquo delle dinamiche di sfondo effettuato da

Art as Experience sfocia in elementi ben definiti. A connettere i due

livelli, quello operativo e quello tematico, è un importante insieme di

ibridi che esprimono la scansione mediante la quale le dinamiche danno luogo ad elementi. Tali concetti non sono propriamente tematici,

nel senso che esprimono gli elementi solo in rapporto alle dinamiche

che li informano. Nemmeno sono propriamente operativi, poiché esprimono le dinamiche, a loro volta, solo in rapporto agli elementi che

vi danno corpo. Così, anche se non definiti in maniera diretta, sono

concetti che vengono esplicitati, svolti, nel corso della trattazione e che

percorrono trasversalmente vari capitoli di Art as Experience. Concetti

di tal genere sono “significato”, “medium” e “ritmo”.

La funzione contemporaneamente semi-operativa e semi-tematica di

15

alcuni di questi concetti può essere illustrata mettendo a fuoco il modo

in cui l’emozione (che in sé assorbe le dinamiche operative variamente

alluse) prende profilo in una forma espressiva (che è un concetto tematico). Ciò capita, scrive Dewey, solo quando un’emozione «trae forma

dai materiali afferrati e raccolti», poiché «un’emozione assume forma

e viene spinta in avanti quando la si sfrutta indirettamente nel cercare

materiale e nel dargli ordine, non quando la si consuma direttamente» (AE, 91). I concetti che mediano l’operatività dell’emozione nella

tematicità della forma espressiva sono, in particolare, due. Da un lato

quello di medium, che appunto designa il materiale in cui si realizza la

forma, in cui si incarna l’espressione. Dall’altro, quello di significato,

che indica la vettorialità impressa su contenuti, all’apparenza scalari,

per effetto della “spinta in avanti” assorbita nell’emozione. La sinergia

di medium e significato traduce un’emozione in costrutti che possiedono un rapporto più che strumentale con i mezzi di cui si servono per

apparire, e che nella loro presenza tendono a un prima e a un dopo e

pertanto, oltre a essere, significano19. Quando si concretizzano ricerca

del materiale appropriato e conferimento di un ordine, la dinamica

emotiva si pone in un rapporto produttivo con gli elementi fattuali

dell’espressione, e gli elementi espressivi che appaiono in primo piano

si pongono in un rapporto pregnante con la dinamica di sfondo.

Si dovrà quindi parlare di tre ordini di concettualità, il cui intreccio

viene illustrato dallo stesso Dewey quando tenta di dare una definizione

tematica dell’espressione sulla base del doppio cambiamento generato

da medium e significato: «cose nell’ambiente che altrimenti sarebbero solo alvei scorrevoli ovvero ciechi ostacoli diventano mezzi, media.

Al tempo stesso cose trattenute dall’esperienza passata che sarebbero avvizzite per la routine o divenute inerti per mancanza di utilizzo,

diventano coefficienti in nuove avventure e indossano la veste di un

nuovo significato. Qui ci sono tutti gli elementi necessari per definire

un’espressione» (AE, 83). L’espressione vive dell’interazione circolare

tra mezzi e fini, e incorpora il proprio significato in quanto incarna la

materialità vissuta degli ordini temporali. L’esperienza diviene allora un

accadimento per l’uomo. In tal senso, la pratica che perfeziona questa

funzione risulta essere l’arte come esperienza, e l’indagine volta a sondarla coincide con un’antropologia dell’esperienza estetica.

1

J. Dewey, Arte come esperienza, ed. a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo

2007 (da cui si cita d’ora in poi con la sigla AE).

2 E. Fink, Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie, “Zeitschrift für philosophische Forschung”, 1957, pp. 321-337.

3 J. Dewey, The Development of American Pragmatism, ora in Id., The Later Works,

vol. 2: 1925-1927, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988, p. 17.

4 «Dalla prima manifestazione nel bambino dell’impulso a disegnare fino alle crea-

16

zioni di un Rembrandt, il sé si crea creando oggetti, fatto che richiede l’adattamento

attivo a materiali esterni, compresa una modificazione del sé al fine di utilizzare, e

pertanto superare, necessità esterne assimilandole in una visione ed espressione individuale» (AE, 273).

5 In particolare, cfr. W. James, Esiste la “coscienza”?, in Id., Saggi sull’empirismo

radicale, a cura di N. Dazzi, Laterza, Bari 1971.

6 Se ne veda il corrispettivo gnoseologico in J. Dewey, Logica, teoria dell’indagine,

a cura di A. Visalberghi, Einaudi, Torino 19652, p. 112.

7 Come Dewey scrive in Esperienza e natura (cfr. ed. it. a cura di P. Bairati, Mursia,

Milano (1973) 1990, p. 142), «percepire significa riconoscere possibilità finora non realizzate; significa porre in relazione il presente con delle conseguenze, con eventi finali

e risolutivi, e perciò comportarsi in riferimento alle connessioni degli eventi». Implica

dunque una “protensione” pragmatica dell’organismo, come viene spiegato in polemica

con Bergson in Perception and Organic Action (ora in J. Dewey, The Middle Works, vol.

7: Essays on Philosophy and Psychology, 1912-1914, Southern Illinois University Press,

Carbondale 1979, pp. 1-30).

8 Cfr. AE, 111. – Una significativa conferma della combinazione tra naturalismo e

astrazione Dewey la ricava esaminando le riflessioni di Wordsworth su alcune sue prove

giovanili, in cui si avvertirebbe già la ricerca di un naturalismo autentico in quanto

sarebbero comunque evitate forme di obiettivismo dogmatico (cfr. AE, 161-162).

9 Cfr. J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 280; e AE, 95. – Su queste basi appare

possibile il confronto con l’antropologia dell’esperienza estetica delineata da Ernst Cassirer, incentrata appunto sul concetto di percettualizzazione (cfr. soprattutto E. Cassirer,

Saggio sull’uomo, trad. it. di C. D’Altavilla, Armando, Roma 1968, p. 263; al riguardo mi

permetto di rinviare a G. Matteucci, Ipotesi di una estetica della “forma formans”, introd.

a E. Cassirer, Tre studi sulla “forma formans”, Clueb, Bologna 2004, pp. 18-23).

10 Si veda la cornice di critica della società che apre e chiude Art as Experience (AE,

31-38 e 323-30). Questo intento educativo dell’estetica di Dewey viene esplicitato anche

nella chiusura di un saggio sull’Affective Thought pubblicato nel 1926 sulla rivista della

Barnes Foundation: «i dipinti, quando sono estratti dalla loro nicchia specializzata, sono

la base di un’esperienza educativa, che si contrappone alle tendenze disgregatrici delle

specializzazioni inviolabili, delle divisioni a compartimenti e delle rigide separazioni che

confondono e vanificano a tal punto la nostra vita presente» (J. Dewey, Educazione e

arte, a cura di L. Bellatalla, la Nuova Italia, Firenze 1977, p. 37-38).

11 “Condotta” è appunto per Dewey «un’interazione fra gli elementi della natura

umana e l’ambiente naturale e sociale» (J. Dewey, Natura e condotta dell’uomo, a cura

di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1958, p. 16).

12 Esemplare al riguardo la critica della nozione di “istinto” in Natura e condotta

dell’uomo, cit., pp. 141-42 (passo ripreso e giudicato positivamente, non a caso, anche

da Cassirer nel Saggio sull’uomo, cit., pp. 142-43).

13 Radicalizzando le medesime premesse anti-sostanzialiste, nella Logic del 1939

Dewey preferirà evitare di parlare, oltre che di sentimento e sensazione, anche di emozione, a cui sostituirà di fatto la locuzione «situazione qualitativa totale» senza tuttavia

mutare la struttura della sua analisi (cfr. J. Dewey, Logica, cit., p. 113).

14 Cfr. anche J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 279.

15 Sulla originarietà relazionale delle situazioni qualitative cfr. anche J. Dewey, Qualitative Thought, ora in Id., The Later Works, vol. 5: 1929-1930, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988, soprattutto pp. 244-249. Ma cfr. anche Logica, cit., pp.

112-16. – Su questi argomenti si è soffermata di recente Roberta Dreon ricostruendo con

chiarezza la nozione deweyana di esperienza, senza però rilevare l’operatività antropologica che caratterizza la posizione di Dewey, e dunque ammorbidendo il suo contrasto

rispetto ad approcci ermeneutici e fenomenologico-linguistici, da Heidegger a MerleauPonty (cfr. R. Dreon, Il sentire e la parola, Mimesis, Milano 2007, pp. 55-73).

16 Si legge nel saggio del 1930 Qualitative Thought (cit., p. 259), in riferimento al

riconoscimento di identità formali: «la sola maniera in cui forma o pattern possono

17

operare come collegamento immediato è sfruttando il modo di una qualità direttamente

esperita, qualcosa di presente e prioritario e indipendente rispetto a ogni analisi riflessiva, qualcosa che ha la stessa natura che controlla la costruzione artistica».

17

Il medesimo passo è citato e commentato, in maniera assai affine a quella di

Dewey, da Wilhelm Dilthey (cfr. Estetica e poetica, nuova ediz. ampliata, a cura di G.

Matteucci, Angeli, Milano 2005, pp. 163-64), proprio per sottolineare la funzione di

sfondo tonale che compete all’emozione.

18 «I suoni vengono dall’esterno del corpo, ma il suono stesso è vicino, intimo; è

un’eccitazione dell’organismo; sentiamo lo scontro delle vibrazioni attraverso tutto il

nostro corpo. Il suono sollecita direttamente un mutamento immediato perché dà conto

di un mutamento» (AE, 234).

19 Sul piano linguistico la vettorialità semantica viene camuffata dall’uso copulativo del verbo essere. Da qui una serie di equivoci che si ingenerano in particolare in

riferimento alla “predicazione” di attributi qualitativi secondari e terziari. Al riguardo

Dewey osserva: «è soltanto una peculiarità linguistica, non un fatto logico, che si dica

“questo è rosso” anziché “questo arrossisce”, sia nel senso di farsi, di diventare, rosso,

sia nel senso di rendere qualcos’altro rosso. Anche linguisticamente il nostro “è” è una

forma indebolita di un verbo attivo che significa “sta” o “si presenta”. Ma la natura

di qualsiasi atto (designato dalla forma verbale precisa) è colta meglio nel suo effetto

e nel suo esito; diciamo “è dolce” piuttosto che “addolcisce”, “è rosso” piuttosto che

“arrossisce”, perché definiamo il cambiamento attivo per il tramite del suo risultato

anticipato o conseguito» (J. Dewey, Qualitative Thought, cit., p. 252).

18

Emozioni e soggetti nell’espressione artistica:

il contributo di Dewey

di Roberta Dreon

L’idea che le arti siano espressive e che, anzi, la loro espressività

sia proprio tra le caratteristiche che le rendono più interessanti è forse una delle ovvietà più trasversali, comune alle concezioni estetiche

più raffinate come alle opinioni più ordinarie dell’uomo della strada.

La questione si fa tuttavia estremamente intricata quando si cerca di

comprendere che cosa il termine “espressione” significhi di volta in

volta e, ancor più, allorché si tenta di chiarire quale ruolo vi assumano

le emozioni individuali, la sensibilità o l’apporto dei singoli. Eppure

nel corso del Novecento fino agli anni più recenti una serie di critiche provenienti da vari fronti sembra avere mostrato l’inopportunità

di questo tipo di categorie per comprendere e articolare i fenomeni

artistici, ovvero la loro ascendenza dogmatica e dualistica.

Se l’ermeneutica ha dato un contributo decisivo contro le concezioni soggettivistiche dell’esperienza dell’arte, in particolare con la critica

delle nozioni di Erlebnis, di differenziazione e di coscienza estetica, sul

versante fenomenologico Merleau-Ponty ha proposto una interpretazione delle espressioni artistica e linguistica radicalmente innovatrici

anche rispetto alla sua stessa provenienza culturale. Se Goodman ha

operato un decisivo trasferimento del concetto di espressione sul piano delle relazioni di riferimento, gli argomenti di Wittgenstein contro il mito del linguaggio privato, contro le concezioni reificanti dei

significati e quelle pittografiche del linguaggio, nonché nei confronti

dell’opposizione tra interno ed esterno, sono stati variamente ripresi

per evidenziare i limiti delle interpretazioni delle arti come espressioni

soggettive.

Con questo tipo di strumenti concettuali e di argomenti filosofici è

stata così rilevata la debolezza di concezioni dell’arte quale linguaggio

delle emozioni indicibili di Susanne Langer, delle tesi di Collingwood

e di Croce sull’intuizione estetica come espressione di emozioni, della

assunzione di Santayana della qualità estetica quale oggettivazione o

proiezione di uno stato soggettivo… Tra gli studi critici più recenti in

questa direzione si possono ricordare quelli di Nigel Warburton, di

Garry Hagberg, e più indietro nel tempo quello di Bouwsma, significativamente intitolato The Expression Theory of Art 1.

Ci troviamo allora costretti ad abbandonare questo genere di cate19

gorie filosofiche per parlare di arte e a epurarne il lessico, in un modo

o nell’altro metafisicamente pregiudicato?

Come è stato notato, l’approccio di Dewey al linguaggio della tradizione filosofica è sempre stato caratterizzato nel senso opposto, con

tentativi costanti di reinterpretazione dei termini della tradizione, spesso attraverso il ricorso agli usi del linguaggio ordinario, e sempre senza

ignorare che anche le sue scelte lessicali non erano certo innocenti 2.

In particolare sul tema affrontato in questa sede, si è riconosciuto che

Dewey è riuscito ad articolare una concezione dell’espressione artistica

e dell’oggetto espressivo capace di prendere radicalmente le distanze

dal «principio dell’espressione come estrinsecazione di sentimenti» 3,

di evitare la caduta nel dualismo della rappresentazione all’esterno di

un contenuto a essa estrinseco e antecedente, non rinunciando tuttavia

ad articolare la centralità della componente emotiva e del contributo

individuale nei fenomeni espressivi. Questo è accaduto non solo attraverso una profonda rielaborazione della nozione di espressione, ma

anche per il tramite di una concezione dell’emozione, o meglio della

qualità emotiva dell’esperienza, maturata in una direzione che tende

nettamente a evitarne l’ipostatizzazione e l’attribuzione a un ambito

psichico contrapposto alla dimensione fisica, ma anche una caratterizzazione in termini privatistici e al limite estranei alla razionalità e al

linguaggio. La terza componente di questo ripensamento complessivo

riguarda la reinterpretazione del soggetto, della mente e del sé individuale nel corso esperienziale, in una concezione capace di sottrarsi

alla contrapposizione tra dualismi e riduzionismi, nell’alveo di quel

“naturalismo culturale” professato e praticato dal filosofo americano.

1. Emozioni e stati mentali

Uno degli aspetti che caratterizzano la concezione dell’espressione

elaborata da Dewey è senz’altro la centralità che è attribuita alla componente emotiva, che ha generato, tuttavia, numerosi fraintendimenti,

primo fra tutti la polemica con Croce e i tentativi di ricondurre le

proposte del filosofo americano in materia di espressione artistica a

forme di idealismo “organico” 4. Ma come è stato notato 5, questo

genere di lettura trascura almeno un punto sul quale le indicazioni di

Dewey sono sempre state molto nette: la tesi che l’emozione non costituirebbe il contenuto oggettuale espresso dalle opere d’arte, quanto

piuttosto funzionerebbe da principio di guida, controllo e selezione di

quei materiali sui quali l’atto espressivo esercita un’azione trasformatrice. A ben vedere già in questa versione sommaria delle connessioni tra

emozioni ed espressioni sono racchiusi almeno due aspetti di profonda

discontinuità con la nozione crociana di arte: da un lato, appunto, l’assunzione che l’espressione artistica equivalga all’intuizione di un sentimento, seppure purificato e reso universale, alla produzione di una

sua immagine, e dall’altro l’idea che questa immagine sia collocabile

20

in un ambito primariamente spirituale, mentale o psichico, indifferente

in linea di principio ai materiali e alle tecniche artigianali nelle quali

potrà successivamente ed eventualmente essere comunicato 6.

Ma si tornerà più tardi su questi elementi, per fermarsi ora a considerare le componenti della concezione dell’emozione elaborata da

Dewey.

Come era già stato sottolineato nel 1978 7, occorre assumere una

prospettiva continuistica e unitaria, seppure nel senso di una progressiva maturazione e articolazione dei temi, sia nella interpretazione di Art

as Experience rispetto al contesto più ampio dell’opera deweyana 8, sia

nel dettaglio sul tema dell’emozione, che non può essere confinata alle

decisive, ma non numerose indicazioni che si riscontrano nell’opera

del 1934. In particolare Whitehouse recuperava lo scritto giovanile

The Theory of Emotion 9, cui a mio parere vanno aggiunti un testo

appartenente ai primissimi anni di quella che viene considerata la piena maturità del filosofo americano, What are States of Mind? 10, oltre

ad alcune importanti indicazioni del capitolo di Experience and Nature

dedicato all’arte 11.

Nel primo articolo menzionato Dewey propone una caratterizzazione prevalentemente fisiologica dell’emozione 12, definendola come una

modalità di comportamento contraddistinta da una forma di tensione e

di esitazione momentanea circa la risposta da dare a una determinata

sollecitazione ambientale: a essere disturbata o momentaneamente sospesa sarebbe la connessione unitaria tra attività senso-motorie, quali

il vedere, il toccare, l’udire, e le attività motorio-vegetative del cuore,

dello stomaco e degli altri organi interni, regolati dal sistema simpatico,

che di solito risultano fuse in atti unitari, dai quali si originano risposte

abituali per lo più non coscienti e comunque non tematiche. In certe

circostanze questa unità verrebbe a rompersi in fasi apparentemente

giustapposte, che richiederebbero una scelta tra più possibilità disponibili per rispondere a quegli impulsi provenienti dall’ambiente che

determinano una forma di disagio o di disorientamento nelle risposte

abituali e consolidate.

Già a questo livello di elaborazione della questione il giovane filosofo americano ritiene pertanto che l’emozione sia da intendere non

tanto in termini sostantivi, quanto come modalità o qualità di un comportamento e più in generale di una certa esperienza dell’ambiente, e

che sia appunto caratterizzata da una direzione latamente intenzionale,

ovvero che riguardi innanzi tutto non già la presunta interiorità privata del soggetto, ma le sue relazioni strutturali con l’ambiente, e in

particolare le sue modalità di risposta non abituali e ordinarie, in cui

interviene la necessità di una scelta sul da farsi; il terzo elemento che

ritornerà nelle interpretazioni dell’emozione proposte successivamente è

l’assunzione per cui le esperienze caratterizzate da una forte preminenza emotiva comporterebbero una qualche forma di presa di coscienza

21

delle componenti attive e passive che sono in gioco, vale a dire un

approccio non diretto alla consumazione immediata dell’esperienza,

ma a una considerazione in qualche modo riflessa delle sue componenti soggettive e ambientali. In altri termini, già a questo stadio di

elaborazione della questione le indicazioni di Dewey appaiono molto

distanti sia dall’iscrizione del sentire emotivo in un ambito psichico o

soggettivo primariamente privato, sia dalla contrapposizione dualistica

tra l’affettivo o l’emozionale e l’intellettuale: come dirà in seguito il filosofo americano, l’emozione è un modo di coscienza perché comporta

una tensione o una rottura di un comportamento responsivo ormai

consolidato, che diventa pertanto consapevole o tematico, “riflessivo”

e non “immediato” 13.

Nel successivo What are States of Minds? Dewey avvia la sua interpretazione, come gli accade di sovente, dall’analisi dell’espressione “stato mentale” nel discorso ordinario, nel quale a suo parere si

possono trovare indicazioni migliori rispetto a quelle di tanti tomi di

epistemologia, che gli appaiono pregiudicati dai dualismi tra mente e

corpo, nonché tra mente, soggetto o coscienza, da un lato, e mondo o

realtà materiale, dall’altro. Nell’inglese colloquiale dire che qualcuno

si trova in un determinato “state of mind” significa ritenere che egli

assuma una certa disposizione comportamentale nei confronti delle

cose e degli individui che gli stanno intorno – in particolare il riferimento è di solito a una forma di irritazione o almeno di impazienza

nei confronti delle une e degli altri. Pertanto «Uno stato mentale è

essenzialmente un atteggiamento o una disposizione emotiva, tale per

cui questo atteggiamento o disposizione sono caratteristiche di certe

condizioni di un agente organico» 14.

Gli stati mentali non sono pertanto equiparati alle emozioni, ma

riguardano «sensazioni, idee, immagini, volizioni e i cosiddetti stati

di coscienza» 15 in quanto, prima di essere ipostatizzati in sostanze o

anche solo in eventi psichici autonomi, si riferiscono ai modi in cui un

organismo vivente è disposto nei confronti dell’ambiente circostante

– modalità che sono caratterizzate da una certa qualità emotiva. Il genitivo non va inteso in senso possessivo, come se un certo stato appartenesse a una certa dimensione speciale chiamata mente, ma nei termini

di una qualità che permea una determinata esperienza, una particolare

interazione tra un organismo e l’ambiente al quale esso appartiene,

per cui si tratta di una disposizione che è percepita come tale, diventa

cosciente come aspetto che caratterizza un sé individuale a causa della

tensione emotiva che viene a crearsi.

Il punto fondamentale per Dewey è interpretare questo genere di

fenomeni a partire dal dato primario di ogni esperienza, il quale non

è costituito da una mente o da una coscienza separata e indipendente

da un mondo e da una realtà bruta e indifferente che si limita a offrirsi

come tale alle nostre percezioni, ma è di volta in volta una «moving

22

complex situation» 16 in cui un organismo vivente si trova a lottare con

un mondo dal quale dipende, dando risposte sempre interessate – a

differenza delle entità inorganiche –, che contribuiscono a modificare

l’ambiente circostante, su cui le sue azioni e le sue passioni retroagiscono in una forma di adattamento reciproco e sempre dinamico. Se

si prende avvio da questa situazione mediale, per così dire, in cui gli

organismi viventi si trovano già sempre situati in relazioni di dipendenza circolare da un mondo del quale sono al contempo una parte

strutturale, si evitano secondo Dewey quei fraintendimenti fatali dei

fenomeni mentali ed emotivi che danno per originarie la separazione

tra un ambito psichico a se stante e un corpo meramente fisico, per cui

diventa problematico spiegare come l’uno possa esercitare una azione

causale sull’altro. Tra l’altro, il filosofo americano ritiene che in questo

modo sarebbe stata sostenibile con maggiore efficacia la teoria dell’emozione sviluppata da William James, per cui le risonanze o i riverberi

organici di una emozione non dovrebbero essere intesi quali conseguenze a livello di espressione corporea di stati mentali antecedenti, ma

come lo stesso «materiale mentale» 17 di cui sono costituite le nostre

disposizioni emotive verso il mondo circostante: la concezione tradizionale secondo la quale una emozione o un sentimento determinano

una certa espressione del volto o una certa postura come conseguenza

esteriore o puramente fisica di uno stato interiore appare inattaccabile

solo se si assume come dato primario il dualismo tra mente e corpo e

tra organismo e ambiente.

Questo, d’altra parte, non significa che la discriminazione tra un

organismo vivente, una mente individuale o un sé, e l’ambiente verso il

quale è disposto in un certo modo non si dia o sia fallace. Significa invece per Dewey che si tratta di una differenziazione derivata rispetto a

una interazione e a una interdipendenza circolari – e in particolare, nel

senso che il discriminare interviene come un tipo di esperienza riflessa

rispetto a quella immediata dell’interconnessione reciproca organicoambientale, rispondente all’esigenza di considerare analiticamente le

componenti della interazione che sta avvenendo, per poter controllare

più efficacemente i rapporti tra mezzi e conseguenze quando gli abiti

di risposta consolidati diventano problematici e si crea una tensione

emotiva sul da farsi, che porta ad assumere consapevolemente l’intrico del tessuto esperienziale. Tra l’altro, questo tipo di interpretazione

rende evidenti i limiti di una caratterizzazione dell’emozione in termini

irrazionali o ineffabili: come si sostiene in The Quest for Certainty, se

«L’aspetto emotivo di un comportamento responsivo è la sua qualità

immediata» 18, questo vuol dire che una situazione di tensione circa il

da farsi viene senz’altro esperita o vissuta come tale, ma non è separabile dalla esigenza di una considerazione riflessa per uscire dall’impasse che si è creato, ovvero non è nettamente districabile dall’analisi

che essa avvia delle componenti in gioco nell’esperienza immediata

23

della tensione, che proprio come tale ne produce una prima forma di

consapevolezza.

Lo scritto del 1912 si conclude attribuendo la genesi e il successo

dell’ipostatizzazione del mentale o dello psichico, da un lato, e del

corporeo e del meramente fisico dall’altro lato, insieme alla loro individuazione come dati primari, a motivazioni di matrice sociale e religiosa, oltre che a un certo autocompiacimento isolazionistico tipico delle

forme d’arte drammatica e letteraria, ma anche di tanta psicologia.

Il capitolo del volume del 1925, intitolato Experience, Nature and

Art, riprende il tema dell’emozione brevemente, ma con un intervento

decisivo, che mette in discussione l’interpretazione tradizionale dell’arte

come espressione delle emozioni, e in particolare l’implicazione che

essa porta con sé per la quale un’opera d’arte autentica comporterebbe

la riduzione dei materiali e dei mezzi in cui essa si realizza a meri strumenti esteriori di esternazione di una emozione già data in altra sede 19.

Di nuovo la critica di una simile concezione dell’arte si rifà al significato della parola emozione nella vita e nel linguaggio quotidiani:

L’emozione infatti nel suo senso ordinario è qualche cosa che viene chiamato in

causa da oggetti, fisici e personali; è una risposta a una situazione oggettiva. Non

è qualcosa che esista di per sé in un qualche stato e che poi adoperi del materiale

attraverso cui esprimersi. L’emozione è il segno indicatore dell’intima partecipazione,

in modo più o meno vivace, a qualche vicenda della natura e della vita; l’emozione è per così dire un atteggiamento o una disposizione che è funzione delle cose

oggettive 20.

L’assunzione per cui l’emozione costituirebbe innanzi tutto il dato

di una coscienza individuale a se stante, autonoma dal mondo nel quale

potrebbe in seguito rintracciare i materiali per essere resa pubblica,

contraddice la sua caratterizzazione nel discorso ordinario, in cui appare evidente che abbiamo paura di qualcosa, gioiamo per un certo

incontro, ci preoccupiamo per la nostra vita o avvertiamo una forma di

repulsione nei confronti di un certo atteggiamento… In altri termini,

piuttosto che uno stato mentale chiuso in una dimensione interiore,

l’emozione è assunta nella nostra vita quotidiana come qualità o come

modalità di risposta a una certa situazione nella quale viviamo e rivela,

al contrario, proprio la nostra esposizione strutturale all’ambiente.

Art as Experience ritorna su questo aspetto, sottolineando come

l’emozione riguardi un sé, ma gli appartenga solo in quanto «è coinvolto nel movimento degli eventi verso un esito che si desidera o che si

avversa» 21. Pertanto non c’è alcuna necessità che un soggetto proietti

le proprie emozioni sulla natura, poiché questa è esperita immediatamente come avversa, ostile, o favorevole, a seconda dell’accento su cui

cade il ritmo dell’interazione che costituisce di volta in volta l’organismo individuale. Questo diventa appunto un individuo, un sé anche

grazie alle qualità emotive delle esperienze che va compiendo, poiché

24

esse segnalano appunto delle rotture nel ritmo di integrazione con

l’ambiente, che diventano pertanto consapevoli 22.

Una precisazione ulteriore riguarda la distinzione tra mero conato

ed emozione: a differenza del primo che offre una risposta istintuale,

quasi automatica alle sollecitazioni ambientali, la seconda ha una qualità significativa che la caratterizza immediatamente proprio nella misura

in cui comporta un riferimento intenzionale o oggettuale in senso lato,

ovvero segnala il conforto o il pericolo che una determinata situazione

offre o impone a un sé.

Ma l’aspetto che viene articolato con maggiore ampiezza nel volume del 1934 riguarda il ruolo di guida, di selezione dei materiali, di

controllo e di tenuta unitaria dell’emozione nell’ambito dell’espressione, e di quella artistica in particolare. Prima di affrontare questo

tema, è però opportuno fornire alcune precisazioni sulla posizione del

sé che appare pur sempre coinvolto emotivamente nelle esperienze che

va compiendo e al quale Dewey riconosce una funzione comunque

decisiva nell’espressione artistica.

2. Soggetti, menti e coscienze

Ai temi del soggetto, del sé individuale, della mente, della coscienza

è dedicato il sesto capitolo di Experience and Nature, intitolato “Nature, Mind and the Subject”, cui si devono aggiungere alcune indicazioni

del successivo ottavo capitolo, “Existence, Ideas and Consciousness”.

Il testo esordisce con una presa di posizione netta rispetto alle

istanze del soggettivismo di matrice idealistica, ma anche nei confronti

delle forme coscienzialistiche di interpretazione dell’esperienza: «La

personalità, l’essere un sè, la soggettività sono funzioni di eventi che

emergono con il costituirsi di interazioni organiche e sociali in interazioni organiche e sociali organizzate in modo complesso» 23.

Fin dal primo approccio alle questioni Dewey vuole sottolineare

che le individualità soggettive non si situano all’inizio di un processo

di costituzione del mondo, ma nemmeno dell’esperienza, poiché si

configurano piuttosto quali fattori che si costituiscono all’interno dell’esperienza stessa, delle interazioni con un ambiente che è naturale e

naturalmente condiviso e pubblico. In particolare, inoltre, è necessario che le interazioni in corso abbiano raggiunto un grado di grande

complessità, tale da comportare quelle forme di consapevolezza delle

parti coinvolte nei processi di godimento o di sofferenza immediata,

che sono costituiti già dalla sensibilità emotiva e dall’analisi riflessiva

che ne consegue. È in questo senso che risulta sostenibile la differenza

decisiva dell’individualità umana pur nell’ambito dell’assunzione della

sua continuità profonda con i processi naturali da cui insorge e a cui

risponde 24.

Questo non significa – e la cosa ha una forte rilevanza nell’ambito

dell’espressione artistica – che i soggetti non siano riconosciuti come

25

fattori rilevanti e anzi decisivi per l’esperienza umana, ma ne implica

l’interpretazione quali «agent[i] di nuova ricostruzione di un ordine

pre-esistente» 25. I sé, in altre parole, si situano in una posizione mediale

nell’ambito di transazioni che stanno già accadendo e che generalmente

hanno già assunto una qualche forma di equilibrio mobile ma consolidato. Sono eventi che sopravvengo non già rispetto a una realtà in sé,

né rispetto all’esperienza tout court, quanto nei confronti dell’esperienza che procede per lo più senza intoppi, per cui «In primo luogo

e in prima istanza non è esatto né rilevante dire ‘io esperisco’ o ‘io

penso’. ‘Si’ (It) sperimenta o si è esperiti, ‘si’ pensa o si è pensati sono

espressioni più appropriate» 26. Nell’interazione esperienziale il singolo

individuo emerge come tale da forme di esperienza “prepersonali”, per

ricorrere al termine usato da Mereleau-Ponty 27, quando si sente chiamato in causa in prima persona da quello che sta facendo o vivendo,

perché si trova in una situazione di incertezza o di indeterminazione

tali da fargli riconsiderare riflessivamente ciò che sta esperendo e da

fargli dunque assumere consapevolmente la propria individualità. Dire

“io” vuol dire impegnarsi in una cura, addossarsi una responsabilità in

vista di certe conseguenze, non significa esserne l’autore, la sorgente, il

primo della costituzione: «Dire in modo significativo ‘Io penso, credo,

desidero’, invece di limitarsi a dire ‘si pensa, crede, desidera’ significa

accettare e dichiarare esplicitamente una responsabilità e avanzare una

pretesa. Non significa che io sia l’origine o il creatore del pensiero o

dell’affezione, né che l’io ne sia la sede esclusiva» 28.

L’io emerge dunque come un fenomeno naturale e sociale al contempo, intervenendo come evento che accade a un organismo coinvolto

nell’esperienza dell’ambiente da cui dipende e rispondendo alla istanza

sociale di rendere conto di certe azioni, di attribuire delle responsabilità rispetto agli esiti di certe attività. Da un lato, pertanto, la mente

non deve essere intesa come qualcosa di primariamente individuale, ma

si costituisce come tale socialmente: è «un sistema di credenze, riconoscimenti, omissioni, assunzioni e rifiuti, aspettative e apprezzamenti

di significati che sono stati istituiti sotto l’influsso del costume e della

tradizione» 29 – non è invece il polo da cui si diparte una percezione

o un’osservazione del mondo là fuori, già costituito come tale. D’altra

parte, la struttura partecipativa dell’esperienza umana, radicata nel linguaggio, consente di distinguere tra la mente e il sé, tra possibilità e

modalità di comportamento comuni e relazioni riflessive, che risultano

pertanto derivate nella misura in cui l’accento cade innanzi tutto sui

rapporti tra sé e il mondo, e in particolare con gli altri sé dai quali

ci si può o ci si deve distinguere – la riflessività non è in altri termini

una questione che si giochi nei recessi privati di una coscienza isolata

e autonoma, ma nasce come istanza di differenziazione, di riconoscimento e di assunzione di responsabilità nell’alveo di esperienze e di

attività partecipate 30.

26

Dire di una percezione, di un riconoscimento, di un certo comportamento che è soggettivo significa allora sostenere che mi appartiene,

che mi coinvolge in prima persona e che posso essere tenuto a risponderne, non che per questo non dica qualcosa del mondo di cui faccio

esperienza – come se si dicesse che, poiché l’attributo di quella casa è

di essere mia, allora la mia proprietà impedisce alla casa di essere come

essa è in sé. In altri termini, dal riferimento soggettivo di qualcosa non

si può inferire la negazione della sua struttura intenzionale.

Experience and Nature sostiene che le esagerazioni del soggettivismo – che dunque segnalano pur sempre un fenomeno autentico,

sebbene lo fraintendano – sorgerebbero storicamente nell’Umanesimo

in contrasto con il primato divino tipicamente medievale, ma in particolare dalla dottrina medievale per cui la salvezza (o la dannazione)

riguardano l’anima individuale. Ma il nodo centrale del travisamento

concerne l’assunto della separazione del soggetto dall’oggetto quale

dato primario, la concezione per cui ciò che è esperito è inteso come

indipendente dal modo in cui è esperito e i modi di esperienza del

mondo sono separati e determinati autonomamente rispetto al mondo

di cui fanno esperienza.

I contributi successivi su questo tema sono improntati soprattutto a intendere il fenomeno in termini non sostantivi, come la qualità

mentale che sarebbe tipica di relazioni organico-ambientali a elevato

grado di complessità e di libertà, e a sottolinearne l’apertura strutturale

al mondo, di contro al modello tradizionale in cui è interpretata prevalentemente come un ambito privato – o all’estremo opposto è intesa

in termini fisicistici, attraverso una riconduzione di tipo riduzionistico

ai fenomeni neurofisiologici, per dissolvere le difficoltà del solipsismo

soggettivistico e della sostantivizzazione delle rappresentazioni mentali 31. The Quest for Certainty propone allora di considerare la mente

come la qualità tipica di un insieme di risposte – emotive, deliberative,

intellettuali – all’incerto che caratterizza solo la vita umana, poiché gli

esseri inanimati non sono in grado di reagire alle cose come problematiche, ma si limitano a reazioni standard. Solo organismi dotati di una

struttura complessa e che si trovano a interagire con un ambiente altrettanto complesso avvertono la problematicità delle cose, l’incertezza

sul da farsi, con forme di consapevolezza che vanno dalle modalità più

emotive a quelle in cui la componente intellettiva diventa dominante.

L’intelligenza risulta pertanto una componente della mente: è la qualità

che un’esperienza assume quando si affronta esplicitamente un problema, quando si tratta di mettere in atto una strategia per migliorare

una interazione con l’ambiente, poiché quella attuale non funziona

ordinariamente e diventa perciò problematica e cosciente.

In Art as Experience la necessità di evitare la reificazione e l’isolamento della mente in un ambito psichico separato si appella agli usi

linguistici ordinari, dai quali risulta evidente, da una lato, la compo27

nente intenzionale o il legame strutturale con l’ambiente di ogni comportamento umano e, dall’altro, una tendenza a considerare il termine

“mind” come verbo o come parte di un’espressione verbale, piuttosto

che quale sostantivo. “Avere in mente”, “tenere a mente”, “richiamare

alla mente”, “porre mente”, significano memoria, proposito, attenzione,

osservazione interessata e più in generale cura o preoccupazione per

le cose e per gli individui tra i quali ci troviamo a vivere, per cui nel

linguaggio ordinario “mente” «Non denota mai qualcosa di sufficiente, di isolato dal mondo delle persone e delle cose, ma si usa sempre

facendo riferimento a situazioni, eventi, oggetti» 32.

I significati che risultano dalle nostre pratiche delle cose e da ciò

che facciamo con gli altri diventano parte di un sé in fieri, che lungi dall’avere una struttura indipendente dal mondo cui appartiene, è

appunto costituito dallo sfondo mobile, in continuo processo di assimilazione e ricostruzione delle cure, delle preoccupazioni, della partecipazione interessata a ciò che va facendo. La “coscienza”, in questa

prospettiva, viene interpretata come un fenomeno più ristretto della

mente, apparendo quale componente “intermittente” e di primo piano,

che di volta in volta mette a fuoco una interazione particolare a partire

da uno sfondo, da un “subconscio”, che funziona silenziosamente come

insieme dei comportamenti organici, delle abitudini comportamentali,

delle tendenze implicite alla selezione, al rifiuto, alla classificazione, che

guidano implicitamente i nostri comportamenti più consapevoli.

3. Atti e oggetti espressivi

Come è noto, Art as Experience dedica ben due capitoli al tema

dell’espressione, che possono essere letti come dissolvimento di una

serie di stereotipi interpretativi del carattere espressivo delle arti,

nonché quale rielaborazione in senso antidogmatico dei termini della

questione.

Innanzi tutto la concezione degli atti di espressione come forme di

interazione complessa tra organismi e ambiente, e in particolare quali

esperienze in cui hanno luogo profonde trasformazioni delle componenti in gioco, marginalizza da subito il luogo comune per cui esprimere, ivi inclusa l’espressione che avviene attraverso materiali e mezzi

artistici, consista nella mera estrinsecazione di un contenuto interiore,

immateriale, spirituale, o «etereo», per usare le parole di Dewey, che

sarebbe già determinato come tale prima dell’approntamento degli

strumenti fisici atti alla sua resa all’esterno, alla sua comunicazione in

termini pubblicamente riconoscibili 33.

L’atto espressivo è piuttosto interpretato come una esperienza complessa, vale a dire come una relazione organico-ambientale nella quale

i rapporti di determinazione appaiono reciproci, circolari e strutturati

dinamicamente, ma anche quale interazione caratterizzata da una forma emotiva di consapevolezza, determinata dall’interruzione momenta28

nea degli abiti di risposta consolidati in situazioni di vita abituali. Ciò

che caratterizza un atto come espressivo è che in esso non si verifica

la rappresentazione di qualcosa di preesistente – stato d’animo, impressione, idea, significato –, ma una vera e propria trasformazione o

rielaborazione in senso costruttivo di materiali ed esperienze precedenti, capace di produrre un’esperienza innovativa del mondo comune,

ovvero di dirla o di presentarla agli altri che ne fruiscono. Per spiegare

che cosa intenda sostenendo che l’espressione è una trasformazione il

filosofo americano sfrutta la vicinanza etimologica tra “esprimere” e

“spremere”, ricordando come anche la spremitura del succo degli acini

dell’uva non consiste nella mera espulsione del loro contenuto, nella

semplice restituzione all’esterno del chicco del materiale grezzo che

esso contiene, poiché persino un’operazione di tipo meccanico come

questa comporta l’interazione della materia prima con la pressione del

torchio, la separazione dalla buccia e dai vinaccioli, la filtrazione 34.

I materiali su cui agisce l’attività di trasformazione o di rielaborazione espressiva appaiono disparati nella interpretazione di Dewey,

ma mantengono in comune la caratteristica di non appartenere a una

interiorità privata, quanto piuttosto di essere prodotti di esperienze

individuali o collettive di un mondo condiviso e partecipato: non solo

suoni, colori, elementi tattili, ma anche disposizioni organiche motoriopercettive, abiti di comportamento dinamico e tecnico, oltre al bagaglio

di significati derivanti da esperienze riflessive precedenti, ormai sedimentati e incorporati anche nelle forme di esperienza meno mediate

di godimento o di sofferenza delle circostanze ambientali in cui gli

individui si trovano a vivere.

L’individualità dell’artista, ma anche del fruitore, assumono un ruolo decisivo, ma per così dire, mediano o intermedio nella pratica in cui

questi materiali sono modificati e rielaborati, in quanto la creazione

artistica non è concepita ex nihilo, alla stregua della creazione teologica, ma appunto come intervento che agisce su esperienze e significati

precedenti, appartenenti a un mondo comune, che sono sottoposti al

«filtro dell’esperienza individuale». D’altra parte entrambe le componenti, lo sfondo ambientale e organico condiviso e prepersonale, ma

anche le individualità coinvolte nella loro trasformazione, vengono a

trovarsi in un processo di determinazione reciproca e dinamica, per

cui l’esperienza espressiva alla quale prendono parte non si limita ad

agire su materiali e mezzi significativi, organici e ambientali, precedenti, ma retroagisce sulle stesse soggettività che ne sono chiamate in

causa, contribuendo a determinare i loro sé secondo un certo percorso

esperienziale.

Infine, per venire ai principi che guidano l’attività di rielaborazione

in cui l’espressione artistica consiste in questa interpretazione deweyana – oltre che ai materiali e ai fattori attivi e passivi delle trasformazioni in corso –, le emozioni, o meglio una forma di sensibilità e

29

di consapevolezza emotiva, vi assumono una funzione di linea guida,

di criterio di selezione e di riorganizzazione dei materiali, di bilanciamento delle componenti in un complesso unitario, che regolano sia

l’attività artistica sia la possibilità di fruizione delle opere d’arte. Da

questo punto di vista viene pertanto accantonata un’altra interpretazione tradizionale dell’espressione, per cui le arti consisterebbero

essenzialmente nell’esprimere emozioni o stati d’animo, ineffabili per

via verbale e al limite sottratte alla loro privatezza e rese universali

proprio dall’espressione artistica 35. Si tratta, in altri termini, della tesi

per cui le emozioni ne costituirebbero il contenuto oggettuale, vale a

dire ciò che le opere d’arte esprimerebbero. Su questo punto è d’aiuto

la distinzione che Dewey propone tra lo sfogo emotivo e l’espressione

artistica: il primo costituisce pur sempre una forma di esperienza immediata, in cui la rabbia o la gioia sono vissute per sé e chi le sfoga

lascia espandere liberamente le passioni da cui è assorbito, restando

completamente preso dall’impegno diretto in questa situazione. Le sue

urla irate o i suoi sorrisi saranno certamente eloquenti per coloro che

gli stanno intorno, e rinvieranno oltre se stessi in questa prospettiva,

ma questo accadrà solo per gli altri individui, non per chi è impegnato

totalmente nello sfogo. Un atto espressivo, invece, implica una qualità

emotiva che, come si diceva in precedenza, comporta l’interruzione

di un abito di risposta consolidato in precedenza, una resistenza a

lasciar procedere le cose come d’abitudine e la necessità di una scelta,

di una selezione o di una cernita tra più possibilità responsive all’impulso verso il quale l’organismo si è proteso 36. La sensibilità emotiva

è pertanto già portatrice di una forma di consapevolezza, determinata

da una esitazione o da una sospensione momentanea dell’esperienza

in corso, che conducono a considerare tematicamente i termini della

situazione attuale e avviano una riflessione o una considerazione analitica dell’interazione che sta avvenendo, rivelandone, così, la profonda

continuità con le pratiche conoscitive, deliberative e comunque più

mediate rispetto alla fruizione diretta degli eventi per il peso che essi