Il cammino di un kWh: dalla centrale alla

tua abitazione

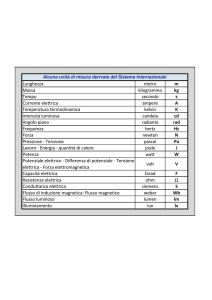

Come arriva l'energia a casa

Siamo talmente abituati ad avere tutta l’energia che vogliamo, che è ormai

inconcepibile anche solo pensare di farne a meno.

Non esiste una sola azione che non implichi un consumo di energia, che pertanto

utilizziamo infinite volte al giorno, senza mai chiederci come venga prodotta e come

giunga fino a noi. Quasi fosse una cosa semplice e scontata.

È invece una delle attività più complesse e costose delle società industrializzate. E

tutt’altro che scontata.

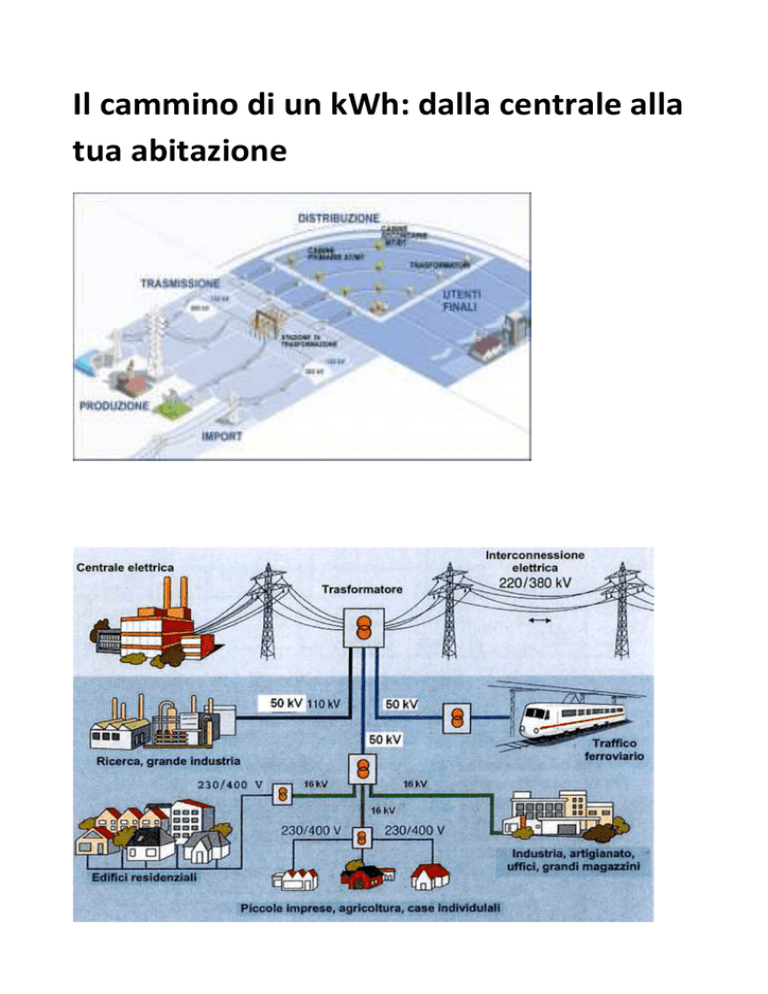

Il viaggio dalle centrali di produzione alle nostre case, alle industrie, alle città

Un clic e la lampadina si illumina, si schiaccia “power” e lo stereo si accende. E’ la

tappa finale di un lungo viaggio compiuto dall’elettricità per arrivare a noi. Le nostre

città, le campagne, le isole, sono attraversate dalle linee che trasportano l’energia

elettrica. Durante il viaggio dalla centrale alle industrie, alle case, alle insegne

luminose, ai semafori, l’elettricità viene trasportata tramite le reti di trasmissione

che attraversano tutta l’Italia per oltre 44mila chilometri e con le reti di

distribuzione, che arrivano in modo capillare in ogni angolo del paese con oltre

500mila chilometri di linee: 10 volte la circonferenza della terra. Lungo il loro

percorso, le reti vengono costantemente controllate e seguite per garantire il

corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sistema elettrico.

Il cammino di un kWh elettrico verso la tua abitazione parte da lontano. E

precisamente in grandi e piccole centrali (termoelettriche, nucleari, idroelettriche,

eoliche, geotermiche, solari eccetera) dove l’elettricità viene prodotta tramite un

generatore elettrico, o alternatore, cioè una macchina che assorbe energia

meccanica (ad esempio quella di una turbina che gira) e la trasforma appunto in

energia elettrica.

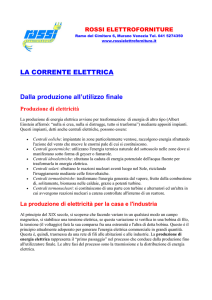

Questa viene quindi fatta passare in un trasformatore, che ne modifica i parametri

di tensione (voltaggio) e corrente (amperaggio) secondo le esigenze. Le centrali,

infatti, producono energia con tensioni comprese tra migliaia e decine di migliaia di

Volt, mentre il trasporto dell’elettricità avviene dapprima ad alta tensione (centinaia

di migliaia di Volt), poi a media tensione (decine di migliaia di Volt) e infine a bassa

tensione (tipicamente 380 e 220 Volt). Vi è quindi la necessità di elevare la tensione

generata nelle centrali fino al valore adatto all’alimentazione delle linee di

trasmissione e successivamente di abbassarla ai valori più opportuni per le diverse

utilizzazioni.

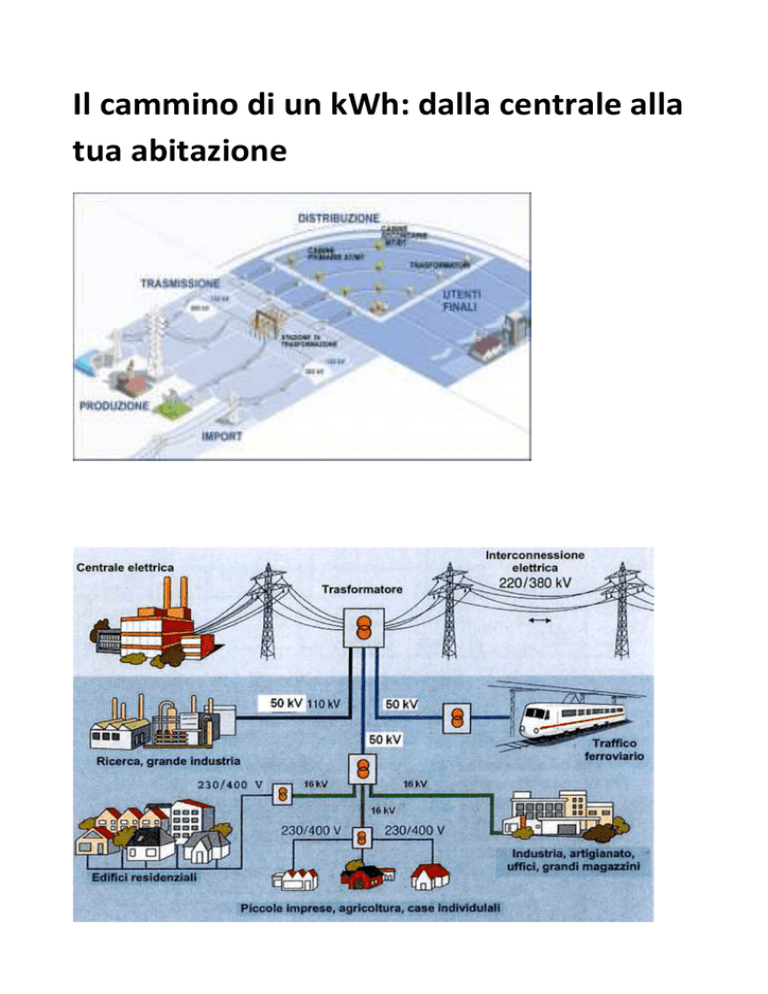

Dopodiché inizia il viaggio vero e proprio, che viene effettuato su tre distinte reti:

dapprima in alta o altissima tensione (trasmissione), poi in media tensione, e infine

in bassa tensione (distribuzione) fino ai contatori delle abitazioni. Il passaggio tra

una rete e l’altra avviene tramite apposite cabine di distribuzione, che regolano e

smistano l’energia.

L’ultimo passo, piccolo ma importante per l’efficienza e la sicurezza dell’energia

utilizzata, avviene in una quarta rete, quella interna alle abitazioni. Il contatore, che

è la “porta” attraverso cui entra l’elettricità, è anche la soglia dove terminano le

competenze della società distributrice di energia. Dal contatore la corrente arriva

fino agli interruttori che servono per accendere le lampadine e gli elettrodomestici.

Quanta e quale energia consumiamo

In Italia i consumi di energia ammontano attualmente a poco più di 180 milioni di

tep (tonnellate equivalenti di petrolio) l’anno. Cioè a circa 3 tep a testa.

Queste cifre si riferiscono ai consumi di energia primaria, cioè all’energia totale

utilizzata per tutti gli usi: processi industriali, generazione elettrica, trasporti,

riscaldamento, cottura di cibi eccetera.

Nel 2009 (ultimi dati ufficiali consolidati disponibili) questi consumi erano così

suddivisi per fonte d’origine:

•

•

•

•

•

40,6% petrolio (73,3 Mtep)

35,4% gas naturale (63,9 Mtep)

11,2% fonti rinnovabili (20,1 Mtep)

7,2% carbone (13,1 Mtep)

5,5% elettricità importata (9,8 Mtep)

Di tutta questa energia primaria, il 36,2% (pari a 67,2 Mtep, senza considerare le

importazioni elettriche) è stata utilizzata per generare elettricità.

Come si genera l’elettricità

Come viene generata l’energia elettrica?

Diciamo che la quasi totalità dell’energia elettrica viene oggi prodotta grazie al

principio dell’induzione elettromagnetica, che consente di convertire energia

meccanica in elettricità. È il principio, per fare un esempio, su cui funziona la

dinamo della tua bicicletta. In questo caso la ruota in movimento fa girare un piccolo

rotore all’interno di una coppia di magneti, producendo così elettricità sufficiente a

far brillare la lampadina.

Nei sistemi industriali il procedimento è più o meno lo stesso, anche se la dinamo è

sostituita da un alternatore, una macchina elettrica rotante che produce corrente

alternata. Inoltre sono ovviamente diverse le dimensioni e vi sono diversi sistemi

aggiuntivi necessari a rendere fruibile l’elettricità su valori predefiniti (trasformatori)

e per vari servizi ausiliari fondamentali per la sicurezza e la continuità del servizio.

Vi sono però numerosi modi alternativi per produrre l’energia meccanica

necessaria a far funzionare gli alternatori, cioè per sostituire le pedalate che alla fin

fine fanno girare il rotore nella dinamo della bicicletta.

Il sistema largamente più utilizzato è quello di produrre calore (bruciando

combustibili fossili o attraverso le reazioni nucleari), con il quale si produce vapore

in pressione che viene utilizzato per far girare delle turbine. Un sistema alternativo

per far girare le turbine è quello di utilizzare l’energia cinetica di masse d’acqua

appositamente accumulate. Oppure, quando possibile, si utilizzano direttamente

delle forze naturali, come l’acqua che scorre, il vento, il vapore proveniente da

giacimenti geotermici.

Altri sistemi – del tutto alternativi, in quanto non prevedono la trasformazione di

energia meccanica – sono la conversione fotovoltaica, che tramite speciali materiali

semiconduttori trasforma direttamente la radiazione solare in elettricità, e

complessi sistemi elettrochimici (es: celle a combustibile). Si tratta di due tecnologie

in rapida diffusione (in modo particolare il fotovoltaico), anche se il loro contributo

alla generazione elettrica totale è ancora marginale.

Le Centrali Elettriche

L'energia elettrica in natura si presenta sotto forma di scariche elettriche dei fulmini,

e come tale non è sfruttabile per le attività umane, ma viene prodotta

secondariamente, e poiché il trasporto e la distribuzione sono particolarmente

semplici è stata ed è, per tutto il XX secolo, la forma di energia più utilizzata.

La corrente elettrica può essere continua o alternata, ma in ogni caso consiste in un

flusso di elettroni che viaggiano attraverso un conduttore, da un potenziale elettrico

maggiore verso un potenziale elettrico minore. La pila genera corrente continua, la

dinamo corrente alternata.

L'elettricità erogata nelle nostre case è a corrente alternata ed è prodotta nelle

centrali che, a seconda della fonte primaria sfruttata, si chiamano idroelettriche,

eoliche, termoelettriche, termonucleari, ecc.

Gli elementi essenziali di una centrale sono:

•

•

la turbina: costituita da pale fissate su un centro e disposte a raggiera;

l'alternatore: un sistema di magneti collegati alla turbina, posti nelle vicinanze

di un conduttore.

La corrente elettrica distribuita nelle nostre case viene prodotta nelle centrali

elettriche da giganteschi generatori, gli alternatori. La parte mobile dell'alternatore

(il rotore) viene messo in movimento da una turbina. La rotazione della turbina

viene a sua volta prodotta in modo diverso a seconda del tipo di centrale

(idroelettrica, termoelettrica, nucleare) a cui è collegato. In ogni caso, in tutte le

centrali elettriche si verifica una serie di trasformazioni energetiche,che provocano il

movimento della turbina e quindi produzione di energia meccanica; nell'alternatore

si verifica la trasformazione di energia meccanica in energia elettrica.

Nelle centrali idroelettriche una grande massa d'acqua viene raccolta sbarrando

per esempio il corso di un fiume con una diga. L'energia potenziale dell'acqua

viene trasformata in energia cinetica facendola scendere attraverso delle ripide

condutture che comunicano con una turbina. L'acqua muove le pale di una turbina

che è collegata con un alternatore. Quest'ultimo opera la trasformazione

dell'energia meccanica in energia elettrica. La tensione della corrente prodotta

viene innalzata nei trasformatori da 6.000 a 220.000 volt. Prima di essere

utilizzata, la corrente subisce un abbassamento di tensione che la porta prima a

6000 volt e, infine, prima di arrivare alle nostre case, a 220 volt.

Nelle centrali termoelettriche la combustione del carbone o dei derivati del

petrolio produce calore col quale si trasforma in vapore l'acqua contenuta in una

caldaia. Il vapore, opportunamente convogliato, si serve dell'energia cinetica delle

sue molecole per muovere le pale di una turbina collegata ad un alternatore.

Quest'ultimo produce corrente elettrica così come avviene nelle centrali

idroelettriche.

La generazione elettrica in Italia

Nel 2010 gli impianti di generazione elettrica italiani hanno generato 302 TWh

(terawattora = miliardi di kWh).

La domanda totale lorda sulla rete è stata maggiore, pari a 346 TWh. Infatti, benché

il sistema nazionale sia largamente in grado di soddisfare tutta la domanda, per

ragioni di convenienza economica una parte dei consumi (il 12,9%) è stata coperta

da importazioni.

L’elettricità made in Italy viene prodotta da un sistema variegato e molto complesso

di impianti. E precisamente, nel 2010, da:

• 2.736 impianti idroelettrici

• 1.573 centrali termoelettriche

• 487 generatori eolici

• 33 centrali geotermiche

• 669 impianti a bioenergie

• 156.000 centrali e centraline fotovoltaiche (in rapidissimo aumento: il 15

agosto 2011 il numero degli impianti fotovoltaici era già di 262.622)

Da dove sono venuti i 346 TWh di elettricità globalmente consumati in Italia nel

2010? Nel grafico la suddivisione per fonti primarie, oltre alle importazioni:

Produzione per fonti dell’energia elettrica consumata in Italia nel 2010 (% di 346 miliardi di

kWh)

La trasmissione e distribuzione di energia

elettrica in Italia

Una volta prodotta, l’elettricità deve essere distribuita in tutto il Paese.

Per farlo nel 2010 in Italia sono stati utilizzati oltre 1 milione e 200 mila km di linee

elettriche, di cui:

•

•

•

•

•

•

circa 46.000 km di elettrodotti in alta e altissima tensione;

370.000 km di elettrodotti in media tensione;

circa 810.000 km di linee in bassa tensione;

405 stazioni elettriche di trasformazione;

1.779 cabine primarie di distribuzione in alta tensione;

centinaia di migliaia di cabine secondarie di trasformazione da media a bassa

tensione (sono oltre 410 mila solo quelle gestite da Enel).

Va aggiunto che l’imponenza delle cifre rende solo in parte la complessità del

sistema.

Non si tratta, infatti, soltanto di garantire la continuità delle forniture, ma anche di

fare in modo che in tutta la rete la tensione di alimentazione resti costante o

comunque con variazioni molto limitate (non oltre ± 10% della tensione nominale di

230 Volt), che la frequenza non abbia variazioni superiori a ±1% rispetto ai 50 Hz

previsti, che non vi siano disfunzioni tecniche di alcun altro tipo. Tutte cose che, con

oltre 1,2 milioni di km di linee elettriche e mezzo milione di impianti di

trasformazione in gioco, richiedono una organizzazione ed una esperienza

professionale di estrema competenza.

Il dispacciamento

L’energia elettrica non si può immagazzinare.

E’ quindi necessario produrre, istante per istante, la quantità di energia richiesta

dall’insieme dei consumatori (famiglie e aziende) e consegnarla sulla rete di

trasmissione nazionale in modo che l’offerta e la domanda di elettricità siano

sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del

servizio. La gestione di questi flussi di energia sulla rete si chiama dispacciamento.

Il cammino di un metro cubo di gas

Una piccola parte del gas consumato in Italia viene prodotto da giacimenti nazionali

(circa il 10%), ma la gran parte proviene da molto lontano. Principalmente da

giacimenti che si trovano in Russia, Nord Africa e Olanda.

Reperire il gas non è facile, ma una volta trovato estrarlo è abbastanza semplice.

Quasi sempre si trova intrappolato in pressione sotto strati di roccia, per cui non

appena si finisce di trivellare il gas schizza fuori da solo e occorre solamente

“infilarlo” in un tubo (gasdotto) per indirizzarlo verso le sue destinazioni finali o nei

centri di stoccaggio. Questi ultimi non sono serbatoi come quelli che si costruiscono

per contenere il petrolio, ma giacimenti naturali esauriti, che un tempo contenevano

gas naturale e che vengono oggi riutilizzati come veri e propri “magazzini” per il gas.

Attualmente in Italia confluiscono quattro grandi gasdotti. Uno arriva dalla Siberia

e giunge in Italia attraverso l’Austria. Uno arriva dall’Olanda e scavalca le Alpi italosvizzere. Gli altri due arrivano in Sicilia dall’Algeria e dalla Libia. Inoltre ci sono due

terminali per il gas liquefatto (GNL) trasportato via mare, in Liguria (Panigaglia, da

3,5 miliardi di metri cubi l’anno) e in Veneto (Cavarzere, da 8 Gm3/anno)

Da questi gasdotti, e dai giacimenti nazionali parte una rete capillare di condutture

sotterranee che arriva ormai quasi ovunque, portando il gas direttamente nelle

abitazioni. Fanno eccezione un certo numero di località montane e l’intera

Sardegna, dove però passerà presto un nuovo gasdotto che, partito dall’Algeria,

terminerà in Toscana.

Altre infrastrutture importanti per la rete del gas sono le stazioni di compressione

(cosiddette “centrali di spinta”), situate ogni 150-200 km, che mantengono costante

la pressione all’interno dei gasdotti. Va inoltre ricordato che il gas naturale è del

tutto inodore, per cui, prima di essere immesso nella reti di distribuzione cittadine,

per ragioni di sicurezza viene arricchito di sostanze che lo fanno “puzzare” un po’, in

modo che si possano percepire “a naso” eventuali perdite.