LA FILOSOFIA MEDIOEVALE E L’APOGEO DELLA SCOLASTICA

1. Introduzione storica

Nella storia della filosofia, così come nella storia in generale, non è possibile stabilire con

esattezza linee di confine rigidamente demarcate tra le varie epoche (nel nostro caso, tra

antichità e Medioevo), la cui suddivisione è puramente convenzionale, nel senso che è il

risultato di interpretazioni prese a posteriori dagli storici. Con queste riserve, sappiamo che

il Medioevo si colloca tra il VI ed il XV secolo, sebbene alla metà del XIV si inizi già a

parlare di autunno del medioevo. Comunque sia, ci sono alcuni errori da evitare quando si

parla di quest’epoca: primo fra tutti, credere che il pensiero medioevale sia solo quello

latino – cristiano. In realtà, in questo contesto estremamente ricco e articolato, sotto tutti i

punti di vista, possiamo distinguere quattro ambiti socio – culturali:

1. quello greco – bizantino, perché, nonostante la chiusura delle ultime scuole

filosofiche pagane nel VI secolo (nel 529 d.C l’imperatore Giustiniano chiude la Scuola

di Atene, impedendo a eretici e pagani di insegnare), gli studi filosofici non

scompariranno mai del tutto nei territori di lingua greca;

2. quello arabo – islamico, grazie al quale è stato trasmesso fino a noi, come vedremo

tra poco, il patrimonio della filosofia antica;

3. quello ebraico, che per le circostanze storiche a tutti note trova spazio nei territori

conquistati dall’islam (i maggiori filosofi ebrei medioevali usano l’arabo come lingua

filosofica colta, specie in Spagna) e in quelli cristiani;

4. quello latino – cristiano, che resta piuttosto marginale fino all’XII secolo e si rivitalizza

proprio grazie all’incontro con la cultura araba (nella penisola iberica e in Sicilia).

Questi ambiti socio – religiosi così diversi tra di loro entrano in contatto e danno vita a

scambi culturali estremamente fecondi, caratteristica che si perderà nel mondo

moderno, quando i rapporti tra l’Europa e la cultura arabo – islamica si

interromperanno. Dunque, un Medioevo assai complesso, eterogeneo; così è anche

per l’effettiva circolazione dei testi all’interno del mondo latino, dove occorre

distinguere un primo periodo, dal VI al XII secolo, caratterizzato da una conoscenza

molto limitata dei testi filosofici antichi, in cui il ruolo della filosofia consiste per lo

più nell’impiegare la logica nell’ambito della riflessione teologica (caso emblematico,

quello di Anselmo d’Aosta); e un secondo periodo, quello propriamente scolastico, dal

XIII secolo in poi, in cui lo studio della filosofia trova largo spazio all’interno delle

Università e può accedere al corpus dei testi greci (in particolar modo aristotelici).

Gli arabi, viceversa, già nel IX secolo avevano dato vita ad un processo imponente di

traduzione delle opere filosofiche e scientifiche greche (Baghdad recitò una parte

fondamentale in questo processo). Gli arabi svolsero un ruolo essenziale nella

conservazione e trasmissione delle opere filosofiche greche: non è un caso che i

manoscritti più antichi delle opere aristoteliche in nostro possesso non siano greci, ma

arabi. Dunque, senza la mediazione araba probabilmente il mondo latino – cristiano

non sarebbe riuscito ad accedere al patrimonio filosofico che costituisce il suo DNA.

Testi aristotelici come Fisica, Metafisica ed Etica nicomachea (oltre al resto del

corpus aristotelico) furono tradotti nel corso del XIII secolo da studiosi cristiani come

Michele Scoto, Roberto Grossatesta e Guglielmo di Moerbecke in latino da versioni

1

arabe già esistenti, soprattutto quella di Averroè, il cui commento ad Aristotele è

ricordato anche da Dante nell’Inferno. Tutto questo per dire come il Medioevo è

contrassegnato da una straordinaria produzione filosofica e non coincide certo con

un’epoca buia. Per la prima volta la filosofia divenne oggetto di insegnamento pubblico

nelle Università, che sancirono la libertà d’insegnamento e lo stesso filosofo di

professione nasce in questo periodo. Sicuramente si verificarono censure dottrinali ed

episodi di controllo ideologico, ma non in modo tale da far coincidere quest’epoca con

i roghi, la caccia alle streghe e l’Inquisizione.

La caccia alle streghe è essenzialmente un fenomeno moderno e si diffonde

soprattutto a partire dal 1486 con una bolla papale di Innocenzo VIII e raggiunge il suo

culmine nel ‘500 e ‘ 600. Il tribunale dell’Inquisizione nasce nel ‘200, ma con una

giurisdizione e un potere piuttosto limitato, specie se paragonato al suo uso tremendo

e pervasivo che avrà a partire dal XVI secolo. I roghi ci furono nel Medioevo, ma

raramente condanne di questo tipo colpirono filosofi e teologi: Giordano Bruno e

Galilei vivono in epoca moderna. Infine, gesti quotidiani a cui oggi noi neanche

facciamo più caso si forgia in epoca medioevale, come inforcare gli occhiali, aprire un

libro, abbottonarsi una camicia, mangiare la pasta (con la forchetta), giocare a carte,

andare in banca, ecc. Tutto ciò a smentire lo stereotipo di un’epoca buia e

oscurantista.

2. Il quadro culturale del XIII secolo

Il quadro culturale del mondo latino nel XIII secolo si trasforma in modo radicale almeno

per tre motivi:

a) le traduzioni dal greco all’arabo, che permettono a tutto il mondo latino –

cristiano di conoscere le opere di Aristotele;

b) la fondazione e la diffusione degli Ordini mendicanti, in particolare Francescani e

Domenicani;

c) la fondazione delle Università.

La reintroduzione di Aristotele nel mondo occidentale grazie alle traduzioni arabe

rappresenta un elemento decisivo per la cultura del mondo latino – cristiano.

Mentre Platone continuò di fatto ad essere ignorato, a parte le traduzioni del Timeo

(parziale), del Fedone e del Menone (rimaste peraltro prive di una circolazione

significativa), Aristotele torna prepotentemente alla ribalta e tutte le sue più

importanti opere furono in breve tempo accessibili. Fino a questo momento

l’Occidente latino aveva conosciuto solo le opere logiche dello stagirita, tradotte da

Boezio (476-525 d. C), ministro del re ostrogoto Teodorico. Due domande si

impongono a questo punto: primo, per quale motivo il mondo arabo fu spinto alla

traduzione di un filosofo apparentemente così lontano da quello islamico? Secondo,

quale impatto ebbero le opere aristoteliche entrando in contatto con il mondo

cristiano?

Riguardo al primo aspetto, la causa è di carattere ideologico – politico: i califfi della

dinastia abbaside dettero vita a quello straordinario fenomeno socio – culturale

della traduzione in arabo di gran parte del patrimonio filosofico e scientifico greco

per la volontà di confrontarsi (dall’VIII-IX secolo in poi) anche a livello culturale con

il mondo bizantino, accreditandosi in alternativa ad esso come i veri eredi della

civiltà greca: in altri termini, l’intento di fondo dei califfi era quello di presentare la

fede islamica come assolutamente compatibile con la ragione, a differenza di ciò

2

che era accaduto nell’impero bizantino, dove le principali scuole filosofiche erano

state chiuse e interdetta la lettura di molti testi filosofici. Dunque fu l’arabo, ben più

che il latino, la prima lingua in cui la filosofia tornò ad esprimersi dopo il greco,

rappresentando un effettivo momento di internazionalizzazione della filosofia.

Per quanto concerne la seconda questione, l’accettazione del corpus aristotelicum

da parte del mondo cristiano fu tutt’altro che scontata. Già nel 1210 e 1215 le

autorità ecclesiastiche intervennero per proibire l’insegnamento della Fisica e della

Metafisica, in quanto alcune tesi di queste opere, come quella dell’eternità del

cosmo, furono giudicate incompatibili con l’autentica fede cristiana. In realtà, va

subito chiarito che questi e altri interventi che ci furono non riuscirono in alcun modo

ad arginare la diffusione degli scritti aristotelici, i quali, pur non potendo ancora

essere insegnati pubblicamente, continuavano ad essere richiesti e letti. A distanza

di pochi anni, e cioè dal 1255, la situazione si ribaltò completamente: con i nuovi

statuti universitari, lo studio delle opere aristoteliche fu reso obbligatorio nel

curriculum degli studi della Facoltà delle Arti, quella che tutti gli studenti universitari

avrebbero dovuto frequentare prima di iscriversi alle altre facoltà. L’aristotelismo

poneva così le basi per divenire il pilastro della formazione universitaria. Peraltro,

l’autorità di Aristotele venne messa in discussione anche in seguito, tanto dalle

autorità religiose, con la condanna nel 1277 emanata dall’arcivescovo di Parigi

Tempier nei confronti di molte proposizioni insegnate alla Facoltà delle Arti (buona

parte delle quali legate alla tradizione greco – araba), quanto dai maestri

universitari: del resto, lo stesso metodo di insegnamento esigeva che qualsiasi

passaggio dei testi studiati fosse sottoposto al vaglio del dubbio e della discussione.

Veniamo adesso agli Ordini mendicanti. Nel 1259 L’Ordine domenicano pose

grandissima attenzione alla preparazione culturale dei propri membri, prevedendo

un nuovo curriculum di studi che imponeva lo studio sistematico e approfondito

della filosofia in tutti i conventi: ciascuna provincia avrebbe poi selezionato gli

studenti più brillanti da avviare alla formazione universitaria. Anche i Francescani

seguirono la stessa via, sebbene in modo meno rigoroso. Ciò consentì ai due Ordini

di produrre generazioni di intellettuali di notevole livello, che avrebbero assunto una

posizione dominante all’interno delle Università e assicurato una capillare diffusione

degli studi filosofici e teologici nelle varie province, grazie alla politica di rotazione

continua dei maestri nelle varie sedi adottata da entrambi gli ordini.

L’attitudine sviluppata da Domenicani e Francescani nei confronti della filosofia sarà

diversa, specie riguardo all’aristotelismo: i primi, specie grazie ad Alberto Magno e

Tommaso d’Aquino si impegnano nel commento delle opere aristoteliche e dei

testi dei filosofi arabi, convinti come sono che la teologia cristiana non possa

prescindere, per la sua costituzione, dall’assimilazione della tradizione filosofica

aristotelica; i secondi, da Bonaventura da Bagnoregio a Pietro di Giovanni Olivi,

pur conoscendo Aristotele, ne mettono in evidenza i pericoli per la fede cristiana,

mostrando scetticismo sulle possibilità di cooperazione tra teologia e filosofia.

Una breve parentesi, adesso, sulla fondazione delle università prima di parlare di

questioni filosofiche in senso stretto: parentesi che permetterà ulteriormente di

dissipare luoghi comuni sbagliati sul medioevo. Innanzitutto, quando si parla di

fondazione, non si deve intendere la costruzione di un luogo fisico (una sede), ma

la costituzione di corporazioni (universitas=corporazione), che vengono mano a

mano riconosciute formalmente dal potere laico o ecclesiastico. Si tratta di un

fenomeno nuovo: fino al XIII secolo, la società medievale aveva conosciuto la

3

formazione di corporazioni di lavoratori manuali (fabbri, tintori, carpentieri, ecc.).

Adesso, per la prima volta, veniva riconosciuta una corporazione di lavoratori

intellettuali, alla quale l’autorità civile o religiosa concede privilegi giuridici, in modo

da garantire autonomia rispetto alla legislazione ordinaria e ai poteri locali. Ecco

che la nascita delle università coincide con la costituzione di intellettuali di

professione, che si dedicano all’insegnamento e alla ricerca. Una precisazione è

opportuna: se fino al XIII secolo il mondo latino si trovava in condizioni di netta

inferiorità culturale rispetto al mondo arabo, a partire da questo periodo le posizioni

si rovesciano: il fatto che la cultura si radichi nelle istituzioni grazie alle Università

consente un rapido e duraturo progresso scientifico, permettendo tra l’altro che la

filosofia potesse continuare ad essere praticata fino ai nostri giorni. Il mondo arabo

non riuscì a fare la stessa cosa: gli studi filosofici, dal IX al XII secolo, sono

prerogativa degli arabi e figure come quelle di Avicenna e Averroè non hanno

uguali nel mondo cristiano. Tuttavia, questi due studiosi, in primo luogo non sono

filosofi di professione, visto che uno è medico e l’altro è giudice presso una

moschea (quindi, massima autorità giuridico – religiosa); in secondo luogo, essi

avevano solo discepoli privati, come i filosofi greci. Alla loro morte, la cerchia dei

discepoli iniziò a dissolversi. In Occidente, invece, la professionalizzazione della

filosofia apre scenari opposti: nascono un pubblico numeroso di fruitori della

filosofia, cioè gli studenti; un vero e proprio mercato di libri filosofici, che ne

assicura ampia circolazione e dunque la stessa sopravvivenza; da ultimo, scuole e

tradizioni che non sono legate solo alla figura di un maestro, ma destinate a durare

per secoli. Dunque, il motivo della scomparsa degli studi filosofici dal mondo

islamico non è legato alla presunta incompatibilità tra razionalità e islam, come

spesso si afferma in modo assai pregiudiziale.

Pertanto, con le Università si passa da una dimensione privata ad una pubblica

dell’insegnamento: esistono un corso rigoroso che prevedeva lo studio di

discipline e di testi determinati, secondo programmi pubblici e verificabili, oltre al

superamento di esami e il rilascio di un titolo di studi giuridicamente valido in tutta la

cristianità. Il carattere pubblico delle lezioni cambiava l’essenza stessa

dell’insegnamento, che non era più cosa da coltivare privatamente, ma da

sottoporre alla verifica di studenti, colleghi, avversari. Lo stesso modo di condurre le

lezioni prevedeva una lectio, ossia la lettura pubblica del testo da parte del

maestro, che lo spiegava e commentava frase per frase (quaestio), oltre ad una

disputatio, mediante cui si sollevano dubbi e quaestiones sui temi suggeriti dalla

lettura. Scopo della disputa era abituare i propri studenti a saper argomentare e

difendere le proprie tesi, comprendendo che una conclusione poteva essere

considerata vera solo quando veniva sottoposta alla prova del dubbio e della messa

in questione. Tutto ciò ci fa comprendere il motivo per cui, contrariamente a quanto

si possa pensare, l’Università medievale era caratterizzata da un livello di

interazione tra docenti e studenti assi più elevato a quello riscontrabile ai giorni

nostri. A Natale e Pasqua, poi, si tenevano dispute straordinarie, nel senso che

venivano aperte anche a cittadini del tutto estranei alle Università. Ciò ci fa

comprendere il carattere estremamente vivo della cultura basso – medievale.

L’università rappresentava inoltre un fattore importante di mobilità sociale: in una

società piuttosto statica, a queste istituzioni non si accedeva per censo o nobiltà,

ma esclusivamente per merito, con borse di studio che i collegi universitari

assicuravano ai più bisognosi. La cultura diventava così un formidabile strumento di

ascesa sociale. A livello pratico, le Università medievali si articolavano in quattro

facoltà: Arti, Medicina, Diritto (canonico e civile), Teologia. Quasi tutte le sedi

4

universitarie si sono specializzate in un ambito (ad eccezione di Oxford): Parigi ha

avuto ben presto il predominio nella teologia (senza avere però diritto civile),

Bologna eccelleva per il diritto (senza avere teologia), Montpellier ha assunto

posizione dominante nella medicina. La Facoltà delle Arti era propedeutica a tutte le

altre (si pensi che in generale uno studente vi entrava a 14 – 15 anni rimanendovi

per circa sette anni), per potersi iscrivere alle quali occorreva averla frequentata

(solo i frati degli ordini mendicanti ne erano esentati, perché ricevevano una

formazione parallela molto simile nei conventi). A poco a poco, quella delle Arti

divenne una vera e propria facoltà di filosofia, dove si studiavano essenzialmente

quasi tutte le opere di Aristotele: la filosofia diveniva così fondamento di ogni

sapere. Fu Boezio a suddividere le Arti nel trivio (grammatica, retorica, dialettica) e

quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica), anche se poi si assistette

alla trasformazione di cui parlavamo sopra. Si diventava inoltre maestri in teologia

non prima dei 35 anni: un percorso impressionante, che dovrebbe far comprendere

la solida preparazione della cultura e della teologia tardo – medievale.

3. I problemi filosofici del Medioevo: la disputa sugli universali

A partire dal XII secolo, uno dei temi di discussione più frequenti tra gli scolastici

medioevali fu il cosiddetto problema degli universali. In filosofia per universali si

intendono quei concetti generali che possono essere riferiti a più individui o cose,

come ad esempio i generi (animale) o le specie (uomo). Il problema in questione è

relativo allo status ontologico di tali concetti, vale a dire: essi hanno un corrispettivo

nella realtà e se sì, fino a che punto?

Il primo a dar vita alla diatriba fu Boezio nel corso del VI secolo d. C. Essa fu poi

ripresa nel Medioevo. Sintetizzando una questione che è decisamente più

complessa di come la presentiamo, nel corso dei secoli le soluzioni fondamentali

sono le seguenti:

a) Il realismo, che fu l’interpretazione prevalente nel Medioevo, di stampo

platonico – agostiniano e facente capo ad Anselmo d’Aosta e Guglielmo di

Champeaux: agli universali corrispondono realtà o forme ideali effettivamente

esistenti nella mente di Dio. I termini del pensiero rimandano dunque ad una

struttura ontologica che sta al di sopra della realtà materiale e ne funge da

essenza e da modello creazionistico. L’universale è una res o essenza

trascendente. L’inconveniente di questa soluzione è presto detto: se

l’universale è separato dagli individui, come può essere presente in essi, pur

rimanendo uno e identico? (che poi era stato il problema di fondo del Platone

dei dialoghi ‘dialettici’).

b) Il nominalismo, facente capo a Roscellino e seguaci, che considerano gli

universali come puri segni convenzionali o nomi delle cose. Essi non hanno

altra realtà al di fuori del movimento d’aria che la voce impiega nel pronunciarli:

flatus vocis, come diceva appunto Roscellino. Anche per i nominalisti

l’universale è una cosa, ossia è una presenza, ideale per i realisti, fisica per i

loro avversari: è semplice vox. L’inconveniente di questa soluzione è il

seguente: se le specie sono solo nomi vuoti e arbitrari, cosa ci permette di

distinguere ad esempio il cane Fido da Socrate e Platone? E cosa ci impedisce

5

di accomunarlo ad essi? Quale ragione comune impedisce di collocare Fido tra

gli uomini, se alla base di tutto c’è una mera convenzione arbitraria?

c) Concettualismo. A queste tesi si oppose Abelardo. Contro i realisti, egli

obietta che una stessa essenza (es. animale) non può trovarsi al tempo stesso

e realmente sia in un uomo che in un cavallo, perché ciò viola il principio di non

contraddizione; contro i nominalisti, egli sostiene che se essi avessero ragione,

non potremmo né pensare né parlare, perché sarebbe impossibile operare

collegamenti e confronti: per predicare una cosa di un’altra è necessario un

termine comune che mi consenta di includere x in y, un termine medio che è

appunto l’universale. Esso, per Abelardo, è un sermo, un discorso, un

significato logico e linguistico, ossia “ciò che si può predicare di molti”.

Questa soluzione giustifica il motivo per cui il concetto ‘uomo’ viene adoperato

per indicare gli uomini e non gli asini: ciò accade perché i primi hanno in

comune il loro essere uomini, che non è una realtà sostanziale, ma la

condizione uniforme in cui si trovano tutti gli enti individuali designati con un

unico concetto. Questo costituisce la realtà oggettiva del concetto stesso e

giustifica la sua validità (non la sua essenza oggettiva al di fuori delle menti).

Le conseguenze sulla disputa degli universali, che pareva essere inizialmente

una semplice questione linguistica, furono enormi e andarono ben oltre il

Medioevo. Da un punto di vista gnoseologico e logico, sappiamo che la

soluzione della filosofia greca era stata di tipo realistico, per cui il pensiero è la

riproduzione e il rispecchiamento dell’essere e della realtà (ciò che si chiama

realismo gnoseologico). Esiste così una stretta corrispondenza tra pensiero,

essere e linguaggio, almeno da Parmenide in poi: se il pensiero è in grado di

fotografare la realtà (il pensiero, si badi bene, e non i sensi, che ci ingannano),

la filosofia diviene metafisica, disciplina in grado di cogliere l’essenza delle

cose, la loro struttura più profonda. La filosofia cristiana riprende tale

presupposto di fondo, adattandolo al nuovo contesto, per cui il realismo si

presta molto bene a giustificare il dogma trinitario e l’esistenza reale delle

persone della divinità. I primi a mettere in dubbio che pensiero e linguaggio

abbiano la capacità di rispecchiare la reale struttura dell’essere furono i sofisti,

seguiti dai sopracitati nominalisti del Medioevo. Tale concezione, viceversa,

evidenziando il sostanziale divorzio tra pensiero e realtà, mina alle basi il

fondamento della metafisica e la stessa teologia. Come vedremo, la questione

tornerà in forma dirompente nella filosofia moderna, da Cartesio in poi, sebbene

in un contesto del tutto diverso, a testimonianza che il dibattito medioevale non

aveva affatto esaurito la questione.

6

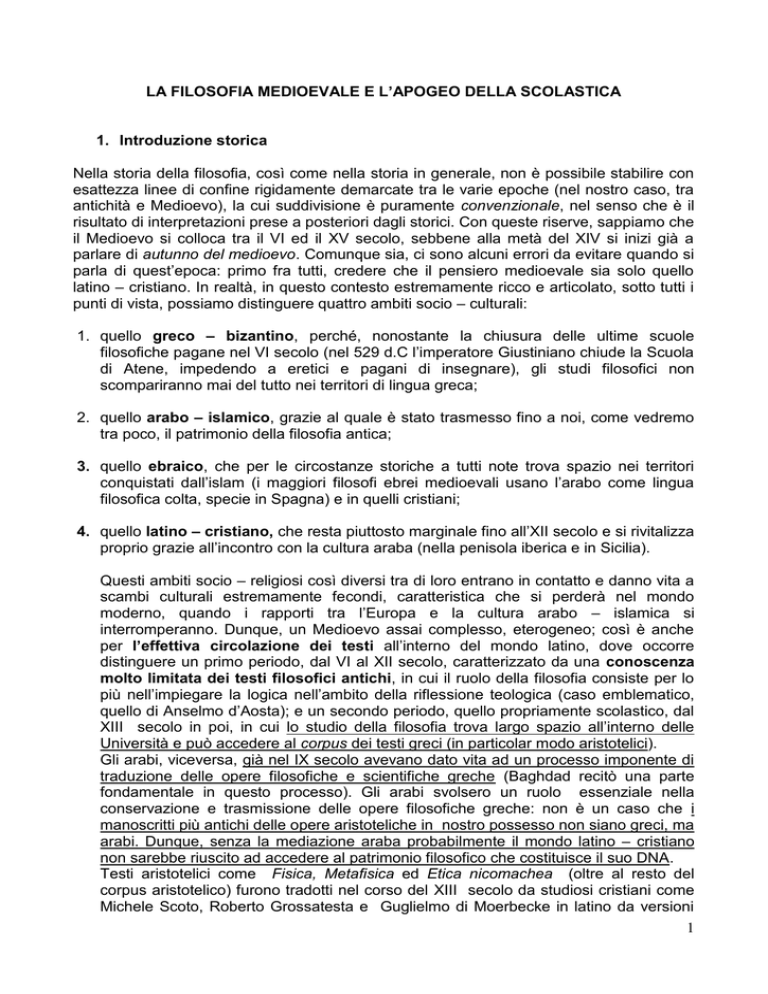

4. La Scolastica del XIII secolo

Si è già avuto modo di precisare il significato del termine ‘scolastica’. Entrando nel

dettaglio, va notato che individuare correnti o scuole precise all’interno di questo

grande movimento è impresa ardua e rischiosa, perché porterebbe con sé il difetto

di semplificare eccessivamente e dunque di banalizzare alcune posizioni. Come

criterio di massima, si può comunque utilizzare l’appartenenza istituzionale dei vari

maestri: così è possibile distinguere tra teologi e artisti (ossia tra coloro che

insegnano alla facoltà di Teologia e coloro che lo fanno a quella delle Arti). Poi,

all’interno dei teologi, possiamo distinguere tra francescani e domenicani,

sebbene non ci sia ad esempio un’unica scuola francescana o un’unica scuola

domenicana.

Riguardo all’insegnamento dei maestri francescani di Parigi, specie per quel che

riguarda il rapporto tra teologia e filosofia, proviamo a riassumere qui le

caratteristiche essenziali:

a. Un atteggiamento di diffidenza, se non di critica severa, nei confronti della

rapida diffusione dell’aristotelismo, di cui i francescani criticano soprattutto

l’eternità del mondo, la negazione della provvidenza divina, una concezione del

rapporto tra dio e cosmo basata sulla necessità (Il motore immobile non crea il

mondo dal nulla in virtù di un atto di volontà), l’unicità dell’intelletto possibile ( su

cui apriremo un capitolo a parte), l’esclusione di ogni forma di destino

ultraterreno per gli uomini;

b. L’idea che la nostra conoscenza non derivi dai sensi, attraverso un processo di

astrazione, ma da una forma di illuminazione interiore, come Agostino

suggeriva.

c. L’anima è concepita non come una pura funzione o principio organizzatore

immanente al corpo, bensì come sostanza autonoma e perciò immortale;

d. La convinzione che la non eternità del mondo possa essere dimostrata

razionalmente, oltre che essere creduta per fede; la stessa creazione dal

nulla deve essere intesa anche come creazione nel tempo;

e. Il primato della volontà sull’intelletto: la volontà prende le sue decisioni senza

lasciarsi determinare da ciò che l’intelletto le propone, mentre invece in

Aristotele e per certi aspetti in Tommaso d’Aquino, ogni errore della volontà

dipende da un errore di analisi dell’intelletto.

f. La teologia è scienza pratica, non speculativa: essa non serve a conoscere

Dio, ma ad amarlo e a meritare così in qualche modo la salvezza;

g. Dio è il primo oggetto (nel senso di concetto) conosciuto dall’intelletto: perciò

essi privilegiano le prove a priori dell’esistenza di Dio rispetto a quelle a

posteriori.

Come si potrà notare, alla base dei maestri francescani vi è un atteggiamento di

fondo platonico – agostiniano: l’aristotelismo è incompatibile con il

7

cristianesimo, nel senso che lo snatura e lo secolarizza. Essi evidenziano il

carattere mistico del rapporto con la divinità: la ragione ha certo i suoi compiti,

ma l’ascesa a Dio è un’esperienza interiore non giustificabile razionalmente. La

ragione può svolgere un lavoro preparatorio, di chiarimento di taluni concetti, ma

la fede va oltre le capacità della ratio. La razionalità, quindi, è insufficiente per

comprendere la fede.

I maestri francescani costituiranno un centro fondamentale di insegnamento e

ricerca anche ad Oxford, dove gli studi teologici saranno affiancati da quelli

scientifici. Oltre a quello francescano e domenicano (di quest’ultimo ci

occuperemo tra poco nei dettagli), si sviluppa in questo periodo un altro filone

culturale autonomo, che manifesta la sua originalità specialmente nell’ambito del

rapporto tra fede e ragione: il cosiddetto averroismo latino, così

(impropriamente) definito dai suoi avversari francescani. I suoi esponenti più

significativi sono Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia, che vivono nella

seconda metà del ‘300 e insegnano alla Facoltà delle Arti. Per questi studiosi la

filosofia è un sapere autonomo (si ricordi che a poco a poco la suddetta

facoltà arrivò in pratica a coincidere con una facoltà di filosofia, dunque non

meravigli la difesa che questi studiosi ne fanno) e non funzionale alle esigenze

della teologia: il filosofo deve occuparsi di questioni che implicano la discussione

razionale e non risolvere problematiche relative al senso della rivelazione.

Tuttavia, può accadere talvolta che le sue conclusioni possano essere o almeno

apparire in contrasto con quelle della rivelazione, com’è il caso dell’eternità del

cosmo, affermata dalla filosofia greca.

Come può conciliarsi una teoria del genere con la dottrina cristiana? Fedele alla

lezione di Aristotele (per cui questi studiosi andrebbero chiamati più

opportunamente aristotelici radicali), Sigieri sostiene che ogni scienza muove da

principi autonomi, che sono propri solo di essa. Pertanto, le conclusioni relative

saranno valide solo in riferimento a quei principi. Il filosofo deve muovere dai

fondamenti naturali, che può cogliere con la sua ragione e ha il diritto – dovere

di non varcare questa sfera; tuttavia, se qualcuno muove da principi diversi,

potrà pervenire a conclusioni diverse, senza che tra queste e le prime (quelle

del filosofo) ci sia contraddizione. I Francescani, nel condannarla, chiamarono

questa teoria della doppia verità, in riferimento alla presunta dottrina originale

di Averroè: in realtà, come già puntualizzato, non ci sono due verità, ma due

ambiti distinti, di cui uno (quello della fede) è senz’altro più ampio dell’altro,

senza svuotarlo affatto di senso e di dignità. Pertanto, là dove la ragione rimane

nel dubbio, è preferibile affidarsi a ciò che insegna la fede: il filosofo deve, in altri

termini, procedere secondo la ragione, ma questo non significa che sia sempre

possibile trovare a tutto una spiegazione razionale.

Pur dichiarando di volere riprendere Averroè, in realtà la concezione di Sigieri e

Boezio è piuttosto diversa da quella del commentatore arabo: per quest’ultimo

un contrasto effettivo tra religione e ragione non può aver luogo, perché la

rivelazione è sicuramente vera in quanto ispirata da Dio, ma anche le

dimostrazioni razionali sono indubitabilmente vere, se condotte correttamente.

Quindi, visto che la verità non può essere in contraddizione con se stessa,

religione e filosofia conducono entrambe alla medesima verità. Come si

vede, avergli attribuito da parte del mondo latino – cristiano una teoria della

doppia verità è totalmente fuorviante. Così, i contrasti tra filosofia e rivelazione

sono puramente apparenti e quando si dà un conflitto anche soltanto apparente,

sarà il testo del Corano a dover essere sottoposto ad un’interpretazione

8

che lo renda compatibile con la verità filosofica, visto che qualsiasi

dimostrazione razionale, se ben condotta, è indubitabile. I filosofi saranno

sempre in grado di trovare un’interpretazione metaforica del testo sacro che

risulti compatibile con ciò che è possibile dimostrare scientificamente (Averroè a

tal proposito definisce filosofia e religione “sorelle di latte”). Come si noterà,

quella averroistica è una concezione più spiccatamente razionalistica della

dottrina dei suoi seguaci cristiani: Sigieri vuol preservare l’autonomia assoluta

della ragione, senza mettere affatto la fede in secondo piano; Averroè lascia alla

ragione e alla logica la parola decisiva, Sigieri non pensa che la razionalità

possa avere voce in capitolo nell’interpretare il testo sacro. Nel 1277 la

condanna dell’arcivescovo di Parigi Tempier, oltre all’eccessiva preponderanza

di una ragione che sembrava uscire dal controllo della fede, si focalizzerà

sull’eternità del mondo e sul fatto che questo discenda da Dio tramite un

processo necessario, perché tesi incompatibili con l’autentica dottrina cristiana.

Guardiamo adesso il contributo che i Domenicani portano al dibattito tra fede e

ragione: a tal fine, concentriamoci sulla soluzione che al problema dette il

massimo filosofo del Medioevo cristiano, membro di spicco dell’Ordine su

menzionato, ossia Tommaso d’Aquino. Secondo lui, è possibile un sapere

razionale autonomo che si coordini con la fede: Dio concede agli uomini la

ragione, così come il dono della fede, perciò la ragione stessa, contrariamente a

quanto credono i Francescani, è perfettamente in grado di funzionare senza una

speciale illuminazione divina di agostiniana memoria. Così, sia la filosofia che la

teologia parlano di Dio, dell’uomo e del mondo, anche se la prima ce ne offre

una conoscenza imperfetta: per ribadire il rapporto di cooperazione che c’è tra i

due ambiti, Tommaso puntualizza che la Grazia (cioè la fede) perfeziona la

natura (ossia la ragione), non la soppianta. La fede orienta la ragione, la

guida, non la elimina. Se si manifestano dei conflitti, questi saranno puramente

apparenti, nel senso che a contrastare con la verità di fede non sarà la

dimostrazione razionale propriamente detta, ma solo una ragione probabile o

addirittura sofistica, quindi falsa. La soluzione tomistica è molto diversa da

quella di Averroè: per il filosofo arabo i conflitti apparenti si dirimono prendendo

per vera la dimostrazione filosofica e con la logica si deve spiegare in un altro

senso il Corano, che non sia quello letterale; per Tommaso qualora si dia un

contrasto si tratterà di riconoscere in quella razionale una pseudo –

dimostrazione. La ragione si presenta quindi come ancella della fede: il

compito del sapiente sarà quello di occuparsi di entrambi gli ambiti di verità e di

confutare gli errori di coloro che si oppongono sia alla fede che alla ragione. La

teologia può utilizzare la filosofia per almeno tre scopi:

a) per dimostrare alcuni preamboli o presupposti della fede, come ad esempio

l’esistenza o l’unicità di Dio;

b) per illustrare per mezzo di similitudini alcune verità di fede altrimenti difficili

da esprimere;

c) per confutare chiunque si opponga alla fede, denunciandone la falsità delle

rispettive tesi.

La concezione di Tommaso punta alla costruzione di una filosofia cristiana che adatti ad

essa l’aristotelismo: in questo contesto avviene il grandioso incontro tra cristianesimo e

filosofia, tra ricerca e rivelazione, cui accennavamo quando abbiamo introdotto il

9

cristianesimo. Limitiamoci qui sinteticamente ad indicare alcuni punti in cui avviene questo

incontro.

-

a) La conoscenza e la concezione dell’anima

La conoscenza umana, aristotelicamente parlando, parte dai sensi: nihil est in

intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Una concezione chiaramente empiristica.

In un secondo momento, interviene l’intelletto per rielaborare i dati sensibili,

sottoponendoli ad un processo di astrazione. Tesi chiaramente aristotelica.

Riguardo all’anima, Tommaso offre un’interpretazione radicalmente diversa del de

anima aristotelico rispetto a quella di Averroè: mentre quest’ultimo (senza scendere

nel dettaglio) aveva sostenuto che il testo del filosofo stagirita propenderebbe per la

mortalità individuale dell’anima, destinando al solo intelletto agente l’immortalità

(una sorta di mente universale che è di carattere divino e trascendente e permette

agli uomini di tramutare la loro conoscenza dalla potenza all’atto), Tommaso

chiama Averrroè “depravatore” di Aristotele. Per il filosofo aquinate, il De anima

attesta chiaramente l’immortalità individuale dell’anima. Ci permettiamo in questa

sede di far notare che la questione, assai complessa e ancora oggi dibattuta tra gli

studiosi, andrebbe affrontata con onestà intellettuale e rigore filologico: il testo

aristotelico, letto al di là delle successive interpretazioni cristiane, è piuttosto chiaro,

pur nella sua sinteticità, nel sostenere che l’anima non ha una vita dopo la morte.

Se l’anima è la forma del corpo, sappiamo bene che per lo stagirita forma e materia

sono tra di loro strettamente unite. L’unico essere a far eccezione è il Motore

Immobile.

A livello gnoseologico, Tommaso, rifiutando l’innatismo platonico, fa propria quella

teoria che sarà poi chiamata realismo gnoseologico, che riassume la classica

concezione della conoscenza, che resterà valida almeno fino a Kant: la verità è

adaequatio rei et intellectus, cioè adeguamento o corrispondenza dell’intelletto al

mondo esterno. La mente rispecchia dunque la realtà empirica.

b) Il primato dell’intelletto sulla volontà

Il primo motore dell’uomo è l’intelletto, perché è esso a muovere la parte appetitiva,

ossia la volontà, proponendole un oggetto da ricercare. Se il fine dell’intelletto

costituisce lo scopo di ogni azione umana, il fine ultimo dell’uomo sarà quello di

conoscere Dio. Si possono, sostiene l’aquinate, desiderare ed amare dei falsi beni,

perché la volontà da sola non è in grado di distinguere il vero dal falso: ecco che

amare semplicemente Dio non può essere il fine ultimo degli uomini, bensì

conoscerlo. L’amore e il godimento spirituale saranno la logica conseguenza.

Tuttavia, è chiaro che tale conoscenza non riguarda la vita terrena, ma la felicità

umana sta nella visione di cui ognuno potrà godere alla fine dell’esistenza terrena.

In essa, infatti, noi possiamo con la ragione conoscere al massimo che Diò è, non

cosa è (la sua essenza).

10

-

d) Le prove a posteriori dell’esistenza di Dio

Tommaso non accetta l’argomento ontologico di Anselmo d’Aosta, in virtù del

seguente ragionamento: ci sono due modi diversi in cui una cosa può essere di per

sé evidente:

1) in sé, ma non per noi

2) in sé e anche per noi

Una proposizione è evidente quando il predicato è incluso nella nozione del

soggetto, come nella frase “l’uomo è un animale”, poiché animale fa parte della

definizione e dunque della nozione stessa di uomo. Tale proposizione è del

secondo tipo, ossia evidente in sé (oggettivamente) e anche per noi (per gli uomini

che fanno buon uso dell’intelletto). Però, se il soggetto e il predicato non sono noti a

tutti, la proposizione sarà evidente di per sé (nella misura in cui il predicato è

incluso nel soggetto), ma non lo sarà per coloro che ignorano predicato e soggetto.

La frase “Dio esiste” è di questo tipo: in sé è immediatamente evidente, poiché il

predicato non solo è incluso, ma coincide con il soggetto, dato che Dio dà l’essere a

se stesso; tuttavia, non lo è per noi, in quanto non possiamo conoscere

l’essenza di Dio e dunque i termini della proposizione. Quindi, in quanto non

evidente (per noi), la proposizione deve essere dimostrata per mezzo di elementi

più noti a noi, anche se paradossalmente in sé meno evidenti. Dio, pertanto, sarà

per noi il primo nell’ordine ontologico, in quanto è fondamento di tutto, ma non in

quello gnoseologico, poiché deve essere raggiunto muovendo dagli effetti, cioè dal

mondo: ecco che Tommaso elabora 5 prove a posteriori, che partono dal

particolare per giungere all’universale. Noi ne scegliamo due per esemplificare il

procedimento del filosofo aquinate.

1. Dal mutamento

Ogni mutamento può essere definito un passaggio dalla potenza all’atto. Ora,

tale passaggio non può essere effettuato da ciò che si muove: se una cosa si

muove, secondo un principio chiave della fisica aristotelica, vuol dire che è

mosso da altro, ossia da chi è già in atto ed è quindi capace di far passare

qualcosa dalla potenza all’atto stesso. Se nulla muove se stesso in senso

stretto, nel senso che per muoversi ha sempre bisogno di altro, ecco che il

rischio risulta essere il regresso all’infinito. Dunque, occorre ammettere un

primo motore che muove e a sua volta non è mosso da nulla: appunto, Dio.

2. Dalla causalità efficiente

Nulla, in natura, può essere causa di se stesso. Anche qui Tommaso prende le

mosse da Aristotele. Gli effetti rimandano a cause intermedie le quali, a loro

volta, nella catena causale che governa il mondo, rinviano a prime cause

efficienti. Vi è dunque un ordine tra le cause efficienti, ma nulla può essere

causa efficiente di se stessa: se nell’ordine delle cause non vi fosse una causa

prima incausata, non vi sarebbero neppure cause intermedie né effetti. Ecco la

necessità di una causa prima che produce senza essere prodotta da altro

11

3. Dalla contingenza

Le cose che esistono in natura, uomo compreso, sono in linea di massima

contingenti, ossia possono esistere, ma non hanno di per sé il carattere della

necessità: ciò che può non essere, un tempo non esisteva. Ora, se tutte le cose

che esistono fossero di natura simile, non potrebbe esistere nulla, visto che

niente è causa di se stesso. Bisogna cioè che nella realtà vi sia qualcosa di

necessario e di non contingente, che trae la sua esistenza da se stesso e non

da altro: Dio come Essere necessario.

4. Dai gradi di perfezione

Osservando il mondo che ci circonda, notiamo che esistono vari livelli o gradi di

essere: questo perché gli enti partecipano diversamente dei caratteri essenziali

dell’essere, i trascendentali, ossia le proprietà strutturali dell’essere stesso:

l’uno (cioè il semplice, il non contraddittorio), il buono, il vero. Allora, se le cose

sono più o meno semplici, più o meno vere e più o meno buone, lo saranno in

relazione ad un essere che possiede tali caratteri in modo assoluto e funge da

suprema pietra di paragone per tutto il resto: Dio come Sommo Bene.

5. Dal finalismo

Osservando la natura, ci rendiamo conto che alcune cose agiscono come se

tendessero verso un fine: notiamo un ordine, un’armonia, una regolarità in ciò

che ci circonda. Quale può essere la causa di tale finalità? Non può trovarsi

negli enti, perché essi sono privi di intelligenza. Essi debbono quindi essere

diretti da un Essere intellegibile, che li dirige come la freccia è mossa

dall’arciere.

Come già anticipato, la condanna dell’arcivescovo di Parigi Tempier, nel 1277,

coinvolgerà alcuni aspetti della filosofia tomistica, giudicata troppo vicina a

quella dei maestri della Facoltà delle Arti (gli aristotelici radicali). La condanna in

sostanza andava contro la possibilità di una qualche forma di autonomia e di

autosufficienza della filosofia. Tuttavia, con il passare del tempo, nonostante

l’opposizione dei francescani e più tardi dei gesuiti, la fortuna dottrinale di

Tommaso in seno al cristianesimo andò consolidandosi: tra il ‘400 e il ‘600

furono prodotti, specie in Italia e in Spagna, molti approfonditi commenti alle sue

opere e nel 1567 il maestro domenicano fu proclamato da papa Pio V dottore

della Chiesa. Il 4 agosto 1879 papa Leone XIII promulgò un’enciclica, dal titolo

Aeterni Patris, in cui si proponeva, contro i pericoli e le deviazioni della filosofia

moderna, un ritorno all’equilibrio tra fede e ragione raggiunto con la Scolastica e

soprattutto si raccomandava di diffondere la sapienza dell’Aquinate, “principe” di

tutti i maestri scolastici. Nelle università cattoliche prese poi piede un movimento

chiamato neoscolastica o neotomismo, che ebbe lo scopo di riportare in auge

nel ‘900 la filosofia di Tommaso, diventato il più autorevole punto di riferimento

dottrinale della Chiesa cattolica.

Questo privilegio ha peraltro prodotto, almeno in parte, un effetto opposto,

facendo sì che il tomismo venisse identificato con un sistema ben definito e

12

rigido, tale da conservare nei secoli a venire la propria validità a prescindere

dalle condizioni storiche effettive in cui Tommaso si era trovato ad operare.

Ecco allora che la sua figura ha assunto i contorni di un filosofo dogmatico e

conservatore, quando in realtà noi abbiamo visto quanto sia artificiosa e

ingannevole una simile interpretazione: Tommaso è stato un pensatore

originale e innovativo, spesso addirittura in contrasto con molte posizioni

comunemente accettate nel suo tempo, fino ad attirare contro la sua dottrina il

sospetto di eterodossia.

5. Il XIV secolo e la dissoluzione della Scolastica

Nel corso del ‘300 il tentativo operato da Tommaso e dai maestri domenicani di

conciliare fede e ragione andrà incontro ad una progressiva dissoluzione. Duns

Scoto separa nettamente teologia e filosofia, delimitandone rigorosamente i

rispettivi ambiti di ricerca e riservando alla prima uno scopo pratico o morale: la

verità razionale della metafisica è propria della ragione umana e valida per tutti

gli uomini, la verità della fede è valida solo per i cattolici e ha lo scopo di

persuaderli ad agire per la loro salvezza.

L’ultima grande figura della Scolastica e nello stesso tempo la prima figura di

studioso dell’età moderna è quella di Ockham: quello che era stato il primo

problema della Scolastica, cioè l’eventuale accordo tra fede e ragione, è

dichiarato da Ockham impossibile, senza soluzione. La ragione non può cogliere

le verità di fede, le quali non sono di per sé né evidenti né dimostrabili: credo et

intelligo è la terminologia che meglio riassume tale posizione. La ragione,

inoltre, non è in grado di cogliere l’essenza delle cose e quindi non ha senso

che essa produca enti artificiali che moltiplicano la realtà contribuendo a

complicarla, anziché a spiegarla (di qui il cosiddetto rasoio di Ockham, che

taglia alla radice la possibilità di entità metafisiche prive di senso: nella

spiegazione della natura non si deve accreditare l’esistenza di entità che non

siano suffragate dall’esperienza). La crisi della scolastica apre le porte alla

filosofia moderna e all’antinomia tra fideismo e razionalismo: tra le due sfere di

ragione e fede vi sarà d’ora in avanti la necessità di una scelta drastica e si

potrà o accettare o rifiutare la fede, in nome di una razionalità assoluta e

omnicomprensiva. Anche quei filosofi che avranno fede comprenderanno di non

poter giustificare la stessa tramite la razionalità umana.

13