L’INDUISMO

a) I grandi periodi dell’induismo (e sviluppo dei testi)

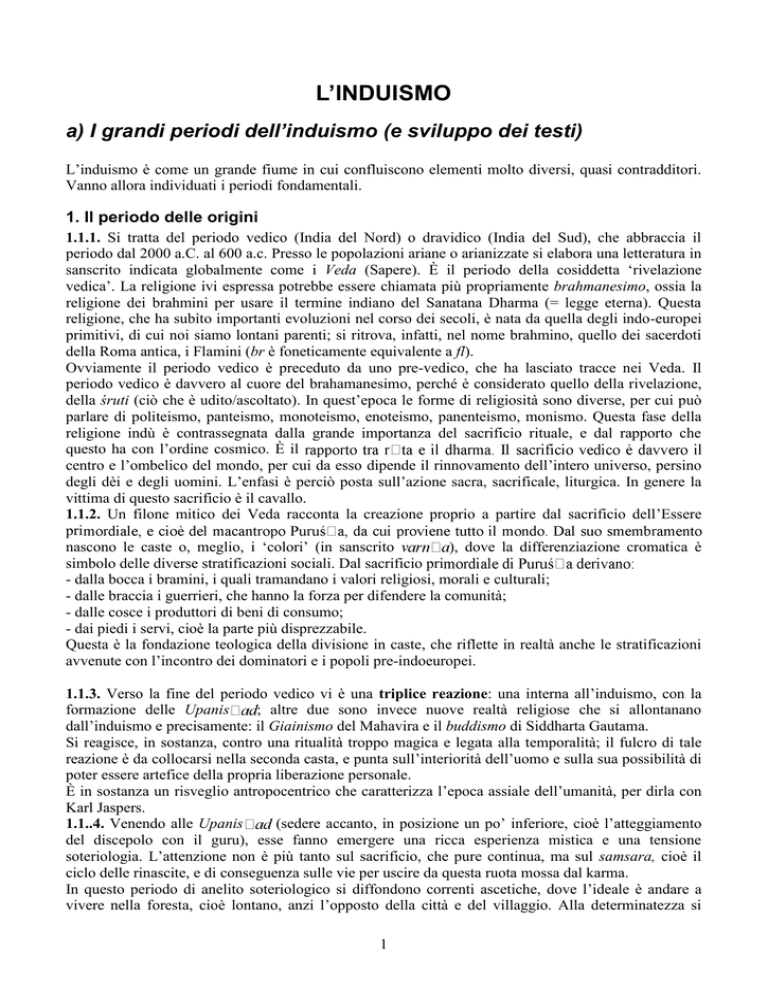

L‟induismo è come un grande fiume in cui confluiscono elementi molto diversi, quasi contradditori.

Vanno allora individuati i periodi fondamentali.

1. Il periodo delle origini

1.1.1. Si tratta del periodo vedico (India del Nord) o dravidico (India del Sud), che abbraccia il

periodo dal 2000 a.C. al 600 a.c. Presso le popolazioni ariane o arianizzate si elabora una letteratura in

sanscrito indicata globalmente come i Veda (Sapere). È il periodo della cosiddetta „rivelazione

vedica‟. La religione ivi espressa potrebbe essere chiamata più propriamente brahmanesimo, ossia la

religione dei brahmini per usare il termine indiano del Sanatana Dharma (= legge eterna). Questa

religione, che ha subìto importanti evoluzioni nel corso dei secoli, è nata da quella degli indo-europei

primitivi, di cui noi siamo lontani parenti; si ritrova, infatti, nel nome brahmino, quello dei sacerdoti

della Roma antica, i Flamini (br è foneticamente equivalente a fl).

Ovviamente il periodo vedico è preceduto da uno pre-vedico, che ha lasciato tracce nei Veda. Il

periodo vedico è davvero al cuore del brahamanesimo, perché è considerato quello della rivelazione,

della śruti (ciò che è udito/ascoltato). In quest‟epoca le forme di religiosità sono diverse, per cui può

parlare di politeismo, panteismo, monoteismo, enoteismo, panenteismo, monismo. Questa fase della

religione indù è contrassegnata dalla grande importanza del sacrificio rituale, e dal rapporto che

questo ha con l‟ordine cosmico. È il

centro e l‟ombelico del mondo, per cui da esso dipende il rinnovamento dell‟intero universo, persino

degli dèi e degli uomini. L‟enfasi è perciò posta sull‟azione sacra, sacrificale, liturgica. In genere la

vittima di questo sacrificio è il cavallo.

1.1.2. Un filone mitico dei Veda racconta la creazione proprio a partire dal sacrificio dell‟Essere

pri

nascono le caste o, meglio, i „colori‟ (in sanscrito

), dove la differenziazione cromatica è

simbolo delle diverse stratificazioni sociali. Dal sacrificio pri

- dalla bocca i bramini, i quali tramandano i valori religiosi, morali e culturali;

- dalle braccia i guerrieri, che hanno la forza per difendere la comunità;

- dalle cosce i produttori di beni di consumo;

- dai piedi i servi, cioè la parte più disprezzabile.

Questa è la fondazione teologica della divisione in caste, che riflette in realtà anche le stratificazioni

avvenute con l‟incontro dei dominatori e i popoli pre-indoeuropei.

1.1.3. Verso la fine del periodo vedico vi è una triplice reazione: una interna all‟induismo, con la

formazione delle Upanis

; altre due sono invece nuove realtà religiose che si allontanano

dall‟induismo e precisamente: il Giainismo del Mahavira e il buddismo di Siddharta Gautama.

Si reagisce, in sostanza, contro una ritualità troppo magica e legata alla temporalità; il fulcro di tale

reazione è da collocarsi nella seconda casta, e punta sull‟interiorità dell‟uomo e sulla sua possibilità di

poter essere artefice della propria liberazione personale.

È in sostanza un risveglio antropocentrico che caratterizza l‟epoca assiale dell‟umanità, per dirla con

Karl Jaspers.

1.1..4. Venendo alle Upanis

(sedere accanto, in posizione un po‟ inferiore, cioè l‟atteggiamento

del discepolo con il guru), esse fanno emergere una ricca esperienza mistica e una tensione

soteriologia. L‟attenzione non è più tanto sul sacrificio, che pure continua, ma sul samsara, cioè il

ciclo delle rinascite, e di conseguenza sulle vie per uscire da questa ruota mossa dal karma.

In questo periodo di anelito soteriologico si diffondono correnti ascetiche, dove l‟ideale è andare a

vivere nella foresta, cioè lontano, anzi l‟opposto della città e del villaggio. Alla determinatezza si

1

contrappone perciò l‟indeterminatezza, che è una caratteristica del Brahman; questi asceti ricercano il

Brahman, l‟intimità e l‟unità con esso. Si tratta di essere illuminati fino a scoprire l‟unità profonda tra

l‟Atman e il Brahman. Per Atman si intende lo spirito divino che è in ciascuno di noi, una scintilla del

divino; l‟Atman è uno per tutti e non è l‟io empirico che è uno per ciascuno.

Il Brahman invece corrisponde all‟Atman, ma dal punto di vista del divino. Esso costituisce la punta di

diamante della religiosità indù, ed esprime il distacco assoluto per raggiungere la liberazione (moksa).

In questo periodo c‟è una corrente, e cioè la Jnana-Yoga (o marga), la quale dice che il divino (e non

un dio personale con nome - nama e volto – rupa) non può essere individualizzato, altrimenti

ripiomba nell‟essere fenomenico. Questa corrente insiste sull‟unità mistica dell‟anima con il divino, e

perciò l‟uomo si deve spogliare del dio personale. L‟ideale è questa unità ideale tra divino e spirito

immortale. È immergersi, perdendo la propria identità, nell‟infinito, nella gioia beatificante,

annientando l‟io esperienziale, fenomenico.

Sta qui il vertice della spiritualità delle Upanis

, con una “radicalità totale”. In seguito la teologia

brahminica cercherà una mediazione tra la vita quotidiana della moltitudine indù e quella radicalità

possibile solo a pochi.

2. Secondo periodo (epico) (600 a. C. – 200 d. C.)

È il periodo detto „epico‟, in cui i costumi sociali, le pratiche religiose e la legislazione assumono una

struttura che diventa la base della società indù. Vedono la luce i due grandi poemi epici, il

Mahabharata e il Ramayana che costituiscono un intreccio di storia, di mitologia, di filosofia. Risale

a quest‟epoca anche la Bhagavad-Gita, che è stata definita il testo evangelico dell‟induismo ed è il

punto di riferimento per la bhakti (devozione). Emergono, in questo periodo, le dottrine destinate a

diventare, nel periodo successivo, il fondamento dei grandi sistemi filosofici, cioè i Darśana e i grandi

sistemi eterodossi del buddismo e del Giainismo.

In questo periodo il pensiero indù raggiunge il suo massimo livello di creatività e di apertura alle varie

interpretazioni del reale. È stato scritto che questa è l‟epoca in cui in modo massimo si sono

intrecciate magia e scienza, scetticismo e fede, licenziosità ed ascesi.

Questo periodo è caratterizzato anche dai Sutra, cioè le grandi composizioni brahminiche, scritte in

stile aforistico, tra il 200 a. C. e il 300 d. C. Inoltre vengono redatti alcuni tra i Purana più importanti,

che contengono miti, leggende, dottrine filosofiche, redatte però in una forma popolare, adatta alla

divulgazione; ovviamente vi sono poi le spiegazioni dei riti, anch‟esse redatte in forma divulgativa.

Anche negli ambienti popolari vi è la ricerca di un dio personale; tale ricerca si fissa sul dio vedico

Rudra. Rudra : è, nel periodo vedico, luce e fulmine come personificazione del Brahman e viene

rappresentato con un aspetto orrendo, pelle rossa, capelli attorcigliati e conchiglia. Esso viene, poi,

assimilato a Shiva (dio tribale non ariano) e accostato al dio vedico Vishnu. Vincono, quindi, il culto

di Shiva e il culto di Vishnu che ha un‟importanza capitale. I culti di Shiva e di Vishnu appaiono

unitamente a quelli di Krishna e di Rama.

La crescita di questa religione popolare aveva bisogno di una ben profonda messa a punto da parte

degli ambienti brahmanici. Essa prese la forma di una razionalizzazione e di una sistematizzazione

della religione in sistemi filosofici, o dharsana, di cui in quel periodo si vedono i primi lineamenti.

3. Terzo periodo (300 – 700 d. C.)

È il periodo in cui, sulla spinta del periodo precedente, fioriscono i grandi sistemi filosofici, i Darśana

o Siddanta. Si arricchisce così l‟

filosofici, ma bisognerebbe ricordare che non si tratta mai di speculazione filosofica pura, bensì di un

intreccio di teologia, di spiritualità e di cammino esistenziale di salvezza. Su questo tema si veda

quanto diremo più avanti a proposito delle vie della salvezza o liberazione.

Si mettono a punto e si sistematizzano vie diverse, offerte all‟uomo che vuole giungere alla piena e

totale liberazione, al moksa. Sul piano estetico e liturgico vediamo elaborate immagini divine di

grande bellezza classica, costruiti i templi di enorme importanza architettonica e composti inni di

notevole valore lirico. Nello shivaismo e nel vishnuismo sorgono grandi rappresentanti della

devozione della mistica, specialmente nel sud dell‟India.

2

Altri indù mettono, poi, in primo piano la potenza attiva degli dèi, la loro sakti personificata nella

forma della loro sposa, e che ha sul piano umano personale il corrispondente nella sakti o energia

divina, che si nasconde nell‟uomo, ma che si può risvegliare o sviluppare come sadhana, o “virtù”

fondamentale. I testi che contengono queste vedute penetranti della realtà sono i tantra o testi esoterici

e il movimento corrispondente è chiamato tantrismo o anche saktismo. Questa forma particolare

dell‟induismo è penetrata in numerosi gruppi religiosi ortodossi e non ortodossi. Tra questi ultimi

bisogna citare anche il buddismo nella sua forma evoluta del Mahayana, o “Grande Veicolo”, quando

penetrò nel Nepal e nel Tibet.

4. Quarto periodo (700 – 1750 d. C.)

È il periodo delle grandi costruzioni filosofiche e delle scuole di vita sviluppate da maestri come

Sankara, Ramanuja, Madhva, Nimbarka. Continua a svilupparsi il misticismo della bhakti, soprattutto

nell‟India del sud. Intanto crescono e assumono connotazioni distintive le correnti religiose dello

shivaismo, visnuismo, saktismo, tantrismo.

Al 1400 al 1750 sorgono molti e vasti commentari a carattere popolare. Pertanto la religiosità popolare

diventa il substrato che caratterizza poi il mondo indù fino ad oggi.

Questa è l‟epoca dell‟incontro-scontro con l‟Islam (1200-1750). L‟invasione musulmana non ha

impedito l‟evoluzione del pensiero indù sul piano religioso, ma l‟ha certamente fermata e piegata in

alcune regioni. Il culto di Rama, in questo periodo, prende ampiezza nel nord dell‟India, grazie a

Turasidasa. Alcuni indù cercano, poi, una risposta al conflitto religioso insanabile tra induismo e

Islam, e la esprimono nella poesia mistica, come kabir o nella religione monoteista di tipo indù, di tipo

sincretico, che è quella dei sikh, fondata dal guru Nanak (sikhismo).Tra gli imperatori mogol, Akbar si

distingue per la sua tolleranza e la sua apertura.

5. L’epoca moderna (1750-2000)

Giungiamo così all‟era moderna e contemporanea, l‟era dei grandi movimenti religiosi di riforma,

sollecitati anche dall‟incontro traumatico con l‟Occidente.

È l‟incontro con la cultura occidentale, che penetra poco a poco negli strati intellettuali indù.

Appaiono ora movimenti di riforma, in cui il primo promotore è Ram Moham Roy, fondatore del

Brahmosamai. Altri indù reagiscono diversamente a questo impatto con l‟occidente e con il

Cristianesimo, e rafforzano la propria ortodossia, oppure propongono risposte di tipo sincretistico,

come Ramakrishna (1834-1886), oppure Vivecananda (1862-1902) e Aurobindo Ghose (1872-1950).

Una rinascita della cultura indiana, partendo dalle basi tradizionali, si ha, poi, con il grande poeta

Rabindranath Tagore. Sul piano sociale e politico, fino al secolo XIX, si fanno strada profonde

riforme, che sboccano nell‟abolizione totale di certi usi come la sati, cioè il sacrificio volontario della

vedova sul rogo funebre del marito, il matrimonio dei bambini, ecc. La lotta non violenta fu, poi,

inaugurata da Gandhi (1869-1948). È certamente la più famosa personalità del nostro tempo e il padre

della patria indiana. È il Mahatma. È divenuto per il mondo intero un maestro di saggezza, una sorta

di profeta o apostolo della non-violenza. L‟uso dei metodi non violenti durante le campagne per la

conquista dei diritti civili e politici, l‟alta moralità della persona, che stava alla base di ogni azione

rivendicativa, la solidarietà effettiva con tutti gli uomini, specie con gli „intoccabili‟, la sua tolleranza

religiosa, la sua ricerca della verità, hanno fatto di Gandhi un punto di riferimento per coloro che

credono nella possibilità di migliorare le condizioni sociali e spirituali del mondo moderno. Egli era

legato al più rigido moralismo della tradizione indiana, influenzata non solo dal vishnuismo, ma anche

dal credo del Giainismo.

La figura di Gandhi è certamente una delle figure più alte dell‟induismo moderno. Tale figura segnala,

però, anche lo scossone forte che l‟induismo ricevette dal contatto col Cristianesimo.

È su questo incontro epocale con l‟Occidente e il Cristianesimo che vogliamo soffermarci un

momento. Comunità cristiane esistevano anche in alcune parti dell‟India fin dai primi secoli, ma il

loro influsso sull‟induismo fu piuttosto trascurabile. Infatti erano gruppi ristretti e più o meno chiusi.

L‟induismo li tollerava come delle caste a parte.

3

Con l‟avvento del dominio britannico la situazione cambiò profondamente. Infatti la nuova

legislazione mise in risalto anche i vari abusi, ingiustizie e immoralità, che da tempo si erano insinuate

nella mentalità induista. La cultura occidentale, pervasa, più o meno ipocritamente, da princìpi

cristiani, impartiva un‟educazione, attraverso i missionari protestanti, che comprendeva la lettura della

Bibbia. Tutto questo, messo a confronto con le condizioni dell‟induismo, creò negli intellettuali

indiani un certo imbarazzo. Molti di essi si sentirono attratti dal Cristianesimo.

Di conseguenza nacque un movimento culturale che va sotto il nome di neoinduismo. In questo

neoinduismo possiamo riconoscere tre fasi.

La prima fase è l‟impulso che si diresse verso una profonda riforma dell‟induismo mediante

l‟adozione di princìpi morali cristiani. La seconda fase è la reazione all‟incontro con il Cristianesimo

concretizzata con il richiamo al vedismo puro e insieme con l‟abbandono delle forme posteriori

dell‟induismo stesso, e l‟opposizione dichiarata ad ogni influsso di Cristianesimo. La terza fase, che

continua tuttora, è una totale difesa dell‟induismo, una sua reinterpretazione, con l‟intento di

dimostrare che, se rettamente inteso, esso non avrebbe nulla da correggere o da modificare e niente da

mutuare dall‟esterno.

b) Alcuni concetti fondamentali dell’induismo

1. Brahman e Atman

Come nella maggior parte delle religioni, l‟universo nell‟induismo è immaginato in modo molto

variabile, a seconda del livello di istruzione degli individui. L‟essenziale è che l‟induismo non sente

l‟universo come creato, nel senso dell‟Ebraismo, del Cristianesimo e dell‟Islam. Esiste, piuttosto, un

essere supremo, una sorta di Dio assoluto e impersonale, al di là di tutte le apparenze sensibili. Lo si

chiama Brahman. L‟universo procede da lui, un po‟ come l‟aria esalata dalla respirazione; può anche

sparire come se fosse di nuovo aspirato. Questo soffio è l‟essenza della vita ed è sovente identificato

con l‟ “io” di ciascun essere, l‟Atman il cui destino è di tornare all‟assoluto del Brahman. Così il

divino esiste in tutte le creature e la sua anima, l‟Atman, è indistruttibile. Ciò nonostante Brahman,

l‟inaccessibile, si personifica, in qualche modo. Il Brahman, radice e Fondamento dell‟Essere, Spirito

e Guida interiore, Centro e Fine del Ritorno, si personifica in Brahma, spirito universale e principio di

immortalità, sempre inscindibile da Kama, lo spirito dell‟amore e della fedeltà. Brahma, che ha i

caratteri del “deus otiosus”, assume in sé la funzione di alcuni dèi vedici (Brhaspati, Prajapati, il

“Germe d‟oro”). Ma il Brahman non si personifica solo in Brahma, ma in una Trimurti cioè una terna

di dèi tra loro complementari, in cui oltre a Brahma ve ne sono altri due più alla portata degli uomini,

più attivi. Sono Shiva e Vishnu. Il primo, Shiva, è un dio dinamico e che è come il dinamismo della

vita, che crea e distrugge successivamente. Vishnu è, al contrario, un dio statico, incaricato di

mantenere l‟ordine del mondo. Per semplificare, trascurando numerosi punti di vista, che sono

notevolmente divergenti tra loro, si può parlare di una trinità indù, comportante Brahma che è il

creatore, Vishnu il protettore e Shiva il distruttore. Questo schema non deve farci dimenticare che

Brahma ha un ruolo più astratto e che è all‟origine di tutto, ma resta sullo sfondo, come occultato da

Vishnu e da Shiva. Per questo il Brahma non è che raramente onorato. I suoi templi, i più celebri, sono

quelli di Khajuraho e Pushkar. Invece, vi sono numerosi complessi templari induisti, che mettono

Vishnu e Shiva in primo piano e costituiscono, esattamente, le sette vishnuite e shivaite. Per esse il

Brahma non è che un dio secondario. Niente impedisce, d‟altronde, di limitare il numero degli dèi ai

tre principali.

Una quantità di altri esseri, più o meno importanti, vivono in cielo e sono anch‟essi l‟emanazione

del Brahman. Come tali essi sono egualmente esseri transitori, ma la loro durata di vita è

incomparabilmente più lunga della nostra.

Di fatto storicamente dobbiamo registrare il passaggio dal politeismo vedico al politeismo classico,

che è il panteismo indù. Uno dei risultati dell‟offuscarsi delle distinzioni originarie tra gli dèi è che

nessuno di essi riuscì ad assurgere alla suprema posizione di creatore e sostenitore dell‟universo.

4

Nessun dio venne identificato con l‟Essere unico, che si pensava emanasse e sostenesse la

molteplicità.

In ogni caso resta l‟antico dualismo, tra materia caotica e informe e un agente intelligente che le dà

forma sensibile. Il passaggio dal politeismo vedico al monismo panteistico delle Upanisad appare già

nel decimo libro dei Rigveda e praticamente nell‟inno 10.90; 10.121; 10.129. Ma certamente è l‟inno

del Rigveda 10.129 il più interessante, il più pieno di contemplazione del mistero dell‟essere.

“Allora non esistevano né l’essere né il non-essere, né l’atmosfera né il firmamento e neppure

quanto gli è al di sopra. Che cosa racchiudeva? Dove? Sotto la protezione di chi? Che cosa era

l’acqua, profonda, insondabile? Allora non c’erano né la morte né l’immortalità, nessun segno della

notte o del giorno. L’uno respirava senza fiato, per forza propria. Null’altro esisteva allora se non

questi. In principio c’era la tenebra avvolta nella tenebra: tutto ciò era soltanto acqua indistinta.

Qualunque cosa fosse, l’unità, incominciando ad esistere, celata nel vuoto, fu generata dal potere del

calore.Al principio il desiderio che fu il primo germe del pensiero la ricoperse interamente.Saggi

profeti, cercando nei loro cuori trovarono nel non-essere il legame dell’essere. La loro corda era tesa

da parte a parte. V’era qualcosa al di sopra, v’era qualcosa al di sotto? C’erano portatori di seme e

potenze? Al di sotto c’era energia e al di sopra istinto. Chi sa veramente? Chi può qui dichiarare: Da

dove nacque, da dove proviene questa emanazione? Dall’emanazione di tutto questo gli dèi ebbero

origine soltanto più tardi. Chissà da dove è sorto?

Soltanto colui che veglia su di essa nel più alto dei cieli sa donde sorse questa emanazione

(=visrsthi), se la creò o non la creò. Egli solo lo sa o forse non lo sa neppure».

Emergono due concetti destinati a venire, in seguito, molto sviluppati: innanzitutto, la generazione

della creazione per mezzo del calore, e poi la supremazia del desiderio nel processo creativo. Il

termine calore (tapas) è quello stesso adoperato, nel linguaggio successivo, per indicare l‟austerità, le

pratiche ascetiche; in tutta la storia dell‟induismo le pratiche ascetiche, sovente portate a limiti

grotteschi, sono state considerate con la massima riverenza e timore, perché si pensa che determinino

poteri soprannaturali, applicabili sia ad usi buoni, sia cattivi. Esse possono creare e possono

distruggere. L‟altro elemento è quello del desiderio (kama) come la spinta fondamentale che mantiene

in vita il mondo fenomenico; è la potenza che si cela dietro il samsara. Per l‟induismo classico il

samsara, questo mondo, era - se non proprio il male in se stesso- così poco buono da fare della

liberazione o fuga dal mondo (moksa) l‟unica vera salvezza di tutte le cose esistenti. Il desiderio, poi,

anche se meno che nel buddismo, viene generalmente disapprovato perché creativo e, quindi, perpetua

la catena dell‟esistenza. Tuttavia né negli inni dei Veda sulla creazione e neppure nelle

noi

troviamo questo rifuggire dalle forze della vita: in questo stadio l‟induismo non è una religione che

nega il mondo. Sta ancora in bilico tra l‟affermazione del mondo e la sua negazione, incerto da che

parte volgersi.

Infine, una parola sulla cosiddetta grande conquista delle

e cioè la sintesi BrahmanAtman, ossia l‟identificazione dell‟anima individuale col fondamento dell‟universo.

2. Moksa (Mukti)

Ciò che soprattutto diversifica l‟Induismo, come pure il Buddismo suo derivato, dalle religioni

semitiche è la cieca accettazione della dottrina della rinascita, della reincarnazione- trasmigrazione

delle anime. Nelle Samhita e nei Brahmana non ve n „é traccia. È soltanto nelle Upanis

incontriamo per la prima volta questa dottrina, che doveva diventare poi fondamentale per tutto il

pensiero indù. Nel Rigveda l‟anima del defunto è portata in volo dal dio del fuoco Agni nell‟empireo,

dove si diverte con gli dèi in perfetta beatitudine, priva di affanni. Le gioie dell‟anima sono concepite,

come nella tradizione persiana, in termini materiali. C‟è anche una specie di inferno in cui saranno

gettati, al di sotto delle tre terre, coloro che agiscono male.

È già nella prima delle Upanisad la Brhadaraniaka Upanisad (6.2.15-16) che appare per la prima

volta l‟idea della dottrina della rinascita. Si distinguono tre classi di anime: l‟anima che fa affidamento

sulla fede, e cioè presumibilmente nell‟eternità dell‟Atman ; l‟anima che adempie i doveri vedici del

sacrificio e dell‟elemosina e delle pratiche ascetiche ; e l‟anima che ignora drasticamente queste due

5

vie. La prima si libera della ruota delle rinascite, la seconda ritorna su questo mondo, ma in forma

umana, la terza, invece, è condannata alla vita subumana di insetto o di rettile.

La rinascita, allora, non è soltanto un fenomeno fisico, perché gli induisti vi aggiungono una

componente morale: il peso dei nostri atti (il karma), che condiziona strettamente la qualità di ciò che

sarà la nostra prossima vita su questa terra. Secondo il modo con cui noi avremo svolto il nostro

compito nella società, rivivremo una condizione sociale brillante o miserevole. I meno meritevoli

possono rivivere, addirittura, la vita di un animale più o meno impuro! Il karma viene, pertanto, ad

indicare gli atti appropriati alle quattro grandi classi, cioè la classe dei brahmana, i sacerdoti, dei

ksatrija, o guerrieri, dei vaisia, che sono i commercianti, e i sutra, che sono, in qualche modo, quelli

che devono seguire le altre tre caste. Vi sono, infine, i fuori casta, i paria, gli intoccabili. Così un‟altra

versione del passo della Upanisad sopra citato ci dice che coloro la cui condotta è piacevole

entreranno nel grembo di una donna brahmina, ksatrija, vaisia, ma coloro la cui condotta è puzzolente

entreranno nel grembo di un cane, di un porco, di una cosa sporca e spregevole, di un fuori casta, di un

intoccabile! Questa dottrina, che doveva diventare presto l‟elemento più caratteristico dell‟induismo,

al tempo delle più antiche Upanisad era ancora oggetto di segreto gelosamente conservato.

Ora, poiché ogni azione produce un effetto o frutto o karma nel mondo temporale, ne segue che, a

meno di rompere questa catena di causa e di effetto, non vi sarà fine alla ruota delle rinascite. Le

Upanisad insegnano, però, che l‟anima umana nella sua essenza più profonda è, in qualche modo,

identica al Brahman, quel qualcosa di immutabile che malgrado tutto è la fonte di ogni cambiamento.

L‟anima, perciò, deve essere distinta dal solito “io” empirico, che trasmigra di corpo in corpo

portando con sé il carico di karma.

Dal tempo dell‟Upanisad in poi, la consapevolezza religiosa indù ha affrontato il problema cruciale

del rendersi conto di quest‟anima eterna, del liberarla dal rapporto immaginario reale con il complesso

psicosomatico che pensa, che vuole e agisce. Si tratta, in altre parole, di riconoscere come l‟anima

continui un faticoso cammino, accumulando sempre più karma, buono e cattivo, e scaricandolo nel

rispettivo cielo e inferno, per rinascere ancora e addossarsi nuovamente quel carico.

Allorché l‟universo è assorbito ancora una volta nella sua fonte e ha inizio la notte di Brahma,

l‟anima non è ancora libera, anche se sono passati venti milioni di anni, ma è soltanto inconsapevole,

dimentica del suo carico karmico. Infatti, allorché i venti milioni d‟anni dello stato di dissoluzione

sono passati, essa deve nuovamente sobbarcarsi questo carico di incubo. E si noti che gli stessi dèi non

vanno esenti dalla legge del karma; anch‟essi sono soggetti alla legge di causa e di effetto; e verrà un

giorno nel quale il karma buono, a cui devono la loro condizione privilegiata, si esaurirà. Allora

diventeranno uomini, perché soltanto attraverso l‟incarnazione umana si può raggiungere veramente

quel moksa o liberazione finale.

Questo ciclo di continue reincarnazioni è esattamente il Samsara. È descritto per la prima volta in

modo particolareggiato nella Maitri Upanisad (1,3-4), che è probabilmente la più tardiva di tutte le

Upanisad classiche e la descrizione non è certo una descrizione piacevole. Si vede il mondo come in

uno stato perpetuo di suppurazione e di decadimento. Gli oceani si prosciugano, le montagne crollano;

ogni cosa è vanità e soltanto l‟uomo è talmente folle da poter desiderare questa vanità! L‟uomo è

assetato di vita, tanto da non capire che è proprio questo amore per la vita che lo rende schiavo dei due

mali, del karma e del samsara.

Il samsara è descritto come un pozzo senz‟acqua, mentre l‟uomo è una rana che disperatamente vi

si dibatte. Il mondo appare all‟induismo come peggiore di una valle di lacrime, una giungla spietata,

piena di bestie feroci e di serpenti velenosi. L‟uomo allora, infelice, cerca vanamente una via di

scampo, ma si smarrisce nella giungla e cade in una buca con l‟apertura ricoperta da vermi che

strisciano. Questi gli si attaccano agli arti, mentre egli resta sospeso a testa in giù nella fossa. Ma

questo è soltanto l‟inizio dei tormenti, poiché i suoi occhi, allorché riescono a distinguere il fondo

della buca, scorgono un gigantesco serpente che è in paziente attesa della sua caduta per poterlo

divorare. E all‟imboccatura della fossa sta un altro enorme serpente pronto a calpestarlo nel caso egli

volesse raggiungere la sommità della fossa. Per fortuna sul margine della voragine cresce un albero in

cui c‟è un favo di miele; e questo favo, benché attiri molti insetti fastidiosi, lascia cadere del dolce

miele, di cui egli, se è fortunato, può gustare alcune gocce. Il miele gli dà un grande conforto e lo

6

distrae dagli orrori della fossa, glieli fa dimenticare ; ma il sollievo è di breve durata perché le radici

dell‟albero sono continuamente rosicchiate dai topi, topini bianchi e topini neri, che ricordano il tempo

che tutto consuma. E si accorge che l‟albero deve inevitabilmente crollare, trascinandolo con sé nel

fondo della buca, dove è appostato il serpente bramoso di sbranarlo.

È questa la parabola del samsara, che gli indù hanno in comune con gli Jaina. Questa parabola è

una posizione estrema, ma rende bene il sentimento d‟orrore che il mondo ispira ai cuori degli indù

classici. E se il mondo è così, ecco perché non si può che desiderare una liberazione dal samsara.

Ecco che allora si cercano le varie vie per la liberazione. In questo l‟induismo mostra tutta una serie di

soluzioni con alternative, qualche volta tra loro possibili.. Tutte sono ispirate da un comune fine: la

liberazione dal samsara, l‟eliminazione del karma.

3. Le tre grandi vie della liberazione

Il termine sanscrito mārga, che significa via, cammino, deriva dalla radice mrg o marg, che vuol

dire cercare, tendere, anelare, domandare. Nel contesto salvifico si tratta di conseguire un fine che è la

liberazione totale, percorrendo un certo sentiero. Spesso, invece di mārga, viene adottato il termine

yoga, la cui radice yuj significa legare insieme, unire, riunire, congiungere. Il verbo latino “iungere”,

il francese “joug”, l‟inglese “yoke” e l‟italiano “giogo” si rifanno alla stessa matrice linguistica.

Ci sono tre vie di salvezza, cioè tre sentieri, tre cammini che si possono percorrere per raggiungere

la meta. Esse sono il karmamārga o karmayoga, il jnānamārga o jnānayoga e il bhaktimārga o

bhaktiyoga.

Il karma-mārga è la via dell‟azione, delle opere. Questa via esige che l‟azione etica sia totalmente

disinteressata. Il sacrificio, inteso nel suo significato più profondo e più vasto, ne è la categoria

fondamentale.

Il jnāna-mārga è la via della conoscenza spirituale, della contemplazione, della gnosi. In questa via

la liberazione consiste in una mistica della conoscenza, che permette all‟uomo di prendere coscienza

dell‟identità dell‟Ātman e il Brahman immortale.

Il bhakti-mārga è la via della devozione amorosa. È il sentiero dell‟abbandono e del dono di sé al

Dio personale, il Bhagvat, il quale ama l‟anima del suo devoto e richiede da lui obbedienza

incondizionata.

4. Alcuni aspetti della spiritualità induista odierna

È certo che l‟induismo contemporaneo rilegge tutti i testi del passato, dai Veda, all‟Epica, ai

Purana, ai Tantra, fino alle composizioni della bakti medioevale, in chiave profetica e mistica; tutto è

visto come il convergere verso un fine, verso un unico scopo e precisamente l‟immortalità, la

beatitudine al di là del tempo e dello spazio. Tutto viene convogliato a questo fine: le arti figurative, la

danza, la drammaturgia, la musica, la letteratura. Infatti, per l‟induismo vi sono quattro fini dell‟uomo:

il kama, che è l‟amore o desiderio, l‟artha, che è l‟utile, il dharma, che è il dovere etico o religioso e il

moksa, cioè la salvezza. Quest‟ultimo, però, è certamente il più importante perché è la verità dei primi

tre, è l‟autenticazione del loro significato reale. L‟uomo, infatti, nella vita può esercitare tutti gli

strumenti che ha a disposizione per poter vivere secondo le categorie del piacevole, dell‟utile, ma solo

nei limiti consentiti dal dharma, cioè dalla legge morale. Questo vuol dire non prevaricare, essere

moderati, non abusare di nulla e di nessuno.

Lo scopo ultimo, però, di tutto questo rimane la salvezza. Coloro che hanno rinunciato a tutto ciò

che è nocivo a se stessi e agli altri sono i santi, cioè i sadhu. Infatti, su tutte le vie dell‟India, in

particolare nei luoghi religiosi e di pellegrinaggio, si incontrano dei curiosi personaggi, quasi nudi,

che sembrano quasi folli, chiamati dagli arabi “fachiri”, cioè poveri. Sono persone distaccate dal

mondo, che portano il nome di sadhu, cioè di puri, idea che esprime contemporaneamente virtù e

santità. L‟India conta, secondo delle stime forse un po‟ azzardate, almeno cinque milioni di sadhu.

7

Essi hanno rinunciato volontariamente all‟illusione dell‟esistenza per assicurarsi la liberazione

personale, per raggiungere, esattamente, la moksa.

Benché le tecniche praticate varino da un sadhu all‟altro, si tratta sempre di un‟ascesi del corpo e

dello spirito destinata ad unire l‟anima con l‟Assoluto, con il Brahman. Queste tecniche portano il

nome generale di yoga. La ricerca della perfezione spirituale nell‟ascesi è normalmente l‟ultimo stadio

della vita, innanzitutto, del brahmino. Egli, dopo avere avuto una famiglia, dopo avere assicurato che

la sua presenza non è più indispensabile nella famiglia, può diventare un sannyasin, (sanniasa= stato

di rinuncia) ossia una sorta di sadhu (= uomo santo e virtuoso/ monaco mendicante), che lascia il

mondo per vivere nel più puro distacco, solo con Dio, e diviene per gli altri il segno indicatore di una

direzione verticale, verso cui ognuno, più o meno, prima o poi, è chiamato ad elevarsi. Certamente,

però, non vi sono soltanto dei sadhu brahmini ; infatti, gli indù di tutte le caste possono scegliere la via

della rinuncia, la via del distacco.

Per chi resta nel mondo e si impegna nel vivere quotidiano, esiste invece il distacco, come lo

insegna, ad esempio, la Bagavadgita, che, però, è il contrario del disimpegno; è, anzi, il massimo

dell‟impegno, poiché riguarda un interesse che va al di là dell‟immediato, dell‟individuale e

dell‟egoismo del gruppo. Costui cerca di compiere il proprio dovere fino in fondo, senza trascurare

nulla per ottenere il fine desiderato; bisogna, però, non angustiarsi se, nonostante tutto l‟impegno,

questo fine non è conseguito: infatti, il fine ultimo rimane sempre il moksa, cioè la liberazione.

Inoltre, la salvezza, comunque sia concepita in termini teologici, può essere anticipata anche

quaggiù da colui che sa riconoscere il divino in sé e intorno a sé. In tal modo la salvezza si attua nella

misura in cui l‟uomo si fa libero, in cui agisce liberamente, in cui si svincola dai condizionamenti, che

sono espressi, appunto, dal concetto di karma. L‟azione libera è quella disinteressata, non egoistica e,

quindi, non condizionata. Ci si salva man mano che ci si libera dal peso del passato, che grava su di

noi, e dall‟azione strumentalizzante che noi facciamo degli altri, per raggiungere i nostri fini. Tale

libertà è anche al di là dello stesso dharma, perché non risponde più al senso del dovere morale, ma

diviene spontaneità rispetto al dovere. Alcune scuole indiane esprimono la condizione dell‟uomo

salvo già in questo mondo con il termine di “liberato in vita” (jivanmukta).

Ed ora, a conclusione, una parola sullo yoga.

Nello yoga sono comprese le varie discipline mediante le quali è possibile raggiungere il controllo

del corpo e della mente, e pervenire all‟esperienza interiore dello spirito e alla conoscenza liberatrice.

Così nello yoga confluiscono sia le religioni ortodosse sia quelle eterodosse, anche se nella sua

formulazione sistematica esso è considerato come uno dei sei dharsana, cioè dei sei sistemi filosofici.

Evidentemente gli altri sistemi filosofici possono, comunque, avvalersi delle tecniche yoga.

In particolare, è strettamente legato allo yoga il sistema più antico dell‟induismo, il samkhia.

Nell‟induismo troviamo lo yoga diffuso in molte opere della tradizione etico-puranica e in specie nella

Baghavadgita. Vi è lo yoga sutra di Patanjali che codifica un insieme di pratiche e di norme, le quali

possono essere di origine assai antica, prima della stessa civilizzazione ariana.

Per accedere allo yoga bisogna evitare gli impedimenti che sono, praticamente, la ricerca del

piacere, l‟ira, la cupidigia, l‟ansia, il torpore del sonno. Sul piano etico è necessaria l‟osservanza della

non-violenza, la sincerità, l‟onestà, l‟astinenza sessuale, la povertà. Seguono, poi, gli obblighi positivi

che si chiamano purezza, frugalità, ascesi, studio e devozione al Signore. In altre parole, se vi è un

impedimento dovuto a inclinazioni contrarie è necessario coltivare la virtù opposta. Senza dubbio

nello yoga sono importanti le posizioni del corpo, che devono essere stabili ed agevoli, dopo uno

sforzo iniziale. Diversi tipi di posizione variano, in numero e forma, a seconda di diverse scuole di

yoga. Una volta scelta la posizione confacente si procede al controllo della respirazione, e il tutto è

volto ad ottenere il dominio completo dei sensi, la concentrazione della mente, la meditazione e,

infine, l‟estasi (samadhi). I poteri straordinari che possono derivare agli yogin, coloro che praticano lo

yoga, non hanno cause di ordine magico, ma soltanto derivano dall‟ estasi. Lo scopo dello yoga non è

di ottenere una performance fisica, ma di sottomettere il corpo al potere dello spirito, dominando, così,

le varie facoltà naturali, ottenendo la possibilità di superare il mondo naturale e di giungere alla

assolutezza dello spirito. L‟Occidente, allorché vede nello yoga una tecnica di rilassamento mentale e

corporeo, e ne ignora invece la dimensione eminentemente religiosa, mostra una sostanziale

8

incomprensione della vera natura dello yoga. Nel suo insieme lo yoga cerca la padronanza del

comportamento del corpo e in particolare della respirazione, per raggiungere quell‟attenzione e quella

concentrazione intellettuale, necessarie per giungere alla liberazione. Praticando esse lo yogin

acquisisce una capacità di contemplazione, che può applicare con la volontà a un oggetto, a un‟idea o

persino al nulla. Si può constatare, quindi, una certa parentela tra la meditazione buddista dello zen e

lo yoga induista.

IL BUDDISMO

1)

La figura del Buddha

Il Buddha è un personaggio storico e insieme leggendario, fino ad essere divinizzato e

„moltiplicato‟.

1.1. Il suo nome è Siddharta Gautama; nasce verso il 560 a.C. nell‟India settentrionale, in uno Stato vicino al

Nepal. Egli è il contemporaneo di Mahavira, il fondatore del Giainismo.

Come Mahavira, Gautama apparteneva alla casta dei guerrieri e suo padre governava un piccolo regno ai

piedi dell‟Himalaya, 170 chilometri a nord di Benares. Sul luogo della sua nascita fu eretta, nel III secolo d.C.,

una colonna che si vede ancora oggi, con l‟iscrizione: “Il benedetto è nato qui”.

Si sposò molto giovane e oltre alla moglie ebbe tre concubine. Ma una notte abbandonò la famiglia e i

privilegi della sua casta con gli agi della corte, per farsi uno dei tanti asceti che vagabondavano, presi dalla

ricerca di una verità superiore. Condusse una vita così rigorosa nell‟ascetismo, che giunse a trovarsi in pericolo

di morte. Per questo l‟iconografia buddista rappresenta spesso il Buddha penitente, nella sembianza di un

cadavere, seduto in posizione yogin. Consapevole di questo rischio corso, cerca una via di mezzo tra lo sfarzo

della corte e il rigorismo dell‟asceta, dedicandosi alla meditazione. Raggiunse così quell‟illuminazione, in

seguito alla quale venne chiamato “Buddha” o lo svegliato, cioè l‟illuminato.

1.2. Vi sono su di lui moltissime leggende; in particolare sulla sua nascita, più che sulla nascita di qualsiasi

altro capo religioso. Anche queste leggende, comunque, esprimono delle intenzioni simboliche ben precise! Sua

madre era una donna di affascinante bellezza e ebbe un sogno: quello di portare in grembo un elefante bianco.

Alla nascita del Buddha ci furono prodigi nel cielo, terremoti, fiori fuori stagione, musica celeste, guarigioni

miracolose. Quattro dèi lo deposero in una rete d‟oro, ma il neonato si rizzò subito in piedi, fece sette passi e

disse con la voce forte come ruggito di leone: “Io sono il capo del mondo. Questa è la mia ultima rinascita. Non

ci sarà alcun‟ altra esistenza”. (Queste leggende sono dovute in gran parte alla tradizione vicina al “Grande

Veicolo” o Buddismo mahayana). Tale corrente, infatti, giunse ad una divinizzazione del Buddha, e vide nel

Buddha una manifestazione del Buddha celeste, del divino.

1.3. Successivamente Gautama Siddharta visse alla corte, felice, e passò in un vortice di piaceri e di distrazioni

sempre diverse. Il padre, però, era a conoscenza di un oscuro vaticinio, per il quale il figlio sarebbe stato o un

prode guerriero, dominatore di tutte le nazioni, oppure un asceta, “mezzo per migliorare il benessere e i meriti

dei mortali”. Ovviamente il padre desiderava che il figlio fosse un prode guerriero e, da rispettoso delle dottrine

brahmanico-indù, compiva tutti i doveri della propria casta, quella dei guerrieri. Il padre si sarebbe, allora,

adoperato per impedire che il figlio vedesse la miseria umana, mettendo delle guardie in ogni lato della corte, a

non più di una lega l‟una dall‟altra, con il solo compito di tenere lontano dalla vita del figlio i segni fatali della

miseria umana.

1.2. Un giorno, però, il figlio vide una persona canuta, che si aggirava curva sotto il peso degli anni. Allorché il

padre lo venne a sapere, si allarmò e rese ancora più rigida la sorveglianza. Intanto, ordinò di distrarre il figlio

con le più belle e brave danzatrici, così che, sprofondato nei piaceri, non venisse neppure sfiorato dall‟idea di

farsi asceta. Ma le previsioni del padre naufragarono, allorché un giorno Siddharta Gautama uscì dalla reggia e

vide i quattro segni: i segni della malattia, della vecchiaia, della morte e della rinuncia ai piaceri della vita.

Infatti, nello stesso giorno, trovandosi sul carro, Gautama vide un vecchio, un malato, un cadavere e, infine,

incontrò un asceta, che gli indicò l‟unico genere di vita al quale doveva aspirare il saggio.

Fu la vista del monaco che lo fece riflettere sulla rinuncia ai piaceri della vita e sulla pace che si prova nel

cercare la perfezione. In ogni caso, è chiaro che egli fu sconvolto dalla sofferenza incontrata nel mondo e fu

spinto a cercarne le cause e i rimedi.

1.5. Si alzò in piena notte, si allontanò di nascosto da sua moglie, giunse ai confini del regno del padre.

Abbandonò tutto ciò che aveva, tranne una veste, e cominciò a fare una vita errante, la vita dell‟asceta, andando

da un maestro all‟altro e cercandone uno che risolvesse il problema del dolore del mondo. Ma non trovò

nessuno che potesse dare una risposta a tale problema. Quando in un villaggio vide un giorno cinque bramini,

9

che stavano facendo un rigoroso digiuno, si unì a loro e digiunò talmente da diventare pelle ed ossa e da

rischiare la morte. Le costole sporgevano - dice la leggenda - come travi in una capanna che sta rovinando. E

cadde a terra svenuto. Quando rinvenne si accorse che non era quello il modo di cercare la verità; riprese,

perciò, a mangiare e a sentirsi di nuovo in forze, ma i cinque bramini lo abbandonarono disgustati.

1.6. Gautama continuò la sua ricerca finché giunse all‟antica città santa di Gaya, sulle rive di un affluente del

Gange. Non si fermò nei templi della città, ma sotto l‟albero, che da allora in poi fu chiamato l‟”albero Bo”,

cioè l‟albero dell‟illuminazione, decise di restarvi finché non avesse scoperto la verità decisiva. Fu il momento

più difficile e importante della sua vita. Uno spirito maligno, Mara, cioè la morte, venne a tentarlo, ma dopo un

giorno e una notte brillò finalmente la luce, e Gautama divenne il Buddha, l‟illuminato.

1.7. La leggenda buddista abbellisce, con interventi preternaturali, la lotta interiore di Gautama e descrive,

anche, la ripercussione cosmica della sua vittoria: terremoti, piogge di fiori, ecc. Fu in questa “notte”, quindi,

che l‟asceta Gautama assunse l‟appellativo di Buddha, mentre in precedenza era chiamato Bodhisattda, cioè

“essere destinato all‟illuminazione”. Questa illuminazione egli la espose, poi, nel cosiddetto sermone di

Benares (che sembra essere uno dei pochi dati storicamente certi), detto anche il discorso su “la messa in moto

della Ruota della Legge”. Questo percorso è redatto secondo lo schema stereotipato della retorica indù e della

medicina indiana: la scoperta della malattia, la causa della malattia, l‟eliminazione della malattia, i mezzi per

ottenerla. Questo discorso è davvero uno dei grandi testi religiosi e sapienziali dell‟umanità.

1.8. Il discorso di Benares viene dopo che il Buddha superò la tentazione di non rivelare a nessuno la sua

illuminazione. Infatti, egli incontrò per strada i cinque bramini che lo avevano abbandonato e che cercavano,

ormai, di ignorarlo. Furono, però, così colpiti dalla sua dottrina e dalla bellezza di tale dottrina, che divennero i

suoi primi discepoli. La tradizione buddista ci tramanda i nomi di costoro, e sono: Saridutta, Moggallana,

Ananda, il discepolo prediletto, Kassapa e Anuruddha. Costoso chiesero e ottennero dal Buddha la

consacrazione; nacque così la prima comunità buddista, detta Sangha.

1.9. Abbiamo così, accanto alla figura del Buddha e alla sua Dottrina salvifica, la comunità, che si pone come

terzo gioiello del Buddismo. Il primo è il Buddha, il secondo è la Dottrina, il terzo, appunto, è la comunità!

1.10. Il Buddha poté insegnare circa quarant‟anni nel nord dell‟India, predicando il suo messaggio di speranza,

di felicità, di una via possibile di salvezza. Tale salvezza non giunge come dono della grazia di Dio, ma come

conquista del proprio intelletto e della propria volontà. Su Dio Buddha preferì, normalmente, tacere.

1.11. Non mancarono, ovviamente, le resistenze e le difficoltà al compimento della sua missione, ma in punto

di morte, all‟età di circa ottant‟anni, fu circondato da numerosi suoi seguaci, fra cui il fedele Ananda, al quale

affidò le sue ultime disposizioni. Ben presto nella sua comunità monacale entrarono a far parte anche i laici, che

adottavano la morale buddista e che ancora oggi sovvengono ai bisogni materiali dei bonzi. Dopo una lunga

resistenza, Buddha acconsentì anche al desiderio della suocera di vedere ammesse alla comunità anche le

donne. In tal modo, il Buddismo, da monachesimo, si converte a religione aperta a tutti.

1.12. Ecco un testo buddista sulla morte di Siddharta Gautama:

«Giunta la stagione delle piogge, il Beato (“beato e maestro” sono i titoli tradizionali di Buddha) fu colpito

da grave malattia. Ebbe dolori così forti che lo portarono sulla soglia della morte... Il Beato, rivolto al

venerabile Ananda, disse: “Le forze mi vengono meno, Ananda. Sono vecchio, sono un anziano che ha

percorso la via della vita e ha toccato la sua età. Ho ottant’anni. Come un carro sconnesso si mantiene unito

solo con molta difficoltà, così, Ananda, si mantiene unito con grande difficoltà il corpo di chi ha compiuto la

sua missione... Procurate, dunque, di essere luce a voi stessi, e rifugio; null’altro sia il vostro rifugio che la

dottrina che adesso o in futuro, dopo la mia morte, procurano di essere luce e rifugio...

Ananda, quei bonzi che adesso o in futuro, dopo la mia morte, procurano di essere luce e rifugio a se stessi,

coloro che in null’altro trovano rifugio, coloro che trovano luce e rifugio nella dottrina, costoro, Ananda,

staranno nella sublimità, perché si sforzano di percorrere la via retta...”.

Il Beato parlò anche ai bonzi e disse loro: “Potrebbe darsi, o bonzi, che uno di voi, magari soltanto uno,

nutra un dubbio, un’incertezza su Buddha, sulla dottrina, sulla congregazione, sul sentiero o sull’esercizio.

Chiedete, o bonzi, per poi non avere pentimenti e non essere costretti a dire a voi stessi: Abbiamo visto il

Maestro faccia a faccia, ma non abbiamo osato fargli domande mentre era in mezzo a noi”.

Finito che ebbe, i bonzi continuarono a tacere. Solo il venerabile Ananda disse al Beato: “Magnifico

signore! Mirabile signore! Questo è quanto io credo, signore. Nella comunità di bonzi non ve n’è uno, uno

solo, che nutra un dubbio, un’incertezza su Buddha, sulla dottrina, sulla congregazione, sulla via o

sull’esercizio...”.

Riprese il Beato, rivolto ai bonzi: “Bene, o bonzi, ecco ciò che vi dico: Ogni cosa è destinata a perire:

lottate con impegno!”. Queste le ultime parole del Perfetto» (dal Mahaparinibbanasutta che fa parte del

Dighanikaia).

10

Le spoglie del Buddha vennero cremate e le ceneri distribuite in varie località, dove, più tardi, furono

costruite le cosiddette stupa, che sono monumenti reliquiari.

2) Il canone buddista

Il canone, redatto nel secolo I° a.C. sotto Vattgamani, re dello Sri Lanka, è denominato i tre canestri

(tripitaka o in sanscrito tipitaka), perché gli scritti di pergamena sono raccolti entro tre canestri.

Questo vuol dire che il canone è una triplice raccolta di scritti, ognuna delle quali viene chiamata

canestro. Già l‟idea del „canestro‟ fa comprendere come il canone buddista sia potenzialmente sempre

aperto, e quindi la dottrina buddista sia suscettibile di continue evoluzioni.

1) Il primo canestro è il canestro della disciplina monastica (Vinaya-pitaka), contiene le 227 regole per il

monaco e il commento ad esse, frammischiate a stralci leggendari sulla vita del Buddha. Il trattato è diviso in

due parti: la prima riguarda le violazioni gravi della regola, che comportano l‟esclusione dall‟ordine, la seconda

le violazioni leggere. I brani più antichi risalgono al 400 a.C. e, quindi, sono relativamente vicini all‟epoca del

Buddha.

2) Il secondo canestro è il canestro dei Sutra, ovverosia dei discorsi didascalici (Sutta-Pitaka). Sono

raccolte che comprendono i discorsi didascalici tenuti dal Buddha o a lui riferiti da qualche discepolo, che li ha

ricevuti in visione durante la meditazione. È certamente il canestro più importante, redatto in forma di discorsi,

poesie e dialoghi. È diviso in cinque raccolte (Nikaya):

3) Il terzo canestro è quello della dottrina superiore della salvezza, o anche il canestro della dottrina

astratta (Abhidhamma-Pitaka). È il canestro meno antico ed è redatto sotto forma di catechismo, contenente

domande e risposte. La raccolta è divisa in sette trattati sui poteri psichici, sulle virtù ascetiche, sulle eresie,

sull‟individualità differenti, sui fenomeni fisici, sul metodo logico e sul problema della causalità.

4) Data la molteplicità delle lingue parlate in India, gli scritti buddisti sono redatti in lingue differenti. La

loro diffusione fuori dall‟India ebbe come conseguenza un enorme lavoro di traduzione. Su tutte queste

traduzioni emerge, certamente, per la sua mole, la raccolta cinese. Il Canone buddista risulta così immenso, ma

ha un senso diverso da quello che può essere, ad esempio, il Canone ebraico o la Bibbia cristiana, o il Corano

musulmano. Infatti, il Buddismo non ha mai considerato chiuso, nel tempo e nel contenuto, il suo Canone.

Questa scrittura è, in qualche modo, una testimonianza del Buddismo più che la sua norma; è una grande

raccolta, dalla quale le singole correnti e i singoli gruppi scelgono come canonici i libri per essi più importanti,

mentre considerano solo subordinatamente gli altri, quando addirittura non li rifiutano.

5) I buddisti settentrionali del mahayana hanno libri sacri più numerosi di quelli del piccolo veicolo. In

particolare, ricordiamo la Scrittura del diamante, che ci è stata preservata nel libro più antico che sia mai stato

stampato, non solo in Cina, ma nel mondo intero. Risale, infatti, al IX secolo d.C. e si trova ora al British

Museum.

6) Ancora più importante è “La scrittura del Loto” o “Loto della legge meravigliosa”. È un libro scritto in

sanscrito verso il II secolo d.C., ma è molto più popolare nella traduzione cinese. Il Loto è il simbolo del

Buddha e del suo insegnamento. Il Buddha, glorificato, vi appare sulla cima di un monte, un monte

dell‟Himalaya, circondato da migliaia di altri Buddha, da dèi e discepoli. Lamenta che la via percorsa dai

monaci è troppo stretta e che conduce alla salvezza solo pochi privilegiati; egli vuole, invece, annunciare una

via larga, un grande veicolo di salvezza per tutta l‟umanità, cioè una via di fede e di grazia. Chiunque invochi il

Buddha con fede sarà salvo, perché il Buddha e gli altri esseri celesti sono pieni di compassione per gli uomini

e li aiuteranno a trovare il Nirvana.

3) La ‘via di mezzo’ del Buddha: una sapienza auto-soteriologica

3.1. La polemica con il brahmanesimo

Per comprendere la dottrina del Buddha bisogna partire dalla sua polemica con il brahmanesimo. Nel dialogo

della “rete di Brahma”, egli mette l‟accento proprio sulla posizione polemica nei confronti delle distorcenti e

infruttuose dottrine speculative, che lo avevano preceduto: “O monaci, quanti esseri viventi di una certa

grandezza si trovano in questo stagno, tutti si trovano impigliati in questa rete, circondati strettamente da essa

e in essa prigionieri», così, o monaci, son tutti quegli asceti e brahmani, chiusi in una rete, e se fanno salti ne

fanno solo nella rete, stretti da essa e presi in essa” (Brahma-jalasutta III, 72).

11

3.2. I tre gioielli

Il monaco zen, il giapponese Dogen (1200-1253) spiega così la formula del triplice gioiello: “Noi ci

rifugiamo nel Buddha perché egli è il nostro grande maestro; nella Legge perché è buona medicina; e

nell’Ordine perché è formato da eccellenti amici,

3.3. Il Dhamma

Per quanto riguarda la dottrina, cioè il Dhamma, essa coincide, in definitiva, con la “Via di mezzo”. Infatti, il

Buddha inizia il sermone di Benares, rivolto ai cinque asceti, contestando i due estremi ai quali egli era giunto

attraverso un movimento pendolare, e scartando tali estremi. Ai suoi cinque compagni propone come ideale la

“Via di mezzo”, la Via delle quattro nobili verità. Illustriamo qui le quattro nobili o sante verità.

a. La prima verità:

“È questa, o monaci, la Santa Verità circa il dolore: la nascita è dolore, la vecchiaia è dolore, la malattia è

dolore, la morte è dolore; l’unione con quel che dispiace è dolore, la separazione da ciò che piace è dolore, il

non ottenere ciò che si desidera è dolore...” (Mahavagga 1,6,10). Questa verità, che riguarda il dolore nel

Buddismo, è vista in rapporto alla non permanenza delle cose. La sofferenza, il dolore, è un concetto

amplissimo, che implica il dolore fisico come la malattia, la vecchiaia, la morte e i fenomeni psichici

concomitanti, come solitudine, angoscia, tristezza. Tutto questo include, però, anche i fattori della non

permanenza, della transitorietà e della limitatezza delle cose. Nel nostro linguaggio filosofico chiameremmo

questo lo scandalo della contingenza.

b. La seconda verità:

“Questa, o monaci, è la Santa Verità circa l’origine del dolore: essa è quella sete che è causa di rinascita,

che è congiunta con la gioia e con il desiderio, che trova godimento or qua, or là; sete di piacere, sete di

esistenza, sete di estinzione.

c. La terza verità:

Questa, o monaci, è poi la Santa Verità circa la soppressione del dolore: è la soppressione di questa sete,

annientando completamente il desiderio, è il bandirla, il reprimerla, il liberarsi da essa, il distaccarsi”.

d. La quarta Nobile Verità:

È quella della via allo spegnimento del dolore e consiste nel nobile ottuplice sentiero. Scrive il Dhammapada

191-192: “Colui che invece cerca rifugio nel Buddha, nella Legge e nella Comunità, scorge con retta

cognizione le quattro nobili verità: il dolore, l’origine del dolore, la cessazione del dolore e il nobile ottuplice

sentiero che conduce all’ acquietarsi del dolore.

1. La retta fede: la vista e l’opinione e la comprensione giusta e adesione incondizionata alle quattro verità.

2. La retta risoluzione, o volontà pura con retto proposito, oppure pensiero ed intenzione giusta.

3. La retta parola, ovverosia la parola giusta, l’astensione dalla falsità e dalle false azioni.

4. La retta azione, con l’astenersi dall’uccidere, dal rubare e da ogni impudicizia. È l’attività giusta!

5. Il retto comportamento, ovverosia retta condotta di vita, cioè retto modo di procurarsi il sostentamento e i

modi di esistenza giusti.

( Questi tre sentieri riguardano il comportamento morale (retta parola, retta azione, retto contegno).

6. Il retto sforzo, cioè la volontà di incrementare le qualità buone, orientate ad evitare ciò che è nocivo e a

rafforzare ciò che è salutare.

7. Il retto ricordo, l’attenzione giusta rivolta all’osservazione e al controllo del corpo, delle sue percezioni,

del pensiero e delle presunte realtà del mondo.

8. La retta concentrazione, ovverosia la meditazione giusta cui si tende attraverso lo sprofondamento dei

vari stati meditativi, che rendono possibile la conoscenza perfetta.

3.4. Il Sangha

Il terzo gioiello è costituito dal Sangha, termine che significa gruppo, congregazione, e indica propriamente

la comunità dei monaci buddisti. È una comunità in cui è possibile vivere l‟accentuazione che caratterizza

l‟etica buddista, non fatta solo di rinunce, ma di attenzione ai sentimenti di amicizia, di compassione. Il

Buddismo si presenta come la prima religione, in ordine di tempo, che abbia predicato la fratellanza umana. Per

questa apertura universale della sua predicazione il Buddha non può accettare il sistema sociale delle caste

indù…

12

3.5. L’escatologia buddista: il Nirvana

In pali (detto nibbana) significa letteralmente estinzione, cessazione, e indica l‟estinzione assoluta

di quella brama di vivere che si manifesta con l‟avidità, con l‟odio, con lo smarrimento, ecc. La sete di

vivere trattiene l‟essere prigioniero del samsara. Questa sete viene estinta da un atto di sapienza

(prajña) che libera l‟uomo dall‟ìillusione dell‟esistenza di un „io‟ (anatta). Così il karma si dissolve e

l‟uomo è liberato da ogni rinascita futura. Il nirvana è dunque l‟uscita definitiva da un mondo di

illusione di contingenza, il dukkha. Il buddismo esprime il nirvana in linguaggio puramente negativo,

perché ogni affermazione sarebbe un limite. Questo, in definitiva è affermare che il nirvana è

l‟assoluto. Vi è un profondo apofatismo del buddismo circa la possibilità di dire il nirvana quale fonte

di beatitudine infinita. D‟altra parte se si tiene presente che il buddismo non si appoggia su nessuna

rivelazione di ordine soprannaturale, si capisce la scelta di astenersi, di fronte alla possibilità di parlare

positivamente del nirvana come assoluto.

Una variazione nella concezione del nirvana, però, si registra tra il Theravada e il „Grande Veicolo‟

(vedi sotto). Nel primo , poiché gli elementi che compongono il mondo fenomenico vengono ritenuti

reali, bisogna uscire dal samsara per accedere al nirvana. Nel secondo, in quanto gli elementi sono

ritenuti illusori e vuoti, in sostanza non esistono distinti dalla realtà assoluta, se presa nella sua

vacuità. Ne consegue che per il „Grande Veicolo‟ nirvana e samsara sono due facce della stessa

medaglia, e non è necessario uscire dal samsara per accedere al nirvana. Grazie ad una illuminazione

(bodhi; satori nel linguaggio zen) che fa vedere la realtà come è, si trova già il nirvana all‟interno del

samsara.

4) Il culto buddista

Per il culto dobbiamo distinguere, in particolare, tra le due grandi correnti del Buddismo, tra il il

Theravada (cioè la dottrina dei padri) e il Grande Veicolo (Mahayana).

4.1. Nel Theravada non vi è il sacerdozio, sia per ragioni dottrinali, sia per ragioni storiche. Infatti,

il piccolo veicolo è più vicino alla predicazione originaria del Buddha, con il suo atteggiamento

antibrahmanico, antiritualista e antisacerdotale. Si ignora l‟esistenza di un Dio personale, e, pertanto,

non si ha bisogno di chi svolga funzioni sacerdotali, o si ponga come intermediario tra i fedeli e

l‟essere divino. I monaci del piccolo veicolo non sono sacerdoti, non esercitano funzioni sacerdotali,

non compiono atti di ministero sacerdotale o di culto. Il culto buddista per il Theravada non è

organizzato, pubblico, ma è soltanto privato. Il culto sopravvive a livello di generosità popolare da un

affare puramente personale del credente, il quale, direttamente, senza alcun intermediario, offre le sue

preghiere e i suoi doni al Buddha. Il popolo non viene mai invitato a radunarsi e non si riunisce mai

per compiere un atto di culto pubblico. E così i monaci, da parte loro, non benedicono matrimoni, non

assistono moribondi, non esercitano alcun ufficio che abbia lo scopo di condurre i fedeli alla salvezza.

Non hanno neppure il dovere di istruire i fedeli. Quando un fedele porta al monaco un‟offerta, costui

ripete delle formule in lingua pali, non comprensibili per il popolo. Allorché si legge che un monaco

ha insegnato la legge preziosa, si deve intendere che ha recitato alcuni passi delle scritture, che quasi

nessun fedele comprende. Raramente qualche monaco istruisce il popolo usando la lingua volgare ed

esortando il popolo a seguire i precetti del Buddha. Questo comportamento non è dovuto a mancanza

di impegno, ma è coerente con la dottrina del piccolo veicolo, secondo il quale il problema della

salvezza è strettamente individuale.

Nei paesi buddisti dell‟Asia meridionale vi sono certamente molti templi, detti pagode; sono edifici

a forma di cono, che richiamano alla mente le piramidi e, si dice, che custodiscano reliquie degli

antichi Buddha. I fedeli non possono entrarvi, ma di fronte al tempio vi è un piccolo santuario con

l‟immagine del Buddha e qui la gente si può fermare a meditare. Gli uomini e le donne vi si recano

per allontanarsi dal rumore della città, per godere un po‟ di pace e per mettere ordine nella propria vita

personale. Alcune pagode sono molto celebri per la loro bellezza, quali la Pagoda Dorata, che è più

alta di San Pietro e che si trova a Rangoon. Come già accennato, in questo Buddismo non vi sono

cerimonie o rituali fissi; di tanto in tanto, però, si celebrano delle feste stagionali ed allora si radunano

folle enormi per commemorare gli avvenimenti della vita del Buddha o per celebrare l‟inizio o la fine

13

della stagione delle piogge. Intorno ai cortili delle pagode vi sono piccoli santuarietti, con immagini e

statue da venerare ed anche stanze dove i fedeli possono riposarsi e riflettere sui testi sacri.

4.2. Ben diversa è l‟importanza, invece, che attribuisce al culto il Buddismo Mahayana, in

conseguenza della sua identificazione del Buddha con l‟Assoluto e della fede nella potenza mediatrice

dei Bodhisattva. Nel Mahayana il bonzo svolge funzioni decisamente sacerdotali, con una liturgia

solenne, spesso non dissimile per quanto riguarda l‟aspetto esteriore dalle nostre liturgie cattoliche!

Ornamenti sacri, non di rado magnifici, che ricordano casule, stole, altari ornati di fiori e candelieri,

uso abbondante dell‟incenso, salmodia dei Sutra, processioni rituali. Per i fedeli, però, non c‟è obbligo

di frequentare la pagoda in giorni determinati; tuttavia alla gente piace andarvi, se non altro per la

bellezza del luogo, per i tesori d‟arte che vi si possono ammirare. Non dimentichiamo che, comunque,

la caratteristica principale anche di questo Buddismo, per quanto riguarda il culto, rimane sempre la

meditazione (cfr. lo Zen).

Nei paesi dell‟Asia settentrionale si venerano molti Buddha e nobili personaggi sconosciuti ai

buddisti meridionali; celebre è specialmente Amida, “il Buddha della luce infinita”, che invita gli

uomini a riposare nella pura terra o nel paradiso occidentale. I devoti lo invocano ogni giorno con le

parole: “Amida, t‟adoriamo!”.

Il Buddismo del Grande Veicolo adora anche Kwanyin, la dea della misericordia o, meglio ancora,

colei che guarda con compassione. La compassione di questi esseri santi, la loro bontà con gli uomini

e la fede che suscitano, non si limitano, però, a preghiere e meditazioni, perché i devoti sono invitati a

mostrare la loro compassione verso il prossimo, a servire chi soffre, a ritardare la propria salvezza fino

a quando tutti gli esseri potranno essere salvi.

Nel Buddismo settentrionale le pagode, i monasteri sono come quelli del Buddismo meridionale,

anche se sono costruiti in stile cinese o giapponese. Purtroppo, nei paesi comunisti molti templi e

monasteri sono stati distrutti e trasformati in scuole e caserme; altri, però, specialmente quelli di

notevole importanza artistica, sono stati restaurati. In Giappone il culto ha, poi, un motivo particolare

ed è il fatto che la pagoda, praticamente, monopolizza il culto dei defunti, le cui ceneri sono deposte

nei cimiteri annessi. I parenti vi si recano per la festa dei morti nei loro vari anniversari. Quando il

Bodhisattva, onorato nel tempio, ha una particolare reputazione di taumaturgo, si organizzano ogni

anno, ad un epoca fissata, pellegrinaggi, oltre che visite individuali. Ricordiamo, poi, qui che una

varietà, particolarmente diffusa in Giappone, del Buddismo è lo Zen, che non usa tutti i testi sacri

delle altre forme del Buddismo e che si basa essenzialmente sulla meditazione.

4.3. Infine, una parola sul Buddismo tibetano. Il Tibet è un paese completamente buddista e,

sebbene aderisca al Buddismo settentrionale, ha, però, molti caratteri del Buddismo del Diamante. Il

Dalai Lama, capo spirituale dei tibetani, è ritenuto reincarnazione di Kwanyin o Cenresi. Come tutti i

buddisti settentrionali tibetani venerano come libro sacro la scrittura del Loto. La dottrina che vi è

esposta è chiamata gioiello; per questo la preghiera ripetuta continuamente dai tibetani, facendo

scorrere tra le dita i grani del rosario, è: “Salve, gioiello del Loto!”.

Nel Tibet, poi, si incontrano spesso le cosiddette “ruote della preghiera”. Alcune sono in mezzo ai

fiumi e girano come le ruote dei mulini ad acqua, altre sono sistemate nei templi e vengono mosse dal

vento, oppure vengono mosse dai monaci. Vi sono, inoltre, le cosiddette bandiere della preghiera, cioè

lunghe strisce di tela attaccate ad alti pali, le quali recano scritti i testi sacri e preghiere che

ondeggiano al vento. Vi sono, poi, i muri della preghiera, su cui sono scritti i testi sacri, mantra, letti e

recitati dai fedeli. Oltre a questo sono numerosi i templi e le pagode che custodiscono reliquie sacre.

Fino all‟invasione comunista, nel 1959, vi erano nel Tibet grandi monasteri, frequentati da molti

ragazzi, dove si svolgevano solenni cerimonie con luci, profumi d‟incenso, suono di campane, liturgie

solenni. Il regime comunista ha distrutto molti monasteri, ma il Buddismo continua ad essere la

religione dei tibetani e il Dalai Lama, ora vivente da esule in India, rimane il loro capo spirituale. Il

futuro, comunque, del Buddismo tibetano è affidato ai 100.000 esuli che vivono fuori del Tibet.

4.4. Alla luce di quanto abbiamo detto, la differenza fondamentale tra il Mahayana e l‟Hinayana per

il culto deriva dalla diversa concezione della salvezza. Per il Piccolo Veicolo (o Theravada) ciascuno

deve operare la salvezza da solo. Non solo, ma nessuno può fare alcunché per la salvezza degli altri.

Nel Grande Veicolo, invece si persegue la via di una più ampia, superiore ed universale salvezza. Il

14

Mahayana afferma un rigoroso monismo, molto simile alla dottrina professata dagli induisti. Di

conseguenza, il grande veicolo vede la salvezza non solo come un problema dei singoli, individuale,

ma come un problema collettivo, universale. La redenzione non può essere raggiunta con sforzi isolati

e indipendenti, ma ha bisogno di reciproco aiuto dei fedeli. “Sàlvati, salvando gli altri”, è il precetto

fondamentale del grande veicolo.

Perciò, l‟ideale religioso non è più l‟arhat o monaco perfetto, che si chiude in sé nella ricerca della

via della salvezza, ma il Bodhisattva, cioè l‟aspirante Buddha, il Buddha in potenza. Come il Buddha

rinunziò alle delizie del Nirvana e restò nel mondo per salvare tutti gli uomini, così il Bodhisattva, o

imitatore del Buddha, deve rinunziare al possesso immediato del Nirvana finché ci saranno altri esseri

da condurre alla liberazione. Siamo ben lontani, quindi, dall‟individualismo soteriologico del

Theravada. E tra le virtù che il Bodhisattva deve esercitare occupa, al primo posto, allora, l‟amore del

prossimo, che lo spinge a fare un dono disinteressato non solo dell‟aiuto materiale, ma anche

dell‟aiuto spirituale.

15

IL SIKHISMO

1) Rilevanza del discorso sul sikhismo, data la significativa presenza dei Sikh nella pianura padana,

spesso impegnati nell‟agricoltura e in particolare nell‟allevamento.

2) La parola Sikh è la forma in lingua panjabi della parola sanscrita „shishya‟, che significa

„discepolo‟. Essi sono i discepoli del guru Nānak e dei suoi nove successori spirituali. Si ricordi qui

che tutti i Sikh sono panjabi, ma non tutti gli abitanti del Panjab sono Sikh.

3) Dal punto di vista della storia delle religioni, esso si presenta come una religione di transizione,

in quanto accoglie in sé elementi significativi dell‟induismo e dell‟islamismo. Eppure non è un

semplice fenomeno di sincretismo, come se fosse una setta uscita dall‟induismo e contaminata

dall‟islamismo. La fenomenologia del sikhismo mostra invece una realtà più complessa e con elementi

di singolarità, di originalità.

4) Il guru Nānak (1469-1539) entra in contatto con poeti e mistici visnuiti, per cui è necessario

l‟amore o la devozione amante per il dio supremo (bhakti), che è l‟Uno, privo di ogni attributo. Questa

era per loro la via della liberazione (

; mukti). Fu anche influenzato dalla corrente shivaita, in

particolare dagli yogin.

5) Sul versante dell‟incontro con i musulmani, egli si ispira non tanto alla tradizione della sharia,

ma alla mistica dei sufi.

6) Egli inizia una valutazione critica dell‟induismo e dell‟islam cercando di tenere ciò che è il

meglio di queste religioni, ma rigettando ciò che gli sembrava nuocere all‟armonia universale; ma vi

aggiunge poi ciò che deriva dalla sua esperienza più profonda. Infatti egli, senza un grande sforzo

deliberato di riconciliazione, nutriva un amore uguale per tutte e due le religioni e una simpatia reale

per loro.

7) Chi è dunque un Sikh? Un discepolo del guru Nānak crede

- in Dio (Akāl Purakh),

- nei „dieci guru‟ (da Nānak al guru Gobind Singh),

- nello Sri Guru Granth Sāhib, cioè nel Venerato Maestro Libero dei Guru,

- negli altri scritti, e negli insegnamenti dei Dieci Guru,

- nella cerimonia di iniziazione al Khālasā,

- e non crede (anche se non esclude) in nessun altro sistema e in nessun‟altra dottrina religiosa (così

Sikh Rahit Maryāda).

8) Nānak ha insegnato l‟unicità di Dio secondo un rigido monoteismo (cfr. Islam); chiama l‟Essere

Supremo semplicemente l‟Uno, il senza secondo, l‟eterno, l‟infinito, il penetrante tutto. Non vi è

incarnazione né alcuna immagine può contenerlo.

9) Il fine supremo è la liberazione (mukti). Si ricordi che il sikismo accetta dell‟induismo l‟idea del

ciclo delle rinascite. Bisogna liberarsi dal samsara attraverso la devozione amorevole, il ricordo

costante del Nome divino. Attraverso questa devozione l‟uomo si libera dall‟asservimento

dell‟egoismo e dalla preoccupazione di sé che lo separa dalla fonte originale, la scintilla divina.

10) Superando l‟egoismo (haumai) si realizza la verità, cioè la via che conduce all‟unione completa

con l‟Eterno.

11) Le forme esteriori della pietà sono da Nānak rifiutate per mettere l‟accento sulla comprensione

della verità, accompagnata da un intenso amore di Dio, un completo abbandono in lui, alla sua

volontà.

11) A differenza di tendenze religiose dominanti nell‟epoca di Nānak, tendenze portanti

all‟evasione, al disinteresse per il mondo sociale, il sikhismo ha invece attenzione al sociale, mosso da

un ottimismo di fondo, per cui l‟uomo, come creazione di Dio, è partecipe della sua luce, ed è

essenzialmente buono, non malvagio. La realtà è la dimora propria di Dio, unico e vero, perciò la fede

sikh considera la felicità materiale dell‟uomo tanto importante quanto la sua liberazione spirituale.

12) Nānak attribuisce grande importanza alla condotta morale, decisiva almeno quanto la dirittura di

pensiero (ortodossia). Mette l‟accento sul sevā, cioè sul servizio umile ed assiduo. Egli insiste poi

sulla necessità di promuovere, attraverso il servizio, il benessere della comunità. Così, alla fine dei

16

suoi giri di predicazione, si stabilì a Kartāpur, un villaggio da lui fondato, dove si stabilì la prima

comunità dei discepoli. Questa insistenza sulla comunità dei discepoli è affine a certe correnti del

buddismo…

13) A questa comunità si partecipa senza distinzione di casta, ma mossi soltanto dallo spirito del

sevā. E questo è un chiaro superamento dell‟organizzazione in caste della società indù, così

fortemente radica nella visione religiosa dell‟induismo.

14) La comunità del guru Nānak, già durante la sua vita, aveva in deposito la parola del guru

attraverso i suoi bānī, cioè le sue parole, la sua scrittura – la gurmukhī –, il suo stesso stile musicale

con cui le sue parole venivano cantate e memorizzate.

15) Il consolidarsi del sikhismo come istituzione comunitaria si ha già con Nānak, quando egli

designò tra i suoi discepoli il suo successore, rendendolo uguale a sé, dandogli la sua luce,

chiamandolo Angad, cioè membro del suo corpo, parte di se stesso.

16) Il processo di trasmissione fu ripetuto fino al tempo del decimo guru, Gobind Singh (16661708). L‟idea è che i dieci guru furono „uno nello spirito‟, anche se diversi nel corpo. Tutte e dieci,

quindi, sono partecipi della stessa liberazione. Tra questi guru va segnalato guru Rām Dās, nato nel

1534 e morto nel 1581, che costruì un centro che sarebbe stato poi chiamato Amritsar. Il guru Arjun vi

costruì, in mezzo al lago, il Tempio d‟oro (Harimandir). In questo tempio venne installato il Granth

Sahib (Libro Maestro)

17) Guru Gobind Singh istituì come guru proprio il Libro Sacro. La stirpe dei guru-persone

terminava. La successione passò al „guru Granth‟ per sempre. Esso diventava così, per i sikh l‟autorità

perpetua, spirituale e storica. Il suo ruolo per garantire la coesione della comunità è stato

fondamentale. Cominciato come fede spirituale, monoteista ed etica, il sikhismo divenne

progressivamente, con la rivelazione del guru Nānak, un ordine unito, ben specifico, con forte

preoccupazione sociale e, dopo la morte dell‟ultimo guru, divenne sempre più forza politica, fino a

coincidere con uno stato. Si ricordi che Gobind Singh concepì la comunità come un ordine marziale,

costituito dagli eletti di Dio, i Khalsa. Il sikh riceve il nome di Singh (leone), se è un uomo, oppure di

Kaur (principessa), se è una donna. Dal punto di vista dell‟abbigliamento, vi sono anche segno

esteriori dei sikh: capelli non tagliati e raccolti nel turbante, pettine nella chioma, braccialetto di

acciaio, pantaloncini corti (e, a quell‟epoca, un pugnale caratteristico).

18) I territori sikh indipendenti furono uniti fra loro nel potente stato di Khālsā da parte di Ranīet

Singh (1780-1839). Furono le guerre con gli inglesi a far finire, verso la fine del XIX secolo, il

governo sikh del Panjab.

19) Una corrente di riforma tenta di ritrovare l‟essenza e la purezza dell‟insegnamento, sommerso

prima dallo splendore del potere, e poi dalla sua rovinosa fine. Il sikhismo dovette poi affrontare la

sfida del proselitismo cristiano inglese e dell‟educazione occidentale. Questo movimento di riforma è

il Singh Sabhā, che è la forza vitale della riscoperta dell‟identità sikh, sempre tentata però di

identificare indipendenza politica con identità religiosa. Molti sikh non hanno accettato la spartizione

del Panjab, che divide la popolazione sikh in due parti pressoché uguali.

20) Sottolineiamo alcuni aspetti rituali. Si diventa pienamente sikh attraverso un rito di iniziazione

alla comunità (khalsa = pura). Egli riceve poi il nome di Singh (leone), se è un uomo, oppure di Kaur

(principessa), se è una donna. Si noti che questa comunità „pura‟ è caratterizzata dall‟assenza di

barriere sociali, come voleva l‟insegnamento di Nānak, ma come concretamente realizzò Gobind

Singh.

21) Si ricordi qui che i due sessi hanno diritto all‟iniziazione, che la regola di non tagliarsi i capelli

vale per entrambi, e che contravvenire a questa regola è considerato diventare come dei decaduti,

degli immorali. Questo, del resto è un dei cinque K (in punjabi ognuna di queste parole inizia con il k)

obbligatori. Il più problematico per noi è il pugnale (kirpan). Kirpan deriva dalle parole Kirpa (che

significa: atto di gentilezza, benedizione o un favore) e Aan (che significa: onore, rispetto o

autostima). Così, per i sikh , il Kirpan è rappresenta l‟impegno per il rispetto di sé e per la propria

libertà di spirito. Il sikh che lo indossa è simbolicamente un soldato dell‟Armata di Dio, e lo utilizza

per proteggere i deboli e i bisognosi e come difesa personale, ma un Kirpan non è mai da utilizzare per

scatti di ira.

17