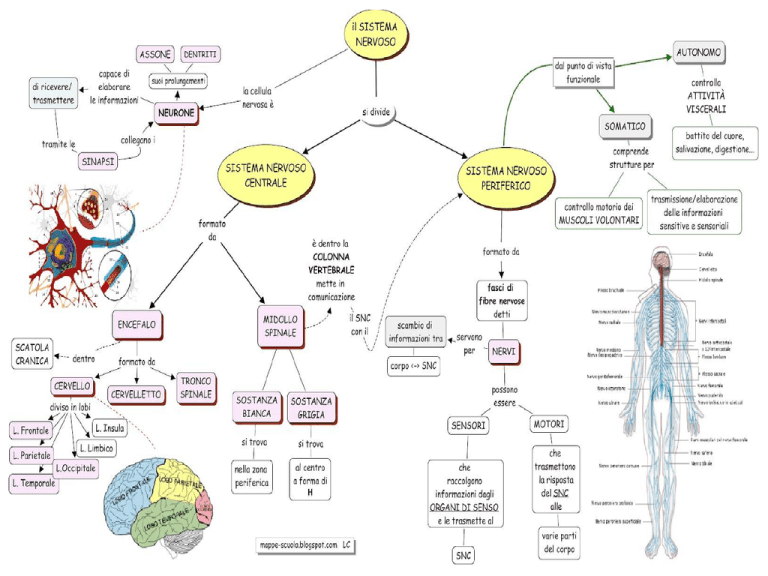

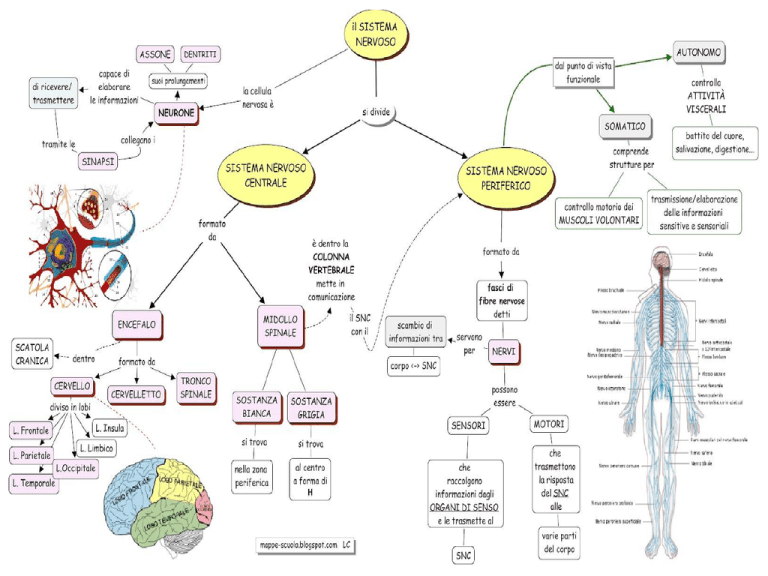

SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso è la sede dell'assunzione, elaborazione e trasmissione delle informazioni;

in altre parole, assieme al sistema endocrino e immunitario, è un sistema di regolazione

delle funzioni corporee

Il sistema nervoso è un complesso sistema elettrochimico, composto da oltre 1000 miliardi di cellule, che viaggia a 400 km all’ora e che

assorbe il 20% dell’ossigeno dell’organismo

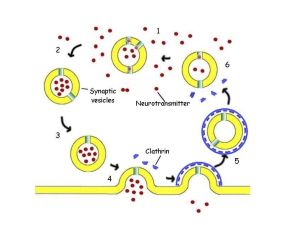

TEORIA DELLA NEUROTRASMISSIONE CELLULARE (primi studi di fisiologia sperimentale metà XIX sec.)

il passaggio dell’informazione tra cellule nervose e tra queste e le rispettive cellule effettrici

(connessioni intercellulari specializzate dette «sinapsi») è mediato dall’azione di una

sostanza chimica definita «neurotrasmettitore o neuromediatore», il quale diffonde nello

stretto spazio delimitato dalla cellula di origine e dalla cellula bersaglio giustapposta e,

attraverso l’interazione con il suo recettore, assicura la trasmissione dell’informazione (si

parla quindi di sinapsi chimica ≠ sinapsi elettrica)

SISTEMA

NERVOSO

PERIFERICO

SOMATICO

CENTRALE

AUTONOMO

SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Encefalo e Midollo Spinale formano il sistema

nervoso centrale (SNC) o asse cerebrospinale (o

nevrasse o tubo neurale) che è in grado di

raccogliere, trasmettere e integrare le informazioni.

Custodito

all'interno

della

scatola

cranica

(encefalo) e del canale vertebrale (midollo spinale),

il SNC, viene protetto ulteriormente e nutrito dal

sistema delle meningi, dal liquor cerebrospinale e

dal proprio sistema di vascolarizzazione (barriera

emato-encefalica,

emato-liquorale

e

emato-

retinica)

to be continued…….

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO

Il sistema nervoso periferico (SNP) è formato dai nervi cranici o cefalici e dai nervi spinali

(formanti assieme i nervi encefalospinali) e dai relativi gangli

Il sistema nervoso periferico viene suddiviso funzionalmente (non solo) in:

❖ volontario o somatico

❖ involontario o vegetativo o autonomo

Neurotrasmettitori del SNP

•Acetilcolina

•Noradrenalina

•Adrenalina

•Dopamina

•Serotonina

•Istamina

•GABA

•NO

7

I muscoli sono i principali organi effettori del sistema

nervoso (ma non solo!) e attivano il loro sistema

contrattile in risposta ai segnali inviati attraverso le fibre

nervose

Il controllo nervoso della contrazione può essere

volontario o involontario, a seconda del tipo di fibre

muscolari

L’innervazione involontaria riguarda le fibre muscolari

lisce degli organi viscerali e le fibre striate del

miocardio; viene effettuata dal sistema

neurovegetativo e gli effetti sull’organo innervato

possono essere eccitatori o inibitori

L’innervazione volontaria riguarda solo i muscoli

scheletrici ed è effettuata dai motoneuroni, che

collegano il sistema nervoso centrale con le fibre

muscolari. Gli effetti sul muscolo innervato sono

eccitatori

SISTEMA NERVOSO SOMATICO

Il sistema nervoso somatico (SNS) trasporta le informazioni relative ai movimenti e ai sensi

dal sistema nervoso centrale al resto del corpo e viceversa

È formato dalle fibre nervose periferiche che portano le informazioni sensoriali (provenienti

dalla pelle e dagli organi di senso) al sistema nervoso centrale e dalle fibre nervose motorie

che dal sistema nervoso centrale viaggiano verso i muscoli scheletrici

All'interno del sistema nervoso somatico si trovano principalmente due tipi di neuroni:

❖ neuroni sensitivi o afferenti

❖ motoneuroni o efferenti

I neuroni sensitivi portano le informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale

I motoneuroni trasportano invece le informazioni dal cervello e dal midollo spinale alle fibre

muscolari

Il segnale nervoso, rappresentato da impulsi elettrochimici, viaggia lungo i prolungamenti

dei neuroni per essere trasmesso dal cervello o dal midollo spinale alla pelle, agli organi di

senso o ai muscoli e da qui al sistema nervoso centrale

Il termine somatico deriva dalla parola greca soma (corpo)

In effetti il sistema nervoso somatico si fa carico proprio di aspetti prettamente fisici,

essendo responsabile:

❖ dei movimenti dei muscoli volontari

❖ del processamento delle informazioni sensoriali associate a stimoli esterni, incluse

quelle legate all'udito, al tatto e alla vista

Il sistema nervoso somatico è inoltre associato ai

movimenti involontari anche detti arco riflesso

spinale: in questo caso i muscoli si muovono

involontariamente, senza ricevere un comando dal

cervello

Questo fenomeno si realizza quando una via

nervosa si connette direttamente al midollo spinale

(l'istinto a ritirare la mano dopo aver toccato un

oggetto bollente o il movimento involontario della

gamba quando viene stimolato un punto specifico

del ginocchio)

Il riflesso nervoso, definito arco riflesso, è una reazione del sistema nervoso

centrale a stimolazioni esterne o interne (rilevate tramite i recettori sensoriali), atta a

modificare lo stato di contrazione muscolare o di secrezione ghiandolare (reazione

motoria, vasomotoria o ghiandolare) Rappresenta il meccanismo più semplice con cui il

sistema nervoso può dare una risposta pronta e adeguata a determinati stimoli

I riflessi interessano sia il sistema nervoso volontario che quello vegetativo

Meccanismo di base, elementare, di un arco riflesso:

recettore sensoriale > via nervosa afferente o sensitiva >

centro nervoso (posto nel sistema nervoso centrale) > via

nervosa efferente o motoria > effettore (muscolo o ghiandola)

I riflessi nervosi vengono suddivisi in:

❖ semplici (detti anche incondizionati o congeniti)

❖ complessi (o condizionati o acquisiti)

Quando i riflessi nervosi hanno come centro nervoso

il midollo spinale, si definiscono riflessi spinali

(monosinaptici o polisinaptici)

gli archi riflessi monosinaptici sono principalmente adibiti al controllo dei movimenti

gli archi riflessi polisinaptici (interneuroni) sono in genere determinati da stimoli dolorifici

GIUNZIONE NEURO-MUSCOLARE

struttura di collegamento tra terminale del motoneurone

e fibra muscolare scheletrica (SINAPSI CHIMICA)

Gli assoni dei motoneuroni fuoriescono dalle corna

ventrali del midollo spinale o da alcuni nuclei motori di

nervi cranici, e terminano, senza far sinapsi intermedie,

sulla fibra muscolare formando un tipo di sinapsi molto

specializzata, detta giunzione neuromuscolare

La terminazione assonale è rigonfia (bottone sinaptico)

di neurotrasmettitore (Ach) ed entra in contatto con

una regione specializzata, ricca di recettori, della fibra

muscolare (placca motrice)

Gli effetti sul muscolo innervato sono eccitatori

Ciascun motoneurone innerva più fibre muscolari,

formando insieme un’unità motrice

MECCANISMO DELLA TRASMISSIONE NEURO-MUSCOLARE

Una volta che un impulso nervoso proviene alla giunzione, l’Ach viene

estrusa dalle vescicole negli spazi sinaptici.

Ciò è dovuto a un flusso di ioni calcio che dal liquido extracellulare

entrano nelle membrane dei terminali al momento dell’arrivo del

potenziale di azione (apertura dei canali del calcio voltaggio-dipendenti).

La messa in libertà del mediatore avviene in modo rapido, in meno di 1

millisecondo, e si ritiene che per ogni impulso si liberino un milione di

molecole di Ach a livello di ogni terminazione nervosa.

L’Ach liberata viene rapidamente inattivata per distruzione ad opera della

acetilcolinesterasi, ma il tempo per il quale essa rimane a contatto con la

membrana della fibra muscolare, è quasi sufficiente ad eccitarla, mentre

la rapida rimozione dell’Ach impedisce la rieccitazione della fibra, una

volta che si sia esaurito il primo potenziale d’azione.

L’acetilcolina viene idrolizzata dalla acetilcolinesterasi in colina e acetato:

la colina viene conservata tramite riassunzione attiva all’interno della

terminazione nervosa, dove viene riconvertita in acetilcolina dall’enzima

colin-acetiltranferasi

L’Ach si fissa a recettori (detti nicotinici) della membrana muscolare, con

conseguente aumento della permeabilità agli ioni sodio con loro

ingresso all’interno della cellula, che come risultato ha una

modificazione locale (cioè a livello della placca motrice)del potenziale di

membrana, che aumenta di circa 50-75 millivolt, detto potenziale di

placca

i recettori nicotinici sono recettori

associati a canale ionico

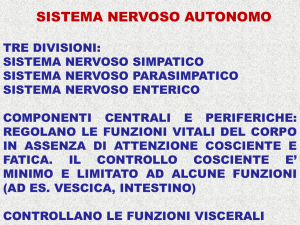

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

Il sistema nervoso autonomo (SNA), è quell’insieme di cellule e fibre che innervano gli organi

interni e le ghiandole, controllando le cosiddette funzioni vegetative, ossia quelle funzioni

che generalmente sono al di fuori del controllo volontario (meglio dire cosciente)

Il SNA è parte del sistema nervoso periferico ed ha la funzione di regolare l’omeostasi

dell’organismo. Il suo sistema neuromotorio non è influenzabile dalla volontà. Opera con

meccanismi appunto autonomi, relativi a riflessi periferici, sottoposti al controllo centrale

(Ipotalamo)

La comprensione di questo sistema ha un’importanza profonda nella pratica clinica

Esempio: nel 1960 la sopravvivenza dei pazienti che andavano incontro a infarto miocardico non

superava i cinque anni, soprattutto perché era molto difficile riuscire a controllare l’ipertensione che

spesso si accompagna a questa patologia, essendone spesso anche la causa primitiva. Oggi, molti

pazienti reduci da un infarto riescono a condurre una vita del tutto normale. Il cambiamento, in termini

di sopravvivenza e qualità di vita, è dovuto proprio al fatto che abbiamo imparato a controllare il SNA

mediante l’uso di farmaci e di procedure mediche

COSTITUITO DA PORZIONI ANATOMICAMENTE E FUNZIONALMENTE DISTINTE MA SINERGICHE

(singolarmente composte da una porzione sensitiva, o afferente, ed una motoria, o efferente)

❖ sistema nervoso simpatico o ortosimpatico

❖ sistema nervoso parasimpatico

❖ sistema nervoso metasimpatico o enterico (fibre nervose che innervano i visceri)

Le due principali componenti del sistema nervoso vegetativo (orto e parasimpatico)

scatenano negli organi bersaglio degli effetti in parte contrastanti

In buona sostanza l’ortosimpatico svolge una funzione di stimolazione e reazione (due

sono i termini che sintetizzano questa reazione: combatti o fuggi)

Il parasimpatico svolge una funzione contraria, infatti ha la proprietà di coordinare il riposo

e le fasi digestive

ORGANIZZAZIONE ANATOMICA DELLE EFFERENZE AUTONOMICHE

I centri per il controllo dell’attività autonoma si trovano nell’IPOTALAMO,

il quale è collegato indirettamente con la corteccia cerebrale (attraverso di

esso, la vita affettiva e di relazione può condizionare l’attività vegetativa), BULBO e

PONTE

Le vie efferenti del sistema nervoso autonomo si compongono di due

neuroni: neurone pregangliare e di neurone postgangliare

I corpi cellulari dei neuroni pregangliari si trovano nella colonna grigia

intermedio-laterale del midollo spinale, gli assoni dei postgangliari (detti

fibre postgangliari) vanno a terminare sugli effettori viscerali

Le fibre pregangliari abbandonano il SNC e fanno sinapsi con i neuroni

postgangliari, cioè con i neuroni motori viscerali che si trovano all’interno di

gangli periferici. Tali gangli, che contengono dalle centinaia alle migliaia di

neuroni gangliari, vengono chiamati gangli autonomi

I neuroni postgangliari innervano effettori viscerali quali il muscolo

cardiaco, i muscoli lisci, le ghiandole e il tessuto adiposo

Gli assoni dei neuroni postgangliari vengono chiamati fibre postgangliari,

cioè fibre che partono dai gangli autonomi estendendosi fino agli organi

bersaglio periferici

GANGLIO AUTONOMO

funziona come una corsa a

staffetta Nel ganglio, il primo

staffettista (fibra pregangliare)

passa

il

testimone

(il

neurotrasmettitore) al successivo

corridore (fibra postgangliare),

che poi lo porta al traguardo

(organo bersaglio)

La trasmissione a livello delle giunzioni sinaptiche fra i neuroni pregangliari e

postgangliari, e fra i neuroni postgangliari ed effettori autonomici è mediata da

sostanze chimiche, e più precisamente da acetilcolina (Ach) e noradrenalina (in

minima parte anche da dopamina)

sistema simpatico

sez. toraco-lombare del midollo

spinale

Fibre pregangliari corte, fibre

postgangliari lunghe (azione estesa)

sistema parasimpatico

sez. cranio-sacrale (craniale e sacrale) del

midollo spinale

Fibre pregangliari lunghe, fibre

postgangliari corte

SIMPATICO

Sistema nervoso simpatico

Organizzato in modo da inviare impulsi generalizzati.

Interviene nell’adattamento all’ambiente e nelle

situazioni di stress (pericolo, rabbia, paura…),

pertanto:

-aumenta la frequenza cardiaca

-aumenta la pressione arteriosa

-determina vasocostrizione cutanea e splancnica, e

vasodilatazione muscolare

-causa dilatazione della pupilla e dei bronchioli

-Non è essenziale per la vita se il soggetto viene

mantenuto in un ambiente controllato

23

EFFETTI DELL’ATTIVAZIONE SIMPATICA

L’innervazione simpatica viene tradizionalmente descritta come una componente che

svolge una funzione di attacco o fuga (fight or flight)

Fa capo a reazioni spesso opposte rispetto all’innervazione parasimpatica:

broncodilatazione, vasocostrizione, tachicardia, costrizione degli sfinteri, contrazione della

muscolatura delle vie spermatiche (quindi contribuisce all’eiaculazione)

La componente simpatica decorre con i rami anteriori dei nervi spinali compresi fra C8 e L2

(alcuni testi riportano T1 ed L3)

Le fibre mieliniche pregangliari si portano ai gangli del sistema toraco-lombare; da qui le

fibre postgangliari amieliniche (grigie) si portano ai territori di innervazione

L’innervazione degli organi è composita:

❖ i gangli cervicali innervano la faccia e in parte il cuore

❖ i gangli toracici vanno a innervare la componente polmonare e ghiandolare

❖ le regioni inferiori sono innervate da fibre che fuoriescono da tre gangli prevertebrali

(celiaco, mesenterico superiore e mesenterico inferiore)

CONDIZIONI SPERIMENTALI DI SIMPATECTOMIA

RECETTORI ADRENERGICI

❖ I recettori α1 sono accoppiati a una proteina G con effettore la fosfolipasi C e

producono i loro effetti principalmente grazie al rilascio di Ca2+ intracellulare

(EFFETTO ECCITATORIO)

❖ I recettori α2 sono accoppiati a una proteina Gi (proteina G inibitrice) la quale inibisce

l'azione dell'adenilato ciclasi riducendo pertanto la formazione di cAMP inibendo i

canali del calcio

(EFFETTO INIBITORIO)

❖ I recettori β1 sono accoppiati a Proteine G stimolatrici che innalzano il livello di cAMP

attivando delle proteinchinasi che innalzano il livello di calcio intracellulare

(EFFETTO ECCITATORIO)

❖ I recettori β2 sono accoppiati a una proteina G stimolatrice e attivatrice della

Proteinchinasi A che ha come substrato la chinasi della catena leggera della miosina

(MLCK), generando così un rilassamento muscolare (liscia bronchiale e vasale)

(EFFETTO ECCITATORIO)

POSIZIONE E FUNZIONE DEI RECETTORI ADRENERGICI

α1: è un recettore di tipo eccitatorio postsinaptico presente in prevalenza sulla muscolatura liscia dei

piccoli vasi (resistenze periferiche), la cui stimolazione genera contrazione della muscolatura liscia

vasale generando un aumento della pressione. Presente anche sulla muscolatura del sistema

urogenitale e degli sfinteri (sembra inoltre che questo recettore abbia dei ruoli importanti per il

controllo dell'umore e del comportamento)

α2: è un recettore presinaptico, presente sulle terminazioni nervose, è deputato alla regolazione della

secrezione di neurotrasmettitori catecolaminergici: la sua attivazione determina una diminuzione della

produzione di noradrenalina - feedback negativo. (il suo antagonista yohimbina è utilizzato per la cura

dell'eiaculazione tardiva)

β1: è un recettore di tipo eccitatorio, importantissimo per l'attività cardiovascolare, è principalmente

presente a livello cardiaco e renale, la sua stimolazione genera a livello cardiaco un effetto inotropo e

cronotropo positivo mentre a livello renale stimola la secrezione di renina da parte delle cellule

juxtaglomerulari

β2: è un recettore di tipo eccitatorio accoppiato a proteina Gs come tutti i beta recettori; è presente a

livello della muscolatura liscia di alcuni apparati: muscolatura liscia bronchiale, muscolatura liscia

gastrointestinale ed è inoltre presente sulla muscolatura liscia di coronarie e grandi vasi che irrorano la

muscolatura scheletrica. L'attivazione di questo recettore genera quindi il rilassamento della

muscolatura liscia bronchiale, gastrointestinale e dei grandi vasi periferici. Inoltre è importante per il

metabolismo glucidico conducendo ad un innalzamento della glicemia. (questo recettore sembra essere

il mediatore degli effetti di vasodilatazione ortosimpatica che si evidenziano al livello del tessuto

muscolare scheletrico)

β3: è un recettore di tipo eccitatorio, presente soprattutto a livello del tessuto adiposo. Qui attiva

l'enzima lipasi che libera acidi grassi dai trigliceridi. Eventuali agonisti di questo recettore potrebbero

essere target terapeutici potenziali per la cura dell'obesità

Muscolatura vasale

PARASIMPATICO

Sistema nervoso parasimpatico

Organizzato per inviare impulsi ben definiti e

localizzati. Implicato nella conservazione

dell’energia e della funzionalità degli organi nei

periodi di bassa attività, pertanto:

-rallenta la frequenza cardiaca

-diminuisce la pressione arteriosa

-Stimola motilità e secrezione gastrointestinale

-Facilita l’assorbimento delle sostanze nutritive

-Protegge la retina dalla luce eccessiva

-Favorisce le funzioni della vescica

37

EFFETTI DELL’ATTIVAZIONE PARASIMPATICA

Il parasimpatico è dato da quella parte del sistema nervoso autonomo che provvede a

funzioni viscero-sensitive e somato-sensitive oltre a:

❖ broncocostrizione, peristalsi della muscolatura gastroenterica, eccitosecrezione di

ghiandole salivari, lacrimali nonché ghiandole extramurarie annesse al tubo digerente

(pancreas e fegato)

❖ interviene nell’innervazione del muscolo detrusore della vescica, la cui contrazione,

accompagnata dal rilassamento del muscolo sfintere liscio della vescica, porta alla

minzione

Le fibre parasimpatiche decorrono in molti nervi cranici quali: nervo oculomotore, nervo

faciale, nervo glossofaringeo, nervo vago. Quest’ultimo (uno dei nervi più lunghi) concorre

all’innervazione viscerale di tutto il tratto digerente fino al colon discendente, del cuore e

dei polmoni, nonché della regione faringo-laringea

Le fibre parasimpatiche per l’innervazione della porzione terminale del tubo digerente e

delle porzioni caudali dell’apparato urinario originano dai nervi S2, S3, S4 ed S5

Al fine della risposta degli organi effettori agli impulsi dei nervi autonomici, è necessario

sapere che la muscolatura delle pareti degli organi cavi è normalmente innervata sia da

fibre noradrenergiche e colinergiche; avremo allora una fase eccitatoria sulla

muscolatura liscia in un caso, ed una fase inibitoria nell’altro caso. Questo processo,

comunque, non deve essere interpretato come unico ed assoluto: se prendiamo l’area

degli sfinteri, questa riceve impulsi eccitatori sia dalle fibre noradrenergiche che da

quelle colinergiche, con la sola differenza che le fibre noradrenergiche agiscono sui

muscoli costrittori degli sfinteri, mentre le fibre colinergiche sui muscoli dilatatori.

Questo esempio ci ricorda, quindi, che non esiste una regola ferrea in relazione a quale

sia il sistema che stimola e quale quello che inibisce

La liberazione di noradrenalina ha la funzione di aumentare l’attività simpatica del

sistema nervoso autonomo, quindi la scarica noradrenergica entra in azione nel

momento in cui si presenta una situazione di emergenza. Questa condizione determina

una midriasi pupillare, aumento del battito cardiaco e pressione arteriosa con relativo

miglioramento dell’irrorazione ematica ai muscoli ed organi vitali, per contro

restringimento dei vasi sanguigni della cute con netta riduzione del sanguinamento delle

ferite. Rinforza lo stato di vigilanza ed innalza la concentrazione di glucosio ed acidi

grassi nel sangue, aumentando in questo modo l’energia

L’azione colinergica favorisce la digestione e l’assorbimento intestinale, ciò dovuto al

fatto che aumenta la secrezione gastrica e la motilità intestinale con rilascio dello

sfintere pilorico. È a causa di ciò che viene chiamata anabolica la componente

colinergica del sistema nervoso autonomo, in contrasto con la fase catabolica, di

pertinenza noradrenergica.

riepilogo dell’organizzazione anatomo-funzionale dei sistemi simpatico e parasimpatico

L’organizzazione di base è costituita da un neurone pre-gangliare e da un neurone postgangliare (mente nel sistema somatico vi è un singolo motoneurone che connette il SNC con la muscolatura scheletrica)

❖ fibre pre-gangliari parasimpatiche e simpatiche: rilasciano acetilcolina, che agisce sui

recettori nicotinici

❖ fibre post-gangliari parasimpatiche: rilasciano acetilcolina, che agisce sui recettori

muscarinici

❖ fibre post-gangliari simpatiche: rilasciano noradrenalina, che agisce sui recettori α o βadrenergici

FIBRE COLINERGICHE e FIBRE ADRENERGICHE

sono neuroni colinergici:

❖ tutti i neuroni pregangliari, sia parasimpatici che simpatici;

❖ i neuroni postgangliari parasimpatici;

❖ i neuroni postgangliari simpatici che innervano le ghiandole sudoripare;

❖ i neuroni postgangliari simpatici che terminano sui vasi sanguigni dei muscoli con

funzione di vasodilatazione

sono neuroni adrenergici:

❖ tutti gli altri neuroni simpatici postgangliari

SISTEMA NERVOSO METASIMPATICO o ENTERICO o INTRAMURALE

Il sistema nervoso enterico (SNE) rappresenta la terza divisione anatomica del SNA

È quella porzione di sistema nervoso che sta dentro la parete dei visceri (costituito da

neuroni i cui corpi cellulari sono localizzati nei plessi intramurali della parete intestinale)

Al sistema nervoso intramurale giungono fibre ortosimpatiche e parasimpatiche del sistema

extramurale

Strettamente connesso con i sistemi simpatico e parasimpatico, possiede capacità

integrative sufficienti da consentire il proprio funzionamento in assenza di informazioni

provenienti dal sistema nervoso centrale (sistema intrinseco «secondo cervello o cervello intestinale»)

Il SNE è organizzato in due principali plessi neuronali:

❖ plesso mienterico (o di Auerbach)

Il plesso mienterico è localizzato tra

❖ plesso sottomucosale (o di Meissner)

muscolare longitudinale più esterno

lo strato

e quello

circolare ed interessa il tratto gastrointestinale in

tutta la sua lunghezza, mentre il plesso

sottomucosale, che interessa solo il tratto

intestinale, è localizzato tra lo strato muscolare

circolare e la sottomucosa

I due plessi mienterico e sottomucosale sono

organizzati a formare un complesso circuito

neuronale comprendente neuroni sensoriali,

interneuroni, motoneuroni, neuroni secretori e

vasomotori che utilizzano come neurotrasmettitori:

Ach, adrenalina, serotonina, purine e peptidi

riepilogo dell’organizzazione delle vie efferenti del sistema nervoso somatico e autonomo

In entrambi i casi si tratta di compartimenti efferenti che trasportano comandi motori

Il SNS controlla i muscoli scheletrici, mentre il SNA controlla gli effettori viscerali

La principale differenza strutturale fra i due sistemi sta nel fatto che nel SNS i motoneuroni

del sistema nervoso centrale esercitano un controllo diretto sui muscoli scheletrici

mentre, nel SNA i motoneuroni del sistema nervoso centrale fanno sinapsi con i

motoneuroni viscerali che si trovano all’interno di gangli i quali, a loro volta, sono quelli

che controllano gli effettori viscerali

Recettore accoppiato a canali ionici

recettore colinergico nicotinico (e gabaergico)

Recettori accoppiati all’adenilato ciclasi (chinasi)

recettore ß-adrenergico e a2-adrenergico

Struttura ed meccanismo d'azione simile a quello dei recettori tirosin chinasici. Al contrario di questi, non hanno attività tirosin

chinasica intrinseca, ma l'attività è mediata da una chinasi cellulare

Recettori accoppiati alla proteina G

(con effettore fosfolipasi C - PLC)

recettore a1-adrenergico e colinergico muscarinico

ACETILCOLINA

NORADRENALINA

L’acetilcolina è fondamentalmente racchiusa in

La noradrenalina è immagazzinata nei bottoni

piccole vescicole sinaptiche chiare, molto

sinaptici dei neuroni che la secernono

concentrata nei bottoni terminali dei neuroni

(vescicole granulate).

colinergici.

La noradrenalina ed il suo metil-derivato, che è

L’arrivo di un impulso ad un bottone sinaptico

l’adrenalina, vengono secrete dalla midollare

aumenta la permeabilità della membrana al

surrenalica, anche se comunque neuroni che

Ca++, e l’afflusso di questo che ne risulta

secernono noradrenalina, dopamina ed

provoca la liberazione di acetilcolina nella

adrenalina sono anche presenti nel cervello

fessura sinaptica mediante un processo di

esocitosi.

Acetilcolina (Ach)

E’ un neurotrasmettitore centrale e periferico

In periferia è il neurotrasmettitore primario

nelle giunzioni neuromuscolari scheletriche,

nel sistema nervoso parasimpatico e nel

sistema simpatico pregangliare

I recettori colinergici sono di due tipi

principali:

Muscarinici (accoppiati a proteine G)

Nicotinici (canali del cloro)

N.B.: i recettori nicotinici muscolari si differenziano dai recettori nicotinici presenti sui gangli, perciò i farmaci

che agiscono su tali recettori devono avere un'azione selettiva, viceversa si rischierebbe di compromettere

l'intera trasmissione simpatica pre-gangliare

56

Noradrenalina (nor-epinefrina)

È un neurotrasmettitore centrale e periferico

In periferia è il neurotrasmettitore primario nel

sistema nervoso simpatico (postgangliare).

I recettori adrenergici sono di due tipi principali:

a (alfa; accoppiati a proteine G)

b (beta; accoppiati a proteine G)

57

Trasmissione adrenergica

1. La nor-adrenalina (NA) viene sintetizzata

nel citosol dei neuroni adrenergici. La

sintesi avviene in più stadi; il precursore è

l’aminoacido tirosina.

2. La NA viene trasportata all’interno di

vescicole (granuli cromaffini), insieme a ATP

(co-trasmettitore)

(Il trasportatore viene inibito dall’alcaloide vegetale reserpina,

che determina deplezione dei depositi di NA (e altre

catecolamine): inibendo il trasporto, la NA rimane nel

citoplasma dove viene metabolizzata dalle MAO)

3.

L’arrivo di un impulso nervoso provoca il rilascio di NA

dalla terminazione nervosa, processo Ca++-dipendente.

Il rilascio di NA dalle vescicole è inibito dalla guanetidina

4.

5.

La NA rilasciata interagisce con i recettori postsinaptici e pre-sinaptici.

La fine del segnale di trasmissione è determinata

dalla ri-captazione (re-uptake) di NA all’interno dei

neuroni (fino 80%). NA viene trasportata all’interno

dei neuroni da un trasportatore definito uptake 1

(trasportatore ad alta affinità). Esiste anche un

trasportatore nelle cellule non neuronali (uptake 2, a

bassa affinità)

(Diversi farmaci inibiscono l’uptake 1 - antidepressivi triciclici, cocaina)

Una parte della NA viene metabolizzata nello spazio

intersinaptico dalle catecol-O-metiltrasferasi (COMT)

• Nel citoplasma del neurone, la NA in parte viene

immagazzinata nelle vescicole pronta per essere

riutilizzata ed una parte viene metabolizzata e

inattivata da enzimi denominati MAO (Mono Amino

Ossidasi). Le MAO metabolizzano anche altre

ammine neurotrasmetitrici (dopamina, serotonina,

adrenalina)

61

CATECOLAMINE

amina + gruppo chimico detto CATECOLO

la noradrenalina è il principale neurotrasmettitore nei neuroni simpatici ……..

adrenalina (epinefrina) e dopamina

Localizzazione dei recettori α1

PRINCIPALE LOCALIZZAZIONE

RISPOSTA

Muscolatura liscia vascolare

contrazione

Muscolatura liscia genitourinaria

contrazione

Muscolatura liscia gastrointestinale

rilasciamento

Cuore

Aumento della forza di contrazione,

tachicardia, aritmie

Fegato

Glicogenolisi, gluconeogenesi

Muscolatura radiale dell’iride

Contrazione

SONO ACCOPPIATI A PROTEINA G STIMOLATORIA, ATTIVANO LA

FOSFOLIPASI C CHE PROMUOVE UN INCREMENTO INTRACELLULARE DI Ca++

Localizzazione dei recettori α2

PRINCIPALE LOCALIZZAZIONE

RISPOSTA

Terminazione nervose

Riduzione del rilascio di

neurotrasmettitori

Muscolatura liscia vascolare

Contrazione (postsinaptici)/ rilasciamento

(presinaptici)

Isole di Langherans

Riduzione secrezione insulina

Piastrine

Aggregazione

SONO ACCOPPIATI A PROTEINA G INIBITORIA, MODULANDO IN SENSO NEGATIVO

L’ATTIVITA DELL’ADENILATO CLICLASI, OSTACOLANDO LA FORMAZIONE DI AMPc E DI

CONSEGUENZA L’INGRESSO DEL Ca++

• Nel SNA i recettori a2 sono principalmente presinaptici; la loro stimolazione determina

diminuzione del rilascio di NA dalle terminazione

simpatiche

(apertura dei canali K+ iperpolarizzazione

diminuita suscettibilità allo stimolo depolarizzante)

Localizzazione dei recettori β1

PRINCIPALE LOCALIZZAZIONE

RISPOSTA

Cuore

Aumento della forza di contrazione,

tachicardia, aritmie

Cellule iuxtaglomerulari

Aumento della secrezione di renina

Localizzazione dei recettori β2

PRINCIPALE LOCALIZZAZIONE

RISPOSTA

Muscolature lisce (tutte)

Rilasciamento

Muscolatura scheletrica

Glicogenolisi, captazione K+

Fegato

Glicogenolisi, gluconeogenesi

TUTTI I RECETTORI β PROMUOVONO L’ATTIVAZIONE DELL’ADENILATO CICLASI

CHE A SUA VOLTA ATTIVA SPECIFICHE FOSFOCHINASI CELLULARI

PROMUOVENDO EVENTI POST-SINAPTICI DIFFERENTI

I recettori b-adrenergici

• I recettori b1 sono localizzati principalmente nel

cuore, i b2 nella muscolatura liscia dei vasi, dei

bronchi e di altri organi, i b3 nel tessuto adiposo.

• Tutti i recettori b sono accoppiati a proteine Gs; la

loro stimolazione attiva l’adenilato ciclasi.

• La stimolazione dei recettori b1 cardiaci

determina: aumento della forza di contrazione,

della frequenza, della velocità di conduzione e

dell’eccitabilità uso dei ß1 agonisti selettivi

nell’insufficienza cardiaca

Riduzione della risposta a seguito di trattamenti

protratti con agonisti

• La somministrazione cronica di agonisti ß provoca

tolleranza (diminuzione della risposta). La

tolleranza rappresenta un serio problema

terapeutico.

• La tolleranza è dovuta a tre meccanismi, che

hanno cinetiche diverse e dipendono tutti dalla

fosforilazione del recettore.

La tachifilassi è invece legata ad una diminuzione della risposta senza

interferenza diretta con i recettori (meccanismi presinaptici). In seguito alla

riduzione della sintesi dei neurotramettitori (esaurimento delle riserve

sinaptiche del neurotrasmettirore)

Meccanismi di tolleranza rapida (secondi-minuti)

✓ Riduzione dell’affinità per l’agonista e riduzione della

capacità del complesso agonista-recettore di attivare la

proteina G: la fosforilazione del recettore su particolari

aminoacidi intracellulari provoca diminuzione dell’affinità

per il ligando. Inoltre, una proteina, la ß-arrestina, si lega al

recettore fosforilato impedendo l’interazione recettoreproteine G.

✓ Il recettore può essere fosforilato da:

•

una chinasi specifica (ßARK, ß-Adrenergic Receptor Kinase),

che fosforila solo il recettore occupato dall’agonista è il

legame agonista –recettore a innescare la desensitizzazione

desensitizzazione omologa;

• la fosforilazione del recettore può essere causata da altri

trasmettitori, in grado di attivare PKA o PKC (proteinchinasi

A e C) desensitizzazione eterologa.

✓ Down-regulation

• Down-regulation rapida. Il recettore fosforilato, legato alla

ß-arrestina, viene ‘internalizzato’ con un processo di

endocitosi riduzione del numero di recettori sulla

membrana. Il recettore internalizzato può essere

defosforilato (da una fosfatasi) e ritornare sulla membrana

(riciclo o turn-over) oppure essere degradato dalle

proteasi.

In ogni cellula vi è una quota di recettori internalizzati (pool intracellulare) che può ritornare sulla

membrana in assenza di agonista

• Down-regulation tardiva. Determina la riduzione a lungo

termine dei recettori. È causata da un aumento della

degradazione del recettore e/o da una diminuzione della

sua sintesi.

Farmaci attivi sulla neurotrasmissione

ADRENERGICA

• Il sistema simpatico modula importanti funzioni:

✓ Attività cardiaca

✓ Pressione sanguigna

✓ Sistema respiratorio

• Agonisti ed antagonisti adrenergici hanno grande

importanza terapeutica.

FARMACI LITICI e FARMACI MIMETICI

Tra i recettori muscarinici si distinguono tre categorie, strutturalmente simili, ma differenti

per la sequenza amminoacidica e per la localizzazione:

❖ M1 localizzati soprattutto a livello nervoso (gangli, corteccia cerebrale, ippocampo,

cellule parietali della mucosa gastrica), con azione eccitatoria per aumento dell'AMPc,

IP3 e DAG;

❖ M2 localizzati prevalentemente a livello cardiaco, dove inducono una riduzione

della frequenza cardiaca per inibizione dell'adenilatociclasi;

❖ M3 anch'essi di tipo eccitatorio e situati nelle ghiandole esocrine (salivari, lacrimali,

bronchiali...) e nei muscoli lisci

………M4 (SNC), M5 (poco caratterizzato)

L'Ach agisce indifferentemente su ognuno di questi recettori, ma i composti di sintesi ad

azione farmacologica possono essere formulati in modo da avere un'azione selettiva

La presenza del gruppo metilico ne determina la selettività verso il recettore muscarinico rispetto al nicotinico

Gli organo fosfati si legano inizialmente all'enzima e vengono idrolizzati; ne risulta un enzima fosforilato al sito

attivo. Il legame fosforo-enzima è estremamente stabile e l'idrolisi richiede tempi molto lunghi (centinaia di

ore); inoltre, l'enzima fosforilato può subire il processo di “invecchiamento”, questo implica la rottura di uno

dei due legami ossigeno-fosforo dell'inibitore ed un ulteriore rafforzamento del legame fosforo-enzima. La

velocità di invecchiamento varia a seconda della natura chimica dell'organo fosfato, ad esempio i gas nervini,

costituenti delle più pericolose armi chimiche, hanno un tempo di invecchiamento estremamente ridotto.

Sostanze fortemente nucleofile, come la pralidossima (ANTIDOTO), sono in grado di scindere il legame fosforoenzima, a patto che vengano somministrate prima che sia avvenuto l'invecchiamento

INSETTICIDI ANTICOLINESTERASICI (organofosforici e carbammati)

FONTI

Foraggi contaminati in campo per trattamenti diretti o indiretti

Foraggi contaminati durante la conservazione

Contaminazione dell’acqua o dei recipienti

Disinfestazione dei locali

Trattamenti antiparassitari sistemici o topici degli animali

Origine dolosa

Pesticidi Anticolinesterasici

Tossicocinetica

Gastroenterica

Assorbimento

Cutanea

Respiratoria

Distribuzione

Maggiore affinità per i tessuti adiposi

Metabolizzazione

Rapida metabolizzazione a livello epatico

Escrezione

Rene

Pesticidi Anticolinesterasici

Fattori che condizionano la tossicità

Fattori intrinseci o legati all’ambiente

Fattori chimico-fisici:

•

Luce

•

Umidità

•

pH ambiente

•

pH soluzioni

•

Preparati tecnici

•

Temperatura

•

Adiuvanti tecnologici

Pesticidi Anticolinesterasici

Fattori che condizionano la tossicità

Fattori estrinseci

•

Specie

•

Età

•

Sesso

i bovini sono più sensibili degli ovini

i giovani meno sensibili al parathion

le femmine più sensibili al parathion

Pesticidi Anticolinesterasici

Sinergismo

Fenomeni di sinergismo con:

Organoclorurati

Miorilassanti

Farmaci parasimpaticomimetici

Inibizione secondaria dell’ACh

Induttori enzimatici

Fenomeni di antagonismo con:

Induttori enzimatici

Composto

Specie

Parathion

Bovino

50

Suino

25

Forate

Ratto

3

Cane

3

DT os

mg/kg

Bovino

1

Pecora

0,75

Ratto

Ronnel

DL50 os

mg/kg

1

Bovino

125

Pecora

400

Ratto

906

Topo

2000

Aldicarb

Ratto

0,6-1

Propoxur

Ratto

100

Benomyl

Ratto

9500

Tossicità dei

pesticidi

anticolinesterasici

più comuni

Pesticidi Anticolinesterasici

Sintomatologia

Accumulo di ACh nei siti recettoriali

Effetti

Sindrome dei “rubinetti aperti”

1.

•

•

•

•

•

•

•

•

Muscarinici

Scialorrea

Lacrimazione

Scolo nasale sieroso

Miosi

Sudorazione

Aumento della pèeristalsi intestinale

Vomito

Diarrea

•

Minzione involontaria

•

Secrezione brinchiale

•

Bradicardia

Pesticidi Anticolinesterasici

Pesticidi Anticolinesterasici

Sintomatologia

Accumulo di ACh nei siti recettoriali

Effetti

Sindrome dei “rubinetti aperti”

2.

Nicotinici

•

Fascicolazioni

•

Tremori muscolari

•

Barcollamento

•

Tachicardia

3. Centrali

•

Irrequietezza

•

Eccitazione

•

Atassia

•

Depressione dei centri respiratori e circolatori

•

Convulsioni

MORTE PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

Pesticidi Anticolinesterasici

Sintomatologia

Neurotossicità ritardata

Se assunto in piccole dosi, nell’uomo ed in alcuni animali (pollo, gatto, vitello)

determinano degenarazione retrograda dei nervi motori. La sintomatologia

compare dopo 10-20 giorni.

NON E’ STATA OSSERVATA PER I CARBAMMATI

Inizia dalle porzioni distali dell’assone e progredisce fino ad interessare le zone

spinocerebellari e vestibolospinali.

Patogenesi

Non chiara.

Possibile legame a delle esterasi specifiche della mielina con modificazione del

flusso intracellulare di enzimi e principi nutritivi

alterazioni guaina

mielinica

Pesticidi Anticolinesterasici

Terapia

Trattamento differenziato

Atropina solfato: 0,2-0,5 mg/Kg

(antagonista)

Ossime: Pralidossima

Pralidossina metilsolfato

Piccoli animali 15-40 mg/Kg IV (lentamente)

Grandi animali: 25-50 mg/kg IV (lentamente)

LE OSSIME NON VANNO SOMMINISTRATE NELL’AVVELENAMENTO DA CARBAMMATI

Trattamento sintomatico

FARMACI ATTIVI SUL SISTEMA SIMPATICO

DIRETTI (agonisti recettoriali selettivi e non)

❖ SIMPATICOMIMETICI

❖ SIMPATICOLITICI

ANTAGONISTI RECETTORIALI

AGENTI DI

BLOCCO

NEURONALE

INDIRETTI

•

•

•

•

liberazione catecolamine dai depositi endogeni

inibizione re-uptake

riduzione attività MAO e COMT

colinergici ad attività nicotinica gangliare (ma

effetti finali complessi perché non distingue tra

simpatico e parasimpatico)

DIRETTI

❖ l’attività dipende dalla selettività dell’agente verso i vari tipi e sottotipi

recettoriali

tale caratteristica permette di modulare selettivamente le funzioni regolate da quel particolare

recettore limitando gli effetti dovuti alla concomitante attivazione di altri sottotipi recettoriali

❖ la selettività avviene solo a particolari intervalli di concentrazione, poiché si

perde a concentrazioni maggiori

struttura di base: β-feniletilamina

maggiore affinità recettoriale se anello catecolico integro e presente –OH sul C β della

catena laterale

minore affinità recettoriale se manca uno dei due ma molecola meno aggredibile dalle

COMT e più lipofila (SNC)

a1

Agonisti adrenergici

a2

b1

adrenalina

noradrenalina

metossamina

fenilefrina

clonidina

b2

isoprenalina

dobutamina clenbuterolo

Noradrenalina e Adrenalina: vasocostrizione generalizzata (dovuta alla stimolazione

degli α recettori presenti sulla fibrocellula muscolare liscia vasale)

Adrenalina anche β (gli effetti dipendono dalla distribuzione dei recettori α e β …. in

alcuni distretti vascolari predomina la popolazione di tipo α es. sottocute, in altri si

manifesta vasodilatazione conseguente alla stimolazione della predominante

popolazione β es. vasi muscolatura scheletrica)

FARMACI SIMPATICOMIMETICI AD AZIONE DIRETTA

Farmaci simpaticomimetici a struttura catecolica:

Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina – Dobutamina

(sintesi)

Farmaci simpaticomimetici a struttura non catecolica:

Fenilefrina, Clonidina

Clenbuterolo, Salbutamolo, Terbutalina

Adrenalina

Fiale 1mg/ml ADRENALINA®

Catecolamina endogena agonista a e b adrenergico non

selettivo

Effetti cardiovascolari:

- vasocostrittore arteriolare e venoso

- azione inotropa e cronotropa positiva

- del consumo miocardico di ossigeno

- della pressione arteriosa sistolica e differenziale

- resistenze arteriose e venose polmonari

Effetti polmonari: potente broncodilatatore

Effetti metabolici: glicemia, consumo di ossigeno

Effetto antagonista all’Istamina

Adrenalina

FARMACOCINETICA

➢ Emivita: 1-2 minuti

➢ Onset time: 1-2 minuti

➢ Durata d’azione: 2-5 minuti

➢ Metabolismo: fegato (MAO e COMT)

➢ Eliminazione: renale

Adrenalina

INDICAZIONI D’IMPIEGO:

➢ Arresto cardiaco

➢ Anafilassi

CONTROINDICAZIONI:

Assolute:

➢ Ipersensibilità al farmaco

Relative:

➢ Ipertensione

➢ Ipertiroidismo

➢ Malattie vascolari occlusive

➢ Diabete mellito

➢ Feocromocitoma

➢ Uso di b bloccanti

➢

Gravidanza a termine (vasocostrizione

flusso utero-placentare e aritmie fetali)

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE DELL’ADRENALINA

Alfa-bloccanti: antagonizzano l’azione farmacologica dell’adrenalina (in particolare l’aumento della pressione

arteriosa). La co-somministrazione di adrenalina e tolazolina non è raccomandata.

Anestetici generali (alotano, ciclopropano): la somministrazione di anestetici liquidi volatili in associazione con

adrenalina può determinare la comparsa di aritmie gravi e di fibrillazione ventricolare.

Anestetici locali: l’adrenalina potenzia l’attività anestetica perchè, tramite vasocostrizione, rallenta l’assorbimento

dell’anestetico e ne prolunga l’azione farmacologica.

Anfetamina: la co-somministrazione con adrenalina potrebbe precipitare l’insorgenza di aritmia.

Antidepressivi triciclici: può aumentare la risposta pressoria indotta dall’adrenalina (2-4 volte). Poichè gli

antidepressivi possono causare aritmie, la co-somministrazione con adrenalina potrebbe precipitare l’insorgenza di

aritmia.

Antipsicotici: possono antagonizzare l’effetto ipertensivo dei simpaticomimetici.

Antistaminici (clorfenamina, difenidramina, tripelennamina): possono potenziare gli effetti simpaticomimetici

dell’adrenalina.

Beta-bloccanti: in associazione con adrenalina può manifestarsi ipertensione grave (per predominanza del tono alfa) e

bradicardia (per aumento del riflesso vagale). I beta-bloccanti potrebbero diminuire la risposta all’adrenalina.

Chinidina, glucosidi cardioattivi: in associazione con adrenalina possono provocare fibrillazione ventricolare.

Clonidina: possibile rischio di ipertensione con adrenalina.

Guanetidina, levotirosina sodica, MAO-inibitori, reserpina: possono potenziare gli effetti simpaticomimetici

dell’adrenalina.

Entacapone: è possibile un aumento degli effetti farmacologici dell’adrenalina.

Ergotamina, ergometrina: in associazione con farmaci simpaticomimetici aumenta il rischo di ergotismo.

Dopexamina: può potenziare l’effetto della adrenalina.

Doxapram: con adrenalina può verificarsi aumento del rischio di ipertensione

Insulina e ipoglicemizzanti orali: l’adrenalina ne riduce l’effetto terapeutico per aumento della glicemia indotto

dall’inibizione dell’uptake periferico di glucosio e dalla stimolazione della glicogenolisi.

Oxitocina: in associazione ad adrenalina si può avere un effetto additivo di vasocostrizione con aumento della

pressione arteriosa.

Propanololo: può inibire la risposta pressoria e la broncodilatazione indotte dall’adrenalina.

Noradrenalina

Fiale 2 mg/ml NORADRENALINA TARTRATO ®

Agonista dei recettori a e b adrenergici

farmacocinetica

➢ Eliminazione: epatica

➢ Onset time e durata d’azione: 1-2 minuti

INDICAZIONI D’IMPIEGO:

➢ Shock cardiogeno

➢ Shock settico

➢Arresto cardiaco

CONTROINDICAZIONI:

➢ Trombosi arteriosa

➢ Ipercapnia e/o ipossia grave

Dobutamina

Catecolamina sintetica

miscela racemica l’enantiomero (-) presenta attività α1 e β1 agonista,

l’enantiomero (+) antagonista per gli α1 e agonista β1 10 volte maggiore del (-)

Agente simpaticomimetico sintetico selettivo sui recettori b1.

Ha potente attività inotropa positiva e lieve attività cronotropa positiva (la

minor stimolazione della frequenza e quindi minor consumo di O2 la rende

più idonea della dopamina nel trattamento dell’insufficienza congestizia

acuta grave)

Dobutamina

Farmacocinetica

➢ Emivita: 2 minuti

➢ Onset time: 1-2 minuti

➢ Massima azione dopo la somministrazione: 10 minuti

➢ Durata azione: non superiore a 10 minuti

➢ Metabolismo: fegato ed in altri tessuti (COMT e

glicuronazione per i 2/3 della dose)

➢ Escrezione sotto forma di metaboliti urinari entro 48 ore

Farmaci simpaticomimetici a struttura non catecolica:

Fenilefrina (α1 agonista)

Clonidina, Xilazina, Detomidina, Medetomidina (α2 agonisti)

Clenbuterolo, Salbutamolo, Terbutalina (β2 agonisti)

FENILEFRINA

Amina non catecolica agonista α1 (nonostante la sostituzione sul gruppo amminico della

catena etilaminica di un H con CH3 fornisce a regola maggiore selettività β!!)

Ha durata d’azione più prolungata per l’assenza di un ossidrile (OH) dell’anello benzenico che

la rende meno degradabile da parte delle COMT, ma meno potente dell’adrenalina

Ipertensivo per intensa vasocostrizione se somministrato per via parenterale

Principale uso: decongestionante delle mucose per uso topico

midriatico in oftalmologia

α2 agonista impiegato nella terapia dell’ipertensione

arteriosa

Azione legata alla interazione con i recettori α2

presinaptici periferici e α2 postsinaptici localizzati nei

centri di controllo cardiovascolare del SNC (nucleo

del tratto solitario), la cui stimolazione sopprime il

tono simpatico

Prevale quindi il tono parasimpatico determinando

ipotensione e bradicardia

La somministrazione endovenosa determina in una

prima fase ipertensione transitoria (α1 e α2

postsinaptici….mantiene una certa affinità per α1)

L’attivazione dei recettori α2 presinaptici centrali è

responsabile delle proprietà sedative della clonidina

CLONIDINA

Xilazina

Detomidina

Medetomidina

agiscono in modo analogo alla clonidina seppur con qualche differenza relativamente ad es.

alla risposta della muscolatura uterina (la xilazina nelle bovine può dare contrazioni del

miometrio, raramente la detomidina e la medetomidina)

Impiegati in Medicina Veterinaria come

SEDATIVI (SNC)

Clenbuterolo

Salbutamolo

Terbutalina

Sono simpaticomimetici agonisti b2 selettivi

Rispetto alle catecolamine classiche (isoprenalina) sono ridotti

gli effetti collaterali indesiderati legati all’attivazione dei recettori

b1 cardiaci.

In medicina veterinaria il clenbuterolo trova impego:

• in numerose patologie dell’apparato polmonare del cavallo

(malattia polmonare ostruttiva cronica COPD)

• come tocolitico nel bovino (minaccia aborto, parto prematuro)

AGENTI PROMOTORI DI CRESCITA «RIPARTITORI DI ENERGIA»

Nella muscolatura striata sono presenti recettori b2 la cui

attivazione promuove un effetto che indirizza il metabolismo dei

principi attivi assunti con la dieta verso la sintesi proteica

muscolare piuttosto che verso la sintesi di grasso di deposito

(effetto metabolico anabolizzante)

Questo effetto è coadiuvato dalla vasodilatazione b2 mediata del

distretto vascolare muscolare

Tale effetto si consegue però con trattamenti cronici e dosaggi 10 –

20 volte quelle impiegate per il trattamento terapeutico che deve

essere protratto fino al momento della macellazione (RESIDUI

rischiosi, la cui assunzione cronica può causare una downregulation della popolazione b2 del consumatore condizionandone

la risposta in caso di patologie, quali l’asma, trattate con b2

bloccanti

DIVIETO D’USO DEI β2 AGONISTI PER SCOPI ZOOTECNICI

Farmaci simpaticomimetici ad azione indiretta

Farmaci che per la loro somiglianza alle catecolamine endogene, penetrano

all’interno del terminale nervoso utilizzando l’uptake1 si localizzano nelle

vescicole determinando l’estrusione della NA nel citoplasma che, in parte,

viene liberato nello spazio intersinaptico

Tiramina, amfetamina, efedrina, fenilpropanolamina; cocaina e antidepressivi

triciclici (Farmaci che modulano i meccanismi di interruzione del segnale)

Tiramina

Efedrina

Amfetamina

Fenilpropanolamina

La Tiramina è un’ammina biogena (nell’organismo come prodotto

del metabolismo della Tirosina) è non ha alcun impiego

terapeutico.

I formaggi stagionati possono contenere concentrazioni elevate e se assunti da pazienti

trattati con farmaci anti MAO, possono dare crisi ipertensive!

Farmaci simpaticomimetici ad azione indiretta

Amfetamina

Efedrina

Fenilpropanolamina

L’amfetamina è un potente liberatore di noradrenalina dalle fibre nervose

Noradrenergiche del SNA e grazie alla presenza del metile che lo rende

liposolubile questo effetto è particolarmente pronunciato nel SNC.

Nel SNC provoca la liberazione di ammine endogene quali dopamina e 5-HT,

che spiega la maggior parte degli effetti comportamentali

L’amfetamina inoltre limita il re-uptake della NA nel terminale assonico

potenziandone ulteriormente gli effetti

In veterinaria uso limitato (narcolessia del cane)

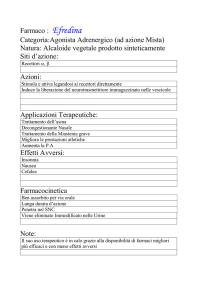

Farmaci simpaticomimetici indiretti ad azione mista

L’efedrina è un alcaloide

estratto da Piante del genere

Ephedra

L’assenza degli – OH

sull’anello aromatico

e dei due gruppi metilici

ne giustifica la durata d’azione

e gli effetti centrali.

Efedrina Fenilpropanolamina

(nor-efedrina)

Il meccanismo d’azione è definito misto

perché agisce sia promuovendo la

liberazione della NA (predominante) che

direttamente con agonismo non selettivo

sugli ae b

In Medicina Veterinaria viene impiegata raramente.

Nelle sindromi respiratorie ostruttive; per

applicazioni topiche come decongestionante delle

mucose (TACHIFILASSI per depauperamento NA)

Farmaci simpaticolitici recettoriali e neuronali

I farmaci che bloccano o inibiscono gli effetti delle

ammine simpaticomimetiche si dividono in due gruppi:

a) Farmaci antagonisti dei recettori adrenergici o

simpaticolitici

Antagonisti dei recettori a

Antagonisti dei recettori b

b) Farmaci agenti di blocco neuronale adrenergico o

antiadrenergici

Antagonisti adrenergici

a1

a2

b1

b2

labetololo

fenossibenzamina

prazosina

yohimbina

propranololo

atenololo

butoxamina

Farmaci antagonisti dei

recettori a-adrenergici

I farmaci antagonisti dei recettori a-adrenergici sono

strutturalmente molto eterogenei le principali classi

chimiche sono:

Antagonisti a -adrenergici non selettivi (fenossibenzamina)

Antagonisti a1 – adrenergici selettivo (prazosina)

Antagonisti a2 – adrenergici selettivo (Yoimbina)

Altri farmaci con effetti a-adrenergico antagonisti

Farmaci antagonisti dei recettori a-adrenergici

Antagonisti a -adrenergici non selettivi

Fenossibenzamina,

Fentolamina

La fenossibenzamina è una aloalchilamina (derivato imidazolinico) che promuove

effetti di blocco a1- e a2-adrenergici. Inoltre ha attività anticolinergica ed

antiserotoninergiche. Gli effetti sono di lunga durata – legame covalente.

La fentolamina è un imidazolina ad attività più selettiva verso i recettori aadrenergici, l’azione è di tipo competitivo-reversibile. Effetti di breve durata.

L’effetto farmacologico più importante è l’ipotensione sistemica (blocco dei

recettori adrenergici vasali.

La fenossibenzamina è impiegata nel cane e nel gatto per ridurre il tono della

muscolatura dell’uretra e nel cavallo per ridurre lo spasmo amediato nel corso

della laminite acuta

Farmaci antagonisti dei recettori a-adrenergici

Antagonisti a1 – adrenergici selettivo (prazosina)

Antagonisti a2 – adrenergici selettivo (Yoimbina)

La prazosina è un derivato piperazonil chinazoline di elevata

selettività vs gli a1- recettori e provoca intensa vasodilatazione

e ipotensione. L’aumento della frequenza e della gittata cardiaca sono meno

imponenti degli antagonisti non selettivi. Impiegato nel trattamento dell’ipertensione

sistemica e dll’insufficienza congestizia.

La yoimbina è un alcaloide naturale ricavata dall'albero Pausinystalia yohimbe

(Fam. Rubiaceae), particolarmente diffuso nelle regioni dell'Africa occidentale.

(burundanga) a2 selettivo competitivo, efficace nell’antagonizzare gli effetti centrali e

periferici della xilazina.

Farmaci antagonisti dei recettori b-adrenergici

Farmaci capaci di antagonizzare, in modo competitivo, il legame delle catecolamine

Endogene con i recettori adrenergici.

Sono molecole caratterizzati dall’avere una struttura chimica simile alla

isoprenalina - Agonista b non selettivo.

Isoprenalina

Propanololo

Propanololo – Antagonista selettivo per i recettori b,privo di selettività nei

confronti delle differenti popolazioni b1e b2 recettoriali.

Le modifiche chimiche effettuate intorno alla struttura “attiva b” ha permesso di

ottenere farmaci:

Antagonisti selettivi b1 – metoprololo, atenololo.

Antagonisti non selettivi con capacità di bloccare recettori a.labetololo

Con residua attività simpatico mimetica –agonisti parziali - pindololo

Farmaci antagonisti dei recettori b-adrenergici

Antagonisti selettivi b1 – metoprololo, atenololo.

Antagonisti non selettivi con capacità di bloccare recettori a.labetololo

Con residua attività simpatico mimetica –agonisti parziali - pindololo

metoprololo

atenololo

Gli effetti più importanti sono riconducibili al blocco dei recettori b1 cardiaci, con

Conseguente riduzione della forza di contrazione, della gittata e della frequenza.

Effetti evidenti soprattutto nei soggetti con simpatico attivato (attività fisica,

Stress o patologie come l’ipertensione e l’ischemia miocardica).

Farmaci antagonisti dei recettori b-adrenergici

Antagonisti selettivi b1 – metoprololo, atenololo.

Antagonisti non selettivi con capacità di bloccare recettori a.labetololo

Con residua attività simpatico mimetica –agonisti parziali - pindololo

I farmaci di blocco hanno anche effetti sul ritmo e sull’automatismo del cuore:

Riducono la frequenza di scarica del nodo del seno;

Diminuiscono la velocità di depolarizzazione di focolai ectopici di eccitazione;

Rallentano la conduzione atriale e la conduzione atrio-ventricolare;

Aumentano il periodo refrattario del nodo atrio-ventricolare.

Sul sistema vascolare, il propanololo, determina un iniziale innalzamento

delle resistenze periferiche per vasocostrizione riflessa a- mediata.

Effetto che non è accompagnato da un”ovvio” aumento della pressione sistemica:

Blocco dei recettori b1 cardiaci;

Probabile effetto inibitorio sugli autorecettori b2 presinaptici (centrali e periferici);

Riduzione della produzione di renina b-mediata (cellule justaglomerulari rene);

Farmaci antagonisti dei recettori b-adrenergici

Antagonisti selettivi b1 – metoprololo, atenololo.

Antagonisti non selettivi con capacità di bloccare recettori a.labetololo

Con residua attività simpatico mimetica –agonisti parziali - pindololo

In medicina veterinaria Il propanololo viene impiegato per il trattamento

dell’ipertensione associata al feocromocitoma (tumore cellule cromaffini

midollare surrene).

L’atenololo ed il metoprololo sono impiegati nel trattamento di patologie

Broncopolmonari di varia natura.

Nel gatto l’atenololo è impiegato nelle aritmie sopraventricolari.

Il carazololo antagonista b-adrenergici impiegato nel suino nella gestione

dello stress da trasporto e per facilitare il parto e l’espulsione della placenta

(blocco dell’effetto tocolitico b2 mediato.

Farmaci di blocco neuronale adrenergico o

antiadrenergici.

Sono definiti antiadrenergici quei farmaci capaci di bloccare le

attività delle sinapsi adrenergiche.

I meccanismi con cui avvengono queste interruzioni possono essere

diversi ma il risultato finale è l’interruzione della liberazione di

neurotrasmettitori nello spazio sinaptico.

Reserpina (impiegata in passato nei cavalli- blocca l’entrata della NA

all’interno delle vescicole per interferenza sul meccanismo di Mg e ATP

dipendente)

Guanetidina (entra nelle sinapsi tramite uptake1 si concentra nelle vescicole

e stabilizza le membrane impedendo l’esocitosi)

Bretilio (determina la deplezione del neurotrasmettitore)

Farmaci di blocco neuronale adrenergico o

antiadrenergici.

La reserpina è un alcaloide estratto dalla Rauwolfia serpentina, usato in passato per

trattare soggetti con disturbi mentali. In veterinaria per sedare cavalli “nevrili”.

La reserpina blocca il trasporto della noradrenalina all’interno delle vescicole

Interferendo con il trasporto Mg++ e ATP dipendente. Con accumulo in sede

Citoplasmatica di NA demolita dalle MAO.

Farmaci di blocco neuronale adrenergico o

antiadrenergici.

guanetidina

La guanetidina è il prototipo dei farmaci che inibiscono l’attività dei

Neuroni adrenergici postgangliari periferici.

Non presenta effetti centrali non attraversando la barriera

ematoencefalica.

La guanetidina entra nel bottone simpatico con lo stesso

meccanismo Di uptake della NA si concentra nelle vescicole e si

sostituisce ad essa.

Per un meccanismo di stabilizzazione delle membrane ne

impedisce la Liberazione nello spazio sinaptico (simile ad un’azione

anestetica locale).

FARMACI CHE AGISCONO SULLA PLACCA NEURO-MUSCOLARE

Diverse sostanze chimiche possono influenzare la trasmissione dell’impulso nervoso sulla placca motrice con vari

meccanismi

1)Sostanze che bloccano la trasmissione a livello della placca motrice

Esistono sostanze come il curaro , capaci di impedire la propagazione degli impulsi attraverso la GNM

Esse esplicano un’azione competitiva con l’Ach, bloccando i recettori della placca ai quali questa si dovrebbe fissare,

pertanto essa non è più in grado di estrinsecare la sua attività stimolante

Altre sostanze come la tossina del bacillo botulinico, agiscono invece a livello presinaptico, bloccando i canali del

calcio, determinando una riduzione o abolizione del rilascio dell’Ach

2)sostanze che eccitano la fibra muscolare per azione acetilcolino-simile

Varie sostanze come la metacolina, il carbacol, e la nicotina, hanno sulla fibra muscolare un’azione simile a quella

dell’Ach; la differenza tra queste sostanze e l’Ach, sta nel fatto che esse non vengono distrutte dalla colinesterasi,

sicché una volta applicate alla fibra muscolare, la loro azione persiste per molti minuti o per molte ore

Queste sostanze creano aree circoscritte di depolarizzazione, ed ogni volta che la rimanente fibra muscolare si

ripolarizza, queste aree depolarizzate, a causa della loro permeabilità agli ioni, fanno esplodere nuovi potenziali

d’azione, provocando perciò una condizione di spasmo

3)sostanze che eccitano la placca motrice mediante inattivazione della colinesterasi

Esistono tre sostanze la fisostigmina, la neostigmina ed il diisopropilfluorofosfato, che si combinano con la

colinesterasi rendendola inattiva, per cui questa non degrada l’Ach liberata nella placca motrice.

Conseguentemente l’Ach si accumula nella GNM, determinando un susseguirsi di nuovi impulsi nervosi con spasmo

muscolare.

FISOSTIGMINA

Physostigma venenosum

(fava del Calabar -Africa occidentale)

droga: semi

p.a.: alcalodie fisostigmina o eserina

Inibitore reversibile

dell’acetilcolinesterasi

NEOSTIGMINA derivato semisintetico

(non passa la BEE)

MIORILASSANTI

Sostanze in grado di ridurre il tono della muscolatura, scheletrica (volontaria) o liscia (involontaria)

a) ad azione centrale

b) ad azione periferica

1. miorilassanti competitivi o non depolarizzanti

2. miorilassanti polarizzanti

a) agiscono soprattutto a livello del midollo spinale, deprimendo i riflessi mono e poli-sinaptici, sono

utilizzati come antispastici e bloccanti neuromuscolari nelle anestesie chirurgiche

(tiocolchicoside, baclofen, pridinolo-anche periferico)

b) 1. I miorilassanti competitivi entrano in competizione con l'acetilcolina, poiché sono in grado di

occupare gli stessi siti recettoriali posti sulla placca motrice, inibendo così la funzione dell'acetilcolina

di attivare la contrazione muscolare. In questo modo, in seguito ad un egual impulso nervoso, si avrà

una risposta in termini di contrazione muscolare minore. Questi farmaci sono utilizzati nelle

operazioni maggiori in quanto la loro azione è piuttosto prolungata

(metocurina, il pancuronio, la tubocurarina, l'alcuronio, l'atracurio, la gallamina e il vecuronio)

b) 2. I miorilassanti depolarizzanti agiscono invece producendo una iniziale depolarizzazione della

placca motrice (fascicolazioni) e dopo si ha paralisi della muscolatura per blocco (desensibilizzazione

recettoriale)

Questi farmaci vengono utilizzati nelle operazioni di più breve durata e nelle manipolazioni

(decametonio e succinilcolina)

ANESTETICI LOCALI

L'anestesia locale è una perdita della sensibilità in una

determinata regione senza perdita della coscienza o

compromissione del controllo di funzioni vitali

❖ Bloccano la generazione e la propagazione degli impulsi della fibra nervosa

in maniera prevedibile e reversibile

❖ Eliminano la sensibilità, e quindi anche la percezione degli stimoli

nocicettivi, solo nelle aree corporee innervate dalla fibra bloccata

❖ Gli anestetici locali bloccano transitoriamente e reversibilmente la

conduzione assonica dell'impulso nervoso a livello sia degli assoni che di

altre membrane eccitabili in cui i canali del Na+ rappresentano lo

strumento principale per la generazione del potenziale d'azione

MECCANISMO D’AZIONE

Disattivazione dei canali del sodio dell’assolemma per ancoraggio

all’interno del canale ed impedimento al transito del Na+

AL

In condizioni di riposo la porta d’ingresso del Na+ è

chiusa; con la depolarizzazione si apre e permette il

transito di Na+ all’interno della cellula.

Contemporaneamente ed in maniera molto lenta il

canale raggiunge una configurazione inattivata (porta

esterna aperta, porta interna chiusa), che resta tale

fintanto che la membrana non si è completamente

ripolarizzata. Il canale in questo stato è

completamente refrattario alle variazioni di potenziale.

MECCANISMO D’ AZIONE

Gli anestetici locali si legano a recettori situati sull'estremità intracellulare dei canali del

sodio, bloccandone l'attività (apertura) in maniera tempo- e voltaggio-dipendente. Ne

conseguono un aumento della soglia di eccitazione, il rallentamento della velocità di

conduzione dell'impulso, la riduzione dell'ampiezza del potenziale d'azione e infine

l'estinzione della formazione del potenziale d'azione stesso.

Per agire (legarsi al sito all’interno

del canale ionico) l’anestetico

locale deve essere in forma

dissociata = idrofilica, ma per

oltrepassare la membrana delle

strutture adiacenti al nervo

(epinevrio,perinevrio,

endonevrio) deve essere in

forma neutra = lipofila

L'azione degli anestetici locali non è limitata alla perdita di sensibilità, in quanto

essi sono in grado di bloccare i nervi di ogni tipo. Tuttavia, vengono bloccate

preferenzialmente le fibre più piccole. In generale, vengono bloccate prima le

fibre mieliniche più piccole e poi quelle amieliniche. Inoltre, la dipendenza

dell'azione degli anestetici locali dalla frequenza favorisce il blocco delle piccole

fibre sensitive (e di quelle dolorifiche in particolare) che hanno una frequenza di

firing (unità di stimolazione elettrica) più elevata di quelle motorie

Le funzioni sensitive scompaiono nel seguente ordine. Il ripristino è in maniera inversa :

dolore

freddo

caldo

tatto

sensibilità articolare

pressione profonda (barestesica)

La struttura della maggior parte degli anestetici locali è caratterizzata da un GRUPPO

LIPOFILO (generalmente un anello aromatico) unito ad una CATENA INTERMEDIA a cui

è legato un GRUPPO IONIZZABILE (generalmente un'amina terziaria)

Caratteristiche chimiche degli A.L

Gli anestetici locali

sono amine terziarie

debolmente basiche

Gli AL sono in genere costituiti da tre porzioni:

• Polo lipofilo

rappresentato spesso da un anello aromatico. Responsabile

della liposolubilità del prodotto, della diffusione nei tessuti e nelle membrane,

del legame alle proteine plasmatiche e dell'attività.

• Polo idrofilo

condiziona la diffusione della forma non ionizzata, e la

ionizzazione della molecola dell'anestetico locale.

• Catena intermedia

permette la classificazione degli AL. a seconda del

legame presente in :

Amino-esteri (leg.estereo) procaina, clorprocaina, tetracaina

Amino-amidi

(leg.amidico) lidocaina, mepivacaina, prilocaina, bupivacaina,

etidocaina, ropivacaina

La natura della catena intermedia condiziona il

metabolismo di queste sostanze:

• Amino-esteri

rapidamente idrolizzati nel

plasma dalle pseudocolinesterasi

• Amino-amidi degradati meno rapidamente e

catabolizzati a livello dei microsomi epatici.

Questo conferisce a queste molecole una

stabilità e una durata d'azione maggiore.

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE

I fattori che influenzano l’attività farmacologica

(POTENZA, LATENZA, DURATA DEL BLOCCO):

▪ LIPOSOLUBILITA’

▪ COSTANTE DI DISSOCIAZIONE Pka

▪ BINDING PROTEICO

DURATA

POTENZA

ONSET

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE CHE CONDIZIONANO LA

CINETICA E DINAMICA

LIPOSOLUBILITA’

pKa

I composti più liposolubili sono

i più potenti, per la maggior

diffusibilità tra le membrane

biologiche.

Possono essere sequestrati da

tessuto adiposo peridurale o

perinevrio

È il grado di dissociazione a pH

fisiologico.

Tanto più il pH è lontano dal pKa,

tanto minore è il farmaco in

forma neutra, quindi tanto

maggiore sarà la latenza

BINDING PROTEICO

È direttamente proporzionale alla durata d’azione dell’anestetico.

Definisce l’affinità di legame del farmaco con la proteina di

membrana dove risiede il sito d’azione del farmaco

L'ASSORBIMENTO SISTEMICO degli anestetici

locali è influenzato da: dose, sede di iniezione,

legame farmaco-tessuti, sostanze

vasocostrittrici, proprietà fisico-chimiche e

farmacologiche della molecola

METABOLISMO ED ESCREZIONE: gli anestetici

locali vengono trasformati nel fegato o nel

plasma in metaboliti più idrosolubili che

vengono poi escreti per via urinaria.

ASSOCIAZIONE CON VASOCOSTRITTORI

La durata d'azione degli anestetici locali è

proporzionale al tempo in cui rimangono a

contatto con il nervo

Nella pratica clinica, le preparazioni di

anestetici locali contengono spesso anche

una sostanza vasocostrittrice (di solito

adrenalina) che ha una duplice azione:

diminuire la velocità con cui l'anestetico

locale viene rimosso dal sito desiderato e

limitare la tossicità sistemica.

EFFETTI SISTEMICI

Gli anestetici locali sono in grado di interferire con l'attività di TUTTE le fibre nervose e

possono quindi avere importanti effetti anche sul sistema nervoso centrale, sui gangli del

sistema autonomo, sulla giunzione neuromuscolare e su tutta la muscolatura.

Effetti sul SNC: agitazione, tremore, convulsioni cloniche, depressione dell'attività

neuronale, arresto respiratorio.

Effetti sul sistema cardiovascolare: tachicardia, fibrillazione, collasso e morte.

Effetti sulla muscolatura liscia: aumento del tono gastrointestinale, rallentamento delle

contrazioni uterine.

Ipersensibilità agli anestetici locali: dermatite allergica, asma.

Tecniche di anestesia

Anestesia di superficie o topica

applicazione diretta sulla pelle o mucose con paralisi

delle strutture nervose affioranti. Inefficace su cute integra

Anestesia di infiltrazione

iniezioni nel sottocute di piccoli volumi di anestetico. Usato

per caudectomia (no associazione con vasocostrittori per non provocare necrosi)

Anestesia di blocco (nervoso regionale)

si inietta l’A.L nelle vicinanze del nervo, il

farmaco diffonde e anestetizza tutta l’area innervata

Anestesia epidurale o peridurale

si inietta l’A.L nello spazio extradurale del canale

spinale in regione lombosacrale. Azione sui nervi prima che questi fuoriescano dalla

colonna vertebrale

Anestesia paravertebrale

tipo di anestesia da conduzione. Viene applicato sui nervi

prima della loro emergenza dai fori intervertebrali. Usato per la ruminotomia.

Anestesia intratecale o spinale

farmaco nel liquido spinale

poco usata negli animali, si pratica iniettando il

Procaina

Di largo impiego per scarsa tossicità. Rapidamente

assorbito ma azione breve perché è idrolizzato da

pseudocolinoesterasi o metabolizzato nel fegato e

metaboliti escreti con urine

Impiego clinico: 1)A.di infitrazione 2)A.di

conduzione 3)A. epidurale

Lidocaina

Potenza anestetica maggiore di quella della

procaina e più rapida velocità di azione.

Rapidamente metabolizzata dal fegato ed

eliminata con le urine.

Impiego clinico: 1)A.topica 2)A.di infiltrazione

3)A.di conduzione 4)A.epidurale

Sia nei grossi animali che nei piccoli.

Possiede anche un’azione antiaritmica

(depressione dell’eccitabilità miocardica)

Benzocaina

Proprietà anestetiche

limitate e poco solubile.

Impiego clinico:

1)sedazione nei pesci

Carbocaina

Potenza anestetica maggiore di

quella della procaina ed uguale a

quella della lidocaina. Impiego

clinico: 1)A.epidurale

Cavallo e cane

Bupivacaina

2-4 volte più potente di

lidocaina. Impiego

clinico: 1)A.spinale

pecora

Dibucaina

Molto potente e tossica.

Stretto margine di

manegevolezza.

Impiego clinico:

1)pomata

CARBONAZIONE

• Alcalinizzando la soluzione si ottiene una quota

maggiore di farmaco in forma neutra e quindi

maggiormente in grado di attraversare le membrane

fosfolipidiche.

• Da ciò ne deriva un aumento dell’onset, della durata e

della potenza.

• La quantità di bicarbonato da aggiungere dipende

dalla pKa del farmaco

▪ LIDOCAINA pKa 7.9

– 1 ml bicarbonato 8.4% ogni 10 ml di soluzione

▪ BUPIVACAINA pKa 8.1

– 0.1 ml bicarbonato 8.4% ogni 10 ml di soluzione

MISTURE DI ANESTETICI LOCALI

Il razionale è quello di sfruttare la rapidità di onset di

uno e la lunga durata d’azione di un altro:

1. MEPIVACAINA + BUPIVACAINA

2. LIDOCAINA + BUPIVACAINA

3. MEPIVACAINA + ROPIVACAINA

4. MEPIVACAINA + L-BUPIVACAINA

CARAZOLOLO

Farmaco indicato nel bovino e suino per proteggere l'animale in situazioni di stress

Farmaco beta-bloccante (antagonista dei recettori beta-adrenergici, betasimpatolitico)

Legandosi in modo reversibile impedisce alle catecolamine ( adrenalina e noradrenalina )

liberate in caso di stress di esplicare la loro azione

Viene usato per prevenire gli effetti dello stress da trasporto o da costituzione dei

nuovi gruppi di animali di qualsiasi età e sesso.

Trova impiego anche nel campo ostetrico-ginecologico: inibendo l'azione tocolitica

dell'adrenalina permette all'ossitocina di indurre le contrazioni ampie e regolari necessarie

per il parto e espulsione della placenta.

L'assorbimento è rapido, l'efficacia clinica rimane circa 10 ore dopo la

somministrazione, l'eliminazione in parte per via epatica in parte via urinaria.

Somministrazione per via IM e EV in forma di sale (carazololo cloridrato)

Tempo di attesa :

carne 24 ore

latte 12 ore

Specialità registrate : SIMPANORM 100 ml

XYLAZINA

agonista alfa 2-adrenergico usato ampiamente in medicina veterinaria.

Nel cane, gatto e cavallo viene usato come pre-anestetico riducendo fino a 50% l’uso di barbiturici o anestetici inalatori.

I Bovini sono estremamente suscettibili agli effetti della xylazina, 10 volte più sensibili in confronto con altri animali.

Nel gatto può essere usato come emetico in caso di bisogno.

Nella cattura degli animali esotici viene usata con fucile-siringa.

Xylazina è agonista dei recettori alfa 2 adrenergici. Attraverso la stimolazione dei questi recettori provoca sedazione,

analgesia e rilasciamento muscolare (effetto miorilassante).

Assorbimento di xylazina rapido, come anche la metabolizzazione epatica .

L'escrezione avviene tramite l’urina.

Dopo assorbimento i sintomi possono comprendere effetti clinici dose-dipendenti (depressione respiratoria, bradicardia,

ipertensione, aritmia..)

Xylazina può essere usata:

via IM o SC con effetto dopo 10-15 min.

via EV effetto più immediato, dopo 3-5 min.

Tempo di attesa : bovini carne 1 giorno latte 0 giorni

equini carne 1 giorno latte 0 giorni

Specialità registrate :NERFASIN 20mg/ml cani, gatti, bovini =< 200kg

NERFASIN 100mg/ml cavalli, bovini => 200kg

MEGAXILOR

ROMPUN

MEDETOMIDINA

Viene ampiamente utilizzata nel cane e nel gatto per suo effetto sedativo

ed analgesico. Permette il risparmio degli anestetici.