CAUSE DI IPOTERMIA ACCIDENTALE

PERIOPERATORIA

Autore Alex Puglierin

Nel contesto perioperatorio, l’ipotermia accidentale è il disturbo della termoregolazione più

frequente. Le cause dell’ipotermia possono essere varie e spesso sono la somma di una

serie di fattori concomitanti.

ANESTETICI

L’anestesia generale, sia inalatoria che endovenosa, altera significativamente la normale

termoregolazione. La regolazione della temperatura corporea tramite la risposta

comportamentale non è possibile, perché i pazienti sono incoscienti, miorilassati e quindi

incapaci di reagire attivamente ad alterazioni della temperatura corporea. Tutti gli

anestetici generali finora testati sul mercato inibiscono il normale controllo della

termoregolazione a livello del sistema neurovegetativo. Queste sostanze aumentano la

soglia di attivazione dei meccanismi di termoregolazione in risposta al caldo (sudorazione)

e diminuiscono la soglia per la risposta al freddo (vasocostrizione). Conseguentemente il

range intersogliare aumenta da un valore normale di 0.3°C a 2°C – 4°C. Una temperatura

corporea all’interno di questo range non attiva una risposta termoregolatoria ed i pazienti

diventano, per definizione, poichilotermi.

Gli anestetici sono inoltre responsabili di una ridistribuzione del calore all’interno del corpo.

Innanzitutto il calore non è distribuito equamente su tutta la superficie del corpo. La

temperatura corporea centrale viene mantenuta soltanto sulla metà della massa corporea

(prevalentemente su tronco e testa), la massa restante è tipicamente più fredda rispetto al

centro di 2°C – 7°C. Questo gradiente di temperatura fra centro e periferia è normalmente

mantenuto

dalla

vasocostrizione

termoregolatoria.

Gli

anestetici

provocano

vasodilatazione, con conseguente ridistribuzione del calore dal centro verso la periferia

(vedi figura I). La ridistribuzione dipende dalla differenza di temperatura tra centro e

periferia al momento dell’induzione dell’anestesia.

Figura I: Illustrazione della ridistribuzione del calore corporeo dopo induzione dell’anestesia.

Gli anestetici riducono inoltre la produzione di calore per via metabolica del 20% – 30%. Si

può quindi affermare, che l’uso degli anestetici è la causa più importante di ipotermia

perioperatoria (Miller et al. 2010).

L’anestesia

regionale,

sia

epidurale

che

subaracnoidea,

altera

anch’essa

la

termoregolazione, inibendo sia la regolazione centrale a livello dell’ipotalamo che la

vasocostrizione periferica (Joris et al. 1994)

L’anestesia integrata è la combinazione di un’anestesia epidurale con un’anestesia

generale. In questo caso le due tecniche agiscono sinergicamente e l’effetto sui centri

regolatori e sugli organi effettori è potenziato, determinando un rapido e progressivo

raffreddamento del paziente. Nell’anestesia integrata, la soglia di attivazione della

vasocostrizione si abbassa ancora di 1°C rispetto all’anestesia generale (Cannone 2006).

Il tourniquet emostatico, applicato agli arti, blocca lo scambio di calore tra il centro e la

periferia. Nell’adulto questo fenomeno riduce la caduta iniziale della temperatura corporea.

Tuttavia, i tessuti a valle del tourniquet diventano ipotermici e nel momento in cui viene

tolto questo dispositivo, si verifica una redistribuzione del calore (Cannone 2006).

TEMPERATURA AMBIENTALE

Un’altra importante causa d’ipotermia accidentale perioperatoria è la temperatura

all’interno del blocco operatorio e della sala operatoria. All’interno della sala operatoria la

temperatura è solitamente mantenuta sotto i 23°C (temperatura minima necessaria a

mantenere il paziente normotermico). Questo è dovuto alla percezione soggettiva di calore

del personale operante con conseguente riduzione della temperatura ambientale

all’interno della sala operatoria. I chirurghi sono particolarmente suscettibili a temperature

troppo elevate a causa dello stress operatorio e dei numerosi strati d’indumenti indossati.

Temperature elevate favorirebbero anche la sudorazione del personale operante sul

campo operatorio. Temperature troppo elevate potrebbero inoltre alterare negativamente

la performance del personale di sala operatoria e diminuirne la vigilanza (Hart S. R.,

Bordes, Hart J., Corsino, Harmon 2011).

TIPO E DURATA DELL’INTERVENTO CHIRURGICO

Il tipo d’intervento chirurgico e la durata dello stesso influenzano significativamente

l’ipotermia perioperatoria, soprattutto in caso d’interventi addominali e toracici. Le tecniche

chirurgiche prevedono interventi in laparoscopia ed in laparotomia (a seconda del sito

chirurgico si distinguono la toracotomia, la craniotomia, etc.) La laparoscopia è un tipo di

chirurgia mini – invasiva, perché praticata tramite delle piccole incisioni cutanee. Vengono

inseriti nell’addome del paziente uno strumento ottico, il cosiddetto laparoscopio e dei

tubicini che permettono la comunicazione tra cavità addominale ed ambiente esterno.

Nella laparotomia invece viene aperto l’addome tramite un incisione chirurgica. Nel caso di

apertura di cavità, gli organi sono a diretto contatto con l’ambiente esterno e la perdita di

calore per via evaporativa è maggiore e più rapida.

Anche

la

durata

dell’intervento

incide

sull’insorgenza

dell’ipotermia

accidentale

perioperatoria.

Durante un intervento in anestesia generale vi è solitamente un repentino abbassamento

della temperatura corporea centrale nella prima ora dall’induzione, seguito da una perdita

di calore più lenta e graduale. A causa della ridistribuzione del calore corporeo dal centro

verso la periferia, si ha un abbassamento della temperatura corporea centrale da 0,5°C a

1,5°C durante la prima ora. In seguito la temperatura centrale diminuisce lentamente e

gradualmente nelle 2 – 4 ore successive. Questa riduzione avviene semplicemente perché

la perdita di calore è maggiore rispetto alla produzione per via metabolica. Dopo 3 – 4 ore

d’anestesia, la temperatura corporea raggiunge solitamente un valore costante (plateau) e

rimane invariata per il resto dell’intervento chirurgico (vedi figura II) (Miller et al. 2010).

Figura II: Illustrazione dell’andamento della temperatura corporea centrale (°C) in relazione al tempo

trascorso dall’induzione dell’anestesia (h).

FLUIDI ED EMODERIVATI

La somministrazione intraoperatoria di grandi quantità di soluzioni infusionali fredde, di

emoderivati freddi e di soluzioni d’irrigazione fredde favoriscono l’ipotermia (Paulikas

2008).

FATTORI DI RISCHIO DEL PAZIENTE

Esiste una serie di fattori legati a caratteristiche del paziente stesso che favoriscono

l’insorgenza dell’ipotermia accidentale perioperatoria (De Mattia et al. 2012).

L’età, il peso (BMI), la temperatura nel periodo preoperatorio, lo stato di salute

preesistente e comorbidità possono incidere sull’evoluzione dell’ipotermia. Da sottolineare

sono le seguenti patologie: il diabete mellito, i disturbi della tiroide, le patologie cardiache e

i disturbi dell’asse corticosteroidea (NICE 2008).

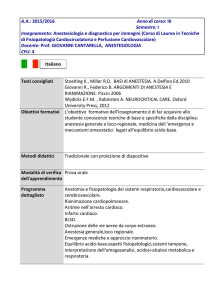

Per permettere una stratificazione e classificazione dei pazienti, si utilizza la

classificazione secondo ASA (The American Society of Anesthesiologists), che suddivide i

pazienti in diverse categorie di rischio anestesiologico. La valutazione prevede cinque

classi (vedi tabella I), che definiscono il rischio anestesiologico (classe I – V).

Tabella I: Classificazione del rischio anestesiologico secondo ASA.

Autore Alex Puglierin