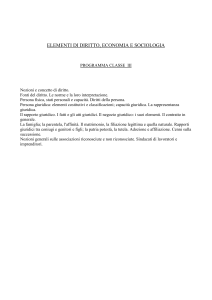

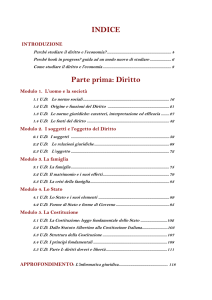

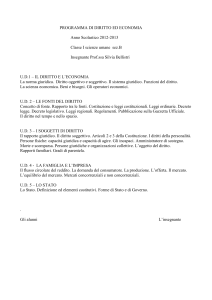

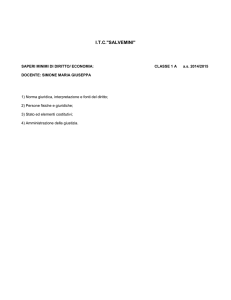

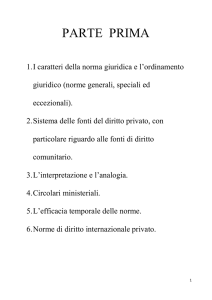

Parte Prima

Norma giuridica e

rapporto giuridico

Capitolo Primo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stato, diritto e norma giuridica

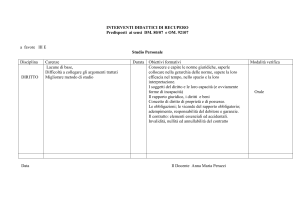

1. Lo Stato e il diritto

Qualsiasi forma di aggregazione sociale richiede l’esistenza di norme che

ne disciplinano il funzionamento e di organi preposti a garantire l’osservanza anche coattiva di tali norme.

A tal fine ogni associazione umana abbisogna di un’organizzazione che imponga ai consociati, attraverso dei comandi, determinate condotte ed, allo stesso tempo, disciplini i rapporti fra i consociati, attribuendo a ciascuno una determinata posizione nel gruppo.

In quella particolare associazione che è lo Stato (e che si fonda sul diritto)

i suddetti elementi strutturali assumono una precisa nomenclatura:

— l’organizzazione che è detta ordinamento giuridico;

— i comandi che essa impone sono le norme giuridiche;

— i rapporti che essa disciplina si definiscono rapporti giuridici;

— le posizioni di ciascun consociato nel gruppo sono dette situazioni giuridiche soggettive.

Stato e diritto costituiscono i presupposti del nostro studio:

— lo Stato è una forma di associazione di individui (popolo) che, su un dato

territorio, si dà una serie di regole comuni (diritto) per organizzare la vita

della collettività stessa;

— il diritto costituisce quell’insieme di regole di comportamento che lo Stato

impone ai consociati e di cui garantisce, anche attraverso la forza, l’osservanza.

Il diritto si manifesta sotto due differenti profili:

— diritto oggettivo: cioè come l’insieme delle regole (normae agendi) che disciplinano in astratto la condotta dei consociati;

— diritto soggettivo: come potere di agire (facùltas agendi) che in concreto viene riconosciuto ad

un soggetto per la soddisfazione di suoi specifici interessi. Ad esempio, il diritto oggettivo garantisce la proprietà, il proprietario ha il diritto soggettivo di godere del suo bene.

6

Parte Prima - Norma giuridica e rapporto giuridico

Caratteristiche del comando giuridico sono:

— alterità: il diritto regola rapporti sociali che perciò divengono rapporti giuridici;

— statualità: lo Stato crea norme obbligatorie e garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico;

— obbligatorietà: l’ordinamento giuridico si manifesta attraverso una serie di norme, la cui applicazione ed osservanza può essere assicurata anche mediante il ricorso alla forza.

Distinzioni del diritto oggettivo

Si distingue in:

— diritto pubblico: concerne l’organizzazione della collettività e la cura degli interessi generali e regola la formazione e l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici ed i suoi

rapporti con i cittadini (rapporti nei quali lo Stato si trova in posizione di supremazia);

— diritto privato: è il complesso di norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i membri

della collettività, mediante la fissazione di presupposti e di limiti agli interessi dei singoli,

i quali vengono a trovarsi tra di loro in condizione di parità, che regola i diritti delle persone.

In dottrina (Gazzoni) si è osservato come, in realtà, questa netta distinzione non sia più attuale. Da un lato, infatti, lo Stato e gli enti pubblici nel settore dell’economia utilizzano sempre più strumenti privatistici (ad es. si avvalgono degli strumenti societari o entrano nel campo della contrattualistica), dall’altro lato non sempre questi sono finalizzati esclusivamente a

perseguire gli interessi dei singoli e non già quelli della collettività.

Nel prosieguo della trattazione ci soffermeremo sul diritto privato e, in particolare, su quella

branca di esso che prende il nome di «diritto civile».

2. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione

Norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).

Caratteristiche delle norme giuridiche sono:

— generalità: in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza;

— astrattezza: in quanto la norma non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una situazione generale ed astratta (cd.

fattispecie);

— obbligatorietà: in quanto l’osservanza della norma è garantita con la forza,

e cioè con la previsione di una particolare reazione contro chi non la osserva (sanzione).

Dal punto di vista strutturale, la norma giuridica è composta da due elementi:

— precetto, cioè il comando contenuto nella norma o la regola comportamentale da rispettare;

Bisogna, però, tener presente che vi sono anche delle norme che constano non di un comando o di una regola, ma di una definizione (es. art. 1470, contratto di compravendita) o di una

elencazione (es. art. 1, disp. gen., indicazione delle fonti);

— sanzione, cioè la minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico per l’ipotesi di violazione del precetto.

La sanzione è dunque la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a

chi viola le norme.

Capitolo Primo - Stato, diritto e norma giuridica

7

Sanzioni sono:

— la pena: che infligge al violatore un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta;

— l’esecuzione, in cui rientrano sia l’esecuzione forzata (per es. sui beni del debitore insolvente)

che la nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme: con l’esecuzione si realizza il risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando;

— il risarcimento e la riparazione: rivolte ad ottenere soltanto un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma.

Differenze

A) In base al contenuto si distinguono:

— norme precettive: che contengono un comando rivolto ai destinatari (es.: art. 433);

— norme proibitive: che, invece di un comando, contengono un divieto (es.: art. 1471);

— norme permissive: che concedono e garantiscono ai soggetti determinate facoltà (es.:

possibilità di proporre appello contro le sentenze di primo grado).

B) In base al tipo di comando contenuto nella norma si distinguono:

— norme cogenti (o imperative): sono quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli (es.: norme penali);

— norme relative (o derogabili): la cui applicazione può essere evitata dagli interessati;

esse si distinguono, ulteriormente, in dispositive e suppletive. In particolare: si dicono

dispositive quelle che regolano un rapporto, ma consentono alle parti di disciplinarlo

diversamente (cfr. art. 1282); sono invece dette suppletive quelle norme destinate a supplire all’inerzia dei privati, in quanto intervengono a regolare un rapporto solo in mancanza della volontà delle parti (cfr. art. 1063).

C) In base alla sanzione si distinguono:

— norme perfette: sono quelle munite di sanzione;

— norme imperfette: non sono munite di sanzione (es.: art. 315);

— norme «minus quam perfectae»: sono quelle norme la cui inosservanza viene punita

con sanzioni non adeguate (es. artt. 89 e 140).

3. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile

Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono

origine, appunto, le norme giuridiche, che valgono a formare il diritto oggettivo.

Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la presenza di una pluralità delle fonti tenuto conto che ormai molteplici sono i centri di produzione (cd. fonti multilivello, v. amplius infra).

Differenze

In particolare, le fonti si distinguono in:

— fonti di produzione: sono costituite da quegli atti o fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche attraverso l’individuazione degli organi titolari

del potere e del procedimento di formazione dell’atto normativo;

— fonti di cognizione: sono costituite da quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. L’espressione fonte di cognizione si riferisce, dunque, al momento della conoscenza o della conoscibilità, non a quello della creazione della norma giuridica, e sta ad indicare i documenti e le pubblicazioni ufficiali attraverso cui può aversi conoscenza del testo delle norme (es.: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Raccolte di atti etc.).

8

Parte Prima - Norma giuridica e rapporto giuridico

Altra importante distinzione è quella tra:

— fonti atto: costituite da manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello Stato-soggetto, o di altri enti a ciò legittimati dalla Costituzione, che trovano, di norma, la

loro formazione in un testo normativo;

— fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce, nella sussistenza di determinate condizioni, l’idoneità a porre in essere norme rilevanti per l’ordinamento giuridico (es.: la consuetudine).

L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del

diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Tale elencazione

non è tassativa in quanto incompleta, essa ha dunque un valore meramente

dichiarativo.

Dopo la caduta del fascismo è stato abrogato l’ordinamento corporativo e

dunque anche l’art. 1 n. 3 disp. prel. (D.lg.lgt. 23-11-1944, n. 369).

Le fonti del diritto sono, dunque, poste tra di loro in un ordine strettamente gerarchico, da cui consegue che una fonte subordinata non può mai porsi

in contrasto con una fonte sovraordinata.

Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio 1948), che è la legge fondamentale dello Stato e

rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo,

enunciandone valori e principi fondamentali e stabilendo l’organizzazione politica su cui esso si regge.

Le leggi costituzionali sono poste nella scala gerarchica sullo stesso piano della Costituzione, in quanto vengono emanate dal Parlamento, mediante

l’adozione di una procedura più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie.

Su un gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie formali e sostanziali (fonti primarie).

Sono leggi formali quelle leggi approvate dal Parlamento, secondo la procedura ordinaria

espressamente prevista dalla Costituzione.

Sono invece leggi sostanziali (o materiali) le leggi delegate o decreti legislativi e i decreti

legge approvati dal Consiglio dei ministri in seguito ad una legge delega del Parlamento (decreti

legislativi) o adottate in determinate ipotesi straordinarie di urgenza e necessità (decreti legge),

purché convertite in legge dalle Camere.

Per legge si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi

competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. Rientrano in

tale ampio concetto: la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie

in senso stretto, le leggi delegate e i decreti legge.

Il Parlamento fa le leggi che vengono promulgate dal Presidente della Repubblica e successivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Equiparati alla legge sono il decreto legislativo delegato (emanato dal Governo in base ad una

legge-delega ex art. 76 Cost.) ed il decreto legge (emanato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e convertito poi in legge dalle Camere ex art. 77 Cost.).

Il sistema piramidale delle fonti del diritto caratterizzato dalla rigidità della nostra Carta Costituzionale fa sì che la legge ordinaria, gli atti ad essa equiparati e le leggi regionali non possano mai porsi in contrasto con la Costituzione. L’organo preposto a dirimere tali eventuali antinomie è la Corte Costituzionale (giudice delle leggi).

Capitolo Primo - Stato, diritto e norma giuridica

9

L’attuale sistema delle fonti risulta caratterizzato dalla presenza di numerosi

centri di produzione normativa che emanano leggi formali anche se limitate a territori specifici. Tra questi rientrano le Regioni, cui la Costituzione attribuisce il potere di darsi una disciplina che regola la propria organizzazione ed il proprio funzionamento attraverso l’approvazione dello Statuto (autonomia statutaria), il potere di emanare atti, quali le leggi regionali, capaci di innovare il diritto oggettivo

(autonomia legislativa) e il potere di darvi esecuzione attraverso l’approvazione

di regolamenti e atti amministrativi regionali (autonomia amministrativa).

La principale fonte dell’ordinamento regionale è costituita dallo Statuto,

atto con il quale l’ente disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento per tutte le attività non regolate direttamente dalla Costituzione.

La Costituzione poi attribuisce alla Regione la potestà di adottare atti aventi valore di legge ordinaria nelle materie indicate dall’art. 117 e con efficacia

limitata al territorio regionale.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 117 Cost., così come novellato dalla L. cost. 3/2001 e da

ultimo modificato con L. cost. 1/2012, è possibile distinguere fra:

— legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.): in tal caso alle Regioni è preclusa

la potestà legislativa in ragione dell’ambito ritenuto di tale importanza da richiedere una uniforme disciplina nazionale (ad es. difesa, forze armate, moneta, immigrazione, cittadinanza,

giurisdizione etc.);

— legislazione concorrente fra Stato e Regione (art. 117, co. 3, Cost.): in tal caso la legge regionale deve rispettare i principi generali fissati dallo Stato senza poterli derogare (ad es. tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, porti e aeroporti civili, trasporto

e distribuzione nazionale dell’energia etc.);

— legislazione residuale della Regione (art. 117, co. 4, Cost.): in tal caso la Regione può esercitare la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione

dello Stato.

Sotto la legge e gli atti ad essa equiparati, quali fonti secondarie, vi sono i

regolamenti dell’Esecutivo, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. Si tratta, infatti, di norme giuridiche emanate dagli

organi del potere esecutivo nei limiti della potestà normativa loro conferita

che trovano la loro fonte nell’art. 17 della L. n. 400/1988.

Quali fonti di secondo grado i regolamenti non possono porsi in contrasto non solo con la Costituzione, ma neanche con la legge. Competente a giudicare dell’eventuale contrasto è in tal caso

qualsiasi giudice, ma solo ai fini della disapplicazione della norma illegittima, mentre il potere di

annullare le norme poste dal regolamento spetta unicamente al Giudice Amministrativo.

Infine troviamo gli usi o consuetudini, fonti (terziarie) non scritte caratterizzate dalla necessaria compresenza di due elementi:

— oggettivo, per cui il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei

soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo;

— soggettivo, per cui deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento (cd. opinio iuris ac necessitatis).

Gli usi possono regolare solo materie non disciplinate dalla legge (cd. consuetudine praeter

legem) e quelle già regolamentate dalla legge nei limiti in cui siano da questa espressamente richiamati (cd. consuetudine secundum legem). Non è ammesso, invece, l’uso contra legem.

10

Parte Prima - Norma giuridica e rapporto giuridico

Un riferimento agli usi quali fonti del diritto si ritrova nell’art. 1374, mentre non costituiscono fonti normative gli usi negoziali (art. 1340) e quelli interpretativi (art. 1368).

Differenze

Gli usi normativi, fonti del diritto, devono essere distinti da:

— usi contrattuali, cioè usi applicati in un determinato luogo e con riferimento ad un determinato tipo di affari (es. art. 1340, le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto, se

non risulta che le parti non le abbiano volute);

— usi interpretativi, usi con i quali individui di un certo luogo intendono un’espressione non

chiara o ambigua inserita in un contratto (es. art. 1368 che dispone che le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è

stato concluso).

Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è, come

detto, la pluralità delle fonti derivante dal diverso livello delle stesse ove si consideri la molteplicità dei centri nazionali, sovranazionali e internazionali, di

produzione.

Si parla — proprio alla luce dell’ingresso automatico di norme emanate

dall’Unione senza la mediazione del legislatore nazionale — di fonti multilivello, che confondono non poco il vigore e l’applicazione delle norme nei singoli Stati. Ciò anche per l’attuale costituzionalismo «asimmetrico» derivante

dalla ripartizione anomala, parziale e in via di sviluppo della governance tra

ordinamenti nazionali e internazionali; tale ripartizione crea una dimensione

nuova della separazione di poteri, non più secondo la tripartizione di Montesquieu delle funzioni pubbliche in legislazione, amministrazione e giurisdizione, ma in forza della dislocazione, a diversi livelli, delle competenze e modalità di intervento (SCUDIERO).

Al riguardo un cenno più approfondito va fatto alle fonti comunitarie.

In particolare tra le fonti normative comunitarie è possibile individuare:

a) i regolamenti, che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;

b) le direttive, che vincolano, invece, ciascuno Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando liberi gli organi nazionali di scegliere la forma e i

mezzi con cui raggiungere il risultato;

c) le decisioni, obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati;

d) le raccomandazioni e i pareri, che non sono vincolanti.

Per lo studio del diritto privato, grande importanza, tra le leggi ordinarie,

riveste il Codice Civile, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

ed entrato in vigore il successivo 21 aprile.

Il codice civile, composto da una parte introduttiva e da sei libri, è, senz’altro, la fonte di gran

lunga più importante del diritto privato. Tuttavia, sulla scorta di un fenomeno già evidente dalla

fine dello scorso secolo la disciplina di singoli istituti civilistici è, talvolta, contenuta in leggi speciali estranee al corpo codicistico (es.: il Codice del consumo). A seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, la legislazione speciale ha svolto un importante ruolo di adeguamento del sistema codicistico, imperniato su logiche discriminatorie ed individualistiche, all’ispirazione egalitaria e solidaristica dei principi costituzionali.

Capitolo Primo - Stato, diritto e norma giuridica

11

4. L’efficacia della norma giuridica

A)L’efficacia nel tempo

L’efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo sia

da limiti spaziali.

1) Entrata in vigore ed abrogazione

La norma giuridica entra in vigore, cioè spiega in pieno la sua efficacia erga

omnes, dopo:

— la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;

— la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

— il decorso di un certo periodo di tempo (di regola, 15 giorni) dalla pubblicazione (cd. vacatio legis). Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e nessuno può invocarne l’ignoranza per sottrarsi ai suoi comandi (ignorantia legis non excusat).

L’abrogazione della norma giuridica, cioè la cessazione della sua efficacia,

si realizza per:

— dichiarazione espressa del legislatore;

— dichiarazione tacita del legislatore (per incompatibilità con una nuova disposizione o per successiva nuova regolamentazione dell’intera materia);

— referendum popolare (art. 75 Cost.);

— decisione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte Costituzionale (così GALGANO e GAZZONI), altra dottrina ritiene, invece, che la decisione di illegittimità produca una sorta di annullamento della norma incostituzionale (TRABUCCHI, GUASTINI), la differenza non è di poco conto dal momento che l’abrogazione di regola non retroagisce (tranne che non

sia espressamente disposto il contrario), l’annullamento determina, invece, una sorta di cancellazione della norma come se non fosse mai esistita;

— cause intrinseche (ad es. la legge è emanata per un certo periodo di tempo).

2) Irretroattività

L’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile sancisce il principio

fondamentale di «irretroattività delle norme giuridiche»: «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; la legge, cioè, non estende la

sua efficacia a rapporti verificatisi nel tempo antecedente alla sua emanazione.

Tale principio, ispirato ad esigenze di certezza del diritto, è, tuttavia, derogabile in via eccezionale, ed infatti:

—

—

—

—

sono retroattive le leggi penali più favorevoli al reo (art. 2 c.p.);

sono retroattive le leggi di interpretazione autentica;

sono retroattive le leggi di ordine pubblico che tutelano i fondamentali interessi dello Stato;

il legislatore può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato (es. aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata).

3) Successione delle norme nel tempo

Il sopravvenire di una nuova legge determina problemi pratici di notevole

importanza riguardo alle situazioni in via di definizione.

12

Parte Prima - Norma giuridica e rapporto giuridico

Il legislatore, al fine di risolvere tali problemi e di dirimere eventuali conflitti, detta delle norme transitorie.

In mancanza di norme transitorie le questioni vengono risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti: in base alla teoria del fatto compiuto in virtù della quale le nuove norme non

estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti; oppure in base alla teoria del diritto quesito, secondo cui il diritto acquistato non può essere eliminato da una legge successiva, anche se è possibile che muti

la disciplina dei poteri e delle facoltà che lo caratterizzano e i suoi modi di esercizio.

B)L’efficacia nello spazio

Il Legislatore, al fine di risolvere i conflitti fra diritto italiano e straniero ed

identificare la legge applicabile, ha dettato le cd. norme di diritto internazionale privato. Tali norme, quindi, sono norme interne dello Stato, volte a stabilire quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti

elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico (es.: se un rapporto è

posto in essere da stranieri in Italia o concluso all’estero da italiani): per l’analisi concreta di tali norme si veda la legge 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

5. L’interpretazione della norma giuridica

L’interpretazione della norma consiste in quell’attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa, «senso — come si esprime l’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile — fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». La citata disposizione legislativa fa dunque espresso riferimento a

due criteri normativi di interpretazione, quello letterale e quello logico, parimenti indispensabili ed indicativi del metodo attraverso il quale condurre l’interpretazione di una norma.

In particolare, quanto al modo ed ai criteri, l’attività di interpretazione normativa si realizza in

due fasi:

— interpretazione letterale: volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate considerate non isolatamente, ma secondo la loro connessione, ossia secondo la successione seguita

nella esposizione;

— interpretazione logica: volta a stabilire il vero contenuto della norma, ossia l’intenzione del legislatore. Tale intenzione è da intendere non come la volontà di coloro che concorsero ad

emanare la norma, bensì come l’intento obiettivo (la ratio) della legge, e va ricercata nell’interesse che questa mira a tutelare. Per individuare l’effettiva volontà della legge si utilizzano

tre criteri interpretativi, quello teleologico, quello sistematico e quello storico. Con il primo si

interpreta la norma in coerenza con le sue finalità; con il secondo si interpreta la norma in

coerenza con l’intero sistema; con il terzo si tiene conto delle contingenti esigenze storiche

che hanno indotto il legislatore all’emanazione della norma.

Appare dunque chiaro che l’interpretazione delle norme va eseguita in considerazione del

complesso dell’ordinamento giuridico e della società in cui esse si calano. Si parla, infatti, di interpretazione evolutiva per indicare quel fenomeno per cui, pur restando immutata la formulazione letterale di una norma, la sua interpretazione cambia al cambiare di altre leggi o della società (TRIMARCHI).

Capitolo Primo - Stato, diritto e norma giuridica

13

Differenze

Appare utile ricordare le principali distinzioni che, in tema di interpretazione delle norme giuridiche, sono state operate dalla dottrina, mossa soprattutto dalla esigenza di promuovere

l’adozione di canoni interpretativi che, da un lato, garantissero la necessaria coerenza generale del sistema delle fonti e, dall’altro, consentissero di adeguare l’interpretazione delle norme al mutamento dei tempi e della coscienza sociale.

Pertanto, in relazione ai soggetti che la effettuano, l’interpretazione può essere:

— giudiziale: compiuta dai giudici nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Essa è vincolante solo per le parti del giudizio, anche se non può escludersi una sua influenza di fatto,

soprattutto quando si formi un orientamento giurisprudenziale costante, fonte non equivoca di evoluzione del diritto cd. vivente;

— dottrinale: compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi di materie giuridiche;

— autentica: compiuta dallo stesso legislatore che emana talvolta norme (con efficacia retroattiva) volte a definire l’esatto significato di norme preesistenti che abbiano dato adito ad

interpretazioni difformi. Essa ha efficacia vincolante erga omnes.

In relazione ai risultati l’interpretazione può essere:

— dichiarativa: se i risultati dell’interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell’interpretazione logica (lex tam dixit quam voluit);

— estensiva: se l’ambito di applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla sola

formulazione letterale (lex minus dixit quam voluit);

— restrittiva: nel caso contrario (lex plus dixit quam voluit).

6. Integrazione della norma giuridica. L’analogia

Spesso il giudice si trova di fronte a casi pratici (cd. fattispecie concrete) che nessuna norma positiva direttamente prevede e disciplina (si parla in queste ipotesi di

lacune dell’ordinamento). Il giudice, non potendo creare egli stesso la «regola di diritto» idonea a colmare il vuoto normativo o ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris) può sopperire alle deficienze legislative applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o per una materia analoga (analogia legis).

Il ricorso all’analogia è ammissibile solo se poggia sui seguenti presupposti:

— il caso in questione non deve essere previsto da alcuna norma;

— devono esservi significative somiglianze tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista;

— il rapporto di somiglianza deve riguardare gli elementi della fattispecie prevista che hanno

costituito la giustificazione stessa della disciplina data dal legislatore.

Il ricorso all’analogia non è ammesso (art. 14 preleggi):

— rispetto alle leggi penali sfavorevoli al reo (cd. in malam partem), in forza del principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege), per cui non si può essere incriminati per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non può considerarsi reato in base alla legge;

— rispetto alle leggi eccezionali, in quanto il tenore eccezionale delle stesse ne sconsiglia l’applicazione in altre, diverse circostanze.

Differenze

L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva: con quest’ultima, infatti, si resta

sempre nell’ambito della norma, che viene intesa nel suo significato più ampio; con l’analogia,

invece, si è al di fuori dei confini della norma, perché il caso da regolare non rientra nella norma medesima, anche se a questa si attribuisce il più ampio significato possibile.

14

Parte Prima - Norma giuridica e rapporto giuridico

Va infine osservato che le norme speciali, a differenza di quelle eccezionali, sono applicabili per

analogia. Al riguardo si ricordi che:

— norme speciali: sono quelle che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano solo in alcune materie (es.: caccia e pesca), in alcune circostanze (es.: in tempo di guerra) o per alcune categorie di soggetti (es.: gli imprenditori commerciali), dettando una disciplina difforme ma non antitetica al diritto comune;

— norme eccezionali: sono invece quelle che, per le particolari esigenze cui vanno incontro,

deviano dai principi ispiratori di tutto un ramo del diritto o di un istituto giuridico.

Pertanto, mentre le norme eccezionali si caratterizzano perché contraddicono, per particolari ragioni, al sistema delle altre norme, le norme speciali costituiscono un’applicazione, con

adattamenti, del sistema stesso ad un ramo che ha speciali esigenze.