In Sardegna, sulle tracce del Conte Ugolino Della Gherardesca

Introduzione

I. Origini della famiglia Della Gherardesca

Genealogia Essenziale

I Conti di Donoratico

Il Conte Ugolino

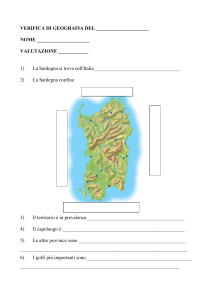

II. La Sardegna Giudicale

Il Conte Ugolino: Re in Sardegna e Signore di Pisa

III. In Sardegna, sulle tracce del Conte Ugolino

Il codice dantesco alla Biblioteca Universitaria di Cagliari

Siliqua: il Castello di Acquafredda

Iglesias, città dell’argento di Ugolino

Bibliografia

p. 2

3

3

3

4

5

6

9

9

10

11

13

1

L’Inferno del Conte Ugolino

Il principale scopo che questo scritto si prefigge è quello di illustrare il lavoro del Conte Ugolino Della

Gherardesca (Pisa 1220- 1289) durante il suo soggiorno in Sardegna e di proporre un percorso turistico

volto a seguire le tracce da lui lasciate nell’isola. Tuttavia, prima di procedere, sembra opportuno

analizzare il quadro storico e politico nel quale la famiglia Della Gherardesca ascese al potere nella

Repubblica Marinara di Pisa, partendo dal suggestivo racconto dantesco sulla figura del Conte.

Nel XXXIII Canto dell’Inferno (1304- 1309), Ugolino viene raffigurato con una duplice valenza: dannato

e demone vendicatore. In qualità di dannato, viene collocato nel nono cerchio 1, nel quale si trovano i

colpevoli dei reati di frode più gravi, perpetrati contro i familiari, gli amici o la Patria. In qualità di

demone vendicatore, invece, viene ritratto mentre morde il cranio dell’Arcivescovo Ruggeri Degli

Ubaldini, colpevole di aver guidato, insieme alle famiglie Lanfranchi, Sismondi e Gualandi, la rivolta

pisana che portò alla prigionia e, successivamente, all’orribile morte per inedia dello stesso Conte

Ugolino.

<< La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a’ capelli

del capo ch’elli avea di retro guasto.

Poi cominciò: - Tu vuo’ ch’io rinnovelli

Disperato dolor che ‘l cor mi preme

Già pur pensando, pria ch’io ne favelli.

Ma se le mie parole esser dien seme

Che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,

parlar e lacrimar vedrai insieme.

Io non so chi tu se’ né per che modo

Venuto se’ qua giù; ma fiorentino

Mi sembri quand’io t’odo.

Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,

e questi è l’arcivescovo Ruggieri:

or ti dirò perch’io son tal vicino.

Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,

fidandomi di lui, io fossi preso

e poscia morto, dir non è mestieri;

però quel che non puoi avere inteso,

ciò è come la morte mia fu cruda,

udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso>>2.

(Divina Commedia, canto XXXIII)

Il racconto del Conte prosegue con la descrizione della prigionia nella torre della Muda, insieme ai propri

figli, delle quali spoglie, pare, egli si cibò. Questa, almeno, è la più famosa interpretazione dei versi

“poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno” che ne chiudono il discorso, prima che lo stesso riprenda a

mordere il cranio dell’Arcivescovo.

Questa, in sintesi, la leggendaria figura del Conte nell’eredità dantesca. Vediamo, ora, quale sia stata la

vera storia del Conte Ugolino della Gherardesca.

1L’Inferno

viene immaginato a forma di imbuto, costituito da cerchi concentrici che diminuiscono di circonferenza man mano che ci si

avvicina al fondo. La distribuzione dei peccatori viene stabilita con un criterio che si basa su tre categorie fondamentali di peccati:

incontinenza (l’incapacità di frenare gli impulsi più peccaminosi), violenza e frode. I fraudolenti occupano l’ottavo cerchio, diviso in dieci

fosse. Nel nono cerchio, il punto più basso dell’Inferno, vengono collocati, appunto, i reati di frode più gravi. Al centro di esso, si trova

Lucifero, precipitato qui dopo la sua rivolta contro Dio, che macella, con le sue tre bocche i traditori per antonomasia: Bruto, Cassio

(entrambi traditori di Giulio Cesare) e Giuda Iscariota (traditore di Gesù). Cfr. Il Sistema Letterario, a cura di S. Guglielmino, H. Grosser,

s.l.,ed. Principato, 1992.

2Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, XXXIII,1- 21, a cura di Natalino Sapegno, Milano- Napoli, Riccardo Ricciardi Editore,

edizione speciale per la Biblioteca Treccani, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2005 .

2

1. Origini della famiglia Della Gherardesca

Genealogia essenziale

Il Conte Ugolino discende da una delle più rilevanti casate toscane, quella dei Della Gherardesca, che si

affacciò alla storia nella seconda metà del X secolo, quando i primi rappresentanti della Famiglia 3

esercitarono, uno dopo l’altro, la carica di Conte di Volterra. I Gherardeschi conservarono tale ufficio fino

alla metà dell’XI secolo, periodo nel quale il loro vasto patrimonio, diffuso tra l’Arno, il Senese, il mare

ed il Lago di Bolsena, unitamente ai loro interessi economici e politici li portarono al progressivo

allontanamento dalla contea che aveva costituito la base della loro fortuna. Essi concentrarono i propri

interessi dove ampi possedimenti della casata consentirono loro, attraverso la fondazione di enti religiosi

e castelli, con la conseguente creazione di una fitta rete di rapporti, di continuare ad esercitare il proprio

potere in modo più ampio e senza contrasti con possibili concorrenti, così da rafforzarlo nella prospettiva

di costituire forme signorili di carattere più o meno sviluppato.

Verso la metà dell’XI secolo questo fenomeno si intrecciò con la suddivisione della casata in quattro

rami, discendenti dai figli del Conte Tedice I, che portò alla rottura dell’originaria unità familiare ed alla

formazione di gruppi ben distinti, portatori di interessi spesso contrastanti. I rami che legarono in modo

indissolubile il nome della casata alla città di Pisa derivano dal Conte Ugo I e da Gherardo III: essi

divennero, infatti, cittadini pisani, mantennero un forte vincolo familiare e, grazie alla solida base

economica di cui disponevano, furono persino in grado di inserirsi nel ceto dirigente della città,

assumendo un ruolo di rilevanza nella vita politica pisana, legandosi, inoltre, alle più importanti casate ed

ai più potenti ordini religiosi.

Nella seconda metà del XII secolo, i discendenti di Ugo I e Gherardo III assunsero la denominazione di

Conti di Settimo, dal nome del castello di loro proprietà in Valdarno (attuale San Benedetto a Settimo, in

provincia di Pisa). In seguito, agli inizi del Duecento, si assistette ad un nuovo fenomeno: da un lato, la

generale adozione del cognome Della Gherardesca palesò una ritrovata unità familiare; dall’altro, i gruppi

costituitisi all’interno di questi due rami adottarono i nomi dei castelli maremmani in loro possesso, e sui

quali esercitavano diritti signorili. Così, il ramo del primogenito di Ugo I diede origine ai gruppi dei Conti

di Castagneto, di Donoratico e di Segalari, mentre il ramo del primogenito di Gherardo III originò i Conti

di Bolgheri, di Casale e di Guardistallo, e dal XIV secolo anche quello dei Conti di Montescudaio, dai

quali discendono gli attuali Della Gherardesca. Tutti gli altri rami, invece, si estinsero tra il XIV ed il

XVII secolo.

I Conti di Donoratico

Dei Conti di Donoratico fanno parte tre rami familiari, facenti capo rispettivamente a Guelfo di Ottone

(padre del Conte Ugolino), a Gherardo di Guglielmo e a Bonifazio. Nonostante dal punto di vista

genealogico manchino informazioni più dettagliate sui rapporti familiari e le ascendenze dei tre rami, tutti

risultano connessi al Conte Tedice VI, primo podestà4 di Pisa alla fine del XII secolo, chiamato Conte di

Donoratico da cronisti pisani del Trecento.

Il ruolo politico dei Conti diventò più importante nel corso del Duecento, quando i contrasti tra le due

maggiori casate pisane (quella dei Visconti, la più potente e ricca famiglia del vecchio ceto consolare da

un lato, e i Donoratico dall’altro) si fecero più accesi. All’epoca, i Conti della Gerardesca erano guidati da

Ranieri di Bolgheri5, in costante rapporto con i rappresentanti degli altri rami (Alberto di Segalari e

Guelfo di Ottone di Donoratico, padre del Conte Ugolino), con i quali seppe agire in stretta coesione,

rafforzando quell’unione familiare che avrebbe mostrato segni di cedimento dopo la loro scomparsa, a

partire dagli anni Cinquanta del Duecento. Alcuni contrasti tra le fazioni nobiliari nacquero tra gli anni

3

Si tratta dei fratelli Rodolfo, Tedice I e Gherardo II, figli del capostipite Gherardo I della Gherardesca. (Cfr. M.L. Ceccarelli Lemut, Il

Conte Ugolino Della Gherardesca tra antropologia e storia, Pisa, Ed. Plus Università di Pisa, 2003).

4 Quella del podestà, in epoca medioevale, era la più alta carica civile al governo delle città nell’Italia centro- settentrionale. Essa sostituì il

Consiglio dei Consoli, alla guida dei Comuni medievali, a partire dal XII secolo.

5 Reggente, insieme alla moglie Agnese, del Giudicato di Cagliari per conto del nipote Guglielmo II, succeduto ancora troppo giovane al

padre Barisone, morto nel 1232.

3

1252 e 1254, quando Pisa completò il proprio allineamento alla politica imperiale di Federico II6. In

quegli stessi anni, la fazione opposta ai Visconti, a Pisa, veniva denominata dei Conti di Donoratico,

gruppo familiare che divenne predominante nella seconda metà del Duecento, i cui maggiori

rappresentanti furono il conte Gherardo di Guglielmo ed il Conte Ugolino i quali parteciparono, insieme

ad altri illustri personaggi che avevano interessi in Sardegna (Guglielmo Conte di Capraia, giudice di

Arborea, e Giovanni Visconti, giudice di Gallura), alla spedizione del 1257 contro il Giudice di Cagliari,

Chiano, colpevole di essersi alleato con la maggior rivale di Pisa: Genova7. Dopo la sconfitta e la morte

del Giudice, il Cagliaritano fu diviso in tre parti, attribuite rispettivamente a Guglielmo di Capraia, a

Giovanni Visconti ed a Gherardo e Ugolino della Gherardesca di Donoratico, i quali divennero, in questo

modo, Signori della terza parte del Regno di Cagliari. I possedimenti sardi rafforzarono la base

patrimoniale dei Conti, e contribuirono ad infittire quella rete di alleanze che permise ai Donoratico di

assumere un ruolo sempre più centrale nella vita politica di Pisa.

Il Conte Ugolino

Durante la spedizione in Sardegna degli anni 1257-1258 sembrò che i dissidi pisani tra le famiglie

Visconti e Donoratico si fossero appianati. Gli stessi contrasti interni alla casata Della Gherardesca

parevano ormai un ricordo. Tuttavia, la situazione si ribaltò ancora una volta: Ugolino e Gherardo non

agirono nella stessa unità di intenti che aveva caratterizzato i loro predecessori. Ben presto, anzi,

divennero promotori di interessi divergenti. Ed oltre a rinnovati attriti con i Visconti, mutò anche la

situazione cittadina.

Prima del 1272, il Conte Ugolino e Gherardo si spartirono quel terzo del Regno di Cagliari recentemente

acquisito, che comprendeva: le curatorie8 di Sigerro, Sulcis, Decimomannu, Campidano e Nora. La

ripartizione non seguì la naturale linea del confine territoriale, bensì ogni curatoria fu divisa in due parti

di uguale dimensione. Entrarono, così, a far parte dei possedimenti di Ugolino le miniere argentifere di

Villa di Chiesa (attuale Iglesias, uno dei capoluoghi della Provincia, di recente costituzione, di CarboniaIglesias, nella Sardegna sud-occidentale), città che deve al Conte il proprio sviluppo e che fu per lui

un’importante fonte di introiti.

Per quanto riguarda il quadro politico pisano, esso mutò dopo la morte dell’Imperatore Federico II, alla

fine del 1250: Firenze era ormai destinata a soppiantare il monopolio commerciale di Pisa nel

Mediterraneo, gli Aragonesi assumevano una sempre maggiore importanza (anche nella politica sarda) e

Genova era uscita rafforzata dal confronto con Federico II, ed era ormai più consapevole della propria

forza ed in grado di costituire un apparato politico-economico e territoriale nel Levante fino al Mar Nero.

Il ruolo di Pisa nella politica internazionale veniva quindi relegato sempre più a quello di comparsa. Per

questa ragione, in questo contesto, la Sardegna, produttrice di formaggi e materie prime quali l’argento, il

grano, il sale, il vino, il granito, assumeva una funzione di rilievo, poiché era l’unica regione in cui i

pisani potevano creare un vero sistema politico-economico e territoriale. La sua importanza era tale da

renderla il principale tra gli elementi determinanti della vita politica pisana. Ed è proprio a lei che

Ugolino indirizzò le sue energie.

Federico II di Hoenstaufen (1194- 1250), figlio di Costanza d’Altavilla e di Enrico VI (figlio di Federico I di Svevia, meglio noto come

Federico Barbarossa). Fu Re di Sicilia dal 1198 al 1250, Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1220 al 1250, Re di Germania, Re d’Italia,

e di Gerusalemme

7Dopo il X secolo, quattro città italiane si distinsero ed ottennero una forte autonomia politica grazie ai loro traffici marittimi. Queste città,

definite Repubbliche Marinare solo a partire dall’Ottocento, erano Genova, Pisa, Venezia ed Amalfi. Tra le caratteristiche principali di una

Repubblica Marinara si ricordano: il godere di una propria indipendenza (caratteristica comune a molte città “dominanti” nel Medioevo),

possedere una propria monetazione accettata in tutto il bacino mediterraneo, la partecipazione alle crociate, il possesso di una flotta di navi.

Le relazioni tra esse erano regolate dalla loro natura di Stati votati al commercio verso l’Oriente ed il Mediterraneo., sulla base di accordi di

natura economica e politica che miravano al reciproco guadagno che si poteva trarre da una rotta commerciale o semplicemente dalla volontà

di evitare possibili contrasti. Tuttavia, non tutte le controversie nate tra le città furono risolvibili attraverso la diplomazia.Data la loro

posizione nel Tirreno, Genova e Pisa ebbero numerosi contrasti, dettati dalla volontà di entrambe di primeggiare sulle rotte del Mediterraneo

occidentale. In un primo momento alleate contro l’espansione araba, si ritrovarono presto rivali, anche in Sardegna. Cfr. Nuovissima

Enciclopedia Universale Curcio, Armando Curcio Editore, Milano, 1980.

8 La curatoria era la principale divisione amministrativa, elettorale, fiscale e giudiziaria dei regni della Sardegna giudicale, governata da un

curatore nominato dal re, il Giudice.

6

4

La Sardegna Giudicale

Le complesse vicende storiche della Sardegna, spesso relegata al ruolo ingrato di periferia nel corso dei

secoli, sono poco conosciute da chi la visita (e spesso dagli stessi Sardi). Al di là dei tanti clichés quali il

pastore ruvido o il bandito d’onore, poche figure emblematiche, dello spessore di Eleonora d’Arborea o di

Grazia Deledda, emergono dalla storiografia locale per illustrare il passato tormentato di un’isola posta al

centro del Mediterraneo che, sebbene raramente protagonista, accompagnò tutti i risvolti della storia della

Penisola.

Dal 534 al 1000 la Sardegna fece parte dell’Impero Romano d’Oriente (o bizantino), insieme alla Corsica

ed alle Baleari, come regione della Settima Provincia d’Africa. Per la gestione dell’isola, i bizantini

pensarono di adottare misure simili a quelle delle altre province africane: il territorio fu diviso in distretti

e l’amministrazione civile fu distinta da quella militare. A capo dell’amministrazione civile fu posto un

magistrato, detto praeses, con residenza a Cagliari; a capo di quella militare, un dux, con residenza a

Forum Traiani (attuale Fordongianus, in provincia di Oristano), per far fronte a problemi di ordine

pubblico dovuti alle continue rivolte dei confinanti barbaricini. Il progressivo distacco dalla madrepatria,

causato dalla forte distanza da essa e dalle difficoltà di navigazione in un Mediterraneo reso ormai

insicuro dalle insistenti incursioni arabe, provocò la divisione della Sardegna in quattro Giudicati, cioè

quattro unità territoriali autonome i cui centri erano le città di Cagliari (Giudicato di Cagliari, a sud),

Torres (Giudicato di Torres, a nord), Tharros (Giudicato di Arborea, ad est, che in seguito trasferì la sede

del potere ad Oristano) e Civita (attuale Olbia, capoluogo del Giudicato di Gallura, a ovest). A capo di

ognuno di essi stava un Giudice (da cui il nome Giudicato), la cui carica aveva carattere ereditario,

originariamente sottoposto al dux bizantino ed in seguito unico sovrano del piccolo stato.

Nei primi decenni dell’XI secolo, gli eserciti giudicali si trovarono in difficoltà nel respingere gli Arabi,

al punto che tra il 1014 ed il 1015 l’isola cadde in loro possesso. Il Papa Benedetto VIII, vantando una

presunta donazione della Sardegna al Papato da parte di Carlo Magno, e gli stessi Giudici isolani,

chiesero l’intervento delle Repubbliche marinare di Pisa e Genova, peraltro danneggiate nei traffici

marittimi dalla nuova conquista araba. I musulmani, sconfitti, nel 1016 lasciarono la Sardegna e la

Corsica; quest’ultima passò sotto il dominio genovese, mentre la Sardegna fu sottoposta all’autorità

pisana, pur mantenendo i propri governi locali. Ben presto, però, anche Genova sarebbe entrata in

possesso di ampi territori, grazie alle concessioni di benefici e privilegi che i Giudici fecero ad entrambe

le città marinare, in cambio di protezione navale sulle coste.

Risultato del protettorato delle due città italiane fu l’insediamento, nell’isola, di mercanti liguri e toscani.

Inoltre, nel corso del XII secolo, spesso i Giudici prestavano giuramento al duomo di una delle due città

marinare, probabilmente in seguito a rapporti di dipendenza finanziaria nei confronti di queste istituzioni,

alle quali avevano chiesto dei prestiti. Altro tramite della penetrazione delle due potenze in Sardegna fu

rappresentato dai vincoli di differente natura che si costituirono con le famiglie più importanti delle

rispettive aristocrazie. In questo modo, nel XII secolo, famiglie pisane e genovesi contrassero matrimoni

con le famiglie giudicali sarde: i Doria di Genova, ad esempio, si imparentarono con i Giudici di Torres, i

Massa, toscani, con quelli di Cagliari, mentre i Visconti, pisani e rivali dei Della Gherardesca, con il

Giudicato di Gallura. Conseguenza diretta di questi matrimoni fu il consolidamento della presenza di

pisani e genovesi in Sardegna per un miglior controllo dei patrimoni acquisiti. Durante lo stesso secolo,

attraverso il matrimonio tra il Giudice Barisone I d’Arborea ed Agalbursa di Bas, si stabilirono in

Sardegna anche i primi catalani. Tuttavia, il quadro non sarebbe completo se non si analizzasse

brevemente anche la situazione della Chiesa nell’isola.

I Giudici chiamarono nei loro piccoli stati alcuni tra i grandi ordini religiosi dell’epoca, ai quali

concessero privilegi e territori, e dei quali intendevano servirsi per migliorare le condizioni religiose e

culturali del clero e dei propri sudditi. La loro presenza assunse, col tempo, carattere politico,

concorrendo a condizionare ulteriormente la posizione dei Giudici. Le prime donazioni, a partire dall’XI

secolo, riguardarono i Benedettini e i Vittorini di Marsiglia, che estesero i loro domini in Sardegna fino a

controllare buona parte della produzione del sale a Cagliari. Entrambi gli ordini erano appoggiati dalla

Santa Sede.

5

In seguito, entrarono nell’isola altri ordini religiosi, come i Cistercensi ed i Camaldolesi, che ottennero,

come gli altri, concessioni territoriali e privilegi. I grandi ordini, inoltre, contribuirono in maniera positiva

allo sviluppo della cultura e dell’arte isolana nel corso del XII secolo. La Chiesa sarda si sviluppò in

totale autonomia rispetto a quella romana, mantenendo forti legami culturali con la Chiesa bizantina, dalla

quale, comunque, non era più dipendente. Dopo lo Scisma d’Occidente9 i pontefici, in particolare

Gregorio VII (il quale si avvalse, come Benedetto VIII prima di lui, della presunta donazione dell’isola da

parte del Sacro Romano Impero di Carlo Magno), tentarono energicamente di condurre la Chiesa sarda

sotto il controllo di Roma, allo scopo di stabilirvi il primato dell’osservanza dell’ortodossia cattolica e,

soprattutto, il primato politico della Chiesa sui Giudicati.

I processi legati alla compenetrazione di queste nuove realtà in Sardegna (pisani e genovesi, ordini

religiosi ed aragonesi) portarono alla dipendenza economica e politica dell’isola da Genova e Pisa ed alla

fine di tre dei quattro Giudicati entro il XIII secolo10.

Il Conte Ugolino: Re in Sardegna e Signore di Pisa

Come già anticipato, alla spedizione pisana del 1257 in Sardegna, contro il Giudice Chiano di Cagliari,

parteciparono anche il Conte Ugolino e Gherardo di Guglielmo, che, in quel frangente, diventarono

Signori della terza parte del Regno di Cagliari.

Nel 1262 il Conte Ugolino si trovava di nuovo in Sardegna, nel Giudicato di Torres, come vicario del Re

Enzo11. La morte, avvenuta nel 1259, della Giudicessa Adalasia, moglie del Re, aveva scatenato

un’intricata lotta per la successione sulla quale vertevano molteplici interessi: da un lato, i Doria e

Genova, alleati con il Re Manfredi12, dall’altro il Giudice di Arborea Guglielmo di Capraia, fedele alleato

pisano, e lo stesso Ugolino, promotore degli interessi del Re. La sua presenza a Torres in qualità di

vicario fa supporre quantomeno deciso il matrimonio di Elena, figlia di Enzo, con Guelfo, uno dei figli

del Conte. Questo matrimonio avrebbe imparentato la famiglia dei Donoratico alla casata di Svevia, ed il

Re concesse di esercitare pieni diritti sull’isola proprio ai figli di Guelfo ed Elena.

L’interesse di questo ramo dei Donoratico per la Sardegna è evidente anche da una serie di matrimoni

contratti dalla famiglia di Ugolino con la famiglia giudicale di Arborea. Una sorella di Ugolino sposò il

fratello del Giudice di Arborea Guglielmo di Capraia. Una figlia del Conte, Giacomina, sposò Giovanni,

figlio del Giudice Mariano di Arborea, subentrato a Guglielmo. In seguito, una sua nipote, sposò il

Giudice Mariano, alle sue seconde nozze. Quando, nel 1268, Gherardo di Guglielmo fu decapitato a

Napoli, insieme a Corradino di Svevia, nipote di Manfredi 13, Ugolino rimase il principale esponente della

famiglia dei Donoratico.

Nel 1272 i mai del tutto sopiti dissapori tra il Conte ed i Visconti posero le basi per il futuro scontro tra

Ugolino e Pisa. Il motivo per il quale le due fazioni tornarono a contrastarsi fu il testamento del Re Enzo,

il quale designava Ugolino, Jacopo (detto Lapo) ed Enrico, suoi nipoti, eredi in parti uguali dei suoi beni

e dei suoi diritti in Sardegna, Toscana e Liguria. Ciò offrì al Conte, consuocero di Enzo e nonno paterno

degli eredi, la rilevanza giuridica per l’acquisto, in accordo con Pisa, di Sassari e del Giudicato di Torres.

Tuttavia, nel novembre dello stesso anno Papa Gregorio X minacciò i pisani di togliere alla loro città la

dignità vescovile se non avessero richiamato le truppe impegnate in Sardegna, in particolare a Torres e a

Sassari. Pertanto, Pisa dovette modificare i propri piani ed accordarsi col Papa, fedele alleato del nuovo

Crisi dell’autorità papale che lacerò la Chiesa occidentale per circa trent’anni, dal 1378 al 1417

I Giudicati che cessarono di esistere, sia a causa della dipendenza da Pisa e Genova, sia per la fine delle dinastie giudicali di origine sarda,

furono: Torres, Cagliari ed il Giudicato di Gallura. L’Arborea mantenne la propria autonomia, mentre la città di Sassari si svincolò dal

Giudicato di Torres, legandosi a Genova. Cfr. F. Floris, Storia della Sardegna, Roma, Ed. Newton Compton, 2008.

11 Enzo di Svevia (Palermo, 1220-Bologna, 1272), figlio di Federico II di Svevia, Re di Sardegna per concessione paterna.

12 Manfredi di Svevia (Venosa, 1232-Benevento, 1266), figlio di Federico II di Svevia e fratello del Re Enzo.

13 Il Papa Urbano IV, di origine francese, eletto nel 1261, desiderava allontanare definitivamente la casata sveva dal potere, ed offrì la corona

del Regno di Sicilia a Carlo d’Angiò. L’alleanza tra Angioini e Papato si fece più salda grazie al successore di Urbano IV, Clemente IV

(1265-1268), anch’egli francese. Giunto a Roma, Carlo d’Angiò ricevette la corona del Regno di Sicilia, e successivamente si scontrò a

Benevento con Manfredi, che non riuscì ad evitare la sconfitta. Il partito guelfo, forte dell’alleanza tra la Santa Sede e gli Angiò, riuscì ad

imporsi un po’ ovunque, come in Toscana ed in particolare a Firenze. Essendo ancora vivo un rappresentante della famiglia di Svevia,

Corradino, figlio di Corrado IV, i vecchi partigiani di Manfredi ripresero le armi. Tuttavia, furono sconfitti, e Corradino fu giustiziato

nell’attuale piazza del Mercato a Napoli nell’Ottobre del 1268. Cfr. G. Gentile, L. Ronga, A. Salassa, Prospettive storiche Vol. 1, Ed. La

Scuola, Brescia, 1994.

9

10

6

Re di Sicilia e di Napoli Carlo I d’Angiò, nel 1273. Benché la città non potesse più avvallare la sua

posizione in Sardegna, Ugolino non intese recedere, mettendosi apertamente in contrasto con il Comune

Toscano. Il 21 ottobre 1273, il Conte lasciò Pisa per la Sardegna, alleandosi con il Giudice di Gallura per

la difesa dei propri interessi isolani. Eppure, l’anno successivo Ugolino decise di rientrare a Pisa: alla

richiesta del Capitano del Popolo di rinunciare, a favore del Comune, ai suoi beni e diritti in Sardegna, il

Conte dapprima rifiutò e fu imprigionato. In seguito, cedette e fu liberato. L’8 giugno del 1275,

accompagnato dai figli, Ugolino lasciò Pisa e si rifugiò a Lucca come ribelle, unendosi ad altri fuoriusciti,

dei quali diventò il leader dopo la scomparsa di Giovanni Visconti e del suo primogenito Lapo. Nella

successiva guerra contro Pisa, combattuta malgrado l’opposizione del Re Carlo I d’Angiò, i pisani ebbero

la peggio e subirono alcune importanti sconfitte: nel giugno 1275, a Bolgheri, da parte degli stessi figli

del Conte, Guelfo e Lotto; il 9 settembre 1275 ad Asciano; il 9 giugno 1276 sul Fosso di Rinonico. In

seguito a quest’ultima sconfitta, Pisa dovette accettare una gravosa pace, con la quale Ugolino instaurò in

città una Signoria di fatto e riprese possesso dei suoi diritti in Sardegna. Qui, il Conte diede impulso allo

sviluppo ed all’attività mineraria di Villa di Chiesa (attuale Iglesias), il cui possesso contribuì a

consolidare il suo dominio su Pisa.

In seguito alla ripresa delle ostilità contro Genova, i pisani subirono, il 6 agosto del 1284, la famosa

sconfitta navale della Meloria14. Alla battaglia parteciparono anche il Conte Ugolino e suo figlio Lotto,

catturato dai nemici. Cronache pisane del Trecento, probabilmente influenzate da Dante, accusano il

Conte di aver abbandonato la battaglia, provocando lo scompiglio tra i suoi alleati, in seguito facilmente

sconfitti. Successivamente a questa battaglia nacque una sorta di lega antipisana, che vide alleate Genova,

Firenze e Lucca. Di fronte ad un pericolo di tale portata, il Conte Ugolino fu scelto come podestà nel

1285, con una conferma dell’ufficio per dieci anni che gli conferiva anche pieni poteri militari come

capitano di guerra. Suo figlio Gaddo, invece, ricevette il titolo di Capitano del Popolo.

Nello stesso anno, dopo un fallito tentativo di pace con Genova, Ugolino riuscì a rendere meno offensive

Lucca (cedette alla città i castelli di Viareggio e Ripafratta) e Firenze (raggiunse un accordo con la parte

Guelfa). In questo modo, quando, nel giugno del 1285, i genovesi mossero contro Pisa, via mare,

chiedendo appoggio ai propri alleati, i lucchesi occuparono solo alcune postazioni, mentre i fiorentini non

solo non si mossero, ma chiesero a Siena di difendere Pisa, ed al Papa Onorio IV di proibire, sotto pena di

interdetto, qualsiasi ostilità contro la città marinara.

Nel 1286 Ugolino Visconti, detto Nino15, capo della fazione viscontea, il cui appoggio era indispensabile

al Conte Ugolino per conservare il dominio pisano, pretese di essere associato al potere e,

successivamente, assunse l’ufficio di Capitano del Popolo. L’anno seguente, entrambi vennero eletti

podestà e capitani per dieci anni. Ugolino prese residenza al Palazzo del Comune, Nino Visconti al

Palazzo del Popolo. I primi contrasti, anche armati, arrivarono già nel 1287, quando il Giudice Nino fallì

nel tentativo di far insorgere la città contro il rivale. Il Giudice decise quindi di ritirarsi a vita privata,

esigendo che Ugolino facesse altrettanto. Ugolino, in seguito alla mediazione dei rappresentanti del ceto

consolare, accettò, e il governo fu affidato a Guidottino Bongi da Bergamo. Tuttavia, gli scontri tra i loro

seguaci proseguirono, finché si raggiunse una pace che portò nuovamente al potere Nino Visconti ed il

Conte Ugolino Della Gherardesca. In questa seconda fase di Signoria congiunta, Ugolino prese residenza

al Palazzo del Popolo, Nino in quello del Comune.

Il ritorno al potere arrivò prima che si concludesse, nel 1288, un trattato di pace con Genova, piuttosto

gravoso per Pisa ma auspicato dalla popolazione (avrebbe riportato in patria circa 9000 tra i prigionieri

del precedente scontro). Al solo scopo di colpire Ugolino, Nino si mostrò immediatamente favorevole

all’accordo, mentre il suo rivale, restio alla firma in quanto il trattato avrebbe intaccato i suoi interessi

sardi, dovette accettare a malincuore, spinto dalla pressione popolare.

In città, l’opposizione ai due signori si manifestò con l’ascesa politica dei suoi principali esponenti:

l’Arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini e le importanti famiglie Gualandi, Lanfranchi, Da Caprona, Zacci e

Sismondi. Ottenuto il favore del Conte Bonifazio di Donoratico e degli altri ghibellini tenuti prigionieri a

Genova, i cospiratori intavolarono delle trattative segrete con l’ambasciatore ligure, giunto a Pisa per la

firma del trattato, per rovesciare la Signoria e favorire il rientro in città del Conte Bonifazio.

14

15

Battaglia navale, combattuta al largo delle coste di Livorno, che indebolì notevolmente la flotta pisana, decretandone il declino.

Il “Nino gentil” di cui parla Dante, Purgatorio, VIII, vv. 52-85.

7

Tuttavia, l’Arcivescovo, in modo da portare a termine i suoi piani nel minor tempo possibile, si avvalse

anche della rivalità tra Ugolino e Nino. Dapprima, il 30 giugno 1288, in accordo con il Conte, fece

insorgere Pisa contro il Giudice, mentre Ugolino lasciava la città per risultare estraneo alla vicenda.

Quella sera stessa, al suo ritorno, Ugolino scoprì che l’Arcivescovo si era insediato al Palazzo del

Comune e che i capi ghibellini gli avrebbero concesso di tornare al potere solo se lo avesse associato al

suo ufficio.

Il giorno seguente, mentre nella Chiesa di San Sebastiano continuavano le trattative tra il Conte e

l’Arcivescovo, il popolo insorse alla notizia che il genero di Conte Ugolino cercava di entrare in città con

la forza, seguito da un suo esercito. Negli scontri che seguirono, caddero uccisi, tra gli altri, un

discendente dell’Arcivescovo16 e due tra gli eredi di Ugolino17, il quale si rifugiò al Palazzo del Popolo

insieme ai figli Gaddo e Uguccione, i nipoti Nino il Brigata (fratello di Enrico) e Anselmuccio (figlio di

Lotto) e con il pronipote Guelfuccio (figlio di Enrico, all’epoca ancora lattante, quindi successivamente

liberato). Dopo circa venti giorni, il Conte ed i suoi congiunti furono incarcerati in una torre di proprietà

della famiglia Gualandi, che dalla loro vicenda prese, secondo il racconto dantesco, il nome di Torre della

Muda. Inoltre, dal momento che il colpo di Stato avvenne senza il concordato intervento da parte dei

genovesi, l’Arcivescovo Ruggeri non si ritenne in dovere di rispettare gli accordi presi con gli alleati.

Secondo un uso allora comune, ai ribelli era imposto di pagare, entro tre giorni dalla richiesta, la taglia

imposta sulla propria testa. In questo modo, per ben tre volte, furono estorte ingenti somme di denaro al

Conte ed alla sua famiglia, che si trovarono in grosse difficoltà economiche quando venne richiesta

un’ulteriore taglia di 5000 lire. Fu proprio questa circostanza a decretare la loro orribile fine, immortalata

da Dante nella Divina Commedia. Al momento della sua morte, il Conte doveva avere circa

settant’anni18.

Azzo, nipote dell’Arcivescovo.

Il figlio di secondo letto del Conte, Banduccio, ed Enrico, figlio di Guelfo e nipote di Ugolino.

18 Per approfondimenti sugli avvenimenti riportati, Cfr.: F. Floris, Storia della Sardegna, Roma, Ed. Newton Compton, 2008; M.L.

Ceccarelli Lemut, Il Conte Ugolino Della Gherardesca tra antropologia e storia, Pisa, Ed. Plus Università di Pisa, 2003.

16

17

8

3. In Sardegna, sulle tracce del Conte Ugolino

Protagonista indiscussa della sua ascesa al potere, la Sardegna conserva ancora alcune tracce del

passaggio del Conte Ugolino: il Castello di San Guantino (o Salvaterra) ad Iglesias, il Castello di

Acquafredda a Siliqua, il così detto Breve di Villa di Chiesa che regolamentò la vita cittadina e, per la

prima volta, quella mineraria. Tuttavia, all’inizio di questo scritto si é analizzato la figura del Conte

nell’opera di Dante, ed il percorso turistico che si intende di seguito proporre, ha inizio proprio con la

Divina Commedia.

Il codice dantesco alla Biblioteca Universitaria di Cagliari

Nella città di Cagliari, capoluogo della Sardegna, facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti con i

principali porti ed aeroporti italiani (dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, ogni mezz’ora parte una navetta

che accompagna i viaggiatori alla stazione degli autobus in Piazza Matteotti, al centro della città), è

possibile ammirare, previa prenotazione, un codice dantesco manoscritto del XV secolo, presso i locali

della Biblioteca Universitaria, ubicata nel quartiere storico di Castello, cinto da mura pisane.

Partendo dalla Piazza Matteotti, attorno alla quale si sviluppano il porto, la stazione degli autobus

dell’ARST19, la stazione delle Ferrovie dello Stato e quella del trasporto pubblico cittadino gestita dal

CTM20, si risale il Largo Carlo Felice, e si attraversa, poi, la prospiciente Piazza Yenne. Sulla destra si

trova una piccola salita che conduce alla Chiesa di Santa Chiara, ormai sconsacrata e saltuariamente sede

di piccoli convegni; qui, si può scegliere se raggiungere il quartiere di Castello con l’ascensore, posto in

un locale adiacente la chiesa, oppure salire le scalette che la costeggiano. In alternativa, da Piazza

Matteotti si può prendere l’autobus CTM n.8 e risalire il Largo Carlo Felice, fino a Piazza Yenne, per poi

proseguire verso la Chiesa e da lì raggiungere Castello utilizzando l’ascensore o le scalette.

Una volta raggiunto il quartiere, una strada lastricata conduce fino alla via Università, nella quale si

trovano il Palazzo dell’Università di Cagliari, la Torre dell’Elefante (che prende il nome dalla scultura di

un elefante, simbolo pisano, posta su una mensola che sporge dal muro) e, sulla destra, a poche decine di

metri dalla Torre, l’edificio della Biblioteca Universitaria21.

Il manoscritto, acefalo, membranaceo (forse in pelle d’agnello), datato tra il 1401 ed il 1420,

probabilmente opera di ambiente toscano, appartiene al fondo Rossellò 22, custodito nella Biblioteca fin

dai tempi in cui ne fu direttore il Canonico Spano23.

In esso, ogni canto è preceduto da una rubrica ad inchiostro rosso, scritta in parte dall’estensore della

Commedia ed in parte dal revisore, che ne riassume il contenuto. La lettera iniziale di ogni Cantica è

miniata e rappresenta le principali scene della stessa. Ad esempio, la lettera P con la quale comincia il

Canto I del Purgatorio, raffigura Dante e Virgilio inginocchiati dinanzi a Catone, con il monte del

Purgatorio sullo sfondo e tre anime purganti in basso a destra. Anche la lettera iniziale di ogni Canto è

miniata, ma riporta, nella maggior parte dei casi, una decorazione di foglie stilizzate. Esistono, tuttavia,

alcune eccezioni, come la “O” con cui inizia il Canto XV dell’Inferno che riproduce un diavolo rosso,

oppure la “D” iniziale del Canto XXXIII del Purgatorio, nella quale ritroviamo un uomo nudo orante e

coronato, o, ancora, la “V” iniziale del Canto XXXIII del Paradiso, che mostra un uomo nudo nell’atto di

lasciar cadere un libro. Il testo contiene, inoltre, due terzine spurie, entrambe inserite nella Cantica

dell’Inferno, una alla fine del Canto XXI e l’altra alla fine del Canto XXIII.

Per poter osservare il manoscritto, nell’ambito di una visita guidata ai locali della Biblioteca, nella quale

si può visitare anche una restaurata sala settecentesca, è necessario contattare la direzione 24, nella persona

19

Azienda Regionale Sarda Trasporti SpA.

Consorzio Trasporti e Mobilità

21 Istituita nel 1764 con le Costituzioni per la Riforma dell’Università voluta dal Re Vittorio Amedeo III di Savia.

22 Monserrato Rossellò (Cagliari, prima metà XVI secolo- 1613), uomo di spicco della Sardegna spagnola, giudice della Reale Udienza e

studioso di origine majorchina, raccoglitore di volumi sia manoscritti che a stampa. La sua collezione è tra le più prestigiose dell’isola per il

XVI secolo. Egli donò, nel 1594, la sua collezione all’ordine Gesuita di Santa Croce, perfezionandola poi tra il 1607 ed il 1613 con una

clausola che imponeva il prelievo di una sua rendita pari a 25 ducati all’anno, da utilizzarsi per l’acquisto di nuove opere e chiedendo che il

suo “ex libris” non venisse cancellato dai libri che già lo possedevano, e che venisse scritto su quelli acquistati successivamente.

23 Canonico Giovanni Spano (Plaghe, Sassari, 1803- Cagliari, 1878), linguista, scrittore e docente universitario, diviene direttore della

Biblioteca Univesitaria di Cagliari nel 1839.

20

9

del Dott. Salis Giorgio, col quale concordare data e orario della visita, specificando di voler visionare il

codice dantesco.

Siliqua: il Castello di Acquafredda

Seconda tappa del nostro itinerario è il Castello di Acquafredda, a Siliqua, comune dell’Iglesiente a circa

30 Km da Cagliari e 25 Km da Iglesias. Per raggiungerlo, è sufficiente percorrere la SS 130 da Cagliari,

in direzione Iglesias. Poco prima del bivio per Siliqua, si trova la cartellonistica riportante le indicazioni

per giungere al Castello, distante circa 3 Km dal centro abitato.

Il Castello, del quale oggi restano il mastio e la cinta muraria munita di torri, si erge sulla cima di un colle

lavico isolato, le cui origini risalgono a 5 milioni di anni fa, tra la valle del Cixerri e il gruppo del Monte

Arcosu. Monumento naturale dal 199325 per la sua importanza storico-culturale e ambientale, il sito è

rinomato anche per le numerose specie floreali e faunistiche. Collegato a vista con i Castelli del

circondario (Gioiosa Guardia, a Villamassargia, Baratuli, nei pressi di Monastir, e San Michele, a

Cagliari), il suo nome è dovuto ad una sorgente di acqua freschissima che sgorga dalle cavità superiori del

colle.

Dal ritrovamento di una bolla Papale del 30 luglio 1238, si evince che Gregorio IX diede disposizioni

affinché si provvedesse a mettere in assetto di guerra le fortificazioni dei giudicati di Torres, di Gallura e

di Cagliari. Pertanto, si ritiene, che il castello, inserito nella curatoria del Sigerro, esistesse già dal 1215,

nonostante sia opinione diffusa attribuire la sua costruzione al Conte Ugolino Della Gherardesca di

Donoratico, sin dal 1257, anno in cui, insieme a Gherardo Della Gherardesca, divenne Signore della terza

parte del Giudicato di Cagliari. Il Conte aveva la residenza nel Castello di San Guantino ad Iglesias, ora

chiamato Salvaterra, mentre il Castello di Acquafredda controllava l’accesso alla città mineraria, ricca di

giacimenti di argento, zinco e piombo.

Il sito del Castello è visitabile grazie ad un percorso di trekking distribuito su tre livelli, non agevole per

coloro che hanno difficoltà legate alla deambulazione. Il primo livello, a quota circa 154m s.l.m., è

formato da una cinta muraria costituita forse da tre torri. Le due esterne sono andate completamente

distrutte, mentre da quella centrale, oggi sopravvissuta, è possibile dedurre che si trattasse di una struttura

a tre piani con solai in legno. La cortina muraria proteggeva il borgo vero e proprio, dove si trovavano gli

alloggi per i soldati (in parte recuperati grazie ai lavori di restauro del 2005), i magazzini per le scorte

alimentari, le armi e gli attrezzi.

Al secondo livello si eleva la poderosa struttura muraria della torre cisterna a forma quadrangolare, non

collegata alle altre unità murarie. L'acqua era un elemento fondamentale per la vita del castello e le

cisterne ne consentivano un'ingente scorta. Al terzo livello, la parte più alta, quota 253m s.l.m., si

stagliano le imponenti murature del nucleo fortificato, il mastio, abitazione del castellano. In origine

doveva essere composto da due piani in elevazione,con una terrazza sovrastante e un piano interrato

adibito a cisterna (ancora in buono stato di conservazione); attualmente, resistono i prospetti nord-ovest e

sud-est, alti circa 20 metri, guarniti di merli. Al mastio si accedeva dal lato nord salendo una scalinata in

pietra che conduceva ad un pianerottolo tre metri sotto il piano del castello, al quale si giungeva tramite

una scaletta retrattile. Sul muro nord esistono cinque stemmi: uno raffigura l'aquila imperiale, simbolo

dello schieramento ghibellino dei Gherardesca, un'altro è attraversato da una banda diagonale, mentre gli

altri sono stati tutti scalpellati.

Le visite al Castello possono essere effettuate tutti i giorni, e, su richiesta, è anche possibile avere una

guida. Non è necessaria la prenotazione, salvo il caso in cui i fruitori del servizio siano delle scolaresche.

In questo caso, sarebbe meglio contattare la Società Cooperativa Antarias, che si occupa della gestione e

manutenzione del sito26. Da alcuni anni, grazie all’iniziativa della Cooperativa e alla collaborazione

dell’Associazione balestrieri di Iglesias, al Castello si tiene un palio, in costume medievale, di tiro alla

balestra, il cui araldo ricorda il Conte Ugolino. La manifestazione consiste in una gara di tiro, singolo o di

24

Contatti: Tel. 070 661021, Fax 070 652672, e-mail [email protected].

Con un decreto legge datato 2 dicembre 1993, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente stabilì che il bene, denominato “Domo Andesitico di

Acquafredda”, è istituito come Monumento Naturale ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n° 31.

26Antarias Società cooperativa, Tel 3491564023 – 3497428014, e-mail [email protected]

25

10

gruppo, con la balestra da banco, i cui vincitori ricevono in premio una coppa, che conservano fino

all’edizione successiva. La data della manifestazione, a cadenza annuale, è variabile; i dati dell'ultima

edizione, raccolti dalla Cooperativa, rivelano la partecipazione di circa ottanta figuranti, balestrieri,

arcieri, tamburini e combattenti in corazza medievale.

Iglesias, città dell’argento di Ugolino

Tappa conclusiva del nostro mini- tour, alla riscoperta dei luoghi nei quali il Conte Ugolino ha vissuto, in

Sardegna, è Iglesias, quella Villa di Chiesa che favorì, grazie alle sue miniere argentifere, l’ascesa politica

del nobile pisano.

Lasciando Siliqua, si riprende la SS 130, proseguendo fino ad Iglesias. Dalla centralissima Piazza

Quintino Sella27, è possibile raggiungere il Castello di Salvaterra, presunta residenza del Conte,

percorrendo la Via Eleonora, dalla quale si può decidere se intraprendere la scalinata panoramica che

termina direttamente alle porte del monumento, oppure addentrarsi per il centro storico, fino a piazza

Fenza, attraverso la quale si salirà a destra in via Ghibellina fino all’incrocio, ancora una volta a destra,

con via Monte Altari. Procedendo lungo la via, a pochi passi si troverà l’edificio.

Dalla descrizione della città tratta dall’interrogatorio di un corriere pisano catturato dagli aragonesi alla

vigilia dell’assedio del 132328, sappiamo che Villa di Chiesa era una città circondata da fossato e

palizzata, murata solo a metà, con venti torri e quattro macchine da guerra. Si parla, inoltre, di un Castello

sul colle di San Guantino, con una torre murata ed una seconda solo fondata. Il Castello di cui racconta il

malcapitato corriere è il Castello di Salvaterra, oggi gravemente rimaneggiato, ma del quale si

riconoscono ancora due strutture adiacenti al perimetro, con robuste fondazioni a pianta rettangolare. Il

Castello fu pesantemente modificato dal Re Giacomo II di Aragona, al punto che egli lo considerò “nuova

costruzione”, come testimoniato da una lapide infissa su un portale del Castello, datata 1325. Tuttavia,

sulla porta col ponte levatoio, campeggiano ancora gli stemmi dei Della Gherardesca e di altri nobili,

governanti della città. Recentemente restituito alla comunità, dopo i lavori di restauro iniziati nel 2006, il

Castello è ora destinato ad ospitare iniziative di tipo culturale.

Nel XIII secolo, quando il Conte Ugolino ne entrò in possesso, Villa di Chiesa era un villaggio costruito

intorno ad una chiesa di minatori, chiamati a dare impulso all’attività di estrazione da ogni parte

dell’isola. Sede di facili guadagni, le venne assegnato il soprannome di Terramagna. Grazie al lavoro dei

minatori, Villa di Chiesa si sviluppò velocemente, assumendo i connotati di un Comune e diventando la

seconda città più importante della Sardegna meridionale, dopo Cagliari. Ben presto si rese necessario un

codice che regolasse la vita cittadina e che dettasse norme sulle miniere intorno, in quanto il modello

imposto dai Donoratico era ormai superato ed inadeguato alle nuove esigenze della città. In questo modo,

Villa di Chiesa ebbe il suo “breve”, miracolosamente scampato all’incendio del 1354, appiccato dagli

stessi abitanti per impedire che la città passasse in mani nemiche 29, giunto ai nostri giorni a seguito di una

forte revisione aragonese ed attualmente conservato presso l’Archivio Storico di Iglesias, sito nella Via

Crispi. Per raggiungerla, da Piazza Q. Sella bisogna inoltrarsi nel Corso G. Matteotti, svoltare a sinistra

verso la Via G. M. Angioy30 e proseguire diritti: oltre l’incrocio con la Via della Zecca31, inizia la Via

Crispi.

27

Nato a Mosso, nella provincia piemontese di Biella, nel 1827, fu scienziato, economista, politico e statista italiano, e ricoprì la carica di

Ministro delle Finanze durante i governi Rattazzi, La Marmora e Lanza. Grande propulsore dell’industria mineraria in Sardegna, fu, inoltre,

il primo alpinista italiano a raggiungere la vetta del Monviso (1863) e fondatore, nello stesso anno, del Club Alpino Italiano. Ispiratore della

Banca che porta il suo cognome, morì a Biella nel 1884.

28 Grazie alla Cronaca di Pietro IV, figlio dell’Infante Alfonso d’Aragona, sappiamo che nell’estate del 1323 l’Infante sbarcò a Palma,

nell’agro di San Giovanni Suergiu, non lontano da Villa di Chiesa, suo principale obiettivo. Alleato dell’Infante, Ugone II, Giudice di

Arborea, che da tempo mirava al possesso di Villa di Chiesa e delle sue ricchezze. I due eserciti misero sotto assedio il Castello sul colle di

San Guantino (oggi denominato Salvaterra), ma ben presto assediati ed assedianti si ritrovarono a dover fronteggiare un nemico comune: la

malaria. La guerra si giocò allora sul piano della resistenza, ma nel 1324 la città dovette arrendersi ed aprire le porte al nemico. Lo scenario

che si mostrò agli occhi degli aragonesi era quello di una città fortemente provata, i cui abitanti avevano consumato tutto ciò che era

commestibile, persino gli animali domestici. I prigionieri furono scortati al Castello di Cagliari, dove trovarono ricovero. Villa di Chiesa, in

mano aragonese, venne ribattezzata Iglesias.

29 L’incendio fu appiccato nell’ambito della battaglia per il possesso della città tra Pietro d’Aragona e Mariano Giudice d’Arborea.

30

Giovanni Maria Angioy (Bono, SS, 1751-Parigi, 1808), patriota sardo che guidò i moti rivoluzionari sardi degli anni 1794-1796 contro i

privilegi feudali.

11

La copia del Breve custodita ad Iglesias risale al 1327. È redatta in volgare italiano, e consta di quattro

libri, il primo dei quali tratta delle leggi istituzionali. Il secondo si concentra sulle leggi penali, seguite

dalle leggi civili, di cui si occupa il terzo libro. Infine, il quarto libro, contiene le disposizioni sulle

miniere. Quest’ultimo riveste una particolare importanza in quanto impone precise regole sulla

delineazione della proprietà, la divisione del lavoro e la tecnica dell’arte mineraria.

La zona mineraria della città risulta, dal Breve, divisa in distretti minori, detti Montagne, nei quali

venivano aperti alla lavorazione i pozzi, generalmente indicati col nome di Fosse. A chiunque avesse

aperto una Fossa in “Montagna nuova”, e ne avesse ricavato un utile minimo prestabilito, venivano

concessi premi in denaro ed un’esenzione quinquennale dal pagamento dei tributi. Nel testo del Breve

sono riportate indicazioni minuziose dalle quali si può desumere la vita di una città operosa, della quale

possiamo conoscere gli organismi che reggevano la città e l’importante attività economica e finanziaria

che gravitava attorno ad essa. Gli uomini che vivevano all’interno delle mura di Villa di Chiesa erano

liberi per diritto di nascita. Non esisteva la schiavitù e tutti, in virtù della libertà della quale disponevano,

potevano intraprendere l’attività mineraria. Il Breve restò certamente in vigore fino al 1769, come risulta

da un atto di appalto a favore di Vicente Cogoty per il triennio 1769-1772, e fino alla prima metà

dell’Ottocento i Consiglieri giuravano sia sullo Statuto di Corte che sul Breve.

Dall’analisi fin qui condotta, si evince che le tracce strettamente connesse al Conte Ugolino siano più

rilevanti dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il mini-tour proposto, che occuperebbe una intera

giornata, potrebbe essere inserito in un più ampio contesto di riscoperta della penetrazione pisana nella

Sardegna sud-occidentale, includendo nel percorso le torri cagliaritane del quartiere Castello e le Chiese,

in stile romanico pisano, di Iglesias, nella quale merita particolare attenzione la Cattedrale di Santa Chiara

di Assisi. Edificata tra il 1285 ed il 1288, proprio per volere del Conte Ugolino della Gherardesca, in essa

è ancora possibile ammirare la preziosa campana dell’artista Andrea Pisano, datata 1337, che fieramente

domina il centro storico della città dall’alto della torre del campanile.

Sotto il Regno di Alfonso V d’Aragona (1442-1458), Iglesias ebbe la sua zecca, che coniava monete d’argento chiamate Alfonsino, dal

nome del Re.

31

12

Fonti Edite:

Alighieri D., La Divina Commedia. Inferno, a cura di Natalino Sapegno, Milano- Napoli, Riccardo

Ricciardi Editore, edizione speciale per la Biblioteca Treccani, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 2005.

Iglesias, Le fortificazioni medievali, Impaginazione e Stampa a cura di: Scuola Editrice Sarda, s.l.,2009.

Iglesias, tra memoria, identità e futuro, Testi: M. P. Mura; Stampa: Grafiche Editoriali Solinas;

Realizzazione: ConsulMedia, s.l.,2006.

Maninchedda P., Il testo della Commedia secondo il Codice di Cagliari, Roma, Bulzoni Editore, 1990.

Pintor M., Acquafredda, il Castello del Conte Ugolino, Cagliari : Valdes, 1962.

Bibliografia:

Artizzu F., Pisani e catalani nella Sardegna medievale,Padova, CEDAM, 1973.

Boscolo A., Villa di Chiesa e il suo “Breve”, in: Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era, Padova,

Cedam, 1963.

Ceccarelli Lemut M. L., Il Conte Ugolino Della Gherardesca tra antropologia e storia, Pisa, Ed. Plus

Università di Pisa, 2003.

Ceccarelli Lemut M. L., Medioevo pisano : chiesa, famiglie, territorio Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2005.

Guglielmino S., Grosser H. ,Il Sistema Letterario, s.l.,ed. Principato, 1992.

Colombo S., L’isola antica, Nuoro, Ed. Archivio Fotografico Sardo, 2007.

Floris F., Storia della Sardegna, Roma, Ed. Newton Compton, 2008.

Fois F., La Cinta Medievale ed il Castello di Salvaterra di Iglesias, in: Studi storici e giuridici in onore di

Antonio Era (cit.).

Gentile G., Ronga L., Salassa A., Prospettive storiche Vol. 1, Ed. La Scuola, Brescia, 1994.

La Memoria Storica Soc. Coop., Fondo Manoscritti vol. II dal ms. 10.1.22 al ms. 99, Biblioteca

Universitaria di Cagliari, Gennaio 2005.

Nuovissima Enciclopedia Universale Curcio, Armando Curcio Editore, Milano, 1980.

13