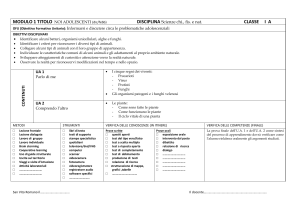

PRESENTAZIONE

L’ambiente non è una risorsa inesauribile, la sua qualità è direttamente

proporzionale ai nostri comportamenti. È bene che ognuno di noi coscienza delle proprie responsabilità, in quanto dai nostri comportamenti

dipende la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

Noi come Amministrazione comunale, consapevoli e sensibili della bellezza e della unicità del territorio banino, abbiamo deciso di farci promotori

presso le Amministrazioni provinciali e comunali confinanti affinché anch’esse, nelle loro pianificazioni programmatiche, assumessero l’impegno

di estendere il Parco anche nei loro territori.

Sappiamo bene quanto il verde rappresenti un parametro fondamentale

della nostra qualità della vita. Un valore forte, così come il suo opposto,

il degrado ambientale, produce un regresso etico, umano, una corrosione

della coesione sociale e della civiltà di un territorio.

L’impegno per la difesa e la valorizzazione del verde deve essere allora

una priorità forte e condivisa, per la quale siamo pronti a supportare ogni

sforzo.

Le iniziative dell’Assessorato all’Agricoltura, volte a tutelare, riqualificare

e offrire alla cittadinanza uno spazio verde adeguato, diventa quindi un

momento di crescita e di partecipazione condivisa.

Un’apertura culturale dal profondo significato civico che nel progetto Parco, riesce a trovare l’inedito e indispensabile equilibrio tra lavoro, svago e

fruizione responsabile.

E proprio per questo, per trasformare un valore di tutti in quello di ognuno, abbiamo pensato di valorizzarlo e proteggerlo.

Far crescere la cultura del verde significa coltivare un valore collettivo, radice di un equilibrio ritrovato.

La natura compone il grande mosaico delle emozioni positive che stanno

alla base della qualità della vita: tutelarla significa dare migliori garanzie al

futuro, creare le condizioni per uno sviluppo ambientale e paesaggistico

che crea una barriera contro l’inquinamento e nel contempo favorisce la

qualità dei prodotti agroalimentari locali.

L’Istituzione pubblica, in conformità alle sue finalità di tutela del cittadino

e del terrritorio raccoglie queste esigenze e le fa proprie, ed attua politiche ed interventi mirati al consolidamento di questi principi.

Gianfranco Tosi

Assessore all’Agricoltura e Ambiente del Comune di San Colombamo al Lambro

–2–

INTRUDUZIONE

Fino a pochi anni orsono, le letture naturalistiche apparivano su riviste patinate riservate ad un pubblico particolarmente attento e sensibile. I temi

ricorrenti erano le terre esotiche, paradisi naturali pressoché incontaminati, che solo pochi privilegiati avevano l’opportunità di ammirare di persona. Per la maggior parte dei lettori, quei testi, sia pure autorevoli e per

quanto quelle immagini accattivanti facessero sognare, restavano fini a se

stesse senza alcun riscontro reale. Noi vogliamo sfatare il luogo comune

che vuole il nostro territorio inespressivo, proponendo la conoscenza della Natura di casa nostra. In queste pagine non è presentata nessuna specie rara, tutt’altro, ci sono animali e flore che si possono ammirare oltre

nel Parco, anche altrove, ma è altrettanto vero che in altri territori questo

patrimonio naturale è ormai definitivamente scomparso, cedendo il passo

all’urbanizzazione e all’agricoltura intensiva. Il Parco della collina di San

Colombano è un interessante esempio di come si possano osservare gli

ambienti a noi più vicini con rinnovata curiosità e attenzione. Quanto di

meglio possa fare chi voglia contemplare la meravigliosa complessità e gli

articolati meccanismi dei sistemi ecologici. Proprio come aprire la porta di

casa e percepire gli armoniosi suoni e i profondi silenzi, i molteplici colori e i delicati profumi della natura circostante. La funzione di questo opuscolo è un primo tentativo di promozione in materia di educazione ambientale che, pur essendo nel caso presente indirizzato privilegiatamente al

mondo scolastico, rimane comunque una questione di ordine culturale e

pertanto coinvolge tutta la popolazione. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i ragazzi delle scuole a captare la sottile differenza fra guardare ed osservare, a capire e ad interpretare il territorio con una prospettiva innovativa, “fare per capire” cioè utilizzare il Parco come un’aula didattica. Infatti

se vogliamo che i nostri ragazzi diventino dei futuri gestori responsabili delle risorse naturali, dobbiamo fare in modo che amino la natura e che instaurino con essa un rapporto di armonia e comunicazione, prima che di

studio, infatti siamo disponibili a difendere solo quello che amiamo. Attraverso questa esperienza speriamo che la natura diventi parte del loro vissuto, come del nostro. Senza pensare, ingenuamente o presuntuosamente di rivoluzionare in breve tempo una situazione per certi versi ancora

complessa, speriamo e con fiducia, di essere partiti con il piede giusto.

Giuseppe Giovanni Mazzara

Responsabile didattica ambientale dell’Associazione il Borgo e il Colle

–3–

Che cos'è un parco?

La risposta a questa domanda varia a seconda del contesto storico e sociale in cui viene formulata la domanda. Del resto, nel suo bilancio con la

natura, di cui anch’esso è un elemento, l’uomo che sta degradando l’ambiente, che ne sta sperperando insensatamente le potenzialità, dovrà riorganizzare la propria cultura, riformando società ed economia in funzione delle disponibilità ambientali. Quindi il concetto di protezione, come

vincolo, deve essere sostituito dal concetto di conservazione. La conservazione implica un intervento di gestione attiva da parte dell’uomo e perciò da grande importanza alle relazioni tra l’uomo e l’ambiente. Cosicché

la finalità principale diventa “ricercare, promuovere, e sostenere una

convivenza compatibile fra ecosistema naturale ed ecosistema

umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di

mantenimento, evoluzione e sviluppo”.

Pertanto, il parco non è un lusso, come ancora in troppi lo credono, al

contrario, è una tragica necessità. È il sintomo evidente di un malessere

profondo che scaturisce dal desiderio, insoddisfatto e inappagabile, di ritrovare un antico e logico rapporto di conciliazione con la natura. Il parco deve, in fondo, fornire la risposta più qualificata ad un gran numero di

richieste proprie della nostra società, con finalità ricreative, sociali, culturali, didattiche e scientifiche, ma anche economiche e produttive. Ecco

dunque che questa nuova istituzione è chiamata ad assolvere il ruolo non

facile di armonizzare tante esigenze, ciascuna con le proprie specifiche caratteristiche, eliminando, nel contempo, i processi degenerativi del territorio. E la soluzione oggi privilegiata è quella di innescare e sostenere una

linea di sviluppo sociale e produttivo che consenta, compatibilmente con

le caratteristiche ambientali, condizioni di vita permanente, creando un

legame tra comunità locali e risorse territoriali. Quindi si tratta di un’operazione del tutto contraria a quel processo di inerzia (rallentamento delle

attività produttive) cui generalmente si tende ad associare il concetto di

parco. Si capisce facilmente che un simile modo di intendere la gestione

di questo nuovo territorio non richiede che esso sia obbligatoriamente di

proprietà pubblica, la tutela ambientale diviene frutto della cooperazione

tra attività privata e attività pubblica. Pertanto dobbiamo sentirci tutti coinvolti in questa sfida, per molti versi innovativa, alla quale ciascuno può

portare il proprio contributo, per mantenere un ambiente vivibile, di cui

ognuno potrà godere dei benefici riflessi.

–4–

Che cos’è l’ecologìa?

Questa scienza, antica quanto l’uomo, fu battezzata nel 1866 col nome di

ecologia (dal greco oikos: casa, ambiente e logos: discorso, scienza) dal

biologo tedesco Ernst Haeckel. L’ecologìa ha cominciato a diffondersi

nella seconda metà del XX secolo, in occasione delle esplosioni demografica, urbanistica e tecnologico-industriale; un fenomeno sociale che non

sempre è stato opportunamente guidato ed ha rischiato di compromettere gravemente alcune zone del nostro Pianeta. Molti, erroneamente, considerano l’ecologia la scienza che studia I'inquinamento e la protezione dell’ambiente. Invece è una disciplina delle Scienze naturali che indaga sui rapporti che collegano gli esseri viventi fra loro e con l’ambiente circostante.

“Popolazione, comunità, ecosistema, biosfera” sono le parole ricorrenti di chi si occupa di ecologìa. Quindi per fugare ogni dubbio è opportuno chiarirne il significato. Una popolazione è un insieme di individui,

animali o vegetali, costituiscono varie popolazioni: i castagni del bosco della Moccia, i fagiani e lepri dell’oasi collinare, gli equiseti attorno alle risorgive, eccetera. Una comunità è l’insieme delle popolazioni, viventi in un

determinato ambiente; per esempio, i fontanili non più utilizzati dall’uomo,

presentano rigogliose popolazioni di equiseti che gli crescono intorno, abitati da molluschi e anfibi, tutti insieme formano una comunità. Un ecosistema, o sistema ecologico, è costituito da una comunità e dall’ambiente

non vivente (terra, aria, acqua, luce, temperatura, sali minerali) con cui la

comunità è in relazione d'interdipendenza. Gli ecosistemi possono essere

rappresentati da stagni, paludi, laghi, fiumi, mari, boschi o da

foreste. La biosfera,

infine, è rappresentata dagli strati del suolo, dell’aria e dell’acqua nel quali sono presenti e vivono gli animali e i vegetali. Lo

spessore dei diversi strati sprofonda nel terreno per qualche metro,

si innalza nell’aria di un Piramide ecologica.

–5–

paio di chilometri e si estende fino alle profondità oceaniche nell’acqua.

Per comprendere più a fondo l’oggetto dell’ecologia, consideriamo un ecosistema terrestre. A volte capita di trascorrere qualche ora serena in un bosco e di osservare, con curiosa attenzione, gli alberi, gli arbusti, i frutti o i

funghi o qualche piccolo animale: una lepre, una rana rossa o un riccio. Si

percepisce una piacevole emozione, senza, forse, considerare la dipendenza e la relazione che esiste fra loro dei vari elementi del “sistema bosco”. In realtà, la loro esistenza è resa possibile dalla naturale rete di rapporti che lega un elemento con l’altro. Vediamo come. Tutte le piante verdi, provviste di un composto chimico chiamato clorofilla, sono capaci di

produrre le sostanze organiche (zuccheri, proteine e grassi) necessarie per

la loro nutrizione. Per tale motivo, le piante verdi vengono chiamate autòtrofe (letteralmente, significa: fabbricano il cibo di cui si nutrono). Esse assolvono tale funzione, chiamata fotosintesi clorofilliana, utilizzando l’anidride carbonica che sottraggono all’aria atmosferica, l’acqua e i sali minerali che assorbono dal terreno mediante le radici e infine l’energia

contenuta nei raggi solari. Quest'ultima è captata mediante la clorofilla e

trasformata in energia chimica. Alle piante autòtrofe (chiamate produttori), attingono direttamente, quale alimento, gli animali erbivori, cioè i

consumatori primari (gli animali non producono il loro cibo e, poiché

devono ottenerlo mangiando piante o altri animali, vengono chiamati eteròtrofi). Questi trasformano in carne i vegetali che mangiano, e diventano, a loro volta, il nutrimento degli animali carnivori, i consumatori secondari. Questi ultimi possono essere mangiati da altri carnivori, che sono i consumatori terziari. I resti dell’animale divorato, oramai in putrefazione, sono un banchetto per piccolissimi animali che vivono nel terreno (vermi e larve). Ciò che rimane (sia esso di origine animale o vegetale)

viene aggredito dalle muffe, dai batteri e dai funghi (questi organismi sono

detti decompositori). Il loro lavoro trasforma la complessa sostanza organica in composti semplici, quali l’anidride carbonica, l’acqua e i sali minerali, che le piante utilizzano di nuovo per produrre altro nutrimento e

mantenere la continuità del ciclo vitale. I decompositori svolgono la funzione di autentici “spazzini” del suolo: senza di essi, le sostanze nutritive

necessarie alle piante rimarrebbero inutilizzate. Le piante, gli erbivori, i carnivori, i funghi, i batteri, cioè tutti gli esseri viventi, e le sostanze casiddette abiotiche (cioè prive di vita), come l’acqua, l’aria e i sali minerali, essendo fra loro in stretto rapporto d’interdipendenza (ognuno è necessario

all’altro) formano un ecosistema.

–6–

Esempio di catena alimentare in un ecosistema terrestre.

Le piante, grazie alla clorofilla e all’energìa solare, utilizzano l’anidride carbonica dell’aria e l’acqua, assorbita dalle radici insieme con i sali minerali,

per produrre i composti organici (zuccheri, proteine e grassi) . Uno scoiattolo o un topolino si nutrono dei frutti di bosco (ghiande, more) e di altri

prodotti vegetali e sono mangiati dalla poiana. Il ratto che ha abitudini crepuscolari è mangiato dal gufo. È possibile che la poiana e il gufo a loro volta vengano mangiati dalla volpe. I vermi e le larve si nutrono della carne

che rimane sulle carcasse degli animali morti. L’azione delle muffe, dei batteri e dei funghi decompongono i resti degli individui morti in sostanze semplici (anidride carbonica, acqua, sali minerali ...) che rientrano nel ciclo vitale per costituire il nutrimento degli alberi.

Ecosistema terrestre, esempio di catena alimentare.

Ogni ecosistema è un sistema aperto e dinamico: infatti scambia flussi di

energìa e materia e molti organismi viventi entrano ed escono in continuazione, interagendo con altri ecosistemi adiacenti. Questi flussi molto

spesso si organizzano in cicli chiusi, in particolare gli elementi e i composti chimici più importanti di ogni ecosistema. La ciclicità dei flussi e la complessità degli ecosistemi sono alla base dell’equilibrio ecologico, cioè quella condizione necessaria a garantire lo sviluppo degli organismi viventi.

–7–

Il ciclo dell’acqua.

L’acqua è una delle sostanze più abbondanti sulla terra. L’acqua permette

la vita delle piante e degli animali, gioca un ruolo chiave nella formazione

dei fenomeni meteorologici, contribuisce a plasmare la superficie del Pianeta con processi tipo l’erosione e ricopre grosso modo il 70% della superficie terrestre. L’acqua passa continuamente dalla superficie terrestre

all’atmosfera e viceversa in quello che è chiamato ciclo dell’acqua. L’acqua,

a causa del calore del sole ed altri fattori, evapora dagli oceani, dai laghi,

dai fiumi, dal suolo e dalla vegetazione (traspirazione) e, sottoforma di vapore acqueo, raggiunge l’atmosfera. Il vapore acqueo salito nell’atmosfera, raffredda e, come acqua liquida o ghiaccio, forma le nuvole. Quando le

goccioline di acqua o i cristalli di ghiaccio diventano abbastanza grandi, ricadono sulla superficie terrestre come pioggia o neve. In parte quest’acqua evapora e ritorna nell’aria, in parte viene utilizzata dalle piante; ma la

quantità più cospicua filtra attraverso il terreno o si riversa nei fiumi sfociando infine nel mare. L’intero ciclo ricomincia quindi da capo.

L’acqua in un lago, la neve in montagna, l’umidità di una goccia di rugiada fanno tutti parte dello stesso sistema. L’acqua persa ogni anno dalla superficie del pianeta è uguale a quella caduta con le precipitazioni.

Ciclo dell’acqua.

–8–

Il ciclo dell’azoto.

L’azoto è una parte consistente dei tessuti animali e vegetali. Oltre due terzi di azoto compongono l’atmosfera terrestre. Benché sia disponibile in notevoli quantità, gli esseri viventi possono utilizzarlo solo se viene fissato,

cioè legato in un composto chimico. Infatti l’azoto, come lo troviamo in

natura può essere utilizzato solo da pochi microrganismi. Piccole quantità

di azoto atmosferico possono essere fissate attraverso l’azione delle scariche elettriche dei fulmini, che forniscono all’azoto l’energia necessaria per

reagire con l’ossigeno e l’idrogeno dell’acqua. Ma la più importante fonte

di azoto che viene fissata direttamente nell’atmosfera, è rappresentata dai

batteri del suolo che vivono in armonia (simbiosi) con le radici delle piante (leguminose). Infatti questi particolari batteri chiamati azotofissatori

svolgono un importante lavoro di trasformazione e rendono disponibile l’azoto per tutti gli esseri viventi. In sintesi, il ciclo dell’azoto è così riassumibile: dall’atmosfera l’azoto “entra” nei microrganismi, che lo fissano e lo

rilasciano nel terreno dove viene utilizzato dalle piante e quindi dagli animali. Alla morte di piante e animali la decomposizione dei residui organici restituisce al terreno l’azoto fissato che può rientrare nel ciclo oppure decomporsi nell’atmosfera come azoto gassoso.

Ciclo dell’azoto.

–9–

Che cos'è la biodiversità?

La biodiversità è la varietà delle forme di vita vegetali e animali presenti negli ecosistemi del Pianeta. La traduzione italiana biodiversità del termine

convenzionale inglese biodiversity potrebbe essere più correttamente tradotto in biovarietà o meglio ancora varietà della vita presente sul Pianeta. La biodiversità si può considerare almeno in tre livelli diversi:

– a livello di geni in una specie (o popolazione);

– a livello di specie;

– a livello di ecosistemi.

Detta così, la biodiversità sembrerebbe un qualcosa di non facile comprensione, riservata a pochi intimi; non è così, vediamo di chiarire meglio

il senso di questi tre livelli. Le caratteristiche morfologiche, ovvero tutte le

caratteristiche visibili degli esseri viventi come, ad esempio, il colore degli

occhi e dei capelli dell’uomo, il colore del pelo dei cani, sono esempi della varietà che esiste a livello di geni all’interno di ogni singola specie. La

biodiversità genetica in pratica è quella che rende un essere umano (e ogni

vivente), diverso dal proprio fratello,

nonostante siano entrambi il risultato dell’unione del patrimonio genetico della stessa madre e dello stesso

padre. La varietà di specie di farfalle

che frequentano il nostro giardino,

l’incredibile numero di fiori diversi che

troviamo in un campo sono esempi

della biodiversità a livello di specie.

Infine, la varietà di ambienti in una

determinata area: il bosco, gli incolti, gli ambienti sotterranei, i fontanili, è l’espressione della biodiversità a

livello di ecosistemi.

La biodiversità è l’assicurazione sulla

vita del nostro Pianeta. Quindi la conLa dorifora, Leptinotharsa decem- servazione della biodiversità deve eslieata, un coleottero di origine amerisere perseguita senza limiti poiché escana, la sua diffusione è strettamente legata alla distribuzione delle pian- sa costituisce un patrimonio univerte della famiglia delle Solanacee (pa- sale, che può offrire vantaggi immediati per l’uomo:

tata, melanzana).

– 10 –

– mantenimento degli equilibri climatici sia a scala locale, sia planetaria;

infatti le specie vegetali, oltre ad essere l’unica fonte di ossigeno sul nostro Pianeta, hanno anche un ruolo fondamentale negli equilibri idrici e

gassosi;

– fonte di materiale di studio: lo studio della Biodiversità permette di avere fondamentali conoscenze anche per comprendere meccanismi biologici analoghi nell’uomo;

– uso sostenibile della flora per fini alimentari: utilizzando meglio tali risorse si potrebbero soddisfare i problemi di nutrizione in molte parti del

mondo, senza alterare equilibri essenziali per l’ambiente.

La sopravvivenza di ogni specie dipende dalla varietà di popolazioni che la

compongono. Minor variabilità significa minori possibilità di sopravvivere.

Infatti il degrado degli ambienti comporta il rischio di estinzione delle specie che vi abitano. La visione moderna del rapporto fra uomo e ambiente

è quindi quella che riconosce la diversità biologica come elemento chiave

del funzionamento dell’ecosistema Terra. Esistono vari motivi per mantenere un’elevata biodiversità. La perdita di una specie, una sottospecie o

una varietà comporta infatti un danno:

– culturale, perché è una perdita di conoscenze;

– scientifico, perché riduce la disponibilità di geni sul pianeta;

– economico, perché riduce le risorse genetiche potenziali;

– ecologico, perché comporta un degrado della funzionalità degli ecosistemi.

I giornali e la Tv, quando affrontano il tema della biodiversità, ci propongono immagini e argomenti distanti dalla nostra realtà, (foreste tropicali,

barriere coralline), indubbiamente immagini e commenti suggestivi, di pregevole qualità cinematografica, che arricchiscono la nostra cultura, ma che

non ci aiutano a conoscere e a comprendere il nostro territorio. Anche noi

qui a San Colombano abbiamo la nostra biodiversità, sicuramente meno

appariscente di quella tropicale, ma non per questo, meno importante. Sarà perché la viviamo quotidianamente, di fatto non ce ne rendiamo conto,

non riusciamo a percepire fino in fondo l’entità del patrimonio naturale che

abbiamo a disposizione. Nelle regioni più industrializzate d’Europa e d’Italia, poche persone hanno la fortuna di abitare in ambienti a contatto con

la natura, percependo i suoi suoni e i suoi profumi, vedendo e vivendo accanto a piante ed animali selvatici, accorgendosi quotidianamente del mutare delle stagioni. La maggior parte della popolazione, infatti, abita in agglomerati urbani, immersa in ambienti artificiali.

– 11 –

Ricordi di un antico mare.

La singolarità geografica e geologica del Colle di San Colombano al Lambro ha sempre interessato ricercatori scientifici e semplici appassionati di

geologia, paleontologia ed archeologia. Il documento più antico sullo studio scientifico del “Colle” di cui abbiamo notizia, è datato 1784, ne è autore Severino Volta che con il più famoso fratello, Alessandro, era docente presso l’Università di Pavia. L’abbondanza e la particolarità dei reperti fossili recuperati, elessero il colle di San Colombano a “laboratorio”

naturale. Dal XVII secolo, fino agli anni ’50 del Novecento, il “Colle” fu

meta dei più autorevoli ricercatori delle Scienze della Terra. L’antico mare, ancora oggi ci restituisce la testimonianza della sua presenza. In alcune zone del “colle” è sufficiente il piccolo scasso del suolo per la piantumazione della vite, per far emergere magnifici esemplari di conchiglie ottimamente conservati. Alcune concentrazioni di questi depositi conchigliari, raggiungono il ragguardevole spessore di tre metri, e nei secoli scorsi hanno dato vita ad una vera e propria attività estrattiva del carbonato

di calcio per uso edilizio. Il ricordo di questa attività estrattiva, è ricordato

nella toponomastica, infatti in collina troviamo una zona che si identifica,

Ricostruzione di come avrebbe potuto presentarsi il paesaggio in questo

spicchio della Pianura Padana tra la fine del Pliocene e l’inizio del

Pleistocene (circa 1.800.000 anni fa).

– 12 –

ancora oggi, come “calcinera”. È documentato che anche le famose fabbriche lodigiane Morsenchio, Ferretti, Rossetti (secolo XVIII), per lo smalto delle loro ceramiche si avvalessero delle “sabbie bianche” del colle

banino. Dell’attività estrattiva abbiamo anche una autorevole testimonianza dello studioso abate Antonio Stoppani che a San Colombano era di casa. Nel suo lavoro: Studi geologici e paleontologici sulla Lombardia

(Milano, 1857); a pagina 43 si legge: « ... i pezzi appena estratti dalla cava han talora l’apparenza di un calcareo conghigliare inteso nel vero

senso della parola: ma esposti appena agli agenti atmosferici, sciolte

dal superficiale tritume, appaiono nette conchiglie a miriadi, le une con

le altre strette, formanti i più vaghi naturali mosaici che si vedesser mai:

sicché vorresti levarti la collina intera, e ti piange il cuore in veder gettare si begli esemplari da laboratorio nella bocca della fornace ... ». Molti reperti fossili dell’antico mare qui raccolti hanno arricchito collezioni

pubbliche e private (242 “pezzi” raccolti a San Colombano compongono

la collezione dei Molluschi marini del Museo di Storia Naturale di Milano). Anche San Colombano custodisce una pregevole collezione dei reperti fossili dell’antico mare, visibile

al Museo Paleontologico e Archeologico “Virginio Caccia”, ubicato

nella sede di Palazzo Patigno; è una

struttura comunale di carattere culturale; l’attività svolta è di natura prevalentemente didattica e divulgativa.

Le collezioni dei reperti fossili ed archeologici qui conservate, sono un Aporrhais (Chenopus) pes-pelecani

eccezionale ausilio alla conoscenza

delle origini e della storia di questo

“unico” fenomeno naturale padano,

qual è il Colle di San Colombano e il

suo antico mare. Il materiale in

esposizione permette una piacevole

ed affascinante – e sotto alcuni

aspetti sbalorditiva – lettura dell’evoluzione e delle vicissitudini che dalla

notte dei tempi si sono alternate fiOstrea lamellosa

no ai giorni nostri.

– 13 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

I MAMMIFERI

I mammiferi, sono gli esseri viventi più evoluti. Con il termine “mammifero” sono classificati quegli animali le cui femmine sono dotate di ghiandole speciali che secernono il latte con cui nutrono i loro piccoli. Un’altra caratteristica peculiare dei mammiferi è la presenza dei peli più o meno folti (pellicce) che svolgono l’importante funzione di aiutare l’animale a conservare costante il calore corporeo. Sono infatti animali a sangue caldo,

capaci di adattarsi a molti ambienti mantenendo la temperatura del corpo

pressoché costante. I mammiferi sono dotati di un cervello molto complesso ed evoluto. Questo fatto spiega le straordinarie capacità di apprendimento e di organizzazione sociale riscontrate in molte specie, come per

esempio i delfini o i gli scimpanzè. Attualmente i mammiferi sono diffusi

praticamente in quasi tutti gli habitat disponibili a tutte le latitudini del nostro Pianeta. Nella stragrande maggioranza vivono sulle terre emerse ma

non sono pochi quelli che conducono vita acquatica (Balene, Delfini,

ecc.); alcuni sono capaci di un vero e proprio volo (Pipistrelli), altri invece realizzano un volo planato. Moltissime specie vivono sul suolo, molte

sono arboricole, parecchie vivono sottoterra. L’alimentazione è estremamente varia. Anche se le abitudini dei mammiferi possono essere modificate da vari fattori, essi sono distinti, sulla base delle preferenze alimentari, in erbivori, carnivori ed onnivori. La stagione, l’età dell’animale e le

condizioni sfavorevoli possono portare quasi tutte le specie a nutrirsi di cibi diversi. Pochi sono gli animali che non possono adattarsi a cambiare la

loro dieta abituale. Gli individui di ciascuna specie non vivono isolati ma

frequentemente si riuniscono a formare gruppi più o meno stabili. La forma più semplice di aggregazione sociale è il gruppo familiare, costituito da

una coppia e dai figli; in alcuni casi questi abbandonano i genitori subito

dopo lo svezzamento, in altri restano con la madre fino allo stadio di adulto. All’attento osservatore, il Parco della collina di San Colombano offre

l’opportunità di poter ammirare liberi in natura questi “riservati” e nel

contempo straodinari abitanti del bosco. La loro presenza è limitata, anche perché limitato è il loro habitat naturale rimasto a disposizione. Proprio in questo consiste il vero impegno che coinvolge tutti noi, conservare integro ciò che rimane di naturale, affinché queste rilevanti presenze

possano continuare a frequentare indisturbate il nostro territorio.

– 14 –

Erinaceus europaeus

Riccio

ordine: Insettivori

famiglia: Erinaceidi

Glis glis

Ghiro

ordine: Roditori

famiglia: Gliridi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Lepus europaeus

Lepre comune

ordine: Lagomorfi

famiglia: Leporidi

Meles meles

Tasso

ordine: Carnivori

famiglia: Mustelidi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Mustela nivalis

nome volgare: Donnola

ordine: Carnivori

famiglia: Mustelidi

nome scientifico:

Vulpes vulpes

nome volgare: Volpe

ordine: Carnivori

famiglia: Canidi

nome scientifico:

– 15 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

GLI UCCELLI

L’osservazione degli uccelli in natura è un passatempo rilassante che non

richiede né un’attrezzatura né un impegno particolare e per di più ci consente di godere alcune ore all’aria aperta in assoluta libertà. L’osservazione degli uccelli nel Parco della collina di San Colombano si può effettuare

in qualunque stagione, in quanto le migrazioni favoriscono la presenza di

una notevole biodiversità durante tutto l’anno. Ma che cos’è un uccello?

Vediamo di conoscerli da vicino. Gli uccelli fecero la loro comparsa nel

Giurassico dall’evoluzione di piccoli rettili. Come i mammiferi, gli anfibi, i

rettili e i pesci, gli uccelli sono una classe di vertebrati, cioè di animali provvisti di colonna vertebrale. La caratteristica che li contraddistingue è quella di avere il corpo coperto di penne e di piume, gli arti anteriori si sono

trasformati in ali, quasi sempre adatte al volo. Poiché possono volare, possiedono una struttura aerodinamica e leggera, sono provvisti di sacchi aerei, chiamati diverticoli, che occupano, oltre a varie parti del corpo, l’interno delle ossa. Sono animali a sangue caldo, dotati di polmoni, capaci

quasi sempre di camminare con gli arti posteriori. Sono dotati di becchi

cornei, delle più svariate forme e dimensioni a seconda delle abitudini alimentari e sono ovipari. Le penne costituiscono l’elemento che contraddistingue gli uccelli rispetto agli altri animali. In generale più un uccello è

grande e più numerose sono le sue penne. Il numero, tuttavia, varia in relazione alla dimensione dell’esemplare e all’alternarsi delle stagioni. Oltre

a rendere gli uccelli adatti al volo, esse hanno anche la funzione di proteggerli dalle variazioni termiche ed atmosferiche, contribuendo a mantenere costante la temperatura corporea. Spesso costituiscono una protezione completamente impermeabile che consente agli uccelli di nuotare o

tuffarsi in acque molto fredde. Sulle ali e sulla coda, si trovano le penne del

volo, lunghe, dritte e molto resistenti. Leggere e robuste, queste ultime sono formate da una rigida asta centrale da cui si dipartono barbe parallele,

a loro volta ramificate in filamenti uncinati. Questa struttura forma quella

fitta rete che costituisce un’ampia superficie di volo con la quale l’uccello

vince la resistenza dell’aria. La vista è acutissima ed ha una funzione importante nel volo. I loro occhi devono poter vedere prontamente i dettagli

sia da vicino, sia da molto lontano, consentendo di volare evitando gli ostacoli e individuando facilmente le loro prede.

– 16 –

Carduelis cloris

Verdone

ordine: Passeriformi

famiglia: Fringillidi

Parus caeruleus

Cinciarella

ordine: Passeriformi

famiglia: Paridi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Cuculus canorus

Cuculo

ordine: Cuculiformi

famiglia: Cuculidi

Phasianus colchicus

Fagiano

ordine: Galliformi

famiglia: Fasianidi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Garrulus glandarius

nome volgare: Ghiandaia

ordine: Passeriformi

famiglia: Corvidi

nome scientifico:

Upupa epopos

nome volgare: Upupa

ordine: Coraciformi

famiglia: Upupidi

nome scientifico:

– 17 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

GLI ANFIBI

Anche se circoscritti nelle immediate vicinanze delle più o meno profonde pozze per il recupero dell’acqua piovana ad uso agricolo, ed alle zone

umide del bosco, anche gli Anfibi frequentano il Parco della Collina di

San Colombano. Gli anfibi sono i primi vertebrati che hanno invaso le

terre emerse e sono definiti così in quanto conservano una fase di vita acquatica. Gli anfibi attuali hanno la pelle nuda e sottile, priva di scaglie e

fornita di numerose ghiandole dalle quali esce una sostanza che serve a

mantenerla umida e a proteggerla dagli agenti nocivi. Proprio perché sottile, la pelle può agire da importante organo respiratorio. Gli antenati

preistorici degli anfibi misero a punto una serie di caratteri che consentì

la sopravvivenza e il movimento sulle terre emerse. Uno di questi, certamente tra i più importanti, fu la trasformazione delle pinne pari in arti

connessi alla colonna vertebrale. L’invasione del nuovo ambiente, sia pure limitata a strisce di terra vicine alle raccolte di acque dolci, ebbe un

enorme successo e gli anfibi si diversificarono in una grande varietà di forme, anche di notevoli dimensioni. Gli anfibi sono prevalentemente insettivori. Le uova, rivestite da un involucro gelatinoso, vengono deposte in

acqua o in un ambiente umido; da esse si sviluppa la larva, con branchie

esterne e coda pinnata che, dopo un periodo di accrescimento, attraverso una serie di profonde trasformazioni (metamorfosi) diventa un adulto

in miniatura. L’apparato circolatorio si è solo parzialmente adattato alla

presenza di polmoni. Mentre nei pesci tutto il sangue passa ogni volta dalle branchie dopo essere stato pompato dal cuore, negli anfibi, una parte

di esso evita di passare dai polmoni. La riproduzione è legata all’acqua

nella maggior parte delle specie. Negli anfibi a riproduzione acquatica, le

uova sono prive di guscio e avvolte da un materiale gelatinoso, quindi devono essere deposte in acqua, pena l’essiccamento. Le uova fecondate si

sviluppano in seguito, in larve acquatiche chiamate girini, attrezzate con

una coda pinnata e ondulante che ne permette la locomozione; le branchie sono esterne, un lungo apparato digerente e un picco corneo di durezza variabile a seconda della dieta erbivora o carnivora del girino. Gli anfibi sono tra i vertebrati che maggiormente risentono dell’inquinamento

e sono i primi a scomparire se le condizioni ambientali vengono alterate,

risultando utili indicatori dello stato di salute dell’ambiente.

– 18 –

Rana esculenta

Rana verde - adulto

ordine: Anuri

famiglia: Ranidi

Rana esculenta

Rana verde - girino

ordine: Anuri

famiglia: Ranidi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Rana dalmatina

Rana agile

ordine: Anuri

famiglia: Ranidi

Hyla arborea

Raganella

ordine: Anuri

famiglia: Ilidi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Bufo bufo

nome volgare: Rospo comune

ordine: Anuri

famiglia: Bufonidi

nome scientifico:

Bufo viridis

nome volgare: Rospo smeraldino

ordine: Anuri

famiglia: Bufonidi

nome scientifico:

– 19 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

I RETTILI

Non molto amati dall’uomo, alcune specie di rettili sono presenti nell’area

del Parco della Collina di San Colombano. Nonostante la costante persecuzione, dovuta più per ignoranza che al reale pericolo che essi costituiscono, i rettili si sono ritagliati una piccola nicchia dove svolgono l’importante ruolo ecologico di bioregolatori di alcune specie di roditori e artròpodi. Comparsi circa 350 milioni di anni fa, i rettili sono risultati più

idonei degli anfibi a colonizzare gli ambienti terrestri, poiché forniti di

pelle spessa con squame cornee che li protegge dalla disidratazione e, per

un uovo evoluto in grado di svilupparsi anche lontano dall’acqua. Nei rettili, la disposizione delle squame varia tra specie e specie ed assume una

informazione importante per la loro identificazione. I rettili sono una classe di vertebrati, cioè di animali provvisti di colonna vertebrale, gli arti sono di dimensioni ridotte (lucertola) o completamente assenti (milò), mentre nelle tartarughe marine si sono trasformati in pinne. Si tratta inoltre

di esseri viventi che respirano aria atmosferica e che depongono generalmente uova provviste di guscio. La maggior parte di essi vive nelle regioni calde e temperate adattandosi, a seconda della specie, alla vita sulla terraferma, in acque dolci ed anche salate. I rettili hanno una temperatura

corporea che varia in funzione di quella ambientale, non possono controllare la loro temperatura corporea, come fanno invece mammiferi e uccelli; per molto tempo si è creduto che fossero totalmente in balia delle

variazioni termiche ambientali. In realtà questo non è del tutto vero: i rettili sopperiscono alla mancanza di meccanismi termoregolatori interni

spostandosi in modo da evitare eccessivo surriscaldamento o raffreddamento. Invece di produrre o disperdere calore, questi animali hanno adottato un sistema di adattamento per comportamento; passano dalle zone

più calde a quelle più fresche per evitare o per sfruttare a loro vantaggio

il calore del sole o del terreno. Alcune specie di serpenti (bisce) e di sauri

(lucertole), per esempio, si rintanano sottoterra, altri si spostano continuamente dalle zone d’ombra a quelle soleggiate. Non è quindi propriamente corretto affermare che questi animali sono a sangue freddo, essi,

come tutti gli altri animali, devono tenere la loro temperatura entro i giusti limiti e la loro sopravvivenza è stata assicurata da questo particolare

adattamento comportamentale.

– 20 –

Podarcis muralis

Lucertola dei muri

ordine: Sauri

famiglia: Lacertidi

Lacerta viridis

Ramarro

ordine: Sauri

famiglia: Lacertidi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Anguis fragilis

Orbettino

ordine: Sauri

famiglia: Anguidi

Coluber viridiflavus

Biacco maggiore (Milò)

ordine: Squamati

famiglia: Colubridi

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Natrix natrix

nome volgare: Biscia d’acqua - Natrice

ordine: Squamati

famiglia: Colubridi

nome scientifico:

Vipera aspis

nome volgare: Vipera comune

ordine: Squamati

famiglia: Viperidi

nome scientifico:

– 21 –

Biodiversità del

Parco della collina

di San Colombano

GLI ARTRÒPODI

Sono un tipo di Invertebrati, il più

vasto e complesso di tutto il regno

animale. Gli Artròpodi (che annoverano organismi ben noti quali insetti, crostacei, scorpioni, ragni, centopiedi, millepiedi e altri meno noti come pseudoscorpioni e pauropodi) attualmente

contano, secondo le stime più recenti, oltre un milione di specie,

tutte di piccolissime dimensioni.

Si tratta di animali il cui corpo è

suddiviso in diversi segmenti raggruppati a formare regioni corporee, di cui particolarmente complessa è quella del capo. Un’altra

caratteristica degli Artròpodi è

quella di avere il corpo rivestito da

una pelle dura (cuticola), o esoscheletro, che spesso è rigido, per

cui si rende necessario, affinché

l’animale possa crescere, il periodico distaccarsi di tale rivestimento dal sottostante strato del corpo

che lo ha prodotto; quindi l’artròpodo, che nel frattempo ha elaborato un nuovo esoscheletro, abbandona il suo vecchio abito (exuvia). Questo fenomeno prende il

nome di “muta”. Gli Insetti hanno sei zampe, sono gli artròpodi

che più comunemente osserviamo nell’area del Parco banino.

Polygonia c-album

Farfalla C-bianco

classe: Insetti

ordine: Lepidotteri

nome scientifico:

nome volgare:

Vespa crabro

Calabrone

classe: Insetti

ordine : Imenotteri

nome scientifico:

nome volgare:

Mantis religiosa

nome volgare: Mantide religiosa

classe: Insetti

ordine : Mantoidei

nome scientifico:

– 22 –

Aeschna cyanea

Libellula

classe: Insetti

ordine : Odonati

Adalia bipunctata

Coccinella dai due punti

classe: Insetti

ordine : Coleotteri

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Graphosoma lineatum

Cimice della carota

classe: Insetti

ordine: Eterotteri

Cetonia aurata

Cetonia dorata

classe: Insetti

ordine : Coleotteri

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Cicadetta montana

nome volgare: Cicala

classe: Insetti

ordine : Omotteri

nome scientifico:

Argiope bruenninki

nome volgare: Argiope fasciata

classe: Aracnidi

ordine: Araneidi.

nome scientifico:

– 23 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

LA FLORA

L’importanza delle piante per la vita sulla Terra, è assoluta. Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia e quasi tutta l’energia richiesta dagli

abitanti della Terra, compresi noi stessi, è prodotta dalle piante verdi, utilizzando la luce solare durante il processo fotosintetico. L’aria che respiriamo non avrebbe l’attuale composizione, se l’azione della fotosintesi non

avesse modificato l’atmosfera, da ambiente velenoso, quale era in origine,

in fonte di ossigeno per gli esseri viventi. Sviluppatosi sulla Terra milioni

e milioni di anni fa, il Regno vegetale, considerato a torto – scarsamente

evoluto e statico – è ed è sempre stato in costante evoluzione e movimento. L’espansione delle piante seguì strettamente le alternanze climatiche succedutesi nelle varie ere geologiche, mutando aspetto a seconda

delle necessità. Nei secoli passati, il nostro paesaggio era ben diverso dall’attuale, tutta la valle del Po era coperta da estesissime foreste, rotte solamente dai numerosi acquitrini e dai corsi dei fiumi. Oggi, il Colle, mostra rigogliosi vigneti a perdita d’occhio, territori indubbiamente ricchi di

pregiate varietà di esclusivo interesse commerciale; interrotti di tanto in

tanto da qualche macchia a bosco. Per le specie “naturali” prive di interesse economico, considerate più o meno erbacce, la vita è molto difficile, ogni giorno sempre più. Per loro è rimasto ben poco spazio, sono confinate lungo le rive dei fossi, ai margini delle strade, negli incolti e nei rudereti. Nonostante ciò, chi durante una salutare e rilassante camminata

per le stradine del Parco, avrà la pazienza e l’umiltà di osservare le esili,

semplici e profumate presenze, rimarrà sicuramente gratificato e tonificato nello spirito. A questo punto, prima di addentrarci nel Regno vegetale

si rende necessaria una precisazione di carattere tecnico, si tratta del significato dei termini Vegetazione e Flora. Due vocaboli che spesso vengono confusi, ma che pure hanno significato diverso. Vegetazione, infatti, si riferisce al complesso delle piante che ricoprono in comunità più o

meno serrate ed omogenee, una regione o un settore. Mentre, Flora, deve essere inteso a riunire quasi in un semplice elenco, le diverse entità vegetali che costituiscono il manto verde e fiorito, intendendo che ogni entità è pari all’altra per valore. È bene altresì ricordare, che con il termine

“pianta”, i botanici, includono sia quelle legnose che raggingono decine

di metri di altezza, sia quelle erbacee alte solo pochi centimetri.

– 24 –

Lathyrus sylvestris

Erba galletta

famiglia: Leguminose

Lonicera caprifolium

Caprifoglio

famiglia: Caprifogliacee

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Rosa canina

Rosa di macchia

famiglia: Rosacee

Silybum marianum

Cardo mariano

famiglia: Composite

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Viburnum opulus

nome volgare: Pallon di maggio

famiglia: Caprifoliacee

nome scientifico:

Vinca minor

nome volgare: Pervinca

famiglia: Apocinacee

nome scientifico:

– 25 –

Biodiversità del

Parco della collina di San Colombano

I FUNGHI

Quelli che impropriamente chiamiamo “funghi” e che correttamente andrebbero chiamati “Carpofori o Corpi fruttiferi” non sono altro che i

“frutti” di una pianta “micelio” che vive generalmente sotto terra ed è costituita da un intreccio più o meno fitto di “ife” le quali, in condizioni ambientali e climatiche favorevoli, danno luogo alla fuoriuscita dal terreno del

loro frutto “il fungo o carpoforo”. Essendo i funghi sprovvisti di quel processo naturale che appartiene ai vegetali, la “fotosintesi clorofilliana”, e

non potendo perciò trasformare i sali disciolti nel terreno in sostanze organiche necessarie alla loro alimentazione e crescita, sono costretti a dipendere da altri organismi (vegetali, animali, vivi o morti) dai quali assorbono le sostanze di cui nutrirsi. In base alle modalità con cui provvedono

al loro nutrimento, i funghi possono essere distinti in tre categorie: Saprofiti, Parassiti e Simbionti o Micorizzici. I funghi saprofiti vegetano su sostanze naturali morte, in decomposizione, sia vegetali, sia animali, contribuendo alla loro distruzione e svolgendo quindi un ruolo indispensabile per l’equilibrio dell’ambiente naturale. I funghi parassiti sono

quelli che si sviluppano su animali e vegetali viventi, provocandone a volte la morte. L’Armillaria mellea, più noto come chiodino, è un fungo

parassita sia delle latifoglie, sia delle conifere; la diffusione del suo micelio

all’interno dei tessuti legnosi provoca inevitabilmente il deperimento fino

alla morte della pianta parassitata; in seguito, il fungo può continuare a vivere come “saprofita”. I funghi simbionti o micorizzici sono quelli che

vivono in simbiosi (associazione) con varie essenze arboree, instaurando

una sorte di convivenza mutualistica attraverso le radici della pianta simbionte (ospotante) e scambiandosi, con vantaggio reciproco, le sostanze

nutritive indispensabili alla loro sopravvivenza. I funghi, proprio per il fatto che sembra spuntino dal nulla, sul terreno o su tronchi di piante, per la

velenosità di alcuni e per gli effetti sconvolgenti di altri, sin dai tempi antichi hanno suscitato la fantasia degli uomini, attribuendo loro un alone di

mistero e di magìa, diventando protagonisti di convinzioni e leggende popolari. Alcune credenze vogliono, infatti, i funghi che crescono in cerchio

generati dalle rituali danze notturne di streghe o gnomi. Anche se alcune

specie sono andate distrutte dalla dissennata e vandalica forma di raccolta, nell’area del Parco sono ancora presenti interessanti ritrovamenti.

– 26 –

Boletus crysenteron

Boleto vellutato

famiglia: Boletacee

Coprinus comatus

Coprino chiomato

famiglia: Coprinacee

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Macrolepiota procera

Mazza da tamburo

famiglia: Agaricacee

Phallus impudicus

Satirione

famiglia: Fallacee

nome scientifico:

nome scientifico:

nome volgare:

nome volgare:

Polyporus squamosus

nome volgare: Poliporo squamoso

famiglia: Polyporacee

nome scientifico:

Scleroderma citrinum

nome volgare: Scleroderma citrino

famiglia: Sclerodermacee

nome scientifico:

– 27 –

Parco della collina di San Colombano

EDUCAZIONE AMBIENTALE - GLI ESPERIMENTI

A conclusione di questo primo approccio alla conoscenza del Parco, abbiamo ritenuto opportuno inserire alcuni piccoli esperimenti di facile attuazione. Come in un divertente gioco, i ragazzi delle scuole, sotto la guida delle loro insegnanti, possono cimentarsi nella conoscenza del territorio, sfogliando direttamente le pagine del grande libro della Natura.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL SUOLO.

Il terreno è composto da una quantità di particelle di diversa granulosità.

Con questo semplice esperimento potete separare le principali componenti del suolo e valutarne le proporzioni.

1 - Con una paletta, raccogliete un campione di terreno da un campo.

Versatelo in un vaso trasparente contenente acqua. Mescolate bene e

lasciate decantare. Osservate e descrivete i diversi strati di materiali.

2 - In acqua, le particelle sedimentano più o meno rapidamente in funzione della loro dimensione. Si può sfruttare questa proprietà per determinare con maggiore precisione la quantità delle componenti del

suolo. Inserite nel recipiente 3 parti in volume di acqua e 1 di terreno; mescolare il recipiente per 5 minuti e

lasciate riposare il

materiale. Facendo

riferimento alla figura 1, dopo 40 secondi, prendete la misura “A” del livello del

materiale sedimentato; dopo 30 minuti

dall’inizio prendete

la misura “B” del

materiale sedimentato; dopo 24 ore

prendete la misura

“C”. Ora, con delle

semplici differenze,

potete determinare Figura 1 - Composizione del terreno.

– 28 –

lo spessore dei principali strati: “C – B” = strato di argilla, “B – A”=

strato di limo, “A”= strato di ghiaia e sabbia. Con un setaccio con maglie da 2 mm, potete separare la ghiaia dalla sabbia e determinare il

loro rapporto. In base a questi dati, calcolate il tenore (%) di ciascuna

componente del terreno esaminato.

3 - Rifate la stessa esperienza con suolo raccolto in altre posizioni (es:

prato, bosco, incolto) o avente diversa consistenza (es: fangosa, sabbiosa) o diversa origine geologica (collina o pianura). Descrivete la

composizione dei diversi terreni e cercate di spiegare le differenze.

Con questa tecnica potete anche valutare la composizione della terra

di un vaso da fiori ed eventualmente correggerla.

4 - Con un microscopio ed un orologio, determinate la curva del tempo

di sedimentazione delle particelle in acqua in funzione della loro dimensione.

ASSORBIMENTO DEL TERRENO.

La composizione del suolo ha importanti conseguenze sulla sua permeabilità all’acqua e sulla sua capacità di trattenerla. Con questo esperimento

potrete valutare le caratteristiche di alcune

componenti fondamentali del suolo.

1 - In tre barattoli di

vetro inserite rispettivamente sabbia, argilla, terriccio. Con le dita,

comprimete l’argilla e fatela aderire Figura 2 - La Permeabilità di diversi tipi di terreno.

alle pareti del ba- In azzurro la distribuzione dell’acqua.

rattolo. Versate un

bicchiere d’acqua in ogni barattolo ed osservate che cosa succede: nel

barattolo con la sabbia l’acqua raggiunge il fondo rapidamente, in

quello con l’argilla, l’acqua resta in alto o scende molto lentamente,

in quello con il terreno l’acqua viene assorbita rapidamente e viene

distribuita in modo omogeneo (figura 2). Cercate di dare una spiegazione a queste differenti proprietà. Quali conseguenze può avere un

temporale su suoli di queste composizioni?

– 29 –

2 - Valutate la permeabilità e la capacità di trattenere l’acqua di suoli diversi e mettetela in relazione al tenore dei loro componenti determinati in base all’esperimento precedente.

In questa prova non abbiamo preso in considerazione il pur importante

ruolo delle componenti organiche fornite dal letame.

EROSIONE DEL SUOLO.

Questa esperienza è tanto semplice quanto istruttiva.

1 - Con un po’ di terra, realizzate un monticello di almeno 20 cm di altezza,

dalle pareti ripide e la sommità piana. Con un tubo

per innaffiare il giardino

fate “piovere” abbondantemente sulla montagna,

evitando di dirigerle contro un getto diretto (figura 3). Vedrete i bordi franare a valle ed il cumulo

Figura 3 - Dimostrazione dell’erosione del

di terra assumere prosuolo.

gressivamente il caratteristico profilo delle montagne. Osservate e descrivete quello che avviene durante la pioggia artificiale.

2 - Rifate la prova dopo avere inserito uno strato impermeabile di argilla

in una posizione intermedia della montagna: l’accumulo di acqua sopra lo strato di argilla dovrebbe dar luogo ad una improvvisa frana di

consistenza liquida.

3 - Costruite un’altra montagna usando in posizioni diverse sassi, argilla,

sabbia e terra. Osservate il diverso comportamento dei materiali della

montagna nei confronti della pioggia.

4 - Seminate erba su di una nuova “montagna” e fatele piovere sopra quando l’erba sarà cresciuta. Descrivete i diversi comportamenti.

SEZIONE DI SUOLO.

Il terreno è modificato ed arricchito dalle piante che vi crescono sopra. Realizzando una sezione di terreno (figura 4), potete osservare diversi strati: un

– 30 –

livello ricco di materiale organico in decomposizione, l’humus (O); uno strato ricco di

radici e di organismi viventi (A);

uno strato meno ricco di vita,

ma ancora utilizzato dalle radici (B) e un terreno inerte (C).

1 - Con una vanga scavate un

buco profondo almeno 40

cm in un campo d’erba.

Descrivete gli strati di terreno che vedete, eventualmente scattate delle foto.

2 - Fate la stessa cosa in altri

tipi di terreno, per esempio in un bosco, vicino ad

un fiume. Fate confronti e Figura 4 - Schema di sezione di suolo.

cercate di spiegare le differenze che osservate. Vi conviene compiere questi scavi quando il terreno è umido, quindi nè secco nè fangoso.

RACCOLTA DI IMPRONTE

Dopo la pioggia, il terreno è morbido e gli animali che vi camminano sopra lasciano delle impronte. Con del gesso, potete prendere il calco di queste tracce e farne una interessante collezione. L’esperienza è molto semplice: si tratta di portare con sè un po’ di gesso in polvere, un po’ d’acqua,

una piccola bacinella per fare l’impasto e un cucchiaio per mescolare. Ma

di chi sono le impronte che avete raccolto? Da qui comincia la ricerca di

informazioni. Esistono libri che forniscono le immagini delle impronte di

molti animali. Inoltre, riconoscere l’animale che ha lasciato l’impronta non

basta: è necessario anche avere alcune notizie sul suo comportamento, ecc.

Ecco che dalla semplice raccolta di impronte sarete invogliati a conoscere

gli animali del vostro ambiente. L’esecuzione di questo esperimento vi porterà ad osservare con attenzione il terreno intorno a voi quando camminerete in ambienti naturali. Il gesso può essere utilizzato anche per ottenere il calco di frutti, cortecce ed altri oggetti naturali. Dal calco potete ottenere la forma originale.

– 31 –

I disegni e le foto sono dell’archivio di Giuseppe Giovanni Mazzara.

È vietata la riproduzione, anche parziale di questo opuscolo senza citare la fonte.

Finito di stampare nel mese di febbraio dell’anno 2007 da:

NEOPRINT ARTI GRAFICHE - 20078 San Colombano al Lambro (MI).