Medicina dell’età prenatale

Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

ANTONIO LUCIANO BORRELLI • DOMENICO ARDUINI

ANTONIO CARDONE • VALERIO VENTRUTO

Medicina dell’età prenatale

Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti

e delle principali patologie gravidiche

2a ed.aggiornata e ampliata

123

ANTONIO L. BORRELLI

ANTONIO CARDONE

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze

Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

Dipartimento di Scienze

Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

DOMENICO ARDUINI

VALERIO VENTRUTO

Istituto Internazionale di

Genetica e Biofisica

Dipartimento di Chirurgia

Area Ostetrico Ginecologica

Università degli Studi “Tor Vergata”

Roma

Ospedale Fatebenefratelli

Roma

CNR

Napoli

In allegato: CD contenente 3.288 disordini genetici e 22 raggruppamenti delle

principali patologie fetali, presentati in shorts reports

La prima edizione dell’opera è stata pubblicata da Idelson-Gnocchi nel 2002.

ISBN 978-88-470-0687-4

e-ISBN 978-88-470-0688-1

Springer fa parte di Springer Science+Business Media

springer.com

© Springer-Verlag Italia 2008

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla ristampa, all’utilizzo di illustrazioni e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla registrazione su microfilm o in database, o alla

riproduzione in qualsiasi altra forma (stampata o elettronica) rimangono riservati anche nel

caso di utilizzo parziale. La riproduzione di quest’opera, anche se parziale, è ammessa solo ed

esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore ed è soggetta all’autorizzazione dell’editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge.

L’utilizzo in questa pubblicazione di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc. anche se non specificamente identificati, non implica che tali denominazioni o

marchi non siano protetti dalle relative leggi e regolamenti.

Layout di copertina: Simona Colombo, Milano

Impaginazione: Graficando, Milano

Stampa: Printer Trento, Trento

Stampato in Italia

Springer-Verlag Italia S.r.l., Via Decembrio 28, I-20137 Milano

Presentazione

della Seconda Edizione

La medicina dell’età prenatale è a pieno diritto diventata parte integrante

della cultura ostetrica, assumendo un ruolo preminente, anche in considerazione dei progressi compiuti negli ultimi anni sia dalle tecniche di imaging

fetale sia dalle metodiche biochimiche che di biologia molecolare.

Cultura, ricerca, valutazione critica dei risultati insieme a esperienza maturata sul campo, intuizione clinica e audacia di voler osare sono gli strumenti

necessari e indispensabili per raggiungere risultati importanti e a volte sorprendenti in tale ambito della medicina.

È questo infatti un settore sul quale convergono le attenzioni della ricerca clinica e di base, e con cui, con pari dignità, si confrontano le arti mediche più varie, l’etica, le tradizioni popolari fatte spesso di antiche e sagge

credenze, la giurisprudenza e la politica.

La gestione della gravidanza, del travaglio, del parto e del puerperio sono sempre stati affidati al sapere e al saper fare del professionista ginecologo.

Gli impressionanti progressi della tecnologia hanno sicuramente migliorato le possibilità di controllo del benessere fetale nel corso della gestazione e durante le varie fasi del travaglio e del parto. Il poter verificare in

qualsiasi momento parametri come l’attività cardiaca fetale, la Doppler velocimetria e quindi le resistenze vascolari a livello del circolo materno e di

quello placentare nonché la possibilità di avere dati sull’ossimetria fetale

in corso di travaglio, insieme ai progressi delle tecniche di rianimazione e

assistenza neonatale soprattutto nei prematuri estremi, rappresentano sicuramente passi in avanti impressionanti rispetto a quello che potevano fare i nostri predecessori, spesso costretti a vivere cocenti delusioni anche a

fronte di un operato tecnicamente e culturalmente irreprensibile.

Tuttavia, alcuni risultati e alcuni indici di rischio non sono cambiati nel

tempo secondo le aspettative o, meglio ancora, non sempre il nostro deflagrante impatto culturale scientifico è in grado di cambiare la storia evolutiva di patologie caratteristiche dell’età perinatale e pediatrica.

Un tempo era impensabile fare diagnosi in utero di cardiopatia congenita

o di malformazione cerebrale o di ernia diaframmatica ecc., così come poco o nulla si sapeva circa il diabete e la sua caratteristica comparsa nel corso della gravidanza e ancora di patologie immunitarie, di genetica della

trombofilia, di poliabortività, di malformazioni uterine ecc.

Ma, riflettendo con attenzione, è realmente cambiata l’incidenza di queste patologie o siamo stati noi a spingere ad accanirsi verso il raggiungimento dell’“obiettivo vita” magari ad ogni costo o verso la selezione sistematica di soggetti affetti da patologia più o meno grave e più o meno com-

patibile con la vita stessa? E poi, magari dopo anni, siamo tornati sui nostri

passi, alla luce di osservazioni ripetute sulla qualità di vita di neonati strappati alla morte con funambolismi tecnici ma segnati a vita da handicap

enormi e devastanti o constatando che per alcune patologie esistono messaggi di speranza, di terapia e di guarigione prima impensabili.

In tale contesto giunge attesa e gradita la seconda edizione ampliata e

aggiornata del volume Medicina dell’età prenatale, arricchita di nuovi capitoli,

rinnovata nella veste tipografica e nei contenuti, rianalizzati con equilibrio

alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche.

Un plauso quindi agli Autori e a tutti coloro che insieme a loro hanno

collaborato fra mille impegni per voler ancora una volta riaffermare che la

crescita culturale è segnata non solo da momenti di grande progresso tecnologico ma anche da riflessioni attente su quanto si può e si deve fare o a

volte non fare.

Roma, 13 luglio 2007

Prof. Massimo Moscarini

Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia

Direttore del Dipartimento di Scienze Ginecologiche

Università di Roma “La Sapienza”

Prefazione

alla Seconda Edizione

Questa seconda edizione del testo di Medicina dell’età prenatale nasce sia

per la necessità di aggiornare quanto già trattato nella prima edizione, sia

dall’esigenza di inserire nel nuovo testo capitoli relativi ad argomenti in precedenza solo accennati.

L’ampliarsi delle conoscenze nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce delle affezioni embrio-fetali, studi sempre più approfonditi in specifici settori della patologia ostetrica, nonché il perfezionarsi delle tecniche di

sorveglianza del benessere fetale, hanno reso necessario il prezioso aiuto di

vari esperti nell’elaborazione e trattazione degli argomenti di loro competenza.

A tal proposito un doveroso e sentito ringraziamento va ai Professori Moscarini (presidente dell’AGUI), Calabrò, Colacurci, D’Addario, Di Lieto, Di

Meglio, Guaschino, Martinelli, Nicolini, Paladini, Palmieri, Petraglia,Vaquero,

Zurzolo e ai loro collaboratori che, nella trattazione dei capitoli loro affidati,

hanno profuso la loro esperienza e la loro specifica competenza.

Si è dato così vita ad un nuovo testo che raccoglie in modo organico le

molteplici problematiche della medicina prenatale, il cui obiettivo è la prevenzione, la diagnosi precoce e, ove possibile, il trattamento delle patologie materno-fetali.

I primi 5 capitoli, dedicati allo studio ecografico dello sviluppo embriofetale, alle nozioni basilari della genetica medica e alla diagnosi prenatale delle cromosomopatie, sono stati aggiornati ed ampliati. I capitoli dal 6 all’11

sono stati trattati ex novo e riguardano lo studio delle malformazioni dei vari organi ed apparati fetali. I capitoli 12, 13 e 14, anch’essi elaborati ex novo,

riguardano gli ormoni feto-placentari, i tumori fetali e le possibili terapie endouterine di talune patologie fetali. Nei capitoli successivi sono state trattate

le principali patologie ostetriche e i metodi di monitoraggio delle condizioni fetali, con particolare riguardo alla diagnosi e al trattamento della sofferenza

e della restrizione dell’accrescimento fetale. Gli ultimi 3 capitoli sono dedicati

all’uso gravidico dei farmaci, alla tossicodipendenza in gravidanza e ai problemi etici e medico-legali in medicina prenatale.

Quest’opera, certamente perfettibile, vuole essere un utile e pratico manuale di consultazione per specializzandi e specialisti in Ginecologia ed Ostetricia, per genetisti, neonatologi, infettivologi e soprattutto per quanti vogliano dedicarsi allo studio della medicina prenatale con l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l’incidenza delle affezioni embriofetali.

Un doveroso riconoscimento va ai Dottori Anna Di Domenico, Maria Felicetti, Giuseppe Feroce, Maria Borrelli, Claudio Ferrara e Simona Sorrentino

che hanno fattivamente contribuito alla correzione delle bozze.

Va, inoltre, reiterato un ringraziamento particolare ai Sig.ri Francesco, Salvatore e Luigi Carbone della tipografia Alba di Napoli senza la cui disponibilità

e pazienza sarebbe risultato molto difficile se non impossibile realizzare questo testo.

La più viva gratitudine ed un elogio sentito merita, infine, la casa Editrice Springer-Verlag per aver accolto e curato in ogni sua parte l’opera con professionalità, efficienza ed affettuosa sollecitudine.

Napoli-Roma, settembre 2007

Gli Autori

Presentazione

della Prima Edizione

L’Ostetricia era considerata un’Arte dai nostri Maestri, e probabilmente lo

era, un’Arte empirica, affidata alla cultura, alle esperienze, alle intuizioni,

all’ispezione critica della gestante da parte del ginecologo durante tutta la

gravidanza sino alla gestione del travaglio e all’espletamento del parto.

Il destino della gravida e del prodotto del concepimento era tutto nel

sapere e nell’operare del ginecologo, affidato alla sua saggezza nel porsi di

fronte ai problemi di una madre clinicamente nota e di un feto quasi

sconosciuto.

Nacque così negli anni ’60 sia da un punto di vista dottrinale sia clinicooperativo, una nuova area di interesse ostetrico: la Puericultura Prenatale,

dizione piuttosto ambigua, che tanti malintesi ha generato in campo perinatale

e pediatrico-neonatale, in seguito più opportunamente convertita in Medicina

dell’età Prenatale, area di esclusivo interesse ostetrico, centrata sullo studio

della simbiosi materno-fetale.

Oggi con il progresso della scienza e delle tecniche, con l’approfondirsi

della ricerca sperimentale e clinica, con l’apporto di sempre più sofisticate

ed innovative tecnologie biofisiche e biochimiche, è possibile seguire lo

sviluppo morfofunzionale e strutturale dell’innesto gravidico e del prodotto

del concepimento fetale durante tutto l’arco gravidico, dall’impianto della

blastocisti al travaglio di parto.

Per uno come me che è stato da sempre un convinto propugnatore della

necessità programmatica di definire l’area culturale “Medicina Fetale” da

integrare nella più vasta area di Fisiopatologia Ostetrico-Ginecologica, è stato

un vero piacere constatare la realizzazione di un volume di Medicina dell’Età

Prenatale aggiornato, completo, dotato di una eccellente iconografia, di facile

consultazione per laureandi in Medicina e Chirurgia, in Ostetrica/o,

specializzandi in Ginecologia e Ostetricia, per Pediatri neonatologi, Genetisti,

Cardiologi pediatri e quanti altri interessati a quest’area di alto interesse

scientifico e clinico.

Complimentandomi con i tre Autori, che hanno profuso il meglio del loro

sapere, dimostrandosi veri cultori della materia, auguro al libro il successo

editoriale che certamente merita.

Prof. Ugo Montemagno

Ordinario di Ginecologia e Ostretricia fr

Università degli Studi “Federico II” Napoli

Prefazione

alla Prima Edizione

La Medicina dell’Età Prenatale è certamente il campo dell’Ostetricia moderna in più notevole espansione.

La rapida diffusione di tecnologie innovative per lo studio del feto in utero e nuove metodiche diagnostiche entrate nella pratica clinica hanno notevolmente ampliato le conoscenze sulla fisiologia e fisiopatologia fetale: il prodotto del concepimento fin dalle prime fasi del suo sviluppo è diventato un

“paziente” raggiungibile ed esplorabile, venendosi a realizzare nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche del tutto insperate fino a poco tempo fa.

Oltre che per l’attualità e il notevole interesse dell’argomento, questo testo nasce come risposta ad una effettiva necessità: quella di riunire in uno

stesso manuale nozioni e dati di diversa estrazione, finora dispersi in pubblicazioni e trattati diversi.

Si è voluto, quindi, dar vita ad un testo di facile consultazione che raccogliesse in modo organico, ma sintetico e pratico, i vari argomenti di questa nuova branca dell’Ostetricia i cui obiettivi sono la prevenzione, la diagnosi precoce e ove possibile il trattamento delle malattie fetali.

I primi 2 capitoli del testo sono dedicati allo studio dello sviluppo embrio-fetale e all’inquadramento dei difetti congeniti. Nel 3° e 4° capitolo sono trattati, in modo semplice ma metodologicamente completo, argomenti talora misconosciuti e spesso dimenticati dai cultori della maleria e cioè i principi generali della genetica applicati alle eredopatie e l’importanza della

citogenetica e della genetica molecolare in diagnosi prenatale. Sono successivamente trattate le varie tecniche invasive di diagnosi prenatale, i test di

screening e i progressi attuali delle terapie fetali. Nell’8° capitolo, avvalendoci della competenza specifica del Prof. Michele Russo, infettivologo della nostra Facoltà, sono state trattate le malattie infettive di maggior interesse ostetrico, curando soprattutto i protocolli diagnostico-terapeutici.

Nei capitoli successivi, accanto alla trattazione di patologie di particolare

importanza (diabete in gravidanza, isoimmunizzazione e sofferenza fetale),

notevole attenzione è stata dedicata al monitoraggio delle condizioni fetali e

al conseguente trattamento ostetrico.

Quest’opera certamente incompleta ed ancora perfettibile vuole essere

un utile e pratico manuale di consultazione non solo per studenti, medici di

base, per specializzandi e specialisti ostetrici, ma anche per genetisti, pediatri neonatologi, infettivologi, diabetologi etc.

Nell’elaborazione del manuale ci si è avvalsi anche dell’opera dei colleghi che lavorano nel centro di Diagnosi Prenatale della II Università di Napoli, Carlo Alberto De Leo, Andrea Borrelli, Domenico Labriola, Antonio

Palagiano, Alfredo Laboccetta, Paola Salzano e della dottoressa Maria Luisa

Ventruto del BIO. GE.M. di Napoli.

Un ringraziamento particolare va ai colleghi Vito S. Zurzolo e Maria Felicetti che hanno fornito l’iconografia ultrasonica e hanno collaborato insieme alla dott.ssa Anna Di Domenico nella ricerca bibliografica e nella correzione delle bozze.

Un grazie di cuore va ai Signori Francesco, Luigi e Salvatore Carbone della tipografia Alba di Napoli per la disponibilità e pazienza profuse nella realizzazione delle tabelle e degli schemi esplicativi presenti nel testo.

Infine all’editore, dottor Guido Gnocchi, la più viva gratitudine per aver

accolto e curato l’opera in ogni sua parte con somma cura e affettuosa sollecitudine.

Napoli-Roma, 2002

Gli Autori

Indice

...................................................

XVII

Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi

embrio-fetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Elenco degli Autori

CAPITOLO 1

A.L. Borrelli, V.S. Zurzolo, M. Felicetti

CAPITOLO 2

Difetti congeniti

......................................................

13

A.L. Borrelli, V. Ventruto, P. Borrelli

CAPITOLO 3

......................

29

Diagnostica prenatale dei difetti congeniti: tecniche invasive

e non invasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Malattie genetiche nella medicina prenatale

M.L. Ventruto, V. Ventruto

CAPITOLO 4

A.L. Borrelli, M. Felicetti, A. Di Domenico

CAPITOLO 5

Screening prenatale, ecografico e biochimico di

cromosomopatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

A.L. Borrelli, M. Felicetti, A. Di Domenico

CAPITOLO 6

Malformazioni del sistema nervoso centrale

V. D’Addario, V. Pinto, L. Di Cagno

......................

87

XIV

Indice

CAPITOLO 7

Anomalie scheletriche

...............................................

103

...............................................

121

G. Vullo, A. Di Meglio

CAPITOLO 8

Malformazioni facciali

G. Vullo, A. Di Meglio, S. Sorrentino

CAPITOLO 9

Cuore fetale normale e patologico

..................................

133

D. Paladini, M.G. Russo, M. Felicetti, R. Calabrò

CAPITOLO 10

Malformazioni gastrointestinali

....................................

171

G. Vullo, A. Di Meglio

CAPITOLO 11

Anomalie dell’apparato urogenitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

V.S. Zurzolo, A. Di Domenico, P. Borrelli

CAPITOLO 12

Utilizzo degli ormoni placentari e fetali in diagnosi

prenatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

G. Centini, L. Rosignoli, E. Faldini, F. Calonaci, F. Petraglia

CAPITOLO 13

Tumori fetali

..........................................................

237

D. Arduini, G. Barraco, I. Oronzi

CAPITOLO 14

Terapia fetale

..........................................................

247

U. Nicolini

CAPITOLO 15

Aborto spontaneo ricorrente: nuovi sviluppi patogenetici,

diagnostici e terapeutici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

E. Vaquero, N. Lazzarin, G. Di Pierro, D. Arduini

XV

Indice

CAPITOLO 16

Malattie infettive in gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

S. Guaschino, F. De Seta, S. Smiroldo, E. Bianchini, C. Piva

CAPITOLO 17

Complicanze ipertensive della gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

L. Brienza, M.E. Pietrolucci, H. Valensise, D. Arduini

CAPITOLO 18

Alloimmunizzazione Rh e malattia emolitica feto-neonatale

...

359

A.L. Borrelli, C. Ferrara, P. Borrelli

CAPITOLO 19

Idrope fetale non immunologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

M.E. Pietrolucci, L. Brienza, D. Arduini

CAPITOLO 20

Diabete mellito e gravidanza

........................................

383

A.L. Borrelli, C. Ferrara, P. Borrelli

CAPITOLO 21

Sorveglianza della gravidanza

......................................

395

D. Arduini, I. Oronzi, G. Barraco, R. Mastrangeli

CAPITOLO 22

Monitoraggio delle condizioni fetali

...............................

405

A.L. Borrelli, A. Di Lieto, P. Borrelli

CAPITOLO 23

.........................

431

......................................................

445

Ecografia 3D/4D in diagnostica prenatale

L. Caserta, V.S. Zurzolo

CAPITOLO 24

Sofferenza fetale

M. Moscarini, F. Torcia, T. Di Netta

XVI

Indice

CAPITOLO 25

Patologia degli annessi fetali

........................................

459

A.L. Borrelli, A. Cardone, P. De Franciscis

CAPITOLO 26

Parto pretermine

.....................................................

481

G. M. Maruotti, A. Agangi, L. Mazzarelli, P. Martinelli

CAPITOLO 27

.....................................

497

..................................................

503

Restrizione della crescita fetale

A.L. Borrelli, P. Borrelli

CAPITOLO 28

Gravidanza ectopica

N. Colacurci, P. De Franciscis, C. Scaffa

CAPITOLO 29

Farmaci e gravidanza

................................................

513

A.L. Borrelli, M. Felicetti, G. Feroce

CAPITOLO 30

Tossicodipendenze e gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

A.L. Borrelli, P. Borrelli, A. Di Domenico

CAPITOLO 31

Diagnosi prenatale: morale, deontologia e diritto

................

551

L. Palmieri, A.L. Graziussi

Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Elenco degli Autori

ANNALISA AGANGI

RAFFAELE CALABRÒ

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

Unità Operativa Coronarica di Cardiologia

Azienda Ospedaliera “Monaldi”

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

DOMENICO ARDUINI

Dipartimento di Chirurgia

Area Ostetrico Ginecologica

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ospedale “Fatebenefratelli”

Roma

GIANCARLO BARRACO

Dipartimento di Chirurgia

Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”

Roma

ERICA BIANCHINI

Dipartimento di Scienze della

Riproduzione e dello Sviluppo

IRCCS “Burlo Garofalo”

Università degli Studi di Trieste

Trieste

ANTONIO L. BORRELLI

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

PAOLA BORRELLI

Department of Obstetrics and Gynaecology

University College Hospital

London, UK

LETIZIA BRIENZA

Dipartimento di Chirurgia

Area Ostetrico Ginecologica

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Roma

FRANCESCO CALONACI

Centro di Diagnosi Prenatale

Clinica ostetrica e ginecologica

Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi di Siena

Siena

ANTONIO CARDONE

Dipartimento di Scienze Ginecologiche

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

LUIGI CASERTA

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

GIOVANNI CENTINI

Centro di Diagnosi Prenatale

Clinica Ostetrica e Ginecologica

Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi di Siena

Siena

NICOLA COLACURCI

Dipartimento di Scienze Ginecologiche

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

XVIII

Elenco degli Autori

VINCENZO D’ADDARIO

ELISA FALDINI

Clinica Ostetrica e Ginecologica IV

Università degli Studi di Bari

Bari

Centro di Diagnosi Prenatale

Clinica Ostetrica e Ginecologica

Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi di Siena

Siena

PASQUALE DE FRANCISCIS

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

FRANCESCO DE SETA

Dipartimento di Scienze della

Riproduzione e dello Sviluppo

IRCCS “Burlo Garofalo”

Università degli Studi di Trieste

Trieste

LUCA DI CAGNO

Clinica Ostetrica e Ginecologica IV

Università degli Studi di Bari

Bari

ANNA DI DOMENICO

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

ANDREA DI LIETO

Dipartimento di Scienze

Ostetrico-Ginecologiche,

Urologiche e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

ANIELLO DI MEGLIO

Diagnostica Ecografica e Prenatale

Aniello Di Meglio srl - www.dimed.com

Napoli

TIZIANA DI NETTA

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Perinatologia e Puericultura

Università degli Studi “La Sapienza”

Roma

GIUSEPPE DI PIERRO

Dipartimento di Chirurgia

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ospedale “Fatebenefratelli”

Roma

MARIA FELICETTI

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

GIUSEPPE FEROCE

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

CLAUDIO FERRARA

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

ANNA LAURA GRAZIUSSI

Medicina Legale delle Assicurazioni

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

SECONDO GUASCHINO

Dipartimento di Scienze della

Riproduzione e dello Sviluppo

IRCCS Burlo Garofalo

Università degli Studi di Trieste

Trieste

NATALIA LAZZARIN

AFaR, Associazione Fatebenefratelli per la

Ricerca Biomedica e Sanitaria

Roma

PASQUALE MARTINELLI

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

GIUSEPPE MARIA MARUOTTI

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

XIX

Elenco degli Autori

ROBERTA MASTRANGELI

CATERINA PIVA

Dipartimento di Chirurgia

Area Ostetrico Ginecologica

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Roma

Dipartimento di Scienze della

Riproduzione e dello sviluppo

IRCCS Burlo Garofalo

Università degli Studi di Trieste

Trieste

LAURA LETIZIA MAZZARELLI

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

MASSIMO MOSCARINI

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Perinatologia e Puericultura

Università degli Studi “La Sapienza”

Roma

LUCIA ROSIGNOLI

Centro di Diagnosi Prenatale

Clinica ostetrica e ginecologica

Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi di Siena

Siena

MARIA GIOVANNA RUSSO

UMBERTO NICOLINI

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia

Ospedale “Vittore Buzzi”

Milano

IRMA ORONZI

Dipartimento di Chirurgia

Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”

Roma

DARIO PALADINI

Unità di Cardiologia Fetale

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia

Università degli Studi “Federico II”

Napoli

Unità Operativa Coronarica Cardiologia

Unità Operativa Semplice Cardiologia

Pediatrica

Azienda Ospedaliera “Monaldi”

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

CONO SCAFFA

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

SILVIA SMIROLDO

Medicina Legale delle Assicurazioni

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

Dipartimento di Scienze della

Riproduzione e dello Sviluppo

IRCCS “Burlo Garofalo”

Università degli Studi di Trieste

Trieste

FELICE PETRAGLIA

SIMONA SORRENTINO

Centro di Diagnosi Prenatale

Clinica ostetrica e ginecologica

Dipartimento di Pediatria,

Ostetricia e Medicina della Riproduzione

Università degli Studi di Siena

Siena

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

LUIGI PALMIERI

MARIA ELENA PIETROLUCCI

Dipartimento di Chirurgia

Area Ostetrico Ginecologica

Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”

Roma

VINCENZO PINTO

Clinica Ostetrica e Ginecologica IV

Università degli Studi di Bari

Bari

FRANCESCO TORCIA

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Perinatologia e Puericultura

Università degli Studi “La Sapienza”

Roma

HERBERT VALENSISE

Dipartimento di Chirurgia

Sezione di Ginecologia e Ostetricia

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Roma

XX

Elenco degli Autori

ELENA VAQUERO

GABRIELLA VULLO

Dipartimento di Chirurgia

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Ospedale “Fatebenefratelli”

Roma

Diagnostica Ecografica e Prenatale

Aniello Di Meglio srl - www.dimed.com

Napoli

VITO S. ZURZOLO

MARIA LUISA VENTRUTO

Istituto Internazionale di Genetica e

Biofisica, CNR

Napoli

VALERIO VENTRUTO

Istituto Internazionale di Genetica e

Biofisica, CNR

Napoli

Centro di Diagnosi Prenatale

Dipartimento di Scienze Ginecologiche,

Ostetriche e della Riproduzione

II Università degli Studi di Napoli

Napoli

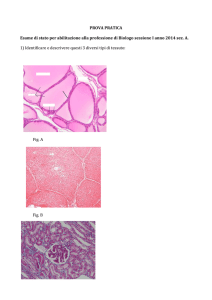

CAPITOLO 1

Sonoembriologia e studio ecografico

dell’organogenesi embrio-fetale

A. L. Borrelli • V. S. Zurzolo • M. Felicetti

PREMESSA

La realizzazione di ecografie ad alta risoluzione e soprattutto di sonde trans-vaginali (TV) ad elevata frequenza (5,5-7,5 MHz) ha consentito uno studio sempre

più approfondito della morfogenesi embrio-fetale [1]. Si

è così definita la sonoembriologia o embriologia ultrasonica [2] che, attraverso il rilievo ecografico delle varie fasi dello sviluppo embrio-fetale, pone le basi non solo per

una corretta datazione della gravidanza1, ma anche per la

diagnosi di patologie embrio-fetali2 già nel I trimestre.

Poiché un numero notevole di gravidanze (~3,5%) presenta anomalie fetali in epoca gestazionale precoce ed

essendo ormai accertato che gran parte di dette anomalie può essere riconosciuta, da operatori esperti, mediante

l’ecografia transvaginale tra la 10ª e la 14ª settimana di gestazione [2], può essere utile l’impiego di questo mezzo

diagnostico per lo studio dell’anatomia embrio-fetale

nella fase iniziale della gestazione.

neurale, i cui bordi successivamente si elevano a formare due pliche che delimitano la doccia o solco neurale.

In una fase ulteriore di sviluppo la fusione delle pliche

(creste neurali) sulla linea mediana determina la formazione del tubo neurale (Fig. 1.1) che inizialmente resta aperto alle due estremità dette neuropori.

Solco neurale

Cresta neurale

a

Cellula della cresta neurale

Tubo neurale

Ectoderma

SONOEMBRIOLOGIA - SVILUPPO PRENATALE

DEI VARI ORGANI E APPARATI

Sistema nervoso centrale (SNC)

b

Fig. 1a, b. a Gravidanza 2ª sett.di sviluppo.Solco neurale e cresta neurale.

b Gravidanza 3a sett.di sviluppo.Tubo neurale

Embriogenesi

A 2 settimane dalla fecondazione (4ª settimana di amenorrea) il sistema nervoso comincia a strutturarsi da

un ispessimento dell’ectoderma embrionale, il piatto

1

A 3 settimane circa dal concepimento (5ª settimana

di amenorrea) si chiude prima il neuroporo anteriore e

due giorni dopo quello posteriore. In questa fase dello

La datazione della gravidanza può essere calcolata facendo riferimento alla data di inizio dell’ultima mestruazione regolare (età gestazionale

o di amenorrea) che normalmente, in un ciclo di 28 giorni, si verifica 2 settimane prima dell’ovulazione e quindi del concepimento. Poiché

non è sempre possibile stabilire la data esatta del concepimento e quindi l’età concezionale o di sviluppo, in quanto l’ovulazione può verificarsi tra l’8º e il 20º giorno del ciclo anche in donne regolarmente mestruate, la datazione della gravidanza in base alla amenorrea può risultare

non corretta. Per una esatta datazione della gestazione, quindi, bisogna spesso ricorrere alla misurazione ecografica dell’embrione (lunghezza vertice-sacro o CRL - Crown Rump Lenght) tra l’8ª e la 11ª settimana (Fig. 1.28).

2Il prodotto del concepimento è definito pre-embrione dalla 2ª alla fine della 4ª settimana di amenorrea, embrione della 5ª alla fine della 10ª

settimana di amenorrea; si parla di feto dalla 10ª settimana fino al termine della gravidanza.

2

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

sviluppo il SNC appare come una struttura tubulare la

cui porzione cefalica darà luogo al cervello, mentre la

porzione caudale diverrà il midollo spinale.

Dalla fine della 6ª settimana di amenorrea la porzione anteriore o cefalica del tubo neurale si differenzia

nelle tre vescicole primarie dell’encefalo: il proencefalo o cervello anteriore, il mesencefalo o cervello medio,

il romboencefalo o cervello posteriore (Fig. 1.2).

Mesencefalo

o cervello medio

Romboencefalo

o cervello posteriore

Fig. 1.4. Gravidanza alla 10a settimana. Ecografia TV in sezione sagittale

paramediana si evidenziano le vescicole cerebrali:diencefalica, mesencefalica e romboencefalica

Proencefalo o cervello anteriore

Fig.1.2. 6ª settimana di amenorrea.Dalla porzione cefalica del tubo neurale si differenziano le 3 vescicole primarie dell’encefalo:il proencefalo,il mesencefalo e il romboencefalo

Entro l’8ª settimana di amenorrea il proencefalo si

differenzia in telencefalo e diencefalo, il mesencefalo rimane unico, mentre il romboencefalo dà luogo al metencefalo e mielencefalo (Fig. 1.3).

Regione del

futuro ponte

(metencefalo)

Superficie esterna

del romboencefalo

Regione del futuro

midollo

(mielencefalo)

Proencefalo

Mesencefalo

Successivamente, dalla 9ª settimana di amenorrea

comincia la differenziazione delle principali strutture

encefaliche e le flessure delimitano le vescicole mesencefalica e pontina. Dal telencefalo si formano gli emisferi e i ventricoli cerebrali con i plessi corioidei, mentre dal diencefalo si sviluppano il talamo, l’ipotalamo e

il 3° ventricolo. L’acquedotto di Silvio trae origine dal

mesencefalo, mentre il cervelletto, il ponte e il 4° ventricolo dal metencefalo. Il mielencefalo darà origine al

midollo spinale.

Nella 10ª settimana di amenorrea la cavità dei ventricoli laterali risulta quasi totalmente occupata dai plessi corioidei [3] che assumono un aspetto ad ali di farfalla

separati dalla falce (Fig. 1.5).

diencefalo

telencefalo

Fessura pontina

Peduncolo ottico

Fig. 1.3. 8ª settimana di amenorrea.Il proencefalo si differenzia in telencefalo e diencefalo,il romboencefalo in metencefalo e mielencefalo

Tra la 9ª e la 10ª settimana, utilizzando sonde transvaginali (TV) ad elevata risoluzione, è possibile riconoscere nel polo encefalico le vescicole cerebrali diencefalica, mesencefalica e romboencefalica come formazioni anecogene mediane (Fig. 1.4).

Fig. 1.5. Gravidanza alla 10a settimana.Plessi corioidei

3

Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti

Tra la 11a e la 12a settimana è già possibile individuare le suture craniche, il 3° e 4° ventricolo, i talami.

Successivamente, a partire dalla 18a settimana, le formazioni rilevanti dell’encefalo possono essere chiaramente identificate mediante scansioni assiali. I talami

appaiono come strutture ipoecogene che circondano il

3° ventricolo (Fig. 1.6); il cervelletto e la cisterna magna sono visualizzati nella Figura 1.7.

Colonna vertebrale

Nel corso della 6ª settimana di amenorrea comincia a

strutturarsi la colonna vertebrale per la proliferazione

di cellule somitiche intorno alla notocorda localizzata

centralmente al tubo neurale. Successivamente si ha la

formazione dei corpi e degli archi vertebrali per migrazione delle cellule somitiche intorno al tubo neurale (Fig. 1.8). La mineralizzazione della colonna comincia dall’8ª settimana, per cui è possibile individuarne ecograficamente la presenza come due linee

ecogeniche parallele lungo l’asse maggiore dell’embrione (immagine a binario) (Fig. 1.9). Nelle settimane

successive si distinguono i vari segmenti, ma solo dopo la 18ª settimana è possibile uno studio ecografico

dettagliato (Fig. 1.10).

Arco neurale

vertebrale in via

di sviluppo

Placca dorsale

embrionale

Arco neurale

vertebrale in via

di sviluppo

Fig. 1.6. Gravidanza alla 22ª settimana.Talami e 3º ventricolo.Per gentile

concessione di Dimed Informatica srl (www.dimed.it)

Lamina basale

Pavimento

del tubo neurale

Notocorda

Cellula somitica

Fig. 1.8. 6ª settimana di amenorrea. Iniziale sviluppo della colonna vertebrale per proliferazione delle cellule somitiche intorno alla notocorda

Fig.1.7. Gravidanza alla 22 ª settimana.Cervelletto e cisterna magna.Per

gentile concessione di Dimed Informatica srl (www.dimed.it)

Completatasi, nel I trimestre, la morfogenesi delle varie strutture encefaliche, l’accrescimento e la maturazione del cervello si realizza nell’ulteriore corso della gravidanza, completandosi soltanto dopo la nascita. Lo studio approfondito dell’anatomia cerebrale va effettuato

nel corso dell’esame “morfologico” da realizzarsi tra la

20ª e la 22ª settimana di gestazione (vedi Capitoli 6 e 22).

Fig. 1.9. Gravidanza alla 8a settimana. Ecografia transvaginale, la colonna vertebrale appare come una struttura a binario

4

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

successivamente (3° trimestre) a livello epifisario (cartilagini) come aree ipoecogene.

Tra la 13ª e la 16ª settimana si verifica l’ossificazione del massiccio facciale e delle ossa metacarpali e metatarsali; successivamente si avrà l’ossificazione del piede e del calcagno.

Solo verso la fine del 2° trimestre è possibile, quindi, visualizzare con chiarezza le varie strutture ossee fetali e individuare eventuali anomalie scheletriche la cui

diagnosi tuttavia, in taluni casi, rimane particolarmente difficoltosa.

Apparato cardiocircolatorio

Fig. 1.10. Rachide in sezione longitudinale

Scheletro

Dall’8ª settimana si può individuare, a mezzo dell’ecografia, la conformazione iniziale dei vari segmenti scheletrici e l’abbozzo degli arti, la cui struttura sarà meglio definita non prima della 12ª-13ª settimana, quando inizia l’ossificazione (Fig. 1.11).

L’intero sistema cardiovascolare (cuore, vasi, e cellule

del sangue) trae origine dal foglietto germinale mesodermico. Inizialmente il cuore primitivo consta di strutture tubulari appaiate che a partire dalla 5ª settimana di

amenorrea danno luogo ad un’unica struttura tubulare

leggermente incurvata che consta di uno strato endocardico interno circondato da un mantello mioepicardico esterno.

Tra la 5ª e la 7ª settimana di amenorrea, il cuore primitivo va incontro a molteplici e successive modifiche

evolutive che danno luogo poi alla caratteristica struttura a quattro camere.

In embrioni con CRL≥5 mm (6ª settimana di amenorrea) si può visualizzare l’attività cardiaca con sonda

vaginale, però solo a partire dalla 11ª-12ª settimana è

possibile riconoscere gli elementi principali dell’anatomia cardiaca (Fig. 1.12).

Fig. 1.11. Gravidanza 12a settimana. Con sonda vaginale si evidenziano

femore e omero

Nel 2° trimestre, nelle diafisi delle ossa lunghe, sono

visualizzabili ecograficamente i centri di ossificazione

primaria che appaiono come aree iperecogene. I centri

di ossificazione secondaria possono essere evidenziati

Fig. 1.12. Gravidanza 12a settimana.Strutture cardiache (ventricoli)

Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti

Tuttavia, è tra la 19ª e la 22ª settimana, mediante l’ecografia transaddominale con sonda da 3,5 MHz, che

si ottengono le immagini migliori ed è possibile uno

studio accurato del cuore fetale. Dopo aver individuato

la posizione fetale e la normalità del situs (vedi Capitolo 9), la scansione “4 camere”, rendendo possibile lo

studio dell’anatomia cardiaca (camere atriali e ventricolari, setto interventricolare ed interatriale e valvole

atrio-ventricolari) (Fig. 1.13), consente di diagnosticare anche talune anomalie cardiache maggiori (difetti

interventricolari, canale atrioventricolare, ecc.).

In tali casi ed in presenza di quadri ecografici dubbi, va comunque sempre richiesto un approfondimento ecocardiografico di II livello multidisciplinare (cardiologo-pediatra, perinatologo).

Posta la diagnosi sarà effettuato il counseling che

servirà ad informare i genitori circa l’entità, le possibilità terapeutiche e la prognosi relative all’eventuale cardiopatia rilevata.

A causa dell’ossificazione del torace fetale e della riduzione relativa del liquido amniotico, nel terzo trimestre peggiora la qualità delle immagini rendendo più

difficile lo studio ecocardiografico del cuore.

5

Fig. 1.14. Gravidanza alla 23a settimana.Stomaco,fegato e diaframma

dalla placenta al feto, penetra attraverso l’ombelico nell’addome fetale dove in parte raggiunge il fegato anastomizzandosi con la vena porta di sinistra e in parte

si riversa nella cava inferiore attraverso il dotto venoso

di Aranzio. L’inserzione ombelicale può essere visualizzata seguendo le strutture vascolari (arteria e vena

ombelicale) che penetrano nell’addome fetale. Una scansione trasversa dell’addome fetale che visualizzi stomaco, punto di ingresso della vena ombelicale e colonna vertebrale si usa attualmente per determinare la circonferenza addominale (Fig. 1.15); detto parametro,

rapportato alla circonferenza cranica e alla lunghezza

del femore, fornisce utili elementi di valutazione circa

l’accrescimento fetale (vedi Capitolo 22).

Fig. 1.13. Gravidanza alla 24a settimana.Cuore in proiezione “4 camere”

Apparato gastroenterico

Il diaframma si forma tra la 6ª e la 14ª settimana di amenorrea, ma appare ben evidente nel secondo trimestre

come una sottile stria ipoecogena che separa cuore e

polmoni dai visceri addominali sottostanti; tra questi

il fegato appare molto sviluppato ed ha un aspetto omogeneo ed uniformemente ecogeno (Fig. 1.14), al suo interno in epoche successive si possono evidenziare i vasi del circolo portale, le vene sovraepatiche, le arterie

epatiche e i dotti biliari.

La vena ombelicale, che veicola sangue ossigenato

Fig. 1.15. Gravidanza alla 25a settimana. Addome fetale in sezione trasversale.Si evidenziano stomaco,rachide e vena ombelicale

6

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

Dopo la 20ª settimana al di sotto del fegato è visibile la colecisti come una struttura piriforme anecogena.

Lo stomaco, che si struttura intorno alla 6ª settimana, può essere visualizzato dalla 9ª-10ª settimana come

una formazione anecogena arrotondata o semilunare

in rapporto al suo grado di riempimento. Nel secondo

trimestre (15ª-16ª settimana) possono individuarsi diversi elementi dell’anatomia gastrica e la milza può essere evidenziata come una formazione triangolare in

rapporto posteriormente e lateralmente con la parete

addominale e medialmente con lo stomaco (Fig. 1.16).

La visualizzazione ultrasonografica dell’intestino

varia con l’epoca gestazionale. Nel II trimestre l’intestino tenue appare omogeneo ed iperecogeno e dotato

di attività peristaltica che inizia generalmente già dall’11a

settimana. La presenza di meconio ne altera l’omogeneità.Verso la fine del II trimestre le anse appaiono come formazioni tubulari ipoecogene localizzate al centro

dell’addome di diametro non superiore a 7 mm. L’aumento abnorme dell’ecogenicità intestinale è stata associata a malattie genetiche (trisomia 21, fibrosi cistica)

o ad infezioni da virus citomegalico.

L’intestino crasso all’inizio del III trimestre può essere individuato come una struttura tubulare ipoecogena del diametro di 18-20 mm localizzata lungo il contorno dell’intestino tenue.

Arterie

segmentali

Aorta

dorsale

Surrene

Glomerulo mesonefrico

Mesonefro

Gonade

Blastema metanefrogenico

Escrescenza ureterale

Fig. 1.17. Ontogenesi dell’apparato urinario

mana dal metanefro inizia lo sviluppo dei glomeruli , dei

tubuli contorti e delle anse di Henle (vedi Capitolo 11).

Ecograficamente i reni sono visualizzati dalla 10ª

settimana come due strutture ovalari ecogene localizzate ai lati della colonna vertebrale in una sezione trasversa dell’addome; nel II trimestre (22-25 settimane)

le varie componenti anatomiche sono più evidenti potendosi differenziare le piramidi midollari ipoecogene dalla corticale iperecogena (Fig. 1.18). Con l’evolvere

della gestazione il grasso perirenale rende la capsula

sempre più visibile contribuendo in tal modo alla migliore definizione dei reni dalle strutture circostanti. La

produzione di urina inizia piuttosto precocemente (13ª

settimana) tuttavia non influisce significativamente

sul volume del liquido amniotico prima della 16ª-18ª

settimana. Del sistema collettore l’unica formazione

Fig. 1.16. Gravidanza alla 25a settimana.Milza e stomaco

Apparato urinario

L’ontogenesi dell’apparato urinario, che embriologicamente trae origine dal seno urogenitale, è caratterizzato dalla rapida regressione del pronefro e mesonefro e

dello sviluppo verso il metanefro della gemma ureterale (Fig. 1.17) da cui traggono origine: pelvi renale, calici, tubuli collettori, ureteri e vescica. Verso la 10ª setti-

Fig. 1.18. Gravidanza alla 25a settimana.Sezione trasversale dei reni

Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti

identificabile all’esame ecografico è la pelvi renale che

appare come una formazione anecogena nella parte

centrale dell’organo. Detta struttura si ritiene normale quando il diametro antero-posteriore non supera i

5 mm. Taluni autori tuttavia ritengono normali valori

bilaterali della pelvi di 7 mm. Dilatazioni monolaterali di modeste dimensioni (<7 mm) generalmente regrediscono alla nascita (Fig. 1.19). Gli ureteri sono in

genere identificabili solo se dilatati per un ostacolo al

deflusso dell’urina.

La vescica fetale è evidenziabile a partire dalla 10ª

settimana come un’area anecogena situata al centro della pelvi renale; le sue dimensioni dipendono dal suo

stato di riempimento e quindi dalla funzionalità renale (Fig. 1.20).

7

In presenza di una normale quantità di liquido amniotico la mancata visualizzazione della vescica può indicare un suo recente svuotamento, in presenza di oligoamnios è utile ripetere l’esame ecografico dopo 30

minuti per confermare il riempimento vescicale considerando che di norma la minzione fetale si verifica ogni

20-25 minuti.

Genitali esterni

La corretta identificazione del sesso fetale riveste particolare importanza non solo per la diagnosi prenatale

delle malformazioni genitali, ma anche per la individuazione, nei casi a rischio, di affezioni genetiche legate al cromosoma X. L’esatta diagnosi di sesso risulta

particolarmente utile anche nei casi di mosaicismi rilevati all’esame citogenetico.

La distinzione dei sessi è possibile solo dopo la 12ª settimana, epoca in cui si è completata la differenziazione.

I genitali maschili sono identificabili, infatti, dalla

15ª settimana quando è possibile evidenziare il pene e

lo scroto al cui interno sono rilevabili in epoca successiva (30ª-32ª settimana), quando si è completata la migrazione, anche i testicoli (Fig. 1.21).

Fig. 1.19. Gravidanza alla 23a settimana. Sezione trasversa dei reni con

evidenza di pielectasia renale monolaterale sinistra

Fig. 1.21. Gravidanza alla 35a settimana.Genitali maschili

Fig. 1.20. Gravidanza alla 25a settimana.Vescica fetale

Nel corso del 2° trimestre il sesso femminile può essere riconosciuto evidenziando le grandi labbra al cui interno è generalmente visibile una sottile linea mediana che deriva dalla separazione delle ninfe (Fig. 1.22).

Va ricordato come un edema delle grandi labbra può

determinare errori diagnostici in quanto dà luogo ad

una immagine ecografica non dissimile da quella relativa al sacco scrotale.

8

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

Alla fine della 5ª settimana la proliferazione dell’endometrio circostante può dare luogo ad una immagine a doppio anello dovuto all’area falciforme ipoecogena corrispondente allo spazio tra decidua capsulare

e decidua parietale. I vasi deciduali materni si evidenziano al color doppler [4-7].

6ª settimana di amenorrea

Fig. 1.22. Gravidanza alla 24a settimana.Genitali femminili

Da 5 sett. + 0 gg. a 5 sett. + 6 gg. pm; 22-28 gg. pc.

All’inizio della 6ª settimana (5 settimane+2-3 giorni)

con sonda TV può essere evidenziato il sacco vitellino o

sacco di Yolk che è la prima struttura embrionale presente nella camera gestazionale, ha una forma ad anello ed in genere non supera i 3 mm di diametro (Fig. 1.24).

GRAVIDANZA FISIOLOGICA: STUDIO ECOGRAFICO

DELL’ORGANOGENESI EMBRIOFETALE

Sino alla fine della 4ª settimana di amenorrea non è

possibile la diretta osservazione, mediante ultrasuoni,

delle prime fasi dello sviluppo embrionale.

5ª settimana di amenorrea

Da 4 sett. + 0 gg. a 4 sett. + 6 gg. post-mestruali (pm);

15-21 gg. post-concepimento (pc).

Nel corso della 5ª settimana di amenorrea è possibile visualizzare la camera o sacco gestazionale (SG)

che appare come una struttura circolare del diametro

di 3-6 mm, ipoecogena ed eccentrica; essa è circondata

da un’area iperecogena di tessuto trofoblastico ed endometrio iperplastico (decidua) di spessore non uniforme (Fig. 1.23). In condizioni fisiologiche si può rilevare con sonda TV il sacco gestazionale quando la concentrazione di β-hCG supera le 800 mU/ml.

Fig. 1.23. Gravidanza nel corso della 5a settimana.Con sonda vaginale si

evidenzia la camera gestazionale di 5,3 mm circondata dalla decidua

Fig. 1.24. Gravidanza alla 6a settimana.Con sonda vaginale si rileva, nella camera gestazionale,il sacco vitellino di 2,2 mm

Nel corso della 6ª settimana nel SG è evidenziabile,adiacente al sacco vitellino,l’embrione (CRL 2-5 mm) (Fig.1.25)

che risulta già costituito dai tre foglietti embrionali (ectoderma,mesoderma ed endoderma).L’embrione è dotato di

attività cardiaca che può essere rilevata quando il CRL ha

raggiunto almeno i 5-6 mm; la frequenza cardiaca fetale

inizialmente non supera i 90 battiti al minuto [4, 5].

Fig. 1.25. Gravidanza 6a settimana.Con sonda vaginale si evidenzia, nella camera gestazionale,l’embrione adiacente al sacco vitellino

Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti

9

7ª settimana di amenorrea

Da 6 sett. + 0 gg. a 6 sett. + 6 gg. pm; 29-35 gg. pc.

Alla 7ª settimana di gestazione l’embrione (CRL 59 mm) è avvolto dalla membrana amniotica; in esso è

già possibile distinguere l’estremo cefalico dal tronco

dove è evidenziabile l’attività cardiaca che supera generalmente i 130 bpm (Fig. 1.26).

In questa fase l’embrione, in conseguenza di movimenti di piegamento, assume una forma a C; esso

appare collegato al trofoblasto mediante un peduncolo di connessione che si differenzierà poi in cordone

ombelicale.

Il sacco di Yolk viene estruso nel celoma extra-embrionario e l’ampia comunicazione tra embrione e sacco vitellino si riduce fino a formare un canale stretto

e lungo: il dotto vitellino [4-7].

Fig. 1.27. Gravidanza alla 8a settimana. Con sonda vaginale si rileva un

embrione di 13 mm accanto al sacco vitellino

Fig. 1.28. Gravidanza 8a settimana.CRL (Crown-Rump Lenght)

Fig. 1.26. Gravidanza 7a settimana.Attività cardiaca fetale

8ª settimana di amenorrea

Da 7 sett. + 0 gg. a 7 sett. + 6 gg. pm; 36-42 gg. pc.

L’embrione misura 10-14 mm (Fig. 1.27), determinando il CRL è possibile datare correttamente la gravidanza (Fig. 1.28). In questa fase lo sviluppo cerebrale

procede rapidamente: la testa alla fine dell’8ª settimana

diventa grande quasi quanto il resto del corpo. Mediante

scansioni sagittali e coronali si evidenzia anteriormente il telencefalo dove sono riconoscibili i plessi corioidei

che appaiono come formazioni ecogene simmetriche e

posteriormente, nella porzione occipitale si rinviene la

vescicola romboencefalica come una formazione anecogena (Fig. 1.29).

Fig.1.29. Gravidanza alla 8a settimana.Con sonda vaginale si rileva che l’estremo cefalico è grande quasi come il resto del corpo.Nella zona occipitale

posteriore si rinviene la vescicola romboencefalica

10

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

Si rilevano, inoltre, all’M-mode due camere cardiache separate da un setto interventricolare. Con l’ulteriore sviluppo del mesoderma cominciano a riconoscersi gli abbozzi degli arti (Fig. 1.30), ed è possibile individuare l’inizio dell’attività motoria fetale.

10ª settimana di amenorrea

Da 9 sett. + 0 gg. a 9 sett. + 6 gg. pm; 50-56 gg. pc.

Si completa la strutturazione dei vari organi ed apparati ad eccezione dell’encefalo la cui maturazione e differenziazione si realizza nell’ulteriore evoluzione della

gestazione. Il feto raggiunge una lunghezza di 23-31 mm.

Le dimensioni della testa prevalgono ancora su quelle del resto del corpo. Il profilo fetale è evidente ed in

esso possono distinguersi la mascella e la mandibola; i

due emisferi cerebrali sono separati dalla falce e i plessi corioidei sono evidenti nelle cavità dei ventricoli laterali (Fig. 1.5).

Sono riconoscibili i quattro arti che hanno una lunghezza tale da raggiungere il lato mediale fetale e si possono riconoscere le dita delle mani e dei piedi. La cavità amniotica è estesa con riduzione del celoma extraembrionario. In questa fase è anche possibile rilevare

modesti movimenti degli arti. Risulta ancora più evidente l’onfalocele fisiologico (Fig. 1.31).

Fig.1.30.Gravidanza alla 8a settimana.Con sonda vaginale si rinvengono

gli abbozzi degli arti ai lati del corpo dell’embrione

La colonna vertebrale nelle scansioni coronali appare come una struttura a binario (Fig. 1.9).

La membrana amniotica è chiaramente visibile come

una formazione ovale che circonda l’embrione segnando il confine con il sacco gestazionale, mentre il sacco e

il dotto vitellino sono definitivamente dislocati nel celoma extraembrionario. Il cordone ombelicale ben evidente si sviluppa sia in larghezza che in lunghezza.

9ª settimana di amenorrea

Da 8 sett. + 0 gg. a 8 sett. + 6 gg. pm; 43-49 gg. pc.

L’embrione procede nel suo sviluppo (CRL 15-22 mm)

e inizia la differenziazione degli arti, prima superiori e

poi inferiori. Si evidenzia l’onfalocele fisiologico con erniazione di parte delle anse intestinali riconoscibile come un rigonfiamento iperecogeno a livello dell’inserzione ombelicale del cordone onde la necessità di non porre diagnosi di onfalocele prima della 12ª settimana, epoca in cui normalmente questa ernia fisiologica regredisce [8]. Il cuore completa lo sviluppo strutturale e la frequenza cardiaca fetale risulta doppia rispetto a quella materna; in questa fase si chiude il setto interventricolare,

l’ostium primum regredisce e si completa la separazione

tra circolazione sistemica e polmonare.

Nell’encefalo sono riconoscibili la linea mediana e

la fossa romboencefalica dominante, mentre i contorni del telencefalo diventano più chiari. La colonna vertebrale si sviluppa ulteriormente [4-7].

Fig. 1.31. Gravidanza alla 10a settimana.Con sonda vaginale si evidenzia

l’onfalocele fisiologico

Dall’11ª alla 13ª settimana si evidenziano le ossa della faccia, i principali organi interni (stomaco, reni e vescica). Nella colonna vertebrale si possono individuare

i diversi segmenti. È possibile la misurazione della translucenza nucale (NT) e l’individuazione dell’osso nasale (Fig. 1.32).

11ª settimana di amenorrea

Da 10 sett. + 0 gg. a 10 sett. + 6 gg. pm; 57-63 gg. pc.

Il CRL fetale è compreso tra 31 e 40 mm ed è possibile misurare il diametro biparietale (BPD) le cui dimensioni variano tra 14 e 18 mm. Diventa più chiaro il

profilo fetale, mentre nella parte inferiore del tronco

Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti

Fig. 1.32. Gravidanza alla 12a settimana.Con sonda vaginale: misurazione della translucenza nucale e individuazione dell’osso nasale

appare la vescica. La cavità amniotica è estesa e comprime il sacco vitellino nel celoma. Amnios e corion cominciano a fondersi.

12ª settimana di amenorrea

Da 11 sett. + 0 gg. a 11 sett. + 6 gg. pm 64-70 gg. pc.

Il feto ha una lunghezza di 41-53 mm. Il BPD è compreso tra 18 e 21 mm. Si evidenziano lo stomaco, la vescica e i reni. Nel cuore sono individuabili i due ventricoli anche con l’ausilio del doppler; in scansioni coronali della faccia possono essere individuate le cavità

orbitarie.

13ª settimana di amenorrea

Da 12 sett. + 0 gg. a 12 sett. + 6 gg. pm; 71-77 gg. pc.

Alla fine della 13ª settimana il CRL misura ~70 mm,

il BPD 24 mm. È chiaramente distinta la faccia fetale,

mentre non si osserva più l’ernia ombelicale fisiologica; si evidenzia il cordone ombelicale con il color

doppler [4-7].

Lo studio ecografico dell’organogenesi embriofetale

consente il rilievo sequenziale di markers ecografici di

gravidanza che hanno molteplici e diverse implicazioni

cliniche.

In una gravidanza fisiologica, nel corso della 5ª settimana di amenorrea, dovrebbe sempre essere visualizzato il sacco gestazionale (SG) all’interno della cavità ute-

3

11

rina; la mancata visualizzazione del SG in questa epoca

di gravidanza e per concentrazioni di β-hCG ≥800

mUI/ml deve far sospettare o una sua evoluzione anomala o una gravidanza extra-uterina [9, 10].

• All’inizio della 6ª settimana di amenorrea di una

gravidanza correttamente datata dovrebbe sempre

essere visibile il sacco vitellino il che può essere utilizzato come criterio di certezza per la diagnosi di

gravidanza intrauterina.

• Alla fine della 6ª settimana (5ª sett.+5-6 giorni)

quando il CRL raggiunge i 5-6 mm può essere identificato il battito cardiaco fetale che, in ogni caso,

deve poter essere rilevato nel corso della 7ª settimana (6ª sett.+3-4 gg.); tutte le volte che venga visualizzato un polo embrionale (estremo cefalico,

tronco) dovrebbe poter essere rilevata l’attività cardiaca; il mancato rilievo del BCF, in tali condizioni,

depone per un probabile aborto [9, 10].

• L’8ª settimana è caratterizzata dalla comparsa di movimenti del corpo embrionale, mentre modesti movimenti degli arti non sono individuabili prima della 10ª settimana di amenorrea.

• La fisiologica erniazione dell’intestino medio nel funicolo compare nella 9ª settimana e deve scomparire dopo la 11ª, per cui non si può porre la diagnosi di onfalocele prima della 12ª settimana, come non

è possibile studiare le mani e i piedi del feto prima

della 11ª settimana [9, 10].

STUDIO DELL’ANATOMIA FETALE

PER LO SCREENING PRECOCE

DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE

L’ecografia del I trimestre non ha come specifica finalità la ricerca di eventuali malformazioni embrio-fetali. Tuttavia alla fine del I trimestre, grazie ai progressi

tecnologici in campo ecografico (sonde vaginali ad elevata risoluzione, 3D e 4D ecc.), è possibile riconoscere

molte anomalie fetali. Tutto ciò induce ad effettuare

precoci verifiche dell’assetto cromosomico fetale (villocentesi) con la conseguente possibilità di scelte consapevoli circa l’ulteriore destino della gravidanza [11].

Le anomalie fetali che è possibile diagnosticare tra

la 10ª e la 14ª settimana di gravidanza [12] sono riportate nella Tabella 1.1 e verranno trattate in successivi capitoli3.

Appare evidente, tuttavia, che la diagnosi precoce

delle predette anomalie non è sempre agevole per l’evolutività oltre il I trimestre di alcune di esse; a ciò si

Le anomalie del SNC, quelle scheletriche, quelle cardiache addominali e renali, sono trattate rispettivamente nei Capitoli 6, 7, 9, 10 e 11.

12

Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche

aggiunge il necessario impiego di apparecchi ecografici d’avanguardia e di operatori di notevole e provata esperienza. Per i motivi suddetti, lo studio dell’anatomia embrio-fetale nel I trimestre non può essere

utilizzato come screening routinario precoce delle malformazioni, ma può rappresentare un utile mezzo diagnostico nel caso di gravidanze ad alto rischio malformativo.

Tabella 1.1. Anomalie fetali che è possibile diagnosticare tra la 10ª e la 14ª settimana

Sistema nervoso centrale (SNC)

Encefalocele

Sindrome Meckel Gruber

Idrocefalia

Morbo Dandy Walker

Oloprosencefalia

Iniencefalia

Spina bifida

Cardiache

Diversi tipi di difetti cardiaci a volte associati ad altre anomalie

Aumentata traslucenza nucale

Addominali

Ernia diaframmatica

Onfalocele

Gastroschisi

Renali

Agenesia renale bilaterale

Reni policistici dell’infanzia

Rene multicistico

Megacisti

Scheletriche

Acondrogenesi tipo II

Nanismo tanatoforo

Osteogenesi imperfetta

Displasia toracica asfissiante

Sindrome di Robert

Ectrodattilia displasia ectodermica

Palatoschisi

Body stalk anomaly

Sindrome della regressione caudale

BIBLIOGRAFIA

1. Beck F, Moffat DB, Davies DP (1985) Human embriology,

2nd edn. Blackwell, Oxford

2. Timor Tritsch IE, Monteagudo A (2002) Sonoembriologia: valutazione ecografica transvaginale nel I e II trimestre iniziale di gravidanza. Editoriale SIEOG News

1:9-13

3. Zurzolo VS, Borrelli AL, Pecchillo MA (1992) Diagnosi

prenatale precoce di cisti dei plessi corioidei fetali associata

ad onfalocele. Atti Soc Camp. Cal. Luc. di Ostetricia e Ginecologia, Venosa, 16-17 maggio 1992

4. Callen PW (1988) Ultrasonography in obstetrics and gynecology, second edition. WB Saunders, Filadelfia

5. Chervenak FA, Isaacson GC, Campbell S (eds) (1993) Ultrasound in obstetrics and gynecology. Little, Brown and

Company, Boston

6. Fleischer AC, Romero R, Manning FA et al (1991) The principles and practice of ultrasonography in obstetrics and

gynecology, fourth edition. Appleton & Lange, Norwalk

7. Filly RA (1994) Ultrasond evaluation during the first trimester. In: Callen PW (ed) Ultrasound in obstetrics and

gynecology. WB Saunders, Philadelphia

8. Goldstein SR, Synder JR, Watson C et al (1988) Very early

pregnancy detection with endovaginal ultrasound. Obstet Gynecol 72:200-204

9. Romero R, Pilu G, Jeanty P et al (1987) Prenatal diagnosis

of congenital anomalies. Appleton & Lange, Norwalk

10. Timor Tritsch IE, Rottem S (1991) Transvaginal sonography, second edition. Elsevier, New York

11. Timor Tritsch IE, Rottem S (1994) Normal and abnormal

fetal anatomy in the first 15 weeks of pregnancy using

transvaginal ultrasoud. In: Sabbagha RE (ed) Diagnostic

ultrasound applied to obstetric and gynaecology. JP Lippincott, Philadelphia

12. Souka AP, Nicolaides HK (1997) Diagnosis of fetal abnormalities at the 10-14 week scan. Ultrasound Obstetr

Gynecol 10:429-442