caricato da

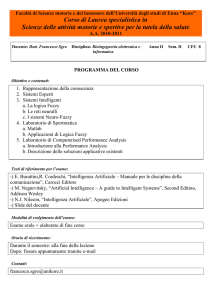

common.user21708

book-tecniche-e-algoritmi-dellintelligenza-artificiale