caricato da

common.user1098

Hegel: Sintesi Filosofica Completa e Concetti Chiave

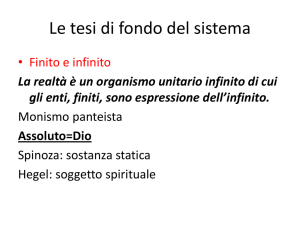

SINTESI FINALE HEGEL Hegel, uno dei massimi pensatori occidentali per: la sintesi filosofica complessa e articolata, che ha avuto grande influenza sulla filosofia successiva (Marx, in particolare) e per l’interpretazione delle categorie fondamentali della società moderna H. intende la filosofia non come “amore della sapienza” (Socrate), ma COME “SAPERE SCIENTIFICO”: COME INTERPRETAZIONE E COMPRENSIONE DELLA REALTÀ IN OGNI SUO ASPETTO I capisaldi del suo sistema possono compendiarsi nei seguenti tre punti: a) la filosofia è il presente appreso con il pensiero; b) l’identificazione del razionale con il reale e del reale con il razionale; c) la dialettica, come anima del reale e metodo del pensiero Le opere fondamentali in cui sono espressi tali concetti sono: la Fenomenologia dello Spirito, la Scienza della logica, l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, i Lineamenti della filosofia del diritto, le lezioni universitarie sulla filosofia della storia, la filosofia della religione, l’estetica e la storia della filosofia. Il punto di partenza della riflessione hegeliana può essere individuato nel bisogno, comune agli altri esponenti dell’idealismo romantico, Fichte e Schelling in particolare, di superare il dualismo tra soggetto e oggetto, natura e spirito, uomo e mondo. H. ritiene, però, che tale compito non possa essere assolto mediante un ingenuo ritorno alle forme mistiche e intuitive suggerite da Schelling, che attingeva in modo immediato un Assoluto “sprezzantemente” definito da H. come “la notte in cui tutte le vacche sono nere” attirandosi l’ira dell’amico; ma attraverso il metodo scientifico, che sa ricostruire la realtà in tutta la sua interezza e razionalità. Il programma hegeliano, dunque, consiste nel ricostruire l’unità, ATTRAVERSO LE VIE DELLA RAGIONE E DELLA STORIA, in modo concettuale, discorsivo e logico. Per questo il suo sistema può anche definirsi IDEALISMO PANLOGICO (tutto è logico, razionale), proprio per tale pretesa di elevare il reale all’ordine della razionalità, o meglio di scorgere nei passaggi fondamentali della realtà e della storia la presenza della ragione. La realtà, infatti, si presenta non come insieme di eventi fortuiti e accidentali, privi di senso e valore, ma come una trama complessa e razionale, l’espressione di un DISEGNO fortemente e razionalmente perseguito dallo Spirito, che partendo dalla forma più elementare di coscienza, la coscienza sensibile, si eleva gradualmente alla consapevolezza di sé in modo maturo e completo, nel cosiddetto Spirito Assoluto, di cui massima interpretazione è la Filosofia Le TAPPE necessarie di questo processo evolutivo (nel senso che si disvela gradualmente) dello Spirito sono rappresentate da quelle che H. definisce LE FIGURE DELLA COSCIENZA, come la dialettica servo-padrone (in cui si evidenzia, in modo dialettico, la presa di coscienza della propria libertà), la coscienza infelice (caratteristica della coscienza cristiana che pone la libertà non in sé ma in Dio), l’emergere della razionalità moderna, con Cartesio che fonda la ragione soggettiva, infine la più piena consapevolezza dell’attività creatrice del soggetto con la filosofia kantiana e l’idealismo tedesco: ma è nell’idealismo hegeliano che la coscienza raggiunge la più alta e perfetta consapevolezza di se stessa. Una consapevolezza che non si raggiunge se non a prezzo di fatica (FATICA del CONCETTO) e di sacrificio. Tale consapevolezza si raggiunge attraverso la DIALETTICA DELLA STORIA, che mostra il divenire della vita dello SPIRITO ASSOLUTO, attraverso la contraddizione: a ogni posizione determinata (TESI) corrisponde, infatti, un’altra posizione contrapposta (ANTITESI), da cui scaturisce la SINTESI, o risultato, che dà origine a un nuovo processo dialettico (successiva triade). La dialettica, anima della realtà, è altresì la legge del pensiero. Contrapponendosi alla logica formale degli antichi (basata sul principio di identità e non contraddizione) e alla logica trascendentale di Kant (che considerava inconoscibili le idee metafisiche), H. sostiene che la logica dialettica è l’unica in grado di cogliere l’intimo movimento della storia e rifondare la metafisica: un popolo senza metafisica, infatti, è come un tempio senza altare. Nel tentativo di racchiudere tutto il reale nel suo sistema di pensiero, H. tratta anche della natura, ritenendola come una mera estroflessione dell’idea, una sua alienazione nelle forme dei fenomeni visibili e fisici: l’idea nella forma dell’essere altro, cioè dell’esteriorità. La filosofia della natura costituisce il punto più debole dell’hegelismo, poiché dai testi del filosofo non si riesce a capire se l’idea, estrinsecandosi nella natura si arricchisca o si depotenzi. CRITICA a HEGEL: H. svaluta la natura (e conseguentemente la fisica) in quanto la ritiene il regno dell’accidentalità, del contingente e del finito, legata al tempo e allo spazio, incapace di razionalità. Si tratta di idee assolutamente inadatte a rappresentare la fisica e il lavoro degli scienziati, oggi come ieri. La parte più interessante del sistema hegeliano è l’analisi delle categorie della società moderna (SPIRITO OGGETTIVO) ossia: il diritto, la moralità l’eticità (presente nei “Lineamenti di filosofia del diritto”) Il diritto (oggi chiamato diritto privato), si riferisce alla sfera dei rapporti esterni tra le persone e riguarda in particolare la proprietà e i contratti, oltre che il torto e le pene. La moralità si riferisce alla sfera della volontà soggettiva, in quanto fa propositi e concepisce intenzioni buone. L’eticità, sintesi delle due forme precedenti, rappresenta l’idea del bene che si è incarnata nelle istituzioni della comunità civile e riguarda tre momenti: la famiglia la società civile lo Stato Importante è la sua analisi di SOCIETA’ CIVILE posta da H. per la prima volta come anello di congiunzione tra l’individuo e lo Stato, e da lui considerata come il primo luogo di mediazione dei bisogni, degli interessi e dei conflitti delle diverse classi sociali. Lo STATO rappresenta la sintesi dell’intero organismo sociale e culturale di un popolo; esso è massima espressione della ragione nel mondo, grande educatore degli uomini attraverso le leggi civili, fonte di ogni diritto e dovere, luogo di riconoscimento della spiritualità umana Nello STATO, concepito non come frutto di contratto, ma come Dio sceso nel mondo, trovano espressione le tre forme più alte della vita spirituale di un popolo, ossia L’ARTE LA RELIGIONE LA FILOSOFIA Tutte e tre queste discipline hanno come oggetto l’Assoluto, ma si distinguono per il modo con cui lo esprimono: L’ARTE lo esprime nelle forme dell’intuizione sensibile: è il primo momento della vita dello Spirito Assoluto, ci fa compiere l’esperienza dell’unità tra natura e spirito, in quanto nell’opera d’arte il contenuto spirituale si esprime nelle forme sensibili della bellezza e dell’apparire visibile LA RELIGIONE nelle forme della rappresentazione: la religione, secondo momento della vita dello Spirito Assoluto, a metà strada tra arte e filosofia, rappresenta l’infinito (Dio) nelle forme concrete della ritualità e del simbolismo, giungendo comunque nel protestantesimo — religione assoluta — a rappresentare Dio come puro spirito. LA FILOSOFIA nelle forme mature e complete del concetto; la filosofia, terzo e ultimo momento della vita dello Spirito Assoluto, ci dà la conoscenza più alta e completa poiché esprime l’Assoluto non più mediante l’intuizione sensibile (arte), né mediante la rappresentazione (religione), ma mediante il concetto razionale. FINE DELLA FILOSOFIA È COMPRENDERE CIÒ CHE È REALE, OSSIA CIÒ CHE È AVVENUTO NELLA STORIA: IN QUESTO SENSO LA FILOSOFIA SI IDENTIFICA CON LA STORIA DELLO SVILUPPO DELLO SPIRITO NEL MONDO E RAPPRESENTA IL LIVELLO PIÙ COMPIUTO DI AUTOCOSCIENZA A CUI L’UOMO POSSA ELEVARSI