MUSICA A CE ORTE

IN COLLEZIONE

D agli strume nti music ali

di Casa d’ Este

alle c olle zioni storic he

MUSICA A C

E ORTE

IN COLLEZIONE

D agli strumenti musicali

d i C a s a d ’Es t e

alle collezioni storiche

2

MUSICA A C

E ORTE

IN COLLEZIONE

D agli strumenti musicali

di Casa d’Este

alle collezioni storiche

Comune di Modena

Assessorato allo Sport

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per il Patrimonio Storico,

Artistico e Demoetnoantropologico

di Modena e Reggio Emilia

Sedi espositive

Palazzo Comunale di Modena

Galleria Estense

Centro Commerciale La Rotonda

Caffè Concerto Piazza Grande

20 giugno - 7 luglio 2002

A cura di

Lorenzo Frignani

Nunzia Lanzetta

Collaborazione all’organizzazione

Assessorato allo Sport

del Comune di Modena

Coordinamento

Maria Carafoli

Testi

Lorenzo Frignani

Nunzia Lanzetta

Patrizia Radicchi

4

Fotografia e Grafica dell’evento

Giorgio Giliberti

Enti prestatori

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia

Biblioteca Estense Universitaria di Modena

Lorenzo Frignani e collezionisti privati

Crediti fotografici

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia

Biblioteca Estense Universitaria di Modena

Ideazione Laboratorio Didattico presso il Centro

Commerciale La Rotonda

Nunzia Lanzetta

Si ringraziano

Accornero Giovanni

Balboni dr. Andrea

M° Bellei Marcello

Caffagni dr.Mirco

Caffè Concerto Piazza Grande

Calzolari Alessandra

Cavicchi dr.Gianni

Centro Commerciale La Rotonda

Comune di Pieve di Cento

Chiarelli Alessandra

M° Fanfoni Luca

Frignani Eugenio

Adalgisa Geremia

M° Grondona Stefano

Groppetti dr.Roberto

Intelisano Giovanni

Milano dr Ernesto

Parmiggiani Rolando

Parmiggiani Marina

Piccinini Anna Maria

M.se Rangoni Macchiavelli Claudio

M° Scrollavezza Renato

Trevisani dr. Filippo

5

La musica

che ci trasmette tante emozioni

e l'arte che la fa vivere diventano protagoniste di

questa mostra, Musica nelle mani, che ci fa conoscere gli artefici di un rapporto così speciale:

strumenti musicali e liutai che li hanno creati,

facendo della liuteria un'arte unica.

Per la nostra Amministrazione questo evento è

occasione, nell’ambito della tradizionale manifestazione Serate Estensi, di intrecciare ancora una

volta un proficuo connubio tra pubblico e privato,

strettamente connesso, nello specifico, a due

aspetti del collezionismo: quello aristocratico,

che ha radici profonde nella storia della città di

Modena e dei suoi Duchi, gli Este (rappresentato

in questa mostra da un piccolo, prezioso ed eterogeneo nucleo di strumenti musicali che sarà possibile ammirare presso la Galleria Estense di

Modena); e il collezionismo storico, praticato dai

tanti "amatori" di ieri e di oggi, che, con passione, ricercano strumenti pregiati non solo per la

raffinata qualità della tecnica artigianale che li ha

realizzati, ma anche per la sublime armonia di

suoni che sanno produrre.

Una passione spesso nota ed apprezzata solo tra

gli specialisti del settore, che con questo evento

va oltre gli “addetti ai lavori" presentando nella

prestigiosa ambientazione delle sale storiche del

Palazzo Comunale quegli strumenti musicali,

nucleo di collezioni che hanno radici antiche,

specialmente nella nostra regione che per tradizione può vantare un grande patrimonio musicale.

6

Per esplicito intento dei promotori, la chiave di

lettura di questo evento è sostanzialmente didattica, consapevoli che i molteplici aspetti del collezionismo musicale e della tipologia degli strumenti non potevano essere racchiusi in proposte

troppo specialistiche. Una mostra per tutti, dunque, che riserva una sorpresa nel ridefinire la

figura del Duca Francesco II, fino ad oggi avvolta

da un alone di opacità, e che alla luce di nuovi

documenti si configura come singolare figura di

mecenate e raffinato cultore delle arti e della

musica.

Un ulteriore aspetto di questa esposizione, che va

segnalato, è la sua continuazione “oltre la

mostra”, dilatandosi all’interno del “Caffè

Concerto” in Piazza Grande e del Centro

Commerciale “La Rotonda” (dove saranno attivi

due laboratori didattici per i più piccoli), proiettando così un evento culturale nei luoghi della

nostra quotidianità.

Agli organizzatori, ai collezionisti che hanno

generosamente messo a disposizione pezzi pregiati delle loro raccolte, agli enti pubblici e ai

privati che hanno collaborato, a tutti coloro che

hanno reso possibile questa importante esposizione, va il mio sentito ringraziamento.

Giuliano Barbolini

Sindaco di Modena

7

M usica a corte

T

estimonianza preziosa della passione

musicale, che in tempi e modi diversi ha animato

il collezionismo e mecenatismo dei Duchi d'

Este, è un piccolo ma pregevolissimo nucleo di

strumenti musicali, oggi nelle raccolte della

Galleria Estense. Si tratta di una collezione che

8

se pur eterogenea, sia per periodo di esecuzione

che per stile e materia dei manufatti, riesce a tradurre il gusto collezionistico di una casata, quella

degli estensi, dagli splendori del rinascimento

ferrarese allo sfarzoso ‘600 barocco.

Nicolò Dell’Abate

Modena 1512 - Fontainebleau

1571

Allegoria della musica

Affresco trasportato

Galleria Estense Modena

9

La musica a Ferrara

con il duca Alfonso II

N

Il Lauro Secco...

Madrigali a cinque voci...

Ferrara, 1582

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

10

el Rinascimento, a

Ferrara i Duchi d' Este

fecero della loro corte un

innovativo centro di cultura e di sperimentazione

stilistica al pari di grandi

casate come quella dei

Gonzaga a Mantova e dei

Medici a Firenze. In questo contesto la musica

ebbe un posto di rilievo,

come arte tra le arti, presente quotidianamente nel

cerimoniale di corte, con

un ampio repertorio sia

per la musica da cappella,

nelle funzioni religiose,

sia per la musica d'intrattenimento: musica da

ballo, musica per i banchetti, musica per i tornei.

Alfonso II, ultimo duca estense a Ferrara, manifestando un'intensa volontà di grandezza, perpetuò uno stile di vita grandioso e un ambizioso

programma culturale atto ad affermare il prestigio di Casa d'Este. In tale contesto la vita musicale a corte si arricchì ulteriormente, nonostante

Ferrara, come tanti altri centri italiani, nella

seconda metà del cinquecento attraversasse una

profonda crisi culturale oltre che economica.

Nell'ambizioso programma culturale del Duca

rientrava la creazione di un concerto di voci femminili. L’idea di un simile repertorio musicale era

venuta nel 1568 in seguito alla visita di Stato

compiuta a Modena da Alfonso II d' Este con la

seconda moglie Barbara d'Austria, ove i coniugi

avevano assistito ad un'esibizione musicale di

Tarquinia Molza, dama di grande prestigio culturale, poetessa e musicista il cui canto si associava

alla maestria nel suonare il cembalo, il liuto e la

viola da gamba.

La pratica del canto femminile in questi anni era

già in voga a Ferrara, con le stesse sorelle del

duca, Leonora e Lucrezia che si dilettavano in

canto, e con i concerti al castello delle sorelle

Lucrezia e Isabella Bendidio, abili cantrici; ma

solo in seguito alle nozze di Alfonso con

Margherita Gonzaga, avvenute nel 1579, si delineò la situazione ottimale per la realizzazione di

quel concerto di dame che avrebbe dato prestigio,

invidia e fama al ducato estense, suscitando un

sempre più crescente ed esclusivo interesse del

Duca per la musica

In seguito a questo matrimonio si strinsero, infatti, i rapporti con la corte dei Gonzaga a Mantova,

qui il Duca ebbe occasione di assistere al canto di

Laura Peperara, restando profondamente ammirato dalle doti musicali e strumentali della dama,

tanto da chiedere a Guglielmo Gonzaga di avere

Laura a Ferrara come dama di Margherita.

Laura era stata educata nell'ambiente di corte,

poiché figlia di Vincenzo Peperara precettore dei

principi Gonzaga; qui era

divenuta allieva di Jaques de

Wert, maestro della cappella

di corte, acquisendo un'eccellente formazione musicale che

affiancava alla pratica del

canto lo studio dell'arpa, di cui

era gran virtuosa..

Arrivata alla corte ferrarese

nel maggio del 1580, Laura

iniziò subito ad esercitarsi ed

esibirsi al fianco di Anna

Guarini, figlia del poeta

Battista Guarini. Anche Anna

possedeva ottime qualità canore e un eccellente pratica strumentale, in particolare del

liuto. Per completare il trio, e

realizzare il progetto di quel

concerto femminile, tanto

desiderato dal Duca, alle due dame venne in

seguito affiancata la contessa Livia d'Arco.

L'ingresso di Livia nel concerto avvenne nel

1582, ben due anni dopo l'inizio dell' attività

musicale delle altre due dame e fu ritardato dalla

necessità di approfondire lo studio della viola,

sotto la guida di Lazzaro Luzzaschi, organista e

direttore della musica da camera di Alfonso II.

L' eccezionalità del concerto delle dame, denominato nell' ambito della stessa corte Concerto delle

dame Principalissime, e il successo della musica

secreta - così chiamata a corte - era legato sia al

ricercato repertorio musicale creato appositamente dal Luzzaschi spesso in collaborazione

con il poeta Giambattista Guarini, sia alla preparazione artistica delle musiciste che raffinarono

le loro competenze unite a doti canore naturali,

con puntuali e quotidiane esercitazioni sotto la

guida dello stesso Luzzaschi, di Ippolito Fiorini,

liutista e maestro di cappella, di Jaques Wert e,

per un periodo, con la preziosa partecipazione di

Tarquinia Molza, chiamata a corte nel 1583 ove

rimase fino al 1589.

L' Arpa di Laura

I

Liutaio romano (Cerchia di

Govan

Battista

Giacometti),

Giulio Marescotti, Orazio

Lamberti, 1581 - 1591

Arpa estense

Legno decorato

l clima artistico musicale, l' ammirazio

ne verso la musica secreta e le sue dame, spinsero

il Duca a commissionare strumenti nuovi, tra cui

un arpa, un liuto e una viola.

Alfonso II volle creare intorno al concerto una

splendida cornice visiva, facendo decorare e

miniare gli strumenti e racchiudere i libri di

musica in raffinatissime legature, quegli stessi

libri che spesso il duca in persona offriva in

visione ai colti ospiti che assistevano al concerto.

L’arpa fu eseguita a Roma, attraverso l'ambasciatore ducale Giulio Masetti, presumibilmente in

una bottega della cerchia di Giovanni Battista

Giacometti Si trattava di un arpa moderna in

legno d' acero e di pero verniciato, composta da

una doppia fila di 58 corde.

La decorazione dell' arpa, attuata tra il 1587 e il

1589, fu affidata al pittore ferrarese Giulio

Marescotti, mentre il disegno dei fregi superiori fu

eseguito da Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo

che provvide anche a decorare “alla damaschina”

la viola e il liuto destinate a Livia e Anna.

L’esecuzione del fregio fu poi realizzata da

Orazio Lamberti, fiammingo di Aarsele , mentre

la doratura degli

stessi fu

attuata da

Giovan

Battista

Rosselli.

La ricca decorazione

dell’

arpa rimanda al

genere delle grottesche della prima

metà del’500, con

una decorazione

ricca di

motivi

miniaturizzati, tipica

dei motivi propri

delle legature, che

crea nei risultati uno

strumento elegantissimo, la cui decorazione

con grande varietà cromatica e di stili, riassume

e sintetizza il gusto artistico e l’ influenza della cultura per tanti aspetti cosmopolita della Ferrara della

seconda metà del XVI secolo.

Sulla cassa sonora, che si dilata verso il retro in una composizione ad arabesco di derivazione

orientale, dall’alto verso il basso,

sono inserite in cornici alternativamente monocrome e policrome - su

fondo oro, giallo, verde, rosso - dodici figurette, identificabili, sia per i

simboli che le contraddistinguono,

sia per le iscrizioni poste al di sotto

delle singole cornici, con le divinità

che presiedono all’ ispirazione artistica.

Al di fuori delle cornici, come sul davanti dello strumento, una miriade di raffigurazioni naturalistiche con ricche decorazioni floreali e faunistiche, rimandano ad un

ricco erbario.

11

L’ arpa e le sue dame scomparvero dalla scena

con la morte del Duca Alfonso II. Stessa sorte

subì parte della ricca collezione estense, compresi molti strumenti musicali che andarono

dispersi o distrutti dal degrado.

Trasferita a Modena nel 1601, l’arpa di Laura

- per lo scarso interesse e le difficoltà del

momento - passò da un magazzino all’ altro

fino ad essere dimenticata. Grazie a Luigi

Francesco Valdrighi e ad Adolfo Venturi,

nella seconda metà dell’ ‘800 questo strumento preziosissimo che, solo per una fortuita

vicenda è arrivato intatto ai giorni nostri,

venne sottratto all’oblio.

La musica alla corte di

Modena

Domenico Galli

notizie dal 1687 al 1691

Violoncello

(particolare)

Legno intagliato

Galleria Estense, Modena

12

Alla

morte di

Alfonso II d’Este, in

assenza di figli,

suo successore,

designato per

testamento, fu

il

cugino

C e s a r e

d’Este, ma

P a p a

Clemente

VIII non

riconobbe tale

Domenico Galli

notizie dal 1687 al 1691

Violino

Dedica a Francesco II D’Este

Legno intagliato

Galleria Estense, Modena

diritto e il dominio di Ferrara, in seguito alla

Convenzione Faentina del 12 gennaio 1598,

venne incorporato allo Stato della Chiesa.

Il 28 gennaio 1598 Cesare fu quindi costretto a

lasciare Ferrara per trasferire la Capitale a

Modena. che da piccola città di provincia dello

stato estense si innalzò a Capitale.

Per il Duca nel vecchio castello furono anni difficili, in cui risultò arduo il tentativo di recuperare almeno una parte delle ricche collezione ferraresi, sottoposte all’ inarrestabile depredazione da

parte dei cardinali papali, Pietro Aldobrandini e

Scipione Borghese, con la conseguente dispersione di tanti pezzi pregiati tra cui non pochi

strumenti musicali.

L’ impegno di Cesare d’Este di edificare e organizzare sul piano culturale la nuova corte investì

anche la vita musicale, con la riqualificazione

della cappella musicale estense, attuata soprattutto grazie all’ impegno di Orazio Vecchi.

Nunzia Lanzetta

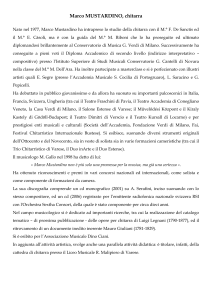

Francesco II d’Este ed il collezionismo

artistico e musicale estense

L

’alone di opacità che ancora circonda

il duca Francesco II d’Este è da limitare, forse,

solo all’uomo politico e di governo, ma non

certo, alla luce di nuovi documenti, alla sua singolare figura di mecenate e di raffinato cultore

della musica e delle arti. Ad una storiografia

parca nell’attribuire doti di capacità a un duca

ritenuto succube del parente prossimo Cesare

Ignazio, e piuttosto orientata al riconoscimento di

una negletta intraprendenza, ha fatto sì da contrappeso l’individuazione di interessi musicali e

artistici, ma ciò è stato visto più come habitus

esteriore ed effimero che come segno evidente di

un più ampio progetto culturale.

Eppure numerose sono le ‘prove’ in grado di

riconoscere gli originali gusti musicali del duca,

e la sola raccolta di manoscritti di Alessandro

Stradella, offerta dopo la morte del musicista allo

stesso Francesco II e oggi appartenente alla ricca

collezione musicale della Biblioteca Estense, è di

per sé un dato assai significativo. Molte altre

testimonianze potrebbero essere citate, per le

quali si rimanda ai diversi studi di carattere tematico eterogeneo sull’iconografia musicale, sul

teatro, sull’oratorio, sull’opera, sul costume, sul

patrimonio artistico generale, che già hanno cercato di offrire un’immagine della corte nel breve

periodo di governo di Francesco II d’Este.

Tali contributi, pur delineando una più chiara

fisionomia del duca-mecenate, non hanno ancora

inciso adeguatamente sul giudizio della critica

storica, restia a riconoscere nella promozione

della cultura e delle arti operata da Francesco II

uno degli strumenti prediletti ai fini della realizzazione di quell’ideale progetto di assolutismo

monarchico facente parte delle aspirazioni o dei

programmi dei regnanti del tempo.

La recente inventariazione degli atti amministrativi della “borsa segreta” estense, da parte dell’Archivio di Stato di Modena, viene in aiuto per fare

chiarezza sui programmi culturali di Francesco

II, sui suoi poliedrici interessi e sui suoi finora

Domenico Galli

Sonate, (particolare)

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

13

ignorati meriti, svelando una lucente icona che

non è altro che la proiezione, l’emblema e la celebrazione di un ambiente colto e raffinato. La

visione d’insieme, che scaturisce da tale prezioso

materiale, permette di recuperare e giustamente

valorizzare la figura di Francesco d’Este, nel

contesto storico di fine Seicento.2

I nuovi documenti offrono una messe di informazioni sorprendenti riguardanti il nome e il numero degli artisti stipendiati e occasionali, dei comici, dei musicisti, dei costruttori di strumenti

musicali, dei pittori, degli scultori, degli indoratori e intarsiatori, dei copisti, dei gioiellieri, dei

ricamatori e sarti, dei fornitori di libri e stampe.

Ciò consente di colmare le lacune del ‘già noto’ e

permette, attraverso la raccolta e comparazione

dei dati, la ricostruzione puntuale della storia di

una corte nei suoi molteplici aspetti.

Nella loro peculiarità le fonti ritrovate consentono anche di valutare la

ricchezza dei mercati del

tempo, la qualità dei prodotti, il valore assegnato ai

prestatori d’opera e ai loro

servigi, di ricavare le provenienze geografiche degli

artisti e la collocazione temporale della loro permanenza

in territorio modenese, gli eventuali spostamenti in altri luoghi

degli artisti salariati e in alcuni

casi

i

dati

anagrafici.

Diversamente da quanto generalmente accade, questi

atti non limitano l’informazione al solo sintetico

compenso, già di per sé

importante e tale da suggerire analisi critiche

ma, fornendo elementi

precisi sulla ragione

dell’emolumento, offrono anche la possibilità

di ridisegnare l’ambiente

dall’interno e nei suoi rapporti esterni.

14

Ripercorrendo le vicende di un luogo e degli

uomini che in esso hanno operato possono, così,

essere avviate indagini più ampie di carattere

economico, artistico, sociale, umano.

Il quadro che emerge con evidenza è quello di

una città estremamente vivace ed attiva, aperta e

correlata ad altre realtà, disposta al prestito di

manodopera artistica e al reclutamento sul mercato italiano ed europeo delle maestranze più

disparate, grazie ai rapporti dinastici, ai contatti

diplomatici e al regime stanziale dei suoi funzionari-residenti. E’ proprio la varietà inimmaginabile di informazioni a favorire una visione, straordinaria e affascinante.

Attraverso le annotazioni relative alla ‘libraria’ si

coglie l’aspetto del collezionismo letterario coltivato dal duca. Oltre le notizie sugli acquisti e

dunque sulla quantità e qualità del materiale

bibliografico, si ricava la fonte di approvigionamento tanto di manoscritti, quanto di stampe,

carte geografiche, disegni, gazzette, almanacchi e

lunari, provenienti in prevalenza dalle piazze

veneziane e del nord Europa (principalmente

Amsterdam, Lione, Londra e Anversa). Non di

rado vengono indicati sia i nomi degli stampatori

sia i titoli delle opere acquisite; ciò consente, ad

oggi, riscontri sul patrimonio bibliografico tuttora posseduto e sulla sua storia. Allo stesso modo

il territorio parigino appare invece una delle più

attraenti piazze per comperare lussuosi gioielli

(“una boveta da ritratto arricchita di diamanti”,

provveduta a Parigi, costò nel 1684 lire 7.514.17)

e abiti ricamati “d’oro, et argento”, rifiniti di bottoni dipinti o di diamanti.

Il dinamismo interno della corte può essere ricostruito attraverso il calendario delle feste, degli

intrattenimenti ordinari e straordinari, oppure

tramite le musiche composte o copiate (delle

quali in alcuni casi viene fornito oltre il titolo,

anche il numero dei fogli acquistati e ricopiati, il

nome del copista, le parti strumentali), i ‘donativi’ elargiti ai musicisti, ai cantanti, ai comici. Se

a ciò si aggiungono ulteriori indicazioni provenienti dai resoconti dei funzionari e dagli ‘avvisi’3 si conosce anche il tessuto sociale cittadino e

si recepisce, attraverso l’immediatezza

Giovan Battista Cassarini

Sorgniano, 1643-Carrara, 1700

Violino (retro)

Marmo bianco di Carrara

Galleria Estense, Modena

dell’espressione e il taglio cronachistico delle

recensioni, l’incidenza e il riflesso determinato

dalla corte sulla vita e sul costume urbano.

L’attenzione rivolta invece dal Signore alla immagine personale, con evidenti scopi dispettacolarità pubblica, emerge anche dalle annotazioni

relative al corredo ‘privato’per sè e i suoi famigliari (perle, anelli, smeraldi e rubini, collane,

pendenti, “punte da busto di diamanti”, “orologi

gioiellati”, camei, lapislazzuli), mentre nel campo

degli arredi del Palazzo immenso è l’interesse per

le opere d’arte: quadri, arazzi e drapperie, mobili,

tavolini di marmo, decori e pitture, statue di

“busso” (legno di bosso) e di marmo affidate agli

scalpelli dei carraresi Francesco e Andrea Baratta,

Giovanni Lazzoni, del comasco Tommaso

Loraghi4e di Bernardo Falcone.

E’soprattutto il gusto spiccato per gli oggetti

artistici cosiddetti ‘minori’ a stupire; negli elenchi risultano maioliche pregiate, tra le quali non

può non sorprendere la presenza, negli anni 1681

e 1688, di due catini e un bacile di “Rafael d’Urbino”, argenti riccamente lavorati (bacili, vascelli, “galere armate”, fruttiere, panieri e tabacchiere, coltelli indiani e alla turchesca), scatole

d’agata, vasi d’alabastro, scrigni dorati, brocche

e scatolini, medaglie d’oro ed orologi, diaspri di

Boemia e pietre dure, “cristalli di monte”, cornici

e piedistalli, lavori d’intaglio. Non mancano

curiosità (lumache orientali), “inventioni”,

“instromenti matematici”, “carte di globi”, un

cannocchiale astronomico, mappamondi: lussuosi ornamenti che, nell’appagamento di un gusto

estremamente raffinato, indubbiamente conferivano prestigio e potere e consentono, ora come

allora, la percezione delle reali risorse economiche della corte (oggi verificabili con esattezza

attraverso il computo delle entrate e delle uscite).

Con il nome degli artefici di tali opere viene alla

luce un mondo sommerso che, relegato per lungo

tempo in un rango inferiore dell’arte, è invece

testimonianza di una cultura della manualità in

grado di creare preziosi e rarissimi manufatti.

Sorprendente è il numero degli artisti menzionati

e delle loro qualifiche: intarsiatori (Federico

Piazzalonga, Lorenzo Hail, Marcantonio

Mazarino o Mazzarini, Torri, Matteo Coppini),

intagliatori, ebanisti, indoratori, miniatori, ricamatori, incisori, fabbricanti di vetri e cristalli

(Francesco Verrio ed Enrico Vidman), gioiellieri

(in prevalenza francesi: Denis, Henri Gascar,

anche pittore, Palliot, “Maffeo”), argentieri (Carlo

Antonio Canoppi o Canovi e Girolamo Avosani),

ma anche più noti o pregevoli pittori (Pellegrino

Ascani, Domenico Bettini, Francesco Guienotti o

Guyenot, Baldassarre Bianchi, Bartolomeo

Schedoni, Bresciani5, Alfonso Gioia) e scultori.

Di tali artisti si conosce il luogo di provenienza e,

talvolta, anche una breve descrizione dell’oggetto elaborato; ciò ovviamente consente raffronti e

forse può favorire attribuzioni incerte.

Nella molteplicità degli aspetti relativi alla musica e al teatro6, si intende, in questa sede, segnalare il gusto per il collezionismo strumentale,

individuabile nell’elevato numero di commissioni (spinette di Giuliano Giovannini, cembali di

Sebastiano Ossa, organi, chitarre, un violone “da

Cremona”, timpani, un non meglio specificato

“instromento dato”) tra le quali figurano alcune

rarità, tuttora presenti presso la Galleria Estense.

Si fa riferimento in particolare agli strumenti in

marmo provenienti dalla città di Carrara, riconosciuta come principale luogo di rifornimento di

Domenico Galli

Sonate, (capilettera)

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

14

materiale di qualità e sede di pregiata lavorazione

scultorea. I contatti tra le due corti appenniniche,

favoriti da evidenti ragioni di vicinanza geografica, erano stati rafforzati nel tempo dalle parentele

dinastiche7, pur non essendo da escludere, anche

per questi luoghi, l’aspetto della ‘mobilità’ cui

andavano soggetti gli artisti.

Nel corso del Seicento aumentarono sensibilmente le richieste della corte estense ai signori di

Massa Carrara per il prestito di scultori, da

impiegarsi soprattutto negli interventi alle fabbriche di Sassuolo o per il Palazzo Ducale, per

“balaustri”, bassorilievi e cornici, per tavolini di

mischio, brocche, statue e altari. Nel 1646 Carlo

I Cybo aveva già concesso a Francesco I d’Este

Giuseppe Guidi8 per le fabbriche di Sassuolo, nel

1662 Giovanni Lazzoni veniva reclamato dalla

Duchessa Laura Martinozzi per la costruzione di

Angelo Maria Eschini

Antiporta incisa in

Giuseppe Colombi

La Lira Armonica...

Bologna 1673

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

16

una statua per le esequie del Duca (e a Modena

lo scultore risulta risiedere ancora negli anni

1667-69 e 1682)9, mentre il carrarese Andrea

Baratta lavora per la corte estense tra il 1685 e il

1694 fornendo, tra gli altri lavori, un busto di

Francesco II, statue, tavolini di marmo bianco e

“di marmo coloriti”10.

Non meno interessante lo scambio di musica e

musicisti; ad esempio l’agostiniano massese

Agostino Guidoni, organista e maestro di cappella nella Chiesa di S. Andrea di Carrara dal 1665,

prestò i suoi servigi al Duca Francesco I, ad Alfonso

IV e, nel 1677 e nel 1689, a Francesco II11.

Gli strumenti musicali in marmo rientrano a

pieno titolo nella amichevole dinamica di scambio tra le due corti e, in quanto ‘oggetti’ senza

dubbio particolari, furono offerti ad una personalità disposta ad accogliere con entusiasmo ciò che

apparteneva all’area della sperimentazione e

dell’eccezionalità ma, nel contempo, anche alle

categorie della raffinatezza artistica assoluta e del

collezionismo più esclusivo.

Il Duca Francesco II ricevette la chitarra di

Michele Antonio Grandi nel 1686, non sappiamo

se acquistata o regalata dalla famiglia Cybo di

Massa Carrara. Si ritiene che a favorire l’arrivo a

Modena degli strumenti in marmo sia stata anche

la permanenza a Massa Carrara del chitarrista e

tiorbista carpigiano Pietro Bertacchini, già secondo soprano nella cappella ducale di Modena, poi

al servizio dei Cybo negli anni 1685-86 (sopraggiunto dalla vicina Lucca, dove aveva ricoperto

l’incarico di maestro della cappella palatina)12;

ma le abilità di Grandi avrebbero già potuto essere note a corte se si presta fede alle affermazioni

del figlio Giacomo, che riferisce di “diversi lavorieri” del padre svolti al tempo del duca Francesco

I13.

Furono, comunque, soprattutto lo stupore e la

meraviglia suscitati dalla chitarra14 del carrarese

a determinare all’artefice ulteriori commissioni,

certamente un clavicembalo e, forse, anche quattro flauti e una cornetta, consegnati al Duca nel

novembre dell’anno successivo. In realtà i documenti archivistici registrano l’arrivo a Modena

solo di un clavicembalo e di un “ornamento di

acqua benedetta”, riportandone i relativi compensi e gli oneri per il trasporto riconosciuti al mulattiere ducale, inviato appositamente per il carico a

Carrara; nessuna testimonianza archivistica resta

invece degli altri oggetti. La puntualità con cui i

registri e le bollette di pagamento annotano i

movimenti di denaro escluderebbero la consegna

di tali strumenti di più piccolo taglio, ma si può

supporre che flauti e cornetti fossero inclusi nel

trasporto del cembalo (avvenuto probabilmente

per la via del Cerreto), uno strumento che, per le

sue grandi dimensioni, deve aver posto non pochi

problemi, finendo con il far trascurare dal computo, forse, altro materiale. Si può invece confermare che, nel 1687, Michele Antonio era accompagnato a Modena dal giovane figlio Giacomo

(nato a Carrara nel 1677)15, insieme al quale

soggiornò ‘a dozena’, cioè a pensione, a spese

della camera ducale, per un mese e quattordici

giorni16.

Di Michele Antonio Grandi si conoscevano, fino

ad oggi, solo i dati anagrafici essenziali, ma i

documenti emersi offrono molte informazioni

sul suo conto e sulla sua famiglia.

Il capotistipite del ramo carrarese della famiglia

Grandi è Matteo, originario di Bologna, stanziatosi a Carrara nel secondo ‘500. Da Matteo nacque Michele Antonio, padre di Francesco Maria

e, dall’unione di quest’ultimo con Giovanna

Fucigna, il futuro scultore. Venuto alla luce, nella

casa paterna situata nella frazione di Grazzano il

2 dicembre 1635, Michele Antonio fu battezzato

il giorno stesso nella chiesa di S. Andrea, dove

poi fu sepolto il 15 settembre 170717.

Vissuto in una famiglia di scultori e commercianti di pietra grezza, c’è da pensare che Grandi

abbia imparato l’arte dell’intaglio nella bottega

del padre o comunque in Carrara, prima di perfezionarsi sotto la probabile guida del Bernini a

Roma. Se ciò è ipotizzabile dalla raccomandazione, caldeggiata dal cardinale Alderano Cybo al

cavaliere Gian Lorenzo nell’ottobre 1659, un atto

notarile del febbraio successivo, attestante il suo

ritorno a Carrara per lavori ad un altare della

Chiesa di S. Andrea, può essere interpretato come

un’ulteriore prova dell’accoglimento del carrare-

se nella cerchia berniniana18. Questa notizia

rende più verosimile, tra l’altro, quanto affermato

da Giovanni Tiraboschi, relativamente ad un

impiego di Grandi presso “una cappella del

Gesù” a Roma; proprio in quegli anni Bernini fu

impegnato con la sua bottega nella chiesa del

noviziato dei Gesuiti, Sant’Andrea al Quirinale

Si può ancora documentare con certezza un rapporto duraturo con il cardinale Alderano Cybo,

per il quale Grandi (a meno che non si tratti del

padre) dapprima scolpì la cornice in marmo bianco e mischio per il bassorilievo dell’abside della

cattedrale di Jesi (a. 1663), per rivestire poi un

ruolo di consigliere e soprintendente sia per i

lavori di costruzione della Cappella Cybo presso

la Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma

(negli anni tra il 1683 e il 1687)19, sia per le

opere agli altari del transetto del Duomo di S.

Giovanni Battista Vitali

Artificii Musicali...

(frontespizio)

Modena, 1689

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

17

Pietro a Massa (a. 1687)20. Di una successiva

tarda commissione di “un’arma”, cioè uno

stemma, da parte del prelato (a. 1697) poco è

dato ancora di sapere21.

Se Michele Antonio Grandi è, ad oggi, “l’intagliatore” più ‘noto’ di strumenti musicali (a lui è

anche attribuito il salterio della collezione medicea conservata presso la Galleria dell’Accademia

di Firenze, Collezione del Conservatorio

Cherubini)22, c’è da pensare che la città di

Carrara coltivasse ars sculptorea in un settore, a

dir poco esclusivo, soprattutto in considerazione

dell’esistenza di un altro strumento, un violino in

marmo, di inconfutabile creazione ad opera del

carrarese Giovanni Battista Cassarini, conservato

nella stessa Galleria Estense.

Altre testimonianze bibliografiche, nel confermare la sopravvivenza di questa tradizione a Carrara

fino alla metà dell’800, inducono a pensare ad

una vera e propria scuola di cui purtroppo si è

perduta ogni traccia persino a livello di memoria

storica. Andrea Fortini (sec. XVIII), detto

Domenico, “intagliatore di strumenti a fiato”

(flauti, clarini e ottavini), fu probabilmente l’ultimo rappresentante di più generazioni

di carraresi, specialisti in un’arte che

richiedeva rara maestria23.

Pochi sono i dati relativi a Giovanni

Battista Cassarini e, al fine dell’identificazione della famiglia, fondamentale è

la firma leggibile sul fondo dello strumento. Il cognome registrato, contenente un’ evidente abbreviazione (“Casrini),

confuta precedenti interpretazioni e attribuzioni (finora Casarini) e rende giustizia a questo raffinato artista, del quale

nulla avremmo potuto altrimenti conoscere, in quanto gli storici menzionano

esclusivamente il nome di Sante scultore

(forse un fratello) e dell’ornatista Bartolomeo

(1686-1773), ignorando Giovanni

Battista.

La

consultazione

degli atti nota-

18

La chitarra di Michele Antonio Grandi

rili, di battesimo, morte, matrimoni, ha consentito, se non altro, di precisare i dati anagrafici, di

avanzare qualche notizia sulla famiglia e di individuare rapporti di conoscenza tra le famiglie

Grandi e Cassarini.

Giovanni Battista Cassarini nacque, probabilmente a Sorgnano, una piccola località presso

Carrara, il 22 maggio 1643 (morì a Carrara il 13

aprile 1700), figlio di Bartolomeo (a sua volta

figlio di Santino) e di Virginia Conti (figlia del

musicista spoletino Simone Conti). Del suo

matrimonio con Francesca Zambelli si conoscono le figlie Caterina e Virginia24.

L’elevato numero delle famiglie Cassarini a

Carrara, nel corso del Seicento, non ha certo agevolato l’esatta ricostruzione genealogica, ancora

in fase di studio. E’ comunque evidente il coinvolgimento del casato nell’arte della lavorazione

del marmo e del legno, di cui sono testimonianze

tangibili la qualità e il colore del decoro del violino25. La presenza poi nell’asse materno di un

musicista, l’organista e maestro di cappella

Simone Conti26, al servizio della Chiesa di S.

Andrea, rende ancor più verosimile l’esercizio

professionale in un ambito ‘scultoreomusicale’.

Qualche testimonianza supporta nell’affermazione di rapporti di conoscenza tra

le famiglie Grandi e Cassarini; i documenti notarili27 confermano reciproche

presenze in occasione di vendite e atti

testimoniali rendendo così verosimili

anche contatti professionali tra i due

scultori.

Patrizia Radicchi.

Michele Antonio Grandi

Grazzano (Carrara) 16351707

Chitarra (particolare)

Marmo bianco con intarsi

in marmo nero

Galleria Estense, Modena

L

a chitarra, realizzata interamente in

marmo bianco, presenta ricchi motivi ad intaglio,

con riempimenti in pasta di marmo nera. Fregi

floreali e vegetali a foglia d’acanto decorano lo

strumento tanto sulla tavola armonica quanto

sulle fasce e, parzialmente, sul cavigliere a paletta, caratterizzato da forma ondulata sui lati esterni

e sul margine superiore. Lo strumento si compone

di due pezzi: una lastra di marmo per la tavola

armonica e il manico, una base concava per la

cassa armonica e il fondo.

I fregi della tastiera propongono nove piccoli

boccioli, formati da tre elementi di cui un calice

centrale più grande e due petali laterali più piccoli -presenti anche sulla tavola armonica- con

dimensioni progressivamente ridotte dall’alto

verso il basso, in corrispondenza del diverso spazio che intercorre tra un tasto e l’altro. La sezione

tra il capotasto e il primo tasto e la porzione sottostante all’ultimo tasto mostrano invece differenti piccoli motivi a foglia. I tasti –in numero di

dieci-, costituiti da barrette di metallo scuro con

piccola scanalatura centrale (forse ottone brunito)

sono in rilievo e risultano inseriti nel marmo

mentre il capotasto è in marmo bianco e in altorilievo con piccole incisioni longitudinali colorate di nero corrispondenti ai cinque ordini di

corde doppie.

Sulla paletta si trovano cinque ordini di piroli o

caviglie, la cui forma -allargata nella testa con

parte terminale a sfera- si appoggia su una base

circolare che si inserisce nel cavigliere. Il retro

della paletta è completamente in marmo bianco.

Lo spessore del manico, di forma arrotondata,

aumenta gradualmente fino al tacco, decorato

anch’esso con motivo a foglia, mentre la superficie risulta interamente suddivisa in undici piccoli

spazi rettangolari leggermente svasati in basso,

alternati nei colori bianco e nero, le cui differenti

dimensioni sono determinate dalle diverse misure

delle sezioni dei tasti.

La tavola armonica, dal punto di vista decorativo

è articolata in tre sezioni, ciascuna delle quali

presenta caratteristiche proprie. La parte superiore mostra un calice centrale vegetale (rovesciato

verso il basso) che si dirama in due volute a foglia

d’acanto dalle quali fuoriescono quattro boccioli

Michele Antonio Grandi

Grazzano (Carrara) 16351707

Chitarra

Marmo bianco con intarsi

in marmo nero

Galleria Estense, Modena

19

(fior di loto), simmetricamente protesi verso l’alto e discendenti verso la rosetta. Due boccioli

compaiono anche in mezzo ai tralci.

Il fregio inferiore, al di sotto della rosetta, ripropone –a specchio- gli stessi motivi delle volute

superiori che si dipartono però da un nodo centrale-, con dimensioni più ampie e con arricchimenti nel disegno interno; compaiono anche gli stessi

boccioli, due dei quali allungati verso l‘alto, altri

due più piccoli verso i bordi e due minuscoli

rivolti all’interno. In basso i tralci terminano con

due corolle con lo stesso numero di petali disposti

a ruota. Motivi di fiore aperto con pistillo, orientati verso i bordi, si trovano sotto la cordiera e

completano in modo armonico la composizione

decorativa.

Disegni geometrici costituiti da otto elementi

biforcati, si trovano disposti a raggiera all’interno

della rosetta, circondata da una doppia cornice

che, internamente, presenta piccoli cerchi in pasta

nera inseriti in cerchi bianchi di maggiori dimensioni contornati, a loro volta, da doppia filettatura

nera; esternamente la rosetta si articola in fregi a

forma di gigli, alternati nelle dimensioni, con

terminali a piccole sfere.

Il ponticello, posto a separazione del grande e

ricco fregio a volute dal motivo a petali di chiusura, fuoriesce in altorilievo dalla tavola armonica degradando bilateralmente fino a fondersi col

disegno della tavola stessa; presenta doppie incisioni longitudinali da riferirsi ai cinque cori, dei

quali segni visibili appaiono anche sul bordo

esterno inferiore. In corrispondenza di tali piccole

incisioni si trovano, nel bordo bianco superiore

che incornicia la fascia, cinque ordini di fori

Domenico Galli

Sonate, (frontespizio)

Biblioteca Estense

Universitaria, Modena

20

doppi sotto i quali si evidenziano un piccolo tassello rettangolare di marmo bianco e due semicerchi in rilievo, entrambi forati.

Intorno alla tavola armonica si trova una filettatura nera, inserita in mezzo all’orlo bianco che

corre tutt’intorno allo strumento; il bordo, lievemente sporgente e poco arrotondato, ha uno spessore lievemente variabile.

La fascia presenta otto doppie volute concatenate

che ripropongono i disegni della parte inferiore

della tavola armonica, con direzione di apertura

verso l’alto. Superiormente ed inferiormente corre

una filettatura nera inserita nel mezzo del bordi

bianchi; nella parte inferiore del bordo compaiono piccoli tagli longitudinali colorati di nero.

Lo strumento, restaurato nel 1995 presenta alcune

venature sulla tavola armonica, dovute a piccole

lesioni, opportunamente incollate e stuccate.

Alcuni piroli, perduti, sono stati sostituiti da

materiale nuovo, mentre le corde non sono state

ripristinate. Una macchia di colore giallo si trova

nella parte superiore del fregio centrale.

Il violino di Giovanni Battista Cassarini

I

l violino è realizzato in marmo bianco

statuario con delicatissimi intagli di pasta di

marmo lavorata nei colori rosso e giallo Siena.

Sulla tavola armonica, di forma arrotondata nella

parte superiore e priva di due spigoli (“punte”)

rispetto agli attuali strumenti, si appoggiano la

cordiera, il ponticello e la tastiera, quest’ultima in

sospensione sopra il piano.

La cassa mostra decori tanto sulla tavola armonica quanto sul fondo e sulle fasce. Sulla tavola,

sopra il ponticello, si apre - su un nodo di colore

rosso chiaro doppiamente filettato e chiuso da

sottili nastri incrociati -, un disegno a ventaglio di

colore rosso con volute vegetali, viticci e terminali di piccoli fiori con quattro petali aperti; nella

parte inferiore, sotto il ponticello, il decoro vegetale si struttura intorno a due piccoli fori armonici

laterali e risulta più spesso di quello soprastante.

La tavola armonica risulta lievemente rialzata

intorno alla filettatura nera che corre intorno a

tutto lo strumento ed è contornata da un piccolo

bordo sporgente. Il fondo, come la tavola, è lievemente bombato e il bordo simmetricamente spor-

Giovan Battista Cassarini

Sorgniano (Carrara ),

1643-Carrara, 1700

Violino

Marmo bianco di Carrara

Galleria Estense, Modena

gente rispetto al piano superiore. Tra i fregi del

fondo della cassa, quello superiore è sviluppato in

egual misura nel senso della larghezza e della

lunghezza, mentre quello inferiore è meno esteso

nel senso dell’altezza. Entrambi, di colore rosso,

incorniciano un grande giglio, di tipo francese,

della stessa tinta

Nel manico il capotasto è lievemente sporgente e

di colore nettamente più bianco rispetto al colore

generale dello strumento

La voluta del riccio completa il cavigliere e presenta due ben modellate scannellature che separano i nastrini; le parti laterali del riccio chiudono

con due piccole nocette. I quattro piroli o bischeri, sui quali si avvolgono le estremità delle corde,

sono infissi sul cavigliere e ripropongono la stessa forma dei piroli della chitarra.

La tastiera presenta, dal basso verso l’alto, un

piccolo disegno geometrico di forma romboidale

che schiude un cuore con parte terminale interna

conclusa da una piccola croce. Al di sopra, la

tastiera ha una decorazione ripartita in quattro

sezioni, divise tra loro da barrette orizzontali, di

colore giallo, equidistanti l’una dall’altra; tra i

piccoli spazi barrette di colore alternato (giallo

Siena e rosso) si inseriscono nella serie di minuscoli cerchi ordinati a gruppi di due e tre, riempiti di pasta nera. Sul retro del manico si trovano

due figure geometriche modulate sulla forma e

sulle dimensioni del manico e allungate verso il

covino o tallone; di colore chiaro, ciascuna figura

-attraversata da nove piccole tacche-, risulta

orientata nella parte terminale in direzione convergente.

Il ponticello poggia su due piccoli fori; lateralmente ad esso si trovano i due intagli a forma di

effe privi di taglietti trasversali.

Nella parte alta della cordiera, sotto un sottile

rilievo, si trovano quattro fori di aggancio per le

relative corde. In basso, una piccola fessura ha la

funzione di legare la cordiera al bottone sottostante, tramite una corda di sostegno (originariamente forse un budello).

La fascia, incollata alla tavola armonica e al

fondo, presenta losanghe sviluppate nel senso

della larghezza, in pasta nera.

All’interno, sul fondo, risulta incisa la seguente iscrizione: “D.O.M/Jo. Baptista Casrini/Carrara 1687”

La maggiore pesantezza dello strumento nella

21

parte alta fa ipotizzare l’utilizzo di un diverso

spessore del marmo tra la sezione superiore e

quella inferiore. Si segnala, nella parte interna, la

presenza della catena in legno.

Restaurato nel 1995, lo strumento

è in ottimo stato di conservazione;

ricostruiti solo una porzione del

ponticello e, probabilmente, due piroli.

Il flauto dolce

(attribuito a Michele Antonio Grandi)

I

l flauto dolce in marmo conchigliare

lumachella, ha una lunghezza di cm. 34 e un tubo

a forma conica nella parte terminale. Sotto l’imboccatura a becco si trovano il labio e 6 fori, più

un foro laterale per il mignolo, sottostante al

primo foro e lievemente spostato rispetto ad esso.

E’ presente il foro posteriore.

Restaurato nel 1995, lo strumento presenta evidenti segni di rottura in tre pezzi, uno tra il primo

e il secondo foro, e l’altro all’altezza del quarto

foro; tali lesioni non intaccano comunque la particolare bellezza determinata, oltre che dalle proporzioni e dalla cura di lavorazione, dalla rara

qualità di marmo, di per sé già decorativo.

E’ probabile che lo strumento sia opera di Michele

Antonio Grandi e facesse parte della serie di strumenti sopraggiunti a Modena nel 1687, su commissione di Francesco II.

Questi strumenti, entrati a far parte della Galleria

Estense negli anni 1686-7, compaiono negli

inventari del 175128. Da tali documenti risulta la

presenza di due flauti, “uno più grande dell’altro

di marmo venato di bianco e rosso; ed il più piccolo tutto rosso”, mentre relativamente alla chitarra si ricava anche l’esistenza della custodia

(“sua cassa e serratura”), oggi scomparsa. Un

errore di valutazione appare nell’individuazione

del materiale definito “d’alabastro”, comprensibile se si considera la trasparenza, l’omogeneità e il

candore del marmo utilizzato per il violino e la

chitarra.

Secondo la testimonianza di Luigi Francesco

Valdrighi gli strumenti sarebbero stati riconsegnati a Francesco V nel 1868, in quanto “provati

di essere di proprietà privata”29. La conferma

dell’esattezza della notizia si ricava dalla loro

22

presenza nel catalogo del Museo degli strumenti

musicali di Vienna, pubblicato nel 192030. Di lì a

poco (23 giugno 1923) gli strumenti in marmo

tornarono alla Galleria Estense, insieme ad altri

beni restituiti dall’Austria-Ungheria. Ciò si

evince dalla lettera di riconsegna

da parte del Ministero

d e l l a

P u b b l i c a

Istruzione

(Direzione

Generale per le Antichità e le Belle

Arti), rappresentato dall’allora Regio Ispettore

della Pinacoteca di Brera di Milano, Dott. Mario

Solmi, conservata presso la Soprintendenza di

Modena. Dalla ricevuta risultano la chitarra, il

violino e “un piffero di marmo macchiato con

relativi sostegni”31.

E’ evidente che, nell’ultimo caso, al di là della

definizione utilizzata, si alluda chiaramente al

flauto dolce in marmo di lumachella. Manca invece l’altro flauto, forse il più piccolo, presente

negli inventari del 1751.

NOTE

1 Per informazioni su questi studi si rimanda alla bibliografia generale; nel presente articolo si forniscono esclusivamente, in forma

succinta, le fonti archivistiche.

2 Archivio di Stato di Modena (d’ora in poi ASMo), Camera Ducale,

Borsa segreta, bb. 273, 284, 286-9, 293, 297, 298. Su questo materiale è in preparazione uno studio approfondito, relativo all’arte e

alla musica, nel periodo di governo di Francesco II.

3 ASMo, Avvisi e Notizie dall’Estero, bb. 63-5.

4 ASMo, Cancelleria estense, Referendari, Consiglieri, Cancellieri e

Segretari, b. 52b, Lettere di Giuseppe Busseti; Archivio per materia,

Scultori, b. 17/1; Cose d’arte, Miscellanea, b. 19/1; Carteggio

Principi Esteri, b. 1507/C.

5 Di costui, il 10 settembre 1688, furono acquistati “due quadri di

battaglie”.

6 Anche su questo argomento è in corso una ricerca sistematica.

7 Le attestazioni di amicizia erano sensibilmente aumentate a seguito dell’unione di Alderano I Cybo con Marfisa d’Este e, nel primo

Seicento, dopo i due matrimoni tra i Cybo e i Pico della Mirandola.

8 ASMo, Carteggio Principi Esteri, b. 1208/3.

9 Archivio di Stato di Massa (d’ora in poi ASMs), Cybo Malaspina

(salvo diversa indicazione), Lettere ad Alberico II Cybo Malaspina,

b. 328, n. 231; b. 329, n. 38; b. 331, n. 127; b. 332, n. 31; ASMo,

Carteggio Principi Esteri, bb. 1209/4, 1507/C.

10 ASMs, Lettere a Carlo II Principe di Carrara, b. 463, n. 67;

Arch. Card. Alderano, b. 23, p. 181; b. 24, p. 99.

11 ASMs, Notarile Carrara, (d’ora in poi si omette) Lombardelli

Angelo, b. 100, fasc. 1665-75, p. 548; ASMo, Carteggio Principi

Esteri, bb. 1208/3, 1212/7.

Anonimo

sec. XVII

(Michele Antonio Grandi ?)

Flauto dolce

Marmo di lumachella

Galleria Estense, Modena

12 Bertacchini viene richiesto dai Cybo anche nell’aprile 1687;

ASMo, Carteggio Principi Esteri, b. 1212/7.

13 ASMo, Archivio per materia, Scultori, b. 17/1. Potrebbe però

anche trattarsi di un errore di scrittura e alludere invece a Francesco

II.

14 Teoricamente è da suffragare quanto affermato da Bertacchini

nella sua autobiografia -oggi purtroppo perduta-, relativamente

all’impatto prodotto dal suono del marmo in ambiente modenese

quando egli vi fece ritorno nel 1686. Pur mancando la chitarra del

foro centrale, utile per far vibrare la cassa armonica, non si esclude

la produzione di suono, in considerazione del fatto che la cassa è in

un pezzo unico di marmo, scavato al suo interno.

15 Archivio del Duomo di Carrara (d’ora in poi ADC), Battesimi,

VIII, p. 29.

16 ASMo, Archivio per materia, Scultori, b. 17/1; Carteggio Principi

Esteri, b. 1208/3, 1217/7, 1209/4. Non si può invece documentare la

presenza di Grandi nell’anno precedente, riportata da Bertacchini e

ripetuta dagli storici successivi. Per la chitarra e “l’ornamento di

acqua benedetta” Grandi ricevette, non sappiamo se un compenso o

un donativo, rispettivamente doppie 25 per un valore di lire 825,

mentre per il clavicembalo doppie 80, cioé lire 2640.

17 ADC, Battesimi, IV, V, VI, VII, VIII; Matrimoni, I, Morti I-II,

III.

18 Bibliothèque Nationale de France, Ms Italien 2082, f. 68-69v, cit.

in Fabrizio Federici, “Qual redivivo Augusto”. Il cardinale Alderano

Cybo (1613-1700) mecenate e collezionista; tesi di laurea dell’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento

di Storia delle Arti, relatore Prof. Antonio Pinelli, anno accademico

2000/2001, pp. 18-19. ASMs, Lombardelli Angelo, b. 99, fasc.

1660-61, 1 agosto 1660; Lombardelli Angelo, b. 104, Indice 1637,

1662 e 1669.

19 ASMs, Carteggio di Veronica Cybo Salviati, b. 476, n. 174; Arch.

Card. Alderano, b. 6, e p. 437; b. 24, p. 99.

20 ASMs, Arch. Card. Alderano, b. 24, p. 99.

21 ASMs, Archivio Card. Alderano, b. 29, pp. 849, 851, 981 e col 185.

22 Franca Falletti, Renato Meucci, Gabriele Rossi Rognoni (a cura

di), La musica e i suoi strumenti. La collezione Granducale del

Conservatorio Cherubini, Ministero per i Beni e le Attività Culturali-

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e

Prato,Firenze, Giunti 2001.

23 ASMs, Archivio privato Canonico P. Andrei, Miscellanea storica,

b. 7, fasc. 59, p. 88.

24 ADC, Battesimi, VI, p. 116; Battesimi, VII, p. 92; Battesimi, VIII,

p. 4; Morti, III/A, p. 125; Morti, III/B, p. 3.

25 ASMs, Agostini Paolo, b. 95, Rubrica, 1 aprile 1620; Schiffini

Gio. Battista, b. 133, fasc. 1691-2, pp. 97-99.

26 Rimando, per costui, al mio articolo Alberico Cybo Malaspina e

la musica nello Stato di Massa Carrara:1553-1623, <<Studi

Musicali>>, XXX, 2001, n. 2, pp. 348-9.

27 ASMS Ghirlanda Leandro, b. 115 (1673-77), fasc. 1673-74, pp.

4-6; Lombardelli Angelo, b. 98. (fasc.1651-54), pp. 110-14.

28 ASMo Camera Ducale, Cassa segreta, n. 24108, Inventario generale dei dissegni, medaglie e altro, cit. in Ducal Galleria Estense.

Dissegni, Medaglie e altro. Gli inventari del 1669 e del 1751 a cura

di Jadranka Bentini e Patrizia Curti,<<Materiali per la Storia di

Modena Medievale e Moderna>>, pp. 103, IX, Panini, Modena

1999. Ringrazio il Prof. Renato Meucci per i consigli e i suggerimenti offerti per la compilazione delle schede e per la segnalazione

dell’esistenza di questi strumenti.

29 Luigi Francesco Valdrighi, Nomocheliurgografia antica e moderna, ossia elenco di fabbricatori di strumenti armonici con note

esplicative e documenti estratti dall’Archivio di Stato di Modena,

<<Memoria della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di

Modena>>, Modena, Soc. Tipografica, serie 2^, vol. II, 1884, p. 160

, rist. Bologna, Forni, 1967.

30 Julius Schlosser , Die Sammlung alter Musikinstrumente, Wien,

Schroll. 1920, pp. 59, 67, 77.

31 Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emolia, Atti della

della direzione, prot. n. 1032

Patrizia Radicchi.

Domenico Galli

Sonate, (capilettere)

Biblioteca Estense

Universitaria Modena

23

D ue preziosi intagli:

il violoncello e il violino di Domenico Galli

Per

il duca Francesco II, la

cui passione per la musica e la letteratura superava i doveri di governo,

furono realizzati dal parmense

Domenico Galli , intagliatore, decoratore, calligrafo e musicista due

strumenti, pregevoli esempi dell'arte

dell' intaglio.

Si tratta di un violino e violoncello definiti muti, poiché il ricco intaglio trafora la

cassa sonora, mostrando chiaramente che

simili preziosi manufatti sono stati commissionati più per accrescere il gusto collezionistico del principe che per rispondere

a reali esigenze di qualità strumentale.

Il violino realizzato nel

1687 presenta, in un piccolo

medaglione in cima alla

tastiera, una iscrizione ove

vi è la dedica dell' artista al

duca: ”SER..MA ALT.ZA/

La mia dolcezza animata dal

commando augusto di V.A.S.

ardisce sperare benigno gradimento di quest’ opra che

figlia de di lei serenissimi co

tante bocche quanti sfori mostra,

ambisce pubblicare all’ universo / Parma il di P.o

Sett. bre 1687/di V.A.S./

Um.o Div.oet ob.oS.o/

Dom.o Galli”.

Anche il violoncello presenta analoga dedica, e

fu offerto dall’artista al

Duca l’ 8 settembre 1691

corredato da una rassegna di dodici sonate composte appositamente per

Francesco II d'Este.

24

Domenico Galli

notizie dal 1687 al 1691

Violoncello

Legno intagliato

Galleria Estense, Modena

Lo strumento è impreziosito da un ricchissimo

intaglio in una profusione di idee decorative e

motivi allegorici che culminano nel fregio

superiore ove è raffigurato un drago svolazzante. Nella cassa, sul retro, il prezioso intaglio si snoda in una serie di raffigurazioni

allegoriche con Orfeo che suona la lira e

nella parte bassa Ercole che abbatte l’ Idra ,

Pallade, il leone e la Perfidia. Queste allegorie secondo Luigi Francesco Valdrighi1 erano

riferibili alle vicende politiche occorse alla

sorella del Duca Francesco II, Maria Beatrice

d' Este, la quale andò sposa a Giacomo Stuart,

diventando regina d' Inghilterra. Nel 1688 i

cattolici Stuart furono però spodestati, insieme al loro figlioletto Giacomo Stuart III,

erede al trono cattolico d’Inghilterra, dal protestante Guglielmo d'Orange.

Il ricco intreccio di intagli rimanda ad una

rappresentazione, quasi soffocante, di ornati,

puttini, fiori, frutti, ricci, armi, medaglioni,

espressione tipica del gusto barocco, forse

esageratamente ripetuto nell’ intaglio ma efficace nella composizione.

La viola contralto di

Girolamo e Antonio Amati

ecentissima la collocazione, a pieno

titolo, nel percorso espositivo della Galleria

Estense di un pregevolissima viola, esempio

della liuteria cremonese dei primi decenni

del ‘600.

La viola, di taglia piccola (la cassa misura 406

mm di lunghezza, il che la rende per dimensioni estremamente rara) fu eseguita dai fratelli Girolamo e Antonio Amati.

Dall’ etichetta all’interno della cassa armonica si desume che sia stata realizzata nel 1620.

L' attribuzione alla bottega Amati2 confermata dal modello della cassa, del riccio e delle

"FF" insieme alla proporzione della forma, gli

spessori e la bombatura della tavola e del

fondo, non lasciano dubbi circa l'originalità;

al contrario non sono originali la cordiera e la

R

Domenico Galli

notizie dal 1687 al 1691

Violino

Legno intagliato

Galleria Estense, Modena

25

L a musica nelle mani

tastiera , comunque sostituiti in un intervento

di restauro antico .

L'’assenza di documenti d’ archivio e di

riscontro negli inventari estensi non consente,

allo stato attuale, di risalire al committente ne’

a quando e come sia arrivata nelle collezioni

ducali. Da un altro cartellino a corredo dello

strumento si desume che sia stata restaurata a

Mainz nel 1795. Sottoposta nel 1914 ad intervento di restauro dal liutaio modenese Pietro

Messori, la viola si presenta oggi in ottimo

stato di conservazione.

Nelle collezioni della Galleria Estense si conserva un altro strumento attribuito alla Bottega

Amati: si tratta di un violoncello attribuito a

Nicola Amati da un etichetta posta all' interno

della cassa <Nicolaus Amatius Cremonien

Hiero/Nimi filii Antoni Nepos fecit

Ao.1676>.

Una recente indagine fa ritenere che lo strumento sia una copia riferibile a Scuola Tedesca

dell' '800, nello stile dei violoncelli di Nicola

Amati, ove anche l'etichetta è "una copia".

NOTE

1 L.F. Valdrighi. Di un’arpa un violino e un violoncello che si

conservano nell' odierno Museo Artistico Estense. Nel testo

Valdrighi descrive sul retro del violino il ricco intaglio allegorico riferibile a Maria Beatrice Stuart e alle sorti della sua

famiglia,. E' questo un errore che ha generato tra gli storici

confusione, poiche il violino è stato eseguito nel 1687, un anno

prima della cacciata degli Stuart.

( 1688) In realtà le allegorie: Ercole, Pallade, Orfeo, il leone

ecc, non sono sul retro del violino ma sono sul retro del

Violoncello, costruito tre anni dopo(1691) la cacciata degli

Stuart.

2 La viola Amati è stata oggetto di studio da parte del liutaio

Carlo Chiesa di Milano, la cui relazione tecnica sul manufatto

è stata utilissima per la redazione di questa scheda

Nunzia Lanzetta

Antonio e Girolamo Amati

Primi decenni del sec. XVII

Viola contralto

Galleria Estense, Modena

26

Fabbricatore Gennaro

chitarra (particolare)

Napoli – 1822

L

a “musica nelle mani” è un’affermazione coniata per puntualizzare il fulcro intorno

al quale ruota la capacità di creare e di usare

uno strumento musicale, l’utensile più bello

e più straordinario che “ l’homo faber “

abbia saputo costruire, ricavando da una

materia inerte (sia questo legno, metallo,

osso), il modo di generare il suono e le

meraviglie che dal suono o dai suoni,

opportunamente organizzati dalla mente

umana, si possono generare.

Con le mani il liutaio, il cembalaro o il

costruttore di strumenti a fiato, generano lo

strumento musicale ed il musicista, con l’interazione delle mani su di esso, genera il

suono,”fiore” di quella creazione, che emana il

suo “profumo”, in musica.

Questa successione di eventi è altresì la summa

di tecnica, logica, ispirazione, istinto, intuizione,

ovvero l’uomo nella sua essenza creativa.

Ecco perché gli strumenti musicali possono

essere considerati una delle testimonianze più

complete della storia dell’artigianato creativo, poiché raccontano il lavoro dell’uomo nel corso dei secoli, le sue invenzioni e tecnologie, i meccanismi, i

congegni e le alchimie che l’Antico

ha dovuto da sempre escogitare per

“trasferire sulla terra”, “le armonie

delle sfere celesti” (Severino

Boezio,V° sec.).

Un oggetto progettato per fare

musica, è un oggetto d’arte, per

sua natura fragile e delicato, con

una struttura calcolata, in ogni

tempo, al limite delle possibilità

costruttive e proprio per questa

ragione esso è particolarmente soggetto al degrado, alla perdita delle

sue qualità intrinseche ed è inoltre

esposto a tentazioni di recuperi funzionali

indiscriminati, che hanno purtroppo già com-

27

promesso in passato molti documenti ed esemplari unici.

C

ome oggetto d’arte , lo strumento musicale si è sempre identificato

come qualcosa di esclusivo, a volte

di unico, quindi una rappresentazione di preziosità che ha sempre appassionato nobili ed aristocratici delle

varie epoche, eleggendolo a simbolo

di una ricchezza non solo oggettiva.

Lo strumento musicale ha accompagnato l’uomo nei suoi riti tribali,

nelle sue battaglie di conquista, nei

suoi lutti, nei suoi momenti di vita

sociale, nei momenti di riflessione e

di ispirazione, nei suoi pellegrinaggi.

C

ome oggetto storico, ha ricevuto

un contributo fondamentale dalla

cultura Islamica, che ha completamente condizionato e trasformato la

nostra cultura.

Basti pensare che fino all’avvento

dell’Islam, non si conosceva il

“suono continuo” su uno strumento

a corda.

Gli Islamici ci hanno portato lo strumento ad

arco con il “rebàb” (diverrà la medioevale

“ribeca”) ed i “kemànge” a braccio e a gamba.

Il liuto con la cassa piccola ed il manico lungo

era già noto agli Egiziani, ma gli Arabi hanno

introdotto lo ”el-ud “, < il legno> (perché aveva

la tavola armonica in legno e non in pelle), che si

trasformò nelle varie accezioni di “Lute”, “Laute”

e da noi “Liuto”, con la grande cassa ovoidale, il

fondo bombato a strisce, il manico corto e largo

ed il cavigliere a spatola ripiegato.

Il liuto sarà il protagonista di tutta la nostra cultura del Rinascimento, tenterà di sopravvivere

all’avvento delle più comode “tastiere” con gli

arciliuti, le tiorbe e i chitarroni, ma infine rimarrà

solo un importante testimone di una grande civiltà musicale.

J.W. Oberlennder

flauto diritto contralto

in avorio

Norimberga

Callezione privata

28

E pensare che nel 1507, in assoluto, fu proprio

musica liutistica, la prima musica “strumentale”

stampata.

La moda del liuto, seguita a breve termine da

quella della chitarra, si diffuse per tutta l’Europa.

Lo strumento aveva i requisiti per essere ben

accetto ovunque: a corte, in chiesa, nella strada.

E’ infatti uno strumento polifonico, che permette

di assecondare il gusto musicale più colto; è

facilmente trasportabile e ciò lo rende idoneo a

svariate occasioni di musica d’insieme.

Ha una sua intrinseca nobiltà timbrica, tanto da

venir definito come “il divin Liutto, Rè di tutti li

strumenti”.

La moda del liuto creò un notevole

mercato di strumenti, corde e accessori vari.

Si pensi, ad esempio, che secondo le

scritture contabili del Porto di

Londra, tra il 1567 ed il 1568, nel

corso di dieci mesi, vennero importati 86 liuti (di cui 12 da Anversa, 14

da Colonia e 24 da Venezia) e 13.848

corde di budello.

Nella stessa epoca, acquistare un

liuto, per esempio a Bologna, città

con un’elevata concentrazione di

liutai, equivaleva oggi ad acquistare

un mini-appartamento.

Ora, poteva accadere che uno strumento appartenente ad una famiglia,

acquistasse un particolare favore del

pubblico e sviluppasse, col tempo,

una sua letteratura autonoma, che

non era più riconducibile a quella

della famiglia originaria.

Così è accaduto al violino, illuminante prova dell’intelligenza umana;

da una sterminata famiglia di viole

(da gamba, da braccio, d’amore,

pompose e via dicendo) e dalle lire

da braccio

(che denunciano la loro origine

Islamica dal cavigliere con i piroli frontali),

Cerino Lorenzo

flauto traverso in avorio

fine XVIII sec.

Torino

Callezione privata

anche i liutai contribuirono, con lenta ed

implacabile tenacia, a condensare in quattro

strumenti ad arco (violino, viola, violoncello e contrabbasso, corrispondenti alle

voci di soprano, tenore, baritono e

basso), tutte le proprietà delle famiglie originarie, riducendone anche

l’incordatura a quattro corde semplici.

E’ accaduto altrettanto

per lo strumento più

piccolo

della famiglia

del

liuto, quello

che già alla

fine

del

Seicento

veniva chiamato “mandolino”.

Nel

secolo

XVIII° si hanno

diversi modelli

di mandolini,

ognuno dei quali

era espressione

di

letteratura

musicale piuttosto sviluppata.

Nella classificaz i o n e

Ottocentesca si

avevano così il

mandolino lombardo, il napoletano, il

genovese, il bresciano, il fiorentino, il padovano, il

senese, il romano, il

siciliano.

Dal mandolino, inoltre, si sviluppò

un’intera famiglia di

cordofoni a pizzico che comprendeva il modello

soprano, il tenore ed il basso.

Riguardo alla chitarra, attorno al XVI° secolo, si ha

una prima diffusione di un modello di strumento a

quattro ordini di corde (es.Belchior Dias ),assai

apprezzato in Spagna, Francia ed Italia.

Con l’aggiunta di un quinto ordine di corde

(“ordine” sta per corda doppia), lo strumento si

afferma in tutta Europa, con forme e dimensioni

diverse, creando delle vere scuole nazionali.

Parallelamente si consolida la fama di alcuni

liutai, i cui strumenti già all’epoca erano ricercati e collezionati: ricordiamo i Sellas di Venezia,

attivi già nella prima metà del Seicento.

I Voboam a Parigi, che produssero strumenti

intarsiati e riccamente decorati di gran pregio,

come pure J.Tielke, di Amburgo, famoso anch’egli

per gli intarsi.

In Italia Antonio Stradivari portò il proprio personale contributo alla costruzione della chitarra

ed in seguito Luigi Marconcini, della corte di

Ferrara (allievo di Omobono Stradivari, figlio

del sommo Antonio) ed il figlio Giuseppe

Marconcini, allievo di Lorenzo Storioni.

Menzionato nell’anno 1816, nel Carteggio del

Conte Cozio di Salabue, come abile aggiustatore

attivo in Ferrara, G. Marconcini fu inoltre buon

violinista e amico di Nicolò Paganini.

Mentre a Napoli, alla Corte della Regina

Margherita, GiovanBattista e Gennaro

Fabbricatore furono fra i più famosi costruttori di

chitarre.

Ignoto alla nostra cultura il “salterio”, derivato

dall’arabo “qànùn” (medioevale:canone).

Quando si applicherà una tastiera al salterio,

nasceranno la spinetta, il clavicembalo e, alla

fine, anche il pianoforte, che non è altro che un

grande salterio non più a pizzico, ma a percussione.

Questi sono solo alcuni accenni storici al fascino

di esercitarsi nella “raccolta” di violini, chitarre,

flauti, arpe, cembali, e strumenti musicali in

genere, fino a creare la “collezione storica”, ricca

di suggerimenti per coloro che cercano il fascino

dell’antico e godono dell’esperienza profonda di

G. Gelso (?)

fece in palazzo

Zambeccari

Bologna – 1806

29

essere nel mezzo delle conoscenze insite nelle

forme degli oggetti che la compongono.

Ma una raccolta pone la necessità di una catalogazione; ed è antica la preoccupazione di catalogare gli strumenti musicali nei loro vari

generi.

I cinesi, ai quali si è spesso

avuta l’abitudine di far risalire

antiche invenzioni o antiche

soluzioni, hanno proposto delle

classificazioni pittoresche come

i loro manufatti, secondo la

materia, i punti cardinali, le stagioni dell’anno, gli elementi

(terra-aria-acqua-fuoco).

Per esempio i tamburi, se matericamente fanno parte della pelle

(membrana percossa), rappresentarono il Nord, l’inverno,

l’Acqua e via dicendo.

Il mondo Greco e Romano,

invece, impostò una classificazione che perdurò nel Medioevo

e, naturalmente, andiamo già sul

concreto: si stabilirono le tre

grandi classi degli strumenti a

percussione (senza distinguere

gli idiofoni dai membranofoni),

degli strumenti a fiato e degli

strumenti a corda.

I primi furono chiamati dai

Greci “kroustikon”, dai Romani

“pulsatile” e dai Medioevali

“percussionalia”.

Gli strumenti a fiato per i Greci

erano “pneumatikon”, per i

Romani “inflatile” e per i

Medioevali “inflatilia”.

Gli strumenti a corda “enchordo” (Greci), “tensile” (Romani), “tensibilia” (Medievali).

Ma dobbiamo arrivare alla fine del 1700 per rag-

30

giungere una chiara e unanime classificazione

tipologica delle famiglie di strumenti, con la

nascita dell’orchestra classica, per la quale operarono tre fra i maggiori compositori di tutti i tempi: F.J.Haydn,

W.A. Mozart e L.V. Beethoven.

A quell’epoca, il clavicembalo e la

sua famiglia di strumenti derivati,

stava perdendo popolarità rispetto

al nuovo pianoforte, gli strumenti

a fiato venivano perfezionati con

valvole e chiavi, la famiglia del

violino veniva modificata secondo

una nuova geometria e suonata coi

nuovi archi modificati da Tourte

(Francia), la famiglia dei liuti

lasciava sempre più spazio alle

chitarre.

A poco a poco, i legni e gli ottoni

si diversificarono, acquistando una

maggiore importanza, fino ad

assumere una propria autonomia,

al punto di divenire essi stessi

concertanti (migliorie tecniche ed

il conseguente ampliamento delle

potenzialità espressive di questi

strumenti musicali, fecero assumere loro ruoli di primo piano

nelle produzioni musicali dei

musicisti del tempo, sia con la

funzione di solisti che come formazioni di gruppo. Mozart e

Haydn, in particolare, composero

opere nelle quali il ruolo dei

“legni” e degli “ottoni” era di

primo piano).

L’esposizione dei “quadri sonori”

divenne così sempre più ricca di

sfumature timbriche e colori d’espressione e fu

rivolta ad un pubblico sempre più vasto.

Quest’ultimo fattore, in molti casi, condizionò lo

stile costruttivo degli strumenti musicali verso

COLLEZIONe

Lorenzo Frignani

e

C ollezioni Private

Anonimo

liuto (particolare)

probabilmente Napoli

XVIII sec.

31

chitarra

MARCONCINI GIUSEPPE

Ferrara - 1805

32

chitarra

MARCONCINI GIUSEPPE

Ferrara - 1824

33

chitarra

MARCONCINI GIUSEPPE

Ferrara - 1800

Callezione privata

34

chitarra

FABBRICATORE GENNARO

Napoli - 1801

Callezione privata

35

chitarra

FABBRICATORE GENNARO

Napoli - 1820

36

chitarra

FABBRICATORE GENNARO

Napoli – 1822

Chitarra di pregevolissima fattura,

probabilmente destinata ad una

persona molto importante della nobiltà

dell’epoca.

Strumenti di questo livello nascevano

spesso come pezzi unici

37

chitarra

FABBRICATORE GENNARO

Napoli – 1830

Splendido esempio dove si manifestano già influenze “viennesi”

(nella meccanica) e “francesi”

(nella decorazione floreale della

tavola armonica e nel modello del

ponticello

Callezione privata

38

chitarra

GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE

Napoli – 1799

Uno dei primi esempi di chitarra a 6 corde

semplici

39

chitarra

DE GRADO GAETANO

Napoli – 1807

Raffinatissimo strumento di

questo autore del quale si

hanno pochissime informazioni

biografiche

40

chitarra

RIVOLTA GIACOMO

Milano – 1807

Di questo importante autore

milanese ne parla il Conte

Cozio di Salabue nel suo

“Carteggio” per la qualità

delle sue vernici.

Uno strumento analogo è conservato nella collezione di

strumenti storici del Castello

Sforzesco di Milano

41

chitarra

GUARMANDI FILIPPO

Bologna – 1803

Callezione privata

42

chitarra

ERTL JOHANN

Vienna – 1817

43

chitarra

ZUCCONI GIACOMO

Bologna – 1811

Importantissimo autore

bolognese di cui si conoscono

pochissimi strumenti

44

chitarra

DA GENNARO

Napoli - 1822

Raffinatissimo autore di cui mancano

notizie biografiche

45

chitarra

STAUFER GEORG

prima metà XIX sec.

Il più importante autore viennese

del primo ottocento.

Particolarità delle sue chitarre

era la possibilità di regolare

il manico con un sistema “basculante” agendo su di una vite che

fissava il manico stesso alla

cassa armonica

46

chitarra

LACOTE RENE’

Parigi – prima metà dell’ottocento

Callezione privata

47

chitarra

etichetta PONS

Londra – inizio XIX sec.

48

chitarra

ROMANO MARENGO-RINALDI

Torino - metà XIX sec.

Strumento costruito su modello e nello stile

dei“Guadagnini”.

49

chitarra

PANORMO LOUIS

Londra – 1849

Callezione privata

50

liuto

Anonimo

probabilmente Napoli

XVIII sec.

51

mandolino

SMORSONE GIOVANNI

Roma – 1721

Callezione privata

52

mandolino

MOLINARI GIUSEPPE

Venezia - metà XVIII sec.

Callezione privata

mandolino

PRESBLER GIUSEPPE

Milano - 1793

Callezione privata

mandolino

ANONIMO

metà XVIII° sec.

Callezione privata

53

mandolino

GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE

Napoli – 1781

Callezione privata

54

mandolino

VINACCIA GIOVANNI

Napoli – metà XVIII sec.

Callezione privata

Pochette di mandolino

Napoli – metà XIX sec.

mandolino

ALBERTINI E FIGLI

Milano – XIX° sec.

55

salterio

Anonimo

metà XVIII sec.

Callezione privata

salterio

Anonimo

probabile Venezia metà

XVIII sec.

Callezione privata

56

57

violino

GOBETTI FRANCESCO

Venezia – 1713