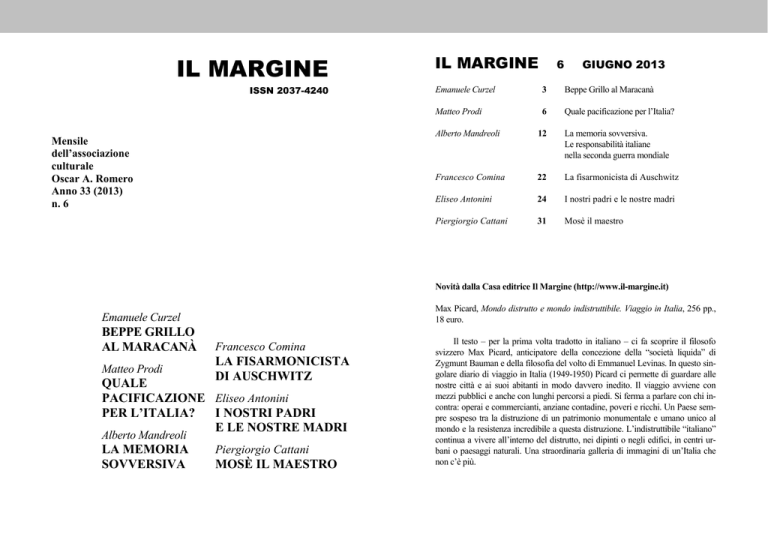

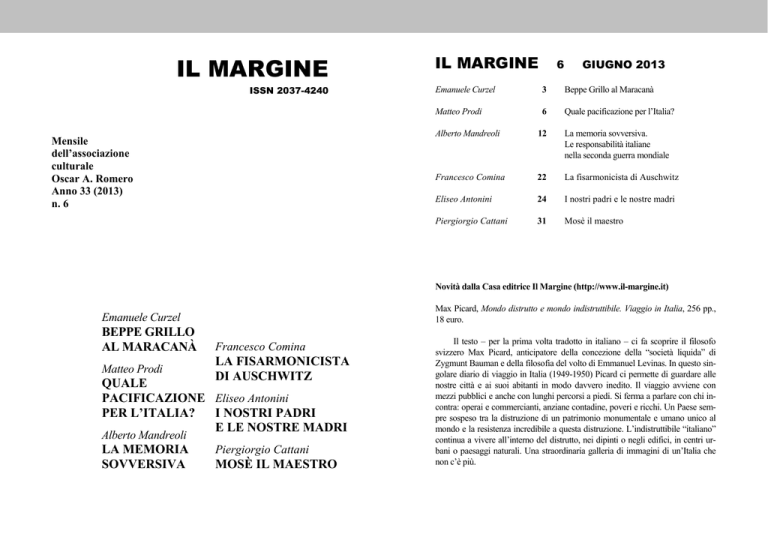

IL MARGINE

ISSN 2037-4240

Mensile

dell’associazione

culturale

Oscar A. Romero

Anno 33 (2013)

n. 6

IL MARGINE

6

GIUGNO 2013

Emanuele Curzel

3

Beppe Grillo al Maracanà

Matteo Prodi

6

Quale pacificazione per l’Italia?

Alberto Mandreoli

12

La memoria sovversiva.

Le responsabilità italiane

nella seconda guerra mondiale

Francesco Comina

22

La fisarmonicista di Auschwitz

Eliseo Antonini

24

I nostri padri e le nostre madri

Piergiorgio Cattani

31

Mosè il maestro

Novità dalla Casa editrice Il Margine (http://www.il-margine.it)

Max Picard, Mondo distrutto e mondo indistruttibile. Viaggio in Italia, 256 pp.,

18 euro.

Emanuele Curzel

BEPPE GRILLO

AL MARACANÀ

Matteo Prodi

Francesco Comina

LA FISARMONICISTA

DI AUSCHWITZ

QUALE

PACIFICAZIONE Eliseo Antonini

I NOSTRI PADRI

PER L’ITALIA?

E LE NOSTRE MADRI

Alberto Mandreoli

LA MEMORIA

SOVVERSIVA

Piergiorgio Cattani

MOSÈ IL MAESTRO

Il testo – per la prima volta tradotto in italiano – ci fa scoprire il filosofo

svizzero Max Picard, anticipatore della concezione della “società liquida” di

Zygmunt Bauman e della filosofia del volto di Emmanuel Levinas. In questo singolare diario di viaggio in Italia (1949-1950) Picard ci permette di guardare alle

nostre città e ai suoi abitanti in modo davvero inedito. Il viaggio avviene con

mezzi pubblici e anche con lunghi percorsi a piedi. Si ferma a parlare con chi incontra: operai e commercianti, anziane contadine, poveri e ricchi. Un Paese sempre sospeso tra la distruzione di un patrimonio monumentale e umano unico al

mondo e la resistenza incredibile a questa distruzione. L’indistruttibile “italiano”

continua a vivere all’interno del distrutto, nei dipinti o negli edifici, in centri urbani o paesaggi naturali. Una straordinaria galleria di immagini di un’Italia che

non c’è più.

Il Margine 33 (2013), n. 6

Te lo do io il Brasile

Beppe Grillo al Maracanà

EMANUELE CURZEL

S

crivere oggi, qualche giorno dopo le elezioni amministrative, sul movimento guidato da Beppe Grillo può sembrare beffardo. È infatti fin

troppo facile fare ironia su un “qualcosa” che ha perso – a seconda dei casi – la metà, tre quarti, quattro quinti dei consensi raccolti solo tre mesi

prima, fino a giungere a percentuali paragonabili a quelle di una qualunque

UDC (per di più, nell’unica città di medie dimensioni in cui è andato al ballottaggio, cioè Ragusa, con un pauroso squilibrio tra voto al candidato sindaco, il 15%, e voto alla lista, il 10%: come a dire che Federico Piccitto

gode di un gradimento superiore a quello di Beppe Grillo). È d’altronde

inevitabile che il crollo di una lista che a febbraio aveva raccolto un quarto

dei consensi, e che ambiva a fare ben di più, susciti commenti che vanno dal

“ben gli sta” al “ve l’avevo detto”.

Questo corsivo ha però un’intenzione almeno parzialmente diversa:

vorrei infatti, astraendomi dall’attualità più stretta, fare qualche domanda e

tentare un risposta in chiave “storica”, prendendo spunto da una constatazione dello stesso Grillo. Il 12 giugno, in uno dei post inviati dal suo bunker

elettronico, rivolgendosi a coloro che a febbraio avevano votato per 5Stelle

egli ha scritto: «con il vostro voto avete cambiato la Storia del Paese» (le

maiuscole nell’originale). Lo dico non con ironia ma con rammarico: è vero, l’ha cambiata; e hanno contribuito a cambiarla anche le decisioni prese

dal MoVimento nelle settimane successive. Un giorno dovremo pur chiederci: come mai gli italiani, al termine del ventennio berlusconiano, si divisero

al punto da rendere impossibile la costituzione di una maggioranza parlamentare omogenea? come fu possibile che, raccogliendo poco più di un

quinto dei voti (il PdL è giunto al 21,6%), Silvio Berlusconi poté tornare a

tenere in scacco il Paese? come fu possibile impedire a Romano Prodi di

diventare presidente della Repubblica?

So che a queste domande si potrebbero dare moltissime risposte, e che

molte risposte conterrebbero una parte di verità. Da parte mia vorrei aggiungerne una. La trovate qui: http://www.youtube.com/watch?v=c_LZQRyjTg. E se avete visto il filmato, ora potete anche girare pagina.

3

Il filmato che avete visto è tratto da una delle trasmissioni televisive

più fortunate di Beppe Grillo, Te lo do io il Brasile, andata in onda in prima

serata su Rai1, tra il marzo e l’aprile 1984, con la regia di Enzo Trapani

(presidente del consiglio Bettino Craxi, ministro delle poste e telecomunicazioni Antonio Gava). Si trattava del seguito ideale all’altra parimenti fortunata trasmissione Te la do io l’America (1981), che aveva dato al comico

genovese la notorietà. Era un mix di interventi e sketch in studio alternati a

filmati che parlavano ironicamente della realtà brasiliana (e delle “avventure” di Grillo stesso in Brasile). Una trasmissione divertente, anche se i

ritmi non erano probabilmente quelli odierni.

Come avrete visto, nel filmato Grillo si trova in una situazione surreale. È al Maracanà, il più grande stadio del

mondo, sul campo di gioco, con

maglietta, pantaloncini e scarpette regolamentari. Sul tabellone compaiono i nomi delle

due squadre pronte a sfidarsi:

Grillo e il Resto do Mundo. Ma

sul prato c’è solo lui. Che corre, dribbla, tira, mima un fallo

subito, se la prende con l’inesistente arbitro, entra a gamba tesa, ostenta

innocenza, segna, segna ancora, gioisce, infine vince. Sette a zero. Una scenetta spiritosa che strappa risate e applausi.

L’uomo e il personaggio

Nella vicenda politica grillina c’è una questione che mi lascia sottilmente inquieto. Nel mondo dello spettacolo, e a maggior ragione tra i comici, è frequente – vorrei dire obbligatoria – la distinzione tra l’uomo e il personaggio. Charlie Chaplin non è Charlot, Paolo Villaggio non è Ugo Fantozzi, Rowan Aktinson non è Mr. Bean. Ci possono essere maggiori o minori

“somiglianze”, ma la convergenza darebbe esiti grotteschi e persino pericolosi. E così penso, e continuo a pensare, che il Beppe Grillo che gioisce per

4

Il Margine 33 (2013), n. 6

la vittoria per sette a zero sul Resto del Mondo sia un personaggio; che

l’uomo sappia che si tratta solo di una scenetta comica, non della realtà, e

di non aver vinto alcunché. E così a lungo avevo pensato che il Grillo del

“Vaffa day”, capace di catalizzare le energie delle piazze (e poi anche delle

urne) non fosse esattamente il Giuseppe Grillo della realtà. Che la sua enfasi retorica, la sua violenza verbale, i suoi paradossi e le sue incongruenze

fossero solo espedienti per destare l’attenzione, non un programma di governo. A lungo ho atteso che il ghigno potesse allargarsi in un sorriso: vi ho

preso in giro, lo so benissimo che non ho sconfitto nessun Resto do Mundo.

L’ho fatto per attirare la vostra attenzione, per darvi un momento di allegria o di consapevolezza, per provocarvi o per farvi pensare, ma so che la

dimensione politica è una cosa un po’ diversa: e quello non è il mio mestiere. Com’è noto questo modo di leggere la vicenda grillina è ormai sempre

meno sostenibile.

Ci piace vincere facile

E allora mi è tornata in mente la scena in cui Grillo fa quello che tutti

noi (tutti noi maschi, per lo meno) vogliamo da una vita, e mai potremo fare

(forse). Stravincere al Maracanà, segnando sette reti. Un sogno sfrenato, al

limite di ogni immaginazione. Grillo lo ha sognato. E a questo punto posso

anche pensare: ha creduto che fosse vero.

Riprendiamo le domande di partenza. Come fu possibile? Perché così

tante persone diedero tanta forza al (movimento del) comico genovese Giuseppe Grillo, negando credito a proposte ben più sensate e strutturate? E

come fu possibile che egli, forte di tanto consenso, abbia continuato a negare e a negarsi la possibilità di agire, di incidere davvero nella realtà?

Il fatto è che nei sogni sfrenati non ci sono vie di mezzo. Sono seducenti

proprio per questo: non hanno limiti, e pretendono di non averne. In un

Paese privo di futuro e di prospettive ci rifugiamo in essi. Li votiamo. E

quando siamo in un (bel) sogno non accettiamo di fermarci a metà. Pensiamo che sia necessario, obbligatorio, che non esista altro, che non ci possano e non ci debbano essere interruzioni e compromessi.

In queste settimane, in questi mesi, la realtà sta tornando – nel bene e

nel male – a bussare alla porta. Non è un auspicio, non è una speranza, è un

dato di fatto, alla faccia di chi ha pensato e pensa di potersi rifugiare nel

proprio personale sogno del Maracanà. Te la do io l’Italia.

5

Quale pacificazione

per l’Italia?

MATTEO PRODI

L

e ultime elezioni hanno lasciato il nostro Paese in una situazione difficilissima, in cui è davvero arduo sperare in una stabile governabilità.

Ininterrottamente il Pdl e il suo leader Silvio Berlusconi hanno mostrato una

quasi assoluta disponibilità a formare un governo di larghe intese, manifestando un inedito desiderio di pacificazione nazionale. Affermano che è ora

che la politica volti pagina, che si esca dall’odio antiberlusconiano per occuparsi del bene delle persone, in particolare di quelle che sono più toccate

dalla crisi, dalla perdita del lavoro, dalla povertà.

Non vi è dubbio che l’Italia abbia bisogno di pacificazione1; vi è, invece, qualche dubbio sulla limpidezza di queste affermazioni da parte del centro-destra, in particolare per il fatto che contengono il non troppo velato desiderio dell’ex premier di svolgere un fantasioso ruolo di padre della patria,

gestendo in prima persona le riforme istituzionali, aspirando a diventare senatore a vita o addirittura a essere eletto presidente della Repubblica.

In realtà, ciò che lascia maggiormente stupiti è il fatto che tutto questo

provenga dalla persona che ha deliberatamente inserito nella competizione

politica italiana un odio, in particolare un odio anticomunista, che non ha

spiegazioni né nella storia attuale dell’Italia né nella proposta politica di coloro che, a torto o a ragione, sono considerati come gli eredi del PCI. Difficile, infatti, contraddire la tesi secondo cui una parte non irrilevante dei successi elettorali di Berlusconi derivano dal suo continuo sventolare la possibilità che l’Italia sia governata da ipotetici seguaci di Marx.

Non è questo il luogo per ri-analizzare il ruolo del PCI nel nostro secondo dopoguerra. Può essere storicamente dimostrabile il pericolo che

1

6

Il punto in questione è già stato affrontato in varie occasioni; cfr., ad esempio, S. Tanzarella, La purificazione della memoria, Bologna, EDB, 2001.

l’Italia finisse nell’orbita di influenza (potremmo dire sudditanza)

dell’URSS; può essere messo in evidenza anche il fatto che i comunisti abbiano scelto, a quel punto, di dedicarsi maggiormente alle amministrazioni

locali, costruendo una rete rilevante di potere anche con il mondo degli affari, soprattutto attraverso le cooperative rosse. Può essere, quindi, affermato

che il nostro paese avesse come un bilanciamento di poteri che ruotava attorno all’asse DC-PCI. È stato, in ogni caso, chiaro che quella sinistra in Italia non poteva governare: moltissimi veti lo impedivano; e anche qui gli storici ci diranno quanto abbiano contato i veti degli USA e del Vaticano.

Mettere in fila i nomi di Dossetti, di Moro e di Romano Prodi ci mostra

come l’alleanza delle forze realmente popolari (quelle, cioè, per vocazione

chiamate a curare gli interessi del popolo) non fosse possibile; e quando è

stata possibile è stata spazzata via da movimenti sotterranei, ancora difficili

da decifrare.

Rimane il fatto che, quando nel 1996 l’Ulivo si presentò alle elezioni,

una parte non irrilevante dell’entusiasmo dei suoi sostenitori era data dal fatto che famiglie, amici, cittadini che si erano sempre sentiti dalla stessa parte

della barricata potevano votare lo stesso simbolo, lo stesso leader, perché

molte contrapposizioni ideologiche erano cadute.

Rimane il fatto che nel 2013 persone ancora dichiarano di non poter votare PD, a causa di colpe, delitti compiuti da individui che si richiamavano

all’ideologia comunista.

Rimane il fatto che il crollo della prima repubblica ha travolto tutti i

partiti tradizionali, ma ha appena sfiorato il PCI, che ha semplicemente operato qualche ritocco estetico cambiando ripetutamente nome e simbolo.

No, l’Italia non è un paese riconciliato, pacificato; ma non riuscirà certo a pacificarlo l’uomo che ha deliberatamente portato al conflitto permanente la competizione politica, la competizione democratica, contando su un

controllo intollerabile dei mass media. L’Italia ha bisogno di ritrovare le sue

radici, a partire da quella Costituzione, nata dal desiderio delle varie forze

politiche di costruire davvero una nuova umanità, ma che proprio dalla

mancata riconciliazione nazionale è stata bloccata2.

2

Interessanti, a tale proposito, gli studi di Claudio Pavone; cfr., ad esempio, Una guerra

civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza, Torino, Bollati Boringhieri,

1991.

7

Un episodio della storia della Chiesa di Bologna

Il problema è molto profondo. Una rapida scorsa a un episodio della

storia della chiesa di Bologna può aiutare a capire.

Nel settembre del 1944, sulle colline dell’Appennino bolognese le SS

tedesche hanno compiuto una delle stragi più terribili della guerra combattuta in Italia. La storia civile la chiama la strage di Marzabotto; la storia ecclesiale la chiama l’eccidio di Monte Sole. Che significato hanno questi due

nomi? E che problemi storiografici sottintendono?

Come si può ben capire la vicenda è molto complessa. Le domande sono così riassumibili: chi ne è stato la causa diretta e indiretta? Quale ruolo

hanno avuto i partigiani? A chi andava attribuita la responsabilità di quel

martirio? Chi poteva sperare di ricavarne il maggior vantaggio?3

Subito dopo la guerra il mondo legato alla resistenza si appropriò (spero di non essere troppo crudo) di quei morti; e siccome le vicende di

quell’eccidio erano particolarmente legate alle comunità cristiane di Monte

Sole e ai suoi preti, di fatto fu “ricollocata”, geograficamente, come avvenuta a Marzabotto, il comune più grande a valle dei fatti, lungo il fiume Reno4.

Solo nel 1983, con il vescovo Manfredini5, la chiesa di Bologna risalì a

Monte Sole, recuperando la memoria anche ecclesiale di quei fatti; da allora

ogni anno fino al 2004, si è celebrato un pellegrinaggio diocesano; dopo po-

3

Il dibattito è sterminato. Riporto solo un pensiero dal quarto di copertina del libro Giampaolo Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, Milano, 2012) per

un’istantanea sulla percezione attuale della situazione: il libro «descrive il lato oscuro

degli anni tra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti strilleranno che il

virus del revisionismo mi ha dato alla testa. Eppure che i partigiani e i fascisti si assomigliassero era una certezza già presente nei racconti di chi aveva vissuto da spettatore inerme un massacro mai visto in casa nostra».

4

Sarebbe molto interessante ripercorrere anche le intenzioni di fondo con cui si ricordava

a livello civile quell’eccidio; sicuramente si iniziò a celebrarlo come fatto eroico della

resistenza; poi, in particolare il PCI negli anni Ottanta, si sbilanciò sul tema della pace, senza mai avviare un processo storicamente fondato di analisi delle diverse responsabilità.

5

Con queste parole l’arcivescovo dava l’annuncio dell’evento: «il nostro pellegrinaggio

vuole essere prima di tutto, un invito alla conversione, una decisa proposta di fede e

di speranza… tutti dobbiamo fare memoria viva, sentirci convertiti e responsabilizzati».

8

co, la custodia orante di quei luoghi fu affidata, dal cardinal Giacomo Biffi6,

alla comunità di don Giuseppe Dossetti.

Non intendo dare valutazioni; desidero mostrare una tensione quasi insanabile, costruita attorno a centinaia di morti, quasi tutti donne e bambini.

Occorre evidenziare, però, come il livello della contrapposizione non si

sia smorzato neppure ai nostri giorni e neppure all’interno della compagine

ecclesiale. Mi riferisco alle valutazioni che a più riprese ha offerto ai suoi

lettori il cardinal Biffi, ora arcivescovo emerito della chiesa petroniana.7 Si

accusa Dossetti di aver svolto la sua riflessione8 sulla natura dei fatti di

Monte Sole dimenticando di fatto metà degli avvenimenti tragici della storia

contemporanea: «le stragi direttamente o indirettamente provocate dal comunismo bolscevico non sono state ritenute utili a supportare l’ideologia

ispiratrice di questa Introduzione. Questo è significativo ed è grave. In effetti, Dossetti qui si rivela allergico alle ricerche storiche obiettive, quando non

servono ad aiutare le sue premesse ideologiche»9.

Ancora: non desidero esprimere giudizi; probabilmente il pensiero di

Biffi è più che corretto, ma anch’esso parziale, visto che si dimentica, ad

esempio, di ricordare tutto quello che è avvenuto in Vietnam, guerra non

certamente voluta dai bolscevichi. Guerra che, indirettamente certo, ha causato la rimozione del cardinal Lercaro e la conseguente perdita, progressiva

ma totale, della spinta conciliare che la diocesi bolognese aveva ricevuto. Si

può ipotizzare che quella pagina della storia non fosse funzionale al ragionamento di Biffi. Ma il suo ragionamento procede:

«non posso inoltre nascondere a questo punto un motivo di meraviglia, né differire

più oltre un interrogativo che mi sembra inevitabile. Col 1944 (e nemmeno col 25

aprile 1945) non si è finito di uccidere nella nostra terra. Particolarmente nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia – dove Dossetti ha vissuto l’intera ‘av6

Se Manfredini aveva posto l’accento sulla necessità di vivere il pellegrinaggio a Monte

Sole come occasione per convertirsi, Biffi puntò maggiormente su altri temi: il perdono che i cristiani devono offrire ai loro nemici; condannare contemporaneamente

tutte le ideologie antiumane e anticristiane del XX secolo; sottolineare in modo diverso le responsabilità dei partigiani, tanto da far emergere la strage di Monte Sole come

una strage anche a responsabilità comunista.

7

L’ultima pubblicazione è G. Biffi, Don Giuseppe Dossetti. Nell’occasione di un centenario, Cantagalli, Siena, 2012.

8

Mi riferisco all’Introduzione che Dossetti ha scritto per il volume di Luciano Gherardi

Le Querce di Monte Sole.

9

Biffi, Don Giuseppe Dossetti, p. 30.

9

ventura’ di uomo, di cristiano politicamente impegnato, di religioso – le stragi sono

continuate, ad opera solitamente di uomini che si ispiravano al mito del comunismo

e vagheggiavano l’instaurazione anche in Italia, di una società conforme al modello

sovietico. Come mai non se ne fa alcuna parola in questa accurata rassegna delle

violenze e degli eccidi?»10.

La stesso risentito desiderio di ricordare solo o, almeno, principalmente, le vittime della violenza comunista è stata espressa molte volte negli ultimi anni, anche a livello liturgico, nella chiesa ora guidata dal cardinal Carlo Caffarra.

Ossessivamente ripeto: non è questione di giudicare; si tratta di evidenziare che anche dentro la Chiesa, la famiglia dei riconciliati, di coloro per i

quali Gesù ha offerto la propria vita sulla croce, esistono in Italia situazioni

dove la riconciliazione, proprio dentro al problema del comunismo, ormai

evaporato anche in Cina, sembra lontanissima.

Di questo abbiamo bisogno

Quale potrebbe e dovrebbe essere, invece, l’orizzonte dell’umanità e

della chiesa, tenendo conto dell’abissale crisi in cui stiamo vivendo?

La radice di tutti mali dell’oggi, mi sembra, è l’incapacità e il rifiuto di

occuparci dell’altro, degli altri. L’orizzonte, quindi, dovrebbe essere la fraternità universale, il desiderio reale e concreto di costruire di tutti gli uomini

una sola famiglia. È, come molte volte ricordato, il desiderio di fondo della

Gaudium et Spes.

In vista di questo, laddove si sono verificati conflitti che hanno contrapposto così violentemente persone di un medesimo Paese, occorre proporre processi di riconciliazione capaci davvero di sanare tutte le ferite, di

costruire basi non per dimenticare ma per perdonare e re-iniziare una vita

quotidiana capace di una vera pace11.

10

11

Biffi, Don Giuseppe Dossetti, p. 32.

In Italia la riconciliazione ha avuto la massima spinta nell’Assemblea Costituente, partendo dal personalismo cristiano. Si tratta di un luminoso esempio di “inculturazione

della fede” compiuto da personalità profondamente credenti come Dossetti, Lazzati e

La Pira, capaci di coinvolgere tanti laici e marxisti.

10

Il Margine 33 (2013), n. 6

Sarebbe interessantissimo guardare nel mondo a tanti processi di riconciliazione che hanno avuto successo, ma non è questa l’occasione più opportuna ci basterà fare un piccolo e insufficiente elenco:

- il Sudafrica: il vescovo anglicano Desmond Tutu e Nelson Mandela

hanno sostenuto il processo Verità e Riconciliazione, capace di porre solide

basi per una pacificazione nazionale.

- l’Albania: il Kanun è un codice civile medievale che impone la vendetta se, a causa di un omicidio, si è perso l’onore. Anche volontari italiani

si stanno impegnando, condividendo la vita delle persone, che per paura vivono segregate in casa, affinché si instaurino percorsi di riconciliazione tra

le parti.

- il Vietnam: spesso si dimentica che la guerra in Vietnam è stata una

guerra civile, molto particolare certamente, ma che ha visto su sponde opposte del conflitto persone appartenenti alla stessa nazione. La revisione della

Costituzione, le aperture democratiche che potrebbero essere codificate,

possono dare slancio ad un processo di riunione non solo geopolitica del

Vietnam.

La Chiesa è chiamata a compiere tre cose decisive:

- discernere i segni dei tempi riguardanti la riconciliazione e saper indicarli agli uomini di buona volontà.

- essere fattivamente un laboratorio di riconciliazione, anche imparando

dal mondo prassi concrete.

- esercitare solo il potere del servizio e della carità, per costruire e anticipare il Regno dei cieli.

Di questo nel mondo e in Italia abbiamo bisogno; di parole e di proclami dettati dall’interesse individuale non sappiamo più cosa farcene.

La memoria sovversiva

Le responsabilità italiane

nella seconda guerra mondiale

ALBERTO MANDREOLI

«Si ammazza troppo poco» (generale Mario Robotti, comandante

del XI Corpo d’Armata, agosto 1942).

«Non dente per dente, ma testa per dente!» (generale Mario

Roatta, comandante della 2ª Armata, marzo 1942).

si riflette su ciò che la seconda guerra mondiale ha rappresentato

Quando

per la storia d’Europa e per l’intera umanità, il pensiero va naturalmente e, si direbbe quasi in modo istintivo, alle orrende atrocità commesse dalle

truppe tedesche nei paesi d’occupazione e dai reparti delle SS nei campi di

sterminio. Come sancito dal processo di Norimberga, che si svolse nel palazzo di giustizia dell’omonima città dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre

1946, il nazionalsocialismo nei suoi principali esponenti fu riconosciuto dal

Tribunale militare internazionale (IMT) come l’unico responsabile per i

crimini di guerra commessi contro l’umanità e contro la pace. Di per sé, il

processo di Norimberga fu l’esito non solo giudiziario ma anche politico del

disegno dell’United Nations War Crimes Commission – istituita nel 1942

con l’adesione di diciotto nazioni alleate – di portare alla sbarra i più influenti e decisivi uomini dell’Asse Roma-Berlino, ritenuti i maggiori responsabili della guerra d’aggressione.

Se da un lato questo processo significò un passo in avanti nella storia

giuridica europea – un vero e proprio antesignano della Corte Penale internazionale – dall’altro esso, insieme ad altri processi “mancati” perché depotenziati nella loro capacità normativa1, non fu privo di lacune e reticenze

motivate da ragioni politiche e da interessi particolari. Secondo una rigida

forma di selettività giudiziaria, la Germania nazista venne riconosciuta come

1

11

Il processo intentato a Venezia contro il feldmaresciallo Albert Kesserling potrebbe costituire un valido esempio della dinamica descritta. Si veda il capitolo “Intorno al processo Kesserling” di M. Battini, Peccati di memoria, la mancata Norimberga italiana, Roma, Laterza, 2003.

12

l’unica responsabile per i crimini commessi contro la pace, escludendo indirettamente ma di fatto gli altri Paesi da qualsiasi coinvolgimento nei misfatti

attuati durante la seconda guerra mondiale, al fine di evitare l’insorgenza di

dibattimenti intorno agli accertati crimini attuati dagli Alleati: così le bombe

atomiche sulle città nipponiche di Nagasaki e di Hiroshima, i bombardamenti degli Alleati sulle città europee, in particolare su quelle tedesche, caddero

una volta per tutte nell’oblio giudiziario.

Ed è in questo contesto, segnato oramai dalla guerra fredda e dalle contrapposizioni ideologiche, che si inserisce la condotta mantenuta dall’Italia

durante il secondo conflitto mondiale e la relativa auto rappresentazione che

essa volle fare di se stessa. Da alleato fidato e ossequioso di Adolf Hitler e

del III Reich, l’Italia passò nel ruolo di “cobelligerante” a fianco degli Alleati dopo l’8 settembre 1943: data che segnò l’armistizio con le forze angloamericane e inizio della guerra fratricida che vide la Repubblica Sociale

Italiana, fondata da Mussolini, contrapporsi ai primi gruppi della Resistenza,

composti da antifascisti convinti, da renitenti alla leva e da giovani che desideravano liberare l’Italia dall’occupante tedesco.

Salvo alcuni processi celebrati nell’immediato dopoguerra contro alcuni responsabili dell’occupazione ‘terroristica’ tedesca in Italia – Eberhard

Mackensen, Kurt Mältzer, Max Simon, Albert Kesserling, Herbert Kappler,

Walter Reder2 – già serpeggiava a livello internazionale e nella politica italiana il tentativo di insabbiare una volta per tutte queste dolorose vicende, i

cui fascicoli furono letteralmente archiviati a Palazzo Cesi (Roma)

nell’“armadio della vergogna”3. Questo avveniva nonostante l’opinione

pubblica italiana non avesse dimenticato e chiedesse ancora giustizia. I motivi di questa incontrovertibile dicotomia – richiesta di giustizia da parte dei

parenti delle vittime e, a livello ufficiale, tentativo di dimenticare il passato

insanguinato – devono essere ricondotti direttamente alle responsabilità italiane e fasciste nel secondo conflitto mondiale.

Rimossi dalla memoria nazionale italiana perché ritenuti scomodi sia

da un punto di vista di politica interna sia in una prospettiva internazionale

furono le tristi vicende che videro protagonisti non solo le milizie fasciste

ma anche lo Stato Maggiore italiano e reparti dell’esercito regio impiegati

nelle campagne militari svolte nei Balcani, in Albania, in Grecia e nelle colonie africane. Repressioni contro interi villaggi, fucilazioni sommarie di

civili, devastazioni di case, misure repressive contro civili, campi di concentramento per sloveni e croati non furono patrimonio unico ed esclusivo del

“cattivo tedesco” su cui si intendeva far ricadere la “colpa” ma vennero pienamente condivise dallo Stato Maggiore italiano e dal regime fascista.4 Tuttavia, il tentativo di attribuire le gravi responsabilità del conflitto unicamente

alla Germania nazionalsocialista era già presente nell’Italia del 1945 e presentava il risvolto non secondario e, si potrebbe affermare, opportunistico di

assolvere la classe dirigente italiana e la monarchia sabauda riducendo la

fenomenologia del fascismo a una “triste parentesi” della storia italiana5.

Normalizzare l’esperienza totalitaria era divenuta, per gli uomini della

politica, la parola d’ordine per ristabilire una parvenza di pace e riconciliazione nel Paese dilaniato dalla guerra civile. Prova di questo orientamento,

non dichiarato apertamente ma operante nella società civile, è la nota comparsa sui giornali del 27 ottobre 1945 che porta la firma di Benedetto Croce;

in essa si invita a raccogliere prove documentarie che testimonino le atrocità

commesse dall’occupante tedesco in Italia per «serbare esatto ricordo di un

tratto di storia» e fornire la possibilità al popolo germanico di riflettere sul

proprio operato:

«L’opportunità di questa pubblicazione è triplice: 1) serbare esatto ricordo di un

tratto della storia della nostra Italia, della quale, col passare del tempo, si disperderebbero e in gran parte si prederebbero testimonianze e documenti … ; 2) mettere

sotto gli occhi del mondo con quanti dolori atroci, con quanti grandi danni spaventosi e irreparabili, l’Italia abbia pagato la pena della stoltezza fascista, alla quale

2

Walter Reder, maggiore delle Waffen-SS e comandante del battaglione esplorante della

16ª divisione Reichsführer, fu uno dei maggiori responsabili del massacro di civili a

Monte Sole tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944; l’Obersturmbannführer Herbert

Kappler, i generali von Mackensen e Mältzer, rispettivamente comandante della XIV

armata dell’esercito regolare e comandante della piazza di Roma, furono processati

per l’eccidio di 335 individui maschi presso le Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944

(Roma). Max Simon fu generale delle SS ed anche lui insieme a Reder fu coinvolto

nel sistematico annientamento delle comunità che vivevano attorno a Marzabotto

(Bologna); e infine il feldmaresciallo Kesserling, comandante della Wehrmacht in Italia.

3

Si veda il testo di F. Giustolisi, L’armadio della vergogna, Roma, Nutrimenti, 2004.

13

4

Si segnalano D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione

dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino, Bollati Boringhieri, 2003; E. Gobetti, Il mito dell’occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia (1941-1943), in Memoria

e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell’Italia, a cura di G. Contini, F. Focardi, e M. Petricioli, Roma, Viella, 2010, p. 164.

5

Di recente pubblicazione F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione

delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma - Bari, Laterza, 2013.

14

soggiacque; 3) fornire al popolo tedesco, che ha in gran parte ignorato la qualità e

l’estensione di quegli orrori, uno specchio in cui guardarsi»6.

da me, mi investiva in pieno producendomi le trecentocinquanta ferite da schegge

che mi offesero il lato destro dalla spalla al tallone. Il colpo mi abbatté a terra. Ma

subito cercai di rialzarmi. Il generale Gariboldi e il federale Cortese mi raccolsero e

trasportarono nella prima autovettura. Nello stesso momento nel quale ci mettemmo

in moto, un’altra bomba fu lanciata, senza che ci colpisse: all’uscita del cancello del

parco, un’altra ancora; e appena fuori fummo investiti da una raffica di mitragliatrice. Nulla era stato trascurato; una preparazione da fare invidia ai più raffinati terroristi»8.

Il buon italiano in Etiopia

Il mito del “bono italiano”, stereotipo mentale e culturale inseritosi nella coscienza collettiva italiana, fu avversato e caldeggiato nello stesso tempo

dal fascismo, abituato per sua natura a una intenzionale ambiguità. Se da un

lato si privilegiava l’immagine dell’italiano forte, coraggioso, sicuro di sé,

dall’altro – soprattutto nella missione civilizzatrice operata nelle colonie

d’Africa – si voleva che l’uomo italico fosse dotato delle qualità della bontà,

della generosità e di un’umanità di fondo, “costretto” ad andare in guerra e

persino a uccidere per il bene della Patria e della propria famiglia.7

Si consideri come sia stato messo nel dimenticatoio della memoria

l’eccidio del monastero di Debrà Libanòs, località situata a nord-ovest della

capitale dell’Etiopia, Addìs Abeba, compiuto il 19 maggio 1937 dalle truppe

guidate dal generale Rodolfo Graziani (che in quella guerra, condotta insieme al maresciallo Pietro Badoglio, fece uso di gas espressamente vietati dalle convenzioni internazionali). Furono uccisi in quella drammatica circostanza 297 monaci, 129 diaconi e 23 laici, ritenuti falsamente i responsabili

dell’attentato che egli aveva subìto il 19 febbraio dello stesso anno ad Addis

Abeba nel palazzo imperiale. Vennero denominati «assassini, briganti e monaci avversi».

«La prima bomba, lanciata sul davanti, ebbe troppo alto percorso e cadde sulla pensilina. Mi balenò in mente che si trattasse di fochi di fantasia che dovessero accompagnare la cerimonia; e dentro di me biasimavo l’ufficio politico per non avermene

data notizia. La seconda bomba, anch’essa troppo alta, colpì lo spigolo della pensilina sollevando del polverio. Ritenendo che i fuochi d’artificio fossero fatti dall’alto

della terrazza e non avendo ancora l’impressione di che si trattasse, discesi d’impeto

le scale che dividevano dal piazzale e mi volsi in su per rendermi conto di ciò che

avveniva. Mi offersi così, bersaglio isolato e ravvicinato, al gruppo degli attentatori.

Fu questo il momento nel quale una terza bomba, caduta a una trentina di centimetri

6

Citato in Battini, Peccati di memoria, pp. 91-92.

Si ricordi che il programma di eliminazione del popolo etiope fu perseguito dallo

Stato maggiore italiano, in particolare dal maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Rodolfo Graziani, attraverso l’utilizzo di gas. Si consulti A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il

fascismo e la guerra di Etiopia, Roma, Ed. Riuniti, 2007.

7

15

Il telegramma, asciutto e sintetico, inviato a Roma dallo stesso Graziani

riguardo alla rappresaglia diceva:

«oggi alle 13 in punto il generale Maletti ha destinato al plotone di esecuzione 297

monaci, incluso il vice-priore, e 23 laici sospetti di connivenza. Sono stati risparmiati i giovani diaconi, i maestri e altro personale d’ordine, che verranno tradotti e

trattenuti nelle chiese di Debrà Berhàn. Il convento è stato di conseguenza chiuso

definitivamente»9.

Il momento culminate della strage di Debrà Libanòs è stato così ricostruita dagli storici:

«Le vittime furono spinte giù dal camion e furono rapidamente fatte allineare, con il

viso a nord e la schiena volta verso gli ascari (soldati etiopici a servizio degli italiani). Furono quindi costrette a sedersi in fila lungo l’argine meridionale del fiume,

che in quel periodo dell’anno era quasi completamente in secca. Gli ascari presero

quindi un lungo telone, preparato appositamente per l’occasione, e lo stesero sui

prigionieri come una stretta tenda formando un cappuccio sopra la testa di ognuno

di loro»10

8

A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Vicenza, Neri Pozza, 2005. Si segnala anche D.

Bidussa, Il mito del bravo italiano, Milano, Il Saggiatore, 1994. Rodolfo Graziani, generale italiano, nato a Filettino nel 1882 e morto a Roma nel 1955. Nella sua carriera militare ricoprì diverse cariche: generale di corpo d’armata dal 1932, governatore della Somalia

nel 1935, dal ’36 al ’37 vicerè d’Etiopia, nel 1939 capo di Stato Maggiore dell’esercito.

Dopo l’8 settembre divenne ministro della Difesa nella RSI. Consegnatosi agli Alleati nel

’45, venne processato per collaborazionismo nel ’48 ma nel 1950 ottenne la scarcerazione

per amnistia (www. treccani.it).

9

Telegramma di R. Graziani (21 maggio 1937, n. 23260) citato in A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 219-220.

10

I.L. Campell, D. Gabre-Tsadik, La repressione fascista in Etiopia. La ricostruzione del

massacro di Debrà Libanòs, in “Studi Piacentini”, n. 21 (1997), p. 100.

16

validi, di qualsiasi età, e le donne, trovati in zona dove si è svolto o si svolge il

combattimento, e non abitanti nella zona stessa, saranno arrestati per le indagini e

successivo deferimento ai tribunali, o internamento. Lo stesso avverrà per gli imputati o sospetti di favoreggiamento ai ribelli, siano essi abitanti, o meno, della zona di

cui trattasi»13.

Il buon italiano in Jugoslavia

Tra i maggiori responsabili della guerra intentata dall’Italia fascista alla

Jugoslavia, all’Albania e alla Grecia si devono citare Francesco Jacomoni,

luogotenente d’Italia in Albania dal 1939 al 1943; il governatore militare del

Montenegro Alessandro Pirzio Biroli; Giuseppe Bastianini e Francesco

Giunta, governatori della Dalmazia; Vittorio Ambrosio, capo di Stato Maggiore dell’esercito11. Ma spicca tristemente soprattutto il nome del generale

d’armata Mario Roatta12. Pochi conoscono la circolare denominata “3C”

emanata il 1° marzo 1942 da Roatta, allora comandante della 2ª Armata operante nella provincia di Lubiana: un insieme organico di norme comportamentali per l’esercito italiano impegnato nei Balcani contro la guerriglia e il

sabotaggio attuati dalle bande partigiane. Essa non si presenta dissimile dalle norme di condotta adottate dalla Wehrmacht (l’esercito regolare tedesco)

contro i movimenti partigiani sviluppatisi nell’Europa orientale ed occidentale e contro gli stessi i civili, accusati di sostenere i “ribelli” (banditen).

Emblematici nell’orientamento repressivo alcuni tratti della circolare 3C:

«Questo importa: mentalità di guerra; ripudio delle qualità negative compendiate

nella frase “bono italiano”; “grinta dura” … Le operazioni contro i ribelli sono vere

e proprie operazioni belliche … nelle località in situazione anormale si procederà ad

internare le famiglie da cui siano o diventino mancanti, senza chiaro e giustificato

motivo, maschi validi di età compresa fra i 16 e i 60 anni … si procederà a designare, fra le la parte sospetta della popolazione, degli ostaggi, che verranno tratti e

mantenuti in arresto. Costoro risponderanno colla loro vita di aggressioni proditorie

ai militari … si stabilirà che gli abitanti di case prossime al punto in cui vengono attuati sabotaggi … siano considerati corresponsabili dei sabotaggi stessi. … I maschi

11

Ambrosio ottenne questa carica nel 1942; dal febbraio al novembre 1943 divenne capo

di Stato Maggiore generale.

12

Nato a Modena il 2 febbraio 1887 e morto a Roma il 7 gennaio 1968, è stato generale e

agente segreto italiano. Ufficiale di fanteria nella Grande Guerra, fu promosso colonnello dell’esercito nel 1930. Dopo essere stato al comando dell’84° reggimento Venezia, nel 1934 divenne capo del Servizio Informazioni Militari (SIM) sino all’agosto

1939. Comandante del Corpo Truppe Volontarie, partecipò alla guerra civile spagnola

per sostenere i nazionalisti di Francisco Franco. Nel 1940 fu nominato sottocapo dello

stato maggiore. Capo di stato maggiore dal marzo 1941 al gennaio 1942. Il 18 marzo

1942 diventò comandante della 2ª Armata in Croazia. Arrestato il 16 novembre 1944,

Roatta – in qualità di capo del SIM – venne processato dal governo italiano per aver

partecipato a crimini fascisti. Le deportazioni, le vessazioni e le fucilazioni subite dal

popolo sloveno rimasero impunite.

17

Le accuse della commissione d’inchiesta jugoslava parlano chiaro in

merito alle responsabilità del comandante d’armata Mario Roatta: deportazione e sterminio del popolo sloveno, internamento di 35.000 persone, fucilazione nella provincia di Lubiana di 1.000 ostaggi, aver ucciso 8.000 individui, aver dato alle fiamme circa 3.000 case e aver distrutto 800 villaggi,

morte per fame di 4.500 individui nel campo di concentramento di Arbe.

I campi di concentramento del buon italiano

L’opinione pubblica non solo sa poco della presenza di campi di internamento nell’area della Sirtide14 - a El-Agheila, Marsa el-Brega e Agedabia

– e destinati ai resistenti libici; ma poco si sa anche dell’esistenza di campi

di concentramento italiani dislocati lungo la nostra penisola e finalizzati ai

prigionieri di guerra e alle popolazioni slave. Si tratta di Colfiorito (Umbria), Renicci (Toscana), Cairo Montenotte (Liguria), Chiesanuova e Monigo (Veneto), Gonars-Visco-Cighino (Friuli Venezia Giulia). Per gli internati

ex-jugoslavi, tra il 1941 e il 1942, furono allestiti anche campi di internamento a Casoli, Corropoli, Lanciano, Notaresco, Sassoferrato.

Nei primi anni della guerra sorsero nell’area jugoslava quattro strutture

riservate ai civili rastrellati nelle azioni contro le bande partigiane: ad Arbe

(isola di Rab, golfo del Quarnaro), a Melada (Melat), presso l’isola di Mamula (Lastavica) e vicino a Prevlaka. Il primo arrivo di prigionieri nel già

citato campo di Arbe, costruito nel giugno 1942 e composto da un migliaio

di tende e da baracche di legno o muratura, risale al 28 giugno 1942: si trattava di 198 sloveni. Va da sé che le condizioni igienico-sanitarie, la scarsità

di cibo, il sovraffollamento e le punizioni inflitte agli “indisciplinati”, ordi-

13

Documento n. 1 Comando 2ª armata – stato maggiore Circolare 3C, 1° marzo 1942-XX

contenuto nell’appendice di G. Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra

italiani 1940-43, Milano, Mondadori, 2007.

14

Si calcola che durante il “genocidio libico” l’esercito italiano abbia sterminato più di

40.000 libici.

18

nate dal comandante di Arbe, il tenente colonnello dei carabinieri Cuiuli15,

recavano inutili sofferenze e, nella maggior parte dei casi, la morte degli internati, il cui numero raggiunse in pochi mesi le 7.541 unità. Erano per lo

più sloveni; vi era poi un considerevole numero di croati e 2.761 ebrei stabilitisi temporaneamente in Croazia. Alla data dell’8 settembre 1943 il numero

dei deceduti ammontava, secondo le stime ufficiali, a 1.435; si calcola che

morì il 20% degli internati.

«Arrivai ad Arbe il 6 agosto 1942 con tutta la famiglia composta dal nonno ottantasettenne, da mio padre e da mio fratello, rispettivamente di 54 e 27 anni, mia cognata di 21 ed io che ne avevo 7. … Sono nato a Stari Kot, un villaggio che comprendeva appena 36 case … Tre compaesani furono fucilati come ostaggi, mentre il resto della popolazione del luogo venne completamente deportata ad Arbe … Nel

campo di Arbe, l’11 novembre, morì mio nonno e il 27 gennaio mio padre; complessivamente nell’isola persero la vita 17 miei compaesani, mentre altri 21 sarebbero morti successivamente».

«Durante i temporali, più di una volta la pioggia intasò le latrine che riversavano

così il liquame tra le tende. Nella notte del 29 ottobre 1942, il campo fu colpito da

un violento nubifragio che spazzò via più di 400 tende e causò l’annegamento di

cinque bambini. Quanto alle razioni alimentari, esse erano minime e pessime, molto

al di sotto di quelle già precarie previste per gli internati dal Regio esercito. … Grave fu la situazione delle gestanti che, non di rado, diedero alla luce creature già morte»16.

Il buon italiano in Grecia

La stessa matrice criminosa operante sulle coste africane e in terra jugoslava si manifestò anche in Grecia. Attaccato dall’esercito di Mussolini

nell’ottobre 1940, l’esercito ellenico riuscì a contrattaccare arrestando le

truppe italiane, ma nell’aprile 1941 la Grecia capitolò a causa dell’invasione

tedesca. Nell’estate la situazione economica e sociale precipitò: le ripetute

“confische” da parte dell’esercito italiano – in realtà esse erano indiscriminate requisizioni di cibo e soprattutto di grano – portarono la popolazione

alla fame e alla nascita del risentimento contro il soldato italiano, percepito

15

All’indomani dell’8 settembre 1943 il tenente colonnello Cuiuli venne processato e

condannato a morte dalla brigata partigiana “Rab” guidata da Franc Potocnik, ex ufficiale della marina jugoslava.

16

G. Oliva, Si ammazza troppo poco, p. 132.

19

fino a quel momento come un occupante più intento a ‘fraternizzare’ con le

donne locali che a esercitare l’arte della guerra.

Nella notte del 17 febbraio 1943 la 24ª divisione fanteria Pinerolo, su

ordine del generale Cesare Benelli, uccise 150 civili a Domenikon17, un piccolo villaggio della Tessaglia. La dinamica della rappresaglia avvenuta nel

pomeriggio del 16 a causa della precedente uccisione di 9 soldati italiani avvenuta nelle vicinanze del villaggio per opera di partigiani greci è tristemente conosciuta: accerchiamento del villaggio, rastrellamento della popolazione, paese dato alle fiamme attraverso l’aviazione italiana, selezione tra uomini e donne ed infine l’esecuzione dei maschi.

Secondo le ricerche documentarie condotte da Lidia Santarelli, docente

al Centre of European and Mediterranean Studies della New York University, altri massacri di civili – a Tsaritsani, a Domokos, a Farsala e a Oxinià –

seguirono quello avvenuto a Domenikon, secondo la circolare emanata dal

generale Carlo Geloso18 per contrastare l’azione dei ribelli. Il punto cardine

della circolare, emessa il 3 febbraio 1943, ruotava attorno proprio al principio della «responsabilità collettiva»: la popolazione civile, in quanto sosteneva le bande di irregolari, poteva essere considerata colpevole e punibile

quanto i partigiani. Di qui lo scatenamento della «guerra ai civili»19. Il generale Benelli, che intendeva dare un’onorificenza al tenente colonnello De

Paola che aveva condotto le operazioni di terra, definì i fatti di Domenikon:

«una salutare lezione impartita alle popolazioni della zona». L’immagine

bonaria che il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (1991) intende fornire del soldato italiano risulta molto lontana dalla realtà storica.

17

18

19

Il massacro di Domenikon è stato ricostruito in un documentario intitolato La guerra

sporca di Mussolini, diretto da Giovanni Donfrancesco e prodotto dalla GA&A Productions di Roma e dalla televisione greca Er.

Comandante delle forze d’occupazione in Grecia dal settembre 1941 all’aprile 1943.

Particolare la situazione che portò alla rimozione al comando del gen. Geloso. Costui

si rifiutò di eseguire gli ordini imposti dal generale tedesco Löhr, comandante del

gruppo armate est tedesco: arresto degli ufficiali greci e consegna della popolazione

di religione ebraica residente nella zona occupata dalle forze italiane.

La tattica appena descritta presenta similarità con la strategia di antiguerriglia attuata

con spietata ferocia dalle truppe germaniche in numerose aree d’occupazione e in particolare in Italia nella zona di Monte Sole dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. Essa fu

denominata con l’espressione “prosciugare il mare”: «Come il pesce si muove nel

mare così il guerrigliero svolge la propria attività nascosto tra la popolazione». Cfr.

A. Mandreoli, Chi resta saldo. Memoria e responsabilità. Monte Sole 1944, Bologna,

Epika, 2012, p. 114.

20

Il Margine 33 (2013), n. 6

Nessuno ha pagato

Per una nazione stremata dalla guerra e sorta dalle ceneri della dittatura

fascista, cui essa aveva dato per vent’anni il proprio quasi generale assenso,

richiedere di processare in Italia i graduati tedeschi responsabili degli eccidi

compiuti dal 1943 al 1945 sul suolo italiano sarebbe valso come riconoscere

i misfatti attuati dall’esercito e dalle milizie fasciste in Albania, in Grecia e

in Jugoslavia. Se l’Italia avesse concesso agli Stati richiedenti – Grecia, Albania e Jugoslavia – l’estradizione dei vertici militari italiani che avevano

ordinato fucilazioni e la distruzione di interi villaggi di contadini, ciò avrebbe significato per la classe dirigente, per lo Stato maggiore italiano e per la

stessa monarchia ammettere le colpe commesse con l’inevitabile conseguenza di screditare dinanzi alle nazioni straniere l’immagine dello Stato

appena formato e di minare le incerte ed ambigue basi della democrazia italiana, che stentava a fare i conti con il proprio passato insanguinato. La parziale e piuttosto blanda epurazione dei fascisti dagli apparati dello Stato, avviata da Ivanoe Bonomi nel 1944, e la stessa “amnistia Togliatti”20, provvedimento percepito dai gruppi di partigiani e dai perseguitati politici antifascisti come un autentico “colpo di spugna” che portò alla scarcerazione di

numerosi fascisti, sono sfaccettature della medesima realpolitik: compromesso con il passato “sporco” e pacificazione nazionale nel nome della

“continuità dello Stato” tra il fascismo e la Repubblica21.

La mancata “Norimberga italiana” – composta da un lato dall’assenza

di unico processo contro i graduati tedeschi e dall’altro dalla reale impunibilità delle più alte gerarchie dell’esercito italiano e del regime fascista – fu

quindi funzionale alla politica contingente dell’immediato dopoguerra. Per

evitare un vero e proprio effetto boomerang nei confronti della propria nazione, l’Italia ufficiale rappresentata dal governo De Gasperi scelse – anche

se la decisione fu condizionata dagli Alleati, che premevano per mantenere

l’Italia sotto la propria influenza – la politica piuttosto che la giustizia.

20

Il provvedimento di condono delle pene per reati comuni e politici, tra cui si annovera

quello di collaborazionismo con il nemico, commessi sul suolo italiano dall’8 settembre 1943 sino al 30 giugno 1945, fu proposto dal ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti il 22 giugno 1946. L’amnistia si prefissò lo scopo fu ottenere quanto prima la pacificazione della società italiana, ferita e frammentata al proprio interno da

lotte fratricide, per dedicarsi alla ricostruzione. M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti, 22

21

G. Crainz, L’Italia repubblicana, Firenze, Giunti, 2000, p. 14.

giugno 1946 colpo di spugna sui crimini fascisti, Milano, Mondadori, 2006.

21

La fisarmonicista di Auschwitz

FRANCESCO COMINA

I

l primo treno di prigionieri arrivò nel campo il 14 giugno del 1940.

L’inferno di Auschwitz apriva il suo cancello a 740 polacchi, prime

vittime del terrore nazionalsocialista. Poi ne arrivarono a migliaia (ebrei,

zingari, omosessuali, handicappati, bambini) stipati nei vagoni merce. Si

arrivò fino a ventimila detenuti nel 1942, ma la media giornaliera oscillava

fra i tredicimila e i quindicimila. Alla fine si contarono oltre un milione di

vittime.

Auschwitz spaventa. Auschwitz commuove. L’orrore ha rivelato la

parte più brutale dell’animo umano, quella più sconvolgente, per nulla

banale. Organizzata, orchestrata, scientificamente manipolata. Il male

metafisico ha posto perfino il problema di Dio. Dov’era? Come ha potuto

tollerare l’intollerabile? Come ha fatto a chiudere gli occhi davanti allo

sterminio degli innocenti? Elie Wiesel ha cercato di rispondere nella

maniera più semplice, raccontando l’episodio dei tre uomini appesi alla

fune, due adulti e un bambino che si dimenava per non morire. «Dov’è Dio?

Dov’è? continuava a ripetere l’uomo dietro di me. E una voce mi saliva dal

di dentro: Dov’è Dio? Eccolo lì, appeso a quella fune».

E poi c’era la musica. La follia genocidaria ha pensato anche a quello.

Come è possibile mescolare il paté dello sterminio, per dirla con Montale,

senza ascoltare le grida dei moribondi? Ci saranno, fra le migliaia di

prigionieri, dei musicisti in grado di allietare il lavoro macabro delle

esecuzioni di massa?

Berlino in questi giorni ha ricordato il primo trasporto di deportati a

Auschwitz attraverso i ricordi dell’orchestra femminile. Esther Bejarano, 89

anni, era la fisarmonicista del campo. È l’unica sopravvissuta di quel gruppo

di musicisti che arrivò fino a quaranta elementi. Al Friedensfestival in

Alexanderplatz la Bejerano ha raccontato la sua storia cantando le canzoni

di pace insieme al figlio in un concerto rap durato oltre due ore. E nella

Gedächtniskirche la sua voce ha commosso il pubblico che ha partecipato al

22

Il Margine 33 (2013), n. 6

concerto delle due orchestre femminili di Auschwitz e di Berlino, unite

insieme nel ricordo e nella riproposizione dei pezzi che venivano suonati nel

campo. La fisarmonicista di Auschwitz ha raccontato:

«Ci costringevano a suonare senza sosta. A volte nella cappella, ma spesso in giro

per il campo. I momenti più strazianti li abbiamo vissuti sul binario dei treni

destinati alle camere a gas. Suonavamo con le lacrime che scendevano dalle guance.

Noi sapevamo la fine che attendeva quei carichi di condannati. Loro no, pensavano

fra sé: “Se ci accolgono con questa bella musica, forse non dev’essere poi un posto

così terribile”».

Il direttore, Stefan Heucke, ha scelto i brani che l’orchestra femminile –

fondata e diretta da Alma Rosé, violinista di origine ebraica nipote di Gustav

Mahler morta ad Auschwitz il 4 aprile del 1944 – doveva eseguire su ordine

delle SS. E così sappiamo che l’angelo della morte, Josef Mengele amava le

note dolci di Schumann e del suo Die Träumerei. Chiedeva di ascoltarla

innumerevoli volte, fino all’ossessione. E che ai concerti della domenica,

quando l’orchestra veniva fatta girare nelle varie zone del campo, non

poteva mancare Johann Strauß con An der schönen blauen Donau. Nella

cappella del campo veniva richiesto varie volte il pezzo tratto da Madama

Butterfly, Un bel dì vedremo. Ma la musica d’accompagnamento per i

condannati alle camere a gas era la Leichte Kavallerie di Franz Suppé.

Nel giorno del ricordo di quel primo transito di deportati ad Auschwitz,

la città di Berlino ha anche dedicato a quell’evento una scultura nella

Wittenbergplatz con una cerimonia a cui hanno preso parte cinque

sopravvissuti. Una grande lettera B, come la lettera del “Block”, il blocco

dove venivano rinchiusi i prigionieri, ora campeggia in uno degli snodi più

battuti della Berlino ovest, a due passi dalla Ku’damm. Una lettera B come

richiamo di quella B faticosa ed estenuante che ricorda la scritta del

cancello: ArBeit macht frei.

«A distanza di così tanti anni ho ancora paura – ha affermato la Bejarano – si, ho

ancora tanta paura. Ho paura che i nazisti ritornino. A volte mi sveglio di soprassalto

con questo incubo che non mi abbandona. Per questo faccio ancora la mia battaglia

affinché ciò non avvenga. Per questo testimonio la storia dell’orchestra di

Auschwitz. Per questo canto le canzoni di pace. Non posso fare altro. Vivere per far

trionfare la pace e la riconciliazione. Per paura che tutto possa tornare. Vi chiedo, vi

supplico, vi esorto: non dimenticate!».

23

I nostri padri

e le nostre madri

ELISEO ANTONINI

L

a generazione che ha attivamente vissuto la seconda guerra mondiale se

ne sta andando. In Germania, tra il febbraio e l’aprile di quest’anno, sono state molte le celebrazioni ufficiali a ricordo di quel drammatico periodo

storico. Sono trascorsi 67 anni dalla fine della guerra e 70 anni dalla morte

dei fratelli Hans e Sophie Scholl e degli altri componenti del gruppo di resistenza della Rosa Bianca tedesca a Monaco di Baviera. Si tratta quasi della

durata di una vita umana. Non per molto tempo ancora si avrà la possibilità

che entrino in dialogo coloro che hanno preso parte alla guerra e i loro figli,

nipoti e pronipoti.

A marzo il secondo canale della televisione pubblica tedesca (ZDF) ha

trasmesso un film in tre parti. Un invito a intensificare il dialogo. C’è dialogo tra le generazioni nella Germania del 2013? Sentendo alcune interviste e

racconti in trasmissioni televisive di approfondimento non pare; la nipote

quindicenne il cui nonno era sul fronte russo non gli ha mai posto tante domande, e nemmeno il figlio cinquantenne.

Il segretario del partito socialdemocratico tedesco Sigmar Gabriel, in

un dibattito televisivo sui padri e sulle madri del periodo nazista, ha raccontato la sua storia personale. Il padre era un convinto nazista. Tra loro il dialogo su quei tempi era praticamente assente: le posizioni sono sempre state

distanti e non conciliabili. Suo padre accusava il figlio sedicenne, che aveva

scoperto le letture “compromettenti” sulla scrivania del padre e cercava un

dialogo: «tu sei figlio della propaganda americana». «Per mio padre, ammettere di essere stato dalla parte sbagliata voleva dire rinnegare anche se stesso, il suo mondo, in modo tragico e radicale. Questo per mio padre non è

stato possibile, non ha avuto la forza per farlo. Un normale dialogo non era

quindi pensabile, non lo è mai stato».

24

lo Hans, così come Christoph Probst, tre volte padre di famiglia, così come più tardi

gli altri membri della Rosa Bianca, Alexander Schmorell e Willi Graf, il loro professore Kurt Huber e due anni più tardi, nel gennaio del 1945, Hans Leipelt. Sono

stati uccisi, perché hanno guardato a quanto accadeva, si sono indignati e hanno agito, perché hanno definito “criminali” i criminali, “assassinio” l’assassinio e la viltà,

“viltà”. Essi hanno reso palese l’ingiustizia con la loro azione decisa. Essi hanno voluto anche mobilitare le altre persone, far vedere loro quanto stava accadendo e

uscire così dal silenzio».

Il presidente tedesco Gauck ricorda e celebra la Rosa Bianca tedesca

Che cosa è rimasto della vicenda umana e “politica” della Rosa Bianca? Mi pare che un elemento lo si possa oggi ritrovare nelle parole di Joachim Gauck, il presidente della Repubblica federale di Germania che il 30

gennaio 2013, nella gremita aula magna della Ludwig-Maximilians

(l’Università di Monaco di Baviera), ha tenuto un discorso in ricordo della

presa del potere di Hitler e anche del 70° dalla morte (22 febbraio 1943) dei

membri del movimento di resistenza Weiße Rose. Egli, citando l’articolo 20,

comma 4 della Costituzione tedesca, ha detto: «Contro ciascuno che intraprende azioni» per sopprimere la libera e democratica comune convivenza,

«tutti i tedeschi hanno il diritto alla resistenza»1.

Questo articolo è entrato nella Costituzione tedesca alcuni anni dopo la

fine della seconda guerra mondiale anche grazie, vogliamo pensare, alla Rosa Bianca tedesca, oltre a tutti gli altri gruppi di resistenza. Il presidente tedesco Gauck ha poi citato anche il grande lavoro che fece Fritz Bauer (19031968), un alto magistrato dell’Assia, la cui famiglia ebrea fu costretta a fuggire dalla Germania per poi farvi ritorno finita la guerra.

«Egli – prosegue il Presidente – è stato il protagonista che ha istruito i cosiddetti

“processi di Auschwitz” che negli anni Sessanta nella Germania dell’Ovest hanno

contribuito a iniziare un ampio e pubblico dibattito sul tema dell’Olocausto. Egli fu

anche colui che nel 1952 ottenne per la prima volta che un Tribunale militare

dell’ovest dichiarasse il gruppo di resistenza 20 luglio 1944 servitori “del Bene della

Germania” e non “traditori della Patria”! Il dibattito sul diritto di ogni cittadino tedesco alla resistenza contro lo Stato tiranno si è concluso solo nel 1968 con l’attuale

formulazione».

Il Presidente ha proseguito ricordando ancora gli studenti resistenti della Rosa Bianca tedesca:

«“Qualcuno deve pur a un certo punto iniziare”: così disse Sophie Scholl il 22 febbraio 1943 guardando in faccia Roland Freisler, il temuto presidente del “Tribunale

del Popolo”, il quale nello stesso giorno la condannò a morte. Così come suo fratel-

1

A Monaco di Baviera, ma anche a Ulm e in altre città tedesche, sia la

Chiesa protestante sia la Chiesa cattolica hanno promosso molte iniziative in

ricordo degli studenti di Monaco: messe, letture delle loro lettere, appunti

del diario e dei volantini; molte le rappresentazioni teatrali e i concerti.

Il racconto del nazismo alla televisione tedesca

È assai frequente vedere in televisione in prima serata filmati, documentari e dibattiti dedicati al tragico periodo della Germania nazista. Ultimo

in ordine di tempo il lungo film trasmesso dal secondo canale della televisione pubblica tedesca dal titolo I nostri padri e le nostre madri, una fiction

diretta da Philipp Kadelbach ispirata a storie personali vere.

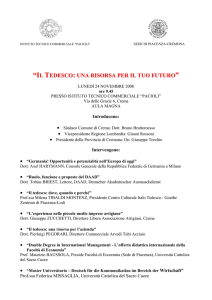

Nelle prime ore del 22 giugno del 1941 circa tre milioni e mezzo di

soldati tedeschi varcano il confine dell’Unione Sovietica, un confine lungo

1.600 chilometri. È la più grande avanzata di truppe della storia. A Berlino

cinque giovani amici, in età compresa tra i 18 e i 22 anni, pieni di idee per il

loro futuro, nell’estate calda di quell’anno sono costretti a lasciare la città: la

guerra li chiama. In un locale alzano allegramente un bicchiere e brindano

all’arrivederci sul quale, ancora, non hanno dubbi. Si scattano, in un ultimo

momento di spensieratezza, una foto di gruppo. Promettono di rivedersi, fra

non molto, a Natale per stare ancora insieme. Porteranno con sé la foto di

gruppo come promessa del loro futuro e certo ritrovo. Sono fiduciosi. Poi le

loro vite si dividono. Casualmente alcuni di loro si rivedranno a distanza di

qualche mese sul campo di battaglia, ma si riconosceranno appena, o meglio

i loro occhi saranno molto diversi e la “vita” in guerra li avrà trasformati.

Articolo 20, comma 4 (Principi dell’ordinamento statale – diritto alla resistenza):

«Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen

das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist» («Contro chiunque tenti di sovvertire questo ordinamento, tutti i tedeschi hanno il diritto di opporre

resistenza, quando non sia possibile un rimedio diverso».

25

26

La foto di gruppo presente nel film (ZDF - Televisione pubblica tedesca ©). Da sinistra,

in senso orario: Viktor (interpretato da Ludwig Trepte), Wilhelm (Volker Bruch), Charlotte (Miriam Stein), Friedhelm (Tom Schilling), Greta (Katharina Schüttler).

I loro nomi e le loro storie

Greta è figlia della Berlino sonora degli anni Venti e Trenta; vuole fare

carriera e vende se stessa, corpo e anima, a un gerarca nazista perché vuole

diventare attrice e cantante di successo. Al gerarca chiede in cambio che

Viktor, il suo innamorato non corrisposto, sia messo in salvo facendogli rilasciare un passaporto falso. Viktor ottiene il passaporto, ma il giorno della

sua partenza è rapito dalla polizia segreta e finisce, per ordine preciso dello

stesso gerarca, su un treno diretto a un campo di concentramento. Greta non

ha “sentito” la guerra fino a tutto il 1944, l’ha vissuta quasi di striscio, ma

negli ultimi mesi finisce in prigione, dialoga con un’altra condannata a morte e scopre la semplicità nel dare delle briciole a un uccellino che accorre

alla sua finestra, unico suo spiraglio di luce. Sarà fatta fucilare dal gerarca,

suo amante, a cui aveva rivelato di essere incinta; sarà sola, senza il suo

amato pubblico, davanti ad un gruppo di tiratori scelti. Greta esclamerà:

«Volevo vivere cantando e ho trovato la guerra!».

27

Charlotte si mette al servizio della “propria” gente nelle retrovie del

fronte come crocerossina (ce n’erano 600.000). È una ragazza candida e ingenua, “convinta” dell’ideologia nazista, e fa parte fin da subito

dell’organizzazione delle giovani ragazze del Terzo Reich. Tradirà la brava

collega ebrea ucraina, sua aiutante all’ospedale di campo, per dimostrare ai

superiori e a se stessa fedeltà ai loro comuni ideali. Se ne pentirà amaramente e non sopporterà la “croce” del tradimento. Sarà sorpresa dall’arrivo dei

russi, i soldati tedeschi feriti saranno massacrati nei loro letti e lei subirà

violenza. Sarà quasi subito salvata da una soldatessa russa che le darà degli

abiti e delle uniformi russe che le permetteranno di arrivare a Berlino qualche mese dopo. Sana e salva.

Friedhelm è un ragazzo anarchico e pacifista. In un momento di forte

tensione sul fronte russo, dirà a suo fratello Wilhelm, urlando: «Anche Dio

ci ha lasciati e non c’è alcun senso, nessuno in quello che facciamo!». La

guerra volge ormai alla fine, è il caos e le truppe al fronte sono senza guida.

Altre atrocità saranno commesse in quel “tempo di nessuno”. Friedhelm con

alcuni commilitoni cerca la via del ritorno nei radi boschi sovietici di pino e

betulle. È difficile nascondersi e sono sorpresi dai soldati russi che li attaccano. Si mettono a terra, protetti dagli alberi, unico loro rifugio. Friedhelm

prende dal taschino della giacca la foto degli amici, avverte che la fine è vicina; scrive sul retro l’indirizzo a cui dovrà essere inviata. La consegna a un

soldato perché la invii. Un commilitone gli rivolge la parola e gli chiede:

«che cosa aspettiamo ad attaccare i russi?». Friedhelm gli risponde con

un’altra domanda: «quanti anni hai?» e il giovane soldato risponde sicuro:

«dodici». Friedhelm è già molto più vecchio, ha dieci anni di più, ma la

guerra gliene ha “regalati” almeno il triplo. Non ha però la voglia e la forza

per far capire al ragazzo quanti decenni in pochi anni lui ha vissuto. Friedhelm si alza di scatto e all’impazzata spara e corre, corre e spara verso i soldati russi che lo trafiggono con numerosi colpi. Alle sue spalle i giovani soldati, i futuri padri, alzano le mani in segno di resa. Quella foto di gruppo

non giungerà mai a destinazione e forse nemmeno i giovani fatti prigionieri

dai russi.

Wilhelm è il fratello maggiore di Friedhelm, è un ragazzo che non sbaglia mai, è un soldato esemplare, con ruoli di responsabilità per volere della

sua famiglia, padre e madre entrambi molto esigenti e dai buoni costumi,

dalla solide tradizioni prussiane; egli vive il duro conflitto tra dovere collettivo e coscienza personale. Nelle ferraglie di un carro armato esploso trovano rifugio, nottetempo e dopo lunga battaglia, Wilhlem e un soldato russo.

28

Quest’ultimo semi carbonizzato in volto, ma ancora vivo, chiede, con un

cenno della mano, dell’acqua al nemico-amico tedesco; la ottiene e senza

scambiarsi una parola la vita del giovane soldato russo si consuma. Appena

fa giorno l’amico-nemico tedesco se ne va e vagando trova un altro rifugio

in una casa di legno con segni del forzato abbandono da parte dei proprietari. Davanti alla casa un laghetto e una solitaria betulla. Un gatto e un po’ di

pesce saranno le sue poche consolazioni. Sarà catturato dai soldati tedeschi

in ritirata, classificato come disertore e condannato a morte. Sarà maltrattato

per lunghi giorni e aspetterà il momento più adatto per pugnalare il capo

banda tedesco, un suo ex-collega impazzito. Riprenderà la via del bosco e

riuscirà ad arrivare a Berlino per la fine della guerra.

Viktor è un ragazzo ebreo che impara il mestiere nella sartoria di famiglia, Goldstein. È innamorato pazzo di Greta, che non ricambia. Prima di

partire per il fronte le regala una sua creazione artistica in segno d’amore: un

vestito rosso lungo di seta fatto su misura per lei. Greta lo indosserà nel suo

tour sonoro sul fronte russo per allietare le truppe tedesche. Qualche anno

prima, nell’appartamento di Berlino, il padre di Viktor, intento a cucire la

croce gialla sugli abiti di famiglia, aveva detto al figlio, che si diceva stupito

di quanto suo padre stava facendo: «Un bravo tedesco non disobbedisce mai

alla legge». Viktor sarà rapito dalla Gestapo mentre, sotto falso nome, sta

tentando di lasciare Berlino e sarà messo in un treno della morte. Durante il

viaggio riuscirà a fuggire dal treno in corsa assieme a Lilija, una ragazza polacca. Lei racconterà a Viktor la sua storia più recente. A Varsavia è stata

violentata da un gerarca nazista perché voleva assolutamente un figlio maschio data la sterilità della moglie. Era nata però una bambina che era stata

subito uccisa. La ragazza-madre Liljia è invece inviata per punizione in un

lager all’est. Viktor e Lilija vagheranno in terre ignote e una banda di partigiani polacchi li cattureranno. Viktor sarà usato per attrarre soldati tedeschi

in imboscate mortali. Viktor ha il torto di essere ebreo tra i tedeschi e di essere tedesco tra i polacchi. Avrà consolazione umana dalla sua involontaria

amica di viaggio che lo guiderà e lo salverà dai partigiani senza nemmeno

mai baciarlo.

in disordine e Viktor trova sue foto e alcuni suoi abiti. Nell’ufficio di Berlino, appena creato per la ricerca delle persone, ritrova il gerarca nazista che,

bruciati gli abiti ed eliminato il suo passato (ha ucciso moglie e figlia e fatto

uccidere Greta), si è dato un nuovo ruolo nella Germania sconfitta. Si riconoscono ma non succede nulla. Viktor sembra rassegnato e il gerarca si sente «graziato e perdonato». «Avanti il prossimo»…

A Berlino, nell’estate del 1945, in quel locale in cui si erano lasciati

quattro anni prima, si ritrovano Viktor, Wilhelm e Charlotte. Non si abbracciano, tra loro solo incroci di sguardi e di occhi spenti. La gioia di essere vivi non fa breccia; a che serve nella Berlino in stracci essere vivi? Le macerie

e la polvere sono il solo loro paesaggio. Si versano, ricercando un po’ di vita, un po’ di liquore, come promesso, e ricordano, facendo solo i loro nomi,

le vite “straperdute” di Greta e Friedhelm.

Dolore, colpa e silenzio

La tragedia di quegli anni e di quegli uomini, padri e madri, non è raccontabile, è muta, è senza parole e senza musica. Come il pianoforte che

Viktor prova a suonare senza che esca alcun suono, nessuna musica, come

invece era accaduto allora, ieri, quando, loro malgrado, si erano divisi.

Questi sono le madri e queste sono i padri che non troveranno, anche

negli anni a venire, il coraggio di parlare. Questa sembra essere la loro sola

unica “salvezza”, la sola via per non morire ancora.

C’è la sofferenza dei dannati e la sofferenza dei “carnefici”; entrambe

senza tempo, senza dialogo e per molti senza perdono. Molti di questi padri

e questi madri sono caduti, ma tutti sono “morti”, tutti, nessuno escluso; dei

sopravvissuti vivono solo i corpi e il ricordo non comunicabile di questa

smisurata tragedia senza alcun dio.

Il presidente tedesco Gauck, che ha visto il film, il 24 marzo scorso è

stato accompagnato dal presidente italiano Giorgio Napolitano a Sant’Anna

di Stazzema per ricordare le vittime civili dei nazisti del 12 agosto del 1944.

Gauck ha detto:

«Non è per nulla facile e semplice per un tedesco venire qui a Sant’Anna di Stazzema. Lo è ancora meno per un presidente tedesco quale rappresentante di un Paese

e della sua storia. Non è semplice, e così deve essere, riconoscersi nell’enorme colpa e confrontarsi con un terribile sterminio che è stato perpetrato da propri concittadini».

Il ritorno a Berlino

Tornato a Berlino, Viktor si mette alla ricerca di Greta, di cui non conosce ancora il destino. Torna nell’appartamento di lei, l’abitazione è tutta

29

30

Il Margine 33 (2013), n. 6

Mosé il maestro

PIERGIORGIO CATTANI

U

na delle ultime fatiche di Massimo Giuliani, Il bastone di Mosè (Il

Margine, Trento 2013), nel panorama spesso sterminato delle opere e

degli studi sulla Bibbia e sull’ebraismo, a mio parere brilla per chiarezza e

originalità. Oltre a testimoniare la sua competenza ed erudizione, lungo le

pagine si colgono l’umiltà dello studioso che sembra ricominciare ogni volta

dall’inizio, e la perizia del divulgatore che con pazienza offre ai lettori

l’esito delle sue ricerche. Ne esce un quadro sintetico e aperto che tocca le

questioni dirimenti relative non solo alla figura di Mosè o alla narrazione

biblica contenuta nella Torah ma al monoteismo stesso, alla visione religiosa

proposta dalla Bibbia, che poi ha influenzato pure a livello profano la storia

dell’occidente e non solo.

Mosè è senza dubbio un personaggio entrato nel nostro immaginario

collettivo. I dieci comandamenti, le piaghe d’Egitto, l’esodo verso la terra

promessa sono narrazioni presenti nella comune percezione della vita e della

storia. Sono griglie interpretative radicate nella nostra visione del mondo.

Secolarizzati e a volte banalizzati, questi racconti servono oggi per descrivere le code sulle strade delle vacanze; tuttavia rimangono fondamentali per

comprendere la civiltà occidentale e non solo. Si è perso forse il substrato

religioso (soprattutto ebraico) di tali concetti, mentre il cinema hollywoodiano sembra essersi completamente sovrapposto al retaggio della Bibbia:

Mosè ha l’atteggiamento statuario e vincente (e molto americano) di un

Charlton Heston, che in scene epiche del film del 1956, vede aprirsi le acque

del Mar Rosso e sale sul monte per tornare con le tavole della legge.

Il contesto cristiano-cattolico ha quasi dimenticato Mosè. Nelle vecchie

“storie sacre” il grande profeta di Israele viene presentato al “Roveto ardente” quando riceve la Rivelazione oppure quando fa miracoli al cospetto del

Faraone o al momento di rompere le tavole della Legge dopo l’idolatria del

“vitello d’oro”. Nei catechismi i dieci comandamenti sono presi ancora come base della morale proposta dalla Chiesa, ma il loro testo è diverso da

quella che si legge nella Bibbia; e Mosè sparisce. Mosè balbuziente, che uccide un egiziano, impegnato in riti di difficile comprensione, che muore

prima di compiere la sua missione per una colpa indeterminata e forse non

sua, non può essere il modello etico del “buon padre di famiglia”.

31

Nel libro Massimo Giuliani ci descrive un’altra storia. Per la tradizione

ebraica, antica e moderna, Mosè non è soltanto il condottiero di fronte alle

acque, il mediatore che vede Dio “faccia a faccia”, oppure il profeta e legislatore che svolge un ruolo indiscutibile al centro dell’accampamento, quanto piuttosto il maestro che, prima di comandare, insegna. «Mosè nostro maestro», osserva l’autore commentando l’affresco del Perugino scelto come

copertina del volume, è «un leader umile capace di studiare senza mai alzare

gli occhi dal libro. Come a dire: non c’è altra leadership che l’obbedienza al

comando divino, non c’è altra autorità che quella che deriva dalla conoscenza quale frutto del diuturno studio della Legge, non c’è altro potere che la

catena della trasmissione della conoscenza stessa di generazione in generazione» (p. 189). È dunque il prototipo del maestro che ascolta (in primis la

voce di Dio) e che insegna e che sempre impara, come testimoniato dai numerosissimi racconti di una tradizione ebraica sempre viva. La verità passa

attraverso la catena di maestri e discepoli, anzi è quella stessa catena interpretativa che nasce dal Sinai e prosegue fino ad oggi a essere una delle essenze stesse dell’ebraismo. Il biblista Piero Stefani annota:

«Lo studio umano del testo sacro rappresenta per converso sia un incontro effettivo

tra il divino e l’umano che un riconoscimento del perpetuo debito da noi contratto

rispetto a chi ci ha trasmesso la parola. La parola poi non avrebbe bisogno di essere

tramandata se si presentasse semplicemente come testo puramente dispiegato e scoperto nella sua immutabilità; al contrario essa ha la necessità di venire trasmessa

propri perché non può prescindere dall’essere fatta rivivere attraverso il suo accoglimento, la sua lettura e il suo commento. D’altronde non il testo in sé, bensì la fedeltà di chi ce lo ha trasmesso ne testimonia la natura sacra presentandolo come

luogo della rivelazione»1.

La trasmissione della rivelazione diventa un proseguimento

dell’incontro tra Dio e il popolo sul monte Sinai: i mediatori di un’alleanza

che si rinnova quotidianamente sono i maestri. Il luogo della rivelazione non

è più il monte ma l’aula dove si studia e dove, secondo un bellissimo midrash, Mosè stesso si siede durante una lezione sulla Torah e non capisce

nulla. Questo vale pure per la tradizione cristiana, come scriveva Gregorio

Magno: «Scriptura sacra aliquomodo cum legentibus crescit». È questo un

fondamentale principio ermeneutico per cui ogni testo si sviluppa, prende

1

Piero Stefani, Il nome e la domanda. Dodici volti dell’ebraismo, Morcelliana, Brescia

1988, p. 64.

32

nuovi significati, appunto “cresce” nella misura in cui viene studiato, interpretato, “ruminato”. Siamo tutti protagonisti di questa interpretazione infinita. Con una regola però: più che essere dotti o sapienti, è necessaria una

grande capacità di ascolto. Sapendo che non aggiungiamo nulla da soli, che

siamo sempre debitori di chi ci ha preceduto e di chi ci accompagna.

Nel libro, accanto a Mosè, compaiono altre figure decisive magistralmente descritte da Giuliani: Aronne, Miriam, Faraone e soprattutto Dio, protagonista di un’epopea del tutto originale. La vittoria sugli Egiziani ottenuta