La riflessione di Enzo Paci sull’economia politica:

una disamina economico-filosofica

di Ivan Moscati

1. Introduzione

Enzo Paci (1911-1976) è stato professore di filosofia teoretica prima all’Università di Pavia (1949-1958), e in seguito alla Statale di Milano dal

1958 al 1976. Allievo di Antonio Banfi, fino all’inizio degli anni ’50 Paci è

stato tra i principali esponenti dell’esistenzialismo italiano e successivamente,

dopo una fase cosiddetta «relazionistica», ha assunto a riferimento privilegiato del proprio pensiero la fenomenologia di Edmund Husserl, contribuendo in maniera decisiva alla sua diffusione in Italia1. In particolare Paci

riprende le ricerche husserliane volte a chiarire i fondamenti delle scienze,

attribuendo un rilievo del tutto speciale alla discussione dei fondamenti dell’economia politica:

La ricerca fenomenologica [...] acquista un significato tutto nuovo e particolare

se, al suo interno, si pone il problema dell’economia politica come scienza e cioè il

problema della fondazione [...] dell’economia politica (Paci, 1963c, p. 305).

Il presente lavoro è dedicato all’esame teorico di questa ricerca di Paci

sulla scienza economica, la quale appare interessante perché si pone su un

Pervenuto febbraio 1998, approvato gennaio 1999.

Sono grato a Giorgio Lunghini, Maria Michelangeli e Gabriele Pasqui per tutte le discussioni e gli utili suggerimenti; ringrazio inoltre i due anonimi referees della Rivista per le preziose

osservazioni ad una precedente versione del lavoro. La responsabilità per quanto scritto resta ovviamente solo mia.

1 Per la periodizzazione dell’opera di Paci e notizie biografiche più dettagliate rinviamo a

Vigorelli (1987); sul ruolo culturale svolto da Paci come promotore di numerose traduzioni

delle opere di Husserl, in qualità di consulente editoriale di alcune tra le maggiori case editrici

italiane e soprattutto attraverso la rivista Aut Aut, da lui fondata nel 1951, si possono vedere

Renzi (1986) e Zecchi (1988); una bibliografia pressoché completa degli scritti di Paci è in Civita (1983).

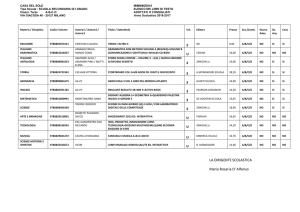

ECONOMIA POLITICA / a. XVII, n. 1, aprile 2000

93

piano che sottrae il discorso epistemologico sull’economia ad una prospettiva

puramente metodologistica e formalistica. L’articolo si apre con una illustrazione della problematica del sapere scientifico nel pensiero di Husserl (par.

2); questa breve premessa permette di intendere il punto di avvio della riflessione di Paci e consente di introdurre la terminologia fenomenologica di cui

egli fa uso. Dopo aver precisato il senso specifico in cui Paci interpreta il

compito di una fondazione delle scienze (par. 3.1), viene presentata, secondo

due varianti interpretative che ci paiono egualmente ammissibili, la sua tesi

che riconduce l’economia politica all’esperienza del bisogno (par. 3.2); tale

tesi è poi discussa criticamente in entrambe le versioni (parr. 4.1 e 4.2). Viene quindi esaminata l’interpretazione che Paci dà della critica di Marx all’economia politica (par. 5) e successivamente viene discussa la sua lettura

della Teoria generale di Keynes (par. 6).

I risultati cui il nostro studio giunge non sono tuttavia positivi e nel conclusivo paragrafo 7 analizziamo quelle che ci sembrano essere le cause del

fallimento del tentativo di Paci. Sulla base delle critiche svolte indichiamo infine in quali direzioni potrebbe muoversi una ricerca sui fondamenti dell’economia per avere pregnanza filosofica ed epistemologica e per mostrarsi

interessante ai fini dell’elaborazione della teoria.

2. La fondazione del sapere scientifico nella fenomenologia di Husserl

L’intero progetto della fenomenologia husserliana è guidato dall’ideale di

un sapere assolutamente fondato e giustificato, che per Husserl si tratta di

istituire innanzitutto nella stessa filosofia e quindi in relazione ai singoli saperi disciplinari. In questo paragrafo illustriamo la tematica husserliana della

fondazione limitatamente al sapere scientifico, mentre tralasceremo le questioni relative alla fondazione rigorosa del sapere filosofico.

Nell’opera Logica formale e trascendentale del 1929, Husserl (1929) afferma la convinzione già espressa in lavori precedenti secondo la quale una

scienza che voglia dirsi propriamente tale deve essere in grado di «giustificare consapevolmente il proprio metodo e la propria teoria» (Husserl, 1929;

trad. it. 1966, p. 3). Il carattere di autenticità e di validità di una scienza dipende in primo luogo dalla sua capacità di portare ad una comprensione

esplicita la natura del proprio oggetto e di assicurarsi che i metodi del proprio procedere conoscitivo siano commisurati a tale natura. Una scienza autentica deve inoltre poter fornire una chiarificazione teorica dei concetti e

delle categorie che essa utilizza nelle sue trattazioni e cui fa riferimento nelle

sue spiegazioni; in mancanza di un tale sforzo di definizione, la comprensione dei concetti e delle categorie utilizzate tende ad essere determinata altrimenti secondo le nozioni del senso comune. Infine, una scienza deve poter

precisare lo statuto e le condizioni di impiego scientificamente legittimo delle

proprie costruzioni teoriche, delle «pure astrazioni» di cui si serve (in riferimento all’economia si pensi ad esempio all’agente rappresentativo, all’idea di

94

mercato e a quella di concorrenza, al concetto di razionalità del consumatore, alla stessa concezione della preferenza).

Secondo Husserl è solo con l’affrontare questo genere di questioni che si

possono portare le scienze positive ad una fondazione rigorosa, mentre

«quelle scienze che contengono paradossi, che operano mediante concetti

fondamentali che non siano stati ottenuti mediante il lavoro di chiarificazione

dell’origine e la critica, non sono affatto scienze, ma soltanto delle tecniche

teoretiche, pur con tutte le loro ingegnose operazioni» (Husserl, 1929; trad.

it. 1966, pp. 224-225); esse si basano «assai più su di una “esperienza pratica” emersa [...] dalla lunga consuetudine [...] che non sulla penetrazione della ratio dell’azione compiuta» (Husserl, 1929; trad. it. 1966, p. 6). Le ricerche sui fondamenti delle scienze sono dunque per Husserl un compito scientifico, che attiene cioè all’idea stessa di scienza autentica, e non «un chiarimento accessorio, o in ogni caso un miglioramento che non modifica essenzialmente queste scienze» (Husserl, 1929; trad. it. 1966, p. 224).

Nel secondo libro delle Idee per una fenomenologia pura – cui lavorò tra

il 1912 e il 1928 ma che apparve postumo soltanto nel 1952 – Husserl aveva

dato un primo svolgimento ai compiti sopra enunciati, cercando di rendere

esplicita la comprensione della materialità e della psichicità nella quale le ricerche delle scienze della natura e di quelle dell’uomo si muovono. Secondo

Husserl infatti le ricerche e l’elaborazione teorica di una scienza sono guidate

dall’«idea essenziale» che lo scienziato ha del proprio oggetto; tale idea o

comprensione essenziale determina in maniera preliminare ciò che viene fatto

tema di indagine da parte della scienza e ciò che invece viene escluso dal

campo tematico.

Se la natura delle oggettualità scientifiche viene chiarita portando a determinazione esplicita la comprensione che di esse lo scienziato mostra di avere,

si può dire che ciò che in questo genere di analisi viene interrogato è la coscienza dell’oggetto che lo scienziato possiede. La coscienza di cui qui si tratta non va intesa nel senso della coscienza psicologica o morale; nella prospettiva filosofica delle Idee, «coscienza» è il titolo generale sotto cui viene compresa ogni forma di esperienza, di comprensione, di intendimento delle cose.

In questo senso la determinazione essenziale che Husserl attribuisce alla coscienza è proprio quella di essere sempre «coscienza di» qualcosa e questa

sua struttura fondamentale è chiamata intenzionalità.

L’articolazione sistematica di ciò che l’esperienza scientifica dell’oggetto

include già in sé è però solo il primo passo rispetto al compito di dare una

fondazione rigorosa ad una scienza. Infatti secondo Husserl l’idea essenziale

che lo scienziato ha dei propri oggetti e che guida le sue ricerche è a sua volta determinata dall’esperienza intuitiva e ordinaria delle cose. Ne La crisi delle scienze europee (1935-37), la sua ultima opera rimasta incompiuta, Husserl

chiama questa dimensione dell’esperienza comune che precede l’esperienza

propriamente scientifica «mondo-della-vita» (Lebenswelt).

Il mondo-della-vita è il mondo così come si manifesta nella pratica quotidiana, «l’universalmente noto, l’ovvietà che inerisce a qualsiasi vita umana,

95

ciò che [...] ci è già sempre familiare attraverso l’esperienza» (Husserl, 1954;

trad. it. 1961, pp. 152-153). Husserl ritiene che le scienze presuppongano il

mondo-della-vita quale loro punto di partenza obbligatorio poiché gli oggetti, i problemi, le evidenze e le validità che diventano tema di considerazione

scientifica si trovano sempre come già dati nell’ambito della Lebenswelt.

L’esperienza intuitiva ed ordinaria delle cose determina cioè il modo in cui i

fenomeni cui la scienza si riferisce vengono classificati, determina quali concetti possano essere impiegati nel trattamento teorico di essi, quali categorie

esplicative possano essere utilizzate nelle spiegazioni e quali siano invece da

escludere: «Ciò che si può vedere e trovare nell’esperienza scientifica – scriveva Husserl già nelle Idee – è prescritto dall’esperienza generale della cosa»

(Husserl, 1913-52; trad. it. 1974, p. 449).

Le evidenze del mondo-della-vita sono certamente di tipo soggettivo, le

sue validità hanno carattere relativo e le nozioni di cui in esso ci si serve rimangono nell’ordine dell’esattezza pratica; in opposizione a questo genere di

sapere la scienza si propone di raggiungere verità obiettive e validità incondizionate, definendo dove possibile i propri concetti secondo un ordine di

esattezza misurabile. Tuttavia Husserl ribadisce come gli elementi soggettivi e

relativi della Lebenswelt abbiano nella loro esperibilità diretta un diritto originario rispetto alle oggettualità ed ai concetti scientifici; nella Crisi questi ultimi sono giudicati come formazioni di senso che risultano da una operazione teoretica di idealizzazione e che mancano di un’evidenza immediata:

Il contrasto tra l’elemento soggettivo del mondo-della-vita e del mondo «obiettivo» e «vero» [delle scienze] sta semplicemente in questo: che quest’ultimo è una sustruzione teoretico-logica, la sustruzione di qualcosa che [...] di principio non è

esperibile [...] mentre l’elemento soggettivo del mondo-della-vita si distingue ovunque e in qualsiasi cosa proprio per la sua esperibilità. Il mondo-della-vita è un regno

di evidenze originarie (Husserl, 1954; trad. it. 1961, p. 156).

Il compito di portare una scienza positiva ad una fondazione rigorosa

può dunque compiutamente realizzarsi – secondo la prospettiva filosofica delineata nella Crisi – facendo vedere concretamente come le formazioni concettuali di essa si costituiscano a partire dalle evidenze primarie del mondodella-vita e mostrando così come siano proprio queste evidenze a conferire

originariamente e costantemente alle formazioni teoriche della scienza il loro

senso. Un tale lavoro di fondazione dovrebbe permettere di eliminare quelle

oscurità, quegli errori e quei fraintendimenti circa la natura del proprio oggetto e circa lo statuto effettivo delle proprie categorie che ciascuna scienza

nel suo sviluppo porta con sé.

96

3. Paci e il bisogno come fondamento precategoriale dell’economia politica

3.1. La fondazione precategoriale delle scienze in Paci

La riflessione di Enzo Paci circa le scienze si richiama soprattutto alla

Crisi, che egli giudica «la forma più matura del pensiero husserliano» (Paci,

1961, p. 2) e dalla quale riprende e sviluppa la tematica del rapporto tra

scienza e mondo-della-vita. Anche per Paci il mondo-della-vita è l’oggetto generale ed originario di tutte le scienze (comprese quelle logico-matematiche)

ed egli sottolinea in particolare come gli ambiti specifici delle singole discipline corrispondano a determinati aspetti o generi di esperienze del mondodella-vita. Secondo questo punto di vista, per Paci il compito di fondazione

di una scienza si prospetta innanzitutto come individuazione del genere di

esperienza o dell’elemento prescientifico che ne costituisce il tema originario

e che è dunque alla base dei concetti e delle categorie di cui tale scienza si

serve. Secondo Paci si tratterà poi di verificare se e in che misura la scienza

in questione tenda ad obliare il fondamento prescientifico delle proprie

astrazioni categoriali, scambiando per originario ciò che è soltanto derivato e

per concreto ciò che è invece astratto. In questo caso diviene necessario tornare a disoccultare l’origine concreta delle categorie scientifiche e ricondurle

al loro fondamento precategoriale; Paci ritiene che questa «riconduzione al

precategoriale» proprio di ciascuna scienza consentirebbe una fondazione autentica delle singole discipline.

Per quanto riguarda in particolare la scienza economica, egli indica nel

«bisogno materiale» l’originario tema precategoriale dell’economia politica;

nella riflessione di Paci è però possibile individuare anche un’altra tesi che si

ricollega più direttamente alla prospettiva di analisi delle Idee e secondo la

quale, come vedremo, ciò di cui si ha bisogno si manifesta con il carattere di

«economico», e la comprensione dell’economicità che si dà nell’esperienza

del bisogno definisce il campo di ogni possibile ricerca economica.

3.2. Le due tesi di Paci

Il progetto filosofico di Paci si caratterizza per un’interpretazione in senso fortemente antropologico della soggettività che, in quanto coscienza, o

meglio: in quanto «coscienza di», in quanto «coscienza intenzionale», rimane

sempre al centro della fenomenologia husserliana. Paci intende la soggettività

che viene tematizzata dalla fenomenologia come soggettività corporea e personale; il soggetto di Paci è «un io concreto, un io uomo, un uomo nel mondo» (Paci, 1963c, p. 151), che «in quanto essere materiale e vivente, [...] ha

dei bisogni. Il rapporto fra l’uomo e la materia è anche un rapporto tra il

soggetto che ha dei bisogni e i beni che soddisfano i bisogni» (Paci, 1963c,

p. 197). L’esperienza del bisogno di qualcosa è un’esperienza originaria e costante del vivere umano che, nella sua autoevidenza e incontrovertibilità, pre97

cede ogni conoscenza di tipo scientifico circa le cause del bisogno o i processi della sua soddisfazione2. Il bisogno può essere addirittura inteso come la

struttura fondamentale del mondo-della-vita: «C’è un elemento di fondo nella vita dell’uomo che [...] è appunto la mancanza, il bisogno di qualche cosa.

[...] La Lebenswelt è costituita, da questo punto di vista, da una serie di bisogni e di mancanze» (Paci, 1971a, pp. 118-124).

Facendo propria una distinzione del senso comune, Paci suddivide i bisogni in fisici e psichici. I primi sono i bisogni corporei, mentre i secondi

sono intesi da Paci come bisogni della psyché, dell’anima, e vengono indicati

come «bisogni umani, sociali, civili, culturali». Con un impiego del termine

che prefigura già la tesi, Paci chiama i bisogni fisici anche «bisogni economici» e i beni che soddisfano tali bisogni, «beni economici». In conformità alla

sua generale interpretazione della soggettività in senso corporeo e materiale,

Paci ritiene che il bisogno fisico sia la forma prima del bisogno: «Il bisogno

che può essere soddisfatto con beni economici è originario rispetto ad ogni

altro bisogno» (Paci, 1970a, p. 443); lo stesso manifestarsi dei bisogni «superiori» è condizionato al soddisfacimento dei bisogni economici: «Per vivere

l’uomo deve cominciare col soddisfare i più elementari bisogni economici.

L’io [...] può sentire bisogni superiori nella misura in cui ha soddisfatto i bisogni più elementari» (Paci, 1963c, p. 280).

Ora, la prima tesi che può essere individuata nel discorso di Paci riguarda l’oggetto della scienza economica ed afferma che tale oggetto è costituito

originariamente dai bisogni materiali e dalle modalità della loro soddisfazione. La Lebenswelt in quanto struttura di bisogni materiali da soddisfare, ovvero in quanto Lebenswelt economica, costituirebbe l’ambito ontologico del

quale l’economia fornisce la trattazione scientifica: «Le strutture essenziali

della Lebenswelt economica formano l’“ontologia” sulla quale si fonda [...]

l’economia politica come scienza» (Paci, 1968a, p. 307).

La seconda tesi che sembra essere prospettata da Paci in alcuni passaggi

dei suoi scritti si fonda su una ripresa della nozione husserliana di intenzionalità. Secondo Paci anche il bisogno – che qui pare considerato in ogni sua

possibile manifestazione e non più soltanto come bisogno materiale – può essere interpretato come una specifica modalità intenzionale, la quale si determina come dipendenza da qualcosa: «La stessa intenzionalità potrà assumere

[...] un nuovo significato. Essa si rivelerà non solo come coscienza di qualche

cosa ma anche come dipendenza da qualche cosa» (Paci, 1963b, p. 3). La seconda tesi afferma dunque che ciò che è inteso originariamente come «economico» è tale in quanto correlato intenzionale di un bisogno, ovvero che

nell’esperienza del bisogno ciò che manca e da cui si dipende si manifesta

con il carattere di «bene economico». In questa prospettiva i bisogni non

2 Secondo Paci «Nulla [...] nella mia esperienza è più diretto, più in carne e ossa, più

presente e innegabile del bisogno. Posso dubitare di esistere, posso credere che il mondo sia

un’illusione – ma in questo mondo illusorio io ho pur sempre bisogno di respirare» (Paci,

1962, p. 102).

98

sono dunque un particolare genere di oggetti, quello di cui la scienza economica si occupa o dovrebbe occuparsi: l’esperienza del bisogno costituirebbe

piuttosto il principio unitario di quella comprensione dell’economicità in cui

l’economista costantemente si muove e che fa comunque sì che nelle sue ricerche egli sia propriamente economista e non sociologo, psicologo, storico o

matematico. I passi in cui Paci sembra accennare a questa interpretazione del

nesso tra economia politica (quale scienza dell’economico) e bisogno (quale

ambito originario dell’esperienza dell’economico) sono principalmente quello

in cui parla del bisogno come «esperienza vissuta dell’economicità» alla quale «si collega l’economia come scienza» (Paci, 1968b, p. 403), e quello in cui

considera l’esperienza del bisogno come costitutiva del campo delle oggettualità economiche (ovvero, con terminologia husserliana, della regione ontologica dell’economico):

L’esperienza del bisogno e il rapporto tra bisogno e soddisfazione può essere

considerata come la struttura precategoriale dell’economia politica costitutiva, dunque, dell’ontologia regionale [...] dell’economia politica come scienza (Paci, 1963c,

p. 475).

Dobbiamo riconoscere come sia del tutto possibile che Paci non pensasse

affatto a questa «seconda tesi»: i riferimenti testuali sono scarsi ed in fondo

ambigui e, come si vedrà, l’idea non viene mai approfondita. Tutta la nostra

interpretazione si basa sul fatto che a differenza degli altri passi, nei due brani appena citati il bisogno sembra essere colto proprio in quanto esperienza

anziché in quanto cosa: in quanto esperienza che apre l’orizzonte di senso in

cui si muove l’economia politica anziché in quanto cosa che l’economia politica studia. Anche se si trattasse soltanto di uno spunto occasionale nella riflessione di Paci, questa tesi ci appare più notevole dell’altra e ci è dunque

sembrato opportuno presentarla – se non altro come «possibilità interpretativa» – e discuterla.

4. Discussione critica delle tesi di Paci

L’opinione secondo cui i bisogni umani e le modalità della loro soddisfazione stiano al principio dell’economia ha una propria tradizione sia nell’ambito del pensiero economico sia nella riflessione filosofica sull’economia politica (Hegel)3. In relazione alla teoria economica, tale idea può richiamarsi an-

3 In apertura dei suoi Princìpi di economia politica, il fondatore della scuola marginalista

austriaca Carl Menger afferma che «i bisogni dell’uomo sono il punto di partenza di ogni indagine economica: senza bisogni non esisterebbero né l’economia [...] né la scienza relativa ad

ess[a]. I bisogni sono la causa fondamentale di tutta l’economia umana, [...] la sicurezza della

loro soddisfazione il suo fine ultimo» (Menger, 1871; trad. it. 1976, p. 73). Secondo Menger

però, affinché ciò che è in grado di soddisfare un bisogno umano acquisti il carattere di bene

99

che alla discussione circa la posizione che nella teoria classica e moderna occupano elementi affini a quello di bisogno, quali il consumo (il consumo

come ciò in cui il bisogno può trovare il proprio soddisfacimento) e l’utilità

(utile come ciò che è atto a soddisfare un bisogno e utilità come ciò in cui i

diversi bisogni si risolvono)4.

D’altra parte, anche l’opinione che riconnette il significato di «economico» a quello di «materiale» e che intende la scienza economica come studio

delle condizioni dalle quali dipende il benessere materiale degli uomini ha

trovato i suoi sostenitori, in particolare tra alcuni esponenti della scuola inglese quali ad esempio Cannan e Beveridge5. Si tratta di quella che Robbins

chiama «la definizione “materialistica” dell’Economica» (Robbins, 1935; trad.

it. 1953, p. 6) e contro la quale egli indirizza le sue critiche e propone la

propria definizione della scienza economica.

Noi cercheremo di discutere le due tesi di Paci facendo riferimento ai tre

ordini di sapere cui lo stesso discorso paciano si ricollega: il sapere della

economico, esso deve essere anche disponibile, la sua attitudine a soddisfare il bisogno deve

essere conosciuta e, soprattutto, esso deve trovarsi «in quantità insufficiente in rapporto al nostro fabbisogno completo» (Menger, 1871; trad. it. 1976, p. 149). Per Menger inoltre «l’opinione secondo cui solo i bisogni fisici siano oggetto della nostra scienza è errata» (Menger,

1871; trad. it. 1976, p. 78). Anche Jevons, l’iniziatore del marginalismo inglese, prima di procedere all’esposizione della teoria dell’utilità dichiara che «soddisfare nella massima misura

possibile col minimo sforzo i nostri bisogni [...] è il problema dell’economia politica. [...] Molti economisti francesi hanno pure essi osservato che i bisogni umani sono l’argomento ultimo

dell’economia [...]. Credo che egli [Courcelle-Seneuil] abbia dato la miglior possibile definizione del problema economico quando dice che esso mira “á satisfaire nos besoin avec la moindre somme de travail possible”» (Jevons, 1871; trad. it. 1966, pp. 57, 59-60; citazione da

Courcelle-Seneuil, 1867, p. 23); con una citazione da Banfield (1845), Jevons ribadisce poi che

«un esame della natura e dell’intensità dei bisogni dell’uomo mostra che i legami che intercedono tra di loro procurano all’economia la sua base scientifica» (Jevons, 1871; trad. it. 1966,

p. 60; citazione da Banfield, 1845, p. 11). Nel terzo libro dei Principles anche Marshall fa precedere l’analisi della domanda in termini di utilità da «un breve studio della varietà dei bisogni umani, considerati in rapporto alle attività e agli sforzi umani» (Marshall, 1890; trad. it.

1972, p. 167).

Nel paragrafo 189 dei Lineamenti di filosofia del diritto, Hegel definisce l’economia politica in rapporto al «sistema dei bisogni», inteso come «la mediazione del bisogno e l’appagamento del singolo grazie al suo lavoro e grazie al lavoro e appagamento dei bisogni di tutti gli

altri» (Hegel, 1821; trad. it. 1987, p. 159). Secondo Hegel, con Smith, Say e Ricardo «il pensiero [...] movendo dall’infinita moltitudine di fatti singoli [i bisogni individuali e i modi del

loro soddisfacimento], che si trovano dapprima davanti ad esso, rintraccia i princìpi semplici

della cosa, l’intelletto che è attivo in essa e che la governa» (Hegel, 1821; trad. it. 1987, p.

160).

4 Per una discussione circa la posizione del consumo nella teoria economica è ancora utile Napoleoni (1962), mentre per una valutazione critica della riducibilità dei bisogni all’utilità

si veda Georgescu-Roegen (1966, pp. 190-201).

5 Cannan sostiene che «The aim of Political Economy is the explanation of the general

causes on which the material welfare of uman beings depends» (Cannan, 1888, p. 1); secondo

Beveridge «It is too wide a definition to speak of economics as the science of the material side

of human welfare. [It is] the study of the general methods by which men co-operate to meet

their material needs» (Beveridge, 1921, pp. 2-3).

100

scienza economica, il sapere della comprensione filosofica e il sapere dell’esperienza comune.

4.1. Il bisogno materiale come tema dell’economia politica

Per quanto riguarda il piano delle ricerche e dell’effettiva elaborazione

teorica della scienza economica la tesi secondo cui l’oggetto originario della

scienza economica è il bisogno materiale appare difficilmente sostenibile.

Nella misura in cui si occupa dei bisogni, nessuna teoria economica prende

in considerazione esclusivamente i bisogni materiali: per la teoria neoclassica

può essere oggetto di analisi economica tutto ciò che l’agente economico valuti soggettivamente come utile o che comunque scelga, indipendentemente

dal fatto che esso soddisfi un bisogno materiale o un bisogno «immateriale»;

all’estremo opposto, anche per Marx «la merce è [...] una cosa che mediante

le sue qualità soddisfa bisogni umani di un qualsiasi tipo. La natura di questi

bisogni, per esempio il fatto che essi provengano dallo stomaco o che provengano dalla fantasia non cambia nulla» (Marx, 1867; trad. it. 1974, p. 67).

Che una scienza indaghi di fatto un determinato ambito di fenomeni, non garantisce di per sé la legittimità scientifica e filosofica di un tale orientamento

di ricerca: nel delimitare la propria materia tematica una scienza può essere

infatti in errore. Ad una critica filosofica che contesti tale errore non è richiesto di elaborare una teoria scientifica alternativa e forse nemmeno di indicare in quali nuove direzioni debba procedere la ricerca; essa però deve

quantomeno mostrare in che cosa consista l’errore e chiarire in che senso

l’aver vincolato il proprio campo di indagine ad un determinato ambito di

fenomeni impedisca poi alla scienza di raggiungere la piena intelligenza

scientifica dei fenomeni stessi e delle loro leggi. Nella riflessione di Paci

manca ogni tentativo in questa direzione. La tesi secondo cui i bisogni materiali e le modalità della loro soddisfazione costituirebbero il tema fondamentale dell’economia politica rimane dunque un’asserzione priva di argomentazione filosofica, oltre che di riscontro sul piano del sapere scientifico6.

La tesi, più debole, che pone nel bisogno umano non soltanto materiale

il campo originario dell’economia politica risulterebbe forse maggiormente

plausibile. Essa richiederebbe però una dimostrazione del fatto che proprio

nell’esperienza del bisogno si dia quella comprensione dell’economicità che

orienta poi ogni genere di ricerca economica, cioè di quella che abbiamo

chiamato «seconda tesi». Per il momento è sufficiente rilevare come in man-

6 Allo sforzo analitico si sostituisce in talune occasioni un richiamo di carattere prescrittivo circa la posizione del bisogno nella teoria economica: «L’economia politica come scienza

non deve dimenticare il piano categoriale dei bisogni vissuti che devono essere soddisfatti [...].

L’economia politica deve fondarsi sulla Lebenswelt dei bisogni» (Paci, 1987, p. 214). Tali prescrizioni appaiono a questo punto prive di rilevanza e ci permettiamo perciò di non discuterle.

101

canza di una tale dimostrazione il rapporto tra economia e bisogno appare

forse ragionevole ma privo di evidenza stringente: il campo tematico dell’economia è il bisogno? Oppure l’economia tratta piuttosto del processo della

produzione, e del bisogno solo nella misura in cui rientra nella produzione?

O non si deve invece sostenere che l’economia tratta non dei bisogni dei soggetti quanto piuttosto delle scelte degli agenti? ecc.

4.2. L’esperienza del bisogno come principio di comprensione dell’economicità

La seconda tesi individuabile nella riflessione di Paci può essere scomposta in due parti: nella prima si afferma che «ciò di cui si ha bisogno» si manifesta con il carattere di «economico»; nell’altra viene asserito che la comprensione molteplice dell’economicità che sembra guidare le ricerche della

scienza economica nelle sue differenti epoche e scuole, può essere ricondotta

al significato fondamentale di economicità di cui si fa esperienza nel bisogno,

e che è proprio il riferimento a tale significato a far sì che pur nella grande

diversità dei suoi indirizzi la scienza economica conservi tuttavia una certa

identità che la distingue dalle altre scienze. Questa ci sembra una tesi filosoficamente pregnante, anche se riteniamo che il tentativo di mostrare che proprio nel bisogno si dia la comprensione fondamentale dell’economicità si sarebbe verosimilmente rivelato un tentativo volto all’insuccesso; ad ogni

modo, come già detto, la tesi viene tutt’al più prospettata da Paci e nei suoi

scritti non si trova alcuna elaborazione sistematica della questione. Cercheremo in ogni caso di discutere brevemente il primo momento dell’asserto di

Paci.

Se si vuole sostenere che ciò di cui si ha bisogno si manifesta con il carattere di «economico», sarà necessario fornire un’analisi dell’esperienza del

bisogno, ovvero elaborare quella fenomenologia del bisogno che dovrebbe

preparare la fondazione precategoriale della scienza economica7. Quali sono

dunque secondo Paci i caratteri dell’esperienza del bisogno? Si è visto come

il bisogno sia considerato una forma specifica di intenzionalità che si caratterizza come dipendenza da qualcosa; in particolare Paci parla di «negatività» e

di «non-realtà» dell’intenzionalità del bisogno in quanto ciò che nel bisogno

manca è qualcosa che innanzitutto non c’è e che non si ha8. Riguardo all’ordinamento dei diversi generi di bisogno, si è detto che Paci considera i bisogni materiali come la forma originaria di bisogno al cui soddisfacimento è

condizionato il manifestarsi dei bisogni «superiori»; circa le leggi che regolano la soddisfazione dei bisogni Paci osserva occasionalmente come il soggetto «sente [i bisogni] in vari gradi, più o meno fino al margine dei quali certi

7 «Sul piano precategoriale – scrive Paci – una fenomenologia del bisogno, del bisogno

che ogni soggetto vive in prima persona, si può porre come base dell’economia politica come

scienza» (Paci, 1963b, p. 3).

8 Si veda al riguardo Paci (1971a, pp. 119-124; 1973b, p. 1).

102

bisogni non sono più sentiti» (Paci, 1973b, p. 3) e che «se il consumo da un

lato soddisfa, dall’altro fa rinascere e accrescere il bisogno» (Paci, 1973b, p.

4)9. Manca invece la distinzione tra l’elemento naturale e l’elemento sociale e

culturale dei bisogni e dei modi della loro soddisfazione, distinzione che in

forme appena differenti (bisogni naturali e artificiali, necessari e convenzionali, assoluti e relativi, ecc.) è stata spesso rilevata dagli autori che si sono

occupati dello stesso tema. L’insistenza sul bisogno fisico-materiale sembra

avere in qualche modo impedito a Paci di esaminare questo aspetto della

questione, per quanto la distinzione tra la componente naturale e quella sociale della soddisfazione del bisogno riguardi gli stessi bisogni materiali (per

fare un esempio banale, ci si può dissetare con l’acqua, il vino, la birra o la

coca-cola)10.

Queste osservazioni di Paci sul bisogno appaiono troppo scarsamente sviluppate per essere in qualche modo scientificamente produttive per la teoria

economica. Un’analisi sistematica dei caratteri del bisogno, delle condizioni

della sua inducibilità e dei processi del suo accrescimento potrebbe forse risultare utile ai fini di una teoria completa del consumo e un esame rigoroso

delle strutture del bisogno consentirebbe probabilmente una discussione critica dello stesso concetto di utilità; in ogni caso tali caratteristiche di sistematicità e di rigore mancano nella trattazione di Paci. Ciò che tuttavia al momento ci interessa non è tanto la rilevanza per la teoria economica delle analisi paciane quanto la loro capacità di mostrare che ciò di cui si ha bisogno si

manifesta a livello di esperienza prescientifica con il carattere di economico.

Ora, ciò che Paci osserva circa il bisogno – che il bisogno in quanto dipendenza da qualcosa che manca è un’intenzionalità negativa; che la soddisfazione dei bisogni materiali deve precedere quella dei bisogni superiori e che se

da un lato i bisogni particolari si saziano dall’altro la soddisfazione stessa ge9 Queste tre ultime affermazioni di Paci possono essere intese come la riproposizione più

o meno consapevole di tre leggi del bisogno variamente osservate nella storia del pensiero

economico e che possono essere indicate come «princìpi fondamentali dei bisogni»: il principio della subordinazione dei bisogni afferma l’esistenza di ordinamenti nella manifestazione dei

bisogni e di priorità nella loro soddisfazione; secondo il principio dei bisogni saziabili l’intensità di un bisogno decresce all’aumentare del grado del suo soddisfacimento; il principio della

crescita dei bisogni esclude la possibilità di un appagamento definitivo del bisogno umano poiché sempre nuovi bisogni succedono a quelli già appagati. Anche in questo caso manca in

Paci qualunque approfondimento dei temi toccati. Sui «tre princìpi fondamentali dei bisogni»

si veda Georgescu-Roegen (1966, pp. 193-198).

10 La concezione del bisogno di Paci non fu modificata dalle opinioni di quelli tra i suoi

allievi che all’inizio degli anni ’70 si occuparono del bisogno (in particolare Salvatore Veca,

Pier Aldo Rovatti, Amedeo Vigorelli e Roberta Tomassini). In una prospettiva marxista essi rimarcarono il carattere sociale e storico del bisogno e dunque la dipendenza delle sue forme di

manifestazione dai processi della produzione capitalistica, e criticarono più o meno velatamente la concezione naturalistica di Paci. A questo riguardo si vedano in particolare gli interventi

di Tomassini, Rovatti e Veca nella discussione con Paci sulla fenomenologia del bisogno (Paci,

1971a, pp. 126-138), l’articolo di Vigorelli sulla nozione di bisogno in Hegel e Marx (Vigorelli, 1973) e i saggi raccolti in Rovatti - Tomassini - Vigorelli (1976).

103

nera nuovi bisogni – non chiarisce in alcun modo in che senso il bisogno sarebbe l’ambito originario di esperienza dell’economicità; che ciò di cui si ha

bisogno sia compreso precategorialmente come «economicamente valevole»

resta un’asserzione priva di evidenza, che non si riesce a riconoscere come

vera.

Sul piano dell’esperienza prescientifica si deve rilevare piuttosto come vi

siano esperienze di bisogno nelle quali pare di non poter riconoscere alcun

carattere di «economicità». Anche se non sappiamo ancora definire in modo

determinato ciò che intendiamo comunemente con «economico», ci sembra

ad esempio che nell’esperienza dei bisogni che trovano soddisfazione in ambito domestico non possa essere reperito alcunché di «economico» nel senso

usuale del termine: ciò di cui in questi casi si ha bisogno non si manifesta

come «bene economico» e in generale tutta la dimensione di senso che in tali

esperienze si apre non ha nulla a che fare con l’«economicità». Anche ciò

che a livello precategoriale intendiamo con «economico» non appare dunque

riconducibile all’esperienza del bisogno in quanto tale.

5. Critica e fondazione precategoriale dell’economia politica: la lettura di Marx

La riflessione di Paci sul bisogno e l’economia politica è connessa al tentativo che egli compie di istituire una relazione tra alcuni problemi e concetti del pensiero di Husserl e quello di Marx e, più in generale, allo sforzo di

prospettare un’integrazione reciproca tra fenomenologia e marxismo. Questa

operazione teorica proposta da Paci è forse quella che ha avuto maggiore risonanza filosofica e politica nel corso degli anni ’60 e nei primi anni ’70 e

può essere discussa su molteplici piani11; ai nostri fini ci limiteremo a considerare l’interpretazione che Paci dà della critica marxiana dell’economia politica.

L’oggetto della critica di Marx è per Paci il carattere di astrattezza delle

categorie della scienza economica e la loro pretesa di valere come la realtà

economica stessa; tale astrattezza sarebbe dovuta al fatto che l’economia ha

dimenticato il fondamento precategoriale delle proprie categorie, che, secondo Paci, è l’uomo concreto con i suoi bisogni da soddisfare. Egli individua il

significato della critica marxiana nel fatto che essa disocculta e mostra il soggetto umano come fondamento reale dell’economia politica: «Fin dall’inizio –

11 Paci illustra il senso della propria proposta in vari scritti e conferenze – si vedano tra

gli altri Paci (1963a; 1971b; 1973a) – e in modo più organico nella terza parte di Funzione

delle scienze e significato dell’uomo, che è intitolata appunto «Fenomenologia e marxismo»

(Paci, 1963c, pp. 303-466). Per una valutazione generale della proposta di Paci si vedano Bobbio (1964), Zecchi (1978, pp. 136-139) e i rilievi critici di Veca (1979) e Papi (1990); Vigorelli

(1987, pp. 22-44) è utile per un inquadramento più dettagliato di carattere storico-filosofico.

L’elaborazione della «lettura fenomenologica di Marx» che riteniamo più significativa è quella

di Rovatti (1973).

104

scrive Paci – l’opera di Marx è un disoccultamento dell’economia politica.

L’analisi dei Manoscritti del 1844 ci appare oggi come una critica [...] dell’occultamento attuato, in questa scienza, del soggetto concreto» (Paci,

1963b, p. 87); in questo senso l’opera di Marx sarebbe dunque da intendere

come la ricerca di una fondazione precategoriale della scienza economica:

Il Capitale è la risposta alla domanda: «Come è possibile l’economia politica in

quanto scienza?». La risposta finale è la seguente: «L’economia politica è veramente

scientifica nella misura in cui la sua scientificità coincide con la critica dell’astrazione

categoriale che funge come realtà e con il ritorno alla concretezza» [...]. Forse se si

dice qui che Marx cerca il precategoriale si scopre proprio quello che Marx fa (Paci,

1963c, pp. 459, 446).

In particolare Paci fa riferimento alla critica marxiana della concezione di

capitale, terra e lavoro propria dell’«economia volgare», per la quale tali fattori produttivi si presentano e valgono come «pure e semplici cose» (Marx,

1894; trad. it. 1980, p. 943). L’analisi marxiana del capitale in quanto rapporto di produzione sociale anziché quale semplice cosa, e del lavoro umano

come fonte del valore delle merci porterebbe alla luce quei «rapporti umani

e precategoriali» (Paci, 1963c, p. 397) che costituiscono il fondamento concreto delle categorie economiche astratte. Paci arriva a sostenere che le stesse

teorie marxiane, ed in particolare la teoria del valore lavoro, sarebbero da

mettere in relazione con la riscoperta da parte di Marx dei soggetti concreti

precategoriali: in un articolo apparso sulla rivista americana Telos, Paci afferma infatti che

Without this recognition [of precategorical subjects] it would have been impossible for Marx to carry out his analysis of the exchange of commodities [...] and his

theory of labour, value, and capital, or to claim that commodities, as exchange-value,

are objectified labour (Paci, 1970b, p. 66).

Riguardo in particolare alla categoria di lavoro, Paci ritiene che l’economia politica «non risale al soggetto, all’uomo che lavora» (Paci, 1963c, p.

402) e che il lavoro di cui essa tratta sia un lavoro astratto nel senso in cui

ne parla Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844: «Per l’economia

[...] il lavoro non è [...] l’operazione compiuta dall’uomo [...]. È [...] questo

che intende dire Marx quando parla di lavoro “astratto”. Ed è proprio il lavoro astratto l’oggetto dell’economia politica» (Paci, 1963b, pp. 87-88). Anche in questo caso la teoria marxiana viene intesa come un ritorno al lavoro

concreto quale fondamento originario della corrispondente categoria scientifica: «Non ci sono dubbi: Marx per lavoro intende il soggetto che lavora e la

sua analisi è possibile in base al ritorno al soggetto» (Paci, 1963c, p. 408).

Senza volerci qui impegnare in un confronto puntuale con il pensiero di

Marx, ci sembra si possa osservare che l’interpretazione «umanistica» che

Paci dà della critica marxiana dell’economia politica ne disconosca di fatto il

carattere teorico-scientifico. Gli elementi propri della critica di Marx – la ri105

chiesta di una delucidazione dell’origine e del significato economici di quegli

elementi che l’economia politica classica assume come semplici fatti e non

spiega; il tentativo di comprendere le leggi enunciate dall’economia politica

come l’espressione del dispiegarsi della natura propria degli elementi economici fondamentali, e dunque di intendere i nessi tra questi elementi fondamentali e gli altri elementi del sistema economico quali nessi essenziali; l’incalzare la teoria economica classica secondo la sua stessa logica, esigendo da

essa asserzioni che non presuppongano, generalmente nella forma di fatti storici, ciò che devono spiegare –, queste richieste che Marx avanza all’economia politica, le questioni che pone, le esigenze che fa valere, rispondono innanzitutto ad un’istanza di chiarezza e di rigore scientifico, piuttosto che al

proposito umanistico di un «ritorno al soggetto concreto».

Più in generale, se si lamenta il fatto che l’economia politica non tratta

del concreto lavoro umano ma di una mera astrazione, o che «l’economia

politica non studia [...] il lavoro dei soggetti concreti, ma soltanto l’obiettività delle leggi economiche» (Paci, 1963b, pp. 86-87), si pone a nostro parere

il problema di comprendere in che senso e per quali ragioni si sia presentata

all’interno del procedere conoscitivo della scienza economica la necessità di

trattare proprio del «lavoro astratto» o di operare direttamente tramite il

simbolo «L». Soltanto quando si saranno compresi dal punto di vista del

procedere scientifico stesso il senso e la necessità di questo tipo di trattazione, si potrà decidere della sua legittimità teorica: le critiche avanzate da un

punto di vista estraneo – la generica necessità di considerare l’uomo nella

sua completezza, l’universale esigenza di non obliare il concreto lavoro umano – rischiano invece di presentare istanze scientificamente irrilevanti o non

pertinenti. Si tratterebbe invece di mostrare eventualmente come, ad esempio, una inadeguata concezione dell’uomo possa comportare il completo

fraintendimento di alcuni fondamentali fenomeni economici o come il tralasciare l’esame dell’essenza del lavoro impedisca una compiuta comprensione

del sistema dell’economia. In mancanza di questo genere di considerazioni le

critiche di Paci all’astrattezza delle categorie economiche rimangono una

«semplice negazione» – in senso propriamente marxiano – di ciò che l’economia politica fa12. Esse rischiano di disconoscere il senso effettivo di ciò che

criticano e di sottovalutare le esigenze intrinseche che ne sono all’origine e

che si farebbero valere anche rispetto alle teorie che si proponessero di non

occultare il «fondamento concreto» delle proprie categorie.

12 Per il concetto marxiano di «semplice negazione» si veda ad esempio Marx (1932;

trad. it. 1980, pp. 320-323; 1867; trad. it. 1974, p. 120, nota 40).

106

6. Keynes e la riconduzione della teoria economica al soggetto concreto

Il modo in cui Paci legge la Teoria generale di Keynes ricalca quello in

cui interpreta la critica marxiana dell’economia politica: alcune analisi e concetti keynesiani sono intesi da Paci quali tentativi più o meno consapevoli di

ricercare il fondamento umano e precategoriale dell’economia e di ricostruire

su di esso la teoria economica. Ad esempio, egli rinviene i lineamenti di

un’analisi fenomenologica del tempo economico nella discussione riguardante

i processi attraverso cui gli imprenditori modificano le proprie aspettative sul

ricavo di vendita dei prodotti e sui rendimenti futuri degli investimenti13. Secondo Paci, Keynes si riconduce qui all’esperienza precategoriale della temporalità economica (nel caso specifico all’esperienza del futuro, vissuto originariamente dagli individui nelle forme della congettura, dell’attesa o dell’incertezza), cioè a quell’esperienza che sarebbe alla base della categoria di

«tempo» impiegata dalla teoria economica: «L’analisi di Keynes [...], basata

sulle modalità temporali dell’aspettativa [...], rimanda [...] al livello dell’esperienza temporale precategoriale dalla quale deriva ogni struttura categoriale

astratta» (Paci, 1963c, p. 458). Paci ricollega la visione dell’incertezza della

Teoria generale alla teoria dell’inferenza in condizioni di conoscenza limitata

elaborata da Keynes nel Treatise on Probability. La trattazione keynesiana dei

gradi di probabilità della credenza ricavabile razionalmente da un insieme di

conoscenze dato (probable degree of rational belief)14, viene considerata da

Paci come il tentativo di illuminare, di contro alla logica della necessità formale, quella logica non dimostrativa che guida il comportamento effettivo

degli uomini e che è dunque la logica rilevante per le discipline sociali: «[Nel

Treatise on Probability] si trattava [...] dell’induzione e dell’incertezza [...]

dell’esperienza, della sua probabilità di fronte alla necessità formale delle

proposizioni logiche [...]. Keynes può parlare [...] di logica umana distinta

dalla logica formale» (Paci, 1968b, p. 420). Anche l’attenzione di Keynes per

la psicologia dei diversi agenti economici viene interpretata da Paci come

una riconduzione della teoria all’uomo concreto, le cui leggi e motivazioni

psicologiche fondano e articolano il campo della scienza economica: «Il precategoriale vien ricercato in una dimensione anteriore all’economia politica

[...]. Il richiamo alla psicologia, anche se Keynes non lo dice, è richiamo all’interezza dell’uomo e alla concretezza» (Paci, 1963c, p. 458). In questo senso è intesa da Paci anche la posizione della propensione al consumo nell’impianto teorico della Teoria generale: «Keynes parla [...] di una legge psicologica come chiave di tutto il suo sistema che, in quanto si fonda “sulle caratteristiche psicologiche della collettività”, esce dal quadro categoriale dell’econo-

13 Paci si riferisce al capitolo quinto della Teoria generale («Expectation as determining

output and employment») e in particolare al secondo paragrafo.

14 Keynes (1921, p. 18); per una discussione sulla teoria della probabilità del Treatise e

sui suoi legami con l’opera economica di Keynes si rinvia a Carabelli (1988).

107

mia» (Paci, 1963c, p. 458)15. Più in generale, la forza esplicativa della teoria

keynesiana dipenderebbe secondo Paci dal fatto che Keynes sia stato capace

di reintrodurre il soggetto concreto negli schemi astratti e autoriflessivi dell’economia ortodossa:

Chi fa intervenire l’elemento nuovo? È indiscutibile che, se pensiamo a Keynes,

la risposta è: l’uomo, il soggetto umano. [...] Viene negato il meccanismo autoregolantesi in un sistema, e la negazione ricorre a qualcosa che non risulta chiaramente

nel e dal sistema. Questo qualcosa è [...] l’azione umana (Paci, 1968b, p. 410).

Queste interpretazioni del pensiero di Keynes proposte da Paci vanno in

una direzione che può essere per molti aspetti condivisa, in particolare per il

rilievo attribuito alla tematica dell’incertezza e per la messa in evidenza dell’istanza realistica che percorre la Teoria generale; va inoltre riconosciuta

l’acutezza dell’intuizione secondo cui Paci collega, in modo non usuale per

gli anni ’60, l’analisi dell’incertezza della Teoria generale con le ricerche del

Trattato sulla probabilità. Questi spunti ermeneutici sono tuttavia sviluppati

in un’interpretazione marcatamente umanistica nella cui prospettiva il senso

teorico-scientifico dell’indagine keynesiana viene fortemente distorto. Rispetto a una tale interpretazione si possono riproporre le considerazioni critiche

già espresse a proposito della lettura che Paci dà di Marx.

Bisogna aggiungere che Paci ritrova l’esigenza di un «ritorno al soggetto

concreto» non soltanto nella critica marxiana e nella Teoria generale di Keynes, ma anche nella teoria dei giochi di von Neumann e Morgenstern. Seppure in modo solo occasionale Paci afferma che «in base alla teoria dei giochi

[...] la scienza economica non è più basata su nozioni astratte, ma “su individui e gruppi concreti, che si manifestano in rapporti empirici di cooperazione e di competizione”» (Paci, 1965, p. 339). Non discutiamo qui se la teoria

dei giochi costituisca lo svolgimento conseguente del principio di razionalità

piuttosto che un ritorno al soggetto concreto, ovvero se non faccia che estendere ad un contesto intersoggettivo il paradigma dell’homo oeconomicus tanto spesso oggetto delle critiche umanistiche alla «dismal science». Rileviamo

soltanto che il tentativo di presentare ogni teoria come un ritorno al soggetto

appare a questo punto un esercizio sempre possibile nella sua genericità, che

rimane però privo di conseguenze sul piano teorico.

7. Considerazioni conclusive

Le conclusioni critiche cui siamo giunti non vogliono negare i motivi di

interesse della riflessione di Paci sull’economia e tanto meno vanno intese

come una confutazione indiretta dell’istanza husserliana secondo la quale una

scienza deve essere in grado di «giustificare consapevolmente il proprio me15

108

Il riferimento è a Keynes (1936, p. 28).

todo e la propria teoria» se vuole dirsi propriamente tale. Questo genere di

esigenza anima anche la riflessione di Paci e mantiene a nostro avviso tutta la

sua legittimità e consistenza. Paci ha il merito di aver provato a dare attuazione al compito filosofico di una fondazione delle scienze positive, occupandosi anche di ambiti disciplinari (ed in particolare di quello dell’economia)

che Husserl non aveva mai preso in considerazione.

Da una parte riconosciamo perciò come le indagini sulla natura dell’oggetto di una scienza, sui suoi metodi e sulle sue categorie fondamentali siano

un compito propriamente scientifico che può contribuire alla revisione e allo

stesso sviluppo della teoria; d’altro canto si è mostrato come il tentativo di

Paci di una fondazione dell’economia politica non raggiunga il suo obiettivo

pur rispondendo a questo genere di esigenze. Il problema che dunque si

pone è quello di individuare le cause del fallimento del progetto di Paci e di

indicare nel contempo in quale direzione possa muoversi un lavoro di chiarimento filosofico dei fondamenti della scienza economica per aspirare ad una

effettiva rilevanza teorica.

La difficoltà essenziale che compromette il progetto di Paci ci sembra

consistere proprio nel fatto che egli intende la fondazione del sapere scientifico senz’altro come fondazione precategoriale. Nel corso del lavoro si è tuttavia rilevato come la mera indicazione di ciò che a livello precategoriale starebbe all’origine delle oggettualità e delle categorie economiche – il bisogno,

il soggetto concreto – non è in grado da sola né di chiarire quale sia la modalità d’essere di tali oggettualità e il contenuto di tali categorie, né di dare

conto delle logiche e delle necessità di ordine teorico che hanno portato alla

loro costituzione. In ultima analisi è proprio la contrapposizione tra precategoriale e categoriale a restare problematica così come, in fondo, la stessa nozione husserliana di mondo-della-vita. Nella Crisi Husserl non affronta in

modo soddisfacente il compito di stabilire con precisione quale sia il rapporto tra gli enti e le nozioni dell’esperienza prescientifica e gli oggetti e le categorie della scienza, e nemmeno quello di mostrare con evidenza quali siano

le modalità e le condizioni di possibilità del passaggio dagli uni agli altri (è

questo il cosiddetto problema dell’idealizzazione). Paci dal canto suo adotta

risolutamente la prospettiva della fondazione precategoriale senza approfondire le questioni lasciate irrisolte da Husserl; nella sua riflessione la contrapposizione tra mondo-della-vita e «mondo-della-scienza» si irrigidisce e si dimostra infine filosoficamente ed epistemologicamente improduttiva.

Il prevalere di una prospettiva marcatamente antropologica nel modo in

cui Paci tenta di dare sviluppo alla tematica della fondazione ci sembra essere la seconda causa della scarsa rilevanza teorica del suo tentativo. Il ricondurre ogni categoria economica ad esigenze, attività ed attitudini umane e il

presentare gli indirizzi teorici dell’economia politica come motivati dalla necessità più o meno consapevole di un «ritorno al soggetto concreto» appare,

come si è detto, un esercizio sempre possibile ma poco fruttuoso nella sua

genericità. Se di ritorno al soggetto concreto si può parlare tanto a proposito

di Keynes quanto per la teoria dei giochi, sia per Marx come pure – volendo

109

– per l’analisi neoclassica dell’utilità, delle preferenze o delle scelte del consumatore, allora un tal genere di interpretazione si dimostra scarsamente utile per comprendere quali siano il carattere fondamentale e la logica di queste

diverse forme di indagine e di teorizzazione dell’economico. L’interpretazione in chiave umanistica di una prospettiva scientifica rischia inoltre di vanificarne ampiamente il senso e la portata teorici, come abbiamo cercato di argomentare soprattutto in relazione alla lettura che Paci dà della critica

marxiana dell’economia politica.

L’esame della riflessione di Paci e l’individuazione dei suoi limiti permettono di indicare in quale direzione debba muoversi un lavoro di chiarimento

filosofico dei fondamenti della scienza economica per offrire un contributo

effettivo all’impostazione dei problemi epistemologici dell’economia politica.

Le ricerche che sono peculiari alla prospettiva teoretica della fondazione (il

tentativo di determinare la natura ultima dell’oggetto che è comune al variegato corpo teorico dell’economia, la discussione critica circa l’adeguatezza

dei suoi metodi di indagine alla natura di tale oggetto e lo sforzo di precisare

il contenuto teorico fondamentale dei concetti di cui la disciplina si serve in

modo talvolta eclettico) devono evitare di collocarsi da un punto di vista

estraneo alle esigenze intrinseche e di ordine teorico che orientano il procedere della scienza economica. Il progetto di fondazione precategoriale e antropologica di Paci ci sembra essere incorso proprio in questo genere di errore.

A nostro parere è invece indispensabile un confronto approfondito con i

temi e i problemi della disciplina, che può anche prendere le mosse dallo

studio di singoli settori di essa (teoria del consumatore, teoria del capitale,

ecc.) e che in ogni caso deve considerare la teoria nel corso del suo sviluppo

storico. Questo confronto può permettere di comprendere dall’interno le

modalità secondo le quali l’economia indaga i fatti economici e ne fornisce

una trattazione teorica, di capire le logiche e le necessità scientifiche che nell’ambito dell’elaborazione della teoria portano alla costituzione delle oggettualità e delle categorie economiche e di valutare inoltre la funzione svolta

dal linguaggio logico-matematico in tali processi di costituzione. Queste ricerche rientrano nel progetto fenomenologico di una fondazione rigorosa del

sapere scientifico e ci sembra che, così impostate, possano dimostrarsi effettivamente produttive ai fini di una comprensione dei caratteri e degli specifici

problemi epistemologici dello spazio concettuale dell’economia politica.

Riferimenti bibliografici

Banfield T.C. (1845), Four Lectures on the Organization of Industry, London, Taylor.

Beveridge W.H. (1921), Economics as a Liberal Education, Economica, vol. I, n. 1,

pp. 2-19.

Bobbio N. (1964), Recensione a E. Paci, Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Rivista di filosofia, vol. LV, n. 3, pp. 318-322.

110

Cannan E. (1888), Elementary Political Economy, London, Oxford University Press.

Carabelli A.M. (1988), On Keynes’s Method, London, Macmillan.

Civita A. (1983), Bibliografia degli scritti di Enzo Paci, Firenze, La Nuova Italia.

Courcelle-Seneuil J.-G. (1867), Traité théorique et pratique d’Economie Politique,

tome I, Paris, Amyot.

Georgescu-Roegen N. (1966), Analitycal Economics, Cambridge (Mass.), Harvard

University Press.

Hegel G.W.F. (1821), Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin; trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1987.

Husserl E. (1913-52), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen

Philosophie, Den Haag, Nijhoff, 1950-52; trad. it. Idee per una fenomenologia

pura e per una filosofia fenomenologica, Torino, Einaudi, 1974.

— (1929), Formale und transzendentale Logik, Halle, Niemeyer; trad. it. Logica formale e trascendentale, Bari, Laterza, 1966.

— (1954), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Den Haag, Nijoff; trad. it. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, 1961.

Jevons W.S. (1871), The Theory of Political Economy, London, Macmillan, 1879;

trad. it. Teoria della economia politica ed altri scritti economici, Torino, UTET,

1966.

Keynes J.M. (1921), A Treatise on Probability, in The Collected Writings of John

Maynard Keynes, vol. VIII, London, Macmillan.

— (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, in The

Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. VII, London, Macmillan.

Marshall A. (1890), Principles of Economics, London, Macmillan, 1920; trad. it. Princìpi di economia, Torino, UTET, 1972.

Marx K. (1867), Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band I, Berlin, Dietz,

1947; trad. it. Il capitale. Critica dell’economia politica, libro primo, Roma, Editori Riuniti, 1974.

— (1894), Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band III, Berlin, Dietz,

1949; trad. it. Il capitale. Critica dell’economia politica, libro terzo, Roma, Editori

Riuniti, 1980.

— (1932), Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, Berlin,

Dietz, 1968; trad. it. Manoscritti economico-filosofici del 1844, in K. Marx - F.

Engels, Opere complete, vol. III, Roma, Editori Riuniti, 1980.

Menger C. (1871), Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Wien-Leipzig, Hölder-Pichler-Tempsky-Freytag, 1923; trad. it. Princìpi di economia politica, Torino, UTET,

1976.

Napoleoni C. (1962), La posizione del consumo nella teoria economica, La Rivista

Trimestrale, vol. I, n. 1, pp. 3-26.

Paci E. (1961), Avvertenza alla trad. it. di Husserl (1954), pp. 1-4.

— (1962), Nuove ricerche fenomenologiche, Aut Aut, n. 68, pp. 99-112.

— (1963a), Il significato dell’uomo in Marx e in Husserl, Aut Aut, n. 73, pp. 10-21.

— (1963b), I problemi dell’economia e la fenomenologia, Milano, La Goliardica.

— (1963c), Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Milano, Il Saggiatore.

— (1965), Sul concetto di struttura in Lévi-Strauss, Giornale critico della filosofia

italiana, n. 4; ora in Paci (1973c), pp. 331-351.

— (1968a), Motivazione, ragione, enciclopedia fenomenologica, Aut Aut, nn. 105106; ora in Paci (1973c), pp. 292-316.

111

— (1968b), Keynes, la fondazione dell’economia politica e l’enciclopedia fenomenologica, Aut Aut, n. 107; ora in Paci (1973c), pp. 401-427.

— (1970a), Fenomenologia e fondazione dell’economia politica, Aut Aut, n. 116;

ora in Paci (1973c), pp. 428-457.

— (1970b), Towards a New Phenomenology, Telos, n. 5, pp. 58-81.

— (1971a), Discussioni. Per una fenomenologia del bisogno, Aut Aut, nn. 123-124,

pp. 117-138.

— (1971b), Sui rapporti tra fenomenologia e marxismo, in J.T. Desanti, Fenomenologia e prassi. Marxismo e filosofia di Husserl, Milano, Lampugnani Nigri, pp.

103-122.

— (1973a), Marxismo e fenomenologia, Aut Aut, n. 133, pp. 3-13.

— (1973b), Bisogni, paradossi e trasformazione del mondo, Aut Aut, n. 134, pp. 110.

— (1973c), Idee per una enciclopedia fenomenologica, Milano, Bompiani.

— (1987), Il senso delle parole. 1963-1974, Milano, Bompiani.

Papi F. (1990), Vita e filosofia. La scuola di Milano: Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Milano, Guerini e Associati.

Renzi E. (1986), Gli anni del «Saggiatore», Aut Aut, nn. 214-215, pp. 45-50.

Robbins L. (1935), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science,

London, Macmillan; trad. it. Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica, Torino, UTET, 1953.

Rovatti P.A. (1973), Critica e scientificità in Marx. Per una lettura fenomenologica di

Marx e una critica del marxismo di Althusser, Milano, Feltrinelli.

Rovatti P.A. - Tomassini R. - Vigorelli A. (1976), Bisogni e teoria marxista, Milano,

Mazzotta.

Veca S. (1979), Introduzione a E. Paci, Il filosofo e la città, Milano, Il Saggiatore,

pp. 1-17.

Vigorelli A. (1973), La nozione di bisogno da Hegel a Marx: fondazione naturalistica

e fenomenologica dell’economia, Aut Aut, n. 134, pp. 60-78.

— (1987), L’esistenzialismo positivo di Enzo Paci. Una biografia intellettuale (19291950), Milano, Angeli.

Zecchi S. (1978), La fenomenologia dopo Husserl nella cultura contemporanea, vol. II:

Fenomenologia e sapere scientifico, Firenze, La Nuova Italia.

— (1988), La fenomenologia in Italia: diffusione e interpretazioni, Rivista di filosofia, vol. LXXIX, nn. 2-3, pp. 175-196.

Summary: Enzo Paci’s Reflection about Political Economy: An Economical-philosophical Analysis

(J.E.L. B31, B40).

This paper provides a theoretical examination of the inquiry of the Italian philosopher Enzo Paci

(1911-1976) into the foundations of political economy. The article opens with an illustration of the issue

of scientific knowledge in Edmund Husserl’s phenomenology to which Paci refers. After clarifying the

specific sense in which Paci conceives the task of science’s foundation, this discussion illustrates his thesis,

which links political economy to the experience of need. Two interpretations of Paci’s thesis, both plausible, are then critically discussed. Paci’s interpretation of Marx’s critique of political economy is subsequently examined and his reading of Keynes’s General Theory is discussed. Although Paci’s inquiry is interesting because it delivers the epistemological reflection about economics from a purely methodological

and formalistic perspective, it fails in its purpose. In conclusion the reasons for this failure are analysed;

how an inquiry into the foundations of political economy ought to be stated in order to have a philosophical and epistemological relevance and in order to be significant in elaborating economic theory is pointed

out.

112