Terzo settore e politiche attive del lavoro un esperienza italiana per il rilancio

dell’inclusione sociale in tempi di crisi - Lectio di Romano Benini

Si fa presto a dire lavoro. Lavoro: una parola usata ovunque e spesso comunque. Con

molti significati. Si dice lavoro e spesso poi si parla d’altro. Il termine in sé è piuttosto vago.

Persino sul reale significato del primo articolo della Costituzione, che descrive la nostra

come una Repubblica “ fondata sul lavoro”, si potrebbe discutere. La crisi del primo

decennio del nuovo secolo coincide con una crisi che è innanzitutto una crisi del lavoro,

soprattutto in Italia e negli altri paesi dell’Europa mediterranea. Per questo è utile chiarire

cosa diciamo davvero quando parliamo di lavoro. Per evitare o quantomeno provare a

limitare un dibattito sul lavoro che spesso è strumentale, il più delle volte sterile: in cui si

parla di lavoro, ma si intende in realtà parlare d’altro. Descrivere quello che in questi anni

è accaduto all’Italia ed in altre aree dell’Europa significa anche raccontare come non si sia

compiuto il passaggio di una fase in cui un tipo di lavoro tramontava e necessariamente

doveva sorgere una modalità di lavoro in buona parte nuova.

Un passaggio di fase, maturato nel tempo, che partiva dal lavoro e dalla sua

organizzazione, per diventare poi un cambiamento nell’economia, nella società e nella

cultura. La crisi finanziaria della dell’ormai lontano 2008 ha rappresentato per questo uno

spartiacque: ne sono usciti e ne stanno uscendo in Occidente quelle Nazioni che avevano

avviato e guidato questo passaggio di fase e che soprattutto avevano saputo già alla fine

del secolo scorso collegare le scelte della politica e dell’economia ad una diversa idea del

lavoro dell’uomo. Proprio per guidare e gestire il passaggio di fase limitando i danni ed

aumentando le opportunità.

Crisi è un termine che deriva dal greco e che significa proprio scelta, decisione. Si intende

quindi per momento di crisi quello della decisione che va presa per affrontare la necessità

del cambiamento. La crisi implica quindi una azione: se non scegli, sarai scelto, se non

agisci, subisci.

Chi non è uscito dalla crisi del 2008 o ne sta uscendo con le ossa rotta sono soprattutto

quelle Nazioni che non hanno compiuto il passaggio di fase che dalla modernità, per dirla

con i sociologi, ci ha portato alla postmodernità; che dal fordismo, per dirla con gli

economisti, ci ha portato al postfordismo.

Dopo la crisi qualcuno sta iniziando a disegnare i contorni di questo “essere post” in modo

chiaro, svelando come il futuro spesso ci riproponga in modo nuovo e diverso soluzioni,

punti di vista, modi di essere e di fare, che ci vengono dal passato. Poi ci sono quelle

Nazioni che non hanno fatto le scelte quando queste dovevano essere fatte e che oggi si

trovano nel limbo: nel mezzo indistinto tra un sistema che non c’è più ed uno che deve

ancora essere. Color che son sospesi. Tra baratro e futuro.

Tra queste nazioni l’Italia è forse la nazione occidentale più importante ed al tempo stesso

in difficoltà. Un Paese con le ali legate. Ali un tempo possenti, che hanno portato questo

paese nella sua storia davvero lontano, ma oggi quasi atrofizzate da pratiche sbagliate e

da pessime abitudini, che lo hanno reso, nel corpo e nella mente, quasi inadatto al volo.

Quasi che quelle ali appartengano a qualcun altro e siano lì per caso.

Il lavoro, nei termini che chiariamo ed analizziamo, è il paradigma, la chiave. Nei diversi

significati: opera, azione, risultato, posto, produttività, saper fare. Non c’è niente di meglio

del lavoro per interpretare e capire cosa funziona e cosa non funziona. In una economia,

nella società, quindi anche in noi. Per vedere dove stanno andando le Nazioni che stanno

riprendendo a volare sul mondo contemporaneo e postmoderno e per capire chi è stato a

legare le ali all’Italia, una Nazione che ha un grande passato, ma stenta a cogliere la

dimensione del futuro che l’aspetta. E resta per questo come un uccello in bilico tra il volo

e la gabbia, con poca fiducia sulla forza di ali, che in questi anni ha usato davvero poco

per potersi fidare fino in fondo.

Si fa presto a parlare di crescita. Da tempo siamo stati ammoniti a considerare il prodotto

interno lordo come una misurazione di aspetti che non spiegano le ragioni per cui vale la

pena vivere. In questi anni di passaggio, non a caso, alla misurazione forse un po’ sterile

della ricchezza economica si sono collegati nuovi criteri, tra i quali il BES, l’indice del

benessere equo e sostenibile, che tendono a misurare il “ benessere” . Lo sviluppo è

quella crescita che genera benessere.

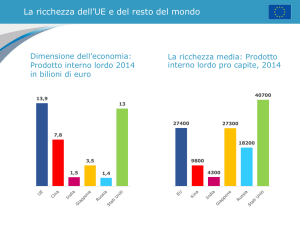

La principale lettura della crisi italiana riguarda la

misurazione della ricchezza economica e considera in primo luogo l’andamento del

prodotto interno lordo, il PIL. E’ giusto partire da questo dato, ma sarà importante capire

come la ricchezza economica, quella misurata dal PIL, sia solo la conseguenza, l’effetto di

un sistema basato sul ruolo delle capacità e delle competenze che in Italia ha smesso di

funzionare molti anni fa e che ha generato conseguenze sulla creazione di ricchezza

economica che la crisi del 2009 ha fatto esplodere. Consideriamo allora il PIL pro capite,

che è costituito dal valore di tutti i prodotti e servizi finiti in un certo paese in un dato anno,

diviso per la popolazione media di questo paese nello stesso periodo.

Il confronto sul PIL pro capite, che misura la ricchezza individuale, tra l’Italia e gli altri

paesi del mondo è davvero impressionante: tra il 1999, anno chiave dell’introduzione

dell’Euro al 2014, l’Italia è l’unico tra i paesi dell’Euro, ad avere avuto una diminuzione

della ricchezza delle persone, che è calata del tre per cento. Nello stesso periodo la

media europea ha visto invece, nonostante la crisi, un aumento medio della ricchezza

individuale di circa il dieci per cento. La Germania dopo l’unificazione e dopo l’introduzione

dell’euro è il paese europeo in cui il PIL procapite è aumentato di più: rispetto al 1999 i

tedeschi sono più ricchi del venti per cento. Non possiamo che riflettere che forse, se ci

confrontiamo con l’Europa, il problema non stia tanto nella crisi, ma proprio nell’Italia. Il PIL

pro capite misura la ricchezza economica, non comprende però tutto quanto determina il

benessere e la qualità della vita. Misurare la crescita come benessere: ecco un altro dei

paradigmi utili per interpretare, conoscere cosa di buono ci può arrivare da questa “

postmodernità”. Il benessere considera non solo la ricchezza materiale, ma anche quella

ricchezza che deriva dalla speranza di vita, dalla condizione di salute, dalla relazioni, dalla

legalità, dall’inclusione e mobilità sociale. Il benessere di una società in cui una persona

sta bene se in quel tempo ed in quel luogo anche gli altri possono stare bene come lui. Si

tratta di quella ricchezza che deriva dalla conoscenza e dalla solidarietà. Il capitale

economico (guadagno) che è prodotto dal capitale culturale (competenza) e sociale

(relazioni). Alla base di questo benessere troviamo proprio il lavoro, nell’idea e nelle forme

che andiamo a conoscere e ad indagare.

Scopriremo che questa idea di benessere e questa idea di lavoro è stata portata in

Occidente nella modernità proprio dall’Italia, dal Rinascimento. Il rapporto tra saper fare,

giusto guadagno e cura per la propria comunità è una conquista dell’ umanesimo italiano.

L’Italia potrà uscire dalla post modernità di questi anni bui se riuscirà a recuperare molti di

quei valori che ai tempi del Rinascimento ha insegnato al resto del mondo e dell’Europa e

che oggi, in forme e con strumenti nuovi, permettono alle altre Nazioni di camminare oltre

la modernità con maggiore sicurezza e rispetto. Per questo nel nostro viaggio nella selva

oscura di questa ultima modernità, la selva del declino e della disoccupazione, avremo

spesso occasione di farci accompagnare proprio da Dante, esattamente come lui si fece

accompagnare da Virgilio nel suo viaggio dentro quella selva oscura della nostra esistenza

descritto nella Divina Commedia.

Siamo in altro modo anche noi nel bel mezzo del

cammino in una analoga selva oscura, che la diritta via ha smarrito da tempo. Da almeno

dieci anni, secondo gli esperti.

Per l’Italia questo decennio è stato il decennio perduto. Il tempo che si è perso ha coinciso

con l’assenza di sforzi per cogliere le gravi contraddizioni di questo momento di passaggio

e per definire le riforme e gli interventi in grado di permetterci di uscire da questo guado

che dobbiamo ancora attraversare. Il decennio perduto è stato ed è ancora per l’Italia un

periodo di pigrizia ed immobilità. Perso nell’illusione di poter rincorrere la produzione di

ricchezza attraverso altra ricchezza e di poter fare a meno di creare benessere attraverso

il lavoro. Per capire meglio di cosa si tratta dobbiamo provare ad individuare gli snodi che

richiedono scelte e decisioni che non sono state ancora fatte, per capire i motivi ed i poteri

che, in modo piuttosto evidente e purtroppo efficace, impediscono questi cambiamenti e

queste decisioni. Gli avversari del cambiamento sono spesso subdoli ed i peggiori non

sono nemmeno quelli dichiarati. La logica gattopardesca del momento che l’Italia sta

vivendo e di questa sua prolungata decadenza è proprio quella che prevale anche oggi ed

è la logica che emerge in tutte le decadenze: una classe dirigente, politica ed economica,

che dichiara e proclama il cambiamento, ma non lo mette in pratica; che non fa, perché

preferisce far credere. Una classe dirigente che ancora oggi, mentre proclama di essere

immune dalla malattia che dichiara di voler curare, vista più da vicino rispetto a quanto si

può vedere dalla distanza di un comizio od un talk show, appare invece del tutto

compromessa con le logiche che si dichiara di ostacolare, portatrice insana della stessa

malattia. Valutare come e perché l’Italia in questo decennio sia stata resa incapace nel

creare lavoro, nel produrre benessere, nel generare sviluppo, è il modo più efficace per

togliere la maschera ai responsabili. Gli effetti delle scelte sbagliate di questi anni sono

chiari e sono altrettanto evidenti anche i responsabili.

Si tratta di una responsabilità diffusa, più difficile da riconoscere e quindi da estirpare,

perché riguarda non tanto nomi e cognomi, ma pratiche ed abitudini, scelte e mancate

scelte, che sono molto più vicine a noi e diffuse di quanto si possa credere.

Il risultato di questa situazione è oggi una situazione che non si può affrontare usando il

solito metodo della composizione degli interessi rappresentati: anche perché gli interessi

veri, quelli che per esempio muovono il mercato del lavoro e creano opportunità, sono in

Italia sempre meno rappresentati o rappresentabili da una classe dirigente selezionata con

criteri ben diversi da quelli delle competenze e del merito.

Quando, dopo anni di colpevole inerzia, il Governo italiano, ha provato ad attivare una

misura europea straordinaria per il sostegno all’occupazione giovanile ed ha messo di

fronte allo stesso tavolo tutti i soggetti che rappresentano le istituzioni che operano sul

mercato del lavoro, il quadro che si è reso evidente era del tutto caotico e scoraggiante.

A quel tavolo, chiamato “ struttura di missione”, si è resa evidente la necessità di mettere

mano, di dover iniziare appunto una vera e propria missione. Una missione diventata

quasi impossibile per la quasi totale incapacità ed abitudine delle istituzioni, proprio quelle

intorno a quel tavolo, di lavorare insieme, di progettare, di comunicare. La missione era

l’obiettivo, ma non c’era nessuna struttura, se per struttura si intende la presenza di un

sistema. L’Italia della crisi non ha e non fa “sistema”.

Se non c’è sistema, non c’è

nemmeno l’organismo che viene generato e che a sua volta genera. Niente “ sistema del

lavoro”, ma solo pezzi sparsi, nei mille rivoli di una Italia del lavoro sempre più disunita

negli anni del decennio perduto. Con governo, regioni, province, sindacati, organizzazioni

di impresa, enti di formazione, Università, in ordine sparso e spesso confuso. Una

incapacità di collaborare e di progettare che è figlia di ceti autoreferenziali, tesi solo a

perpetuare la loro rendita di posizione. E’ un male diffuso, il male oscuro del decennio

perduto che proviamo a conoscere da vicino, per le conseguenze che determina sul lavoro

e sul nostro futuro.

I risultati di questo modo di fare sono evidenti, nella situazione del nostro paese, e

vengono anche misurati, dai rapporti dei centri di ricerca europei e mondiali, che vedono

l’Italia tra i paesi meno competitivi dell’Occidente, anche per via di un mercato del lavoro

che non funziona e di una capacità di governo sul territorio del tutto inadeguata.

Le scelte sul lavoro di questi anni sono state non a caso deboli, poco convinte, con scarsi

investimenti e per alcuni aspetti importanti, come i servizi da dare ai disoccupati,

addirittura in controtendenza rispetto a quanto fatto in Europa. Ci siamo persino permessi

il lusso di smettere di investire proprio dove l’Europa aumentava gli investimenti e ci

chiedeva di fare altrettanto.

Era quindi chiaro a questa “ struttura di missione” del governo italiano: il problema è quello

di rimettere insieme i pezzi per far funzionare il mercato del lavoro e per poter sostenere la

creazione di lavoro in un Paese che sembra aver perso la ricetta. Rimettere insieme i

pezzi è davvero il primo obiettivo, ma per farlo servono due condizioni : sapere bene qual

è il disegno, il progetto che dovrebbe rimettere in ordine ed insieme i pezzi e capire che

questo disegno deve essere oggi molto diverso rispetto a quel disegno di insieme che per

decenni ha saputo collegare interessi e ceti diversi, in quel patto tra i produttori che ha

tenuto e fatto crescere l’Italia industriale del boom economico, cementata dal sistema

fordista e dai contratti nazionali di lavoro benedetti dagli accordi tra Confindustria e

Sindacati. Sono stati, quelli del modello industriale, gli anni della crescita economica, ma

anche quelli della crescita del debito pubblico e del mancato sviluppo. Gli anni in cui era

possibile che le aziende assumessero in cambio di incentivi e sgravi fiscali, più che per un

reale bisogno di competenze ed in cui, terminati gli incentivi, le aziende potevano mandare

in cassa integrazione a vita od in pensionamento anticipato i lavoratori in più, magari

cinquantenni, che in molti casi avrebbero poi continuato a lavorare in nero. Gli anni della

crescita del nostro sistema industriale non hanno spesso seguito la strada della qualità ed

hanno permesso l’adozione di comportamenti e di relazioni che hanno contribuito a

dissanguare i conti pubblici. In ogni caso quelle pratiche oggi sarebbero del tutto inutili ed

insostenibili.

La riflessione in questi anni non può essere su come rimettere insieme oggi il sistema che

ha governato e promosso il lavoro nell’Italia del modello industriale: perché questo sistema

in realtà non c’è più da tempo ed è giusto che non ci sia. Sopravvivono resti di pratiche del

secolo scorso, che affiorano come rovine di antiche vestigia in mezzo al deserto di

relazioni industriali, contratti, servizi e strumenti di welfare per il lavoro, reperti storici del

tutto inadatti ad una società chiamata a sfidare il nuovo millennio.

Questi sono i fenomeni ed i dati degli anni che viviamo, chiari ed evidenti: un tasso di

occupazione ai minimi, in un paese che da sempre ha meno occupati rispetto alla media

europea; una sostanziale inefficacia del mercato del lavoro, nella convinzione che ancora

oggi valga la regola del vecchio modello industriale per cui l’economia ed il lavoro si

autoregolano, si definiscono e si generano reciprocamente. La regola bizzarra che

funzionava quando bastava dare soldi e sgravi alle imprese perché assumessero e che ha

portato tante imprese italiane fuori mercato o a trasferirsi all’estero, dove continuano ad

avere soldi e sgravi in cambio di lavoro. Un principio che considera il lavoro solo come un

problema di diritti sul posto, da lasciare al sindacato ed agli avvocati, e prevede che il

lavoro non abbia a che vedere con il mercato, le competenze, la capacità, la presenza di

un ambiente adatto ad agire, ma sia legato solo ai benefici che si concedono all’impresa

attraverso l’uso del denaro pubblico e l’accesso agli appalti.

Un’idea di lavoro che ci ricorda il medioevo e l” animal laborans” di Aristotele, ma i cui

retaggi sono duri a morire, come le sicurezze fallaci che porta con sé. Siamo forse l’ultimo

paese al mondo in cui qualcuno sembra avere nostalgia della catena di montaggio. Non

perché la catena ( di montaggio o di altro tipo) sia una cosa buona, ma per il disagio e la

paura che assale l’italiano di fronte alla estrema e fragile precarietà di quel terziario senza

qualità che è la cifra dell’occupazione che si viene creando in questi anni di difficoltà e di

declino.

Ed è proprio questo il paradigma di fondo, lo snodo che andiamo ad affrontare: lavoro e

benessere sono i due aspetti che misurano le conseguenze, come strumento e come fine,

come metodo e come risultato, della nostra capacità. Il declino dell’Italia del decennio

perduto è soprattutto un declino della nostra capacità. Essere capaci significa avere gli

strumenti per pensare, progettare e determinare il proprio futuro. Non si nasce capaci,

capaci si diventa. In un sistema ingiusto ed immobile la capacità certo dipende anche dalla

famiglia di provenienza. Se nasci con i genitori benestanti è più difficile essere sprovvisti di

opportunità. Il rapporto tra capacità e mobilità sociale è oggi il metro con cui valutare il

livello di giustizia e misurare la qualità della democrazia presente in un Paese. Un criterio

in grado di collegare lavoro, benessere, giustizia e democrazia, di grande significato:

proviamo quindi a misurare l’Italia ed i suoi territori su questa combinazione di valori, per

vedere come la crisi del lavoro sia anche figlia della crisi della democrazia reale e per

capire che ricomporre il rapporto tra lavoro e benessere significa ricreare le condizioni

oggettive per una democrazia migliore. Si diventa capaci perché esiste, si alimenta e si fa

funzionare sul territorio dove vivi e lavori un sistema costruito per creare capacità. Questo

sistema è per gli individui simile a quello che per i territori misura la competitività: parliamo

di capacità individuale, come capacità d’agire, e capacità dei territori, come capacità

competitiva. Si tratta di avere stabilità economica, infrastrutture, potenzialità di mercato, un

fisco giusto. Si tratta, nell’economia del nuovo millennio, di avere una sanità che funziona,

una scuola ed un sistema di alta formazione adeguati, servizi per il lavoro efficaci, una

capacità di innovare e di utilizzare le tecnologie per vivere e lavorare meglio. Si tratta

sempre e comunque di avere governanti all’altezza nel prendere le decisioni giuste nel

tempo giusto. Questi sono i parametri, del tutto oggettivi, che andiamo a valutare e

sviscerare per cogliere le ragioni profonde del malessere italiano e del declino del popolo

che ha portato la modernità in Europa.

La capacità di una persona e di un territorio hanno a che vedere con l’ identità individuale

e collettiva. Perdere l’identità ci porta alla depressione, che non a caso è la malattia del

nostro decennio perduto; dalla crisi individuale si passa presto a quella collettiva, che

genera quel senso di sfiducia che è il principale detonatore delle crisi dei consumi e della

produzione. Il lavoro è l’aspetto fondamentale, lo strumento necessario per promuovere

benessere e mettere in equilibrio la società ed i suoi costi. Se i giovani non lavorano chi

paga le pensioni degli anziani ? Se la disoccupazione è alta, chi paga i servizi pubblici ?

Se la ricchezza non proviene dal merito e dalla capacità, ma dalle rendite, quale società

creiamo e quali valori promuoviamo ? Gli effetti di un basso livello di occupazione incidono

gravemente sull’equilibrio dell’organismo sociale.

La diffusione del lavoro è necessaria per il funzionamento dell’economia, perché collega la

ricchezza alla capacità, e per il funzionamento della società, perché collega la ricchezza

alla legalità. Soprattutto il lavoro è necessario per il buon funzionamento dell’individuo, che

promuove attraverso il lavoro la sua scelta di vita. Il lavoro, in questa fase storica di

transizione, in cui il disagio è diffuso, torna anche ad essere una sorta di terapia, di cura

per il senso dell’ esistenza.

La chiamiamo terapia dell’azione. Il lavoro che si cerca di ricreare nel nuovo secolo torna

ad avere il significato profondo ed originale di fattore di identità e di senso, non soltanto

come fattore di sicurezza economica o di “posto da occupare”. Il lavoro che da un senso

all’esistenza non è ogni tipo di lavoro e soprattutto è molto lontano sia dal lavoro

gerarchico e per mansioni del passato industriale e manifatturiero che dal lavoro precario

e ripetitivo del presente del terziario senza qualità e consumistico. Quale sia e come stia

crescendo il lavoro del terzo millennio lo possiamo vedere e capire soprattutto in altri paesi

occidentali, ma anche in alcuni dei nostri distretti di impresa del Made in Italy che innova

ed esporta. In ogni caso, la grave situazione della competitività italiana è strettamente

collegata al problema della capacità degli italiani. E’ il lavoro, inteso come capacità ed

autonomia, l’anello debole della capacità competitiva dei nostri territori. Non parliamo

quindi di crisi finanziaria e di spread, non sono i mercati e le borse: queste sono misure,

dati e luoghi che funzionano solo come misuratori parziali dello stato di salute reale. Non

sempre quello finanziario è un misuratore preciso, perché valuta la ricchezza economica e

non la più interessante ed ampia capacità di produrre benessere. Anche gli indicatori

finanziari sono aspetti che ci possono fare capire il nostro stato di salute, ma l’errore che in

questi anni si è compiuto è stato quello di valutare questi fattori di analisi finanziaria come

se fossero il metro con cui valutare lo stato di salute dell’intero sistema. Non è così, non

poteva essere così in un paese come l’Italia, in cui la crisi finanziaria ha solamente

accentuato una crisi più profonda, rendendo evidente un processo di decadenza che

riguarda l’economia, la società ed anche la cultura diffusa. Non è un caso che il momento

di maggior calo dello spread finanziario di questi ultimi anni sia coinciso con il periodo con

il maggior numero di disoccupati. Non è la salute finanziaria che crea lavoro. L’enfasi del

dato finanziario in un paese come l’Italia in cui la ricchezza privata è notevolmente

superiore a quella pubblica ha messo in disparte una riflessione , certo più significativa e

doverosa, su come si presenti la ricchezza italiana in questi anni di crisi profonda.

E’ possibile continuare ad avere una alta ricchezza privata con una forte diseguaglianza

sociale? Come è possibile continuare a generare ricchezza privata senza produrre lavoro?

In che modo si condizionano e si tengono insieme una alta ricchezza privata ed un forte

debito pubblico ? Come si è formata, alimentata e distribuita la ricchezza privata italiana

in questi anni ? Sono queste domande semplici, a cui si è prestata poca attenzione, ma a

cui dobbiamo cercare di dare una risposta per cogliere alcune delle ragioni di fondo di

questa crisi, della incapacità degli italiani e della difficoltà nel creare opportunità. Il fatto,

per esempio, che più della metà dei miliardari italiani vivano in una città, Roma, che ha il

record di disoccupazione tra le capitali europee e che importa per un valore pari al doppio

di quanto esporta, ci permette di capire molto di quelle logiche che in Italia hanno in questi

anni separato la ricchezza dal lavoro, il denaro dalla produttività, alimentando rendite ed

ostacolando il valore aggiunto. Non sono logiche perverse, ma molto chiare, mentre forse

è perverso il Paese che fa finta di nulla e non le contrasta.

Percorrere questa strada ci permette di capire cosa ci impedisce di “ fare sistema”, e quali

siano i motivi che hanno indebolito in Italia gli anticorpi che contrastano le crisi:

la

capacità, il territorio ed il lavoro. Siamo l’ultimo paese europeo con un ambiente adatto a

fare impresa, il diciottesimo per competitività, il penultimo per il funzionamento del mercato

del lavoro. Tutto si spiega e come tale va spiegato: è proprio un organismo che non

funziona ed è utile vedere come dalle “ analisi del sangue “ della nostra capacità escano

insieme dei valori sani insieme a valori del tutto fuori posto e fuori controllo. La

disomogeneità italiana è duplice ed estrema : nei territori e negli indicatori, manteniamo

luoghi ed aspetti che funzionano, ma sono circondati da tumori che incalzano. Un

potenziale davvero esplosivo, una bomba ad orologeria che va disinnescata.

E’ chiaro che questo non è più solo un tema economico: la capacità e la creazione di

opportunità fanno parte dell’identità che definisce un popolo ed il funzionamento di una

società. Serve una analisi coraggiosa, che offra insieme a valutazioni spietate ed

imparziali anche una visione chiara su come uscire dal baratro. Non sembra comunque il

caso in questo di continuare a dare credito e fiducia al parere di quei politici, spesso con

cattedra universitaria, che sono stati tra i maggiori responsabili delle scelte che ci hanno

portato così vicino al baratro. Sono state scelte di fondo, che riguardano gli elementi del

funzionamento della società e dell’economia, e non mere teorie fiscali od ideologie

giuridiche di diritto del lavoro. Serve una operazione verità sul perché siamo diventati

incapaci di creare lavoro e di costruire futuro.

Dobbiamo per questo togliere gli alibi sul perché l’Italia non potrebbe crescere, come se si

stesse riproponendo quel complotto internazionale delle plutocrazie giudaico massoniche

di cui Mussolini parlava per provare a nascondere agli italiani la sua disastrosa incapacità

di governo. E’ una storia già vista. Se c’è un complotto è quello di una parte degli italiani

contro la maggioranza di chi lavora. Per crescere e creare benessere diventa invece

necessario il cambio di paradigma, assumere un atteggiamento culturale che sembra oggi

ancora lontano e difficile da promuovere. Perché ci siano politiche e riforme che funzionino

serve un diverso punto di vista e magari dare spazio al punto di vista di chi le politiche e le

riforme rischia solo di subirle, proprio perché in questi anni è stato tenuto lontano dai

luoghi del potere e delle decisioni.

dell’occupazione,

della

produttività

e

La diminuzione della ricchezza, il calo

della

crescita

italiana

di

questo

periodo

corrispondono ad una fase in cui tutti i decisori e tutte le decisioni sembrano aver operato,

con metodo quasi scientifico e con risultati conseguenti, per rendere gli italiani sempre

meno capaci, autonomi e liberi. Se confrontiamo i dati ed i risultati e ci mettiamo al

confronto con buona parte delle democrazie più avanzate, si può dire che quello italiano è

un popolo che è stato “ disattivato”.

Quando i paesi europei decisero, proprio all’inizio del nuovo secolo, nell’ormai lontano

1999, di definire una strategia comune per la promozione delle capacità, la “ strategia di

Lisbona”, che prende il nome dal vertice europeo che ne diede il via, l’Italia era un paese

ancora in buona salute ed in grado, quantomeno sulla carta e leggendo i numeri, di

incamminarsi su questo percorso . Con questa strategia l’Unione Europea decise di

promuovere i quattro pilastri della capacità attraverso una cospicua dotazione di risorse:

l’occupabilità, per rendere le persone in grado di lavorare, l’imprenditorialità, per rendere le

persone in grado di mettersi in proprio, l’adattabilità, per rendere le persone in grado di

affrontare i cambiamenti e le pari opportunità, per rimuovere ogni discriminazione nelle

condizioni di partenza ed ostacolo alla vita attiva delle persone. L’Italia degli anni

successivi all’inizio del nuovo secolo ha invece mancato completamente questa

prospettiva; si è trattato di una discriminante perché quando nel 2008 i sette anni di

strategia europea e di risorse destinate alla capacità ed alla autonomia attraverso il lavoro

sono terminati ed è iniziata una grave crisi, sono usciti più forti i paesi , come la Germania

e l’Olanda, che hanno saputo far tesoro della strategia di Lisbona, in molti casi cambiando

le proprie politiche. I paesi come l’Italia che non hanno saputo coordinare le proprie

strategia e prospettive con il metodo della promozione sociale delle capacità e della

persona, sostenuto con gli accordi di Lisbona, si sono trovati in grave difficoltà, privi degli

anticorpi per affrontare la crisi e promuovere il cambiamento. Sono i paesi che, ignorando

il significato letterale del termine crisi, che significa scelta, hanno deciso di non decidere.

E’ il caso in questa fase di provare a vedere e poi a capire come e perché l’Italia negli anni

ormai passati non sia riuscita ad allinearsi con indicazioni e principi che chiedevano

semplicemente di creare opportunità dando valore alle competenze, alla capacità ed al

mercato come strumento di promozione della società e di regolazione dell’economia. Per

questo diventa oggi centrale tornare ad essere e diventare “capaci”, ritrovare quel nostro

saper fare in una idea di lavoro molto diversa da quella attuale e per molti versi molto

antica e molto italiana. Dicono che noi italiani siamo seduti sulle spalle dei giganti e che

per questo possiamo vedere più lontano. I giganti su cui siamo seduti ci permettono forse

di vedere lontano, ma non ci regalano la vista che dobbiamo avere e saper usare. Per

capire come tornare ad essere capaci è necessario capire perché non lo siamo più: per

quali motivi l’Italia ha fatto e continua a fare spesso cose diverse da ciò che dovrebbe fare;

quali sono gli interessi, le logiche, i poteri che determinano le mancate scelte o le scelte

sbagliate. Non c’è anche qui nessun complotto internazionale : il colpevole lo conosciamo

bene, vive tra noi.

Si tratta in fondo di tornare a guardare la mappa e di riprendere il cammino. Dal nostro

passato, dalla storia, dalle esperienze, anche recenti, ci arrivano indicazioni preziose: su

quale sia e come si è espressa e si può tornare ad esprimere l’identità italiana attraverso il

lavoro.

Dall’Europa, da ciò che funziona e che ha in questi anni saputo contrastare la crisi,

soprattutto quella del lavoro, ci arrivano indicazioni precise e priorità di intervento. Da noi e

dalla nostra voglia di essere artigiani del nostro futuro e non cortigiani disponibili a

qualsiasi compromesso, ci dovrà arrivare la voglia e la forza per riprendere questo

cammino ed arrivare dove altri Paesi sono arrivati e forse ci stanno aspettando. Perplessi

su come proprio noi, il Paese che ha portato la modernità in Europa, il Paese della

bellezza e del Made in Italy, sia oggi diventato incapace di agire e di reagire. Per questi

motivi, con questo libro, proviamo ad affrontare il lavoro, nei suoi diversi significati e nelle

sue dimensioni, come chiave di interpretazione di questa difficile fase di passaggio. Le

dimensioni del lavoro sono diverse: riguardano la nostra identità, la società, l’economia,

ma al tempo stesso si tratta solo di diversi punti di osservazione con cui guardiamo in

realtà noi stessi attraverso ciò che facciamo e come lo facciamo.

Ritegno che questo sia il modo migliore, il più efficace per interpretare e capire cosa sta

succedendo e ci è successo in questi anni di declino: per parlare di noi, del nostro posto,

di quale società vogliamo, di che futuro vorremmo e di quale stiamo davvero costruendo.

Per capire meglio la differenza tra il fare ed il far credere. E per valutare bene le

conseguenze prodotte da questa pericolosa differenza, che ci tiene sull’orlo del baratro. Si

tratta di riattivare un popolo immobile e disattivato, impaurito e sfiduciato: bisogna per

questo capire bene cosa è successo per tornare a star bene con il nostro lavoro, per poter

stare meglio con noi stessi.