Mimosa

(solo per un sospetto)

Non si dovrebbe amare, né ammirare, la paura.

Così sembra stabilire la nostra epoca, tante volte sfacciata e proterva d’aggressività, anche

quando la paura non sia veramente tale – sentimento negativo, emozione paralizzante – bensì

corrisponda, semplicemente, a ritrosia.

Ma il mondo, si sa, spesso banalizza, e il pudore viene irriso.

Non si dovrebbe invece amare (o ammirare) la paura, quando essa equivalga, con un diverso

nome (sebbene erroneo) a pudicizia? Non la si dovrebbe, se non desiderare, quantomeno

comprendere, allorché sia garbata difesa contro un contatto irriguardoso, protezione e salvaguardia

di sé dall’invadenza chiassosa e indifferente?

Per questa ragione mi permetto di amare – di prediligere per affezione istintiva e istintiva

simpatia – la pianta di mimosa cui la nomenclatura botanica, in questo caso aggraziata oltre che

esatta, conferisce l’attributo latino di pudica.

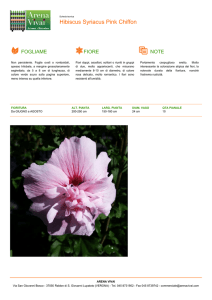

Cespuglio delicato, che a modesta altezza allarga e dispiega le sue rosee infiorescenze, la

mimosa pudica non solo nel nome rinnova una virtù tanto antica quanto, ora, poco diffusa: infatti, è

il suo comportamento (e non pare inopportuno riferire tale termine a un fiore) che rispecchia il

nome (o piuttosto lo determina), e un subitaneo ripiegarsi delle corolle su di sé, al minimo tocco

estraneo, suggerisce – anzi proclama – verecondia.

(... i fiori insistono a parlare linguaggi che molti uomini hanno dimenticato...)

Pianta non soltanto sensitiva, ma sensibile più di qualunque altra, la mimosa pudica dunque si

ritrae, celando la sua semplice bellezza, al sospetto di ogni nuova vicinanza.

Nessuna mano che di propria iniziativa la sfiorasse, neppure la più squisita, troverebbe in lei il

dono dell’accoglienza... perché solo all’aria dolce, al vento, la mimosa pudica sa e vuole donarsi.

Basta il sospetto di una richiesta per spingerla al rifiuto...

... poiché il sogno di sé, il soave rivelarsi della propria essenza, spetta a chi nulla chiede.

Ebbene...

... questa, è paura?

Acanto

(o dell’immaginazione)

cum baccare tellus

mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.

(Virgilio, Bucoliche, IV, vv. 19-20)

Lo sfolgorante esordio degli Ossi di seppia di Eugenio Montale, dedicato ai limoni, «trombe

d’oro della solarità» (v. 49), cancella, facendolo sbiadire nel contatto con l’evocata e dilagante,

radiosa luce mediterranea da cui i limoni sono intrisi, il profilo austero di fiori dal mitologico

blasone, «bossi, ligustri o acanti» (v. 3).

Tuttavia, i fiori graditi ai «poeti laureati» (v. 1), fiori che Montale volentieri sacrifica ai limoni

incandescenti proprio perché, insigniti da un’antica letterarietà, gli paiono incapaci ormai di

sprigionare una sincera fragranza, si stilizzano con immutata finezza nella mente di chi coltivi sogni

arborei anche (o soprattutto) fra le pagine dei libri. Sbocciano infatti nell’immaginazione, hortus

non conclusus, germogliante su di un terreno che la tradizione non depaupera, bensì, talvolta in

modo incomparabile, vivifica; sbocciano con foglie e fiori che, sebbene privi di vero verde e di veri

colori, si animano del verde e dei colori della letteratura.

Ignoro quasi del tutto – lo ammetto – quale clima preferiscano le siepi di bosso, ma le vedo: le

vedo in uno spazio d’anima tracciato dalla dedizione agli studi e attraversato da sentieri che solo

fantasticanti peregrinazioni riescono a percorrere, intersecando linee d’armonia; e ignoro anche, lo

confesso, la precisa forma del ligustro, ma ne conosco bene il bianco luminoso che lo rende, in

poesia, l’alternativa al giglio quale emblema di muliebri pudore e avvenenza.

E dell’acanto, infine, non rammento altro se non le lunghe foglie, ricurve d’eleganza, scolpite

sui capitelli corinzi a ingentilirli, a smussarne l’inevitabile durezza con l’illusione di un racemo, di

un respiro di foresta...

Poco abituata a far crescere e ammirare nel quotidiano questi fiori dei poeti, io ne assaporo

tuttavia l’impressione letteraria e inseguo la bellezza – immagine sognata – nel suono del loro

nome.

E del resto l’acanto, che costringe il marmo a fingersi leggerezza in sagoma di foglie, non potrà

che continuare a fiorire...

Mani troppo sapienti lo destinarono a fiorire: a fiorire per sempre, uguale a sé, in un imperituro

– solo in apparenza immobile e silente – giardino.

Per il sottobosco

Solo due parole, per il sottobosco.

Per il sottobosco che, a malapena lambito dalla luce, pur si contenta del sole a lui concesso dal

filtro dei rami, di lassù, e non ambisce, avido, a saziarsi di cielo;

per il sottobosco umido, attraversato da ombre, respiri segreti e tenui voli;

per il sottobosco, punteggiato di rossore dai desideri fragranti delle fragole...

per il sottobosco che, no, non è triste!

Lo screzia infatti un caleidoscopio di mughetti e rododendri, di calendule e genziane... fiori che,

sapienti, con semplice e policroma festosità non aspirano all’altezza... la vicinanza con il suolo, con

il seno della terra, non inebria infatti solo di profumi (il fiato della vita)... c’è ben altro!

Sotto il primo strato d’erba, lì, proprio lì dove questi fiori dalla parvenza ingenua affondano

minuscole radici, scivola anche il rivolo lieve della sorgente delle Muse.

(Non avrete creduto, per caso, che fosse perduta?)

Francesca Favaro